爱莲说知识点梳理

《爱莲说》知识点归纳

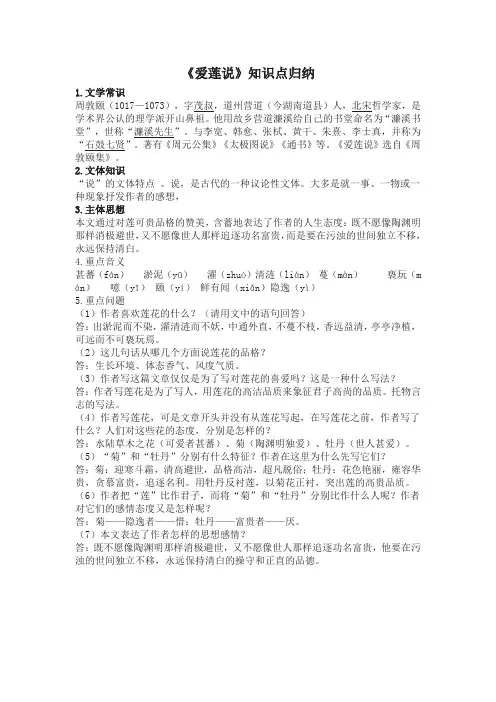

《爱莲说》知识点归纳1.文学常识周敦颐(1017—1073),字茂叔,道州营道(今湖南道县)人,北宋哲学家,是学术界公认的理学派开山鼻祖。

他用故乡营道濂溪给自己的书堂命名为“濂溪书堂”,世称“濂溪先生”。

与李宽、韩愈、张栻、黄干、朱熹、李士真,并称为“石鼓七贤”。

著有《周元公集》《太极图说》《通书》等。

《爱莲说》选自《周敦颐集》。

2.文体知识“说”的文体特点。

说,是古代的一种议论性文体。

大多是就一事、一物或一种现象抒发作者的感想,3.主体思想本文通过对莲可贵品格的赞美,含蓄地表达了作者的人生态度:既不愿像陶渊明那样消极避世,又不愿像世人那样追逐功名富贵,而是要在污浊的世间独立不移,永远保持清白。

4.重点音义甚蕃(fán)淤泥(yū)濯(zhuó)清涟(lián)蔓(màn)亵玩(m àn)噫(yī)颐(yí)鲜有闻(xiǎn)隐逸(yì)5.重点问题(1)作者喜欢莲花的什么?(请用文中的语句回答)答:出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远而不可亵玩焉。

(2)这几句话从哪几个方面说莲花的品格?答:生长环境、体态香气、风度气质。

(3)作者写这篇文章仅仅是为了写对莲花的喜爱吗?这是一种什么写法?答:作者写莲花是为了写人,用莲花的高洁品质来象征君子高尚的品质。

托物言志的写法。

(4)作者写莲花,可是文章开头并没有从莲花写起,在写莲花之前,作者写了什么?人们对这些花的态度,分别是怎样的?答:水陆草木之花(可爱者甚蕃)、菊(陶渊明独爱)、牡丹(世人甚爱)。

(5)“菊”和“牡丹”分别有什么特征?作者在这里为什么先写它们?答:菊:迎寒斗霜,清高避世,品格高洁,超凡脱俗;牡丹:花色艳丽,雍容华贵,贪慕富贵,追逐名利。

用牡丹反衬莲,以菊花正衬,突出莲的高贵品质。

(6)作者把“莲”比作君子,而将“菊”和“牡丹”分别比作什么人呢?作者对它们的感情态度又是怎样呢?答:菊——隐逸者——惜;牡丹——富贵者——厌。

《爱莲说》知识点梳理

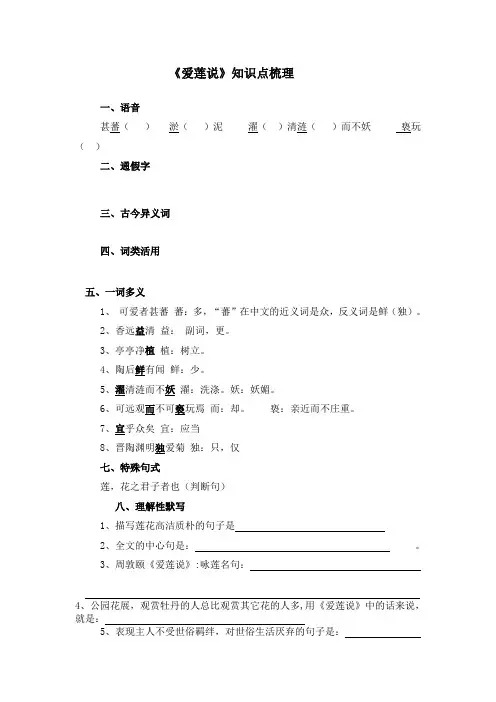

《爱莲说》知识点梳理一、语音甚蕃()淤()泥濯()清涟()而不妖亵玩()二、通假字三、古今异义词四、词类活用五、一词多义1、可爱者甚蕃蕃:多,“蕃”在中文的近义词是众,反义词是鲜(独)。

2、香远益清益:副词,更。

3、亭亭净植植:树立。

4、陶后鲜有闻鲜:少。

5、濯清涟而不妖濯:洗涤。

妖:妖媚。

6、可远观而不可亵玩焉而:却。

亵:亲近而不庄重。

7、宜乎众矣宜:应当8、晋陶渊明独爱菊独:只,仅七、特殊句式莲,花之君子者也(判断句)八、理解性默写1、描写莲花高洁质朴的句子是2、全文的中心句是:。

3、周敦颐《爱莲说》:咏莲名句:4、公园花展,观赏牡丹的人总比观赏其它花的人多,用《爱莲说》中的话来说,就是:5、表现主人不受世俗羁绊,对世俗生活厌弃的句子是:6、与“近朱者赤,近墨者黑”相对比,集中表现莲高洁品质,现在人们常用来比喻某些人不与世俗同流合污而又洁自好的句子是:8、比喻君子美名远扬的语句是:9、最能概括莲花高贵品质的句子是(主旨句):10、写君子行为方正,通达事理,不攀附权贵的句子是九、重点语句翻译1、莲之爱,同予者何人?2、予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

3、中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植。

4、可远观而不可亵玩焉。

5、噫 ! 菊之爱,陶后鲜有闻。

6、莲,花之君子者也。

*莲花,是花中的君子。

7、牡丹之爱,宜乎众矣。

十、课文内容理解1、文中的莲花比喻君子(道德高尚的人),写“菊花”和“牡丹”的作用是突出君子的高尚气节。

2、“牡丹之爱,宜乎众矣”一句照应了上文的“世人甚爱牡丹”。

结尾这一句感叹表达了作者对追求逐利(追求富贵、贪慕富贵)、趋炎附势的世风的鄙弃。

3、本文采用了以花喻人、托物言志的写法。

课文中的“牡丹”、“菊”、“莲”分别象征什么样的人?作者对莲的描述和赞美寄寓着他怎样的思想感情?(1) 牡丹---“花之富贵者“象征:追求功名、富贵的人。

(2) 菊---“花之隐逸者”象征:不趋炎附势的隐士。

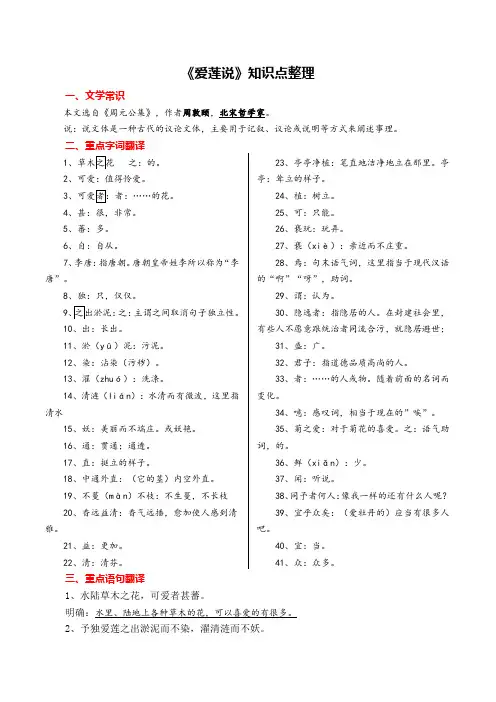

《爱莲说》知识点整理

10、出:长出。

有些人不愿意跟统治者同流合污,就隐居避世;

11、淤(yū)泥:污泥。

31、盛:广。

12、染:沾染(污秽)。

32、君子:指道德品质高尚的人。

13、濯(zhuó):洗涤。

33、者:……的人或物。随着前面的名词而

14、清涟(lián):水清而有微波,这里指 变化。

清水

34、噫:感叹词,相当于现在的”唉”。

15、妖:美丽而不端庄。或妖艳。

35、菊之爱:对于菊花的喜爱。之:语气助

16、通:贯通;通透。

词,的。

17、直:挺立的样子。

36、鲜(xiǎn):少。

18、中通外直:(它的茎)内空外直。

37、闻:听说。

19、不蔓(màn)不枝:不生蔓,不长枝

38、同予者何人:像我一样的还有什么人呢?

20、香远益清:香气远播,愈加使人感到清

39、宜乎众矣:(爱牡丹的)应当有很多人

雅。

吧。

21、益:更加。

40、宜:当。

22、清:清芬。

41、众:众多。

三、重点语句翻译

1、水陆草木之花,可爱者甚蕃。

明确:水里、陆地上各种草木的花,可以喜爱的有很多。

2、予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

明确:我唯独喜爱莲花生长在淤泥里,却不受沾染,在清水里洗涤过,而不显得妖媚。 3、香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。 明确:香气传播越远,更显得清香,它笔直、洁净地挺立在那里,可以远远地观赏却不能靠近去 玩弄它。 4、菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人? 明确:对于菊花的喜爱,陶渊明之后就少听说了。对于莲的喜爱,像我一样的还有什么人呢? 四、重点语句停顿 1、可爱者/ 甚蕃。 2、世人/ 盛爱牡丹。 3、予独爱 / 莲之出淤泥而不染,濯清涟 / 而不妖。 4、可远观 / 而不可亵玩焉。 五、课文内容理解 1、本文从莲的:生长环境、气质、外形、姿态、香气、态度 来描写莲花。 2、莲花所象征的人的精神品质:(生长环境)不与世俗同流合污,(气质)低调、谦虚, (外形)正直,(香气)美名远扬,(姿态)不攀权附贵,(态度)受人尊重,是花中君子。 3、作者对莲花、菊花、牡丹的评价、感情及在文中的作用: 莲花——君子——洁身自爱,美名远扬——喜爱 菊花——隐士——淡泊名利,与世无争——喜爱——正衬莲花(用菊花的…正衬莲花的…) 牡丹——富贵——追名逐利,爱慕虚荣——厌恶——反衬莲花(用牡丹所代表的…反衬莲 花的…) 明确:作者写菊是用菊花所象征的淡泊名利、与世无争的品质正面衬托莲花的高贵,用牡丹所象 征的追名逐利、爱慕虚荣的形象反面衬托莲花的高贵。作者托物言志,通过对莲的描写和赞美,来表 达自己洁身自好、谦虚低调、淡泊名利的美好品质。

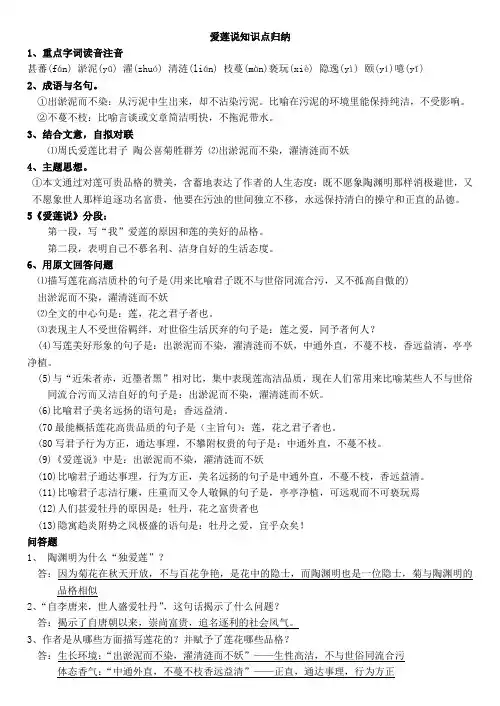

爱莲说知识点归纳

爱莲说知识点归纳1、重点字词读音注音甚蕃(fán) 淤泥(yū) 濯(zhuó) 清涟(lián) 枝蔓(màn)亵玩(xiè) 隐逸(yì) 颐(yí)噫(yī)2、成语与名句。

①出淤泥而不染:从污泥中生出来,却不沾染污泥。

比喻在污泥的环境里能保持纯洁,不受影响。

②不蔓不枝:比喻言谈或文章简洁明快,不拖泥带水。

3、结合文意,自拟对联⑴周氏爱莲比君子陶公喜菊胜群芳⑵出淤泥而不染,濯清涟而不妖4、主题思想。

①本文通过对莲可贵品格的赞美,含蓄地表达了作者的人生态度:既不愿象陶渊明那样消极避世,又不愿象世人那样追逐功名富贵,他要在污浊的世间独立不移,永远保持清白的操守和正直的品德。

5《爱莲说》分段:第一段,写“我”爱莲的原因和莲的美好的品格。

第二段,表明自己不慕名利、洁身自好的生活态度。

6、用原文回答问题⑴描写莲花高洁质朴的句子是(用来比喻君子既不与世俗同流合污,又不孤高自傲的)出淤泥而不染,濯清涟而不妖⑵全文的中心句是:莲,花之君子者也。

⑶表现主人不受世俗羁绊,对世俗生活厌弃的句子是:莲之爱,同予者何人?(4)写莲美好形象的句子是:出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植。

(5)与“近朱者赤,近墨者黑”相对比,集中表现莲高洁品质,现在人们常用来比喻某些人不与世俗同流合污而又洁自好的句子是:出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

(6)比喻君子美名远扬的语句是:香远益清。

(70最能概括莲花高贵品质的句子是(主旨句):莲,花之君子者也。

(80写君子行为方正,通达事理,不攀附权贵的句子是:中通外直,不蔓不枝。

(9)《爱莲说》中是:出淤泥而不染,濯清涟而不妖(10)比喻君子通达事理,行为方正,美名远扬的句子是中通外直,不蔓不枝,香远益清。

(11)比喻君子志洁行廉,庄重而又令人敬佩的句子是,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉(12)人们甚爱牡丹的原因是:牡丹,花之富贵者也(13)隐寓趋炎附势之风极盛的语句是:牡丹之爱,宜乎众矣!问答题1、陶渊明为什么“独爱莲”?答:因为菊花在秋天开放,不与百花争艳,是花中的隐士,而陶渊明也是一位隐士,菊与陶渊明的品格相似2、“自李唐来,世人盛爱牡丹”,这句话揭示了什么问题?答:揭示了自唐朝以来,崇尚富贵,追名逐利的社会风气。

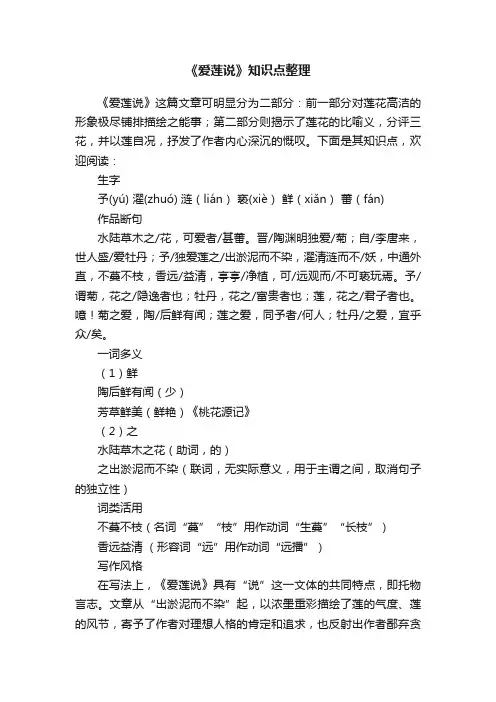

《爱莲说》知识点整理

《爱莲说》知识点整理《爱莲说》这篇文章可明显分为二部分:前一部分对莲花高洁的形象极尽铺排描绘之能事;第二部分则揭示了莲花的比喻义,分评三花,并以莲自况,抒发了作者内心深沉的慨叹。

下面是其知识点,欢迎阅读:生字予(yú) 濯(zhuó) 涟(lián)亵(xiè)鲜(xiǎn)蕃(fán)作品断句水陆草木之/花,可爱者/甚蕃。

晋/陶渊明独爱/菊;自/李唐来,世人盛/爱牡丹;予/独爱莲之/出淤泥而不染,濯清涟而不/妖,中通外直,不蔓不枝,香远/益清,亭亭/净植,可/远观而/不可亵玩焉。

予/谓菊,花之/隐逸者也;牡丹,花之/富贵者也;莲,花之/君子者也。

噫!菊之爱,陶/后鲜有闻;莲之爱,同予者/何人;牡丹/之爱,宜乎众/矣。

一词多义(1)鲜陶后鲜有闻(少)芳草鲜美(鲜艳)《桃花源记》(2)之水陆草木之花(助词,的)之出淤泥而不染(联词,无实际意义,用于主谓之间,取消句子的独立性)词类活用不蔓不枝(名词“蔓”“枝”用作动词“生蔓”“长枝”)香远益清(形容词“远”用作动词“远播”)写作风格在写法上,《爱莲说》具有“说”这一文体的共同特点,即托物言志。

文章从“出淤泥而不染”起,以浓墨重彩描绘了莲的气度、莲的风节,寄予了作者对理想人格的肯定和追求,也反射出作者鄙弃贪图富贵、追名逐利的世态的心理和其追求洁身自好的美好情操。

同时,文章还运用了对比,反衬的`手法,在文中几次以菊、牡丹衬托莲之美;还把菊花的隐逸,牡丹的富贵和莲花的高洁相对比,使“爱莲”之一主题得以加深,没有空洞的说教,而是通过三种形象的对比,起到了突出中心,加深立意的作用,手法可谓高明之极。

而且,文章以一个“爱”字贯通全文,使得文章结构严谨。

题解“说”是古代的一种议论文文体,大多是借事物或一种现象来抒发作者的感想,写法上不拘一格,行文崇尚自由活泼,波澜起伏,篇幅一般长短不定,跟现代杂文颇为相似。

它可以直接说明事物,阐述事理,也可以托物寓意,借物抒情。

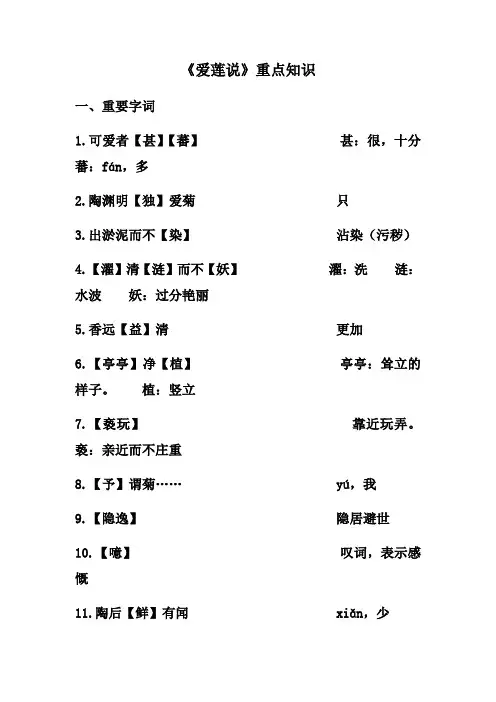

部编版语文七年级下册 第17课《短文两篇——爱莲说》知识梳理

《爱莲说》重点知识一、重要字词1.可爱者【甚】【蕃】甚:很,十分蕃:fán,多2.陶渊明【独】爱菊只3.出淤泥而不【染】沾染(污秽)4.【濯】清【涟】而不【妖】濯:洗涟:水波妖:过分艳丽5.香远【益】清更加6.【亭亭】净【植】亭亭:耸立的样子。

植:竖立7.【亵玩】靠近玩弄。

亵:亲近而不庄重8.【予】谓菊…… yú,我9.【隐逸】隐居避世10.【噫】叹词,表示感慨11.陶后【鲜】有闻 xiǎn,少12.【宜】乎众矣应当13.焉(1)可远观而不可亵玩【焉】语气词(2)必有我师【焉】兼词,=于此(在其中)14.之(1)何陋【之】有宾语前置的标志(2)水陆草木【之】花的(3)予独爱莲【之】出淤泥而不染主谓之间取消句子独立性(4)友人惭,下车【引】之代词,代元方(5)知【之】者不如好【之】者代词,代知识二、词类活用不【蔓】不【枝】名词用作动词不横生枝蔓,不旁生枝茎三、理解性背诵及翻译1.水陆草木之花,可爱者甚蕃。

【译】水上、地上各种草木的花,值得爱的很多。

2.莲的形象具有象征意义:(1)象征君子身处污浊环境而不同流合污,不随俗浮沉的品质的语句是:出淤泥而不染。

【译】莲从淤泥里生长出来,却不受泥的沾染。

(2)象征君子的庄重、质朴,不众取宠,不炫耀自己的语句是:濯清涟而不妖。

【译】它经过清水洗涤,却不显得妖艳。

(3)象征君子的正直不苟,豁达大度的语句是:中通外直,不蔓不枝。

【译】(它的柄)内部贯通,外部笔直,不横生藤蔓,不旁生枝茎。

(4)象征君子美好姿态气质的语句是:香远益清,亭亭净植。

【译】香气传得越远,就越清芬,笔直洁净地立在水中。

3.高度总结莲的气质品格的语句是:可远观而不可亵玩焉。

【译】(它)(只)可以从远处观赏,却不能靠近去玩弄啊。

4.作者对三种花象征的不同品性进行比较和品评(莲花近于菊,却不像菊那样逃避现实,更不像牡丹,以富贵媚人,从俗从众,莲花出于污浊的现实而不受沾染,受清水洗濯而不显妖冶,实为百花丛中的君子)的语句是:予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。

第17课《短文两篇:爱莲说》知识梳理考点清单--部编版语文七年级下册

七年级语文教材文言文知识梳理《爱莲说》考点清单一、基础知识梳理原文参考译文段层精解水陆草木之花,可爱者甚蕃(f án)。

晋陶渊明独爱菊。

自李唐来,世人甚爱牡丹。

予独爱莲之出淤(y ū)泥而不染,濯(zhuó)清涟(li án)而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵(xiè)玩焉。

水上、地上各种草木的花,可爱的很多。

晋朝的陶渊明只喜欢菊花。

自唐朝以来,世人很喜欢牡丹。

我只喜爱莲——莲花从污泥里生长出来,却不沾染(污秽),(它)经过清水洗涤但不显得妖艳,(莲的柄)内部贯通,外部笔直,不横生藤蔓,不旁生枝茎,香气远闻更加清芬,(它笔直)洁净地挺立(在水中),(只)可以从远处观赏,却不能靠近赏玩啊。

第一段:作者先以陶渊明爱菊和世人爱牡丹二事作烘托,然后用“予独爱莲”一语道出自己的心意。

接下来通过描写莲的种种可贵之处,突出了莲的洁净、单纯、雅致,最后高度概括了莲的气质与品格。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。

噫(yī)!菊之爱,陶后鲜(xiǎn)有闻。

我认为,菊是花中的隐居避世者;牡丹是花中的富贵者;莲是花中的君子。

唉!对于菊花的喜爱,陶渊明以后很少听到了。

对于莲的喜爱,像我一样的还有什么人第二段:作者对三种花象征的不同品性进行了对比和品评,揭示了莲的喻义,并以莲自况,抒发了作者内心的真实情感。

含蓄地表明自己的人生态莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

呢?对于牡丹的喜爱,应当人很多了。

度:永远保持清白的操守和正直的品德。

【文学常识】1.周敦颐(1017—1073),字茂叔,道州营道(今湖南道县)人,北宋哲学家,世称“濂溪先生”。

他享有“人品甚高,胸怀洒落,如光风霁月”(黄庭坚语)的盛誉。

著有《太极图说》《通书》《周敦颐集》等。

2.说,是古代一种议论性的文体,大多是就一事、一物或一种现象抒发作者的感想。

本文“借花喻人”,是一篇借物咏志、讥讽世俗的散文,选自《周敦颐集》。

《爱莲说》知识点梳理及练习七年级语文下册古诗文专题期中期末复习(部编版)(学生版)

第17课《爱莲说》知识点梳理及练习一、文学常识1.《爱莲说》选自《周元公集》,作者:周敦颐,字茂叔,谥号“元公”,世称濂溪先生,道州营道(现在湖南道县)人。

北宋哲学家,宋代理学的创始人。

著有《周元公集》《太极图说》《通书》等。

2.“说”是一种议论的文体,可以说明事物,也可以论述道理,大多就一事、一物、或一种现象抒发作者的感想。

爱莲说的意思就是:论说喜欢莲花的道理。

二、三行对译原文:水陆草木之花,可爱者甚蕃。

[之]助词,的。

[蕃]多。

译文:水中,地上各种草木的花,值得喜爱的很多。

原文:晋陶渊明独爱菊。

[陶渊明] 一名潜,字元亮,浔阳柴桑(今江西九江附近)人,东晋诗人。

陶渊明是著名的隐士,独爱菊花,常在诗中咏菊。

[独]只。

译文:晋朝陶渊明只喜爱菊花。

原文:自李唐来,世人甚爱牡丹。

[自]介词,从。

[甚]:很,十分。

译文:自唐朝以来,世上的人很喜爱牡丹。

原文:予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

[予]第一人称代词,我。

[之]助词,用在主谓之间,取消句子的独立性。

[而]连词,表转折,却,但是。

下一个“而”同此。

[染]沾染,污秽。

[濯]洗。

[清涟]水清而有微波,这里指清水。

清,清澈,与“浊”相对。

涟,水波。

[妖]艳丽。

[中通外直]这里描写的是莲的柄。

通,畅通,贯通。

直,不弯曲,挺直。

[蔓]名词用作动词,生藤蔓。

[枝]名词用作动词,生枝茎。

[远]遥远,指空间距离大。

这里用作动词,传得远,远播。

[益]副词,更加。

[清]清香,清芬。

[亭亭]耸立的样子。

[净]洁净。

[植]竖立。

[亵玩]靠近赏玩。

亵,亲近而不庄重。

[焉]语气词。

译文:我只喜爱莲花,它从污泥中长出却不沾染污秽,经过清水洗涤但不显得妖艳,莲的柄内部贯通,外部笔直,不横生藤蔓,不旁生枝茎,香气远闻更加清芬,洁净的挺立在那里,人们可以远远地观赏却不能靠近赏玩它啊。

原文:予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。

【初中语文】文言文知识点梳理:爱莲说

【初中语文】文言文知识点梳理:爱莲说文言文知识点梳理:爱莲说,希望本篇文章对您学习有所帮助。

梳理文言文知识点:艾连的理论一、解释文中加点的词语:1.很多都很可爱。

2.易:副词耿。

3.植物:站立。

4.新鲜:少。

5.亵渎:接近但不严肃。

6.应该:应该是独立的:只有7个。

8.卓青莲不妖:卓:洗。

恶魔:美丽但不高贵。

9.无藤:藤:长枝。

树枝:长长的树枝。

二、翻译:1.独爱莲花,出泥不染,清涟漪不妖。

我只喜欢荷花,因为它是从淤泥中提取的,但不受污染,在清水中洗涤,但不迷人。

2、中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植。

(茎)中间贯通,外形挺直,不生枝蔓,不长枝节,芬芳远播。

(就)更显清香,笔直地洁净地立在那里。

3.你可以从远处看,但不能玩。

你可以从远处观看,但你不能轻松地玩它。

4、噫!菊之爱,陶后鲜有闻。

唉!爱菊花(的人),(从)陶渊明以后很少听到过。

5.莲花是一位爱花的绅士。

莲花是一位盛开鲜花的绅士。

6、菊之爱,陶后鲜有闻。

对菊花的喜爱,陶渊明以后就很少听到了。

7.谁给了荷花的爱?还有谁像我一样喜欢莲花?8、牡丹之爱,宜乎众矣。

喜爱牡丹的人该是很多了。

三、“爱牡丹适合很多人”这句话呼应了上面这句话“世界非常爱牡丹”。

结尾的感叹句表达了作者对追求名利(追求财富、追求财富)和追随潮流的世界风格的蔑视。

四、本文采用了以花喻人、托物言志的写法。

文本中的“牡丹”、“菊花”和“莲花”象征着什么样的人?作者对廉的描述和赞扬体现了什么样的思想和情感?(1)牡丹:“花之富贵者”象征:追求功名、富贵的人。

(2)菊花:花中的隐士象征着不随波逐流的隐士。

(3)莲:“花之君子者”象征:品行高尚的贤能之士。

(思想感情)a:不要羡慕名利,要干净。

在肮脏的世界里保持高尚的品格和坚定的正直。

文言文《爱莲说》知识点整理

文言文《爱莲说》知识点整理(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如演讲稿、总结报告、合同协议、方案大全、工作计划、学习计划、条据书信、致辞讲话、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as speech drafts, summary reports, contract agreements, project plans, work plans, study plans, letter letters, speeches, teaching materials, essays, other sample essays, etc. Want to know the format and writing of different sample essays, so stay tuned!文言文《爱莲说》知识点整理《爱莲说》这篇文章可明显分为二部分:前一部分对莲花高洁的形象极尽铺排描绘之能事;第二部分则揭示了莲花的比喻义,分评三花,并以莲自况,抒发了作者内心深沉的慨叹。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

(1)本文选自《周元公集》,作者周敦颐,字茂叔,世称“濂溪先生”,北宋朝哲学家、理学家。

谥号“元公”,有《太极图说》、《通书》、《周元公集》。

《爱莲说》是他托物言志的一篇名文。

他被公认为理学的重要创始人,他提出的“太极”和“无极”等哲学范畴和思想,在中国思想史上占有重要地位。

⑵本文体裁是“说”,说,是一种文体。

既可以说明议论,也可以用来抒发感情,还可以叙事,都是为了说明一个道理。

⑶骈句,相接的两句话,字数相同,意思相对,叫做骈句。

骈句和排比句以外,统称散句。

⑷《爱莲说》的写作特点是:托物言志,立意高远,巧妙运用衬托和比喻;骈散相间⑸《爱莲说》的结构,我们可以概括为:一条线索,即以爱莲为线索;两个陪衬,即以草木之花为莲的总陪衬,以菊花和牡丹作为莲的旁衬和反衬;三种类型,即以写三种花来写三种人:隐逸者富贵者君子⑹本文采用了以花喻人、托物言志的写法。

作者对莲的描述和赞美寄寓着他不慕名利,洁身自好,要水陆草木之花,可爱者甚蕃.(fán)。

多水上,地上各种草木的花,可爱的很多。

晋陶渊明独.爱菊。

自.李唐来,世人甚.爱牡丹。

只从众、多晋朝的陶渊明唯独喜爱菊花。

自唐朝以来,世人大多喜欢牡丹。

予独爱莲之出淤泥..而.不染.,河沟或池塘里积存的污泥却(可是,但是)沾染(污秽)我则唯独喜爱莲——莲从淤泥里生长出来,却不沾染污秽;濯.清涟..而不妖.,洗涤水清而有微波,这里指清水美丽而不端庄。

在清水里洗涤过,而不显得妖媚,中通外直,不蔓不枝....,不生枝蔓,不长枝节。

它的茎内空外直,不生枝蔓,不长枝节。

香远益.清,亭亭..净植.,更加耸立的样子立。

笔直的洁净地立在那里。

香气远播,更显得清芬;笔直地洁净地立在那里,可远观而不可亵.(xiè)玩焉.。

亲近而不庄重。

助词。

只可以从远观赏,却不能贴近去玩弄啊。

予谓菊,花之隐逸..者也;指隐居的人我认为,菊是花中的隐士;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子..者也。

12牡丹是花中的富贵的(花)指品德高尚的人牡丹,是花中富贵的花;莲是花中的君子。

噫.(yī)!菊之爱...,陶后鲜.有闻。

叹词,相当于“唉”对于菊花的喜爱。

少唉!对于菊花的喜爱,陶渊明以后很少听到了。

莲之爱,同予者何人?......牡丹之爱,宜.乎众.矣。

像我一样的还有什么人呢?应当多对于莲的爱好,像我一样的人还有什么人呢?对于牡丹的爱,人该是很多了。

词类活用:1.蔓:名词用作动词,长枝蔓。

例句:不蔓不枝2.枝:名词用作动词,生枝杈。

例句:不蔓不枝3.远:形容词作动词,远播,远远地传送出去。

例句:香远益清4.清:形容词作动词,显得清幽。

例句:香远益清古今异义词:(亭亭净植)植:古义:立今义:种植(宜乎众矣)宜:古义:当。

和乎连用,有当然的意思今义:合适,应当。

一词多义:之:结构助词,的(水陆草木之花);代词,代替人或事物(等闲视之,置之度外);助词,取消句子独立性,无实意(予独爱莲之出淤泥而不染《爱莲说》)或舒缓语气焉:语气词(可远观而不可亵玩焉);兼词(故日月星辰移焉《共工怒触不周山》)清:清澈(濯清涟而不妖);清香(香远益清)远:远播,形容词用作动词(香远益清);不可以去靠近它,也就是距离长,(可远观而不可近亵玩焉)鲜:少(陶后鲜(xiǎn)有闻);新鲜,(无鲜肥滋味之享);鲜艳,(芳草鲜美)直:挺立(中通外直);只,仅仅(岂直五百里哉)特殊句式【判断句】予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也:判断句。

以上三句均用“者也”表示判断。

【被动句】予独爱莲之出淤泥而不染:染,沾染污秽。

【文章主旨句】莲,花之君子者也。

【省略句】濯清涟而不妖(谓语“ 濯”前面省略了主语“莲”)⑴出淤泥而不染,濯清莲而不妖”——不与恶浊的世风同流合污(高洁);“中通外直”——通达事理,行为方正(正直);“不蔓不枝”——不攀附权贵;“香远益清”——大名远扬;“亭亭净直,可远观而不可亵玩焉”志洁廉行,仪态端正,令人敬重(清高)。

⑵本文写作顺序是先总后分,含蓄地说明,喜爱哪一种花,是人的思想感情的体现。

⑶作者开篇从生长环境、体态香气、清高风度等各方面,赋予莲花以美好的品格。

⑷晋陶渊明独爱菊,结合所学,写出一句其描写菊花的诗句:采菊东篱下,悠然见南山。

我们曾学过《桃花源记》⑸文中重在使用衬托的手法:众多可爱的花是一般衬托,菊和牡丹是重点衬托,菊是正衬,牡丹是反衬。

⑹作者以莲花自况,表现他不慕名利、洁身自好的生活态度,婉曲的批判了崇尚富贵、追名逐利的世风。

⑺文章前后照应,“予独爱莲”和“莲之爱,同予者何人”一句照应,“牡丹之爱,宜乎众矣”和“世人盛爱牡丹”一句照应,“宜乎众矣”的“众”和“独”一词形成反照应。

⑻在文中找出一句骈句:出淤泥而不染,濯清涟而不妖⑼本文的线索是以“爱”这一主观感情为线索。

⑽短文以莲为写作对象,写菊,牡丹的目的是:衬托莲花的高洁可爱。

⑾从上、下文连贯的角度看,第二段结尾句“牡丹之爱,宜乎众矣!”应放在“莲之爱,同予者何人?”的前面,作者将它放在结尾的目的是:引人注意和思考,突出作者的写作目的。

⑿第二段文字从句子的用途看,采用了陈述句、反问句、疑问句。

从修辞手法看,采用了排比、反问、比喻修辞手法。

⒀文中作者把“莲”比作君子,那么作者认为君子应该是品格高尚的人。

本文采用托物言志的写法,在莲的形象上寄予了作者不慕名利、洁身自好的操守和情操。

⒁文中有一对反义词是蕃和鲜。

⒂第一段的表达方式以描写为主,第二段的表达方式以议论为主。

议论,文中“谓”能集中体现出来。

抒情,文中“噫”作了提示。

⒃《爱莲说》主要采用的表达方式是:记叙、描写、议论、抒情。

作用是开篇记叙引题,写世态炎凉;继而描写,突出形象;卒章议论,在于赞美。

抒情贯穿全篇,意在明志⒄“牡丹之爱”“宜乎众矣”从字面的角度而言,是说爱牡丹的多而爱莲者少,作者的言外之意是爱慕富贵的人多,这句话讽刺的社会世态是作者的知己少⒅牡丹,作者把它比作富贵人,对于世人都贪慕富贵,作者流露出的又是“鄙视”的情感。

而莲,作者则把它比作君子,流露出的是对莲的“赞美”的情感.⒆出淤泥而不染,濯清涟而不妖一句中运用的修辞方法是对偶和比喻⑴描写莲花高洁质朴的句子是:出淤泥而不染,濯清涟而不妖⑵全文的中心句是:莲,花之君子者也。

⑶周敦颐《爱莲说》:咏莲名句:予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭静植,可远观而不可亵玩焉。

⑷公园花展,观赏牡丹的人总比观赏其它花的人多,用《爱莲说》中的话来说,就是:牡丹之爱,宜乎众矣。

⑸表现主人不受世俗羁绊,对世俗生活厌弃的句子是:莲之爱,同予者何人?⑹写莲美好形象的句子是:出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植。

⑺与“近朱者赤,近墨者黑”相对比,集中表现莲高洁品质,现在人们常用来比喻某些人不与世俗同流合污而又洁自好的句子是:出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

⑻比喻君子美名远扬的语句是:香远益清。

⑼最能概括莲花高贵品质的句子是(主旨句):莲,花之君子者也。

⑽写君子行为方正,通达事理,不攀附权贵的句子是:中通外直,不蔓不枝。

⑾《爱莲说》中用来比喻君子既不与世俗同流合污,又不孤高自傲的句子是:出淤泥而不染,濯清涟而不妖⑿比喻君子通达事理,行为方正,美名远扬的句子是中通外直,不蔓不枝,香远益清。

⒀比喻君子志洁行廉,庄重而又令人敬佩的句子是,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉⒁人们甚爱牡丹的原因是:牡丹,花之富贵者也⒂同范仲淹〈岳阳楼记〉的“微斯人,吾谁与归”意境相同一句是:莲之爱,同予者何人⒃鲁迅青年时期在〈莲蓬人〉中写道:扫除腻粉呈风骨,褪却红衣学淡妆‘。

它的立意和语言受益于〈爱莲说〉中的名句是:出淤泥而不染,濯清涟而不妖⒄隐寓趋炎附势之风极盛的语句是:牡丹之爱,宜乎众矣!十一、问答题1、陶渊明为什么“独爱莲”?答:因为菊花在秋天开放,不与百花争艳,是花中的隐士,而陶渊明也是一位隐士,菊与陶渊明的品格相似2、“自李唐来,世人盛爱牡丹”,这句话揭示了什么问题?答:揭示了自唐朝以来,崇尚富贵,追名逐利的社会风气。

3、作者是从哪些方面描写莲花的?并赋予了莲花哪些品格?答:生长环境:“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”——生性高洁,不与世俗同流合污体态香气:“中通外直,不蔓不枝香远益清”——正直,通达事理,行为方正风度气质:“亭亭净植,可远观而不可亵玩焉”——志洁行廉,体态端庄,令人敬重而不敢轻侮4作者描写莲花,为什么要先写陶渊明爱菊,世人爱牡丹?这样写有什么作用?答:作者用”菊”和”牡丹”来作正衬和反衬,表达自己洁身自好,不摹名利的生活态度,含蓄而突出地表达了文章的主旨。

5、《爱莲说》一文运用借物喻人的写法,旨在托物言志。

文中牡丹、莲花各比喻生活中的什么人?你怎样看待拜金主义者信奉“有钱能使鬼推磨”的“牡丹之爱”?答:“牡丹”比喻富贵的人。

“莲花”比喻品德高尚的人。

看法:对有些拜金主义者的贪图富贵追名逐利行为表示鄙夷和厌恶,他们的“有钱能使鬼推磨”是造成世风日衰的祸根,这种“牡丹之爱”要受到批评和否定。

6、为什么人们对“花”的爱好不同呢?两个“独”字,有什么作用?答:喜爱哪一种花,表明人们的不同的思想感情和气节。

两个“独”字,表现了作者既不与世俗同流合污,又表明了自己不同于陶渊明的生活态度。

7、作者以物喻人,抒情言志。

把菊花比作什么?作者对陶渊明的这种隐逸的生活态度是不是完全赞赏呢?他也愿意隐逸吗?作者更多的则流露出什么情感?答:隐士。

不愿意,因为作者赞赏的只是陶渊明这种不苟同于世俗的人格,而对于他的隐逸却不赞赏,“惋惜”8、请用自己的话概括莲“不染”“不妖”“中通外直”“不蔓不枝”“亭亭净植”“不可亵玩”的特征所代表的可贵品质。

答:莲花代表的可品质是:质朴、高洁,胸怀豁达,品行无邪;不拘繁文苟礼,美德广布四方,独立自主,威严不可亵渎。

9、从作者对莲的赞美来看,这种“君子”应具备怎样的品格?答:鄙弃贪图富贵,追求名利的世风;洁身自好,保持坚贞气节和高尚的品德。

10、“莲之爱,同予者何人”一句,表达了作者怎样的思想感情?“予独爱莲”的“独”字表现了作者什么态度?答:表达了作者知音甚少的无限感慨独字表现了作者遗世独立,决不随波逐流。

13、你怎样理解“莲之爱,同予者何人”?答:这是一个反问句。

一方面照应上文“予独爱莲”,另一方面也透露出对人生世事的感叹,慨叹当时与作者志同道合的人少,能做到品行高洁的人少。

14、“牡丹之爱,宜乎众矣。

”表达了作者怎样的感情?答:这个感叹句,是作者对那时一些士大夫追求名利,求取富贵的处世态度的强烈讽刺。

15、作者对这三种花的态度又是怎样的呢?答:叹惋菊花,为了洁身自好而逃避现实,超然物外,处世态度未免有些消极。

鄙薄牡丹:追名逐利,攀附富贵,未免有些庸俗。