古代汉语通论讲义(郭锡良)

古代汉语通论讲义(郭锡良)

谁欤?哭者。(《礼记·檀弓下》)

少顷,东郭牙至,管子曰:“子邪?言伐莒者。”(《吕览·重言》)

2、谓语具有赞叹或惋惜的意义

美哉!室。(《左传·昭公二十六年》)

仁夫公子重耳!(《礼记!·檀公下》)

惜乎!子不遇时。(《史记·李将军列传》)

展矣君子。(《诗·邶风·雄风》)

(四)一般强调性宾语前置

1、动词的宾语前置

尔贡包茅不入,王祭不共,无以缩酒,寡人是征;昭王南征而不复,寡人是问。(《左传·僖公四年》)

肉食者鄙,未能远谋。(《左传·庄公十年》)

项王曰:“壮士,能复饮乎?”樊哙曰:“臣死且不避,卮酒安足辞?”

2、介词的宾语前置

《诗》三百,一言以蔽之,曰:“思无邪。”(《论语·为政》)

通论!

古汉语的词序

一、词序是汉语重要的语法手段

词序:也叫语序,是指语言中词语结合的先后次序。

汉语不靠词形变化表达语法意义,词序在表达语句含义的过程中起着十分重要的作用。

我打你。 你打我。

打你、我。 你、我打。

古汉语的正常语序: 主语+状语+谓语+宾语+补语

寡君其罪之恐,敢于知鲁国之难?(《左传·昭公三十一年》)

君亡之不恤,而群臣是忧,惠之至也。(《左传·僖公十五年》)

宋何罪之有?(《墨子·公输》)

将虢是灭,何爱于虞?(《左传·僖公五年》)

康公我之自出。(《左传成公十三年》)

前世不同教,何古之法?帝王不相复,何礼之循?(《商君·更法》)

比较:

③姜氏欲之,焉辟害?(郑伯克段于鄢)

④天下之父归之,其子焉往?(孟子·离类上)

⑤子墨子曰:“胡不见我于王?”(公输)

古代汉语笔记(郭锡良版)

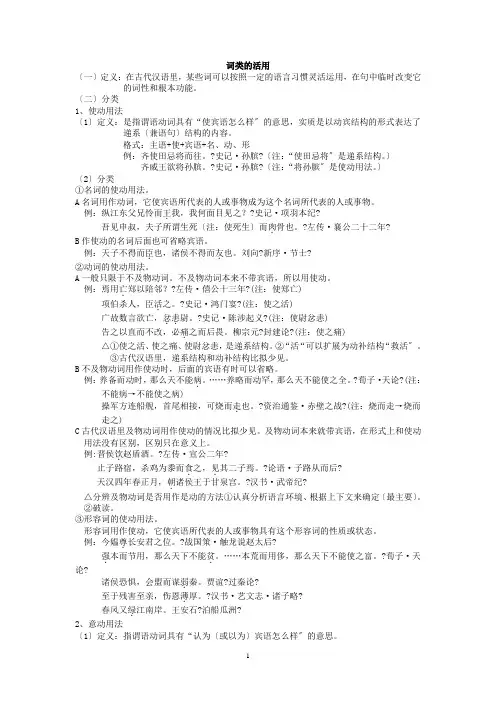

词类的活用〔一〕定义:在古代汉语里,某些词可以按照一定的语言习惯灵活运用,在句中临时改变它的词性和根本功能。

〔二〕分类1、使动用法〔1〕定义:是指谓语动词具有“使宾语怎么样〞的意思,实质是以动宾结构的形式表达了递系〔兼语句〕结构的内容。

格式:主语+使+宾语+名、动、形例:齐使田忌将而往。

?史记·孙膑?〔注:“使田忌将〞是递系结构。

〕齐威王欲将孙膑。

?史记·孙膑?〔注:“将孙膑〞是使动用法。

〕〔2〕分类①名词的使动用法。

A名词用作动词,它使宾语所代表的人或事物成为这个名词所代表的人或事物。

例:纵江东父兄怜而王.我,我何面目见之??史记·项羽本纪?吾见申叔,夫子所谓生死〔注:使死生〕而肉.骨也。

?左传·襄公二十二年?B作使动的名词后面也可省略宾语。

例:天子不得而臣.也,诸侯不得而友.也。

刘向?新序·节士?②动词的使动用法。

A一般只限于不及物动词。

不及物动词本来不带宾语,所以用使动。

例:焉用亡.郑以陪邻??左传·僖公十三年?(注:使郑亡)项伯杀人,臣活.之。

?史记·鸿门宴?(注:使之活)广故数言欲亡,忿恚..尉。

?史记·陈涉起义?(注:使尉忿恚)告之以直而不改,必痛.之而后畏。

柳宗元?封建论?(注:使之痛)△①使之活、使之痛、使尉忿恚,是递系结构。

②“活“可以扩展为动补结构“救活〞。

③古代汉语里,递系结构和动补结构比拟少见。

B不及物动词用作使动时,后面的宾语有时可以省略。

例:养备而动时,那么天不能病.。

……养略而动罕,那么天不能使之全。

?荀子·天论?(注:不能病→不能使之病)操军方连船舰,首尾相接,可烧而走.也。

?资治通鉴·赤壁之战?(注:烧而走→烧而走之)C古代汉语里及物动词用作使动的情况比拟少见。

及物动词本来就带宾语,在形式上和使动用法没有区别,区别只在意义上。

例:晋侯饮.赵盾酒。

?左传·宣公二年?止子路宿,杀鸡为黍而食.之,见.其二子焉。

古代汉语(郭锡良)复习提纲讲义1

2、《经传释词》(同上) 3、《词诠》(同上) 4、《古书虚字集释》(同上) 5、《诗词曲语词汇释》(同上)

2、《经传释词子书为辅。全书按古声 母发音部位排列,共10卷。体例严密,引 证广博,解说详备。借助同音假借的原理 说明虚词的意义。对语法研究很有启发。 分类不科学,收字太少。

9、亦声(名词解释,还要注意教材中的例 字) 汉字中合体字的义符兼有声符的作用, 这个音义相兼的部分叫作亦声。例如:坪, 地平也。从土从平,平亦声。

B、形声字的结构形式与汉字的部首 1、六种常见结构形式(熟悉并能举例) 左形右声 右形左声 上形下声 上声下形 内声外形 内形外声

5、《诗词曲语词汇释》(同上) 近代人张相著。主要收录唐宋元明时期的诗 词曲中习用的特殊词语。共收录单字、词语537项。 基本体例为:每条按照先诗后词再曲的顺序,采 用诗词曲自证或互证的方法。引证相当丰富,推 考缜密。但是,有语词失收、溯源失考等问题。 划地:怎的、只是;倒断:了断;坐来:本来; 脱空:故弄玄虚;吩咐:交付;左右:总之;赤 紧:当真;使数:奴仆。 情受、年时、来、闪、折、夜来、攲

3、古代汉语: 五四以前,汉民族共同使用的语言叫作 古代汉语。 4、小学: 文字学、音韵学、训诂学。

二、古代汉语常识

(一)怎样查字典辞书 辞书是字典、词典、辞典的统称。字典是主要用来解 释汉字的形、音、义的工具书,词典是主要用来解释词语 的意义、概念、用法的工具书。 词典与辞典:词、辞在表达言词、文词时意义相通, 但在古代,“词”可以用来指“语助”(虚词),如《经 传释词》、《词诠》;“辞”的指称范围比“词”大,一 般来说,以收录语文词汇为主的语文词典多称为“词典”, 而以收录术语、专名、学科性词汇为主的被称为辞典。

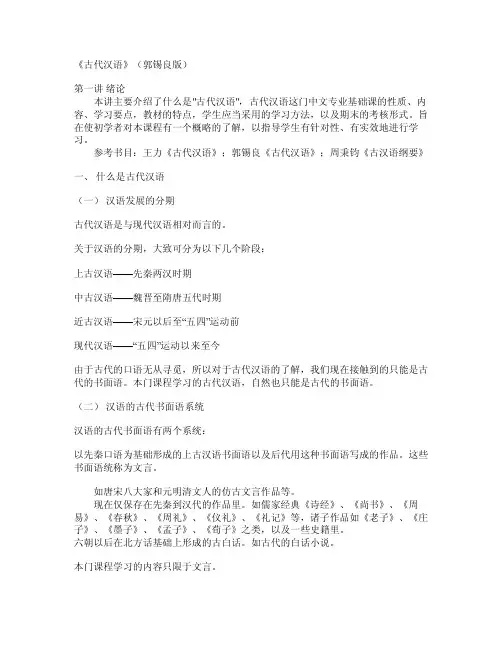

《古代汉语》(郭锡良版)

《古代汉语》(郭锡良版)第一讲绪论本讲主要介绍了什么是"古代汉语",古代汉语这门中文专业基础课的性质、内容、学习要点,教材的特点,学生应当采用的学习方法,以及期末的考核形式。

旨在使初学者对本课程有一个概略的了解,以指导学生有针对性、有实效地进行学习。

参考书目:王力《古代汉语》;郭锡良《古代汉语》;周秉钧《古汉语纲要》一、什么是古代汉语(一)汉语发展的分期古代汉语是与现代汉语相对而言的。

关于汉语的分期,大致可分为以下几个阶段:上古汉语——先秦两汉时期中古汉语——魏晋至隋唐五代时期近古汉语——宋元以后至“五四”运动前现代汉语——“五四”运动以来至今由于古代的口语无从寻觅,所以对于古代汉语的了解,我们现在接触到的只能是古代的书面语。

本门课程学习的古代汉语,自然也只能是古代的书面语。

(二)汉语的古代书面语系统汉语的古代书面语有两个系统:以先秦口语为基础形成的上古汉语书面语以及后代用这种书面语写成的作品。

这些书面语统称为文言。

如唐宋八大家和元明清文人的仿古文言作品等。

现在仅保存在先秦到汉代的作品里。

如儒家经典《诗经》、《尚书》、《周易》、《春秋》、《周礼》、《仪礼》、《礼记》等,诸子作品如《老子》、《庄子》、《墨子》、《孟子》、《荀子》之类,以及一些史籍里。

六朝以后在北方话基础上形成的古白话。

如古代的白话小说。

本门课程学习的内容只限于文言。

二、古代汉语课程的性质(一)明确古代汉语课作为语言课的性质说起古代汉语课的学习,人们往往笼统地称之为“学古文”。

确实,这门课的学习要和大量的文言文打交道。

但是,古代汉语课的“学古文”,同其他课程如古代文学作品课的“学古文”,是不一样的。

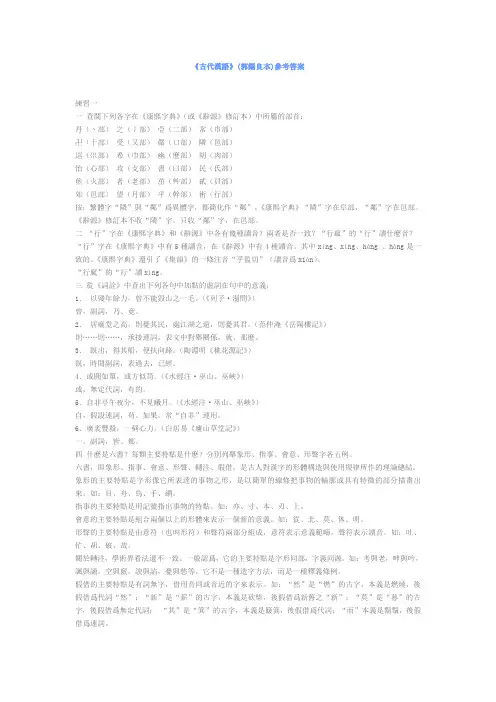

《古代汉语》(郭锡良本)参考答案(一)

《古代漢語》(郭錫良本)參考答案練習一一查閱下列各字在《康熙字典》(或《辭源》修訂本)中所屬的部首:丹(丶部)之(丿部)亞(二部)常(巾部)卍(十部)受(又部)嚴(口部)隣(邑部)巡(巛部)希(巾部)幽(麽部)胡(肉部)怡(心部)攻(攴部)書(曰部)民(氏部)煎(火部)者(老部)茁(艸部)貳(貝部)郊(邑部)望(月部)平(幹部)術(行部)按:繁體字“隣”與“鄰”爲異體字,都簡化作“鄰”。

《康熙字典》“隣”字在阜部,“鄰”字在邑部。

《辭源》修訂本不收“隣”字,只收“鄰”字,在邑部。

二“行”字在《康熙字典》和《辭源》中各有幾種讀音?兩者是否一致?“行窳”的“行”讀什麽音?“行”字在《康熙字典》中有5種讀音,在《辭源》中有4種讀音。

其中xíng、xìng、háng 、hàng是一致的。

《康熙字典》還引了《集韻》的一條注音“乎監切”(讀音爲xián)。

“行窳”的“行”讀xíng。

三從《詞詮》中查出下列各句中加點的虛詞在句中的意義:1.以殘年餘力,曾不能毀山之一毛。

(《列子·湯問》)曾,副詞,乃、竟。

2.居廟堂之高,則憂其民,處江湖之遠,則憂其君。

(范仲淹《岳陽樓記》)則……則……,承接連詞,表文中對舉關係,就、那麽。

3.既出,得其船,便扶向路。

(陶淵明《桃花源記》)既,時間副詞,表過去,已經。

4.或圓如簞,或方似笥。

(《水經注·巫山、巫峽》)或,無定代詞,有的。

5.自非亭午夜分,不見曦月。

(《水經注·巫山、巫峽》)自,假設連詞,苟、如果。

常“自非”連用。

6.廣袤豐殺,一稱心力。

(白居易《廬山草堂記》)一,副詞,皆、都。

四什麽是六書?每類主要特點是什麽?分別列舉象形、指事、會意、形聲字各五例。

六書,即象形、指事、會意、形聲、轉注、假借,是古人對漢字的形體構造與使用規律所作的理論總結。

象形的主要特點是字形像它所表達的事物之形,是以簡單的線條把事物的輪廓或具有特徵的部分描畫出來。

古汉语通论(郭锡良版)

方式的睡觉。苏轼《海棠诗》:“只恐夜深花睡去,故烧高烛照红妆。”

古义

今义

义素一

打盹

打盹

义素二

其它睡觉方式

⑦响:古专指回声。《水经注·江水》:“空谷传响,哀转久绝。”今泛指声音。洛宾王《在狱鸣

蝉》:“露重飞难进,风多响宜沈。”

⑧唱:古义指领唱。《诗经·郑风·萚兮》:“叔兮伯兮,唱予和女。”今泛指唱歌。王勃《腾王阁

古代汉语通论

第一章 古汉语知识 古今词义异同

一、古今词义(词汇)的传承与存废 1、古用今废词 指在汉语历史上被淘汰、已经失去了交际作用、随旧事物的消亡而消失的词。如: 区分牲畜种类的词:羜,五月生羔;羳,黄肚羊;犙,三岁牛;牭,四岁牛。 古代官职等级:君、臣、仆、吏、奴、婢、大夫、尚书、丞相。 古祭祀名:祠,春祭;礿,夏祭;禅,祭天;社,祭地。 2、古今义同词 多为基本词汇,古今意义和用法基本相同,个别词义所指仍有细微差别。如: 坐,古今坐的方法不同,词义所指的礼仪有了变化。 雷,古今对同一现象的认识发生了变化。 3、古今异义词 (1)完全不同 在阅读文献时一定要注意。 绸:古义指缠绕,《尔雅·释天》:“素锦绸杠。”郭璞注:“以白地锦韬(缠绕、套住)旗之杆。”

1

今常用义为勤劳、勤快。 劝:古常用义为鼓励、劝勉,《国语·越语》:说。 访:古义为询问、咨询。《左传·僖公三十二年》:“穆公访诸蹇叔。”今义为探访、访问。

二、古今词义的差异 古今词义在各方面都表现着差异,主要分为以下几个方面:词义范围、词义感情色彩、词义程

④虫:古代对动物的总称。《尔雅·释虫》:“有足谓之虫,无足谓之豸。”《大戴礼记·易本命》: “有羽之虫三百六十,而凤凰为之长;有毛之虫三百六十,而麒麟为之长;有甲之虫三百六十,而 神龟为之长;有鳞之虫三百六十,而蛟龙为之长;倮之虫三百六十,而圣人为之长。”后指人以外 的其它动物,《西游记》第一回:“如今人虫之内,惟有三等名色,不伏阎王老子所管。”再后来专 指昆虫。今方言中,鸟称虫蚁,麻雀称小虫,蛇称长虫,虎称大虫,仍可见端倪。

《古代汉语》(郭锡良本)参考答案(二)

《古代漢語》(郭錫良本)參考答案練習二一、 下列各組句子中加△的詞哪一個是本義,哪一個不是?請說明理由(教材引文下加△處,本文改爲下加點)。

1.肉食者鄙、,未能遠謀。

(《左傳·曹劌論戰》) 既而大叔命西鄙、北鄙、貳於己。

(《左傳·鄭伯克段于鄢》)“鄙”在第二句中義爲“邊邑”。

從字形看,其意符爲“邑”,舊注訓爲“邊”,字義與字形相合,是本義;在第一句中義爲“淺陋”、“見識短”,爲引申義。

2.爾貢包茅不入,王祭不共、。

(《左傳·齊桓公伐楚》) 備欲呼魯肅等共、會語。

(《資治通鑒·漢紀五十七》)“共”是“供”的古字,在第一句中義爲“供給”, 從小篆字形看是兩手捧物形,字義與字形相合,是本義;在第二句中用的是副詞“共同”義,是引申義。

3.故不能推車而及、。

(《左傳·鞌之戰》) 郤克傷於矢,流血及、屨。

(《左傳·鞌之戰》)“及”在第一句中義爲“趕上”。

從字形看,“及”的甲骨文和金文字形都像一隻手抓住了一個人。

《說文解字》:“及,逮也。

”字形與“趕上”字義相合,與《說文》釋義相合,是本義;在第二句中義爲“到”、“至”,是引申義。

4.君不若引兵疾、走大梁。

(《史記·孫臏》) 其療疾、,合湯不過數種。

(《三國志·華佗傳》)“疾”字在第二句中義爲“病”。

《說文解字》:“疾,病也。

从疒 ,矢声。

”字形以及《說文解字》釋義與“病”義相合,是本義;在第一句中義爲“快”、“急速”,是引申義。

5.其鄉、人曰:“肉食者謀之,又何間焉?”(《左傳·莊公十年》) 騫因與其屬亡鄉、月氏。

(《漢書·張騫傳》)“鄉”在第一句中義爲“鄉里”、“同鄉”。

“鄉”字甲骨文像兩人對食之狀,上古時代同一氏族部落的人在一起共食,故其本義是在一起生活的人或地方,即今所謂“家鄉、鄉里”, 在第一句中是本義;在第二句中義爲“朝向”,是“向”的通假字,不是本義。

《古代汉语》(郭锡良本)参考答案

《古代漢語》(郭錫良本)參考答案練習五一、解釋下列名詞:四六:文體名,也稱“四六文”,就是駢體文。

全篇多以四字六字的句子,世稱駢四儷六。

此文體形成于魏晉時期,南北朝時期成爲文章的正宗,唐代稱爲“時文”,晚唐至明稱“四六”或“四六文”,清代始稱駢體文。

其語言特點是:駢偶、“四六”、平仄、用典和藻飾。

工對:駢體文和近體詩中的一種對仗,因其對得工整,故稱“工對”。

它要求在對仗中用相同“事類”的詞語相對,即天文對天文,地理對地理,動物對動物,植物對植物等。

律賦:唐宋時科舉取士所採用的駢賦,要求平仄對仗,並限定韻字,因此又叫做律賦。

律賦大都內容貧乏,文字呆板,毫無生氣,在文學上沒有多少價值。

互文:古代修辭方式的一種,也叫“互文見義”,或簡稱“互見”。

其特點是上下文義互相呼應、互相補充。

二、簡述賦體的演變和各種賦體的特點。

賦體在其發展演變過程中産生了四種主要形式:騷賦、古賦、駢賦和文賦。

騷賦産生于漢初,由楚辭演變而成,其寫作類比《楚辭》,如賈誼的《吊屈原賦》。

這種賦體在形式上同楚辭相似,也以“兮”字入句;其內容則重在“寫志”而不重在“體物”。

古賦是指騷賦以外的漢賦,如司馬相如的《子虛賦》、《上林賦》。

這種賦體往往可分爲三部分。

開始有段近似序的散文。

中間常用問答的形式,篇幅也較大,極力鋪陳誇張;韻文中夾雜散文,用散文敍述,用韻文描寫。

結尾再用一段散文,發些議論,以寄託諷喻之意,類似楚辭的“亂”或“訊”。

古賦在句式上一般不再用“兮”字,主要是四言和六言,雜以三言和五言。

古賦在六朝時期發展成爲駢賦,如江淹的《別賦》。

這種賦體一般都是四六句,且講究對偶和平仄,堆砌典故。

實際上,駢賦等於有韻的駢體文,既具有駢體文的一般特點,又體現出賦鋪陳誇張的特色。

另外,駢賦到唐宋時期,科舉中要求平仄對仗,並限定韻字,因而又稱“律賦”。

文賦是受古文運動的影響而産生的。

唐宋古文家在賦的創作上,極力摒棄駢儷之習,通篇貫串散文的氣勢,重視清新流暢,在藝術形式上給賦體注入了新的活力,並創作了一些具有較高文學價值的文賦,如蘇軾的《赤壁賦》等。

《古代汉语》通论[郭锡良主编 第五章 古汉语的词序

《古代汉语》通论[郭锡良主编第五章古汉语的词序《古代汉语》通论[郭锡良主编第五章古汉语的词序第五章古汉语的词序古代汉语的语序和现代汉语有很多相同的地方,句子六种成分的位置基本是相同的,可以表示为:〔状语〕,(定语)主语‖〔状语〕谓语〈补语〉(定语)宾语。

但是在古代汉语中也有和现代汉语不同的地方,主要表现在:宾语前置、谓语后置等。

下面分别予以介绍。

一、宾语前置古代汉语中宾语在一定的条件下应放在谓语之前,主要情况有以下几种:(一)疑问代词作宾语古代汉语中常用的疑问代词有“谁、孰、何、曷、胡、恶、奚、安、焉”等,可用于问人、问事、问地点。

先秦汉语中,疑问代词作宾语时必须放在谓语动词之前。

例:寡人将谁朝而可?(《战国策·燕策》)吾谁欺,欺天乎?(《论语·子罕》)盗者孰谓?谓阳虎也。

(《公羊传·定公元年》)大王来何操?(《史记·项羽本纪》)孟尝君曰:“客何好?”曰:“客无好也。

”曰:“客何能?”曰:“客无能也。

”《战国策·齐策》曰:“奚冠?”曰:“冠素。

”(《孟子·滕文公上》)天下父母归之,其子焉往?(《孟子·离娄上》)彼且奚适也?(《庄子·逍遥游》)沛公安在?(《史记·项羽本纪》)如果动词前有能愿动词,疑问代词也应放在能愿动词之前。

例:臣实不才,又谁敢怨?(《左传·成公三年》)疑问代词作介词宾语的时候,也应放在介词之前。

例:即不幸有方二三千里之旱,国胡以相恤?(《贾谊·论积贮疏》)曷为久居此围城之中而不去也?(《战国策·赵策》)许子奚为不自织?(《孟子·滕文公上》)何以战?(《左传·庄公十年》)先生何以幸教寡人?(《战国策·秦策》)学恶乎始,恶乎终?(《荀子·劝学》)这种疑问代词宾语前置的格式,一直为后来写古文的人沿用。

古代汉语郭锡良版

古代汉语郭锡良版一、文选部分复习要点:1.重点篇目:第一册:《精卫填海》、《夸父逐日》、《女娲补天》、《蝜蝂传》、《巫山、巫峡》《王子坊》、《庐山草堂记》、《传是楼记》、《郑伯克段于鄢》、《齐桓公伐楚》、《鞌之战》、《触龙说赵太后》、《孙膑》第二册:《谏逐客书》、《报任安书》、《答李翊书》、《逍遥游》、《秋水》、《许行》、《天论》第三册:《登大雷岸与妹书》、《哀郢》、《风赋》、《氓》、《七月》2.复习办法:A.熟悉课文,每一句话都要会翻译,每一个字都要会解释;B.注意特殊句型,如宾语前置、被动句等;C.注意字词的特殊用法,如名词作动词,名词作状语,使动用法,意动用法等等;D.注意关键词语的古义、本义、特殊意义,尤其是不同于现代汉语的意义。

二、常用词部分复习要点:1.复习范围:第一册:(一)古今词义不同辨析例(二)词的本义探求例第二册(三)引申义分析例(上)(四)引申义分析例(下)第三册五)同义词辨析例2.复习办法:A.注意每个词的本义、古义;B.注意古今意义的不同;C.注意同义、近义词的相同点和不同点。

三、通论部分复习要点:复习总论部分的基本原则是掌握基础知识和基础理论。

在记住知识要点的同时,一定要掌握书中引用的例子。

回答问题时,尽量结合实例。

上册(一)怎样查字典辞书:1.字典排列方法:A.按音序排列;B.按部首和笔画排列;C.按号码排列。

2.《康熙字典》,成书年代,214个部首,先注音,后释义。

3.《康熙字典》的注音方法:反切法、直音法、叶(xié)音法;掌握每种注音方法的概念。

认识到“叶音法”是一种不科学的注音方法,应当批判和否定。

4.《助字辨略》的是(),收字()个,按()分卷,依()排列。

5.《经传释词》的是(),收字()个,全书分()卷,按()排列。

6.《词诠》是(),其他虚词著作有裴学海的《》,对唐以后汉语词汇进行研究的著作有张相的《》。

(二)汉字的结构和发展1.什么是“六书”?实际上汉字的结构只有()四种,假借是用字方法,至于转注,很难作出定论。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

通论!古汉语的词序一、词序是汉语重要的语法手段词序:也叫语序,是指语言中词语结合的先后次序。

汉语不靠词形变化表达语法意义,词序在表达语句含义的过程中起着十分重要的作用。

我打你。

你打我。

打你、我。

你、我打。

古汉语的正常语序:主语+状语+谓语+宾语+补语赵太后新用事,秦急攻之。

赵氏求救于齐。

齐曰:“必以长安君为质,兵乃出。

”太后不肯,大臣强谏。

太后明谓左右:“有复言令长安君为质者,老妇必唾其面。

”(《战国策·赵策》)二、谓语前置所谓“谓语前置”,是指为突出或强调谓语,而将主语和谓语的语序倒装。

这既是一种修辞手段,也是一种语法现象。

(一)为了强调和突出谓语的意义而把谓语提前1、谓语具有询问的意义谁欤?哭者。

(《礼记·檀弓下》)少顷,东郭牙至,管子曰:“子邪?言伐莒者。

”(《吕览·重言》)2、谓语具有赞叹或惋惜的意义美哉!室。

(《左传·昭公二十六年》)仁夫公子重耳!(《礼记!·檀公下》)惜乎!子不遇时。

(《史记·李将军列传》)展矣君子。

(《诗·邶风·雄风》)3、谓语具有斥责和不满的意义甚矣,汝之不惠。

(《列子·汤问》)久矣,夷狄之为患也。

(《史记·匈奴列传》)嘻!亦太甚矣,先生之言也。

(《战国策·赵策》)4、谓语具有祈求和命令的意义助哉!夫子。

(《史记·周本纪》)来,尸虫!(柳宗元《骂尸虫文》)(二)为了押韵而把主语挪后桃之夭夭,灼灼其花。

之子于归,宜其室家。

(《诗·周南·桃夭》)关关雎鸠,在河之洲;窈窕淑女,君子好逑。

(《诗·周南·关雎》)三、宾语前置在古代汉语中,谓语后面的宾语,由于种种原因,往往可以提到谓语的前面,这种现象叫做“宾语前置”。

汉语的基本词序:主语——谓语——宾语宾语前置的语序:主语——宾语——谓语宾语前置一般受到一定的语法条件的限制。

(一)疑问句中疑问代词作宾语时宾语前置1、语法条件a.句子是疑问句 b.宾语是疑问代词古汉语中的常见疑问代词:谁、孰、奚、曷、胡、何、安、焉、恶等(1)动词宾语例彼且奚适也?”(《庄子·逍遥游》)王送知莹曰:“子其怨我乎?”对曰:“二国治戎,……臣实不才,又谁敢怨?”公曰;“寡人有子,未知其谁立焉。

”(《左传·闵公三年》)圣王有百,吾孰法焉?(《荀子·非相》)王者孰谓?谓文王也。

(《公羊传·隐公元年》)今有固车良马于此,又有奴(驽)马四隅之轮于此,使子择焉,子将何乘?(《墨子·鲁问》)吾谁欺?欺天乎?注意:疑问代词作宾语时,如果动词前面有助动词,那么这个疑问代词,不仅要放在动词的前面,而且还要放在助动词的前面。

如果动词前面是用副词作状语时,作宾语的疑问代词要放在副词后面,动词前面。

(2)介词宾语例乃入见,曰:何以战?(《曹刿论战》)吾谁与为亲?《庄子·齐物论》许子奚为不自织?《孟子·许行》君子去仁,恶乎成名?《论语·里仁》疑问代词宾语前置的规则在上古比较严格。

例外:《论语·子张》:“子夏云何?”2、“如何”、“何如”问题使民敬、忠以劝,如之何?《论语·为政》以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?(《愚公移山》)在“如何”这个结构中,“何”是个“谓语”,而不是宾语,是“如之何”的紧缩和凝固的形式。

因此,“如何”与“何如”的来源是不一样的,但在发展的过程中,汇合在了一起。

伤未及死,如何勿重?(《左传·僖公二十二年》)吾闻北方之畏昭奚恤也,果诚何如?(《战国策·赵策》)以五十步笑百步,则何如?相似结构使归就戮于秦,以逞寡人之志,若何?(《左传·僖三十三年》)先生助之奈何?(《战国策·赵策》)虽先生之辨,将奈之何哉?(《庄子·盗跖》)3、疑问代词作宾语和作状语的辨别(1)注意动词谓语后面有无其他的宾语①皆曰:“安有此理?”(方腊起义)②或向儒者日:“方此时也,尧安在?”(历山之农侵畔)③姜氏欲之,焉辟害?(郑伯克段于鄢)④天下之父归之,其子焉往?(孟子·离类上)⑤子墨子曰:“胡不见我于王?”(公输)⑥即不幸有方二三千里之旱,国胡以相恤?(论积贮疏)⑦十日而海内毕矣,奚待朞年?(厉山之农侵畔)⑧许子奚为不自织?(许行)⑨先生又恶能使秦王烹醢梁王?(战国策·赵策)⑩为民父母,行政,不免于率兽而食人,恶在其为民父母也?(孟子·梁惠王上)(2)认清句中充当谓语的词语性质①太后问:“侍中何少?”(王子坊)②巫妪何久也?弟子趣之!(西门豹治邺)③庸者笑而应曰:“若为庸耕,何富贵也?”(陈涉起义)④而山不加增,何苦而不平?(愚公移山)(3)在“何……之有”的格式中,“何”字和名词一起构成偏正结构作动词“有”的宾语①对日:“姜氏何餍之有!”(郑伯克段于鄢)②公室之卑,其何日之有?(晏婴论季氏)(4)疑问代在句词中是充当状语、还是宾语,有时还得照顾习惯的说法①对曰:“君何患焉?若阙地及泉,隧而相见,其谁日不然?”(郑伯克段于鄢)②肉食者谋之,又何间焉?(曹刿论战)(二)否定句中代词作宾语时宾语前置否定句就是句子里含有否定词的句子。

古代汉语常用的否定词:不、毋、未、莫、无、勿、弗、非、否1、语法条件a.句子是否定句b.宾语是代词父母之不我爱。

(《孟子·万章上》)我无尔诈,尔无我虞。

(《左传·宣公十五年》)无适小国,将不女容焉。

(《左传·僖公七年》)2、常见句式(1)“不”字句居则曰:“不吾知也。

”(《论语·先进》)乱世恶善,不此听也。

(《荀子·乐论》)余不屑之教诲也者,是亦教诲之而已矣。

(《孟子·告子下》)子不我思,岂无他人?(《诗·郑风·褰裳》)(2)“未”字句邻国未吾亲也。

(《国语·齐语》)自书典所记,未之有也。

(《后汉书·张衡传》)盖有之矣,吾未之见也。

(《论语·里仁》)晋国之命,未是有也。

(《左传·襄公十年》)(3)“毋”字句毋吾以也。

(《论语·先进》)毋是剪弃。

(《左传·襄公二十四年》)我无尔诈,尔无我虞。

(《左传·宣公十五年》)(4)“莫”字句莫余毒也矣。

(《左传·僖公二十八年》)虽使五尺之童适市,莫之或欺?(《许行》)背负青天而莫之夭阏者,而后乃今将图南?(《庄子·逍遥游》)注意:带有否定副词“弗”、“勿”、“非”和动词“无”的否定句,一般没有前置的情况例外:今大臣执柄独断,而上弗之收,是人主不明也。

(《韩非子·孤愤》)3、否定句中代词宾语前置的规律先秦已不严格有事而不告我。

(《左传·襄公二十八年》)不我知者,谓我士也骄。

(《诗经·魏风·园有桃》)不知我者,谓我何求。

(《诗经·王风·黍离》)汉代以后的仿古例:民不足而可治者,自古及今未之尝闻。

(《论积贮疏》)古之人不余欺也。

(《石钟山记》)(三)宾语用代词“之”、“是”复指而前置判断下列句子是否存在宾语前置现象。

子路,人告之以有过,则喜。

(孟子·公孙丑)五侯九伯,汝实征之。

(齐桓公伐楚)蔓草犹不可除,况君之宠弟乎!(郑伯克段于鄢)臣头可得,玺不可得也。

(汉书·霍光传)抑为采色不足视于目与,声音不足听于耳与,便辟不足使令于前与?(孟子·梁惠王)1、定义为强调宾语,将宾语前置,并在前置宾语与动词之间加“是”、“之”等代词复指,我们一般称之为“复指提宾”。

秉国之均,四方是维。

(《诗·小雅·节南山》)今吴是惧而城于郢。

(《左传·昭公二十三年》)吾以子为异之问,曾由与求之问?(《论语·先进》)谚所谓“辅车相依,唇亡齿寒”者,其虞虢之谓也。

(《左传·僖公五年》)寡君其罪之恐,敢于知鲁国之难?(《左传·昭公三十一年》)君亡之不恤,而群臣是忧,惠之至也。

(《左传·僖公十五年》)宋何罪之有?(《墨子·公输》)将虢是灭,何爱于虞?(《左传·僖公五年》)康公我之自出。

(《左传成公十三年》)前世不同教,何古之法?帝王不相复,何礼之循?(《商君·更法》)比较:尔贡包茅不入,王祭不供,无以缩酒,寡人是征;昭王南征而不复,寡人是问。

(《左传·齐桓公代楚》)岂不谷是为?先君之好是继。

(同上)2、“惟(唯)……是(之)……”形式余虽与晋出入,余唯利是视。

(《左传·成公十三年》)父母唯其疾之忧。

(《父母·为政》)注意:此格式的前置宾语若是代词则只能用“之”复指“我之怀矣,自诒伊戚,”其我之谓也。

(《左传·宣公三年》)古者民有三疾,今也或是之亡也。

(《论语·阳货》)3、凝固形式“是之谓”、“此之谓”是之谓政令行。

(《荀子·王霸》)此之谓不朽。

(《左传·襄公二十四年》)吾闻之,禹称善人,不善人远。

此之谓也夫!(《左传·宣公十六年》)诗云:‘殷鉴不远,在夏后之世’,此之谓也。

(《孟子·离娄》)附录:“斯”、“焉”也可以用作复指代词我周之东迁,晋郑焉依。

《左传·隐公元年》朋酒斯飨,曰杀羔羊。

《诗经·豳风·七月》注意:在古汉语中,还有一种貌似复指提宾的格式。

子曰:“德之不惰,学之不讲,闻义不能徙,不善不能改,是吾忧也。

”(《论语·述而》)师道之不传也久矣。

(《师说》)(四)一般强调性宾语前置1、动词的宾语前置尔贡包茅不入,王祭不共,无以缩酒,寡人是征;昭王南征而不复,寡人是问。

(《左传·僖公四年》)肉食者鄙,未能远谋。

(《左传·庄公十年》)项王曰:“壮士,能复饮乎?”樊哙曰:“臣死且不避,卮酒安足辞?”2、介词的宾语前置《诗》三百,一言以蔽之,曰:“思无邪。

”(《论语·为政》)楚战士无不一以当十。

(《史记·项羽本纪》)楚国方城以为城,汉水以为池。

(《左传·齐桓公伐楚》)四、古汉表示动作行为数量的词序(一)古今表示行为数量的差异(二)基本类型1、数词直接加在动词前面作状语表示行为数量(一般的方法)公输盘九设攻城之机变,子墨子【九】距之。

(《墨子·公输》)又与之遇,【七】遇皆北。

(《左传·文公十六年》)寒暑易节,始【一】反焉。

(《列子·汤问》)2、数词作谓语表示行为数量于是平原君欲封鲁仲连,鲁仲连辞让者三,终不肯受。