贝聿铭介绍

贝律铭简介

肯尼迪图书馆

• 华盛顿国家艺术馆东馆 • 「东馆」的地理位置十分显要。它东望国 会大厦,西望白宫。而它所占有的地形却 是使建筑师们颇难处理的不规则四边形。 为了使这座建筑物能够同周围环境构成高 度谐调的景色,贝聿铭精心构思,创造性 地把不同高度,不同形状的平台、楼梯、 斜坡和廊柱交错相连,给人以变幻莫测的 感觉。阳光透过蜘蛛网似的天窗,从不同 的角度射入,自成一幅美丽的图画。这座 费时十年,耗资近亿美元建成的「东馆」, 被誉为“现代艺术与建筑充满创意的结 合”。

• 苏州博物馆 • 由著名建筑大师贝聿铭设计的苏州博 物馆新馆位于苏州古城北部历史保护街区, 与拙政园和太平天国忠王府毗邻,设计占 地面积15,000平方米,包括拆迁在内总投 资3.38亿元。设计完工后的博物馆将收藏 这个有着2500年历史的苏州城的宝物,建 筑不仅弥补了古物无收藏之地之苦,同时 也成为苏州著名的传统而不失现代感的建 筑。

• 中银大厦 • • 香港中国银行大厦,由贝聿铭建筑师事务 所设计,1990年完工。总建筑面积12.9万 平方米,地上70层,楼高315米,加顶上两 70 315 杆的高度共有367.4米。建成时是香港最高 的建筑物,亦是美国地区以外最高的摩天 大厦。

中 银 大 厦

• 澳门科学馆 • 澳门科学馆占地面积六万二千平方米,主 体由一个倾斜的圆锥体、一个半球体和一 个菱形的基座组成,这三部分的功能分别 是展览厅、天文馆和会议中心。建筑物的 外墙以银灰色的金属铝板饰面,辅以深色 的花岗岩。从远处眺望,外形科学味甚浓, 贯彻贝氏喜爱几何图案的建筑风格。

作品理念

• 纵观贝聿铭的作品,他为产业革命以来的现代都 市增添了光辉,可以说与时代步伐一致。到了 1988年,贝聿铭决定不再接受大规模的建筑工程, 而是改为慎重地选择小规模的建筑,他所设计的 建筑高度也越来越低。也就是说越来越接近于地 干线,我认为这是向自然的回归。美秀美术馆更 明显地显示了晚年的贝聿铭对东方意境,特别是 故乡那遥远的风景——中国山水理想风景画的握 憬。日本的评论界讲得好,这件作品标志着贝聿 铭在漫长的建筑生涯中一个新的里程。

贝聿铭:“最后一位现代主义建筑大师”

贝聿铭:“最后一位现代主义建筑大师”

贝聿铭是一位著名的现代主义建筑师,被誉为“最后一位现代主义建筑大师”。

他的

作品风格一直被视为现代主义建筑的代表之一,以精湛的设计技巧和富有创意的设计理念

而著称,给世人留下了许多经典的建筑杰作。

贝聿铭的父亲是著名的中国书法家贝葆华,从小就受到艺术熏陶。

他在上海长大,后

来到美国学习建筑。

在哈佛大学求学期间,他师从世界著名的建筑师沃尔特·格罗皮斯,

对现代主义建筑产生了深刻影响。

毕业后,他曾在洛杉矶市政厅和联合国总部等重要建筑

项目中担任设计师,创建了自己的建筑事务所,开始了自己的建筑生涯。

贝聿铭的设计风格独具匠心,他善于将建筑和自然环境融为一体,尽可能地利用自然

材料和光线等元素来创造出独特而优美的建筑设计。

他的设计作品包括了各种类型的建筑,如博物馆、图书馆、大学校园、商业中心等等。

其中,最著名的作品包括了美国华盛顿特

区的国家广场,中国北京的国家大剧院以及美国纽约的双子塔等。

贝聿铭的建筑风格带有浓郁的文化气息,他善于将不同的文化元素融合到建筑设计中,创造出独特而富有魅力的建筑作品。

他曾表示,“现代主义建筑的核心是功能性和纯粹性,但这并不意味着我们应该摒弃文化传统和历史性,相反,我们应该在建筑设计中注重文化

传承和历史价值。

”

贝聿铭的建筑作品不仅是建筑界的杰出代表,也是文化与艺术的精华之一。

他的建筑

作品不仅具有实用性和美学价值,更是对人类文化、历史和传统的珍贵贡献。

他的去世,

让建筑界失去了一位伟大的建筑大师,但他的精神和作品将永远被后人铭记和传承。

名人故事之天才建筑师贝聿铭

名人故事之天才建筑师贝聿铭贝聿铭,著名华人建筑师,1917年出生于中国苏州狮子林贝家,为中国银行创始人贝祖怡之子。

17岁赴宾夕法尼亚大学攻读建筑,后转学麻省理工学院攻读建筑工程,27岁时在哈佛大学建筑研究所深造,38岁那年创立贝氏建筑师事务所。

迄今为止,他的作品有70余件,包括肯尼迪某某某书馆、华盛顿国家艺术馆东馆、巴黎罗浮宫的金字塔、香港中国银行大厦等。

贝聿铭个人曾9次获美国建筑师学会设计奖及法国建筑学院金奖、日本帝赏奖和普利兹建筑奖,其中普利兹建筑奖相当于诺贝尔奖,是建筑界最高荣誉。

业界评价认为:他擅长表达抽象的力量,在才华变成建筑品质的神秘工作里,精致、抒情和美丽使他的建筑充满人性的光芒。

违背父命,展现建筑天分1935年夏天,18岁的贝聿铭高中毕业了。

他就读的圣约翰中学是中国最著名的高等学府,圣约翰大学的预科,他可以直升圣约翰大学。

但是他放弃了。

父亲贝祖诒希望长子赴英国攻读经济学。

他认为英国的教育不仅严格,而且规范,何况贝祖诒与英商的汇丰银行、麦加利银行的银行家有密切交往,他自然盼望长子能接自己的班。

但是,贝聿铭另有想法。

当时,一部由宾·克罗斯比执导的《大学幽默》在上海放映,电影以幽默、轻快的手法描述美国大学校园风情,与其它国家的传统大学气氛形成明显反差;另外,父亲推荐的几所学校都没有建筑设计专业,而当时贝聿铭对建筑设计有了浓厚的兴趣。

他回忆说:“我沉醉在建设一幢和饭店一般高的大楼的设想中。

当时这种想法对于我就像登月旅行对于今天的小青年一样令人激动。

我断定,那就是我想做的工作。

”贝聿铭选择了美国宾夕法尼亚大学的建筑设计专业。

当他把宾大的录取通知书送到父亲面前时,贝祖诒沉默不言。

贝聿铭知道,这下子他的父亲真的生气了。

1935年8月13日,贝聿铭在虹口的怡和码头搭乘美国“柯立芝总统”号远洋客轮踏上赴美留学之路。

费城所在的宾夕法尼亚州正处于历史上美国南方州和北方州分界线“梅森,狄克森线”(Mason-Di某onLine)的北边,南方的种族歧视在这里仍有影响,这使贝聿铭十分恼火;同时,贝聿铭到了宾大后才知道,美国东北部有一个叫常青藤联合会(Lvyleague)的大学组织,它是由哈佛、哥伦比亚、耶鲁、普林斯顿、布郎、达特芳斯、宾夕法尼亚等8所名牌大学组成的,而宾大在“常青藤”中的地位最低。

贝聿铭简介

世界著名的建筑设计师----贝聿铭贝聿铭,美籍华人,祖籍苏州,世界著名的建筑设计师,Pei,Cobb,Freed &Partners,Architects总建筑师麻省理工学院建筑学士,哈佛大学建筑硕士,香港中文大学荣誉法学博士,宾州大学荣誉博士,Renssselaler Polytechnic Institute荣誉艺术博士,上海同济大学荣誉教授,香港大学荣誉博士;曾任:全美人文委员会委员,美国艺术与科学学院院士,美国学院院士,美国艺术与文学学院院长,罗德岛设计学院士,美国艺术委员会会员,法国学院海外院士,英国皇家艺术学院荣誉院士。

贝聿铭,1917年4月26日生于广州。

1918年其父贝祖贻出任中国银行香港分行总经理,贝氏在香港度过了他的童年。

1927年父亲调职,举家搬至上海。

中学读于上海。

1935年被父送往美国宾州大学攻读建筑。

后转学麻省理工学院,1940年以优秀的成绩毕业。

在求学其间贝氏埋首图书馆,努力吸收欧洲近代建筑相关的资讯,并且获得学校举办的优秀设计奖,激励了他对建筑的兴趣使他与建筑结下了不解之缘。

开始了他毕生为之奋斗的事业。

四十年代由于战争,贝氏在父亲规劝之下滞留美国,在一家以混凝土见长的工程公司工作,贝氏在这段工作经验中,为自己奠定了在混凝土材料上表现佳绩的基础。

1942年,贝氏与毕业自卫斯里学院的陆书华结婚,同年贝氏至哈佛大学攻读建筑硕士学位。

入学不久,贝氏就辍学,工作于国际研究委员会,主要工作是摧毁德意意志境内的桥梁。

1945年秋,二次世界大战结束,贝氏开始他未竟的学业。

因他在麻省理工学院的优秀成绩,尚未获得硕士学位就被哈佛设计院聘为讲师。

建筑融合自然的空间理念,主导着贝氏一生的作品,这些作品的共同点是内庭,内庭将内外空间串连,使自然融于建筑。

上海美术馆是贝氏的毕业设计,严谨的平面间错安排了数个内庭,使之观感为各个不同艺廊的背景,将自然引入室内是他的设计特点。

到晚期,内庭依然是贝氏作品不可缺少的元素之一,光与空间的结合,使空间变化万端,“让光线来做设计”是贝氏的名言。

贝聿铭

人物影响

人物传记

参考资料 1 苑文凯老师作《华裔建筑大师贝聿铭的设计之路》专业讲座 .江苏建筑职业技术学院建筑装饰 学院[引用日期2022-12-12] 2 贝聿铭 .中国工程院[引用日期2022-12-12] 3 贝聿铭:寿终百年,而他的作品将 屹立不朽 .新民晚报[引用日期2022-12-12] 4 贝聿铭、贝礼中父子的“香港情结” .新华社百家号[引用日期 2022-12-12] 5 谷建芬、林书豪等获“2019全球华侨华人年度人物” .新京报[引用日期2022-12-12] 6 2019全 球华侨华人年度人物——贝聿铭 .中国侨网[引用日期2022-12-12] 7 5位建筑师眼中的贝聿铭 .新京报[引用日 期2022-12-12] 8 贝聿铭:现代与传统、东方与西方的跨越者 .新京报[引用日期2022-12-12] 9 Ieoh Ming Pei .American Academy of Arts and Sciences[引用日期2022-12-12] 10 华裔建筑大师贝聿铭去世,留下了 传奇故事和作品 .新京报百家号[引用日期2022-12-12] 11 华裔建筑大师贝聿铭去世,享年102岁!他用一生为 世界留下传奇设计 .厦门日报百家号[引用日期2022-12-12] 12 《贝聿铭与一座古城(精编版)》 .中央广播电 视总台[引用日期2022-12-12] 13 贝聿铭的中国情结 .新京报[引用日期2022-12-12] 14 贝聿铭自述:建筑是艺 术和历史的融合 .新京报[引用日期2022-12-12] 15 102岁,富十五代,一图揭秘贝聿铭传奇一生 .新京报[引 用日期2022-12-12] 16 About | I.M. Pei Foundation .I.M. Pei Foundation[引用日期2022-12-12] 17 学院简 介 .同济大学建筑与城市规划学院[引用日期2022-12-12] 18 Profiling Ieoh Ming Pei | China's Best-Known Architect .Theculture Trip[引用日期2022-12-12] 19 关于提名中国工程院外籍院士候选人的通知 .中国工程 院......

贝聿铭简介

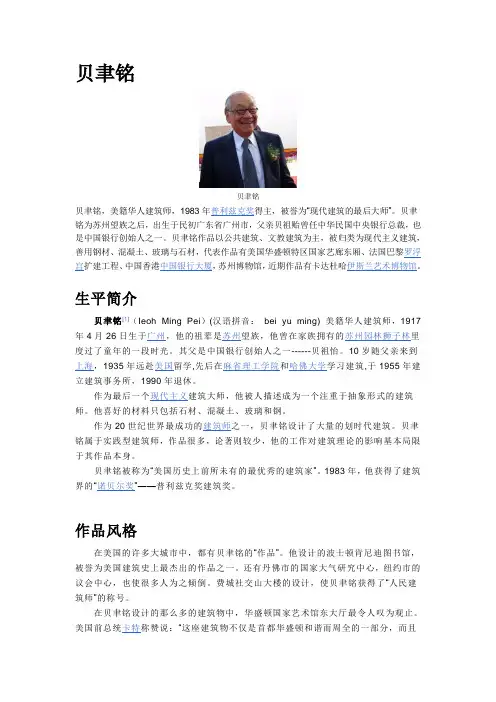

贝聿铭贝聿铭贝聿铭,美籍华人建筑师,1983年普利兹克奖得主,被誉为“现代建筑的最后大师”。

贝聿铭为苏州望族之后,出生于民初广东省广州市,父亲贝祖贻曾任中华民国中央银行总裁,也是中国银行创始人之一。

贝聿铭作品以公共建筑、文教建筑为主,被归类为现代主义建筑,善用钢材、混凝土、玻璃与石材,代表作品有美国华盛顿特区国家艺廊东厢、法国巴黎罗浮宫扩建工程、中国香港中国银行大厦,苏州博物馆,近期作品有卡达杜哈伊斯兰艺术博物馆。

生平简介贝聿铭[1](Ieoh Ming Pei)(汉语拼音:bei yu ming) 美籍华人建筑师,1917年4月26日生于广州,他的祖辈是苏州望族,他曾在家族拥有的苏州园林狮子林里度过了童年的一段时光。

其父是中国银行创始人之一------贝祖怡。

10岁随父亲来到上海,1935年远赴美国留学,先后在麻省理工学院和哈佛大学学习建筑,于1955年建立建筑事务所,1990年退休。

作为最后一个现代主义建筑大师,他被人描述成为一个注重于抽象形式的建筑师。

他喜好的材料只包括石材、混凝土、玻璃和钢。

作为20世纪世界最成功的建筑师之一,贝聿铭设计了大量的划时代建筑。

贝聿铭属于实践型建筑师,作品很多,论著则较少,他的工作对建筑理论的影响基本局限于其作品本身。

贝聿铭被称为“美国历史上前所未有的最优秀的建筑家”。

1983年,他获得了建筑界的“诺贝尔奖”——普利兹克奖建筑奖。

作品风格在美国的许多大城市中,都有贝聿铭的“作品”。

他设计的波士顿肯尼迪图书馆,被誉为美国建筑史上最杰出的作品之一。

还有丹佛市的国家大气研究中心,纽约市的议会中心,也使很多人为之倾倒。

费城社交山大楼的设计,使贝聿铭获得了“人民建筑师”的称号。

在贝聿铭设计的那么多的建筑物中,华盛顿国家艺术馆东大厅最令人叹为观止。

美国前总统卡特称赞说:“这座建筑物不仅是首都华盛顿和谐而周全的一部分,而且是公众生活与艺术之间日益增强联系的艺术象征。

”贝聿铭的作品不仅遍布美国,而且分布于全世界。

贝聿铭

肯尼迪图书馆

• 在肯尼迪图书馆的平面中可以毫不困难的辨别出三角形、 方形以及圆形、半圆形,不同的几何要素的共同作用使肯 尼迪图书馆在外观上出现极富戏剧性的效果,同台演出的 由互相联锁或相对独立的三棱柱、四棱柱以及圆柱体,此 外在内部空间出现‚负‛的半圆柱。

Ⅳ、艺术性

• 贝老的建筑设计的艺术性主要体现在雕塑性上,这有很大 一部分是受柯布西耶的影响,加之自己的建筑观点和处理 手法,贝老的建筑作品强烈的表现出雕塑性。贝老的雕塑 性是严格建立在几何性的基础之上,在他的作品中几何性 和雕塑性拥有密切联系。通常人们可以一目了然的看出一 幢建筑物的雏形是怎样的一个几何体,然后进一步注意到 在构思过程中进行了的划分和切削。贝老的作品具有的雕 塑性由更强的整体感和时代气息,有别于柯布西耶的浪漫 粗犷、富有戏剧性和民间手工艺品的味道。 • 三棱刀的外形设计使得香港中银大厦成为贝老建筑雕塑性 的代表之一 • 巨型石块带来的灵感使得美国大气研究中心成为科罗拉多 州洛基山• • • • • 全局性 个体性 几何性 艺术性 时代感

Ⅰ 、全局性

• 全局性是指导贝老建筑设计的重要理念,是贯穿贝老设计 生涯以及统领贝聿铭建筑事务所的不变的信条。业主不仅 仅可以从贝老及其合作者中得到一幢建设精良赋予时代性 的建筑,更重要的是,这期间还获得了贝老统筹全局的眼 光和整体规划的思想。经贝老设计的建筑不仅焕发了本身 的光彩,更使得该建筑成为整个城市的核心,带动整个城 市整体运作,使得古老的城市焕发勃勃生机,并井然有序 的向前迈进。

• 在结构性能方面贝老又做到如下独到之处: • 1.采用几何不变的轴力代替几何可变的弯曲杆系,来抵抗 水平荷载,更加经济有效。 • 2.利用多片平面支撑的组合,形成一个立体支撑体系,使 立体支撑在承担全部水平荷载的同时,还承担了高楼的几 乎全部的重力,从而进一步增强了立体支撑抵抗倾覆力矩 的能力。 • 3.将抵抗倾覆力矩用的抗压和抗拉竖杆件,布置在建筑方 形平面的四个角,从而在抵抗任何方向的水平力时,均具 有最大的抗力矩的力偶臂。 • 4.利用立体支撑及各支撑平面内的钢柱和斜杆,将各楼层 重力荷载传递至角柱,加大了楼层重力荷载作为抵抗倾覆 力矩平衡重的力偶臂,从而提高了作为平衡重的有效性。

贝聿铭

贝聿铭贝聿铭,美籍华人,祖籍苏州,世界著名的建筑设计师,Pei,Cobb,Freed &Partners,Architects 总建筑师麻省理工学院建筑学士,哈佛大学建筑硕士,香港中文大学荣誉法学博士,宾州大学荣誉博士,Renssselaler Polytechnic Institute荣誉艺术博士,上海同济大学荣誉教授,香港大学荣誉博士;曾任:全美人文委员会委员,美国艺术与科学学院院士,美国学院院士,美国艺术与文学学院院长,罗德岛设计学院士,美国艺术委员会会员,法国学院海外院士,英国皇家艺术学院荣誉院士。

贝聿铭,1917年4月26日生于广州。

1918年其父贝祖贻出任中国银行香港分行总经理,贝氏在香港度过了他的童年。

1927年父亲调职,举家搬至上海。

中学读于上海。

1935年被父送往美国宾州大学攻读建筑。

后转学麻省理工学院,1940年以优秀的成绩毕业。

在求学其间贝氏埋首图书馆,努力吸收欧洲近代建筑相关的资讯,并且获得学校举办的优秀设计奖,激励了他对建筑的兴趣使他与建筑结下了不解之缘。

开始了他毕生为之奋斗的事业。

四十年代由于战争,贝氏在父亲规劝之下滞留美国,在一家以混凝土见长的工程公司工作,贝氏在这段工作经验中,为自己奠定了在混凝土材料上表现佳绩的基础。

1942年,贝氏与毕业自卫斯里学院的陆书华结婚,同年贝氏至哈佛大学攻读建筑硕士学位。

入学不久,贝氏就辍学,工作于国际研究委员会,主要工作是摧毁德意意志境内的桥梁。

1945年秋,二次世界大战结束,贝氏开始他未竟的学业。

因他在麻省理工学院的优秀成绩,尚未获得硕士学位就被哈佛设计院聘为讲师。

建筑融合自然的空间理念,主导着贝氏一生的作品,这些作品的共同点是内庭,内庭将内外空间串连,使自然融于建筑。

上海美术馆是贝氏的毕业设计,严谨的平面间错安排了数个内庭,使之观感为各个不同艺廊的背景,将自然引入室内是他的设计特点。

到晚期,内庭依然是贝氏作品不可缺少的元素之一,光与空间的结合,使空间变化万端,“让光线来做设计”是贝氏的名言。

贝聿铭 一生简介

拿破仑广场的夜间照明,为巴黎再度 添加了一处胜景,贝氏设计玻璃金字 塔时,早已考虑到都市空间在夜晚时 所扮演的地位,贝氏希望拿破仑广场 白天是人群集聚之地,玻璃金字塔有 “桥”的功能,将来自各方的人“引渡”到 不同的三个殿翼

夜晚,玻璃金字塔在灯光照 耀下,成为都市焦点,吸引 人们来到广场,让美术馆的 生命从白天沿续到夜晚,让 公共空间更能充分得以运用 。也更生动。

倒置的玻璃金字塔

由停车场到拿破仑厅,虽说然是没有自 然光的地下,但贝氏在途中安排了一个 倒置的玻璃金字塔,让进入美术馆的行 进过程又创造了一次高潮空间,同时又 有了自然光,在空间与造型方面更呼应 了广场处的金字塔大门意象,这正是贝 氏设计高招之处。

在拿破仑大厅仰视675片钻石 状的玻璃,因为室内外光线之 亮度的差异,玻璃几乎视而不 见,确实做到了贝氏追求的目 标,更可贵的是能从地下室体 会户外,欣赏罗浮宫优雅的建 筑,让内外相边接,着实创造 了划时代性的室内空间设计。

他的作品中我最喜 欢的作品之一就是 卢浮宫的玻璃金字 塔。从图中我们可 以看到这座金字塔 是位于法国巴黎卢 浮宫中的拿破仑广 场。它主要是起到 装饰和前往拿破仑 馆的入口。它的艺 术欣赏价值在于在 转向的方正水池的角隅,紧邻着另外四个大小不一的三角形水池, 构成另一个正方形,与金字塔建筑物平行;每个三角形水池有巨柱 喷泉,像是硕大的水晶柱烘托着晶莹的玻璃金字塔,在拿破仑广场 贝聿铭将建筑与景观完整地合术馆东馆,华盛顿 1979年 - 肯尼迪图书馆,波士顿 1982年 - 香山饭店,中国北京(该饭店是中国改革开放后外国建 筑师在中国的第一件作品,也掀起了中国建筑界对中国传统建筑 与现代主义相结合的大讨论。) 1995年 - 中国银行总行大厦,北京 2002年 - 2006年,苏州博物馆新馆,中国江苏苏州(贝聿铭封笔 之作) 1984年-1989年 卢浮宫玻璃金字塔

贝聿铭:“最后一位现代主义建筑大师”

贝聿铭:“最后一位现代主义建筑大师”贝聿铭(Ieoh Ming Pei)是20世纪最杰出的建筑师之一,被誉为“最后一位现代主义建筑大师”。

他带着文明的智慧和工匠精神,创造了许多举世闻名的建筑作品,给世界留下了不可磨灭的遗产。

本文将从他的生平经历、代表作品及思想风貌等方面对贝聿铭这位建筑大师进行阐述。

贝聿铭是1920年4月26日出生在中国广东省广州市一个富裕家庭。

他的父亲是中国最早的博士之一,母亲则是一位热爱艺术的女性。

在贝聿铭成长的环境中,充满了书香气息和美的熏陶。

1935年,贝聿铭随家人移居美国,就读于麻省理工学院。

在那里,他接受了严谨的工程训练,对建筑产生了浓厚的兴趣。

后来他在哈佛大学继续深造,获得了建筑学硕士学位。

在贝聿铭的建筑实践生涯中,代表作品数不胜数,其中最著名的当属卢浮宫玻璃金字塔。

作为卢浮宫的主入口,玻璃金字塔自1989年以来成为了巴黎市标志性建筑之一,也成为贝聿铭的代表作品之一。

这座建筑以其独特的外形和巧妙的结构设计,成为了一种新型的建筑风格,被誉为现代主义建筑的杰作。

贝聿铭还创作了许多其他著名的建筑作品,如迪拜的穆罕默德·本·拉希德图书馆、美国的约翰·F·肯尼迪图书馆等。

在贝聿铭的建筑理念中,体现出了他对“人文精神”的追求。

他认为建筑应当融入自然,与环境和谐相处,体现出人的情感和审美。

他的建筑作品往往兼具现代性和人文性,注重空间的运用和建筑的形式美。

他的作品凸显了建筑艺术与人性关怀的完美结合,成为了现代建筑中的瑰宝。

贝聿铭在其漫长的职业生涯中,获得了无数的荣誉和奖项,其中最重要的当属1983年获得的美国国家建筑奖。

他还是20世纪最伟大的建筑师之一,并成为了建筑史上的传奇人物。

他的辉煌成就和对建筑艺术的贡献,为世人所赞颂和传颂,成为了一代人心中永恒的名字。

尽管贝聿铭在建筑界享有盛誉,但他的一生并非一帆风顺。

在创作玻璃金字塔时,曾遭遇到了诸多困难和质疑。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

生平简介

贝聿铭,1917年生于广 州,他的祖辈是苏州望 族,其父是中国银行创 始人之一------贝祖怡。 10岁随父亲来到上海, 自小立志成为一名建筑 师。1935年远赴美国留 学,没有遵从父命学习 金融,而是依自己的爱 好进入美国宾夕法尼亚 大学攻读建筑系,继而 在麻省理工学院和哈佛 大学学习建筑,1945年 学成,留校受聘为设计 研究所助理教授。

在贝聿铭早期的作品有密斯的影子,不过他不像密斯以玻璃为主要建 材,贝聿铭采用混凝土,如纽约富兰克林国家银行,镇心广场住宅区,夏 威夷东西文化中心。到了中期,历练累积了多年的经验,贝聿铭充分掌握 了混凝土的性质,作品趋向于柯比意式的雕塑感,其中当以全国大气研究 中心,达拉斯市政厅,等皆属此方面的经典之作。贝聿铭摆脱密斯风格当 属甘乃迪纪念图书馆为滥觞,几何性的平面取代规规矩矩的方盒子,蜕变 出雕塑性的造型。他的建筑设计不单考虑建筑物本身,更关切环境提升到 都市设计的层面,着重创造社区意识与社区空间。 建筑融合自然的空间观念,主导著贝聿铭一生的 作品,如全国大气研究中心,伊弗森美术馆、狄莫伊艺 术中心雕塑馆与康乃尔大学姜森美术馆等。这些作品的 共同点是内庭,内庭将内外空间串连,使自然融于建筑。 到晚期内庭依然是贝聿铭作品不可或缺的元素之一,帷 在手法上更着重再自然光的的投入,使内庭成为光庭, 如香山饭店的常春厅纽约阿孟科IBM公司的入口大厅, 香港中国银行的中庭,纽约赛奈医院古根汉馆,巴黎卢 浮宫的玻璃金字塔与比华利山庄创意艺人经济中心等。 光与空间的结合,使得空间变化万端,“让光线来作设 计”是贝氏的名言。

香山饭店

坐落在北京香山公园内新 建的香山饭店,是贝聿铭将现 代建筑艺术与中国传统建筑特 色相结合的精心之作。1979年, 贝聿铭接受了香山饭店的设计 工作。他以一贯的认真细致的 作风,不但多次到香山勘察地 形、攀登峰顶、俯览周围环境。 而且不辞劳苦地走访了北京、 南京、扬州、苏州、承德等地。 考察当地的大建筑和园林。最 后采取了建筑一系列不规则院 落的布局方式,使它与周围的 水光山色,参天古树融为一体。 因此,这座新建的香山饭店, 外貌似乎很普通,就像一个内 秀的姑娘,初看似乎貌不惊人, 但是愈看就愈会感到她轻妆淡 抹的自然美。

在我看来,建筑设计的最伟大之处 在于融于自然。自然之美无可超越,因 而与自然相融合是诸多种艺术之中最为 高雅最为大气也是最为难得的。 如果将来我也可以着手做建筑设计 的话,我的目标就是努力实现建筑融于 自然,让建筑里面的人都有回归自然清 新朴实的感觉,让建筑外面的人都有心 旷神怡悠然宁静的感觉。即使做不到这 种理想的效果,也绝不能破坏自然环境。 我相信,只有保护自然,才能成就自我。 人与自然的和谐才能造就自然与建筑的 和谐,就像美秀美术馆一样,那是我的 榜样!

卢浮宫院内的玻璃金字塔

八十年代初,法国总统密特朗决定改建和扩建世界著名艺术宝库卢浮宫。 法国政府广泛征求设计方案。应征者都是法国及其它国家著名建筑师。最后由 密特朗总统出面,邀请世界上十五个声誉卓著的博物馆馆长对应征的设 计方案 遴选抉择。结果,有十三位馆长选择了贝聿铭的设计方案。他设计用现代建筑 材料在卢浮宫的拿破仑庭院内建造一座玻璃金字塔。 不料此事一经公 布,在法国引起了轩 然大波。人们认为这 样会破坏这座具有八 百年历史的古建筑风 格,「既毁了卢浮宫 又毁了金字塔」。但 是密特朗总统力排众 议,还是采用了贝聿 铭的设计方案。

当然,除此之外,我还学 到了设计源于生活,也同样要 服务于生活。

贝聿铭老先生曾设计了很 多很受工薪阶层欢迎的大众化 公寓,既有建筑美感又经济实 用,这也是他的建筑设计中最 为人们称道的一点。 我不喜欢那些专为豪门贵 族设计的奢华作品。我觉得所 谓设计,应该尽可能让更多的 人感受到它的益处。作品不一 定要多么惊世骇俗,即使平平 淡淡也可以让更多人受益啊, 那么就有它存在的价值。

还有,设计需要有深切的 爱国情怀和深厚的文化底蕴。 贝聿铭虽常年居于海外,然而他对祖国 的一片深情,依然萦系于怀。中国传统的建 筑艺术在贝聿铭的心中留有极其深刻的印象。 苏州庭园的长廊曲径、假山水榭,尤其是建 筑屋宇与周围自然景观相辅相成的格局,以 及光影美学的运用,在他数十年的建筑设计 生涯中都有轨可寻。 我相信任何优秀的设计都是饱含着深情 的,因而将来做设计一定要倾注真情并且结 合内心最深处的记忆,比如故乡,比如祖国。

贝聿铭杰作 展示及介绍

肯尼迪图书馆

真正使贝聿铭 声名远扬,跻身于 世界级建筑大师行 列的是对肯尼迪图 书馆的设计和建造。

1946年,为纪念已故

美国总统约翰· 肯尼 迪,决定在波士顿 港口建造一座永久 性建筑物——约 翰· 肯尼迪图书馆。

起初,肯尼迪家族在

一大群应选的一流 建筑师中没有太注意贝聿铭这位“初生之犊”,但当他生动地描述了根据 建筑场地所作的设计、建筑材料的选用、以及如何赋予这座建筑物以特殊 的目的和意义之后,深深地获得了肯尼迪遗孀杰奎林的激赏。她断言: “贝聿铭的唯美世界无人可与之相比,我再三考虑后选择了他。”这座建 造了十五年之久。于1979年落成的图书馆,由于设计新颖、造型大胆、技 术高超,在美国建筑界引起轰动,被公认是美国建筑史上最佳杰作之一。 美国建筑界宣布1979年是“贝聿铭年”,授予他该年度的美国建筑学院金

感

悟 与 示

启

从贝聿铭老先生的身上,我感知了很 多很多。 无论是他的作品、风格、还是设计理 念,都让我由衷的敬佩。他将中西方文化 底蕴完美地结合起来,并付诸大胆的构思 和巧妙的设计,着实令人叹为观止! 我最喜欢的是他设计的美秀美术馆, 如同童话中的神秘国度一般隐于群山之中, 真正融入了自然。据悉,这个设计最大限 度地保护了自然景观,同时再现了苏州园 林的记忆,岂一个美字了得……

贝聿铭从纯学术的象牙之塔进入实际的建筑领域 是在1948年。这一年,纽约市极有眼光和魄力的房地 产开发富商威廉柴根道夫打破美国建筑界的惯例,首 次聘用中国人贝聿铭为建筑师,担任他创办的韦伯纳 普建筑公司的建筑研究部主任。他们合作达十二年之 久。十二年中,贝聿铭为柴根道夫的房地产公司完成 了许多商业及住宅群的设计,也做不少社会改建计划。 这一切,使贝聿铭在美国建筑界初露头角,也奠定了 他此后数十年的事业基础。 1960年,贝聿铭离开柴根道夫,自立门户,成立 了自己的建筑公司。 他在建筑设计中最为人们称道的,是关心平民的 利益。他在纽约、费城、克利夫兰和芝加哥等地设计 了许多既有建筑美感又经济实用的大众化的公寓。因 此,费城莱斯大学在一九六三年颁赠他“人民建筑师” 的光荣称号。同年,美国建筑学会向他颁发了纽约荣 誉奖。《华盛顿邮报》称他的建筑设计是真正为人民 服务的都市计划。在他的建筑公司业务蒸蒸日上之际, 他设计的主力逐渐从都市改建和重建计划逐步转移到 巨型公共建筑物的设计。

贝聿铭,美籍华人建筑师, 作品以公共建筑、文教建 筑为主,被归类为现代主 义建筑。善用钢材、混凝 土、玻璃与石材,代表作 品有美国华盛顿特区国家 艺廊东厢、法国巴黎卢浮 宫扩建工程、日本美秀美 术馆、中国香港中国银行 大厦、苏州博物馆等。 1983年普利兹克奖得主, 被誉为“现代建筑的最后 大师”。

最后

Hale Waihona Puke 我得到的启示是:做设计不是纸上谈兵, 需要脚踏实地进行实地考察。

贝聿铭先生每次做设计都会本着自己一向 认真细致的作风对周围的环境进行勘查,甚至 走访很多地方来综合考虑。 我们将来做设计也必须谨记这一点:实践 出真知。只有真正地去做了才知道下一步该怎 样,今后该怎样。 只有脚踏实地做好调查准备,全面考虑, 才能胸有成竹地做出最好的设计。

身为现代主义建筑大师,贝聿铭的 建筑物四十余年来始终秉持著现代建筑 的传统,贝聿铭坚信建筑不是流行风尚, 不可能时刻变化招取宠,建筑是千秋大 业,要对社会历史负责。他持续地对形 式,空间,建材与技术研究探讨,使作 品更多样性,更优秀。他从不为自己的 设计辩说,从不自己执笔阐释解析作品 观念,他认为建筑物本身就是最佳的宣 言。

苏州博物馆

博物馆新馆在整 体布局上,巧妙地借助 水面,与紧邻的世界文 化遗产拙政园、全国重 点文物保护单位忠王府 融会贯通,成为拙政园、 忠王府建筑风格的延伸 和现代版的诠释。”新 博物馆屋顶设计的灵感 来源于苏州传统的坡顶 景观———飞檐翘角与 细致入微的建筑细部。

然而,新的屋顶已被科技重新诠释,并演变成一种奇妙的几何效果。玻璃 屋顶将与石屋顶相互映衬,使自然光进入活动区域和博物馆的展区,为参观者提 供导向。金属遮阳片和怀旧的木作构架将在玻璃屋顶之下被广泛使用,以便控制 和过滤进入展区的太阳光线。光线的层次变化,让人入诗入画,妙不可言。新馆 与拙政园相互借景、相互辉映,它将成为一代名园拙政园的现代化延续。许多人 反映,看新馆设计,越看越有味道,会感到一种震撼心灵的效果。

华盛顿国家艺术馆东馆

其实,在约翰· 肯尼迪图书馆建成的前一年--1978年,华盛顿国家艺 术馆东馆的设计建造成功,便已奠定贝聿铭作为世界级建筑大师的地位了。 当时的美国总统卡特在「东馆」的开幕仪式上称,“它不但是华盛顿市和谐 而周全的一部分,而且是公众生活与艺术情趣之间日益增强联系的象征。” 东馆的地理位置十分重要。它东望国会大厦,西望白宫。而它所占有的地形 却是使建筑师们倍伤脑筋的不规则四边形。为了使这座建筑物能够同周围环 境构成高度谐调的景色,贝聿铭精心构思,创造性地把不同高度,不同形状 的平台、楼梯、斜坡和廊柱交错相连,给人以变幻莫测的感觉。 阳光透过蜘蛛网似 的天窗,从不同的角度射 入,自成一幅美丽的图画。 这座费时十年,耗资近亿 美元建成的“东馆”,被 誉为“现代艺术与建筑充 满创意的结合”。

贝聿铭设计 建造的玻璃金字塔, 高二十一米,底宽 三十米,耸立在庭 院中央。它的四个 侧面由六百七十三 块菱形玻璃拼组而 成。总平面面积约 有二千平方米。塔 身总重量为二百吨, 其中玻璃净重一百 零五吨,金属支架 仅有九十五吨。 换言之,支架的负荷超过了它自身的重量。因此行家们认为,这座玻璃金字塔不 仅是体现现代艺术风格的佳作,也是运用现代科学技术的独特尝试。 在这座大型玻璃金字塔的南北东三面还有三座五米高的小玻璃金字塔作 点缀,与七个三角形喷水池汇成平面与立体几何图形的奇特美景。人们不但不 再指责他,而且称“卢浮宫院内飞来了一颗巨大的宝石”。