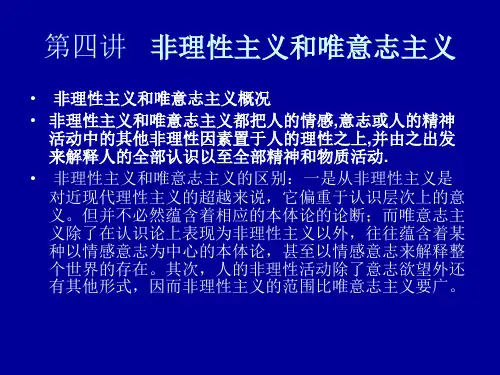

非理性主义和唯意志主义

西方哲学概论04 第四讲 非理性主义和唯意志主义

尼采的灰色人生

• 1879年是尼采生活的一个分水岭,由于身 体原因,尼采已无法继续担任教授工作而 申请退休并获得同意,政府给了他每年 3000法郎的补助,时间是六年。

• 他的另一重要著作《偶像的黄昏》的副标 题为“如何用铁锤从事哲学”意在把上述 思想文化和价值观念当做偶像打倒。

二, “上帝已经死了”

• 《查拉图斯特拉如是说》之《序篇》中尼 采提出了“上帝已经死了”并非真的指那 个基督教的神耶和华已经死了,而是基督 教死了,更具体的说,是基督的各种道德 观念死了。而“死”的含义则是指它应该 死灭,或者说,应当被批倒批臭,砸个稀 烂。

• 1870年尼采第二次参军,他本想亲自上战场,但由于某种 原因,他只能留在军医院照顾伤员。这次参军给他留下了 两样东西,第一是他的哲学——权力意志哲学,第二是他 的病:痢疾、白喉和性病。

• 战争结束后,他又回到大学,一直到1879年.这期间有两件大 事:一是他与瓦格那的友谊,二是他的作品。瓦格那是个 放荡不安的音乐家,是尼采所想象的天才似的人物,与尼 采一拍即合。在瓦格那本人和其音乐的影响下,1872年出 版了他的第一部著作:《悲剧的诞生》这是一部纯粹理论 的著作,由于它与传统的著作从内容到形式都迥然不同而 受到很多人的批评,并且影响到他的仕途。

尼采的童年和中学生活

• 1849年(5岁),父亲因脑病死后,就生活在一个由女性 控制的家庭。他是家中唯一的男性,其余5个女人是:母 亲和妹妹,外祖母和两个尚未出嫁的姨。由于身体太弱, 无法与其他健康男孩相处,妹妹和书本成了他最好的玩伴。

• 由于尼采在校成绩不错,并且表现出极高的天赋,1958年 他母亲把他送到当时德国最好的学校——普尔塔学校读书 (施莱格尔和费希特曾在此读过)。在普尔塔学校,尼采 接受了多学科的教育,主体是宗教和语言,最擅长的是希 腊文与拉丁文。在普尔塔学校的日子对尼采非常重要,一 方面他与同学的相处是愉快的,另一方面,他积累了大量 的基本知识,阅读了大量有关拉丁文、希腊文,希来伯文 的经典著作,之所以如此,他解释道:“知识的领域广阔 无比,真理的探索永无止境。”

西方非理性主义

第十一章 西方非理性主义西方哲学自文艺复兴以来呈现出三个发展阶段,即近代哲学、现代哲学和后现代哲学。

理性主义、非理性主义与反理性主义是这三个哲学发展阶段的重要表征。

由理性主义向非理性主义的演变及其向反理性主义的演进,有其内在的理论逻辑。

本章主要对西方非理性主义思潮的演变进行逻辑的分析和揭示。

非理性主义作为一种理论思潮,是与理性主义根本对立的。

现代西方不少哲学家一反西方理性主义传统,把哲学研究的主要方向转向非理性问题,宣扬非理性主义,形成了较全面和系统的非理性主义思潮。

一、 西方非理性主义的兴起和发展西方非理性主义从19世纪初兴起,20世纪中叶达到鼎盛,20世纪70年代以来,在后现代主义哲学中得到了延伸和发展。

这种社会思潮与传统哲学思想、时代背景都有着直接的联系。

由理性主义向非理性主义的逻辑演变,体现了哲学理论在新的历史条件下的方向转换和主题转换,深刻揭示了西方现实社会及处于那个时代的人的心理状态,当然现代西方哲学家个人对人生的透视和对生活的体验也会融合在这种理论思潮的发展中。

1.西方非理性主义的产生西方非理性主义思潮实质上是现代西方社会矛盾和危机在哲学上的折射和反映。

它产生于19世纪中叶,是当时社会历史和科学发展的必然结果,也是对当时影响颇大的传统理性主义的批判。

(1)非理性主义兴起的社会历史背景非理性主义的普遍确立是在第一次世界大战之后,可以说,第一次世界大战是西方文明发展的一个重要转折点。

至此开始,资本主义各种矛盾出现高度激化,两次世界大战正是这种矛盾激化的产物。

两次世界大战的爆发,暴露了某些人以强凌弱、称霸世界的野心,从而使人们对用理性和科学建立起来的现代社会文明产生了怀疑。

不但如此,人们还亲眼目睹了战争的惨状:流血、牺牲、毁灭、无家可归……它使人们看到,社会的表面稳定、安全和物质进步,同一切人间事物一样,都是建立在空无的基础之上的,以至于欧洲人像面对一个陌生人一样面对自己。

经济危机和精神危机的双重袭来,特别是社会生产和生活的变化,引起了人们在精神和心理上的不平衡,从而不仅削弱了人的理性信念,而且在一些具有忧患意识的资产阶级思想家那里,形成了非理性主义的认识和心理基础。

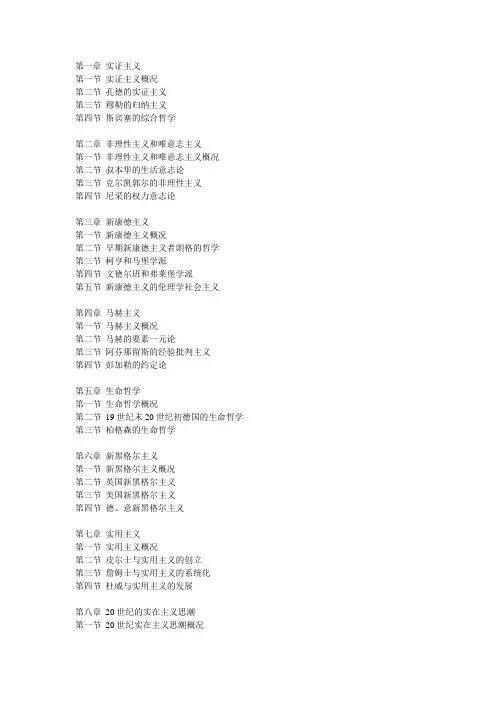

现代西方哲学目录

第一章实证主义第一节实证主义概况第二节孔德的实证主义第三节穆勒的归纳主义第四节斯宾塞的综合哲学第二章非理性主义和唯意志主义第一节非理性主义和唯意志主义概况第二节叔本华的生活意志论第三节克尔凯郭尔的非理性主义第四节尼采的权力意志论第三章新康德主义第一节新康德主义概况第二节早期新康德主义者朗格的哲学第三节柯亨和马堡学派第四节文德尔班和弗莱堡学派第五节新康德主义的伦理学社会主义第四章马赫主义第一节马赫主义概况第二节马赫的要素一元论第三节阿芬那留斯的经验批判主义第四节彭加勒的约定论第五章生命哲学第一节生命哲学概况第二节19世纪末20世纪初德国的生命哲学第三节柏格森的生命哲学第六章新黑格尔主义第一节新黑格尔主义概况第二节英国新黑格尔主义第三节美国新黑格尔主义第四节德、意新黑格尔主义第七章实用主义第一节实用主义概况第二节皮尔士与实用主义的创立第三节詹姆士与实用主义的系统化第四节杜威与实用主义的发展第八章20世纪的实在主义思潮第一节20世纪实在主义思潮概况第二节迈农的对象论和尼哈特曼的本体论的实在主义第三节亚历山大的层创进化论和怀特海的有机体哲学第四节美国新实在主义第五节批判实在主义第九章分析哲学(上)第一节分析哲学概况第二节分析哲学之父——弗雷格第三节罗素的逻辑原子主义第四节维特根斯坦的前期哲学第五节逻辑经验主义运动第十章分析哲学(下)第一节维特根斯坦的后期哲学第二节日常语言哲学第三节蒯因的逻辑实用主义第四节克里普克的本质主义第五节分析哲学的最新发展——戴维森与达米特第十一章现象学第一节现象学概况和胡塞尔的哲学活动第二节对心理主义的批判第三节意向性理论第四节现象学的方法第五节生活世界和目的论的历史解释方法第六节胡塞尔的现象学与存在主义的关系第十二章存在主义第一节存在主义概况第二节海德格尔的存在哲学第三节雅斯贝尔斯的生存哲学第四节萨特的存在主义第十三章哲学人类学和人类文化哲学第一节哲学人类学概况第二节舍勒和哲学人类学的创立第三节哲学人类学的几种新形态第四节卡西尔的人类文化哲学第十四章结构主义与后结构主义第一节结构主义与后结构主义概况第二节结构主义的语言学模式第三节列维一斯特劳斯的结构主义社会理论第四节阿尔图塞的马克思主义的结构主义第五节拉康的结构主义精神分析学说第六节发生学结构主义第七节巴尔特结构消融论与本文批判论第八节德里达的解构主义第九节福柯的后结构主义第十五章弗洛伊德主义第一节弗洛伊德主义概况第二节弗洛伊德早期的两大发现第三节两大发现在社会历史领域的广泛应用第四节阿德勒和荣格对弗洛伊德理论的改造和发展第五节新弗洛伊德主义第六节弗洛伊德主义和马克思主义第十六章法兰克福学派第一节法兰克福学派概况第二节霍克海默的社会批判理论第三节阿多诺的社会批判理论第四节哈贝马斯的社会批判理论第十七章哲学释义学第一节哲学释义学概况第二节哲学释义学的历史渊源第三节海德格尔的哲学释义学第四节伽达默尔的哲学释义学第五节利科的哲学释义学第十八章当代西方科学哲学第一节波普尔的朴素否证论第二节拉卡托斯的精致否证主义第三节历史主义学派的兴起第四节费耶阿本德的多元方法论和相对主义第五节劳丹与历史主义尾声第六节科学实在论第七节科学实在论与反科学实在论之争第十九章现代西方宗教哲学第一节现代西方宗教哲学概况第二节马利坦与新托马斯主义第三节鲍恩与美国人格主义第四节穆尼埃与法国人格主义第五节蒂里希与新正统主义神学第二十章当代西方哲学的发展趋势与后现代主义唑第一节当前西方哲学发展的主要倾向第二节当代后现代主义思潮的兴起及其基本倾向第三节利奥塔对后现代状况的描述第四节罗蒂的新实用主义与后现代文化第五节当代后现代主义对现代西方哲学的继承和超越第六节后现代主义与当代哲学的走向。

现代西方哲学(完整版笔记+复习提纲)

绪论一、什么是哲学哲学这个概念源于希腊语hilosophia,由philos和sophia组合而成,意为“爱智慧”。

真正意义上的智慧与通常所说的知识是不同的:知识或者科学知识是我们认识世界改造世界的工具和手段,它们通常都具有功利性或有用性,而人追求和热爱智慧却没有别的目的而只是为了智慧本身,正如亚里士多德所说,虽然一切科学都比哲学更有用,但是唯有哲学是真正自由的学问。

一、什么是哲学?哲学应包括五个部分:形而上学、认识论、逻辑、伦理学、美学。

哲学基本问题:世界第一性?存在与思维的同一性?哲学种类:、经济哲学、数学哲学、社会哲学、政治哲学、宗教哲学、生态哲学、科技哲学二、哲学有用吗?哲学对你有用还是无用,要看你是怎样的人。

三、哲学的不确定性罗素《西方哲学史》绪论哲学,就我对这个词的理解来说,乃是某种介乎神学与科学之间的东西。

它和神学一样,包含着人类对于那些迄今仍为确切的知识所不能肯定的事物的思考;但是它又象科学一样是诉之于人类的理性而不是诉之于权威的,不管是传统的权威还是启示的权威。

一切确切的知识——我是这样主张的——都属于科学;一切涉及超乎确切知识之外的教条都属于神学。

但是介乎神学与科学之间还有一片受到双方攻击的无人之域;这片无人之域就是哲学。

哲学家维特根斯坦说:“把能说清楚的说清楚,不能说清的就保持沉默。

哲学就是试图去说清楚什么,说清楚了的就是科学,不能说的东西,就必须以虔诚的沉默来对待。

”哲学问题几乎都是无法解决的难题:哲学问题是永恒无解的难题,可以有理论和实际两方面的根据。

从理论上讲,哲学所探讨的对象不是经验的对象而是超验的对象,例如宇宙万物的本原、存在、实体或本体,包括人在内所有存在物的来源和归宿等等。

当然,哲学也有比较具体和现实的问题,例如认识论、伦理学、历史哲学、社会政治哲学的问题,不过由于这些问题都属于最基本的问题,因而同样没有确定的答案。

智慧的痛苦只要当无限、绝对、永恒、理想和彼岸从遥远的地平线上升起,人就注定了追求和热爱智慧的命运。

20世纪初西欧社会思潮

19 世纪末20 世纪初, 德国在欧洲的历史地位发 生了巨大的变化。一是欧洲工业发展的重心从英国 转移到了德国, 德国成了欧洲大工业的诞生地及代表。 二是国际工人运动的中心从英、法向德国位移, 德国 成了国际工人运动的中心。三是经济实力的对比变 化, 导致了欧洲格局的改变, 群雄纷争的多极格局为 英、德争霸格局所取代。

• 尼采(德国1844-1900):他的唯 意志主义又称“权力意志”。“权力 意志”即“求强大力量的意志”。它 的含义有二:第一,权力意志也 是生存意志,但它追求的不是生 命自身,而是使生命得以超越自 身的能力,是求ห้องสมุดไป่ตู้命力的扩张。 第二,“意志就是支配”,这意味 着意志本身就是内在的强力,它 包含着命令和服从的必然性。尼

采又认为,权力意志充沛的强 者是少数,多数人是弱者;少 数统治者理应支配和统治多数 弱者。

• 弗洛伊德主义思潮: 弗洛伊德主义思潮: • 弗洛伊德于二十世纪初创立了精 神分析学,它与唯意志主义和生 命哲学有密切联系,具有浓厚的 哲学特征和人生哲学意蕴。精神 分析学说的核心是“里比多”即 性欲概念。弗洛伊德认为“里比 多”是人的全部行为和心理活动 的源泉和动力。在弗洛伊德学说 的基础上,后来形成了阿德勒的 个体心理学、荣格的分析心理学; 三十年代中后期又形成了新弗洛 伊德主义,将精神分析学说进一 步从生理学心理学领域转向社会 学领域,使之进一步哲学化和社 会学化;七十年代以后,出现了 后弗洛伊德主义主要是以拉康为 代表的语言精神分析学派和以德 勒泽和居塔里为代表的后弗洛伊 德主义的马克思主义。

代表人物及主要思想: 代表人物及主要思想

• 叔本华(德国1788-1860):叔本华的唯 意志主义又称“生存意志主义”。把意志 归结为生存欲望,并把这种求生存的意 志作为世界万物的本原。在叔本华看来, 科学和理性所以认识的具体事物只限于 虚假的表象世界,人们只有通过非理性 的直觉才能达到对意志世界的认识。意 志的本质是盲目的欲望,人的欲望得不 到满足时会感到痛苦,得到满足后又会 觉得无聊,因此,人生的两大因素就是 痛苦和无聊。人类摆脱痛苦的唯一途径 是抛弃一切欲望,最终断绝生命之源。

唯意志主义

三、作为意志的世界

第二节(续3)

•

叔本华将认识分为两种:一种是科学的理性和概念的认识,另一种是非 理性的、非科学的认识。前者只能及于表象(现象)世界,其主要作用是实践性的,即充当生活 意志的工具,但不能发现事物的本质,要达到实在、获得具有客观意义的真理只能通过非理性的 直觉。这种直觉发生于时空以外、超出经验和思维的范围。它使人的整个意识沉浸在对当下的客 体的静观之中,主体忘却了自己的个性和意志,变成纯粹主体,被直觉的客体也不复是具体的事 物,而是理念、永恒的形式,意志在这个阶段上的直接的对象化。在这种融二为一的神秘境界中, 才能达到对事物的本质、对自在之物的认识,才能获得真理。叔本华为了不走向神秘主义而不得 不又肯定直觉不能完全与知觉的概念脱节,相反它需要利用知觉和概念。直觉的感性知觉特征使 它面向具体事物,直觉之利用抽象概念又使它超出具体事物(现象)而达到本体。但这样一来他 就陷入了与他对理性的批判自相矛盾的境地。

第二节(续1)

•

二、作为表象的世界 叔本华认为,人所认识的一切事物并非自在之物,而

只是呈现于人的表象、即意识中的东西,都相对于作为主体的人而存在,“世界 是我的表象”。科学知识是表象之间联系的知识,表示一个已知对象的系统。而 支配关于现象世界的知识的基本原则是充足理由律。它有四种表现形式:物理理 由、逻辑理由、数学理由、伦理理由。与之相应的四种表象能力(四重根)是: 直观、思维、感性现象、独立。任何客体(对象)都是主体运用其固有的表象能 力及相应的先天的充足理由律构成的。这种观点与康德关于主体利用先天感性形 式和知性范畴来构造对象的观点很类似。 叔本华的独特之处在于他反对把认识论层面的主体和客体当作独立存在的实 体,而认为它们只能在表象中彼此相对而存在。他的理论的出发点是既不是客体 也不是主体,而是融主客于一体的表象。唯物主义和唯心主义的错误在于把客体 和主体作为独立存在的实体,割裂主客体的统一,将认识论的问题等同于本体论 问题,使认识僵化,以至走向绝对主义和独断论。

非理性主义和唯意志主义

第二章非理性主义和唯意志主义(提纲)第一节非理性主义和唯意志主义概况一、非理牲主义和唯意志主义的含义非理性主义和唯意志主义是两个相关概念。

它们都把人的情感、意志或人的精神活动中的其他非理性因素置于人的理性(理智〉之上,并由之出发来解释人的全部认识以至全部精神和物质活动。

但是非理性主义和唯意志主义在理论视界上仍有所不同。

各种哲学理论中的非理性主义和唯意志主义观点,与作为哲学思潮的非理性主义和作为哲学派别的唯意志主义,既密切相关,又有重要区别。

二、非理性主义和唯意志主义的思想来源在原始宗教和神话中,理性和非理性处于直接同一状态。

荷马史诗的出现标志着古希腊精神发展的一个重要飞跃,它既体现了理性的智慧,又迸发出生命的激情。

苏格拉底、柏拉图和亚里士多德等大哲既造就了古希腊哲学理性的辉煌,也初步论述了意志、欲望、激情等对人的行为的支配。

文艺复兴以来的欧洲近代哲学使理性主义正式登上了哲学的王座,以致人们把这一时代称为理性的时代。

然而,即使在这一时代,仍有不少哲学家探索、肯定、甚至在不同程度上强调了意志和非理性因素在精神生活中的作用。

霍布斯、帕斯卡尔、卢梭在德国古典唯心主义哲学中,康德、费希特和谢林哲学都有较多非理性主义和唯意志主义成分。

西方哲学史上的非理性主义和唯意志主义思想无疑是作为哲学思潮的非理性主义和作为哲学派别的唯意志主义的不可或缺的思想来源。

三、非理性主义哲学思潮的形成包括唯意志主义在内的非理性主义作为一种具有较完整的理论体系,并在整个哲学发展中具有较大影响的哲学思潮,是随着19世纪中期德国古典哲学走向终结、整个西方哲学的发展发生了重大的方向性转折的背景下形成的从文艺复兴以来,理性取代信仰成为西方哲学发展的主轴。

作为其意识形态体现的理性主义同样包含着很大片面性、甚至严重的内在矛盾。

现代西方哲学中的非理性主义思潮正是这一批判浪潮的产物。

德国哲学家叔本华被公认为这一思潮的主要奠基人之一,他所提出的作为唯意志主义的最初形态的生活意志论也正是作为哲学思潮的非理性主义的最初形态。

2011非理性主义与唯意志主义与叔本华

• 叔本华认为,人所认识的一切事物并非自在之物,

而只是呈现于人的表象、即意识中的东西,都相对 于作为主体的人而存在,表象是我的感觉的复合, 因此“世界是我的表象”。

2、生存意志

没有我就没有表象,而自我的本质就是意志。 它的基本要求是获取食物获取以求生存,发展自 身以求美好的生活,战胜他物以求延续生命。

• •

• 非理性主义哲学思潮以批判和

•

超越传统理性主义并强调人的 情感意志、本能冲动等非理性 活动在人的整个精神和物质存 在中的决定作用为其最一般的 特征。 由于它对人的情感意志等的作 用的强调是以使哲学复归于人、 使人摆脱被绝对化的理性和实 在所异化的境况,重新发现人 的本真存在、充分发挥人的生 命力等为旗号,因而往往被列 入“人本主义”哲学思潮。

教学重点:

1、生存意志论 2、世界表象论 3、悲观人生观

生平: “性格

遗传自父亲,而 智慧遗传自母亲

二、叔本华哲学的基本 倾向

• 从形式上说,他 • 对叔本华影响

最大的是康德、 柏拉图和佛教 哲学,他的哲 学在基本框架 上仍然是一种 体系哲学。

的世界体系类似 康德,即把世界 二重化为现象 (表象)和自在 之物,不过,自 在之物在他看来 总能是一种非理 性的、盲目的生 存(生活)意志 而已。

六、叔本华的美学思想

• 人生痛苦来源于利己、自我欲求。

无私 忘我意志,纯粹抽象表现人类情感最本质的东西。

原 因

认 识 途 径

认 识 对 象

七 、

非 理 性 主 义 的 认 识 论

•

•

•

原因

理性思维 分析的处在时空服从因果的 表象世界 满足生存 会衰竭 贬低理性、贬低科学 直觉、直观(意志的自我反省) 分析世界的本质-自由的生存 意志 根本要求是生存 永不疲惫冲动 抬高直观、抬高艺术

第一章非理性主义【唯意志主义(Voluntarism)】

第一章非理性主义【唯意志主义(V oluntarism)】[教学目的和要求]:通过本章学习使学生了解现代西方哲学中人本主义思潮的起源;了解人本主义的第一个流派——意志主义的产生过程、基本思想观点、流传演变的基本情况;并通过对意志主义基本思想观点的评析,使学生能够正确地理解和把握意志主义哲学。

[教学方式]:课堂讲授、课堂讨论。

第一节意志主义概述一、意志主义的形成1.历史背景(1)社会背景:从科学方面看,自然科学在19世纪中期取得了空前的发展,对社会经济文化产生了重要影响;自然科学的成就使科学理性的社会地位、文化地位日益重要;然而,科学理性主义在社会文化中的扩张,导致了对人文性、对人文文化的挤压;尤其是唯科学主义倾向对世界本源、终极追求的彻底否定,引起了具有人文情怀的哲学家和人文学者的不满。

意志主义哲学正是在这样的社会背景下产生的。

(2)思想渊源:任何哲学思潮都不是凭空产生的,都有其哲学思想的渊源和内在发展的根据。

意志主义哲学产生于19世纪中期还有其哲学思想的渊源。

发端于培根、笛卡尔的西方近代哲学把追求绝对可靠的知识作为哲学的目标。

然而,休谟和康德却从不同的角度论证了绝对知识的不可能性。

这样,怎样确立科学知识的可靠性也就成为哲学的重要问题。

既然不可能通过逻辑理性得到绝对超越性的知识,那么,以非理性的意志作为知识、真理和实在的最后根据也就自然地成为人们的一种选择。

意志主义哲学正是西方哲学内在逻辑发展的一个结果。

2.意志主义的产生和流传意志主义哲学最早产生于19世纪20年代的德国,德国哲学家叔本华是意志主义哲学的创立者。

意志主义在当时的德国、法国、英国和北欧一些国家都有一定流传。

19世纪后期又为德国哲学家尼采加以发展,产生了较大影响。

其代表性思想是:叔本华的生存意志论、尼采的权力意志论和克尔凯郭尔的存在意志论。

二、意志主义的基本特征第一,意志主义要求超越经验、现象去解释世界,要求探索经验世界以外的实在的世界的存在问题。

现代西方哲学

绪论么么哒一、现代西方哲学的超越如果将整个西方现代哲学的理论走向与近代哲学作比较,我们可以发现现代西方哲学至少于以下四个方面在不同程度上超越了后者,即对作为体系哲学的思辨形而上学、特别是其本体论的超越,对二元分立哲学模式的超越,对传统理性主义的超越,对近代哲学关于人和人道主义理论的超越。

二、现代西方哲学的发展历程从整个西方哲学由近代到现代的转型过程看,19世纪中期到20世纪初可谓是这一转型的过渡期,而从20世纪初至今可谓是其完成期。

过渡期的基本哲学倾向是实证主义和非理性主义,前者采取了马赫主义等形态,后者主要有叔本华的唯意志主义、尼采的权力意志论、弗洛伊德主义、以及狄尔泰和柏格森的生命哲学,而实用主义(特别是詹姆士)兼有上述两种倾向。

此外,还有一些既较多地保留又在不同程度上超越了传统形而上学的哲学流派,主要有新康德主义和新黑格尔主义以及各种形式的实在主义。

完成期可分为20世纪上半期的西方哲学和20世纪50年代以来的西方哲学。

上半期最值得注意的是分析哲学和现象学的出现和盛行。

它们标志着西方哲学在总体上已由近代思维方式转向现代思维方式。

20世纪初罗素和摩尔对黑格尔主义的公开驳斥标志着分析哲学运动的正式形成。

现象学运动肇始于胡塞尔,广义地说,海德格尔、雅斯贝尔斯、萨特和梅洛-庞蒂等的存在主义是整个现象学运动的重要组成部分。

这一时期以杜威为代表的实用主义对早期的形而上学不彻底性及实用主义倾向作了进一步的改造,更为强调哲学的科学性和实践性。

宗教哲学和神学方面兴起了新托马斯主义、人格主义、和新正统主义神学。

20世纪50年代以来,西方科学技术、经济和社会都得到了飞速发展。

分析哲学在英语国家仍是最主要的哲学思潮,日常语言分析哲学成了其主流;蒯因等人的新实用主义既继承了经典实用主义的基本理论,又接受了分析哲学等新起的其他哲学流派的某些因素;科学哲学中出现了库恩的历史主义、以及新历史主义和科学实在论等流派;“人本主义”哲学思潮的影响进一步扩大,除原有的流派之外,又出现了结构主义、后结构主义、哲学解释学、以及多种新马克思主义流派,如法兰克福学派、存在主义的马克思主义、结构主义的马克思主义等。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

非理性主义和唯意志主义非理性主义和唯意志主义2009-06-23 15:51:32| 分类:哲学思想|举报|字号订阅概述包括唯意志主义在内的非理性主义哲学思潮,是在19世纪中期德国古典哲学走向终结、整个西方哲学的发展发生了重大的方向性转折的背景下形成的。

它强调人的情感意志、本能冲动等非理性的活动在人的整个精神和物质存在中的决定作用,批判传统理性主义对人的个性、创造性和生命本能的扼杀和压抑以及造成人的异化,以非理性的情感、意志等活动和倾向取代传统理性主义的实体而作为哲学的出发点,对此后的西方哲学发展产生了重大而深远的影响。

本章主要介绍处于这一思潮早期的叔本华、克尔凯郭尔和尼采的学说第一节非理性主义和唯意志主义概况一、非理性主义和唯意志主义的含义二者都把人的情感、意志或人的精神活动中的其他非理性因素置于人的理性(理智)之上,并由之出发来解释人的全部认识活动以至全部精神和物质活动,体现了一种在整体上与传统理性主义哲学迥然相异的哲学思维方式。

但二者还是有差异的。

首先,前者偏重于认识论层次上的意义,后者则突出以情感意志为中心的本体论;其次,由于人的非理性活动除了意志欲望外还有其他形式,因此后者可看作是前者的一种特殊形式。

二、非理性主义和唯意志主义的思想来源就个别的非理性主义和唯意志主义思想观点来说,从西方思想和精神发展的最初阶段起就已存在了。

在原始宗教和神话中,理性和非理性处于直接同一状态,荷马史诗既体现了理性的智慧又迸发出生命的激情。

柏拉图和亚里士多德在理性的前提下谈论非理性,新柏拉图主义则把非理性置于理性之上,普罗提诺的“太一”就是一种有意志的存在。

信仰在欧洲中世纪的精神生活中占据绝对支配的地位。

信仰不仅是超理性的,有时甚至是反理性的,因而信仰主义往往可以掩盖某种形式的非理性主义和唯意志主义。

文艺复兴以来的欧洲近代哲学使理性主义正式登上了哲学的王座,但即使在这个理性的时代,仍有霍布斯、休谟、帕斯卡和卢梭等对非理性重视和强调,康德、费希特和谢林等哲学也都有较多非理性主义和唯意志主义成分。

总之,西方哲学史上的非理性主义和唯意志主义思想观点是作为哲学思潮的非理性主义和作为哲学派别的唯意志主义的不可或缺的思想来源,但它们基本上都只是作为某种哲学中的一种成分或倾向而存在,尚无完整的思想体系。

三、对传统理性主义的批判与非理性主义哲学思潮的形成包括唯意志主义在内的非理性主义作为一种较完整的理论体系,并在整个哲学发展中具有较大影响的哲学思潮,是随着19世纪中期德国古典哲学走向终结、整个西方哲学的发展发生了重大的方向性转折的背景下形成的。

西方哲学发展中理性主义传统的片面性和内在矛盾的激化及随之而起的对它们的批判浪潮的兴起,是促使非理性主义从作为各种哲学理论中的个别观点而发展成一种具有相对独立地位的哲学思潮的直接原因。

从文艺复兴以来,理性取代信仰成为西方哲学发展的主轴。

由理性所论证的(资本主义)社会和国家被人们当作理想的社会和国家,然而到19世纪中期英法德主要西方国家资本主义革命先后结束、资本主义制度先后确立后,人们发现理性的社会和国家所带来的不是理性主义思想家所约言的人的普遍幸福和人性的充分发挥,而是种种痛苦和灾难以及人性的异化。

从此,理性的灿烂光环变得越来越暗淡,人们对启蒙思想家所讴歌的理性主义精神也越来越失去信念。

正是在这种背景下,在西方各国掀起了一个范围广泛、表现强烈的批判传统理性主义的浪潮。

现代西方哲学中的非理性主义思潮正是这一批判浪潮的产物。

非理性主义哲学思潮以批判和超越传统理性主义并强调人的情感意志、本能冲动等非理性活动在人的整个精神和物质存在中的决定作用为其最一般的特征。

由于它对人的情感意志等的作用的强调是以使哲学复归于人、使人摆脱被绝对化的理性和实在所异化的境况,重新发现人的本真存在、充分发挥人的生命力等为旗号,因而往往被列入“人本主义”哲学思潮。

就这一哲学思潮的早期发展说,叔本华、克尔凯郭尔和尼采的学说无论在当时及以后的影响都最为突出。

第二节叔本华的生活意志论一、叔本华的生平活动及其哲学的基本倾向叔本华(AuthurSchopenhauer,1788-1860)是最早对以黑格尔为代表的理性派思辨形而上学进行全面批判,并明确提出要从根本上改变西方哲学发展方向的德国哲学家。

他出生于一个银行家家庭,从小孤僻、傲慢,有精神病气质,终身未娶。

年轻时他曾按父愿去英法学习经商,后来弃商从学。

1809年赴哥廷根大学学医,次年改学哲学,是柏。

拉图的崇拜者。

1813年以论文《充足理由律的四重根》获耶拿大学的哲学博士学位。

后来先后居魏玛、德累斯顿,研究印度哲学和佛学,1820年任柏林大学哲学讲师。

1831年因逃避瘟疫离开柏林去莱茵河畔的法兰克福等地,1833年起至死均孤栖于法兰克福的一个小旅店中。

他的主要著作有《作为意志和表象的世界》(1819)、《论自然意志》(1836)、《伦理学的两个基本问题》(1841)等。

其中《作为意志和表象的世界》是他的代表作。

该书出版后无人问津,1848年革命失败后,以批判理性、宣扬悲观主义为主要特征的叔本华哲学受到极大欢迎,他本人因此声名大震。

不过,叔本华哲学对西方哲学发展的意义,主要还不在于它适应了1848年后德国的特殊的社会环境,而在于它对传统理性主义的批判正好适应了即将到来的西方哲学近现代转型的潮流,成了这一潮流的重要推动者之一。

对叔本华影响最大的是康德、柏拉图和佛教哲学,他的哲学在基本框架上仍然是一种体系哲学。

从形式上说,他的世界体系类似康德,即把世界二重化为现象(表象)和自在之物,不过,自在之物在他看来总能是一种非理性的、盲目的生存(生活)意志而已。

二、作为表象的世界叔本华认为,人所认识的一切事物并非自在之物,而只是呈现于人的表象、即意识中的东西,都相对于作为主体的人而存在,“世界是我的表象”。

科学知识是表象之间联系的知识,表示一个已知对象的系统。

而支配关于现象世界的知识的基本原则是充足理由律。

它有四种表现形式:物理理由、逻辑理由、数学理由、伦理理由。

与之相应的四种表象能力(四重根)是:直观、思维、感性现象、独立。

任何客体(对象)都是主体运用其固有的表象能力及相应的先天的充足理由律构成的。

这种观点与康德关于主体利用先天感性形式和知性范畴来构造对象的观点很类似。

叔本华的独特之处在于他反对把认识论层面的主体和客体当作独立存在的实体,而认为它们只能在表象中彼此相对而存在。

他的理论的出发点是既不是客体也不是主体,而是融主客于一体的表象。

唯物主义和唯心主义的错误在于把客体和主体作为独立存在的实体,割裂主客体的统一,将认识论的问题等同于本体论问题,使认识僵化,以至走向绝对主义和独断论。

三、作为意志的世界叔本华哲学的另一独特之处在于对作为世界的“另一面”的自在之物作了唯意志主义的解释。

他认为存在的东西本身,即自在之物,只能是意志。

首先,人的真正本质是意志。

人最根本的东西是情感和欲望,也就是意志。

过去理性派哲学家把思维(理性)看做是先于其情感意志的东西,其实,意志高于理性。

人首先有意志,然后才认识所要认识的东西。

人的理性、思想等只不过是意志的体现方式。

理性和思想的目的不是其本身,而是作为满足意志、欲望的手段。

其次,整个世界的本质也是意志,世界的一切都是意志的外在表现。

意志作为人的本质与作为世界的本质是统一的。

被叔本华当作自在之物的意志是无意识的、即“盲目的、不可遏制的冲动”。

其特点是求生存,故可称为生存(生活)意志。

为了求生存就必须战胜死亡。

战胜死亡的办法是繁殖后代,因此生存意志必伴有生殖意志。

人的两性关系、爱情、婚姻无非是实现生殖意志的工具。

他把生活意志说成是宇宙意志,它们对象化为不同等级的理念,这些理念在现实世界中的不同等级的事物上表现自身。

愈是处于较高级阶段的理念愈能清晰而完整地表现意志。

处于最高级的理念是人的理念。

人与其他东西不同,他能够发现自己,知道自己既是意志又是表象,也知道世界既是意志又是表象。

天才人物在其直觉中超脱了一切时间、空间、因果关系等现实关系,他不再是一个特殊的人,而是作为理念的人、他作为认识主体是纯粹主体,是意志本身;而作为他的认识对象的也不是一般事物,不是现实事物,而是事物的理念,即意志本身。

作为认识主体的意志与客体的意志是同一个意志,二者实质上已融为一体。

因此意志世界也就表现为主体的意志世界,“世界也就是我的意志”。

不过需要注意的是,叔本华不是把意志当作某种精神实体,而是当作超越主客分立的某种活力和倾向。

四、理性和直觉叔本华将认识分为两种:一种是科学的理性和概念的认识,另一种是非理性的、非科学的认识。

前者只能及于表象(现象)世界,其主要作用是实践性的,即充当生活意志的工具,但不能发现事物的本质,要达到实在、获得具有客观意义的真理只能通过非理性的直觉。

这种直觉发生于时空以外、超出经验和思维的范围。

它使人的整个意识沉浸在对当下的客体的静观之中,主体忘却了自己的个性和意志,变成纯粹主体,被直觉的客体也不复是具体的事物,而是理念、永恒的形式,意志在这个阶段上的直接的对象化。

在这种融二为一的神秘境界中,才能达到对事物的本质、对自在之物的认识,才能获得真理。

叔本华为了不走向神秘主义而不得不又肯定直觉不能完全与知觉的概念脱节,相反它需要利用知觉和概念。

直觉的感性知觉特征使它面向具体事物,直觉之利用抽象概念又使它超出具体事物(现象)而达到本体。

但这样一来他就陷入了与他对理性的批判自相矛盾的境地。

五、悲观主义伦理学在叔本华看来,由于现实社会中的人总是企图给自己去设定某种目的和理想、并企图通过认识和行动来使之实现。

然而这一切归根到底只能给他们带来痛苦。

因为这些目的和理想都受人的意志的支配,而意志的本质就是盲目的欲望和永不疲倦的冲动,后者本身就意味着痛苦。

人生是在欲望不能满足时的痛苦和满足欲望后的无聊之间像钟摆一样的来回摆动着。

愈强烈的意志意味着更大的痛苦,意味着更少的自由和道德。

减轻和避免人生的痛苦、成为自由和有道德的人的根本方法是抑制人的欲望,否定人的生命意志。

他提出的主要途径是研究哲学、进行艺术直觉以致达到佛教所说的涅盘。

人们应当摆脱一切世俗的利益和要求,去除一切现实生活现实的理想和目的,抛弃一切理性和科学的观念以及以理性为基础的一切道德规范,而进入无我之境。

这样一来人们就可以超脱现象世界而进入自在之物、即意志世界。

而自由和道德正是属于意志世界的,只有作为自在之物的意志本身的行动才是自由的,而人直觉到自己作为意志本身的惟一的行动就是否定意志这个行动。

第三节克尔凯郭尔的非理性主义一、克尔凯郭尔的生平活动索伦?¤阿拜?¤克尔凯郭尔(SorenAabyeKierkegaard,1813-1855)是19世纪上半期丹麦非理性主义哲学家和宗教神学家。