地震勘探原理实验四(4学时)

地震勘探原理

《地震勘探原理》课程设计一、实验目的通过课程设计主要训练学生对地震资料进行常规构造解释的实际能力。

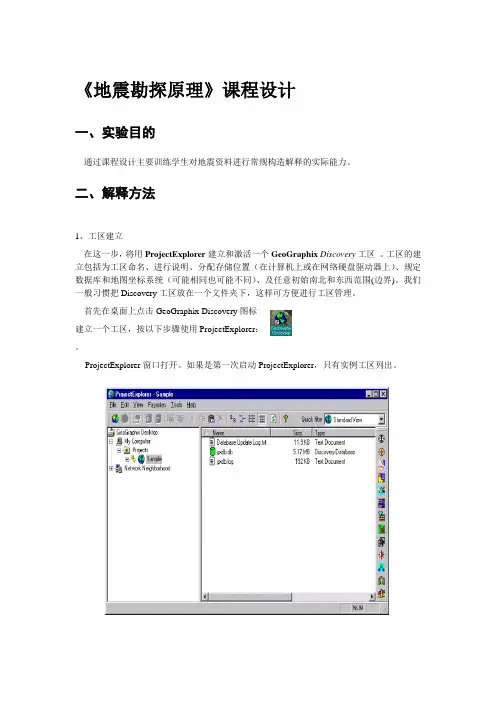

二、解释方法1、工区建立在这一步,将用ProjectExplorer建立和激活一个GeoGraphix Discovery工区。

工区的建立包括为工区命名、进行说明、分配存储位置(在计算机上或在网络硬盘驱动器上)、规定数据库和地图坐标系统(可能相同也可能不同)、及任意初始南北和东西范围(边界)。

我们一般习惯把Discovery工区放在一个文件夹下,这样可方便进行工区管理。

首先在桌面上点击GeoGraphix Discovery图标建立一个工区,按以下步骤使用ProjectExplorer:。

ProjectExplorer窗口打开。

如果是第一次启动ProjectExplorer,只有实例工区列出。

进入ProjectExplorer>>File>>New>>Home通过浏览器确定你所建的新文件夹,点击确定按钮,点击下一步按钮,直至完成。

然后从菜单条选File >>New>>Project。

出现New Project Wizard(新工区向导)的工区对话框,或者在ProjectExplorer窗口左侧中,选择你所建工区,按右键使用Activate命令。

即可激活工区,如下图一般来说,地球科学解释工作流程的第一步也是重要的一步就是确定一个勘探/开发区和建立一个项目工区文件2、资料加载数据输入是任何软件操作运行非常重要的一步,如果没有输入数据那么后面的步骤都无法进行。

点击图标,然后点击File >> Import >> Spreadsheet。

出现Open对话框, 选择Excel文件,核对后点击分别导入井头数据、井斜数据、分层和时深数据。

点击calculate计算后点击viever即可得到下图(输入井)对话框,找到指定文件,全部选择并打开即下图3、合成记录制作点击图标,首先选择3D,后选择Interpretation>>Interpretation Manager菜单,利用Add按钮选择第一步所形成的hxl3d.3dx文件。

勘查技术与工程专业《地震勘探原理》教学大纲

勘查技术与工程专业《地震勘探原理》教学大纲课程名称:地震勘探原理(The Principle of Seismic Exploration)课程编码:121014(长江大学)学分: 5 分总学时:80 学时,理论学时:64 学时;实验学时:16 学时适用专业:勘查技术与工程(物探方向)专业先修课程:普通地质学、构造地质学、沉积岩石学、石油地质、信号分析、弹性力学执笔人:毛宁波审定人:陈传仁一、课程性质、目的与任务地震勘探是国内外应用地球物理领域中发展得最为成熟、应用面也最为广泛的一种地球物理方法。

地震勘探基本原理是利用人工激发的地震波在弹性不同的地层内传播规律来勘测地下的地质情况。

在地面或水面某处激发的地震波向地下传播时,遇到不同弹性的地层分界面就会产生反射波或折射波返回地面或水面,用专门的仪器可记录这些波,分析所得记录的特点,如波的传播时间,振动形状等,通过专门的计算或仪器处理,能较准确地测定界面的深度和形态,判断地层的岩性,勘探含油气构造甚至直接找油,勘探煤田、盐岩矿床、个别的层状金属矿床以及解决水文地质、工程地质等问题。

地震勘探以精度高、分辨率高、探测深度大、信息量丰富等显著优势,在国际及我国油气勘探、工程建设、灾害防治、环境保护等方面中得到广泛的应用和充分重视。

《地震勘探原理》是勘查技术与工程专业地球物理勘探方向的主要专业基础课之一,本课程的任务是使学生掌握作为地球物理勘探方法之一的地震勘探的基本原理和基本方法,其中包括地震波运动学的基本概念与原理、地震勘探野外数据采集基本原理与方法。

了解地震数据处理的基本流程。

掌握地震数据解释中的基本原理,了解地震资料解释方法及其应用,为学生将来从事地震勘探科研与管理工作打下必备的专业理论基础和掌握必要的专业基本知识和技能。

二、教学内容与学时分配第一章绪论2学时◆重点◆地震勘探的基本原理◆地震勘探在石油勘探开发中的地位与作用◆地震勘探三大生产环节、技术发展史◆难点◆石油地震勘探与天然地震的异同◆石油地震勘探与浅层地震的异同第二章地震波的理论14学时◆重点◆地震波的基本概念◆地震波的传播规律◆在几种介质模型下反射波时距曲线方程◆水平界面情况下折射波时距曲线方程◆频谱分析的基本概念◆傅立叶展式的重要性质◆地震波频谱特征及其应用◆影响地震反射振幅的主要因素◆难点◆地震视速度和视波长的概念◆反射波、折射波和直达波时距曲线的关系◆识别野外地震记录上的各种类型的地震波◆不同类型地震波在频谱上的特征与差异◆地震波的吸收与衰减◆地震波的几何扩散◆地震波的散射第三章地震资料采集24学时◆重点◆地震观测系统的概念◆地震干扰波的特征与压制方法◆影响地震采集质量的主要因素◆地震野外采集的基本流程◆地震组合的基本概念◆简单线性组合的方向特性◆简单线性组合的频率特性◆组合对随机干扰的统计效应◆共中心点叠加技术的基本原理◆共反射点时距曲线方程的特点◆动校正量和动校正的基本概念◆共中心点叠加技术压制多次波原理◆难点◆观测系统的图示方法◆地震勘探对地震激发和接收的基本要求◆地震组合中提高信噪比与提高分辨率的关系◆影响地震组合效果的主要因素◆增强叠加效果与地震分辨率的关系◆共反射点时距曲线与共炮点时距曲线的异同第四章地震资料处理19学时◆重点:◆地震波的各种速度的概念◆地震均方根速度◆地震速度谱的原理◆DIX公式◆地震资料处理基本流程◆水平叠加地震剖面的特点◆地震绕射波和回转波的基本概念◆地震勘探的分辨率◆难点:◆各种地震速度的求取方法◆各种地震速度之间的相互关系◆影响地震波速度的主要因素◆地震偏移的基本原理◆各种地震偏移方法的异同第五章地震资料解释18学时◆重点:◆地震资料解释的基本流程◆断层在地震剖面上的主要特点◆地震构造图的绘制原理◆三维地震资料解释的基本方法◆难点:◆地震资料解释的主要陷阱◆地震构造图的偏移原理◆地震水平切片的特点及解释方法第六章其它地震技术3学时◆重点:地震勘探新方法和新技术◆难点:提高英文水平,掌握学习国际上新技术的方法和手段三、教学基本要求《地震勘探原理》是一门既有完整系统的理论体系,又仍在发展之中的学科。

《地震勘探原理及方法》实验指导书

《地震勘探原理及方法》实验指导书《地震勘探原理及方法》实验指导书编写:地震勘探教研室油气资源学院2007年5月《地震仪器和地震数据的认识》实验指导书实验学时:2 学时一、实验目的:地震仪器和地震数据的认识实验是地震勘探采集技术的方法实验。

本实验的具体目的:1.加深对野外采集仪器的理解和应用。

2.了解地震数据的格式、获取过程以及显示方式。

3. 初步了解野外地震数据采集的步骤和方法。

二、实验内容:1. 熟悉地震采集系统设备能够指出地震勘探记录仪、电缆线、检波器等设备的功能,熟悉各种设备的性能和特点。

2. 熟悉地震数据的格式、显示方式和获取过程。

三、实验指标1.说明地震勘探记录仪、电缆大线、检波器等设备的功能、性能和特点。

2.说明地震数据的常用格式和获取过程。

四、实验报告要求1、实验报告格式学生须用西安石油大学实验报告纸完成报告。

2.实验报告内容1)实验目的任务:3)结果与分析4) 体会、建议常用地震数据的格式:SEGB,SEGD,SEGY(交换格式),SEG2地震数据的记录形式:SEGY格式道头说明:字(32位) 字节号说明1 1-4* 一条测线中的道顺序号。

如果一条测线有若干卷带,顺序号连续递增。

25-8 在本卷磁带中的道顺序号。

每卷带的道顺序号从1开始。

39-12* 原始的野外记录号。

413-16* 在原始野外记录中的道号。

517-20 震源点号(在同一个地面点有多于一个记录时使用)。

621-24 CMP号。

725-28 在CMP道集中的道号(在每个CMP道集中道号从1开始)。

8-1 29-30* 道识别码:1=地震数据;4=时断;7=记时;2=死道;5=井口时间;8=水断;3=DUMMY;6=扫描道;9…N=选择使用(N=32767)8-2 31-32 产生这一道的垂直叠加道数(1是一道;2是两道相加;…)。

9-1 33-34 产生这一道的水平叠加道数(1是一道;2是两道叠加;…)。

9-2 35-36 数据类型:1=生产;2=试验。

(完整word版)地震勘探原理 课后题答案

解:设OS=x , 反射角为β,由图中关系可得tan 1000x θ=,15001000tan tan 1.5tan 1000θβθ-==-,可以得出arctan(1.5tan )βθ=- 故 单程旅行时12100010000.50.25cos cos cos cos(arctan(1.5tan ))t V V θβθθ=+=+-利用Matlab :分别令θ=-30°-25°,-20°,-15,-10°,0°,10°,15°,20°,30°,35°,40° 求出对应的t 值,并画出θ-t 图,如下:由图中可以看出入射角为20°-25°之间的某个值时,旅行时最小。

为了求出最小旅行时所对应角度的近似值,采用C语言编程求之。

可以求得 OS=x = 398.1时,t 最小。

此时,θ=arctan0.3981=21.7075°所以,sinθ=0.3699, sinβ=0.7405sinθ/sinβ=0.3699/0.7405=0.4995 近似于0.5而V1/V2=2000/4000=0.5符合snell定律。

解:(1)直达波的到达时间依次为:斜率为0.01/20=0.0005故直达波的速度为1/0.0005=2000m/s (2)解:10.025a a f T == 6.25a a amv ms T λ==sin 30125a m λλ=︒=当视周期aT 不变时,af 不变,365.5sin 20a mλλ==︒视波数ak ,有变化:2010.0027ak λ==,3010.004ak λ==视速度202020365.59.137540v T λ===解:(1) 02*2*125012500h t v === t =平 0n t t t ∆=-平(2) t 斜(3)2*sin10d x t v︒∆≈=dt ∆为震源两边炮检距为x 的两观测点的波传播时间相减得到的倾角时差。

地震勘探实验报告

地震勘探实验报告摘要地震勘探是一种以地震波为探测信号,利用地震波在地下或水下不同介质界面反射折射传播规律,探测地下或水下地质构造的一种地球物理勘探方法。

本次实验以美国著名的San Andreas断裂带为研究对象,完成了地震勘探实验。

通过测定地震波在不同介质中的速度,进行了San Andreas断裂带的地震勘探研究,并对地震波速度与地质构造之间的关系进行分析,得出了相应的结论。

关键词:地震勘探;San Andreas断裂带;地震波速度;地质构造AbstractSeismic exploration is a geophysical exploration method that uses seismic waves as detection signals and reflects and refracts at different medium interfaces underground or underwater to detect underground or underwater geological structures. In this experiment, San Andreas Fault Zone in the United States was used as the research object to complete the seismic exploration experiment. By measuring the velocity of seismic waves in different media, the seismic exploration of the San Andreas Fault Zone was studied, and the relationship between seismic wave velocity and geological structure was analyzed to draw corresponding conclusions.Keywords: Seismic exploration; San Andreas Fault Zone; seismic wave velocity; geological structure一、实验目的1. 理解地震波在不同介质中传播的物理原理。

地震勘探方法实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的本次实验旨在通过模拟地震勘探过程,验证地震勘探方法的原理和效果,了解不同地震勘探技术在实际应用中的优缺点,为今后油气勘探和地质研究提供技术支持。

二、实验背景地震勘探是一种地球物理勘探方法,通过人工激发地震波,利用地下介质弹性和密度的差异,分析地震波在地下的传播规律,推断地下岩层的性质和形态。

目前,地震勘探方法主要包括反射波法、折射波法、地震测井等。

三、实验内容1. 实验设备(1)地震波源:模拟地震波发生器,产生频率、振幅可调的地震波。

(2)检波器:模拟地震波接收器,用于接收地下反射回来的地震波。

(3)数据采集系统:用于记录地震波信号,并进行实时处理。

(4)数据处理软件:用于对采集到的地震数据进行处理和分析。

2. 实验步骤(1)设置实验参数:根据实验要求,设置地震波源频率、振幅、地震波传播速度等参数。

(2)激发地震波:启动地震波源,产生模拟地震波。

(3)采集地震数据:将检波器放置在地表,接收地下反射回来的地震波。

(4)数据记录:将采集到的地震数据传输至数据处理软件,进行实时处理。

(5)数据处理:对采集到的地震数据进行去噪、偏移、解释等处理,分析地下地质结构。

3. 实验结果(1)反射波法:通过分析地震剖面,可以识别出地下不同层位的反射界面,判断地层性质和厚度。

(2)折射波法:通过分析地震波在地下传播的路径,可以确定地下介质的波速和密度。

(3)地震测井:通过分析地震波在地下不同层位的传播特性,可以确定地层岩性和孔隙度。

四、实验分析1. 反射波法:反射波法是地震勘探中最常用的方法,具有以下优点:(1)技术成熟,应用广泛。

(2)可以识别地下不同层位的反射界面,判断地层性质和厚度。

(3)数据处理方法较为简单。

2. 折射波法:折射波法在实际应用中存在以下缺点:(1)适用范围有限,要求下层波速大于上层波速。

(2)数据处理方法较为复杂。

3. 地震测井:地震测井具有以下优点:(1)可以确定地层岩性和孔隙度。

《地震勘探原理及方法》实验指导书

《地震勘探原理及方法》实验指导书《地震勘探原理及方法》实验指导书编写:地震勘探教研室油气资源学院2007年5月《地震仪器和地震数据的认识》实验指导书实验学时:2 学时一、实验目的:地震仪器和地震数据的认识实验是地震勘探采集技术的方法实验。

本实验的具体目的:1.加深对野外采集仪器的理解和应用。

2.了解地震数据的格式、获取过程以及显示方式。

3. 初步了解野外地震数据采集的步骤和方法。

二、实验内容:1. 熟悉地震采集系统设备能够指出地震勘探记录仪、电缆线、检波器等设备的功能,熟悉各种设备的性能和特点。

2. 熟悉地震数据的格式、显示方式和获取过程。

三、实验指标1.说明地震勘探记录仪、电缆大线、检波器等设备的功能、性能和特点。

2.说明地震数据的常用格式和获取过程。

四、实验报告要求1、实验报告格式学生须用西安石油大学实验报告纸完成报告。

2.实验报告内容1)实验目的任务:3)结果与分析4) 体会、建议常用地震数据的格式:SEGB,SEGD,SEGY(交换格式),SEG2地震数据的记录形式:SEGY格式道头说明:字(32位) 字节号说明1 1-4* 一条测线中的道顺序号。

如果一条测线有若干卷带,顺序号连续递增。

25-8 在本卷磁带中的道顺序号。

每卷带的道顺序号从1开始。

39-12* 原始的野外记录号。

413-16* 在原始野外记录中的道号。

517-20 震源点号(在同一个地面点有多于一个记录时使用)。

621-24 CMP号。

725-28 在CMP道集中的道号(在每个CMP道集中道号从1开始)。

8-1 29-30* 道识别码:1=地震数据;4=时断;7=记时;2=死道;5=井口时间;8=水断;3=DUMMY;6=扫描道;9…N=选择使用(N=32767)8-2 31-32 产生这一道的垂直叠加道数(1是一道;2是两道相加;…)。

9-1 33-34 产生这一道的水平叠加道数(1是一道;2是两道叠加;…)。

9-2 35-36 数据类型:1=生产;2=试验。

地震勘探原理--第四章

19

问题2 在M点自激自收时间tM 小于在O点发S点收得到R点 的反射时间tORS。

toM

tORS

2h = v

1 2 = x + 4h 2 v

同时来自R点的反射两者有时间差,这是因为炮检距不 为零引起的。

20

正常时差定义

定义一 水平界面时,对界面上某点以炮检距x进行观测得到 的反射旅行时与在零炮检距得到的反射旅行时之差。 正常时差也就是炮检距不为零引起的时差。 定义二 在水平界面下,各观测点相对于震源的炮检距不同引 起的反射波旅行时间差。 在水平界面下两种定义的定量关系相同。 正常时差的概念非常重要,它是判断地震记录上观察到 反射的主要标准

21

4、正常时差的定量计算

Δt = t − t 0 = 1 V x 2 + 4h 2 − 2h V

或 其中

x2 Δt = + t0 − t0 V2

t0 =

2h V

代表的是M点的自激自收时间。

22

这个精确公式有时讨论问题不够直观。在一定的条件 下,用二项式展开可以得到简单的近似公式,以后讨 论某些问题时经常用到。

以倾斜界面双曲线为例,根据双曲线的特点可知,该 方程的极小坐标为:

⎧ xmin = ±2h sin ϕ ⎪ ⎨ t = 2h cos ϕ ⎪ min V ⎩

•对于倾斜界面的共炮点反射波时距曲 线,其极小点总是相对激发点偏向界面 的上倾方向一侧。 由右图还可看到,xmin点实际上就是虚震 源在测线上的投影,由震源点O到xmin的 反射波射线是所有射线中最短的一条, 并且反射波时距曲线是对称于过xmin点的 t轴的。

公式变换

x 2 2 t = ( ) + t0 V

式中

成都理工大学《地震勘探原理》实验一

地震勘探原理 实验一(4学时)

一、实验目的

编制和运行C 程序,通过对计算结果进行分析,进一步理解薄层调谐作用的特点以及和地震分辨率的关系。

二、主要内容

1.计算薄层顶、底产生的反射波的叠加波形结果,反射波用雷克子波表示。

2.求叠加波形的最大振幅。

3.给定不同的薄层厚度,重复1和2的计算,最终形成振幅—厚度关系。

厚度从0开始,每1.6米计算一个振幅结果,共计算40个振幅结果。

4.用Excel 软件绘制振幅—厚度关系图。

5.用不同频率的雷克子波重复上述计算,绘图分析结果。

三、薄层模型及参数、雷克子波公式

厚度:H=0,1.6,3.2,…….,60.8,62.4 (单位:米)

1、模型1

V 1=3000,V 2=3464.1, V 3=4000

2、模型2

V 1=3000,V 2=3464.1, V 3=3000

3、雷克子波

2

222()

()(12)ft b t f t e ππ-=- 频率:f = 40,50,65Hz , 时间采样间隔:Δ=0.25ms , 子波长度:[2()]W L f =∆

四、实验报告内容

本实验结束后要求写出实验报告,主要包括以下内容:

1、实验目的及内容

2、基本原理阐述

3、实验结果分析

4、程序及其附图。

地震勘探原理

地球化学是研究地球各部分(地壳、地幔、水圈、大气圈 地球化学是研究地球各部分(地壳、地幔、水圈、 及生物圈等)中化学元素及其同位素的分布、存在形式、 及生物圈等)中化学元素及其同位素的分布、存在形式、共生 组合、集中分散及迁移循环规律的科学。 组合、集中分散及迁移循环规律的科学。 近年来,地球化学的研究范围日益扩大,包括了诸如新元 素的探索,化学元素的起源和衰亡史、地球及其物质的起源和 演化、地球热源的产生和变化、生命的起源以及地球化学过程 的机理和模拟实验等。地球化学现在有许多分支,主要如:地 球化学探矿、矿床地球化学、元素地球化学、生物地球化学、 有机地球化学、环境地球化学、同位素地球化学、实验地球化 学等。 地球化学是介于地质学与化学、物理之间的边缘学科。它 对解决岩石、矿物、矿床的成因可提供相应的理论依据,对勘 探矿产资源、矿产综合利用、环境保护也有重大的实际意义。

第1章 绪论 章

二、地球物理勘探方法

1、重力勘探: 利用专门仪器并按特定方式观测岩层间密度差异, 进而研究地下地质问题;重力勘探是研究反映地下岩 进而研究地下地质问题;重力勘探是研究反映地下岩 石密度横向差异引起的重力变化,用以提供构造和矿 产等地质信息。根据万有引力定律,在接近较大密度 产等地质信息。根据万有引力定律,在接近较大密度 的物体时,其引力增大,反之引力减小,由此在地表 上引起的重力变化称为重力异常。异常的规模、形状 和强度取决于具有密度差的物体大小、形状及深度。 实际意义:如利用重力勘探发现大庆长垣, 是发现大庆油田关键之一。

第1章 绪论 章

一、石油勘探的主要方法 一、石油勘探的主要方法 二、地球物理勘探方法 三、地球物理勘探方法的特点 四、地震勘探方法 五、反射波法地震勘探 六、地震勘探发展史 七、世界石油产量预浏

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

地震勘探原理实验四(4学时)

一、实验目的

通过阅读和解剖相关matlab程序,进一步理解地震动校正和速度谱的原理、了解二维合成地震剖面的制作,了解地震叠后偏移的基本原理和偏移前后的地震剖面的特点。

二、主要内容

1、输入动校正和速度谱制作的matlab计算程序,调试程序并对运行程序,绘制共中心点道集动校正前后的地震记录对比图,绘制地震速度谱,对计算结果进行分析(参考图见附图1、2)。

2、输入计算地震合成剖面和地震叠后偏移的matlab程序,调试并运行程序,绘制二维速度模型和合成地震剖面图,绘制叠后地震偏移前后的地震剖面,对计算结果进行分析(参考图见附图

3、4)。

三、实验报告内容

本实验结束后要求写出实验报告,主要包括以下内容:

1、实验目的

2、实验内容

3、基本原理阐述

4、实验结果分析

5、程序及其附图

6、实验体会

附图1 共中心点道集和对应的地震速度谱

附图2 共中心点道集动校正前(左)后(右)对比图

附图3 地震速度模型及合成的叠后地震剖面图

附图4 叠后(上)与叠后偏移(下)地震剖面。