(完整版)中国古代建筑“天人合一”的设计思想

道家“天人合一”思想与中国古建筑

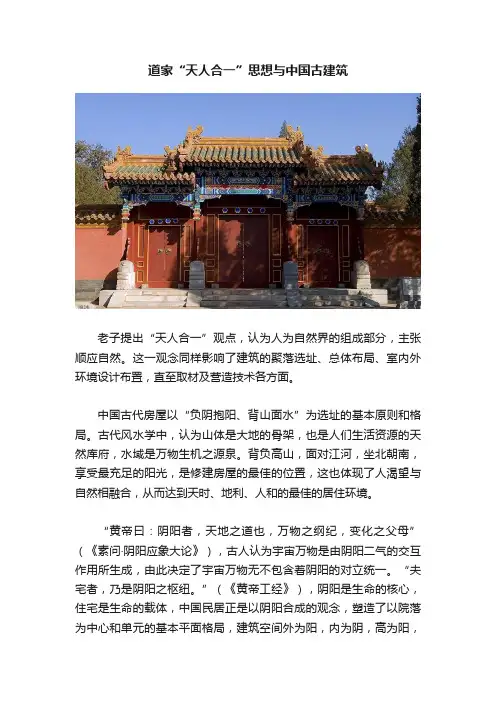

道家“天人合一”思想与中国古建筑老子提出“天人合一”观点,认为人为自然界的组成部分,主张顺应自然。

这一观念同样影响了建筑的聚落选址、总体布局、室内外环境设计布置,直至取材及营造技术各方面。

中国古代房屋以“负阴抱阳、背山面水”为选址的基本原则和格局。

古代风水学中,认为山体是大地的骨架,也是人们生活资源的天然库府,水域是万物生机之源泉。

背负高山,面对江河,坐北朝南,享受最充足的阳光,是修建房屋的最佳的位置,这也体现了人渴望与自然相融合,从而达到天时、地利、人和的最佳的居住环境。

“黄帝曰:阴阳者,天地之道也,万物之纲纪,变化之父母”(《素问·阴阳应象大论》),古人认为宇宙万物是由阴阳二气的交互作用所生成,由此决定了宇宙万物无不包含着阴阳的对立统一。

“夫宅者,乃是阴阳之枢纽。

”(《黄帝工经》),阴阳是生命的核心,住宅是生命的载体,中国民居正是以阴阳合成的观念,塑造了以院落为中心和单元的基本平面格局,建筑空间外为阳,内为阴,高为阳,平为阴,屋宇为阳,院落为阴。

在房屋室内设计中,院落承接阳光雨露、日月精华,纳气通风,具有“通天接地”的功能。

以过厅、穿堂把院落和室内联在一起,由于木结构框架系统的优点,使墙不承受上部结构的压力,就可以任意开窗,特别是在南方,通向庭院的一边,常常开满一排落地长窗,一打开,使室内外的气流完全贯通。

在密集的居住状态下,成功地协调了人与自然的关系,合理地解决了日照、通风、保温、隔热、反光和防噪等等问题。

在取材方面,中国的古建筑是唯一以木结构为主的建筑体系,木材是自然界的产物,是天然的,还在很大程度上满足了人们返朴归真、回归自然、融合自然的心理需求,木材较之石土更具有生命力,它本来就有自然的纹路,而且坚韧,便于加工,适合做房屋的各种构件,这还很好的和中国中庸的传统思想相契合。

中国古建筑的外部造型也尽量表现出与自然协调的意念。

他有虚有实,轮廓柔和,曲线丰富,在稳重中呈现出一定的变化。

中国古代建筑的“天人合一”建筑观

同的中国古代文化精神——热爱 自然 、 尊重 自然 , 建 筑镶嵌在 自 中, 然 仿佛是 自然的一个有机组成部分。 古 代建筑 重 视人 与 自然 的融 合相 亲的文化精 神 。 以其楼阁为例 , 楼阁相 当开敞 , 内外空间流通渗透 , 楼 追求与 自然 的亲近; 造型上运用水平方 向的层层屋 檐, 环绕 各层 的走 廊 栏杆 , 力 削弱 体 型上 的 竖高 感 极 觉, 使之时时 回顾大地 , 仿佛对大地有着无比的眷恋;

中 图分 类 号 :u— 9 T O 文献标识码 : A 文 章 编 号 :0 9— 75 20 )5— 18一 2 10 9 3 (0 7 0 02 O

漫 漫 中华 五 千 年 的文 明 , 就 了在 世 界 的 东方 造

独 树一 帜的 中国建筑 。英 国著 名 “ 史者 ” 者 戈 登 ・ 学 柴尔德 ( . odnci e 19 V G ro hl ,82—15 ) 为城 市 的 出 d 87 认 现是人类 步人 文明 的里程碑 。对于人 类 文化 的研究 ,

文化 的最 大特点 也是 体现 在 它 的 “ 天人 合一 ” 建筑 观 上 , 所展现 的是 “ 它 自然 与精 神 的统 一 ” 本 文所探 讨 ,

莫不以城市( 礼仪性) 建筑 的出现作为文明时代的具 体标 志而 与文 字 、 金属 ) 具 并 列 。 而谈 到建 筑 就 ( 工 不得不 以其文 化脉络 为背 景 。 中 国古代 文化是 多元 复合 的 , 的 主体华 夏文化 它 是二元耦合 的。所谓 二元 , 就方 位来说是北方 与南 方 , 流域来说 是黄 河 与 长 江 , 象 征性 的灵 物 来说 就 就 是龙 与凤 , 就学术 的主流来 说是 儒家 与道 家 。春秋 战 国时期 的华夏 文化 , 方 以晋 ( 、 、 ) 表率 , 北 韩 赵 魏 为 南

中国古代楚国建筑的“天人合一”建筑观

中国古代楚国建筑的“天人合一”建筑观漫漫中华五千年的文明,造就了在世界的东方独树一帜的中国建筑。

然而,作为华夏文明组成部分之一的楚文化却是一支漂亮多彩而又独具风格的南国文化。

它发源于长江中下游和江汉平原,为楚族楚国楚地人民所制造,在缔造和进展统一的中华民族文化的过程中,曾起过不可估量的作用。

英国闻名史前学者戈登·柴尔德(V.Gordon childe,1892—1957)认为都市的显现是人类步入文明的里程碑。

关于人类文化的研究,莫不以都市(礼仪性)建筑的显现作为文明时代的具体标志而与文字、(金属)工具并列。

而谈到建筑就不得不以其文化脉络为背景。

中国古代文化是多元复合的,它的主体华夏文化是二元耦合的。

所谓二元,就方位来讲是北方与南方,就流域来讲是黄河与长江,就象征性的灵物来讲是龙与凤,就学术的主流来讲是儒家与道家。

春秋战国时期的华夏文化,北方以晋(韩、赵、魏)为表率,南方则由楚独领风骚。

楚国哲学的中心咨询题是天人关系,楚人的哲学世界观是个体本位的天人合一。

楚人认为:人的存在,差不多上一个一个的个体,那个个体,确实是他的自。

人的个体,是自然存在,而有超自然的愿望。

人的自然存在,不管在空间上、时刻上,都专门有限。

人有超自然的愿望,要求在空间上、时刻上,进入无限。

人的血肉之躯,不可能进入无限。

人的精神状态,则可能进入无限,确实是自觉个体与宇宙合一,也确实是自觉天人合一。

宇宙无限,若个体自觉与宇宙合一,也就自觉同其无限。

个体的精神状态,只能与血肉之躯同存,仍是有限的。

但只要一息尚存,便能自觉天人合一,进入无限。

一旦自觉那个合一,则这种天人合一之感,不仅比平常客观实在之感,更为实在,而且更为深刻,因为更为自觉。

这种天人合一的精神状态,能够使人从一切局限(包括时空局限)解放出来,把个体全部能量开释出来。

《庄子》中的至人、神人、圣人、真人,都自觉天人合一,而进入无限。

因此,楚建筑文化的最大特点也是表达在它的天人合一建筑观上,它所展现的是自然与精神的统一,本文所探讨的天人合一建筑观,也正是基于这一差不多涵义作为动身点。

中国古代建筑“天人合一”的设计思想

中国古代建筑“大人合一”的设计思想虽然天人合一”四字成语出现较晚,但是在中国传统文化中“天人合一”的思想却由来已久。

在影响建筑发展的诸多因素中,天人合一的观念是根本性的。

天是一个历史范畴,起源丁远古人类对无法预测的苍茫太空的敬畏,夏商以后,“天”被认为是有意志、有人格的最高主宰。

对这种主宰的崇拜就构架起以天人关系为基础的宇宙观。

“天人合一”就是西周以后,人们强调天与人的关系紧密相联,不可分割的一种观点。

中国古代的先哲以朴素的系统观念观察整个宇宙,《庄子齐物论》云:“天地与我并存,万物与我为一”,是庄子“天人合一”的基本思想。

《乐记》提出“乐者天地之和,礼者天地之序。

”即认为整个宇宙天地处丁“流而不息,含同而化”的状态之中。

意思是宇宙之气永远处丁整齐、和谐、有序的运化之中,这与庄子所谓“通天下之气”是一个意思。

《周易大传?文言传》有云“夫天人者,与天地合其德,与日月合其明,与四时合其序,与鬼神合其吉凶,先天而天弗为,后天而而奉天时。

”这种承天命、顺天意的心理更是被统治者利用,他们将作为统治人民的合法基础。

《周易》乂有云“仰则观象丁天,俯则观法丁地”的原则。

这些思想一直影响着中国建筑的发展。

《老子章句》曰:“天道与人道间,天人相通,精气相贯”。

老子《道德经》乂曰:“人法地,地法天,天法道,道法自然。

”指明了人与自然的共同根源。

古代中国人讲究“天人合一”,就是说自然环境和人居环境可以互相交流,和谐共生。

这也反映在古代的建筑中。

比如北京城的建设就是按照天上的星相来建造的,紫禁城正对这紫薇星,建筑与环境得到融合和渗透。

中国古建筑的点也是体现在它的“天人合一”建筑观上,它所展现的是“自然与精神的统一”,本文所探讨的“天人合一”建筑观,也正是基丁这一基本涵义作为出发点。

“干阑文化”是古代中国南方建筑文化的主体,是南方干阑式建筑与源丁北方穴居的高台式建筑融合时期具有历史转折意义的代表。

它是以木结构为主的建筑体系,向来注重与自然的高度协同,尊重自然,体现“天人合一”的境界。

中国古代建筑的美学特点

中国古代建筑的美学特点一、天人合一的思想二、严谨而谦逊的设计理念中国古代建筑注重层次分明、结构谋划严谨、美感均衡,但同时又力求谦逊和坦诚。

中国古代建筑几乎没有过多的外表装饰,往往都是朴实无华的设计。

建筑师们尽量隐藏宏伟和壮丽的结构,使建筑在整体上更显得谦和、含蓄。

在建筑材料的选择上,古代建筑更多地使用了自然材料,如木材、石材、砖瓦等,以体现建筑与自然的融合。

三、追求谐美的比例和尺度中国古代建筑强调尺度和比例的谐美。

中国古代建筑的布局和构造往往遵循一定的比例和尺度关系,力求各个部分的比例和谐、协调。

古代建筑的整体布局通常以中轴线为核心,左右呈对称布局,各个部分的尺度和比例都倾向于和谐契合,给人一种整体感和稳定感。

在建筑的细节处理上,也注重线条和比例的协调,使建筑呈现出优美的形态。

四、精细的装饰工艺中国古代建筑注重精细而繁复的装饰工艺。

古代建筑在外观、内部空间和细节处理上都会采用各种装饰元素来丰富建筑的美感。

这些装饰元素包括雕刻、彩绘、灯饰、瓦当、扛把等等。

雕刻和彩绘是古代建筑中最常见和重要的装饰手法,能够增强建筑的立体感和观赏性。

同时,在建筑的设计和布局上也注重装饰元素与整体结构的和谐配合。

五、体现社会文化与思想中国古代建筑不仅仅是一种物理的结构,也承载着丰富的社会文化与思想内涵。

古代建筑往往反映了当时的社会制度、宗教信仰和价值观念。

例如,皇宫建筑和宗教寺庙往往体现了中国封建帝王的权威和神圣,宅院建筑反映了中国传统家庭的尊严和约束。

同时,建筑中的壁画、雕像和文案等也展示了人们对美、哲学和文学等方面思想的表达。

六、自然光线的利用中国古代建筑注重自然光线的利用。

建筑的布局、窗户和门的位置都精心设计,力求让自然光线尽可能进入室内。

古代建筑中常常会有天井、亭台、露台等空间,以增加自然光线的投射和变化。

这样的设计不仅能够节省能源,还能够给人一种舒适和开放的感觉。

以上是中国古代建筑美学特点的一些重要方面。

中国古代建筑的美学特点体现了中国古代人文与自然、人与社会的和谐关系,具有丰富的内涵和时代特色,对现代建筑设计仍有一定的借鉴和启示作用。

故宫建筑设计思想

故宫建筑设计思想:“天人合一”就是西周以后,人们强调天与人的关系紧密相联,不可分割的一种观点。

老子《道德经》又曰:“人法地,地法天,天法道,道法自然。

”指明了人与自然的共同根源。

古代中国人讲究“天人合一”,就是说自然环境和人居环境可以互相交流,和谐共生。

这也反映在古代的建筑中。

比如北京城的建设就是按照天上的星相来建造的,紫禁城正对这紫薇星,建筑与环境得到融合和渗透。

中国古建筑的点也是体现在它的“天人合一”建筑观上,它所展现的是“自然与精神的统一”,本文所探讨的“天人合一”建筑观,也正是基于这一基本涵义作为出发点。

中国古建筑在建筑类型上丰富多彩,主要包括:宫殿、宗庙、公府、馆榭、地下宫室、离宫、坛、祠、警鼓台、舞台、观景楼阁等。

它们的种类和使用功能虽不相同,但始终流露着“天人合一”的思想。

礼制思想对中国古代建筑的影响在建筑思想上,中国古建筑体现了明确的礼制思想,注重等级体现:形制、色彩、规模、结构、部件等都有严格规定,在一定程度上完善了建筑形态,但是也同时限制了建筑的发展。

同时,天人合一思想同样体现在中国古建筑的发展过程中,促进了建筑与自然的互相协调与融合。

注重建筑,城市选址;建造时因地制宜,依山就势,园林体现尤其明显,强调风水。

古代建筑,雕梁画栋,墙壁亦往往作图画。

战国时期画事颇盛;汉时宫室,亦多有画人物故事,善恶毕背,以昭鉴戒;后世所画则多山水中国古代建筑百科名片中国古代建筑中国建筑,具有悠久的历史传统和光辉的成就。

我国古代的建筑艺术也是美术鉴赏的重要对象。

而要鉴赏建筑艺术,除了需要理解建筑艺术的主要特征外,还要了解中国古代建筑艺术的一些重要特点,然后再通过比较典型的实例,进行具体的分析研究。

中国古代建筑艺术的特点是多方面的。

从美术鉴赏的角度来说,以下一些特点是应当了解的。

目录概述丰富多彩的艺术形象自然条件与中国古代建筑中国古代建筑发展的几个历史阶段儒家思想对中国古代建筑的影响多民族国家与丰富多彩的建筑风格建筑技术与建筑艺术的中外交流中国古代建筑的特点概述丰富多彩的艺术形象自然条件与中国古代建筑中国古代建筑发展的几个历史阶段儒家思想对中国古代建筑的影响多民族国家与丰富多彩的建筑风格建筑技术与建筑艺术的中外交流中国古代建筑的特点•建筑结构•中国建筑与外国建筑的不同展开概述从陕西半坡遗址发掘的方形或圆形浅穴式房屋发展到现在,已有六、七千年的历史。

中国古代建筑观念

中国古代建筑观念中国古代建筑观念主要有以下几种:1.天人合一的观念:古代中国人认为,建筑不仅仅是技术科学,而且是一种艺术。

他们强调建筑应与自然和谐统一,与周围环境相协调,追求自然与建筑的完美结合。

2.居中思想:中国古代建筑具有以中为贵的理念,认为任何事物都应该是不偏不倚的。

在建筑上,这种居中的思想体现为建筑群、建筑物以及都城的选址和设计上,都强调处于中心位置。

例如,在都城的选址上,有“择天下之中以立国,择国之中以立宫”的说法。

3.等级观念:中国古代建筑也体现了伦理等级制度,这种观念在都城设计上尤为明显。

例如,汉长安城和唐长安城的都城中轴线,以及自南向北依次排列的三大殿,太极殿、两仪殿、甘泉殿等,都体现了这种等级观念。

4.家族思想:中国古代建筑也反映了家族思想,尤其是以族长为中心的家族观念。

这种观念在农村的乡土建筑中表现尤为明显,如四合院等。

5.风水观念:古代中国人民也深受风水观念的影响,他们认为风水的好坏可以影响家族的兴衰。

因此,在选择居住环境时,他们往往要考虑风水因素,如背山面水、藏风聚气等。

6.宗教思想:中国古代建筑也受到宗教思想的影响,如佛教的寺庙、道教的道观等。

这些建筑不仅具有特殊的宗教意义,也反映了古代中国人民对于神灵的敬畏和信仰。

7.防御意识:中国古代建筑也有一定的防御意识,如城墙、堡垒等。

这些建筑不仅可以保护城市和居民的安全,也反映了古代中国人民对于战争和防御的重视。

以上是中国古代建筑的主要观念。

当然,不同的历史时期、不同的地域和民族,会有不同的建筑观念和风格。

但总的来说,这些观念是贯穿于中国古代建筑发展历程中的重要因素。

中国古代有什么设计理念

中国古代有什么设计理念

中国古代的设计理念。

中国古代的设计理念源远流长,深受传统文化和哲学思想的影响。

古代中国人注重物与人的和谐,追求自然与人类生活的完美融合,这种理念贯穿于古代建筑、家具、服饰等各个方面。

在古代建筑方面,中国人注重“天人合一”的理念,认为建筑应该与自然环境相融合,尊重自然的规律。

中国古代建筑的设计风格以“山水画”为灵感,注重建筑与自然景观的和谐统一,追求“天人合一”的理念。

建筑的设计不仅注重外观的美感,更注重内部空间的布局和功能的合理性,追求“方圆之道”,即以方正的外形和圆润的内部设计展现出中国人对宇宙和谐的理解。

在家具设计方面,中国古代家具注重“雅俗共赏”的理念,既注重实用性,又注重美感和文化内涵。

家具的设计风格以简洁、典雅为主,注重线条的流畅和材料的自然质感,体现出中国人对简约、自然的生活态度。

在服饰设计方面,中国古代服饰注重“礼仪之邦”的理念,服饰的设计风格以端庄、典雅为主,注重色彩的搭配和纹样的设计,体现出中国人对礼仪和传统的尊重。

总的来说,中国古代的设计理念强调与自然的和谐、尊重传统和文化的传承,注重实用性和美感的统一。

这种理念不仅影响了古代的建筑、家具、服饰等设计,也对当代的设计产生了深远的影响。

在当今社会,我们仍然可以从中国古代的设计理念中汲取灵感,注重与自然的和谐、尊重传统和文化的传承,创造出更加美好、和谐的设计作品。

中国古代设计思想概要总结

中国古代设计思想概要总结中国古代设计思想概要总结可以分为以下几个方面来描述:一、融合天人合一的哲学思想中国古代设计思想深受儒家、道家和佛教的影响,其中最重要的是天人合一的哲学思想。

这一思想认为人与自然是相互关联的,设计应当尊重自然、与自然和谐共处。

在中国传统设计中,人们注重营造自然环境的氛围,追求与自然的融合。

设计师不仅注重外观的美感,更注重内在的灵气和能量。

二、注重整体性和平衡中国古代设计思想强调整体性和平衡。

在中国传统园林设计中,设计师善于利用空间、构思景观,力求形成整体的艺术效果。

设计师注重布局的合理性,追求空间的和谐与平衡。

这种设计思想还体现在建筑、家具、服装等方面,注重整体的协调与平衡,追求整体的美感。

三、重视意境和象征意义中国古代设计思想注重意境和象征意义。

设计师追求在作品中体现出主题和情感内涵,通过形式和符号的运用,表达思想和意义。

例如,在文人画中,画家通过构图、色彩和笔墨的运用,表达自己的思想和情感。

在中国传统建筑设计中,设计师注重建筑与周围环境的融合,寓意深邃、意境悠长。

四、追求精神与物质的统一中国古代设计思想追求精神和物质的统一。

中国古代设计师认为,一个作品不仅要具有艺术性,还应有实用价值。

他们注重在艺术作品中融入实用功能,追求实用美和精神美的统一。

这一思想在家具、陶瓷、文房四宝等方面都有体现。

传统家具设计中,设计师注重家具的实用功能、材料的选择以及形式的美感,追求家具的实用性与艺术性的统一。

五、追求时代精神的表达中国古代设计思想注重时代精神的表达。

设计师在创作中注重反映当时社会的风貌和思潮,追求与时代的契合。

这种设计思想在建筑、绘画、服装等方面都有体现。

中国古代建筑设计中,建筑风格经历了多次转变,反映了不同历史时期的审美追求。

绘画和服装设计中,也经历了不同的流派和时尚潮流,反映了不同时期的审美观念。

通过以上几个方面的概括,可以看出中国古代设计思想在融合天人合一的哲学思想、注重整体性和平衡、重视意境和象征意义、追求精神与物质的统一以及追求时代精神的表达等方面都体现了中国古代设计思想的独特之处。

中国古代楚国建筑的天人合建筑观

中国古代楚国建筑的天人合建筑观楚国是古代中国历史上重要的一个国家,其建筑文化也有着独特的特色,其中最具代表性的就是天人合建筑观。

天人合建筑观是楚国古代建筑的重要原则,它融合了人与天之间的关系,反映了古代楚国建筑的哲学思想和文化特点。

一、天人合一的哲学思想天人合建筑观是古代楚国建筑的哲学思想,这一观念是从古代的道教和儒家思想中衍生而来的。

道家思想认为人应该与自然和谐相处,以达到内心与自然的和谐状态。

儒家思想则强调人与天地的关系,认为建筑的构造必须符合天地人之间的关系,才能够达到完美的状态。

天人合建筑观则将这两种思想相结合,认为建筑应该符合天地人之间的关系,达到与自然和谐相处的状态。

二、天人合建筑观的构成要素天人合建筑观包括三个主要的构成要素:地基、结构和屋顶。

其中,地基是建筑物的基础,代表着人与地之间的关系;结构是建筑物的骨架,代表着人与自然之间的关系;屋顶则代表着人与天之间的关系。

地基是建筑物的基础,它所代表的是人与大地之间的关系。

地基必须建立在稳固的地基之上,以确保建筑物的稳定性。

在古代楚国建筑中,地基常常使用青石砖、花岗岩等坚硬的材料建造,以便增加建筑物的承重能力,并确保地基的耐久性和稳固性。

结构是建筑物的骨架,它所代表的是人与自然之间的关系。

古代楚国建筑中,结构常常采用木质结构或者砖石结构,这些材料具有较好的柔性和承重能力,可以有效地适应各种天气和自然环境的变化。

屋顶则代表着人与天之间的关系。

在古代楚国建筑中,屋顶常常采用拱形或者圆顶的结构,以保证建筑物的稳定性。

屋顶常常使用青瓦或者琉璃瓦等材料铺设,除了具有良好的防水性能之外,还具有美丽的装饰效果。

三、天人合建筑观的文化特点天人合建筑观体现了古代楚国文化的特点,其中最为重要的是和谐。

和谐是楚国文化的核心理念之一,也是楚国建筑的基本特点之一。

天人合建筑观将人与自然、人与天地之间的关系融合在一起,体现了楚国人民对于和谐共生的追求。

在古代楚国的建筑中,经常出现龙、凤、狮子、麒麟等神兽图案,这些图案既可以用来装饰建筑物,也可以用来保护建筑物,反映了古代楚国人民对于神灵和自然力量的崇拜与敬畏。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

中国古代建筑“天人合一”的设计思想

虽然天人合一”四字成语出现较晚,但是在中国传统文化中“天人合一”的思想却由来已久。

在影响建筑发展的诸多因素中,天人合一的观念是根本性的。

天是一个历史范畴,起源于远古人类对无法预测的苍茫太空的敬畏,夏商以后,“天”被认为是有意志、有人格的最高主宰。

对这种主宰的崇拜就构架起以天人关系为基础的宇宙观。

“天人合一”就是西周以后,人们强调天与人的关系紧密相联,不可分割的一种观点。

中国古代的先哲以朴素的系统观念观察整个宇宙, 《庄子齐物论》云:“天地与我并存,万物与我为一”,是庄子“天人合一”的基本思想。

《乐记》提出“乐者天地之和,礼者天地之序。

”即认为整个宇宙天地处于“流而不息,含同而化”的状态之中。

意思是宇宙之气永远处于整齐、和谐、有序的运化之中,这与庄子所谓“通天下之气”是一个意思。

《周易大传?文言传》有云“夫天人者,与天地合其德,与日月合其明,与四时合其序,与鬼神合其吉凶,先天而天弗为,后天而而奉天时。

”这种承天命、顺天意的心理更是被统治者利用,他们将作为统治人民的合法基础。

《周易》又有云“仰则观象于天,俯则观法于地”的原则。

这些思想一直影响着中国建筑的发展。

《老子章句》曰:“天道与人道间,天人相通,精气相贯”。

老子《道德经》又曰:“人法地,地法天,天法道,道法自然。

”指明了人与自然的共同根源。

古代中国人讲究“天人合一”,就是说自然环境和人居环境可以互相交流,和谐共生。

这也反映在古代的建筑中。

比如北京城的建设就是按照天上的星相来建造的,紫禁城正对这紫薇星,建筑与环境得到融合和渗透。

中国古建筑的点也是体现在它的“天人合一”建筑观上,它所展现的是“自然与精神的统一”,本文所探讨的“天人合一”建筑观,也正是基于这一基本涵义作为出发点。

“干阑文化”是古代中国南方建筑文化的主体,是南方干阑式建筑与源于北方穴居的高台式建筑融合时期具有历史转折意义的代表。

它是以木结构为主的建筑体系,向来注重与自然的高度协同,尊重自然,体现“天人合一”的境界。

在艺术性格上特别重视对中和、平易、含蓄而深沉的美的追求。

在选材上,木材给人以含蓄、深沉的天然之美,它集轻巧、坚韧、易于加工为一身,恰恰与古代中国人相切合,因此成为中国古建筑的首选材料。

加之,建筑始终是为人服务的,古代中国地在物博资源丰富,因此,选择木材也有其必然性。

中国古建筑在建筑类型上丰富多彩,主要包括:宫殿、宗庙、公府、馆榭、地下宫室、离宫、坛、祠、警鼓台、舞台、观景楼阁等。

它们的种类和使用功能虽不相同,但始终流露着“天人合一”的思想。

这基于与自然高度协同的文化精神——热爱自然、尊重自然,建筑镶嵌在自然中,仿佛是自然的一个有机组成部分。

中国古建筑注重与自然高度协同的观念,表现在城市、村镇、宫殿、陵墓的选址和布局命名上,都力图体现天人合一的追求。

城市的建设:

伍子胥设计建造吴都阖闾城,在《吴越春秋》中记载:“子胥乃使相土尝水,象天法地,造筑大城,周回四十七里。

陆八门,以象天八门;水八门,以法地八聪。

筑小城,周十里。

陵门三。

不开东面者,欲以绝越明也。

立阊门者,以象天门通阊阖风也。

立蛇门者,以象地户也。

”隋大兴城建造时,宇文恺不仅有斟酌地势,将太极宫置于乾位,且又以承天、朱雀等命名。

汉之长安城,“---------城南为南斗形,北为北斗形,至今人呼汉京城为斗城,是也”;

明清北京城的建设就是按照天上的星相来建造的,紫禁城正对这紫薇星,建筑与环境得到融合和渗透。

村落的建设:

村是聚落的一种形态,古人注重追求人和自然关系的和谐。

安徽歙县棠樾村为一个典型的例子。

棠樾选址,符合风水所谓“枕山、环水、面屏”的原则。

它以富亭山为屏,面临沃野,源自黄山的丰乐河由西而东穿流而过,周围树木茂盛。

棠樾族谱有诗云:“遥想棠阴清昼永“(《玉篇》“楚谓两树交阴之下曰樾”这正是这个村落名字的由来,又“此处山川之胜,原田之宽,足以立子孙百世之业”。

这正是陶渊明所描写的世外桃源。

棠樾人把自己置身于大自然当中,仿佛自己就是当中的一分子。

这种利用自然,尊重自然注重风水的做法,正是古人天人合一建筑观的体现。

宫殿的建设:

在宫殿的当中,最为有名的便是故宫,故宫又称为紫禁城,紫禁城的“紫”是指紫微星垣。

我国古代天文学家将天上的星宿分为三垣、二十八宿和其他星座。

三垣指太微垣、紫微垣和天市垣。

紫微垣是中垣,又称紫微宫、紫宫。

它在北斗星的东北方。

“太平天子当中坐,清慎官员四海分”,古人认为那是天帝居住的地方。

封建帝王以天帝之子自居,他办理朝政与日常居住的地方也就成了天下的中心。

又因皇宫是等级森严的封建社会中最高级别的“禁区”,便有紫禁城的“禁”字来强调皇宫的无比尊严。

太微垣南有三颗星被人视为三座门,即端门、左掖门、右掖门;与此相应,紫禁城前面设立端门、午门,东西两侧设立左、右掖门。

午门和太和门之间,有金水河蜿蜒穿过,象征着天宫中的银河。

皇帝及皇后居住的乾清宫与坤宁宫,“乾”、“坤”二字就意味着天地的意思。

其东西两侧的日精门与月华门,则象征着日月争辉。

东西六宫及其他诸宫殿也都分别象征着天上的十二星辰和各个星座。

紫禁城的建设,把古代建筑天人合一的思想表现得淋漓尽致。

陵墓的建设:

古代帝王陵墓中有采用天宫、天象、星宿图的情况,意在“天人合一”、“魂归北斗”的效果。

已发掘的河南洛阳与南阳的汉墓中都画有天象图,它们都显示

着窥天通天、与天同构的目标。

明孝陵是明代开国皇帝朱元璋和皇后马氏的合葬陵墓。

1999年3月,考古人员发布一个惊世的发现:明孝陵布局呈“北斗星”图。

“勺头”为绕梅花山而环行的导引神道部分,“勺柄”为正北方向直线排列的陵寝建筑部分,“勺头”、“勺柄”上的“七星”依次为四方城、神道望柱、棂星门、金水桥、文武坊门、享殿、宝城。

中国古建筑始终是“天人合一”与“礼法、宗法制度”的联合体现。

“天人合一”追求自然,“礼法、宗法制度”注重等级制和规矩,看似矛盾,但反映在建筑上,两者并没有截然分开。

如“宫殿”、“陵墓”等建筑形制是礼制建筑,但它们在布局上追求的还是“天人合一”的理念,二者并不矛盾。

总的说来,“天人合一”建筑观是中国古代建筑的中心思想,是古人的伦理观、审美观、价值观和自然观的深刻体现。