课外文言文词语解释

2015课外文言文--词语解释

【词语解释方法】

一.联(联系课内,知识迁移)

• 1.贤家君在太丘,远近称之。2008广东省

先帝称之曰能

• 2.奏欲置酒延众侍从。2009广东省

余人各复延至其家

• 3.饭粒脱落盘席间,辄拾以啖之。2009湛江

造饮辄尽 浅尝辄止

• 4.孔子顾谓弟子曰。2009佛山

顾野有麦场,场主积薪其中

【词语解释方法】

二.组(链字组词,结合现在) 1.贤家君在太丘,远近称之。2008广东省

称赞

2.不知卿家君法孤,孤法卿父。2008广东省

效法

3.适巨绅家将嫁女 。2010广东省

适逢

4.则恶其鳋也。

厌恶

【词语解释方法】

三.转(转换表述,转换词性) 1.即书诗四句

写

2.且焉置土石

放

3.以光先帝遗德

发扬光大

4.在宋城上而待楚寇矣

课外文言文阅读方法指导 ----词语解释

考纲要求(文言文):

1.

理解并翻译简易文言文中的句子。(理解)

【课外文言文考什么】 1.解释加点词语在句子中的意思。(2分) (1)奏欲置酒延众侍从 延: ____ (2)臣再三速良祐,迄不肯来 速: ___

1.解释加点词语在句中的意思。(2分) (1)适巨绅家将嫁女 适:_____ (2)又出示谕阖城户口各归第宅 谕:_____

入侵

【词语解释方法】

四.猜(联系上下,大胆猜测)

1.臣再三速良祐,迄不肯来 。 速度、快速、催促 正确答案:邀请

2.又出示谕阖城户口各归第宅。 说明、口谕、手谕 正确答案:告知、命令

【实战演练】

范仲淹有志于天下 范仲淹二岁而孤,家贫无依。少有大志,每以天下为己任, 发愤苦读,或夜昏怠①,辄以水沃②面;食不给,啖③粥而读。 既仕每慷慨论天下事奋不顾身。乃至被谗受贬,由参 “士当先天下之忧而忧,后天下之乐而乐也。” [注]①昏怠:昏沉困倦②沃:浇,这里当“洗”讲。③啖:吃。 1.解释下句中加点的词。 (1)少有大志( ) (2)或夜昏怠( (3)辄以水沃面( ) (4)即仕( 2.翻译全文

课外文言文

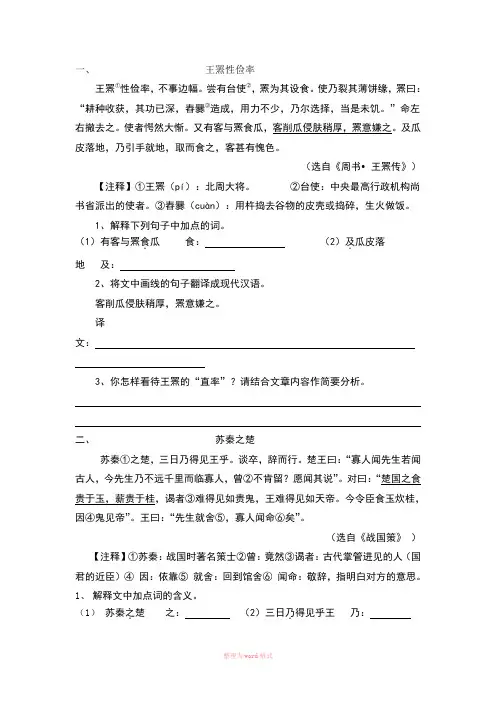

一、王罴性俭率王罴①性俭率,不事边幅。

尝有台使②,罴为其设食。

使乃裂其薄饼缘,罴曰:“耕种收获,其功已深,舂爨③造成,用力不少,乃尔选择,当是未饥。

”命左右撤去之。

使者愕然大惭。

又有客与罴食瓜,客削瓜侵肤稍厚,罴意嫌之。

及瓜皮落地,乃引手就地,取而食之,客甚有愧色。

(选自《周书•王罴传》)【注释】①王罴(pí):北周大将。

②台使:中央最高行政机构尚书省派出的使者。

③舂爨(cuàn):用杵捣去谷物的皮壳或捣碎,生火做饭。

1、解释下列句子中加点的词。

(1)有客与罴食.瓜食:(2)及.瓜皮落地及:2、将文中画线的句子翻译成现代汉语。

客削瓜侵肤稍厚,罴意嫌之。

译文:3、你怎样看待王罴的“直率”?请结合文章内容作简要分析。

二、苏秦之楚苏秦①之楚,三日乃得见王乎。

谈卒,辞而行。

楚王曰:“寡人闻先生若闻古人,今先生乃不远千里而临寡人,曾②不肯留?愿闻其说”。

对曰:“楚国之食贵于玉,薪贵于桂,谒者③难得见如贵鬼,王难得见如天帝。

今令臣食玉炊桂,因④鬼见帝”。

王曰:“先生就舍⑤,寡人闻命⑥矣”。

(选自《战国策》)【注释】①苏秦:战国时著名策士②曾:竟然③谒者:古代掌管进见的人(国君的近臣)④因:依靠⑤就舍:回到馆舍⑥闻命:敬辞,指明白对方的意思。

1、解释文中加点词的含义。

(1)苏秦之.楚之:(2)三日乃.得见乎王乃:2、将文中画线的句子翻译成现代汉语。

楚国之食贵于玉,薪贵于桂。

3、苏秦怎样令楚王由拒绝召见到奉为上宾的?表现楚王是怎样的人?请作简要分析?三、曾子衣敝衣以耕,鲁君使人往贻邑①焉,曰:“请以此修衣②”曾子不受。

反,复往,又不受,使者曰:“先生非求于人,人则献之,奚为不受?”曾子曰:“臣闻之,受人者畏人,予人者骄人。

纵子有赐,不我骄也,我能勿畏乎?”终不受。

孔子闻之,曰:“参③之言,足以全其节也。

”【注释】①原指县,这里指封邑、封地。

②修衣:添置衣物。

③参:曾子之名。

1、解释下列加点的词语:(1)曾子衣敝.衣以耕(2)奚.为不受?2、请将文中画线句子翻译成现代汉语。

文言词语及其释义

文言词语及其释义

文言词语是中文古代的书面语言中使用的词汇,与现代汉语有明显的差异。

以下是一些常见的文言词语及其释义:

1. 夫:句首发语词,相当于“夫子”、“先生”。

2. 尔:你。

3. 曷:何,为什么。

4. 故:事故,变故。

5. 鲜美:鲜艳美丽。

6. 望其项背:看到别人的颈项和脊背,表示赶得上或比得上。

7. 辞:言辞,也就是文章或言谈。

8. 虽:即使。

9. 愚人:愚蠢的人。

10. 唯:只。

11. 相:一方对另一方的动作,帮助、辅助的意思。

12. 犹且:尚且。

13. 是以:因此。

以上只是一部分常见的文言词语,文言词语有很多,在不同的语境中有不同的含义和用法。

六年级小升初常用文言文字词解释

六年级小升初常用文言文字词解释

在研究文言文中,经常会遇到一些生僻或者不常用的词语,对于小学生来说比较困难。

下面是一些六年级小升初常用的文言文字词解释,希望能帮助学生更好的理解文言文:

- 寡人:指皇帝、王、君主等人,表示说话人的尊严和地位。

- 其余:剩下的,其他的。

- 嘉:好,美好。

- 坎坷:泛指人生路途中的曲折和艰辛。

- 羁旅:流浪,离乡背井。

- 叹息:叹气,表示惋惜、不满、悔恨、疲劳等。

- 此间:这里,现在。

- 兹:此,这。

- 芳草:指生长茂盛、气息芳香的草本植物,这里用于指美好的风景。

- 景色:风景、景色。

- 景致:雄伟壮观的景色。

- 鬼斧神工:形容自然景观十分壮观。

- 潺潺:形容水流声。

- 煌煌:明亮灿烂,气势壮观。

- 岁月静好:形容时光安逸恬淡。

- 瑰丽:美好绝伦。

- 藻鉴:指古代做出来的镜子,这里用于比喻文章或者艺术品等的鉴别。

- 文采:指文章中的风格和表现力,或者指才识和才华。

- 磐石:坚定不移的人或事物。

- 事半功倍:用最少的力气得到最大的成效。

希望以上解释能够对学生的文言文学习带来帮助。

切勿死记硬背,学习时应理解意思,灵活运用。

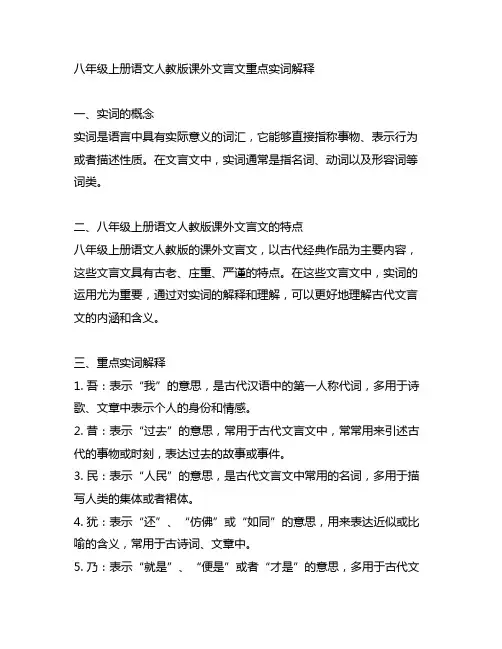

八年级上册语文人教版课外文言文重点实词解释

八年级上册语文人教版课外文言文重点实词解释一、实词的概念实词是语言中具有实际意义的词汇,它能够直接指称事物、表示行为或者描述性质。

在文言文中,实词通常是指名词、动词以及形容词等词类。

二、八年级上册语文人教版课外文言文的特点八年级上册语文人教版的课外文言文,以古代经典作品为主要内容,这些文言文具有古老、庄重、严谨的特点。

在这些文言文中,实词的运用尤为重要,通过对实词的解释和理解,可以更好地理解古代文言文的内涵和含义。

三、重点实词解释1. 吾:表示“我”的意思,是古代汉语中的第一人称代词,多用于诗歌、文章中表示个人的身份和情感。

2. 昔:表示“过去”的意思,常用于古代文言文中,常常用来引述古代的事物或时刻,表达过去的故事或事件。

3. 民:表示“人民”的意思,是古代文言文中常用的名词,多用于描写人类的集体或者裙体。

4. 犹:表示“还”、“仿佛”或“如同”的意思,用来表达近似或比喻的含义,常用于古诗词、文章中。

5. 乃:表示“就是”、“便是”或者“才是”的意思,多用于古代文言文中,用来表示事物的确定或者强调。

6. 或:表示“或者”、“或许”、“有时”等意思,是表示选择、疑问或者可能性的连词,在古代文言文中常常使用。

7. 惟:表示“只”、“唯一”或“而”的意思,常用于古代文章、诗歌中,表示唯一或者强调的语气。

8. 斯:表示“这”、“这个”或“此”的意思,常用于古代文言文中,表示特定的人或事物。

四、实词解释的重要性在阅读八年级上册语文人教版的课外文言文时,对重点实词进行解释和理解具有重要意义。

实词的正确解释可以帮助读者更好地理解古代文言文的意思和内涵。

实词的解释可以帮助读者熟悉和掌握古代汉语的词汇和语法特点,提高文言文阅读的能力和水平。

实词解释还可以帮助读者更好地领会古代文学作品的魅力,增进对文学的理解和欣赏。

五、总结八年级上册语文人教版课外文言文中的重点实词,是理解古代文言文意义和内涵的关键。

通过对实词的解释和理解,读者可以更好地领会古代文言文的意思和魅力,提高文言文阅读的能力和水平。

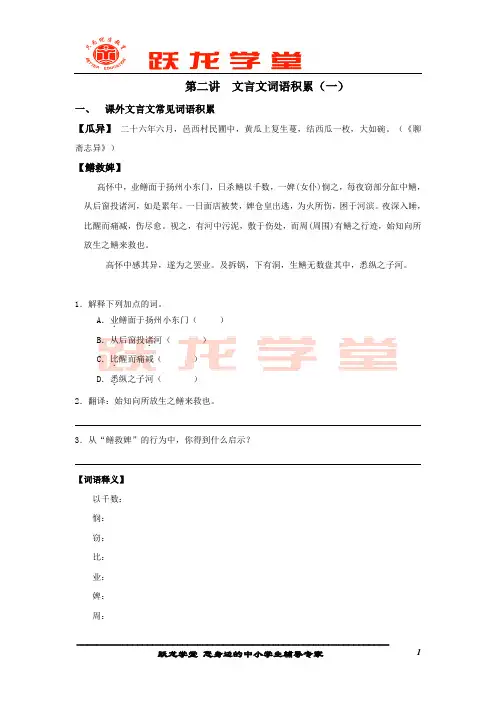

第二讲 文言文词语积累(一)

第二讲文言文词语积累(一)一、课外文言文常见词语积累【瓜异】二十六年六月,邑西村民圃中,黄瓜上复生蔓,结西瓜一枚,大如碗。

(《聊斋志异》)【鳝救婢】高怀中,业鳝面于扬州小东门,日杀鳝以千数,一婢(女仆)悯之,每夜窃部分缸中鳝,从后窗投诸河,如是累年。

一日面店被焚,婢仓皇出逃,为火所伤,困于河滨。

夜深入睡,比醒而痛减,伤尽愈。

视之,有河中污泥,敷于伤处,而周(周围)有鳝之行迹,始知向所放生之鳝来救也。

高怀中感其异,遂为之罢业。

及拆锅,下有洞,生鳝无数盘其中,悉纵之子河。

1.解释下列加点的词。

A.业.鳝面于扬州小东门()B.从后窗投诸.河()C.比.醒而痛减()D.悉.纵之子河()2.翻译:始知向所放生之鳝来救也。

3.从“鳝救婢”的行为中,你得到什么启示?【词语释义】以千数:悯:窃:比:业:婢:周:诸:河滨:向:罢业:是:累:累年:为:纵:始:困:扬州:之:悉:【句子翻译】(1)如是累年:(2)高怀中感其异:【启示】(1)(2)【鹦鹉灭火】有鹦鹉飞集他山,山中禽兽辄相贵重。

鹦鹉自念:虽乐不可久也,便去,后数日,山中大火。

鹦鹉遥见,便入水濡羽,飞而洒之。

天神言:“汝虽有志,意何足云也?”对曰:“虽知不能,然常侨居是山,禽兽善行,皆为兄弟,不忍见耳!”天神嘉感,即为灭火。

1、解释下列加点的词。

A、有鹦鹉飞集.他山()C、然何足.道也()D、然吾尝侨居.是山()2、翻译:天神嘉其义,即为之灭火。

译文:_________________________________________。

3、请结合自身实际谈谈你对“义”的理解。

___________________________________________________________【词语释义】集:念:濡:皆:去:何足云也:足:然:志:见:虽:是:善:尝:皆:对:即:他山:相:相爱:遥:足:辄:汝:嘉:为:【启示与借鉴】1、2、3、【寓意】《西游记》明吴承恩感盘古开辟,三皇治世,五帝定伦,世界之间,遂分为四大部洲:曰东胜神洲,曰西牛贺洲,曰南赡部洲,曰北俱芦洲。

课外文言文翻译

课外文言文翻译【篇一:课外文言文翻译】【篇二:课外文言文翻译】【原文】司马温公幼时,患记问不若人,群居讲习,众兄弟既成诵,游息矣;独下帷绝编,迨能倍诵乃止。

用力多者收功远,其所精诵,乃终身不忘也。

温公尝言:“书不可不成诵,或在马上,或中夜不寝时,咏其文,思其义,所得多矣。

”【词语解释】本文选自《三朝名臣言行录》司马温公:即司马光,北宋政治家、史学家,死后被封“温国公”,故称司马温公。

患:担心。

既:已经。

下帷:原指汉代董仲舒下帷讲学,三年不看窗外事。

这里借此指读书专心。

迨:等到。

乃:才。

尝:曾经。

或:无实意,可不译出。

咏:吟咏。

倍诵:“倍”通“背”,背诵。

【译文】司马光幼年时,担心自己记诵诗书以备应答的能力不如别人。

大家在一起学习讨论,别的兄弟已经会背诵了,去玩耍休息了;(司马光却)独自苦读,像董仲舒和孔子读书时那样专心和刻苦,一直到能够熟练地背诵为止,(由于)读书时下的力气多,收获就长远,他所精读和背诵过的书,就能终身不忘。

司马光曾经说:“读书不能不背诵,在骑马走路的时候,在半夜睡不着觉的时候,吟咏读过的文章,想想它的意思,收获就多了!”【阅读提示】本文记叙了司马光勤奋苦学的故事,尤其是“书不可不成诵”、“咏其文、思其义,所得多矣”等观点,确是学习的准则。

要学习司马光那样勤奋苦学的精神。

全文主旨句:书不可不成诵 (读书不能不背诵积累)文中“独下帷绝编”意思是只有司马光徇自苦读。

我们学过一个类似的成语也是形容读书勤奋,这个成语是“韦编三绝”复裈(音同“昆”)原文:译文:韩康伯几岁时,家境非常贫苦,到了隆冬,只穿上一件短袄,是他母亲殷夫人亲手做的,做时叫康伯拿着熨斗取暖。

母亲告诉康伯说:“暂时先穿上短袄,随着就给你做夹裤。

”康伯说:“这已经够了,不须要夹裤了。

” 母亲问他为什么,他回答说:“火在熨斗里面,熨斗柄也就热了,现在已经穿上短袄,下身也会暖和的,所以不需要再做夹裤呀。

”他母亲听了非常惊奇,知道他将来是国家的栋梁之材。

高考课外文言文常用词语大全

高考文言阅读常用词语归类整理一、与政事相关的常用词官员到某地任职,做一些相关的政事,实行一定的政策,会引起各方不同的褒贬评论。

于是官员与百姓、官员与官员、官员与国君(帝王)之间就会有许多“动作”发生。

1.诣:到,去。

2.劝:①鼓励,奖励;②受到鼓励、奖励。

3.课:考核、督促、征收。

4.风、化:教育感化。

5.按、案:巡视,巡行;考察,核实,查明。

6.游:①游玩,游览;②旅行,外出求学或求官;③交际,交往。

w7.趣、趋:①小步走,跑;又引申为赶快,迅速。

②通“促”,催促。

8.劾:举报,检举,揭发。

9.白:告诉,报告。

常用于官吏之间。

10.短:进谗言,说坏话。

11.害:嫉妒。

12.闻:①听说,听见;②使知道,报告给……知道。

对于义项②要特别注意。

其中省略的人往往是最高统治者——国君,强化了这一点,阅读时就不至于认为下文中国君和主人公发生的事件显得突兀。

怎么国君知道了并参加进来了呢?其实就是“闻”字在起作用。

如“没死以闻”,“齐桓晋文之事可得闻乎”。

13.折:指斥,指责,驳斥。

14.让:①责备,责怪;②谦让,辞让。

15.党:偏袒,伙同,包庇。

16.矫:假托,假传。

17.质:作人质;抵押。

18.次:①临时驻扎(用于军队);②住宿,停留(用于个人)。

19.输:缴纳(贡品或赋税)——由“输送、运输”引申。

20.当:判刑,判罪。

后多带表示惩罚意义的词语。

21.坐:①因……犯罪或错误,触犯;②牵连,定罪。

22.多:赞扬,欣赏。

“高、贵”等字,若带宾语,就是意动,也意译为此。

23.少:批评,轻视,看不起。

这是一些常见的单音动词。

我们基本可以按照官员行为、他官(官场)反应、社会评价三个层面来掌握。

二、官职人物常用词语1、表官职的(1)宰相:总揽政务的大官。

宰,主持,相,辅佐。

(2)御史大夫:其权力仅次丞相。

(3)六部:吏、户、礼、兵、刑、工。

(4)三司:太尉,司徒司空。

(5)中书省:中央行政机要机关。

(6)尚书:六部最高行政长官。

课外文言文加词语翻译

原文:白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

翻译:白日的光辉依傍着山峦渐渐沉没,黄河之水奔腾不息,最终汇入大海。

想要看尽千里风光,就再往楼上登高一层。

注解:白日:指太阳。

依山尽:太阳的光辉依傍着山峦逐渐消失。

黄河:中国第二长河,流经多个省份,最终注入渤海。

入海流:黄河的水流最终汇入大海。

欲穷千里目:想要看尽千里的风景。

更上一层楼:再往楼上登高一层。

原文:登鹳雀楼,观苍茫大地。

心旷神怡,忘却尘世烦恼。

翻译:登上鹳雀楼,眺望辽阔无垠的大地。

心情舒畅,神清气爽,忘却尘世的烦恼。

注解:鹳雀楼:古代一座著名的楼台,位于今天的山西省永济市。

观苍茫大地:眺望辽阔无垠的大地。

心旷神怡:心情舒畅,精神愉悦。

忘却尘世烦恼:忘却人世间的烦恼。

原文:登高望远,心怀壮志。

世间万物,皆有所成。

翻译:登高远望,心怀壮志。

世间万物,都有其成就。

注解:登高望远:登高远望,比喻远大志向。

心怀壮志:心中怀有伟大的志向。

世间万物:世界上的一切事物。

皆有所成:都有其成就,都有其存在的价值。

原文:人生如梦,世事无常。

唯有登高,方知天地之广。

翻译:人生如同一场梦,世事变化无常。

只有登上高处,才能知晓天地的广阔。

注解:人生如梦:人生短暂,如同一场梦境。

世事无常:世事变化无常,不可预测。

唯有登高:只有登上高处。

方知天地之广:才能知晓天地的广阔。

原文:登鹳雀楼,心怀天下。

望断南飞雁,思归故里情。

翻译:登上鹳雀楼,心怀天下大事。

远望南飞的大雁,思念故乡的情感油然而生。

注解:心怀天下:心中关怀天下大事,有抱负。

望断南飞雁:远望南飞的大雁直至看不见,比喻思念之深。

思归故里情:思念故乡的情感。

原文:人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。

翻译:人生得意之时要尽情欢乐,不要让金樽空对着月亮。

注解:人生得意须尽欢:人生得意之时要尽情享受。

莫使金樽空对月:不要让空着的酒杯对着月亮,意指不要虚度光阴。

《曹刿论战》字词解释

《曹刿论战》字词解释

【师】

军队。

【我】

《左传》是根据鲁史写的,所以称鲁国为“我”。

【将】

打算,准备。

【请见】

请求拜见。

【肉食者】

吃肉的人。

指居高位、得厚禄的人。

【间】

参与。

【鄙】

鄙陋。

这里指目光短浅。

【安】

有“养”的意思。

【专】

独自专有。

【牺牲】

指猪、牛、羊等祭祀用的祭品【孚】

为人所信服。

【福】

动词,赐福,保佑。

【狱】

案件。

【情】

实情。

【可以】

可以凭借

【鼓】

击鼓进军。

鼓,动词,就是击鼓。

古代作战,击鼓命令进军。

【败绩】

大败。

【辙】

车轮滚过地面留下的痕迹。

【轼】

古代车子前边的横木,供乘车人扶手用。

【既克】

已经战胜。

既,副词。

【再】

第二次。

【盈】

充满。

这里指士气正旺盛。

【靡】

倒下。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

题重在考查一词多义.与现代汉语相比,文言文中 的单音节词多,一个词能有好几个意思,我们称之 为"一词多义". 这一题旨在通过对"食"的词义理 解考查实词"一词多义"现象.答题时不止要了解它 在现代汉语中的意义,还要熟悉它在文言文中的多 种意义,要结合具体的语境辨析它在句子中的意思. 如题目中的"食"它在每个句子中的意义各不相 同:A句中的"食"作"粮食,吃的东西"讲,B句中的" 食"作"伺养,喂养"讲,C句中的"食"作"饭菜,酒席" 讲,D句中的"食"作"吃"讲. 参考答案:D

如‚戴朱缨宝饰之帽,腰白玉之环‛(《送东阳 马生序》节选)中,因‚腰‛与‚戴‛对应,我 们就可判断‚腰‛在此处应为动词,解释为 ‚腰佩‛。

技巧五:字形推断法。汉字属于表

意文字,且百分之八十以上是形声字。形声字

是由表意偏旁和表声偏旁构成的。了解表意偏

旁的表意功能,通过分析字形,就可掌握词义。

如‚绝‛,从丝从刀,表示用刀割断丝缕的意

其如土石何?

其真不知马也!

“而”的用法

一、表并列:“和”、“又”、或不译 学而时习之 二、表承接:可不译 三、表修饰:不译 四、表递进:并且、而且 五、表转折:但是、然而 六、表因果:因而 水落而石出

河曲智叟笑而止之曰

饮少辄醉,而年又最高

可远观而不可亵玩焉

四时之景不同,而乐亦无穷也

1、‚而‛ 的意义和用法与‚永州之野产 异蛇,黑质而白章‛中的‚而‛相同的一 项是( ) A. 任重而道远 B. 濯清涟而不妖 C. 吾恂恂而起 D. 乃斫大树白而书之曰 2、‚而‛的意义和用法与‚摘而藏之‛ 中的‚而‛相同的一项是( )(2 分) A.予独爱莲之出淤泥而不染 B.溪深而鱼 肥 C.乃记之而去 D.呼尔而与之

思,引申为‚断、断绝、消失‛等,如 ‚沿溯

绝”(《三峡》)中“绝”为“断”的

意思;“哀转久绝”(《三峡》)中的 “绝”是“消失”的意思;“绝”也

有“极点”或“极”的意思,如“绝

山献多生怪柏”(《三峡》)中的“绝”

就是“极点”或“极”的意思。

阅读下边的文言短文,然后答题. 北人生而不识菱者,仕于南方,席上食 菱,并壳入口.或曰:“食菱须去壳.”其人自 护 所短,曰:“我非不知,并壳者,欲以去热 也.”问者曰:“北土亦有此物否 ?”答 曰:“前山 后山,何地不有 。” 夫菱生于水 而曰土产,此坐强不知以为知也. [注释]菱:俗称菱角,水生植物,果实可以 吃. 坐:因为. 题目:下列与"席上食菱"中的"食"意思相同的 一项是( ) A, 衣食所安 B, 谨食之,时而献焉 C ,设酒杀鸡作食 D, 退而甘食其土之有

有人给楚王献长生不老的药,传递人拿着药走入 宫中。有个宫中卫士看见后问道:“这东西可以 吃吗?”答说:“是可以吃的。”卫士于是抢过 来吃了下去。楚王为此甚为恼怒,就要杀死这个 卫士。这个卫士托人向楚王解释说:“我问传达 人,他告诉我说是可以吃的,我才拿过药来吃下 去,这事我没有罪,有罪的乃是传递人。况且客 人所献的是长生不死药,我吃了药大王就杀我, 这岂不成了丧死药。大王杀死一个没有罪的臣子, 就证明有人在欺骗大王。”楚王就放了他。 答 案: 1、(1)拜见 (2)拿着 (3)劝说 (4) 放 2、 B

3、‚而‛的意义和用法不同于其他三项 的是( )(2分) A. 云归而岩穴暝 B. 佳木秀而繁阴,C. 青, 取之于蓝,而青于蓝。 D.扁鹊望桓侯而还 走。 4、‚而‛的意义和用法不同于其他三项 的是( )(2分) A.默而识之 B.刘备天下枭雄,与操有隙, 寄寓于表,表恶其能而不能用他。 C.一丝而累,以至于寸。D.长跪而谢之

考点一 典例剖析

实词解释

(’15株洲)解释下面句子中标色的词。 ① 群乌争来食之________ ② 其后数如此__________

【思路归纳】

本题词语 采用方法 直接迁移法 多角度思维 食不饱,力不足。(《马说》) ‚食‛在此做动词,为‚吃‛之 意。 扶苏以数谏故。(《陈涉世家》) 数见不鲜

群乌争来食之

‚湖南文言文常考字词分类梳理(二)虚词及用法

举例‛。 【答案】 A (2分)

方法指导 常见虚词的意义及用法辨别方法有以下几 点: 1. 句意分析法。根据句子的大意推断虚 词在文中的意义和用法。 2. 代入检验法。中考虚词的考查多采用课 内外相结合的方式,课内的例句多是一些较

典型的用法,是考生熟知的,所以我们只要

第三步快速浏览题目

课外文言文阅读试题有个特点:有的题目

选项出示了文中某些关键字词的意思,有 的题目则提示了文言文的主要内容。浏览

题目有助于考生初步了解文言文的大致意

思。所以,接到课外文言文阅读文段,应 该快速浏览文段后的题目。

第四步“对症下药”解答问题

课外文言文阅读问题设计有三种类型,即 词语解释题、句子翻译题和内容理解题。 对于不同的题目则采用不同的解题方法:

[参考答案] B。 ①⑥结构助词,“的”的意思。②动词, “到”的意思。③代词,代曾妻。④代词, 代彘。⑤代词,代曾子。⑦代词,代曾子 的儿。

“其”的用法

一、代词。第三人称代词和指示代词: “他(的)”、“她(的)”、“它 (的)”、“那(些)”、“这 (些)”等 食马者不知其能千 欲穷其林 里而食也 二、语气词,表示揣测、反问、期望、 命令等

(三)浏览题目再读课文:有的题目选项出示了文中某 些关键字词的意思,有的题目则提示了文言文的主要内容 。浏览题目有助于同学们初步了解文言文的大致意思。 (四)紧扣题目,仔细答题:第一,引用原文句子回 答; 第二,摘录原文关键的词语回答; 第三,用自己的话组织文字回答。 第一、二种方法回答的准确率一般会比较高。

陈万年教子 【原文】 万年尝病,召其子咸①教戒②于 床下。语至夜半,咸睡,头触屏风。万年 大怒,欲杖之,曰:‚乃公教戒汝,汝反 睡,不听吾言,何也?‛咸叩头谢曰: ‚具晓所言,大要教咸谄(chǎn)也。‛ 【注释】 ①咸:陈咸,陈成年之子。②戒: 同‚诫‛,教训。 1、解释下列句子的加点字: 欲杖之 ( ) 具晓所言 ( ) 咸叩头谢曰 ( ) 大要教咸谄 之 ( )

知道课内例句中虚词的用法,将它代入选项

中去检验,就可以推断其用法是否相同。

3. 交换理解法。如果给出两个句子,让 我们判断句中某个虚词的用法是否相同, 我们可以将其中能确定的一句中的虚词意 义和用法代入另一句来理解,看句子是否

讲得通,如果讲得通,那意义和用法就是

一样的;如果讲不通,意义和用法就不一

语境推断法 直接迁移法 其后数如此

成语印证法

【答案及评分】 ①吃

②多次、屡次(2分)

方法指导 文言实词的考查是中考的重点,一般涉及通假字、

古今异义、一词多义、词类活用等,而且所考查的

课外实词多是在课内文言文中接触过的,理解时必 须结合具体语境,即我们平常所说的“根据上下文” 来理解词义。 文言实词绝大部分具有多义性,要确定一个实 词在特定语境中的具体含义,不仅要靠积累,还必

Hale Waihona Puke 考点二 虚词的意义及用法典例剖析

(’ 15长沙)下列选项中标色文言虚词的含 义和用法与例句相同的一项是(2分( 例句:陵见其至诚 )

A. 太守即遣人随其往(《桃花源记》)

B. 不能指其一端 (《口技》) C. 安陵君其许寡人(《唐雎不辱使命》) D. 其真不知马也(《马说》)

【思路归纳】此题只涉及一个文言虚词‚其‛。解 答此题,首先要知道‚其‛字的常考用法,参见

3、句末,凑足音节,不译 久之,目似瞑

4、用在被提前的宾语和动词之间,作宾语前置 的标志 何陋之有?

阅读下面一段文字,完成文后练习。 曾子之①妻之②市,其子随之③而泣。其母 曰:“女还,顾反为女杀彘。”妻适市反, 曾子欲捕彘杀之④,妻止之⑤曰:“特与婴 儿戏耳。”曾子曰:“婴儿非与戏也。婴儿 非有知也,待父母而学者也,听父母之⑥教。 今子欺之⑦,是教子欺也。母欺子,子而不 信其母,非以成教也。”遂烹彘也。 文中的“之”字按其用法分类,最恰当的一 项是 A.①②⑥/③④⑤⑦ B.①⑥/②/③④⑤⑦ C.①⑥⑦/②/③④⑤ D.①⑥/②/③⑤/④⑦

课外文言文答题技巧

一 、课外文言文选文特征

选取短小精悍、有教育性 、有相 对完整情节的文章 求学 做人 为官

人物故事

二、方法/步骤

第一步仔细分析标题 一般而言,课外文言文阅读文段都会给出标 题。要留意并仔细分析文段的标题。因为 大部分标题本身就概括了文言文的主要内

容。理解题目可以帮助学生理解材料的内

三、1、A 2、C 3、C 4、B

“以”的用法

一、介词。1、“用”、“拿”、“把”

或以钱币乞之

2、“凭”何以战? 3、“因为”不以物喜,不以己悲 4、“按照” 二、连词。表并列、目的、修饰等关系: “来”、“用来” 属予作文以记之

1、‚以‛的意义和用法与其它三项不同 的一项是:( ) A. 威天下不以兵革之利; B. 以告先帝 之灵C. 以光先帝遗德D. 以咨诹善道 2、‚以‛的意义和用法与‚以钱覆其口‛ 中的‚以‛相同的一项是( ) A. 必以情 B. 以残年余力 三、1、A 2、C C. 徐喷以烟 D. 以彰其咎

须在积累的基础上掌握一些词义推断的具体技巧:

技巧一:课文迁移法(直接迁移法)。又称 “联想推断法”,即联系课文中学过的有关语句中该 词的用法推断词义,此法适用于课外文言文阅读。如 解释“及孟子长 ” 一句中的“及”字,如果联想到 “及郡下”(《桃花源记》)中的“及”字的意思,就

能理解该句中“及”可译为“等到”。

三、 命题特点 1.断句 2.实词理解 3.句子的翻译 4.要点概括(文章主旨理解,人物 性格品质概括,事件前因后果分析 ) 5.概括中心及开放性试题。(评价、 看法、感想、启示)