文言文 词语解释大全

常用文言文字词及翻译

常用文言文字词及翻译文言文字是中国古代的一种书面语言,它在我国的历史上占据着举足轻重的地位。

虽然现代汉语已经成为了我们日常交流的主要方式,但了解和学习文言文字仍然具有非常重要的意义。

在本文中,我将介绍一些常用的文言文字词汇及其翻译,帮助读者更好地理解古代文献和文化遗产。

一、日常用语1. 诸葛亮:意为聪明才智的代名词,可用于形容聪明的人。

2. 侍从:指陪伴在身旁、服侍的人。

3. 纷纷扬扬:形容事物纷繁复杂、变化多端。

4. 各抒己见:每个人都表达自己的观点。

5. 鸿篇巨制:指篇幅长、内容宏大的作品。

二、人物称谓1. 吾:我,表示说话人自己。

2. 予:我,较为儒雅的代词,多用于自我介绍和古代诗词中。

3. 丈夫:一般指成年男子,也可泛指男性。

4. 贤士:指有才德的人,常用于对有学问有道德的人的称赞。

5. 仕宦:指担任官职。

三、时间和动作1. 晨昏:指一天的早晨和傍晚。

2. 朝暮:指一天的早上和晚上,常用于古代诗词中。

3. 行舟:指乘船旅行。

4. 赴约:指按约定的时间前往约会地点。

5. 忍辱负重:忍受屈辱、扛起重担。

四、情感和品质1. 忧愁:形容内心的痛苦和忧虑。

2. 悲伤:心情沉重,表示因为失去或遭遇了不幸而感到悲痛。

3. 善良:指心地善良、善于助人。

4. 悔过:指认识到错误后的懊悔和改过自新。

5. 忠诚:指对于信仰或忠实于职责的坚定不移。

五、事件和现象1. 喜怒哀乐:指人的情绪表达,包括喜悦、愤怒、悲伤和快乐。

2. 德行:指人的品德和道德修养。

3. 焚书坑儒:指秦始皇焚烧书籍和杀害儒士的事件。

4. 三纲五常:指儒家思想中的道德准则,强调君臣、父子、夫妇之间的义务和伦理规范。

5. 丰收:指农作物收成好,产量丰富。

通过学习这些常用的文言文字词汇及其翻译,我们能更好地理解古代文献和文化遗产,感受到中华传统文化的魅力和深厚底蕴。

同时,对于汉语的学习和应用也具有积极的影响,促使我们更好地掌握汉语表达的多样性和丰富性。

文言文词语解释

21、《桃花源记》1、落英:2、缤纷:3、林尽水源:4、仿佛:5、才通人:6、豁然开朗:7、俨然:8、阡陌..交通:9、相闻:10、外人:11、黄发垂髫:12、要:13、绝境:14、无论:15、具言:16、叹惋:17、便扶向..路:18、及郡下:19、诣:20、寻向所志:21、遂:22、规:23、未果:24、寻.病终:25、问津:26、属:22、《短文两篇》一、《陋室铭》1、有仙则名:2、有龙则灵:3、斯.是陋室,惟.吾德馨.:4、苔痕上阶绿,草色入帘青:5、鸿儒:6、白丁:7、调素琴:8、金经:9、丝竹:10、案牍:11、劳形.:12、何陋之有:二、《爱莲说》1、蕃:2、晋陶渊明独爱菊:3、染:4、濯清涟...而不妖:5、不蔓.不枝.:6、亭亭..净植.:7、亵玩:8、隐逸:9、牡丹,花之富贵者也:10、君子:11、菊之爱:12、同予者何人:13、宜.乎众矣:23、《核舟记》1、奇巧人:2、径寸之木:3、木:4、罔不因...势象.形:5、贻:6、盖大苏泛赤壁云:7、八分有奇..:8、高可.二黍许.:9、中轩敞者为舱:10、雕栏相望:11、石青糁之:12、峨冠:13、手卷:14、卷端:15、卷末:16、如有所语.:17、微侧:18、其两膝相比.者:19、各隐卷底衣褶中:20、绝类.弥勒:21、矫.首昂视:22、不属:23、诎:24、倚之:25、可历历..数:26、衡:27、视端容寂:28、若听茶声然:29、其船背稍夷.:30、了了:31、墨:32、篆章:33、曾不盈.寸:34、简:35、修狭:36、技亦灵怪矣哉:24、《大道之行也》选自《》1、选贤举.能:2、讲信修.睦:3、亲:4、矜.寡孤独废疾者:5、男有分.:6、女有归.:7、货恶.其弃于地也,不必藏于己:8、力恶.其不出于身也,不必为己:9、谋闭而不兴:10、盗窃乱贼..而不作.:11、外户:12、大同:。

文言文词语意思大全

文言文词语意思大全及知识点总结一、常用实词1.安:怎么(安求其能千里也)养(衣食所安)2.卑:低下(非天质之卑)身份低微(先帝不以臣卑鄙)3.备:周全、详尽。

(前人之述备矣《岳阳楼记》)具备。

(一时齐发,众妙毕备《口技》)准备。

(犹得备晨炊《石壕吏》)4.被:影响(被于来世)同“披”,穿(皆被绮绣)5.鄙:边境(蜀之鄙有二僧《为学》)鄙陋、目光短浅(肉食者鄙《曹刿论战》)出身鄙野(先帝不以臣卑鄙《出师表》)6.毕:尽(毕力平险《愚公移山》)全部(群响毕绝《口技》)7.薄:迫近,接近。

(薄暮冥冥《岳阳楼记》)轻视。

(不宜妄自菲薄《出师表》)厚度小。

(薄如钱唇《活板》)8.策:马鞭。

(执策而临之《马说》)鞭打、驱使。

(策之不以其道《马说》)记录。

(策勋十二传《木兰诗》)计谋。

(成语“束手无策”)9.长:zhǎng,首领。

(吴广皆次当行,为屯长《陈涉世家》)zhǎng,长度。

(舟首尾长约八分有奇《核舟记》)cháng,长久,健康。

(但愿人长久《明月几时有》)10.称:chēng,相当、配合(称其气之小大/不能称前时之闻)chèn,适合,相称(此人可称英雄)chèng,同“秤”,衡量,称量(先帝称之曰能)11.诚:诚心(帝感其诚)确实,实在(此诚危急存亡之秋也)果真(今诚以吾众诈自称公子扶苏项燕/诚如是,则霸业可成,汉室可兴))12.惩:苦于(惩山北之塞《愚公移山》)惩罚13.驰:骑(愿驰千里足)驱车(追亡逐北,伏尸百万,流血漂橹)14.出:在外面,与“入”相对。

(出淤泥而不染《爱莲说》)离开,走出。

(每出旗捷《冯婉贞》)拿出,交出。

(出其珠玉宝器《资治通鉴》)产生。

(计将安出《隆中对》)发表、出版。

(出则无敌国外患者,国恒亡《生于忧患,死于安乐》)超出,超过。

(其出人也远矣《师说》)15.辞:推辞(蒙辞以军中多务)语言(未尝稍降辞色)16.次:编排。

(吴广皆次当行《陈涉世家》)旅行或行军在途中停留。

文言文好词翻译及注释

一、文言文好词解析1. 谦辞类(1)愚:谦称自己,愚钝、愚昧。

例句:愚以为此事非同小可。

(意为:我认为这件事情非同小可。

)(2)鄙:谦称自己,鄙陋、鄙薄。

例句:鄙人虽不才,愿为公效力。

(意为:我虽然不才,愿意为您效力。

)(3)孤:谦称自己,孤独、无助。

例句:孤闻此事,心中不禁感慨万分。

(意为:我听说这件事情,心中不禁感慨万分。

)2. 褒义词(1)仁:仁爱、仁慈。

例句:仁者见之而思,智者见之而行。

(意为:仁爱的人看到就会思考,智者看到就会行动。

)(2)义:正义、道义。

例句:义无反顾,勇往直前。

(意为:为了正义,毫不犹豫,勇往直前。

)(3)贤:贤能、贤德。

例句:贤者多助,不贤者寡助。

(意为:贤能的人多得到帮助,不贤能的人少得到帮助。

)3. 贬义词(1)愚昧:愚笨无知、不明事理。

例句:愚昧之人,不知天高地厚。

(意为:愚笨无知的人,不知道天高地厚。

)(2)贪婪:贪得无厌、贪心不足。

例句:贪婪之心,犹如狼子野心。

(意为:贪心不足的心态,犹如狼子野心。

)(3)奸诈:狡猾、诡计多端。

例句:奸诈之人,善于伪装,难以捉摸。

(意为:狡猾的人,善于伪装,难以捉摸。

)二、文言文好词翻译及注释1. 好词:仁爱翻译:Kindness注释:仁爱指关心他人,乐于助人,具有高尚的道德品质。

2. 好词:忠诚翻译:Loyalty注释:忠诚指对朋友、国家、事业等的坚定信念和忠实态度。

3. 好词:谦虚翻译:Modesty注释:谦虚指不自满,虚心接受他人意见,具有谦逊的品质。

4. 好词:廉洁翻译:Integrity注释:廉洁指不贪污受贿,清正廉洁,具有高尚的道德情操。

5. 好词:勇敢翻译:Bravery注释:勇敢指面对困难和危险,毫不畏惧,敢于担当的品质。

6. 好词:勤奋翻译:Diligence注释:勤奋指勤奋工作,刻苦学习,不断进取的精神。

7. 好词:正直翻译:Uprightness注释:正直指为人正直,言行一致,不偏不倚的品质。

8. 好词:宽容翻译:Tolerance注释:宽容指对待他人宽容大度,不计较个人得失,具有宽广胸怀的品质。

文言词语及其释义

文言词语及其释义

文言词语是中文古代的书面语言中使用的词汇,与现代汉语有明显的差异。

以下是一些常见的文言词语及其释义:

1. 夫:句首发语词,相当于“夫子”、“先生”。

2. 尔:你。

3. 曷:何,为什么。

4. 故:事故,变故。

5. 鲜美:鲜艳美丽。

6. 望其项背:看到别人的颈项和脊背,表示赶得上或比得上。

7. 辞:言辞,也就是文章或言谈。

8. 虽:即使。

9. 愚人:愚蠢的人。

10. 唯:只。

11. 相:一方对另一方的动作,帮助、辅助的意思。

12. 犹且:尚且。

13. 是以:因此。

以上只是一部分常见的文言词语,文言词语有很多,在不同的语境中有不同的含义和用法。

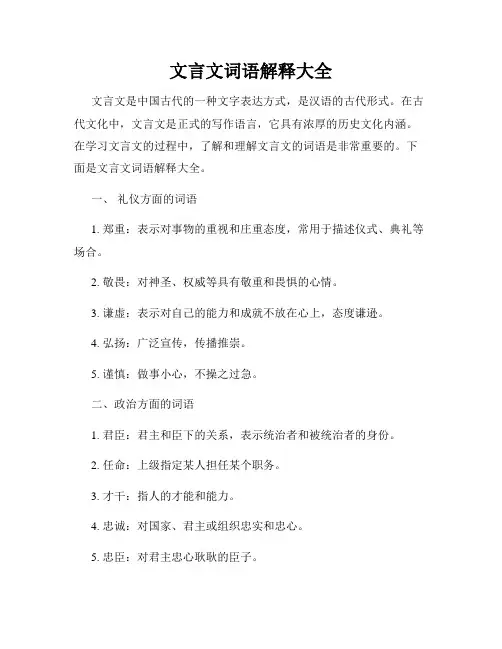

文言文词语解释大全

文言文词语解释大全文言文是中国古代的一种文字表达方式,是汉语的古代形式。

在古代文化中,文言文是正式的写作语言,它具有浓厚的历史文化内涵。

在学习文言文的过程中,了解和理解文言文的词语是非常重要的。

下面是文言文词语解释大全。

一、礼仪方面的词语1. 郑重:表示对事物的重视和庄重态度,常用于描述仪式、典礼等场合。

2. 敬畏:对神圣、权威等具有敬重和畏惧的心情。

3. 谦虚:表示对自己的能力和成就不放在心上,态度谦逊。

4. 弘扬:广泛宣传,传播推崇。

5. 谨慎:做事小心,不操之过急。

二、政治方面的词语1. 君臣:君主和臣下的关系,表示统治者和被统治者的身份。

2. 任命:上级指定某人担任某个职务。

3. 才干:指人的才能和能力。

4. 忠诚:对国家、君主或组织忠实和忠心。

5. 忠臣:对君主忠心耿耿的臣子。

三、文学方面的词语1. 明理:理解道理,有理性思维。

2. 妙绝:极其精巧,达到极高的艺术境界。

3. 深情厚意:情感深情,心意厚重。

4. 诗篇:诗歌的一篇,比较长的一首诗。

5. 因循守旧:墨守成规,不敢创新。

四、道德方面的词语1. 善行:行善的行为,指具有道德品质的行动。

2. 仁义:指人对他人的善意和公正。

3. 担待:肩负起责任,承担使命。

4. 诚信:言行一致,言出必行。

5. 正直:言行端正,不偏不倚。

五、人情方面的词语1. 友谊:朋友之间的情谊和情感。

2. 壮词:用于劝勉、鼓舞士气的语言。

3. 善意:表示友好的心情和态度。

4. 后悔:对过去行为或决策感到懊悔和悔恨。

5. 感慨:对事物或境遇的深深感叹和触动。

六、哲学方面的词语1. 知识:有关事物的认识、了解和掌握。

2. 智慧:智慧和知识的结合,指人的聪明才智。

3. 智者:有着卓越才智和深刻见地的人。

4. 自律:自我约束,按照规范和原则行事。

5. 慎独:一个人时要谨慎慎之又慎。

以上是文言文词语解释的大全,文言文是我国古代的一种文字,通过学习了解文言文的词语,可以更好地理解文言文的意思和内涵。

文言文 词语解释大全

文言文词语解释大全文言文是中国古代的一种文字表达方式,其具有独特的魅力和深远的影响。

对于文言文的学习和理解,了解其中的词语是十分重要的。

本文将为大家整理一份文言文词语解释大全,以帮助读者更好地理解文言文作品。

一、人物篇1. 君子:指有品德、有才能的人;也可以指尊称对方为贵族或上层人士。

2. 妇人:指成年的女子。

3. 贤士:指道德高尚、有才能的人。

4. 后妃:指君王的妻妾。

5. 夫人:指男子的妻子或尊夫人。

6. 丞相:古代官职,指朝廷的最高宰相。

7. 大臣:指朝廷中的高级官员。

8. 败将:指战败的将领。

9. 逆贼:指背叛国家、造反叛乱的人。

二、政治篇1. 君权:指君主的权力。

2. 臣民:指国家的统治者和被统治者。

3. 朝廷:指君主的居所,也泛指政府机构。

4. 官职:指官员的职位和级别。

5. 德政:指君主施行的公正、仁爱的政策。

6. 封爵:指授予贵族爵位。

7. 传国玺:指表明君主继位的印章。

8. 立储:指任命皇储或太子。

9. 城池:指城市和要塞。

三、国家篇1. 天子:指君主,亦称为“君王”。

2. 大业:指君主的重大事业或国家的盛世。

3. 同盟:指不同国家或势力之间的联盟。

4. 贫富:指社会上的贫穷和富裕。

5. 山川:指国家的地理山脉和河流。

6. 郡县:指古代的行政区划单位。

7. 境界:指国家的边疆和疆土。

8. 区域:指国家划分的地理单位。

9. 疆土:指国家的领土范围。

四、军事篇1. 将领:指带兵打仗、统率军队的人。

2. 兵马:指士兵和战马。

3. 旌旗:指军队中的旗帜。

4. 战鼓:指军队中用来传递指令和鼓舞士气的鼓声。

5. 战车:指古代用来作战的车辆。

6. 战斗:指军队之间的交战。

7. 阵法:指军队排列战斗的阵势和战术。

8. 兵器:指用于战斗的武器和装备。

9. 战败:指战斗中被敌人打败。

五、社会篇1. 士人:指受过良好教育的人。

2. 婿妇:指女子的丈夫。

3. 仆人:指富人或有权势者的仆从。

4. 百姓:指普通人民,泛指没有特殊身份的人。

文言文字词解释

文言文字词解释守株待兔寓意比喻不想努力~而希望获得成功的侥幸心理。

走——跑~逃跑。

耒,lěi,——古代的一种农具~形状象木叉。

冀——希望。

折折断复再~又为被因于是~就释放下耕者农民揠苗助长寓意遇事如果不从客观实际出发~只能是好心办坏事。

悯:耽心、忧虑揠:拔芒芒然~很疲倦的样子。

趋:赶去。

予:文言人称代词~我的意思。

病:劳累。

谓:告诉槁草木干枯耘除草舍舍弃~放弃寡少见徒只是害坏处之:助词,不译郑人买履注释1.郑:春秋时代一个小国的名称~在现今河南省的新郑县。

2.欲:将要~想要。

3.者:......的人。

,定语后置,4.先:首先。

5.度,duó,:测量。

6.而:连词~表示承接。

7.置:放置~搁在。

8.之:代词~代它~此处指量好的尺码。

9.其:他的。

10.坐:通假字~同“座”~座位。

11.至:等到~直到。

12.之:到……去~往13.操:携带。

14.已:已经。

15.得:得到,拿到。

16.履:鞋。

17.乃:于是~这才。

18.持:拿。

19.度,dù):量好的尺码。

20.反:通假字~同“返”~返回。

21.市罢:集市散了。

23.遂:于是。

24.曰:说。

25.宁,nìng,:宁可。

26.无:不。

27.自信:相信自己。

28.以:用。

画蛇添足注释1(祠,cí,:祭祀。

周代贵族一年四季都要祭祀祖宗~每个季度祭祀都有专门的称呼~春天祭祀叫“祠”。

祠者:主管祭祀的官员。

2(舍人:门客~手下办事的人。

3(卮,zhī,:古代的一种盛酒器~类似壶。

4(相谓:互相商议。

(请画地为蛇:要求大家在地上画蛇。

画地:在地面上画,画的过程,。

5 为蛇:画蛇,画的结果,。

6(引酒且饮之:拿起酒壶准备饮酒。

引:拿~举。

7(蛇固无足:蛇本来就没有脚。

固:本来~原来。

8(子:对人的尊称~您,你。

9(安能:怎么能,哪能。

10(为:给,替11(遂:于是,就。

12(赐:赏赐~古代上给下~长辈给晚辈送东西叫赐。

13(为之足:给它画上脚。

文言文词语解释大全

文言文词语解释大全

1.朕:指皇帝自称的第一人称,意为“我”。

2.臣:指官员自称的第

一人称,意为“我”。

3.爵位:指封爵的等级,分为公、侯、伯、子、男等。

4.朝廷:指皇帝和官员组成的政治中心。

5.廷臣:指在朝廷中任职的

官员。

6.朝贺:指向皇帝祝贺的仪式。

7.朝觐:指官员向皇帝请安的仪式。

8.朝会:指皇帝和官员在朝廷中举行的会议。

9.朝臣:指在朝廷中任职的

官员。

10.朝野:指朝廷和民间的人士。

11.朝章:指朝廷发布的法令、政

策等文件。

12.朝服:指官员在朝廷中穿着的礼服。

13.朝班:指在朝廷中

担任职务的官员。

14.朝廷礼仪:指在朝廷中的礼仪规范。

15.朝贵:指在

朝廷中地位高贵的人士。

16.朝纲:指朝廷的政治纲领。

17.朝野之分:指

朝廷和民间的界限。

18.朝廷官制:指朝廷的官员职位和等级制度。

19.朝

廷制度:指朝廷的政治制度。

20.朝廷文化:指朝廷的文化传统和风俗习惯。

文言文中常用的102个常用词解释及出处

文言文中常用的102个常用词解释及出处1.鲜【xiǎn】:少、没有既无伯叔,终鲜兄弟。

——李密《陈情表》2.逮【dài】:赶上、及、到逮我皇帝,定鼎于兹,始足以当之。

——宋濂《阅江楼记》逮至尧之时,十日并出。

——刘安《嫦娥奔月》3.剧:厉害,很,非常背愈重,虽困剧不止也。

——柳宗元《蝜蝂传》4.卒:最后,最终卒相与欢,为刎颈之交。

——司马迁《廉颇蔺相如列传》5.诚:确实,实在此诚危急存亡之秋也。

——诸葛亮《出师表》诚知此恨人人有,贫贱夫妻百事哀。

——元稹《遣悲怀三首·其二》6.盍、曷:何不何不,表示反问或疑问学者之大忌,莫逾自厌,盍改之乎?——论语《李生论善学者》7.鳏:老年人没有妻子常以鳏旷多感,或谋新匹。

——李朝威《柳毅传》8.孤:少年丧父修不幸,生四岁而孤。

——欧阳修《泷冈阡表》9.亡:丢掉,丢失人有亡斧者,意其邻人之子。

——吕不韦《人有亡斧者》10.俟:等待静女其姝,俟我于城隅。

——佚名《静女》余立侍左右,援疑质理,俯身倾耳以请;或遇其叱咄,色愈恭,礼愈至,不敢出一言以复;俟其欣悦,则又请焉。

——宋濂《送东阳马生序》11.秩:古代官吏的俸禄交阯有橘,置长官一人,秩三百石,主岁贡御橘。

——《太平御览·果部·卷三》12.因:沿袭、承袭昔汉受天下于秦,因秦之制,而不害为汉。

——苏轼《永兴军秋试举人策问》13.岁:年,一年为一岁上古有大椿者,以八千岁为春,八千岁为秋。

——《庄子·逍遥游》14.何以:凭借什么—旦山陵崩,长安君何以自托于赵?——《触龙说赵太后》15.孰若:与……相比卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。

——《孙权劝学》16.向使:假若向使三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行,良将犹在,则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量。

——苏洵《六国论》17.如何:怎么样齐侯曰:“岂不穀是为?先君之好是继,与不穀同好,如何?”——左丘明《齐桓公伐楚盟屈完》18.奈何:为什么、怎么办?奈何取之尽锱铢,用之如泥沙?——杜牧《阿房宫赋》19.若何:什么样其素若何?春梅绽雪;其洁若何?秋蕙披霜。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

主要作连词用,可以表示以下关系:l.并列关系,一般不译,有时可译为“又”。

如:①温故而知新,可以为师矣《(论语)十则》)②中峨冠而多髯者为东坡(《核舟记》)2.承接关系,可译作“就”“接着”,或不译。

如:①扁鹊望桓候而还走(《扁鹊见蔡桓公》) ②尉剑挺,广起,夺而杀尉(《陈涉世家》)③环而攻之而不胜。

前一个“而”就表示承接关系。

《得道多助,失道寡助》3.转折关系,译作“但是”“可是”“却”。

如:①而未始知西山之怪特。

(《始得西山宴游记》)②予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖……可远观而不可亵玩焉(《爱莲说》)③欲信大义于天下,而智术浅短(《隆中对》)④环而攻之而不胜。

后一个“而”字表示转折关系。

《得道多助,失道寡助》4.递进关系,译作“而且”“并且”或不译。

如:①饮少辄醉,而年又最高,故自号曰醉翁也(《醉翁亭记》) ②学而时习之,不亦说乎(《(论语)十则》5.修饰关系,可译为“地”“着”,或不译。

①河曲智叟笑而止之曰(《愚公移山》)②施施而行,漫漫而游。

(《始得西山宴游记》)以(一)介词1.介绍动作行为产生的原因,可译为“因为”“由于”。

如:①不以物喜,不以己悲(《岳阳楼记》)②是以先帝简拔以遗陛下(前一个“以”表原因,后一个“以”表目的。

)(《出师表》)③扶苏以数谏故,上使外将兵(《陈涉世家》)2.介绍动作行为所凭借的条件,可译为“凭借”“按照”“依靠”等。

①策之不以其道,食之不能尽其材(《马说》)②以残年余力,曾不能毁山之一毛(《愚公移山》) ③域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利(《〈孟子〉二章》)3.表示动作行为的方式,可译作“把”、“拿”、“用”等。

如:①屠惧,投以骨(《狼》)②遂许先帝以驱驰(《出师表》)③以人之逸,待水之劳(《峡江寺飞泉亭记》)(二)连词1.表示目的,相当于现代汉语里的“来”如:①意将隧入以攻其后也(《狼》)②以光先帝遗德(《出师表》)③属予作文以记之(《岳阳楼记》) ④故为之文以志(《始得西山宴游记》)2.表示结果,可译作“以至”‘“因而”。

如:①不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也(《出师表》)②以伤先帝之明(《出师表》)3.有时相当于连词“而”。

如:①黔无驴,有好事者船载以入《黔之驴》②醉则更相枕以卧(《始得西山宴游记》)(三)“以”还可作动词(属于实词)用,可译为“认为”。

如:①先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈(《出师表》)②魏武将见匈奴使,自以形陋。

(《〈世说新语〉三则》)于介词“于”的主要用法有:1.表示动作发生的处所、时间,译作“在”“从”。

如:①公与之乘,战于长勺(《曹刿论战》) ②子墨子闻之,起于鲁(《公输》)2.表示动作的对象,译作“向”“对”“同”“给”“到”等。

如:①操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝(《愚公移山》)②贫者语于富者曰(《为学》) ③每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也(《出师表》) ④故天将降大任于是人也(《〈孟子〉二章》)⑤况仁人庄士之遗风余思,被于来世者何如哉(《墨池记》)3.用在被动句中,介绍行为主动者,可译为“被”。

如:“受制于人”的“于”。

4.用在形容词之后,表示比较,一般可译作“比”。

如:使人之所恶莫甚于死。

(《鱼我所欲也》)5.表原因,可译为“由于”“因为”。

如:生于忧患,死于安乐。

2 文言文虚词的用法①至于誓天断发,泣下沾襟,何其衰也!(《伶官传序》)(三)作语助词,相当于“啊”。

①新妇车在后,隐隐何甸甸。

(《孔雀东南飞》)(四)何:通“呵”,喝问。

①信臣精卒陈利兵而谁何。

(谁何:呵问他是谁何。

意思是检查盘问。

)(《过秦论》)【何如】【奈何】【若何】表示疑问或反问,译为“怎么样”“怎么办”“为什么”。

①以五十步笑百步,则何如(《季氏将伐颛臾》)②其辱人贱行,视五人之死,轻重固何如哉(《五人墓碑记》)③沛公大惊,曰:"为之奈何"(《鸿门宴》)④奈何取之尽锱铢,用之如泥沙(《阿房宫赋》)【何以】即“以何”,介宾短语,用于疑问句中作状语,根据"以"的不同用法,分别相当于"拿什么""凭什么"等。

①一旦山陵崩,长安君何以自托于赵(《触龙说赵太后》)②不为者与不能者之形何以异(《齐桓晋文之事》)③吾王庶几无疾病与,何以能鼓乐也(《庄暴见孟子》)【无何】译为“不久”“没多久”。

①抚军不忘所自,无何,宰以卓异闻,宰悦,免成役(《促织》)【何乃】译为“怎能”①阿母谓府吏:何乃太区区(《孔雀东南飞》)3.【乎】(一)用作语气助词。

1.表疑问语气。

可译为"吗""呢"。

①几寒乎欲食乎(《项脊轩志》)②技盖至此乎(《庖丁解牛》)③欲安所归乎(《赤壁之战》)2.表示反问语气,相当于“吗”、“呢”。

①布衣之交尚不相欺,况在国乎(《鸿门宴》)②吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎(《师说》)③然豫州新败之后,安能抗此难乎(《赤壁之战》)3.表测度或商量语气,可译为"吧"。

①王之好乐甚,则齐其庶几乎。

(《庄暴见孟子》)②圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎③日食饮得无衰乎(《触龙说赵太后》)④今亡亦死,举大计亦死,等死,死国可乎(《陈涉世家》)⑤无以,则王乎(《齐桓晋文之事》)4.用于感叹句或祈使句,可译为"啊""呀"等。

①宜乎百姓之谓我爱也(《齐桓晋文之事》)②悔相道之不察兮,延伫乎吾将反(《离骚》)③西望夏口,东望武昌,山川相缪,郁乎苍苍(《赤壁赋》)④长铗归来乎!出无车(《冯谖客孟尝君》)5.用在句中的停顿处。

①于是乎书。

(二)用作介词,相当于"于",在文中有不同的翻译。

①醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。

(《岳阳楼记》)(乎:于)②今虽死乎此,比吾乡邻之死则已后矣。

(《捕蛇者说》)(乎:在)③生乎吾前,其闻道也固先乎吾(《师说》)(前一个“乎”:在;后一个“乎”:比。

)④吾尝疑乎是。

(乎:对。

)⑤君子博学而日参省乎己。

(《论语》)(乎:对。

)⑥亦无怪乎其私之也。

(乎:对于)⑦盖进乎技矣。

(《庖丁解牛》)(乎:比)⑧以吾一日长乎尔。

(尔:比。

)(三)可作词尾,译为“……的样子”“……地”。

①以无厚入有间,恢恢乎其于游刃必有余地矣(《庖丁解牛》)②浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙(《赤壁赋》)4.【乃】(一)用作副词。

1.表示前后两事在情理上的顺承或时间上的紧接,可译为“才”“这才”“就”等①设九宾于廷,臣乃敢上璧。

(《廉颇蔺相如列传》)②悉使蠃兵负草填之,骑乃得过。

(《赤壁之战》)③度我至军中,公乃入。

(《鸿门宴》)2.强调某一行为出乎意料或违背常理,可译为"却""竟(然)""反而"等;①问今是何世,乃不知不汉。

(《桃花源记》)②今其智乃反不能及。

(《师说》)③而陋者乃以斧斤考击而求之。

(《石钟山记》)④夫赵强而燕弱,而君幸于赵王,故燕王欲结于君。

今君乃亡赵走燕。

(《廉颇蔺相如列传》) 3.可表示对事物范围的一种限制,可译为"只""仅"等。

①项王乃复引兵而东,至东城,乃有二十八骑。

(《项羽本纪》)4.用在判断句中,起确认作用,可译为"是""就是"等。

3 文言文虚词的用法①若事之不济,此乃天也。

(《赤壁之战》)②嬴乃夷门抱关者也。

(《信陵君窃符救赵》)③无伤也,是乃仁术也,见牛未见羊也(《齐桓晋文之事》)(二)用作代词。

1.用作第二人称,常作定语,译为"你的";也作主语,译为"你"。

不能作宾语。

①王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

(陆游《示儿》)2.用作指示代词,译为“这样”。

①夫我乃行之,反而求之,不得吾心(《齐桓晋文之事》)3.还可作连词用,释为"若夫"、"至于""如果"等。

(缺例文)【无乃】表猜测,译为“恐怕……”。

①今君王既栖于会稽之上,然后乃求谋臣,无乃后乎(《勾践灭吴》)②无乃尔是过与(《季氏将伐颛臾》)③今少卿乃教以推贤进士,无乃与仆私心剌谬乎(《报任安书》)【乃尔】译为“这样”。

①府吏再拜还,长叹空房中,作计乃尔立(《孔雀东南飞》)5.【其】(一)用作代词,又分几种情况:1.第三人称代词。

作领属性定语,可译为"他的","它的"(包括复数)。

①臣从其计,大王亦幸赦臣。

(《廉颇蔺相如列传》)2.第三人称代词。

作主谓短语中的小主语,应译为"他""它"(包括复数)。

①秦王恐其破壁。

(《廉颇蔺相如列传》)②其闻道也固先乎吾。

(《师说》)3.活用为第一人称或第二人称。

译为“我的”“我(自己)”或者“你的”“你”。

①今肃迎操,操当以肃还付乡党,品其名位,犹不失下曹从事。

(《赤壁之战》)②而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也。

(《游褒禅山记》)③老臣以媪为长安君计短也,故以为其爱不若燕后(《触龙说赵太后》)4.指示代词,表示远指。

可译为"那""那个""那些""那里"。

①及其出,则或咎其欲出者。

(《游褒禅山记》)②今操得荆州,奄有其地。

(《赤壁之战》)③不嫁义郎体,其往欲何云(《孔雀东南飞》)5.指示代词,表示近指,相当于“这”“这个”“这些”。

①有蒋氏者,专其利三世矣。

(《捕蛇者说》)②今存其本不忍废。

(其:这)5.指示代词,表示"其中的",后面多为数词。

①于乱石间择其一二扣之。

(《石钟山记》)(二)用作副词。

1.加强祈使语气,相当于“可”、“还是”。

①寡人欲以五百里之地易安陵,安陵君其许寡人!(其:可要)②攻之不克,围之不继,吾其还也。

(《烛之武退秦师》)③与尔三矢,尔其无忘乃父之志!(《伶官传序》)2.加强揣测语气,相当于“恐怕”、“或许”、“大概”、“可能”。

①圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎(《师说》)②王之好乐甚,则齐国其庶几乎(《庄暴见孟子》)3.加强反问语气,相当于“难道”、“怎么”。

①以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何(《愚公移山》)②尽吾志也而不能至者,可以无悔矣,其孰能讥之乎(《游褒禅山记》)③且行千里,其谁不知(三)用作连词。

1.表示选择关系,相当于“是……还是……”。

①其真无马邪其真不知马也(《马说》)②呜呼!其信然邪其梦邪其传之非其真邪(《祭十二郎文》)2.表示假设关系,相当于“如果”。