中国近代文学观念变革期的文学复古情结_佀同壮

中国现代文学三十年---全部名词解释

5 《学衡》派 以 1922 年 9 月在南京创刊的大型学术性杂志《学衡》而得名。其同仁梅光迪�胡先马肃�吴宓曾留学美国� 寝馈西洋文学�受当时带保守和清教色彩的新人文主义影响。他们试图以学理立言�在中外文化比较中坚 持一个宗旨“昌明国粹�融化新知”�着手整理研究和维持传统文化�对新文化和新文学运动某些偏激弊病 不无中肯批评�但保守立场使他们看不清历史变革趋势�梅写有《评提倡新文化者》�吴《论新文化运动》� 胡《评“尝试集”》�基本点是否定文化与文学转型的突变形式。鲁迅发表《估学衡》以揭破此派“学贯中 西”姿态下的窘迫�此外�许多拥护者写文迎击批驳“学衡派”的保守立场。

6 文学研究会

1921 年 1 月在北京成立�发起人周作人�郑振铎�沈雁冰�王统照�许地山�孙伏园�叶圣陶等 12 人� 后发展为 170 多人。他们将沈雁冰接编经过革新的《小说月报》作为代用会刊�编印了《文学旬刊》及《诗》 《戏剧》月刊�出版“文学研究会丛书”200 多种�文学研究会的宗旨是“研究介绍世界文学�整理中国 旧文学�创造新文学”�注重文学的社会功利性�被看作是“为人生而艺术”的一派。他们以人生和社会问 题为题材�注重对社会黑暗的揭示和灰色人生的诅咒�表现新旧冲突�写法上倾向于 19 世纪俄国和欧洲的 现实主义�也借鉴自然主义�重视并强调实地观察和如实描写。

复古与现代性之间的纠结——蒋庆“政治儒学”思想评说

此文发表于《人文杂志》2011年第六期复古与现代性之间的纠结——蒋庆“政治儒学”思想评说中国人民大学哲学院蒋孝军内容提要:在新世纪以来的儒学复兴运动中,蒋庆是一个具有代表性的、并存在争议的人物。

一般的看法认为,蒋庆是一个原教旨主义者,以原教旨主义的方式来理解儒学并以此排斥现代性,不过,这种理解方式存在着简单化和标签化的倾向。

在现代化与复古之间,蒋庆并不是简单的二选一,而是在两者之间纠结:蒋庆一面把儒学理解为与现代性相对相反的“传统性”;一面又限制性地认可和接受现代性的生存方式,认为儒学能够融入建立于现代性之上的市民社会之中并促进其发展。

在具体的理论建构中,蒋庆以公羊学作为切入点,把儒学划分为心性儒学与政治儒学,并认为自己的研究属于“政治儒学”层面。

由此,“政治儒学”也由此成为蒋庆学术研究的一个标签。

蒋庆的“政治儒学”,以“三重合法性”为核心内容,“三重合法性”的说法也反映出蒋庆一贯的思维方式,蒋庆把儒学神圣化、历史化的时候,儒学被定义为一种现代性之外的带有某种神圣意味的“传统性”,从而成为合法性中的两条合法性原则,而本来一直为儒家所重视的“民意”,在蒋庆的理解中成了民众欲望的体现,成为一种需要限制的政治合法性的来源。

之所以存在这种情况,在于蒋庆关于复古与现代性之间的理解是纠结的,对于中西文本的理解也存在着误读。

因此,本文即主要从复古态度和对现代性的思考这两个方面来思考蒋庆的思想,从而展示蒋庆的致思理路及其困局。

关键词:蒋庆现代性复古纠结近几年大陆儒学研究的兴盛,与中国目前的经济发展与民族自信心的提高有关,也体现了中华民族伟大复兴的大势所趋。

当然,大陆的儒学研究以及儒学复兴的倡导者们在观点上并不是铁板一块,而是呈现出极为繁复的局面。

反思大陆儒学研究状况,辨析不同儒学研究者的思想理路是促进儒学研究继续进步的前提。

在诸多儒学研究者以及倡导者中,蒋庆是一位代表性人物,他提出“政治儒学”,提倡读经运动、开办书院,这使他为学术界所熟知,也为民众所关注。

近代文学名词解释

近代文学名词解释第一篇:近代文学名词解释近代文学1、宋诗派和同光体:宋诗派:道光、咸丰之际,诗歌在题材上发生了重大变化,同时,诗体、作诗之法也发生了重大变化,其方向是“宗宋”或“学宋”。

故民国后论者以宋诗派或宋诗运动称之。

所谓“宋”与“宋诗”,概指以苏轼、黄庭坚为主的宋人诗风,上溯开启宋代诗风的杜甫及韩愈。

“学宋”大体上是提倡以学问补充性情之不足,以文法入诗,同时以宋诗的开拓精神去扩大表现范围。

同光体:晚清宋诗运动之第三期。

他们不明言宗宋而称“不墨守盛唐”,即以学宋为主,而不以此自限。

称“同光”乃出于标榜,以上承道光、咸丰以来的宋诗传统自居,其实“同”字所指同治并无着落,改称“光宣”更切实际。

这派诗人的创作多始于光绪中叶以后,故同光体即是指称光绪、宣统以至民国后的宋诗派。

同光体诗人中以陈三立成就最高,沈曾植、郑孝胥等为重要员。

2、汉魏六朝诗派:清道光咸丰时期,湘人王闿运别树一帜推尊汉魏六朝诗歌,史称汉魏六朝诗派,亦称湘湖诗派。

王闿运论诗自尊八代,明言复古,其所作,亦刻意模仿,各种拟作层出不穷。

但后世论者一致指认其诗墨守古法。

这表明拟古之倡在时代巨变中已无出路,故随着此派另外两位作者邓辅纶、高心夔的下世,湘湖诗派亦告式微。

3、诗界革命:戊戌维新失败之后,梁启超亡命海外,以“新民”即启发从觉悟为宗旨,提倡和发动文学界的全面革命,而最先提出的是“诗界革命”。

在1899年的《夏威夷游记》中,梁启超首次标示诗界革命,批评了千年的古典诗歌传统,第一个尖锐指出传统诗的终结性命运。

在对黄遵宪等人的新学之诗的经验教训作了检讨之后,提出诗界革命应以“新意境”、“新语句”、“古风格”三者具备为衡量标准。

1902年,在其《饮冰室诗话》中,将诗界革命的标准修订为“以旧风格含新意境”,或“熔铸新理想以入旧风格”,成为诗界革命的纲领。

诗界革命除黄遵宪这位代表作家之外,梁启超是发难者,康有为为巨擘,其余则有丘逢甲等。

“诗界革命”对此后的旧体诗创作有深远影响,并在观念上为“五四”的新诗运动作了准备。

近代文学史填充+赏析

中国近代文学史要点(问答填充+鉴赏题参考)1、中国近代文化精神对近代文学的影响有哪些?文学进化思想的确立。

文学观念和文学格局的变化。

爱国主义的伟大主题。

语言与文字合一,文学的通俗化倾向。

2、中国近代文学史可分为哪几个时期?分期的原则和依据是什么?分期:中国近代文学的发展可分四个时期,即由中国近代文学的发轫期、中国近代文学的发展期、中国近代文学的繁荣期、中国近代文学的低潮时期与中国新文学的萌芽。

原则:从鸦片战争到“五四”运动八十年的文学史,我们是按照以文学发展为依据并参考历史发展的文学史分期原则,在参考历史发展时,既考虑政治斗争、经济变化,也考察思想,文化的演变。

在考察文学本身的发展时,也全面考察各种文学不同的发展情况,从文学思潮的嬗变和诗歌、散文、小说、戏曲创作不平衡的状态中,找出某一种文学思潮和文学创作所代表的整个文学发展的方向,从而确定文学史的分期。

3、中国近代文学过渡性特点主要体现在哪些方面?具体表现在两个方面:(1)是创作方面,表现为:新旧杂处,文白并存。

在思想内容上,维护封建统治的文学与反帝反封建的文学并存。

在表现手法上,这一时期的创作,除了继承古代文学的传统手法之外,也吸收了外国文学的表现手法。

例如诗歌的变革受西方浪漫主义思想的影响,追求崇尚个性、注重抒发的艺术主张。

在感情表达上,更接近西方浪漫主义诗人,抒情主人公形象有了刷新。

诗歌形体上也发生了变革。

再如小说,由于翻译小说的熏陶,已触及对科学技术的描写,开始接受世界物质文明的成果,并开始学习西洋小说的作法。

在文学体裁上,旧体裁仍在发挥作用,新体裁也在陆续出现。

在语言运用上,这一时期除继续使用文言来表现作品的思想内容外,还有“报章体”语言、方言及白话。

(2)是文学思想方面,表现为:抱残守缺与观念更新同在。

代表封建旧文化的文艺派别,如桐城派和宋诗派,与代表进步文化潮流,反映资本主义要求的文学派别,如维新派、民主革命派,他们之间表现出激烈的抗争。

《中国古代文学》(四)练习题

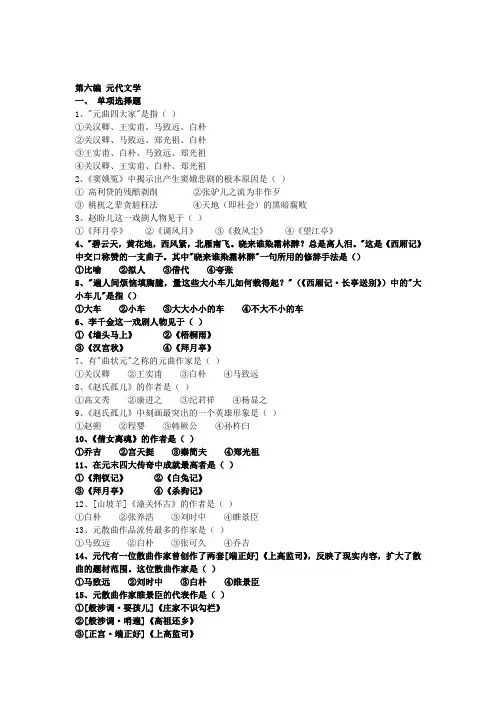

第六编元代文学一、单项选择题1、"元曲四大家"是指()①关汉卿、王实甫、马致远、白朴②关汉卿、马致远、郑光祖、白朴③王实甫、白朴、马致远、郑光祖④关汉卿、王实甫、白朴、郑光祖2、《窦娥冤》中揭示出产生窦娥悲剧的根本原因是()①高利贷的残酷剥削②张驴儿之流为非作歹③桃杌之辈贪脏枉法④天地(即社会)的黑暗腐败3、赵盼儿这一戏剧人物见于()①《拜月亭》②《调风月》③《救风尘》④《望江亭》4、"碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞。

晓来谁染霜林醉?总是离人泪。

"这是《西厢记》中交口称赞的一支曲子。

其中"晓来谁染霜林醉"一句所用的修辞手法是()①比喻②拟人③借代④夸张5、"遍人间烦恼填胸臆,量这些大小车儿如何载得起?"(《西厢记·长亭送别》)中的"大小车儿"是指()①大车②小车③大大小小的车④不大不小的车6、李千金这一戏剧人物见于()①《墙头马上》②《梧桐雨》③《汉宫秋》④《拜月亭》7、有"曲状元"之称的元曲作家是()①关汉卿②王实甫③白朴④马致远8、《赵氏孤儿》的作者是()①高文秀②康进之③纪君祥④杨显之9、《赵氏孤儿》中刻画最突出的一个英雄形象是()①赵朔②程婴③韩厥公④孙杵臼10、《倩女离魂》的作者是()①乔吉②宫天挺③秦简夫④郑光祖11、在元末四大传奇中成就最高者是()①《荆钗记》②《白兔记》③《拜月亭》④《杀狗记》12、[山坡羊]《潼关怀古》的作者是()①白朴②张养浩③刘时中④睢景臣13、元散曲作品流传最多的作家是()①马致远②白朴③张可久④乔吉14、元代有一位散曲作家曾创作了两套[端正好]《上高监司》,反映了现实内容,扩大了散曲的题材范围。

这位散曲作家是()①马致远②刘时中③白朴④睢景臣15、元散曲作家睢景臣的代表作是()①[般涉调·耍孩儿]《庄家不识勾栏》②[般涉调·哨遍]《高祖还乡》③[正宫·端正好]《上高监司》④[般涉调·耍孩儿]《借马》16、相比较而言,元诗"四大家"成就最高者是()①虞集②杨载③范梈④揭傒斯17、其诗号称"铁崖体"的诗人是()①刘因②揭傒斯③王冕④杨维桢18、高度赞扬杂剧作家光辉业绩的散文作品是()①刘因《辋川图记》②虞集《尚志斋说》③钟嗣成《录鬼簿序》④李孝光《大龙湫记》二、多项选择题1、下列戏剧人物见于关汉卿作品中的有()①张驴儿②惠明③赵盼儿④李千金⑤谭记儿2、下列戏剧人物属于关汉卿作品中的正面人物有()①赵盼儿②赛卢医③谭记儿④葛彪⑤鲁斋郎3、下列戏剧人物属于关汉卿作品中的反面人物有()①周舍②葛彪③张珪④鲁斋郎⑤杨衙内4、西厢故事流传演变经历的三个重要阶段是()①唐元稹《莺莺传》②宋秦观歌舞曲《调笑转踏》③宋赵令畤鼓子词《商调·蝶恋花》④金董解元《西厢记诸宫调》⑤元王实甫《西厢记》5、红娘的性格特点是()①聪明机智②勇敢泼辣③温柔多情④富有正义感⑤内心炽热而外表矜持6、下列剧作属末本戏的有()①《李逵负荆》②《望江亭》③《汉宫秋》④《墙头马上》⑤《赵氏孤儿》7、下列剧作属公案剧的有()①《赵氏孤儿》②《陈州粜米》③《蝴蝶梦》④《单刀会》⑤《汉宫秋》8、元杂剧的四大爱情剧是指()①《拜月亭》②《西厢记》③《墙头马上》④《汉宫秋》⑤《倩女离魂》9、马致远()①是元朝著名的戏剧家和散曲作家②是明朝著名的戏剧家和散曲作家③他在杂剧《汉宫秋》中通过对王昭君形象的刻画,表现了他的爱国主义思想④他的散曲[天净沙]《秋思》被人们称作"秋思之祖"⑤他的散曲只是反映了逃避现实的消极思想,没有积极意义10、《李逵负荆》是一部()①悲剧②喜剧③爱情剧④公案剧⑤水浒戏11、《陈州粜米》中的主要戏剧人物有()①杨衙内②杨金吾③刘得中④张憋古⑤包拯12、元末四大传奇是指()①《拜月亭》②《白兔记》③《琵琶记》④《荆钗记》⑤《杀狗记》13、下列戏剧人物属《琵琶记》中的有()①李三娘②赵五娘③牛小姐④蔡伯喈⑤王尚书14、元代后期最有代表性的散曲作家是()①张养浩②张可久③刘时中④睢景臣⑤乔吉15、元代著名杂剧作家有()①关汉卿②睢景臣③汤显祖④王实甫⑤张养浩三、填空题1、元曲包括和。

总-中国近代文学发展史复习资料

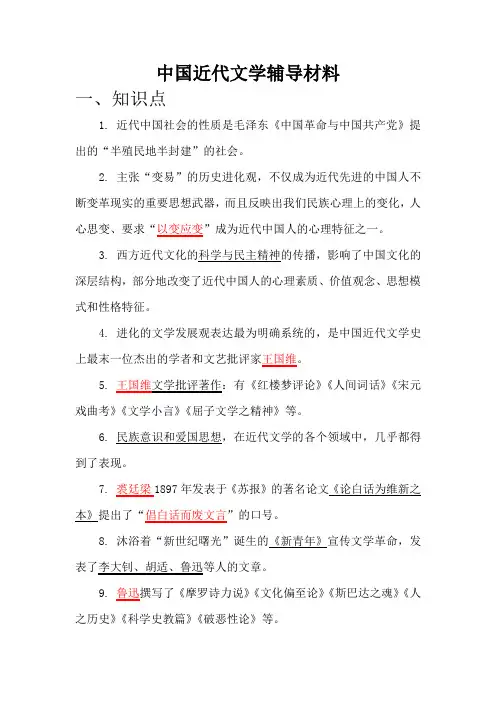

中国近代文学辅导材料一、知识点1. 近代中国社会的性质是毛泽东《中国革命与中国共产党》提出的“半殖民地半封建”的社会。

2. 主张“变易”的历史进化观,不仅成为近代先进的中国人不断变革现实的重要思想武器,而且反映出我们民族心理上的变化,人心思变、要求“以变应变”成为近代中国人的心理特征之一。

3. 西方近代文化的科学与民主精神的传播,影响了中国文化的深层结构,部分地改变了近代中国人的心理素质、价值观念、思想模式和性格特征。

4. 进化的文学发展观表达最为明确系统的,是中国近代文学史上最末一位杰出的学者和文艺批评家王国维。

5. 王国维文学批评著作:有《红楼梦评论》《人间词话》《宋元戏曲考》《文学小言》《屈子文学之精神》等。

6. 民族意识和爱国思想,在近代文学的各个领域中,几乎都得到了表现。

7. 裘廷梁1897年发表于《苏报》的著名论文《论白话为维新之本》提出了“倡白话而废文言”的口号。

8. 沐浴着“新世纪曙光”诞生的《新青年》宣传文学革命,发表了李大钊、胡适、鲁迅等人的文章。

9. 鲁迅撰写了《摩罗诗力说》《文化偏至论》《斯巴达之魂》《人之历史》《科学史教篇》《破恶性论》等。

鲁迅翻译的《域外小说》标志着中国“直译”小说的开始,在中国小说的翻译史上具有划时代意义。

10. 中国近代文学的基本特征,从鸦片战争时期的文学创作中就开始表现出来,其标志是对渐趋崩溃的封建社会进行历史的批判和反侵略的爱国主义文学潮流的形成。

11. 西方文化对我国思想界影响最大的是赫胥黎的《天演论》、卢梭的《民约论》。

随着近代西方哲学思潮大量涌入我国,传统文化与外来文明发生了全面的冲突和交汇,逐渐形成了以进化论为主线的中外思想杂揉的哲学氛围。

12. 在社会思潮方面,出现具有时代特点的新思想,如社会进化论、民族民主革命、男女平权、妇女解放等思想。

13. 秋瑾写了一些文字极其通俗,在形式上有重大突破的政治鼓动诗,如《同胞苦》、《勉女权歌》等。

中国现代文学史_名词解释、简答、论述题及答案_[1]

正式拉开了这场“文学革命”、“封建复古主义”思潮斗争的序幕。

2、钱玄同把社会上的各种反对意见归纳起来,化名“王敬轩”写给《新青年》编者一封信,再由刘半农写答信王敬轩的信予以批驳,两信同时发表名为《文学革命之反响》,借以扩1.1921立于北京,是文学革命后出现的第一个新文学社团。

2、朱自青、冰心等。

3《小说月报》、《文学旬刊》4、理论主张:积极提倡“为人生”的文学主张和现实主义文学思想。

5.主要贡献:它承接了“五四”文学革命的现实主义传统,使之发展成为在中国现代文学史占主流地位的文学思潮。

(为人生、现留日学生曾孝谷、李叔同、欧阳予倩等,在欧美、日本话剧运动影响下组成;该社团进行演剧活动,改编演出美国斯托夫人的《黑奴吁天录》等进步戏剧,在留日年1月,吴宓主编的撰稿人有梅光迪、胡光马肃等,称为学衡派。

学衡派属于复古主义思潮,但不同于封建遗老林琴南,他们都是欧美留学生,摆出一副学贯中西的架势,以"昌明国粹,融化新知"为标榜,受到鲁迅戴望舒早期诗歌"",受法国魏尔伦等象征诗派的影响。

注重音乐,是其代表作。

以传统诗词中的丁香为意象,表现一个现代青年的迷茫、烦愁。

诗中那个"丁香一样地结着愁怨的姑娘"是中心意象,她在期待的梦幻中出现、走近,旋又在"雨的衰曲"里消失。

诗中ɑng韵的词反复出现,织就了一张音韵的网。

诗人把那份忧郁浪漫化、诗化了,获得广泛好评(为新诗音节开了个"雨巷诗人"的美32"一二八"前后江南某镇林家杂货小店倒闭过程的故事。

小说以林老板的挣扎与破产为情节主线,以林小姐的婚姻纠葛为副线,展示了当时的民族危机和经济恐慌,深刻地揭露和抨击了国民党反动派趁民族危难之时,大肆掠夺、敲诈和欺压小商人和穷苦贫民的罪行,挖掘了中下层人民悲惨命应修人等,是一个专心致志做情1949年7月2—决定性胜利的形势下,于北平召开了中华全国文学艺术工作者代表大会,简称第一次文代会。

中国近代文学思想及其演变共36页文档

1

0

、

倚

南

窗

以

寄

傲

,

审

容

膝

之

易

安

。

谢谢

11、越是没有本领的就越加自命不凡。——邓拓 12、越是无能的人,越喜欢挑剔别人的错儿。——爱尔兰 13、知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。——老子 14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。——歌德 15、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。——迈克尔·F·斯特利

中国近代文学思想及其演变பைடு நூலகம்

6

、

露

凝

无

游

氛

,

天

高

风

景

澈

。

7、翩翩新 来燕,双双入我庐 ,先巢故尚在,相 将还旧居。

8

、

吁

嗟

身

后

名

,

于

我

若

浮

烟

。

9、 陶渊 明( 约 365年 —427年 ),字 元亮, (又 一说名 潜,字 渊明 )号五 柳先生 ,私 谥“靖 节”, 东晋 末期南 朝宋初 期诗 人、文 学家、 辞赋 家、散

文 家 。汉 族 ,东 晋 浔阳 柴桑 人 (今 江西 九江 ) 。曾 做过 几 年小 官, 后辞 官 回家 ,从 此 隐居 ,田 园生 活 是陶 渊明 诗 的主 要题 材, 相 关作 品有 《饮 酒 》 、 《 归 园 田 居 》 、 《 桃花 源 记 》 、 《 五 柳先 生 传 》 、 《 归 去来 兮 辞 》 等 。

中国现代文学史·文学运动

【左联的成就和贡献】 1、左联的成立推动了左翼文艺运动的发展,剧 联、中国诗歌会使左翼文艺运动成为具有广泛群 众基础的文艺运动 2、左联密切了文艺与革命的联系,成为党领导 下的革命作家的统一组织,自觉作为无产阶级革 命事业的一翼,向帝国主义、封建主义和国民党 反动派展开英勇斗争; 3、粉碎了国民党的文化“围剿”,对中国革命 作出重大贡献;(左联五烈士:柔石、殷夫、胡 也频、冯铿、李伟森) 4、十分重视理论批评,进一步开展了马克思主 义文艺理论的传播、学习和运用; 5、根据马克思主义文艺思想,成立了“大众文 学委员会”,进行了三次规模很大的文艺大众化 讨论; 6、开展文艺思想斗争和论争,对革命文学初期 创作中的错误倾向,特别是“革命的罗曼蒂克” 倾向进行了批评、清算,贡献了新的题材、新的 主题、新的人物、新的精神,构成新文学第二个 十年创作的繁荣局面; 7、重视培养青年文学作者,为新文学增加了一 批新生力量。 【左联的错误及缺失】 1、政治上的左倾错误;2、理论上的教条主义倾 向;3、组织上的关门主义、宗派主义倾向;

1、晚清文学改良运动 在新的历史条件下的 发展。 2、适应以思想革命为 主要内容的新文化运 动而发生的。

1917 | 1927 五四文学 革命运动

【运动过程】 1、1915年《新青年》在上海创刊,标志着“ 五四”新文化运动的开始。1917年,胡适和 陈独秀分别发表《文学改良刍议》和《文学 革命论》,标志着“五四”文学革命的正式 开始。 2、1918年1月首刊胡适等人创作的白话新诗 。5月,刊登第一篇白话小说鲁迅的《狂人日 记》,周作人发表《人的文学》和《平民文 学》。 3、1920年,白话文终于取得了正宗地位,北 洋政府被迫承认白话文为国语。 【主要内容】 1、反对文言文,提倡白话文,是文学革命的 一个重要内容,是中国文学自身发展的迫切 要求; 2、反对封建旧文学,提倡新文学—人的文学 、平民文学; 3、介绍、翻译外国文学。

中国现代文学史三十年 填空与名词解释复习资料

中国现代文学史三十年填空与名词解释复习资料填空:1、严复翻译的几部西书将西方19世纪主要思潮的一部分介绍到中国来,《天演论》(赫胥黎原著《进化论与伦理学》)把进化论思想带进中国。

2、1902年——1917年,以“小说”命名的杂志就创办过27种(含报纸一种)3、“诗界革命”、“文界革命”、“小说界革命”等变革观念都是由梁启超提出的。

4、中国文学发展到清代,以诗文为正统,以古人约束今人为特点。

5、诗界革命要达到三个标准:“第一要新意境,第二要新语句,而又须以古人之风格入之,然后成其为诗。

6、真正以诗人面目倡言诗界革命的是黄遵宪。

7、提倡戏剧观念更新的代表有陈独秀8、1905年,后来为南社领导人的陈去病、柳亚子创办了我国最早的戏剧杂志《二十世纪大舞台》9、1906年李叔同、曾孝谷在日本东京发起了春柳社10、最早提出“言文合一”主张的是黄遵宪11、从文学出发论白话的还是梁启超,他在《小说丛话》中指出:“文学之进化有一大关键,即由古语之文学变为俗语之文学是也。

12、真正体现出现代意义上的文学观的,是王国维13、《宋元戏曲考》推许元杂居为“一代之绝作”,是“中国最自然之文学”。

14、在文学史上对现代化具有实际意义的是政论散文和小说(含翻译)15、 1909年成立的南社是这一时期影响最大的诗歌社团,以反清为主要特色,主要人物中的高旭、马君武原来就与梁启超等同是“诗界革命”中人。

16、五四后第一个十年的文学成就以小品为最大17、章炳麟(1869-1936)字枚叔,号太炎,浙江余杭人,民主革命家、学者。

章太炎国学造诣精深,是“有学问的革命家”,文章“所向披靡,令人神旺”。

其文章的突出主题是鼓吹排满、反清的民族民主革命。

18、 1906-1910年清末小说的高峰期,1907年则是翻译小说的高峰,与创作的繁荣持同步发展水平。

19、林纾(1852-1924)字琴南,号畏庐,冷红生,福建闽侯(今福州)人,文学家、翻译家。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

七言之间未较长短,但可想而知,包含大量周代民 歌的 《 诗三百》的地位因其情性之用必高于后代诗 歌。他后来讲演国学的时候也说: “ 三国以前的 诗,都从真性情流出,我们不能指出某句某字是

* ’ 佳,他们的好处,是无句不佳无字不佳的。”&

学,能够达到文学复古的时候,这爱国保种的力 量,不由你不伟大的” # , “ 彼意大利之中兴,且 以文学复古为之前导,汉学亦然。其于种族,固有 益无损已” $ 。章氏所说的 “ 文学复古”是袭用意 大利 “ 文艺复兴”的说法,显然与传统的古今对照

“ 复古”是中国古代文学史上常演不衰的剧 目,这种 “ 复古”虽可理解为对政治上恢复古制的 回应,但更应当视为文学的一种自律行为。刘绍瑾 先生十分重视中国古代文学思想中的 “ 复古”意 识,他说: “ 复古主义者在批判 ‘ 近今’、 ‘ 近 代’奇技百出、竞新弄巧的文化风习和刻意为文、 饣 豆饣 丁破碎的创作机制背后,体现出一定深度的终 极人文关怀和审美追求” ! , “ 复古”已成为国人 的一种审美情结。即使在十九、二十世纪之交的文 学观念变革期,进化论大行其道的时候,文学研究 的先锋人物对往古的审美风习仍隐隐含有一种眷 恋。本文即以梁启超、刘师培、章太炎、王国维为 代表,透视这一特殊的文学现象。

$ " !

所论,确有雄辩之处,不过笔者以为尚有两点值得 商榷:+2 《 人间词话》的创作的确与叔氏理论有密 切关系,但此时已与王国维崇信叔氏理论时不同, 彼时多以中国文化、美学、文学现象证叔氏学说, 而此时已回至中国文化本位,乃以叔氏理论证中国 文学、美学现象,故中国文学、美学的传统是基 础。’2 “ 以物观物”、 “ 赤子之心”等关键词,王 攸欣均能于王国维旧说中找到实例证明与叔氏的关 系,独 “ 境界”主 “ 情”的一面,多系王攸欣自我 发挥,不能以事实服人。基于此两点,笔者以为绝 不能轻视 “ 境界”说对中国传统的继承,这不仅在 于 “ 境界”的语源在中国,更为重要的是 “ 境界” 一词体现的美学精神,其渊源亦在中国。 “ 境界”说所涉真景物、真感情,可与自然相 阐发, 《 人间词话》五十二则有云 “ 纳兰容若以自

% ” 格论,诚当尔尔;以体裁论, 则固有未尽然者。 他

一

梁启超对文学观念的改造可以说是最力的,但 他早年对文学一类并不怎么看重,认为诗文是小 (《 道, 不能令其 “ 溺志 ” 万木草堂小学学记》) " 。 及至东渡日本,对政治小说发生了兴趣,引起了他 文学观念的突转。他所创办的 《 清议报》即连载政 治小说, 《 译印政治小说序》亦大谈政治小说之功 用: “ 昔欧洲各国变革之始,其魁儒硕学、仁人志 士,往往以其身之所经历,及胸中所怀政治议论, 一寄之于小说……往往每一书出,而全国之议论为 之一变。”# 《 论小说与群治之关系》更力推 “ 小 说为文学之最上乘”,谓 “ 小说有不可思议之力支 配人道”, “ 欲改良群治,必自小说界革命始;欲 新民,必自新小说始” $ 。显而易见,梁启超对小 说的推崇全在于小说的政治功用。虽然他不否认小 说 “ 感人至深”等文学本身的特点,但小说文学上 的特点最后要归结到 “ 改良群治”的政治事功上, 舍此则不可与言小说。就彼时的社会形势而言,无

文艺理论

!

名作 欣赏

文艺杂论

中国近代文学观念变革期的文学复古情结

暨南大学中文系,广州 " 佀同壮 (

关键词 :复古 摘 文学复古 化

!"#$%& ’

要 :文学 “ 复古”已成为国人的一种审美情结。即使在十九、二十世纪之交的文学观念变革期,进

化论大行其道的时候,文学研究的先锋人物梁启超、刘师培、章太炎、王国维等对往古的审美风习仍隐隐含 有一种眷恋。梁、刘、章三位因着意于进化论和政治事功,对文学复古的倾向有刻意隐藏的痕迹,王国维却 脱身于功利之外,因而能对文学复古进行深度审视。

( 所以,章太炎虽对 “ ’ 分。” & 文学”作了界划,但

刘师培对进化论也是大加欢迎的,在谈到斯宾 塞的 “ 文学退化”观时,他同样不能接受。 “ 英儒 斯宾塞耳有言: ‘ 世界愈进化,则文字愈退化。’ 夫所谓退化者,乃由文趋质,由深趋浅耳。” “ 由文趋质,由深趋浅”的 “ 退化”,视诸中国 文学,确乎如此。但他不能将这种事实理解为 “ 退 化”,在回应了梁启超关于小说与俗语文学的关系 之后,他说 “ 陋儒不察,以此为文字之日下也。然 天演之例,莫不由简趋繁,何独于文学而不然?故 世之讨论古今文字者,以为有浅深文质之殊,岂知 此正进化之公理哉?”然而,他的进化论使用得并 不彻底,说完上面一句话不久,即笔锋一转: “ 然 古代文词,岂宜骤废?”原来, “ 古文”是用以保 存国粹的。作为国粹派的中坚人物,这种说法自然 在情理之中。由上观之,刘氏此时的 “ 文学”理解 远没达到现代的水平, “ 文学”与 “ 文字”尚且不 分,混沌一片。而一接触到先秦,他的 “ 文学”理 解却忽然清晰了: “ 中国文学,至周末而臻极盛。 庄、列之深远,苏、张之纵横,韩非之排奡,荀、 吕之平易,皆为后世文章之祖。而屈、宋楚辞,忧 深思远,上承风雅之遗,下启词章之体,亦中国文 章之祖也。惟文学臻于极盛,故周末诸子,卒以文 词之美,得后世文士之保持,而流传勿失。” 此

三

章、梁、刘三位治学都有明显的政治倾向,相

!%*+,

!"#

!"#$

% & ’(()

名作 欣赏

文艺杂论

比而言,王国维倒是特立独行的。生逢乱世,没有 激发他济世救民的政治理想,却让他堕入了苦闷的 渊薮。当然,王的苦闷与其体质、性格皆有关系, “ 体素羸弱,性复忧郁,人生之问题,日往复于吾

# ,羸弱的体质、忧郁的性格,再加上时时不 " 前”!

志的主体,亦即他本人的欲求,并且每每是作为解 放了的,满足了的欲求 ( 快乐),更常是受阻抑的 欲求 ( 悲伤),不过总是作为感动,作为激情,作

’ 这种对于感情的认识与中国抒 " 为波动的心境。”!

情诗贵 “ 真”的传统绝不可同日而语, “ 真”并不 落实到自我,具有泛 “ 真”的色彩; “ 欲求”,无 论是 “ 满足”还是 “ 阻抑”,则明显地具有张扬自 我的倾向。对于 “ 真景物”,也不能全从 “ 纯粹直 观”中找根据。所谓 “ 真景物”,并非现实中的景 物,而是词语逗兴出的景物,即 “ 语语都在目 前”,这与钟嵘的 “ 直寻”、王夫之的 “ 现量”可 谓一脉相承,这也可以从庄子的 “ 目击而道存” (《 庄子・田子方》)那里找到渊源。庄子开启的 这种要求直现现象真实的审美感知方式,叶维廉亦 用 “ 以物观物”加以阐发: “ 物既客亦主,我既主 亦客。彼此能自由换位,主客 ( 意识与世界)互相 交参、补衬、映照,同时出现,物我相应,物物相

所说的体裁是指三百篇的四言进为五言,又进为七 言,继而长短句、曲,愈来愈复杂。就形式而言, 此亦可为 “ 铁案”。然 “ 风格”系何指?他没有 说。没说并不等于不重要,只不过是由于论述的重 点而有意漠视了 “ 风格”。 “ 风格”与 “ 体裁”相 对举,可见应偏于内容方面。 “ 风格”由三代向近 世的退化,很容易让人联想起刘勰的 “ 从质及讹, 弥近弥澹” (《 文心雕龙・通变》)的说法,由汉

( 王国维所说的 “ " 应,贯彻万象。”! 以物观物”原 * ,但 他 在 《 ) 人间 词 是 要 证明 叔 本 华 的 “ 直观”!

能摆脱的人生问题,王国维也就不能不苦闷了。所 以,王之治学,由哲学、美学而文学、史学,并无 外在的政治取向,而是秉执 “ 无用之用”,求人生 的慰藉。王氏这种无与世用的治学态度却成就了他 学术上的深刻。王国维在现代美学及现代文学批评 方面的开创之功已为学界公认,其所以有如此功 绩,一方面得自西学视野的应用,另一方面则来自 中国古学的功底。因他游离于政治之外,故对于 “ 古”能给以更为学理化的观照,这又必得涉及 《 人间词话》的 “ 境界”说了。 关于 “ 境界”,历来众说纷纭,多数学者在中 国文学传统里找根据,近来王攸欣却独辟他说,认 为 “ 境界”一本叔本华的 “ 理念” 。细检王攸欣

"

并无意于文学本身,而是着意于文化、文明层面, 以求中国的复兴。后来的文学史家定义文学时,常 拿章太炎作靶子加以批驳,的确有无的放矢之嫌。 章太炎的这种以复兴中国文化为鹄的的 “ 文学 复古”实际上是中国文学复古传统的中断,他提倡 的 “ 复古”是在列强环伺的情况下被动地扯起的一 面旗帜,与文学复古传统的自觉回复往古迥然不 同。但是,既然章氏的文学定义如此宽泛,就必然 也包含通常所谓的文学,而一旦落实于后者,审美 的复古便又复活了。 《 国故论衡》中有 《 辨诗》一 篇,其中有云: “ 本情性限辞语,则诗盛;远情性 憙 杂书,则诗衰。”四言、五言、七言诗体不断下 衰皆由乖离情性所致。其间他以高祖、项王为例, 说他们 “ 未尝习艺文”,然 《 大风》歌、 《 拔山》 曲却 “ 为文儒所不能举”。正因为 “ 未尝习艺 文”,未被智识所染,发情才真。所以,作诗 “ 情

’’ * +,) -.+/ * +(0/ & 1

!"#$

% & ’(()

!"#

名作 欣赏

文艺杂论

艺林散步

唐的 “ 淳而质”到宋初的 “ 讹而新”,显示的是一 种审美意态的变化。梁氏的 “ 风格”虽不可简单地 等同于刘勰所论,但也应该从审美文化心理层面去 理解。后来 《 情圣杜甫》中说 “ 艺术是情感的表 现,情感是不受进化法则支配的,不能说现代人的 情感一定比古人优美,所以不能说现代人的艺术一 定比古人进步” ,可以印证这一点。

论当时还是后世,他的这种行为都无可厚非。而他 这种急功近利的做法确也在客观上推动了中国小说 的大发展。但笔者所关注的不是他对新文学做了多 大贡献,而是在提倡新小说的过程中潜藏于他内心 的怀古倾向。为强调小说的影响力,他进而将小说 与俗文学联系起来,谓 “ 文学之进化有一大关键, 即由古语之文学变为俗语之文学是也”,他不同意 其他论者 “ 宋元以降为中国文学退化时代”的说 法,认为 “ 宋以后实为祖国文学之大进化。何以 故?俗语文学大发达故”。宋后的两大俗语文学派 之一便是小说,另一派 “ 儒家禅家之语录”又因清 代考据学的兴盛而中绝,于是就只有小说了。如果 只看这一段,却也无可如何,但要追究他为此说所 找的证据,又另当别论了。 “ 中国先秦之文,殆皆 用俗语。观 《 公羊传》、 《 楚辞》、 《 墨子》、 《 庄子》,其间各国方言错出者不少,可为佐证。 故先秦文界之光明数千年称最焉。”既已 “ 数千年 称最”,可否与近世、当世之小说一较呢?他没有 说,这里面原是有心结的。 “ 三代文学优于两汉, 两汉文学优于三唐,三唐文学优于近世,此几如铁 案,不能移动矣!”此说虽是对斯宾塞 “ 文学退 化”观的响应,但作为 “ 铁案”,恐怕早已在他心 中存在了,这是中国数千年历史循环论的遗传。但 为了附和进化论,他仍要申说: “ 顾吾以为,以风