中医院校“十二五”教材《中药学》重点

中药学重点难点总结

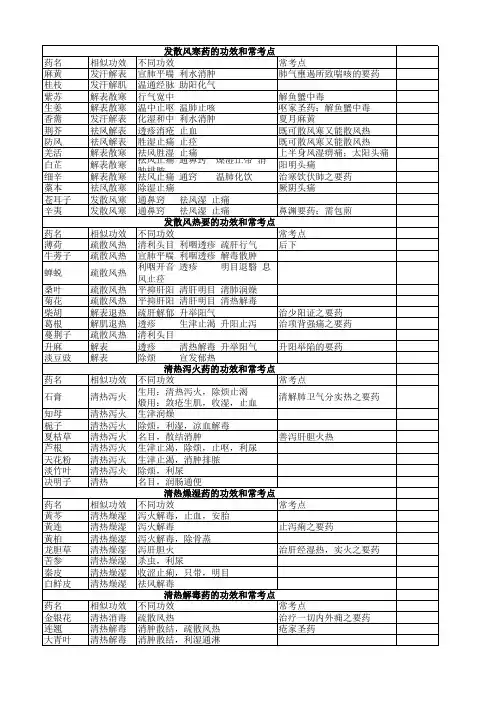

清热解毒 清热解毒 清热解毒 清热解毒 清热解毒 清热解毒 清热解毒 解毒 清热解毒 清热解毒 清热解毒 清热解毒 清热解毒 清热解毒 清热解毒 清热解毒 清热解毒 清热解毒 清热解毒 清热解毒 清热解毒 相似功效 清热凉血 清热凉血 清热凉血 清热凉血 清热凉血 清热凉血 相似功效 清透虚热 清肺降火 清热 退虚热 退虚热 相似功效 泻下攻积 泻下攻积 泻下攻积 泻下通便 相似功效 润肠通便 润肠通便 润肠通便 相似功效 祛风湿 祛风湿 祛风通络 疏经通络

常考点 有小毒

常考点 莪术和三棱功效相同

常考点 血中之气药;头痛不离川芎 能行血中气滞,气中血滞, 故专治一身上下诸痛 善治肢臂疼痛

常考点 一味丹参散,功同四物汤

补血兼行血

泽兰 药名 半夏 天南星 旋覆花 白芥子 白前 药名 川贝母 浙贝母 瓜蒌 桔梗 竹茹 竹沥 天竺黄 前胡 海藻 昆布 海蛤壳 药名 苦杏仁 百部 紫苏子 桑白皮 葶苈子 紫苑 款冬花 枇杷叶 白果 药名 朱砂 磁石 龙骨 琥珀 药名 酸枣仁 柏子仁 远志 首乌藤 合欢皮 药名 石决明 牡蛎 代赭石 珍珠母 刺蒺藜 罗布麻

温经止痛 善治痛痹 止痉 利小便 祛风湿热药的功效和常考点 不同功效 常考点 通络止痛,退虚热,消湿热 风药中之润剂 止痛,利水消肿 利关节,解毒 凉血消肿 利关节 祛风湿强筋骨药的功效和常考点 不同功效 常考点 安胎 肾虚胎动不安

五加皮

利水

狗脊

药名 藿香 苍术 厚朴 砂仁 白豆蔻 佩兰 草果 药名 茯苓 薏苡仁 泽泻 猪苓 香加皮 冬瓜皮 药名 车前子 滑石 石韦 木通 通草 瞿麦 地肤子 海金沙 萆薢 萹蓄 药名 茵陈

常考点 善治下半身风湿痹痛 善治诸骨鲠喉;善治行痹 善治风湿顽痹 为治风湿痹痛、筋脉拘急之 要药,善治着痹

中药学 重点

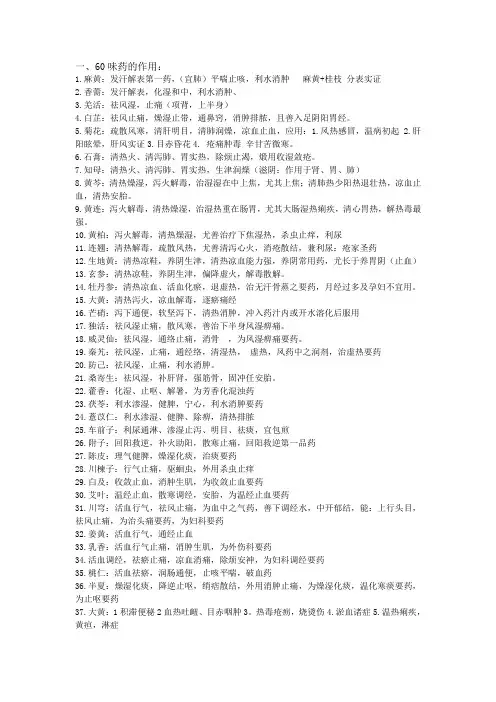

一、60味药的作用:1.麻黄:发汗解表第一药,(宜肺)平喘止咳,利水消肿麻黄+桂枝分表实证2.香薷:发汗解表,化湿和中,利水消肿、3.羌活:祛风湿,止痛(项背,上半身)4.白芷:祛风止痛,燥湿止带,通鼻窍,消肿排脓,且善入足阴阳胃经。

5.菊花:疏散风寒,清肝明目,清肺润燥,凉血止血,应用:1.风热感冒,温病初起2.肝阳眩晕,肝风实证3.目赤昏花4. 疮痛肿毒辛甘苦微寒。

6.石膏:清热火、清泻肺、胃实热,除烦止渴,煅用收湿敛疮。

7.知母:清热火、清泻肺、胃实热,生津润燥(滋阴:作用于肾、胃、肺)8.黄芩:清热燥湿,泻火解毒,治湿湿在中上焦,尤其上焦;清肺热少阳热退壮热,凉血止血,清热安胎。

9.黄连:泻火解毒,清热燥湿,治湿热重在肠胃,尤其大肠湿热痢疾,清心胃热,解热毒最强。

10.黄柏:泻火解毒,清热燥湿,尤善治疗下焦湿热,杀虫止痒,利尿11.连翘:清热解毒,疏散风热,尤善清泻心火,消疮散结,兼利尿:疮家圣药12.生地黄:清热凉鞋,养阴生津,清热凉血能力强,养阴常用药,尤长于养胃阴(止血)13.玄参:清热凉鞋,养阴生津,偏降虚火,解毒散解。

14.牡丹参:清热凉血、活血化瘀,退虚热,治无汗骨蒸之要药,月经过多及孕妇不宜用。

15.大黄:清热泻火,凉血解毒,逐瘀痛经16.芒硝:泻下通便,软坚泻下,清热消肿,冲入药汁内或开水溶化后服用17.独活:祛风湿止痛,散风寒,善治下半身风湿痹痛。

18.威灵仙:祛风湿,通络止痛,消骨,为风湿痹痛要药。

19.秦艽:祛风湿,止痛,通经络,清湿热,虚热,风药中之润剂,治虚热要药20.防己:祛风湿,止痛,利水消肿。

21.桑寄生:祛风湿,补肝肾,强筋骨,固冲任安胎。

22.藿香:化湿、止呕、解暑,为芳香化混浊药23.茯苓:利水渗湿,健脾,宁心,利水消肿要药24.薏苡仁:利水渗湿、健脾、除痹,清热排脓25.车前子:利尿通淋、渗湿止泻、明目、祛痰,宜包煎26.附子:回阳救逆,补火助阳,散寒止痛,回阳救逆第一品药27.陈皮:理气健脾,燥湿化痰,治痰要药28.川楝子:行气止痛,驱蛔虫,外用杀虫止痒29.白及:收敛止血,消肿生肌,为收敛止血要药30.艾叶:温经止血,散寒调经,安胎,为温经止血要药31.川穹:活血行气,祛风止痛,为血中之气药,善下调经水,中开郁结,能:上行头目,祛风止痛,为治头痛要药,为妇科要药32.姜黄:活血行气,通经止血33.乳香:活血行气止痛,消肿生肌,为外伤科要药34.活血调经,祛瘀止痛,凉血消痛,除烦安神,为妇科调经要药35.桃仁:活血祛瘀,润肠通便,止咳平喘,破血药36.半夏:燥湿化痰,降逆止呕,绡痞散结,外用消肿止痛,为燥湿化痰,温化寒痰要药,为止呕要药37.大黄:1积滞便秘2血热吐衄、目赤咽肿3。

中药学重点2

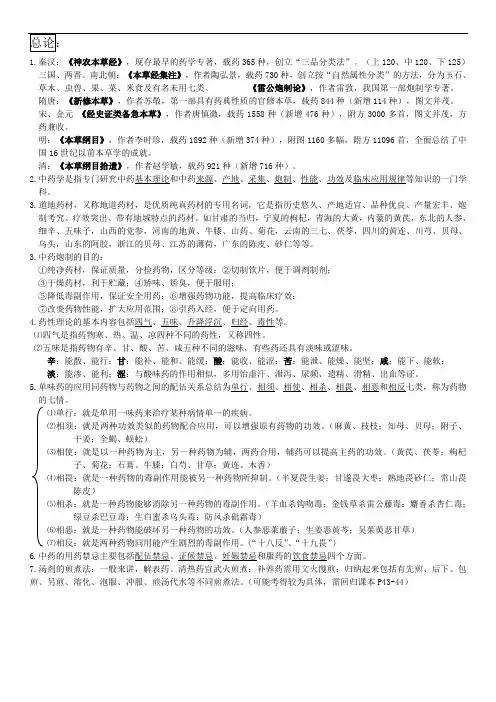

1.秦汉:《神农本草经》,现存最早的药学专著,载药365种,创立“三品分类法”。

(上120、中120、下125)三国、两晋、南北朝:《本草经集注》,作者陶弘景,载药730种,创立按“自然属性分类”的方法,分为玉石、草木、虫兽、果、菜、米食及有名未用七类。

《雷公炮制论》,作者雷敩,我国第一部炮制学专著。

隋唐:《新修本草》,作者苏敬,第一部具有药典性质的官修本草,载药844种(新增114种),图文并茂。

宋、金元《经史证类备急本草》,作者唐慎微,载药1558种(新增476种),附方3000多首,图文并茂,方药兼收。

明:《本草纲目》,作者李时珍,载药1892种(新增374种),附图1160多幅,附方11096首,全面总结了中国16世纪以前本草学的成就。

清:《本草纲目拾遗》,作者赵学敏,载药921种(新增716种)。

2.中药学是指专门研究中药基本理论和中药来源、产地、采集、炮制、性能、功效及临床应用规律等知识的一门学科。

3.道地药材,又称地道药材,是优质纯真药材的专用名词,它是指历史悠久、产地适宜、品种优良、产量宏丰、炮制考究、疗效突出、带有地域特点的药材。

如甘肃的当归,宁夏的枸杞,青海的大黄,内蒙的黄芪,东北的人参、细辛、五味子,山西的党参,河南的地黄、牛膝、山药、菊花,云南的三七、茯苓,四川的黄连、川芎、贝母、乌头,山东的阿胶,浙江的贝母、江苏的薄荷,广东的陈皮、砂仁等等。

3.中药炮制的目的:①纯净药材,保证质量,分捡药物,区分等级;②切制饮片,便于调剂制剂;③干燥药材,利于贮藏;④矫味、矫臭,便于服用;⑤降低毒副作用,保证安全用药;⑥增强药物功能,提高临床疗效;⑦改变药物性能,扩大应用范围;⑧引药入经,便于定向用药。

4.药性理论的基本内容包括四气、五味、升降浮沉、归经、毒性等。

⑴四气是指药物寒、热、温、凉四种不同的药性,又称四性。

⑵五味是指药物有辛、甘、酸、苦、咸五种不同的滋味,有些药还具有淡味或涩味。

超全中药学重点

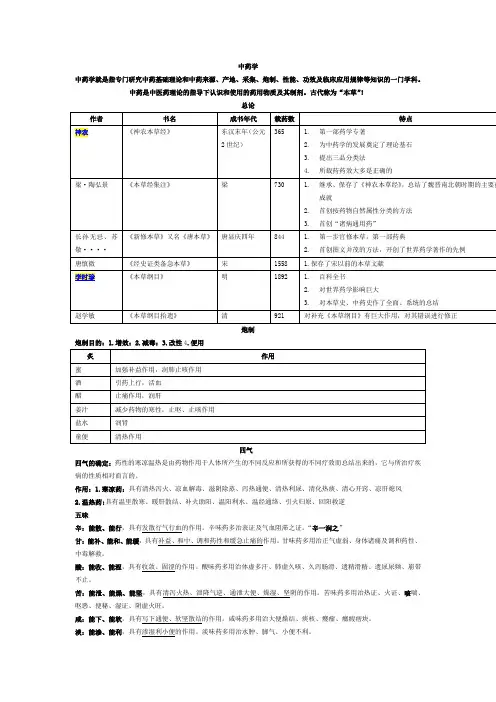

中药学中药学就是指专门研究中药基础理论和中药来源、产地、采集、炮制、性能、功效及临床应用规律等知识的一门学科。

中药是中医药理论的指导下认识和使用的药用物质及其制剂。

古代称为“本草”!总论炮制炮制目的:1.增效:2.减毒:3.改性4.便用四气四气的确定:药性的寒凉温热是由药物作用于人体所产生的不同反应和所获得的不同疗效而总结出来的,它与所治疗疾病的性质相对而言的。

作用:1.寒凉药:具有清热泻火、凉血解毒、滋阴除蒸、泻热通便、清热利尿、清化热痰、清心开窍、凉肝熄风2.温热药:具有温里散寒、暖肝散结、补火助阳、温阳利水、温经通络、引火归原、回阳救逆五味辛:能散、能行,具有发散行气行血的作用。

辛味药多治表证及气血阻滞之证。

“辛一润之”甘:能补、能和、能缓,具有补益、和中、调和药性和缓急止痛的作用。

甘味药多用治正气虚弱、身体诸痛及调和药性、中毒解救。

酸:能收、能涩,具有收敛、固涩的作用。

酸味药多用治体虚多汗、肺虚久咳、久泻肠滑、遗精滑精、遗尿尿频、崩带不止。

苦:能泄、能燥、能坚,具有清泻火热、泄降气逆、通泄大便、燥湿、坚阴的作用。

苦味药多用治热证、火证、咳喘、呕恶、便秘、湿证、阴虚火旺。

咸:能下、能软,具有写下通便、软坚散结的作用。

咸味药多用治大便燥结、痰核、瘿瘤、癥瘕痞块。

淡:能渗、能利,具有渗湿利小便的作用。

淡味药多用治水肿、脚气、小便不利。

涩:能收、能涩,多用治虚汗、泄泻、尿频、遗精、滑精、出血。

五味的不良反应:过辛,耗气伤津过酸,收敛邪气;过甘,腻膈碍胃;过苦,伤津败胃;过咸,血液淤结升降浮沉升降浮沉:是药物对人体作用的不同趋向性。

升,即上升提举,趋向于上;降,即下达降逆,趋向于下;浮,即向外发散,趋向于外;沉,即向内收敛,趋向于内。

影响药物升降浮沉的因素:四气五味、质地轻重、炮制、配伍沉降药、升浮药跟四气五味的关系:味属甘、辛,性属温、热的药物,大多是升浮药;味属苦、酸、咸,性属寒、凉的药物,大多是沉降药。

中药学重点整理 - My

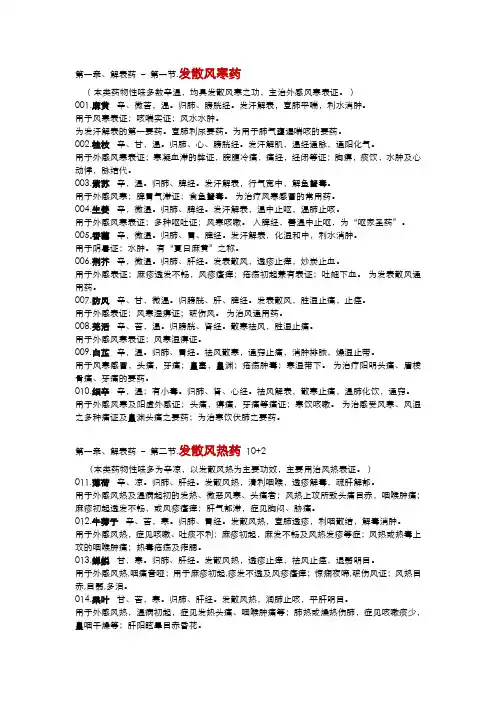

第一章、解表药–第一节.发散风寒药(本类药物性味多数辛温,均具发散风寒之功,主治外感风寒表证。

)001.麻黄辛、微苦,温。

归肺、膀胱经。

发汗解表,宣肺平喘,利水消肿。

用于风寒表证;咳喘实证;风水水肿。

为发汗解表的第一要药。

宣肺利尿要药。

为用于肺气壅遏喘咳的要药。

002.桂枝辛、甘,温。

归肺、心、膀胱经。

发汗解肌,温经通脉,通阳化气。

用于外感风寒表证;寒凝血滞的弊证,脘腹冷痛,痛经,经闭等证;胸痹,痰饮,水肿及心动悸,脉结代。

003.紫苏辛,温。

归肺、脾经。

发汗解表,行气宽中,解鱼蟹毒。

用于外感风寒;脾胃气滞证;食鱼蟹毒。

为治疗风寒感冒的常用药。

004.生姜辛,微温。

归肺、脾经。

发汗解表,温中止呕,温肺止咳。

用于外感风寒表证;多种呕吐证;风寒咳嗽。

入脾经,善温中止呕,为“呕家圣药”。

005.香薷辛,微温。

归肺、胃、脾经。

发汗解表,化湿和中,利水消肿。

用于阴暑证;水肿。

有“夏日麻黄”之称。

006.荆芥辛,微温。

归肺、肝经。

发表散风,透疹止痒,炒炭止血。

用于外感表证;麻疹透发不畅,风疹瘙痒;疮疡初起兼有表证;吐衄下血。

为发表散风通用药。

007.防风辛、甘,微温。

归膀胱、肝、脾经。

发表散风,胜湿止痛,止痉。

用于外感表证;风寒湿痹证;破伤风。

为治风通用药。

008.羌活辛、苦,温。

归膀胱、肾经。

散寒祛风,胜湿止痛。

用于外感风寒表证;风寒湿痹证。

009.白芷辛,温。

归肺、胃经。

祛风散寒,通窍止痛,消肿排脓,燥湿止带。

用于风寒感冒,头痛,牙痛;鼻塞,鼻渊;疮疡肿毒;寒湿带下。

为治疗阳明头痛、眉棱骨痛、牙痛的要药。

010.细辛辛,温;有小毒。

归肺、肾、心经。

祛风解表,散寒止痛,温肺化饮,通窍。

用于外感风寒及阳虚外感证;头痛,痹痛,牙痛等痛证;寒饮咳嗽。

为治感受风寒、风湿之多种痛证及鼻渊头痛之要药;为治寒饮伏肺之要药。

第一章、解表药–第二节.发散风热药 10+2(本类药物性味多为辛凉,以发散风热为主要功效,主要用治风热表证。

2024年中药学重点精华总结(二篇)

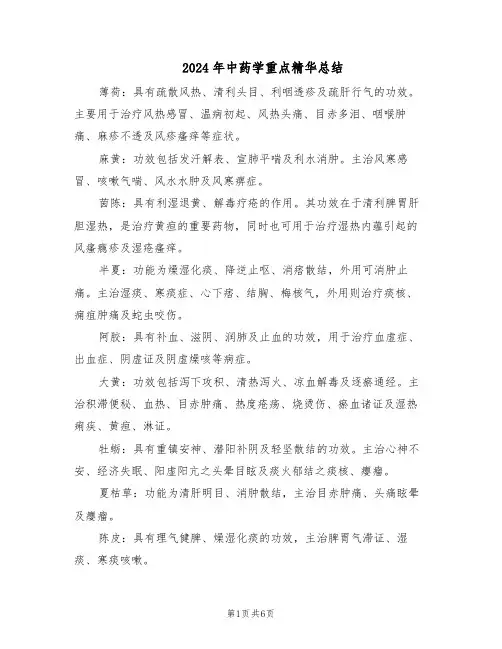

2024年中药学重点精华总结薄荷:具有疏散风热、清利头目、利咽透疹及疏肝行气的功效。

主要用于治疗风热感冒、温病初起、风热头痛、目赤多泪、咽喉肿痛、麻疹不透及风疹瘙痒等症状。

麻黄:功效包括发汗解表、宣肺平喘及利水消肿。

主治风寒感冒、咳嗽气喘、风水水肿及风寒痹症。

茵陈:具有利湿退黄、解毒疗疮的作用。

其功效在于清利脾胃肝胆湿热,是治疗黄疸的重要药物,同时也可用于治疗湿热内蕴引起的风瘙瘾疹及湿疮瘙痒。

半夏:功能为燥湿化痰、降逆止呕、消痞散结,外用可消肿止痛。

主治湿痰、寒痰症、心下痞、结胸、梅核气,外用则治疗痰核、痈疽肿痛及蛇虫咬伤。

阿胶:具有补血、滋阴、润肺及止血的功效,用于治疗血虚症、出血症、阴虚证及阴虚燥咳等病症。

大黄:功效包括泻下攻积、清热泻火、凉血解毒及逐瘀通经。

主治积滞便秘、血热、目赤肿痛、热度疮疡、烧烫伤、瘀血诸证及湿热痢疾、黄疸、淋证。

牡蛎:具有重镇安神、潜阳补阴及轻坚散结的功效。

主治心神不安、经济失眠、阳虚阳亢之头晕目眩及痰火郁结之痰核、瘿瘤。

夏枯草:功能为清肝明目、消肿散结,主治目赤肿痛、头痛眩晕及瘿瘤。

陈皮:具有理气健脾、燥湿化痰的功效,主治脾胃气滞证、湿痰、寒痰咳嗽。

莪术:功效为破血行气、消积止痛,主治血瘀气滞诸证及食积脘腹胀痛。

羌活与独活:两者均能祛风湿、止痛、解表,治疗风湿寒痹及风寒扶湿表证、头痛。

但羌活发散力强,常用于风寒感冒及风湿寒痹痛在上半身者,治疗头痛因于风寒者。

独活则多用于风寒湿痹在下半身者,治少阴头痛。

白术与苍术:两者均有健脾燥湿功能。

白术以健脾益气为主,多用于脾虚湿固而偏于虚证者;苍术则以苦温燥湿为主,适用于湿浊内阻而偏于实证者。

白术还有利尿止汗、安胎之功;苍术则有发汗解表、祛风湿及明目作用。

白芍与赤芍:两者均能止痛。

但赤芍性寒,善凉血活血而止痛,长于消散淤血;白芍则善敛阴柔肝而止痛,能平肝抑阳、敛阴养血。

生地黄与玄参:两者同归肾经,均有清热凉血、滋养阴液的功效。

中药学重点(精简)

1、麻黄:①发汗解表:用于风寒表证表实无汗者,最适宜于外感风寒,恶寒、发热、无汗患者,并常与桂枝配伍。

②平喘:用于各种喘咳气急病证,尤其适宜于风寒表证兼有喘咳者。

③利尿消肿:用于水肿,适宜于水肿、小便不利兼风寒表证者。

2、桂枝:①发汗解表:用于风寒表证。

②温通经脉,用于胸痹痛,心悸,结代脉,脘腹冷痛,经闭腹痛,风湿痹痛等寒邪阻滞病证。

③温助阳气,用于脾肾阳虚水肿,适宜于脾阳虚不能运化水湿及肾阳虚气化不行引起的水肿、小便不利等,常与利水渗湿类药物同用。

3、紫苏:①发散风寒,用于风寒感冒,常用于风寒表证,兼有气滞腹胀、恶心呕吐等。

②行气和胃止呕,用于脾胃气滞引起的腹胀呕吐,可用于外感、湿浊、饮食及其他原因引起的脾胃气滞,腹胀、呕吐。

因其兼能解表,尤宜于表证兼有腹胀呕吐者。

③解毒,用于鱼蟹中毒引起的腹痛呕吐,但用火配伍其他药物。

4、生姜:①发散风寒,用于风寒感冒。

②温中止呕,用于胃寒呕吐,最适宜于胃中受寒引起的呕吐,也可配伍用于其他原因引起的呕吐。

③温肺止咳,用于肺寒咳嗽。

本品既温散肺中的寒邪,又可止咳,外感风寒、寒痰犯肺引起的咳嗽痰多,均可配伍应用。

④解毒:不论是生半夏、生南星等药物毒性,还是因为食鱼蟹中毒引起的呕泻症状,均有缓解作用。

5、荆芥:①祛风解表:用于风寒、风热表证,也可用于风热引起的头昏头痛、咽喉疼痛以及目赤流泪等。

②透疹止痒,用于风疹、麻疹、皮肤瘙痒等。

③止血,用于各种出血证。

6、防风:①祛风解表:用于风寒表证。

②祛风湿,止痛,用于风湿痹痛。

③止痉,用于破伤风,角弓反张。

(3)用法用量:煎服,5~10g。

(7、羌活:①祛风散寒,用于风寒表证,能除湿止痛,尤其适宜于外感风寒兼夹湿邪引起的恶寒无汗、头项强痛、肢体酸痛等证。

②祛风湿,止痛,用于风湿痹痛及头痛等。

尤其以颈项肩臂等上半身疼痛者多用。

也可治疗其他原因引起的头痛、牙痛等。

8、白芷:①祛风散寒解表:用于风寒表证鼻塞头痛以及恶寒发热。

②通鼻窍,用于鼻渊(鼻窦炎)鼻塞。

中药学重点

解表药

发散风寒药

重点:麻黄桂枝生姜香薷荆芥防风羌活白芷细辛

了解:紫苏藳本苍耳子辛夷

发散风热药

重点:薄荷牛蒡子蝉蜕桑叶菊花柴胡升麻葛根

了解:蔓荆子淡豆豉

清热药

清热泻火药

重点:石膏知母芦根栀子

了解:天花粉竹叶淡竹叶夏枯草决明子

清热燥湿药

重点:黄芩黄连黄柏龙胆

了解:秦皮苦参白鲜皮

清热解毒药

重点:金银花连翘蒲公英鱼腥草白头翁

了解:穿心莲大青叶板蓝根青黛贯众紫花地丁野菊花土茯苓大血藤败酱草射干山豆根马勃马齿苋鸦胆子熊胆

清热凉血药

重点:生地黄玄参牡丹皮赤芍水牛角

了解:紫草

清虚热药

重点:青蒿地骨皮

了解:白薇银柴胡胡黄连

泻下药

攻下药

重点:大黄芒硝芦荟

了解:番泻叶

润下药

重点:火麻仁

了解:郁李仁

峻下逐水药

重点:甘遂京大戟芫花商陆巴豆

了解:牵牛子

祛风湿药

祛风寒湿瑶

重点:独活威灵仙川乌蕲蛇

了解:乌梢蛇木瓜

祛风湿热药

重点:秦艽防己雷公藤

了解:桑枝豨莶草洛石滕

祛风湿强筋骨药

重点:五加皮桑寄生

了解:狗脊

化湿药

重点:藿香苍术厚朴砂仁豆蔻

了解:佩兰草豆蔻草果

利水渗湿药

利水消肿药

重点:茯苓薏苡仁猪苓泽泻

利尿通淋药

重点:车前子木通石韦

了解:滑石通草瞿麦萹蓄地肤子草薢利尿退黄药

重点:茵陈金钱草虎杖。

中药学复习重点

炮制的目的纯净药材,保证质量。

切制饮片,便于调剂制剂。

干燥药材,利于贮藏。

矫臭矫味,便于服用。

降低毒副作用,保证安全用药。

增强药物功能,提高临床疗效。

改变药物性能,扩大应用范围。

引药入经,便于定向用药。

四气:寒热温凉四种药性作用:寒凉药:清热、泻火、解毒、滋阴、凉血作用;温热药:温阳散寒、回阳救逆,补阳温经等作用五味:辛甘酸苦咸五种不同的药味作用:辛:能散、能行。

有发散、行气、行血等作用。

如:麻黄、紫苏发散风寒、发汗解表,橘皮、木香能行气、红花能活血化瘀;甘:能补、能缓、能和。

具补益、缓急止痛、调和药性、和中的作用,如人参、黄芪补气,甘草缓急止痛、调和药性、和中。

酸:能收、能涩。

有收敛固涩的作用。

如乌梅、五味子能收敛固涩敛汗,敛肺止咳,涩肠止泻。

酸甘可以化阴,如乌梅、五味子。

苦:能泻、能燥。

泄有清泄、通泄、降泄。

清泄即清热泻火,通泄即通腑泻下,降泄即降气降火。

如黄连能清热泻火,大黄能通腑泻下;杏仁能降气平喘。

燥即燥湿,如厚朴、黄连能燥湿。

咸:能软坚、能下,具软坚散结和泻下的作用。

如芒硝能软件写下,治燥湿内结、便秘;海藻能软坚散结治痰核、瘿瘤性与味结合:每味药均有性和味,药物之间有气同味不同,或味同而气不同,其功效和作用就有明显差异。

如黄连与生地均属寒性,但气同而味异,黄连苦寒,可清热燥湿,生地甘寒可清热养阴生津;再如麻黄与薄荷味同而性异,麻黄辛温,能发散风寒,薄荷辛凉能发散风热。

所以气与味必须结合起来分析,方能全面正确的认识药物的性能、正确应用。

解表药:凡以发散表邪,解除治疗表证为主要作用的药物。

分为发散风寒药(性味多辛温,具有疏散风寒作用,治疗风寒表证)发散风热药(性味大多辛凉,具有疏散风热的作用,治疗风热表证)麻黄桂枝同:发散风寒作用显著,治风寒表证异:麻黄表实无汗者多用,又能宣肺平喘,利水消肿;桂枝发汗解肌,表虚证、表实证皆可应用,又可温经通脉,助阳化气。

柴胡、葛根同:药性升浮,能散邪解表,治外感发热,风热表证。

中药学重点

石膏与知母 二药均能清热泻火、生津止渴,用于外感热病之高热烦渴,内伤病的胃热消渴、肺热咳喘等。 同中之异:石膏大寒,清热泻火优于知母,知母质润,生津止渴优于石膏。 不同点: 石膏煅用能收湿、生肌、敛疮、止血,外治用于溃疡不敛、湿疹瘙痒、水火烫伤等;知母能润肠通便、滋肾阴清相火,治疗肠燥便秘、肾阴虚证,为石膏所不具备。

收涩药配伍补虚药:收涩药为治标之品,主要取其收敛固涩之性以敛其耗散,固其滑脱,但是滑脱病证根本原因是正气虚弱。故须与相应的补虚药配伍,以期标本兼顾

巨毒药:雄黄:0.05-0.1g 硫磺1.5-3g 轻粉0.1-0.2g

党参:健脾益肺。补血,生津:脾肺气虚证,气血丽虚及气津两伤证

西洋参:补气养阴,清热生津:气阴两虚,热病气虚津伤口渴,消渴

咸:“能下、能软”,即具有泻下通便、软坚散结的作用。淡:“能渗、能利”,即具有渗湿利小便的作用,涩:与酸味药的作用相似,多用治虚汗、泄泻、尿频、遗精、滑精、出血等证。

归经是药物作用的定位概念,既表示药物作用部位

配伍。相畏(反)的药物:硫黄畏朴硝,狼毒畏密陀僧。巴豆畏牵牛,丁香畏郁金,川乌、草乌畏犀角,牙硝畏三棱,官桂畏赤石脂,人参畏五灵脂。

生姜性味辛温,主散寒解表,止呕化痰。

干姜味大辛大热,主温胃散寒,回阴通脉。都具有散寒,温里,止咳作用

金银花与连翘功效主治异同: 相同点:清热解毒、疏散风热,用于热毒疮痈、风热感冒、温病初期等。 同中之异:金银花凉散风热优于连翘,连翘解毒消痈优于金银花,素有“疮家圣药”之称。

不同点:金银花又入血分,能凉血止痢,治疗热毒血痢;连翘又入心经,能清心开窍,治疗温病热陷心包之高热神昏,尚可散结、利尿,治疗瘰疬、痰核以及热淋尿少等。

杜仲。肝肾。补肝肾,强筋骨安胎 肝肾亏损,胎湿止痛。发汗解表,常用于治疗风寒湿痹和外感风寒湿表证

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

一:中药总述清热药:含义:凡以清热里热为主要功效,常用以治疗里热症得药物,称为清热药功效:实热证-—清热泻火、清热凉血、气血两清虚热证-—养阴清热适应证:温热病高热烦渴,脏腑实热证,湿热黄疸/泻痢,温毒发斑,疮痈肿毒等里热证注意点:①该类药物药性大多寒凉,易伤脾胃,故脾胃虚弱,食少便溏者慎用②苦寒药物易化燥伤阴,热证伤阴或阴虚者慎用③清热药禁用于阴盛格阳或真寒假热之证分类:清热泻火药、清热燥湿药、清热解毒药、清热凉血药、清虚热药化湿药:含义:凡气味芳香,性偏温燥,以化湿运脾为主要作用得药物,称为化湿药功效:醒脾化湿,燥湿健脾解暑适应证:湿浊内阻,脾为湿困,运化失常所致得脘腹痞满、呕吐泛酸、大便溏薄、食少体倦口干多涎、舌苔白腻等证注意点:药物气味芳香,多含挥发油,一般以作为散剂服用疗效较好,如后下多属辛温燥之品,易于耗气伤阴,故阴虚血燥及气虚者慎用利水渗湿药:含义:凡以通利水道,渗泄水湿为主要功效,常用以治疗水湿内停病证得药物功效:利水消肿,利尿通淋,利湿退黄等作用适应证:主要用于水湿内停所致得各种病证,如水肿、小便不利、泄泻、痰饮、淋证、黄疸、湿疮、带下、湿温等注意点:易耗伤津液,对阴亏津少、肾虚遗精遗尿者,宜慎用或忌用有些药物有较强得通利作用,孕妇应慎用分类:利水消肿药、利尿通淋药与利湿退黄药理气药:含义:凡以梳理气机为主要功效,常用以治疗气机不畅之气滞、气逆证得药物,称为理气药,又称行气药、其中行气力强者,又称为破气药功效:梳理气机,理气健脾,疏肝解郁,理气宽胸,行气止痛,破气散结,降逆止呕适应证:气逆证气滞证—脾胃气滞、肝气郁滞与肺气壅滞注意点:本类药物多辛温香燥,易耗气伤阴,故气阴不足者慎用止血药:含义:凡以制止体内外出血为主要功效,常用以治疗各种出血病证得药物,称止血药功效:凉血止血,温经止血,化瘀止血,收敛止血适应证:咳血,吐血,便血,尿血及外伤出血等体内外各种出血证分类:凉血止血药,温经止血药,化瘀止血药,收敛止血药注意点:1。

注意用药配伍2、止血不流瘀活血化瘀药:含义:凡以通利血脉,促进血行,消散瘀血为主要功效,常用以治疗瘀血证得药物,称为活血化瘀药,也称活血祛瘀药,简称活血药或化瘀药。

其中活血化瘀作用强者,又称破血药或逐瘀药功效:通过活血化瘀作用从而达到止痛,调经,疗伤,消癥,通痹,消痈,祛瘀生新等功效适应证:适用于一切瘀血阻滞之证分类:活血止痛药,活血调经药,活血疗伤药,破血消癥药注意点:1.活血化瘀药行散走窜,易耗血动血,应注意防其破泄太过,做到化瘀而不伤正2.不宜用于妇女月经过多以及其她出血证而无瘀血现象者,对于妇女尤当慎用或忌用化痰止咳平喘药:含义:凡以祛痰或消痰为主要功效,常用以治疗痰证得药物,称为化痰药;以制止或减轻咳嗽喘息为主要功效,常用以治疗咳嗽气喘得药物,称止咳平喘药功效:化痰药—温化寒痰,燥化湿痰,清化热痰,润肺化痰,化痰软坚散结,部分化痰药还兼有止咳平喘,散结消肿功效止咳平喘药—降气宣肺,润肺,泻肺,化痰,敛肺适应证:痰、咳、喘分类:温化寒痰药,清化热痰药,止咳平喘药平肝息风药:含义:凡以平肝潜阳或息风止痉为主要功效,常用以治疗肝阳上亢或肝风内动病证得药物功效:平肝潜阳、息风止痉,部分药物兼有镇惊安神、清肝明目、重镇降逆、凉血以及祛风通络等功效适应证:主要用于治疗肝阳上亢,头晕目眩,以及肝风内动,痉挛抽搐分类:平抑肝阳药、息风止痉药注意点:脾虚慢惊者,不易寒凉之品;阴虚血亏者,当忌温燥之药二:中药功效:紫苏梗:理气宽中,止痛,安胎香薷:发汗解表,化湿与中,利水消肿羌活:解表散寒,祛风除湿,止痛桑叶:疏散风热,清肺润燥,平抑肝阳,清肝明目,凉血止血菊花:疏散风热,平抑肝阳,清肝明目,清热解毒葛根:解肌退热,生津止渴,透疹,升阳止泻,通经活络,解酒毒石膏:生用:清热泻火,除烦止渴煅用:收湿,生肌,敛疮,止血黄芩:清热燥湿,泻火解毒,止血,安胎黄连:清热燥湿,泻火解毒龙胆:清热燥湿,泻肝胆火连翘:清热解毒,消肿散结,疏散风热,清心利尿地骨皮:凉血除蒸,清肺降火大黄:泻下攻积,清热泻火,凉血解毒,逐瘀通经,利湿退黄芒硝:泻下攻积,润燥软坚,外用清火消肿火麻仁:润肠通便独活:祛风除湿,通痹止痛,解表桑寄生:祛风湿,补肝肾,强筋骨,安胎元苍术:燥湿健脾,祛风散寒,名目厚朴:燥湿消痰,下气除满砂仁:化湿行气,温脾止泻,理气安胎茯苓:利水渗湿,健脾,宁心车前子:清热利尿通淋,渗湿止泻,名目,祛痰附子:回阳救逆,补火助阳,散寒止痛干姜:温中散寒,回阳通脉,温肺化饮肉桂:补火助阳,散寒止痛,温通经脉,引火归元吴茱萸:散寒止痛,降逆止呕,助阳止泻枳实:破气消积,化痰散痞沉香:行气止痛,温中止呕,纳气平喘香附:疏肝解郁,理气宽中,调经止痛山楂:消食健脾,行气散瘀,化浊降脂麦芽:行气消食,健脾开胃,回乳消胀三七:散瘀止血,消肿定痛茜草:凉血,祛瘀,止血,痛经白及:收敛止血,消肿生肌艾叶:温经止血,散寒止痛,调经,安胎,外用去湿止痒川芎:活血行气,祛风止痛郁金:活血止痛,行气解郁,清心凉血,利胆退黄姜黄:活血行气,痛经止痛乳香:活血定痛,消肿生肌没药:散瘀定痛,消肿生肌丹参:活血祛瘀,痛经止痛,清心除烦,凉血消痈红花:活血通经,散瘀止痛桃仁:活血祛瘀,润肠通便,止咳平喘牛膝:逐瘀通经,补肝肾,强筋骨,利尿通淋,引血下行鸡血藤:活血补血,调经止痛,舒筋活络骨碎补:活血疗伤止痛,补肾强骨,外用消风祛斑半夏:燥湿化痰,降逆止呕,消痞散结,外用消肿止痛天南星:燥湿化痰,祛风止痉,外用散结消肿川贝母:清热润肺,化痰止咳,散结消痈浙贝母:清热化痰止咳,解毒散结消痈瓜蒌:清热涤痰,宽胸散结,润燥滑肠竹沥:清热豁痰,定惊利窍天竺黄:清热化痰,清心定惊桔梗:宣肺,祛痰,利咽,排脓苦杏仁:降气止咳平喘,润肠通便桑白皮:泻肺平喘,利水消肿朱砂:清心镇惊,安神,明目,解毒磁石:镇惊安神,平肝潜阳,聪耳明目,纳气平喘龙骨:镇惊安神,平肝潜阳,收敛固涩酸枣仁:养心补肝,宁心安神,敛汗,生津柏子仁:养心安神,润肠通便,止汗远志:安神益智,交通心肾,祛痰,消肿石决明:平肝潜阳,清肝明目牡蛎:潜阳补阴,重镇安神,软坚散结,收敛固涩,制酸止痛代赭石:平肝潜阳,重镇降逆,凉血止血羚羊角:平肝息风,清肝明目,清热解毒牛黄:凉肝息风,清心豁痰,开窍醒神,清热解毒钩藤:息风定痉,清热平肝天麻:息风止痉,平抑肝阳,祛风通络冰片:开窍醒神,清热止痛石菖蒲:开窍豁痰,醒神益智,化湿开胃人参:大补元气,复脉固脱,补脾益肺,生津养血,安神益智西洋参:补气养阴,清热生津党参:健脾益肺,养血生津黄芪:补气升阳,固表止汗,利水消肿,生津养血,行滞通痹,托毒排脓,敛疮生肌白术:健脾益气,燥湿利水,止汗,安胎山药:补脾养胃,生津益脾,补肾涩精甘草:补脾益气,清热解毒,祛痰止咳,缓急止痛,调与诸药鹿茸:补肾阳,益精血,强筋骨,调冲任,托疮毒淫羊藿:补肾阳,强筋骨,祛风湿巴戟天:补肾阳,强筋骨,祛风湿杜仲:补肾阳,强筋骨,安胎当归:补血活血,调经止痛,润肠通便熟地黄:补血滋阴,益精填髓白芍:养血调经,敛阴止汗,柔肝止痛,平抑肝阳龟甲:滋阴潜阳,益肾强骨,养血补心,固经止崩鳖甲:滋阴潜阳,退热除蒸,软坚散结五味子:收敛固涩,益气生津,补肾宁心乌梅:敛肺,涩肠,生津,安蛔山茱萸:补益肝肾,收敛固脱三:重点药:柴胡:【药性】苦、辛,微寒。

【功效】疏散退热,疏肝解郁,升举阳气。

【应用】1、感冒发热,寒热往来。

2。

肝郁气滞,胸胁胀痛,月经不调、3.气虚下陷,子宫脱垂,脱肛。

此外,本品还可退热截疟,又为治疗疟疾寒热得常用药。

【用法用量】煎服,3~9g。

解表退热宜生用,且用量宜稍重;疏肝解郁宜醋炙,升阳可生用或酒炙,其用量均宜稍轻、【使用注意】柴胡其性升散,古人有“柴胡劫肝阴”之说,阴虚阳亢,肝风内动,阴虚火旺及气机上逆者忌用或慎用。

栀子:【药性】苦,寒、归心、肺、三焦经。

【功效】泻火除烦,清热利湿,凉血解毒、(焦栀子:凉血止血。

) 外用消肿止痛【应用】1、热病心烦。

2。

湿热黄疸、3。

淋证涩痛、4、血热吐衄。

5。

目赤肿痛。

6、热毒疮疡。

7。

扭挫伤痛【用法用量】煎服,6~10克。

外用生品适量,研末调敷。

生栀子走气分而泻火,焦栀子入血分而凉血止血。

【使用注意】本品苦寒伤胃,脾虚便溏者慎用。

大黄:【药性】苦,寒、【功效】泻下攻积,清热泻火,凉血解毒,逐瘀通经,利湿退黄。

【应用】1。

实热积滞便秘、2。

血热吐衄,目赤咽肿。

3、痈肿疔疮,肠痈腹痛、4.瘀血经闭,产后瘀阻,跌打损伤。

5.湿热痢疾、黄疸尿赤、淋证、水肿。

6.烧烫伤此外,大黄可“破痰实”,通脏腑,降湿浊,用于老痰壅塞,喘逆不得平卧,大便秘结者、【用法用量】煎服,3~15g;用于泻下不宜久煎,入汤剂应后下,或用开水泡服。

外用适量,研末敷于患处。

酒大黄善清上焦血分热毒,用于目赤咽肿,齿龈肿痛;熟大黄泻下力缓,泻火解毒,用于火毒疮疡、大黄炭凉血化瘀止血,用于血热有瘀出血证。

【使用注意】本品为峻烈攻下之品,易伤正气,如非实证,不宜妄用;本品苦寒,易伤胃气,脾胃虚弱者慎用;其性沉降,且善活血祛瘀,故妇女怀孕、月经期、哺乳期应忌用。

秦艽:【药性】辛、苦、平【功效】祛风湿,清湿热,止痹痛,退虚热【应用】1。

风湿痹证,筋脉拘挛,骨节酸痛。

2。

中风半身不遂、3、湿热黄疸。

4。

骨蒸潮热,小儿疳积发热【用法用量】煎服,3~10g。

茯苓:【药性】甘、淡,平。

【功效】利水渗湿,健脾,宁心。

【应用】1。

水肿尿少。

2。

痰饮眩悸、3、脾虚食少,便溏泄泻、4。

心神不安,惊悸失眠。

【用法用量】煎服,10~15g。

【使用注意】虚寒精滑者忌服苍术:【药性】辛、苦,温【功效】燥湿健脾,祛风散寒,明目【应用】1。

湿阻中焦,脘腹胀满,泄泻,水肿。

2。

风湿痹痛,脚气痿躄3。

风寒感冒。

4。

夜盲,眼目昏涩【用法用量】煎服,3~9g附子:【药性】辛、甘,大热;有毒【功效】回阳救逆,补火助阳,散寒止痛【应用】1。

亡阳虚脱,肢冷脉微。

2、寒湿痹痛3、肾阳虚衰、阳痿宫冷,虚寒吐泻、脘腹冷痛,阴寒水肿,心阳不足、胸痹冷痛,阳虚外感【用法用量】煎服,3~15g;先煎,久煎,口尝至无麻辣感为度【使用注意】本品辛热燥烈,孕妇慎用,阴虚阳亢者忌用。

不宜与半夏、瓜蒌、贝母、白蔹、白及同用、生品外用,内服须经炮制。

若内服过量,或炮制、煎煮方法不当,可引起中毒、香附:【药性】辛、微苦、微甘、平。

【功效】疏肝解郁,理气宽中,调经止痛【应用】1.肝郁气滞,胸胁胀痛,疝气疼痛2.月经不调,闭经痛经,乳房胀痛3.脾胃气滞,脘腹痞闷,胀满疼痛【用法用量】煎服,6~10g。

醋炙增强舒肝止痛作用【使用注意】不久煎,预产期不可用三七:【药性】甘、微苦,温【功效】散瘀止血,消肿定痛【应用】1.咯血,吐血,衄血,便血,崩漏,外伤出血2.胸腹刺痛,跌扑肿痛【用法用量】煎服,3~9g;研末吞服,1次1~3g。