教科版小学科学三年级下册第二单元教案

教科版三年级科学下册第二单元教案

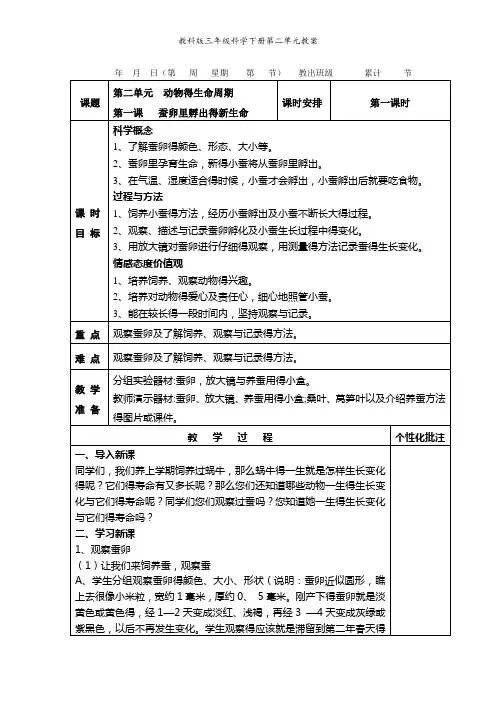

教科版三年级科学下册第二单元教案课题第二单元动物的生命周期第一课蚕卵里孵出的新生命课时安排第一课时课时目标科学概念1、了解蚕卵的颜色、形态、大小等。

2、蚕卵里孕育生命.新的小蚕将从蚕卵里孵出。

3、在气温、湿度适合的时候.小蚕才会孵出.小蚕孵出后就要吃食物。

过程与方法1、饲养小蚕的方法.经历小蚕孵出及小蚕不断长大的过程。

2、观察、描述和记录蚕卵孵化及小蚕生长过程中的变化。

3、用放大镜对蚕卵进行仔细的观察.用测量的方法记录蚕的生长变化。

情感态度价值观1、培养饲养、观察动物的兴趣。

2、培养对动物的爱心及责任心.细心地照管小蚕。

3、能在较长的一段时间内.坚持观察和记录。

重点观察蚕卵及了解饲养、观察和记录的方法。

难点观察蚕卵及了解饲养、观察和记录的方法。

教学准备分组实验器材:蚕卵.放大镜和养蚕用的小盒。

教师演示器材:蚕卵、放大镜、养蚕用的小盒;桑叶、莴笋叶以及介绍养蚕方法的图片或课件。

教学过程个性化批注一、导入新课同学们.我们养上学期饲养过蜗牛.那么蜗牛的一生是怎样生长变化的呢?它们的寿命有又多长呢?那么你们还知道哪些动物一生的生长变化和它们的寿命呢?同学们你们观察过蚕吗?你知道他一生的生长变化和它们的寿命吗?二、学习新课1、观察蚕卵(1)让我们来饲养蚕.观察蚕A、学生分组观察蚕卵的颜色、大小、形状(说明:蚕卵近似圆形.看上去很像小米粒.宽约1毫米.厚约0. 5毫米。

刚产下的蚕卵是淡黄色或黄色的.经1—2天变成淡红、浅褐.再经3 —4天变成灰绿或紫黑色.以后不再发生变化。

学生观察的应该是滞留到第二年春天的卵.颜色应该是紫黑色的。

)B、让学生自己设计观察记录.把观察到的现象及时记录下来。

(2)仔细观察.还有什么发现?(比如蚕卵的中心处是凹下去的等。

学生也可能会发现有黄色的卵.那可能是未受精的卵.是不会孵出小蚕来的。

如果是白色的.那是已经孵出小蚕的空卵壳.如果仔细观察.在空卵壳上还会发现有小孔。

)2、从卵里出来的小生命(1)小蚕什么时候从卵里出来.小蚕是怎样从卵里出来的.出来以后会干什么?(让学生预测一下.目的激发学生继续观察的兴趣。

小学科学教科版三年级下册第二单元第4课《蚕变了新模样》教案(2023新课标版)

4.蚕变了新模样【教材简析】本节课的重点是观察蚕蛹。

蚕蛹是由蚕的幼虫发育来的,是蚕的另一种生命形态。

教材的探索部分主要包括两个活动:一是描述我们观察到的蚕吐丝结茧的过程并交流;二是观察蚕蛹的形态结构特征。

通过这两个活动,既可以检查学生前期课外观察活动的成果,还可以进一步激发他们观察蚕茧内部变化的好奇心。

再研讨环节,围绕“蚕蛹与蚕的幼虫有哪些相同和不同”“蚕蛹还会变化吗”“蚕茧对蚕起到什么作用?”三个问题,引发学生积极关注和思考蚕身体变化与外界环境适应性的关系,并帮助学生构建生物多样性与共同性相统一的观点积累感性经验。

本节课内容和后面几课将共同帮助学生构建对昆虫共同特征的认识。

【学情分析】经过一个月左右的饲养,学生对于蚕已经有了一定的感情,随着蚕开始吐丝结茧,学生迎来了收获成果的时刻。

学生对于获得的蚕茧充满了好奇,因此,需要紧紧抓住学生的兴趣点,引导学生发现问题、提出问题。

特别是针对蚕茧中的蛹是有生命的吗?从哪些地方可以推测有生命?还会发生哪些变化?在这节课上需要进行分层引导,并提供多种观察工具,指导学生用多种方法进行观察,并进行有效的记录。

【教学目标】[科学观念]通过观察蚕茧和蚕蛹,知道蚕蛹是由蚕的幼虫发育而来;了解蚕蛹的身体结构,知道蚕茧具有保护蚕蛹的作用。

[科学思维]根据观察获得的信息,推测蚕茧中有蛹,用比较的方法研究蚕蛹和幼虫的异同点,建立两者之间的联系。

[探究实践]观察过程中,学会用多种方法观察蚕茧和蚕蛹的外部形态特征,能用图画进行描述和记录。

[态度责任]通过蚕丝和人类的关系,初步理解人类的生活依赖环境,并可以通过技术合理利用自然资源改善自己的生活。

【教学重难点】[重点]观察并记录蚕蛹的外部形态特征。

[难点]能用比较的方法研究蚕蛹与幼虫的相同与不同,进一步认识两者的关系。

推测蚕茧中有蛹及蚕蛹身体可能发生的变化。

【教学准备】[教师]多媒体课件。

[学生]每组一套蚕茧、放大镜、剪刀、手电、尺子、作业本等。

小学科学教科版三年级下册第二单元第3课《蚕长大了》教案(2023春新课标版)

3.蚕长大了【教材简析】第一节课学生启动了蚕的饲养活动,通过一段时间对蚕宝宝的照顾,以及观察记录活动,学生对自己饲养的蚕有了一定的感情。

本节课要对四龄的蚕进行观察,课堂教学过程中,通过引领学生展示他们的观察记录,交流这一段时间发现的蚕的生长、发育以及饮食、运动等行为的新变化以及饲养蚕的经验和教训。

通过观察蚕幼虫的身体结构及行为特征,发现蚕宝宝的外部形态特征,引领学生关注蚕未来的生长变化,指导学生为五龄蚕的吐丝结茧做好准备。

【学情分析】通过前课的引导,大部分学生对蚕的饲养活动继续保持着强烈的好奇心与观察欲,部分学生可能也拥有了一些初步的养蚕经验,对于蚕的形态变化已经有了一定的认识和了解。

但学生对各部位的名称以及对应的功能还不熟悉,对观察到的现象还不能进行科学的解释,通过课堂的教学活动和同学的发现交流,帮助学生解惑答疑。

养蚕活动是一个学生长期探究的过程,需要教师不断鼓励和引导,以帮助学生在这长期的饲养观察活动中进行深入细致地观察,并坚持记录。

【教学目标】科学观念:通过对蚕的观察,了解蚕幼虫分为头、胸、腹三部分;身体有口、眼、足、气门等结构,与取食、运动、呼吸等功能相适应;发现它的生长发育需要适宜的温度、水分、氧气和食物,在生长过程中会伴随着眠和蜕皮等现象。

[科学思维]能在教师的指导下,比较分析幼蚕身体变化与生命活动变化的联系。

能在教师引导下,分析蚕的身体结构与其生命活动相适应。

[探究实践]能用尺子、放大镜等工具对蚕进行观察,利用文字和画图的方式描述和记录幼蚕的形态特征,认识到蚕的结构特征及生命活动现象。

[态度责任]通过饲养蚕,理解坚持做好观察记录的重要性,对养蚕活动及研究蚕的生长变化保持浓厚的兴趣,领悟到生命的可爱和可贵,懂得珍爱生命。

【教学重难点】[重点]交流养蚕过程中的新发现,观察蚕幼虫的生命活动,认识蚕的幼虫的身体结构及对应的功能。

[难点]区别即将吐丝的蚕,为蚕的吐丝结茧做好准备。

【教学准备】[教师]多媒体课件,教师课前需要了解学生前期养蚕观察记录情况。

教科版三年级科学下册第二单元教案教学设计

教科版三年级科学下册第二单元教案教学设计【课程目标】1. 认识并了解物体的四种基本性质:颜色、形状、大小和质量。

2. 观察并描述不同物体的颜色、形状、大小和质量。

3. 培养学生独立观察并用准确的语言描述物体的能力。

4. 培养学生用适当的方式表达观点和感受的能力。

【教学准备】1. 教学用具:彩色图片、各种形状的物体、不同大小的物体、天秤。

2. 教学素材:绘本故事《色彩大探险》。

【教学过程】一、导入(5分钟)1. 利用彩色图片引起学生的兴趣。

2. 引导学生观察图片中物体的颜色、形状、大小和质量。

3. 发散思维:请学生举例描述自己身边的物体的颜色、形状、大小和质量,并与同桌分享。

二、引入新知(10分钟)1. 出示绘本故事《色彩大探险》,讲述故事情节并引导学生从故事中观察物体的颜色。

2. 学生带着问题阅读故事,教师适时引导学生思考、提出问题。

3. 课堂讨论:学生依次描述故事中不同颜色的物体,并做比较。

三、实践探究(20分钟)1. 给学生发放各种形状的物体,并要求他们用准确的语言描述物体的形状。

2. 学生进行小组合作,相互观察彼此的物体,用准确的语言描述对方物体的形状,并交流彼此的观察结果。

3. 教师引导学生总结常见的物体形状,并进行分类。

四、延伸拓展(15分钟)1. 给学生展示不同大小的物体,引导学生讨论物体的大小对于我们的日常生活的影响。

2. 学生自由观察教师提供的物体,并用准确的语言描述物体的大小。

3. 教师引导学生进行思考,提出问题:大小不一定代表好坏,需要根据使用场景来判断大小是否合适。

五、实践应用(15分钟)1. 给学生展示天秤,引导学生思考物体的质量。

2. 学生自由选择物体,分别用天秤称重,并用准确的语言描述物体的质量。

3. 学生小组讨论:质量大的物体是否一定好?引导学生思考物体质量与实际应用的关系。

六、巩固提高(10分钟)1. 教师提问:颜色、形状、大小和质量,哪个性质是最容易观察的?为什么?2. 学生积极回答并提供理由。

三年级科学下册新教科版第二单元《动物的一生》全部教案(共8课时)

教科版三年级科学下册第二单元《动物的一生》全部教案《迎接蚕宝宝的到来》教学设计【教材简析】本课是三年级下册“动物的一生”单元的第1课,也是对蚕的一生有整体认识的一节课。

本课作为单元的起始课,是贯穿整个单元的养蚕活动的开始,需要为蚕宝宝的到来和后续的长期观察活动做好必要的准备。

本课由四部分组成:第一部分——聚焦,“蚕卵是什么样的?”引导学生认识到静态的蚕卵是生命存在的一种形式。

结合“幼虫和幼崽从动物卵中破壳而出叫孵化”的资料提示,提出“怎样观察记录蚕一生的生长变化呢?”的问题,教师通过开展观察记录活动了解学生的已有经验,启发学生回忆并交流自己对蚕的一生的相关认识。

第二部分——探索,通过观察蚕卵、为蚕宝宝建造“家”、制定蚕的一生的观察计划、设计蚕的生长变化记录表等准备活动,学生能够对蚕的生命过程有整体认识。

第三部分——研讨,“蚕卵是什么样的?蚕卵孵化需要什么条件?”这些问题主要是为了让学生整理在探索部分的所得,引导学生正确表述科学词汇“卵”“孵化”“观察计划”,提醒学生课后重点关注蚕卵的孵化,并督促学生做好饲养和观察工作。

“研究蚕一生的生长变化过程,我们应该怎样做?”这个问题帮助学生梳理两个方面的内容,第一个内容是知道蚕的一生的变化过程大致是怎样的,第二个内容是指导饲养小蚕的方法和注意事项,这是养蚕活动中很关键的问题。

第四部分——拓展,观察记录蚕卵的变化,记录蚕宝宝出生的日期和样子。

这部分是课堂学习的延续部分,需要课后完成,并记录在活动手册中。

【学生分析】学生平时见过不少动物,有些学生还养过蜗牛、金鱼等,他们对动物的生命周期是有一定的感性认识的。

但养过蚕的学生较少,所以学生通常对蚕宝宝充满兴趣,不过有些学生对经历饲养蚕宝宝的一生的过程还缺乏足够的耐心和持之以恒记录的习惯和能力。

【教学目标】科学概念目标1. 蚕卵的外部形态特征包括颜色、大小、形状等。

2. 蚕的一生从卵开始,蚕卵里孕育着新生命。

3. 蚁蚕是由蚕卵孵化出来的。

教科版三年级科学下册第二单元教案

(2)仔细观察,还有什么发现?

(比如蚕卵得中心处就是凹下去得等。学生也可能会发现有黄色得卵,那可能就是未受精得卵,就是不会孵出小蚕来得。如果就是白色得,那就是已经孵出小蚕得空卵壳,如果仔细观察,在空卵壳上还会发现有小孔。)

2、从卵里出来得小生命

对蚕蛹得观察要提出得五个问题进行。

(1)蛹得外形与蚕有什么不同?

(2)还能找到眼睛与足吗?身上得环节还在吗?

(3)蛹会动吗?它得身上长出了什么东西?

(4)在剪开得茧里还发现了什么,它可能就是什么?

(5)其她发现。(指茧里还能发现蚕吐尽丝后化蛹之前蜕下得皮等情况。)

最后得推测就是蛹还会变化吗?它会变成什么模样?希望学生得推测能以一定得观察事实作为依据。

教学

准备

分组实验器材:蚕卵,放大镜与养蚕用得小盒。

教师演示器材:蚕卵、放大镜、养蚕用得小盒;桑叶、莴笋叶以及介绍养蚕方法得图片或课件。

教学过程

个性化批注

一、导入新课

同学们,我们养上学期饲养过蜗牛,那么蜗牛得一生就是怎样生长变化得呢?它们得寿命有又多长呢?那么您们还知道哪些动物一生得生长变化与它们得寿命呢?同学们您们观察过蚕吗?您知道她一生得生长变化与它们得寿命吗?

2、认识资料积累与整理得重要意义。

重点

整理观察记录,认识蚕得一生所经历得卵幼虫蛹成虫几个阶段。

难点

认识到蚕得一生分为出生、生长发育、繁殖、死亡四个阶段。

教学

准备

学生分组实验器材:学生自己得观察记录、画得图与拍得照片、制作得标本与小报等资料。

教师演示器材:有关蚕得一生得图片或课件。

教一定有很多话要说,也有一些问题,希望与同学交流。交流活动能帮助学生们进一步感受生命得变化,(活动得目得提高对养蚕得兴趣。)

【科学】教科版小学科学三年级下册第二单元第5课《茧中钻出了蚕蛾》教案

【解析】【解答】子叶是种子贮藏营养物质的组织,C选项符合题意,故答案为:C。

【分析】种子包括胚和种皮,其中胚是发育成新的生命的结构,子叶是贮藏营养物质的组织,种皮可以保护种子内部的结构。

5.下列动物中不是产卵繁殖的是( )。

A.鸡 B.青蛙 C.老鼠

【答案】C

【解析】【解答】A、鸡是卵生动物。不符合题意。

莲蓬、椰子的种子是利用水流传播的;

苍耳的种子是利用动物传播的。

7.豌豆种子的结构中能发育成豌豆幼苗的是( )。

A.种皮 B.胚 C.胚芽 D.子叶

【答案】B

【解析】【解答】种皮保护胚和胚乳,胚由受精卵发育,长成幼苗。

故答案为:B。

【分析】种皮起到保护种子的作用。胚芽发育生长后变成植物的茎和叶,胚根发育生长后变成植物的根,子叶为种子发芽提供营养。

【答案】B

【解析】【解答】蒲公英是利用风力传播种子的,利用风力传播种子的还有:芦苇、杨柳、槭树、枫树等,它们的种子都具有轻、带翅或绒毛等特点;

故答案为:B。

【分析】植物的种子都有自己的传播方法:

油菜的果实在成熟时会突然炸裂,在炸裂的同时就将种子弹射出去,称为弹射传播,像油菜种子一样弹射传播的植物还有:绿豆、大豆、豌豆、芝麻、凤仙花、喷瓜等;

观察结果:蚕蛹变成了蚕蛾,蚕蛾会交尾、产卵。

蛹羽化成蚕蛾后,破茧而出。蚕蛾的口器退化,不能咬破蚕茧,那么它是怎样从茧中钻出来的呢?原来蚕蛾是借助了一种棕红色的碱性液汁破茧而出的。蚕蛾先吐出这种液汁,使粘着蚕丝的丝胶溶解,然后用头和足把丝拨开,形成一个圆洞,这样蚕蛾一个小洞出现;蚕蛾口器分泌液体,软化茧层;蚕蛾从蚕茧中破茧而出;雌雄蚕蛾交尾的现象。交尾也称为交配;雌性蚕蛾产卵的场景;所有蚕蛛活动的全景图。有些蚕蛾正在交配,有些蚕娥在产卵,有些蚕娥已死亡。

教科版三年级下册科学第二单元无脊椎动物的一生教案

教科版三年级下册科学第二单元无脊椎动物的一生教案教学目标1. 了解什么是无脊椎动物。

2. 探究无脊椎动物的一生活动。

3. 能够简单描述蜗牛、蚯蚓、蜈蚣、蚂蚁等无脊椎动物的特征、性及生活环境。

教学重点1. 无脊椎动物的概念2. 无脊椎动物的一生活动教学难点无教学准备1. 多媒体教学设备2. 教师准备无脊椎动物标本或图片教学过程导入(5分钟)首先请同学们看看以下图片,猜猜这些动物有什么特点。

新课展示(10分钟)1. 介绍无脊椎动物,以蜗牛为例,介绍蜗牛的特点、生活环境、性。

2. 利用多媒体工具让同学们了解无脊椎动物的生活方式并简单了解无脊椎动物的分类。

3. 根据学生的年龄特点,使用有趣的绘本教材带领学生探索“为什么小丑鱼会躲在海葵里面”、“为什么蚊子会吸血”等问题,引导学生了解无脊椎动物的一生活动。

课堂探究(25分钟)1. 根据教师的指引,呈现出不同的无脊椎动物标本或图片,鼓励同学们猜测这是什么动物、这些动物有什么特征。

让学生感受无脊椎动物的多样性和不足之处。

2. 每个小组选择一种无脊椎动物,探究这种动物的外形、生活环境、食物来源等,制作海报或PPT展示。

小结(10分钟)1. 请同学回答无脊椎动物的特征、生活环境、性等问题。

2. 请学生展示小组探究的成果。

课后作业结合实际生活,设计有关无脊椎动物的访问题目,让学生通过发布调查问卷的方式,了解身边的无脊椎动物种类和性。

教学反思本节课使用了多种教学方法,引导学生探究无脊椎动物的特征和习性,并让学生在小组合作中互相学习,充分发挥小组合作学习的效果。

另外,课后调查问卷设计环节可以巩固学生的学习成果,并且了解身边的无脊椎动物的习性和种类,帮助学生更深入地了解生态环境。

【科学】(教科版)小学科学三年级下册第二单元第6课《蚕的一生》教案

【答案】解:把蜂箱放进果园里或进行人工授粉。因为这样可以使花及时传粉、受精,有助于果树结果。

【解析】【解答】为了防止果树不结果,可以将蜜蜂箱放进果园里或者人工授粉。这样可以使花及时传粉、受精。有助于果树结果。

【分析】雄蕊可以分为花药和花丝两部分,花药里面含有很多花粉。雌蕊可以分为柱头、花柱和子房三部分。雄蕊产生的花粉传播到雌蕊柱头上,会使雌蕊子房里的胚珠受精。胚珠受精以后,果实和种子开始成长,花朵开始凋谢。

拓展:了解更多昆虫的一生。

1.菜粉蝶的一生。

菜粉蝶,别名菜白蝶,幼虫又称菜青虫,是我国分布最普遍、危害最严重,经常成灾的害虫。跟蚕一样,菜粉蝶的一生也经历卵、幼虫、蛹、成虫四个阶段。

(1)菜粉蝶的卵竖立呈瓶状,初产时为淡黄色,后变为橙黄色,孵化前为淡紫灰色。

(2)幼虫,即俗称的菜青虫。幼虫共5龄,末龄幼虫体长28~35毫米。初孵化时灰黄色,后变青绿色,身体呈圆筒形,中段较肥大,背部有一条不明显的黄色纵线。

3.蚕的一生从蚕卵中破壳而出开始到蚕蛾死亡为止大约56天。

提示:蚕的一生经历了卵、幼虫、蛹、成虫四个阶段,每个阶段的外部形态各不相同。蚕的一生从蚕卵中破壳而出开始到蚕蛾死亡终止,大约为56天。

成虫

一般昆虫的一生要经过四种形态:卵、幼虫、蛹、成虫(不完全变态类昆虫为卵、若虫、成虫);有的昆虫的成虫没有进食器官,只能活数小时至数天,目的是完成交配、产卵。

观看蚕的一生视频资料。

研讨:我们可以将蚕的一生分为哪几个主要阶段?每个阶段大约经历多长时间?算一算蚕的一生是多长时间?

蚕的一生不同阶段记录表

1.蚕的一生经历了卵——幼虫——蛹——成虫四个阶段,每个阶段的外部形态各不相同。

【科学】教科版小学科学三年级下册第二单元第2课《认识其他动物的卵》教案

教科版三下第二单元第2课《认识其他动物的卵》教学设计课题认识其他动物的卵单元二学科科学年级三学习目标1.许多动物都是通过产卵繁殖后代的。

2.卵是动物一生的初始阶段,卵孵化发育成小动物。

3.不同动物的卵外部形态不同,但内部结构基本相似。

4.能根据卵的外部形态特征,对卵进行简单分类。

5.能观察并能识别鸡卵的内部结构。

6.能根据卵各部分结构的特点,推测各部分的功能。

7.对卵为什么能孵化出小动物有好奇心,对动物卵有探究的兴趣。

8.能通过研究动物卵体会生命的多样性和可延续性。

9.科学、技术、社会与环境目标体会到人类行为能够影响动物的繁殖和生长。

重点比较不同动物卵的特征,给卵分类以及观察、识别鸡卵的内部结构。

难点根据鸡卵各部分结构的特点,推测各部分的功能。

教学过程教学环节教师活动学生活动设计意图导入新课你知道蚕宝宝是从哪里来的吗?它是用什么来繁殖后代的呢?出示图片,从蚕卵孵化出来的,很多动物和蚕一样,通过产卵繁殖后代,我们称为卵生动物。

学生交流回答。

旨在温故知新。

讲授新课聚焦:像蚕一样,许多动物都是通过产卵繁殖后代的。

不同动物的卵一样吗?动物的卵里都有什么呢?分析:许多动物都是通过产卵繁殖后代的,最常见的就是鸟类和昆虫。

生活中我们常见的动物的卵有鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋、鹤鹑蛋等,这些动物的卵的大小和颜色都不一样,如鸡蛋是白色或棕色的,鸭蛋和鹅蛋是青灰色的,鹳鹑蛋是带花纹的。

但是这些动物的卵的内部结构都相似,都有蛋黄和蛋白。

结论:不同动物的卵是不一样的。

不同的卵生动物的卵在形态、大小、颜色、有无硬壳等方面各不相同。

探索:观察不同动物的卵,与蚕卵比较找出它们的相同和不同。

观察材料:蛇和蛇卵、鸡和鸡卵(鸡蛋)、鱼和鱼卵、蛙和蛙卵、龟和龟卵、蚂蚁和蚂蚁卵6种动物及其卵的图片。

学生小组交流研讨,小组代表或科代表回答。

学生观察、记录交流并汇报。

由蚕卵拓展到其他更多动物的卵。

通过观察图片中不同动物的卵,并与观看不同动物的卵的视频资料。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

(5)其他发现。(指茧里还能发现蚕吐尽丝后化蛹之前蜕下的皮等情况。)

教学重难点或关键

对蚕茧的形状、颜色、大小进行观察,测量茧的长度的方法。

教学具

分组实验器材:蚕茧,放大镜,小剪刀,手电筒。

教师演示器材:热水,小碗,竹签,丝绸制品。

教学时间

20XX年月日

教学流程

添加或删减内容

一、教学导入:

同学们蚕吐丝了,丝把蚕严严地包裹了起来。蚕为什么要做个茧把自

己包起来?茧里的蚕变成什么样子了?下来我们就来进行观察。

板

书

设

计

2蚕的生长变化

日期 体长(毫米) 吃食情况 排便情况 活动情况

反

思

三洲中心校第六册科学科教案

课题

2.3、蚕变了新模样

共2课时

第1课时

教

学

目

标

1、变蛹前的蚕是蚕生长发育过程中的幼虫,蛹是蚕生长发育过程的另一个形态。蛹的外形和幼虫区别很大。

2、蚕蛹被茧包裹,茧能起到保护蛹的作用。

3、蚕茧是由一根丝组成的,蚕丝可以织成丝绸或被加工成各种丝织品。

二是课外观察蚕卵的变化; (指导学生课后继续观察蚕卵的变化。具体来说观察小蚕是怎样孵出的,刚孵出的小蚕是什么样的。)要求学生记录小蚕孵出的日期和气温,思考小蚕的孵化和什么条件有关。活动的是让学生明白蚕的孵化还需要另一个环境条件,即需要一定的温度。

三是指导学习观察和记录的方法。

指导学生阅读养蚕窍门

教师小结:小蚕与其他动物一样,也是需要一定生活条件的,我们要满足它的生活条件,它才会生长得好。

教学时间

20XX年月日

教学流程

添加或删减内容

一、导入新课

同学们,我们养上学期饲养过蜗牛,那么蜗牛的一生是怎样生长变化的呢?它们的寿命有又多长呢?那么你们还知道哪些动物一生的生长变化和它们的寿命呢?同学们你们观察过蚕吗?你知道他一生的生长变化和它们的寿命吗?

二、学习新课

1、观察蚕卵

(1)让我们来饲养蚕,观察蚕

2、观察蚕的外形和行为

(1)蚕的外形是指蚕身体的颜色、形状,以及它的头部、胸部、腹部、足等。行为是指蚕用什么爬行,怎样爬行?蚕是怎样吃桑叶的等。

(2)讨论蚕的身体结构和它的生存有什么关系。

3、蚕还会长成什么样

预测蚕将会怎样变化,并指导学生下一步进行观察和记录的内容及方法。(教学的要点是怎样区别即将吐丝的蚕、怎样为它营造结茧的场所,以及指导学生帮助蚕顺利地吐丝结茧等。)

教学时间

20XX年月日

教学流程

添加或删减内容

2、从卵里出来的小生命

(1)小蚕什么时候从卵里出来,小蚕是怎样从卵里出来的,出来以后会干什么?(让学生预测一下,目的激发学生继续观察的兴趣。)

(2)小蚕就要出来了,我们要为它准备什么呢? (学生分组讨论)

(3)为什么要在盒盖上扎小孔呢?

一是指导学生为小蚕准备好家(这个活动的重点是为蚕的出生做准备。具体来说要准备一个盒子作为蚕的“房子”,还要在盒盖上扎些小孔,“如果天气干燥,可以在蚕卵上洒一些水”。)

共2课时

第2课时

教

学

目

标

1、了解蚕卵的颜色、形态、大小等。

2、蚕卵里孕育生命,新的小蚕将从蚕卵里孵出。

3、在气温、湿度适合的时候,小蚕才会孵出,小蚕孵出后就要吃食物。

教学重难点或关键

观察蚕卵及了解饲养、观察和记录的方法。

教学具

分组实验器材:蚕卵,放大镜和养蚕用的小盒。

教师演示器材:蚕卵、放大镜、养蚕用的小盒;桑叶、莴笋叶以及介绍养蚕方法的图片或课件。

三洲中心校第六册科学科教案

课题

2.1、蚕卵里孵出的新生命

共2课时

第1课时

教

学

目

标

1、了解蚕卵的颜色、形态、大小等。

2、蚕卵里孕育生命,新的小蚕将从蚕卵里孵出。3、在气温、湿度适合的时候,小蚕才会孵出,小蚕孵出后就要吃食物。

教学重难点或关键

观察蚕卵及了解饲养、观察和记录的方法。

教学具

分组实验器材:蚕卵,放大镜和养蚕用的小盒。教师演示器材:蚕卵、放大镜、养蚕用的小盒;桑叶、莴笋叶以及介绍养蚕方法的图片或课件。

板

书

设

计

蚕卵里孵出的新生命

颜色

观察蚕卵 大小

形状

反

思

三洲中心校第六册科学科教案

课题

2.2、蚕的生长变化

共1课时

第1课时

教

学

目

标

1、蚕在生长的过程中,身长、体重、食量等方面都会不断发生变化。

2、蜕皮是蚕生长过程中的显著特点,蚕每次蜕皮后身体都会发生变化。

3、蚕的生长情况和环境条件密切相关。

教学重难点或关键

A、学生分组观察蚕卵的颜色、大小、形状(说明:蚕卵近似圆形,看上去很像小米粒,宽约1毫米,厚约0.5毫米。刚产下的蚕卵是淡黄色或黄色的,经1—2天变成淡红、浅褐,再经3 —4天变成灰绿或紫黑色,以后不再发生变化。学生观察的应该是滞留到第二年春天的卵,颜色应该是紫黑色的。)

B、让学生自己设计观察记录,把观察到的现象及时记录下来。

怎样区别即将吐丝的蚕、怎样为它营造结茧的场所,以及指导学生帮助蚕顺利地吐丝结茧等。

教学具

分组实验器材:放大镜,直尺,天平;学生自己饲养的蚕。

教师演示器材:有关蚕的外形特征、行为,以及蜕皮的图片或多媒体资料。

教学时间

20XX年月日

教学流程

添加或删减内容

一、导入新课

同学们饲养是小蚕究竟发生了什么变化呢?下面我们就一起来观察蚕的生长变化。

二、学习新课

1、交流蚕的生长变化

学生交流汇报前一段时期养蚕活动的发现和体会。(交流时,让学生出示自己的记录单、照片、图画、标本等。从体长、吃食情况、排便情况、活动情况、蜕皮情况等方面进行汇报和交流。)

关于蜕皮学生一定有很多话要说,也有一些问题,希望与同学交流。交流活动能帮助学生们进一步感受生命的变化,(活动的目的提高对养蚕的兴趣。)

二、学习新课

1、观察蚕蛹

蚕吐丝把自己裹了起来,结茧后就看不见蚕了。蚕变成了什么样呢?茧里面的蚕还活着吗?这是学生们非常好奇的问题。希望学生们能作出猜测,同时能想办法证明自己的猜测。

对蚕蛹的观察要提出的五个问题进行。

(1)蛹的外形和蚕有什么不同?

(2)还能找到眼睛和足吗?身上的环节还在吗?

(3)蛹会动吗?它的身上长出了什么东西?

(2)仔细观察,还有什么发现?

(比如蚕卵的中心处是凹下去的等。学生也可能会发现有黄色的卵,那可能是未受精的卵,是不会孵出小蚕来的。如果是白色的,那是已经孵出小蚕的空卵壳,如果仔细观察,在空卵壳上还会发现有小孔。)

板

书

设

计

蚕卵里孵出的新生命

颜色பைடு நூலகம்

观察蚕卵 大小

形状

反

思

三洲中心校第六册科学科教案

课题

2.1、蚕卵里孵出的新生命