中国数学家陈景润的故事

(完整版)数学家陈景润的故事

《数学家陈景润的故事——教子有方》

陈景润不仅是数学奇才,在教育孩子方面也有独特的见解。

儿子名叫陈由伟。

( 1981年12月生) “陈由伟”这个名字是陈景润起的。

陈由是他与夫人各自的姓,伟则希望其对人类有伟大贡献的意思。

陈景润对独生儿子的培养方法是:民主对待儿子。

家庭民主,父子民主,母子民主,使孩子能自由自在成长,使他的思维方法更具有个性。

陈景润认为,孩子有个性才能成才,文艺家、政治家、科学家都靠个性的发展才获得成功。

陈景润希望儿子将来也当科学家。

陈由伟天生聪明,每当他拿玩具,便好奇地把玩具解剖——拆开看个明白。

一个玩具几十元,当母亲的便拉下脸来严肃批评儿子。

这时,陈景润总是乐呵呵地站在儿子一边说:“孩子有好奇心是件好事。

他能拆开玩具证明他有求知欲望,能研究问题。

当父母的要支持他才对。

”

儿子上小学后,常常向陈景润谈自己的事,学习、劳动或与同学的往来。

陈景润认真听着,然后为孩子当参谋,或表扬或批评纠正。

很快,他就获得了孩子的信任,和儿子成了朋友。

陈景润认为,教育培养孩子,要因人而异,不同环境、不同性格,教育的方式方法也要不同。

这正是这位举世闻名的数学家的过人之处。

陈景润与由昆欣慰地讲,教育孩子要灵活,要分阶段。

孩子的成长与教育方法分不开。

大数学家陈景润他所取得的成绩,他所赢得的殊荣,为千千万万的知识分子树起了一面不凋的旗帜,辉映三山五岳,召唤着亿万的青少年奋发向前。

他离开我们整整十八年了。

人们是永远不会忘记他的。

2014年2月11日整理。

数学家陈景润的名人故事

数学家陈景润的名人故事

1937年,勤奋的陈景润考上了福州英华书院,此时正值抗日战争时期,清华大学航空工程系主任留英博士沈元教授回福建奔丧,不想因战事被滞留家乡。

几所大学得知消息,都想邀请沈教授前进去讲学,他谢绝了邀请。

由于他是英华的校友,为了报达母校,他来到了这所实验中学为同学们讲授数学课。

一天,沈元教师在数学课上给大家讲了一故事:“200年前有个法国人发现了一个有趣的现象:6=3+3,8=5+3,10=5+5,12=5+7,28=5+23,100=11+89。

每个大于4的偶数都可以表示为两个奇数之和。

因为这个结论没有得到证明,所以还是一个猜想。

大数学欧拉说过:虽然我不能证明它,但是我确信这个结论是正确的。

它像一个美丽的光环,在我们不远的前方闪耀着眩目的光芒。

……”陈景润瞪着眼睛,听得入神。

因此,陈景润对这个巧妙问习题产生了浓重的兴趣。

课余时间他最爱到图书馆,不仅读了实验中学辅导书,这些大学的数理化课程教材他也如饥似渴地阅读。

因此获得了“书呆子”的雅号。

兴趣是第一教师。

正是这样的数学故事,引发了陈景润的兴趣,引发了他的勤奋,从而引发了一位伟大的数学家。

1。

数学故事陈景润

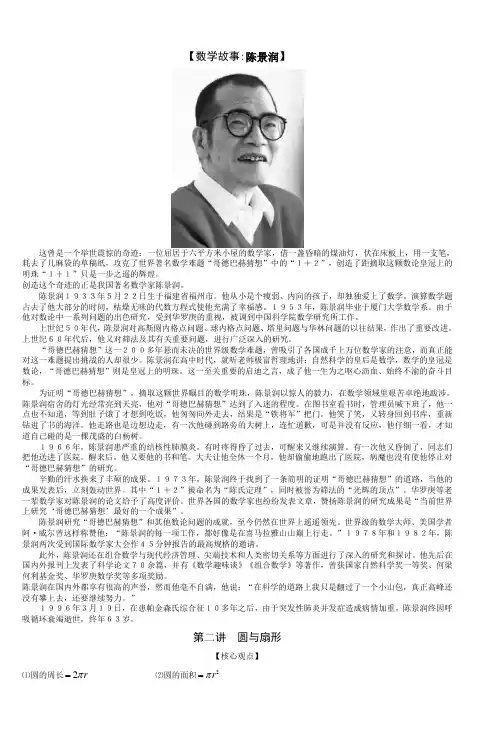

【数学故事:陈景润】这曾是一个举世震惊的奇迹:一位屈居于六平方米小屋的数学家,借一盏昏暗的煤油灯,伏在床板上,用一支笔,耗去了几麻袋的草稿纸,攻克了世界著名数学难题“哥德巴赫猜想”中的“1+2”,创造了距摘取这颗数论皇冠上的明珠“1+1”只是一步之遥的辉煌。

创造这个奇迹的正是我国著名数学家陈景润。

陈景润1933年5月22日生于福建省福州市。

他从小是个瘦弱、内向的孩子,却独独爱上了数学。

演算数学题占去了他大部分的时间,枯燥无味的代数方程式使他充满了幸福感。

1953年,陈景润毕业于厦门大学数学系。

由于他对数论中一系列问题的出色研究,受到华罗庚的重视,被调到中国科学院数学研究所工作。

上世纪50年代,陈景润对高斯圆内格点问题、球内格点问题、塔里问题与华林问题的以往结果,作出了重要改进。

上世纪60年代后,他又对筛法及其有关重要问题,进行广泛深入的研究。

“哥德巴赫猜想”这一200多年悬而未决的世界级数学难题,曾吸引了各国成千上万位数学家的注意,而真正能对这一难题提出挑战的人却很少。

陈景润在高中时代,就听老师极富哲理地讲:自然科学的皇后是数学,数学的皇冠是数论,“哥德巴赫猜想”则是皇冠上的明珠。

这一至关重要的启迪之言,成了他一生为之呕心沥血、始终不渝的奋斗目标。

为证明“哥德巴赫猜想”,摘取这颗世界瞩目的数学明珠,陈景润以惊人的毅力,在数学领域里艰苦卓绝地跋涉。

陈景润宿舍的灯光经常亮到天亮,他对“哥德巴赫猜想”达到了入迷的程度。

在图书室看书时,管理员喊下班了,他一点也不知道,等到肚子饿了才想到吃饭,他匆匆向外走去,结果是“铁将军”把门。

他笑了笑,又转身回到书库,重新钻进了书的海洋。

他走路也是边想边走,有一次他碰到路旁的大树上,连忙道歉,可是并没有反应,他仔细一看,才知道自己碰的是一棵茂盛的白杨树。

1966年,陈景润患严重的结核性肺膜炎,有时疼得昏了过去,可醒来又继续演算。

有一次他又昏倒了,同志们把他送进了医院。

著名数学家陈景润的故事

著名数学家陈景润的故事

导读:陈景润,1933年5月22日生于福建福州,当代数学家。

陈景润出生在福建省福州市的闽侯镇,他的父亲陈元俊是一个邮电局的小职员。

陈景润到了上学的年龄,父母给他找了一所离家近的小学,送他去读书。

在所有的学科中,他特别喜欢数学,只要遨游在代数、几何的题海中,他就能够忘却所有的烦恼。

陈景润平时少言寡语,但非常勤学好问,他总是主动向老师请教问题或借阅参考书。

一个中午,最后一节课下了,陈景润走出教室,回家吃饭。

他从书包里拿出一本刚从老师那儿借来的教学书,边走边看。

书上的内容像电影一样一幕幕地闪现,陈景润就像一个饥饿的人扑到面包上,大口大口地吞吃着精神的食粮。

他只顾专心致志地看书,不知不觉偏离了方向,朝着路边的小树走去。

只听“哎哟”一声,他撞到了树上。

抗日战争爆发初期,陈景润刚刚升入初中,中学里的一位数学老师使陈景润的人生之路发生了根本的改变。

这位老师就是曾经任清华大学航空系主任的沈元老师。

有一次,沈元老师向学生讲了个数学难题,叫“哥德巴赫猜想”,学生们“叽叽喳喳”地议论起来。

沈元老师最后又说了一句话:自然科学的皇后是数学,数学的皇冠是数论,而哥德巴赫猜想则是皇冠上的一颗明珠!

陈景润听了这句话后,内心不禁为之一震:“哥德巴赫猜想、数学皇冠上的明珠,我能摘下这颗明珠吗?”

1973年2月,陈景润的关于(1+2)简化证明的论文终于公开发表了!“陈氏定理”立即在世界数学界引起轰动,专家们给予他极高的评价。

轻轻地告诉你:

攀登科学高峰,就像登山运动员攀登珠穆朗玛峰一样,要克服无数艰难险阻,懦夫和懒汉是不可能享受到胜利的喜悦的。

数学家陈景润的小故事

数学家陈景润的小故事陈景润,这位数学界的传奇人物,他的故事可真是让人感到惊奇。

要说他有多厉害,那可真不是盖的。

他出生在一个小山村里,小时候家里条件并不算好,但这小子从小就爱算数学,整天钻研那些看似复杂的公式,简直像个数学小天才。

你知道吗,很多人可能不相信,最初他的学习环境非常艰苦,条件也差,但他从不抱怨,总是乐呵呵地研究,心里想着将来能为国家做点什么,真是个有志青年。

话说有一天,陈景润在学校的课堂上,老师讲到素数的时候,他的眼睛一下子亮了起来。

他把素数的性质理解得透透的,心里想着,这玩意儿可真有意思!从那以后,他简直是陷进了数学的海洋,根本停不下来。

看书、做题、研究,几乎每个晚上都熬夜,别人都在做梦,他却在解题,真是拼了。

那些公式就像他的老朋友,随时随地都能聊上几句。

他的努力没白费,后来不仅考上了大学,还在数学领域崭露头角,连国外的数学家都开始关注他。

但说到他的“七牛一毛”式的学术之路,那真是一波三折。

为了研究著名的哥德巴赫猜想,他可是把自己整得像个“数学狂人”,那段时间他就像一只无头苍蝇,东奔西跑,翻阅各种文献,拼命想要破解这个难题。

有人说,陈景润简直是个“数学疯子”,整天泡在书堆里,连吃饭的时间都没有。

但他一点都不在乎,心里只想着这个“终极难题”。

朋友们见他这样,也会开玩笑说:“兄弟,你这是在追求数学女神吗?”他总是一笑置之,心里明白,这一切都是值得的。

最终,经过无数个日夜的坚持,他终于找到了一个解决的办法,简直像打了一场翻身仗。

这个结果不光让他自己惊喜,也让整个数学界都为之欢呼,简直是让人刮目相看。

说实话,那一刻,他的心里可真是乐开了花。

他的成就不光是个人的荣耀,也是对中国数学界的一次巨大推动。

他成了大家心中的英雄,成就了“景润现象”,听起来就像个神话。

可你知道吗,陈景润其实也是个风趣的人。

虽然专注于数学,但他并不是个死板的家伙。

他总能找到一些乐趣来调节自己的生活。

每当有人请教他问题,他总是耐心解释,还时不时开个小玩笑,让大家在枯燥的学习中找到乐趣。

陈景润的名人故事(精选20篇)

陈景润的名人故事陈景润的名人故事(精选20篇)古今中外,有很多著名的人,我们不仅要看到他们光鲜亮丽的一面,更要看到他们背后的故事。

下面是小编整理的陈景润的名人故事,欢迎阅览。

陈景润的名人故事篇1陈景润出生在贫苦的家庭,母亲生下他来就没有奶汁,靠向邻居借熬米汤活过来。

快上学的年龄,因为当邮局小职员的父亲的工资太少,供大哥上学,母亲还要背着不满两岁的小妹妹下地干活挣钱。

这样,平日照看3岁小弟弟的担子就落在小景润的肩上。

白天,他带领小弟弟坐在小板凳上,数手指头玩;晚上,哥哥放了学,就求哥哥给他讲算数。

稍大一点,挤出帮母亲下地干活的空隙,忙着练习写字和演算。

母亲见他学习心切,就把他送进了城关小学。

别看他长得瘦小,可十分用功,成绩很好,因而引起有钱人家子弟的嫉妒,对他拳打脚踢。

他打不过那些人,就淌着泪回家要求退学,妈妈抚摸着他的伤处说:“孩子,只怨我们没本事,家里穷才受人欺负。

你要好好学,争口气,长大有出息,那时他们就不敢欺负咱们了!”小景润擦干眼泪,又去做功课了。

此后,他再也没流过泪,把身心所受的痛苦,化为学习的动力,成绩一直拔尖,终于以全校第一名的成绩考入了三元县立初级中学。

在初中,他受到两位老师的特殊关注:一位是年近花甲的语文老师,原是位教授,他目睹日本人横行霸道,国民党却节节退让,感到痛心疾首,只可惜自己年老了,就把希望寄托于下一代身上。

他看到陈景润勤奋刻苦,年少有为,就经常把他叫到身边,讲述中国5000年文明史,激励他好好读书,肩负起拯救祖国的重任。

老师常常说得满眼催泪,陈景润也含泪表示,长大以后,一定报效祖国!另一位是不满30岁的数学教师,毕业于清华大学数学系,知识非常丰富。

陈景润最感兴趣的是数学课,一本课本,只用两个星期就学完了。

老师觉得这个学生不一般,就分外下力气,多给他讲,并进一步激发他的爱国热情,说:“一个国家,一个民族,要想强大,自然科学不发达是万万不行的,而数学又是自然科学的基础。

数学家陈景润的小故事

数学家陈景润的小故事

陈景润一个家喻户晓的数学家,在攻克歌德巴赫猜想方面作出了重大贡献,创立了著名的“陈氏定理”,所以有许多人亲切地称他为“数学王子”。

但有谁会想到,他的成就源于一个故事。

1937年,勤奋的陈景润考上了福州英华书院,此时正值抗日战争时期,清华大学航空工程系主任留英博士沈元教授回福建奔丧,不想因战事被滞留家乡。

几所大学得知消息,都想邀请沈教授前进去讲学,他谢绝了邀请。

由于他是英华的校友,为了报达母校,他来到了这所中学为同学们讲授数学课。

一天,沈元老师在数学课上给大家讲了一故事:“200年前有个法国人发现了一个有趣的现象:6=3+3,8=5+3,10=5+5,12=5+7,28= 5+23,100=11+89。

每个大于4的偶数都可以表示为两个奇数之和。

因为这个结论没有得到证明,所以还是一个猜想。

大数学欧拉说过:虽然我不能证明它,但是我确信这个结论是正确的。

它像一个美丽的光环,在我们不远的前方闪耀着眩目的光辉。

……”陈景润瞪着眼睛,听得入神。

从此,陈景润对这个奇妙问题产生了浓厚的兴趣。

课余时间他最爱到图书馆,不仅读了中学辅导书,这些大学的数理化课程教材他也如饥似渴地阅读。

因此获得了“书呆子”的雅号。

兴趣是第一老师。

正是这样的数学故事,引发了陈景润的兴趣,引发了他的勤奋,从而引发了一位伟大的数学家。

陈景润的故事三则

陈景润的故事三则(总4页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除陈景润的故事三则陈景润是我国着名的数学家,他在读中学时有幸有幸聆听了清华大学调来一名很有学问的数学教师讲课。

他给同学们讲了世界上一道数学难题:“大约在200年前,一位名叫哥德巴赫的德国数学家提出了‘任何一个偶数均可表示两个素数之和’,简称1+l。

他一生没有证明出来,便给俄国圣彼得堡的数学家欧拉写信,请他帮助证明这道难题。

欧拉接到信后,就着手计算。

他费尽了脑筋,直到离开人世,也没有证明出来。

之后,哥德巴赫带着一生的遗憾也离开了人世,却留下了这道数学难题。

200多年来,这个哥德巴赫猜想之谜吸引了众多的数学家,但始终没有结果,成为世界数学界一大悬案”。

老师讲到这里还打个形象的比喻,自然科学皇后是数学,“哥德巴赫猜想”则是皇后王冠上的明珠!这引人入胜的故事给陈景润留下了深刻的印象,“哥德巴赫猜想”像磁石一般吸引着陈景润。

从此,陈景润开始了摘取皇冠上宝石的艰辛历程......祖国光复后,陈景润考入福州英华书院念高中。

在这里,他有幸遇见使他终生难忘的沈元老师。

沈老师曾任清华大学航空系主任,当时是陈景润的班主任兼教数学、英语。

沈老师学问渊博,循循善诱,同学们都喜欢听他讲课。

有一次,沈老师出了一道有趣的古典数学题:“韩信点兵”。

大家都闷头算起来,陈景润很快小声回答:“53人”。

全班为他算得速度之快惊呆了,沈老师望着这个平素不爱说话、衣衫褴褛的学生问他是怎么得出来的?陈景润的脸羞红了,说不出话,最后是用笔在黑板上写出了方法。

沈老师高兴地说:“陈景润算得很好,只是不敢讲,我帮他讲吧!”沈老师讲完,又介绍了中国古代对数学贡献,说祖冲之对圆周率的研究成果早于西欧1000年,南宋秦九韶对“联合一次方程式”的解法,也比瑞士数学家欧拉的解法早500多年。

沈老师接着鼓励说:“我们不能停步,希望你们将来能创造出更大的奇迹,比如有个‘哥德巴赫猜想’,是数论中至今未解的难题,人们把它比做皇冠上的明珠,你们要把它摘下来!”课后,沈老师问陈景润有什么想法,陈景润说:“我能行吗?”沈老师说:“你既然能自己解出‘韩信点兵’,将来就能摘取那颗明珠:天下无难事,只怕有心人啊!”那一夜,陈景润失眠了,他立誓:长大无论成败如何,都要不惜一切地去努力!陈景润不爱玩公园,不爱逛马路,就爱学习。

【名人故事】现代著名数学家――陈景润

【名人故事】现代著名数学家――陈景润陈景润(Jingrun Chen, 1933年5月22日-1996年3月19日),是中国现代著名的数学家,他被誉为“中国数学之父”,也是中国数学领域中顶尖的学者之一。

陈景润被誉为在解析数论领域做出重大贡献的数学家之一,他是第一个证明了不定方程X^2+Y^2+Z^2=KXYZ无穷多解的人。

1984年,他当选为中科院院士。

在和外国数学家一起合作研究的过程中,陈景润也留下了很多耀眼的成绩。

那么,接下来就让我们一同来了解一下这位杰出的数学家的故事吧。

陈景润生于1933年5月22日,出生在江苏省溧水县的一个小村庄里,从小家境贫寒。

家中没有书籍,父母俱无文化,但是他自幼就展现出了超乎寻常的数学天赋。

陈景润的求学之路十分坎坷。

抗日战争和解放战争期间,他只能依靠勤工俭学以求得上学的机会。

后来,由于母亲是个已经离异的寡妇,陈景润的学费一度成为难题。

但陈景润坚信只要努力,一定能够改变自己的命运。

他勤工俭学,靠着自己的努力,终于考上了南京大学。

在大学期间,陈景润以其出色的数学天赋和刻苦的毅力,多次获得奖学金,成绩一直名列前茅。

1953年,陈景润大学毕业,被保送到中国科学院数学研究所攻读硕士研究生。

在学术领域一路砥砺前行,兢兢业业地投入数学研究,努力不懈。

在攻读博士期间,他接触了解析数论这一领域,并对此产生了浓厚的兴趣。

解析数论是研究整数性质的数学分支,其中的深奥难懂的数学理论曾经令无数数学家望而生畏。

陈景润却坚定地选择了这一道路。

他对数学具有极大的热情,并愿意去攻克困难。

正是因为有了他这份执着与坚持,才有了后来他那惊天动地的成就。

1966年,陈景润突然决定结束在队部工作,到清华大学数学系工作。

在这里,他教授的是数学分析课程,他的授课风格新颖,容易深入浅出,让学生对数学产生了浓厚的兴趣。

陈景润以教学创新扬名于世,也成为清华学子心目中的偶像。

1966年至1975年的“文化大革命”期间,陈景润的工作和研究受到了严重的阻碍,并且他本人也因他所爱好学术研究而饱受批斗。

高考作文素材:数学家陈景润的故事(最新)

高考作文素材:数学家陈景润的故事陈景润是国际知名的大数学家,深受人们的敬重。

但他并没有产生骄傲自满情绪,而是把功劳都归于祖国和人民。

为了维护祖国的利益,他不惜牺牲个人的名利。

1977年的一天,陈景润收到一封国外来信,是国际数学家联合会主席写给他的,邀请他出席国际数学家大会。

这次大会有3000人参加,参加的都是世界上著名的数学家。

大会共指定了10位数学家作学术报告,陈景润就是其中之一。

这对一位数学家而言,是极大的荣誉,对提高陈景润在国际上的知名度大有好处。

陈景润没有擅作主张,而是立即向研究所党支部作了汇报,请求党的指示。

党支部把这一情况又上报到科学院。

科学院的党组织对这个问题比较慎重,因为当时中国在国际数学家联合会的席位,一直被台湾占据着。

院领导回答道:“你是数学家,党组织尊重你个人的意见,你可以自己给他回信。

”陈景润经过慎重考虑,最后决定放弃这次难得的机会。

他在答复国际数学家联合会主席的信中写到:“第一,我们国家历来是重视跟世界各国发展学术交流与友好关系的,我个人非常感谢国际数学家联合会主席的邀请。

第二,世界上只有一个中国,唯一能代表中国广大人民利益的是中华人民共和国,台湾是中华人民共和国不可分割的一部分。

因为目前台湾占据着国际数学家联合会我国的席位,所以我不能出席。

第三,如果中国只有一个代表的话,我是可以考虑参加这次会议的。

”为了维护祖国母亲的尊严,陈景润牺牲了个人的利益。

1979年,陈景润应美国普林斯顿高级研究所的邀请,去美国作短期的研究访问工作。

普林斯顿研究所的条件非常好,陈景润为了充分利用这样好的条件,挤出一切可以节省的时间,拼命工作,连中午饭也不回住处去吃。

有时候外出参加会议,旅馆里比较嘈杂,他便躲进卫生间里,继续进行研究工作。

正因为他的刻苦努力,在美国短短的五个月里,除了开会、讲学之外,他完成了论文《算术级数中的最小素数》,一下子把最小素数从原来的80推进到16。

这一研究成果,也是当时世界上最先进的。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

中国数学家陈景润的故事一本读了20多遍的书——《堆垒素数论》陈景润读书的方法很特别,他成名之后在一篇文章中谈到:“我读书不只满足于读懂,而是要把读懂的东西背得滚瓜烂熟,熟能生巧嘛!”我国著名的文学家鲁迅先生把他搞文学创作的经验总结成四句话:“静观默察,烂熟于心,凝思结想,然后一挥而就。

”当时我走的就是这样一条路子!当时我能把数、理、化的许多概念、公式、定理,一一装在自己的脑海里,随手拈来应用。

拆开书一页页地读,《堆垒素数论》读了20多遍。

要把书读到滚瓜烂熟,是需要极大的毅力的,尤其是数学方面的书,没有故事情节,只有抽象的数学公式和符号。

但是在陈景润眼中,却闪烁着幽远、神奇的异彩。

不少数学著作又大又厚,携带十分不便,陈景润就把它一页页拆开来,随时带在身上,走到哪里读到哪里。

这位可爱的“书痴”奇怪的读书方法,曾引起了一场小小的误会:数学系的老师时常看到陈景润拿着一页页散开的书在苦读,以为他把资料室的书拆掉了。

后来,经过查实,陈景润拆的书全是自己的,对于公家的书,他惜之如金,从不去拆。

公私分明,数学家的逻辑同样是毫不含糊。

我们不得不佩服陈景润脚踏实地的精神,他把鲁迅先生的做学问的经验融入到了数学研究之中。

他在资料室工作期间,读过多少书,很难计算,也无法计算。

陈景润知道知识的积累,需要有一个循序渐进的过程,科学高峰的攀登,更需要打下坚实而深厚的功底。

他这一段时间的钻研苦读,是为日后的腾飞一搏奠定了的坚实基础,是非常关键的。

刻苦研读华罗庚的《堆垒素数论》20多遍陈景润回厦大后,他曾问厦大的教授李文清,我应该读什么书?李文清告诉他应读华罗庚的《堆垒素数论》。

李文清说,陈景润将华罗庚的这本书读了近30遍,反复演算,并写出了第一篇论文《他利问题》。

据陈景润自己回忆:“《堆垒素数论》我一共读了二十多遍,重要的章节甚至阅读过四十遍以上,华先生著作中的每一个定理我都记在脑子里了。

”当时陈景润口袋了经常装有纸片和拆成几页的书,以便随时拿出来看,他开会前念,吃饭后念,空袭报警时在防空壕念,甚至走着路也念,反复揣摩、钻研,直到烂熟于胸。

像一块砖那么厚的华罗庚的数学名著《堆垒素数论》,被陈景润一页页拆开了。

他一个字一个字地研究,整整读了20多遍,几乎达到了滚瓜烂熟的地步。

华氏的这本专著,是当代数论精萃汇聚的结晶。

对于其中的每一个公式、定理,陈景润都进行反复的计算、核实。

住在勤业斋的人们,只看到陈景润的门一天到晚都关着,偶尔,看到他出来买饭,人影一闪,又进了那间只有七平方米的小屋。

生活被陈景润简化得只剩下二个字:数论。

他日夜兼程地驰骋于数论的天地里。

睡眠很少。

陈景润有一套独特的作息理论,在他的头脑里,没有失眠二字,他多次对人说过:失眠,就意味着不需要睡觉,那就爬起来工作吧!他困了,和衣一躺,一醒来,又继续工作。

人们出于关心或好奇,有时也到陈景润的小屋中去看看,遍地都是草稿纸。

数论的许多领域,是靠极为抽象的推理演算的,演算了多少道题,连他自己也没法计算了。

只有陈景润,才能领略其中的苦涩和乐趣。

对于陈景润的研究方法他自己曾这样总结:“白天拆书,晚上装书,我就像玩钟表那样,白天把它拆开,晚上在一个原件一个原件地装回去,装上了,你才懂了。

”“做研究就像登山,很多人沿着一条山路爬上去,到了最高点就满足了。

可我常常要试10条山路,然后比较那条山路爬得最高。

凡是别人走过的路,我都试过了,所以我知道每条路能爬多高。

”说到这里,你就会明白,为什么能够改进华罗庚的方法的是陈景润,他为什么他能够攀上攻克《哥德巴赫猜想》高峰的第二阶梯。

对马克思“在科学上没有平坦的大道,只有不畏劳苦沿着陡峭山路攀登的人,才有希望达到光辉的顶点”的格言,陈景润是有亲身体验的。

李文清老师家里至今还珍藏着一本数学系的科学研究题目登记本,第一页便是陈景润报的《他利问题》,他用蓝色钢笔工整地写着“研究三角和方法,改进华罗庚先生结果”,至于目的,他写的是“论文”,时间是1956年。

(2 )陈景润叔叔是我国有名的数学家。

他不爱玩公园,不爱逛马路,就爱学习。

学习起来,常常忘记了吃饭睡觉。

有一天,陈景润叔叔吃中饭的时候,摸摸脑袋,哎呀,头发太长了,应该快去理一理,要不,人家看见了,还当他是个姑娘呢。

于是,他放下饭碗,就跑到理发店去了。

理发店里人很多,大家挨着次序理发。

陈景润叔叔拿的牌子是三十八号的小牌子。

他想:轮到我还早着哩。

时间是多么宝贵啊,我可不能白白浪费掉。

他赶忙走出理发店,找了个安静的地方坐下来,然后从口袋里掏出个小本子,背起外文生字来。

他背了一会,忽然想起上午读外文的时候,有个地方没看懂。

不懂的东西,一定要把它弄懂,这是陈景润叔叔的脾气。

他看了看手表,才十二点半。

他想:先到图书馆去查一查,再回来理发还来得及,站起来就走了。

谁知道,他走了不多久,就轮到他理发了。

理发员叔叔大声地叫:“三十八号!谁是三十八号?快来理发!”你想想,陈景润叔叔正在图书馆里看书,他能听见理发员叔叔喊三十八号吗?过了好些时间,陈景润叔叔在图书馆里,把不懂的东西弄懂了,这才高高兴兴地往理发店走去。

可是他路过外文阅览室,有各式各样的新书,可好看啦。

又跑进去看起书来了,一直看到太阳下山了,他才想起理发的事儿来。

他一摸口袋,那张三十八号的小牌子还好好地躺着哩。

但是他来到理发店还有啥用呢,这个号码早已过时了。

陈景润叔叔进了图书馆,真好比掉进了蜜糖罐,怎么也舍不得离开。

可不,又有一天,陈景润叔叔吃了早饭,带上两个馒头,一块咸菜,到图书馆去了。

陈景润叔叔在图书馆里,找到了一个最安静的地方,认认真真地看起书来。

他一直看到中午,觉得肚子有点饿了,就从口袋里掏出一只馒头来,一面啃着,一面还在看书。

“丁零零……”下班的铃声响了,管理员大声地喊:“下班了,请大家离开图书馆!”人家都走了,可是陈景润叔叔根本没听见,还是一个劲地在看书呐。

管理员以为大家都离开图书馆了,就把图书馆的大门锁上,回家去了。

时间悄悄地过去,天渐渐地黑下来。

陈景润叔叔朝窗外一看,心里说:今天的天气真怪!一会儿阳光灿烂,一会儿天又阴啦。

他拉了一下电灯的开关线,又坐下来看书。

看着看着,忽然,他站了起来。

原来,他看了一天书,开窍了。

现在,他要赶回宿舍去,把昨天没做完的那道题目,继续做下去。

陈景润叔叔,把书收拾好,就往外走去。

图书馆里静悄俏的,没有一点儿声音。

哎,管理员上哪儿去了呢?来看书的人怎么一个也没了呢?陈景润叔叔看了一下手表,啊,已经是晚上八点多钟了。

他推推大门,大门锁着;他朝门外大声喊叫:“请开门!请开门!”可是没有人回答。

要是在平时,陈景润叔叔就会走回座位,继续看书,一直看到第二天早上。

可是,今天不行啊!他要赶回宿舍,做那道没有做完的题目呢!他走到电话机旁边,给办公室打电话。

可是没人来接,只有嘟嘟的声音。

他又拨了几次号码,还是没有人来接。

怎么办呢?这时候,他想起了党委书记,马上给党委书记拨了电话。

“陈景润?”党委书记接到电话,感到很奇怪。

他问清楚是怎么一回事,高兴得不得了,笑着说:“陈景润!陈景润!你辛苦了,你真是个好同志。

”党委书记马上派了几个同志,去找图书馆的管理员。

图书馆的大门打开了,陈景润叔叔向管理员说:“对不起!对不起!谢谢,谢谢!”他一边说一边跑下楼梯,回到了自己的宿舍。

他打开灯,马上做起那道题目来。

(3)陈景润在福州英华中学读书时,有幸聆听了清华大学调来的一名很有学问的数学教师沈元讲课。

他给同学们讲了一道世界数学难题:“大约在200年前,一位名叫哥德巴赫的德国数学家提出了‘任何一个大于2的偶数均可表示两个素数之和’,简称1+1。

他一生也没证明出来,便给俄国圣彼得堡的数学家欧拉写信,请他帮助证明这道难题。

欧拉接到信后,就着手计算。

他费尽了脑筋,直到离开人世,也没有证明出来。

之后,哥德巴赫带着一生的遗憾也离开了人世,却留下了这道数学难题。

200多年来,这个哥德巴赫猜想之谜吸引了众多的数学家,从而使它成为世界数学界一大悬案”。

老师讲到这里还打了一个有趣的比喻,数学是自然科学皇后,“哥德巴赫猜想”则是皇后王冠上的明珠!这引人入胜的故事给陈景润留下了深刻的印象,“哥德巴赫猜想”像磁石一般吸引着陈景润。

从此,陈景润开始了摘取数学皇冠上的明珠的艰辛历程......1953年,陈景润毕业于厦门大学数学系,曾被留校,当了一名图书馆的资料员,除整理图书资料外,还担负着为数学系学生批改作业的工作,尽管时间紧张、工作繁忙,他仍然坚持不懈地钻研数学科学。

陈景润对数学论有浓厚的兴趣,利用一切可以利用的时间系统地阅读了我国著名数学家华罗庚有关数学的专著。

陈景润为了能直接阅读外国资料,掌握最新信息,在继续学习英语的同时,又攻读了俄语、德语、法语、日语、意大利语和西班牙语。

学习这些外语对一个数学家来说已是一个惊人突破,但对陈景润来说只是万里长征迈出的第一步。

为了使自己梦想成真,陈景润不管是酷暑还是严冬,在那不足6平方米的斗室里,食不知味,夜不能眠,潜心钻研,光是计算的草纸就足足装了几麻袋。

1957年,陈景润被调到中国科学院研究所工作,做为新的起点,他更加刻苦钻研。

经过10多年的推算,在1965年5月,发表了他的论文《大偶数表示一个素数及一个不超过2个素数的乘积之和》。

论文的发表,受到世界数学界和著名数学家的高度重视和称赞。

英国数学家哈伯斯坦和德国数学家黎希特把陈景润的论文写进数学书中,称为“陈氏定理”,可是,这个世界数学领域的精英,在日常生活中却不知商品分类,有的商品名字都叫不出来,被称为“痴人”和“怪人”。

作家徐迟在《哥德巴赫猜想》中这样描绘陈景润的内心世界:“我知道我的病早已严重起来。

我是病入膏肓了。

细菌在吞噬我的肺腑内脏。

我的心力已到了衰竭的地步。

我的身体确实是支持不了啦!唯独我的脑细胞是异常的活跃,所以我的工作停不下来。

我不能停止。

……”对于陈景润的贡献,中国的数学家们有过这样一句表述:陈景润是在挑战解析数论领域250年来全世界智力极限的总和。

中国改革开放总设计师邓小平曾经这样意味深长地告诉人们:“像陈景润这样的科学家,中国有一千个就了不得”。

陈景润的小故事:陈景润出生在贫苦的家庭,母亲生下他来就没有奶汁,靠向邻居借熬米汤活过来。

快上学的年龄,因为当邮局小职员的父亲的工资太少,供大哥上学,母亲还要背着不满两岁的小妹妹下地干活挣钱。

这样,平日照看3岁小弟弟的担子就落在小景润的肩上。

白天,他带领小弟弟坐在小板凳上,数手指头玩;晚上,哥哥放了学,就求哥哥给他讲算数。

稍大一点,挤出帮母亲下地干活的空隙,忙着练习写字和演算。

母亲见他学习心切,就把他送进了城关小学。

别看他长得瘦小,可十分用功,成绩很好,因而引起有钱人家子弟的嫉妒,对他拳打脚踢。

他打不过那些人,就淌着泪回家要求退学,妈妈抚摸着他的伤处说:“孩子,只怨我们没本事,家里穷才受人欺负。