中国石油进口发展历史

2005年中国石油进出口状况分析

ANNUAL FEATURE 年度专稿2006.3 国际石油经济1中国的石油净进口量在2002年、2003年和2004年同比分别大幅上升16%、32%和43%之后,2005年在高涨的国际油价影响下,出现了下降。

包括原油、成品油、液化石油气(LPG)和其他石油产品在内的石油净进口总量由上年的15151万吨降到14361万吨,降幅为5.2%;液化石油气进口量出现5年来的首次下降,进口量减少3.8%,减至614.12万吨。

国内石油产量增长的加快,使得原油净进口量在2004年大幅跃升41.4%之后,仅增长了1.4%,达到11902万吨(见表1和表2)。

国内市场主要成品油价格与国际市场2005年中国石油进出口状况分析田春荣(中国石化股份有限公司信息部)摘 要 2005年,在国际高油价的影响下,中国的石油净进口量(包括原油、成品油、液化石油气和其他石油产品)比上年下降了5.2%,降为14361万吨。

国内石油产量增长加快,使得原油净进口量仅增长1.4%,达到11902万吨;进口燃料油和柴油大幅减少,汽油和柴油出口增加,成品油净进口量比2004年的2642万吨减少33.9%,降至1746万吨;高价格还抑制了对进口液化石油气的需求,进口量5年来首次下降,由638.61万吨降到614.12万吨。

乙烯新装置投产使石脑油进口大增,2005年全年的进口量同比增长5.86倍。

石油净进口额比上年增长14%,达到491.97亿美元。

展望2006年,建立节能型社会的需要将推动成品油价格机制的改革;经济的快速发展将使石油消费量的增长比2005年有所加快。

预计2006年中国石油消费量将增长6%,达到3.33亿吨。

对进口石油的依存度在2005年暂时降低后,2006年将稍有回升,但可能仍低于2004年的49%。

关键词 中国 原油 成品油 净进口量 进口来源 出口 价格 进出口额价格倒挂,导致对进口燃料油和柴油的需求大幅减少,而汽油和柴油出口增加,成品油净进口量比2004年的2642万吨减少33.9%,降至1746万吨。

中国石油的发展史

中国石油的发展史中国石油集团公司,简称中国石油,是中国最大的石油石化公司,是中国石油天然气集团公司的核心企业之一。

中国石油的发展历程经历了从无到有、从小到大的漫长过程。

中国石油的起步可以追溯到20世纪50年代末60年代初。

当时,中国石油工业还处于起步阶段,国内石油储量有限,依靠进口石油无法满足国内需求。

为了加强石油工业的建设,中国政府在1955年成立了中华人民共和国石油工业部,对石油的勘探、开发、生产进行管理。

随着国内石油需求不断增长,中国政府决定成立专门的石油公司,于1988年6月17日正式成立中国石油天然气集团公司(简称中国石油集团),标志着中国石油步入集团化经营的新阶段。

中国石油的发展史可以分为四个阶段:初创时期、快速增长期、调整期和全球化发展期。

初创时期:在中国石油成立初期,主要任务是加强石油勘探开发能力,提高国内石油自给率。

中国石油积极引进国外的勘探开发技术和设备,同时也加强国内自主创新。

在这一时期,中国的石油产量逐年增长,石油工业实力逐渐增强。

快速增长期:上世纪90年代后期至21世纪初,是中国石油快速增长的时期。

这一时期,中国石油通过国内外的并购、合资合作等形式,加强了技术和资源的整合。

其中,中国石油的海外并购尤为引人注目。

2005年,中国石油成功收购加拿大尼克森公司,使中国石油进一步扩大了海外石油产量。

同时,中国石油在国内也加大了勘探开发力度,提高了石油产量。

调整期:从21世纪初到2015年前后,是中国石油进行战略调整的时期。

在这一时期,中国政府对石油行业进行了深入改革,加强了国有企业的管理和监督,提高了运营效率。

中国石油也积极推动技术创新,提高石油勘探和开采的效果。

此外,中国石油还注重环境保护,加大了对可再生能源的开发和利用。

全球化发展期:从2015年开始,中国石油进一步推进全球化发展战略。

中国政府提出“一带一路”倡议,为中国石油的海外扩张提供了机遇。

中国石油通过与国际能源公司的合作,加强了在全球能源市场的竞争力。

中国石油工程百年发展历程

中国石油工程百年发展历程王树勇按我国石油生产的专业和管理的门类划分,石油工程领域覆盖了油藏工程、钻井工程、采油工程和储运工程四个相互独立又相互衔接的工程领域。

石油工程覆盖了石油开发生产的全过程,是石油生产的主体部分。

我国的石油生产可以分为五个阶段。

一、探索时期(建国前的历史时期)近代世界石油工业的发展是从1859年开始的。

作为动力资源,石油受到了各国的普遍重视。

1867年美国开始向我国出口“洋油”。

随后,其他资本主义国家也开始大量向中国倾销“洋油”。

在列强向我国输入的商品中,石油产品量列为鸦片、棉纱之后第三位的大宗商品。

“洋油”的倾销垄断了中国市场,阻碍了中国石油工业的发展。

为抵制倾销,中国逐渐发展起了自己的石油工业。

在台湾苗栗(1878年钻成,这是中国第一口用近代钻机钻成的油井)、陕西延长(1907年钻成“延1井”,我国大陆第一口近代油井)、新疆独山子钻成了近代油井。

这些油井都是采用机械设备钻成的,标志着中国古代以来的手工操作和以畜力为动力的石油开发方式发生了重大改变,中国古代石油事业因此发展到近代石油工业阶段。

中国近代石油工业萌芽于19世纪后半叶,经过了多年的艰苦历程,直到新中国建立前夕,基础仍然极其薄弱。

1949年年产天然石油不到7万吨。

在1904~1948年的45年中,旧中国的累计生产原油只有278.5万吨,而同期进口“洋油”2800万吨。

中国是外国油品的倾销市场。

二、恢复和发展时期(1949~1960年)抗日战争胜利后,中共中央决定以有一定工作基础和已发现油田的陕、甘地区为勘探重点,在甘肃河西走廊和陕西、四川、新疆的部分地区开展地质调查、地球物理勘探和钻探工作。

解放后,玉门油矿军代表康世恩动员广大职工,积极恢复和发展生产。

刚刚获得解放的石油工人以主人翁的姿态努力工作,为新中国的石油工业发展做出了巨大贡献。

经过三年恢复,到1952年底,全国原油产量达到43.5万吨,为1949年的3.6倍,为旧中国最高年产量的1.3倍。

中国石油的发展简史

中国石油的发展简史

中国石油的发展经历了漫长而复杂的历程。

以下是中国石油发展的简要历史:

早期阶段(20世纪初至1949年):

- 早在清朝末期,中国就开始发现和利用一些油田。

- 但直到20世纪初期,中国的石油工业还处于起步阶段,产量很低。

- 在1949年中华人民共和国成立前,中国的石油产业几乎全部为外国资本控制和开发。

建国后到改革开放前(1949年至1978年):

- 中华人民共和国成立后,中国开始重视石油资源的开发和利用。

- 1955年成立了中国石油工业部,标志着中国石油工业的正式启动。

- 在此期间,中国发现了一些大型油田,如大庆油田,成为国内主要的石油产区。

- 尽管有所发展,但中国石油工业整体仍然落后,对进口依赖较大。

改革开放以来(1978年至今):

- 改革开放后,中国加速了对石油工业的改革和开放,引进了更多先进技术和管理经验。

- 中国开始加大石油勘探和开发力度,积极引进国际油企合作,提高了石油产量和技术水平。

- 中国石油企业逐渐成为国际市场的重要参与者,在全球范围内积极进行海外投资和资源开发。

现状与展望:

- 中国目前是世界上最大的原油进口国之一,石油消费量庞大。

- 随着能源需求的增长,中国石油继续寻求新的开发技术和可持续能源解决方案,如天然气、太阳能和风能等。

- 在国内,中国石油企业也在努力提高资源利用效率和环保水平。

中国石油的发展历程充满曲折,但在不断改革开放和技术进步的推动下,中国已经成为全球石油市场的重要参与者之一。

中国原油进出口贸易现状及对策

中国原油进出口贸易现状及对策近年来,中国石油市场规模不断扩大,进出口贸易也在不断增长。

我国现已经成为全球最大的原油进口国,同时也是全球最大的原油消费国。

国际市场自2001年中国加入世贸组织以来,中国原油进口量持续增加。

2017年,中国成为全球最大的原油进口国,进口量为8.43亿吨,占全球原油进口量的71%。

同时,中国也是全球最大的原油消费国,2017年消费量为6.54亿吨,占全球消费总量的19%。

这一趋势在未来几年仍将持续,预计到2035年,中国原油进口量将达到1.2亿吨/年,占全球原油进口量的80%。

在国内市场,中国石油价格主要受国际市场价格和政策制度的影响。

由于国内油价管制,中国的石油价格并不完全与国际市场价格挂钩,但国际市场价格的波动仍会对国内价格产生一定的影响。

此外,政策制度也是影响国内价格的因素之一。

例如,政府对石油贸易的税收、关税等政策会对石油价格产生一定的影响。

现状分析原油进口增长快中国成为全球最大的原油进口国,主要原因在于国内石油需求的快速增长,但国内的产量却不能满足需求。

因此,中国石油进口量持续增加。

进口源地分布广中国的原油进口源地分布广泛,主要从中东、非洲、俄罗斯等地进口。

中东地区是中国石油进口的主要来源地,占总进口量的一半以上;非洲地区和俄罗斯也是中国的主要原油进口地。

进口通道多样中国的原油进口通道多样,除了通过进口港口直接进口原油外,还有通过管道、铁路、公路等不同的运输方式,保证了中国原油进口通道的多样化。

对策建议多元化进口源鉴于主要进口源地的政治、经济、地缘等因素的不确定性,建议中国加强与其他国家的贸易合作,增加对多种进口源的依赖。

建议中国采取多种途径拓宽原油进口渠道。

可以发展多个海路进口渠道,同时发展空中、地面等进口渠道,保证原油进口的多样化和安全性。

稳定中国石油价格建议中国政府在稳定油价方面加强调控和管理,维护中国石油市场的稳定和健康发展。

对于市场过热或过低,可以适时调整税负和市场供求关系,稳定市场价格。

我国石油对外依存度的演变轨迹

1.1我国石油对外依存度的演变轨迹我国石油对外依存度的演变轨迹第二次世界大战后,世界经济曾因石油危机发生过三次大的动荡,石油问题由此成为很多国家安全体系中的重要一环。

为争夺石油资源,国家与民族之间不断发生冲突与战争。

不过,在断发生冲突与战争。

不过,在202020世纪,由于石世纪,由于石油供给的相对充裕与价格的低廉,石油问题对经济安全的影响还是有限的。

对中国来讲,改革开放前,中国的石油不但能够自给,而且还有剩余供出口,石油危机不仅未对中国产生大的影响,石油涨价相对来说还有一定的好处。

然而,2l 2l世纪的今天,世纪的今天,开放的中国已经成为全球化进程中的一个重要支点,其经济循环也日益融人世界经济体系中。

在石油价格不断创造历史新高,中国对石油需求快速增长,石油进口依存度不断攀升的情况下,石油问题已经严重影响到中国的经济安全。

因此,深刻分析石油对外依存度的历史表现,对研究和制定中国未来的石油安全战略至关重要。

1.1.1低位蛰伏阶段:建国初期至低位蛰伏阶段:建国初期至199219921992年年新中国成立之初,我国在石油勘探、钻井、采油、炼油、机械制造、油田工程建设、石油科技等方面都很落后,石油工业处于恢复与探索阶段,从天然石油的开采和提炼、人工石油的制造到包括军用航空煤油的进口,中国都不得不依赖苏联。

苏联。

196019601960年年7月,苏联政府宣布全面终止中苏两国在经济和技术领域的合作,对中国造成了沉重的打击。

由此可见,国民经济所需石油基本上依赖进口,石油的进口依存度很高,不过,由于需求与进口能力有限,进口量不大。

为了振兴民族石油工业,为了振兴民族石油工业,195319531953年到年到年到19571957年,国家集中力量加快了新中国第一个石油工业基地的建设,玉门油田迅速成长壮大为一座门类齐全、设施完备的大型现代石油工业基地。

设施完备的大型现代石油工业基地。

195719571957年,‘玉门油田的原油年产量达年,‘玉门油田的原油年产量达年,‘玉门油田的原油年产量达757575..5454万吨,占当年全国石油总万吨,占当年全国石油总产量的产量的878787..7878%。

2004 年中国石油进出口状况分析

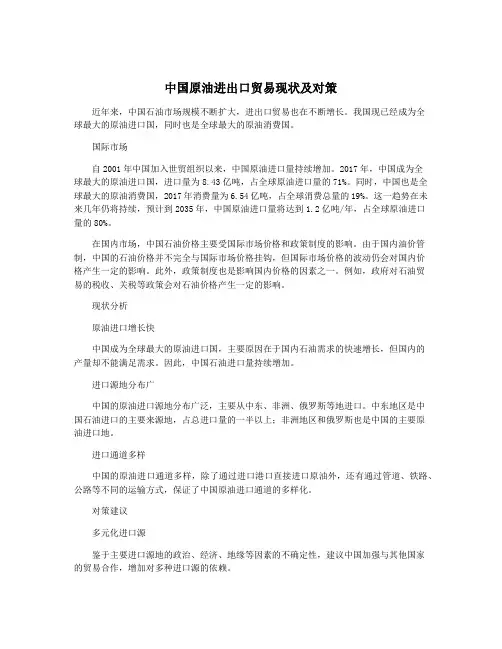

2004 年中国石油进出口状况分析摘要2004 年,中国经济持续高速发展以及发电、运输业对燃料的需求激增,使中国石油进口量在国际油价创历史新高的情况下仍大幅上升。

原油进口量突破1.2 亿吨,增幅达34.8%;成品油进口量首次超过3700 万吨,增幅达34.1%;原油和成品油净进口量达到创录的1.437亿吨,加上LPG和其他石油产品的净进口量,石油净进口总量高达1.515 亿吨,同增长43%,石油进口依存度已经接近50%。

2004 年,中国石油进口总额高达431.5 亿美元,比增长112.56%。

由于国内炼厂脱硫能力的限制,来自中东的原油占进口原油的比例有所减少,俄罗斯和非洲石油所占比例增加。

2004 年,中国从多年的柴油净出口变为净进口,柴油进口量比2003年骤增2.24倍,全年净进口量达到211万吨。

燃料油进口量增长28.4%,达3050.9万吨,与此同时,成品油出口量大幅度减少。

展望2005年,中国石油需求增长的旺盛势头可能因经济增长放缓而有所减弱,但运输燃料需求的增长仍将强劲,预计对进口石油的依赖将进一步加重。

关键词中国原油成品油净进口进口来源经济增长能源安全2004 年是创记录的一年。

在国际原油和油品价格刷新历史最高记录之际,中国的石油进口贸易也迈上了新台阶。

全年原油进口量首次突破1.2亿吨,原油和成品油净进口量达到创记录的1.437 亿吨,加上LPG 和其他石油产品的净进口量,石油净进口总量高达1.515 亿吨,同比增长43%(见表1)。

表1 2004年中国石油、液化气和其他石油产品进出口量单位:万吨品种进口量出口量净进口量2003 年2004 年增减,% 2003 年2004 年增减,% 2003 年2004 年原油9112.63 12281.55 34.8 813.33 549.16 -32.5 8299.29 11732.39成品油①2823.98 3786.79 34.1 1384.74 1145.16 -17.3 1439.24 2641.63汽油0.0013 0.0044 231.0 754.24 540.71 -28.3 -754.24 -540.71石脑油23.80 5.09 -78.6 113.12 139.74 23.5 -89.32 -134.66航空煤油188.44 277.42 47.2 183.21 203.71 11.2 5.24 73.72灯用煤油1.05 - - 3.87 - - -2.82 -轻柴油84.75 274.94 224.4 224.06 63.65 -71.6 -139.31 211.30燃料油2378.94 3053.90 28.4 74.71 180.01 141.0 2304.23 2873.895-7 号燃料油2232.48 2886.61 29.3 55.02 125.19 127.5 2177.46 2761.42其他燃料油146.46 167.29 14.2 19.69 54.82 178.5 126.77 112.47润滑油15.32 18.92 23.5 5.86 6.25 6.6 9.46 12.67润滑油基础油78.71 113.51 44.2 8.74 3.77 -56.9 69.97 109.74液化石油气②636.81 638.61 0.3 2.40 3.19 32.8 634.40 635.42其他石油产品389.18 348.26 -10.5 156.23 206.42 32.1 232.95 141.84石蜡2.24 2.98 33.1 61.81 64.21 3.9 -59.57 -61.23石油焦125.83 83.03 -34.0 84.23 122.24 45.1 41.60 -39.21石油沥青261.10 262.25 0.4 10.19 19.97 96.0 250.91 242.28石油合计12962.59 17055.21 31.6 2356.70 1903.93 -19.2 10605.89 15151.28注:①成品油中除汽油、石脑油、煤油、柴油和燃料油外, 还包括液体石蜡和润滑油脂等;②液化石油气包括丙烷、丁烷和混合液化气。

中国石油的发展历程

中国石油的发展历程

中国石油的发展历程可以追溯到1955年,当时成立了中国第一个石油勘探单位——松辽油田勘探指挥部。

在此之后,中国石油行业取得了长足的发展。

1959年,中国在辽宁发现了塔里木油田,这标志着石油资源的进一步开发。

在接下来的几十年里,中国石油勘探队伍迅速壮大,陆续在国内各地发现了一系列大型油田和气田。

其中包括大庆油田、渤海湾油田、东海油田等。

1988年,中国石油天然气总公司(中国石油)成立,统一管理国内油气资源的开发和利用。

随着改革开放的深入推进,中国石油行业逐渐实施市场化改革,引进国外公司合作,提升了勘探开发水平。

在21世纪初,中国石油开始向海外扩张。

2001年,中国石油首次在哈萨克斯坦开展石油勘探和开发,标志着中国石油国际化战略的起步。

此后,中国石油相继在苏丹、尼日利亚、加拿大等国家和地区投资兴建石油项目,并与国际能源公司展开合作。

近年来,中国石油加大了石油替代能源的研发和利用力度,积极布局新能源领域。

同时,不断创新技术手段,提高石油勘探开采的效率和环保水平。

中国石油的发展历程充满了辛勤探索和实践,为中国经济的发展和能源安全作出了重要贡献。

中国石油企业海外并购历程及特点学习资料

中国石油企业海外并购历程及特点2014-03-14能源情报文/张伟中国石化集团公司财务部自1993年我国成为石油净进口国,中国石油企业启动“走出去”战略以来,至今已20年时间。

这20年来,中国石油、中国石化、中国海油三大央企以中国经济持续高速发展和世界经济快速一体化为背景,由零起步进入国际石油天然气勘探开发市场,逐步探索和积累经验,并形成了非洲、中东、中亚和俄罗斯、亚太、南美、北美六大主要油气开采合作区,对重塑世界油气资源开发格局,提升参与国际石油贸易的话语权,保障国内油气产品需求,加速中国石油企业的国际化进程,起到了重要作用。

2012年,三大央企共实现海外油气作业产量超过1.5亿吨油当量,其中权益油气产量超过9 000万吨油当量。

中国石油、中国石化、中国海油所获得的海外权益油当量分别占其各自国内外总产量的15%、35%、22%以上。

在中国石油企业实施“走出去”战略20年之际,本文以公开资料为依据,对三大石油央企参与国际油气资源并购的历程及其特点进行梳理与分析。

1 中国石油企业参与国际油气资产并购的发展历程20年来,中国石油企业参与国际并购主要经历了3个发展阶段。

1.1 起步探索阶段(1993-2001年)20世纪90年代初,我国加快改革开放,国内经济不断发展,油气产品消费同步增加。

随着1993年我国首度进入石油净进口国行列,国家明确提出要实施“走出去”战略,充分利用国内和国外2种石油资源、国内和国外2个油气产品市场来保障国民经济发展的需求。

1994年1-7月,当时属中国石油天然气总公司的中原油田3次组团飞赴苏丹,就苏丹六区和1/2/4区块的石油开发与苏丹政府洽谈油气开采合作,由此拉开了中国石油企业“走出去”的序幕。

同年9月,中国海油以1 600万美元购买原美国阿科石油公司印尼马六甲油田32.58%股权并完成权益交割,中国石油企业首度获得约1 280万桶海外份额油储量。

当年10月,中国石油中标秘鲁塔拉拉油田第七区块提高采收率作业服务项目,这是中国石油企业首个独立实施油田开采作业的海外油气项目。

中国石油工程1978至今发展历程

中国石油工程1978至今发展历程稳定发展时期(1978~1998年)1978年12月,我国做出了从1979年起,把全党工作重点转移到社会现代化建设上来的战略决策,条条战线都出现了前所未有的大好形势。

石油战线的广大职工经过艰苦努力,战胜“十年动乱”带来的严重困难,石油工业从此进入了一个新的发展时期。

自20世纪70年代以来,我国石油工业生产发展迅速,到1978年突破了1亿吨。

此后,原油产量一度下滑。

针对这种情况,为了解决石油勘探、开发资金不足的困难,中央决定首先在石油全行业实施开放搞活的措施,实行1亿吨原由产量包干的重大决策。

这一决策迅速收到效果,全国原油产量从1982年起逐年增长,到1985年达到1.25亿吨,原油年产量居世界第六位。

由于原油产量的持续增长,我国石油自给有余,在满足和保证国民经济持续对能源需求的基础上,有部分出口,也为国家创汇做出了贡献。

20世纪80年代中期石油创汇曾是国家外汇的主要来源。

1985年创汇最高,占全国出口创汇总额的26.9%。

自改革开放以来,我国国民经济连续高速发展,对能源的需求急剧增加。

石油产量每年有所增长,但是仍不能满足市场需求。

自1993年开始,原油加成品油进口总量大于出口总量。

我国又开始成为石油产品净进口国。

为了多元发展我国的石油工业,我国于1982年成立了中国海洋石油总公司。

1983年7月,中国石油化工总公司成立。

中国第三家国有石油公司——中国新星石油有限责任公司也于1997年1月成立。

1998年将石油部改组为“中国石油天然气总公司”。

至此,我国石油石化工业形成了四家公司团结协作﹑共同发展的新格局。

“八五”期间,为了适应国民经济快速发展对能源的新的、更高的要求,国家决定,石油工业实施“稳定东部,发展西部”的发展战略。

1989年开始了塔里木会战,1992年中国石油总公司组织了吐哈石油会战。

1997年塔里木产油420.3万吨,吐哈的石油产量达到300.1万吨,新疆(克拉玛依)油田产油870.2万吨。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

中国进口石油,一直是让欧美国家敏感和非议的话题。

在中国改革开放的这30年发展史中,有两件与石油有关的大事都发生在1993年。

那一年,中国化工进出口总公司签了进口沙特石油的协议,此举标志着中国从一个石油净出口国成为净进口国;也是在那一年,中国石油天然气总公司在秘鲁油田拉开了进军海外市场的帷幕。

15年来,西方的非议无法掩盖中国进口石油战略的成功。

连美国的能源安全专家都承认,中国进口石油的过程是平静的,没有为了能源去攻打过哪个国家,也没有和世界发生根本性的冲突。

中国1993年才买沙特石油中国对石油的需求增长有多快,从城市里加油站的数量逐年增多就可以找到答案。

刘金龙先生是北京朝阳区某单位的一位老司机。

据他回忆,上世纪七八十年代,北京的加油站很少,司机只熟悉单位附近或本区里的加油站,去了远处就只能满世界找加油站。

那时加油站的标志一般只写着“加油站”三个字,远不如现在“中石油”、“中石化”的加油站那么显眼。

到了上世纪90年代初,北京街面上的车开始增多,不光是公车越来越气派,“面的”、“红夏利”等出租车满街跑,私家车也开始进入寻常百姓家。

刘先生说:“那时候加油站就已经多了起来。

”中国是怎样成为石油净进口国的?记者采访中国化工进出口总公司(2003年11月更名为中国中化集团公司)的前总经理郑敦训先生时,他拿出了自己写的一本书,里面记载着详细的数字资料。

1992年,中国共进口原油和成品油1940万吨,花了31亿美元,同时又出口了原油和成品油2690万吨,创汇35.8亿美元。

无论从数量和收入来看,中国1992年时还是石油净出口国。

但到了1993年,中国进口原油和成品油的量与出口的量两相一抵,结果是净进口石油998万吨,净支出22.7亿美元。

郑先生说:“正是从1993年起,中国成为了石油净进口国,到今年已经整整15年。

”今年71岁的郑敦训是中国从石油净出口国到石油净进口国的历史当事人之一。

郑敦训记得,中国出口的第一船石油是1973年时卖到日本的,“是100万吨大庆原油”。

中国还向美国等地出口石油,最多的时候,一年出口石油曾达到3000万吨左右。

1985年,郑敦训就任中化总经理,他回忆说,上任初期的那几年,中国国内对石油的需求量还不是很大,国内的石油产量有很多年都维持在1.5亿吨的水平上。

进入20世纪90年代以后,中国的工业发展得非常快,石油需求迅速增大,表现在石油贸易上就是既有出口,也有日益增多的进口。

开始时,中国主要从印尼和马来西亚进口石油。

这里面有个技术因素,中国的原油含硫量比较低,是低硫油,因此,中国炼油企业当时的设备、技术都是针对低硫油的,高硫油炼不了。

郑敦训说,东南亚的原油就是低硫油,但中东,包括世界上最大的产油国沙特出的是高硫油,所以一段时间

里,中国没有和沙特开展石油贸易,只进口了海湾国家阿曼和科威特数量不多的石油。

也就是在1993年,中国和沙特开辟了石油进出口贸易。

郑敦训说,考虑到中国石油进口的趋势越来越明显,必须和沙特建立石油贸易关系,但高硫油那时只能掺兑在低硫油里,把含硫量降下来才能炼,所以也不敢多买,第一笔合同只签了100万吨。

但这100万吨,在中国石油进口史上却成了一个特殊标志。

郑敦训说,沙特其实非常看好中国这个大市场,很希望中国买自己的油。

现在沙特的石油和矿产资源大臣纳伊米当时是沙特国家石油公司的总经理,他接待中化的规格相当高,还专门陪郑敦训去公司拥有的一片海滩看风景。

中石油投资海外油田15年中国进口石油15年的另一个特殊标志是,中石油1993年中标秘鲁塔拉拉的六、七区块项目,从此拉开了中石油进军海外市场的帷幕。

中国石油企业过去是集中在国内领域,走上秘鲁高原成了又一个突破。

买油和为拥有油田而投资是中国海外石油战略的两大部分。

中东曾是中国进口石油的重要来源,沙特一国就曾占中国进口石油总量的17%。

伊拉克战争后,出于对中东局势的担忧,中国采取了分散进口的策略,非洲、俄罗斯和拉美都成为石油供应的新渠道,中国油企最近5年还数次尝试了海外并购。

西班牙“中国政策观察网”说,1998年至2003年,中国进口石油的60%来自中东。

到了2005年,非洲出口中国的石油已占了中国进口石油的30%。

曾在非洲葡语国家生活多年的非洲问题专家罗特·哈尔塔表示,安哥拉自从2004年成为中国在非洲最大石油进口国之后,与中国关系一直密切,“因为两国有着相似的意识形态和经济结构,中国公司在帮助该国修建道路、桥梁等基础设施上很积极”。

但遗憾的是,在尼日利亚、埃塞俄比亚、苏丹等几个非洲产油国,最近几年发生了中国石油工人遭绑架、枪杀等恐怖袭击事件,给中国在海外找油之路增添了风险和变数。

西方紧盯中国进口石油“石油让中国更开放,很多石油公司都开始竞标外国油气田的开发。

随着中国石油进口政策的推行,中国国内的石油勘探也渐渐向技术先进的外国公司敞开了大门。

”1993年3月4日,美国《洛杉矶时报》发表了这样一篇分析中国石油战略的文章,同时探讨了美国的石油公司会有什么机遇和挑战。

这是当时少有的客观分析中国石油进口的报道。

中国进口石油15年,是在西方国家的非议中走过来的,没有一个大国正常的石油需求像中国这样被世界关注。

美国《国际先驱论坛报》1993年5月5日刊登了一篇题为《出售武器满足了中国的石油胃口》的文章。

这是中国成为石油净进口国前后,西方作出的迅速反应。

文章毫不隐讳地“推测”说:“中国为了保持经济快速增长,对能源需求也日益强劲,这很可能导致与西方关系持续紧张,因为它正在用提供核技

术和武器装备为条件,寻求从伊朗、伊拉克和沙特等中东国家获得石油。

”美国国防技术信息中心1998年收录了一篇论文,反映了当时西方世界,特别是美国对中国酸溜溜的情绪。

文章的名字很吸引人:“给巨龙加油:中国跑步进入石油市场”。

该论文称,中国的石油进口战略使得中国和伊朗、伊拉克等国接近,而这些都是美国试图孤立的国家。

中国在中东、中亚、南美的影响在增强。

论文还称,中国的这些行为尚未对美国构成威胁,美国的政策可以遏制中国在以上地区施加的影响。

今年9月,为西方评论网站“开放民主”撰稿的专家保罗·罗格斯甚至把中国、伊朗和伊拉克的经济关系生搬硬套,将三国称为“崛起的下一个轴心”。

“西方对中国进口石油的指责言过其实”中国与非洲国家的正常交往,最近一些年不断被欧美国家的媒体指责,理由之一就是“中国进口非洲国家的石油太多了”。

西班牙《先锋报》去年7月曾为中国鸣不平,批驳西方对中国在非洲实行“新殖民主义”的指控言过其实,指责“伊拉克战争的始作俑者和在发展中世界造成大量金融灾难的机构负责人无权给别人上课”。

文章认为,中国到非洲寻找资源与国际分工分不开,“世界工厂”中国处于从属地位,而“决策和消费的中心”是美国、欧洲和日本。

相反,中国进入非洲大陆后,为数百万非洲穷人带来了廉价商品,帮助非洲国家进行基础建设,还把中国的发展模式带到了非洲。

西非国家加纳的社会学家奎西·普拉说:“西方一些人对中国进入非洲市场的担忧是不能接受的,这些声音是伪善的。

”去年11月,国际市场石油价格不断上涨时,俄罗斯地缘政治信息研究所专家诺维科夫曾在俄《红星报》上撰文说,中国最致命的弱点是严重依赖能源进口,它是仅次于美国的全球第二大石油消费国。

由于中国经济很难摆脱“石油陷阱”,不仅这个新超级大国的经济目前极易受到国际市场油价变动的影响,而且“在寻求新石油来源过程中,中国必然会与美欧的利益发生冲突”。

“中国进口石油用不着惊讶”印度进口石油的总量没有中国多,但印度工商联合会2007年8月在一份题为《原油未来紧急方案》的报告中说,印度对进口石油的依存度在2012年前将从目前的70%增加到大约85%,这要比中国对石油的依赖高出10多个百分点。

和中国一样,印度除了加强与伊朗、巴基斯坦、缅甸等国的能源合作外,也从安哥拉、苏丹等非洲国家以及中亚一些地区进口石油。

相比之下,印度受到的非议很少,没有像中国那样成了西方攻击的靶子,而中国正常的石油进口贸易被拿来与“能源威胁论”相提并论。

日本JCC新日本研究所副所长庚欣说:“中国进口石油总的说来是成功的。

从中国这些年在非洲和拉美受欢迎的程度看,中国海外找油的过程,本身也是中国的国际影响力不断提高的一个过程。

”能源贫乏的日本是世界第三大石油

消费国,中国的石油消费2003年第一次超过日本。

日本的石油主要从中东进口,因此日本对美国的中东政策有不满,但即使这样,西方媒体对日本进口石油的议论很少。

庚欣说,其中一个原因是,西方国家过去习惯了它们才是“石油进口国”,对中国在石油消费上的角色转变和中国参与国际事务充满了防范。

美国布鲁金斯研究所的能源安全专家费奥纳·西尔认为,中国作为一个快速发展的经济体,同时也是人口大国,对于能源需求的提升是经济发展的必然。

这种能源需求的局面,其实在过去200年里的欧美工业时代就有过先例,西方不应当感到太惊讶。

国际社会如果真关注中国的能源利用问题,还是应当在科技支持上多给予协助。

西尔说,虽然中国从海外引入大量能源遭到不少非议,但从历史客观事实来说,中国的石油进口战略并没有带来地区性的军事冲突,原因之一是中国往往是通过经贸交易来实现低廉原油的进口,而不是控制当地的石油开采。

而后者正是欧美国家往往使用的办法,中东战事、西方与俄罗斯的政治角力都是最好的例子。