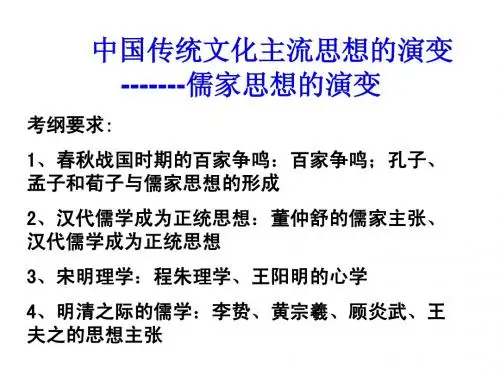

中国传统文化主流思想的演变——儒家思想的发展演变

中国传统主流文化思想的演变

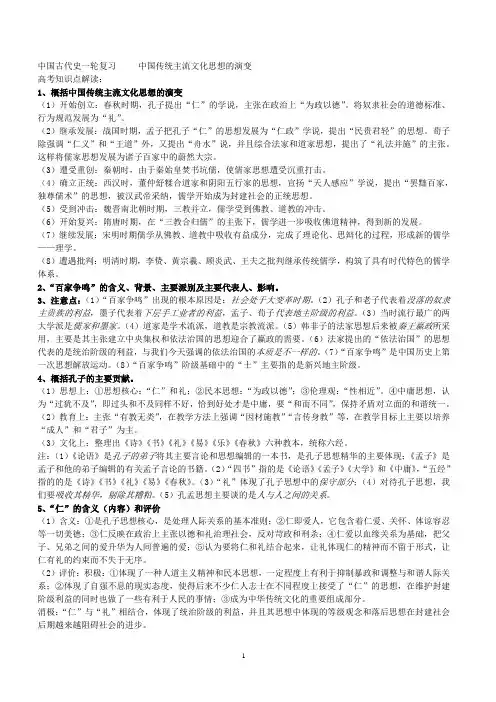

中国古代史一轮复习中国传统主流文化思想的演变高考知识点解读:1、概括中国传统主流文化思想的演变(1)开始创立:春秋时期,孔子提出“仁”的学说,主张在政治上“为政以德”。

将奴隶社会的道德标准、行为规范发展为“礼”。

(2)继承发展:战国时期,孟子把孔子“仁”的思想发展为“仁政”学说,提出“民贵君轻”的思想。

荀子除强调“仁义”和“王道”外,又提出“舟水”说,并且综合法家和道家思想,提出了“礼法并施”的主张。

这样将儒家思想发展为诸子百家中的蔚然大宗。

(3)遭受重创:秦朝时,由于秦始皇焚书坑儒,使儒家思想遭受沉重打击。

(4)确立正统:西汉时,董仲舒糅合道家和阴阳五行家的思想,宣扬“天人感应”学说,提出“罢黜百家,独尊儒术”的思想,被汉武帝采纳,儒学开始成为封建社会的正统思想。

(5)受到冲击:魏晋南北朝时期,三教并立,儒学受到佛教、道教的冲击。

(6)开始复兴:隋唐时期,在“三教合归儒”的主张下,儒学进一步吸收佛道精神,得到新的发展。

(7)继续发展:宋明时期儒学从佛教、道教中吸收有益成分,完成了理论化、思辩化的过程,形成新的儒学——理学。

(8)遭遇批判:明清时期,李贽、黄宗羲、顾炎武、王夫之批判继承传统儒学,构筑了具有时代特色的儒学体系。

2、“百家争鸣”的含义、背景、主要派别及主要代表人、影响。

3、注意点:(1)“百家争鸣”出现的根本原因是:社会处于大变革时期。

(2)孔子和老子代表着没落的奴隶主贵族的利益,墨子代表着下层手工业者的利益,孟子、荀子代表地主阶级的利益。

(3)当时流行最广的两大学派是儒家和墨家。

(4)道家是学术流派,道教是宗教流派。

(5)韩非子的法家思想后来被秦王赢政所采用,主要是其主张建立中央集权和依法治国的思想迎合了赢政的需要。

(6)法家提出的“依法治国”的思想代表的是统治阶级的利益,与我们今天强调的依法治国的本质是不一样的。

(7)“百家争鸣”是中国历史上第一次思想解放运动。

(8)“百家争鸣”阶级基础中的“士”主要指的是新兴地主阶级。

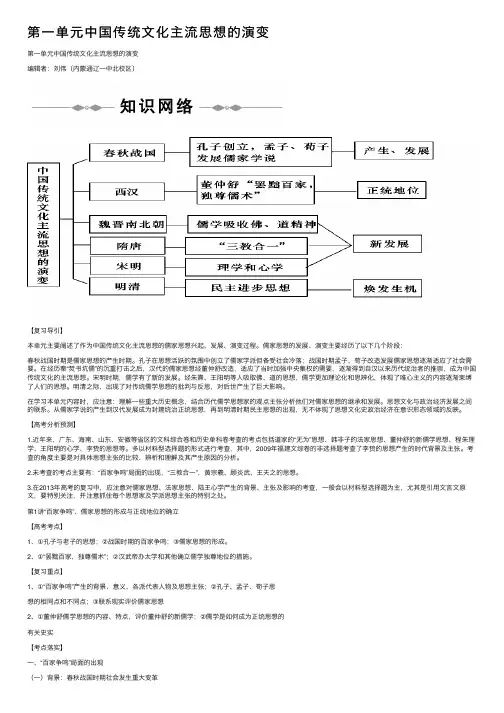

第一单元中国传统文化主流思想的演变

第⼀单元中国传统⽂化主流思想的演变第⼀单元中国传统⽂化主流思想的演变编辑者:刘伟(内蒙通辽⼀中北校区)【复习导引】本单元主要阐述了作为中国传统⽂化主流思想的儒家思想兴起、发展、演变过程。

儒家思想的发展、演变主要经历了以下⼏个阶段:春秋战国时期是儒家思想的产⽣时期。

孔⼦在思想活跃的氛围中创⽴了儒家学派但备受社会冷落;战国时期孟⼦、荀⼦改造发展儒家思想逐渐适应了社会需要。

在经历秦“焚书坑儒”的沉重打击之后,汉代的儒家思想经董仲舒改造,适应了当时加强中央集权的需要,逐渐得到⾃汉以来历代统治者的推崇,成为中国传统⽂化的主流思想。

宋明时期,儒学有了新的发展。

经朱熹、王阳明等⼈吸取佛、道的思想,儒学更加理论化和思辨化,体现了唯⼼主义的内容逐渐束缚了⼈们的思想。

明清之际,出现了对传统儒学思想的批判与反思,对后世产⽣了巨⼤影响。

在学习本单元内容时,应注意:理解⼀些重⼤历史概念,结合历代儒学思想家的观点主张分析他们对儒家思想的继承和发展。

思想⽂化与政治经济发展之间的联系。

从儒家学说的产⽣到汉代发展成为封建统治正统思想,再到明清时期民主思想的出现,⽆不体现了思想⽂化史政治经济在意识形态领域的反映。

【⾼考分析预测】1.近年来,⼴东、海南、⼭东、安徽等省区的⽂科综合卷和历史单科卷考查的考点包括道家的“⽆为”思想、韩⾮⼦的法家思想、董仲舒的新儒学思想、程朱理学、王阳明的⼼学、李贽的思想等。

多以材料型选择题的形式进⾏考查,其中,2009年福建⽂综卷的⾮选择题考查了李贽的思想产⽣的时代背景及主张。

考查的⾓度主要是对具体思想主张的⽐较、辨析和理解及其产⽣原因的分析。

2.未考查的考点主要有:“百家争鸣”局⾯的出现,“三教合⼀”,黄宗羲、顾炎武、王夫之的思想。

3.在2013年⾼考的复习中,应注意对儒家思想、法家思想、陆王⼼学产⽣的背景、主张及影响的考查,⼀般会以材料型选择题为主,尤其是引⽤⽂⾔⽂原⽂,要特别关注,并注意抓住每个思想家及学派思想主张的特别之处。

中国传统主流思想的演变

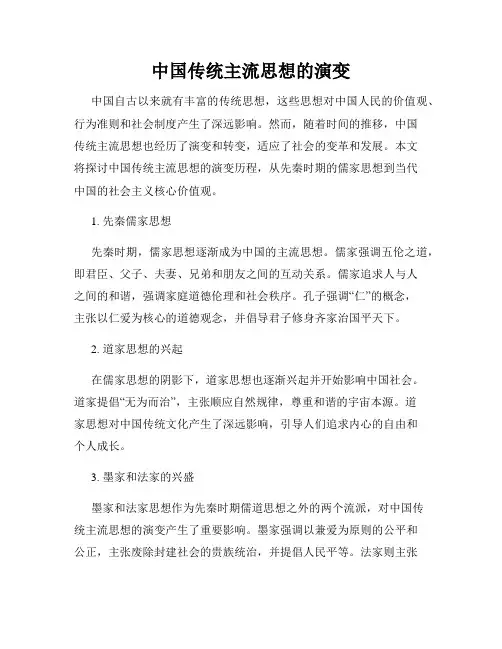

中国传统主流思想的演变中国自古以来就有丰富的传统思想,这些思想对中国人民的价值观、行为准则和社会制度产生了深远影响。

然而,随着时间的推移,中国传统主流思想也经历了演变和转变,适应了社会的变革和发展。

本文将探讨中国传统主流思想的演变历程,从先秦时期的儒家思想到当代中国的社会主义核心价值观。

1. 先秦儒家思想先秦时期,儒家思想逐渐成为中国的主流思想。

儒家强调五伦之道,即君臣、父子、夫妻、兄弟和朋友之间的互动关系。

儒家追求人与人之间的和谐,强调家庭道德伦理和社会秩序。

孔子强调“仁”的概念,主张以仁爱为核心的道德观念,并倡导君子修身齐家治国平天下。

2. 道家思想的兴起在儒家思想的阴影下,道家思想也逐渐兴起并开始影响中国社会。

道家提倡“无为而治”,主张顺应自然规律,尊重和谐的宇宙本源。

道家思想对中国传统文化产生了深远影响,引导人们追求内心的自由和个人成长。

3. 墨家和法家的兴盛墨家和法家思想作为先秦时期儒道思想之外的两个流派,对中国传统主流思想的演变产生了重要影响。

墨家强调以兼爱为原则的公平和公正,主张废除封建社会的贵族统治,并提倡人民平等。

法家则主张以法治国,重视行政管理和法律制度,为中国的国家建设提供了理论基础。

4. 儒家复兴在秦汉时期,儒家经历了短暂的低谷后复兴。

儒家学者开始从文化传统中寻找中国社会的根基,并以此为基础建立了儒家经典和儒家学派。

经过东汉时期的发展,儒家成为中国社会的主流思想,影响了政治、教育和社会伦理。

5. 宋明理学与道统思想宋明理学作为中国传统思想的一种重要流派,对中国社会的发展产生了深远影响。

理学强调人性本善,并通过道德修养和学问来实现社会的和谐。

道统思想强调个人修养和自我完善,提倡人与道合一的境界。

6. 近现代变革与马克思主义的引入近代中国的变革与现代化运动为中国传统思想的演变提供了契机。

特别是在20世纪初,马克思主义开始传入中国并迅速成为主流思想。

马克思主义强调阶级斗争和社会发展的历史规律,并提出共产主义的理念。

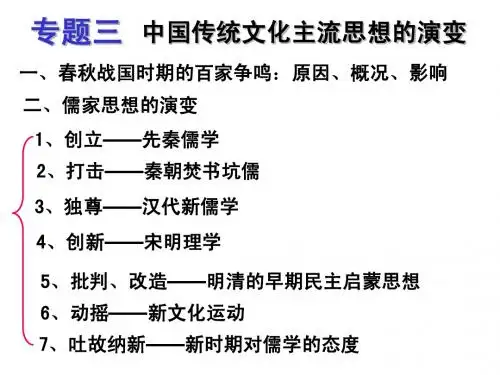

专题三:中国传统文化主流思想的演变

1、背景: 根本原因: 生产力发展和社会大变革 铁犁牛耕的出现和推广,井田制瓦解、封建土 经济: 生产力发展: 地私有制和封建经济发展。

奴隶社会向封建社会过渡,代表不同阶级、 政治: 社会转型: 利益集团的士阶层的崛起——诸子百家。

宽松的环境:周王室衰微,诸侯割据称雄,无力文化专制, 相反还竞相招揽人才,使各学派都有发展机会。 文化: 私学兴起: 讲学之风盛行,从“学在官府”到“学在民 间”,造就了一批思想家。 2、影响: 1、奠定了传统文化的基础,构造了传统文化基本精神。 儒家思想——政治思想和道德准则 道家学说——哲学基础 法家变革思想——改革图治的理论武器 2、形成历史上第一次思想大解放,推动了社会变革。

③影响: ①是辛亥革命在思想文化领域的延续,是一场伟大的 思想启蒙和文化革新运动。 ②打击了专制主义。动摇了传统礼教的思想统治地位。 ③促进了人民特别是青年知识分子的思想觉醒。 加速了马克思主义在中国的传播。推动了五四运动的发生。 ④局限:对东西方文化的绝对否定和绝对肯定。

7、吐故纳新——新时期对儒学的态度

进步的唯物主义思想

荀 “性恶论”:后天教育可使人由恶变善 子 以礼为主,礼法并施:“君舟民水” 促进 “治世”局面的出现

②道家思想(人与自然的关系)

“道”:万物的本源。 老 辨证法:事物是矛盾的, 可以互相转化。 子

评价 第一个;否定“天命” 权威

辩证法思想

•约束暴政,稳定社会秩序; 政治:“无为而治”;“小国寡民”; •看不到人的主观能动性; “常使民无知无欲” •开历史发展的倒车; •是消极思想; “齐物”—万物在本质上是相同的 •丧失探求客观真理的信心 “消遥” —对事物变化旁观、 庄 •体现悲观失望的精神状态 超然的态度 子 •散文富有哲理,是文学与 天人观:天与人“不相胜” 哲学的完善结合。 没落的奴隶主贵族的代表

中国传统文化主流思想的演变

中国传统文化主流思想的演变

中国传统文化主流思想的演变可以分为以下几个阶段:

1 - 儒家思想阶段:从春秋战国时期到汉代,儒家思想逐渐成为中国传统文化的主流思想,其核心思想是仁爱、礼治、孝道、道德修养等,强调人文关怀和社会秩序。

2 - 道家思想阶段:汉代后期到魏晋南北朝时期,道家思想逐渐兴起,其核心思想是“道法自然”,强调顺应自然和心灵的平和。

3 - 佛家思想阶段:隋唐时期,佛教传入中国,逐渐与道家、儒家思想融合。

佛家思想强调超脱苦难,追求精神境界的提高。

4 - 宋明清时期:宋代后期到明清时期,儒家思想重新兴起,出现了新儒家思想。

新儒家思想注重道德修养和社会治理,提倡“格物致知”和“致良知”,强调个体的人文关怀和社会的和谐。

总的来说,中国传统文化主流思想的演变是一个历史长河的演进过程,历经不同的时期和阶段,体现了中国文化的多样性和包容性。

这些思想对中国文化和社会的形成、发展和演变产生了深远的影响,至今仍在不断地影响着中国人的价值观和行为准则。

历史 儒家思想的发展演变

儒家思想的演变

1、春秋战国时期:儒家思想的创立、形成,蔚然大宗, 春秋战国时期:儒家思想的创立、形成,蔚然大宗, 但受到冷落(原因? 但受到冷落(原因?)。 原因:此时社会发展趋势是实现国家统一,争霸、 原因:此时社会发展趋势是实现国家统一,争霸、兼并 战争不断,孔子主张不适应大国争霸,以暴力建立新的统 战争不断,孔子主张不适应大国争霸 以暴力建立新的统 治秩序的需要. 治秩序的需要 思想体系的核心: 仁爱” 1、思想体系的核心:“仁爱” 政治思想 主张“为政以德” 2、主张“为政以德”,逐步改良政 孔 治3、民本思想 子 教育思想 举办私学和“有教无类” 举办私学和“有教无类”

黄宗羲: 黄宗羲:

王夫之: 王夫之:

1)反对君主专制独裁,主张“人民为主”,认为耕者 反对君主专制独裁,主张“人民为主” 有其田 2)重视手工业和商业的发展 3)提倡经世致 用 反对天命论和生知论,主张物质第一性, 4)反对天命论和生知论,主张物质第一性,物质不断 变化是万物发展的规律, 变化是万物发展的规律,是一位杰出的唯物思想家

2)“独尊儒术” 的正统地位确立的原因: 独尊儒术” 的正统地位确立的原因:

A、董仲舒的新儒学思想适应汉武帝加强中央集权的需要 汉武帝全面肯定董仲舒的新儒学思想。起用了文学儒者参政, B、汉武帝全面肯定董仲舒的新儒学思想。起用了文学儒者参政, 兴办太学和建立地方教育系统,将儒家经典《五经》 兴办太学和建立地方教育系统,将儒家经典《五经》作为国家的教 科书

4、明末清初时期:对儒学的继承与批判,促使我 明末清初时期:对儒学的继承与批判, 国传统文化重新焕发生机, 国传统文化重新焕发生机,对后世产生巨大的影响 四为思想家思想主张核心是什么? 1)四为思想家思想主张核心是什么? 抨击封建礼教和君主专制, 抨击封建礼教和君主专制,提倡经世致用 经济:商品经济繁荣、 经济:商品经济繁荣、资本主义萌芽 形成原因: 2)形成原因: 政治: 政治:专制主义强化 异端” 3)“异端”思想家李贽思想主张

中国传统主流思想——儒家思想的发展历程

中国传统主流思想——儒家思想的发展历程

——小陆老师整理

1春秋时期:孔子提出“仁”“礼”的学说,主张以德治民。

2战国:孟子发展“仁政”学说,提出“民贵君轻”思想。

荀子:王道和仁义,礼法并施,君舟民水

3.秦朝:“焚书坑儒”,儒家思想遭重创。

4 西汉:董仲舒提出“罢黜百家,独尊儒术”

5.魏晋南北朝:三教并立,儒学受到了来自于佛教、道教的冲击。

6.唐宋:三教开始走向融合。

7.宋明:吸纳佛道思想,形成了以“理”为核心的程朱、陆王新儒学。

8.明清:李贽、黄顾王等思想家对儒学继承批判,反对君主专制、倡导经世致用和唯物思想。

儒家思想的演变

D

基础过关

春秋战国时期诸子百家的世界观、 人生观,为塑造中华民族的民族性 格奠定了基础。与儒家、墨家、道 家、法家所崇尚的理想人格相对应 的排列组合是 A.君子、侠客、隐士、英雄 B.英雄、侠客、隐士、君子 C.君子、侠客、英雄、隐士 D.英雄、隐士、侠客、君子

A

和谐社会是人类自古到今追求的理想和目标, 和谐思想是我国古代传统文化的精髓。下列各 项中,属于构建和谐社会的思想主张是 ①“行之十年,秦民大悦,道不拾遗,山无盗贼, 家给人足” ②“恭则不侮,宽则得众,信则入任焉,敏则 有助,惠则足以使人” ③“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼, 天下可运于掌也” ④“大道之行,天下为公,选贤与能,讲信修 睦” A.①②③④ B.①③④C.①②④ D②③④

儒家思想的演变

谢永刚

儒家思想发展演变的主要历程

一、春秋:产生(孔子)

二、战国:初步发展(孟子、荀子;百家争鸣)

三、秦:重创(焚书坑儒) 三、西汉:确立统治地位,成为主流思想(董仲舒)

四、魏晋南北朝:受到挑战,出现危机

五、宋明:继续发展,理学出现(程朱、陆王) 六、明清:批判继承中发展(三大思想家)

在2006年感动中国十大人物颁奖 中,关于季羡林先生的颁奖词写 到:“一介布衣,言有物,行有 格,贫贱不移,宠辱不惊。”这 一评价主要体现了哪家思想 A.法家 B.道家 C.儒家 D.佛教

古代有一个佛偈故事:庙前佛幡随 风而动,方丈以此考问众徒。甲徒 曰:“风催幡动!”乙徒曰:“幡何动? 分明是你心动!心动才有幡动!”。下 面的思想与乙徒相近的是 A.万物皆只有一个一理 B.确理而后有气 C.宇宙便是吾心 D.父子君臣,天下之定理

讨论: 举例说明日常生活 中还有哪些事例体 现了儒家思想

中国传统文化主流思想的演变

魏晋南北朝 面临挑战 危机

明清之际 批判继承,构建时代特色新思想体系

维新变法时 被利用 新文化运动时被抨击

中国传统文化主流思想的演变

争 鸣 、 一 统 到 教 义 化

春秋 战国

百 家 争 鸣

形成儒、墨、道、法各家 春秋:孔子创立儒学 战国:荀、孟发展儒学 新儒

儒学创立和 发展

西汉

董仲舒创立 学

确立正统 思想地位 发展到理学新 阶段(成熟) 儒学正统受冲 击但仍为主流

5、宋明理学的历史影响

消极:用三纲五常等维护封建专制统治,进一步禁锢人们思 想,压抑、扼杀人们的自然欲求。 积极:理学重视主观意志力量,注重气节、品德,讲求自我 节制、发奋立志。强调人的社会责任感,对塑造中华 民族性格起到积极作用。

6、比较程朱理学与陆王心学

程朱理学 学派 内容 同 实质 影响

以儒家的纲常伦纪来约束社会,维护专制 统治,遏制人的自然欲求。 扼杀人们的欲求,有助于专制统治,对塑造中 华民族严格的道德性格起积极作用.

宋明

程朱理学(程颐、程颢、朱熹)

陆王心学(陆九渊、王守仁)

明清 之际

李贽

顾炎武 黄宗羲 王夫之

“异端”思想

经世致用 君主批判

3.主要学派及主张:

儒家 孔子 “仁” “为政以德”;“礼”“贵 贱有序”;“因材施教”;“中 当时不受重视, 庸” 但后来成为中国

孟子 “仁政”,“民贵君轻”;“性 传统社会主流思 “制天命而用之”“性恶论”; 荀子 善论” 想 礼法并重 君者,舟也;庶人者 道家 老子 “道”,“无为而治”; 事物对立面可以互相转化 墨家 墨子

专题一

中国传统文化主流思想的演变

春秋战国 百家争鸣出现和儒家思想形成

儒家思想的演变儒家思想的演变特征

儒家思想的演变儒家思想的演变特征儒家思想的演变儒家思想的演变特征儒家思想的演变1、儒家思想的演变(1)春秋战国时期形成:孔子、孟子和荀子的思想主张(2)汉代成为正统思想:汉武帝接受董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的建议(3)宋明发展为理学:两宋时期程颢、程颐和朱熹的思想主张、明朝陆九渊和王阳明的思想主张(4)明清时期的新发展:李贽的异端思想,顾炎武、王夫之和黄宗羲关于经世致用的主张和对君主专制的批判儒家思想作为中国传统文化的主流思想,既是中华民族的精神财富,也极大地影响了东亚和东南亚思想文化的发展,成为人类文明史的重要组成。

2.春秋战国时期儒家思想的形成及其特点形成春秋时期孔子的思想——“仁”和礼、为政以德、有教无类等。

战国时期孟子的思想——“仁政”学说、“民贵君轻” “性善论”等。

荀子的思想——人定胜大思想、“性恶论”、礼法并施等。

从孔子创立儒家提出学说,经过孟子、荀子的总结、改造与发展,儒家思想体系更加完整。

特点儒家思想较为具体,带有浓厚的理想化色彩;没有严密的理论基础,大多是关于思想修养方面的道德规范和政治理想方面的治国原则;孟子的“仁政”“民贵君轻”使儒家思想开始与政治相结合,但因脱离现实政治而遭新兴地主阶级冷遇。

3.汉代儒学主流(正统)思想地位的确立背景诸侯王国威胁中央政权、匈奴的威胁使统治者认识到加强中央集权的必要性;汉武帝时期,经济得到恢复与发展;政治上进一步开拓大一统国家的需要;董仲舒的“罢黜百家,独尊儒术”适应君主专制中央集权统治的需要。

董仲舒的思想①“春秋大一统”和“罢黜百家,独尊儒术”的理论;②宣扬“君权神授”,提出了“天人感应”“天人合一”学说;③“三纲五常”学说是为人处世的标准,成为封建伦理关系的准则;④针对土地兼并严重和百姓牛活困顿的现实,提出“限田……薄赋……省役”的主张。

意义①有利于国家统一;②有利于巩固中央集权和打击地方割据势力;③确立了儒家在中国传统文化中的主流地位,儒家思想上升为国家的统治思想;④限制君主的权利,使君主实行“仁政”;⑤兴办学校,有利于教育的发展。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

7、理学:

宋明时期,儒学逐渐吸纳佛教和道教思想,形成了以 “理”和“天理”为核心的新儒学。

8、批判 明清时期,批判继承传统儒学,构筑具有时代

继承: 特色的新思想体系,给传统思想注入新活力。

不同时期儒家思想的内涵

先秦儒学

仁、礼、为政以德;仁 政、民本;礼法并施

汉代儒学 宋明理学

主张罢黜百家、独尊儒术,大一统,天 人感应、君权神授、实行仁政,外儒 内法、三纲五常

C. 王阳明的“心学” D.顾炎武的“经世致用”

(2011年天津卷文综历史3)长期以来,儒学是 一种士大夫之学。明代思想家李贽则提 出要正视“世间惟下下人最多”的现实, 强调“我为下下人说,不为上上人说”。 这说明李贽

• A.反对儒家的正统思想 • B.倡导只为下下人说

C

• C.批判地发展传统儒学

实行仁政;无为而治;强调法治。 春秋战国时代,中国社会发生政治和经济大变 动:政治上,分封制瓦解,诸侯争霸;经济上,铁 犁牛耕推广,井田制破坏。

材料二:

“《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊 也。” “道之大原出于天,天不变,道亦不变”;“以教化为 大务”;“正法度之宜”。

——《汉书·董仲舒传》

中国传统文化主流思想 的演变

——儒家思想的发展演变

【复习目标】

1. 把握中国古代儒家思想的发展演变过程,归 纳先秦儒学、西汉儒学、宋明理学及明末清 初进步思潮的内涵。

2. 理解儒学在不同时期的地位变化及其原因, 加深思想是为政治服务、一定时期的思想是 一定时期政治经济的反映的认识。

3. 通过知识之间横向、纵向联系对比,认识儒 家思想在继承中发展,正确对待传统文化。

宋:宋代儒学吸收佛教、道教思想;朱熹提出 “存天理、灭人欲”,建立理学体系,成为官方哲学。

பைடு நூலகம்

(2012年天津文综历史,12)

阅读材料,回答问题。 材料一:

“行仁政而王,莫之能御也。” “处无为之事,行不言之教 。” “明法者强,慢法者弱 。” (1)概括材料中的三种主张。结合所学知识,分 析这些主张出现的政治经济背景。

●社会存在决定社会意识;思想是一定历史条件 下的产物,是一定时期政治、经济在思想领域 的反映;同时,又反作用于当时的社会。

明末清初: 对儒学的批判继承与发展与儒学地 位的挑战等。

(2012年海南卷历史,2)儒家经典强调: “上好礼,则民莫敢不敬;上好义, 则民莫敢不服;上好信,则民莫敢不 用情。”这段话体现的是( )

A.民本思想 B.仁政思想 C.礼法并重 D.礼治为先

B

“董仲舒是自汉代以来最有影响力的思想家之 一……我们民族性格中的封闭自我、因循守旧 等劣根性,都与之直接相关。”(冯天谕等著 《中华文化史》)这一观点 ( )

• D.抨击君主专制制度

(2009年上海高考31题)西方学者常常将中国称为 “孔子的中国”。其实,在中国历史上,孔子的 形象历经嬗变,他所开创的儒家思想也在传承中 被不断的改造和重塑,从而呈现出不同的形态。 问题: (1)孔子思想的基本内容是什么?、 (2)儒家思想在汉、宋两代发生了哪些变化?

(1)仁、礼。 (2)汉:董仲舒提出大一统、天人感应、三纲五常, 主张罢黜百家、独尊儒术,儒家思想成为正统思想;

中国古代儒学的发展演变历程

1、创立:春秋时期,孔子提出“仁”和“礼”的学说,

2、发展:战国时期,孟子、荀子,发展“仁政”学说 3、重创:秦朝,“焚书坑儒”,儒家思想遭重创。

4、主导:西汉,董仲舒提出“罢黜百家,独尊儒术”

5、冲击: 魏晋南北朝时期,三教并立,儒学冲击。

6、融合: 唐宋时期,三教开始走向融合。

A.肯定董仲舒的“天人感应”学说 B.肯定董仲舒的“独尊儒术”主张

C C.否定董仲舒的“大一统”学说

D.否定董仲舒的“三纲五常”学说

(2011年广东卷文综14)“虎溪三笑”

讲的是儒者陶渊明、道士陆修静、僧

人慧远一起品茗畅谈、乐而忘返的故

事。故事本身是虚构的,却在唐宋诗

歌、绘画作品中时有出现。据此可以

吸收佛教、道教思想; 理是万物的本 原、心即理,“存天理、灭人欲”,格 物致知、发明本心和致良知

明清儒学

批判宋明理学,抨击君主专制,发展 工商业,经世致用

儒家思想在不同时期的地位

先秦儒学 汉代儒学

(春秋战国)未受重视

政治上成为正统思想, 思想上确立了主流地位

宋明理学 成为官方哲学,巩固统治地位

明清儒学

是对儒学的继承和批判

儒家思想被尊崇、长期盛而不衰的原因

①主要在于其思想适应时代的需求,特别适应 了封建君主专制中央集权政治的需要。

②统治者的推崇。

③儒家思想有不竭的生命力,能不断吸收其他 思想的优秀成分,也能根据社会发展的需要进 行适应性的调整。

④荀子、董仲舒、二程、朱熹等儒学家对儒学 的改造和发展。

A.兴建文庙是加强专制统治的手段 B.唐代是官方儒学教育的兴起阶段 C.文庙的兴修导致了程朱理学的产生 D.文庙的修建是城市经济发展的需要

A

(2010年广东卷文综15)“人人自有定盘 针,万化根源总在心。却笑从前颠倒 见,枝枝叶叶外头寻。”这首诗反映 了

A. 孟子的“仁政”

C B董仲舒的“独尊儒术”

得出符合史实的结论是,当时

A.儒道佛出现融合的趋势 B. 佛教开始传入中国

A

C.诗歌创作呈现繁荣局面

D.绘画风格以写实为主

(2011年北京卷文综14)文庙是中国古代官 方兴建的祭祀孔子的场所,产生于唐代, 宋代逐渐在中原、江南的城市中大量兴建, 元代在贵州、云南,清代在新疆、东北等 地也相继出现。这一现象表明

(2)依据材料二中董仲舒的论述,指出其思想特征。 结合所学知识,阐述董仲舒的思想对中国古代社会的影 响。

强调“大一统”;糅合各家思想,形成 新儒学体系。

儒学正统地位在汉代确立,儒家思想逐 渐成为中国传统文化的主流。

理论在一个国家的实现程度决定于理论

满足这个国家的需要程度。 ——马克思

结合所学习的儒家思想的演变过程,谈谈对 这一结论的认识。

儒家思想如何在继承中创新发展?

先秦 (发展)

西汉

(孔孟荀)

(董仲舒)

( 创立发展

新儒学

(

民

继

间

承

儒

发 展

) 新活力

新发展 )

官 方

明清 (批判)

(进步思潮)

宋明 (理学)

一条主线;两个视角;三次翻“新”;四个阶段

小结

儒学思想演变的四个阶段: 春秋战国: 儒家思想的形成与发展 汉代: 董仲舒改造儒学 宋明: 理学的形成与儒学的成熟