高一历史必修二第七单元

高中历史必修二第七单元

第七单元苏联社会主义建设一,战时共产主义政策1,背景:2,内容:二,新经济政策1,背景:2,内容:3,特点:三,斯大林体制1,内容:2,评价四,赫鲁晓夫改革:1,内容:2,局限五,勃列日涅夫改革1,内容:2,局限六,戈尔巴乔夫改革1,内容2,结果1,列宁说:“在一个遭受帝国主义战争破坏的国家里,实行实行余粮收集制,禁止自由贸易,不仅是维持生活和对付战争,已经超越一般革命的任务,而是共产主义的任务,是推进社会主义的主要途径。

”这表明他( )A.反思战时共产主义政策的错误B.指出新经济政策实施的必要性C.探索出社会主义建设的新途径D.肯定了应对战争局势的新措施2,“两年多来,人民在苏维埃制度下忍饥挨饿,而被夺走粮食的人势必会起来反对苏维埃政权,投奔并将投靠邓尼金和高尔察克,从而延长国内战争。

”为了结束这种状况,苏维埃俄国() A.给农民提供补贴,调整农产品结构B.按国家规定价格收购农民的余粮C.实行社会主义市场经济体制D.实行固定粮食税,允许粮食自由贸易3,《俄国史》载,20世纪20年代,“社会主义商店”虽然享有政府的优惠待遇和较低价格,但常被人认为“不如私人商店”。

因为私人商店一般能提供更快捷、更舒适的服务和较好的质量、较多的品种。

这表明()A.新经济政策削弱了无产阶级专政B.新经济政策的实施促进了市场竞争C.战时共产主义政策弊端日益显现D.经济状况的恶化催生了新经济政策4,有学者在评价新经济政策时指出:“它是列宁在当时经济文化落后的俄国的一种改革运动,实质上是一种‘混合’经济的创造性实验。

”这里的“‘混合’经济”是指()A.计划经济体制与市场经济体制的混合B.工农业生产与市场、商品流通的混合C.落后的经济文化与先进思想学说的混合D.资本主义经济与社会主义经济的混合5,列宁在十月革命后提出过一个著名的公式:苏维埃政权+普鲁士的铁路管理秩序+美国的技术和托拉斯组织+美国的国民教育……=社会主义。

这表明A.列宁意识到了战时共产主义政策的错误B.列宁突破了马克思关于社会主义建设的传统理论C.列宁已经认识到了计划和市场的本质D.列宁主张借鉴资本主义国家建设社会主义6,斯大林说:“党知道战争日益逼近,没有重工业就无法保卫国家……因此我国共产党也就拒绝了“通常的”工业化道路,而从发展重工业开始来实行国家工业化。

高一历史人教版必修2单元学习:第七单元 苏联的社会主义建设 Word版含答案

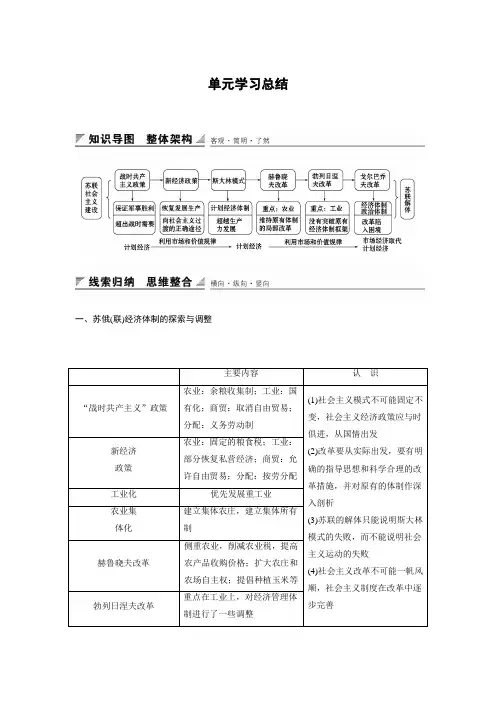

单元学习总结一、苏俄(联)经济体制的探索与调整二、对社会主义建设道路的探索1.马克思设想在生产力高度发达的资本主义基础上建立社会主义制度。

其主要特征是实行公有制、计划经济和按劳分配,取消商品生产和货币。

2.列宁认为在生产力相对落后的俄国也能建成社会主义,建设社会主义没有成功的经验可以借鉴,应当根据实际情况逐步探索。

列宁根据不同情况,先后推行了“战时共产主义”政策和新经济政策。

新经济政策使苏联恢复了经济,巩固了工农联盟。

3.斯大林认为社会主义只能实行单一的公有制和计划经济,尤其是发展重工业;政治上建立高度集中的政治体制。

斯大林时期推行工业化和农业集体化方针,并形成了高度集中的政治经济体制,这种体制带有严重的缺点和弊端,严重阻碍了苏联国民经济的发展。

4.赫鲁晓夫和勃列日涅夫对高度集中的政治经济体制进行了改革,但都没有突破斯大林模式,改革都没有取得成功,同时也付出了巨大的代价。

5.戈尔巴乔夫对社会主义提出了新的看法。

以“民主社会主义”取代科学社会主义,提倡“民主化”和“公开性”,对苏联的历史全盘否定。

他所进行的改革不但没有解决苏联长期存在的问题,反而激化了矛盾,最终导致了苏联解体。

6.邓小平认为社会主义就是解放和发展生产力,计划和市场不是社会主义和资本主义的本质区别,二者都是发展生产力的手段。

十一届三中全会后,中国进行改革开放,建立社会主义市场经济体制,改革取得了举世瞩目的成就。

三、20世纪世界三大经济体制调整的比较例题(2013·福建高考)阅读下列材料,回答问题。

材料一增加财富、建立社会主义社会的真正和唯一的基础只有一个,这就是大工业。

如果没有资本主义的大工厂,没有高度发达的大工业,那就根本谈不上社会主义,而对于一个农民国家来说更谈不上社会主义了……不挽救重工业,不恢复重工业,我们就不能建成任何工业,而没有工业,我们就会灭亡而不成其为独立国家。

——摘自《列宁全集》材料二苏维埃国家在原则上不能靠采取劫掠殖民地或战败国人民一类的龌龊办法吸收工业化资金的。

高中历史高一必修二人教版课件:第七单元第21课二战后苏联的经济改革

提示:(1)后果:玉米种植挤占了耕地,导致其他粮 食作物减产;玉米歉收;苏联被迫增加粮食的进口。原 因:凭主观意志办事,不顾不同地区的自然地理条件; 用行政命令强制推广;急于实现不切实际的赶超目标。

(2)原因:勃列日涅夫的保守导致改革的停滞,苏联 经济在 20 世纪 80 年代初全面滑坡,作为领导人的勃列日 涅夫却沉迷于各种各样的荣誉之中,因此被苏联人民讥 讽为“有给自己发勋章的怪癖”。

一分耕耘一分收获

思考: (1)戈尔巴乔夫为此采取了哪些措施?产生了怎样的 影响? (2)有人说:“东欧剧变和苏联解体标志着社会主义 的失败。”这种观点对不对?为什么?

一分耕耘一分收获

提示:(1)措施:对经济体制进行根本性变革;用经 济方法管理经济;重点发展重工业等。影响:经济改革 的宏观决策缺乏具体可行的配套措施,改革中阻力重重, 陷入困境,经济继续滑坡;在经济改革受挫后把改革重 点转向政治体制改革,国内局势失控,1991 年苏联解体。

一分耕耘一分收获

三、戈尔巴乔夫改革 1.背景 (1)20 世纪 80 年代中期,苏联社会动荡、经济增长速 度下降、人民生活水平逐步下降。 (2)1985 年,戈尔巴乔夫执政,在经济、政治领域进 行改革。

一分耕耘一分收获

2.内容 (1)改革的重点是用经济管理方法代替原来的行政命 令,承认市场对经济的调节作用。 (2)政府减少指令性计划指标,代之以指导性计划指 标。 (3)通过一系列法规,调整了所有制结构。

一分耕耘一分收获

二、勃列日涅夫改革

1.内容 (1)恢复部门管理体制,加强对经济的集中领导。 (2)坚持集中计划管理的前提下,扩大国营企业的经 营自主权。 (3)运用经济手段,刺激企业改进经营管理。 (4)注重发展苏联的重工业,特别是与军事有关的工 业部门。

高一必修二历史人教版,七八单元笔记

高一必修二历史人教版,七八单元笔记第7单元第一次工业革命一、英国工业革命1、英国首先进行工业革命的条件(1)前提:资产阶级统治的确立,英国社会稳定(2)资金:殖民掠夺、圈地运动获得巨额财富(3)市场:海外殖民地提供了广阔的海外市场(4)劳动力:圈地运动,大批农民被迫离开土地,去工厂做工(5)技术:工场手工业的发展积累了大量的生产技术2、工业革命的时间1765年——1840年前后(18世纪中后期——19世纪中期)3、英国工业革命的进程(1)开始标志:1765年,哈格里夫斯发明“珍妮机”。

珍妮机的出现引发了纺织生产领域一系列的发明创造,后来,在冶金、采煤等其他生产领域也纷纷出现了发明和使用机器的高潮。

(2)主要发明①1785年瓦特发明的改良蒸汽机投入使用(大大推动了机器的发明和使用,工业革命进入一个崭新的发展阶段)②1807年富尔顿发明蒸汽轮船;1814年史蒂芬孙发明蒸汽机车;1825年火车试车成功(改变了交通运输条件,世界各地间的联系更为密切)(3)完成1840年前后二、工业革命的影响1、生产方式:从工场到工厂,工厂成为工业生产的主要组织形式2、经济结构:农业在国民经济的比重减少,工业日益发挥重要作用3、生活方式:工业城市形成,城市化进程加快4、社会关系:工业资产阶级和工业无产阶级成为社会的两大对立阶级5、政治:工业资产阶级要求获得更多的政治权利。

于是,欧美资本主义国家纷纷进行了社会变革,进一步巩固了资产阶级的统治6、对外:资产阶级希望进一步摆脱封建束缚,要求自由经营、自由竞争和自由贸易,加快了殖民扩张和殖民掠夺的步伐7、推动了世界市场的基本形成三、世界市场的基本形成1、原因(1)经济:机器大工业生产的需要(市场和原料)(2)政治:资产阶级竭力在全世界拓展市场,抢占原料产地,使世界贸易的范围和规模迅速扩大(3)交通运输:蒸汽机车和轮船的出现大大改变了交通运输条件,世界各地间的联系更为便捷2、途径(1)政治:凭借经济和军事实力,在亚洲、非洲和拉丁美洲等地建立殖民地或半殖民地(2)经济:推销工业品,收购原材料,把越来越多的地区纳入资本主义世界市场之中3、形成19世纪中后期,一个以欧美资本主义国家为主导的世界市场基本形成。

高一历史课件 人教新课标必修二 第七单元 第二十一课

项目 指 导 思 想 具 体 内 容

赫鲁晓夫 改革

勃列日涅 夫改革

不 同 点

只是对原有体制进行局 部改革 首先从农 业开始, 重 点在农业 领域 重点在工 业, 且是重 工业领域

戈尔巴乔 夫改革 对苏联进 行根本性 变革和改 造 涉及政治 领域, 重点 在经济体 制

项目 不 同 点 历 史 结 果

知识梳理 ( 2)赫鲁晓夫上台后开始调整 政策, 试图改革斯大林模式。 2. 内容 (1)农业改革 (改革重点 ) :①取 消农产品的义务交售制 , 实行 收购制, 提高收购价格, 增加农 民收入; ②鼓励农民和农场职 工发展家庭副业 , 扩大集体农 庄和国营农场的自主权; ③大 规模垦荒, 扩种玉米, 提高粮食 产量。

第 21 课 二战后苏联的经济改革

情景导入

自主学习 名师导学 创新探究 课堂达标

栏 目 导 航

1986 年在苏联流传一则笑话。这则笑话把 苏联比做一列因铁轨已到尽头, 无法继续前进 的火车。每个领导人都以自己的方式处理这场 危机: 斯大林下令把司机和列车员枪决; 赫鲁晓 夫则为他们平反; 勃列日涅夫把窗帘拉上并命 令左右摇动列车, 造成列车正在运行的假象; 戈 尔巴乔夫则拉开窗帘, 把身子探出窗外大声喊 道: “前面没有铁轨了, 前面没有铁轨了! ” 他们几位为苏联做了些什么?他们的经济 改革给苏联带来了哪些影响呢?

知识梳理

三、戈尔巴乔夫(1985~1991 年执 政)改革 1. 背景: 20 世纪 80年代中期, 苏联 经济增长速度下降、 人民生活水 平下降、社会动荡。 2. 内容 ( 1)重点是用经济管理方法代替 原来的行政命令 , 这实际上是承 认市场对经济的调节作用。 ( 2) 减少了指令性计划指标, 代之 以指导性计划指标。

历史课件人教版必修2 第7单元 单元学习总结

3.二战后 (1)主题:改革高度集中的经济体制,提高综合国力。 (2)措施:20世纪50年代赫鲁晓夫改革,1964年勃列日涅夫改革,1985年 戈尔巴乔夫改革。 (3)特点:赫鲁晓夫和勃列日涅夫改革尽管取得了一些成效,但没有突破 “斯大林模式”,仅是对原有体制做了一些修补;戈尔巴乔夫对“斯大 林模式”进行了根本性改革,但其改革背离了社会主义方向,最终失败。

请回答: (1)据材料一,分别指出列宁两次讲话所体现的经济政策。 (2)据材料二、三,结合所学知识,指出苏联发展经济的方针。并概括这 一方针的积极作用。 (3)据材料四,归纳1945年后苏联工业发展停滞的因素。综合上述材料, 基于经济现代化的视角,说说你对发展工农业生产的认识。

解题思路

答卷实录

实录点评

产业、乡镇企业、现代农业

经济

高度集中的计划经

资本主义市场经济体制

体制

济体制

否定价值规律和市 从完全由市场自发调节的商 场机制的作用,限 品经济发展到将政府干预与 制商品货币关系, 特点 市场相结合、国有制与私有 用行政命令管理经 制并存的“混合经济” 济;具有僵化性、

封闭性

社会主义市场经 济体制 肯定价值规律和 市场机制的作用, 利用计划和市场 两种经济手段; 具有开放性;将 市场经济与社会 主义制度相结合

方法探究 触类旁通

典例分析 (2017·江苏学业水平测试)十月革命后,苏俄(联)的社会主义 建设取得巨大的成就,但也不乏遗憾。阅读下列材料: 材料一 1920年9月列宁说,“要使每个农民家庭,连一普特余粮都不 剩”,要把全部余粮交给工人国家。1921年3月列宁就农民交完税后再出 售粮食一事说:“如果他们单个地换粮食,那有什么大不了的?……不 应当加以阻挠。”——摘编自《列宁全集》

高中历史必修2第7单元第1课

A、新经济政策是一种倒退

B、战时共产主义政策是适合当时生产力水平的 C、俄国要最终建立社会主义必须部分恢复资本主义

D、新经济政策是社会主义经济的根本政策

马克思关于社会主义的设想:“在生产力高度发达的资本主义

基础上建立的社会主义,实行公有制、计划经济和按劳分配, 取消商品和货币。”苏俄实施的战时共产主义政策与马克思的 设想最大的不同是 A.实施的条件 C.经济管理模式 B.所有制结构 D.产品分配方案

手段 减少国家对经济的干预

在国营经济占主导地位的前提 下,强调市场经济,多种经济 成分并存,发展社会主义经济

性质

在保证私有制经济的前提 下,强调计划经济,发展 资本主义经济

《走向21世纪的中国和世界》一书指出,20世纪,在世界现代化道路上 有三次重要的改革调整:一次是20年代初的俄国,一次是30年代西方大 危机时期的美国,还有一次是在70年代末期以后的中国。 1)上述不同时期俄、美、中的“改革调整”各指什么?

面对现实的实验

新经济政策 国际环境改善,但经济形势 严峻,政治危机严重 推行粮食税 国家资本主义形式,允许 本国和外国资本家经营 允许商品买卖,实行自由贸易 按劳分配 计划调节与市场调节相结合 受到广大工农的欢迎,巩固 了工农联盟,是向社会主义 过渡的正确途径

马克思设想下的社会主义:

在生产力高度发达的资本主义基础上建立社会主义,实

罗斯福。对经济进行全面干预,开创国家垄断资本主义的经济 发展模式。

材料四 1985年8月28日,邓小平在会见外宾时,曾说到“社会主义 究竟是个什么样子,苏联搞了很多年,也并没有完全搞清楚。可能列 宁的思路比较好,搞了个新经济政策,但是后来苏联的模式僵化了。” (4)据材料四并结合所学知识,指出中国共产党人吸取苏联社会主义建 设的经验和教训,为建设中国特色社会主义所采取的重大举措。( 3分) 改革开放;设立经济特区;开发开放浦东; 家庭联产承包责任制;城市国有企业改革; 十四大提出建立社会主义市场经济体制等。 (其它言之有理亦可。答任意三点,3分) (5)材料二、三、四,从本质上体现了两种不同的现代化模式, 简要指出它们的相同之处及本质区别。(2分) 同:都把市场调节和国家宏观调控相结合。 区别:社会制度不同(或生产资料所有制性质不同)

人教版高一历史必修二单元测试卷:第七单元 苏联的社会主义建设

第七单元苏联的社会主义建设一、选择题1.斯大林曾说:“苏维埃国家在原则上不能靠采取如劫掠殖民地或战败国人民一类的龌龊办法吸收工业化资金。

至于借用外债的这种办法,苏联却没有加以利用的机会,因为资本主义国家拒绝借款给苏联。

”为摆脱这一困境,苏联实施了( )A.“战时共产主义”政策 B.新经济政策C.农业集体化政策 D.社会主义工业化政策2.“在制定的总政策的范围内,国家将生产的各项物品的数量,国民收入中有多少用于生产投资,有多少用于日用消费品的生产,所有级别的工人应收入的工资数量,以及各种产品应以何种价格进行交换等所有经济决策都由上级决定。

”这种经济情况与下列哪一事件直接相关 ( )A.义务劳动制的实行 B.战时共产主义政策的实施C.新经济政策的推行 D.斯大林模式的确立3.美国胡佛研究所档案馆馆藏的一张前苏联宣传画,宣传画敦促工人们加入生产突击队,以实现斯大林的五年计划。

原画上写着:“我们要打倒懒惰的工人。

”该宣传画反映了 ( )A.余粮收集制挫伤了工人积极性 B.新经济政策无法调动工作热情C.苏联农业集体化运动全面展开 D.高度集中的经济模式弊端初现4.20世纪30年代以来“生铁、煤炭、钢、石油总是优先于饮食、住房、医院、学校和服务行业。

……工业化加上类似封建的管理所付出的代价是灾难性的。

……对人的漠不关心到了无以复加的地步”。

对材料理解最为准确的是,“斯大林模式”下( )A.高度集中的管理体制不利于生产发展 B.工业化加速是以牺牲农业为代价的C.单一的公有制体制阻碍了生产发展 D.工业化加速的同时忽视了改善民生。

5.1953年,苏联农业单位面积产量仅为欧洲其他国家平均产量的1/3。

苏联农业的落后严重制约了工业的发展和人民生活水平的提高。

出现这种状况的主要原因是( )A.自然灾害的影响 B.斯大林体制的弊端C.长期战争的破坏 D.西方国家经济制裁6.十月革命后,苏维埃政权颁布法令,宣布一切土地为全民财产,禁止土地买卖、出租等。

历史人教版必修二第七单元第20课——从“战时共产主义政策”到“斯大林模式”

工业化 道路

农业制度 经济体制 政治制度

农、轻、重 协调发展

家庭联产承 包责任制 社会主义市 场经济体制 人代制、多党 合和政协制

共同点

背景:当时 都面临经济 困难、社会 动荡 ①都进行农 村经济体制 改革 ②都利用市 场和货币关 系发展经济 作用:都使 经济得到恢 复,社会得 到稳定。

苏俄新经济政策 中国改革开放政策

二、新经济政策

3、新经济政策的作用:

促进了经济的迅速恢复,起到了巩 固工农联盟、稳定政治形势的作用。

积极

是列宁对俄国这样落后的国家如何 走上社会主义道路的探索,是一条适合 俄国向社会主义过渡的正确道路。

消极:在实施过程中,不可避免地出现了一些 问题,加之领导人对这种政策的必要性和长期性认 识不足,以致后来过早地终止了新经济政策的执行。

三年战争结束后, 十年“文革”使经济 苏俄战时共产主义 濒临崩溃,社会一片 政策造成了政治危 混乱。 机和经济危机 以粮食税代替余粮 推行家庭联产承包责 收集制 任制 放开商品市场,允 发展多种经济成分, 许资本家经营企业, 鼓励私人开办企业, 还允许外国资本家 同时,向国外大力招 到俄国经营。 商。 苏俄工农业生产逐 农村经济全面振兴, 渐恢复发展起来, 国民经济得到发展, 苏维埃政权得到进 人民生活水平提高。 一步巩换

粮食和主要消费品实行严 废除配给制,实行按 分配制度 格的配给制。实行普遍劳 劳分配制 动义务制

战时共产主义政策与新经济政策的区别 管理建设方法、手段

高度集中,行政管理。 利用商品货币关系进行社会主义建设。

经济体制方面

单一的公有制体制。 在公有制的前提下,允许多种所有制形式存在。

5、 弊端:

历史必修二第七单元复习

反思:注意对历史概念和结论的深刻理解和准确记忆。

四、认识深化

(1)二战爆发,凡尔赛华盛顿体系彻底崩溃,在战争中逐 二战爆发,凡尔赛华盛顿体系彻底崩溃, 爆发 渐形成反法西斯同盟。二战结束后,反法西斯同盟破裂, 渐形成反法西斯同盟。二战结束后,反法西斯同盟破裂, 形成雅尔塔体系,其实质就是美苏两极对抗 20世纪80年 美苏两极对抗。 世纪80 形成雅尔塔体系,其实质就是美苏两极对抗。20世纪80年 代末90年代初,东欧剧变苏联解体,两极格局崩溃, 90年代初 代末90年代初,东欧剧变苏联解体,两极格局崩溃,世界 朝着多极化的方向发展; 朝着多极化的方向发展; 影响国际格局变化的因素有①战争②综合国力③ (2)影响国际格局变化的因素有①战争②综合国力③社会 制度和意识形态; 制度和意识形态; 前几次国际关系格局的变化是通过战争迅速确定 通过战争迅速确定各国 (3)前几次国际关系格局的变化是通过战争迅速确定各国 实力与地位,所以能够很快形成新的国际关系格局; 实力与地位,所以能够很快形成新的国际关系格局;而雅 尔塔体系的崩溃是通过东欧剧变苏联解体完成的, 尔塔体系的崩溃是通过东欧剧变苏联解体完成的,新国际 关系格局的确立与各国综合国力的发展和竞争 与各国综合国力的发展和竞争有着密切关 关系格局的确立与各国综合国力的发展和竞争有着密切关 因而非常缓慢。 系,因而非常缓慢。 从新中国成立到现在, (4)从新中国成立到现在,中国一直奉行独立自主的和平 外交政策,但在不同时期由于国际环境的变化 国际环境的变化其内容和侧 外交政策,但在不同时期由于国际环境的变化其内容和侧 重点也有所不同。 重点也有所不同。

反思:学习时注意把握历史问题的实质,区别同类问题。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

高一历史必修二第七单元

苏联社会主义建设的经验与教训

自主学习

1、战时共产主义政策

(1)历史背景:十月革命后苏俄面临着严峻的内忧外患形势

内忧:国内战争爆发,粮食等物资短缺

外患:资本主义国家武装干涉

(2)政策目的:保障军事上的胜利;直接向共产主义过渡

(3)内容:①农业:实行余粮收集制。

②工业:全面国有化,不论大中小企业。

③产品分配:取消了自由贸易,实行实物配给制。

④实行普遍劳动义务制

(4)意义:保障了军事上的胜利,巩固了政权.但试图通过战时共产主义政策直接向共产主义过渡,没有成功。

2.实施新经济政策的必要性

1)国内战争结束后,战时共产主义政策引发政治危机和经济危机。

2)1921年2月,海军基地发生兵变。

3.新经济政策的内容并认识其作用

(1)内容:1921年,①农业:以固定的粮食税代替余粮收集制。

②工业:解除中小企业国有化,允许私人开办小型企业,无力开发的以租让方式给外国资本家。

③贸易:恢复货币流通和商品交换,实行自由贸易。

④分配:取消食物配给制,实行按劳分配制。

(2)作用:提高了人民的生产积极性,促进了经济的迅速恢复,有利于稳定政治形势。

4.“斯大林模式”在经济方面的主要表现

(1)“斯大林模式”:斯大林执政时期,开辟了一种不同于市场经济的计划经济体制和新型的工业化模式,逐渐形成了高度集中的计划经济体制。

开创的这种社会主义建设模式被称为“斯大林模式”。

(2)主要表现:①优先发展重工业。

②实行单一的公有制。

③实行高度集中的计划经济。

④推行农业集体化。

5、“斯大林模式”在经济实践中的经验教训

片面发展重工业,导致农业和轻工业长期处于落后状态,人民生活水平提高缓慢;国家从农民那里拿走的东西过多,农民的生产积极性不高;长期执行计划指令,压制了地方和企业的积极性,阻碍了苏联经济的持续发展。

6.赫鲁晓夫改革

1、背景:

(1)斯大林模式的弊端日益显露,尤其是农业集体化的消极影响明显

(2)赫鲁晓夫地位的稳固

2、内容

(1)农业方面:这是改革的重点。

取消义务交售制,实行收购制,并提高收购价格;扩大农庄和农场的自主权;大力进行垦荒和“玉米运动”提高粮食产量。

(2)工业方面:废除部门管理体制,给与地方和企业一定的自主权,承认企业和个人的物质利益。

7. 勃列日涅夫改革

勃列日涅夫的改革主要是发展重工业;通过勃列日涅夫的改革,工农业生产有所发展,人民生活水平逐步提高,苏联一跃而成为与美国相匹敌的超级大国。

,没有突破斯大林模式

的束缚,高度集中的政治经济体制的弊端并没有被克服,苏联的各种矛盾日趋激化,这也就成为日后苏联解体的历史根源

二、合作探究

问答题:本大题共10分。

根据设问,回答问题。

38.苏(俄)联的社会主义经济建设(政策)具有开创性。

纵观其发展历程,有过多次调整,耐人深思。

结合所学知识,回答下列问题:

(1)十月革命胜利后不久,苏俄曾试图用“强攻”的办法,即用最简单、迅速、直接的办法实行社会主义的生产和分配原则。

指出该“强攻”办法在农业方面实行的具体举措及其消极影响。

(2分)

(2)1921年初,列宁在一次经济工作会议上,曾以辞职为由,争取大家对实行新经济政策的支持。

列宁不惜以此“过激”举动推行的新经济政策“新”在何处?指出其调整后的农业政策及实施成效。

(3分)

(3)邓小平曾说:“社会主义究竟是个什么样子,苏联搞了很多年,也并没有完全搞清楚。

可能列宁的思路比较好,搞了个新经济政策,但是,后来苏联的模式僵化了。

”指出20世纪三四十年代,文中所述“模式的僵化”在农业方面的做法及其对以后经济长效发展产生的负面影响。

(2分)

(4)进入20世纪五六十年代,苏联试图调整、纠正日益僵化的模式,先后启动了哪两次改革?(2分)

(5)综上所问,从苏(俄)联的社会主义经济建设(政策)的开创与调整中,你能得到什么认识?(1分)

三、当堂反馈

1. 1953年,苏联农业单位面积产量仅为欧洲其他国家平均产量的1/3。

苏联农业的落后严重制约了工业的发展和人民生活水平的提高。

出现这种状况的主要原因是

A.自然灾害的影响 B.斯大林体制的弊端

C.长期战争的破坏 D.西方国家经济制裁

2.据统计,1925年苏联的种植业与1913年对比的百分比是107%,农业生产总值对比的百分比则是112%。

这一成效的取得与某项经济政策的实施密不可分。

这一政策是

A.战时共产主义政策

B.新经济政策

C.农业集体化方针

D.赫鲁晓夫时期的农业政策

3.法国文学家罗曼·罗兰于1935年对莫斯科进行了一个月的访问,他在《莫斯科日记》中写道:“目前这些政策包含着某种消极的东西,这是不可避免的。

”下列属于日记中“目前这

些政策”的是

A.实行余粮收集制 B.交纳固定粮食税

C.推行农业集体化 D.扩大场国营农场的自主权

4.斯塔夫里阿诺斯《全球通史》中写道:“欧洲……令人欣慰的景象却被突然到来的大萧条(史于1929年)给彻底破坏了……在西方的经济确实是一团糟的同时,苏联正在继续进行经济发展方面的独特实验”下列选项中属于“独特实验”的是

A.实行战时共产主义政策 B.实施新经济政策

C.开创斯大林模式 D.推行赫鲁晓夫改革

5.“十月革命后的苏维埃俄国,曾试图‘直接过渡到纯社会主义的经济形式和纯社会主义的分配’,几年以后感到这是‘力所不能及的’。

”为了解决“力所不能及”所引发的社会危机,采取的主要措施是

A.颁布《四月提纲》 B.采取战时共产主义政策

C.实施新经济政策 D.推行斯大林模式

6.(2012•江苏•29)社会陷入危机边缘的时刻,改良旧制往往是挽救危机的重要举措。

20世纪80年代,苏联也出现各种危机,为此戈尔巴乔夫进行了经济改革,其主要特征是A.用经济管理代替行政命令 B.放弃政府宏观的调节手段

C.建立高度集中的经济体制 D.鼓励个体小农经济的发展

二.判断题

1921年,苏俄开始采用新经济政策取代战时共产主义政策,苏俄随之迅速实现了国家的工业化。

38.(1)举措:实行余粮收集制;(1分)影响:引发了严重的经济危机和政治危机。

(1分)

(2)“新”:恢复货币流通和商品交换(利用商品、市场价值规律发展经济);(1分)政策:以粮食税代替余粮收集制;(1分)

成效:提高了人(农)民的生产积极性;促进了经济的迅速恢复;

有利于稳定政治形势。

(任答一点,1分)

(3)做法:农业集体化;(1分)影响:农业长期处于落后状态,人(农)民生活水平提高缓慢;阻碍了苏联经济的可持续性发展。

(任答一点,1分)(4)改革:赫鲁晓夫改革;勃列日涅夫改革。

(2分)

(5)认识:经济发展要遵循客观经济规律,符合国情。

(1分)。