【资料】高考文言文归纳内容要点概括中心意思汇编

高考语文文言文答题技巧

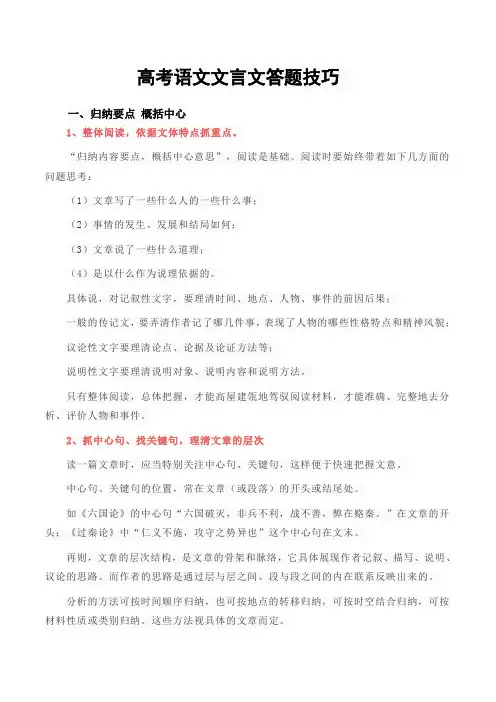

高考语文文言文答题技巧一、归纳要点概括中心1、整体阅读,依据文体特点抓重点。

“归纳内容要点,概括中心意思”,阅读是基础。

阅读时要始终带着如下几方面的问题思考:(1)文章写了一些什么人的一些什么事;(2)事情的发生、发展和结局如何;(3)文章说了一些什么道理;(4)是以什么作为说理依据的。

具体说,对记叙性文字,要理清时间、地点、人物、事件的前因后果;一般的传记文,要弄清作者记了哪几件事,表现了人物的哪些性格特点和精神风貌;议论性文字要理清论点、论据及论证方法等;说明性文字要理清说明对象、说明内容和说明方法。

只有整体阅读,总体把握,才能高屋建瓴地驾驭阅读材料,才能准确、完整地去分析、评价人物和事件。

2、抓中心句、找关键句,理清文章的层次读一篇文章时,应当特别关注中心句、关键句,这样便于快速把握文意。

中心句、关键句的位置,常在文章(或段落)的开头或结尾处。

如《六国论》的中心句“六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。

”在文章的开头;《过秦论》中“仁义不施,攻守之势异也”这个中心句在文末。

再则,文章的层次结构,是文章的骨架和脉络,它具体展现作者记叙、描写、说明、议论的思路。

而作者的思路是通过层与层之间、段与段之间的内在联系反映出来的。

分析的方法可按时间顺序归纳,也可按地点的转移归纳,可按时空结合归纳,可按材料性质或类别归纳。

这些方法视具体的文章而定。

3、在把握要点和中心的基础上,分析判断细节围绕文意,仔细判断各选项中的有关细节,才能明辨各项表述的正确与否。

要注意细节中是否存在着诸如人物的张冠李戴、事件的前后倒置、事件杂糅、层次混乱、强加因果、内容上的归纳不完整、故意曲解、中心概括上的无中生有、片面遗漏、强拉硬连、任意拔高等常见错误。

4、充分利用各种信息,加深对文章内容及主旨的理解归纳、概括时,要注意充分利用文章的题目、文中或文后的注释、文章出处、作者情况等信息,结合学过的有关知识作综合分析,从而多方面理解文章的内容。

高考语文文言文知识点总结

高考语文文言文知识点总结高考语文文言文知识点总结总结是指社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价,从而肯定成绩,得到经验,找出差距,得出教训和一些规律性认识的一种书面材料,它可以给我们下一阶段的学习和工作生活做指导,因此好好准备一份总结吧。

那么总结应该包括什么内容呢?以下是小编收集整理的高考语文文言文知识点总结,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

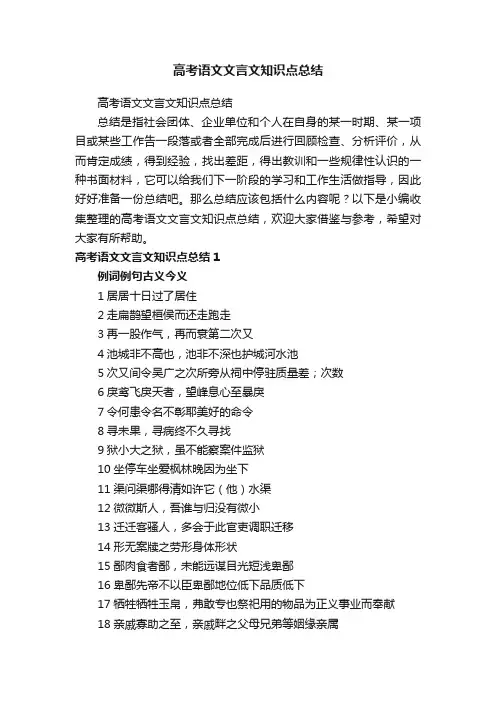

高考语文文言文知识点总结1例词例句古义今义1居居十日过了居住2走扁鹊望桓侯而还走跑走3再一股作气,再而衰第二次又4池城非不高也,池非不深也护城河水池5次又间令吴广之次所旁从祠中停驻质量差;次数6戾鸢飞戾天者,望峰息心至暴戾7令何患令名不彰耶美好的命令8寻未果,寻病终不久寻找9狱小大之狱,虽不能察案件监狱10坐停车坐爱枫林晚因为坐下11渠问渠哪得清如许它(他)水渠12微微斯人,吾谁与归没有微小13迁迁客骚人,多会于此官吏调职迁移14形无案牍之劳形身体形状15鄙肉食者鄙,未能远谋目光短浅卑鄙16卑鄙先帝不以臣卑鄙地位低下品质低下17牺牲牺牲玉帛,弗敢专也祭祀用的物品为正义事业而奉献18亲戚寡助之至,亲戚畔之父母兄弟等姻缘亲属19交通阡陌交通,鸡犬相闻交错相通交通运输20妻子率妻子邑人来此绝境妻子儿女男性的配偶21绝境同上与世隔绝的地方山穷水尽的地步22无论不知有汉,无论魏晋更不必说条件关系连词23几何禽兽之变诈几何哉多少数学学科之一24开张诚宜开张圣听扩大开业25会计号令召三老、豪杰与皆来会计事聚集商议财务人员倒装句倒装句主要有四种:(1)主谓倒装。

在感叹句或疑问句中,为了强调谓语而将它放到句首,以加强感叹或疑问语气。

(2)宾语前置。

否定句中代词充当宾语、疑问代词充当动词或介词的宾语以及用“之”字或“是”字作为提宾标志时,宾语通常都要前置。

(3)定语后置。

古汉语中有时为了突出修饰语,将定语放在中心词之后。

高考语文《归纳内容要点、概括中心意思,分析概括观点态度》ppt课件

巩 固 专 题 对点练

典 题 训 练 提素能

皆异之。

五年,使吴越,致命讫即还。私觌【注】之礼,一无所受。吴越人 以轻舟追遗之,至于数四,彬犹不受。既而曰: “吾终拒之,是近名

也。”遂受而籍之以归,悉上送官。

概括。

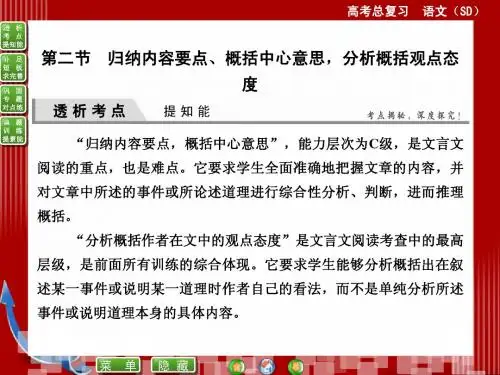

“分析概括作者在文中的观点态度”是文言文阅读考查中的最高 层级,是前面所有训练的综合体现。它要求学生能够分析概括出在叙

述某一事件或说明某一道理时作者自己的看法,而不是单纯分析所述

事件或说明道理本身的具体内容。

菜 单

隐 藏

高考总复习

透 析 考 点 提知能 补 足 短 板 求完善

语文(SD)

(2013年高考北京卷)阅读下面的文言文,完成后面问题。

初,太祖典禁旅,彬中立不倚,非公事未尝造门,群居燕会,亦 所罕预,由是器重焉。建隆二年,自平阳召归,谓曰:“我畸昔常欲

亲汝,汝何故疏我?”彬顿首谢曰: “臣为周室近亲,复忝内职,靖

恭守位,犹恐获过,安敢妄有交结?”

菜 单 隐 藏

高考总复习

透 析 考 点 提知能 补 足 短 板 求完善

语文(SD)

七年,伐江南。长围中,彬每缓师,冀李煜归服。城垂克,彬忽

何况宰相是多么重要的位臵啊!”潘美说:“为什么这样说呢?”曹 彬说:“太原还没有平定。”等到得胜回朝,献上俘虏。皇上对曹彬 说:“本来应授予你宰相职位,然而刘继元还没有打败,姑且等一下 吧。”听到这句话后,潘美暗地里看着曹彬笑。皇上发现了,立即问 什么原因,潘美不敢隐瞒,于是据实回答。皇上也大笑,于是赐给曹 彬二十万钱。曹彬退朝后说:“人生何必一定要做宰相,好官也不过 是多得几个钱罢了。” 咸平二年,曹彬病倒。皇帝驾临亲手为他调药,又赐给他一万两 白金。六月去世,时年69岁。皇帝亲自致祭,哭得非常悲伤。

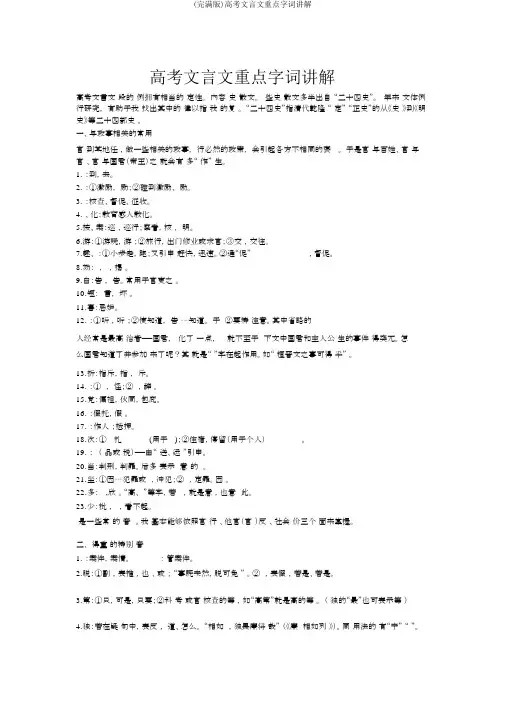

(完整版)高考文言文重点字词解释

高考文言文重点字词讲解高考文言文段的例拥有相当的定性。

内容史散文。

些史散文多半出自“二十四史”。

年来文体例行研究,有助于我找出其中的律以指我的复。

“二十四史”指清代乾隆“ 定” “正史”的从《史》到《明史》等二十四部史。

一、与政事相关的常用官到某地任,做一些相关的政事,行必然的政策,会引起各方不相同的褒。

于是官与百姓、官与官、官与国君(帝王)之就会有多“ 作” 生。

1.:到,去。

2.:①激励,励;②碰到激励、励。

3.:核查、督促、征收。

4.、化:教育感人教化。

5.按、案:巡,巡行;察看,核,明。

6.游:①游玩,游;②旅行,出门修业或求官;③交,交往。

7.趣、:①小步走,跑;又引申赶快,迅速。

②通“促”,督促。

8.劾:,,揭。

9.白:告,告。

常用于官吏之。

10.短:言,坏。

11.害:忌妒。

12.:①听,听;②使知道,告⋯⋯知道。

于②要特注意。

其中省略的人经常是最高治者——国君,化了一点,就不至于下文中国君和主人公生的事件得突兀。

怎么国君知道了并参加来了呢?其就是“ ”字在起作用。

如“ 桓晋文之事可得乎” 。

13.折:指斥,指,斥。

14.:① ,怪;② ,辞。

15.党:偏袒,伙同,包庇。

16.:假托,假。

17.:作人;抵押。

18.次:① 扎(用于 );②住宿,停留(用于个人)。

19.:(品或税)——由“ 送、运”引申。

20.当:判刑,判罪。

后多表示意的。

21.坐:①因⋯⋯犯罪或,冲犯;② ,定罪。

因。

22.多: ,欣。

“高、”等字,若,就是意,也意此。

23.少:批,,看不起。

是一些常的音。

我基本能够依照官行、他官(官)反、社会价三个面来掌握。

二、得重的特别音1.:案件,案情。

:管案件。

2.脱:①副,表推,也、或;“事既未然,脱可免” 。

② ,表假,若是、若是。

3.第:①只,可是,只要;②科考或官核查的等,如“高第”就是高的等。

(独的“最”也可表示等)4.独:若在疑句中,表反,道、怎么。

“相如,独畏廉将哉”(《廉相如列》)。

备战2023年高考语文母题题源解密(全国通用):文言文阅读之归纳内容要点,概括中心意思(解析版)

专题14文言文阅读·归纳内容要点,概括中心意思【母题来源】2022年全国乙卷,第12题【母题题文】阅读下面的文字,完成问题。

圣人之于天下百姓也,其犹赤子乎!饥者则食.之,寒者则衣之,将之养之,育之长之,唯恐其不至于大也。

魏武侯浮西河而下,中流,顾谓吴起曰:“美哉乎河山之固也,此魏国之宝也。

”吴起对曰:“在德不在险。

昔三苗氏左洞庭而右彭蠡,德义不修,而禹灭之。

夏桀之居,左河、济而右太华,伊阙在其南,羊肠在其北,修政不仁,而汤放.之。

由此观之,在德不在险。

若君不修德,船中之人尽敌国也。

”武侯曰:“善”。

武王克殷,召太公而问曰:“将奈其士众何?”太公对曰:“臣闻爱其人者,兼屋上之鸟;憎其人者,恶其余胥。

咸刈厥敌,靡.使有余,何如?”王曰:“不可。

”太公出,邵公入,王曰:“为之奈何?”邵公对曰:“有罪者杀之,无罪者活之,何如?”王曰:“不可。

”邵公出,周公入,王曰:“为之奈何?”周公曰使各居其宅田其田无变旧新惟仁是亲百姓有过在予一人武王曰广大乎平天下矣凡所以贵士君子者以其仁而有德也景公游于寿宫,睹长年负薪而有饥色,公悲.之,喟然叹曰:“令吏养之。

”晏子曰:“臣闻之,乐贤而哀不肖,守国之本也。

今君爱老而恩无不逮,治国之本也。

”公笑,有喜色。

晏子曰:“圣王见贤以乐贤,见不肖以哀不肖。

今请求老弱之不养,鳏寡之不室者,论而供秩焉。

”景公曰:“诺。

”于是老弱有养,鳏寡有室。

晋平公春筑台,叔向曰:“不可。

古者圣王贵德而务施,缓刑辟而趋民时。

今春筑台,是夺民时也。

岂所以定命安存,而称为人君于后世哉?”平公曰:“善。

”乃罢台役。

(节选自《说苑•贵德》)下列对原文有关内容的概述,不正确的—项是()A.魏武侯乘船顺河而下,对吴起说,险固的河山是魏国之玉。

吴起以三苗氏、夏桀虽有河山之固却因不修德而亡为例,指出德政才是国之宝。

B.太公建议把殷商的士众全部杀掉,一个也不要剩。

邵公则建议有罪的诛杀,无罪的人让他们活下去。

高考文言文重点知识归纳整理

统编版必修上:文言文重点知识归纳整理劝学(节选)〔先秦〕荀子一、重点词语点译君子曰:学不可以已【】。

青,取之于【】蓝,而【】青于【】蓝;冰,水为之,而寒于水。

木直中【】绳,輮【】以为轮,其曲【】中规。

虽有槁暴【】,不复挺者,輮使之然【】也。

故木受绳则直,金【】就【】砺【】则利,君子博学而日参省【】乎己,则知明而行无过矣。

吾尝【】终日而思矣,不如须臾【】之所学也;吾尝跂【】而望矣,不如登高之博见也。

登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾【】也,而闻者彰【】。

假【】舆马者,非利足也,而致【】千里;假舟楫者,非能水【】也,而绝【】江河。

君子生非异也,善假于物也。

积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。

故不积跬步【】,无以【】至千里;不积小流,无以成江海。

骐骥【】一跃,不能十步;驽马【】十驾,功在不舍。

锲【】而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂【】。

蚓无爪牙之利,筋骨之强,上【】食埃土,下饮黄泉,用心一【】也。

蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁【】也。

二、重点语句翻译01. 青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。

02. 木直中绳,輮以为轮,其曲中规。

虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也。

03. 故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

04. 吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。

05. 顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。

06. 假舟楫者,非能水也,而绝江河。

07. 积善成德,而神明自得,圣心备焉。

08. 故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。

09. 锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。

10. 蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。

三、文言知识汇总(一)通假字01. 輮以为轮,其曲中规(“輮”通“煣”,用火烘木使弯曲)02. 君子生非异也(生,通“性”,资质、天赋)03. 虽有槁暴,不复挺者(“有”通“又”,更,再。

高考语文文言文知识点总结归纳(2篇)

高考语文文言文知识点总结归纳语法现象:1.积累性的实词:重要实词、通假字、偏义复词一词多义、古今异义词虚词:重要虚词、固定结构2.规律性的:词类活用、各类句式文言文翻译的标准翻译文言文的标准是:信、达、雅“信”要求忠实于原文,用现代汉语字字落实、句句落实直译,不可以随意增减内容。

例:六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。

六国灭亡,不是武器不锋利,战术不好,弊病在于贿赂秦国。

“雅”要求用简明、优美、富有文采的现代汉语把原文的内容、形式以及风格准确的表达出来。

例:曹公,豺虎也。

曹操是豺狼猛虎。

曹操是象豺狼猛虎一样(凶狠残暴)的人。

凭着勇气在诸侯中间闻名凭勇气闻名在诸侯国例:以勇气闻于诸侯。

“达”要求译文表意明确、语言通畅、语气一致。

翻译的程序2、分析原文句式的特点。

3、进行初步的字字落实的翻译,特别注意一些容易理解错的字和关键的字的翻译。

5、按照现代汉语的规范,将文言句子准确表达出来。

6、查对字词的落实,誊写到答案卷上。

文言文翻译的原则:直译为主,意译为辅。

直译为主:对原文逐字逐句对应翻译,字字落实。

例:郑人使我掌其北门之管。

郑国人让我掌管他们的北门的钥匙2、至丹以荆卿为计,始速祸焉等到太子丹用荆轲刺秦王作为对付秦国的计谋,才招致祸患。

意译为辅:在尊重原文的基础上,灵活地增减内容,改变句式,使文意连贯。

例1:视事三年,上书乞骸骨。

张衡到职工作了三年,向朝廷上表章请求告老还乡。

例2:乃使蒙恬北筑长城而守樊篱,却匈奴七百余里。

于是(又)派蒙恬到北方去修筑长城,守卫边境,击退匈奴七百多里。

例3:有席卷天下,包举宇内,囊括四海之意,并吞八荒之心。

(秦孝公)有并吞天下的野心。

1、留(保留原文某些不必翻译的词语)古今同义的词语,专有名词如:帝号、年号、人名、物名、地名、国名、朝代名、称谓、器具、度量衡单位、典章制度可照录不翻译。

如果名称不全的要补全。

例:1:阳嘉元年,复造地动仪。

2、邹忌修八尺有余。

3、德佑二年____月____日,予除右丞相兼枢密使。

高考文言文概括分析内容

——归纳概括内容要点

一、考纲说明

• • • • • • • • 阅读浅易的古代诗文 1.识记 默写常见的名句名篇 2.理解 ⑴ 理解常见文言实词在文中的含义 ⑵ 理解常见文言虚词在文中的意义和用法 ⑶ 理解与现代汉语不同的句式和用法 ⑷ 了解并掌握常见的古代文化知识 ⑸ 理解并翻译文中的句子

• 2017年(全国新课标Ⅰ) 1.人物行为举止特点; • 12.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( 2. 人物志向和思想主张;3分) A.弘微出继从叔,一心只爱读书。他是陈郡阳夏人,从叔谢 3. 人物道德品行和聪明才智; 峻将他作为后嗣。新家比原来家庭富有,但他只是接受数千卷书 籍,其余财物全不留意。 4. 人物性格和情感。 B.弘微简言服众,此举受到重视,他参与集会,常与子弟们 诗文唱和,住在乌衣巷,称为乌衣之游;又极有文才口才,受到 叔父谢混赏识,称为微子。 C.弘微为人审慎,治业井井有条。谢混去世以后,他掌管产 业,犹如替公家办事,账目分明;九年以后,多个方面得到很大 发展,人们见后无不感叹。 D.弘微事兄如父,临财清正廉洁。他对谢曜感情极深,谢曜 去世,他哀戚过礼,除孝后仍不食荤腥。东乡君死,留下巨万资 财、园宅,他一无所取。

一、考纲说明

• • • • • • •

3.分析综合 ⑴ 筛选并整合文中信息 ⑵ 归纳内容要点,概括中心意思 ⑶ 分析概括作者在文中的观点态度 4.鉴赏评价 ⑴ 鉴赏文学作品的形象、语言和表达技巧 ⑵ 评价文章的思想内容和作者的观点态度

文言文整体阅读

史传文的主角一般是民族英雄、清官廉吏等,阅读文章时,应 注意筛选以下信息:

(二)多为选择“不正确的一项”;多在“具体行为事例(分析)” 设误。

• 2015年(新课标 I) • 6.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分) A.孙傅入仕以后,积极向上建言,他担任礼部员外郎,对 尚书蔡翛纵论天下大事,劝蔡迅速有所更变,否则必将失败,可 惜他的建议没有被采纳。 B.孙傅上奏,请求恢复祖宗法度,他任兵部尚书后,从效 用角度高度评价祖宗法度和熙、丰年间的法度,批评祟、观年间 的法度,受到时人赞许。 C.孙傅不畏金人,努力保全太子。金人掳走钦宗后又索求 太子,他密谋藏匿太子,杀二宦者将首级送至金营,欺骗金人说, 这就是误伤太子之人。 D.孙傅舍身取义,死后谥为忠定,太子被迫至金营,孙傅 前往,却受到守门者劝阻,他表示身为太子傅,应誓死跟从太子, 后被金人召去,死于北廷。

高考语文阅读复习案《归纳概括文章主旨》及例题解析

高考语文阅读复习案《归纳概括文章主旨》及例题解析论述类文本阅读中的“归纳内容要点,概括中心意思”,即从具体语言材料中抽取文章主要内容,并进行归纳和概括。

“归纳内容要点”有三个方面的要求:1.具体的内容要概括全面;2.抽象的内容要阐发准确;3.含蓄的内容要解说清楚。

“概括中心意思”主要考查以下两个方面:1.概括、归纳文章的中心(或中心论点);2.揭示文章的意义、价值和作者的创作目的。

设问角度主要有:1.直接考查对全文内容要点的分析、概括;2.结合层次分析,考查对全文内容的分析、概括;3.考查对段意、定义等某一具体内容的归纳、概括;4.揭示文章的目的、价值、意义、影响等。

结构与内容的分析概括类题,在小说、散文中都有所涉及。

结构的分析往往着眼于从文章的开头、结尾、过渡段、行文线索等角度设题,多与内容的分析融合在一起考查。

如2017年高考课标全国I卷第5题“小说以‘渴’为中心谋篇布局,这有什么好处?请简要说明”。

答案涉及结构、内容两个方面。

内容的分析与概括,是文学类文本阅读考查关注的热点,设题多着眼于对重要语句的分析,对文段内容、文章要点的概括。

有时,就文章表达主旨的关键句命题,要求考生着眼全篇作答;有时也会与结构、修辞手法等融合在一起命题。

实用类文本中的“概括中心意思”就是作者通过材料表达的主要内容和思想、情感等,考查侧重于在阅读理解的基础上对文章的内容作进一步分析和整理的能力,多是对某一语段或全文进行归纳和概括,有时也与分析概括作者的观点态度、鉴赏文本特色综合在一起。

方向一论述类文本中内容的归纳概括概括文章的中心意思,即归纳概括文章的主要观点或主要内容。

这是高考命题的重点,也是考生复习备考的难点。

准确概括文章的中心意思,考生可以从以下几个方面进行备考:1.读原文,明宗旨。

考生对论述类文章一定要认真阅读,逐字逐句地研究、揣摩。

一般说来,按照文章的篇幅,考生在考试时可以把文章阅读两遍。

通过两遍阅读,从总体上弄清楚文章的主要观点、主要内容以及文章的结构框架,并圈点出文章的主旨句和诸多文段的领起句、总结句等关键语句。

高中语文2024届高考复习文言文文意概括简答题知识讲解与练习

高考语文文言文文意概括简答题知识讲解与练习一、考查类型1.概括内容要点这类题要求考生根据题目的要求能够从文本中筛选出有效信息,经过分析、概括,整合成新的语句,体现新的思维成果。

对于史传类文言文而言,作者往往围绕一个主要人物来展开事件叙述,并作简要的观点阐发。

因而能否分层概括文章的主要内容就是命题者检验考生阅读能力的一种途径。

2.概括人物特点此类题目一般是据事求理,根据人物具体言行概括其行为特征或思想性格。

这些“特点”词有的可以从原文中摘取,更多的是要用自己的语言概括。

其中对人物的言行的理解不可断章取义、孤立片面,要学会在具体语境中,在具体的事件情境下理解,只有这样,概括才能准确。

人物形象特点具有多重性,在准确使用“特点”词的前提下多方位概括,力求立体丰满。

3.探寻事件原因这类题要求考生读懂文本,深入了解事实真相和来龙去脉,重点是了解事情的前因后果和它所包含的深层意义,在此基础上经过独立思考进行回答。

原因与结果是无法割裂开的。

任何事物只要存在,就有它存在的原因。

原因是造成某种结果或引起另一件事情发生的条件。

就文言文中某一现象或结果要求考生结合选文追溯原因,几乎适用于所有类型的文言文,考生备考时应加以重视。

4.概括观点态度“概括作者在文中的观点态度”是文言文阅读考查的最高层次。

在一般的传记文中,作者的观点态度往往不会明确说出来,我们要通过对人物的描写,人物的主次关系,对事件的叙述、详略的安排等看出作者的思想感情是爱还是憎,作品的倾向是肯定还是否定,写作意图是歌颂赞扬还是鞭挞讽刺,文章的主旨是要读者吸取什么教训还是获得什么启示。

在论说文中,要通过对论点、论据、论证的分析,联系作者的身世和所处时代,弄清作者的写作意图和观点态度。

5.分析评价内容这类题要求考生能够对文中的某个人物、某件事情、某种做法、某关键句的意义或文章的语言特点等内容进行分析评价。

要答好此类题就必须依据原文,从实际出发,对原文内容进行辩证的思考和客观的评价。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

构成这类试题中的错误项,常常在大 体正确的句子中设置一二处不正确的表述 作为干扰项。这道题涵盖广泛,要求整体 把握文意,是对文言文阅读能力的高层次 要求。“选非”的形式实际上是降低难度。 “非”的设置有多种,如果在做题的过程 中注意命题者对这些“非”的设置方法, 就可以收到事半功倍的效果,纵观近几年 高考试题,本题设“非”主要有一下几种:

1:10年北京卷第9题B项【取材于柳宗元 《宋清传》】

B:宋清认为做生意不是为了赚钱,而 是追求高尚的做人的境界。 原文:宋清表白道:“清逐利以活妻子耳, 非有道也。然谓我蚩妄者也亦谬。”

而选项是对文中人物的过度拔高,夸大 其词。

• 2010年江苏卷第7题 节选自《欧阳修全集》

7.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一 项是(3分)

B.孙博上奏,请求恢复祖宗法度,他任兵部尚书后,从 小用角度高度评价祖宗法度和熙,丰年间的法度,批评祟、观 年间的法度,受到时人赞许

C.孙博不畏金人,努力全包太子,金人掳走钦宗后又索 求太子,他密谋藏匿太子,杀二宦者将首级送至金营,欺骗金 人,这就是误伤太子之人

D.孙博舍人取义,死后谥为忠定,太子被迫至金营,孙 博前往,却受到守门者劝阻,他表示身为太子博,应誓死跟从 太子,后被金人召去,死于北亭。

现场练兵

10年重庆卷第10题C项【选文出自《宋史•查道传》】: C:查道性格淳厚,即使有人犯法也能宽恕,胥吏有

过失的,他不笞罚;老百姓拖欠税赋的,他自己出钱偿 还;仆从摘枣以献,他挂钱于树;待废弃孤露者,尤其 优厚。

原文:“道性淳厚,有犯不较,所至务宽恕,胥

吏有过未尝笞罚,民讼逋负者,或出己钱偿之, 以是颇不治。尝出按部,路侧有佳枣,从者摘以 献,道即计直挂钱于树而去。”

高考文言文归纳内容要点概括中 心意思

全国高考语文试卷1第6道选择题正好 是对应着考试大纲中的“归纳内容要点, 概括中心意思”,能力层次为C级,是文 言文阅读的重点,同时也是难点。

它要求大家全面准确地把握文章的内 容,并对文章中所述的事件或所论述道 理进行综合性分析、判断,进而推理概 括。这种考查应用性、综合性强。

2:2010年新课标卷《明史·花云传》 B 太祖命令花云去宁国,军队陷入

山中洼地长达八天,盗贼们互相勾结 阻挡道路。花云拿起长矛喊叫着刺杀, 杀了成百上千的贼人,而没有用一支 箭。

原文:“命趋宁国,兵陷于山泽中

八日,群盗相结梗道。云操矛鼓噪出 入,斩首千百计,身不中一矢。”

分析:“身不中一矢”意思是“身体 没有被一支箭射中”而非“没有用一 支箭”。

三、张冠李戴 命题人故意把发生在甲身上的情况说成发生在乙身上,

这就属于典型的张冠李戴。 2009年江苏卷 下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是 C.彭子篯注意到沈通明在邓州的异常行为,前去察看, 但两人一见如故,相处很好,于是彭子篯免除了他的罪责, 将他释放。

原文:彭公子篯,其州人也,素有声望于江淮间,方罢巡 抚家居,独闻而异之。侦得通明所在,徒步往与之语,通 明默不应。已询知为彭巡抚,乃大喜吐实。公捉其手曰: “君状貌稍畀,必将有物色之者,非我其孰为鲁朱家耶?” 引与俱归,日夜与通明纵酒甚欢。居久之,遇赦始得出。

分析:“即使有人犯法也能宽恕”有错,应是“有人冒 犯自己也不会计较”, 古代“犯人”一般用“囚”字, “犯”并非是“犯人”,而是“冒犯”,有成语“有犯 不较”作证,加上前边有“道性淳厚”,说明其非常厚 道。此处属曲解词义。

二、夸大其词 命题者在构拟这类选项时,常常在大

体准确的概括、分析中,夹杂一两处故意 夸大的地方作为干扰。

本无时颠张夸曲 中序倒冠大解 生错事李其词 有位实戴词义

望 文 生 义

一、曲解词义【个别实(虚)词故意译错】 指命题者在设置干扰项时,故意对文言材料中某 一词语错误地加以解释,从而导致叙述出错。

06年江苏卷 C.嘉熙元年,常德发生兵乱,纵火喧闹,董

C.西兵进攻江淮地区,随后又相继发生旱灾、蝗 灾,谢氏仰天长叹,忧心忡忡,可见她关注百姓 疾苦。

原文:“是岁,南方旱仰见飞蝗而叹曰:今西兵 未解,天下重困,盗贼暴起于江淮,而天旱且蝗 如此.我 为妇人,死而得君葬我 ,幸矣!”

分析:根据原句,谢氏只是通过比较,表现她为 死后能有丈夫埋葬的欣慰的心理,并不是表现“ 她关注百姓疾苦”,可见,此处对人物形象的分 析过于拔高了 。

2:10年四川卷第10题B项【选自《汉书·酷吏 传》】

B:永始、元延年间,长安城中一些犯罪分 子为非作歹,严重危害社会治安,尹赏将他们 收捕入狱,全部投入“虎穴”处死。

原文说:“赏亲阅,见十置一,其余尽以次 内虎穴中,百人为辈,覆以大石。” 分析:原文是说尹赏亲自察视这些人,每察视 十人,就放走一人;其余九人依次投入虎穴中, 每穴各投一百人左右,最后以大石盖住洞口。 可见不是全部投入。

槐骑马跟在几个人后面赶到火场,问清士 兵作乱原因后,斩杀了侵占年度军饷的将 军马彦直,平息了骚乱。 原文:常德军乱,夜纵火而噪。槐骑从数人于 火所,且问乱故。乱者曰:“将军马彦直夺 吾岁请,吾属将责之偿,不为乱也。”槐坐 马上,召彦直斩马前,乱者还入伍中。 【解析】“从”意思是“使……跟随”,使动 用法,不是“跟随”。

题型设置

• 该类题型设置一般为选择题 • 考查的方式往往是采用“选非”

形式,(四个选项各自阐述或 解析、评价某一方面,三对一 错)

2015全国卷1第6题

真题再现

6.下列原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分) ()

A.孙博入仕以后,积极向上建言,他担任礼部员外郎,对 上书蔡修纵论天下大事,劝蔡迅速有所更变,否则必将失败, 可惜他的建议没有被采纳

分析;遇大赦才得以外出。是朝廷大赦,而非彭子篯免除 的。

2011年江苏卷

7.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的( )

C 淮南发生饥荒,安抚、转运使指责寿春太守王正民救 灾不力,王被免职。继任者陈公弼认为王正民无罪, 安排他到鄂州做官 。

原文:淮南饥,安抚、转运使皆言寿春守王正民不任职, 正民坐免。诏公乘传往代之。转运使调里胥米而蠲其 役,凡十三万石,谓之折役米。米翔贵,民益饥。公 至则除之,且表其事。旁郡皆得除。又言正民无罪。 职事办治。诏复以正民为鄂州。