世界著名的建筑设计师 贝聿铭

贝聿铭

贝聿铭美籍华人建筑师,同济大学名誉教授。

1917年4月26日贝聿铭生于广州。

他的祖辈是苏州望族,他曾在家族拥有的苏州园林狮子林里度过了童年的一段时光。

10岁随父亲来到上海,1935年远赴美国留学,先后在麻省理工学院和哈佛大学学习建筑,于1955年建立建筑事务所,1990年退休贝聿铭的童年和少年是在风景如画的苏州和高楼林立的上海度过的,从小立志要当一名建筑师。

后来他留美学习建筑学,以超人的智慧多次完成复杂的设计任务,并在纽约开设了自己的建筑设计事务所,又成立了“贝聿铭设计公司”,专门承担工程的设计任务。

建筑融合自然的空间观念,主导著贝聿铭一生的作品,如全国大气研究中心,伊弗森美术馆、狄莫伊艺术中心雕塑馆与康乃尔大学姜森美术馆等。

这些作品的共同点是内庭,内庭将内外空间串连,使自然融于建筑。

到晚期内庭依然是贝聿铭作品不可或缺的元素之一,帷在手法上更着重再自然光的的投入,使内庭成为光庭,如香山饭店的常春厅纽约阿孟科IBM公司的入口大厅,香港中国银行的中庭,纽约赛奈医院古根汉馆,巴黎卢浮宫的玻璃金字塔与比华利山庄创意艺人经济中心等。

光与空间的结合,使得空间变化万端,“让光线来作设计”是贝氏的名言。

身为现代主义建筑大师,贝聿铭的建筑物四十余年来始终秉持著现代建筑的传统,贝聿铭坚信建筑不是流行风尚,不可能时刻变化招取宠,建筑是千秋大业,要对社会历史负责。

他持续地对形式,空间,建材与技术研究探讨,使作品更多样性,更优秀。

他从不为自己的设计辩说,从不自己执笔阐释解析作品观念,他认为建筑物本身就是最佳的宣言。

综合贝聿铭个人所获的的重要奖项包括1979年美国建筑学会金奖,1981年法国建筑学金奖,1989年日本帝赏奖,1983年第五届普利兹克奖,及年里根总统颁予的自由奖章等等。

建筑界人士普遍认为贝聿铭的建筑设计有三个特色:一是建筑造型与所处环境自然融合。

二是空间处理独具匠心。

三是建筑材料考究和建筑内部设计精巧。

美籍华人贝聿铭先生,与法国华人画家赵无极、美籍华人作曲家周文中,被誉为海外华人的“艺术三宝”。

贝聿铭 简介

贝聿铭

世界著名的华裔美国建筑师。

1917年生于中国广东,在

上海受中等教育,1935年赴美国入麻省理工学院,1940年获

学士学位,1946年获哈佛大学硕士学位,留校任教,1948年

起任W·泽肯多夫房地产公司建筑部负责人,1955年他集合了

一批从整体规划到室内设计的专家,在纽约开业。

他是美国

设计科学院和国家艺术委员会成员,1979年获美国建筑师协会金奖,1983年获普里茨克建筑艺术奖。

贝聿铭以设计大规模城市建筑和建筑群著称。

他认为应从整个城市的规划结构出发,而不能孤立的对待个体建筑,他在建筑设计中善于运用抽象的几何形体,作品的雕塑感很强。

除了公共建筑以外,他还积极从事城市改建规划工作。

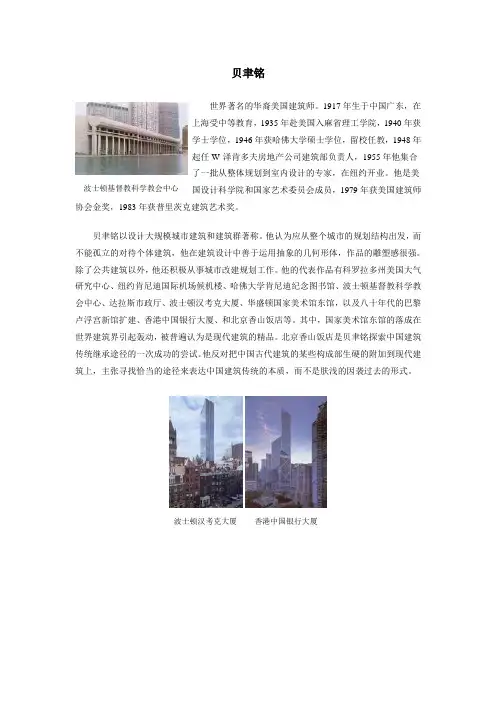

他的代表作品有科罗拉多州美国大气研究中心、纽约肯尼迪国际机场候机楼、哈佛大学肯尼迪纪念图书馆、波士顿基督教科学教会中心、达拉斯市政厅、波士顿汉考克大厦、华盛顿国家美术馆东馆,以及八十年代的巴黎卢浮宫新馆扩建、香港中国银行大厦、和北京香山饭店等。

其中,国家美术馆东馆的落成在世界建筑界引起轰动,被普遍认为是现代建筑的精品。

北京香山饭店是贝聿铭探索中国建筑传统继承途径的一次成功的尝试。

他反对把中国古代建筑的某些构成部生硬的附加到现代建筑上,主张寻找恰当的途径来表达中国建筑传统的本质,而不是肤浅的因袭过去的形式。

波士顿汉考克大厦 香港中国银行大厦

波士顿基督教科学教会中心。

《贝聿铭传》读后感

《贝聿铭传》读后感引言概述:《贝聿铭传》是一本关于世界著名建筑师贝聿铭生平和作品的传记。

通过阅读这本书,我深刻感受到了贝聿铭作为一位杰出的建筑师对于建筑艺术的热爱和追求,同时也领悟到了他对于环境、历史和文化的深刻理解。

本文将从五个方面详细阐述我读完《贝聿铭传》后的感受。

一、贝聿铭的生平经历1.1 贝聿铭的早年生活:贝聿铭出生于中国广东,成长于美国。

他的父亲是一位著名的收藏家,这为他的艺术之路奠定了基础。

1.2 教育背景和职业发展:贝聿铭先后就读于麻省理工学院和哈佛大学,获得了建筑学学位。

之后,他在美国和欧洲建筑师事务所工作,积累了丰富的实践经验。

1.3 成为世界级建筑师:贝聿铭创作了许多著名的建筑作品,如中国国家大剧院、美国国家广场等。

他的作品以其独特的设计理念和精湛的技艺而闻名于世。

二、贝聿铭的设计理念2.1 融合现代与传统:贝聿铭的设计作品中融合了现代建筑的理念和传统文化的元素,使建筑与周围环境和谐统一。

2.2 尊重历史与文化:贝聿铭在设计中注重保护和传承历史文化遗产,他的作品往往能够与周围的历史建筑相得益彰。

2.3 关注环境可持续性:贝聿铭注重建筑与环境的融合,他的设计中考虑了节能、环保等可持续性因素,体现了他对于环境保护的关注。

三、贝聿铭的建筑作品3.1 中国国家大剧院:这是贝聿铭在中国设计的标志性建筑之一,其独特的外形和精湛的工艺给人留下了深刻的印象。

3.2 美国国家广场:作为贝聿铭在美国的代表作之一,美国国家广场以其简洁大气的设计风格成为纽约的地标建筑。

3.3 卡塔尔博物馆:这座博物馆是贝聿铭在中东地区的杰作,其设计灵感来源于沙漠中的沙丘,独特而富有艺术感。

四、贝聿铭对于建筑的影响4.1 影响后辈建筑师:贝聿铭的设计理念和作品对于后来的建筑师产生了深远的影响,激发了他们对于建筑艺术的热情和创造力。

4.2 推动城市发展:贝聿铭的建筑作品在世界各地留下了深刻的烙印,推动了城市的发展和建设。

贝聿铭的设计的建筑介绍

贝聿铭的设计的建筑介绍

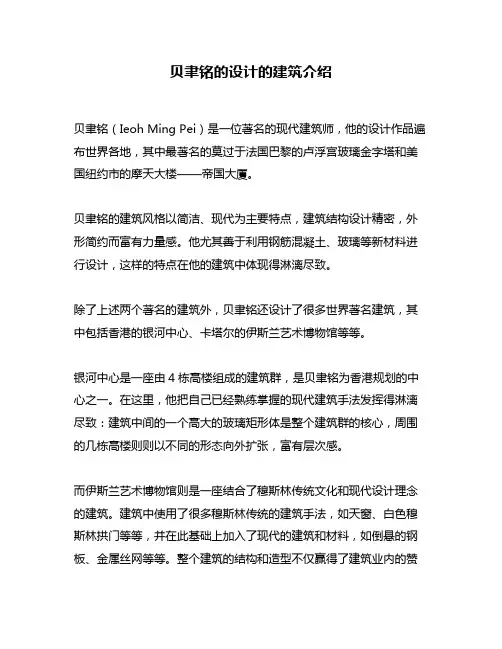

贝聿铭(Ieoh Ming Pei)是一位著名的现代建筑师,他的设计作品遍布世界各地,其中最著名的莫过于法国巴黎的卢浮宫玻璃金字塔和美国纽约市的摩天大楼——帝国大厦。

贝聿铭的建筑风格以简洁、现代为主要特点,建筑结构设计精密,外形简约而富有力量感。

他尤其善于利用钢筋混凝土、玻璃等新材料进行设计,这样的特点在他的建筑中体现得淋漓尽致。

除了上述两个著名的建筑外,贝聿铭还设计了很多世界著名建筑,其中包括香港的银河中心、卡塔尔的伊斯兰艺术博物馆等等。

银河中心是一座由4栋高楼组成的建筑群,是贝聿铭为香港规划的中心之一。

在这里,他把自己已经熟练掌握的现代建筑手法发挥得淋漓尽致:建筑中间的一个高大的玻璃矩形体是整个建筑群的核心,周围的几栋高楼则则以不同的形态向外扩张,富有层次感。

而伊斯兰艺术博物馆则是一座结合了穆斯林传统文化和现代设计理念的建筑。

建筑中使用了很多穆斯林传统的建筑手法,如天窗、白色穆斯林拱门等等,并在此基础上加入了现代的建筑和材料,如倒悬的钢板、金属丝网等等。

整个建筑的结构和造型不仅赢得了建筑业内的赞

誉,也成为了周边景观之一。

贝聿铭的建筑设计风格虽然简约、现代,但其实是极其复杂、精密的。

他将现代材料与传统元素相结合,使得建筑更富有人性化的特点,也

是他一直受到建筑界欢迎的原因之一。

高考作文素材:贝聿铭:一材多用

用建筑装点世界——记世界著名现代建筑设计大师贝聿铭说起法国巴黎卢浮宫广场上的玻璃金字塔, 可能无人不知。

但说到它的设计者——美籍华人贝聿铭, 可能知道的人就不多了。

下面就让我们从这张荣誉表开始, 来看一看大师贝聿铭的精彩人生吧:美国建筑学会金奖、法国建筑学院金奖、日本帝赏奖、国际普茨克建筑奖(世界建筑界最高荣誉)……贝聿铭设计的大型建筑在百项以上, 获奖五十次以上。

他的作品遍布世界各地, 其中的代表作肯尼迪总统图书馆、卢浮宫金字塔、旧金山公共图书馆、香港中国银行大厦、香山饭店、埃佛森美术馆、日本美秀博物馆、梅尔森音乐厅、美国国家大气研究中心等, 都将永垂建筑史册。

一、成长的历程1917年, 祖籍苏州的贝聿铭出生于广州。

1927他随调职上海银行的父亲到上海去读书。

他中学毕业讨论未来职业时, 父亲推荐了金融或医学。

然而, 贝聿铭对两者都不太感兴趣, 就决定寻找自己的目标。

一天, 贝聿铭和叔父一起去刚竣工的当时远东最高的26层楼的饭店旁边的大光明电影院看电影。

突然,贝聿铭停下脚步, 在一张纸上勾画出了饭店的轮廓……后来, 贝聿铭回忆说:“我沉醉在建设一幢和这饭店一般高的大楼的设想中……我断定那就是我想做的工作。

”就这样, 他又一次违抗了父亲的意志——让他去英国读书, 最终选择了去美国宾夕法尼亚大学学建筑, 后来又转入了麻省理工学院。

二、成名前的准备1940年贝聿铭以优异的成绩大学毕业, 后至哈佛大学攻读建筑硕士学位。

其间, 因他在麻省理工学院的优秀成绩, 尚未获得硕士学位就被哈佛设计院聘为讲师。

1948年, 32岁的贝聿铭作出令人惊讶的选择, 离开哈佛, 到房地产公司去。

理由是觉得学校的事业不美丽, 希望学点新东西。

跳槽后的十二年中, 贝聿铭为公司完成了许多商业与住宅群的设计, 也做了不少社会改建计划。

他创造性地用水泥墙代替了砖块墙, 采用舷窗式的窗户来扩大屋子的空间, 改善采光, 在楼与楼之间留出空地作为公园, 这成为影响全世界住宅区建设几十年的新模式。

贝聿铭简介

世界著名的建筑设计师----贝聿铭贝聿铭,美籍华人,祖籍苏州,世界著名的建筑设计师,Pei,Cobb,Freed &Partners,Architects总建筑师麻省理工学院建筑学士,哈佛大学建筑硕士,香港中文大学荣誉法学博士,宾州大学荣誉博士,Renssselaler Polytechnic Institute荣誉艺术博士,上海同济大学荣誉教授,香港大学荣誉博士;曾任:全美人文委员会委员,美国艺术与科学学院院士,美国学院院士,美国艺术与文学学院院长,罗德岛设计学院士,美国艺术委员会会员,法国学院海外院士,英国皇家艺术学院荣誉院士。

贝聿铭,1917年4月26日生于广州。

1918年其父贝祖贻出任中国银行香港分行总经理,贝氏在香港度过了他的童年。

1927年父亲调职,举家搬至上海。

中学读于上海。

1935年被父送往美国宾州大学攻读建筑。

后转学麻省理工学院,1940年以优秀的成绩毕业。

在求学其间贝氏埋首图书馆,努力吸收欧洲近代建筑相关的资讯,并且获得学校举办的优秀设计奖,激励了他对建筑的兴趣使他与建筑结下了不解之缘。

开始了他毕生为之奋斗的事业。

四十年代由于战争,贝氏在父亲规劝之下滞留美国,在一家以混凝土见长的工程公司工作,贝氏在这段工作经验中,为自己奠定了在混凝土材料上表现佳绩的基础。

1942年,贝氏与毕业自卫斯里学院的陆书华结婚,同年贝氏至哈佛大学攻读建筑硕士学位。

入学不久,贝氏就辍学,工作于国际研究委员会,主要工作是摧毁德意意志境内的桥梁。

1945年秋,二次世界大战结束,贝氏开始他未竟的学业。

因他在麻省理工学院的优秀成绩,尚未获得硕士学位就被哈佛设计院聘为讲师。

建筑融合自然的空间理念,主导着贝氏一生的作品,这些作品的共同点是内庭,内庭将内外空间串连,使自然融于建筑。

上海美术馆是贝氏的毕业设计,严谨的平面间错安排了数个内庭,使之观感为各个不同艺廊的背景,将自然引入室内是他的设计特点。

到晚期,内庭依然是贝氏作品不可缺少的元素之一,光与空间的结合,使空间变化万端,“让光线来做设计”是贝氏的名言。

建筑大师贝律铭

“建筑不只是人 类蔽避风雨的住 所, 而是人类供应居 所的一种方式.”

筑大师,美籍华人贝聿铭先生,与法国华人画家赵无极、美籍华人作曲 家周文中,被誉为海外华人的”艺术三宝” 。 被誉为“现代建筑的最后大师” 被称为“没过历史上前所未有的最优秀的建筑家”。善用于钢材,混凝土,玻璃 与石材。代表作品有华盛顿特区国家艺廊东厢,法国巴黎罗浮宫扩建工程,中国 香港中国银行大厦,苏州博物馆等。 据粗略统计,将近半个世纪以来,贝聿铭设计的大型建筑在百项以上,获奖五十 次以上。他在美国设计的近五十项大型建筑中就有二十四项获奖

大师作品—卢浮宫

他重要作品之一是法 国卢浮宫扩建工程。 以明快的菱形金字塔 式造型,用现代抽象 形式和先进技术结合 结合古老文化形态, 融入历史悠久的风格, 成为卢浮宫新的文化 景观。

巴黎卢浮宫金字塔入口

巴黎卢浮宫拿破仑广场升起了贝聿铭的玻璃金字塔壮丽的景观吸引了全世界的注意力 金字塔取代了艾菲尔铁塔,成为巴黎新的地标。。

总结

几十年来,贝聿铭在美国各地负责设计过许 多博物馆、学院、商业中心、摩天大厦,也 在加拿大、法国、澳洲、新加坡、伊朗和北 京、香港、台湾等地设计过不少大型建筑。 他是当之无愧的世界著名建筑大师

传统建筑元素的应用

美秀美术馆

美秀美术馆别具一格之处在 于,除了它远离都市之外, 最特别的是建 筑80%分都埋 藏在地下,但它并不是一座 真正的地下建筑,日本的自 然保护法上有很多限制而采 取为要保护自然环境及与周 围景色融为一体的建造方式 这一设计清楚体现设计者 贝聿铭的概念:创造一个地 上的天堂。他第一次到这 个地方时,就很感动地表 白:“这就是桃花源。”

华盛顿国家艺术馆东馆

在贝聿铭的众多建筑当中,华盛顿国家艺术馆大厅最令人叹为观止。 美国前总统卡特称赞说:这座建筑物不仅是首都华盛顿和谐而周全的 一部分而且是公众生活与艺术情趣之间日益增强联系的象征。”

贝聿铭设计理念

贝聿铭设计理念贝聿铭是一位享誉世界的建筑师,他的设计作品包括了许多国际知名的建筑,如中国国家大剧院、法国巴黎卢浮宫西翼扩建等。

他的设计理念独特,注重人与自然的和谐,注重建筑与环境的一体化。

以下是一篇700字的贝聿铭设计理念。

贝聿铭的设计理念可以用三个关键词概括:和谐、平衡和可持续发展。

在他的设计中,他始终追求建筑和自然环境的和谐统一。

他相信人类与自然是一个整体,建筑应该融入并促进自然的发展。

他强调建筑的设计应该是一个生态系统,建筑师应该尊重环境、地理位置和文化背景,以实现建筑与环境的一体化。

贝聿铭的设计师的平衡思维在他的建筑作品中得到了充分体现。

他追求内外之间的平衡,建筑与自然之间的平衡,功能与美学之间的平衡。

他相信建筑应该是人与自然的过渡空间,能够满足人们的需求,同时又与自然和谐共存。

他注重建筑与环境的相互影响,通过巧妙的设计将自然元素融入建筑中,以实现内外之间的平衡。

贝聿铭的设计理念还强调可持续发展。

他相信建筑应该是可持续发展的,能够满足人们的需求,又不会对环境造成负面影响。

他提倡使用可再生的材料,采用环保的技术,合理利用资源,减少能源消耗。

他的设计作品注重节能、节水和环境保护,力图将建筑与自然融为一体,并促进环境可持续发展。

总之,贝聿铭的设计理念是一个追求和谐、平衡和可持续发展的综合体。

他在设计中注重建筑与环境的一体化,追求内外之间的平衡,强调建筑的可持续发展。

他的设计作品不仅是建筑的艺术表现,更是人与自然和谐共存的典范。

他通过巧妙的设计和创新的理念,为我们展示了建筑与环境的和谐关系,并为未来的建筑设计树立了榜样。

贝聿铭的设计理念不仅在建筑界引起了广泛关注和赞誉,也让人们对建筑与环境之间的关系有了更深刻的思考。

贝聿铭 设计理念

贝聿铭设计理念贝聿铭是一位世界知名的建筑师和设计师,他的设计理念在建筑界有着巨大的影响力。

他的设计理念可以总结为以下几个方面:首先,贝聿铭注重建筑与环境的融合。

他认为,建筑应该与自然环境相融合,而不是与之对立。

他在设计中常常利用地形、自然光线以及自然元素,使建筑与周围的自然环境融为一体。

他的设计中强调建筑与自然的共生关系,以实现人与自然的和谐。

其次,贝聿铭注重建筑与历史文化的传承。

他认为,建筑不应该是孤立存在的,而应该与其所在的历史文化背景相联系。

他常常在设计中采用传统的建筑手法和元素,以传承当地的历史和文化。

他的设计中既有创新性的现代化元素,也有承袭传统的历史文化元素,使建筑在传统与现代之间找到平衡。

另外,贝聿铭注重建筑与人的需求的结合。

他认为,建筑不仅仅是为了展示其美感,更重要的是为了满足人们的需求和创造一个舒适的环境。

他的设计中常常考虑到人们的使用需求和心理感受,以提供尽可能舒适和实用的建筑空间。

他的建筑被人们视为“人类智慧的结晶”。

此外,贝聿铭注重可持续发展的建筑设计。

他坚信建筑应该是可持续的,能够对环境友好,并且能够满足人们的生活需求。

在他的设计中,常常采用被动式设计和可再生能源,以实现能源节约和环境保护。

最后,贝聿铭注重空间的体验和情感的表达。

他认为,建筑不仅仅是一个功能性的空间,更重要的是一个能够激起人们情感和体验的空间。

他的设计中注重空间的流动性和变化性,以创造出丰富多样的空间体验。

他通过使用光线、材料和形式等元素,使建筑充满了人性化的情感。

综上所述,贝聿铭的设计理念注重建筑与环境的融合、与历史文化的传承、与人的需求的结合、可持续发展和空间的体验与情感的表达。

他的设计理念对建筑界有着深远的影响,被人们广泛认可和推崇。

建筑师贝聿铭

建筑师贝聿铭建筑师贝聿铭:永恒的建筑艺术当谈及世界上最杰出的建筑师时,无法不提到贝聿铭(I.M. Pei)。

他是20世纪最具影响力的建筑师之一,享誉世界。

贝聿铭的作品不仅造型现代,和谐美观,更富有文化内涵和永恒价值。

从他创造的建筑中,我们可以看到他对细节的追求,对历史文化的尊重以及对人类生活的关怀和思考。

贝聿铭出生在中国广东一个富有的家庭,早年的成长经历为他日后成为建筑师奠定了坚实的基础。

他接受了西方教育,并在美国哈佛大学学习了建筑学。

这使得他的设计作品融合了东方和西方的元素,并表现出特殊的独创性。

贝聿铭在他的作品中注重细节的美感。

无论是材料的选择还是空间的布局,他都精心雕琢,使建筑物呈现出独特的质感和品质。

他的建筑既有现代的线条和形式,又融入了传统的元素,创造出了独一无二的建筑语言。

例如,他设计的中国香港博物馆,融合了传统的中式庭院和现代的建筑手法,呈现出东西方文化的汇聚。

贝聿铭的作品中还展现了他对历史文化的尊重。

他研究并吸收了各种文化中的精华,并将其融入到建筑设计中去。

例如,他建造了位于法国巴黎的卢浮宫玻璃金字塔,使得传统的建筑与现代的建筑风格相得益彰。

这座金字塔具有几何美、轻盈感和透明度,赋予了卢浮宫新的灵魂。

贝聿铭的作品还体现了对人类生活的关怀和思考。

他深入研究人类的需求和行为模式,在设计中注重功能性和实用性。

他的建筑为人们带来了舒适的居住环境和愉悦的空间体验。

例如,他设计的华盛顿特区的国家艺术博物馆,通过合理的空间规划和照明设计,使人们可以更好地欣赏艺术品,增强了人与艺术的互动。

贝聿铭的建筑作品具有永恒的价值。

他的作品不仅满足当代的需求,也能留下来,经受时间的考验。

无论是20世纪的建筑还是21世纪的建筑,贝聿铭的作品仍然令人赞叹。

他以其独特的设计语言和永恒的美感,为后代的建筑师树立了榜样。

对于建筑师而言,贝聿铭是一个可敬的前辈。

他不仅通过自己的作品展示了建筑艺术的魅力,也通过教育和支持年轻一代的建筑师来传承和推进建筑事业的发展。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

贝聿铭

贝聿铭

贝 聿 铭 简 介

追求内外协调统一:贝聿铭

贝 聿 铭 简 介

• 贝聿铭(1917~ ) • • 贝聿铭,美籍华人,祖籍苏州,世界著名的建筑设 计师,Pei,Cobb,Freed & Partners,Architects总 建筑师麻省理工学院建筑学士,哈佛大学建筑硕士, 香港中文大学荣誉法学博士,宾州大学荣誉博士, Renssselaler Polytechnic Institute荣誉艺术博士, 上海同济大学荣誉教授,香港大学荣誉博士;曾任: 全美人文委员会委员,美国艺术与科学学院院士, 美国学院院士,美国艺术与文学学院院长,罗德岛 设计学院士,美国艺术委员会会员,法国学院海外 院士,英国皇家艺术学院荣誉院士。

美术馆

• 现在收藏品仓库的设计则一反常规,它设计在最下层,因此在防水和防 潮方面成为施工上的大课题。所有的壁面都使用隔热材料,以防止由于 室内外的温差而结霜。另一方面,为了防止建筑上覆盖的土渗水,采用 了具有耐寒和耐根(即耐树根的侵蚀)性的,瑞士生产的防水剂,再在 那上面筑水泥以防方一发生的事故。 不只是建筑本身,其它如对美术品 的安放、收藏环境等,贝聿铭都下了相当的功夫,最突出的事例是展示 和收藏问的空调系统设计。在展示间没有直接的空调,而是在它的周围 加以设置,目的是保护珍贵的美术品。这一新的设想是,让具有理想温 度的空气渗透到展示空间中来,而内部的空气不对流,把对美术品的影 响控制在最小的范围之内。收藏品仓库中也采取了同样的措施。而展示 室的照明,取消了对展品有害的发热光源,用最近几年开发出来的光纤 维材料作照明。 借景与造园 所谓借景是通过人工的手段,截取或剪裁 自然中的一部分,享其纳入,这是中国传统造园中常用的手法,而日本 也有着同样的传统。 请看贝聿铭是这样加以运用的美术馆和神慈秀明会 建筑有一公里之遥,为了体现与这组建筑的联系、进入正庭之后,立即 可以眺望窗外的风景——群山和那仅露出屋顶的神慈秀明会神殿和钟塔。 在北馆有一个中庭,庭中有院,这是委托日本造园师设计的。越过庭院 周围的建筑,可见院外的山岗和蓝天白云,这美丽的关系让我想起在京 都修学院离宫所见。现在看得太局部,贝聿铭对美术馆设施整体的构想, 确实是在杜景观

1951 获哈佛大学旅行奖学金,至希腊,意大昨, 法国与英国旅行。 1954 2月贝聿铭来台勘察台中东海大学地形。 1955 在纽约市Polo Grounds宣誓归化为美国公 民,成立贝聿铭建筑师事务所 (I.M.PEI%ASSOCIATES) 1956 担任麻省理工学院建筑教育客座委员至 1959年止。 1958 担任联邦住宅署委员至1960年止。 1959 位在非金属罗拉多州丹佛市的里高中心, 荣获美国建筑学会奖,这是贝氏获得的第一个 建筑奖。 1960 8月时与威奈公司终止专属建筑师之关系。

简介

• 贝聿铭,1917年4月26日生于广州。1918年其父贝祖贻出任中国银 行香港分行总经理,贝氏在香港度过了他的童年。1927年父亲调职,举家 搬至上海。中学读于上海。1935年被父送往美国宾州大学攻读建筑。后转 学麻省理工学院,1940年以优秀的成绩毕业。 在求学其间贝氏埋首图书馆,努力吸收欧洲近代建筑相关的资讯,并 且获得学校举办的优秀设计奖,激励了他对建筑的兴趣使他与建筑结下了 不解之缘。开始了他毕生为之奋斗的事业。 四十年代由于战争,贝氏在父亲规劝之下滞留美国,在一家以混凝土 见长的工程公司工作,贝氏在这段工作经验中,为自己奠定了在混凝土材 料上表现佳绩的基础。1942年,贝氏与毕业自卫斯里学院的陆书华结婚, 同年贝氏至哈佛大学攻读建筑硕士学位。入学不久,贝氏就辍学,工作于 国际研究委员会,主要工作是摧毁德意意志境内的桥梁。1945年秋,二次 世界大战结束,贝氏开始他未竟的学业。因他在麻省理工学院的优秀成绩, 尚未获得硕士学位就被哈佛设计院聘为讲师。

•

•

贝 聿 铭 的 生 平 介 绍

贝聿铭的生平

• 1919 父亲贝祖贻出任中国银行香港分行总经理,举家迁居 • • • • • • • • •

•

香港。 1927 全家自香港搬家回上海,就读于上海青年会中学。 1935 赴美国宾州费城宾州大学攻读建筑。 1936 转学麻省理工学院攻读建筑工程,住在 353Massachuetts Ave. 1940 麻省理工学院建筑系毕业,在校时曾获Alpha Rho Chi奖,美国建筑师学会奖旅行奖学金 1941 在波士顿史威工程公司的混凝土设计部门工作。 1942 与陆书华结婚。 1943 在国防研究委员会工作。 1945 在哈佛大学建筑研究所深造。 担任哈佛大学建筑系助 理教授一职至1948年止。 1946 获哈佛大学建筑硕士学位。 毕业后在波士顿Hugh Stubbins Architects建筑事务所工作。 1948 赴纽约,担任威奈公司的建筑主管,直至1955年方离 职。

1968 7月9日台湾省建筑学会台北市建筑师公会, 台湾省建筑师公会,台北市建筑艺术学会共同在 国宾饭店举行茶会,欢迎贝氏来台。 贝氏于11月13日至11月16日之间回台,为日本 万国博览会中国馆,与中国馆设计小组共同呈现 设计成果。 贝氏建筑师事务所获得该年美国建筑师学会最佳 事务所奖。 1970 香港中文大学授予荣誉法学博士。 宾州大学颁予荣誉博士。 获波士顿国际学院金门奖,担任美国建筑师学会 年度建筑奖评审委员。

贝聿铭的生平

• • • • • • • • • • • • • • • 1972 纽约都市俱乐部的纽约奖。 1973 荣获纽约都市俱乐部的纽约奖。 1974 4月与美国建筑师学会,一行十五人访问大陆。 1975 荣任美国学院院士。 1976 日本《A+U》杂志1月刊行贝氏作品特集。 荣获杰佛逊建筑奖,同时在维吉尼亚大学建筑学院举行小型建筑展。 1978 荣任美国艺术与文学学院院长,这是有史以来第一位建筑师担任 此职,任期两年。 获Renssselaler Polytechnic Institute荣誉艺术博士学位。 1978 荣获美国室内设计协会Elsie de Wolfe奖。 10月中国大陆邀请贝氏为开发暨都市计划顾问,此为贝氏离开中国43年 后,第二回大陆。 11月号雄狮美术月刊,座谈会“I。M。PEI”。 12月23日在北京清华大学建筑工程系演讲,这是贝氏第三次回大陆。 1979 荣获美国建筑师学会最高荣誉的金奖。 1月4日至2月6日在华府举办国家艺廊东厢建筑图展。 膺任罗德岛设计学院士。

•

• • • • • •

•

贝聿铭作品

贝聿铭

• 著名的洛克菲勒建筑师事务所设计了一 个完美的豪华别墅,整栋建筑坐落在洛 杉矶的小曼德维尔峡谷,整栋建筑的设 计理念力求构建一个人工光线和自然光 之间的平衡。

银桥跨山谷

• 银桥跨山谷 沿坡路行不到百米,44根银线放射状地向天空展开,

经过一个大半的椭圆形架再紧必。原来这些钢丝是在山谷之间吊 起一座非对称地长120米的吊桥。桥的另一端便是美术馆的正门. 再现苏州园林记忆 眼前又是一个圆形小广场,在广场中间同样 有一个圆,并刻有十字交差纹样。想必与迎宾馆小广场所见的意 义相同,我没有急于登上那三重台阶,而是先观赏造型传统,且 全部用玻璃镶成的屋顶,以及光影交错之下的月亮门。贝聿铭本 人说那是参考了日本寺院的构造,但我觉得那分明是贝聿铭少年 时代苏州园林的记忆再现。 贝幸铭一向喜欢将隐藏在造型中的 几何形提纯。这个入门建筑,细看屋顶的框架线,由大小正方形 和三角形构成,它们互相交错、像是一幅几何形错觉绘画。到此 并没有完。如果你将屋顶中最大的一个三角形的腰边,向两边延 伸,就会自然与台阶两边的围墙斜边相连接,这时我们所看到的 是一个巨大的、稳定的正三角,这便是贝聿铭的妙笔所在。如果 说有受到日本的影响,应该是被强调了的清析的轮廓和剪影效果。 这入门建筑、不分前墙后壁,一片透明。天窗设计的独到之处是 邢玻璃下边的“遮阳帽”.贝里铭的建筑中常常使用这阳的处理 手法,但都是使用铝合金,这一次则是全部使用木质材料,光线 通过根子的折反射之后散入空间,使室内出现一种温暖柔和的情 调。进入正门之后,透过像广角银幕一样的玻璃开窗.可以看见 窗外的青松以及层层叠叠的山峦,像一幅透明的屏风画,迎接着 前来的观众。 群山律动中的一波 现代建筑有着多元的倾向,

美术馆

应该说,这方面也满足了小山美秀子本人追求一流水平的 希望。 南北两翼及收藏库 设施大体由南北两翼构成,连 接南北两馆的通道使整个建筑显得舒畅有致,这些通过建 筑的平面图一目了然。北馆主要展示东方美术品,而南馆 则是西方美术收藏,地下两层均为服务空间。北翼是收藏 库群,而南翼则是理事和馆员们的办公室。 贝聿铭反复运 用几何形的手法众所周知,他追求精致、洗炼的造型达到 极致。而这次,由于美术馆在构造上的特殊要求,为了能 展示一些特定的美术品,必须在内部设计一些专门的空间。 比如,为在南亚美术画廊展示的,公元2世纪后叶巴基斯 坦的犍陀罗雕刻的顶部,专门设计7天窗。从上面撒下的 光线,极具神秘感。

贝聿铭的生平

• 1961 荣获美国文艺学院院士建筑纪念奖。 • 1963 4月时被选为美国设计院中的仲会员,荣获美国 建筑师学会纽约分会荣誉奖。11月贝氏为路思义教堂 落成访台,在东海大学建筑系演讲“现代建筑之动 向”。德州休士顿莱斯大学创校五十周年纪念,推崇 他在住宅设计方面之贡献。贝氏被推选为“民众建筑 师”。 • 1964 荣任美国建筑师学会院。1月贝氏访台。3月6日 至3月28日,路州大学举办贝氏作品展,展出作品十 四件,担任美国建筑师学会年度建筑奖评审委员。 • 1966 事务所改组为I。M。PEI&Partners,合伙的建 筑师为雷纳德与考柏等。担任全美人文委员会委员, 至1970年卸任。 • 1967 膺任美国艺术与科学学院院士,担任纽约市都 市设计委员一职至1972年止。

•

•

•

。Leabharlann •虽贝氏受西式教育受美国影响甚巨,但贝氏认为中国是他 的根,于是他开始为中国建筑作贡献。如台湾东海大学路思义教 堂,教堂面材采用带有凸点的黄色面砖,钉穿瓦的营建方式作为 取法之对象,加上传统的中国色彩,贝氏成功地结合了现代与传 统。北京香山饭店是贝氏个人对中国现代建筑的再次探索,借鉴 古典的园林与江南民居,[自然]仍是此作品的重要元素。 香港中国银行的中银大厦(1982-1991)是贝氏所有设计方 案中最高的建筑物。1990年5月落成后贝氏就宣布退休,这幢高 楼事实上亦象征着贝氏事业的颠峰。 贝氏被公认为是最有影响的建筑师。他的设计简洁利落, 合理,有秩序性,这是贝氏作品创作写照。精益求精,对形势空 间,建材与技术的不断研究,是他建筑水准提升的原因,是他作 品精髓所在,这正是促使贝聿铭在建筑上名垂不朽,其作品屹立 长存的主因。