外科手术切口的分类及愈合分级记录

手术切口分类及愈合等级

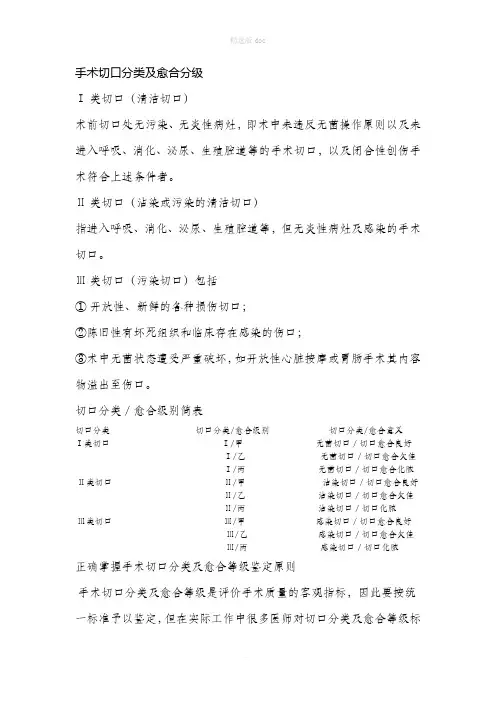

手术切口分类及愈合分级Ⅰ类切口(清洁切口)术前切口处无污染、无炎性病灶,即术中未违反无菌操作原则以及未进入呼吸、消化、泌尿、生殖腔道等的手术切口,以及闭合性创伤手术符合上述条件者。

Ⅱ类切口(沾染或污染的清洁切口)指进入呼吸、消化、泌尿、生殖腔道等,但无炎性病灶及感染的手术切口。

Ⅲ类切口(污染切口)包括①开放性、新鲜的各种损伤切口;②陈旧性有坏死组织和临床存在感染的伤口;③术中无菌状态遭受严重破坏,如开放性心脏按摩或胃肠手术其内容物溢出至伤口。

切口分类 / 愈合级别简表切口分类切口分类/愈合级别切口分类/愈合意义Ⅰ类切口Ⅰ/甲无菌切口 / 切口愈合良好Ⅰ/乙无菌切口 / 切口愈合欠佳Ⅰ/丙无菌切口 / 切口愈合化脓Ⅱ类切口Ⅱ/甲沾染切口 / 切口愈合良好Ⅱ/乙沾染切口 / 切口愈合欠佳Ⅱ/丙沾染切口 / 切口化脓Ⅲ类切口Ⅲ/甲感染切口 / 切口愈合良好Ⅲ/乙感染切口 / 切口愈合欠佳Ⅲ/丙感染切口 / 切口化脓正确掌握手术切口分类及愈合等级鉴定原则手术切口分类及愈合等级是评价手术质量的客观指标,因此要按统一标准予以鉴定,但在实际工作中很多医师对切口分类及愈合等级标准掌握不好,影响了无菌切口甲级愈合率、手术感染率、院内感染率等医疗指标的准确统计。

现参考手术切口分类及愈合等级鉴定中容易发生的问题及对策进行讨论。

一、手术切口分类界定中容易出现的问题1 把Ⅰ类无菌切口计为Ⅱ类可能污染切口。

例如:把单纯甲状腺切除,乳腺部分切除,内眼手术,单纯疝气修补术,非创伤性颅脑手术等计为Ⅱ类可能污染切口。

这些手术一般都做好充分术前准备,且从临床上看也符合无菌要求,应计为Ⅰ类无菌切口。

2 把Ⅱ类可能污染切口计为Ⅰ类无菌切口。

比如把胃次全切除术,阑尾单纯切除术,全宫切除术,输尿管切开取石等手术计为Ⅰ类无菌切口,这些手术必须切开或离断与体表相通并有污染可能的空腔脏器,应计为Ⅱ类可能污染切口。

另外,皮肤灭菌不易彻底的如开放性外伤手术、外阴手术以及泌尿系统手术均不属无菌切口,应计为Ⅱ类可能污染切口。

外科手术切口的分类及愈合分级记录

外科手术切口的分类及愈合分级记录

根据创伤和外科手术中污染的可能性将切口分三类:

1、清洁切口,用“Ⅰ”代表,是指非外伤性的、未感染的伤口;手术未进入呼吸道、消化道、泌尿生殖道及口咽部位。

既指的是缝合的无菌切口,如甲状腺次全切除术等。

2、可能污染的切口,用“Ⅱ”代表,是指手术时可能带有污染的缝合切口,如胃大部切除术等。

皮肤不容易彻底灭菌的部位、6小时内伤口经过清创术缝合、新缝合的切口又再度切开者,都属此类。

3、污染切口,用“Ⅲ”代表,是指临近感染区或组织直接暴露与感染物的切口,如化脓性阑尾炎手术、肠梗阻坏死的手术、局部含有坏死组织的陈旧性创伤伤口等。

愈合的分级也有三:

1、甲级愈合,用“甲”代表,是指愈合优良,没有不良反应的初期愈合。

2、乙级愈合,用“乙”代表,是指愈合欠佳,愈合处有炎症反应,如红肿、硬结、血肿、积液等但未化脓。

3、丙级愈合,用“丙”代表,是指切口化脓,需切开引流。

记录方法:

如甲状腺大部切除术后愈合优良,则记以“Ⅰ——甲”,胃大部切除术后切口发生血肿,则记以“Ⅱ——乙”,余类推。

切口分类与愈合分级

切口分类与愈合分级1、清洁切口,用“Ⅰ”代表,是指非外伤性的、未感染的伤口;手术未进入呼吸道、消化道、泌尿生殖道及口咽部位。

既指的是缝合的无菌切口,如甲状腺次全切除术等。

2、可能污染的切口,用“Ⅱ”代表,是指手术时可能带有污染的缝合切口,如胃大部切除术等。

皮肤不容易彻底灭菌的部位、6小时内伤口经过清创术缝合、新缝合的切口又再度切开者,都属此类。

3、污染切口,用“Ⅲ”代表,是指临近感染区或组织直接暴露于感染物的切口,如化脓性阑尾炎手术、肠梗阻坏死的手术、局部含有坏死组织的陈旧性创伤伤口等。

愈合的分级也有三级1、甲级愈合,用“甲”代表,是指愈合优良,没有不良反应的初期愈合。

2、乙级愈合,用“乙”代表,是指愈合欠佳,愈合处有炎症反应,如红肿、硬结、血肿、积液等但未化脓。

3、丙级愈合,用“丙”代表,是指切口化脓,需切开引流。

记录方法:如甲状腺大部切除术后愈合优良,则记以“Ⅰ--甲”,胃大部切除术后切口发生血肿,则记以“Ⅱ--乙”,余类推。

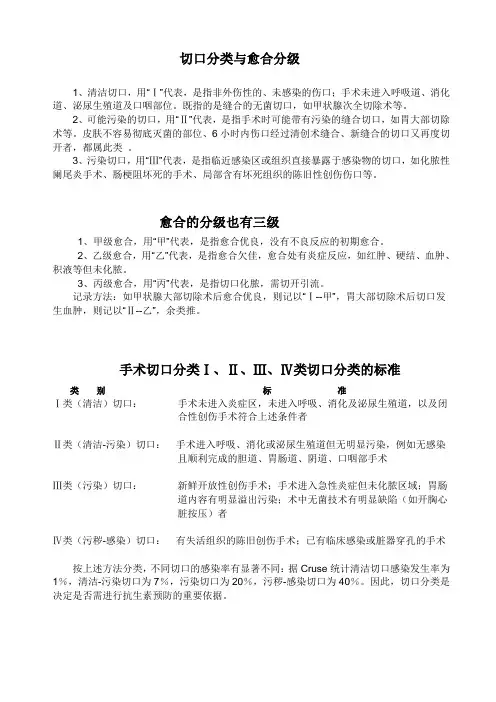

手术切口分类Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类切口分类的标准类别标准Ⅰ类(清洁)切口:手术未进入炎症区,未进入呼吸、消化及泌尿生殖道,以及闭合性创伤手术符合上述条件者Ⅱ类(清洁-污染)切口:手术进入呼吸、消化或泌尿生殖道但无明显污染,例如无感染且顺利完成的胆道、胃肠道、阴道、口咽部手术Ⅲ类(污染)切口:新鲜开放性创伤手术;手术进入急性炎症但未化脓区域;胃肠道内容有明显溢出污染;术中无菌技术有明显缺陷(如开胸心脏按压)者Ⅳ类(污秽-感染)切口:有失活组织的陈旧创伤手术;已有临床感染或脏器穿孔的手术按上述方法分类,不同切口的感染率有显著不同:据Cruse统计清洁切口感染发生率为1%,清洁-污染切口为7%,污染切口为20%,污秽-感染切口为40%。

因此,切口分类是决定是否需进行抗生素预防的重要依据。

医院感染发病率一类切口手术部位感染率应100张病床以下医院低于7%低于1%100~500张病床医院低于8%低于0.5%、500张病床以上的医院低于10%;低于0.5%医院感染监测包括:医院感染病例监测、环境卫生学监测(空气、物体表面、医护人员手)消毒药械、一次性医疗用品的监测、其他监测(透析液)医院感染高发科室及重点人群:血液科、新生儿科、呼吸科、烧伤科、ICU病房、CCU病房、放疗科、其他手术科室肿瘤病人、新生儿、糖尿病人、肝硬化、老年病人、手术病人、放疗化疗病人、长期使用抗生素者、使用导管等插入性操作者。

外科手术切口和伤口愈合的分级

外科手术切口和伤口愈合的分级

手术切口分类和的等级都是一个手术切口愈合的标志,对于患者创伤或者手术的预后有着重要的意义。

在国际上,根据创伤和外科手术中污染的可能性将切口分三类,而伤口愈合的分级也分成三级。

一外科切口的分级:

根据外科手术切口微生物污染情况,外科手术切口分为清洁切口、清洁-污染切口、污染切口、感染切口

(一)清洁切口,用“Ⅰ”代表,是指非外伤性的、未感染的伤口;手术未进入感染炎症区,未进入呼吸道、消化道、泌尿生殖道及口咽部位。

即缝合的是无菌切口,如甲状腺次全切除术等。

(二)清洁--污染的切口,用“Ⅱ”代表手术进入呼吸道、消化道、泌尿生殖道及口咽部位,但不伴有明显污染。

是指手术时可能带有污染的缝合切口,如胃大部切除术等。

皮肤不容易彻底灭菌的部位、6小时内伤口经过清创术缝合、新缝合的切口又再度切开者,都属此类。

(三)污染切口,用“Ⅲ”代表,是指临近感染区或组织直接暴露与感染物的切口,手术进入急性炎症但未化脓区域;开放性创伤手术;胃肠道、尿路、胆道内容物及体液有大量溢出污染;术中有明显污染(如开胸心脏按压)。

(四)感染切口。

有失活组织的陈旧创伤手术;已有临床感染或脏器穿孔的手术。

二伤口愈合的分级

1、甲级愈合,用“甲”代表,是指愈合优良,没有不良反应的初期愈合。

2、乙级愈合,用“乙”代表,是指愈合欠佳,愈合处有炎症反应,如红肿、硬结、血肿、积液等但未化脓。

3、丙级愈合,用“丙”代表,是指不良,化脓,需切开引流。

记录方法:

如甲状腺大部切除术后愈合优良,则记以“Ⅰ--甲”,胃大部切除术后切口发生血肿,则记以“Ⅱ--乙”,余类推。

手术切口分类与伤口愈合分级

手术切口分类与伤口愈合分级手术切口分类与伤口愈合分级是在医学领域中对手术切口分类及伤口愈合情况进行评估和记录的一种方法。

它在手术过程中起到了重要的指导作用,能够帮助医生评估手术切口的风险,以及及时发现和处理伤口愈合不良的情况。

下面将对手术切口分类和伤口愈合分级进行详细介绍。

一、手术切口分类手术切口分类是根据手术切口的性质和位置等因素进行分类,以便医生能够更好地评估切口的风险,并作出相应的处理。

根据国际切口分级系统,手术切口可以分为以下四类:1. I类切口:正常手术过程中经过皮肤和黏膜的切口,没有感染风险。

例如常见的阑尾切口。

2. II类切口:正常手术过程中经过非感染性脏器(如肺、肝、胆囊等)的切口,有一定感染风险。

例如胆囊切口。

3. III类切口:感染性部位的手术切口,有较大感染风险。

例如胃肠道手术切口。

4. IV类切口:有明显感染、脏污或败血症等情况的手术切口,感染风险最高。

例如感染性疾病引起的创伤切口。

二、伤口愈合分级伤口愈合分级是对手术切口的愈合情况进行评估和记录,以便医生能够及时发现和处理愈合不良的情况。

根据伤口愈合情况,一般分为以下四个等级:1. I级愈合:伤口组织完全愈合,无感染、红肿等症状,没有渗液或分泌物。

创口愈合线整齐,没有过度张力或瘢痕形成。

2. II级愈合:伤口表面有较小的切口裂缝,创口边缘有轻度红肿,伤口底部有轻度渗出。

创伤面愈合时间较长,但无感染迹象。

3. III级愈合:伤口存在明显切口裂缝,创口边缘红肿明显,伤口底部有渗出液。

有轻度感染迹象,但未导致严重并发症。

4. IV级愈合:伤口未愈合或愈合不良,创口裂缝严重,有感染迹象,严重红肿、疼痛,并有渗液或分泌物。

可能伴随有严重的并发症,如化脓性感染或死亡组织形成等。

伤口愈合分级的评估可以帮助医生及时发现伤口愈合不良的情况,并采取相应的治疗措施,以防止并发症的发生。

结语手术切口分类与伤口愈合分级在医学实践中被广泛应用,对于准确评估手术切口的风险和判断伤口愈合情况至关重要。

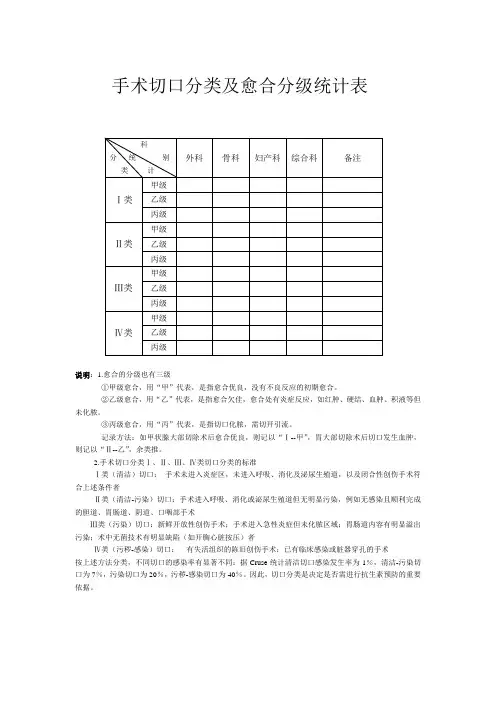

手术切口分类及愈合分级统计表

手术切口分类及愈合分级统计表

说明:1.愈合的分级也有三级

①甲级愈合,用“甲”代表,是指愈合优良,没有不良反应的初期愈合。

②乙级愈合,用“乙”代表,是指愈合欠佳,愈合处有炎症反应,如红肿、硬结、血肿、积液等但未化脓。

③丙级愈合,用“丙”代表,是指切口化脓,需切开引流。

记录方法:如甲状腺大部切除术后愈合优良,则记以“Ⅰ--甲”,胃大部切除术后切口发生血肿,则记以“Ⅱ--乙”,余类推。

2.手术切口分类Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类切口分类的标准

Ⅰ类(清洁)切口:手术未进入炎症区,未进入呼吸、消化及泌尿生殖道,以及闭合性创伤手术符合上述条件者

Ⅱ类(清洁-污染)切口:手术进入呼吸、消化或泌尿生殖道但无明显污染,例如无感染且顺利完成的胆道、胃肠道、阴道、口咽部手术

Ⅲ类(污染)切口:新鲜开放性创伤手术;手术进入急性炎症但未化脓区域;胃肠道内容有明显溢出污染;术中无菌技术有明显缺陷(如开胸心脏按压)者

Ⅳ类(污秽-感染)切口:有失活组织的陈旧创伤手术;已有临床感染或脏器穿孔的手术

按上述方法分类,不同切口的感染率有显著不同:据Cruse统计清洁切口感染发生率为1%,清洁-污染切口为7%,污染切口为20%,污秽-感染切口为40%。

因此,切口分类是决定是否需进行抗生素预防的重要依据。

切口的分类及切口愈合的分级

切口的分类及切口愈合的分级

切口是外科手术过程中切开皮肤及其他组织的切口,根据其位置和性质的不同,可以分为以下几类切口:

1. 中线切口:切口位于腹部的正中线,常用于腹腔手术,如腹腔镜手术和腹部开放手术。

2. 斜切口:切口呈斜线,用于手术需要更好的暴露操作区域,常见于乳房手术和颈部手术。

3. 水平切口:切口位于水平方向,通常用于胸腔手术和腰椎手术。

4. 曲线切口:切口呈弧形,常用于瘢痕修复手术,如妇科手术中的剖宫产手术。

切口愈合按照愈合情况的好坏可以分为以下几个分级:

1. 一级愈合:

切口两边的组织紧密拢合,愈合迅速,切口周围皮肤没有明显红肿和渗液,切口边缘无组织溢出。

这是最理想的愈合情况。

2. 二级愈合:

切口愈合过程中有一定程度的创面感染或分离,切口周围可能出现轻度红肿和渗液,这种情况下创面愈合速度较慢,可能需要额外的处理和照顾。

3. 三级愈合:

切口较大,愈合过程中出现了创面感染或坏死的情况,需要清创、换药等治疗措施。

切口的愈合速度较慢,可能需要延长康复时间。

切口的分类及愈合情况的分级,有助于医务人员了解和评估切口手术的情况,以便采取相应的处理和护理措施,确保切口的良好愈合。

手术切口分类及愈合分级

手术切口分类及愈合分级Ⅰ类切口(清洁切口)术前切口处无污染、无炎性病灶,即术中未违反无菌操作原则以及未进入呼吸、消化、泌尿、生殖腔道等的手术切口,以及闭合性创伤手术符合上述条件者。

Ⅱ类切口(沾染或污染的清洁切口)指进入呼吸、消化、泌尿、生殖腔道等,但无炎性病灶及感染的手术切口。

Ⅲ类切口(污染切口)包括①开放性、新鲜的各种损伤切口;②陈旧性有坏死组织和临床存在感染的伤口;③术中无菌状态遭受严重破坏,如开放性心脏按摩或胃肠手术其内容物溢出至伤口。

切口分类/ 愈合级别简表切口分类切口分类/愈合级别切口分类/愈合意义Ⅰ类切口Ⅰ/甲Ⅰ/乙Ⅰ/丙无菌切口/ 切口愈合良好无菌切口/ 切口愈合欠佳无菌切口/ 切口愈合化脓Ⅱ类切口Ⅱ/甲Ⅱ/乙Ⅱ/丙沾染切口/ 切口愈合良好沾染切口/ 切口愈合欠佳沾染切口/ 切口化脓Ⅲ类切口Ⅲ/甲Ⅲ/乙Ⅲ/丙感染切口/ 切口愈合良好感染切口/ 切口愈合欠佳感染切口/ 切口化脓正确掌握手术切口分类及愈合等级鉴定原则手术切口分类及愈合等级是评价手术质量的客观指标,因此要按统一标准予以鉴定,但在实际工作中很多医师对切口分类及愈合等级标准掌握不好,有的统计人员对此也概念模糊,影响了无菌切口甲级愈合率、手术感染率、院内感染率等医疗指标的准确统计。

结合我院在手术切口分类及愈合等级鉴定中容易发生的问题及对策进行讨论与同行们共同借鉴。

1、不属统计范围内手术切口切口愈合统计只限于初期完全缝合的切口。

部分缝合切口、片状植皮的创面以及引流超过48小时以上的切口,都不在统计范围内。

如鼻息肉摘除术、扁机体剥离术(挤切术)、鼻中隔粘膜下矫正术、宫颈息肉摘除术、大面积烧伤清创术、脸板腺囊肿刮除术、各类切开引流术等均不属统计范围。

对于这些手术切口,概念明确,相对容易掌握,但有一些切口则要根据情况具体分析。

如某病例,病案首页记载手术名称是双乳腺癌根治术,切口分类Ⅰ类。

仅从病案首页看切口分类是正确的,但查阅病案有记载:“术后第四天伤口愈合好、无红肿、无渗出,拔除引流管加压包扎。

最新外科手术切口分类与愈合分级

手术切口分类与愈合分级根据创伤和各种手术中污染的可能性将切口分三类手术切口分为三类:Ⅰ类为无菌切口,Ⅱ类为可能污染切口,Ⅲ类为污染切口。

愈合等级分为三级:甲级为愈合优良,乙级为愈合欠佳,丙级为切口化脓。

对于个别分类确有困难的切口一般定为下一类:即不能确定为“Ⅰ”者以“Ⅱ”计,不能确定为“Ⅱ”者以“Ⅲ”计,以此类推。

一、分类标准:1、清洁切口,用“Ⅰ”代表,是指非外伤性的、未感染的伤口;手术未进入呼吸道、消化道、泌尿生殖道及口咽部位以及闭合性创伤手术即缝合的是无菌切口,如甲状腺次全切除术等。

2、可能污染的切口,用“Ⅱ”代表,是指手术时可能带有污染的缝合切口,手术进入呼吸、消化或泌尿生殖道但无明显污染,如胃大部切除术、无感染且顺利完成的胆道、胃肠道、阴道、口咽部手术等。

皮肤不容易彻底灭菌的部位、6小时内伤口经过清创术缝合、新缝合的切口又再度切开者,都属此类。

3、污染切口,用“Ⅲ”代表,是指临近感染区或组织直接暴露与感染物的切口、新鲜开放性创伤手术、手术进入急性炎症但未化脓区域、胃肠道内容有明显溢出污染、术中无菌技术有明显缺陷(如开胸心脏按压)者。

如化脓性阑尾炎手术、肠梗阻坏死的手术、局部含有坏死组织的陈旧性创伤伤口、有失活组织的陈旧创伤手术、已有临床感染或脏器穿孔的手术等。

按上述方法分类,不同切口的感染率有显著不同:据Cruse统计清洁切口感染发生率为1%,可能污染切口为7%,污染切口为20%,污秽感染切口为40%。

因此,切口分类是决定是否需进行抗生素预防的重要依据。

二、愈合的分级有三级1、甲级愈合,用“甲”代表,是指愈合优良,没有不良反应的初期愈合。

2、乙级愈合,用“乙”代表,是指愈合欠佳,愈合处有炎症反应,如红肿、硬结、血肿、积液等但未化脓。

3、丙级愈合,用“丙”代表,是指切口化脓,需切开引流。

三、临床中常出现以下几种情况:1、易将Ⅱ类(可能污染)切口混淆为Ⅰ类(清洁)切口的手术:剖宫产、宫颈锥切、子宫次全切、输卵管切开和结扎术、骨科开放骨折、断指再植术、泌尿外科输尿管切开术、膀胱肿瘤切除、睾丸鞘膜切除、膀胱造口术、肾囊肿切开、肾取石术、肾切除、包皮环切术、阴茎手术、胃癌根治术、总胆管切开取石、肺切除术、阑尾切除、胆囊切除术。

手术切口分类及愈合等级

手术切口分类及愈合分级Ⅰ类切口(清洁切口)术前切口处无污染、无炎性病灶,即术中未违反无菌操作原则以及未进入呼吸、消化、泌尿、生殖腔道等的手术切口,以及闭合性创伤手术符合上述条件者。

Ⅱ类切口(沾染或污染的清洁切口)指进入呼吸、消化、泌尿、生殖腔道等,但无炎性病灶及感染的手术切口。

Ⅲ类切口(污染切口)包括①开放性、新鲜的各种损伤切口;②旧性有坏死组织和临床存在感染的伤口;③术中无菌状态遭受严重破坏,如开放性心脏按摩或胃肠手术其容物溢出至伤口。

切口分类/ 愈合级别简表切口分类切口分类/愈合级别切口分类/愈合意义Ⅰ类切口Ⅰ/甲无菌切口/ 切口愈合良好Ⅰ/乙无菌切口/ 切口愈合欠佳Ⅰ/丙无菌切口/ 切口愈合化脓Ⅱ类切口Ⅱ/甲沾染切口/ 切口愈合良好Ⅱ/乙沾染切口/ 切口愈合欠佳Ⅱ/丙沾染切口/ 切口化脓Ⅲ类切口Ⅲ/甲感染切口/ 切口愈合良好Ⅲ/乙感染切口/ 切口愈合欠佳Ⅲ/丙感染切口/ 切口化脓正确掌握手术切口分类及愈合等级鉴定原则手术切口分类及愈合等级是评价手术质量的客观指标,因此要按统一标准予以鉴定,但在实际工作中很多医师对切口分类及愈合等级标准掌握不好,影响了无菌切口甲级愈合率、手术感染率、院感染率等医疗指标的准确统计。

现参考手术切口分类及愈合等级鉴定中容易发生的问题及对策进行讨论。

一、手术切口分类界定中容易出现的问题1 把Ⅰ类无菌切口计为Ⅱ类可能污染切口。

例如:把单纯甲状腺切除,乳腺部分切除,眼手术,单纯疝气修补术,非创伤性颅脑手术等计为Ⅱ类可能污染切口。

这些手术一般都做好充分术前准备,且从临床上看也符合无菌要求,应计为Ⅰ类无菌切口。

2 把Ⅱ类可能污染切口计为Ⅰ类无菌切口。

比如把胃次全切除术,阑尾单纯切除术,全宫切除术,输尿管切开取石等手术计为Ⅰ类无菌切口,这些手术必须切开或离断与体表相通并有污染可能的空腔脏器,应计为Ⅱ类可能污染切口。

另外,皮肤灭菌不易彻底的如开放性外伤手术、外阴手术以及泌尿系统手术均不属无菌切口,应计为Ⅱ类可能污染切口。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

外科手术切口的分类及愈合分级记录

根据创伤和外科手术中污染的可能性将切口分三类:

1、清洁切口,用“Ⅰ”代表,是指非外伤性的、未感染的伤口;手术未进入呼吸道、消化道、泌尿生殖道及口咽部位。

既指的是缝合的无菌切口,如甲状腺次全切除术等。

2、可能污染的切口,用“Ⅱ”代表,是指手术时可能带有污染的缝合切口,如胃大部切除术等。

皮肤不容易彻底灭菌的部位、6小时内伤口经过清创术缝合、新缝合的切口又再度切开者,都属此类。

3、污染切口,用“Ⅲ”代表,是指临近感染区或组织直接暴露与感染物的切口,如化脓性阑尾炎手术、肠梗阻坏死的手术、局部含有坏死组织的陈旧性创伤伤口等。

愈合的分级也有三:

1、甲级愈合,用“甲”代表,是指愈合优良,没有不良反应的初期愈合。

2、乙级愈合,用“乙”代表,是指愈合欠佳,愈合处有炎症反应,如红肿、硬结、血肿、积液等但未化脓。

3、丙级愈合,用“丙”代表,是指切口化脓,需切开引流。

记录方法:

如甲状腺大部切除术后愈合优良,则记以“Ⅰ——甲”,胃大部切除术后切口发生血肿,则记以“Ⅱ——乙”,余类推。