《富春山居图》

从《富春山居图》探析黄公望的艺术风格

从《富春山居图》探析黄公望的艺术风格

《富春山居图》是中国明代著名画家黄公望的代表作品,也是中国传统山水画中最具代表性的作品之一,被誉为中国山水画史上的巅峰之作。

这幅画通过细腻、精细的笔触和自然的视觉效果,展现了江南美景与自然风光的美丽和灵动。

黄公望的艺术风格是一种独具特色的风格。

他倡导抒发个人情感,追求画中生命力和神韵,注重画面的艺术效果和意境。

他的画作注重墨色运用的意境效果,追求意蕴深厚、神韵悠远、墨韵浓烈的艺术特性,其画风独具深情和超凡脱俗的气质。

在《富春山居图》中,黄公望运用变化多样的线条和墨色表现出江南风光的灵动和丰富多彩。

画中的山水自然、舒展、悠然,丰富了其表现力,而且具有豁达的气量和远大的胸怀。

此外,黄公望对人物形象的刻画也非常注重,他细致入微地描绘每一个细节,通过人物身体姿态和面部表情来传达情感与思想。

此外,黄公望的笔调,表现出一种人文和风度。

他的画作热情奔放、气宇轩昂,有高远的情感,有刚毅的胸怀,形成了独特的艺术风格。

他的画家风格表现出一种浪漫主义的气息,这种气息体现在他笔下的大观山水,尤其是画面中的空间处理和时间再现技法上。

总而言之,黄公望的艺术风格凝聚了他多年的创作精华,从笔墨、画面构成到人物形象的刻画,完美地诠释了他对生命的感悟和对自然的探索。

《富春山居图》的完成在中国山水画史上具有极高的地位,在中国传统文化艺术史上也占有重要地位,一直被视为经典之作,成为后人不断学习、研究的对象。

解析黄公望《富春山居图》中山水美学

解析黄公望《富春山居图》中山水美学【摘要】黄公望的《富春山居图》是中国山水画中的经典之作,展示了他高超的艺术造诣和独特的表现手法。

在这幅作品中,黄公望通过精湛的笔墨技法和细腻的构图布局,表达了对自然景色的独特理解和情感表达。

色彩运用及意境表达方面,黄公望巧妙地运用了传统的山水画色彩搭配,展现出对自然景色深刻的体验和理解。

在作品中,文人画及山水美学的结合也体现出黄公望对中国传统文化的独特理解和表达。

黄公望的《富春山居图》展示了中国山水画的魅力,他在表现山水美学方面达到了登峰造极的境界,成为山水画领域的不朽经典之作。

【关键词】关键词:黄公望、富春山居图、山水美学、艺术价值、中国传统文化、艺术风格、表现手法、构图与布局、色彩运用、意境表达、笔墨技法、文人画、魅力、登峰造极。

1. 引言1.1 黄公望《富春山居图》的艺术价值黄公望《富春山居图》是中国历史上著名的山水画作品,被誉为中国绘画史上的经典之作。

这幅作品不仅在中国艺术史上占有重要地位,也在世界画坛上具有极高的艺术价值。

黄公望以其独特的艺术风格和高超的绘画技巧,表现了对自然景观的精致描绘和对心灵境界的深刻把握。

他通过《富春山居图》这幅作品,展示了中国山水画的独特魅力,让观者感受到中国传统文化中对自然的崇敬和敬畏之情。

这幅作品不仅是一幅具有审美价值的艺术品,更是中国文化传统的生动写照,具有深刻的历史意义和艺术内涵。

黄公望的《富春山居图》被誉为中国绘画史上的珍品,它的艺术价值无疑是不可估量的,对于后世的艺术家们也具有极大的启发和借鉴意义。

黄公望通过这幅作品,展示了中国山水画的登峰造极之美,成为中国绘画史上不可或缺的重要篇章。

1.2 山水画在中国传统文化中的地位山水画在中国传统文化中具有极其重要的地位。

自古以来,山水画被视为中国绘画的代表之一,被称为“中国画”中的“山水画”。

在中国传统文化中,山水被看作是大自然中最为美妙、最为深邃的意象,代表着中国人对自然景观的独特感悟和审美情趣。

富春山居图(精品课件-动画多多)

简述

• 富春山居图是元朝的书画,画家黄公望为郑樗 (别号:无用师)所绘,以浙江富春江为背景, 全图用墨淡雅,山和水的布置疏密得当,墨色浓 淡干湿并用,极富于变化,是黄公望的代表作, 被称为“中国十大传世名画”之一。明朝末年传 到收藏家吴洪裕手中,吴洪裕极为喜爱此画,甚 至在临死前下令将此画焚烧殉葬,被吴洪裕的侄 子从火中抢救出,但此时画已被烧成一大一小两 段。较长的后段称《无用师卷》,现藏台北故宫 博物院;前段称《剩山图》,现收藏于浙江省博 物馆。在中国国务院前总理温家宝先生的决定下, 《富春山居图》2011年6月在台湾台北故宫博物 院展出。

传承过程

• 几度易手 • 《富春山居图》,高一尺余,长约二丈。此图展现了富春江一带景色:富春

江两岸峰峦坡石,似秋初景色,树木苍苍,疏密有致地生于山间江畔,村落、 平坡、亭台、渔舟、小桥等散落其间。董其昌称道,“展之得三丈许,应接 不暇。”确给人咫尺千里之感。这样的山水画,无论布局、笔墨,还是以意 使法的运用上,皆使观者不能不叹为观止。正如恽南田所说,“所作平沙秃 峰为之,极苍莽之致。”董其昌还曾说,他在长安看这画时,竟觉得“心脾 俱畅”。 • 1350年黄公望将此图题款送给无用上人。《富春山居图》便有了第一位藏主, 从此开始了它在人世间600多年的坎坷历程。此画作成之初,无用上人就“顾 虑有巧取豪夺者”。不幸被他言中,明成化年间沈周藏此图时便遭遇“巧取” 者。沈周请人在此图上题字,却被这人儿子藏匿而失。后来此图又出现在市 上高价出售,敦厚的沈周既难于计较又无力购买,只得背临一卷以慰情思。 之后又经樊舜、谈志伊、董其昌、吴正志之手。 • 清顺治年间,吴氏子弟,宜兴收藏家吴洪裕得之后更是珍爱之极。恽南田 《瓯香馆画跋》中记:吴洪裕于“国变时”置其家藏于不顾,惟独随身带了 《富春山居图》和《智永法师千字文真迹》逃难。

从《富春山居图》探析黄公望的艺术风格

从《富春山居图》探析黄公望的艺术风格《富春山居图》是中国明代画家黄公望的代表作之一,作于元末明初,现藏于台北故宫博物院。

这幅长卷绘制了浙江富阳富春山区的山水景色,以及当地人民的生活场景,展示了黄公望独特的艺术风格。

黄公望的《富春山居图》注重山水的写意和构图。

他运用了写意的手法,以粗犷、简练的笔法勾勒出山峦的起伏和岩石的质感,如泼墨山水般自由奔放。

整幅画面中,多处运用了山势悬崖峭壁,给人以险峻、壮观之感。

黄公望在构图上注重对比和对称,善于运用深浅、虚实的巧妙变化,使画面具有层次感和空间感。

黄公望的《富春山居图》融合了文人雅士的情致与山水风光的描绘。

他在画中描绘了山下村落的风貌,描写了人们在山林间安居乐业的生活场景。

他用细腻的笔触描绘了房屋、树木和人物的细节,展示了人们与自然的和谐共处。

黄公望通过山水的描绘,表达了自己对乡愁的思念和对田园生活的向往,体现了文人士人的情怀和艺术追求。

黄公望的《富春山居图》也体现了他对色彩的独特运用。

他善于运用色彩对比和色调的变化,使画面充满了韵味和光影效果。

他运用浅淡的墨色、淡雅的蓝、绿、紫等色彩,创造出富有诗意的山水氛围。

通过色彩的运用,黄公望能够准确地表达出自然景色的风光和人物情感的内涵。

黄公望的《富春山居图》也表现了他独特的构图手法和笔墨技巧。

他善于运用外轮廓线和平行线的交错,使画面充满了动态感和节奏感。

他运用墨色的渲染和点缀,使画面的空间层次更加丰富和立体。

黄公望的笔墨技巧独到,他能够驾驭细笔、破笔、散笔等不同的笔法,创造出独特的山水风格。

黄公望的《富春山居图》融合了文人雅士的情致、山水风光的描绘、色彩的运用以及独特的构图和笔墨技巧。

这幅作品充满了诗意和情感,展示了黄公望深厚的绘画造诣和独特的艺术风格,对后世的山水画以及文人画影响深远。

《富春山居图》赏析

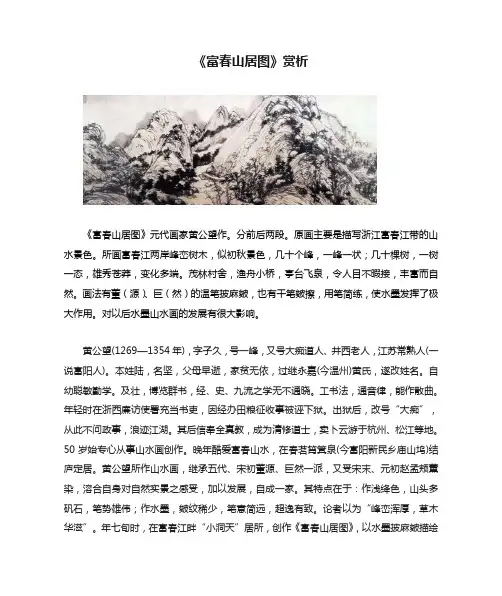

《富春山居图》赏析《富春山居图》元代画家黄公望作。

分前后两段。

原画主要是描写浙江富春江带的山水景色。

所画富春江两岸峰峦树木,似初秋景色,几十个峰,一峰一状;几十棵树,一树一态,雄秀苍莽,变化多端。

茂林村舍,渔舟小桥,亭台飞泉,令人目不暇接,丰富而自然。

画法有董(源)、巨(然)的温笔披麻皴,也有干笔皴擦,用笔简练,使水墨发挥了极大作用。

对以后水墨山水画的发展有很大影响。

黄公望(1269—1354年),字子久,号一峰,又号大痴道人、井西老人,江苏常熟人(一说富阳人)。

本姓陆,名坚,父母早逝,家贫无依,过继永嘉(今温州)黄氏,遂改姓名。

自幼聪敏勤学。

及壮,博览群书,经、史、九流之学无不通晓。

工书法,通音律,能作散曲。

年轻时在浙西廉访使署充当书吏,因经办田粮征收事被诬下狱。

出狱后,改号“大痴”,从此不问政事,浪迹江湖。

其后信奉全真教,成为清修道士,卖卜云游于杭州、松江等地。

50岁始专心从事山水画创作。

晚年酷爱富春山水,在春茗筲箕泉(今富阳新民乡庙山坞)结庐定居。

黄公望所作山水画,继承五代、宋初董源、巨然一派,又受宋末、元初赵孟颊薰染,溶合自身对自然实景之感受,加以发展,自成一家。

其特点在于:作浅绛色,山头多矾石,笔势雄伟;作水墨,皴纹稀少,笔意简远,超逸有致。

论者以为“峰峦浑厚,草木华滋”。

年七旬时,在富春江畔“小洞天”居所,创作《富春山居图》,以水墨披麻皴描绘富春江一带秋初景色。

构思之时,足迹遍及富春江两岸,越六七年而画成。

长636.9厘米,高33厘米。

满纸空灵秀逸,气度沉雄,后人誉之为“画中之兰亭”。

据记载黄公望画作逾百幅,现存除《富春山居图》外,还有《江山胜览图》、《雨岩仙观图》等。

元代最著名的画家黄公望创用的山水画《富春山居图》,是我国艺林的瑰定。

它取材于风景秀丽的富春山水。

这位国画大师和富春山水结下了为解之缘,据《县志》记载,黄公望晚年“放浪江湖,爱富春山水之胜,泼墨画大岭山图,遂结庐山于鸡笼山之稍箕泉,以终老焉”。

中国历史故事-《富春山居图》是如何作出的?它为什么被分为两半

中国历史故事-《富春山居图》是如何作出的?它为什么被分为两半《富春山居图》是中国十大传世名画之一,作者是元代著名画家和全真教道士黄公望。

黄公望三十多岁的时候开始学习作画,因为在当小吏的时候,被人诬告下狱,出狱之后看破红尘,此后游历名山大川,专注于绘画山水,那个时候他刚好五十岁。

黄公望大概七十九岁的时候与无用禅师一起来到富春,顿时被富春秀丽的山水风光所吸引。

一生游离四方,见惯了名山大川的黄公望,最后被富春的山水之景留住了脚步,此后决定定居此地。

无用禅师见黄公望选择落脚富春,于是自己一个人离开。

而黄公望为了让无用禅师了解富春的景致,于是为他绘就了这幅《富春山居图》。

为了更好的描绘富春的山水,已经年迈的黄公望不辞辛劳‘奔波于富春江两岸,观察烟云变幻之奇,领略江山钓滩之胜,并身带纸笔,遇到好景,随时写生,富春江边的许多山村都留下他的足迹。

辛苦的奔波并没有白费,真切的观察和体验,加上晚年已经锻炼的炉火纯青的笔墨技法,最终早就了黄公望一生绘画的最高成就——《富春山居图》。

至正七年,黄公望开始动笔的时候已经八十三岁,期间断断续续,一直到至正十年,黄公望为此图题名《富春山居图》的时候,还没有完成。

《富春山居图》历时大约七年时间,一直到黄公望去世不久前才最终完成。

既然是为自己的道友无用禅师所绘的画卷,那么《富春山居图》的第一位收藏者,自然就是无用禅师了。

无用禅师在拿到这幅画的第一刻,就已经为画中展现的秀丽山光和黄公望精妙绝伦的笔墨技巧所折服惊叹。

如此精品,让他不得不考虑是否会被人给“强取豪夺”的情况发生。

为了避免失去这幅画卷,无用禅师在第一时间,在画卷还没有彻底完成之时,就让黄公望“先书无用本号”,明确归属。

无用禅师是十分机智的,《富春山居图》的艺术价值完全不需要质疑。

一直到明朝成化年间的画家沈周收藏之前,这幅画藏在何人家中情况不明。

这幅画后来被沈周收藏,也是很短的时间,随后被人借走。

沈周后来虽然有心想要赎回,但是因为家贫,最终只能遗憾离世,凭记忆背临以慰怀。

[精品]《富春山居图》作品赏析

[精品]《富春山居图》作品赏析

《富春山居图》是中国清代画家吴道子创作的一幅山水画。

这幅画表现了富春江边一座大山,沿山脊耸立着十几座峰峦,每座峰上都有一栋小屋,面对着惊险刺激的悬崖峭壁,形成与山峰相得益彰的场景。

从大山的凹凸变化来看,吴道子将山的绿色、灰色、白色等不同色调搭配在一起,使得画面充满了生气勃勃的活力。

在细节处,他精雕细琢,添加了悬崖上的冰川,使整个画面更加生动。

《富春山居图》有着独特的艺术风格,它以景物的细微之处表现出极致的精致。

整张画作带着浓郁的乡村气息,山川之间清新脱俗,静谧恬淡,令人心旷神怡。

它展现出一种纯净、安详的景象,让人回归自然,熏陶着一种宁静的心境。

从《富春山居图》探析黄公望的艺术风格

从《富春山居图》探析黄公望的艺术风格《富春山居图》是中国古代著名画家黄公望的代表作之一,也是中国绘画史上的经典之一。

黄公望是宋代著名画家,他的艺术风格独特,影响深远。

本文将从《富春山居图》入手,探析黄公望的艺术风格。

《富春山居图》是黄公望的代表作之一,也是他晚年的杰作。

这幅作品描绘了中国浙江嘉兴的富春山水景色,以极具抒情性的笔墨表现出了大自然的宏伟壮丽和浓厚的人文气息。

画面上的山峦起伏,溪水潺潺,绿树成荫,树下有牛羊悠闲地吃草,远处是宏伟的建筑等等,整个画面充满了生机和活力。

黄公望的艺术风格在《富春山居图》中得到了充分展现。

首先是精湛的用笔技巧。

黄公望擅长用枯枝、树叶、草花等自然物象来点染山水画,他的策下用笔,不仅画出了景物的形态,还能写出景物的气韵,给人一种真实感和韵律感。

其次是丰富的写意技法。

《富春山居图》中雄健的树木、细腻的山石、水天空等,都以写意的手法刻画出来,形成了独特的艺术风格。

最后是浓郁的文人气息。

黄公望的作品常常带有浓郁的文人气息,他的笔下不仅有山水风光,还有人物、建筑和文学意境等元素融合在一起,具有深邃的内涵和意蕴。

黄公望的《富春山居图》展现了他对于自然景色的独特理解和表现。

黄公望深具人文情怀,抒发了对大自然的敬畏和热爱之情,通过笔墨将自然景色描绘得丰富多彩,给人以一种超越现实的美的享受。

《富春山居图》也体现了黄公望的文人情怀和对山水的虔诚之情。

他喜欢去幽静的山水之间游玩,对山水有着独特的情感连接,这种情感也从他的画作中得到了充分的表现。

从《富春山居图》探析黄公望的艺术风格,我们可以看到,黄公望以其独特的笔墨和深厚的文人情怀创造了独具特色的山水画风。

他通过《富春山居图》这样的代表作品,留下了丰富的艺术遗产,并对中国绘画史产生了深远的影响。

相信随着时间的推移,黄公望的艺术价值和影响力会越来越凸显,成为中国绘画史上不可忽视的一部分。

《富春山居图》中的道家哲学

《富春山居图》中的道家哲学发布时间:2022-07-10T08:26:38.370Z 来源:《教育学文摘》2022年5期作者:张莞[导读] 《富春山居图》是明代黄公望的作品,是中国十大传世名画之一,全长667厘米,高33厘米。

清顺治年间曾遭火焚,断为两段,前半卷被另行装裱,重新定名为《剩山图》,后半卷为《富春山居图》无用师卷。

张莞(四川省泸州市泸州老窖天府中学 646000)《富春山居图》是明代黄公望的作品,是中国十大传世名画之一,全长667厘米,高33厘米。

清顺治年间曾遭火焚,断为两段,前半卷被另行装裱,重新定名为《剩山图》,后半卷为《富春山居图》无用师卷。

《富春山居图》描绘的是富春江一带秋天的景致,起伏变化的峰峦,萧瑟苍简的树木,群山环抱的村落,顺水漂流的渔舟,创设出恬淡宁静、淳朴自然的田园风光。

细细品味,画里蕴藏着无数中国道家哲学。

一、《富春山居图》与西方风景画的不同。

西方风景画色彩鲜艳,而《富春山居图》主要采用墨色作画,素雅恬淡。

为什么黄公望选择用墨色为主来作画呢?老子认为“道生一,一生二,二生三,三生万物,万物负阴抱阳,冲气以为人和。

”意思是道是万物的起源,道生一,一是太极,一生二,二是阴阳,三是阴阳配合,三生万物,万物是万事万物。

道可道,非常道,道是不可用语言来表达的,笔者认为“一”在山水画中就是墨,墨滴入水中,与水交融,变化万千,水多则淡,水少则深,无墨为阴,有墨为阳,无墨与有墨交织,淡墨与浓墨相随,阴阳结合塑造万事万物。

道家所说“大象无形,大音希声”,何为“大象”,笔者认为,笼罩在我们身边的空气,阳光和水就是大象,他们无处不在又无色无形。

那么这些无色无形的物体我们应该怎么去描绘他呢?画家是通过阳的描绘让观者感知阴的存在的。

《富春山居图》中的山的分布错落有致。

画面中间偏下的位置一开始是一个小山丘,犹如音乐的前奏,缓而温和,接着在画面的上方出现了一片空旷的水面,这是阴,随即在从画面下方开始逐渐出现顶天立地的山峰,由阴平缓地过度到阳。

作文范文富春山居图

作文范文富春山居图《富春山居图》,哇塞,那可是一幅超厉害的画作呢!它就像一部无声的电影,在那长长的画卷上,把富春山的美景一股脑儿地全展现出来了。

你看那画里的山,连绵起伏的,像是一群巨人在大地上酣睡。

山的线条啊,弯弯曲曲的,就像是老天爷随手画的波浪线,可又那么自然和谐。

山上的树呢,密密麻麻的,有的高有的矮,就像一把把绿色的小伞,这儿一把那儿一把地插在山上。

这些树的画法也特别有意思,感觉画家就像一个魔法师,用他的笔轻轻一点,那些树就有了生命,每一片树叶都好像在风中微微晃动,仿佛能听见树叶沙沙的响声呢。

再看看那江水,清澈得不得了。

江水就像一条银色的丝带,蜿蜒在群山之间。

在江面上,还有几叶扁舟呢。

那些小船,小小的,就像几片漂浮在水面上的树叶。

船上的人啊,虽然看不太清楚具体的模样,但能感觉到他们的悠闲自在。

他们是在捕鱼呢,还是只是在欣赏这美丽的风景?这不禁让人联想到自己,如果能像他们一样,在这么美的地方生活,那该多幸福啊!每天被这青山绿水环绕着,呼吸着清新的空气,没有城市里的喧嚣和烦恼,这简直就是人间仙境啊!这幅画的色彩也很独特。

它没有那种特别鲜艳、特别刺眼的颜色,整体色调是那么的淡雅、宁静。

淡淡的墨色就像一层薄薄的雾,笼罩着整个画面,给富春山增添了一种神秘的氛围。

这就好比我们生活中的一些美好事物,不需要华丽的外表来包装,简单、自然就是最吸引人的。

你想啊,一个打扮得花枝招展却没有内涵的人和一个穿着朴素但充满智慧的人,你会更欣赏谁呢?《富春山居图》就像是那个充满智慧的人,用它内在的美打动着每一个看到它的人。

这画里还有很多小细节呢。

比如说,江边的几块石头,它们的形状各不相同,有的像乌龟,有的像蘑菇。

画家把这些小细节都描绘得如此细致,可见他是多么用心啊。

这就像我们做事情一样,只有注重细节,才能把事情做得完美。

要是做一件事总是马马虎虎的,那肯定做不好,就像盖房子,如果连地基都打得不牢固,房子怎么能稳稳地立在那里呢?从这幅画里,我们还能感受到画家的心境。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

《富春山居图》故宫博物院(the Palace Museum),建立于1925年10月10日,也是中国最大的古代文化艺术博物馆,其文物收藏主要来源于清代宫中旧藏。

故宫博物院现在中国一共有两处,北京故宫博物院和台北故宫博物院,两者均为世界著名的旅游胜地。

北京故宫为世界五大宫殿之首,其它四殿分别是法国的凡尔赛宫、英国的白金汉宫、俄罗斯的克里姆林宫和美国的白宫。

《富春山居图》为纸本水墨画,宽33厘米,长636.9厘米,是元代著名书画家黄公望的一幅名作,世传乃其画作之冠。

它以长卷的形式,描绘了富春江两岸初秋的秀丽景色,峰峦叠翠,松石挺秀,云山烟树,沙汀村舍,布局疏密有致,变幻无穷,以清润的笔墨、简远的意境,把浩渺连绵的江南山水表现得淋漓尽致,达到了“山川浑厚,草木华滋”的境界。

黄公望此画原本打算送给好友无用师,但在开始作画之后三四年里,他一直没有完成这幅长卷,而这段时间,他四处云游,每每回到山中别墅才会在长卷上补充一点。

长卷表面上看来一气呵成,其实断断续续画了多年。

无用师着急,问黄公望何时能完成。

黄公望答曰,干脆外出时随身带着这幅画,以便尽快完成。

可是,无用师又担心,万一途中被别人索取岂不是更得不到这幅画?于是,他就让黄公望先题跋,写明完成后要送给无用师。

在黄公望题跋4年之后,黄公望去世了,究竟他什么时候完成这幅画,一直没有定论。

有人说,题跋后不久他就完成了,所以整幅画画了3、4年,也有人推测,他直到去世前才完成,所以说一直画了7年。

无论哪种说法,也都只是臆断。

但我们可以由此得知,黄公望用了很长时间,才使这幅长卷不断完善,因此可谓凝结毕生心力。

流传:几度易手被焚殉葬一分为二1350年黄公望将此图题款送给无用上人,《富春山居图》便有了第一位主人,从此开始了它在人世间600多年的坎坷历程。

此画作成之初,无用上人就“顾虑有巧取豪夺者”,不幸被他言中。

明成化年间“明四家”之首的沈周藏此图时便遭遇“巧取”者,沈周请人在此图上题字,却被这人儿子藏匿。

之后此图又出现在市上高价出售,敦厚的沈周既难于计较又无力购买,只得背临一卷以慰情思。

后来,画作被明代大书画家董其昌收藏,董其昌晚年把它卖给了吴正志,清顺治年间,吴氏子弟,吴正志之孙,宜兴收藏家吴洪裕得之后更是珍爱之极。

恽南田《瓯香馆画跋》中记:吴洪裕于“国变时”置其家藏于不顾,惟独随身带了《富春山居图》和《智永法师千字文真迹》逃难。

书画界将《富春山居图》与王羲之的《兰亭集序》相提并论,是因为他们有相似的命运。

唐太宗因太喜欢王羲之的字,而将《兰亭集序》陪葬;吴洪裕收藏《富春山居图》,死时也要用它陪葬,因怕后人在其死后不照办,于弥留之际,点火焚烧《富春山居图》,幸好被其侄子抢下,但已烧成两段,从此,《富春山居图》变为《无用师卷》与《剩山图》两部分。

《无用师卷》的传奇:乾隆钦定真伪颠倒是非1652年《无用师卷》经丹阳张范我转手泰兴季国是收藏,后经高士奇、王鸿绪等辗转多人收藏,最终被安岐买到。

安岐后来献入宫廷,为乾隆皇帝收藏,静静的放了近200年。

1745年,一幅《富春山居图》被征入宫,乾隆皇帝见到后爱不释手,把它珍藏在身边,不时取出来欣赏,并且在6米长卷的留白处赋诗题词,加盖玉玺。

没想到,第二年,也就是1746年,他又得到了另外一幅《富春山居图》。

他一边坚定地宣布后者是赝品,一边又以不菲的价格将这幅所谓的赝品买下,还特意请大臣来,在两卷《富春山居图》上题跋留念。

直至1933年,故宫南迁文物停留上海期间,徐邦达在库房里看到了这两幅《富春山居图》,经过仔细考证,他发现乾隆御笔题说是假的那张,实际是真迹,即《无用师卷》,那幅伪作,被称作《子明卷》。

而今,这真伪两卷《富春山居图》都存放在台北故宫博物院,共同见证着中国书画收藏史上的一段笑谈。

20世纪30年代(1933年),日军进入山海关,故宫万余箱的珍贵文物分5批先运抵上海,后又运至南京,随其他文物一起南迁,直至1949年,国宝迁台,《富春山居图》的《无用师卷》于是入藏台北故宫博物院。

《剩山图》的传奇:书画家吴湖帆为大义忍痛割爱1938年秋,上海古董名店汲古阁的老板曹友卿拜访书画家吴湖帆,因吴湖帆既是曹的“大客户”,也是“顾问”,曹友卿此行就随身带了一幅刚刚买到的残卷,请吴湖帆“掌眼”。

徐徐展卷,只见画面雄放秀逸,山峦苍茫,神韵非凡。

吴湖帆捧画赏识良久,从画风、笔意、火烧痕迹等处反复研究,断定这就是黄公望的传世名作《富春山居图》的前一部分《剩山图》,当即向曹友卿提出购买。

几番交涉,吴湖帆拿出家中珍藏的国宝级青铜重器周敦(敦,古代食器),换了这幅残卷。

从此吴湖帆自称其居为“大痴富春山图一角人家”,后来浙江博物馆供职的沙孟海得此消息,数次去上海与吴湖帆商洽,希望能够将此画入藏浙江博物馆,沙孟海晓以大义,又请出钱镜塘、谢椎柳等名家从中周旋,吴湖帆被沙老的至诚之心感动,终于同意割爱。

于是1956年,画的前段《剩山图卷》来到浙江博物馆,成为浙江博物馆“镇馆之宝”。

合璧之路:温总理寄情于画多方促成早十几年前,浙江博物馆就与台北故宫博物院进行了沟通,希望合璧展出《富春山居图》。

但是台北故宫博物院一直没有明确回应。

2005年,合璧一事出现转机。

浙江博物馆通过凤凰卫视总裁刘长乐牵线,得到了台湾方面的反馈:“剩山图”先去台湾展览,台北故宫博物院的“无用师卷”来大陆的事暂且不谈。

2010年3月14日两会期间,温家宝总理在回答台湾记者提问时,出乎意料地说了这样一段话:“在元朝有一位画家叫黄公望,他画了一幅著名的《富春山居图》,完成之后不久就去世了。

几百年来,这幅画辗转流失,但现在我知道,一半放在杭州博物馆(浙江省博物馆),一半放在台湾故宫院(台北故宫博物院),我希望两幅画什么时候能合成一整幅画。

画是如此,人何以堪。

”温总理的意思是冀两岸如画早日合一。

3月16日,著名收藏家马未都在其博客介绍了该图的颠沛流离,指出总理之意在于:两画合展,两岸统一。

温总理关于《富春山居图》合璧的倡导引起强烈反响。

次日,台北故宫博物院院长周功鑫即表示,台北故宫博物院将举办黄公望特展,希望到时能在台北完整展出《富春山居图》。

浙江省博物馆馆长陈浩也迅速作出回应,表示该馆收藏的“剩山图”可以拿到台湾展出。

温总理的一席话,也促使刘长乐重新展开斡旋。

今年元月,台北故宫博物院与浙江省博物馆终于达成合作协议,两图于六月正式合璧。

元代画家黄公望(1269—1354)绘制《富春山居图》时不会想到后来发生的事情。

1347年(元至正七年),当时已78岁高龄的黄大师经过数年的揣摩,终于下决心开始画家乡山水长卷,此画费时三年,定名《富春山居图》,后成为中国山水画长卷的典范,在中国十大传世名画中占有一席。

博物馆。

此次两岸分离距吴洪裕焚烧又过去三百年,时间如此巧合。

前天,《富春山居图》成为世界级新闻,中国总理温家宝希望两幅画“合成一幅画”,并发出“画是如此,人何以堪”的感喟。

我昨晚应邀凤凰卫视全球连线,谈论此事,海峡两岸翘首企盼,不仅仅是两画合展,更重要的是两岸统一。

2010.3.161350年(至正十年),黄公望将此画送给无用上人,《富春山居图》从此在第一位藏家的担心中开始了漫长又富有传奇的历程。

明成化(1465—1487)年间,此画到了大画家沈周手中,沈周到处显摆,请人题跋时不幸丢失,虽后又在画肆遇到,但囊中羞涩,只好背临一卷了以自慰。

明末,画又到了董其昌之手,董其昌晚年时卖给一个叫吴正志财主。

明末清初时,吴正志的孙子吴洪裕遭遇改朝换代,什么都丢下了,随身只带了《富春山居图》和《智永法师千字文真迹》。

后来吴洪裕老了病了,做出了一个只利于自己的荒唐决定,先一日焚烧了《千字文真迹》,翌日焚烧《富春山居图》为自己殉葬,这一刻距画成约三百年,幸亏吴的侄子吴静庵在画开始燃烧之时将画抢出,《富春山居图》虽烧成两截,但毕竟幸存下来。

两截画长卷叫《无用师卷》,现藏台北故宫,短卷叫《剩山卷》,入藏浙江省博物馆。

此次两岸分离距吴洪裕焚烧又过去三百年,时间如此巧合。

前天,《富春山居图》成为世界级新闻,中国总理温家宝希望两幅画“合成一幅画”,并发出“画是如此,人何以堪”的感喟。

我昨晚应邀凤凰卫视全球连线,谈论此事,海峡两岸翘首企盼,不仅仅是两画合展,更重要的是两岸统一。

“内八刹”与“外八刹”北京有“九坛八庙颐和园,东四西单鼓楼前”之说。

所谓“九坛八庙”是古代北京的宗教祭祀场所,无论是“九坛”还是“八庙”都表现出当年古城的宗教氛围、状态和文化。

在佛教的信众和老北京人的心目中,还有“内八刹”和“外八刹”之说。

“刹”是古代寺庙,主要是佛教寺庙的别称,如“古刹”、“宝刹”等。

“内八刹”泛指柏林寺、嘉兴寺、广济寺、法源寺、龙泉寺、贤良寺、广化寺和拈花寺。

这八个寺庙均在北京的老城区内。

其中广济寺、广化寺、法源寺保存较好,寺庙香火旺盛,信众如云,每年有多次法事活动。

柏林寺与拈花寺尚有遗物可寻,庙的形制及主要殿堂被保存下来,损坏不是十分严重。

而其他几座庙已无遗物了。

像嘉兴寺,在解放后一度改为停棂的殡仪馆,中共早期领导人任弼时及画家齐白石死后都曾在这里举办过追悼活动。

贤良寺在东城金鱼胡同南,曾是李鸿章来京时的“行馆”,他住在这里时,与洋人签订了辛丑卖国条约。

在上世纪80年代初彻底拆毁,在遗址上盖了大楼。

至于龙泉寺,也是历史悠久的古庙,曾办过孤儿院,救济无家可归的儿童。

在20多年前,龙泉寺被拆,建了一所学校。

“外八刹”在老城区之外,指的是觉生寺、广通寺、万寿寺、善果寺、南观音寺、海慧寺、天宁寺和圆广寺。

目前,仅觉生寺(俗称大钟寺)和万寿寺有遗址可寻,而且近年得到过修葺,如今这里成了博物馆。

其他几座庙只是保留在地名和一些70岁以上老人的记忆中。

前不久,天宁寺的塔得到了修整,并对外开放,在塔下盖了些房,据说将来是天宁寺了,不少人希望天宁寺能重现辉煌。

在“外八刹”中最有知名度的是觉生寺,这里的大钟堪称为世界和中国的第一大钟。

广济寺虽然坐落在阜内大街的店铺商肆中,却为闹市的天空中静静撑起一片清凉,让人心生寻幽之意。

现在的广济寺,游客很少,大多是些香客,很多老人在这里拿着小册册,来回诵经,看她们虔诚的样子,似乎远离尘世。

据说每逢周六,寺庙里的法师都接受信众的皈依,为授三皈五戒。

此外,寺里的讲课堂还为广大信众讲经说法。

每年的阴历四月初九,释迦牟尼佛寿诞日,六月十九观世音菩萨寿诞日等佛教重大日子,广济寺都会大开山门,广纳四众弟子,举行隆重的法事活动,成为北京广大信众礼佛以及开展佛事活动的重要场所,成为一处坐落在红尘深处,随顺方便,广济终生,慈悲弘法的佛门宝刹。

北京的钟鼓楼可以说是很能代表北京的一组建筑。

在古时候没有钟表,据记载明朝万历年间,意大利传教士利玛窦才把钟表带到了中国,不过那也是皇家专有的,所以钟鼓楼起到的是报时的作用,有点类似于现在的电报大楼。