《文化苦旅》读书分享 ppt课件

读书分享读书交流会《文化苦旅》课件

为了让大家更深入地了解《文化苦旅 》这本书,我们提供了一些相关的视 频资源。这些视频包括作者余秋雨的 讲座、访谈以及一些文化名人的解读 等,这些视频将帮助大家更好地理解 这本书。

读书交流会PPT

在读书交流会上,我们将分享一些与 《文化苦旅》相关的PPT资料。这些 PPT资料将帮助大家更好地理解和掌 握书中的内容,同时也有助于大家进 行深入的讨论和交流。

文学风格

余秋雨的散文风格独特,语言优美,富有诗意,善于运 用历史、文化、哲学等元素,使文章具有很高的艺术价 值。

推荐理由与亮点分析

文化探索

书中的散文作品充满了对中华文化的探索与思考,引导读者深入 了解和感受中华文化的博大精深。

心灵触动

作者对历史和现实的深刻洞察,以及对人生和世界的独特思考, 使读者在阅读过程中产生强烈的情感共鸣。

读书分享读书交流 会《文化苦旅》Leabharlann 01书籍简介与作者背景

书籍简介

《文化苦旅》是余秋雨教授的一部散文集,汇集了作者在考察中国历史文化遗迹 和人文景观的过程中所写的散文。

书中涵盖了多个历史时期和地域,通过对文化、历史、人物、风景等多方面的描 述,展现了中国文化的丰富多样和历史的厚重感。

书籍语言优美,思想深刻,不仅具有文学价值,还具有学术价值和教育意义。

VS

详细描述

在当代社会,中国文化具有重要的意义和 价值。传承和发扬中华文化可以增强民族 认同感和文化自信心,同时也可以为世界 文明的发展做出贡献。中国文化在当代社 会中扮演着越来越重要的角色,成为推动 世界文明发展的重要力量。

03

读后感与思考

个人读后感分享

01

深刻感受

在阅读《文化苦旅》的过程中,我深深感受到了中国文化的博大精深

文化苦旅

学术特色

• 语言通俗,散文小说化。作者有意识地将 他的散文与小说以最好的形式结合起来, 追求一种小说化的艺术效果。有利于不同 层次不同趣味的人读懂、接受、喜欢。其 散文小说化艺术形态主要在以下两个方面: 一是完整生动的故事情节,注重故事情节 的构建;二是历史现场还原式的虚拟,丰 富的艺术想象。余秋雨并不局限于传统的 散文创作规范,而采用了虚拟性的小说手 法,发挥了合理的想象,把抽象概念的历 史材料,给予生动形象的艺术再现。

• 便会到此隐居起来,但在荒山结庐有着生活上的 麻烦,“大隐隐于市”便成了文人来江南隐居的 最好推力。其实我们对“隐”有着正反两面的看 法,好的一面其一就是当中国文化受到某些因素 例如北方游牧民族入侵中原地区而开始凋零时, 文人或学者们就会带着他们的知识修养到此处隐 居起来,藉以免于战争或政治的迫害;其二生老 病死与官场浮沉是文人们的失意时刻居,等休息够了又是一段新 旅程的开始。坏处是有人会把隐居当作沽名钓誉 的工具,假隐以求得一官半职,

• 使中国文学史上拥有了《永州八记》这样 出色的山水文学 ,这样的一代士人的气节 与傲气让后世学者不得不去尊敬他的文化 意识及人格,带着崇敬和疑问来瞻仰这位 大文豪。 • 合上书卷,我们不由自主地走向窗前,流 动的车潮及人潮正自我宣示另一种文化, 这里是高雄,而深埋千年文化的故土呢也 许咱们应该背起满满对中国文化的疑虑, 亲自去辽阔的土地,让我们读过书后,沉 重而苦苦的步伐,也走在上面

• 洞窟还能思忖片刻,而这里,一进入就让你燥 热,让你失态,让你只 想双足腾空。不管它 画的是什么内容,一看就让你在心底惊呼,这 才是人,这才是 生命。人世间最有吸引力的, 莫过于一群活得很自在的人发出的生命信号。 这种信 号是磁,是蜜,是涡卷方圆的魔井。 没有一个人能够摆脱这种涡卷,没有一个人能 够面对着它们而保持平静。唐代就该这样,这 样才算唐代。我们的民族,总算拥有 这么个 朝代,总算有过这么一个时刻,驾驭哪些瑰丽 的色流,而竟能指挥若定; 色流更趋精细, 这应是五代。唐代的雄风余威未息,只是由炽 热走向温煦,由 狂放渐趋沉着。头顶的蓝天 好像小了一点,野外的清风也不再鼓荡胸

《文化苦旅》阅读推荐ppt课件

推荐理由一:书中的文字能让人有一种苦涩后的回

味,焦灼后的会心,冥思后的放松,苍老后的年 轻。 ———来自网友读后感

推荐理由二:我们现在所处的环境,需要这种纯文

字的东西来带我们旅行,没有激励、没有诱导、没有 利益,只为让我们安静下来。

6

7

如果每宗学问的弘扬都要以生命 的枯萎为代价,那么世间学问的 最终目的又是为了什么呢?如果 辉煌的知识文明总是给人们带来 如此沉重的身心负担,那么再过 千百年,人类不就要被自己创造 的精神成果压得喘不过气来?如 果精神和体魄总是矛盾,深邃和 青春总是无缘,学识和游戏总是 对立,那么何时才能问津人类自 古至今一直苦苦企盼的自身健 全? ——《文化苦旅·自序》

4

本书结构

历史、文化散文——28篇 ➢ 《道士塔》《莫高窟》《阳关雪》《沙原隐泉》《柳侯祠》《白莲洞》《都江

堰》《三峡》《洞庭一角》《庐山》《贵池傩》《青云谱随想》《白发苏州》 《江南小镇》《寂寞天柱山》《风雨天一阁》《西湖梦》《狼山脚下》《上海 人》《五城记》《夜航船》《废墟》《夜雨诗意》《笔墨祭》《藏书忧》《漂 泊者们》《华语情结》《这里真安静》 回忆散文——9篇 ➢ 《牌坊》《庙宇》《吴江船》《信客》《酒公墓》《老屋窗口》《腊梅》《家 住龙华》《三十年的重量》。

我最不耐烦的,是对中国文化的几句简单概括。哪怕是它 最堂皇的一脉,拿来统摄全盘总是霸道,总会把它丰富的 生命节律抹杀。那些委屈了的部位也常常以牙还牙,举着 自己的旗幡向大一统的霸座迸发。其实,谁都是渺小的。 无数渺小的组合,才成伟大的气象。 ——《洞庭一角》

9

10

余秋雨先生以他独特的写作魅力吸引着读者, 那是一种苦涩的回忆,焦灼后的会心,冥思后的放 松,苍老后的年轻。 他也曾在本书中像许多知青学 者一样深情感叹,但同样的感叹,出现在不同的地 方,韵味也相差甚远。正如他所说的一样“我也可 以年轻”,他的人生是富有弹性的,他总是秉持着 少年的激情,享受着老年的清闲度过他充实的中年 时光,所以,余秋雨先生无论何时都是个混合体。 因此,他的文章,也永远夹杂着不同感觉的口气。 如他对中国文化日益沦陷丧失的悲伤感慨,就饱含 了年轻人不满的辱骂,中年人对世事的无奈和老年 人沧桑的惋惜。

(完整版)文化苦旅

《文化苦旅》、《山居笔记》、 《霜冷长河》、《千年一叹》、 《行者无疆》、《山河之书》 《吾家小史》、《世界戏剧 学》、《中国戏剧史》等著作。

现代诗人公刘:“余氏带着属于自己却又想 着众生的脑袋行万里路,读万卷书,出的来, 回得去,进得去,出得来。体会这一点,即 足以令人肃然起敬了。”

知名作家田崇雪:“我完全被他的大手笔大 气势所折服,被余氏散文所体现的中华当代 散文大灵魂、大气派、大内蕴、大境界所折 服了。”

著名作家王安忆:“我想《文化苦旅》至少 是有一种勇敢,它的勇敢在于,它不避嫌疑 地让散文这种日见轻俏的文体承载起一些比 较重大心灵情节。”

就这样,一场天下最不公平 的“买卖”开始了。 斯坦因 用极少的钱,换取了中华长 达几个世纪的大量文物。而 且由此形成惯例,各国冒险 家们纷至沓来,满载而去。

斯坦因最终取得了九千多 个经卷、五百多幅绘画, 打包装箱就整整花了七天 时间。最后打成了二十九 个大木箱,原先带来的那 些骆驼和马匹不够用了, 又雇来五辆大车,每辆都 栓上三匹马来拉。

宁古塔没有塔。

黑龙江省安宁市, 清代称之为“宁古 塔。”

山西商人曾经创造过 中国最庞大的财富。

范钦,范氏家族

这幢楼像一位见过世面的老人, 再大的灾难也受得住。

遗憾的是,中国学者不能 像解读甲骨文一样解读藏 经洞了,因为那里的经卷 已被悄悄转移。

产生这个结果,是因为莫高 窟里三个男人的见面。 第一个是“主人”王圆箓 (lu)。 第二个是匈牙利人斯因坦, 刚入英国籍不久。

《文化苦旅》读书笔记

《文化苦旅》读书笔记《文化苦旅》读书笔记1在一个暴雨倾盆的夜晚,昏黄的灯光柔和地映在墨绿色的书封上,它呈现出一种静谧而沉稳的颜色,正如这本《文化苦旅》所呈现的内容——深沉、厚重,它带着我踏上这片有五千年文明的土地,开启一场别样的旅程。

我随余秋雨先生走在中华民族的大地上,借他独特的观察力,用文化艺术最敏锐的直觉历遍这大好河山,同时也深思这古老民族的深层文化。

用一种苍老后的年轻,冥思后的放松,行走在陆地、江海,怀着一个个缱绻的梦,探访历史的足迹。

从敦煌到阳关,从四川到苏州,从大漠关山远,到吴侬软语轻。

在沙原听驼铃细细,在水乡赏暮雨潇潇。

在莫高窟的山脚下独自徘徊,慨叹艺术的博大精深,也行走过苏堤,在雷峰塔废墟旁凝思,叩问那流转的传说。

余秋雨先生鄙弃了陈词滥调,以一种细腻的感官享受描绘雄浑壮阔的庐山,他也写飘渺冷艳的西湖,用千钧的笔力谱写出旅程中的悸动走走停停,在山水历史的跋涉间,回忆渗入了笔墨。

文人的裹卷让这山河更加多姿绚丽,它呈现出涌动的生机和魅力,让你因为那诗香的浸染而更能读懂这画境的灵妙,游转其中,仿佛能深刻地体会到人的喜、人的怒、人的哀、人的乐,它浓缩在一个小小的身影里,我们就在这里思索健全的文化人格,以不断找到文化事业的灵魂支点,怀古伤今,怀古论今,溯本追源,文化是一个民族最宝贵的遗产,文化因为有了历史的解释而更加珍贵,这也警醒了我:当我像余秋雨先生一样游山玩水时,我看到了多少呢?诚然,以前的我只是用眼睛去观察美景,我的思想,我的灵魂从没参与。

但当我随着先生的笔触,真正融入这人文画般的大自然之中,我会体验到灵魂的震颤,我会动容,会哀思。

看吴江凄冷的月,看茫茫的白雪,看那似乎还留有烽火痕迹的断壁残垣,我会对古老的'文化产生一种由衷的赞叹,甚至于膜拜,它使我像信徒一样的虔诚,因为我探寻到了它蕴藏的千言万语,那在时间长河缓慢流动里,容易被忽视的最动听的声音。

它让我的想象奔突倾涌,情感丰润我的内心,因而再看这奇丽风景时,既有主观上的理性观点,更有渍着艺术想象的激情。

文化苦旅 阅读分享

阳关雪

人文山水类散文

鸣沙山、月牙泉 重点写景的少数几篇文章,其实作者企图对敦煌 文化的产生而寻找源头:简单到圣洁、机巧到沉 醉。 光与影以最简单的方式存在,色彩单纯到了圣洁 ,气韵委和到了崇高。 惟有大漠中如此一湾,风沙中如此一静,荒凉中 如此一景,高坡后如此一跌,才深得天地之韵律 ,造化之机巧、让人神醉情驰。以此推衍、人生 、世界、历史,莫不如此。

《文化苦旅》文中的文化之苦

《文化苦旅》中有祖国的大江名川,很少

对山水名胜作具体的描述。作者去的地方,

总是古代文化和文人留下较深脚印的所在,

《文化苦旅》中的山水并不完全是自然山

水,而是人文山水。

文

从文化出发,写到历史,写到社会,写到

化

哲学,写到民族,写到人生,总是不断地

之

向深处挖掘。于是作者每到一处,总有一

为了寻找中华文化的灵魂,他在长期钻研 典籍后离开书斋,于上世纪九十年代初期 辞职远行,考察并阐释了大量中华文化的 遗迹。 他所发现并写到的地点,后来大多成为海 内外民众争相游览的热点。在这过程中, 他又创造了“文化大散文”的崭新文体而 开启一代文风。 八十年代后期开始写作《文化苦旅》等文 化散文,辞职后更以亲身历险考察国内外 各大文明为人生主业。所写的《山居笔 记》、《霜冷长河》、《千年一叹》、 《行者无疆》等,开启一代文风,长期位 踞全球华文书畅销排行榜前列,已被公认 目前全世界各华人社区中影响力最大的作 家之一。

《文化苦旅》

真教育·德礼学堂 名著阅读系列

作者简介 全书的结构 全书的基调 基本篇目导读

目录

DIRECTORY

第一章 作者简介

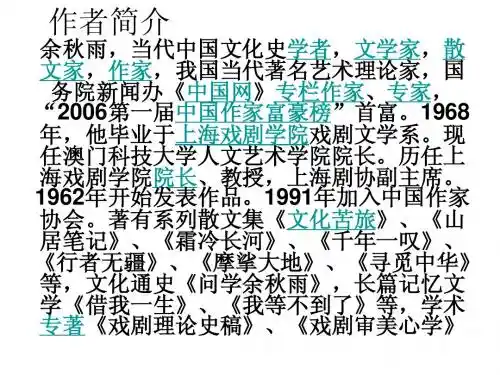

余秋雨当代中国文化史学者,

文学家,散文家,作家,我国当代 著名艺术理论家。 1946年8月23日出生于浙江省余姚 县桥头镇(今属慈溪市),1962年 毕业于培进中学(现上海戏剧学院附 属高级中学 ),1966年毕业于上海 戏剧学院戏剧文学系。1969年— 1971年,余秋雨赴江苏吴江县太湖 农场劳动(即下放五七干校)。学 校复课后苦读中国古代文献,研习 中国古代历史文化,又参加过教材 编写,直到文化大革命结束。

分享我的读书心得PPT课件

我沉浸在眼前落寞的苍凉,没有鲜明的 色彩,没有繁华的景象,只有曾鼎盛一时现 如今却衰落得如此彻底的古文明。中国是一 很神奇的国家。几千年来,大家打打杀杀, 后来因为外族的侵略,大家竟紧紧地团结在 一起,再也不分什么外夷了。希望中东有一 天也能这样,发现原来大家其实都是一家人。

• 读后扩展: 读完《千年一叹》忽然觉得当了一辈辈老师的我 很难说出语文课上我们除了字词外还学到了什么,其 他课上完后我们可以整理知识点,但语文学完一篇课文 却很难说出对我的作文、语感等有特别帮助。 因为我们一直在使用这种语言,对这种语言已有 了自己的体会与领悟,而作文是内心展现的一个途径, 文风由内心控制,只要是能打动内心的都会被表现出 来。 一次深刻的旅游记忆或是感染并征服你的事物都 会改变你的文风。 所以我们要接受适合你的,用你的心控制你的心, 控制你的文风。用你的情领悟生活,创造精彩。拿真 实的东西呈现真实,用灵魂反映心灵。

如:希腊,一开始是个“创造出最早的民 主政治和典型的武政治”的国家,但因为“一 次运动会的举办失败和雅典的地震”,希腊受 到了致命的打击,当时万念俱灰的感受,那么 无助· · · · · · 再高的文明在自然暴力面前,也往往 不堪一击。但它总有余绪,飘忽绵延,若断若 连。今天的世界,就是凭着几丝余绪发展起来 的。

•

《 千 年 一 叹 》 内 容 简 述

读《千年一叹》有感 这书是在千年之交的时候,余秋雨 先生随香港凤凰卫视“千禧之旅”越 野车队跋涉四万公里,这本书完全记 录了四万行程中的经历。在本书中, 记录了伊斯兰文明、两河文明、 阿 拉伯文明、印度文明、古埃及文明、 希伯来文明等文明的衰落,并探讨了 其衰落的根本原因,在对比中又逐渐 找到了中华文明之所以延续的原因。

分享我的读书心 得

文化苦旅读书交流 PPT

年 沧 桑 情 落 梦

倾 一点 世一 魂滴

墨

萦

中

文化苦旅

读书交流会

旅重 访 文 化 苦

旅重

访

甘肃

文

敦煌

化

苦

旅重

访

甘肃

文

敦煌

化

江苏

苦

苏州

旅重

访

甘肃

北京

文

敦煌

化

江苏

苦

苏州

它是一片荒原

它曾经是战场 它是送别诗中一个常见的意象

王维曾在此与友人分别

劝君更尽一杯酒, 西出??无故人

它就是:

阳关

荒草

语言赏析 散文对姑苏的小桥流水、 茶馆美食 、 宽厚的 暖流 不作一般的欣赏, 也不进行零碎的开掘或 肤浅的批判,而是紧紧把握住苏州历史发展中 的精髓加以审视和抒写, 在这里 寂寞的苏州 在 作者眼中已成为一个看尽人世沧桑、 饱受人间 冷暖却依然保持着独特风韵与灵魂的可爱的老 人。行文纾缓从容,松驰不拘,既随意、 简约、 冲淡, 又饱含着久久郁积之后的沧桑感含着久 久郁积之后的沧桑感、 苍凉感; 既平易真挚、 宽宥飘逸, 又富有独特的人生感悟与人格力量 ; 既是简朴的写实与白话, 又富空灵的书卷气

废

遗 址

悲剧

墟

重建?

1、给浮嚣以宁静,给躁急以清冽,给高

蹈以平实,给粗犷以明丽。 2、水面之下,飘动着丛丛水草,使水

沙

色绿得更浓。竟有三只玄身水鸭,轻 浮其上,带出两翼长长的波纹。真不

原

隐 知它们如何飞越万里关山,找到这儿。

水边有树,不少已虬根曲绕,该有数 百岁高龄。

泉

3、山,名为鸣沙山;泉,名为月牙 泉。皆在敦煌县境内。

《文化苦旅》—风雨天一阁

作品目录

第一部分 如梦起点

《牌坊》《寺庙》《信客》

第二部分 中国之旅

《我的山河》《都江堰》《道士塔》《莫高窟》《沙原隐泉》 《阳关雪》《西域喀什》《废井冷眼》《杭州宣言》《黄州突 围》《山庄背影》《宁古塔》《抱愧山西》《风雨天一阁》

第三部分 世界之旅

《漂泊者》《这里真安静》《鱼尾山屋》《北欧寒夜》《远方的 海》《写经修行》

• 真正触动我的并不是范钦建立天一阁这一件事,而是他 和子孙后代为保护这座阁楼而做出的努力过程。范钦的 临终遗言即使在今天也让人觉得难以抉择:把遗产分割 成两份,一份是万两白银,一份是一楼的藏书但一本书 都不许卖出去,让自己的两房子孙挑选。很多人都会选 第一个吧,毕竟第二个选择实在是吃力不讨好,不仅没 收入还要付出大量的人力财力支出。所幸,他的大儿子 继承了父亲的意志,接管了这座天一阁。他变卖了自己 的部分良田,用来充当藏书楼的保养费用。而后,当他 临死时,也给自己的子孙留下了同样的遗言。就像一场 接力赛,一代又一代地继续下去,甚至越到后面接管的 条件越严格。也许正是因为这样,天一阁才没像其他藏 书楼一样流传几代就消失。

什么是文化散文?

• 指20世纪80,90年代出现,由一批从事人文学科或社 会科学研究的学者写作,在取材和行文上表现出鲜明 的文化意识和理性思考色彩,风格上大多较为节制, 有着深厚的人文情怀和终极追问的散文,又称“学者 散文”或“散文创作上的‘理性干预’”,从文化视 觉来关照表现对象,但与历史文化反思的作品相比在 美学风格上往往表现出理性的凝重与诗意的激情以及 浑然一体的气度。代表作家及作品:余秋雨《文化苦 旅》《文明的碎片》《千年一叹》,张中兴《负暄琐 话》,陈平原《学者的人间情怀》,韩晗的《大国小 城》等。他们的散文创作将科学研究的“理”与文学 创作的“情”结合起来,既充满思考的智性,又不乏 文化关怀和个人感受。

文化苦旅读书分享ppt课件

形式来叙事、来抒情,博得了外观上的审美愉悦。

余秋雨,专业从事散文、艺术评论的写作,在大

陆和台湾出版中外艺术史论专著多部,曾赴海内外许多 大学和文化机构讲学,据传入载了英国剑桥《国际著名 学者录》、《世界名人录》、《杰出贡献者名录》以及 美国传记协会的《五千世界名人录》等。

第四辑:文人骚客

文中有对王安石、李白、苏东坡、柳宗元等书卷气息浓郁的

文人墨客的敬仰;也有对江南名妓苏小小、“亦仙亦妖”

的白娘子、遁入空门的李叔同的真实还原。

➢ 山重水复,无言的大地上,总有无端的感动,无端的喟叹。 ➢ 走走止止,在山水历史间跋涉的时候,回忆渗入了笔墨之中。

谢

谢

江南小镇

• 它们的历史路程和现实风貌都显得平实而耐久,狭窄而悠长,就像经纬着它们 的条条石板街道。

• 斑剥的青灰色像清晨的残梦,交错的双桥坚致而又苍老,没有比这个图像更能 概括江南小镇的了,而又没有比这样的江南小镇更能象征故乡的了。

第三辑:风雨文路

《风雨天一阁》、《青云谱随想》直接把笔触指向

文化人格和文化良知,展示出中国文人艰难的心路历程。

主题:

凭借山水风物以寻求文化灵魂和人生真谛,探索中

国文化的历史命运和中国文人的人格构成。

社会评价:

20世纪90年代初,《文化苦旅》以独特的“身姿” 横空出世,给当时的散文领域吹进了一股新鲜旋风。 它走出了往昔散文的靡靡之音,以一种大手法书写 历史、感悟人生,重点突出对“人”的思考,以悲 悯情怀书写传统文化中的各种症结,尽管也难以找

文

人

景

第一辑:大漠边塞

《道士塔》、《阳关雪》中,描写了漠漠黄沙弥漫下,

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

品一杯文化醇酒 享一段心灵远游

• 分享人: • 代20继18樑/ 12

CONTENTS 1. 书…

2. 故事… 3. 品味文化之旅…

/01

书

• 什么书

• 为什么分享这本书

书 | 有种随笔散文,叫《文化苦旅》

《文化苦旅》是当代学者、作家余秋雨的 一部散文集。 是余秋雨先生二十世纪八十年代末和九十 年代初在海内外讲学和考察途中写下的作 品,是他的第一部文化散文集。全书主要 包括四部分,分别为如梦起点、中国之旅、 世界之旅、人生之旅。

今天,敦煌研究院的专家们只得一次次屈辱地从外国博物馆 买取敦煌文献的微缩胶卷,叹息一声,走到放大机前。

15

/03

品味文化之旅

• 品好句

• 读好文

书 | 《文化苦旅》经典语句

• 再小的个子,也能给沙漠留下长长的身影;再小的 人物,也能让历史吐出重重的叹息。

17

书 | 《文化苦旅》经典语句

• 万般皆空无悲无喜唯余秋山雨雾飘渺依稀 千载如梭无生无灭只剩月夜鸟声朦胧凄迷

6

书 | 人生领悟

《文化苦旅》,大约是余秋雨在读书理论之 中引发的对祖国山河的一种向往,在其中所 表现的历史苍茫感,对历史古迹和历史人物 的身世忧患感源于一种生命的感喟。生命是 如此博大,生命又是如此多舛;生命是如此 轰轰烈烈,生命以是如此寂寞难奈。 余秋雨的散文有一种穿不透生命秘密的茫然 感,又有一种看透生命的虚无感。人生在世 不免向往轰轰烈烈,但回头发现历史一切皆 枉然。微小的生命可能留下深刻和启示,伟 大的生命也可能留下不尽的遗憾。

4

书 | 写的什么之“旅”

《文化苦旅》虽有“旅”字,但远不止写 旅途。作者在自序中也表明是漂泊旅程的 感悟心得,其重心并非见闻描述,也非一 般意义的借景抒情,更少游记特有的“轻 快笔调”,反而“一落笔却比过去写的任 何文章都显得苍老”。

这“苍老”是由于它的起点和终点不止于 地域和空间,而是穿越了千百年的历史, 从身体的艰难跋涉到心灵的强烈冲击。

5

书 | 审美特色

纵观余秋雨的散文创作,其中的抒写内容 多与历史有关,从《道士塔》、《莫高窟》 到《风雨天一阁》、《这里真安静》莫不 如此。这决不是简单的好古激情,而是一 种复杂的审美。 文中没有那种历史学或文学领域所有的断 语与结论:他的抒写是含蓄的、微妙的, 即便是那种理论家或史学家的严谨审慎, 也被悄悄地埋藏在叹息与感慨之中。

13

书 | 《道士塔》敦煌背后的文化故事

平淡的日子也许就这样过了,王道士可能像众多河西走廊的 道士一样平淡一生,直到有一天他无意间发现了一个藏满文物的 洞窟。这是文物吗?不,对他来是可以交换的货物

他从外国人手里接过极少的钱财,让他们把难以计数的文 物一箱箱运走,他的行为好比两枚别针换一只鸡,一颗纽扣换一 篮子青菜。

敦煌 西域 河西走廊 两汉以来文化交融之地

11

书 | 《道士塔》敦煌背后的文化故事

莫高窟大门外,有一条河,过河有一溜空地, 高高低低建着几座僧人圆寂塔。塔呈圆形, 状近葫芦,外敷白色。从几座坍弛的来看, 塔心竖一木桩,四周以黄泥塑成,基座垒以 青砖。历来住持莫高窟的僧侣都不富裕,从 这里也可找见证明。夕阳西下,朔风凛冽, 这个破落的塔群更显得悲凉。 有一座塔,由于修建年代较近,保存得较为 完整。塔身有碑文,移步读去,猛然一惊, 它的主人,竟然就是那个王圆箓! 历史已有记载,他是敦煌石窟的罪人。

7

书 | 为什么推荐

工程

社会

历史人文Biblioteka 为了体验一次文化之旅 为了零成本周游全国 为了一次科研之余心灵的休假 为了从另一个角度理解我们的文化 为了下次旅游想到的不仅仅是厉害

8

书 | 何处

宁波·天一阁

苏州·古街道

三峡

甘肃·敦煌

9

/02

故事

• 什么故事

• 和文化什么关系

书 | 《道士塔》敦煌背后的文化故事

18

书 | 《文化苦旅》经典语句

• 苏州缺少金陵王气。这里没有森然殿阙,只有园 林。这里摆不开战场,徒造了几座城门,这里的 曲巷通不过堂皇的官轿,这里的民风不崇拜肃杀 的禁令。这里的流水太清,这里的桃花太艳,这 里的弹唱有点撩人。这里的小食太甜,这里的女 人太俏,这里的茶馆太多,这里的书肆太密,这 里的书法过于流丽,这里的绘画不够苍凉遒劲, 这里的诗歌缺少易水壮士低哑的喉音。

14

书 | 《道士塔》敦煌背后的文化故事

其时已是20世纪初年,欧美的艺术家正在酝酿着新世纪的突破。 罗丹正在他的工作室里雕塑,雷诺阿、德加、塞尚已处于创作晚期, 马奈早就展出过他的《草地上的午餐》。他们中有人已向东方艺术 投来歆羡的目光,而敦煌艺术,正在王道士手上。

这是一个巨大的民族悲剧。王道士只是这出悲剧中错步上前 的小丑。一位年轻诗人写道,那天傍晚,当冒险家斯坦因装满箱 子的一队牛车正要启程,他回头看了一眼西天凄艳的晚霞。那里, 一个古老民族的伤口在滴血。

12

书 | 《道士塔》敦煌背后的文化故事

他原是湖北麻城的农民,逃荒到甘肃,做了道士。几经转折,不幸由 他当了莫高窟的家,把持着中国古代最灿烂的文化。

王道士每天起得很早,喜欢到洞窟里转转,就像一个老农,看看他的 宅院。他对洞窟里的壁画有点不满,暗乎乎的,看着有点眼花。亮堂一点 多好呢,他找了两个帮手,拎来一桶石灰。草扎的刷子装上一个长把,在 石灰桶里蘸一蘸,开始他的粉刷。第一遍石灰刷得太薄,五颜六色还隐隐 显现,农民做事就讲个认真,他再细细刷上第二遍。这儿空气干燥,一会 儿石灰已经干透。什么也没有了,唐代的笑容,宋代的衣冠,洞中成了一 片净白。道士擦了一把汗憨厚地一笑,顺便打听了一下石灰的市价。他算 来算去,觉得暂时没有必要把更多的洞窟刷白,就刷这几个吧,他达观地 放下了刷把。