成藏分析

阳信洼陷成藏条件分析

Science &Technology Vision科技视界0引言阳信洼陷位于惠民凹陷北东部,是渤海湾盆地济阳坳陷惠民凹陷的一个次一级负向构造单元,勘探面积1368km 2。

目前已发现多种油气资源,由于本区地质条件复杂,成藏地质条件认识不足,导致近几年勘探一直徘徊不前。

本次通过油气源、储盖组合、油气藏类型综合分析,为下一步的油气勘探指明方向。

1油气源条件阳信洼陷赋存多种油气源条件,油气资源丰富:天然气(幔源CO 2气和沙一段生物气)和油(沙三段的低熟油和沙四段的成熟油)并存。

1.1沙一段油页岩沙一段时期,湖水水进形成暗色泥岩为主的地层,烃源岩厚度一般20m~140m,分布面积约1200km 2。

由于沙一段地层的埋深较浅,最深仅1700m 左右,目前钻井揭示仅获生物气,未见油流,说明沙一段天然气是具有一定的勘探价值。

预测资源量约450×108m 3[1]。

1.2沙三段油页岩沙三段沉积时期,阳信洼陷为深湖相相对稳定沉积阶段,沉积以泥岩为主。

主要由半深湖—深湖相的灰黑、深灰色油页岩、泥岩和油泥岩等组成,厚度100-1000m,最大厚度可达1300m,位于洼陷深洼区(阳4东)。

沙三段埋深为1300m ~3200m,埋深大于2500m 的成熟烃源岩面积约320km2;地化指标综合评价为一套好的烃源岩,沙三段暗色泥岩生油丰度属中等偏上,具备一定的生油能力,但并未达到生油最高峰,以生成低熟油为主,预测资源量1.3×108t。

[2]1.3沙四上亚段暗色泥岩沙四上亚段沉积时期洼陷剧烈沉降期,发育较厚暗色地层,以油页岩、油泥岩为主,生油岩母质干酪根类型以Ⅰ型为主,有机质丰度高,向烃类转化率高;而且地层中沟鞭藻、凝源藻及葡萄球藻丰富,有利于生成大量的油气。

烃源岩厚度一般在100-600m,面积约620km 2(指处于成熟窗)。

地化指标综合评价为一套较好—好的成熟烃源岩,阳101井在沙四上亚段获得成熟油工业油流,预测资源量2.1×108t。

珠江口盆地恩平凹陷南部隆起带油气成藏分析

珠江口盆地恩平凹陷南部隆起带油气成藏分析X于水明(中海石油(中国)有限公司深圳分公司,广东广州 510240) 摘 要:通过断层、构造凹槽、砂体、地层产状、不整合面等成藏要素综合分析,论证了珠江口盆地恩平凹陷南部隆起带是有利的油气聚集带,明确了该构造带油气成藏模式为:古近系文昌组大量油气生成后受地层产状控制向南运移,沿砂体--不整合面疏导体系进入南部隆起带上的恩平组和珠海组后,再沿生长断层上窜进入珠江组和韩江组的圈闭中形成油藏,进而建议对该带的构造圈闭开展系列勘探,获取规模商业储量。

关键词:珠江口盆地;恩平凹陷;南部隆起构造带;油气成藏规律 中图分类号:P 618.130.2 文献标识码:A 文章编号:1006—7981(2012)10—0119—03 自珠江口盆地勘探以来,在恩平凹陷已钻多口探井,但在新近系一直没有大的发现。

2007年在该区主体部位进行了三维地震部署。

在三维地震资料解释及综合研究的基础上,笔者试图阐述该区南部隆起构造带新近系地层的油气成藏规律,明确提出该构造带是有利的油气聚集带。

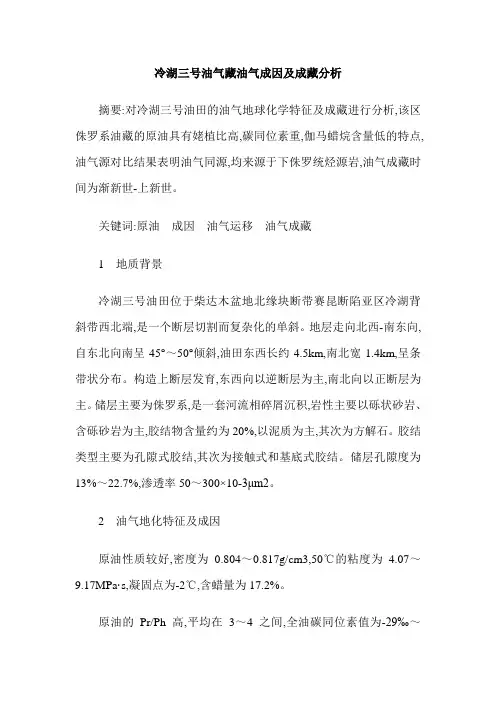

1 区域地质概况恩平凹陷位于珠江口盆地珠一坳陷西部(图1),面积约4250km 2,基底最大埋深约8000m 。

恩平凹陷以T70地震反射层为界,具有下断上拗的双层结构、下陆上海的沉积特点[1-3]。

T 70以下为断陷结构(图2),文昌组地层是该区的主力烃源岩;T 70以上为拗陷结构,沉积了一套披覆式海相地层,其中,珠江组上段及韩江组均位于三角洲前缘相带,含砂率50%左右,具备成藏的储盖条件。

恩平凹陷已钻探井在韩江组、珠江组及珠海组均发现了大量油气显示,主要来源于文昌组地层,表明该区新近系地层发生过油气运移和聚集,可能具备大规模油气成藏条件,因此对恩平凹陷油气成藏规律进行系统分析并指出有利的勘探区带就变得十分重要。

图1 恩平凹陷区域位置图2 构造带的划分依据断陷结构及新近系构造特征在恩平凹陷三维工区范围内划分出两个二级构造带,分别为中央断裂构造带和南部隆起构造带(图2)。

油气成藏期分析方法及进展

收稿 日期:0 8 1一 1 2 0 — 0 O

油 笺成 藏期分析方法及 进展

高 辉 , 文 中, 韩 李鲜蓉

( 两北大学地质学 系, 陕西 两安 , 10 9 70 6 )

摘 要 : 述 了传 统 的 油 气成 藏 期 分 析 方 法 的概 念 及 其 局 限 性 , 绍 了 油 气 成 藏 期 分 阐 介

动的影响 。 22 有 机 岩 石 学 方 法 .

般都不 同程度地经历过构造抬升运动 , 成油藏巾的溶解气体 j构 造 造 = I i l

抬升 而散 欠 . 凝析气 藏也往往因构造 抬升而发生反 凝析作用 , 从而使 油 气藏最初形成时的饱和压力或露点压力 以及相 态特 征发生改变 ; 另一方

一

对地质年 龄 , 分析 对象包 括石英 和方解 石等各 类胶结 物 。流 体包裹 体 形成期次是反 映油气运移 充注历史 的最 好纪录 ,准 确进 行包 裹体的 分期是确定油气藏 形成期 的芙键 。通过包 裹体均一 温度确定成藏 时间

和期次要对地层埋 藏史和 热史恢复 ,同时要注意地层 流体场及 构造运

该方法 主要是利_ 包 裹体的类型 、 } } j 分布特征 、 均一温度及 寄主矿物 的形 成时 间序列和期 次等来确 定流体 包裹体 的形 成期 次, 进而 确定其反映 的油气 战藏期 次。 流体 包裹体定年 分析可分 为两个方面 . 一方面是相 第 对定年 , 主要是应州储 层流体包裹 体均一化温度 、 藏史与 热演化史两 埋

析方 法的新进 展 , 主要 包括流 体 包裹体 法、 有机岩石 学法、 同位素年代 学法 、 磁性矿 物 古地磁 学法、 储层沥青和油藏地球化 学法等 , 中许 多方法属 于“ 其 反演” 基本 实现 了由 ,

冷湖三号油气藏油气成因及成藏分析

冷湖三号油气藏油气成因及成藏分析摘要:对冷湖三号油田的油气地球化学特征及成藏进行分析,该区侏罗系油藏的原油具有姥植比高,碳同位素重,伽马蜡烷含量低的特点,油气源对比结果表明油气同源,均来源于下侏罗统烃源岩,油气成藏时间为渐新世-上新世。

关键词:原油成因油气运移油气成藏1 地质背景冷湖三号油田位于柴达木盆地北缘块断带赛昆断陷亚区冷湖背斜带西北端,是一个断层切割而复杂化的单斜。

地层走向北西-南东向,自东北向南呈45°~50°倾斜,油田东西长约4.5km,南北宽1.4km,呈条带状分布。

构造上断层发育,东西向以逆断层为主,南北向以正断层为主。

储层主要为侏罗系,是一套河流相碎屑沉积,岩性主要以砾状砂岩、含砾砂岩为主,胶结物含量约为20%,以泥质为主,其次为方解石。

胶结类型主要为孔隙式胶结,其次为接触式和基底式胶结。

储层孔隙度为13%~22.7%,渗透率50~300×10-3μm2。

2 油气地化特征及成因原油性质较好,密度为0.804~0.817g/cm3,50℃的粘度为 4.07~9.17MPa·s,凝固点为-2℃,含蜡量为17.2%。

原油的Pr/Ph高,平均在3~4之间,全油碳同位素值为-29‰~-31‰。

在甾烷分布中,以规则甾烷为主,甾烷C29>C27>C28,为不对称的“V”字型分布;重排甾烷含量一般很高或较高,孕甾烷含量相对普遍较低,前者说明源岩为粘土矿物的酸性催化、弱还原或弱氧化的沉积环境,后者说明源岩为淡水的沉积环境。

在萜烷分布中,三环萜烷含量低、伽玛蜡烷含量很低、Tm系列较高、莫烷含量低、重排藿烷含量高等特点,整体反映源岩由湖相向沼泽煤系过渡,母质相对较差的特征。

冷湖三号构造侏罗系储层天然气相对密度为0.75g/cm3左右,甲烷含量在72%~80%之间;δ13C1为-23‰~-35‰,一般大于-30‰,δ13C2大于-25‰,由甲、乙烷碳同位素值可以判断该天然气为典型的高成熟的煤型气。

潜山油气成藏模式分析与研究--以高升潜山为例

油气勘探化 工 设 计 通 讯Petroleum ExplorationChemical Engineering Design Communications·233·第46卷第2期2020年2月历经多年的勘探,辽河油田周边潜山均有储量发现,但是高升地区地处辽河坳陷西部凹陷西斜坡北段,一直未有储量发现,是西部凹陷勘探程度一直较低的地区[1]。

目前除南部曙111、112等井在元古界获得工业油气以外,以往由于元古界潜山内幕比较复杂,勘探工作一直未有突破,加之该区资料较少,因而对该高升元古界潜山的认识一直不清,但经过分析认为,该区无论是从生油条件、储集条件、或是保存条件都是比较有利的。

本工作对元古界潜山成藏模式进行研究,从而为后续划分重点有利区带,实施勘探部署,最终上报规模储量提供相应的技术支持。

1 油气成藏分析潜山油气藏主要包括三部分:中生界砂砾岩、元古界碳酸盐岩、太古界变质岩。

这些潜山型油气藏主要集中于凹陷基岩底部。

从西部斜坡带到凹陷深陷区之间存在着许多凹陷,因此沉积生成了一系列的潜山油气藏,每一区域的埋藏深度均不同。

潜山油气藏的分类有很多方式,可以依据与油源的距离而进行分类。

其中距离相对较小的被称为源内型,源边型则距离要超过前者,相对较远的被称为源外型。

如果潜山油气藏埋藏于烃源岩下,那么属于源内型,上面由烃源岩覆盖,二者接触面积相对较大;或者有隔挡层在二者之间,但存在着断层,油气可以利用这种断层来运移。

从大多数潜山油气藏的情况来看,一般在古近系生油洼陷处,如果从地理特点上来看,往往位置较深,但有着十分丰富的油源条件。

源边型并不在生油凹陷区底处,而是位于其周围,与潜山相近邻,与生油洼陷距离不远。

它的特点在于深度要浅于前者,相对比较适中,由于处于高势能区,油气会向此处运移,进而聚集起来,相对比较有利。

源外型与生油洼陷距离相对较远,但是彼此之间存在断层,依靠断层来作为已生成油气的运移通道,同时也可以通过层与层之间岩性的平整的层界面进行已生成油气的运移,在潜山内部有利于储集的层位中聚集起来,最终形成潜山内部的油气藏[2]。

渭河盆地结构及其油气成藏地质条件分析

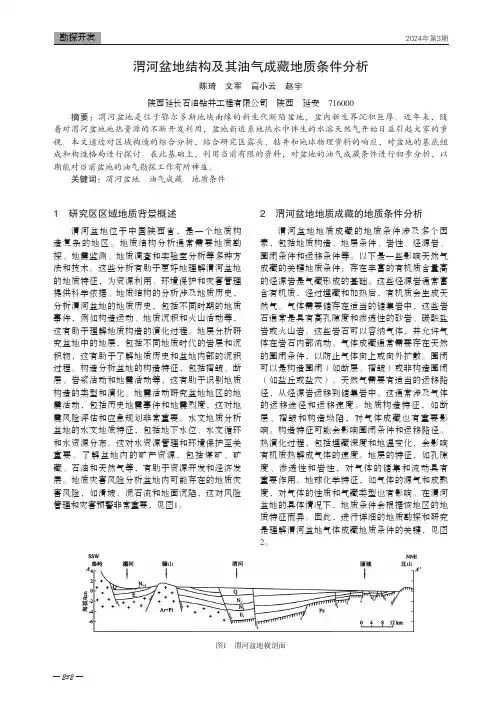

2321 研究区区域地质背景概述渭河盆地位于中国陕西省,是一个地质构造复杂的地区。

地质结构分析通常需要地质勘探、地震监测、地质调查和实验室分析等多种方法和技术。

这些分析有助于更好地理解渭河盆地的地质特征,为资源利用、环境保护和灾害管理提供科学依据。

地质结构的分析涉及地质历史,分析渭河盆地的地质历史,包括不同时期的地质事件,例如构造运动、地质沉积和火山活动等,这有助于理解地质构造的演化过程。

地层分析研究盆地中的地层,包括不同地质时代的岩层和沉积物,这有助于了解地质历史和盆地内部的沉积过程。

构造分析盆地的构造特征,包括褶皱、断层、岩浆活动和地震活动等,这有助于识别地质构造的类型和演化。

地震活动研究盆地地区的地震活动,包括历史地震事件和地震烈度,这对地震风险评估和应急规划非常重要。

水文地质分析盆地的水文地质特征,包括地下水位、水文循环和水资源分布。

这对水资源管理和环境保护至关重要。

了解盆地内的矿产资源,包括煤矿、矿藏、石油和天然气等,有助于资源开发和经济发展。

地质灾害风险分析盆地内可能存在的地质灾害风险,如滑坡、泥石流和地面沉陷,这对风险管理和灾害预警非常重要,见图1。

2 渭河盆地地质成藏的地质条件分析渭河盆地地质成藏的地质条件涉及多个因素,包括地质构造、地层条件、岩性、烃源岩、圈闭条件和运移条件等。

以下是一些影响天然气成藏的关键地质条件:存在丰富的有机质含量高的烃源岩是气藏形成的基础。

这些烃源岩通常富含有机质,经过埋藏和加热后,有机质会生成天然气。

气体需要储存在适当的储集岩中,这些岩石通常是具有高孔隙度和渗透性的砂岩、碳酸盐岩或火山岩。

这些岩石可以容纳气体,并允许气体在岩石内部流动。

气体成藏通常需要存在天然的圈闭条件,以防止气体向上或向外扩散。

圈闭可以是构造圈闭(如断层、褶皱)或非构造圈闭(如盐丘或盐穴)。

天然气需要有适当的运移路径,从烃源岩运移到储集岩中。

这通常涉及气体的运移途径和运移速度。

地质构造特征,如断层、褶皱和构造坳陷,对气体成藏也有重要影响。

广元地区地热水资源成藏条件分析及有利勘探区预测

2 含地 热水 地 层岩 石组 合特 征

西 部 由北西 向南东 倾斜 。 层倾 角 由北 而南 , 地 渐次 减

缓, 以至水 平 ( 2 实测 剖面 见 图 4 。在 向米仓 山构 图 , ) 造 带交 接部 位地 层 由北 东 向南西 倾斜 。 野 外 考查 和 遥 感 地 质 解译 发现 , 门 山前 沿 存 龙 在 大 量南 北 向、 西 向 、 一 北西 向张 性 、 扭 性 和 北 北 张 扭性 断 层 或破 碎 带 ( 3 , 切 北 东 一南 西 向构造 , 图 )错

1 2 岩石 地 层 .

广 元 位 于 四 J 盆 地 北 部 , 陵江 上 游 , 邻 陕 I I 嘉 北

西、 甘肃两 省 。被称为 “ 川 门户 、 入 蜀北重 镇“ 。区 内 气候 温 和 , 量 充沛 , 年平 均气 温 1 " 年 降雨 量 雨 多 6 C,

一

般 为 8 0 -20 0 " 10mm。境 内有 南 北 向的嘉 陵江 、 " 白

关键 词 : 门山 ; 龙 米仓 山 ; 地热水 组合 ; 含 有利勘探 区

中图 分类号 : 4 . + P6 1 5 4

文 献标 识码 : A

文 章编号 :o 6 9 1 2 1 ) 7 O 3 —0 1 o —7 8 (O O 0 一 1 6 3 西部龙 门 山地 层倾 角 由北 西 向南东 , 有渐 次减缓 , 以 至 水平 的总的变 化趋 势 。东 部米仓 山前 沿地 层 由北 向南倾 向盆地 。

21 年第 7 00 期

程 建 等 广元 地 区 地 热 水 资源 成藏 条件 分 析 及 有 利 勘 探 区预 测

三角洲成藏模式分析

三角洲沉积与成藏模式分析摘要:随着勘探的不断深入,国内外很多大型油气田的勘探结果显示都与三角洲沉积有密切关系,三角洲平原分流河道砂体;三角洲前缘水下分流河道砂体、河口坝砂体、席状砂体;前三角洲砂体等都是良好的储层。

因此,对三角洲沉积分析尤为重要。

关键词:三角洲沉积沉积相沉积模式成藏模式1 .概述在河流入海(湖)盆地的河口区,因坡度减缓,水流扩散,流速降低,遂将携带的泥沙沉积于此,形成近于顶尖向陆的三角形沉积体(如图1)。

规模可自数平方公里到几千平方公里。

三角洲的沉积特点:(1)三角洲的沉积速率很高,最高可达45000cm/ka。

三角洲的增长和向海的推进可以有很高的速度。

例如长江每年平均增长速度为40m,黄河则为300~400m。

(2)随时间推移,三角洲的废弃和发育交替出现,结果各三角洲彼此连接和部分叠合,形成三角洲复合体。

如密西西比河三角洲平原就是由七个三角洲连接叠合而成。

黄河河口现代三角洲就是由九期亚三角洲依次叠置而成。

图1 三角洲的发育过程2 .三角洲的重要特征(1)沉积物供给的总量与盆地过程改造能力的关系。

(2)所供给沉积物的直径,它影响着三角洲中沉积物的散步和沉积。

粗粒的底负载沉积物多半沉积在紧靠分流河口附近的地区,它们或者形成分流河口砂坝或者被波浪和潮汐过程改造成海滩障壁体系或潮汐水流脊复合体。

相反细粒悬浮负载沉积物在盆地广大地区的影响下,一般被搬运到滨海外沉积下来。

沉积作用在三角洲前面形成一个广泛分布的以泥为主的台地,当进积作用继续进行对三角洲前缘砂就会叠覆在它的上面。

(3)流量的变动可能是很强重要的,它决定着所供给沉积物的直径大小。

例如,以周期性的短暂高流量为特征的无规则瞬时河流所供给三角洲的沉积物,可能比较稳定的河流所提供的沉积物粗,后一种河流沉积物在进入三角洲就多半受到分选。

(4)河流流量变化与盆地能量体系变化的时间关系业影响着三角洲地区的沉积作用。

如果流量和盆地能量最大周期是同周期的,则河携沉积物将连续受到盆地作用的改造,如果是不同周期的,则实际上不受干扰的三角洲进积时期及受盆地作用改造的时期交替出现。

准噶尔盆地中部油气成藏过程分析

准 噶 尔 盆 地 中部 油 气 成 藏 过 程 分 析

蒋

李

锐

君

( 南 石 油 大 学 资 源 与 环 境 学 院 , 四川 成 都 6 O O ) 西 1 5 O

( 国 地 质 大 学 ( 京 ) 能 源 学 院 。北 京 1 O 8 ) 中 北 O 3 O ( 石 油 大 港 油 田分 公 司第 二 采油 厂 ,天 津 3 0 8 ) 中 0 2 3

别 在 中央坳 陷带 洼 陷 区中部 4个 区块 的侏 罗系 八道 湾 组 ( b 、三 工河 组 ( s 、西 山窑 组 (。 ) J ) j ) jx 、头

屯河组 (。) 和 白垩系 吐谷鲁 群 ( g Jt K t )发现 工业 油气 流 或见 良好 油气显 示 。 截 止 到 目前 ,尽 管 中石 油 、中石 化两 大公 司在该 区 的勘探 取 得 了一些 发 现 ,但 探 明程 度 仍 然很 低 ,

吴 勇

尹 伟

( 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 石 油 勘 探 开 发 研 究 院 ,北 京 1 0 8 ) 中 03 0

[ 要 ] 车一 古 隆起 形 成 演 化 控 制 了 盆 地 中 部 中 生 界 油 气 成 藏 与 演 化 : 中 晚 侏 罗 世 油 气 较 大 规 模 充 注 , 摘 莫 形 成 了早 期 “ 莫 古 油 气聚 集 带” 车一 ,侏 罗 纪 末 期 地 层 抬 升 剥 蚀 , 部 分 油藏 遭 受 破 坏 ;早 白垩 世 末 一 近 纪 古 油 气 大 规 模 充 注 ,形 成 了 中期 “ 莫 古 油 气 聚 集 带 ” 是 中央 坳 陷 带 侏 罗 系 和 白 垩 系 原 生 油 气 藏 的 主 要 车一 , 成 藏 期 ; 新 近 纪 以来 , “ 一 古 油 气 聚 集 带 ” 的 最赞 破 坏 和 中央 坳 陷 带 现 今 油 气 分 布 面 貌 的 最 终 形 成 ; 车 莫 总 体 而 言 ,早 期 ( bE 隆起 背 景 控 制 中央 坳 陷 带 中生 界 的 油 气 富 集 , 晚 期 ( J ) N~ ) 构 造 调 整 决 定 该 区

草桥北坡沙河街组成藏条件分析

对传统 的合成地 震记录常出现的三个 问题 : 反射 系数序列的精度 不够 、理论子 波与实际地震子波有差异 、 时深转换过 程中速度不准 , 从实际地震 资料 出发 ,对合成地震记录 的制作进行 了改进 :利用实际 地震道提取 的时变 子波 ,提高合成记录与地震 剖面 的相关程度 ;利用 V P A 速度联 合制作时深转换 表进行漂 移校 正 ,提高合 成记录与剖 S— C 面的相关程度 ,均取得 了较好 的效 果 。 在精细标 定层位的基础上分析该 区的地震 反射特 征 ,馆陶下部和 中上 部分 别是两 套强振 幅 、连 续性好 的强 反射 .特 征清 晰 ,易于识 别 ,可进行连续追 踪 ,是主要控制层 。沙河街组地层 与潜山接触关 系 复杂 ,存在超覆在 老地层之上的超覆尖灭 ,个 别地 区沉积后 由于构造 运动的抬升而遭受 剥蚀尖灭 ,存在假整合和 角度不整 合等接触方式 , 钻井分层 比较乱 , 结合地震进行分层 。在地震 剖面上表现为振幅时 需 强时弱 、连续性较 差 ,受地层厚度横 向变化 大的影响 ,局部地区特征 紊乱 ,全 区追 踪难度较 大 ,需根 据钻井资料加以确定 。 草 桥 一广饶地 区潜山西南部发育 了近东西 向延 伸的石村断层 ,该 断层是一条基 底断 层 ,产生于早期燕山运动 Ⅱ ,活动时间长 ,断距 幕

关键词 草桥 北坡 极性 层位标定 储集层 约 束 反 演

草 桥北 坡隶属东营 凹陷南部草桥 一广饶潜 山北部斜坡带 ,位于东

营箕状 盆地 南部缓坡带的南端 ,北接陈官庄断 阶带与王家岗断裂带 , 东 与八 面河 构造带相邻 。从构造上说 , 区处 于盆地边缘的构造活跃 该 部 位 ,地 壳升 降作用频 繁 ,火山活 动强烈 ,受 多期构造 运动 直接影

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

准噶尔盆地车排子地区油气成藏分析从油气成藏角度看,该区至少存在早侏罗世(或更早)、早白垩世、新近纪-现今三个主要成藏期。

前两次成藏属于早期成藏(印支—燕山期),油气主要来自昌吉凹陷及盆1井西凹陷二叠系;新近纪-现今成藏属于晚期成藏(喜山晚期),油气主要来自昌吉凹陷侏罗系。

两期成藏与原油性质关系密切:①成藏期晚,遭到破坏的时间短,油性好;②埋藏深度浅,受到地下水和生物的影响越大,如排203井沙湾组油层浅于950m,有降解,排2井深于950m,为正常轻质油;③早期油和晚期油混合,油性会介于两者之间。

(2)保存(封盖)条件对油藏的影响

车排子凸起区地层埋藏浅,保存条件的好坏对油气能否成藏意义重大,研究表明,塔西河组及沙湾组泥岩的封盖作用对沙湾组岩性体油藏的成藏起到重要的保存作用。

另外,泥岩封盖能力的好坏直接关系到油藏的性质:

根据该区岩心泥质岩盖层分析资料,同是沙湾组上段的泥岩盖层,属于排2油藏的排206井990m泥质岩突破压力为3.0MPa(饱含煤油),渗透率0.017×10-3μm2,具备一定封油能力,封气能力一般;而在其北面的属于排6油藏的排602井520.8m泥质岩突破压力为0.5MPa(饱含煤油),渗透率0.812×10-3μm2,封油能力较弱,不具备封气能力。

与此对应的前者油藏为轻质油,平均原油密度0.8059g/cm3,天然气微量,气中缺少甲烷、乙烷等轻烃组分,压力系数为1.024,水型为Cacl2型,平均总矿化度104330.36 mg/L;而后者油藏主要为稠油,原油密度为0.9807 g/cm3,原油粘度214000Pa.s。

由此可见深度不同泥岩的封盖能力也不同,而保存条件的好坏对车排子凸起区的油气成藏十分关键,直接影响到油气含量和物性。

气和油的物理化学特性存在差别,气较油而言,对储层要求较油低,而对盖层的要求又比油要高,当上覆盖层无法提供有效的封闭时,即使有大量的气注入也无济于事。

虽然沙湾组油藏目前是轻质油藏,但从所处的构造位置看,盖层无法对油提供长期有效的封堵和保护,在经历一个较长的地质时间后,有可能散失和降解,变成和下面的稠油一样,只是由于充注晚、充注快,气大多散失了,而轻质油散失的速度较慢,并可能还在接受源源不断的充注,如同“有洞轮胎”的“边打气边慢撒气”,成藏可能是一个动态过程(一边泄漏一边补充)。

因此,车排子地区出现轻质油藏有其特定的地质条件,即侏罗系烃源岩成熟期晚、高效输导和快速埋藏形成的一定保存条件等几个因素复合作用的结果。

(3)运移条件对成藏的影响

车排子凸起区在排12与排18井之间存在一个近南北向的“梁子”,该梁子虽然整体幅度不高,但是以石炭系基岩潜山为基础的披覆的鼻状隆起,对油气自东向西的运移有阻隔作用,可能导致油气难以运聚至梁子以西地区,另一方面,东侧运移过来的油气可能沿着该梁子向北部高部位运移,并在该梁子消失部位(排8—排2井区)聚集成藏。

而对排16井及排20井沙湾组岩性体圈闭来说,圈闭落实程度高,储层物性好,砂体上下的泥岩封堵层也存在,但由于缺乏断开沙湾组下部厚层砂岩段这一油气主力输导层的断层,油气难以运移至圈闭中成藏,因而这两个圈闭的钻探相继落空。

综上所述,是否具备良好的油气运移通道也是车排子凸起区油气能否成藏的关键因素之一。

四油气运移输导体系分析

车排子凸起地层缺失严重,地层埋藏浅,其本身的烃源岩不发育,不具备生烃能力。

但该凸起周围与多个生烃凹陷相邻,且长期处于隆起状态,是油气运移的有利指向区,为周围深洼区生成的油气提供了有利“聚油背景”。

油源对比已经证实,车排子地区已经发现的油气主要来自昌吉凹陷的二叠系及侏罗系烃源岩。

另外,盆1井西凹陷的二叠系及四棵树凹陷的

侏罗系生成的油气也可能对凸起北部及南部地区的成藏有一定的贡献。

因此,车排子凸起区的油气成藏是典型的源外成藏。

对于源外成藏,油气运移输导体系对成藏至关重要。

对车排子凸起来说,昌吉凹陷二叠系和侏罗系烃源岩供烃距离65-140km,盆1井西凹陷二叠系供烃距离65-105km,四棵树凹陷侏罗系供烃距离40-70km。

因此油气要想运移至车排子凸起区聚集成藏,不仅需要充足的运移动力,更需要良好的油气输导通道。

盆地西部复杂的地质条件和众多的影响因素决定了油气输导格架不是单一的,而是通过多种输导要素的有效配置和组合,形成优势运移通道,支持远距离油气高效输导和快速成藏。

综合油气源对比、烃源岩特征、盆地模拟(生排烃史)、古构造格局、油藏分布、流体性质、分析化验(古流体)资料,参考物理模拟试验成果等资料分析认为,断裂、不整合面、沙湾组下段厚砂层构成了复式的输导体系。

1、断裂是车排子地区油气纵向运移的主要通道

车排子地区的红车断裂是该区断开基底的深大断裂,其形成时间早,在地质历史上长期活动,不但控制了车排子凸起的形成以及断裂两侧的地层沉积,而且是深部流体纵向运移的通道,前人研究表明,昌吉凹陷生成的油气主要沿红车断裂及其伴生断裂向上运移至位于上盘的车排子凸起区。

因此,红车断裂及其伴生断裂是车排子地区最重要的油源断裂,是该区油气纵向运移的主要通道。

另外,在车排子凸起区发育众多的喜马拉雅期扭张性小型正断层,这些断层级别较低,断距和延伸都不大,难以成为区域性的油源断层,但其活动期其晚,开启性强,是油气与圈闭之间的垂向运移通道,对油气的最终成藏意义重大,是该区重要的油藏断层。

2、不整合面、沙湾组下段厚砂层是车排子地区油气横向运移的主要通道

车排子地区构造活动强烈,地层遭受严重剥蚀,不整合面众多,几乎所有大的地层界线皆为不整合面,而在凸起区更是存在石炭系顶面风化壳、C/J、C/K、J/K、K/E、E/N等多个大的不整合面,而白垩系内部各层组以及新近系沙湾组与塔西河组之间的界线也为不整合接触,这些不整合面可以成为该区重要的油气横向运移通道。

除不整合面外,沙湾组下段厚砂层也是该区重要的油气横向运移通道。

沙湾组下段岩性主要为扇三角洲前缘相砂砾岩、含砾中粗砂岩、细砂岩,广泛分布于准噶尔盆地西南缘,厚度为数10-100m,单层厚度大而集中,中间泥岩隔层薄,隔层分布范围小,埋深浅、成岩差。

根据物性分析与测井解释的相关性分析,该层为一套特高-高孔渗性储集层,其向东与车排子地区最重要的油源断裂-红车断裂相交。

3、“网毯式”输导体系

断裂、不整合面、沙湾组下段厚砂层在车排子凸起区的油气运聚成藏过程中均起到极其重要的作用。

而事实上这几种输导要素均不是单独起作用,它们经过有效配置和组合,形成车排子凸起区“网毯式”输导体系,共同支持远距离油气高效输导和快速成藏。

所谓“网”包括为成藏体系提供油气的油源网和聚集油气的聚集网,前者由断裂和不整合组成,位于成藏体系的下部(J、P),后者由断裂和连通的砂岩体组成,位于成藏体系的上部(K、E、N);所谓“毯”是指在连接油源网和聚集网的稳定分布的形如“毯状”的运载层。

车排子凸起区的“网”主要是红车断裂及其伴生断裂和不整合面组成的“油源网”以及沙湾组上段被喜山期小型正断裂沟通的滨浅湖相滩坝、三角洲前缘孤立砂体形成的油气“聚集网”;“毯”主要是新近系沙湾组下段的厚层砂为代表的毯状运移和仓储层(图3)。

车排子凸起区轻质油成藏的运移路径:昌吉凹陷侏罗系烃源岩-不整合(连通砂体)-红车断裂-新近系沙湾组毯状输导层-小断裂-岩性地层砂体。

而进一步的分析表明:车排子凸起区地层倾向的变化、红车断裂的“断裂堤坝”效应和毯状厚砂层的高效横向输导的共同作用使得油气在输导体系内运移方向是变化的,路径是曲折的。

总的情况看来,车排子凸起区油气运移方向是由自东南向西北,再折向北方,并在多个向北尖灭的条带上聚集成藏。

图3 车排子油气输导体系与运移方向示意图

a-立体视图;b-俯视图

1—运移指向;2—朝向观察者方向;3—新近系构造等值线;4—白垩系构造等值线;5—不整合面;6—井位

五、结论与建议

1、结论

(1)车排子地区油藏主要分布在沙湾组,部分井区白垩系存在低产油气藏。

(2)车排子地区油质以中轻质油为主,仅在下部白垩系见到少量稠油。

(3)油气成藏模式主要为岩性油气藏、构造油气藏、岩性-地层油气藏三种。

(4)油气运移方式有三种: = 1 \* GB3 ①沿断裂面运移, = 2 \* GB3 ②沿不整合面及沙湾组下段厚砂层运移, = 3 \* GB3 ③“网毯式”运移。

2、建议

(1)目前车排子地区地质情况比较复杂,岩性及构造圈闭落实情况较差,建议尽快在该地区落实三维地震。

(2)车排子凸起区自排2井、排8井突破后,油气勘探取得了长足的进步。

但总体看该区的勘探程度及研究程度还比较低,特别是前期勘探层系过于集中在沙湾组,纵向拓展不够,对该区主要目的层之一的古近系、白垩系缺乏具体的资料,难以开展较为深入的综合研究工作,因此建议在今后的井位部署中,探井钻入石炭系完钻,加强钻井取心和井壁取心工作,尽可能地获取各层系的系统资料。