文言词语和句式(汇总)

文言词语和句式(文言知识梳理)1

刑人如恐不胜 籍吏民、封府库 吏民、 我师道也 乃丹书帛曰:陈胜王 乃丹书帛曰:陈胜王

名词活用) 四、词类活用(名词活用) 名词用作动词的常用翻译方法: 名词用作动词的常用翻译方法: A:名词前面加一个动词,变成动宾关系。 名词前面加一个动词, 名词前面加一个动词 变成动宾关系。 陈胜王 陈胜王 沛公军 沛公军霸上 B:名词前面加一个介词,后面加一个动词。 名词前面加一个介词,后面加一个动词。 名词前面加一个介词 蹄之 而后乃今图南 而后乃今图南 C: 换一个相应的动词。 换一个相应的动词。 女幸而偶 女幸而偶我

六王毕,四海一 六王毕,四海一 骐骥一跃,不能十步 骐骥一跃,不能十步

使动用法) 四、词类活用(使动用法)

使动用法, 使动用法,是指谓语动词具有 “使宾语怎么样”的意思。它是用动 使宾语怎么样”的意思。 宾结构表达使令式的内容。 宾结构表达使令式的内容。 使动用法主要要动词使动、 使动用法主要要动词使动、形容 词使动、名词使动。 词使动、名词使动。

·

·

· 问今是何世。 ⑶问今是何世。 · ·

⑵此后典籍皆为版本。 此后典籍皆为版本。

⑷同行十二年,不知木兰是女郎。 同行十二年,不知木兰是女郎。

·

⑸是日也,天朗气清,惠风和畅。 是日也,天朗气清,惠风和畅。

4、主谓直接表判断的。 主谓直接表判断的。 ⑴荀卿,赵人。 荀卿,赵人。 ⑵刘备天下枭雄。 刘备天下枭雄。

动词活用) 四、词类活用(动词活用) 动词作名词 从动词在句子的位置来判断,看它是否处于主语、 (1) 从动词在句子的位置来判断,看它是否处于主语、

宾语的位置上,具有明显的表示人或事物的意义。 宾语的位置上,具有明显的表示人或事物的意义。

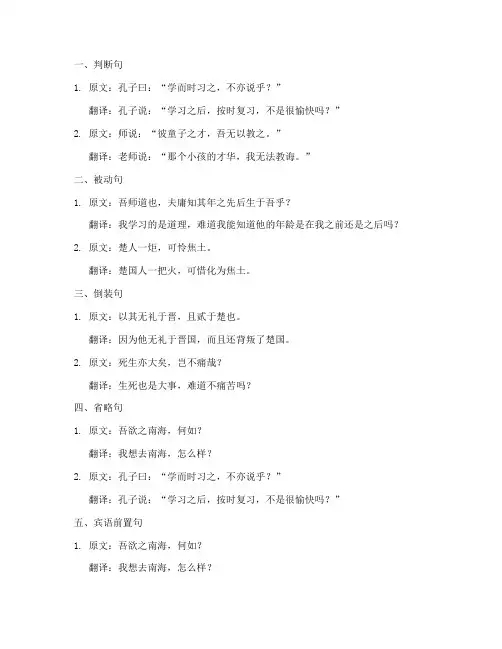

文言文常考句式翻译

一、判断句1. 原文:孔子曰:“学而时习之,不亦说乎?”翻译:孔子说:“学习之后,按时复习,不是很愉快吗?”2. 原文:师说:“彼童子之才,吾无以教之。

”翻译:老师说:“那个小孩的才华,我无法教诲。

”二、被动句1. 原文:吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?翻译:我学习的是道理,难道我能知道他的年龄是在我之前还是之后吗?2. 原文:楚人一炬,可怜焦土。

翻译:楚国人一把火,可惜化为焦土。

三、倒装句1. 原文:以其无礼于晋,且贰于楚也。

翻译:因为他无礼于晋国,而且还背叛了楚国。

2. 原文:死生亦大矣,岂不痛哉?翻译:生死也是大事,难道不痛苦吗?四、省略句1. 原文:吾欲之南海,何如?翻译:我想去南海,怎么样?2. 原文:孔子曰:“学而时习之,不亦说乎?”翻译:孔子说:“学习之后,按时复习,不是很愉快吗?”五、宾语前置句1. 原文:吾欲之南海,何如?翻译:我想去南海,怎么样?2. 原文:孔子曰:“君子坦荡荡,小人长戚戚。

”翻译:孔子说:“君子心胸宽广,小人则总是忧愁。

”六、定语后置句1. 原文:吾友孟尝君,其人风流倜傥,才子也。

翻译:我的朋友孟尝君,他这个人风流倜傥,是个才子。

2. 原文:其闻道也固先乎吾。

翻译:他学习道理比我早。

七、状语后置句1. 原文:吾欲之南海,何如?翻译:我想去南海,怎么样?2. 原文:孔子曰:“学而时习之,不亦说乎?”翻译:孔子说:“学习之后,按时复习,不是很愉快吗?”以上文言文常考句式及其翻译,仅为冰山一角。

学习文言文,还需深入研究,才能领悟其博大精深。

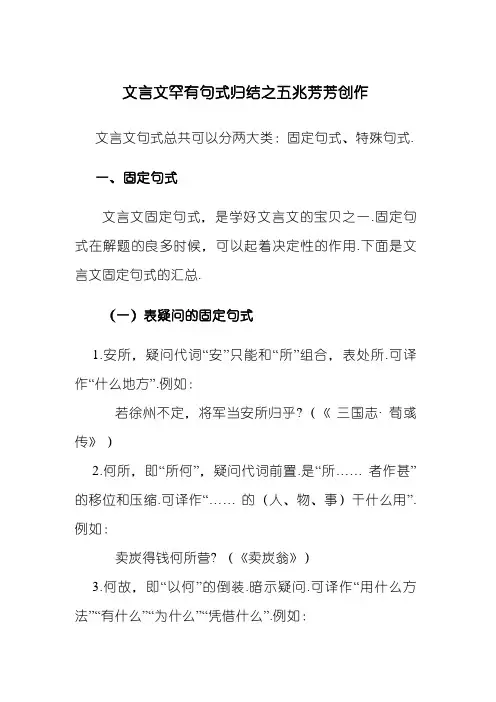

文言文常见句式归纳

文言文罕有句式归结之五兆芳芳创作文言文句式总共可以分两大类:固定句式、特殊句式.一、固定句式文言文固定句式,是学好文言文的宝贝之一.固定句式在解题的良多时候,可以起着决定性的作用.下面是文言文固定句式的汇总.(一)表疑问的固定句式1.安所,疑问代词“安”只能和“所”组合,表处所.可译作“什么地方”.例如:若徐州不定,将军当安所归乎?(《三国志·荀彧传》)2.何所,即“所何”,疑问代词前置.是“所…… 者作甚”的移位和压缩.可译作“…… 的(人、物、事)干什么用”.例如:卖炭得钱何所营? (《卖炭翁》)3.何故,即“以何”的倒装.暗示疑问.可译作“用什么方法”“有什么”“为什么”“凭借什么”.例如:何故言之?(《赤壁之战》)4.如何,奈何,若何,译为“怎么、怎么样、怎么办”.例如:(1)孔明用如此人物,如何不误事? (《失街亭》)(2)奈何取之尽锚株,用之如泥沙?(《阿房宫赋》)5.如…… 何,译为“对…… 怎么办”.例如:如太行、王屋何?(《愚会移山》)6.奈…… 何,译成“把…… 怎么办”.例如:巫姻、三老不来还,奈之何了(《西门豹治邺》)7.何如,经常使用来问行动方法或事物状况,可译为“怎么样”.“何如”还经经常使用于对人或事物进行比较,相当于“孰与”的用法,译为“比…… 怎么样”.例如:(1)更若役,复若赋,则何如?(《捕蛇者说》)(2)王孝伯问谢公:“林公何如右军?' ’谢曰:“右军胜林公.”(《世说新语》)8.何遵,暗示问原因,译为“怎么”.例如:此何速不为福乎?(《塞翁失马》)(二)表反问的固定句式1.不亦…… 乎,译为“不是…… 吧”.例如:有朋自远方来,不亦乐乎?(《论语·学而》)2.何…… 为,译为“还要…… 干什么”.例如:如今人方为刀姐,我为鱼肉,何辞为? (《鸿门宴》)3.何故…… 为,由疑问代词“何”、介词“以”和动词“为”组成.“何故”即“以何”的倒置.“何故…… 为”等于介词结构加动宾词组“为何”.可译作“用(要)…… 做什么”.例如:敌未灭,何故家为?(《宋史·击飞列传》))4.何…… 之有,疑问代词“何”同它所修饰的中心词配合作“有”的宾语.为了强调宾语,把“何”提前.“何有”之间嵌人结构助词“之”作“何”提前的标记,暗示反洁.可译作“有什么…… 呢”.例如:宋何罪之有?(《公输》)5.何有于……,表反话,可译作“对于…… 来说,又有什么呢”.有时可理解为“何…… 之有”,但它中间的词语被省略,译时应补出.例如:默而识之,学而不厌,海人不倦,何有于我哉?(《论语·述而》)6.庸…… 乎,译为“难道…… 吗”.例如:吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?(《师说》)7.其…… 乎,暗示洁问或揣度,译为“难道…… 吗”或“大概…… 吧”.例如:我中国其果老大矣乎?(《少年中国说》)8.如之何,奈何,译为“怎么…… 呢”.例如:君子于役,如之何勿思. (《诗经·君子于役》)(三)表推测、揣度或商榷的固定句式1.得无…… 乎,得无…… 耶,译为“恐怕……吧”或“莫非…… 吧”.例如:览物之情,得无异乎?(《岳阳楼记》)2.无乃……乎,译为“恐怕…… 吧”.例如:师劳力竭,远主备之,无乃不成乎? (《般之战》)3.…… 之谓也,其…… 之谓也,其…… 之谓乎,译为“说的就是…… 啊”“大概说的就是……吧”.例如:诗曰:“孝子不匾,永锡尔类.”其是之谓乎?(《郑伯克段于部》)(四)表感慨的固定句式1.何其,它一般有两种用法:一种是暗示原因和程度,译为“为什么”“多么”;一种是暗示感慨语气,译为“多么”.例如:(1)南郭惠子问于子贡曰:“夫子之门何其杂也?" (《荀子》)(2)至于誓天断发,泣下沽襟,何其衰也!(《伶官传序》)2.一何,有的写作“壹何”,经经常使用在动词、形容词前,增强感慨语气,可译为“多么”.例如:吏呼一何怒!妇啼一何必! (《石壕吏》)(五)表比较的固定句式1.孰与,与…… 孰,译为“跟…… 比较,哪一个……”.例如:吾孰与徐公美?(《邹忌讽齐王纳谏》)2.孰若,译为“哪里比得上”.例如:与其坐而待亡,孰若起而拯之?(《冯婉贞》)(六)表选择或并列的固定句式1.非…… 则,暗示选择.可译作“不是…… 就是……”.例如:非死则徙尔.(《捕蛇者说》)2.其…… 其…… ,暗示选择.可译作“是…… 仍是…… 气有时候前一个“其”字可省略.例如:诚爱赵乎?其实僧齐乎? (《史记·赵世家》)二、特殊句式(一)判断句所谓判断句,就是以名词、代词或名词性短语为谓语对主语进行判断的句式.其罕有的形式有以下几种:1.“……者,……也”“……,……也”“……,……者也”“……者,……”“……者,……者也”“……,……者”等形式.如:(1)“廉颇者,赵之良将也.”(2)陈胜者,阳城人也.(3)项脊轩,旧南阁子也.(4)南阳刘子骥,崇高士也.(5)噌吰者,周景王之无射也.(6)七略四库,天子之书.(7)宫中府中,俱为一体.(8))梁,吾仇也,燕王,吾所立.(9)此三者,吾遗恨也.(10)赂秦而力亏,破灭之道也.(11)斯用兵之效也.2.采取副词“乃”“即”“则”“皆”“是”“诚”“为”等暗示判断.如:(1)此乃臣效命之秋也.”(2)问今是何世,乃不知有汉.(3)不知天上宫阙,今夕是何年.(4)即今之傫然在墓者.(5)梁父即楚将项燕.(6)此则岳阳楼之大不雅也.(7)非死,则徙尔.(8)此皆良实,志虑忠纯.(9)此诚危急存亡之秋也.(10)如今人方为刀俎,我为鱼肉.(11)我本楚狂人,凤歌笑孔丘.3.采取否认副词“非”暗示否认.如:(1)六国破灭,非兵倒霉,战不善,弊在赂秦.”(2)登高而招,臂非加长也,而见者远.(3)城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也.(4)非挟太山以超北海之类也.4.语义上主谓直接判断.例如:(1)刘备天下枭雄.(2)其剑自舟中坠于水,遽契其舟,曰:“是吾剑之所从坠.”(二)主动句文言文中,有些语句的主语是动作的承受者,这种句式就是主动句.其罕有类型有:1.“见”“……见……于”“于”表主动.如:(1)臣诚恐见欺于王.(2)秦城恐不成得,徒见欺.(3)故内惑于郑袖,外欺于张仪.(4)李氏子藩,年十七,不拘于时,学于余.(5)家叔以余贫苦,遂见用于小邑.(6)吾长见笑于大方之家.2.“为”“为……所”表主动.如:(1)怙恃宗族,皆为戮没.(2)为国者无使为积威之所劫哉.(3)为予群从所得.(4)恐为操所先.(5)其后楚日以削,数十年,竟为秦所灭.(6)而身死国灭,为天下笑.3.“受”“受……于”表主动.如:受制于人.(三)倒装句文言文中的倒装句,是相对于现代汉语的句序而言的,基于此,我们将文言倒装句式分为宾语前置、定语后置、状语后置、主谓倒装等.所谓宾语前置,就是通常作宾语的成分,置于谓语动词的前面,以示强调.如:“洎不之信”中的“之”就是前置的宾语.宾语前置通常分为四种情况.(1)疑问句中,疑问代词作宾语,宾语前置.如:大王来何操?(2)否认句中,代词作宾语,宾语前置.如:古之人不余欺也.”(3)借助“之”“是”将宾语提前.如:句读之不知,惑之不解.孜孜焉唯进修是急,未之多见也.”(4)介宾短语中宾语前置.如:不然,籍何故至此?”通常定语应该放置于中心词的前面,但文言语句中却有良多句子将定语放在中心词之后.如:“蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮鬼域,用心一也.”其中的“利”“强”都是后置定语.文言中的定语后置有以下几种情况.(1)中心词+定语+者或中心词+之+定语+者 .例如:石之铿然有声者,所在皆是也.(《石钟山记》)大阉之乱,缙绅而能不容易其志者,四海之大,有几人欤?《五人墓碑记》遂率子孙荷担者三夫. 《愚公移山》〈列子〉(2)中心词+之+形容词(定语).例如:蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮鬼域,用心一也.(《劝学》)带长铗之陆离兮,冠切云之崔嵬.《涉江》)四海之大,有几人欤?(3)中心词+数量词(定语).例如:马之千里者,一食或尽粟一石.(《马说》)我持白璧一双,欲献项王;玉斗一双,欲与亚父.(《鸿门宴》)3.介宾短语后置(状语后置)文言文中,介词结构作状语往往都会置于句后作补语.如:“贫者语于富者曰”“于富者”就是置于句后作补语的介宾短语.标记词:于、以.如:俄有武夫出于波间覆之以掌,虚若无物.这种情况很少,往往是为了暗示强烈的感慨.如:(1)甚矣,汝之不惠.(2)美哉,我少年中国.”(3)保民而王,莫之能御也.(4)王无异于苍生之以王为爱也.(5)德何如,则可以王矣?(6)何由知吾可也?(7)甚矣,乌纱之横,皂隶之俗哉!(8)欲祠韦苏州、白乐天诸公于其中(9)故凡为愚者,莫我若也.(10)常人不克不及教子女者,亦非欲陷其罪恶.(四)省略句文言文中,普遍存在着省略成分的情况,对省略成分的掌控,有助于完整理解句子的意思.文言文中的省略句通常有:(1)承前省.如:永州之野产异蛇,(异蛇)黑质而白章.(2)承后省(也作蒙后省).如:沛公谓张良曰:“(公)度我至军中,公乃入.”(3)自述省.如:(予)爱是溪,(予)得其尤绝者家焉.(4)对话省如:(孟子)曰:“独乐乐,与人乐乐,孰乐?”(王)曰:“不若与人.’如:一鼓作气,再(鼓)而衰,三(鼓)而竭.如:可烧而走(之)也.如:公阅毕,即解貂覆生,为(之)掩户.5.省略介词“于”如:(1)今以钟磬置(于)水中,虽大风波不克不及鸣焉.(2)冉氏尝居也,故姓是溪为冉溪.(3)故西门豹为邺令,名闻天下.(4)均之二策,宁许以负秦曲.(5)皆出山下平地,盖上出也.(6)今当远离,临表涕零,不知所言.(7)渔工水师虽知而不克不及言.(8)国人莫敢言,道路以目.(9)使将士更休,而自坐帷幕.(10)士志于道而耻粗衣劣食者,未足与议也.。

文言句式(完整版)

一鼓作气,再(鼓)而衰,三(鼓)而竭。

2.省略谓语

杨子之邻人亡羊,既率其党 (追之),又请杨子之竖追之。

后公改(任)两广,太监泣别,赠大珠四枚。

及左公下厂狱,史朝夕(侯)狱门外。

2.省略谓语

项王曰:“壮士!赐之卮酒。”则与(之)斗卮酒。

项伯乃夜驰之沛公军,私见张良,具告(之)以事。

一狼仍从(之)。”

宾语前置

否定句中代词作宾语,宾语提前。

01

宾语前置

03

例:“时人莫之许也。” “忌不自信。” “闻道百,以为莫己若也。”

02

如:不自信、不吾知、不自胜、莫之许、莫己若、未之闻、未之知。

04

而良人未之知也。 《齐人有一妻一妾》〈孟子〉

保民而王,莫之能御也。 《齐桓晋文之事》〈孟子〉

不吾知其亦已兮,苟(只要)余情其信芳(美好)。 《离骚》屈原

六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。 城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也……

用否定副词“非”、“莫”表示否定的判断。

常用判断句式

刘备,天下枭雄。 刘豫州王室之胄。

5、直接判断

常用判断句式

直接判断

用否定副词“非”、“莫”表示否定的判断。

用动词“为”“是”表判断。

用副词“乃”“则”“即”“皆”等表判断。

被动句/判断句/倒装句/省略句

①予犹记周公之被逮,在丁卯三月之望。 ②昔者之战也,非二三子之罪也,寡人之罪也。 ③此则岳阳楼之大观也。④皆以美于徐公。 ⑤兔不可复得,而身为宋国笑。 ⑥秦,虎狼之国。 ⑦大王来何操? ⑧夫赵强而燕弱,而君幸于赵王。 ⑨将军可以拒操者,长江也。 ⑩尉剑挺,广起,夺而杀尉。

用“者”或“也”表判断。

判断句

人教版高中语文必修五文言词语和句式 (1)

文言句式——省略句

❖ 3.省宾语: ❖ ⑴权起更衣,肃追( )于宇下, ❖ ⑵扬州城下,进退不由( )。 ❖ ⑶项王曰:“壮士!赐之厄酒。”则与( )

斗厄酒。 ❖ ⑷竖子不足与( )谋。

文言句式——省略句

❖ .省介词 ❖ ⑴今以钟磬置( )水中。 ❖ ⑵荆州之民附操者,逼( )兵势耳。 ❖ ⑶是儿少( )秦武阳二岁。(《童区寄传》)

何辞为? C、何……之有?(有什么……呢?)

例如:宋何罪之有?

F、安……哉(乎)?(哪里……呢?) 燕雀安知鸿鹄之志哉?

G、不亦……乎?(不是……吗?) 人不知而不愠,不亦君子乎?

H、……非……欤?(……不是……吗?) 子非三闾大夫欤?

I、顾……哉?(难道……吗?) 顾不如蜀鄙之僧哉?

J、独……哉?(难道……吗?) 相如虽弩,独畏廉将军哉?

2. ⑴秦城恐不可得,徒见欺。

⑵臣诚恐见·欺于·王而负·赵。

⑶吾常见笑于大方之家。

⑷ 吾 不 能· 举·全 吴 之 地 , 十 万 之 众 ,

受制于人

··

3.

⑸而身死国灭,为天下笑

⑹既自以心为形役· ⑺赢闻如姬父·为人所杀 ⑻不者,若属皆·且为·所虏

··

4.

⑴五人者,盖当蓼洲周公之

被·逮,激于·义而死焉者也。

文言句式——省略句

❖ 1.省主语:

❖ ⑴永州之野产异蛇,()黑质而白章,()

触草木,()尽死。

承前省略

❖ ⑵沛公谓张良曰:“……( )度我至军中,

公乃入。

蒙后省略

❖ ⑶( )曰:“独乐乐,与人乐乐,孰乐?” ( )曰:“不若与人。” 对话省略

文言句式——省略句

❖ 2.省谓语: ❖ ⑴一鼓作气,再( )而衰,三( )而竭。 ❖ ⑵及左公下厂狱,史朝夕( )狱门外。 ❖ ⑶杨子之邻人亡羊,即率其党(家人)( ),

文言句式(完整版)

文言句式(完整版)文言句式(完整版)文言句式是中国古代文学中常见的一种表达方式。

它的特点是句子结构简练明确,使用的词汇往往具有浓厚的文化背景。

一、主谓句式主谓句式是最基本的文言句式,也是其他句式的基础。

主谓句式由主语和谓语构成,可以表达简单的动作或状态。

例如:- 吾爱汝。

- 子欲何为?二、主谓宾句式主谓宾句式是在主谓句式的基础上增加了宾语,用来表示动作的对象或受事者。

例如:- 吾赐汝金币。

- 吾见子犹如见真龙。

三、主谓补句式主谓补句式是在主谓句式的基础上增加了补语,用来补充说明主语或动作的属性、状态或结果。

例如:- 吾为人帝。

- 彼宜君子。

四、主系表句式主系表句式是由主语、系动词和表语构成,用来表达主语的属性、状态或身份。

例如:- 吾乃石破天。

- 吾今病矣。

五、倒装句式倒装句式是指将句子中的主语和谓语的位置颠倒,用来强调某一成分或改变语序。

例如:- 犹如骏马奔腾,君子忠义无边。

- 治国有常,而利民为先。

六、并列句式并列句式是指将两个或多个句子通过某种连接词或标点符号并列在一起,用来表示并列关系或对等关系。

例如:- 吾欲与子相约,共谋国事。

- 若非亲朋,谁肯帮助?七、状语从句句式状语从句句式是由一个从句充当状语,在主句中用来修饰动作的条件、方式、原因等。

例如:- 怀念往事,恨不能倒流时光。

- 知止而后行,可以保身修德。

以上是文言句式的一些基本形式。

穷函天之灵秀,无法尽数其妙。

> 注意:以上文言句式仅供学习参考,实际应用中请根据不同的语境和写作目的恰当使用,并结合现代语言风格进行调整和适应。

文言文词语和句式(详细)

文言文词语和句式教案1文言文词语和句式一、理解词语和句式——理解常见实词在文中的含义(B级)[知识要点]对高中生来说,文言文阅读就是能够阅读浅易的文言文。

所谓“浅易”文言文,大致可以用以下几个标准来衡量。

第一,从文章运用的词汇来看,主要是常用词与次常用词,非常用词出现的机会极少。

此外,名物典章制度等专门术语也很少运用。

第二,从文章出现的语法结构来看,主要采用常见的文言句式以及一般性的词类活用。

文言虚词的运用也以常见的典型的用法为主。

第三,从文章的体裁上看,主要是叙事、写景、抒情、一般说理等形式,而不是专门性较强的学术著作之类的作品(如《文心雕龙》)。

第四,从文章内容涉及的范围来看,同古代文化背景知识的联系较为松散,少用典故。

第五,从文章的整体风格来看,属于典范的文言文作品,如先秦两汉散文与唐宋八大家之类后世古文家(不是骈体文作家)的作品。

不过由于高考这一选拔性考试自身的要求,并非所有浅易文言文均可用作考试的材料。

大致说来,文言文阅读的命题在选取文段时常有这样一些考虑:语言规范标准,却又不刻板雷同;内容深浅适中,但又含有较深的意蕴;文笔流畅多彩,决不晦涩单调;风格雅正典范,却又不千篇一律;设题之点较多,而又能分出深浅层面;总体难易适度,无过难或过易的地方。

此外,选段还应和学生应该具备的文言知识有一定的联系。

从古代汉语到现代汉语,变化量大的是词汇。

因此,在文言文学习中,积累一定数量的实词和虚词非常重要。

而实词与虚词相比较,更是阅读文言文关键的一环。

要读懂浅易的文言文,必须做到能够根据上下文正确理解实词的词义。

而要达到这一要求,又必须注意以下四点:1.理解和掌握常用实词的古今异义;2.理解和掌握常用实词的一词多义;3.识别和掌握常用通假宇;4.理解和掌握实词活用的多种形式。

【知识点解说】1.理解和掌握常用实词的古今异义古今汉语的同形词语,只有一些基本词(“天”、“地”、“山”、“水”等)和一些专有名词的意义没有发生变化,大多数都有了变化。

文言词语与句式

意动用法之形容词意动

例如:

登东山而小鲁,登太山而小天下 渔人甚异之 于其身,则耻师焉

意动用法之名词意动

例如: 吾从而师之 粪土当年万户侯 吾所以为此者,以先国家之急而后私仇也

意动用法使动用法之区别

对于意动用法,要把握它所表示 的“认为” 这个意义特点。

使动用法是使宾语怎么样。意动用法是认 为(或以为)宾语怎么样,是主观的看法,客 观就不一定如此了。

个字叫借字,也就是通假字。凡通假字都

要按本字来解释,也应读本字的音。

例如: 于嗟女兮,无与士耽《诗经•氓》 女之耽兮,不可说也《诗经•氓》

“于”是“吁”的借字,“说”是“脱” 的借字。

如果我们没有看出通假现象,只照它们 字面上的意义来理解,就会解释不通或把 句意解错。因此必须把握通假字的基本特 点。

而何之乃乎其且若者

所为焉于与则因以也

一词多义

掌握什么是词的本义、引申义、比喻义。 本义是指最初造字时表示的意义, 引申义是指由本义引申出来的意义, 比喻义是指用打比方而形成的新的意义。 (它也应该是引申义)

一、关于词的本义

词的本义有两种解释: 一种理解是就词的来源说的,即该

词最初的意义,如“向”的最初意义是 朝北的窗户,“兵”最初意义是兵器, “走”的最初意义为跑等。把这“最初 意义”叫作本义,这是词的本义。另一 种理解是就词的应用说的,把该词常用 的那个意义算作词的本义,也叫“基本 意义”。如“兵”的基本意义是“士 兵”,“走”的基本意义是“步行”。

二、关于词的引申义

词的引申义: 词的引申义是从本义发展出来

的,同基本义有相类似、相对立、 或相关联的意义。如“深”的基本 义是从表面到底部或从外面到里面 的距离大。如:“这条河很 深”“这个院子很深”“深 山”“深耕”这几“深”用的都是 “深”的基本义。

文言文常见固定句式汇总

文言文常见固定句式汇总1、得以:(可译为“能够”。

)①是以蓼洲周公,忠义暴于朝廷,赠谥美显,荣于身后;而五人亦得以加其土封,列其姓名于大堤之上,凡四方之士无有不过而拜且泣者,斯固百世之遇也。

《五人墓碑记》(所以,蓼洲周公的忠义显露在朝廷,被赠予美好光明的谥号,荣耀于身死之后,而这五个人也能够修建一做座坟墓,把他们的姓名排列于大堤之上,四方人士经过此地没有不下拜而哭泣的,这实在是百世一遇的遭遇呀!)2、俄而:(可译为“不久,一会儿”。

)①俄而百千人大呼,百千儿哭,百千犬吠。

《口技》3、而况:(可译为“何况,况且”。

)①源不深而望流之远,根不固而求木之长,德不厚而思国之安,臣虽下愚,知其不可,而况于明哲乎。

《谏太宗十思疏》(水源不深却希望水流得长远,根不牢固却要求树木生长,道德不深厚却想使国家安定,我虽然十分愚笨,也知道那是不可能的,更何况明智的人呢?)②今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也,而况石乎。

《石钟山记》(现在拿钟或磬放在水中,即使是大风浪,也不能使它发出响声,何况是石头呢?)4、而已:(可译为“罢了”。

)①太宰嚭谏曰:“嚭闻古之伐国者,服之而已;今已服矣,又何求焉。

”《勾践灭吴》(于是太宰嚭向吴王进谏说:“我听说古时攻打别国的,对方屈服了就算了;现在越国已向我们屈服了,还有什么要求呢?”)②是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

《师说》(所以,学生不一定不及老师,老师不一定比学生高明。

懂得道理有先有后,技能业务各有钻研与擅长,不过这样罢了。

)③当求数顷之田,于伊、颍之上,以待余年,教吾子与汝子,幸其成;长吾女与汝女,待其嫁,如此而已。

《祭十二郎文》(我应当在伊水和颍水之畔置几顷田地,来度过我的晚年,教育我的儿子和你的儿子,期望他们长大成人;抚养我的女儿和你的女儿,等到他们出嫁,我的心愿不过如此罢了!)5、何乃:(可译为“何况是,岂只是;为什么竟”。

)①母谓府吏:“何乃太区区!”《孔雀东南飞》(阿母对府吏说:“你的见识为什么这么短小!”)6、既而:(可译为“随后,不久”。

文言词语和句式(用)

① 于是相如前进缶,因跪请秦王。

②“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭 ③以相如功大,拜为上卿。” ④此人一一为具言所闻 ⑤将军战河北,臣战河南

铸以为金人十二。 用它铸成了十二个金人。

介词宾语的省略

⑤将军战河北,臣战河南 将军战(于)河北,臣战(于)河南

介词的省略

倒装句

➢一、宾语前置 ➢A.否定句中代词作宾语,宾语前 置。 ➢⑴古之人不余欺也。 ➢⑵自书典所记,未之有也。

B.疑问句中代词作动词或介词宾语, 宾语前置。 ⑴大王来何操? ⑵沛公安在? ⑶执肃手曰:“卿欲何言?” ⑷微斯人,吾谁与归! ⑸不然,籍何以至此?

文言实词包括

常见实词

名词 、动词 、形容词 、 数词、量词、代词。

《全日制普通高级中学语文 教学大纲 》( 人民教育出版社 2002年4月第1版)开列了120 个 常见文言实词。2003年及以后年 份的高考涉及文言实词的试题不 会超过这120个实词的范围。

文言虚词

❖ 常见文言虚词: 而何乎乃其且若所为 焉也以因于与则者之

⑧ 绝云气,负青天(《逍遥游》)

一词多义

❖ 二、根据上下文准确把握词义 ❖ 练习 “绝”

① 则请立太子为王,以绝秦望 动词 断绝《廉颇蔺相如列传》 ② 率妻子邑人来此绝境 动词 隔绝《桃花源记》 ③ 假舟楫者,非能水也,而绝江河。 动词 横渡《劝学》 ④ 而大声发于水上,噌吰如钟鼓不绝 动词 停止 消失《石钟山记》 ⑤ 以为妙绝 形容词 到了极点《口技》 ⑥ 佛印绝类弥勒 副词 很 非常《核舟记》 ⑦ 而心目耳力俱穷,绝无踪响 副词 完全 绝对《促织》

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

《孔雀东南飞》“相”字的整理

一、作副词,表示彼此对待的关系, 译为“互 相、相互”,读“Xiāng”

❖ ①贱妾留空房,相见常日稀 ❖ ②黄泉下相见,勿违今日言 ❖ ③枝枝相覆盖,叶叶相交通 ❖ ④仰头相向鸣,夜夜达五更 ❖ ⑤视历复开书,便利此月内,六合正相应

《孔雀东南飞》“相”字的整理

❖ 二、指代性副词,表示动作所涉及的一方 ❖ (一)指代第一人称,可译为“我”。 ❖ ⑥便可白公姥,及时相遣归 ❖ ⑦时时为安慰,久久莫相忘 ❖ ⑧初七及下九,嬉戏莫相忘 ❖ (二)指代第二人称,译为“你”。 ❖ ⑨吾已失恩义,会不相从许。 ❖ ⑩不久当归还,还必相迎取 ❖ ⑾誓不相隔卿 ❖ ⑿不久当还归,誓天不相负 ❖ ⒀幸可广问讯,不得便相许

次序地排列着。多用来形容房屋或船只等排列得很密很整齐。 街谈巷议—大街小巷里人们的议论。指民间的舆论。 土崩瓦解——比喻事物的分裂象土崩塌、瓦破碎一样,不可收拾。

比喻彻底垮台。 管窥蠡(lí)测——管:竹管;蠡:贝壳做的瓢。从竹管里看天,

用瓢测量海水。比喻对事物的观察和了解很狭窄,很片面。 声名鹊起——形容知名度迅速提高。

练习:请指出下列成语的文言现象

未雨绸缪 持之以恒 兵不血刃 龙腾虎跃 鳞次栉比 厉兵秣马 街谈巷议 善刀而藏 密云不雨 幕天席地 不远万里 吞舟是漏 师心自用 土崩瓦解 管窥蠡测 声名鹊起 不胫而走 曲突徙薪 汗牛充栋 时不我待

成语中的文言现象

❖ 名词作状语: 鳞次栉比——鳞:鱼鳞;栉:梳篦的总称。像鱼鳞和梳子齿那样有

使动用法,是指谓语动词具有 “使宾语怎么样”的意思。它是用 动宾结构表达使令式的内容。使动 用法主要要动词使动、形容词使动、 名词使动。

四、词类活用 ——使动用法

动

项伯杀人,臣活之

词 使

却匈奴七百余里

动

外连横而斗诸侯

篇

分辨及物动词是否使动用法,主 要还得认真分析语言环境,根据上下 文来确定,没有其他更简洁的方法。

四、词类活用 ——使动用法

形

古代汉语里,形容词常作

容

使动。它是使宾语所代表得人

词 使 动

或事物具有这个形容词的性质 或状态 。

篇

春风又绿江南岸

足以荣汝身

四、词类活用 ——意动用法

意动用法主要要形容词意动、名词意动。

形容词、名词带宾语用作意动,就是觉得 宾语怎么样,是在主观上认为宾语所代表的事 物具有用作意动的形容词表示的性质或状态。 经常可以翻译为:

古今

• 同样的词语在古代是一个方面的意 思,到了今天却变成别的一个方面的意 思了。

古义: 外交使者

后起意义: 出门时带的

包裹

若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困。

《左传·僖公三十二年》

• 有些词语在应用的过程中,感情色彩逐步 发生了变化,要么由“褒”变“贬”,要么由 “中性词”变“褒义词” 或“贬义词”。

1、表示方位或处所。译为“向(朝、往)

••••••” “从(在、当) ••••••”

名

孔雀东南飞,五里一徘徊

词

范雎至秦,秦王庭迎

作

2、表示比喻,可译为“像••••••一样”、

状

“像••••••似的”

语

天下云集响应,赢粮而景

常以身翼蔽沛公

四、词类活用 ——名词活用

3、表示对人的态度

吾得兄事之

名

词 4、表示工具或方法,译为“用

二、一词多义

练习 “绝” ①则请立太子为王,以绝秦望 动词 断绝 ②率妻子邑人来此绝境 动词 隔绝 ③假舟楫者,非能水也,而绝江河。 动词 横渡 ④而大声发于水上,噌吰如钟鼓不绝 动词 停止 消失 ⑤以为妙绝 形容词 到了极点 ⑥佛印绝类弥勒 副词 很 非常 ⑦而心目耳力俱穷,绝无踪响 副词 完全 绝对 ⑧绝云气,负青天 动词,直上、穿过

▪ 虽曰爱之,其实害之。《种树郭橐驼传 》 [古义] 那 / 实际上 [今义] 表示所说的是实际情况,副词

文言中特殊的双音词:

▪ 偏义复词

▪

由两个音节构成,只有一个音节表

达意义,另一个音节只起陪衬作用。

▪ 体肤 “饿其体肤”孟子《生于忧患, 死于安乐》

▪ 耳目 “是芙蕖也者,无一时一刻不适 耳目之观”《笑蕖》

文言词语和句式

(文言知识梳理)

(一)文言词语

文言词语

包括文言实词和文言虚词。 实词:表示实在意义的词,包括名词、动 词、形容词、数词、量词。 虚词:意义比较抽象,有帮助造句作用的 词,包括副词、介词、连词、助词、叹词、 代词以及兼词。

实 词

一、通假字

古人使用文字,有时没有用该用的某个字,而用另一个读音和它相 同或相近的字来替代。这种现象叫通假。

1、同音通假 终老不复取(娶)

2、双声通假(声母相同) 莫(暮)春者,春服既成

3、叠韵通假(韵母相同) 卒(猝)起不意

4、形近通假(声母相同) 将军身被(披)坚执锐

二、一词多义

(一)掌握什么是词的本义、引申义、比喻义。

●本义是指最初造字时表示的意义, ●引申义是指由本义引申出来的意义, ●比喻义是指用打比方而形成的新的意义。

通假字有“约定俗成”的规律,不能认为凡是同音字都可以通假。 由于历史音变,有些通假字和本字的读音相差甚远。

被替代的那个字叫本字,用来替代的那个字叫借字,也就是通假字。 凡通假字都要按本字来解释,也应读本字的音。

例如:御六气之辩“辩”是借字,“变”是本字。“甚矣!汝之不 惠。”恩惠-聪明

通假,基本是同音通假。主要有四种情况:

江汉朝宗于海。

《尚书·禹贡》

后起意义:

泛指一般的河

古义:

黄河

以河为境。

《韩非子·有度》

今古

• 同样的词语在古代词义大,而现代汉 语中的意义变小了。

“率妻子邑人来此绝境” --------《桃花源记》

古义:妻子和儿子 今义:妻子

古 义:

金属

后起意义:

黄金

锲而不舍,金石可镂。《荀子·劝学》 二人同心,其利断金。《周易》

“把------当作(看作)------” “以------为------” “认为(觉得)------怎么样”

四、词类活用 ——意动用法

1、意动用法之形容词意动 登东山而小鲁,登太山而小天下 渔人甚异之 于其身,则耻师焉

2、意动用法之名词意动

吾所以为此者,以先国家之急而后私仇也

四、词类活用

——意动用法与使动用法的区别

❖ 名词活用动词

未雨绸缪——绸缪:紧密缠缚。趁着天没下雨,先修缮房屋门窗.比喻事先 做准备。

密云不雨——满天乌云不下雨。比喻事物正在酝酿,一时还没有发作。 不胫而走——胫:小腿。没有长腿却能跑,形容传布迅速。 使动用法

兵不血刃——兵:武器;不血刃:不使兵刃见血。形容未经战斗就轻易取得 了胜利。

曲突徙薪——曲:弯;突:烟囱;徙:迁移;薪:柴草。把烟囱改建成弯的, 把灶旁的柴草搬走。比喻事先采取措施,才能防止灾祸。

母亲 贫穷 而且

母

《左传·隐公元年》:“爱其母。”

贫

荀子《天论》:“天不能使之贫。”

且

《愚公移山》:“且焉置土石?”

▪ 因为长句,歌以赠之 。《琵琶行》 [古义] 于是 / 写 [今义] 表因果关系的连词

▪ 其闻道也固先乎吾,吾从而师之 。《师说》 [古义] 跟随 / 而且 [今义] 表示更进一步,连词

成语中的古义

❖ 自矜功伐 矜:自夸;伐:自夸。自以为有功劳而夸耀。

❖ 功成名遂 遂:成功。功绩建立了,名声也就有了。

点:涂上一点,指删除、改动。文章一气呵

❖ 文不加点 成,无须修改。形容文思敏捷,写作技巧纯熟。

❖ 不刊之论

刊:削除,古代把字写在竹简上,有错误就 削去。指正确的、不可修改的言论。

❖ 危言危行 危:正直。说正直的话,做正直的事。

(1)意义相近

今有一人入其园圃,窃其桃李。

园,是种树的地方;圃,是种菜的地方,此句中只有 “园”这个语素表示意义,“圃”只作陪衬。

(2)意义相对

便可白公姥、我有亲父兄

句中偏指“姥”和“兄”,而“公”和“父”不表示意 义。

(3)意义相反

此诚危急存亡之秋也

只有“亡”表意义。

▪ 先帝创业未半,而中道崩殂cú

❖ 完璧归赵、负荆请罪、刎颈之交——《廉颇蔺相如列传》 ❖ 青出于蓝而胜于蓝、锲而不舍——《劝学》

❖ 项庄舞剑,意在沛公;劳苦功高;人为刀俎,我为鱼 肉——《鸿门宴》

❖ 因利乘便、翁牖绳枢、揭竿而起、云集响应、度长契大、 同年而语——《过秦论》

❖ 今是昨非、欣欣向荣——《归去来兮辞》)

物华天宝、人杰地灵、高朋满座、钟鸣鼎食、萍水相逢、 老当益壮、命途多舛、达人知命——《滕王阁序》

《孔雀东南飞》“相”字的整理

(三)指代第三人称,可译为“他(她)”。 ❖ ⒁勤心养公姥,好自相扶将 ❖ ⒂登即相许和,便可作婚姻 ❖ ⒃新妇识马声,蹑履相逢迎 ❖ ⒄怅然遥相望,知是故人来 ❖ 三、xiàng,名词,“相貌”之意 ❖ ⒅儿已薄禄相,幸复得此妇

成语中的文言现象

出自文言文中的成语举例

对于意动用法,要把握它所表示 的“认为” 这个意义特点。

使动用法是使宾语怎么样。意动用法是认 为(或以为)宾语怎么样,是主观的看法, 客观就不一定如此了。

君子之学以美其身 吾妻之美我者,私我也

虚 词

虚词

现考试说明中只保留了18 个常见文言虚词:

而、何、乎、乃、其、且、 若、所、为、焉、也、以、 因、于、与、则、者、之

成语具有文言虚词现象

❖ 一蹴而就——而:连词,表示承接关系。 ❖ 侧目而视、同日而语——而,表示修饰关系。 ❖ 动辄得咎——辄:就。动不动就受到处分或谴责。 ❖ 逃之夭夭——出自《诗·周南·桃夭》:“桃之夭夭,灼灼其花。”