贴药法中医护理技术操作规程

中医护理技术操作规程

中医护理技术操作规程

《中医护理技术操作规程》

中医护理是一门古老而又深奥的学科,它涵盖了许多独特的护理技术和方法。

为了确保每位患者都能够得到专业的中医护理,护理人员需要遵循一定的操作规程。

首先,护理人员需要对中医护理技术有着充分的理解和掌握。

他们应该熟悉各种中医护理方法,包括针灸、艾灸、拔罐、推拿等。

他们需要了解每种技术的适用范围、操作方法以及可能出现的并发症,以便在实践中能够正确应对。

其次,护理人员需要在操作中严格遵守卫生规范。

在使用针灸、拔罐等技术时,他们需要确保使用消毒的器具,并将废弃物正确处置,以防止交叉感染的发生。

同时,护理人员在操作过程中也需要做好个人防护,以免受到感染。

另外,护理人员需要根据患者的具体情况,合理选择和调整护理技术。

他们需要根据患者的病情、年龄、身体状况等因素,结合中医的诊断方法,做出科学的护理方案。

在操作过程中,护理人员需要密切观察患者的反应,及时调整护理措施,确保患者的舒适和安全。

最后,护理人员在操作中需要与中医医师充分沟通和配合。

他们需要及时向医师汇报患者的状况和反应,以便医师能够根据实际情况做出相应的调整和治疗。

总之,中医护理技术操作规程是中医护理工作的重要指南,它旨在确保每位患者都能够得到科学、安全和有效的护理。

护理人员需要严格遵守规程,不断提升自己的专业技能,以更好地为患者提供服务。

中医护理常规技术操作规程

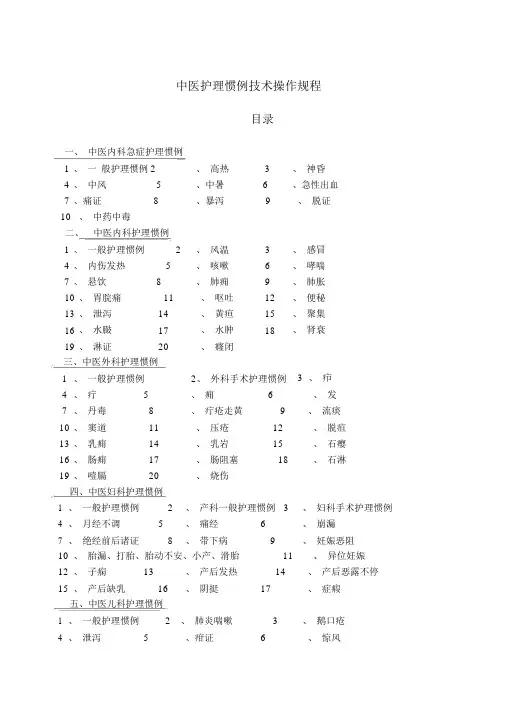

中医护理惯例技术操作规程目录一、中医内科急症护理惯例1、一般护理惯例2、高热3、神昏4、中风5、中暑6、急性出血7、痛证8、暴泻9、脱证10、中药中毒二、中医内科护理惯例1、一般护理惯例2、风温3、感冒4、内伤发热5、咳嗽6、哮喘7、悬饮8、肺痈9、肺胀10、胃脘痛11、呕吐12、便秘13、泄泻14、黄疸15、聚集16、水臌17、水肿18、肾衰19、淋证20、癃闭三、中医外科护理惯例1、一般护理惯例2、外科手术护理惯例 3 、疖4、疔5、痈6、发7、丹毒8、疔疮走黄9、流痰10、窦道11、压疮12、脱疽13、乳痈14、乳岩15、石瘿16、肠痈17、肠阻塞18、石淋19、噎膈20、烧伤四、中医妇科护理惯例1、一般护理惯例2、产科一般护理惯例3、妇科手术护理惯例4、月经不调5、痛经6、崩漏7、绝经前后诸证8、带下病9、妊娠恶阻10、胎漏、打胎、胎动不安、小产、滑胎11、异位妊娠12、子痫13、产后发热14、产后恶露不停15、产后缺乳16、阴挺17、症瘕五、中医儿科护理惯例1、一般护理惯例2、肺炎喘嗽3、鹅口疮4、泄泻5、疳证6、惊风7、痫证8、水肿9、麻疹10、水痘11、痄腮12、顿咳13、小儿暑温14、疫毒痢15、遗尿16、紫癜六、中医肛肠科护理惯例1、一般护理惯例2、肛肠科手术护理惯例 3 、痔4、肛痈5、肛漏6、肛裂7、脱肛8、直肠息肉七、中医皮肤科护理惯例1、一般护理惯例2、黄水疮3、蛇串疮4、面游风5、脚湿气6、粉刺7、瘾疹8、湿疮9、药毒10、摄领疮11、白庀12、猫眼疮13、风瘙痒14、皮痹15、天疱疮16、红蝴蝶疮17、淋病18梅毒八、中医骨伤科护理惯例1、一般护理惯例2、骨伤科手术护理惯例3、小夹板外固定护理惯例4、牵引术护理惯例5、石膏外固定护理惯例6、骨折7、上肢骨折8、下肢骨折9、脊柱骨折10、骨盆骨折11、脱位12、伤筋13、腰椎间盘突出症 14、骨折患者的功能锻炼法九、中医眼科护理惯例1、一般护理惯例2、内眼手术护理惯例3、椒疮4、天行赤眼5、聚星障6、凝脂翳7、瞳神紧小8、绿风内障9、圆翳内障10、云雾移睛11、视瞻昏渺12、高风雀目13、风牵偏视十、中医耳鼻咽喉科护理惯例1、一般护理惯例2、耳疖、耳疮3、耳鸣、耳聋4、耳眩晕5、中医鼻科一般护理惯例6、鼻槁7、鼻鼽8、鼻渊9、鼻衄10、中医咽喉科一般护理惯例11、喉痹12、喉关痈13、喉喑14、急喉风十一、中医口腔科护理惯例1、一般护理惯例2、口疮3、牙宣十二、中医针灸科护理惯例1、一般护理惯例十三、中医肿瘤科护理惯例1、一般护理惯例2、放疗护理惯例3、化疗护理惯例十四、中医传得病科护理惯例1、一般护理惯例2、传染性非典型肺炎3、时行感冒4、肺痨5、痢疾6、湿温7、肝热病8、霍乱(时疫)9、艾滋病10、暑湿11、登革热12、炭疽13、狂犬病十五、中医分级护理1、特级护理2、一级护理 3 、二级护理 4 、三级护理十六、中医护理技术操作规程1、针刺法2、灸法3、拔罐法4、穴位按摩法5、刮痧法6、熏洗法7、浑身药浴法8、湿敷法9、换药法10、涂药法11、敷药法12、贴药法13、药熨法14、坐药法15、中药煎煮法十七、中医护理文件书写规范1、护理文件书写要求(1)、一般要求(2)、体温单书写要求及内容(3)、医嘱单书写要求及内容(4)、长久医嘱履行单(5)护理记录单书写要求及内容2、中医护理病历书写规范(1)、中医整体护理病历(2)、住院评估表 ( 附表 8)(3)、护理诊疗 / 问题项目表 ( 附表 9)(4)、护理记录单(5)、出院评估表 ( 附表 10)十八、中医护理人员职责、工作制度及质量要求1、护士职业基本要求(1)、热爱惜理事业,有优秀的职业道德,有激烈 ...(2)、作风上要脚踏实地,谦逊慎重,严肃仔细, ...(3)、行为上要遵纪守纪,公正清廉,爱惜集体, ...(4)、仪容上要庄重大方,服饰整齐,精神饱满, ...2、护理人员岗位职责( 1) 、护理副院长职责(2)、护理部主任 ( 总护士长 ) 职责(3)、科护士长职责(4)、护士长职责主任 ( 副主任 ) 护师职责主管3、护理工作制度(1)、护理部工作制度(2)、中医护理研究室工作制度(3)、急诊科护理工作制度(4)、门诊护理工作制度(5)、手术室护理工作制度(6)、供给室工作制度(7)、核对工作制度(8)、交接班工作制度(9)、急救工作制度(10)、消毒隔绝工作制度(11)、病区护理文件管理工作制度(12)、物件、药品、器械管理工作制度(13)、血液净化中心 ( 室 ) 护理工作制度(14)、重症监护室护理工作制度4、护理工作质量要求(1)、护理部工作质量要求(2)、病区护理工作质量要求(3)、急诊科 ( 室) 护理工作质量要求(4)、门诊护理工作质量要求(5)、手术室护理工作质量要求(6)、供给室工作质量要求(7)、血液净化中心 ( 室) 护理工作质量要求(8)、重症监护室护理工作质量要求中医内科急症护理惯例一般护理惯例1.招待患者,初步分诊。

中医科护理操作规程

针刺疗法针刺是中医最常用的技术操作,即用金属制成不同形状的针,运用不同手法在人体上刺激一定的穴位,通过经络腧穴,调整人体脏腑气血,达到治疗疾病的目的。

在护理上常的有毫针刺法、梅花针刺法、耳针刺法等。

1、毫针刺法(1)物品准备:治疗盘内备以消毒的毫针、镊子、75%酒精棉球,干棉球、弯盘 2 个(一个盛放污棉球;一个内盛消毒液,浸泡用过的毫针)。

(2)体位:根据针刺穴位的不同,选择适宜的体位,充分暴露针刺部位,以操作方便、病人感到舒适、肌肉放松能持久留针为宜。

如:胸腹部穴位取仰卧屈膝或者仰靠坐位,背部穴取俯伏坐位或者俯卧位。

(3) 进针法:以75%酒精棉球消素穴位皮肤后,术者以左手拇指或者食指按压穴位,用右手持针,紧靠左手指甲缘,以拇、食指下压力快速将针刺入皮肤,然后右手边捻转针柄边将针体刺入深处。

此为单手进针法,多用于5cm 以内的短针。

若为6.67~10cm 以上的长针,可采用双手进针,即以左手拇、食指裹棉球捏住针体,露出针尖0.67~1cm,右手拇、食指夹持针柄,两手同时下压,快速将针尖刺入穴位皮肤,然后左手支持针体,右手拇、食指捻转针柄,将针刺入深处。

(4)针感:当针刺入一定深度时,局部浮现酸、麻、胀、重感,亦可向一定方向传导。

此谓“得气”,为正常针感。

(5) 进针角度:针体与皮肤呈直角,垂直刺入,称“直刺”,合用于肌肉丰厚、深刺部位;针体与皮肤呈45 。

角刺入,称横刺合用于肌肉浅薄的部位,如头面部。

(6)手法:针刺得气后,根据证的虚实,采用相应的补泻手法。

普通在得气后,捻转幅度小,速度慢,或者提插时,重插慢提为补法;相反,在得气后捻转幅度大,速度快,或者提插时轻插重提为泻法。

(7) 起针:左手将消毒干棉球按压穴位处,右手、拇食指将针柄轻轻捻转上提,将针取出,同时左手用棉球轻轻按压穴位即可。

(8)针刺的护理:①行针刺操作时,环境必须保持整洁、空气新鲜、光线充足、温度适宜。

②针具必须经高压灭菌后,方可使用,穴位皮肤应用75%酒精充分消毒,并坚持作到一穴一针,避免感染。

中医医院中医护理技术操作规程

中医医院中医护理技术操作规程一、总则1.为了加强中医护理技术操作的规范化、标准化和安全性,确保患者得到更好的护理服务,制定本规程。

2.本规程适用于中医医院内各个科室的护理操作人员,包括护士、护理员等。

3.护理操作人员在进行护理技术操作前,必须经过专业培训,掌握相应的操作方法和技巧,获得相关证书。

二、操作规程1.患者接触1.1护理操作人员在接触患者前,应主动介绍自己的姓名、职位,并保持良好的沟通与交流。

1.2护理操作人员要注意仪容仪表,保持清洁衣着,佩戴相应的工作证。

1.3护理操作人员的手部必须保持清洁,需进行常规的手部消毒。

2.患者体格检查2.1护理操作人员在进行患者体格检查时,应尊重患者的隐私权,遵守医疗保密法规定,确保患者个人信息的保密。

2.2护理操作人员需要仔细观察患者的身体状况,记录相应的体征数据,并及时报告医生。

3.输液操作3.1护理操作人员在进行输液操作前,需确认患者的输液医嘱,核对患者的身份和输液液体。

3.2护理操作人员在输液操作过程中,需按照常规操作程序进行,如消毒针头、挂瓶等,确保输液过程的安全性。

3.3输液操作完成后,护理操作人员需及时记录输液量和患者的反应情况,如出现异常情况应立即报告医生。

4.注射操作4.1护理操作人员在进行注射操作时,需核对患者的身份和注射药物,如皮下注射、静脉注射等。

4.2护理操作人员需掌握正确的注射技巧,如选择适当的注射部位、针头深度和注射速度。

4.3注射操作完成后,护理操作人员需及时记录注射药物的剂量和患者的反应情况,如出现异常情况应立即报告医生。

5.中医疗法操作5.1护理操作人员在进行中医疗法操作前,需获得相应的中医学或中医护理技术培训证书。

5.2护理操作人员需根据患者的具体病情,选择适当的中医疗法操作方法,如针灸、推拿、中药煎服等。

5.3中医疗法操作过程中,护理操作人员需仔细观察患者的反应情况,如出现不适或异常情况应立即终止操作,并报告医生。

三、安全措施1.操作前,护理操作人员需了解操作仪器和设备的使用方法,并做好相应的检查和准备工作。

中医护理技术操作规程及评分标准

中医护理技术操作规程及评分标准一、前言中医护理技术操作规程及评分标准是中医护理工作的重要指导文件,是中医护理工作者必须严格遵守的标准和规范。

中医护理技术操作规程及评分标准的制定是为了提高中医护理工作的质量和水平,保障患者的安全和利益,促进中医护理事业的健康发展。

二、中医护理技术操作规程1. 安全操作规程1.1 确保工作场所的清洁整洁,保持空气流通。

1.2 使用中医护理器械前进行消毒处理,避免交叉感染。

1.3 严格遵守操作流程和操作规范,杜绝不规范操作和违章操作。

2. 技术操作规程2.1 按照中医护理操作规范进行操作,保证操作技术的正确性和准确性。

2.2 关注患者的生命体征和病情变化,及时进行观察和处理。

3. 沟通协调规程3.1 与患者进行有效沟通,了解患者的需求和意见,协助患者合理安排护理。

3.2 与医疗团队进行良好的沟通协作,提供有效的护理服务。

4. 知识技能规程4.1 不断提升专业知识和护理技能,时刻保持学习的状态。

4.2 遵守中医护理的伦理规范和职业规范,严守护患尊严。

三、中医护理技术操作评分标准1. 技术操作评分标准1.1 操作准确性:技术操作是否符合中医护理操作标准和规范。

1.2 操作熟练度:对操作仪器和器材是否熟练掌握和运用。

1.3 操作效果:操作后是否达到预期的护理效果。

2. 沟通协调评分标准2.1 与患者沟通:是否能有效与患者进行交流沟通,了解患者的需求和意见。

2.2 与医疗团队协调:是否能与医疗团队有效沟通协作,保证护理工作的顺利进行。

3. 安全操作评分标准3.1 操作安全性:操作过程中是否注意安全细节,保障患者和自身的安全。

3.2 事故处理:遇到突发情况时,是否能迅速、果断地处理,保证患者的安全。

四、个人观点和理解中医护理技术操作规程及评分标准对于中医护理工作者来说具有重要的指导意义。

我个人认为,严格遵守规程和评分标准,不仅是对患者负责,也是对自己专业能力的要求。

只有不断提升自己的技术水平,严格遵循规定的操作流程,才能更好地为患者提供高质量的护理服务。

中医护理技术操作规程及评分标准

第四章中医护理技术操作规程及评分标准第一节中医护理技术操作规程.题目针刺法护理部文件 HL―GL―ZD 2013 01修改日期 2013-2 批准人王苹张巨梅生效日期 2013-3 页数 9 页一、毫针法毫针法是临床上应用最广泛的一种针刺技术。

(一)评估1、当前主要症状、临床表现及既往史。

2、针刺取穴部位的局部皮肤情况。

3、对疼痛的耐受程度。

4、心理状况。

(二)目标遵照医嘱选择穴位,解除或缓解各种急、慢性疾病的临床症状。

通过其疏通经络,调整脏腑气血功能,促进机体的阴阳平衡,以达到防病治病的目的。

(三)禁忌证1、疲乏、饥饿或精神高度紧张时。

2、皮肤有感染、瘢痕或肿痛部位.3、出血倾向及高度水肿。

4、小儿囟门未闭合式的头顶腧穴部位。

(四)告知1、针刺过程中出现头晕、目眩、面色苍白、胸闷、欲呕等属于晕针现象,及时通知医师。

2、针刺时可能出现疼痛、血肿、滞针、弯针等情况,患者不必紧张,医护人员会妥善处理。

如有酸麻、胀痛、沉、紧、涩等感觉,属正常针感。

(五)物品准备治疗盘、毫针盒(内备各种毫针)、皮肤消毒液、棉签、棉球、镊子、弯盘,必要时备毛毯、屏风等。

(六)操作程序1、备齐用物,携至床旁,做好解释,核对医嘱。

2、协助患者松开衣着,按针刺部位,取合理体位。

3、遵医嘱选择腧穴,先用拇指按压穴位,并询问患者的感觉。

4、消毒进针部位后,按腧穴深浅和患者胖瘦,选择合适的毫针;同时检查针柄是否松动、针身和针尖是否弯曲带钩;术者消毒手指。

5、根据针刺部位,选择相应进针方法,正确进针。

6、当刺入一定深度时,患者局部产生酸、麻、胀、重等感觉或向远处传导,即为“得气”。

得气后调节针感,留针.7、起针时一手按压针刺周围皮肤处,一手持针柄慢慢捻动将针尖退至皮下,迅速拔出。

随即用无菌干棉球轻压针孔片刻,防止出血.检查针数,以防遗漏。

8、操作完毕,协助患者穿衣,安置舒适卧位。

整理床铺,清理用物,做好记录并签名。

(七)护理及注意事项1、操作前检查用物是否齐备,严格执行无菌技术操作。

中医护理常规技术操作规程

中医护理常规技术操作规程

《中医护理常规技术操作规程》

一、患者评估

在进行中医护理常规技术操作之前,护理人员首先要对患者进行评估,包括患者的身体状况、病史、症状等方面的评估。

通过评估,护理人员可以了解患者的具体情况,为后续的护理工作提供参考。

二、中医护理常规技术操作准备工作

在进行中医护理常规技术操作之前,护理人员需要做好准备工作,包括准备好所需的器械和用品、为患者做好安全和舒适的准备等。

三、中医护理常规技术操作的具体步骤

1. 中医按摩:根据患者的具体情况,进行针对性的按摩操作,有助于改善患者的症状和促进身体循环。

2. 中药熏蒸:根据患者的病情,选用合适的中药进行熏蒸,有利于祛湿、通络、活血、驱寒等作用。

3. 针灸操作:根据患者的具体病情,进行针灸操作,有助于疏通经络、调整气血、缓解疼痛等。

4. 艾灸操作:根据患者的病情,选择合适的穴位进行艾灸操作,有助于温通经络、祛寒散寒、舒筋活络等。

四、中医护理常规技术操作的注意事项

1. 确保操作环境的清洁整洁,避免细菌感染。

2. 严格按照操作步骤进行,确保患者的安全和舒适。

3. 在操作过程中,要随时观察患者的反应,及时调整操作节奏和力度。

4. 操作结束后,要对器械进行清洁和消毒,做好后续的资料记录和患者交流工作。

中医护理常规技术操作规程是中医护理工作中的重要一环,护理人员需要严格遵守相关规程和标准操作程序,确保患者得到安全、高效的护理服务。

中医护理技术操作流程评分标准

中医护理技术操作流程评分标准

一、中医护理技术操作流程——贴药法

二、贴药操作流程

三、耳穴压籽法操作流程图

四、耳穴压籽法操作程序

五、涂药法规范及操作流程

六、耳针法(耳穴压豆法)

七、耳针法操作流程图

八、艾条灸

九、艾条灸操作流程图

十、拔罐法

十一、拔火罐法操作流程图

十二、穴位按摩法

十三、穴位按摩法操作流程图

十四、刮痧法

十五、刮痧法操作流程图

十六、熏洗法

十七、熏洗法操作流程图

十八、湿敷法

十九、涂药法

二十、涂药法操作流程图

二十一、艾条灸法操作评分标准二十二、涂药法操作评分标准二十三、拔火罐法操作评分标准二十四、刮痧法操作评分标准二十五、口腔护理操作程序

二十六、鼻饲法操作程序

二十七、封闭式套管针操作规程。

中医护理技术操作规程

中医护理技术操作规程中医护理技术是中医学的重要组成部分,是中医疗法的辅助手段,以中医学的理论为依据,通过特定的操作方法,以促进病人恢复健康为目的的一种非药物治疗。

下面是中医护理技术操作规程。

一、操作前准备1. 清洁和消毒:操作前应对工作场所进行清洁和消毒,包括操作台、器具、药品等。

2. 操作环境:操作环境应保持安静整洁,充足的光线和空气流通。

3. 仪器准备:依据操作所需,准备好所需的仪器和设备,确保其正常运行。

4. 药品准备:依据操作所需,准备好所需的药品,按照要求准备数量和浓度。

二、操作技术要求1. 操作手法:操作时应掌握正确的手法,遵循中医的理论和原则,比如按揉、推拿、捏揉、拨叩等,力度适中,避免过于用力或过轻。

2. 位置选择:根据病情和需要,选择合适的位置进行操作,确保病人舒适和方便操作。

3. 仪器操作:对于需要使用仪器和设备的操作,应熟悉其使用方法和操作步骤,保证安全和有效性。

4. 防护操作:对于需要保护医护人员或病人的操作,如接触传染病患者时,需要进行相应的防护,如佩戴口罩、手套等。

5. 注意事项:对于操作过程中需要特别注意的事项,如避免操作部位的污染、避免造成身体不适等,应特别注意并遵守。

三、操作步骤1. 操作前准备:根据操作所需准备好仪器和药品,清洁和消毒操作场所。

2. 仔细询问:询问病人详细的病史和症状,并做好记录。

3. 望诊:运用中医望诊方法,观察病人面色、舌苔、脉象等,了解病情。

4. 摸诊:运用中医摸诊方法,检查病人相关部位的肿块、湿疹、疼痛等情况。

5. 闻诊:运用中医闻诊方法,辨别病人的脱落细胞、口臭等情况。

6. 询问:对病人进行详细询问,了解病情和病史。

7. 辨证论治:依据中医四诊法对病情进行辨证,确定治疗方法和技术。

8. 操作治疗:根据辨证论治的结果,进行中医护理技术操作,如针灸、推拿、艾灸等。

9. 治疗后观察:对治疗后的病人进行观察,如症状改善情况、舌色变化等。

10. 做好记录:及时记录病人的病情和治疗情况,便于跟踪和评估治疗效果。

中医敷药技术操作规程最新

中医敷药技术操作规程最新中医敷药技术操作规程是指中医在临床实践中使用药物进行敷贴治疗的操作准则。

其目的是为了规范中医敷药技术的操作,保证治疗效果,同时确保患者的安全。

下面是中医敷药技术操作规程的最新内容。

一、患者准备:1. 患者信息记录:包括患者姓名、性别、年龄、病情、过敏史等,确保对患者有足够的了解。

2. 患者准备:患者应保持身体清洁,无油脂、血液等物质附着在皮肤上。

3. 患者告知:告知患者关于敷药的目的、方法、注意事项和可能产生的不适反应等内容,征得患者的同意。

二、药物准备:1. 药物选择:根据患者的病情和个体差异,选择适宜的药物进行敷药治疗。

2. 药物准备:将敷药所需的药物按照医嘱准备好,确保其质量和准确性。

三、操作准备:1. 医护人员准备:操作敷药的医护人员应穿戴好洁净的工作服、手套等,保持良好的个人卫生习惯。

2. 消毒操作:对敷药所需的器械、用具进行消毒处理,以确保无菌。

四、操作步骤:1. 清洁皮肤:将敷药部位的皮肤用消毒液或清水进行清洁,保持皮肤的清洁和干燥。

2. 贴敷药物:将准备好的药物贴敷在患者的相应部位,注意避开伤口、溃疡等敏感部位。

3. 固定敷药:使用透气性好的敷料或胶带进行固定,确保药物能够有效贴附于患者的皮肤上。

4. 保持时间:根据医嘱要求,确定敷药的保持时间。

在此期间,患者应尽量保持休息、避免汗液和水等液体接触药物。

5. 敷药拆除:在敷药保持时间到达后,用清水或消毒液将敷药拆除,然后用干净的棉球或纱布轻拭皮肤。

五、注意事项:1. 药物选择:根据患者的病情和个体差异,选择适宜的药物进行敷贴治疗。

同时要注意药物的合理搭配,避免不良反应发生。

2. 皮肤条件:在敷药前应对患者的皮肤进行评估,注意皮肤的完整性、敏感性和炎症情况等。

3. 敷药时间:严格按照医嘱要求确定敷药的保持时间,不得违规操作。

4. 药量控制:控制敷药的药物剂量,避免药物浓度过高或过低,以免产生不良反应。

5. 观察记录:记录患者敷药后的反应和效果,包括患者的症状变化和皮肤状况等。