西塞山怀古ppt课件三

合集下载

语文版语文选修第7课《西塞山怀古》ppt课件3

2019/8/28

最新中小学教学课件

33

补充写作背景:诗人所处的时代是一个朝廷昏

暗、党争激烈、宦官专权、藩镇割据、危机四伏的时 代。唐宪宗时期,唐王朝取得了几次平定藩镇割据战 争的胜利,国家又出现了比较统一的局面。但这种景 象只是昙花一现,821-822年河北三镇又恢复了割 据局面。而这首诗写于824年,割据势力重新抬头, 当时刘禹锡由夔州刺史,调任和州刺史,沿江东下, 途经西塞山,即景抒怀写下这首诗。

台城 旧址在今南京市鸡鸣山南,本 是三国时代吴国的后苑城,东晋成 帝时改建。从东晋到南朝结束,这 里一直是朝廷台省(中央政府)和 皇宫所在地,既是政治中枢,又是 帝王荒淫享乐的场所。

1

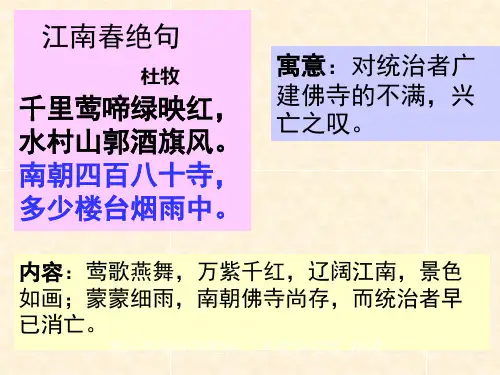

• (1)这两首怀古诗寄托了作者怎样的感慨?

•

吊古伤今,昔盛今衰,物是人非。

• (2)这两首诗所用的主要艺术手法各有特色,请结 合具体诗句加以分析。

① 根据课堂提问抓住老师的思路。老师在讲课过程中往往会提出一些问题,有的要求回答,有的则是自问自答。一般来说,老师在课堂上提出的问 题都是学习中的关键,若能抓住老师提出的问题深入思考,就可以抓住老师的思路。

② 根据自己预习时理解过的逻辑结构抓住老师的思路。老师讲课在多数情况下是根据教材本身的知识结构展开的,若把自己预习时所理解过的知识 逻辑结构与老师的讲解过程进行比较,便可以抓住老师的思路。

日夜思归,ห้องสมุดไป่ตู้恨难平

咏史怀古主题类型之一:借咏古抒发愤懑,

感慨自身的不幸遭遇(借古抒怀)。

1对比失落型:《念奴娇·赤壁怀古》苏轼

2同病相怜型:《咏怀古迹》杜甫

人事有代谢,往来成古今。江山留胜迹,我辈复登临。

水落鱼梁浅,天寒梦泽深。羊公碑尚在,读罢泪沾巾。

西塞山怀古 PPT课件

台城六代竞豪华,

结绮临春事最奢。

万户千门成野草,

只缘一曲后庭花。

【注释】①台城:六朝

帝王起居临政的地方。

②结绮临春:陈后主

营造的两座楼阁。

(1)这两首怀古诗寄托了作者怎样的感 慨? 答:吊古伤今。(昔盛今衰,物是人非)

(2)这两首诗所用的主要艺术手法各有 特色,请结合具体诗句加以分析。

韦庄诗:借景抒情,寓情于景。通过阴雨、江草、 鸟鸣、柳阴等景物,渲染出一幅凄清而令人伤感 的画面。 或:通篇侧面烘托,以自然景物的“无 情”反衬人的无限伤痛与感慨。

了胜利者那种摧枯拉朽、咄咄逼人,失败者黯 然失色,仓皇逃窜的神态。

3、“人世几回伤往事,山形依旧枕寒流” 什么手法?感慨什么?

对比、拟人。江山依旧,人事全非。金 陵政治风云几经变幻,六朝相继覆灭,而江 流滔滔,山形依旧。

这些政权的灭亡,大都有相似的原因。 但是人们总不接受历史的教训,循环往复地 因袭着前人的失误而不自省。“几回”二字 概括了六朝政权更迭的历史,不仅包括晋吴 更替的历史感叹,亦包括古人伤古人,今人 伤古人,未来人伤今人的普通而深刻的意义。

3、长庆四年(八二四年)刘禹锡由夔州 刺史调任和州刺史,沿江东下,途经西塞 山,抚今追昔,感慨万千,写下这首动人 心魄的诗篇。

一读诗歌 理解大意 [诗文解释]

王濬率领高大的战船,顺江而下,讨 伐东吴,金陵城中的王气黯然消失。 千丈的铁链沉入江底,一片投降的旗 子挂在石头城上。人生中有几回伤感 往事,山形依然没有改变,枕靠在长 江上。从今以后天下统一,旧日的堡 垒在一片芦荻草中显得凄凉萧瑟。

刘禹锡诗:重在对比,前两句回忆昔日的繁华,后 两句写今日的荒凉及缘由。

谢谢指导 再见

背景链接:

《西塞山怀古》PPT课件

1、“王濬楼船下益州,金陵王气黯然 收”,这一联中哪两个字用得好?

“下”和“收”字用得好 。

“下”:一有符合地理形式,由上游向下游 进军,符合历史事实的意思;又有西晋攻下 了东吴的意思; “收”字,写出了东吴的望 风披靡。 益州金陵,相距遥遥,一“下”即“收”, 何其速也!两字对举就渲染出一方是声势赫赫, 一方是闻风丧胆。

小结

思想感情: 这是一首怀古诗。诗人追怀西晋灭 吴的史实,抒发感慨借古讽今,将批判 的锋芒指向地方割据势力,并提醒唐朝 统治者不要忘记历史教训。 表现手法: 对比、借古讽今

颔联:“千寻铁锁沉江底,一片降幡出石头” 是承上联具体地写出金陵政权“黯然收” 的景况和原因。 “千寻铁锁”是东吴在西塞山下江险碛要 处的设防。它包含有两层意思:一是表明东 吴政权尽管腐败,但还是不愿轻易失国,而 进行拼死抵抗的;二是渲染王濬的足智多谋, 英勇善战。

颈联:“人世几回伤往事,山形依旧枕寒流”

“几回伤往事”,不仅有对前朝兴所以这里的 亡的感叹,也有对自己一生遭遇的悲诉。一 个“伤”字,充分表现了悲痛之情。

尾联:“今逢四海为家日,故垒萧萧芦荻秋” 是全诗的主旨。 诗人对往事的“伤”是根于当世的忧,伤往事是次, 忧当世是主。

尾联含蓄地表达了怎样的深意?

•

这里有赞颂,有庆幸但更深层次的是提醒,是警诫。 安史之乱使唐朝岌岌可危;乱后,河北,山东藩镇割据 局面愈演愈烈,时刻威胁着唐王朝的安全。眼前的升平 景象不知道哪天会被烽火打乱;如今长满芦苇的故垒, 不知道哪天又会变成战争的前沿。 • 曾经的“金陵王气”,曾经的“西晋楼船”,今天 都成为了一片荒凉之地;曾经雄踞一方,不可一世的割 据势利,今天也只是人们“伤”的陈年往事。诗人在纵 横开阖,酣畅流利的叙事描写当中,对重新抬头的割据 势力做了迎头痛击——历史的大流永远是“大一统”, 民心所向,不以割据者的意志为转移,想要分裂国家, 发动战争,最终也不过就是徒让后人“伤往事”而已。

《西塞山怀古》教学ppt

诗人在剪裁上颇具功力.他从众多的史事中单选 西晋灭吴一事,这是耐人寻味的,因为东吴是六 朝的头,它又有颇为"新颖"的防御工事,竟然 覆灭了.照理后人应 引以为鉴,其实不然.所以 写吴的灭亡,不仅揭示了当时吴王的昏聩,更表 现了那些后来者的愚蠢,也反映了国家的统一是 历史的必然.其次,诗人写晋吴之战,重 点是写 吴,而写吴又着重点出那种虚妄的精神支柱"王 气",天然的地形,千寻的铁链,皆不足恃.这 就从反面阐发了一个深刻的思想,那就是"兴废 由人事,山川 空地形"(刘禹锡《金陵怀古》). 可见如此剪裁,就在于它能完满地表现其主题思 想.

�

后四句释义

人间有几回兴亡的伤心往事, 高山依旧枕着寒流没有变化. 从此四海一家过着太平日子, 故垒萧条长满芦荻秋风飒飒.

前四句赏析

诗的前四句,洗炼,紧凑,在对比之中写 出了双方的强弱,进攻的路线,攻守的方 式,战争的结局.它只用第一句诗写西晋 水军出发,下面就单写东吴:在战争开始 的反映,苦心经营的工事被毁,直到举旗 投降,步步紧逼,一气直下.人们不仅看 到了失败者的形象,也看到了胜利者的那 种摧枯拉朽的气势.可谓虚实相间,胜败 相形,巧于安排.

西塞山怀古

刘禹锡

作者简介

刘禹锡( 唐文学家, 刘禹锡( 772 一 842 )唐文学家,哲学 字梦得,洛阳(现在属河南省) 家.字梦得,洛阳(现在属河南省)人, 自言系出中山(现在河北省定州市). ).贞 自言系出中山(现在河北省定州市).贞 元进士,又登博学宏词科.授监察御史, 元进士,又登博学宏词科.授监察御史, 参加王叔文集团, 参加王叔文集团,反对 宦官和藩镇割据 势力.失败后,贬朗州司马,迁连州刺史. 势力.失败后,贬朗州司马,迁连州刺史. 后以裴度力荐,任太子宾客,加检校礼部 后以裴度力荐,任太子宾客, 尚书,世称对宾客.和柳宗元交谊很深, 尚书,世称对宾客.和柳宗元交谊很深, 人称"刘柳" 白居易唱和甚多, 人称"刘柳",晚年与 白居易唱和甚多, 并称"刘白" 其诗通俗清新, 并称"刘白".其诗通俗清新,善用比兴 寄托手法.《竹枝词》《杨柳枝词》和 寄托手法. 竹枝词》《杨柳枝词》 》《杨柳枝词 插田歌》等组诗,富有民歌特色, 《插田歌》等组诗,富有民歌特色,为唐 诗中别开生面之作. 长于说理. 诗中别开生面之作.为文 长于说理.又 通医学.重要哲学著作《无论》三篇, 通医学.重要哲学著作《无论》三篇,提 大与人交相胜""还相用"的学说. ""还相用 出"大与人交相胜""还相用"的学说. 认为自然的职能在于"生万物" 认为自然的职能在于"生万物",人的职 能在于"治万物" 当时的" 能在于"治万物",驳斥了 当时的"因 果报应"论和"天人感应" 果报应"论和"天人感应"说.还提出任 何事物都不能"逃乎数而越乎势"的命题. 何事物都不能"逃乎数而越乎势"的命题. 后期对佛教思想表现了妥协. 后期对佛教思想表现了妥协.有《刘梦得 文集》 文集》.

西塞山怀古公开课PPT课件

《西塞山怀古》的主题思想

01

02

03

ห้องสมุดไป่ตู้历史沧桑

通过对西塞山地区历史的 回顾,表达了诗人对历史 沧桑的感慨和对兴衰更替 的反思。

怀古伤今

通过对历史事件的描绘, 表达了诗人对过去的怀念 和对现实的忧虑。

人生感悟

通过对历史人物的生平和 命运的描述,表达了诗人 对人生的感悟和思考。

《西塞山怀古》的艺术特色

05

公开课总结与展望

公开课收获与感悟

01

02

03

04

深入理解了《西塞山怀古》的 背景和意义

掌握了诗歌鉴赏的基本方法

提高了自己的文学素养和审美 能力

学会了从多个角度分析诗歌, 更加全面地理解作品

公开课不足与改进

部分内容过于简略,缺乏深度分析 时间安排不够合理,有些环节过于紧凑

互动环节较少,学生参与度不高 部分概念表述不够准确,需要进一步核实和修正

第四部分:总结与反思

02

西塞山的历史文化背景

西塞山的地理环境

位于湖北省黄石市,是长江中游 的重要节点,扼守着长江的咽喉

地带。

山势险要,地势陡峭,是古代兵 家必争之地。

周边地区有着丰富的自然景观和 人文景观,是旅游和探险的好去

处。

西塞山的历史沿革

在历史上,西塞山是楚国的重要关隘,曾是楚国与中原国家之间的战争与贸易的交 通要道。

03

《西塞山怀古》的创作背景与主题

《西塞山怀古》的创作背景

时代背景

唐朝由盛转衰,战争频繁,诗人 身处其中,感受到了历史的沧桑

巨变。

个人经历

诗人刘禹锡曾在西塞山附近任职, 对当地的历史和风物有深入的了解 和感受。

文化氛围

刘禹锡《西塞山怀古》古诗课件PPT(19页)

作品赏析

ZUOPINSHANGXI

颈联“人世几回伤往事,山形依旧枕寒流” 在结构上有什么作用?“往事”指哪些事?

“人世几回伤往事,山形依 旧枕寒流”结构上的作用及 “往事”的具体内容:

本联是诗人从怀古转入现实,抒发兴亡感慨的过渡。 往事,古代的兴亡之事。建都金陵而亡国的不仅仅是吴 国,东晋和南朝的宋、齐、梁、陈都建都于此而亡国。

注释:

①海内一家,指国家统一。

②故垒,旧时的营垒,这里指 西塞山。

③萧萧,萧瑟的样子。

作品赏析

ZUOPINSHANGXI

首联“王濬楼船下益州,金陵王气黯然 收”,采用怎样的修辞手法?“下”与“收” 有着怎样意味?

“王濬楼船下益州,金陵王气黯然收。”

这句诗以夸张手法,突出表现了西晋军队的势如破 竹以及东吴军事防御的不堪一击。益州至金陵何止千里, 但诗人却以一“下”字突显出王濬楼船的雄壮伟岸与摧 腐拉朽,一“收”字更彰显了东吴败亡之迅捷与惨淡。

西塞山怀古

[唐]刘禹锡

王濬楼船下益州,金陵王气黯然收。 千寻铁锁沉江底,一片降幡出石头。 人世几回伤往事,山形依旧枕寒流。 今逢四海为家日,故垒萧萧芦荻秋。

①王濬②楼船下③益州, ④金陵王气黯然收。

王濬的战船沿江东下离开益州(进攻 吴国)。显赫无比的金陵王气骤然失色。

注释:

①王濬(jùn),西晋益州剌史。晋 武帝司马炎伐吴,派王濬造大船, 出巴蜀,直取吴都。

②铁锁沉江,东吴的亡国之君孙皓 知道晋国派水军来攻,在长江险要 处设铁锁阻拦,王濬造大筏,用火 烧毁铁锁,直抵石头城(即金陵)。

③降幡,表示投降的旗帜。

②

山 形

人 世

①

依几

旧回

枕伤

寒往

【高中语文】西塞山怀古ppt精品课件3

如刘禹锡的《石头城》: 山围故国周遭在,潮打空城寂寞回。 淮水东边旧时月,夜深还过女墙来。

全诗通篇写景,群山仍在,潮水依旧, 月光依然,所变者是“故国”、“空 城” ,昔日繁华已化为乌有。 全诗基调凄凉不堪,句句都融合着诗 人的故国萧条之感,令人不胜伤感。

3、 怀古咏史,别有寓意 :

这些诗作大多是作者在怀古咏 史的同时,融进了的自己切实的生 活感受和独特的生活体验,具有强 烈的个人意识。

与诸子登岘山(P12) 孟浩然 人事有代谢,往来成古今。 江山留胜迹,我辈复登临。 水落鱼梁浅,天寒梦泽深。 羊公碑尚在,读罢泪沾襟! 思考:1、这首诗最后诗人似乎一直在描

写叙事,诗人仅仅在叙事吗? 2、诗歌表达了诗人什么样的人 生感慨?为什么?

咏怀古迹五首· 其三 (P30) 杜甫 群山万壑赴荆门, 生长明妃尚有村。 一去紫台连朔漠, 独留青冢向黄昏。 画图省识春风面, 环佩空归月夜魂。 千载琵琶作胡语, 分明怨恨曲中论。 思考:1、请找出诗歌中点明主旨的词语。

2、尾联写昭君的琵琶声中充满怨恨, 那么她怨恨什么呢? 3、如何理解“空归”的“空”? 4、作者写昭君“怨恨”的目的何在?

2、 抒发感慨,感伤兴衰(变迁)

既然是怀古咏史,现实的不尽人 意就难免使诗人触景生情,抒发对事 物由盛而衰的感伤,独抒思古之幽情。 抒发对物换星移、物是人非的悲哀之 情。尤其是作为六朝古都、曾经繁华 一时的金陵更是成为古代诗人们感情 的集射地,不知触发了多少人的怀古 之情,金陵怀古几乎成为咏史诗的一 个专题。

一 咏史怀古诗的主题: 1、感慨身世,关照自我

有的怀古咏史诗着眼于个人境遇变化,借古人古 事抒发自己的感慨。在鉴赏这类诗词时还要抓住历史 人物或事件和诗人自己身世之间的连接点,找出二者 的共通之处,就能很好的理解作品的深刻寓意。 如苏轼的《念奴娇· 赤壁怀古》,周瑜在“小乔 初嫁”时就立下了令“强虏灰飞烟灭”之大功,可谓 少年得志,风流倜傥,而自己人到中年,却功业无成, “早生华发”,与周瑜相比,简直不可同日而语。故 地重游,联想古人,关照自己,正是有了这一层自我 关照,才使这首词具有了更为普遍的意义,引起了多 少人的共同的心理感受,正是这样,这首杰出的赤壁 怀古词才有了长久的生命。

西塞山怀古课件

D.“拂云”写石燕掠雨穿云的状态,“吹浪”表现江豚行风鼓 浪的气势,颈联寄寓了作者面对历史沧桑变化的感慨。

E.全诗寄慨言志,格调高昂,手法高妙,借对六朝覆灭的哀叹, 表现出对唐朝江山风雨飘摇、日益衰败的深沉忧思。 (2) “英雄一去豪华尽,惟有青山似洛中” 与李白《苏台览 古》中“只今惟有西江月,曾照吴王宫里人” 、陆游《楚城》 中“一千五百年间事,只有滩声似旧时”有异曲同工之妙。概括 以上三句在写法和主题上的共同点。参考答案: 写法:都是衬托(反衬)的手法, 主题:都表达了以不变的客观事实、自然景物衬托多变的人间万 事,历史兴衰的主题。

下面对诗歌的理解分析,不正确的两项是( )( )

A.首句从陈后主专事游宴以致亡国的史事说起, 以“玉树歌残”点染出陈后主的悲剧命运,字里 行间隐含惋惜之情。 B.首联第二句一“合”一“空”二字,前者写隋 朝大军的攻势凌厉,兵临城下;后者写陈的不堪 一击,土崩瓦解。

C.第二联写金陵的衰败景象:六朝以来的英雄已 成荒冢,昔日豪华的宫殿也已是禾黍遍野。作者 吊今怀古,触目伤情。

“下”:一有符合地理形式,由上 游向下游进军,符合历史事实的意 思;又有西晋攻下了东吴的意思; “收”字,写出了东吴的望风披 靡。 益州金陵,相距遥遥,一“下”即 “收”,何其速也!两字对举就渲染 出一方是声势赫赫,一方是闻风丧胆。

千寻铁锁沉江底,一片降幡出石头。

吴国千寻铁链也被烧沉江底, 悬挂。 一片投降白旗金陵城头

中国传统文学中最大的抒情主题,不是 爱,不是死,而是怀古之情、兴亡之叹。 ---余秋雨 咏史怀古诗,是诗人在阅读史书或游览古 迹时,有感于历史人物或历史事件,引发 出对时局或身世共鸣的作品。 这类作品内容与思想大都比较沉重,感情 基调一般都比较苍劲悲凉。 怀古诗词因为要摘取历史的某些片段,因 此人们往往又笼统地称其为咏史怀古诗。

江苏省宿迁市马陵中学高中语文苏教版选修《唐诗宋词选读》之西塞山怀古课件

山围故国周遭在,潮打空城寂寞回。 淮水东边旧时月,夜深还过女墙来。

全诗通篇写景,群山仍在,潮水仍旧,月光依 然,所变者已是“故国”、“空城”、“旧时 月”,往日繁华已化为乌有,全诗基调凄凉不 堪,句句都融会着诗人的故国萧条之感,令人 不胜伤感

主题一:感伤兴衰、朝代更替、物是人非

现实的不尽人意常常使诗人亲临旧地或回想 史实时触景生情, 感念物换星移、物是人非,慨 叹昔盛今衰,独抒思古之幽情。尤其是做为六 朝古都、曾经繁华一时的金陵更是成为古代诗 人们感情的集射地,不知触发了多少人的怀古 之情,金陵怀古几乎成为咏诗的一个专题。

诗人反对地方割据势;极力赞扬四海为家, 江山一统。同时,六朝灭亡的历史教训,也 是对当朝统治者的忠告,有一箭双雕的效 果。

三读诗歌 评品赏析

1、“王濬楼船下益州,金陵王气黯然 收” 这①一“联下中”哪和两“个收字”用字得用好得?好。 ② “下”:一有符合地理情势,由上游向 下游进军,符合历史事实的意思;又有西 晋攻下了东吴的意思; “收”字,写出了 东吴的望风披靡。 ③ 益州金陵,相距遥遥,一“下”即“收”, 何其速也!两字对举就渲染出一方是声势赫 赫,一方是闻风丧胆。

主题二:关照自我 :敬慕古人、期 望建功立业、感慨功业无成

有的怀古咏史诗着眼于个人境遇变化,借古 人古事关照自我,畅诉衷肠。在鉴赏这类诗 词时就要抓住历史人物或事件和诗人自己身 世之间的连接点,找出二者的共通之处,才 能很好的理解作品的深刻寓意。

如苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》,周瑜“谈笑间” 立 “强虏灰飞烟灭”之大功,可谓神勇威武、少年得志, 而苏轼自己人到中年,却功业无成,“早生华发”,与 周瑜相比,简直不可同日而语。故地重游,联想古人, 关照自己。正因为这样,这首杰出的赤壁怀古词才有了 长久的生命力。

全诗通篇写景,群山仍在,潮水仍旧,月光依 然,所变者已是“故国”、“空城”、“旧时 月”,往日繁华已化为乌有,全诗基调凄凉不 堪,句句都融会着诗人的故国萧条之感,令人 不胜伤感

主题一:感伤兴衰、朝代更替、物是人非

现实的不尽人意常常使诗人亲临旧地或回想 史实时触景生情, 感念物换星移、物是人非,慨 叹昔盛今衰,独抒思古之幽情。尤其是做为六 朝古都、曾经繁华一时的金陵更是成为古代诗 人们感情的集射地,不知触发了多少人的怀古 之情,金陵怀古几乎成为咏诗的一个专题。

诗人反对地方割据势;极力赞扬四海为家, 江山一统。同时,六朝灭亡的历史教训,也 是对当朝统治者的忠告,有一箭双雕的效 果。

三读诗歌 评品赏析

1、“王濬楼船下益州,金陵王气黯然 收” 这①一“联下中”哪和两“个收字”用字得用好得?好。 ② “下”:一有符合地理情势,由上游向 下游进军,符合历史事实的意思;又有西 晋攻下了东吴的意思; “收”字,写出了 东吴的望风披靡。 ③ 益州金陵,相距遥遥,一“下”即“收”, 何其速也!两字对举就渲染出一方是声势赫 赫,一方是闻风丧胆。

主题二:关照自我 :敬慕古人、期 望建功立业、感慨功业无成

有的怀古咏史诗着眼于个人境遇变化,借古 人古事关照自我,畅诉衷肠。在鉴赏这类诗 词时就要抓住历史人物或事件和诗人自己身 世之间的连接点,找出二者的共通之处,才 能很好的理解作品的深刻寓意。

如苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》,周瑜“谈笑间” 立 “强虏灰飞烟灭”之大功,可谓神勇威武、少年得志, 而苏轼自己人到中年,却功业无成,“早生华发”,与 周瑜相比,简直不可同日而语。故地重游,联想古人, 关照自己。正因为这样,这首杰出的赤壁怀古词才有了 长久的生命力。

《西塞山怀古》可用22页PPT

。——华盛顿 17、一个人即使已登上顶峰,也仍要自强不息。——罗素·贝克 18、最大的挑战和突破在于用人,而用人最大的突破在于信任人。——马云 19、自己活着,就是为了使别人过得更美好。——雷锋 20、要掌握书,莫被书掌握;要为生而读,莫为读而生。——布尔沃

《西塞山怀古》可用

11、获得的成功越大,就越令人高兴 。野心 是使人 勤奋的 原因, 节制使 人枯萎 。 12、不问收获,只问耕耘。如同种树 ,先有 根茎, 再有枝 叶,尔 后花实 ,好好 劳动, 不要想 太多, 那样只 会使人 胆孝懒 惰,因 为不实 践,甚 至不接 触社会 ,难道 你是野 人。(名 言网) 13、不怕,不悔(虽然只有四个字,但 常看常 新。 14、我在心里默默地为每一个人祝福 。我爱 自己, 我用清 洁与节 制来珍 惜我的 身体, 我用智 慧和知 识充实 我的头 脑。 15、这世上的一切都借希望而完成。 农夫不 会播下 一粒玉 米,如 果他不 曾希望 它长成 种籽; 单身汉 不会娶 妻,如 果他不 曾希望 有小孩 ;商人 或手艺 人不会 工作, 如果他 不曾希 望因此 而有收 益。-- 马钉路 德。

END

《西塞山怀古》可用

11、获得的成功越大,就越令人高兴 。野心 是使人 勤奋的 原因, 节制使 人枯萎 。 12、不问收获,只问耕耘。如同种树 ,先有 根茎, 再有枝 叶,尔 后花实 ,好好 劳动, 不要想 太多, 那样只 会使人 胆孝懒 惰,因 为不实 践,甚 至不接 触社会 ,难道 你是野 人。(名 言网) 13、不怕,不悔(虽然只有四个字,但 常看常 新。 14、我在心里默默地为每一个人祝福 。我爱 自己, 我用清 洁与节 制来珍 惜我的 身体, 我用智 慧和知 识充实 我的头 脑。 15、这世上的一切都借希望而完成。 农夫不 会播下 一粒玉 米,如 果他不 曾希望 它长成 种籽; 单身汉 不会娶 妻,如 果他不 曾希望 有小孩 ;商人 或手艺 人不会 工作, 如果他 不曾希 望因此 而有收 益。-- 马钉路 德。

END

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

金陵图 韦庄(唐) 江雨霏霏江草齐,六朝如梦鸟空啼。 无情最是台城柳,依旧烟笼十里堤。

赤壁 杜牧(唐) 折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。 东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔

这首诗作变换视角,讥讽周瑜成功的侥幸。诗 的开头二句,借物起兴,慨叹前朝人物事迹, 后二句议论:赤壁大战,周瑜火攻,倘无东风, 东吴早灭,二乔将被虏去,历史就要改观。诗 的构思极为精巧,议论新颖独特 ,发人所未 发,一反众口一辞的论调而又不悖情理,使人 耳目一新。

解题指导

(一)、弄清作品所涉及的史实、历史人物 和典故 何地 何人 何事 (二)、透过史实,揣摩诗人所吟咏之情

缅怀前贤表达敬仰 昔盛今衰感慨盛衰无常 类比对比感慨壮志难酬、怀才不遇 借古讽今感慨国运衰微 抒发爱国情怀 揭露统治者的昏庸腐朽、奢侈淫逸

用狡计去害友人的人,自己将陷于危险埋伏之中。——伊索 接受挑战,就可以享受胜利的喜悦。——杰纳勒尔·乔治·S·巴顿 能说不能做,不是真智慧。 理想的路总是为有信心的人预备着。 当你的朋友向你倾吐胸襟的时候,你不要怕说出心中的“否”,也不要瞒住心中的“可”。 学做任何事得按部就班,急不得。 人若软弱就是自己最大的敌人;人若勇敢就是自己最好的朋友。 要有生活目标,一辈子的目标,一段时期的目标,一个阶段的目标,一年的目标,一个月的目标,一个星期的目标,一天的目标,一个小时的 目标,一分钟的目标。——列夫·托尔斯泰说

一读诗歌 理解大意

晋代王濬乘楼船自成都东下, 金陵帝王瑞气全都黯然收煞。 吴国千寻铁链也被烧沉江底, 一片投降白旗金陵城头悬挂。 人间有几回兴亡的伤心往事, 高山依旧枕着寒流没有变化。 从此四海一家过着太平日子, 故垒萧条长满芦荻秋风飒飒

二读诗歌 评品赏析

1、“王濬楼船下益州“下”:一有符合地理形式,由上游向 下游进军,符合历史事实的意思;又有西 晋攻下了东吴的意思; “收”字,写出了 东吴的望风披靡。 ③ 益州金陵,相距遥遥,一“下”即“收”, 何其速也!两字对举就渲染出一方是声势赫 赫,一方是闻风丧胆。

例文

思想感情

表现手法

念奴娇·赤壁怀古1感慨壮志难酬 1虚实相生2联想

2忧国忧民

3对比 4用典

登幽州台歌

同1、同2

直抒胸臆

过华清宫

3批判奢侈淫逸, 同2同1 同2 同4

京口北固亭怀古 同1,同2 同四、5借古讽今

扬州慢

昔盛今衰的感伤 同1,同2,

同3,同4

了解咏史怀古诗的艺术特征:

(1)“诗”与“史”的结合:文学性和历史性 的统一 (2)“咏史”和“言志”的结合:对现实政治 的强烈关注 咏史是动因,言志抒怀是最终的旨归。 (3)“古”与“今”的结合:多维的时空组合。 一般先怀古,即由眼前所见之景物,引发思古之 幽情,然后再伤今,即由凭吊古人引发对当下的 时代社会或作者自我生存状况的感慨和思考。

西塞山怀古

刘禹锡

作者与背景

刘禹锡(772—842)字梦得,洛阳人。 他是中唐时期杰出的诗人、进步的思想 家和哲学家。晚年曾任太子宾客,后世 称刘宾客。讽喻诗、竹枝词、怀古诗是 刘禹锡诗集中最有成就的作品,尤其是 后两者在中国诗歌史上更有突出的地位。 刘禹锡一向反对藩镇割据,渴望四海统 一,《西塞山怀古》就表达了诗人这种 强烈的愿望。

三读诗歌 把握寓意

刘禹锡所处的中唐是藩镇割据的时代,其间 虽然在唐宪宗时期出现过短暂的统一,但至 刘禹锡写作此诗时的唐穆宗长庆四年(824), 河北三镇又恢复到了割据状态。金陵(今南京) 虽是六朝古都,但都是割据一方的政权。

诗人在诗中将批判的锋芒指向地方割据势 力,因此诗人的怀古其实是在慨今;四海为 家,江山一统是诗人所极力赞扬的。同时, 六朝灭亡的历史教训,也是对当朝统治者的 忠告,有一箭双雕的效果。

2、颔联将晋吴之战的形势从哪些方 面作了形象地描绘?什么手法?

① 从形象上看,一横一竖,一下沉一高扬;从 色彩上看,一边是晋军烧毁铁锁的冲天火光,一 边是投降的白旗;从气氛上,晋军得胜趾高气 扬,东吴兵败无限凄惨。 ②对比的手法。

在对比中写出了战争双方的强弱,更写出了 胜利者那种摧枯拉朽、咄咄逼人,而失败者黯 然失色,仓皇逃窜的神态。

身体健康,

学习进步!

如苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》,周瑜“谈笑间” 立 “强虏灰飞烟灭”之大功,可谓神勇威武、少年得志, 而苏轼自己人到中年,却功业无成,“早生华发”,与 周瑜相比,简直不可同日而语。故地重游,联想古人, 关照自己。正因为这样,这首杰出的赤壁怀古词才有了 长久的生命力。

鉴赏方法指要

首先,弄清史实,疏通文意。读懂咏史 怀古诗,对作品所涉及的史实和人物一 定要有所了解,这就要求要积累一定的 历史知识。

今日听君歌一曲,暂凭杯酒长精神。

余秋雨先生说过,中国传统文学中最大 的抒情主题,不是爱,不是死,而是怀 古之情、兴亡之叹。咏史诗就是以吟咏 或评论历史故事或人物为题材,借此抒 发情怀、讽刺时事的诗歌。怀古诗则是 由作者身临旧地凭吊古迹而产生联想、 想象,引起感慨而抒发情怀抱负。

一 咏史怀古诗的主题: 《石头城》

主题二:怀古咏史,别有寓意

这类诗作大多是作者在怀古咏史的同 时,融进了的自己切实的生活感受和 独特的生活体验,借古事、故地发出 自己的声音,具有强烈个人意识。 或是借古讽今,别有寄托。

主题三:感慨身世,关照自我

有的怀古咏史诗着眼于个人境遇变化,借古 人古事关照自我,畅诉衷肠。在鉴赏这类诗 词时就要抓住历史人物或事件和诗人自己身 世之间的连接点,找出二者的共通之处,才 能很好的理解作品的深刻寓意。

山围故国周遭在,潮打空城寂寞回。 淮水东边旧时月,夜深还过女墙来。

全诗通篇写景,群山仍在,潮水依旧,月光依 然,所变者已是“故国”、“空城”、“旧时 月”,昔日繁华已化为乌有,全诗基调凄凉不 堪,句句都融合着诗人的故国萧条之感,令人 不胜伤感

主题一:抒发感慨,感伤兴衰

现实的不尽人意常常使诗人亲临旧地或回想 史实时触景生情, 感念物换星移、物是人非,慨 叹昔盛今衰,独抒思古之幽情。尤其是做为六 朝古都、曾经繁华一时的金陵更是成为古代诗 人们感情的集射地,不知触发了多少人的怀古 之情,金陵怀古几乎成为咏诗的一个专题。

乌衣巷 刘禹锡 朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。 旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。

其次,分析技巧,体察诗心。

咏史怀古诗歌的写作一般是先叙事写景, 极力铺垫;后议论抒情,点明主旨。还有 一些只叙述对比而不加议论,留有充分想 象发挥的空间,引发读者的思考。

《越中揽古》李白 越王勾践灭吴归,战士还家尽锦衣, 宫女如花满春殿,至今只有鹧鸪飞

三.拓展阅读

.比较下面两首诗,分析刘禹锡的性格. 赠梦得 白居易

•为我引杯添酒饮,与君把箸击盘歌。

•诗称国手徒为尔,命压人头不奈何。 •举眼风光长寂寞,满朝官职独蹉跎。

•亦知合被才名折,二十三年折太多

酬乐天扬州初逢席上见赠 刘禹锡

巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身。

怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。 沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。

赤壁 杜牧(唐) 折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。 东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔

这首诗作变换视角,讥讽周瑜成功的侥幸。诗 的开头二句,借物起兴,慨叹前朝人物事迹, 后二句议论:赤壁大战,周瑜火攻,倘无东风, 东吴早灭,二乔将被虏去,历史就要改观。诗 的构思极为精巧,议论新颖独特 ,发人所未 发,一反众口一辞的论调而又不悖情理,使人 耳目一新。

解题指导

(一)、弄清作品所涉及的史实、历史人物 和典故 何地 何人 何事 (二)、透过史实,揣摩诗人所吟咏之情

缅怀前贤表达敬仰 昔盛今衰感慨盛衰无常 类比对比感慨壮志难酬、怀才不遇 借古讽今感慨国运衰微 抒发爱国情怀 揭露统治者的昏庸腐朽、奢侈淫逸

用狡计去害友人的人,自己将陷于危险埋伏之中。——伊索 接受挑战,就可以享受胜利的喜悦。——杰纳勒尔·乔治·S·巴顿 能说不能做,不是真智慧。 理想的路总是为有信心的人预备着。 当你的朋友向你倾吐胸襟的时候,你不要怕说出心中的“否”,也不要瞒住心中的“可”。 学做任何事得按部就班,急不得。 人若软弱就是自己最大的敌人;人若勇敢就是自己最好的朋友。 要有生活目标,一辈子的目标,一段时期的目标,一个阶段的目标,一年的目标,一个月的目标,一个星期的目标,一天的目标,一个小时的 目标,一分钟的目标。——列夫·托尔斯泰说

一读诗歌 理解大意

晋代王濬乘楼船自成都东下, 金陵帝王瑞气全都黯然收煞。 吴国千寻铁链也被烧沉江底, 一片投降白旗金陵城头悬挂。 人间有几回兴亡的伤心往事, 高山依旧枕着寒流没有变化。 从此四海一家过着太平日子, 故垒萧条长满芦荻秋风飒飒

二读诗歌 评品赏析

1、“王濬楼船下益州“下”:一有符合地理形式,由上游向 下游进军,符合历史事实的意思;又有西 晋攻下了东吴的意思; “收”字,写出了 东吴的望风披靡。 ③ 益州金陵,相距遥遥,一“下”即“收”, 何其速也!两字对举就渲染出一方是声势赫 赫,一方是闻风丧胆。

例文

思想感情

表现手法

念奴娇·赤壁怀古1感慨壮志难酬 1虚实相生2联想

2忧国忧民

3对比 4用典

登幽州台歌

同1、同2

直抒胸臆

过华清宫

3批判奢侈淫逸, 同2同1 同2 同4

京口北固亭怀古 同1,同2 同四、5借古讽今

扬州慢

昔盛今衰的感伤 同1,同2,

同3,同4

了解咏史怀古诗的艺术特征:

(1)“诗”与“史”的结合:文学性和历史性 的统一 (2)“咏史”和“言志”的结合:对现实政治 的强烈关注 咏史是动因,言志抒怀是最终的旨归。 (3)“古”与“今”的结合:多维的时空组合。 一般先怀古,即由眼前所见之景物,引发思古之 幽情,然后再伤今,即由凭吊古人引发对当下的 时代社会或作者自我生存状况的感慨和思考。

西塞山怀古

刘禹锡

作者与背景

刘禹锡(772—842)字梦得,洛阳人。 他是中唐时期杰出的诗人、进步的思想 家和哲学家。晚年曾任太子宾客,后世 称刘宾客。讽喻诗、竹枝词、怀古诗是 刘禹锡诗集中最有成就的作品,尤其是 后两者在中国诗歌史上更有突出的地位。 刘禹锡一向反对藩镇割据,渴望四海统 一,《西塞山怀古》就表达了诗人这种 强烈的愿望。

三读诗歌 把握寓意

刘禹锡所处的中唐是藩镇割据的时代,其间 虽然在唐宪宗时期出现过短暂的统一,但至 刘禹锡写作此诗时的唐穆宗长庆四年(824), 河北三镇又恢复到了割据状态。金陵(今南京) 虽是六朝古都,但都是割据一方的政权。

诗人在诗中将批判的锋芒指向地方割据势 力,因此诗人的怀古其实是在慨今;四海为 家,江山一统是诗人所极力赞扬的。同时, 六朝灭亡的历史教训,也是对当朝统治者的 忠告,有一箭双雕的效果。

2、颔联将晋吴之战的形势从哪些方 面作了形象地描绘?什么手法?

① 从形象上看,一横一竖,一下沉一高扬;从 色彩上看,一边是晋军烧毁铁锁的冲天火光,一 边是投降的白旗;从气氛上,晋军得胜趾高气 扬,东吴兵败无限凄惨。 ②对比的手法。

在对比中写出了战争双方的强弱,更写出了 胜利者那种摧枯拉朽、咄咄逼人,而失败者黯 然失色,仓皇逃窜的神态。

身体健康,

学习进步!

如苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》,周瑜“谈笑间” 立 “强虏灰飞烟灭”之大功,可谓神勇威武、少年得志, 而苏轼自己人到中年,却功业无成,“早生华发”,与 周瑜相比,简直不可同日而语。故地重游,联想古人, 关照自己。正因为这样,这首杰出的赤壁怀古词才有了 长久的生命力。

鉴赏方法指要

首先,弄清史实,疏通文意。读懂咏史 怀古诗,对作品所涉及的史实和人物一 定要有所了解,这就要求要积累一定的 历史知识。

今日听君歌一曲,暂凭杯酒长精神。

余秋雨先生说过,中国传统文学中最大 的抒情主题,不是爱,不是死,而是怀 古之情、兴亡之叹。咏史诗就是以吟咏 或评论历史故事或人物为题材,借此抒 发情怀、讽刺时事的诗歌。怀古诗则是 由作者身临旧地凭吊古迹而产生联想、 想象,引起感慨而抒发情怀抱负。

一 咏史怀古诗的主题: 《石头城》

主题二:怀古咏史,别有寓意

这类诗作大多是作者在怀古咏史的同 时,融进了的自己切实的生活感受和 独特的生活体验,借古事、故地发出 自己的声音,具有强烈个人意识。 或是借古讽今,别有寄托。

主题三:感慨身世,关照自我

有的怀古咏史诗着眼于个人境遇变化,借古 人古事关照自我,畅诉衷肠。在鉴赏这类诗 词时就要抓住历史人物或事件和诗人自己身 世之间的连接点,找出二者的共通之处,才 能很好的理解作品的深刻寓意。

山围故国周遭在,潮打空城寂寞回。 淮水东边旧时月,夜深还过女墙来。

全诗通篇写景,群山仍在,潮水依旧,月光依 然,所变者已是“故国”、“空城”、“旧时 月”,昔日繁华已化为乌有,全诗基调凄凉不 堪,句句都融合着诗人的故国萧条之感,令人 不胜伤感

主题一:抒发感慨,感伤兴衰

现实的不尽人意常常使诗人亲临旧地或回想 史实时触景生情, 感念物换星移、物是人非,慨 叹昔盛今衰,独抒思古之幽情。尤其是做为六 朝古都、曾经繁华一时的金陵更是成为古代诗 人们感情的集射地,不知触发了多少人的怀古 之情,金陵怀古几乎成为咏诗的一个专题。

乌衣巷 刘禹锡 朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。 旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。

其次,分析技巧,体察诗心。

咏史怀古诗歌的写作一般是先叙事写景, 极力铺垫;后议论抒情,点明主旨。还有 一些只叙述对比而不加议论,留有充分想 象发挥的空间,引发读者的思考。

《越中揽古》李白 越王勾践灭吴归,战士还家尽锦衣, 宫女如花满春殿,至今只有鹧鸪飞

三.拓展阅读

.比较下面两首诗,分析刘禹锡的性格. 赠梦得 白居易

•为我引杯添酒饮,与君把箸击盘歌。

•诗称国手徒为尔,命压人头不奈何。 •举眼风光长寂寞,满朝官职独蹉跎。

•亦知合被才名折,二十三年折太多

酬乐天扬州初逢席上见赠 刘禹锡

巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身。

怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。 沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。