初中语文七年级上册《河中石兽》比较阅读复习练习

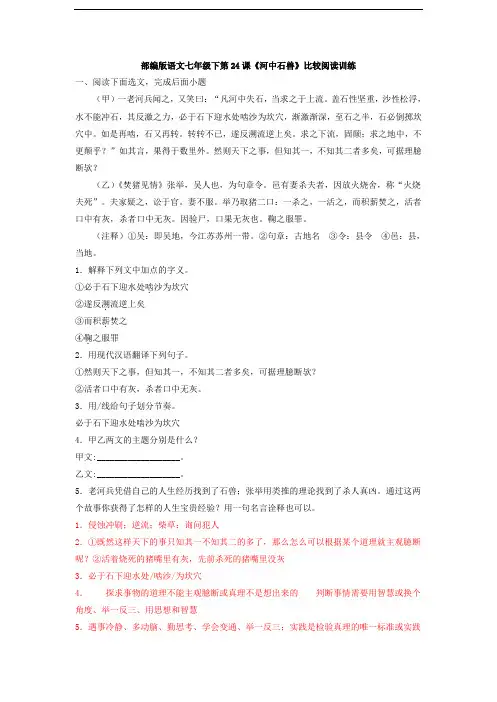

人教部编版语文七年级下册第24课《河中石兽》比较阅读训练

部编版语文七年级下第24课《河中石兽》比较阅读训练一、阅读下面选文,完成后面小题(甲)一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。

盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。

如是再啮,石又再转。

转转不已,遂反溯流逆上矣。

求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。

然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?(乙)《焚猪见情》张举,吴人也,为句章令。

邑有妻杀夫者,因放火烧舍,称“火烧夫死”。

夫家疑之,讼于官。

妻不服。

举乃取猪二口:一杀之,一活之,而积薪焚之,活者口中有灰,杀者口中无灰。

因验尸,口果无灰也。

鞠之服罪。

(注释)①吴:即吴地,今江苏苏州一带。

②句章:古地名③令:县令④邑:县,当地。

1.解释下列文中加点的字义。

①必于石下迎水处啮.沙为坎穴②遂反溯.流逆上矣③而积薪.焚之④鞠.之服罪2.用现代汉语翻译下列句子。

①然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?②活者口中有灰,杀者口中无灰。

3.用/线给句子划分节奏。

必于石下迎水处啮沙为坎穴4.甲乙两文的主题分别是什么?甲文:___________________。

乙文:___________________。

5.老河兵凭借自己的人生经历找到了石兽;张举用类推的理论找到了杀人真凶。

通过这两个故事你获得了怎样的人生宝贵经验?用一句名言诠释也可以。

1.侵蚀冲刷;逆流;柴草;询问犯人2.①既然这样天下的事只知其一不知其二的多了,那么怎么可以根据某个道理就主观臆断呢?②活着烧死的猪嘴里有灰,先前杀死的猪嘴里没灰3.必于石下迎水处/啮沙/为坎穴4.探求事物的道理不能主观臆断或真理不是想出来的判断事情需要用智慧或换个角度、举一反三、用思想和智慧5.遇事冷静、多动脑、勤思考、学会变通、举一反三;实践是检验真理的唯一标准或实践的意义二、(甲)沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。

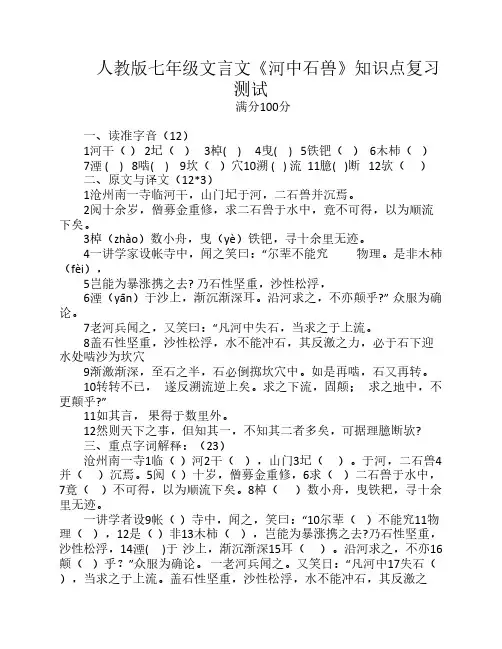

《河中石兽》知识点复习

人教版七年级文言文《河中石兽》知识点复习测试满分100分一、读准字音(12)1河干() 2圮() 3棹( ) 4曳( ) 5铁钯() 6木杮()7湮 ( ) 8啮( ) 9坎()穴10溯 ( ) 流 11臆( )断 12欤()二、原文与译文(12*3)1沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。

2阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得,以为顺流下矣。

3棹(zhào)数小舟,曳(yè)铁钯,寻十余里无迹。

4一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理。

是非木杮(fèi),5岂能为暴涨携之去? 乃石性坚重,沙性松浮,6湮(yān)于沙上,渐沉渐深耳。

沿河求之,不亦颠乎?” 众服为确论。

7老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。

8盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴9渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。

如是再啮,石又再转。

10转转不已,遂反溯流逆上矣。

求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”11如其言,果得于数里外。

12然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?三、重点字词解释:(23)沧州南一寺1临()河2干(),山门3圮()。

于河,二石兽4并()沉焉。

5阅()十岁,僧募金重修,6求()二石兽于水中,7竟()不可得,以为顺流下矣。

8棹()数小舟,曳铁耙,寻十余里无迹。

一讲学者设9帐()寺中,闻之,笑曰:“10尔辈()不能究11物理(),12是()非13木柿(),岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,14湮( )于沙上,渐沉渐深15耳()。

沿河求之,不亦16颠()乎?”众服为确论。

一老河兵闻之。

又笑日:“凡河中17失石(),当求之于上流。

盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处18啮()沙为坎穴。

渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。

如19是()再啮,石又再转。

转转不已,20遂()反溯流逆上矣。

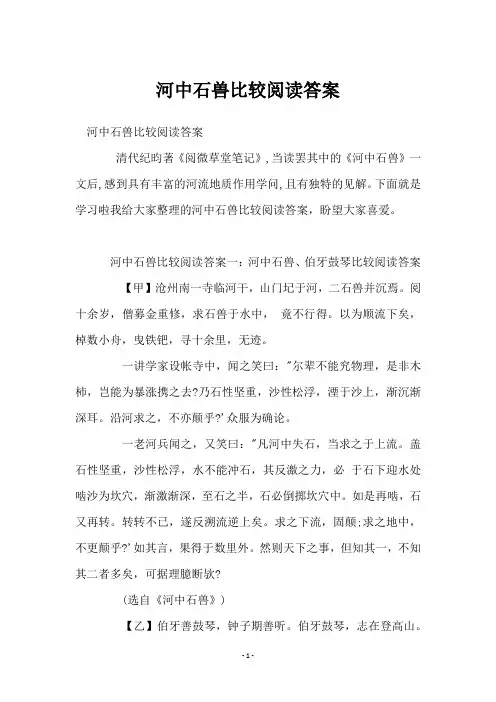

河中石兽比较阅读答案

河中石兽比较阅读答案河中石兽比较阅读答案清代纪昀著《阅微草堂笔记》,当读罢其中的《河中石兽》一文后,感到具有丰富的河流地质作用学问,且有独特的见解。

下面就是学习啦我给大家整理的河中石兽比较阅读答案,盼望大家喜爱。

河中石兽比较阅读答案一:河中石兽、伯牙鼓琴比较阅读答案【甲】沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。

阅十余岁,僧募金重修,求石兽于水中,竟不行得。

以为顺流下矣,棹数小舟,曳铁钯,寻十余里,无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:"尔辈不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。

沿河求之,不亦颠乎?'众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:"凡河中失石,当求之于上流。

盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。

如是再啮,石又再转。

转转不已,遂反溯流逆上矣。

求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?'如其言,果得于数里外。

然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?(选自《河中石兽》)【乙】伯牙善鼓琴,钟子期善听。

伯牙鼓琴,志在登高山。

钟子期曰:"善哉,峨峨兮若泰山!'志在流水,钟子期曰:"善哉,洋洋兮若江河!'伯牙所念,钟子期必得之。

伯牙游于泰山之阴,卒逢暴雨,止于岩下,心悲,乃援琴而鼓之。

初为霖雨之操,更造崩山之音。

曲每奏,钟子期辄穷其趣。

伯牙乃舍琴而叹曰:"善哉,善哉!子之听夫,志想象犹吾心也。

吾于何逃声哉?' (《列子》)12.解释下列加点的词。

(4分)(1)求石兽于水中( ) (2)但知其一( )(3)卒逢暴雨( ) (4)吾于何逃声哉( )13.用现代汉语翻译下列句子。

(4分)是非木杮,岂能为暴涨携之去?曲每奏,钟子期辄穷其趣。

14."高山流水觅知音'的故事至今广为传颂,【乙】中可以看出子期堪称伯牙知音的语句是:" ';【甲】中" '也可谓老河兵堪称是石兽的"知音'。

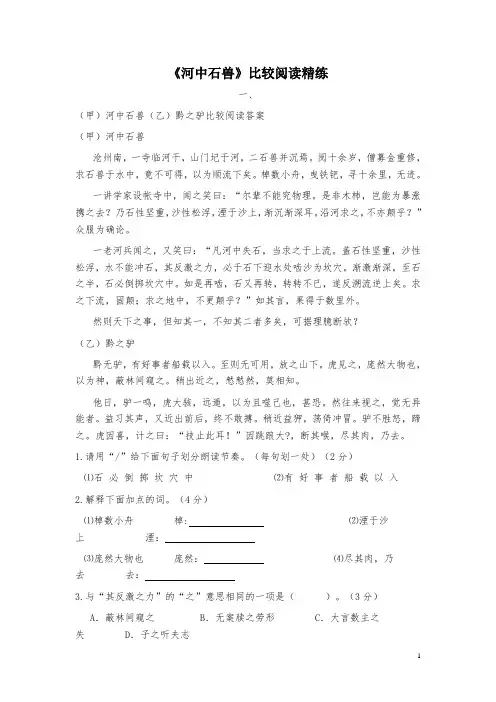

人教版七年级下册(2016部编版)第24课《河中石兽》比较阅读精练

《河中石兽》比较阅读精练一、(甲)河中石兽(乙)黔之驴比较阅读答案(甲)河中石兽沧州南,一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。

阅十余岁,僧募金重修,求石兽于水中,竟不可得,以为顺流下矣。

棹数小舟,曳铁钯,寻十余里,无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理。

是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。

沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。

盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴。

渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。

如是再啮,石又再转,转转不已,遂反溯流逆上矣。

求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。

然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?(乙)黔之驴黔无驴,有好事者船载以入。

至则无可用,放之山下。

虎见之,庞然大物也,以为神,蔽林间窥之。

稍出近之,慭慭然,莫相知。

他日,驴一鸣,虎大骇,远遁,以为且噬己也,甚恐。

然往来视之,觉无异能者。

益习其声,又近出前后,终不敢搏。

稍近益狎,荡倚冲冒。

驴不胜怒,蹄之。

虎因喜,计之曰:“技止此耳!”因跳踉大?,断其喉,尽其肉,乃去。

1.请用“/”给下面句子划分朗读节奏。

(每句划一处)(2分)⑴石必倒掷坎穴中⑵有好事者船载以入2.解释下面加点的词。

(4分)⑴棹数小舟棹: ⑵湮于沙上湮:⑶庞然大物也庞然:⑷尽其肉,乃去去:3.与“其反激之力”的“之”意思相同的一项是()。

(3分)A.蔽林间窥之 B.无案牍之劳形C.大言数主之失D.子之听夫志4.翻译。

(5分)⑴尔辈不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去?(3分)⑵驴一鸣,虎大骇,远遁。

(2分)5.用“只知……,不知……”概括讲学家和老虎的“知”与“不知”,归纳天下事的相同原理。

(3分)概括:相同原理:二、阅读下面两篇文言文,完成1—9题。

(29分)【甲】沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。

(2021年整理)《河中石兽》阅读练习及答案

(完整版)《河中石兽》阅读练习及答案编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望((完整版)《河中石兽》阅读练习及答案)的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。

本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为(完整版)《河中石兽》阅读练习及答案的全部内容。

(完整版)《河中石兽》阅读练习及答案编辑整理:张嬗雒老师尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布到文库,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是我们任然希望(完整版)《河中石兽》阅读练习及答案这篇文档能够给您的工作和学习带来便利。

同时我们也真诚的希望收到您的建议和反馈到下面的留言区,这将是我们进步的源泉,前进的动力。

本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请下载收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为 <(完整版)《河中石兽》阅读练习及答案> 这篇文档的全部内容.河中石兽①沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。

阅十余岁,僧募金重修,求石兽于水中,竟不可得.以为顺流下矣,棹数小舟,曳铁钯,寻十余里,无迹。

②一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳.沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

③一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。

盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。

如是再啮,石又再转。

转转不已,遂反溯流逆上矣。

求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。

然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?12。

部编版 七年级语文 下学期 文言文 河中石兽 对比阅读 练习题(含解析答案)

七年级语文《河中石兽》对比阅读练习题一、对比阅读阅读下面两个语段,完成下面小题。

(一)沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。

阅十余岁,僧募金重修,求二石善于水中,竟不可得,以为顺流下矣。

棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑日:“尔辈不能究物理。

是非木柿,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。

沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑日:“凡河中失石,当求之于上流。

盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒榔坎穴中。

如是再啮,石又再转。

转转不已,遂反潮流逆上矣。

求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。

然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?(二)河间①有游僧②,卖药于市。

先以一铜佛置案上,而盘贮药丸,佛作引手取物状。

有买者,先祷于佛,而捧盘近之。

病可治者,则丸跃入佛手;其难治者,则丸不跃。

举国信之。

后有人于所寓寺内,见其闭户研③铁屑,乃悟其盘中之丸,必丰有铁屑,半无铁屑;其佛手必磁石为之,而装金于外。

验之信然,其术乃败。

(选自《阅微草堂笔记》)注:①河间:地名。

②游僧:云游四方的和尚。

③研:研磨。

1.下面各组句子中,加点词语意思相同的一项是()A.临沧州南一寺临.河干/执策而临.之(《马说》)B.耳渐沉渐深耳./闻寡人之耳.者(《邹忌讽齐王纳谏》)C.再如是再.啮/再.而衰(《曹刿论战》)D.已转转不已./是亦不可以已.乎(《鱼我所欲也》)2.把语段(一)中画横线的句子翻泽成现代汉语。

转转不已,遂反潮流逆上矣。

3.在语段(一)中老河兵“凡河中失石,当求之于上流”的论断是综合分析了哪些因素得出的?从其“老河兵”的身份看,他能作出正确推断的根本原因是什么?4.结合文章内容谈谈纪昀对他笔下的讲学家和游僧分别持什么态度。

【答案】1.D2.不停地翻转,于是(石头)反而逆流而上了。

新人教版七年级语文上册阅读题和答案《河中石兽》习题 - 中学语文试卷测试题1465

新人教版七年级语文上册阅读题和答案《河中石兽》习题-中学语文试卷测试题

《河中石兽》习题

1.解释下列句子中加粗的词。

①二石兽并沉焉

②尔辈不能究物理

③盖石性坚重

④求之下流,固颠

2.下列句子中加粗的词的意义和用法都相同的一项是()

A.是非木柿;问今是何世

B.岂能为暴涨携之去;士卒多为用者

C.一老河兵闻之;当求之于上流

D.山门圮于河;或重于泰山,或轻于鸿毛

3.翻译下列句子。

转转不已,遂反溯流逆上矣。

4.你从这则故事中得到怎样的启示?

参考答案

1.①一起,都;②事物的道理;③连接上句或上段,表原因;④本来。

2.B(本题要认真审题,注意意义和用法两项都要相同,A项第一个“是”意为:这;第二个表判断;B项两个都是“被”之意;C项第一个为代词,代这件事;第二个代词,代石兽;D项第一个意为:在;第二个意为:比。

只有B符合。

)

3.(石头)一再不停地翻转,于是反而逆水而上了。

(关键词为:已、遂、溯)

4.实际经验有时比书本知识更可靠。

河中石兽与课外对比阅读训练及答案汇集3套

阅读下面两则文言文,回答下列小题。

(一)(甲)河中石兽沧州南,一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。

阅十余岁,僧募金重修,求石兽于水中,竟不可得。

以为顺流下矣,棹数小舟,曳铁钯,寻十余里,无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。

沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。

盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。

如是再啮,石又再转,转转不已,遂反溯流逆上矣。

求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。

然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?(乙)农夫耕田②①之,曰:“甚矣,农农夫耕于田,数息而后一锄。

行者见而哂夫之惰也!数息而后一锄,此田竟数月不成!”农夫曰:“予莫知所以耕,子可示我以耕之术乎?”行者解衣下田,一息而数锄,一锄尽③,气竭汗雨,喘喘焉不能作声,且仆于田。

谓一身之力。

未及移时农夫曰:“今而后知耕田之难也。

”农夫曰:“非耕难,乃子之术谬④矣!人之处事亦然,欲速则不达也。

”行者服而退。

)(节选自《浑然子》(注释)①息:呼吸。

②哂:嘲笑;讥笑。

③移时:不多时。

④速:速度,快速。

46.解释下列加点字的意思。

________))阅十余岁((1.________)((2)尔辈不能究物理..________)衣下田((3)行者解.________)于田((4)且仆.47.下列加点字意思相同的一项是()A.二石兽并沉焉/喘喘焉不能作声..B.沿河求之/乃子之术谬矣..C.以为顺流下矣/子可示我以耕之术乎..D.山门圮于河/农夫耕于田..48.把下面的句子翻译成现代汉语。

(1)如其言,果得于数里外。

(2)甚矣,农夫之惰也!49.请从甲乙文中各提炼出一个成语,然后说说两文共同揭示了一个什么道理。

河中石兽总结习题(含答案)

河中石兽沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。

阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得。

以为顺流下矣,棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:"尔辈不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。

沿河求之,不亦颠乎?"众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:"凡河中失石,当求之于上流。

盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。

如是再啮,石又再转,转转不已,遂反溯流逆上矣。

求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?"如其言,果得于数里外。

然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?【原文注释】①沧州南,一寺临【临:靠近。

】河干(gān)【干:岸边。

】,山门【山门:寺庙的大门】圮(pǐ)【圮:倒塌。

】于河,二石兽并【并:一起】沉焉【于之,在河里】。

阅【阅:经历】十余岁,僧募金重修,求石兽于水中,竟不可得。

以为顺流下矣,棹(zhào)【棹:船桨。

这里作动词用,划船。

】数小舟,曳(yè)铁钯(pá),寻十余里,无迹。

②一讲学家设帐【设帐:讲学,教书。

】寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究【究:推究。

】物理【物理:事物的道理。

】,是【是:这】非木杮(fèi)【木杮:木片。

】,岂能为暴涨携之去【去:离开】?乃石性坚重,沙性松浮,湮(yān)【湮:埋没。

】于沙上,渐沉渐深耳。

沿河求之,不亦颠【颠:同“癫”,疯狂。

】乎?”众服为确论。

③一老河兵【河兵:巡河、守河的士兵。

】闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。

盖【盖:原来是。

发语词,连接上句或上段,表原因】石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮(niè)【啮:本意是"咬".这里是侵蚀、冲刷的意思。

】沙为坎穴【坎穴:坑洞】,渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。

初中语文河中石兽阅读练习及答案

初中语文河中石兽阅读练习及答案初中语文河中石兽阅读练习及答案河中石兽沧州南一寺临河干①,山门②于河,二石兽并沉焉。

阅③十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竞不可得,以为顺流下矣。

数小舟,曳铁,寻十余里,无迹。

一讲学家设帐④寺中,闻之笑日:“尔辈不能究物理。

是非木柿⑤,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。

沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

一老河兵四闻之,又笑日:“凡河中失石,当求之于上流。

盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。

如是再啮,石又再转。

转转不已,遂反溯流逆上矣。

求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。

然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理断?(选自纪《阅微草堂笔记》)[注释]①河干:河边。

②(讲):倒塌。

③阅:经历。

④设帐:设立讲坛。

⑤柿:木片。

⑥河兵:水手。

【练习题目】9、解释下列句子中加点的词。

(4分)①二石兽并沉焉②尔辈不能究物理⑨盖石性坚重④求之下流,固颠10、下列句子中加点的`词的意义和用法都相同的一项是(2分)A、是非木柿如是再啮B、岂能为暴涨携之去士卒多为用者C、一老河兵闻之当求之于上流D、山门于河果得于数里外11、译下列句子。

(2分)转转不已,遂反溯流逆上矣。

12、你从这则故事中得到怎样的启示?(15字以内)(2分)【参考答案】9、(4分)①一起,都②事物的道理⑧连接上句或上段,表原因④本来。

10、(2分)B(本题要认真审题,注意意义和用法两项都要相同,只有B 符合。

)11、(2分)(石头)一再不停地转,于是反而逆水而上了。

(关键词为:已、遂、溯)12、(2分)示例:实际经验有时比书本知识更可靠。

(只答要重视实践得1分。

)。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

部编版语文七年级上册《河中石兽》对比阅读练习一、【课文原文】河中石兽(纪昀)沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。

阅十余岁,僧募金重修,求石兽于水中,竟不可得。

以为顺流下矣,棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。

沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。

盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。

如是再啮,石又再转。

转转不已,遂反溯流逆上矣。

求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。

然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?二、【课文译文】沧州的南面有一座寺庙靠近河岸,庙门倒塌在了河里,两只石兽一起沉没于此。

经过十多年,僧人们募集金钱重修(寺庙),便在河中寻找石兽,最后也没找到。

僧人们认为石兽顺着水流流到下游了。

于是划着几只小船,拖着铁钯,(向下游)寻找了十多里,没有找到石兽的踪迹。

一位讲学家在寺庙中教书,听说了这件事笑着说:“你们这些人不能推究事物的道理。

这(石兽)不是木片,怎么能被暴涨的洪水带走呢?石头的性质坚硬沉重,泥沙的性质松软浮动,石兽埋没在沙上,越沉越深罢了。

顺着河流寻找石兽,不是(显得)疯狂了吗?”大家信服地认为(这话)是精当确切的言论。

一位老河兵听说了讲学家的观点,又笑着说:“凡是落入河中的石头,都应当在河的上游寻找它。

正因为石头的性质坚硬沉重,沙的性质松软轻浮,水流不能冲走石头,水流反冲的力量,一定在石头下面迎水的地方侵蚀沙子形成坑洞。

越激越深,当坑洞延伸到石头底部的一半时,石头必定倾倒在坑洞中。

像这样再冲刷,石头又会再次转动,像这样不停地转动,于是反而逆流朝相反方向到上游去了。

到河的下游寻找石兽,本来就(显得)很疯狂;在石兽沉没的地方寻找它们,不是(显得)更疯狂了吗?”结果依照他的话去(寻找),果然在上游的几里外寻到了石兽。

既然这样,那么天下的事,只知道表面现象,不知道根本道理的情况有很多,难道可以根据某个道理就主观判断吗?三、【课内外对比阅读】(一)【甲】《河中石兽》略【乙】伯牙善鼓琴,钟子期善听。

伯牙鼓琴,志在登高山。

钟子期曰:“善哉,峨峨兮若泰山!”志在流水,钟子期曰:“善哉,洋洋兮若江河!”伯牙所念,钟子期必得之。

伯牙游于泰山之阴,卒逢暴雨,止于岩下,心悲,乃援琴而鼓之。

初为霖雨之操,更造崩山之音。

曲每奏,钟子期辄穷其趣。

伯牙乃舍琴而叹曰:“善哉,善哉!子之听夫,志想象犹吾心也。

吾于何逃声哉?”《列子》1.请用“/”给下面句子划分朗读节奏。

(每句划一处)(1)二石兽/ 并沉焉(2)志想象/ 犹吾心也2.解释下列加点的词。

(4分)(1)求.石兽于水中( 寻找 ) (2)但.知其一( 只 )(3)卒.逢暴雨( 通“猝”,突然 ) (4)吾于何逃.声哉( 隐藏 ) 3.用现代汉语翻译下列句子。

(4分)(1)是非木杮,岂能为暴涨携之去?这不是木片,怎么能被河水冲走呢?(2)曲每奏,钟子期辄穷其趣。

每有曲子弹奏,钟子期总能寻根究源它的情趣。

4.“高山流水觅知音”的故事至今广为传颂,【乙】中可以看出子期堪称伯牙知音的语句是:“伯牙所念,钟子期必得之。

或曲每奏,钟子期辄穷其趣”;【甲】中“当求之于上流。

或遂反溯流逆上矣”也可谓老河兵堪称是石兽的“知音”。

(2分)5.【甲】【乙】两文在刻画人物形象的方法上,有何异同?请简要分析。

(3分)略言之有理即可描写方法等(二)【甲】虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。

是故学然后知不足,教然后知困。

知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。

故曰:“教学相长也。

”《兑命》曰:“学学半。

”其此之谓乎? 《虽有嘉肴》【乙】一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理。

是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙下,渐沉渐深耳。

沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

《河中石兽》1.请用“/”给下面句子划分朗读节奏。

(每句划一处)(1)是/ 非木杮(2)是故 /学然后知不足2.解释下面加点的词语。

(2分)①虽.有嘉肴即使②然后能自强..也自我勉励③阅.十余岁经历④沿河求之,不亦颠.乎通“癫”,疯狂3.翻译句子。

(4分)(1) 故曰:“教学相长也。

”所以说:“教与学是相互促进的。

”(2) 沿河求之,不亦颠乎?顺着河流寻找石兽,不是颠倒错误吗?4.《虽有嘉肴》告诫人们只有认真学习才能知道自己的不足,真诚地教人才能知道理解不了的地方;那么《河中石兽》又想告诉我们什么道理呢?请联系自身实际谈一谈。

(3分)许多自然现象的发生往往有着复杂的原因,我们不能只知其一,不知其二,仅仅根据自己的一知半解就根据常情作出主观的判断。

(1分)比如太阳光是直线照射地面的而不是发散的这一现象,我们不能只根据日常灯泡的光是发散的这一道理就推论太阳的光到达地球时也是发散的。

(举例1分,流畅1分)(共3分)(三)【甲】《河中石兽》略【乙】黔无驴,有好事者船载以入。

至则无可用,放之山下。

虎见之,庞然大物也,以为神,蔽林间窥之。

稍出近之,慭慭然,莫相知。

他日,驴一鸣,虎大骇,远遁;以为且噬己也,甚恐。

然往来视之,觉无异能者;益习其声,又近出前后,终不敢搏。

稍近,益狎,荡倚冲冒。

驴不胜怒,蹄之。

虎因喜,计之曰:“技止此耳!”因跳踉大㘎,断其喉,尽其肉,乃去。

(柳宗元《黔之驴》)1.请用“/”给下面句子划分朗读节奏。

(每句划一处)⑴不知其二者 /多矣⑵有好事者/ 船载以入2.解释下面加点的词⑴棹.数小舟划船⑵湮.于沙上埋没⑶庞然.大物也巨大的样子⑷尽其肉,乃去.离开3.与“其反激之力”的“之”意思相同的一项是( C )A.蔽林间窥之B. 无案牍之劳形C. 大言数主之失D.子之听夫志.4.翻译。

⑴尔辈不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去?你们这些人不懂得探求事物的规律,这不是木片,怎么会被洪水冲走呢?⑵驴一鸣,虎大骇,远遁。

驴一鸣叫,老虎非常害怕,远远跑开了。

5.用“只知……,不知……”概括讲学家和老虎的“知”与“不知”,归纳天下事的相同原理。

概括:只知“石性坚重沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深”,不知“反激之力”会让“石必倒掷坎穴中”。

只知“庞然大物”而“大骇”,不知驴并无“无异能”。

相同原理:天下之事不能简单按常理作主观臆断(或:天下之事只知其一,不知其二甚多)。

(四)【甲】《河中石兽》课文(略)【乙】赵人患鼠,乞猫于中山,中山人予之猫。

善捕鼠及鸡。

月余,鼠尽而鸡亦尽。

其乞猫于中山,中山人予之猫。

善捕鼠及鸡。

月余,鼠尽而鸡亦尽。

其子患之,告其父曰:“盍去诸①?”其父曰:“是非若所知也。

吾之患在鼠,不在乎无鸡.夫有鼠,则窃吾食,毁吾衣,穿吾垣墉②,毁伤吾器用,吾将饥寒焉。

不病于无鸡乎?无鸡者,弗食鸡则已耳,去饥寒犹远。

若之何而去夫猫也!”【注释】①盍去诸:何不把它赶走呢?②垣墉:墙壁。

(刘基《郁离子〃捕鼠》)1.选出下列句子中“之”字的词性与用法不相同的一组()A.闻之笑曰B.沿河求之 C.当求之于上流 D.吾之患在鼠2.解释。

⑴山门圮于河()⑵棹数小舟()⑶遂反溯流逆上矣()⑷其子患之()3.翻译.⑴然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?⑵无鸡者,弗食鸡则已耳,去饥寒犹远。

4.我们看问题需要正确的方法,请你谈谈甲、乙两则故事给我们的启发。

(五)(2)【甲】《河中石兽》【乙】赵括自少时学兵法,言兵事,以天下莫能当。

尝与其父奢言兵事,奢不能难,然不谓善。

括母问奢其故,奢曰:“兵,死地也,而括易言之。

使赵不将括即已;若必将之,破赵军者必括也!”及括将行,其母上书言于王曰:“括不可使将。

”赵括既代廉颇,悉更约束,易置军吏。

秦将白起闻之,纵奇兵,佯败走,而绝其粮道,分断其军为二,士卒离心。

四十余日,军饿,赵括出锐卒自搏战,秦军射杀赵括。

括军败,数十万之众遂降秦,秦悉坑之。

1. 解释。

(1)山门圮.于河()(2)然则..天下之事()(3)尝.与其父奢言兵事() (4) 秦悉坑.之()2.翻译(1)尔辈不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去?(2)使赵不将括即已;若必将之,破赵军者必括也。

3.对于河中石兽,甲文中寺僧认为“求之下流”,讲学家认为“求之地中”,作者通过他们的错误,告诉读者什么道理?请你用原文的语句回答。

乙文中赵括最终兵败身死,葬送了赵国军队,请你用一个相关的成语概括他失败的根本原因。

4.请根据甲乙两文中讲学家和赵奢所说的话,分别概括他们是怎么样的人。

【部编版语文资源】公众号(长按图片可关注公众号)您的支持,是我们努力的动力!。