急诊科红黄绿分区救治管理制度

急诊绿色通道分级管理制度

急诊绿色通道分级管理制度

首先,急诊绿色通道分级管理制度需要明确的是分级标准。

根据患者

的病情严重程度,可以将急诊绿色通道分为三个级别:红色通道、黄色通

道和绿色通道。

红色通道适用于病情危急需要立即救治的患者,如心脏骤停、严重创伤等。

黄色通道适用于病情较严重但不属于紧急救治的患者,

如急性心绞痛、轻度中风等。

绿色通道适用于病情较轻,仅需常规治疗的

患者,如慢性病复发、轻微创伤等。

通过明确分级标准,可以更好地根据

患者的病情确定就诊优先级,确保最危急的患者能够得到及时的救治。

再次,急诊绿色通道分级管理制度还需要制定一套有效的评估机制。

通过对急诊绿色通道的运行情况进行评估,可以及时发现问题,进一步优

化管理流程。

评估内容可以包括患者的等待时间、专科医生的及时接诊率、对患者的治疗效果等方面。

根据评估结果,可以适时调整和改进急诊绿色

通道的管理措施,以提供更好的就诊服务。

最后,急诊绿色通道分级管理制度的实施还需要进行宣传和培训。

医

院应该通过各种渠道向患者和医护人员宣传急诊绿色通道的管理制度,让

患者了解到该通道的存在和使用方法,同时也让医护人员熟悉相关的操作

流程和职责。

此外,还需要定期组织培训,提升医护人员在急诊绿色通道

中的服务质量和专业水平。

综上所述,急诊绿色通道分级管理制度的制定对于提高急诊服务质量、方便病情危急的患者非常重要。

通过明确分级标准、责任职责、评估机制

和进行宣传培训等措施,可以更好地实施急诊绿色通道分级管理制度,提

高急诊就诊效率和患者满意度。

医院急诊绿色通道病情分级分区管理制度

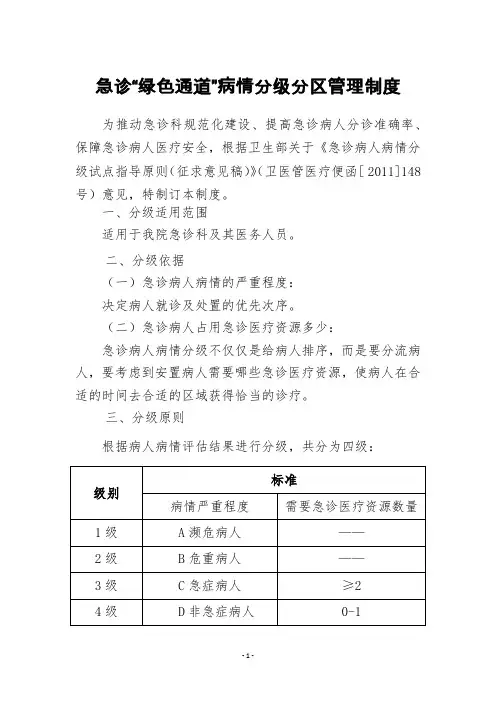

急诊“绿色通道”病情分级分区管理制度为推动急诊科规范化建设、提高急诊病人分诊准确率、保障急诊病人医疗安全,根据卫生部关于《急诊病人病情分级试点指导原则(征求意见稿)》(卫医管医疗便函[ 2011]148号)意见,特制订本制度。

一、分级适用范围适用于我院急诊科及其医务人员。

二、分级依据(一)急诊病人病情的严重程度:决定病人就诊及处置的优先次序。

(二)急诊病人占用急诊医疗资源多少:急诊病人病情分级不仅仅是给病人排序,而是要分流病人,要考虑到安置病人需要哪些急诊医疗资源,使病人在合适的时间去合适的区域获得恰当的诊疗。

三、分级原则根据病人病情评估结果进行分级,共分为四级:注:“需要急诊医疗资源数量”是急诊病人病情分级补充依据,如临床判断病人为“非急症病人”(D级),但病人病情复杂,需要占用2个或2个以上急诊医疗资源,则病人病情分级定为3级。

即3级病人包括:急症病人和需要急诊医疗资源≥2个的“非急症病人”;4级病人指“非急症病人”,且所需急诊医疗资源≤1。

(一)1级:濒危病人病情可能随时危及病人生命,需立即采取挽救生命的干预措施,急诊科应合理分配人力和医疗资源进行抢救。

临床上出现下列情况要考虑为濒危病人:气管插管病人,无呼吸/无脉搏病人,急性意识障碍病人,以及其他需要采取挽救生命干预措施病人,这类病人应立即送入急诊抢救室。

(二)2级:危重病人病情有可能在短时间内进展至1级,或可能导致严重致残者,应尽快安排接诊,并给与病人相应处置及治疗。

病人来诊时呼吸循环状况尚稳定,但其症状的严重性需要很早就引起重视,病人有可能发展为1级,如急性意识模糊/定向力障碍、复合伤、心绞痛等。

急诊科需要立即给这类病人提供平车和必要的监护设备。

严重影响病人自身舒适感的主诉,如严重疼痛(疼痛评分≥7/10),也属于该级别。

(三)3级:急症病人病人目前明确没有在短时间内危及生命或严重致残的征象,应在一定的时间段内安排病人就诊。

病人病情进展为严重疾病和出现严重并发症的可能性很低,也无严重影响病人舒适性的不适,但需要急诊处理缓解病人症状。

急诊科分区分级救治管理制度

急诊科分区分级救治管理制度-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII急诊科红黄绿分区救治管理制度根据卫生部《急诊分级分区管理试行标准》要求,结合我院情况,制定我院急诊分级分区救治管理制度,以指导急诊科医护人员规范进行诊疗活动。

1、分级依据⑴患者病情严重程度:决定患者就诊及处置的优先次序⑵患者占用医疗资源多少:评估患者需要占用的医疗资源,使患者能够在合适的时间至合适的区域获得恰当的诊疗。

2、分级分区原则结合国际分类标准以及我院现状,根据对患者病情严重程度的判别及患者需要急诊资源的情况,将急诊科从功能结构上分为“三区”,将患者的病情分为“四级”,简称“三区四级”。

3、分级标准⑴1级:濒危患者病情可能随时危及患者生命,需立即采取挽救生命的干预措施。

临床上下列情况要考虑为濒危患者:气管插管患者,无呼吸/脉搏患者,急性意识障碍患者,以及其他需要采取挽救生命干预措施患者,这类患者应立即送入急诊抢救室。

⑵2级:危重患者病情有可能在短时间内进展至1级,或可能导致严重致残者,应尽快安排接诊,并予患者相应处置及治疗。

患者来诊时呼吸循环状况尚稳定,但其症状的严重性须及早予以重视;患者病情有可能发展为1级,如急性意识模糊/定向力障碍、复合伤、心绞痛等。

严重影响患者自身舒适感的主诉,如严重疼痛(疼痛评分≧7/10),也属于该级别。

急诊科须立即予这类患者提供平车和必要的监护设备。

⑶3级:急症患者患者目前明确没有在短时间内危及生命或严重致残的征象,患者病情进展为严重疾病和出现严重并发症的可能性很低,也无严重影响患者舒适感的不适,但需要急诊处理缓解患者症状。

急诊科应在一定的时间段内安排此类患者就诊。

在留观和候诊过程中出现生命体征异常者,病情分级时应考虑上调一级。

⑷4级:非急症患者患者目前没有急性发病症状,无或很少不适主诉,且临床判断需要很少急诊医疗资源(≦1个)的患者。

如需要急诊医疗资源≧2个,病情分级上调1级,定为3级。

急诊预警和处置制度

急诊预警和处理制度第一章急诊预警管理第一节急诊患者分类标准1.依据患者病情和伤情的不同程度,将急诊患者分为五个等级:绿色(非急诊)、黄色(一般急诊)、橙色(重度急诊)、红色(严重急诊)和紫色(特殊急诊)。

2.绿色患者:病情较轻,不需要立刻就医,可以选择门诊就诊。

例如,细小擦伤、感冒、手脚扭伤等。

3.黄色患者:病情较重,需要及时就医,但不危及生命,可以选择普通急诊就诊。

例如,高烧、猛烈腹痛等。

4.橙色患者:病情严重,需要紧急就医,存在危及生命的风险,需进行急救处理,并尽快布置专科医生诊治。

例如,心脏病发作、中风、严重外伤等。

5.红色患者:病情极其严重,需要立刻抢救,生命威逼极大,需紧急进行急救处理,并直接转至重症监护室或手术室。

例如,窒息、心脏骤停、大面积烧伤等。

6.紫色患者:属于特殊病例,有特别诊疗需求的患者。

依据具体情况进行布置。

第二节急诊病情评估和等待时间预警1.急诊患者到达急诊科后,由值班医生或护士立刻对其进行病情评估,并依据患者病情等级和等待时间预警系统综合推断,确定其优先级和处理流程。

2.急诊病情等待时间预警系统将依据患者人数、科室工作量、医务人员数量等因素进行计算,提前警示急诊科医务人员及时布置、调配资源,以保证患者得到及时的医疗救治。

3.值班医生和护士应遵守急诊病情等待时间预警系统的指引,并依照要求及时处理急诊患者,确保患者获得最佳医疗服务。

第三节急诊医疗设备和药品准备1.急诊科应配备完善的医疗设备和药品,以满足不同病情的急诊患者治疗需求。

2.急诊科医务人员需定期检查和维护急诊设备,确保其正常运转和安全可靠。

第二章急诊处理流程第一节急诊患者接诊1.急诊患者到达急诊科后,由特地接待人员进行初步登记,了解患者基本信息和病情描述,并通知值班医生。

2.值班医生依据患者的病情等级和等待时间预警系统的指引,进行病情评估,并及时订立应急救治方案。

第二节急诊患者救治1.依据患者病情等级,高度重视多系统受损的危重症患者,确保其得到及时、有效的抢救措施。

医院急诊科红黄绿分区救治管理制度(5篇)

医院急诊科红黄绿分区救治管理制度(5篇)第一篇:医院急诊科红黄绿分区救治管理制度急诊科红黄绿分区救治管理制度为推动急诊科规范化建设、提高急诊病人分诊准确率、保障急诊病人医疗安全,根据卫生部发布的《急诊病人病情分级试点指导原则》,为使病人在最短时间内获得最有效的救治,制定我院急诊分区救治管理制度。

一、采取分区医疗的方法,根据患者病情的轻重缓急,分为“抢救区、危重病就诊区”(红区)、“密切观察诊疗区”(黄区)、“普通区即非急症病人诊疗区”(绿区)三个区域进行救治。

并且为每一个功能区均预留一定的发展空间。

这样减少了危重病人抢救的中间环节,节省时间,提高抢救成功率。

1、合理安排急诊力量,配备经过专业培训、胜任急诊工作的医务人员,标化配置急救设备和药品。

2、落实首诊负责制,与“120”建立联动协调制度,与社区卫生服务机构、乡镇卫生院建立急诊、急救转介服务制度。

3、加强和改进执行急诊分区救治、绿色通道进入住院救治和手术救治。

改善急诊“绿色通道”,建立创伤、急性心肌梗死、脑卒中等重点病种的急诊服务流程与规范,密切科室间协作,确保患者获得连续医疗服务。

4、加强急诊检诊、分诊,及时救治急危重症患者。

修订完善急诊标准,有效分流非急危重症患者。

5、对全体医师、护士进行急救技术操作规程的全员培训,实行定期培训、合格上岗制度。

每周都安排业务学习,以及急诊应知应会医疗技术操作演练,交流工作中的心得,提出意见,推动医技科室医疗技术稳步向前发展。

二、分级依据1、患者病情严重程度:决定患者就诊及处理的优先次序2、患者占用医疗资源多少:评估患者需要占用的医疗资源,使患者能够在合适的时间至合适的区域获得恰当的诊疗。

三、分级分区原则结合国际分类标准以及我院现状,根据对患者病情严重程度的判别及患者需要急诊资源的情况,将急诊科从功能结构上分为“三区”,将患者的病情分为“四级”,简称“三区四级”。

四、分级标准1、1级:濒危患者:病情可能随时危及患者生命,需立即采取挽救生命的干预措施。

急诊分级分区指导方案

急诊分级分区指导方案

一、目地意义:

合理分配医疗资源,确保患者及时准确地得到救治,保证危重症病对急诊绿色通道资源地可及性。

二、分级原则:

根据病情初步评估结果分级。

A红色区(抢救区)-诊治病种:

红色等级:气道阻塞,气管插管病,无呼吸无脉搏病,急性意识障碍(脑外伤,脑出血,脑疝),抽搐,休克,急性严重心律失常,急性呼吸困难,急性左心衰,有致命伤需要立即处置地伤员,等待时间为0。

如重型颅脑疝,胸腹腔大出血,四肢大血管断裂,心肺脑功能严重损伤,生命体征极不稳定者。

B黄色区-诊治病种:

有重伤但不致命者,等度病情,持续呕吐,未控制地大出血。

如内腔脏器破裂,四肢骨折,脊柱骨盆骨折,体内异物存留无严重并发症等。

等待时间在30分钟以内。

C绿色区-诊治病种:

绿色等级:轻度伤病员:疼痛,发热,呕吐,四肢软组织挫伤,头皮裂伤等,等待时间在2小时以内。

急诊各区救治程序红区救治流程图。

急诊分区管理制度

急诊分区管理制度一、目的和背景为了保障急诊科患者的安全和有效的医疗资源利用,制定急诊分区管理制度,明确各个分区的职责和管理要求。

二、分区划分根据患者病情和治疗需求的不同,急诊科将分为以下几个分区:1. 绿色分区:适用于轻度创伤、非急危重症的患者。

主要由护士负责接诊、评估和处理。

2. 黄色分区:适用于急危重症患者,需要立即处理但不需要立即输液、手术等干预措施的患者。

由急诊医生和护士共同负责接诊和治疗。

3. 红色分区:适用于急危重症患者,需要立即处理并立即实施干预措施的患者。

由急诊医生和护士组成的团队负责。

三、分区管理职责1. 绿色分区管理职责- 接诊和评估轻度创伤、非急危重症患者;- 提供常规治疗和护理;- 制定并监测患者转诊计划;- 定期报告绿色分区患者的情况。

2. 黄色分区管理职责- 快速接诊和评估急危重症患者;- 制定治疗方案并及时执行;- 监测患者病情变化,适时调整治疗计划;- 确保及时协调其他科室的支援。

3. 红色分区管理职责- 紧急接诊和评估急危重症患者;- 迅速制定治疗方案并实施干预措施;- 监测患者的生命体征和病情变化;- 及时协调其他科室的支援;- 定期报告红色分区患者的情况。

四、分区管理要求1. 医疗设备和药品配备各分区需要配备相应的医疗设备和药品,以应对不同患者的需要,确保医疗资源的充足和有效利用。

2. 人员培训和技能要求各分区的医护人员应经过专业培训,具备处理不同病情和急诊情况的能力,熟悉急诊科的分区管理制度和标准操作规程。

3. 分区之间的协作与沟通不同分区之间需要建立良好的沟通机制和协作关系,确保患者传诊的顺畅和信息的及时共享。

4. 分区效果的评估和改进定期对各分区的运行效果进行评估,根据评估结果进行必要的改进和优化,提升急诊科的服务质量。

五、附则本制度自颁布之日起生效,相关事项的调整和修改将根据实际情况进行更新。

以上制度经相关部门和人员共同讨论并通过,经医院领导批准后正式实施。

急诊分诊制度范本(三篇)

急诊分诊制度范本一、背景介绍:急诊分诊是指对于就诊急诊科室的病人,根据其病情轻重及紧急程度,按照一定的规定进行初步分诊,以便及时对病人进行处理和救治。

本制度旨在规范急诊分诊工作流程,确保病人能够得到及时准确的救治。

二、分诊标准:1. 病情分级:根据病人的病情紧急程度,将病人分为急诊、半急诊和非急诊三个级别。

2. 急诊级别:- 红色(一级急诊):病情危重,需要立即救治。

- 橙色(二级急诊):病情紧急,需要较快的救治。

- 黄色(三级急诊):病情急需治疗,但不会立即危及生命。

- 蓝色(四级急诊):病情相对较轻,可以稍后处理。

三、分诊流程:1. 病人到达急诊科室后,由值班护士进行初步问诊和测量生命体征。

2. 根据初步问诊和生命体征,护士将病人分为不同的分诊等级。

3. 护士将分诊等级的病人送至相应的分诊区。

4. 分诊医生对分诊区的病人进行复诊和进一步评估,并确定后续治疗方案。

5. 根据病情紧急程度和资源情况,决定病人的治疗优先级。

6. 就诊次序:红色(一级急诊)> 橙色(二级急诊)> 黄色(三级急诊)> 蓝色(四级急诊)。

四、责任分工:1. 急诊科室:负责急诊分诊的组织和指导工作,提供所需的医疗设备和药品。

2. 护士:负责初步分诊,测量生命体征,并将病人送至相应的分诊区。

3. 分诊医生:负责复诊和评估,确定病人的治疗方案,并决定就诊次序。

4. 医护人员应定期接受分诊制度培训和技能培训,以确保分诊工作的准确性和及时性。

五、相关制度:1. 急诊病历记录制度:对每位病人的分诊、就诊过程进行详细记录。

2. 急诊人员权益保障制度:保护急诊工作人员的权益,确保其能够专注于工作。

3. 急诊质量评估制度:对急诊分诊工作进行定期评估,及时发现问题,并采取相应的改进措施。

六、落实要求:1. 各级医院要建立健全急诊分诊制度,并制定相应的操作规范。

2. 医院管理团队要给予急诊分诊工作以足够的重视和支持。

3. 医护人员要严格按照急诊分诊制度执行,提高分诊的准确性和及时性。

急诊室分区规则

急诊室分区规则急诊室是医院中接收和处理急诊患者的重要部门,它的分区规则对于提高急诊工作效率、确保患者安全具有重要意义。

下面将介绍急诊室的分区规则,以期望能给医务人员和广大读者提供一些指导意义。

1. 分区规则的目的和意义急诊室的分区规则是为了将患者按照病情轻重程度和治疗需求进行合理分流,以实现优先治疗重症患者、迅速诊断和处理急救病情的目的。

通过科学的分区规则,可以最大限度地提高急诊室资源的利用效率,确保医务人员针对不同病情患者提供及时有效的救治。

2. 常见的急诊室分区(1)绿色区:也称为非急诊区,主要接收一些轻微损伤或疾病的患者,如感冒发烧、轻度创伤等。

这些患者通常不需要紧急处理,可以等待一段时间。

绿色区的建立有利于减少候诊时间,提高患者满意度。

(2)黄色区:也称为急诊区,主要接收中等病情的患者,如呼吸困难、心绞痛等。

这些患者需要尽快得到诊断和治疗,但并非危及生命,可以稍微等待一段时间。

(3)红色区:也称为重危区,接收危重病患者,如心脏骤停、严重创伤等。

这些患者病情危急,需要紧急救治,每一分钟都可能影响生命。

红色区应设立在检查室和手术室等关键区域附近,确保医务人员快速救治。

(4)紫色区:也称为内科观察区,接收一些需要观察的患者,如胸部不适、中度腹痛等。

这些患者病情尚未明确,需要较长时间的观察和检查,以便作出准确的诊断和治疗方案。

3. 分区规则的执行急诊室的分区规则需严格执行,确保患者得到及时救治。

以下是一些分区规则的执行要点:(1)患者初步分流:医务人员应迅速对患者进行初步分流,将其送往相应的分区,以保证及时救治。

此环节需要医务人员对病情进行准确的判断和辨别能力。

(2)区域标识:每个分区应设立明显的标识,以便患者和医务人员明确分辨。

标识应包括分区名称、病情危重程度等信息。

(3)分区资源配置:各个分区应根据实际情况进行合理的资源配置,如医务人员、设备等,以保证及时有效的救治。

(4)信息共享:不同分区之间应保持良好的信息共享机制,医务人员可以通过实时交流了解各个分区的工作进展,为患者提供更好的服务。

急诊分区排队制度

急诊分区排队制度急诊分区排队制度的目的是根据急诊患者的病情严重程度划分分区,并在各个分区中按照病情严重程度进行排队。

这样做的好处是能够在繁忙的急诊科中,更好地管理急诊患者,减少患者等候时间,提高医疗资源的利用率,使医疗服务更加公平和高效。

一般来说,急诊分区排队制度划分为以下几个分区:1.绿色分区:绿色分区是指病情不严重,需要较低急诊资源的患者,如轻微创伤、发热等,可以通过一般的诊室就诊,医生会根据患者的病情进行诊断和治疗。

2.黄色分区:黄色分区是指病情较严重,需要较高急诊资源的患者,如中度创伤、严重呼吸困难等。

这些患者通常需要进行特殊检查或治疗,医生会更加专注地为他们提供医疗服务。

3.红色分区:红色分区是指病情非常严重,需要急救或紧急手术的患者,如心肺骤停、重度创伤等。

这些患者需要尽快得到医疗救助,因此会被优先安排。

1.分流人员:分流人员是负责根据患者病情进行分流的医务人员,他们会对每位患者进行初步评估,并根据病情严重程度分配患者到相应的分区中。

2.急诊排队系统:急诊排队系统是用来记录和管理急诊患者的工具,它可以帮助分流人员进行患者信息的查询和分流,也可以提醒医务人员根据患者的病情安排诊疗次序。

3.医务人员培训:医务人员需要接受相关的培训,了解急诊分区排队制度的原则和操作方法,掌握判断患者病情严重程度的技能,从而正确地为患者提供医疗服务。

1.缩短患者等待时间:急诊分区排队制度可以根据患者的病情严重程度优先安排就诊,缩短了患者的等待时间,使得患者能够更快地得到救治。

2.提高急诊科的运作效率:急诊分区排队制度可以更好地管理急诊患者,避免了患者之间的混乱和交叉,提高了急诊科的运作效率。

3.优化医疗资源利用率:急诊分区排队制度可以根据患者的病情严重程度合理安排医疗资源的使用,使其得到更科学和合理的利用。

总之,急诊分区排队制度是一种有利于提高急诊科效率和患者就诊体验的管理方法。

虽然实施该制度会带来一些挑战,例如分流决策的准确性和分流人员的培训等,但经过科学合理的规划和良好的实施,可以使急诊分区排队制度成为急诊科管理的良好手段。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

急诊科红黄绿分区救治管理制度

根据卫生部《急诊分级分区管理试行标准》要求,结合我院情况,制定我院急诊分级分区救治管理制度,以指导急诊科医护人员规范进行诊疗活动。

1、分级依据

⑴患者病情严重程度:决定患者就诊及处置的优先次序

⑵患者占用医疗资源多少:评估患者需要占用的医疗资源,使患者能够在合适的时间至合适的区域获得恰当的诊疗。

2、分级分区原则

结合国际分类标准以及我院现状,根据对患者病情严重程度的判别及患者需要急诊资源的情况,将急诊科从功能结构上分为“三区”,将患者的病情分为“四级”,简称“三区四级”。

3、分级标准

⑴1级:濒危患者

病情可能随时危及患者生命,需立即采取挽救生命的干预措施。

临床上下列情况要考虑为濒危患者:气管插管患者,无呼吸/脉搏患者,急性意识障碍患者,以及其他需要采取挽救生命干预措施患者,这类患者应立即送入急诊抢救室。

⑵2级:危重患者

病情有可能在短时间内进展至1级,或可能导致严重致残者,应尽快安排接诊,并予患者相应处置及治疗。

患者来诊时呼吸循环状况尚稳定,但其症状的严重性须及早予以

重视;患者病情有可能发展为1级,如急性意识模糊/定向力障碍、复合伤、心绞痛等。

严重影响患者自身舒适感的主诉,如严重疼痛(疼痛评分≧7/10),也属于该级别。

急诊科须立即予这类患者提供平车和必要的监护设备。

⑶3级:急症患者

患者目前明确没有在短时间内危及生命或严重致残的征象,患者病情进展为严重疾病和出现严重并发症的可能性很低,也无严重影响患者舒适感的不适,但需要急诊处理缓解患者症状。

急诊科应在一定的时间段内安排此类患者就诊。

在留观和候诊过程中出现生命体征异常者,病情分级时应考虑上调一级。

⑷4级:非急症患者

患者目前没有急性发病症状,无或很少不适主诉,且临床判断需要很少急诊医疗资源(≦1个)的患者。

如需要急诊医疗资源≧2个,病情分级上调1级,定为3级。

4、分区情况

从空间布局上将急诊诊治区域分为三大区域:红区、黄区、绿区。

⑴红区:急诊抢救室、监护室。

适用于1级和2级患者处置,快速评估和初始化稳定。

⑵黄区:危重症专用诊室、危重症观察室适用于3级患者,原则上按照时间顺序处置患者,当出现病情变化或者分诊护士认为有必要时可考虑提前应诊,病情恶化的患者应被立即送入红区。

⑶绿区:诊疗区。

适用于4级患者。