山东高考语文现代文阅读训练经典题目(附答案)

山东高考现代文阅读真题答案

山东高考现代文阅读真题答案大家来到此地,都抱有求学研究之志,但我恳切地告诉大家说:单是求知识,没有用处,除非赶紧注意自己的缺欠,调理自己才行。

要回头看自己,从自己的心思心情上求其健全,这才算是真学问,在这里能有一点,才算是真进步。

人类所以超过其他生物,因人类有一种优越力量,能变化外界,创造东西。

要有此变化外界的能力,必须本身不是机械的。

人类优长之处,即在其生命比其他物类少机械性。

这从何见出呢?就是在他能自觉;而更进步的,是在回头看自己时,能调理自己。

我们对外面的东西,都知道调理他,譬如我们种植花草,或养一个小猫小狗,更如教养小孩,如果我们爱惜他,就必须调理他。

又如自己的寝室,须使其清洁整齐,这也是一种调理。

我们对外界尚需要调理,则对自己而忘记调理,是不应该的。

不过调理自己与调理东西不甚一样。

调理自己必须特别注意心思与心情两面。

心思方面最紧要的就是必须条理清楚。

凡说道一句话,或作一篇文章,总要并使其确切明白。

一篇东西,例如缺少条理,徒激增科学知识就是无知的,因为科学知识就是必须用条理去操控的。

而心思之确切有条理,就是与心情存有关系的。

在心情不平时,心思不能确切,所以调理心情就是最显然的。

对心情应注意的有两点:一是懈,一是乱。

懈或散懈,是一种顶不好的毛病,偶然懈一下,这事便做不好,常常散懈,则这人一毫用处没有。

社会上也不会有人去理他,在写日记时的苟且潦草敷衍对付,都是从懈来。

日记写得短不要紧,最不好是存苟偷心理。

一有这心理,便字不像字,话不成话,文不成文。

苟且随便从散懈心理来,干什么事都不成不像。

乱是心情不平,常是像有点激动,内部失掉均衡和平,容易自己与自己冲突,容易与旁人冲突,使自己与环境总得不到一个合适的关系。

乱或,与散懈相反;散懈无力,初看似乎有力,其实一样的不行。

因其都是一种机械性,都无能力对付外面变化,改造环境。

然则如何可不陷于机械而变成一个有能力的人?这是要在能自觉,不散懈,亦不,要调理自己,使心情平和有力,这就是改变气质的根本功夫。

山东省实验中学高考高中现代文阅读专题及答案百度文库

一、高中现代文阅读1.阅读下面的文字,完成下面小题。

新批评“反讽”理论的主要阐述者是布鲁克斯。

用他的说法:“语境对一个陈述语的明显的歪曲,我们称之为反讽。

”显然,这是一个非常宽泛的定义。

“反讽”概念的目的仍然是揭示语义在文学文本中的复杂变化。

根据新批评“文学性”观念,文学文本的基本特征是语义朦胧和语义多重。

“反讽”这一语言现象正好符合这一文学定义。

正因为这个原因,“反讽”就成为新批评最常用的概念之一。

从语义学立场来看,“反讽”本是指一种“正话反说”或“所言非所指”的语言现象。

在“反讽”中,字面上的意义与实际的意义有所不同甚至截然对立。

根据语言学观念,任何一个符号都存在于一定的语境当中,符号的意义会因语境而产生变化。

“反讽”产生的原理同样如此。

在“反讽”现象当中,语言符号巧妙地使用某个特定的语境,从而让一个符号不再表达其本义,而是表达另一个相反的意义。

这样,一个“反讽”就产生了。

从符号学能指与所指构造角度看,“反讽”实际上是一个符号能指与所指的断裂情形。

语言本是一种约定俗成的符号体系。

能指与所指的关系是确定不移的、无可更改的。

然而,“反讽”的出现却使一个符号的能指不再指向其约定俗成的固定所指,而指向另一个能指。

科学文本对语言的使用就完全合乎语言的约定规则和编码原则,坚决避免出现能指与所指的断裂。

文学文本则有意采用各种手法来违反语言的约定规则,从而使文学文本成为语义朦胧和复杂的符号系统。

不难看出,“反讽”的实质仍然是语义的变形化和复杂化。

在新批评看来,“反讽”是“文学性”的重要表现之一,也是形成“文学性”的重要手段之一。

在西方文学批评史上,“反讽”一向被认为是一种偶然使用的语言技巧,或至多是一种修辞格。

新批评则将“反讽”上升到“文学性”的高度,将它视为语义变化的典型现象,从而使之成为文学文本的根本属性。

维姆萨特与布鲁克斯在其合著的批评史中坚持将新批评改名为“反讽诗学”(ironic poetics)。

山东省潍坊市语文高考试卷及答案指导

山东省潍坊市语文高考仿真试卷及答案指导一、现代文阅读Ⅰ(18分)阅读材料《岁月的温度》时间像一条静静流淌的河流,带走了往昔的喧嚣与繁华,留下的是记忆深处的温暖与感动。

在城市的角落里,有这样一家老书店,它见证了岁月变迁,承载着几代人的回忆。

这家书店的名字叫做“墨香”,从它的名字中可以感受到一种古典的气息,仿佛每本书都蕴含着历史的厚重。

随着互联网的发展,实体书店面临着前所未来的挑战。

“墨香”也不例外,它的客流量明显减少,收入锐减。

然而,书店的老主人却始终没有放弃,他坚信书籍的力量能够超越时间,带给人们知识与慰藉。

每天清晨,当第一缕阳光照进书店时,老主人就会坐在柜台后,静静地等待着每一位读者的到来。

有一天,一个年轻人走进了“墨香”,他告诉老主人自己是在网络上偶然看到了关于这家书店的故事,被深深吸引而来。

年轻人在书店里度过了一个下午的时间,阅读了许多书籍,并最终决定留下来帮助老主人经营书店。

随着时间的流逝,“墨香”逐渐恢复了往日的生机,成为了社区的文化中心,吸引了更多的人前来探索书的世界。

通过“墨香”的故事,我们可以看到,在这个快速发展的时代,仍然有人愿意为了心中的信念而坚持,为了那份对文化的热爱而不言放弃。

这正是我们这个时代所需要的——对于传统的尊重与对未来的憧憬并存的态度。

以下是根据上述阅读材料设计的题目:1.下列选项中最能概括本文主旨的是:A. 实体书店面临的困境及其对策B. 一家老书店的历史与文化价值C. 网络时代下人们生活方式的变化D. 年轻人对传统文化的兴趣2.“墨香”书店的老主人为什么没有放弃?A. 因为书店的收入仍然可观B. 出于对书籍力量的坚信C. 为了吸引更多年轻人的关注D. 希望通过书店赚钱3.年轻人来到“墨香”书店的原因是什么?A. 寻找工作机会B. 对老书店的好奇心驱使C. 在网上了解到书店的故事D. 受到朋友的推荐4.“墨香”书店后来发生了怎样的变化?A. 客流量进一步减少B. 成为社区的文化中心C. 被新的连锁书店取代D. 老主人决定关闭书店5.文章最后提到“对于传统的尊重与对未来的憧憬并存的态度”,这句话表达了作者怎样的观点?A. 对于传统文化应该完全继承而不改变B. 传统文化需要与时俱进才能发扬光大C. 应该在传承传统文化的同时展望未来D. 未来的发展不应受到传统观念的束缚参考答案:1.B2.B3.C4.B5.C二、现代文阅读Ⅱ(17分)阅读下面的文章,完成下面小题。

济南市高考语文现代文阅读试题(及答案)

济南市高考语文现代文阅读试题(及答案)一、高中现代文阅读1.阅读下面的文字,完成各题。

所谓“被遗忘权”,即数据主体有权要求数据控制者永久删除有关数据主体的个人数据,有权被互联网遗忘,除非数据的保留有合法的理由,在大数据时代,数字化,廉价的存储器,易于提取、全球覆盖作为数字化记忆发展的四大驱动力,改变了记忆的经济学,使得海量的数字化记忆不仅唾手可得,甚至比选择性删除所耗费的成本更低,记忆和遗忘的平衡反转,往事正像刺青一样刻在我们的数字肌肤上;遗忘变得困难,而记忆却成了常态,“被遗忘权”的出现,意在改变数据主体难以“被遗忘”的格局,对于数据主体对信息进行自决控制的权利,并且有着更深的调节、修复大数据时代数字化记忆伦理的意义。

首先,“被遗忘权”不是消极地防御自己的隐私不受侵犯,而是主体能动地控制个人的信息,并界定个人隐私的边界,进一步说,是主体争取主动建构个人数字化记忆与遗忘的权利,与纯粹的“隐私权”不同,“被遗忘权”更是一项主动性的权利,其权利主体可自主决定是否行使该项权利对网络上已经被公开的有关个人信息进行删除,是数据主题对自己的个人信息所享有的排除他人非法使用的权利。

其次,在数据快速流转且难以被遗忘的大数据时代,“被遗忘权”对调和人类记忆与以往的平衡具有重要的意义,如果在大数据时代不能“被遗忘”,那意味着人们容易被囚禁在数字化记忆的监狱之中,不论是个人的遗忘还是社会的遗忘,在某种程度都是一种个人及社会修复和更新的机制,让我们能够从过去的经验中吸取教训,面对现实,想象未来,而不仅仅被过去的记忆所束缚。

最后,大数据技术加速了人的主体身份的“被数据化”,人成为数据的表征,个人生活的方方面面都在以数据的形式被记忆。

大数据所建构的主体身份会导致一种危险,即“我是”与“我喜欢”变成了“你是”与“你将会喜欢”;大数据的力量可以利用信息去推动、劝服、影响甚至限制我们的认同。

也就是说,不是主体想把自身塑造成什么样的人,而是客观的数据来显示主体是什么样的人,技术过程和结果反而成为支配人、压抑人的力量。

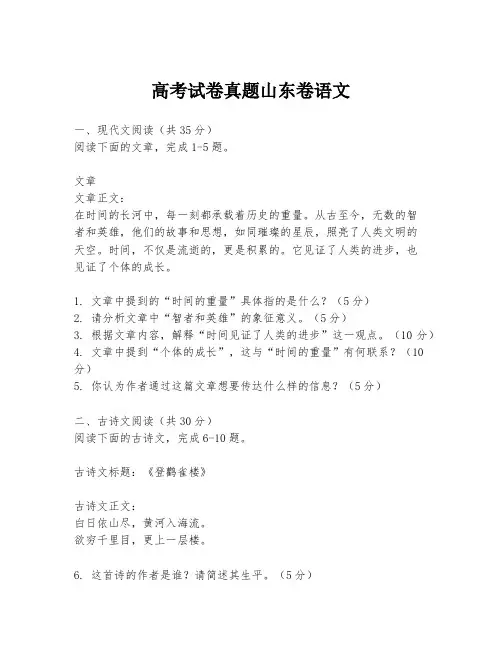

高考试卷真题山东卷语文

高考试卷真题山东卷语文一、现代文阅读(共35分)阅读下面的文章,完成1-5题。

文章文章正文:在时间的长河中,每一刻都承载着历史的重量。

从古至今,无数的智者和英雄,他们的故事和思想,如同璀璨的星辰,照亮了人类文明的天空。

时间,不仅是流逝的,更是积累的。

它见证了人类的进步,也见证了个体的成长。

1. 文章中提到的“时间的重量”具体指的是什么?(5分)2. 请分析文章中“智者和英雄”的象征意义。

(5分)3. 根据文章内容,解释“时间见证了人类的进步”这一观点。

(10分)4. 文章中提到“个体的成长”,这与“时间的重量”有何联系?(10分)5. 你认为作者通过这篇文章想要传达什么样的信息?(5分)二、古诗文阅读(共30分)阅读下面的古诗文,完成6-10题。

古诗文标题:《登鹳雀楼》古诗文正文:白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

6. 这首诗的作者是谁?请简述其生平。

(5分)7. 请解释“白日依山尽”中的“依”字的含义。

(5分)8. “黄河入海流”描绘了怎样的景象?请结合诗句进行分析。

(10分)9. 这首诗表达了诗人什么样的情感和愿望?(5分)10. 请结合全诗,谈谈你对“更上一层楼”的理解。

(5分)三、语言知识运用(共20分)11-15题,每题2分,共10分。

11. 下列各句中,没有语病的一句是()。

A. 经过这次讨论,我们对这个问题有了更深刻的认识。

B. 他虽然年轻,但是工作能力很强。

C. 这本书的内容非常丰富,值得我们认真阅读。

D. 我们应该避免不犯错误。

12. 请在下列句子中填入恰当的关联词。

尽管他取得了很大的成就,_________他仍然保持着谦虚的态度。

13. 下列句子中,成语使用恰当的一句是()。

A. 他做事总是三心二意,让人不放心。

B. 他虽然年事已高,但仍然老当益壮。

C. 他的成绩一落千丈,令人惋惜。

D. 他总是喜欢独断专行,不顾他人意见。

14. 下列句子中,标点符号使用正确的一项是()。

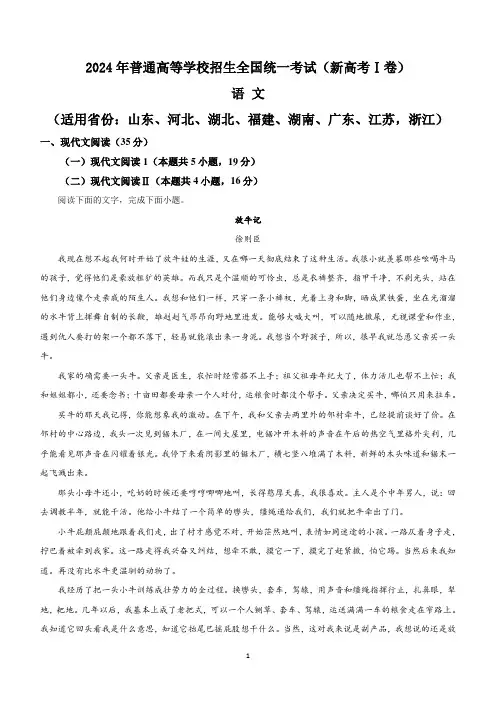

2024年新课标全国Ⅰ卷高考语文真题(含答案)

2024年普通高等学校招生全国统一考试(新高考Ⅰ卷)语文(适用省份:山东、河北、湖北、福建、湖南、广东、江苏,浙江)一、现代文阅读(35分)(一)现代文阅读1(本题共5小题,19分)(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,16分)阅读下面的文字,完成下面小题。

放牛记徐则臣我现在想不起我何时开始了放牛娃的生涯,又在哪一天彻底结束了这种生活。

我很小就羡慕那些吆喝牛马的孩子,觉得他们是豪放粗犷的英雄。

而我只是个温顺的可怜虫,总是衣裤整齐,指甲干净,不剃光头,站在他们身边像个走亲戚的陌生人。

我想和他们一样,只穿一条小裤衩,光着上身和脚,晒成黑铁蛋,坐在光溜溜的水牛背上挥舞自制的长鞭,雄赳赳气昂昂向野地里进发。

能够大喊大叫,可以随地撒尿,无视课堂和作业,遇到仇人要打的架一个都不落下,轻易就能滚出来一身泥。

我想当个野孩子,所以,很早我就怂恿父亲买一头牛。

我家的确需要一头牛。

父亲是医生,农忙时经常搭不上手;祖父祖母年纪大了,体力活儿也帮不上忙;我和姐姐都小,还要念书;十亩田都要母亲一个人对付,运粮食时都没个帮手。

父亲决定买牛,哪怕只用来拉车。

买牛的那天我记得,你能想象我的激动。

在下午,我和父亲去两里外的邻村牵牛,已经提前谈好了价。

在邻村的中心路边,我头一次见到锯木厂,在一间大屋里,电锯冲开木料的声音在午后的热空气里格外尖利,几乎能看见那声音在闪耀着银光。

我停下来看阴影里的锯木厂,横七竖八堆满了木料,新鲜的木头味道和锯末一起飞溅出来。

那头小母牛还小,吃奶的时候还要哼哼唧唧地叫,长得憨厚天真,我很喜欢。

主人是个中年男人,说:回去调教半年,就能干活。

他给小牛结了一个简单的辔头,缰绳递给我们,我们就把牛牵出了门。

小牛屁颠屁颠地跟着我们走,出了村才感觉不对,开始茫然地叫,表情如同迷途的小孩。

一路仄着身子走,拧巴着被牵到我家。

这一路走得我兴奋又纠结,想牵不敢,摸它一下,摸完了赶紧撒,怕它踢。

当然后来我知道。

再没有比水牛更温驯的动物了。

2022年新高考山东语文高考真题文档版(答案)

2022年全国新高考山东语文试题参考答案一、现代文阅读(一)现代文阅读1. D2. B3. C4. ①“己所不欲,勿施于人”出自《论语》,意思是以对待自身的行为为参照物来对待他人,在关注自身的同时还要关注他人,体现了理性思辨换位思考的古代哲学大智慧。

②“现已成为国际社会公认的处理人际关系和国际关系的黄金准则”体现与时俱进、推陈出新。

③要加强对中华优秀传统文化的挖掘与阐发,使民族性更符合当代中国和当今世界的发展,为解决世界性问题提供思路和方法,体现了特殊到普遍的发展规律。

5. ①复兴中华传统文化。

建立强大的中华文化传统,固本健体才可以消化吸收了四方异域的文化,借以繁荣本民族文化。

②与时俱进。

当代社会让世界村的居民们多少都进入了一个更复杂的感性与知性世界,中国诗歌也相应地在寻找与之相当的艺术形式,主要是诗歌语言、内在结构、外在形态。

③借鉴世界优秀文化,外为中用。

(二)现代文阅读Ⅱ6. B7. D8. ①江上的风景使伍子胥心态平和宁静;②想到父亲和哥哥被杀的家仇,他的心又膨胀起来;③渔夫平坦豁达的心境,纾解了伍子胥心中的仇恨,希望自己能从血海深仇中解脱出来。

9. ①渔夫拒剑并自杀的历史故事,体现了渔夫的侠肝义胆,与普通人的生活较远,本文将渔夫改写为一个普通人,更有人情味,更接地气。

②作者通过写渔夫的歌声、平坦疏散的心境和淡泊名利的性格对伍子胥的影响,表现了伍子胥思想转变的曲折历程,具有很强的启示意义。

③运用了大量的心理描写和语言描写刻画伍子胥和渔夫,使人物形象生动鲜活,增强了作品的文学性。

④渔夫不仅摆渡伍子胥过江,还摆渡了他的灵魂,作者成功地塑造了一个“渡人者”的形象,具有深厚的文化底蕴。

二、古代诗文阅读(一)文言文阅读10. C 11. C 12. A13. (1)我国已经连续两年收成不好,现在又要跋涉几千里去援助魏国,这将怎么办呢? (2)燕国不去援救魏国,魏王屈节割地,把国土的一半送给秦国,秦国一定会撤兵。

山东省高考语文试题及答案解析

山东省高考语文试题及答案解析一、现代文阅读(共35分)(一)论述类文本阅读(本题共3小题,每小题3分,共9分)1. 根据文本,作者认为“文化自信”的内涵是什么?答案解析:作者认为“文化自信”是指对本民族文化价值的认同和自豪感,以及在此基础上对文化发展和创新的坚定信念。

2. 文中提到的“文化自觉”与“文化自信”有何联系?答案解析:文中指出“文化自觉”是“文化自信”的前提,只有充分认识到本民族文化的独特性和价值,才能建立起真正的文化自信。

3. 作者认为如何培养“文化自信”?答案解析:作者认为培养“文化自信”需要从教育、传播、创新等多个方面入手,加强民族文化教育,推动文化交流,鼓励文化创新。

(二)文学类文本阅读(本题共3小题,每小题3分,共9分)1. 小说中主人公的心理变化经历了哪几个阶段?答案解析:主人公的心理变化经历了从最初的迷茫、困惑,到后来的觉醒、抗争,最终达到自我救赎的过程。

2. 作者通过哪些细节描写来展现主人公的性格特点?答案解析:作者通过主人公在面对困境时的反应、与他人的对话、内心独白等细节,展现了其坚韧不拔、勇于抗争的性格特点。

3. 小说的主题是什么?请结合文本内容进行分析。

答案解析:小说的主题是探讨个人在逆境中的成长与自我救赎,通过主人公的经历,展现了人在面对生活挑战时的不屈不挠和自我超越。

(三)实用类文本阅读(本题共3小题,每小题3分,共9分)1. 文本中提到的“绿色发展”理念有哪些具体措施?答案解析:文本中提到的“绿色发展”理念包括节能减排、循环经济、生态保护、可持续发展等多个方面的具体措施。

2. 如何理解文本中提到的“生态文明建设”?答案解析:“生态文明建设”是指在经济社会发展中,坚持人与自然和谐共生,实现经济发展与生态环境保护的协调统一。

3. 文本中提到的“可持续发展”与“绿色发展”有何联系?答案解析:“可持续发展”是“绿色发展”的目标和方向,而“绿色发展”是实现“可持续发展”的重要途径和手段。

山东省青岛市语文高考试题及解答参考(2024年)

2024年山东省青岛市语文高考自测试题及解答参考一、现代文阅读Ⅰ(18分)阅读下面的文章,完成下列题目。

在古老的东方,有一个美丽的传说。

传说在一片神秘的森林里,住着一位智慧的老者。

这位老者拥有着无穷的智慧和神奇的力量,他能够知晓世间的一切。

然而,这位老者却有一个愿望,那就是寻找一位能够理解他智慧精髓的传人。

有一天,一位年轻的学者来到了这片森林。

他听说老者智慧无边,于是立志要找到他并拜他为师。

经过一番艰苦的寻找,学者终于在一片幽静的竹林中找到了老者。

老者见到学者后,微笑着问他:“年轻人,你为何而来?”学者恭敬地回答:“老者,我深知您的智慧,渴望能够跟随您学习,传承您的智慧精髓。

”学者沉思片刻,回答道:“智慧,在我看来,是对世间万物的深刻理解,是洞察事物本质的能力,是解决问题的智慧。

”老者微笑着摇了摇头,说道:“不,这只是智慧的一部分。

真正的智慧,是能够让人在纷繁复杂的世界中保持平和,懂得放下,懂得珍惜。

”学者疑惑地问道:“那么,如何才能做到这些呢?”老者站起身,指着窗外的风景,说道:“你看,那山川河流,花草树木,它们都有自己的节奏和规律。

你能从中体会到它们的存在,却不被它们所困扰,这就是智慧。

”学者若有所思,他决定留在老者身边,学习如何成为一个真正的智者。

(1)下列对文章内容的理解和分析,正确的一项是()B. 学者最终成为老者的弟子,是因为他聪明过人,很快领会了老者的智慧。

C. 老者对学者的回答表示满意,因为他认为学者已经完全理解了智慧。

D. 文章通过学者与老者的对话,展示了智慧在生活中的应用。

(2)根据文章内容,下列对“真正的智慧”的理解,不正确的一项是()A. 真正的智慧是对世间万物的深刻理解。

B. 真正的智慧是让人在纷繁复杂的世界中保持平和。

C. 真正的智慧是懂得放下,懂得珍惜。

D. 真正的智慧是能够操控自然,改变世界的力量。

(3)文章中,老者指出“真正的智慧”是什么?请用一句话概括。

(4)学者最终决定留在老者身边学习的原因是什么?(5)文章通过学者与老者的对话,想要传达的主要信息是什么?答案:(1)D(2)D(3)真正的智慧是能够让人在纷繁复杂的世界中保持平和,懂得放下,懂得珍惜。

2023年高考山东卷语文试题(含答案解析)

2023年高考山东卷语文试题(含答案解析)一、阅读理解1. 阅读下面这篇诗歌,回答问题。

天地伟大,山川壮丽。

万物生长,花开富贵。

1. 这篇诗歌的主题是什么?答案及解析:这篇诗歌的主题是自然的伟大和生机盎然。

2. 请用5个词语概括这篇诗歌的内容。

答案及解析:自然伟大,山川壮丽,万物生长,花开富贵。

二、简答题1. 古代文学中的“辞章”是指什么?请举例说明。

答案及解析:古代文学中的“辞章”是指文章中的修辞手法和表达方式。

例如,“风萧萧兮易水寒”中的“风萧萧”运用了拟声的修辞手法,形象地描绘出风声呼啸的情景。

2. “病从口入”这句成语的意思是什么?请解释该成语的寓意。

答案及解析:“病从口入”这句成语的意思是说许多疾病都是通过口腔进入体内的。

该成语的寓意是提醒人们要注意饮食卫生和口腔健康,避免生病。

三、论述题请论述《红楼梦》中的贾母的形象。

答案及解析:贾母是《红楼梦》中一个非常重要的人物,她是贾府的家长,具有极高的地位和影响力。

她聪明睿智,善于察言观色,处理事务有章法,深得贾府中人的敬重和信任。

她关心家族的利益,为人忠诚厚道,也非常喜爱自己的孙子贾宝玉。

她的形象展现出了一个智慧睿智、仁慈和家族责任感并重的母亲形象。

四、作文题请以“感恩”为主题,写一篇不少于800字的作文。

答案及解析:略五、书面表达在现代社会中,随着互联网的普及,电子书籍逐渐取代了传统纸质书籍。

请你从自己的角度写一篇文章,谈谈你对这一现象的看法。

答案及解析:略。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

山东高考语文现代文阅读训练经典题目(附答案)一、高中现代文阅读1.阅读下面的文字,完成小题。

老校长的雨靴庞余亮一个人的身份与穿着绝对有关系,比如我们校长曾经到村里的裁缝店做过一套西装。

瘦瘦的校长穿起来就不伦不类,反倒是他穿上蓝卡其的中山装好看些。

不过他到乡里开会到城里办事还是穿上了他的宝贝西装,又穿上了他的老皮鞋——怕有很多年了,有一只已经歪斜了。

看得出他穿上西装的感觉并不好,可是他说有什么办法呢,上次进城,人家都以为他是个老古董,还是穿西装好些,穿西装人家的目光就少了,走路就轻松些,城里人就喜欢穿西装。

穿西装也就穿西装吧,可是一到下雨天,穿上西装的他偏偏又蹬上了一双中帮雨靴,这就更加不伦不类了,怎么看怎么别扭。

每当他穿上这件衣服,学生们就在背后叫他“德国鬼子”。

但乡下土路一下雨就泥泞不堪,一走路就是一脚的烂泥,想甩都甩不掉,真是固执的坏脾气。

如果还想“甩”的话——用校长的话说就是想要派头的话皮鞋一会儿就变成了小泥船,所以雨靴还是更适合于土路。

看来校长穿雨靴还是穿得理直气壮的既然穿着理直气壮,别人怎么看也就无所谓了。

他心安理得地穿着后摆有点吊的西装和粘着烂泥的雨靴到乡里或进城办事。

回来时他乐呵呵的,他似乎没少了什么,实际上雨靴上已少了许多烂泥,而原先黑色的泥渍变成了白色的泥斑,像踩了一脚的雪。

本来我早已不用雨靴了,过去在上师范前下雨赤脚;上师范时下雨也无所谓,到处都是水泥路。

可是到我们学校就行不通了,烂泥似乎见皮鞋见得不多,反而亲昵得大过分了,开始我还“甩”,下雨穿皮鞋,后来再也不行了,我心疼。

乡里经费紧,工资不仅发得迟还总打折,我不能死要面子活受罪,所以我托穿雨靴的校长到乡供销社买回了一双雨靴。

新雨靴锃亮锃亮的,亮得能照见人的脸,雨珠滴在上面一会儿就滚走了。

我走路时觉得有人在看我的脚。

不过雨靴老得很快,不出几个雨天,雨靴就老得和校长脚上的雨靴差不多。

似乎只有老了的雨靴才更和泥土亲近些,老了的雨靴更协调些。

每年开学前我们学校里的老师都要乘船到城里新华书店一趟。

我们在城里往船上搬书,搬完书后一起去一家馄饨店吃馄饨——校长说这是城里最好吃的馄饨。

吃馄饨时还可以在碗里多撂一些辣椒,那个香啊,那个辣啊,吃得鼻子上都冒汗。

吃完了我们一身轻松,校长还脱掉了西装,露出两种不同颜色织的毛衣然后我们再一起乘船回去。

有一次开学前去城里,正好早晨下雨,我们都穿了雨靴,然后又一起穿着雨靴上了船。

上了船校长还指挥我们在船帮上把雨靴上的泥洗掉,用校长的话说,要让城里人认为我们穿的是马靴,而不是雨靴。

亏他想得出来!到了城里,太阳升上来了,城里的水泥路不像乡下的泥路,乡下泥路要晒两个晴天才能晒干,而城里的水泥路只要一个钟头就干了。

穿着雨靴的我们几个好像是“德国鬼子进城”,雨靴底在水泥路上总是要沉闷地发牢骚,天不热,我身上全是虚汗,到了新华书店,上楼梯时营业员都哧哧地发笑。

如果这还不算尴尬的话,我在回船的路上居然遇到了我城里的同学。

同学笑眯眯的,目光却朝下,他看到了我的雨靴,我们的雨靴。

后来好不容易同学走了,我觉得满街上的人都在看我。

我躲到校长他们中间走,他们走路声居然那么响,都有点步调一致了,我都感到全城人的目光在喊口令了:“一二一,一二一,一二一…”可校长和其他同事并没意识到这些,他们旁若无人地走着,他们要带我一起去吃馄饨。

回去的路上,校长首先把那双在水泥马路上叫了一天的雨靴脱下来,然后就躺到了我们刚从新华书店买回来的书捆上,我们也相继把雨靴脱下来。

河上的风吹过来,吹得我们双脚那么舒坦,校长一会儿就在新书捆上睡着了。

摇船的节奏好像在催眠,他还发出了呼噜声,而他的旧雨靴,一前一后地站着,像哨兵一样守卫着他的梦乡。

(1)下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是()A. 校长特意做了西服且不伦不类地穿着,是为了开会、办事方便,并不是真为了“身份”。

B. “我”从不穿雨靴到穿上雨靴既是现实环境需要,也因为“我”对雨靴情感的转变。

C. 小说围绕着“雨靴”来展开情节,雨靴是乡村生活的象征,体现出与城市生活的不同。

D. “怎么看怎么别扭”“亏他想得出来”等叙述,似贬实褒,鲜明地表现了校长的性格特点。

(2)小说以“我”的视角来叙事,对老校长这一形象的塑造有什么好处?请简要说明。

(3)作品语言富有特色,极具表现力请结合全文加以概述。

【答案】(1)B(2)①“我”是叙述者,小说以“我”的观察为主线,突出了老校长以苦为乐、乐观豁达的形象。

②“我”是参与者,是事件的见证者和亲历者,使老校长的形象更加真实可感。

③“我”是感受者,“我”前后的心理变化,强化了老校长对“我”的感染与影响,深化了小说的主题。

(3)①语言风趣,看似一本正经的叙述,却给人诙谐、滑稽的感受。

②质朴自然,善于运用口语,富有乡土气息。

③恰当运用夸张、拟人等修辞手法,使语言生动活泼,有画面感,给人留下鲜明深刻的印象。

④结尾语言优美含蓄,引人深思,营造出静谧、和谐的氛围,有力地烘托了人物形象。

【解析】【分析】(1)B.“对雨靴情感的转变”无中生有。

(2)“我”是小说中的主要叙述者,小说主要是通过“我”的观察主线来呈现出文本的核心内容,通过“我”的具体描绘,来展现出老校长以苦为乐,豁达乐观的人生情怀,从这个角度上来看,进一步凸显出老校长的人格特点,丰满其人物形象。

“我”是小说主要事件的参与者,通过对“我”这一人物的主要叙述,呈现出小说故事具体的内容,“我”这一形象见证了老校长所经历的种种事件,“我”是参与者,又是亲历者,通过这一角度,使得老校长的形象更为真实,更具可感性。

“我”是主要事件的具体感受者,“我”内心发生了一种巨大的转变,这种转变是因为老校长的主要事迹对“我”产生的具体影响,老校长具有胸怀天下的情怀,有以生为本的责任担当,通过这一角度极其形象的丰富小说核心主旨。

(3)“瘦瘦的校长穿起来就不伦不类,反倒是他穿上蓝卡其的中山装好看些。

不过他到乡里开会到城里办事还是穿上了他的宝贝西装,又穿上了他的老皮鞋--怕有很多年了,有一只已经歪斜了”这类语句叙述自然,看似一本正经的自然叙述,但却充满着一种诙谐幽默的滑稽之感,通过这些内容,使得语言更为风趣幽默。

“吃馄饨时还可以在碗里多撂一些辣椒,那个香啊,那个辣啊,吃得鼻子上都冒汗。

吃完了我们一身轻松,校长还脱掉了西装,露出两种不同颜色织的毛衣”这些句子具有生活气息,充满乡土文化气息,通过这一内容,使得文本语言质朴自然,口语话的特色增强了文本的核心美感,使得小说语言更具美感。

“回来时他乐呵呵的,他似乎没少了什么,实际上雨靴上已少了许多烂泥,而原先黑色的泥渍变成了白色的泥斑,像踩了一脚的雪”这些句子妙用不同的修辞手法,展现出生动活泼的语言特色,句子充满着一种生活气息,而且具有画面质感,给人一种鲜明的印象。

“摇船的节奏好像在催眠,他还发出了呼噜声,而他的旧雨靴,一前一后地站着,像哨兵一样守卫着他的梦乡”这些句子含蓄优美,极其隽永,营造出一种静谧祥和的环境氛围,凸显出独特的语言特色,给人一种非常鲜明的美感。

同时能够很好的凸显出人物的主要特点。

故答案为:⑴B;⑵①“我”是叙述者,小说以“我”的观察为主线,突出了老校长以苦为乐、乐观豁达的形象。

②“我”是参与者,是事件的见证者和亲历者,使老校长的形象更加真实可感。

③“我”是感受者,“我”前后的心理变化,强化了老校长对“我”的感染与影响,深化了小说的主题。

⑶①语言风趣,看似一本正经的叙述,却给人诙谐、滑稽的感受。

②质朴自然,善于运用口语,富有乡土气息。

③恰当运用夸张、拟人等修辞手法,使语言生动活泼,有画面感,给人留下鲜明深刻的印象。

④结尾语言优美含蓄,引人深思,营造出静谧、和谐的氛围,有力地烘托了人物形象。

【点评】(1)本题考查学生分析文本内容的基本能力。

本题具有一定的综合性,从考查的范围来看,既涉及全篇,又侧重局部;从考查的角度来看,既有对主旨的探究,也有对人物形象的分析。

解答此类题首先要通读全文,整体感知;其次明确主旨,关注手法;最后结合文章主旨做出准确判断。

(2)本题考查理解文中次要人物的作用的能力。

次要人物即陪衬人物或线索人物,其作用一般有:①对主要人物起陪衬作用;②贯穿全文的线索,特别是以第一人称叙述的“我”,多起到叙述和见证人的作用,增加文本的真实性;③同主要人物一同揭示或凸显主旨;④推动情节发展。

(3)本题考查学生分析小说语言艺术特色的基本能力。

解答时要结合文本内容分析,重点理解,准确把握即可。

2.阅读下面的文字,完成下面小题。

一个公民的命运(波兰)姆罗热克①让我们开门见山吧。

这个故事发生在本国遥远偏僻的地区,那里的天气跟首都的天气一样。

寒来暑往,刮风下雨,阳光普照,与大城市没有什么两样。

从气候特点来看,你分辨不出两者有何不同。

但是,令人吃惊、甚至恐惧的是权威人物的首创精神。

他们为了了解本地天气状况,决定在这遥远的地方建造一所气象台。

这不是件什么了不起的事,不过是划出一小块矩形地盘,四周用白色栅栏围起,中间有一个仪器箱,架在细长的支腿上。

挨着气象台是干事的房屋,他的工作除了照看仪器外,还包括书写天气状况的准确报告,这样,假如有人询问情况,权威手头就有了必要的信息,不至于茫然不知所答。

干事是一个非常尽心尽职的年轻人。

他写的报告清楚简洁,并且一直准确可信。

假如有雨,他会尽可能从每一角度记述雨情:几时下雨,雨量多少,时间多少……否则他不会罢休。

假如阳光明媚,他也会不遗余力准确无误地给予记述,是一就说一,是二就说二。

他懂得全国上下都在勤奋工作,创造财富为他发放工资,所以他感到自己必须专心工作。

他永远也不会无所事事,因为在这个地区,天气总是变化无常。

临近夏末时,暴风雨频繁起来,又是刮风,又是下雨,他翔实地记述下来,把报告交往上级办公室。

暴风雨还是接踵而来。

一天,一位年老而经验丰富的同事拜访他,这位同事目睹了他的工作情况,临走前随口说:“朋友,我觉得你报告的调子是否有点低?”“此话怎讲?”干事感到惊奇,“你可以亲眼看一看,是在下倾盆大雨嘛。

”“不错,是在下雨。

当然,谁都能看见。

但你应该明白,我们必须有意识地处理这个问题,不是吗?要采取科学态度。

请注意,这不关我的事,我只是出于友谊才提醒你。

”这位老气象学家穿上胶鞋走了,一边走,一边直摇头。

年轻的干事独自留在那里,继续写他的报告。

他有些焦虑地凝视着天空,接着又写了起来。

大约就在这时,他出乎预料地接到了上面权威的传唤。

虽不是最高权威,可仍然是一个权威人物。

他带着把伞进城了。

权威在一所漂亮的房间里接待了他。

雨点打在屋顶上,滴答作响。

“我们之所以召你来,”权威声明说,“是因为我们对你报告的片面性感到惊奇。

这段时间,你报告的调子太悲观。

丰收在望,而你却喋喋不休地报告雨情。

你不明白自己工作的性质吗?”“可是在下雨嘛……”干事说。