不同对基因、等位基因间的相互作用

等位基因之间的相互作用

等位基因之间的相互作用

等位基因之间的相互作用指的是,当一个基因有不止一种等位基因时,不同等位基因之间会相互影响,从而影响它们在表型上的表现。

具体来说,等位基因之间的相互作用可以体现在以下几个方面:

1. 显性遗传:当一个等位基因表现出强烈的表型效应时,称为显性遗传。

在这种情况下,一个表型的表现可以被单个等位基因所决定。

例如,在人类的ABO 血型系统中,O型血的表现是显性的。

2. 隐性遗传:与显性遗传相反,如果一个等位基因的表型效应不强,或者它需要与其他等位基因一起才能表现出来,那么称之为隐性遗传。

在这种情况下,一个表型的表现需要考虑多个等位基因之间的互作。

例如,在人类的眼色基因中,棕色眼睛是显性的,而蓝色眼睛是隐性的,需要两个等位基因都是蓝色才会表现出来。

3. 前向作用:前向作用指的是,一个等位基因的表现对另一个等位基因的表现有影响。

例如,一个基因的突变可能会导致另一个基因的表现被强化或减弱。

4. 逆向作用:逆向作用指的是,在某些情况下,一个等位基因的存在会对另一个等位基因的表现产生抑制作用。

例如,在家禽羽毛的颜色上,黑色基因会抑制黄色基因的表现,导致黑色优先于黄色表现。

总之,等位基因之间的相互作用是多样化的,并且涉及到多个层面的遗传学问题。

对这种相互作用的研究可以帮助人们更好地理解基因在遗传过程中的作用。

遗传学_名词解释

叠加效应或重叠作用:两对或两对以上等位基因同时控制一个单位性状,只要其中一队等位基因中存在显性基因,个体便表现显性性状,两对基因均为纯和隐性时,个体表现隐性性状的基因互作类型。

将孟德尔比率修饰为15:1上位效应或上位作用:又称异位显性。

两对基因同时控制一个单位性状发育,其中一对基因对另一对基因的表现具有遮盖作用,这种基因互作类型称为上位效应。

与显性相似,因为这两者都是一个基因掩盖了另一个基因的表达,区别就在于显性是一对等位基因中一个基因掩盖另一个基因的作用,而上位效应是非等位基因间的掩盖作用,掩盖者称为上位基因,也称为异位显性。

被掩盖者称为下位基因上位性和显性的区别:1 显性是一对等位基因中,显性基因掩盖另一隐性基因2 上位性是非等位基因的掩盖,掩盖者称上位基因,异位显性,被掩盖者称下位显性并发系数:观察到的双交换率与预期的双交换率(两个单交换率的乘积)的比值从性遗传:常染色体上的基因所控制的性状在表现型上受个体性别的影响,只出现与雌方或雄方;或在一方为显性另一方为隐性的现象剂量补偿作用:是使具有两份或两份以上的基因量的个体与只具有一份基因量的个体的基因表现趋于一致的遗传效应、剂量补偿效应:在哺乳动物中一定存在一种机制可以补偿x染色体的超量。

在XY性别决定机制的生物中,使性连锁基因在良种性别中有相等或近乎相等的有剂量的遗传效应。

两种机制:1 调节X染色体的转录速率;2 通过失火雌性细胞中的一条X染色体来实现的,无论是雌性还是雄性细胞都只有一条X染色体是有活性假连锁:两对染色体上原来不连锁的基因由于靠近易位断点,易位杂和体总是以交替式分离方式产生可育的配子,因此就表现出假连锁现象限性遗传:是指位于Y染色体(XY型)或W染色体(ZW型)上的基因所控制的遗传性状只限于雄性或雌性上表现的现象基因表达:基因编码的信息转化为细胞结构并在细胞中行使功能的过程。

包括转录成信使RNA接着翻译成蛋白质的基因以及转录成RNA,但是不翻译成蛋白质的基因顺反子:即结构基因,为决定一条多肽链合成的功能单位,约1000bp。

遗传学名词解释(华农)

遗传学名词解释第一章遗传:子代与亲代相似的现象。

变异:子代与亲代不相同的现象。

遗传学:研究生物遗传和变异现象与规律的科学。

第二章染色体:完整的包裹在蛋白质基质中的DNA分子。

真核生物细胞处于分裂期,DNA逐渐螺旋化卷曲,呈现有固定形态的棒状小体。

染色质:细胞未分裂时,呈现出伸展和高度分散状态、没有固定形态结构的纤细网状物。

着丝粒:一种盘状结构,2条染色单体连接的部位。

主缢痕:着丝粒不会被染料染色,所以在光学显微镜下表现为染色体上一缢缩部位(无色间隔点),所以又称为主缢痕。

次缢痕:某些染色体的一个或两个臂上往往还具有另一个染色较淡的缢缩部位,称为次缢痕;通常在染色体短臂上。

随体:次缢痕的末端的圆形或略长形的突出体,称为随体。

核仁组织中心:次缢痕在细胞分裂时,紧密地与核仁相联系。

与核仁的形成有关,因此也称为核仁组织中心(NOR)。

同源染色体:大小及形态相同,分别来源于父本和母本的一对染色体。

非同源染色体:形态结构不同的各对染色体。

性染色体:许多物种中,存在的一对形态和结构不同的同源染色体。

常染色体:除性染色体之外的其它染色体。

染色体组型或核型:由体细胞中全套染色体按形态特征(包括染色体长度、着丝点位置、臂比、随体有无等)和大小顺序排列构成的图形。

染色体带:当染色体被酶或其它化学药品处理后,经过染色显示出的深浅不同的带纹。

带型:不同的染色体具有的不同形态带的组成。

染色体显带:染色体带显示的过程。

由于实验中处理方法的不同,可以获得不同的带型模式,如Q带、G带、N带、R带和C带等。

显带的机制:一般认为所显示的带为异染色质在染色体上分布的区域。

异染色质:在细胞间期染色质线中,染色很深的区段。

常染色质:染色质线中染色很浅的区段。

半保留复制:一个DNA分子经过复制形成两个完全相同的子代DNA分子,子代DNA分子中都保留了亲代DNA双链中的一条,这种方式称为半保留复制。

无丝分裂:指通过细胞核拉长(呈哑铃状),中部缢缩形成2个相似的子细胞的过程。

两对等位基因控制一对相对性状的规律(基因互作)

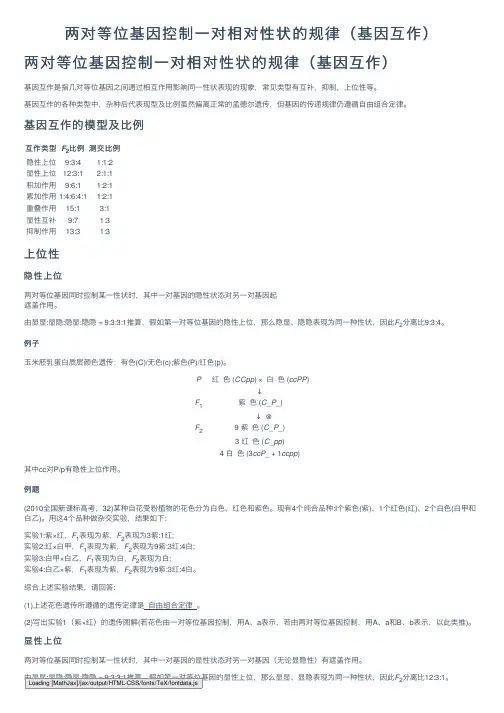

两对等位基因控制⼀对相对性状的规律(基因互作)两对等位基因控制⼀对相对性状的规律(基因互作)基因互作是指⼏对等位基因之间通过相互作⽤影响同⼀性状表现的现象,常见类型有互补,抑制,上位性等。

基因互作的各种类型中,杂种后代表现型及⽐例虽然偏离正常的孟德尔遗传,但基因的传递规律仍遵循⾃由组合定律。

基因互作的模型及⽐例互作类型F2⽐例测交⽐例隐性上位9:3:41:1:2显性上位12:3:12:1:1积加作⽤9:6:11:2:1累加作⽤1:4:6:4:11:2:1重叠作⽤15:13:1显性互补9:71:3抑制作⽤13:31:3上位性隐性上位两对等位基因同时控制某⼀性状时,其中⼀对基因的隐性状态对另⼀对基因起遮盖作⽤。

由显显:显隐:隐显:隐隐 = 9:3:3:1推算,假如第⼀对等位基因的隐性上位,那么隐显、隐隐表现为同⼀种性状,因此F2分离⽐9:3:4。

例⼦⽟⽶胚乳蛋⽩质层颜⾊遗传:有⾊(C)/⽆⾊(c);紫⾊(P)/红⾊(p)。

P红⾊(CCpp)×⽩⾊(ccPP)↓F1紫⾊(C_P_)↓⊗F29紫⾊(C_P_)3红⾊(C_pp)4⽩⾊(3ccP_+1ccpp)其中cc对P/p有隐性上位作⽤。

例题(2010全国新课标⾼考,32)某种⾃花受粉植物的花⾊分为⽩⾊、红⾊和紫⾊。

现有4个纯合品种:I个紫⾊(紫)、1个红⾊(红)、2个⽩⾊(⽩甲和⽩⼄)。

⽤这4个品种做杂交实验,结果如下:实验1:紫×红,F1表现为紫,F2表现为3紫:1红;实验2:红×⽩甲,F1表现为紫,F2表现为9紫:3红:4⽩;实验3:⽩甲×⽩⼄,F1表现为⽩,F2表现为⽩;实验4:⽩⼄×紫,F1表现为紫,F2表现为9紫:3红:4⽩。

综合上述实验结果,请回答:(1)上述花⾊遗传所遵循的遗传定律是 ⾃由组合定律 。

(2)写出实验1(紫×红)的遗传图解(若花⾊由⼀对等位基因控制,⽤A、a表⽰,若由两对等位基因控制,⽤A、a和B、b表⽰,以此类推)。

本科大学遗传学期中整理重点

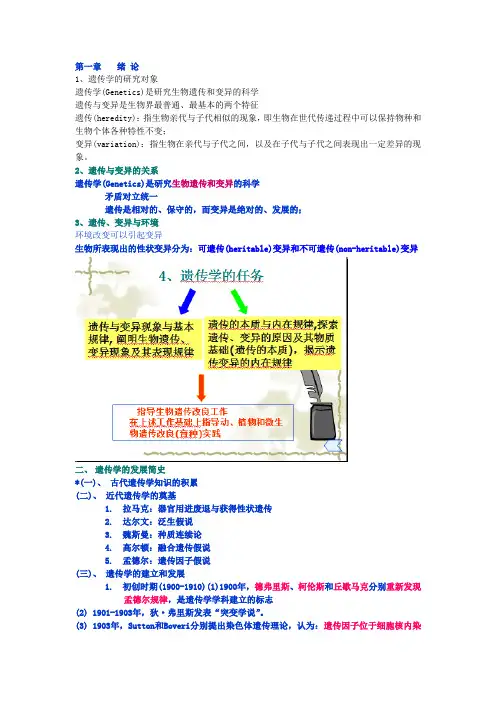

第一章绪论1、遗传学的研究对象遗传学(Genetics)是研究生物遗传和变异的科学遗传与变异是生物界最普通、最基本的两个特征遗传(heredity):指生物亲代与子代相似的现象,即生物在世代传递过程中可以保持物种和生物个体各种特性不变;变异(variation):指生物在亲代与子代之间,以及在子代与子代之间表现出一定差异的现象。

2、遗传与变异的关系遗传学(Genetics)是研究生物遗传和变异的科学矛盾对立统一遗传是相对的、保守的,而变异是绝对的、发展的;3、遗传、变异与环境环境改变可以引起变异生物所表现出的性状变异分为:可遗传(heritable)变异和不可遗传(non-heritable)变异二、遗传学的发展简史*(一)、古代遗传学知识的积累(二)、近代遗传学的奠基1. 拉马克:器官用进废退与获得性状遗传2. 达尔文:泛生假说3. 魏斯曼:种质连续论4. 高尔顿:融合遗传假说5. 孟德尔:遗传因子假说(三)、遗传学的建立和发展1. 初创时期(1900-1910)(1)1900年,德弗里斯、柯伦斯和丘歇马克分别重新发现孟德尔规律,是遗传学学科建立的标志(2) 1901-1903年,狄·弗里斯发表“突变学说”。

(3) 1903年,Sutton和Boveri分别提出染色体遗传理论,认为:遗传因子位于细胞核内染色体上,从而将孟德尔遗传规律与细胞学研究结合起来。

(4) 1909年,约翰生(W.L.Johannsen 1859~1927)发表“纯系学说”,并提出“gene”的概念,以代替孟德尔所谓的“遗传因子”。

(5) 1908年,哈德和温伯格分别推导出群体遗传平衡定律。

2.全面发展时期(1910-1952)(1) 细胞遗传学/经典遗传学(1910-1940)1910,摩尔根(Morgan 1866-1945, 美国生物学家, 曾获1933年诺贝尔生理学-医学奖)等:性状连锁遗传规律。

(2) 数量遗传学与群体遗传学基础 (1920-)费希尔(Fisher)赖特(Wright)等:数理统计方法在遗传分析中的应用。

遗传学复习之——名词解释

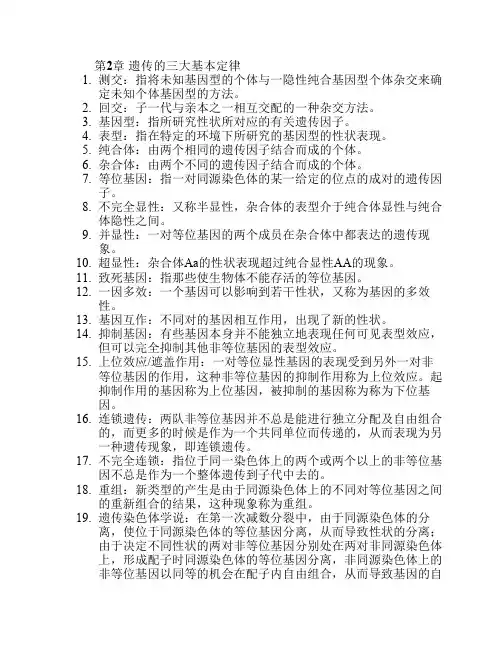

第2章遗传的三大基本定律1. 测交:指将未知基因型的个体与一隐性纯合基因型个体杂交来确定未知个体基因型的方法。

2. 回交:子一代与亲本之一相互交配的一种杂交方法。

3. 基因型:指所研究性状所对应的有关遗传因子。

4. 表型:指在特定的环境下所研究的基因型的性状表现。

5. 纯合体:由两个相同的遗传因子结合而成的个体。

6. 杂合体:由两个不同的遗传因子结合而成的个体。

7. 等位基因:指一对同源染色体的某一给定的位点的成对的遗传因子。

8. 不完全显性:又称半显性,杂合体的表型介于纯合体显性与纯合体隐性之间。

9. 并显性:一对等位基因的两个成员在杂合体中都表达的遗传现象。

10. 超显性:杂合体Aa的性状表现超过纯合显性AA的现象。

11. 致死基因:指那些使生物体不能存活的等位基因。

12. 一因多效:一个基因可以影响到若干性状,又称为基因的多效性。

13. 基因互作:不同对的基因相互作用,出现了新的性状。

14. 抑制基因:有些基因本身并不能独立地表现任何可见表型效应,但可以完全抑制其他非等位基因的表型效应。

15. 上位效应/遮盖作用:一对等位显性基因的表现受到另外一对非等位基因的作用,这种非等位基因的抑制作用称为上位效应。

起抑制作用的基因称为上位基因,被抑制的基因称为称为下位基因。

16. 连锁遗传:两队非等位基因并不总是能进行独立分配及自由组合的,而更多的时候是作为一个共同单位而传递的,从而表现为另一种遗传现象,即连锁遗传。

17. 不完全连锁:指位于同一染色体上的两个或两个以上的非等位基因不总是作为一个整体遗传到子代中去的。

18. 重组:新类型的产生是由于同源染色体上的不同对等位基因之间的重新组合的结果,这种现象称为重组。

19. 遗传染色体学说:在第一次减数分裂中,由于同源染色体的分离,使位于同源染色体的等位基因分离,从而导致性状的分离;由于决定不同性状的两对非等位基因分别处在两对非同源染色体上,形成配子时同源染色体的等位基因分离,非同源染色体上的非等位基因以同等的机会在配子内自由组合,从而导致基因的自由组合,实现了性状的自由组合。

基因的互作

1对 对

等位基因在1 等位基因在 对 同源染色体上 等位基因随同源染色体 的分离而Hale Waihona Puke 开2种 种3种 种

1:1 :

1:2:1 : :

4种 1:1:1:1 种 : : :

9种 种 1:2:2:4:1:2:1:2:1

F2

基因型及比例 表现型及比例

F1测交后代的表现 测交后代的表现 型及其比例

2种 种 2种 种

生 物 学 中 的 “遗传特例”

基因的分离定律与自由组合定律的比较

基因的分离定律 相对性状 等位基因

F1减数分裂时 减数分裂时 基因的行为 F1配子的种类 配子的种类 与数目比

基因的自由组合定律 2对(或更多对) 对 或更多对)

2对(或更多对)等位基因位 对 或更多对) 于不同的同源染色体 等位基因随同源染色体的分离 而分开的同时时, 而分开的同时时,非同源染色 体上的非等位基因自由组合

四:基因的互作

1.1 概述 两对独立遗传的的非等位基因在表达时,有 时会因基因之间的相互作用,而使杂交后代的 性状分离比偏离9:3:3:1的孟德尔比例,称为基 因互作。基因互作的各种类型中,杂种后代表 现型及比例虽然偏离正常的孟德尔遗传,但基 因的传递规律仍遵循自由组合定律。基因互作 的各种类型及其表现型比例如下表:

二:复等位基因

在同源染色体相对应的基因座位上存在三种 以上不同形式的等位基因,由基因突变形成。 以上不同形式的等位基因,由基因突变形成。

1.(10江苏卷)喷瓜有雄株、雌株和两性植株.G基因决定 ( 江苏卷 喷瓜有雄株、雌株和两性植株. 基因决定 江苏卷) 雄株. 基因决定两性植株 基因决定雌株。 对 基因决定两性植株。 雄株.g基因决定两性植株。基因决定雌株。G对g 和 g -、 g对g- 是显性.如:Gg是雄株.g g-是两性植株. g- g- 是雌 是雄株. 是两性植株. 对 是显性. 是雄株 株。下列分析正确的是 【答案】 D A.Gg和G 能杂交并产生雄株 . 和 B.一株两性植株的喷瓜最多可产生三种配子 . C.两性植株自交不可能产生雌株 . D.两性植株群体内随机传粉.产生的后代中,纯合子比 .两性植株群体内随机传粉.产生的后代中, 例高于杂合子 2.在一个品种的兔子中,复等位基因控制皮毛的颜色并具 .在一个品种的兔子中, 有如下的显隐性关系: (深浅环纹)> )>c 喜马拉雅色) 有如下的显隐性关系:C(深浅环纹)> h(喜马拉雅色) )。一只深浅环纹兔和喜马拉雅色兔交配后产生 >c(白化)。一只深浅环纹兔和喜马拉雅色兔交配后产生 (白化)。 的深浅环纹和50%喜马拉雅色的后代。以下哪组交配 喜马拉雅色的后代。 了50%的深浅环纹和 的深浅环纹和 喜马拉雅色的后代 会产生这一结果( 会产生这一结果( ) 【答案】 C Ⅰ. C ch×chchⅡ. Cc×ch cⅢ.C ch×chcⅣ. C c×ch ch × Ⅲ Ⅳ × A. Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ B.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ C. Ⅰ、Ⅲ和ⅣD. Ⅰ、Ⅱ和 Ⅳ Ⅱ

遗传学要点小结(期末考试)

遗传学一、名词解释1.同源染色体:在生物的体细胞内,具有同一种形态特征的染色体通常成对存在。

这种形态和结构相同的一对染色体称为同源染色体。

2.非同源染色体:一对同源染色体与另一对形态和结构不同的染色体之间,互称为非同源染色体3.受精:也称为配子融合,是指生殖细胞(配子)结合的过程.4.直感:是花粉(父本)对种子或果实的性状产生影响的现象5.花粉直感:也称为胚乳直感,是指胚乳性状受精核影响直接表现父本的某些性状的现象。

(直接原因就是双受精,如玉米)6.果实直感:也称为种皮直感,是指种皮或果皮组织在发育过程中受花粉影响而表现父本的某些性状的现象。

(如棉籽的纤维)7.无融合生殖:雌雄胚子不发生核融合,但又能形成种子的一种特殊生殖方式.8.等位基因:控制一对相对性状位于同源染色体上对应位点的两个基因9.共显性(并显性):如果双亲的性状同时在F1个体上表现出来,即一对等位基因的两个成员在杂合体中都表达的遗传现象10.复等位基因:同源染色体相同位点上存在的3个或3个以上的等位基因11.基因互作:不同对基因间相互作用共同决定同一单位性状表现的结果12.互补作用:两对独立遗传基因分别处于纯和显性或杂合状态时,共同决定一种性状的发育。

当只有一对基因是显性,或两对基因都是隐形时,则表现为另一种性状。

这种基因互作的类型称为互补作用13.积加作用:两种显性基因同时存在时产生一种性状,单独存在时能分别表现相似的性状,两种显性基因均不存在时又表现第三种性状,这种基因互作称为积加作用14.重叠作用:不同对基因互作时,不同的显性基因对表现型产生相同的影响,F2产生15:1的比例,这种基因互作称为重叠作用15.上位性:两对独立遗传基因共同对一单位性状发生作用,而且其中一对基因对另一对基因的表现有遮盖作用16.相引相(相引相):甲乙二个显性性状连系在一起遗传,甲乙两个隐性性状连系在一起遗传的杂交组合17.相斥相(相斥相):甲显性和乙隐性性状连系在一起遗传,乙显和甲隐连系在一起遗传的杂交组合18.连锁遗传:是指同一同源染色体上的非等位基因连在一起而遗传的现象19.完全连锁:位于同一同源染色体上的非等位基因之间不发生非姊妹染色单体之间的交换,则这两个非等位基因总是连接在一起而遗传的现象20.不完全连锁:指同一同源染色体上的非等位基因之间或多或少地发生姊妹染色单体之间的交换,测交后代中大部分为亲本类型,少部分为重组类型的现象21.交换:是指同源染色体的非姊妹染色单体之间的对应片段的交换,从而引起相应基因间的交换与重组22.交换值:同源染色体的非姊妹染色单体间有关基因的染色体片段发生交换的频率。

遗传学第四章_孟德尔定律扩展(2)

A1_ A2_ C_ R_ pr _ A1_ A2_ C_ R_ Pr _

C和c R和r

糊粉层颜色 的有无

植株颜色 的有无

胚乳为红色

胚乳为紫色

正确表述: 其他基因相同时,个体间某一性状的差异由一对基因的差异决定

怎样来区分一个性状是有基因控制的,还是由环境控制的呢? 一种办法就是研究在不同环境下基因型相同的个体,如利用近 交系的动物.......同卵双生子等。

的基因型不变,与突变型残翅个体交配后,常温下孵育自带,子代

个体都为残翅。

(三)基因表达的差异

1. 表现度(expressivity) :个体间基因表达的变化程度。

如:多指,由显性基因控 制的,带有一个有害基因的 人都会出现多指,但是多出 的手指有的长,有的很短, 甚至有的仅有一个小突起, 表明都有一定的表型效应, 但变异程度不同。

DD透基明因鱼无半淡↓透化明作非用透明

1 :2 :1

1 :2 :1

(c)马的皮毛

(d)金鱼身体的透明度

不完全显性的遗传方式

(一)等位基因间的相互作用

3、共显性(codominance) 杂合子的一对等位基因各自都能同时得到表达,这

种现象叫共显性。

如: 在人类的M-N血型系统中有三种血型,M, N,MN

据估计,人的一个体细胞内约有1000个看家基因。

小结

• 生物的大多数性状既与遗传有关,又与环境有关,是遗传与环境 共同作用的结果。

• 个体发育是基因按照特定的时间、空间表达的过程,是生物体的 基因型与内外环境因子相互作用,并逐步转化为表型的过程。

• 环境影响生物发育和分化过程中的基因表达 (1)遗传物质的复制 (2)生长 (3)各种细胞类型的分化 (4)分化的细胞聚集成为确定的组织和器官 四个重要过程彼此相互作用形成发育的复杂过程。

等位基因间的相互作用之二共显性

等位基因间的相互作用——共显性共显性是指一对等位基因之间没有显性和隐性的区别,在杂合子时两种基因控制的性状都表现出来的现象。

MN血型是体现等位基因共显性的典型范例。

人类的MN血型是继ABO血型后被检出的第二种血型,首先由兰德施泰纳(Landsteiner,1868--1943)和莱文(Levine,1900- 1987 )发现。

由于MN血型是使用免疫血清检出的,故取M和N两个字母作为MN血型的符号。

它的遗传是由一对等位基因决定的,为纪念上述两位科学家,故以L M、L N表示这一对等位基因。

MN血型分为M型、MN型和N型3种表型。

M型个体的红细胞表面有M抗原,由L M基因决定,N型有N抗原,由L N基因决定,MN型既有M抗原又有N抗原,L M和L N基因并存,它们互不遮盖。

3种表型的基因型分别为L M L M、L N L N和L M L N。

MN血型表明L M和L N这一对等位基因分别控制不同的抗原物质,这两种物质在杂合子中同时表现出来。

就这种血型而言,在人类中可能有6种婚配方式。

下表表示系谱分析后不同婚配方式和其子女的血型分布(表1-1)。

MN血型遗传同样说明分离定律的普遍性。

表1-1 MN血型遗传镰状细胞贫血也是共显性的一个例子。

正常人红细胞呈碟形,镰状细胞贫血患者的红细胞呈镰刀形。

正常人与镰状细胞贫血患者结婚所生子女,红细胞既有正常碟形的,又有镰刀形的,平时并不表现严重的病症,只有在缺氧条件下才发病。

例题1(2018.浙江)一对A血型和B血型的夫妇,生了AB血型的孩子。

AB 血型的这种显性类型属于()A.完全显性B.不完全显性C.共显性D.性状分离答案:C变式训练:人类的MN血型是继ABO血型后被检测出来的第二种与ABO血型独立遗传的血型,其基因型与表现型的关系如下表所示。

下列相关叙述正确的是A.基因L M与L N之间存在不完全显性关系B.如父母一方是N型血,子女中不应该出现M型血个体C.如父母双方均为MN型血,其后代均为MN型血个体D.控制MN血型与ABO血型的基因在一对同源染色体上答案:B解析:解析试题分析:由表中信息知:基因L M与L N之间是共显性关系;A 错误。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

不同对基因、等位基因间的相互作用

不同对基因间的相互作用

高中生物教材中讲述的基因的自由组合现象是分别位于两

对同源染色体上的基因控制两对相对性状遗传的现象。

这种

类型的题目大家都很熟悉,就不再赘述,如:如:北京卷4、

福建卷27、四川卷31等。

而在生物界中还存在着一些其他

情况,如位于非同源染色体上的非等位基因之间相互作用,

控制生物同一性状的表现,主要有以下几种情况:

2.1 基因互作:不同对的基因相互作用,出现了新的表现

型,这种现象叫做基因互作。

F2表现型的比例仍然是9∶3∶3∶1,但它与孟德尔的两对性状自由组合所产生的9∶3∶3∶1

的性状

组合比是完全不同的。

如:

鸡冠的形状很多,除我们常见的单冠外,还有玫瑰冠、豌豆

冠和胡桃冠等。

其形状是由两对等位基因(P和p、B和b)

控制,两对基因按自由组合定律遗传,如下表:基因组合

P和R同时存在

(P_R_)

P存在,R不存在

(P_rr)。