岩石圈与地表形态

合集下载

岩石圈和地表形态

默写

1、绘图表示岩石圈的物质循环。 2、列表表示地质作用的内、外力作 用的区别。 3、简述背斜成谷的成因。

4、分别写出流水、风力侵蚀作用和 沉积作用形成的地表形态。

内力作用的“足迹”

地壳运动引起的岩层永久性变形、变位, 称为地质构造 地质构造常常被保留在地壳岩层中,被称 为地壳运动的“足迹”. 最常见的地质构造: 褶皱 地壳运动产生的强大挤压力,使岩 层发生弯曲变形,形成褶皱。 断层 地壳运动产生的强大压力,超过了岩 层能承受的强度,岩层发生断层.

返回

褶皱示意

返回48页

3.背斜成谷,向斜成山现象的形成

背斜

向斜 1 2 3

一段时间 后,由于差别 侵蚀,背斜部 位反而低于向 斜部位,形成 背斜 成谷,向 斜成山的现象

返回

练习

c

a b

北

(1). a、b两处地质构造中有可能发现石油的是_____?

(2). 欲在此处建一个东西向的地下隧道,应选择a处还是b处开凿?

褶 皱 景 观

褶皱的两种基本形态:背斜与向斜

背斜储油与向斜储水

背斜

新---老---新

背斜成谷、向斜成山

1. 褶皱形成初期的背斜 成山,向斜成谷

背斜

向斜

1 2 3

褶皱 形成初期 , 由于岩层 受侵 蚀很 小,背斜 形成山, 向斜形成 谷

2 . 褶皱构造经受外力的侵蚀

背斜 向斜 1 2 3

在经受外 力侵蚀 的 过 程 中,背斜 顶部因受到张 力的影响,侵 蚀程度较大, 而向斜因受挤 压力,不易侵 蚀,因而侵 蚀程度较小

返回48页

知识窗

球状风化地貌

板块构造学说

火山 海岭

海沟

海底扩张学说认为海岭是新的大洋地壳的诞生处。 地幔物质从海岭顶部的巨大开裂处涌出,到达顶部冷却 凝固,形成新的大洋的地壳。以后继续上升的岩浆,又 把早先形成的大洋地壳,以每年几厘米的速度推向两边, 使海底不断更新和扩张。当扩张着的大洋地壳遇到大陆 地壳时,便俯冲到大陆地壳之下的地幔中,逐渐熔化而 消亡。

鲁教版高一地理必修一第二单元第一节岩石圈与地表形态(共69张PPT)

2.1 岩石圈与地表形态

课时目标

夯实基础

岩层

重难点突破

合作探究

真题演练

岩层

第一节 营造地表形态的力量

褶皱的形成

向斜

背斜

2.1 岩石圈与地表形态

课时目标

夯实基础

重难点突破

合作探究

猜猜我是谁?

真题演练

2.1 岩石圈与地表形态

课时目标

夯实基础

重难点突破

合作探究

真题演练

背斜 岩层向上拱起

成为山岭

思考:背斜一定成山吗? 向斜一定成谷吗?

使地表变得 高低起伏

一、内力作来用自地球外部,

外1力.作能量用来源主:要主是要太是阳能和

地球重力能 2.表现形式及作用

风化、侵蚀、 削高填低使地 搬运、产沉生积的热能。表趋于平坦

等

2.1 岩石圈与地表形态

课时目标

夯实基础

重难点突破

合作探究

真题演练

二、内力作用的足迹——地质构造与构造地貌 地质构造:地壳运第动一节引起营的造岩地层表形永态性的变力量形 、变位 称为地 质构造,常见形式有 褶皱和断层 。

陡 崖

重难点突破

合作探究

真题演练

2.1 岩石圈与地表形态

课时目标

夯实基础

重难点突破

合作探究

东 真题演练 非 大 裂 谷

2.1 岩石圈与地表形态

课时目标

夯实基础

巫 峡

重难点突破

合作探究

真题演练

2.1 岩石圈与地表形态

课时目标

夯实基础

重难点突破

合作探究

真题演练

江汉平原

2.1 岩石圈与地表形态

课时目标

岩石圈与地表形态

变位。

地质作用:引起地表形态、物质组成和内部

结构发生变化的作用。 按能量来源:内力作用和外力作用

(一)、内、外力作用与地表形态变化

能量来源

内 力 作 用 外变得 高低起伏

地壳运动 地球内部 岩浆活动 热能 变质作用

地球外部 太阳辐射

对地表物质的 风化、侵蚀、 搬运、堆积等

削高填低,使 地表趋于平坦

喜马拉雅山

东非大裂谷

地壳运动 侵蚀作用 堆积作用

黄土高原

黄淮海平原

六大板块示意图

(二)、内力作用的“足迹”--地质构造

1、褶皱

地壳运动产生的强大挤压力, 使岩层发生弯曲变形。

褶皱有背斜和向斜两种基本形式。

背斜成山,向斜成谷。

向斜

背斜

背斜成谷,向斜成山。

背斜和向斜的比较:

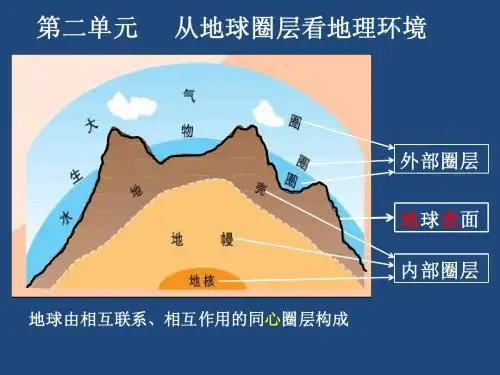

第二单元 从地球圈层 看地理环境

第一节 岩石圈与地表形态

第一节

岩石圈与地表形态

一、地球内部圈层和岩石圈的结构

二、岩石圈的组成与物质循环 三、内外力作用与地表形态

三、内外力作用与地表形态

【概念辨析】

地表形态:也叫地形、地貌;指地表高低起伏

的状态。按自然形态分为高原、 山地、平原、丘陵、盆地等。

地质构造:地壳运动引起的岩层永久性变形、

(三)、风力作用

1、风力作用最为明显的地区是: 干旱、半干旱地区。

2、风力作用形成的地貌:

侵蚀地貌和沉积地貌。

风力侵蚀地貌

风蚀洼地

风蚀柱

风蚀蘑菇

风蚀城堡

风力侵蚀作用

风蚀蘑菇的形成原因 : a.接近地表部分的气流中含沙量较多,磨蚀强烈 b.岩性的差异,下部岩性较软,上部岩性较硬.

侵蚀地貌:

地质作用:引起地表形态、物质组成和内部

结构发生变化的作用。 按能量来源:内力作用和外力作用

(一)、内、外力作用与地表形态变化

能量来源

内 力 作 用 外变得 高低起伏

地壳运动 地球内部 岩浆活动 热能 变质作用

地球外部 太阳辐射

对地表物质的 风化、侵蚀、 搬运、堆积等

削高填低,使 地表趋于平坦

喜马拉雅山

东非大裂谷

地壳运动 侵蚀作用 堆积作用

黄土高原

黄淮海平原

六大板块示意图

(二)、内力作用的“足迹”--地质构造

1、褶皱

地壳运动产生的强大挤压力, 使岩层发生弯曲变形。

褶皱有背斜和向斜两种基本形式。

背斜成山,向斜成谷。

向斜

背斜

背斜成谷,向斜成山。

背斜和向斜的比较:

第二单元 从地球圈层 看地理环境

第一节 岩石圈与地表形态

第一节

岩石圈与地表形态

一、地球内部圈层和岩石圈的结构

二、岩石圈的组成与物质循环 三、内外力作用与地表形态

三、内外力作用与地表形态

【概念辨析】

地表形态:也叫地形、地貌;指地表高低起伏

的状态。按自然形态分为高原、 山地、平原、丘陵、盆地等。

地质构造:地壳运动引起的岩层永久性变形、

(三)、风力作用

1、风力作用最为明显的地区是: 干旱、半干旱地区。

2、风力作用形成的地貌:

侵蚀地貌和沉积地貌。

风力侵蚀地貌

风蚀洼地

风蚀柱

风蚀蘑菇

风蚀城堡

风力侵蚀作用

风蚀蘑菇的形成原因 : a.接近地表部分的气流中含沙量较多,磨蚀强烈 b.岩性的差异,下部岩性较软,上部岩性较硬.

侵蚀地貌:

高中新教材地理选择性必修课件第章岩石圈与地表形态

水土流失会导致土壤肥力下降、河道 淤积、洪涝灾害等问题。

治理策略包括:采取工程措施如修建 梯田、挡土墙等,减少水土流失;推 广植被恢复和土壤改良技术,提高土 壤肥力和保水能力。

城市化进程中土地利用问题探讨

城市化进程中,土地利用存在浪费、不合理等问题,导致 城市环境恶化、交通拥堵等。

探讨方向包括:合理规划城市用地布局,提高土地利用效 率;推广绿色建筑和节能技术,减少城市对环境的压力。

相互作用关系探讨

从内外力作用的角度,探讨该 地区岩石圈与地表形态的相互

作用关系。

04

地球内部能量释放与地表形态变化

火山活动对地表形态影响

火山喷发形成的火山锥

由火山碎屑和熔岩堆积而成,形状多为圆锥形。

火山口和破火山口

火山喷发后形成的圆形或椭圆形的凹陷,破火山口比火山口更大更 深。

熔岩流和熔岩台地

熔岩从火山口流出,在地表形成熔岩流,多个熔岩流可构成熔岩台 地。

平原

海拔较低,地面平坦或略有起 伏,包括华北平原、长江中下 游平原等。

盆地

周围高中间低,内部平坦或略 有起伏,包括四川盆地、塔里 木盆地等。

地表形态对气候影响

对气温影响

不同地形地貌对太阳辐射 的反射和吸收能力不同, 导致气温差异。

对降水影响

地形地貌通过影响气流运 动和水汽输送,进而影响 降水分布和强度。

地震活动对地表形态影响

1 2

地震断裂和地裂缝

地震时岩石破裂,地表出现断裂和裂缝。

地震滑坡和泥石流

地震引起的山体滑坡和泥石流,可改变局部地形 。

3

地震塌陷和沙土液化

地震导致地下空洞塌陷,或使沙土失去承载力而 液化。

其他地球内部能量释放方式

治理策略包括:采取工程措施如修建 梯田、挡土墙等,减少水土流失;推 广植被恢复和土壤改良技术,提高土 壤肥力和保水能力。

城市化进程中土地利用问题探讨

城市化进程中,土地利用存在浪费、不合理等问题,导致 城市环境恶化、交通拥堵等。

探讨方向包括:合理规划城市用地布局,提高土地利用效 率;推广绿色建筑和节能技术,减少城市对环境的压力。

相互作用关系探讨

从内外力作用的角度,探讨该 地区岩石圈与地表形态的相互

作用关系。

04

地球内部能量释放与地表形态变化

火山活动对地表形态影响

火山喷发形成的火山锥

由火山碎屑和熔岩堆积而成,形状多为圆锥形。

火山口和破火山口

火山喷发后形成的圆形或椭圆形的凹陷,破火山口比火山口更大更 深。

熔岩流和熔岩台地

熔岩从火山口流出,在地表形成熔岩流,多个熔岩流可构成熔岩台 地。

平原

海拔较低,地面平坦或略有起 伏,包括华北平原、长江中下 游平原等。

盆地

周围高中间低,内部平坦或略 有起伏,包括四川盆地、塔里 木盆地等。

地表形态对气候影响

对气温影响

不同地形地貌对太阳辐射 的反射和吸收能力不同, 导致气温差异。

对降水影响

地形地貌通过影响气流运 动和水汽输送,进而影响 降水分布和强度。

地震活动对地表形态影响

1 2

地震断裂和地裂缝

地震时岩石破裂,地表出现断裂和裂缝。

地震滑坡和泥石流

地震引起的山体滑坡和泥石流,可改变局部地形 。

3

地震塌陷和沙土液化

地震导致地下空洞塌陷,或使沙土失去承载力而 液化。

其他地球内部能量释放方式

B1-2-1.1岩石圈与地表形态

度),震中烈度达12度。地震波及鲁、苏、皖、浙、闽、赣、 鄂、豫、冀、晋、陕、辽等十余省(410多个县)和朝鲜半岛。 山东郯城、临沂和莒县(临沭县和莒南县当时亦属此三县辖 区)受灾最为严重,造成约5万余人死亡,破坏面积涉及方圆 近千公里。此次地震,历史上称为“郯城大地震”,震中距 赣榆县几十公里。赣榆县地震烈度10度,“官康民舍尽倾, 惟学宫大成殿独存”,“海反退舍三十里”。

第二单元

从地球圈层看地理环境

外部圈层

地球表面

内部圈层

地球由相互联系、相互作用的同心圈层构成

第一节

岩石圈与地表形态

纵 快 多 地震波传播速度 横 慢 少 随深度变化曲线

地球内部 圈层划分

大陆

地 壳 地 幔

海洋

岩 石 圈

软 流 层

岩浆→各类岩石→岩浆

沉积岩

变质岩Biblioteka 岩浆岩岩浆岩浆岩浆岩

沉积岩

地 外部圈层 球 地表 圈 层

内部圈层

大气圈 生物圈 水圈

地壳

全部 莫霍界面 软流 地幔 层上 古登堡界面

地理环境 岩浆岩 岩石圈 沉积岩 变质岩 岩浆

地核

郯城大地震

公元1668年7月25日晚 (清康熙7年农历6月17日戌时), 山东省南部的郯城县发生了8.5级地震,震中位于北纬35.3度、

东经118.6度(厉庄高级中学位于北纬34.97度、东经119.03

第二单元

从地球圈层看地理环境

外部圈层

地球表面

内部圈层

地球由相互联系、相互作用的同心圈层构成

第一节

岩石圈与地表形态

纵 快 多 地震波传播速度 横 慢 少 随深度变化曲线

地球内部 圈层划分

大陆

地 壳 地 幔

海洋

岩 石 圈

软 流 层

岩浆→各类岩石→岩浆

沉积岩

变质岩Biblioteka 岩浆岩岩浆岩浆岩浆岩

沉积岩

地 外部圈层 球 地表 圈 层

内部圈层

大气圈 生物圈 水圈

地壳

全部 莫霍界面 软流 地幔 层上 古登堡界面

地理环境 岩浆岩 岩石圈 沉积岩 变质岩 岩浆

地核

郯城大地震

公元1668年7月25日晚 (清康熙7年农历6月17日戌时), 山东省南部的郯城县发生了8.5级地震,震中位于北纬35.3度、

东经118.6度(厉庄高级中学位于北纬34.97度、东经119.03

鲁教版高中地理必修一第二单元第1节《岩石圈与地表形态》课件

风力侵蚀 流水侵蚀 冰川侵蚀 波浪侵蚀

都是流水侵蚀作用

形成的

风的搬运

(3)、搬运作用 流水搬运

冰川搬运

风力沉积

(4)、沉积作用 流水沉积

冰川沉积

(5)、固结成岩作用

外力 侵蚀地形

沉积地形

主要分布地区

风力

风蚀洼地 风蚀蘑菇 风蚀城堡

沙丘、沙漠、 干旱、半干旱

黄土沉积

地区

流水

黄土沟壑 冲积扇、冲积 河床加宽加深 平原、三角洲

E、沙丘

⑤风力沉积作用

鲁教版高中地理必修一 第二单元第1节《岩石圈

与地表形态》课件

2020/9/26

一、地球内部的垂直分层

二、岩石圈的物质循环(地壳的物质循环

)

(内力作用

岩浆)上升冷疑

岩浆岩

高温熔化

高

变

风化

高 温 熔 化

温

质 外 侵蚀

熔 化

作 用

力 作

搬运

用 堆积

(内力作用

固结成岩

) 变质作用

变质岩

沉积岩

风化侵蚀搬运堆积固结成岩

喀斯特地形 石钟乳、石笋 、石柱

湿润、半湿润 地区

上图中可以看出,迎风坡和 背风坡的坡度是怎样的?

迎风坡坡度小 背风坡坡度大

三角洲

冲击扇

球状风化地貌

将下列地理事物与其形成原因连线

A、阿尔卑斯山

①断层

B、东非大裂谷

②流水沉积作用

C、长江三角洲

③流水侵蚀作用

D、长江三峡

④褶皱隆起

喜马拉雅山

东非大裂谷

地壳运动 侵蚀作用

堆积作用

黄土高原

黄淮海平原

高中新教材地理湘教版选择性必修1课件第2章岩石圈与地表形态

本章概要

技法概览

地理 选择性必修1 自然地理基础 配湘教版

第二章 岩石圈与地表形态

(2)典型案例法:选取一些典型地貌的案例,如喜马拉雅山脉、东非 大裂谷、崇明岛等,渗透“变化”和“综合” 的观点,推测地质历史时 期的地质过程,预测未来的演变趋势,形成动态思维,关注地理过程分 析。

(3)概念学习法:本章涉及的专业术语较多,如地质构造、构造地 貌、褶皱、断层、冲积扇等,要抓住这些地理概念与其他地理概念的本 质属性上的区别。

第二章 岩石圈与地表形态

技法概览

本章概要

技法概览

地理 选择性必修1 自然地理基础 配湘教版

第二章 岩石圈与地表形态

1.学习思路

(1)两个观点:一是变化的观点,即地表形态一直处于不断的运动和 变化之中;二是综合的观点,即内力造就了地表形态的骨架,外力对地 表形态骨架再塑造,地表形态是内外力综合作用的结果。

本章概要

技法概览

本章概要

技法概览

地理 选择性必修1 自然地理基础 配湘教版

第二章 岩石圈与地表形态

(3)相互关系:人类活动与地表形态的关系,要侧重相互“关系”, 地表形态影响交通、聚落分布等人类活动,人类在活动中也对地表形态 产生深刻的影响。

2.学习技法 (1)直观式学习法:借助多媒体信息技术、野外实地考察(研学活动) 及实验模拟演示内力构造地貌、流水地貌、风沙地貌等的形成,通过动 态演示,增强知识的直观性,同时培养地理实践力。

第二章 岩石圈与地表形态

地理 选择性必修1 自然地理基础 配湘教版

第二章 岩石圈与地表形态

本章概要

本章概要

技法概览

地理 选择性必修1 自然地理基础 配湘教版

第二章 岩石圈与地表形态

岩石圈与地表形态

出山口:冲积扇或洪积扇

河口:三角洲

中下游:冲积平原

3、风力作用:干旱地区

(1)风力侵蚀(大风区):吹蚀、磨蚀 地貌:风蚀沟谷、风蚀蘑菇、风蚀洼地、 风蚀柱

风蚀沟谷

风蚀蘑菇

风湿洼地

风蚀柱

(2)风力搬运(过渡区): 飞沙走石

(3)风力沉积(减弱区): 沙丘、沙垄、堆积黄土

4、人类活动

二、岩石圈的组成与物质循坏

1、岩石圈的组成:按成因

岩浆岩 沉积岩 变质岩

(1)岩浆岩: 侵入岩:花岗岩 岩浆→压力 喷出岩:玄武岩

侵入岩:花岗岩

喷出岩:玄武岩

(2)沉积岩:地表岩石风化产生的碎 屑物质经过搬运、沉积、固结成岩。

有:石灰岩、砂岩、页岩。 常含有化石。

石灰岩

砂岩

页岩

(3)变质岩:高温高压下,原 有岩石矿物成分和结构发生改 变形成。 有:大理岩、板岩、片麻岩

花岗岩的球状风化

2、流水作用:湿润地区

(1)流水侵蚀 ①侵蚀(上游):V型谷、千沟万壑、地表 崎岖。 ②溶蚀:漏斗、地下暗河、溶洞、石林、峰 林。(喀斯特地貌)

V型谷

千沟万壑、地表崎岖

漏斗

暗河

溶洞

石林

峰林

(2)流水搬运(中游):使河道、 河谷变深变宽 (3)流水沉积(下游): 出山口:冲积扇或洪积扇。 河口:三角洲。 中下游:冲积平原。

(1)趋利避害:

平整土地、修筑梯田、挖河修渠、 修建水库。

(2)消极:

滥砍乱伐、毁林开荒。

第一节 岩石圈与地表形态

一、地球内部圈层和岩石圈的结构

1、地球内部圈层:地震波传播速度

(1)地壳:岩石。大陆厚,大洋薄,17km。 (2)地幔:上部存在软流层(岩浆发源地), 2800km。 (3)地核:温度很高,压力和密度很大, 3400km。 外核:高温高压,液态或熔融状态 内核:固态

岩石圈与地表形态

D

)

3、岩浆岩到沉积岩未经过变化的过程是( ) A 搬运 B 堆积 C 侵蚀 D 变质

D

随着人们生活水平的改善,大理石(岩)等各类建 材已进入普通家庭的装潢回答4-5题

课 堂 A岩浆岩 B沉积岩 C侵入岩 D变质岩 达 5、大理石被广泛应用于家庭装潢,其主要原因是 标 练 ( ) 习

4、就岩石类型而言,大理岩属于(

二、内力作用的“足迹”

内力作用的“足迹”被地质学家称为什 么?

断层

褶皱

地壳运动引起的岩层的变形、变位 称为地质构造

地质构造与构造地貌

形式 褶 背 皱 斜 从形态 上看 从岩层新老 关系上看 背斜成谷向斜成山的原 因

向 斜

岩层中心老、背斜顶部受到张力作用 两翼新 被侵蚀成谷地;向斜槽 岩层中心新、部受挤压,物质不易被 侵蚀反而成山岭 两翼老

背斜

向斜

陕西华山

汾河谷地

江西庐山

山东泰山

3、研究意义——找矿、找水、工程建设

背 斜 实践意义 油、气埋藏 隧洞选址 顶部宜建采石场 原因或依据 岩层封闭,常有“储油构造”

天然拱形,结构稳定 裂隙发育,岩石破碎

向 地下水储藏有“自流井” 底部凹易汇水承受静水压力 斜 水易沿着断层线出露;岩 泉、湖分布,河谷发育 石破碎,易被侵蚀为洼地, 利于地表水汇集 断

D

)

B

A大理石价格昂贵,用其装潢显示富有 B大理石质地坚固,美观耐用

C大理石能放射出对人体有益的稀有元素

D大理石能调节室内气温,使室内冬暖夏凉

6.地球内部的岩浆到各类岩石再到岩浆的形 成过程称为岩石圈的物质循环,三大类岩石之 间是可以直接相互转化的。( )

1. 喜马拉雅山、长江三角洲、台湾 海峡、沙丘、三角洲等地貌形态是如何 形成的?

岩石圈与地表形态

地貌

背

山岭(新)

斜

向上拱起 或谷地

向

向下弯曲

谷地(新)

斜

或山岭

(2)断层

①概念 (flash)

地壳运动产生的强大压力或张力, 超过了岩层所能承受的强度,岩层就会 发生断裂 ,并沿断裂面发生明显的错 动、位移。

②形成的地貌 (图)

断层形态 上升岩块 下降岩块 断裂带

构造 地貌

块状山地 谷地

裂谷

或高地

大理岩 板岩 石英岩 片麻岩

侵入岩:结晶度好, 晶体颗粒较大

喷出岩:具有气孔

具有层理构造, 常含有化石

具有片理结构或 重结晶明显

岩石圈的物质循环 岩浆岩

外 力 作

重 融 再 生

冷 却 凝 固

变 质 作 用

用

岩浆

重融再生

重融再生

沉积岩

外力作用 变质作用

变质岩

组成

集合

元素

矿物

岩石

back

三、内、外力作用与地表形态变化

①板块张裂: 形成

裂谷 东非大裂谷

(图)

大洋 大西洋 中脊

②板块相撞挤压: 形成 山脉

A、大洋板块和大陆板块相撞 形成 海沟、岛弧、海岸山脉(图)

B、大陆板块和大陆板块相撞 形成 巨大山脉 喜马拉雅山(图)

内力作用的“足迹”

褶皱 断层

(1)褶皱(flash)(背斜、向斜)

岩层形态(一般形态)

back

back

back

背斜穹隆结构的储油、储气图

向斜储水的自流盆地

back

(1)地球圈层

内部圈层 (由地心向地表)

地核 地幔 地壳

外部圈层

水圈 大气圈 生物圈

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

技巧二:各类岩石要重熔再生成岩浆,大多要经过变质, 因此有两个或两个以上箭头指向的为变质岩。

技巧三:组成地壳的物质中,岩浆岩只能由岩浆上升冷 却凝固形成,且岩浆只能生成岩浆岩,因此若箭头太多太复 杂的话,只有一个箭头指向的是岩浆岩。

技巧四:三大类岩石中只有沉积岩含有化石和具有层理 构造,并且是由外力作用形成的,据此可以判断沉积岩。

学法指导 明确地壳与岩石圈的关系。

【针对训练 2】 地球的内部圏层包括地壳、地幔和地 核三部分,各圈层的差异明显。据此完成下列问题。

(1)地球内部圈层中最薄的、最厚的和密度最大的分别是 ()

A.地壳、地幔、地核 B.பைடு நூலகம்幔、地壳、地核 C.地壳、地核、地壳 D.地壳、地核、地核

[答案] (1)D

(2)从地壳到地心( )

冷却、凝固 岩浆岩

注意:岩浆岩只能通过岩浆冷却凝固形成。

喷出性岩浆岩 侵入性岩浆岩

喷出型岩浆岩: 地表冷却 形成玄武岩 有气孔

侵入型岩浆岩: 地下冷却形成 花岗岩

1、岩浆岩 2、沉积岩

裸露岩石 风、流水、冰川、海浪 沉积岩(见图) 风化、侵蚀、搬运、堆积、固结成岩 (外力作用)

常见的沉积岩:砾岩、砂岩、页岩、石灰岩

第二单元 从地球圈层看地理环境 第一节、岩石圈与地表形态

一、地球的圈层结构

地球 外部 圈层

大气圈 水圈

地球的外部圈层包括大气圈、水圈、生物圈。岩石圈、 大气圈、水圈、生物圈四大圈层(如图所示)相互联系、 相互作用,形成人类赖以生存和发展的自然地理环境。

生物圈

岩石圈的划分依据: 地震波 纵波(P):传播速度快,能够在固液态三台中传播 横波(S):传播速度慢,只能够在固态中传播

沉积岩特点:具有层理构造;常含有化石

常见的沉积岩 石灰岩

砂岩

页岩

砾岩

化石

1、岩浆岩 2、沉积岩 3、变质岩

已成岩石

(沉积岩或变质岩)

高温高压 变质作用

变质岩

常见的变质岩:石灰岩变质为大理岩、 页岩变质板岩、 花岗岩变质为片麻岩

• 大理岩

• 板岩

【针对训练 1】 不同的岩石具有不同的成因,可能贮

岩浆岩

重 熔 再 生

岩浆

变

沉积岩

质

作

用 变质岩

外力作用

图中的a、b、c、d分别表示 ①②③④分别表示

2.岩石圈的物质循环过程

图 5-1-3

地壳物质循环的多种变式图解

提示 地壳物质循环图有多种变式,我们可以归纳出一 些技巧。

技巧一:岩浆是“岩石之本”,地壳物质循环起于岩浆, 因此找准岩浆是基础。

三、岩石圈的组成与物质循环

岩石圈的岩石按其成因可分为 沉积岩 和 变质岩 。

岩浆岩 、

岩石类型

形成

常见岩石 特点

岩浆岩 沉积岩

岩浆上升冷凝 外力作用

玄武岩

花岗岩

石灰岩、砾岩 层理构造 砂岩、页岩 具有化石

变质岩

变质作用

大理岩 板岩石 片麻岩

(一)岩石圈的组成

1、岩浆岩

三大类岩石

岩浆 高压 侵入地壳上部或喷出地表

①温度越来越低 ②压力越来越大 ③密度越来越大

④波速越来越快

A.①②

B.②③

C.③④

D.①④

[答案] (2)B

6.下图中①②③依次所代表的地理概念是( )

• A.①岩石圈 ②地幔 ③地壳 • B.①岩石圈 ②上地幔顶部 ③地壳 • C.①岩石圈 ②地幔 ③地核 • D.①地球内部圈层 ②地幔 ③软流层 • 答案 D

Ⅰ( 、Ⅱ)、Ⅲ分别代表沉积环境、熔融环境和变质环境,箭头

A. Ⅰ—①

B. Ⅱ—③

线代表C不. Ⅲ 同— 的⑤ 地质过程。读图,据D此. Ⅰ完—成⑥下列问•题。[答案]

(1)D

•

(2)A

训练 2 正确反映三大类岩石互相转化的模式图是

• 答案 C

【典例 2 】(2011 年佛山调研)2010 年 4 月以来,冰岛南部 埃亚菲亚德拉冰川附近火山多次大规模喷发。火山灰在 7 000~ 10 000 米左右的高空形成了火山灰云团,弥漫到欧洲,给航空 业造成了重大损失。图 5-1-4 为地壳物质循环示意图,代表 此次火山活动的地质过程及形成的岩石是( )

B.侵入岩

C.沉积岩

D.变质岩

答案:3.D 4.C

【针对训练 2】 下图为岩石圈物质循环示意图,图中 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分别代表沉积环境、熔融环境和变质环境,箭头 线代表不同的地质过程。读图,据此完成下列问题。

(1)2008 北京奥运金牌上镶的昆仑玉和大理岩的形成过

程同属(

)

A.②

B.③

C.④

D.⑤

【(2针) 古对生 训物 练 进2】入 并下成图为为岩岩石石中圈化物石 质的 循地 环示质意环图境,和图过中程 是

藏有不同的矿产资源。据此完成下列问题。

(1)贮煤地层的岩石类型,一般是( )

A.侵入岩

B.喷出岩

C.沉积岩

D.变质岩

•[答案] (1)C

(2)花岗岩、砂岩和石英岩分别属于( ) A.变质岩、岩浆岩和沉积岩 B.沉积岩、岩浆岩和变质岩 C.岩浆岩、变质岩和沉积岩 D.岩浆岩、沉积岩和变质岩

(二)岩石圈的物质循环

内部圈层:从上至下

地壳 地幔 地核

岩石圈:由地壳加上地幔的顶部构成

软流层: 存在于上地幔,是岩浆的主要发源地

例题1:读秀丽的黄果树景观图回答 3~6 题。

) 3.图示景观体现出的地球圈层的个数是( A.2 个 B.3 个 C.4 个 D.5 个 【答案】C

4.构成该景观的主体要素属于的圈层是( )

岩石 圈物 质循 环意 义

形成丰富矿产资源

改变地表形态

实现圈层间地区间物质 交换和能量传输

(2011·高考全国文综卷)读下图,完成3~4题。

3.组成该山体岩石的矿物直接来自( )

A.地表

B.地壳上部

C.地壳下部

D.地幔

4.在岩石圈物质循环过程中,该山体岩石在地球表层 可转化为( )

A.喷出岩

注意; 若陆地地震,人们先感觉上下颠 簸,后感觉左右摇晃。海上只感 觉到上下颠簸。

二、地球的内部圈层和岩石圈的结构

地壳: 平均厚度17KM。大洋地壳薄,大陆地壳厚。是 由岩石构成的连续的坚硬外壳

地幔; 厚度很厚,分上地幔和下地幔。

地核; 密度、温度、压力最大,熔融状态。厚 度最厚

注意:33千米处为莫霍界面 2900千米处为古登堡界面

图 5-1-4

A.7 和 a C.2 和 c

B.3 和 b D.1 和 d

【答案】B

6.读地壳物质循环图(图 5-1-9),图中箭头表示外力作 用的是( )

图 5-1-9

A.①

B.②

C.③

D.④

【答案】B 点拨:①代表冷却凝固,②代表外力影响下

的风化、搬运、沉积,③代表变质作用,④代表重熔再生。

A.生物圈

B.水圈

C.岩石圈

D.地壳

【答案】B

5.在景观图中,代表自然地理系统中最活跃的圈层的要素

是( )

A.瀑布

B.岩石

C.树木花草

D.大气

【答案】C

6.该景观的形成过程,充分说明了( ) A.图中各圈层都是连续而不规则的,且都相互联系 B.图中的各圈层之间存在着物质迁移和能量转化 C.图中的各圈层是独立发展变化的 D.图中各圈层的内部物质运动的能量都来自太阳辐射能 【答案】B 点拨:景观图中涉及的圈层有水圈、生物圈、 岩石圈、大气圈;该景观的主体要素是瀑布,应归属于水圈; 生物圈是最活跃的圈层;该瀑布的形成说明地球的圈层之间是 相互联系,相互影响的,它们之间不断进行着物质迁移与能量 的转化。其所需能量主要来自三个方面,分别是地球内能、重 力能、太阳辐射能。

技巧三:组成地壳的物质中,岩浆岩只能由岩浆上升冷 却凝固形成,且岩浆只能生成岩浆岩,因此若箭头太多太复 杂的话,只有一个箭头指向的是岩浆岩。

技巧四:三大类岩石中只有沉积岩含有化石和具有层理 构造,并且是由外力作用形成的,据此可以判断沉积岩。

学法指导 明确地壳与岩石圈的关系。

【针对训练 2】 地球的内部圏层包括地壳、地幔和地 核三部分,各圈层的差异明显。据此完成下列问题。

(1)地球内部圈层中最薄的、最厚的和密度最大的分别是 ()

A.地壳、地幔、地核 B.பைடு நூலகம்幔、地壳、地核 C.地壳、地核、地壳 D.地壳、地核、地核

[答案] (1)D

(2)从地壳到地心( )

冷却、凝固 岩浆岩

注意:岩浆岩只能通过岩浆冷却凝固形成。

喷出性岩浆岩 侵入性岩浆岩

喷出型岩浆岩: 地表冷却 形成玄武岩 有气孔

侵入型岩浆岩: 地下冷却形成 花岗岩

1、岩浆岩 2、沉积岩

裸露岩石 风、流水、冰川、海浪 沉积岩(见图) 风化、侵蚀、搬运、堆积、固结成岩 (外力作用)

常见的沉积岩:砾岩、砂岩、页岩、石灰岩

第二单元 从地球圈层看地理环境 第一节、岩石圈与地表形态

一、地球的圈层结构

地球 外部 圈层

大气圈 水圈

地球的外部圈层包括大气圈、水圈、生物圈。岩石圈、 大气圈、水圈、生物圈四大圈层(如图所示)相互联系、 相互作用,形成人类赖以生存和发展的自然地理环境。

生物圈

岩石圈的划分依据: 地震波 纵波(P):传播速度快,能够在固液态三台中传播 横波(S):传播速度慢,只能够在固态中传播

沉积岩特点:具有层理构造;常含有化石

常见的沉积岩 石灰岩

砂岩

页岩

砾岩

化石

1、岩浆岩 2、沉积岩 3、变质岩

已成岩石

(沉积岩或变质岩)

高温高压 变质作用

变质岩

常见的变质岩:石灰岩变质为大理岩、 页岩变质板岩、 花岗岩变质为片麻岩

• 大理岩

• 板岩

【针对训练 1】 不同的岩石具有不同的成因,可能贮

岩浆岩

重 熔 再 生

岩浆

变

沉积岩

质

作

用 变质岩

外力作用

图中的a、b、c、d分别表示 ①②③④分别表示

2.岩石圈的物质循环过程

图 5-1-3

地壳物质循环的多种变式图解

提示 地壳物质循环图有多种变式,我们可以归纳出一 些技巧。

技巧一:岩浆是“岩石之本”,地壳物质循环起于岩浆, 因此找准岩浆是基础。

三、岩石圈的组成与物质循环

岩石圈的岩石按其成因可分为 沉积岩 和 变质岩 。

岩浆岩 、

岩石类型

形成

常见岩石 特点

岩浆岩 沉积岩

岩浆上升冷凝 外力作用

玄武岩

花岗岩

石灰岩、砾岩 层理构造 砂岩、页岩 具有化石

变质岩

变质作用

大理岩 板岩石 片麻岩

(一)岩石圈的组成

1、岩浆岩

三大类岩石

岩浆 高压 侵入地壳上部或喷出地表

①温度越来越低 ②压力越来越大 ③密度越来越大

④波速越来越快

A.①②

B.②③

C.③④

D.①④

[答案] (2)B

6.下图中①②③依次所代表的地理概念是( )

• A.①岩石圈 ②地幔 ③地壳 • B.①岩石圈 ②上地幔顶部 ③地壳 • C.①岩石圈 ②地幔 ③地核 • D.①地球内部圈层 ②地幔 ③软流层 • 答案 D

Ⅰ( 、Ⅱ)、Ⅲ分别代表沉积环境、熔融环境和变质环境,箭头

A. Ⅰ—①

B. Ⅱ—③

线代表C不. Ⅲ 同— 的⑤ 地质过程。读图,据D此. Ⅰ完—成⑥下列问•题。[答案]

(1)D

•

(2)A

训练 2 正确反映三大类岩石互相转化的模式图是

• 答案 C

【典例 2 】(2011 年佛山调研)2010 年 4 月以来,冰岛南部 埃亚菲亚德拉冰川附近火山多次大规模喷发。火山灰在 7 000~ 10 000 米左右的高空形成了火山灰云团,弥漫到欧洲,给航空 业造成了重大损失。图 5-1-4 为地壳物质循环示意图,代表 此次火山活动的地质过程及形成的岩石是( )

B.侵入岩

C.沉积岩

D.变质岩

答案:3.D 4.C

【针对训练 2】 下图为岩石圈物质循环示意图,图中 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分别代表沉积环境、熔融环境和变质环境,箭头 线代表不同的地质过程。读图,据此完成下列问题。

(1)2008 北京奥运金牌上镶的昆仑玉和大理岩的形成过

程同属(

)

A.②

B.③

C.④

D.⑤

【(2针) 古对生 训物 练 进2】入 并下成图为为岩岩石石中圈化物石 质的 循地 环示质意环图境,和图过中程 是

藏有不同的矿产资源。据此完成下列问题。

(1)贮煤地层的岩石类型,一般是( )

A.侵入岩

B.喷出岩

C.沉积岩

D.变质岩

•[答案] (1)C

(2)花岗岩、砂岩和石英岩分别属于( ) A.变质岩、岩浆岩和沉积岩 B.沉积岩、岩浆岩和变质岩 C.岩浆岩、变质岩和沉积岩 D.岩浆岩、沉积岩和变质岩

(二)岩石圈的物质循环

内部圈层:从上至下

地壳 地幔 地核

岩石圈:由地壳加上地幔的顶部构成

软流层: 存在于上地幔,是岩浆的主要发源地

例题1:读秀丽的黄果树景观图回答 3~6 题。

) 3.图示景观体现出的地球圈层的个数是( A.2 个 B.3 个 C.4 个 D.5 个 【答案】C

4.构成该景观的主体要素属于的圈层是( )

岩石 圈物 质循 环意 义

形成丰富矿产资源

改变地表形态

实现圈层间地区间物质 交换和能量传输

(2011·高考全国文综卷)读下图,完成3~4题。

3.组成该山体岩石的矿物直接来自( )

A.地表

B.地壳上部

C.地壳下部

D.地幔

4.在岩石圈物质循环过程中,该山体岩石在地球表层 可转化为( )

A.喷出岩

注意; 若陆地地震,人们先感觉上下颠 簸,后感觉左右摇晃。海上只感 觉到上下颠簸。

二、地球的内部圈层和岩石圈的结构

地壳: 平均厚度17KM。大洋地壳薄,大陆地壳厚。是 由岩石构成的连续的坚硬外壳

地幔; 厚度很厚,分上地幔和下地幔。

地核; 密度、温度、压力最大,熔融状态。厚 度最厚

注意:33千米处为莫霍界面 2900千米处为古登堡界面

图 5-1-4

A.7 和 a C.2 和 c

B.3 和 b D.1 和 d

【答案】B

6.读地壳物质循环图(图 5-1-9),图中箭头表示外力作 用的是( )

图 5-1-9

A.①

B.②

C.③

D.④

【答案】B 点拨:①代表冷却凝固,②代表外力影响下

的风化、搬运、沉积,③代表变质作用,④代表重熔再生。

A.生物圈

B.水圈

C.岩石圈

D.地壳

【答案】B

5.在景观图中,代表自然地理系统中最活跃的圈层的要素

是( )

A.瀑布

B.岩石

C.树木花草

D.大气

【答案】C

6.该景观的形成过程,充分说明了( ) A.图中各圈层都是连续而不规则的,且都相互联系 B.图中的各圈层之间存在着物质迁移和能量转化 C.图中的各圈层是独立发展变化的 D.图中各圈层的内部物质运动的能量都来自太阳辐射能 【答案】B 点拨:景观图中涉及的圈层有水圈、生物圈、 岩石圈、大气圈;该景观的主体要素是瀑布,应归属于水圈; 生物圈是最活跃的圈层;该瀑布的形成说明地球的圈层之间是 相互联系,相互影响的,它们之间不断进行着物质迁移与能量 的转化。其所需能量主要来自三个方面,分别是地球内能、重 力能、太阳辐射能。