自然博物馆建筑设计说明

基于自然形态的建筑创作——重庆市自然博物馆设计

M

u s e u m

尹 伟 Y IN W

i

摘 感

,

要

:

本 文 探 讨 了 如 何 从 自然 中获得 创 作 的 灵

一

料与结 构 的和谐

述

。

,

是 形 态 对 物理 法则 的描

探询 了

条 建 筑 与 自然 的 有 机 结 合 的 理 想 途

,

因 此 深 入 到 具 体 的 设 计 策 略 时 ,我 们 能

,

个 既 有逻 辑性又 有 天 然性 的

,

该在雨 天 去看看

,

确认 场 地 的排水和 环 境

有机 整 体 每个 局 部都 能 为整 体 服 务 那 么

通 过 效 法 自然 也

一

变化

,

还 应 留意场 地 周 边 有 什 么 样 的 鲜花

,

定 能 帮助 我们 找 到建筑

,

盛 开 以 及 树 木 生 长 这 些 都 可 以 为 方案 提 供

维普资讯

基 于 自然 形 态 的 建 筑 创 作

A

—

rc

—

h it

De

e c

t

u r e

Cre

a

t io

n

B

a s e

d

o n

Na t

u ra

l Zo

o

lo g y

重 庆 市 自然博 物馆 设 计

s

Th

e

ig

e

n

o

f Ch

o n

g q in g N

a

t

u r e

与 自然 有 机 结 合 的 理 想 途 径 这 也 就 是 基 于

美国纽约自然历史博物馆的建筑风格和展品特点

美国纽约自然历史博物馆的建筑风格和展品特点美国纽约自然历史博物馆是一座全球知名的科学文化机构,其雄伟壮观的建筑和独具特色的展品吸引着数百万游客前来参观。

本篇文章将逐步介绍美国纽约自然历史博物馆的建筑风格和展品特点,以带领读者领略这座博物馆的魅力。

建筑风格美国纽约自然历史博物馆的建筑风格是新古典主义。

它被认为是19世纪后期和20世纪初期美国最重要的新古典主义建筑之一。

博物馆的建筑师是一个名叫麦克基姆的才华横溢的建筑师,他曾是纽约大学艺术与建筑学院的教授。

他为博物馆创造了一个充满雄伟和优雅的结构,该建筑结构由18个石柱支撑着一个巨大的锥形穹顶,顶部还有一座22英尺高的青铜铸造的恐龙骨架。

博物馆以其简单和严谨的建筑形式著名,而这种形式同时也是19世纪美国建筑师们奉行的理想标准之一,即为建筑物减少使用夸张的装饰和复杂的设计,由此产生一个典雅而优美的空间,创造出人们可以观看和欣赏展品的舒适环境。

展品特点博物馆的展品丰富多彩,展示了数以百万计的物种和展品,以及从各个角度来介绍我们丰富多样的自然和文化历史。

在博物馆的展馆中,最大的一个展馆是生命图书馆,收藏了世界各地的动植物标本和化石,包括恐龙骨骼模型和真实标本。

这些标本和模型帮助访客了解有关自然历史,人类演化和生态系统中的物种之间的相互联系等知识。

在美洲土著人展览区,馆内提供生动的多媒体展示将访客带入别致的印第安部落和村庄。

展馆内收藏着艺术仿佛真实一般的陶器和装饰品,参观者可以了解到当地文化习俗对于自身世界的认识和运用。

此外,博物馆的另一个特色是举行了大量的临时和常设的展览。

一些专门的展览将访客带入虚构和神话世界,如深海啸声展览,让人们发现海洋的秘密和海洋生物。

还有一些活动在不同的季节举办,如惊险刺激的恐龙之夜,以及准备迎接巧克力和啤酒节等。

总结美国纽约自然历史博物馆的建筑风格和展品特点在世界文化和科学的历史中,占据着舞台演出的一席之地。

建筑艺术的简约和展出物品的丰富玳瑁,相互辉映,营造了一种独特的学术和文化氛围。

自然博物馆建筑形态设计方法浅析

并联 系到了建筑构造 中。让人们产生 自然机体 关系 的联 想 , 而不 是某种 具体生物形态的还原 。

2 3 异化表 现 .

“ 异化表现 ” 与直接 表现 和抽象 表现 的不 同在 于它加 入 了某

2 形态 的表 现 方法

些人类 主观的处理 , 它不 是对 自然形 态 的客观 再现 , 也不 是对 自 建 筑形态如何体现 自然博物馆 的文化特 征 , 表达 的方法也 是 然 界中元 素的抽象再 还原 。异化 的体现 是表 现人 们对 自然 的一 多种 多样的 , 者归纳 总结 了直 接表达 , 化 表达 , 笔 异 抽象 表 达 , 细 种理解 和创 造 , 使建 筑按 照人 的主 观意愿 表现 自然 主题 的含义 。 节 的表 现几 种方式 , 图理清 自然博物馆 的形式对 自然 文化特 征 其 中暗含了设计 师对 自然界更深层次 的理解和期许 。 试 的对应 方式 。 建 筑形体对 自然主题的异化表达也 是一种抽 象表 现的手法 ,

中图分类号 : U 4 . T 225 文献标识码 : A

自然博物馆作 为全 面介 绍反 映本地 区 自然环 境 , 自然 资源 , 态 , 展现一场 自然历史宏大 的史诗性叙述 。 历史发 展以及社 会 现状 等 内容 的博 物馆 , 弘 扬地 区的地 域 文 2 2 抽 象表 现 对 . 化, 促进对该地 区的了解都有着 非常 重要 的作 用。当今 的大型 自 建筑形态往往 具有抽 象性 特征 ; 对实 体 的感受 和想 象 , 人 往 然博物馆 的建设 也成 为各地 区城 市形 象建 设 和公共 文化 发展 的 往具有意象性 。必 须指 出 的是 , 一 意象性并 不 是空 洞 的想象 , 这 排头兵 。 自然博 物馆作为博物馆 中的一个重要 类型 , 所包 含 的这 它也是建立在 物质 实在——建 筑形 式基 础之 上 的。这类 形象 的

自然博物馆设计方案

自然博物馆设计方案自然博物馆设计方案一、总体概述自然博物馆作为一个集展览、科研与教育为一体的机构,致力于向公众展示自然界的奇观和生物多样性。

本设计方案旨在打造一个具有现代感和互动性的自然博物馆,创造一个充满探索和学习氛围的场所。

二、空间布局1. 大厅区域:入口大厅采用明亮的玻璃幕墙设计,让大厅充满自然的光线。

大厅内设有展示牌和导览台,方便游客了解展览内容并获取相关信息。

2.展览区域:根据不同的主题将展览分为多个区域。

每个展区都配备有介绍牌和互动展品,让游客能够更加深入地了解自然界的奇妙之处。

3. 科研与教育区域:设立科研实验室和教育培训中心,提供给研究人员进行实验和培训学生的场所。

三、设计特点1. 环保和可持续发展:大厅采用天然光源设计,减少能源消耗。

废水采用循环利用系统,减少水资源浪费。

建筑外墙采用绿色植物覆盖,增加建筑的环保性。

2. 多媒体展示:利用现代科技手段,通过多媒体技术展示自然界的奇观和生物多样性。

游客可以通过触摸屏和VR技术亲身体验自然的魅力。

3. 互动性:展览区域设置丰富的互动展品,游客可以通过触摸、摇动和参与小游戏等方式,亲身感受自然界的奇妙之处。

4. 教育功能强大:在教育区域提供多样化的教育活动和培训课程,培养游客对自然的兴趣和热爱,同时也提供给学生丰富的学习资源。

5. 艺术和设计元素:博物馆内部采用现代艺术和设计风格,结合自然元素进行装饰,增加艺术氛围和美感。

四、安全保障1. 设立专门的安全巡逻人员,确保游客的人身安全。

2. 安装监控系统,保障博物馆内部和外部的安全。

3. 设置紧急避难通道和应急疏散出口,确保游客在紧急情况下的安全。

4.在展览区域设置防滑地板和护栏,避免游客因为地面湿滑或错误操作而发生意外。

五、智能化管理1. 借助物联网技术,实现对展品的实时监测和追踪,确保展品的安全。

2. 使用智能导览系统,帮助游客快速找到自己感兴趣的展品和区域。

3. 在入口处设置智能票务系统,提高购票效率,减少人工排队时间。

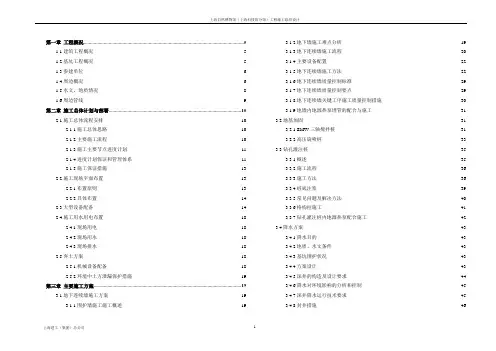

自然博物馆施工组织设计

第一章工程概况 (5)1.1建筑工程概况 (5)1.2基坑工程概况 (5)1.3参建单位 (6)1.4周边概况 (6)1.5水文、地质情况 (8)1.6周边管线 (9)第二章施工总体计划与部署 (10)2.1施工总体流程安排 (10)2.1.1施工总体思路 (10)2.1.2主要施工流程 (10)2.1.3施工主要节点进度计划 (11)2.1.4进度计划保证和管理体系 (11)2.1.5施工保证措施 (13)2.2施工现场平面布置 (13)2.2.1布置原则 (13)2.2.2具体布置 (14)2.3大型设备配备 (14)2.4施工用水用电布置 (18)2.4.1现场用电 (18)2.4.2现场用水 (18)2.4.3现场排水 (18)2.5弃土方案 (18)2.5.1机械设备配备 (18)2.5.2环境中土方泄漏保护措施 (19)第三章主要施工方案 (19)3.1地下连续墙施工方案 (19)3.1.1围护墙施工施工概述 (19)3.1.2地下墙施工难点分析 (19)3.1.3地下连续墙施工流程 (20)3.1.4主要设备配置 (22)3.1.5地下连续墙施工方法 (22)3.1.6地下连续墙质量控制标准 (29)3.1.7地下连续墙质量控制要点 (29)3.1.8地下连续墙关键工序施工质量控制措施 (30)3.1.9地墙内地源热泵埋管的配合与施工 (31)3.2地基加固 (31)3.2.1 SMW三轴搅拌桩 (31)3.2.2高压旋喷桩 (33)3.3钻孔灌注桩 (35)3.3.1概述 (35)3.3.2施工流程 (36)3.3.3施工方法 (36)3.3.4桩底注浆 (39)3.3.5常见问题及解决方法 (40)3.3.6格构柱施工 (41)3.3.7钻孔灌注桩内地源热泵配合施工 (42)3.4降水方案 (43)3.4.1降水目的 (43)3.4.2地质、水文条件 (43)3.4.3基坑围护状况 (43)3.4.4方案设计 (43)3.4.5深井的构造及设计要求 (44)3.4.6降水对环境影响的分析和控制 (45)3.4.7深井降水运行技术要求 (45)3.4.8封井措施 (46)3.4.9水位监测 (46)3.5挖土、支撑施工方案 (47)3.5.1施工内容 (47)3.5.2栈桥 (47)3.5.3挖土支撑施工部署 (48)3.5.4开挖准备 (49)3.5.5主要挖土原则及要求 (50)3.5.6挖土质量保证措施 (51)3.5.7出土要求 (51)3.5.8使用机械情况 (51)3.5.9砼支撑温度应力 (51)3.5.10支撑轴力监测 (52)3.5.11支撑施工与拆除 (52)3.5.12 钢支撑安装及拆除 (53)3.5.13信息化施工 (54)3.6地下室结构施工方案 (55)3.6.1结构施工流程 (55)3.6.2测量方案 (55)3.6.3钢筋工程 (56)3.6.4排架模板工程 (58)3.6.5混凝土工程 (61)3.6.6混凝土浇捣施工方案 (63)3.6.7结构施工 (63)3.6.8防水施工 (64)3.6.9清水混凝土施工 (65)3.6.10地下结构施工地源热泵保护措施 (67)3.6.11共坑配合施工 (68)3.7地源热泵施工方案 (68)3.7.1地源热泵埋管形式 (68)3.7.2施工流程及工艺 (68)3.8建筑节能施工方案 (69)3.8.1节能材料选用 (69)3.8.2主要施工措施 (70)3.8.3质量保证措施 (71)第四章监测措施与环境保护的应急预案 (71)4.1 监测措施 (71)4.1.1工程周边环境 (71)4.1.2监测目的和原则 (71)4.1.3施工监测的主要内容 (72)4.1.4监测点设置汇总 (73)4.1.5监测频率和警戒建议值 (74)4.1.6监测资料 (74)4.1.7与工程监测单位的配合 (74)4.1.8监测注意事项及应急措施 (75)4.1.9监测措施及信息化施工 (75)4.1.10 运用实时动态监控系统监测施工现场状况 (76)4.2保护环境的应急方案 (76)4.2.1 环境保护应急管理体系 (76)4.2.2 施工过程中有预警和快速应变能力 (76)4.2.3 施工中采取的应急预案 (77)第五章工程质量保证措施 (83)5.1 工程质量目标 (83)5.2 工程品质管理计划 (83)5.2.1 工程质量目标分解 (83)5.2.2 保证质量组织流程 (88)5.2.3隐蔽工程计划表 (88)5.2.4 技术复核计划表 (88)5.2.5混凝土及砂浆制作计划表 (89)5.2.6质量控制手段及方法 (90)5.3保证工程质量的技术措施 (90)5.3.1 钻孔灌注桩质量保证措施 (90)5.3.2 地下连续墙质量保证及检验标准 (93)5.3.3 高压旋喷桩质量保证措施 (95)5.3.4 高压旋喷质量控制措施 (95)5.3.5 降水工程质量保证措施 (95)5.3.6 模板工程质量保证措施 (96)5.3.7 钢筋工程质量保证措施 (96)5.3.8 混凝土工程质量保证措施 (96)第六章保证安全文明生产的措施 (97)6.1 施工安全管理目标 (97)6.2 施工安全管理体系 (97)6.2.1 安全设施验收 (97)6.2.2 安全责任 (97)6.2.3 安全教育 (97)6.2.4 安全检查 (97)6.3 安全施工的一般性措施 (97)6.3.1 脚手架的防护 (97)6.3.2 安全网的搭设 (98)6.3.3 施工机械的管理 (98)6.3.4 施工用电安全 (99)6.3.5 消防措施 (100)6.4 确保施工安全的措施 (100)6.4.1 施工安全管理组织构架 (100)6.4.2 施工安全过程实施 (100)6.4.3 确保安全的技术措施 (101)6.5 安全施工过程控制 (102)6.5.1 基础阶段的施工安全措施 (102)6.5.2 结构施工阶段的安全措施 (102)6.6施工用电安全管理 (103)6.7 文明施工措施计划 (103)6.7.1 场容场貌管理 (103)6.7.2 环境绿化管理 (104)6.7.3 临时道路管理 (104)6.7.4 材料堆放管理 (104)6.7.5 施工人员的管理 (104)6.7.6 粉尘、渣土、垃圾处理措施 (104)6.7.7 防止扰民、防噪措施 (105)6.8环境保护 (105)6.8.1 卫生管理 (105)6.8.2 污染控制 (105)6.9工程安全管理计划 (106)6.9.1 施工安全管理体系 (106)6.9.2 安全施工过程控制 (111)6.10 工地环境整顿管理计划 (111)6.10.1 施工现场内排水措施及文明措施 (111)6.10.2 场内文明施工主要措施 (112)6.10.4. 突发事件处理方案 (114)6.10.5周围环境协调 (115)第七章项目管理机构配备及管理组织措施 (116)7.1 项目组织机构图 (116)7.2 主要部门职责及主要岗位职责 (117)7.2.1 总经理办公室 (117)7.2.2 技术部 (117)7.2.3 质量部 (118)7.2.4 项目经理 (118)7.2.5 项目总工程师 (118)7.2.6 项目副经理 (119)7.3 总承包管理体系、对各分包照管措施 (119)7.3.1 在工程全过程,总包与甲方工作的协调 (119)7.3.2 与围护桩施工分包单位的协调/管理措施 (119)7.3.3 与业主、设计、监理协调/管理措施 (119)7.3.4 现场施工协调管理、配合措施 (120)技术复核计划表 (121)隐蔽工程计划表 (121)混凝土试块制作计划表 (122)第一章工程概况1.1建筑工程概况本工程为上海自然博物馆(上海科技馆分馆)总承包工程,拟建场地位于上海市静安区56、57、58街坊,北为山海关路,南为北京西路,西为慈溪路,东为大田路。

国家自然博物馆建筑轮廓方案

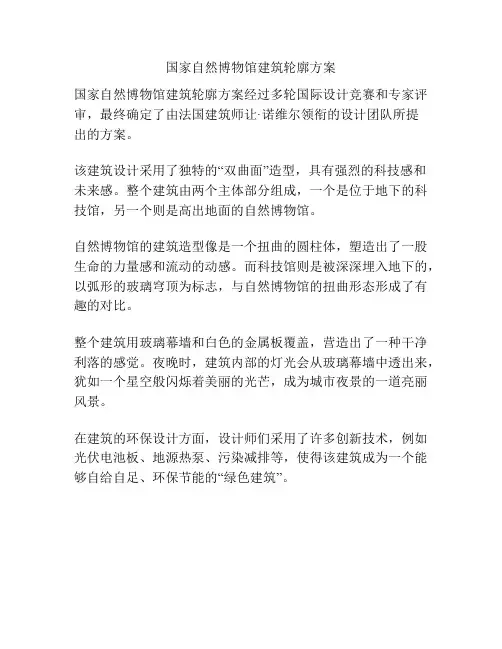

国家自然博物馆建筑轮廓方案

国家自然博物馆建筑轮廓方案经过多轮国际设计竞赛和专家评审,最终确定了由法国建筑师让·诺维尔领衔的设计团队所提

出的方案。

该建筑设计采用了独特的“双曲面”造型,具有强烈的科技感和未来感。

整个建筑由两个主体部分组成,一个是位于地下的科技馆,另一个则是高出地面的自然博物馆。

自然博物馆的建筑造型像是一个扭曲的圆柱体,塑造出了一股生命的力量感和流动的动感。

而科技馆则是被深深埋入地下的,以弧形的玻璃穹顶为标志,与自然博物馆的扭曲形态形成了有趣的对比。

整个建筑用玻璃幕墙和白色的金属板覆盖,营造出了一种干净利落的感觉。

夜晚时,建筑内部的灯光会从玻璃幕墙中透出来,犹如一个星空般闪烁着美丽的光芒,成为城市夜景的一道亮丽风景。

在建筑的环保设计方面,设计师们采用了许多创新技术,例如光伏电池板、地源热泵、污染减排等,使得该建筑成为一个能够自给自足、环保节能的“绿色建筑”。

上海自然博物馆调研

1. 同样也是用钢丝悬挂,没有采用普通意 义上的展台和展示柜。

2. 将技术与经典展示结合,不仅陈列展品, 更利用媒体技术展示展品生活空间与状

态,这是一种全新的自然博物馆展览模 式。

3. 近代与远古时代的生物一通陈列,年代 感十足。

谢谢观赏

依附在底层的攀岩下。 III. 另外为了获取更多的空间,更多的标本是使用钢

丝悬挂。 IV. 整个场馆大体色主要为蓝色,可以意为天空的颜

色。

a. 生命长河+增强现实技术+体验自然。数十种上 百头深海标本‘生活其间’非常壮观。

b. 借助自然光(细胞墙)。 c. 天花板上的展示板倾斜的角度不同,反射的颜

色也不同。 d. 标本的排列借鉴了深海鱼群的游动方式。 e. 离观看区既不远,也不在触摸距离。

上海自然博物馆建筑设 计师拉尔夫·鲁森:

非常有趣的是,鹦鹉螺壳 的螺旋体中央会形成一个 焦点,而自然博物馆的主 要动线也是围绕一个焦点 形成的 中间再添加了一个 山水庭院。

L1—生命长河

绕过球形的宇宙大爆 炸剧场,海量的巨大 动物模型就出现了。

“生命长河”景区。 路径顺着一条坡道缓 缓前行,整体的弯曲 幅度符合整个场馆的 螺旋形旋转,看到了 各种各样的动物标本 与模型。

上海自然博物馆调研

课程:展示设计原理 与初步 指导老师:叶苹 姓名:姚倩倩 学号:2015270008

上海自然博物馆建筑的 设计灵感来源于"螺"的 壳体结构,盘旋而上的 绿植屋面从公园内冉冉 升起,静动有致的建筑 宛如一只"绿螺"。

建筑秉承"以人为本"的 设计理念,融合"山水 花园"的设计风格,采 用"自然生态"的设计手 法。

博物馆设计说明范文

博物馆设计说明范文博物馆设计说明。

一、设计理念。

本博物馆的设计理念是“传承与创新,文化与艺术的交融”。

我们希望通过博物馆的设计,展示传统文化的魅力,同时也为艺术创新提供空间和平台。

因此,在博物馆的设计中,我们将充分考虑传统与现代的结合,让观众在欣赏传统文物的同时,也能感受到现代艺术的魅力。

二、建筑风格。

博物馆的建筑风格将采用现代简约风格,以突出展品的视觉效果。

建筑外观将采用玻璃幕墙和金属材料,使整个建筑看起来现代而典雅。

同时,我们也将在建筑中融入一些传统元素,如雕刻、壁画等,以突出传统文化的特色。

三、展览空间。

博物馆的展览空间将分为主题展厅和临时展厅。

主题展厅将主要展示传统文物和艺术品,包括陶瓷、绘画、雕塑等。

临时展厅将用于临时展览和特别展览,以满足不同观众的需求。

在展览空间的设计中,我们将充分考虑观众的观赏体验,通过灯光、空间布局等手段,营造出艺术的氛围。

四、教育活动空间。

博物馆将设立教育活动空间,用于举办讲座、工作坊等教育活动。

我们希望通过这些活动,让观众更深入地了解展品背后的故事和文化内涵,从而提升他们的艺术修养和文化素养。

五、休闲空间。

博物馆还将设立休闲空间,包括咖啡厅、书店等。

这些空间将为观众提供休息和交流的场所,同时也可以作为举办文化活动的场地。

六、环境友好。

在博物馆的设计中,我们将尽可能采用环保材料,减少能源消耗,降低对环境的影响。

同时,我们也将在博物馆周围种植绿化植物,打造一个舒适的环境。

七、安全考虑。

在博物馆的设计中,我们将充分考虑安全因素,确保观众和展品的安全。

我们将采用先进的安防设备,如监控系统、消防系统等,以保障博物馆的安全。

总之,我们希望通过这个博物馆的设计,为观众提供一个既能欣赏传统文化,又能感受现代艺术的空间,让他们在这里获得知识、享受艺术,感受文化的魅力。

上海自然博物馆设计方法

上海自然博物馆设计方法上海自然博物馆是一座集展览、教育、科研和社会服务于一体的综合性自然博物馆,其设计方法不仅注重展览空间的合理利用,还要符合人们对自然的认知和审美需求。

下面我们将针对上海自然博物馆的设计方法进行详细介绍。

首先,上海自然博物馆的设计方法注重空间规划和展览设计的结合。

在空间规划上,博物馆应该有清晰的流线,以方便观众游览,同时合理安排展览空间和休息区,以保证人员流动和休息的同时也能够最大程度地展示展品。

展览设计上,博物馆应该根据展品的特点和主题来进行有机的布展,通过多媒体、实物、图文等方式,体现展品的特色和内涵,让观众在感官上得到全面的体验,从而激发对自然的兴趣和探索欲望。

其次,上海自然博物馆的设计方法注重环境保护和可持续发展。

在建筑设计上,博物馆应该选用环保材料,采取节能措施,最大限度地减少资源消耗和环境污染。

在园林景观设计上,博物馆应该倡导绿色环保理念,打造生态景观,引入自然元素,让观众在游览的同时也能够享受到大自然的美好。

再次,上海自然博物馆的设计方法注重科技创新和文化融合。

在展览设计上,博物馆应该运用现代科技手段,如虚拟现实、增强现实等,让观众通过互动体验、多媒体展示等方式更好地了解自然知识和科学发现。

在文化融合上,博物馆应该引入多元文化元素,通过展览、讲座、活动等方式,让不同族群和不同年龄段的观众都能够找到共鸣,从而推动文化的多样性和交流。

最后,上海自然博物馆的设计方法注重教育和社会服务的融合。

博物馆的教育服务应该通过举办讲座、培训班、科普活动等方式,向学生、家长、教师等各类观众传播自然知识和环保理念,引导他们主动探索和保护自然。

同时,博物馆也应该开展社会服务活动,如举办义卖活动、开展志愿服务等,让观众通过参与行动,更好地关注和帮助那些需要帮助的人和动物。

综上所述,上海自然博物馆的设计方法不仅注重空间规划和展览设计的结合,还注重环境保护和可持续发展,科技创新和文化融合,教育和社会服务的融合。

博物馆设计说明怎么写

博物馆设计说明怎么写一、引言展示人类文明和自然历史的博物馆是传递知识、启发思考和文化交流的重要场所。

本文将详细介绍博物馆的设计说明,包括空间布局、展示方式、展品保护等方面。

通过合理的设计,我们希望能够打造一个具有吸引力和教育意义的博物馆,为观众带来愉悦的文化体验。

二、空间布局博物馆的空间布局是展示和组织展品的关键。

我们将博物馆划分为分区,每个分区以不同的主题和时期为展示对象,以便展示深度和广度的人类和自然历史。

每个分区都有一个主题,通过展品的组织和空间的划分,将观众引导到不同的展区,以便他们更好地了解展品的背景和价值。

三、展示方式博物馆的展示方式既要满足展示需求,又要创造观众的参与感。

我们将采用多种展示方式,包括实物展示、模型展示、多媒体展示等。

实物展示可以让观众近距离观察展品的细节,模型展示可以让观众了解展品的全貌,而多媒体展示则可以通过图像、视频和声音来呈现展品的故事。

此外,我们还将引入互动展示,如触摸屏和虚拟现实技术,以增加观众的参与感和互动性。

四、展品保护展品的保护是博物馆设计中至关重要的考虑因素。

我们将采取多种措施来保护展品的完整性和安全性。

首先,我们将确保环境条件适宜,控制温度、湿度和光照等参数,以防止展品腐败和退化。

其次,我们将设置安全防护措施,如安装监控系统和防盗设备,以确保展品的安全。

此外,我们还将定期进行展品检查和保养,及时发现并修复潜在的问题。

五、观众便利性博物馆的设计应注重观众的便利性和舒适度。

我们将提供清晰的导览系统,帮助观众了解展区和展品的位置。

同时,我们将配备专业的讲解员和导游,为观众提供有关展品的解释和背景知识。

此外,我们还将设置舒适的休息区和餐饮设施,以方便观众休息和进食。

六、环境友好博物馆的设计还应考虑环境友好和可持续发展。

我们将采用节能环保的设计理念,运用可再生能源和环保材料,以降低能源消耗和减少对环境的影响。

此外,我们还将建立回收和回收利用系统,减少废弃物的产生,并提倡观众采取环保措施,如减少纸质导览册的使用、使用可循环杯具等。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

自然主题馆区设置地上三层:一层为序厅和临时展厅,二层、三层为多种层高和多种主题的常 设展厅。地下层为报告厅、藏品库房区、办公区和设备机房区。

室内植物园有特殊的物理环境,要求展厅与之隔离,因此馆内设置独立的“氧气泡泡”,用于 展品陈列,同时提供对珍稀植物的根系、枝干、叶冠进行立体观察的场所。

生态休闲园位于植物园和自然主体馆之间,其生态体验区与各个展馆有机联系,为它们提供便 捷的休闲服务。地上两层景观较好的位置设置生态餐厅。

同时沿地块南北对角线设置地下通道,可供车辆到达地下一层出入口并回车,形成场地内的立 体交通,可满足后勤服务车流,同时可使报告厅人流直达博物馆的核心区域。

--人流包括:普通公众观众、领导贵宾、馆方内部工作人员、访问学者及其他来访人员等; --车流、物流包括:普通社会车辆、领导贵宾车辆、馆方内部车辆、文物运输车辆、普通货运 车辆。 观众、贵宾、内部工作人员、文物、车辆等各种交通流线均合理组织,力争各种交通流线互不 干扰。 3.1. 展馆各出入口设置及功能

第一章 总说明

区面积(章贡区和赣州经济技术开发区)40.28 平方千米。总人口 845.69 万人,其中市辖区 56.91

1.工程设计依据 1.1.国家有关规范、标准

《民用建筑设计通则》GB50352-2005 《博物馆建筑设计规范》JGJ 66-91 《办公建筑设计规范》JGJ67-2006 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《建筑内部装修设计防火规范》GB5022-95 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 《公用建筑节能设计标准》GB 50189-2005 《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001 《屋面工程技术规范》GB50345-2004 《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008 年版) 其它相关国家、地方法规规范 1.2.赣州自然博物馆建筑方案设计招标文件及招标答疑 1.3.赣州市章江新区规划与城市设计文件 1.4.共青团赣州市委 2009 年 6 月 2 日补充函 1.5.2009 年 8 月 11 日及 9 月 7 日赣州市规划委员会专家意见书 1.6.赣州市发展和改革委员会关于《赣州市自然博物馆》可行性研究报告的批复 赣发改投资[228] 号 1.7.赣州市建设规划局关于《赣州市自然博物馆》的方案批复 赣建规审[2009]148 号 1.8.建设单位与我院签订的设计合同 2.工程项目的概况 2.1.城市概况

结构设计使用年限:50 年

赣州市博物馆及规划展馆初步设计

-1-

清华大学建筑设计研究院

2.5. 规划设计总思路

配套设施的建设,服务设施和机电设备按照分区配套分区管理的原则设计,提高管理效率。

(1)响应“建设国内一流,百年经典的现代化综合性自然博物馆及面向未来的新城区标志性建筑”

的目标,立足赣州特色、现代气质、贡献城市的基本点。

在地下一层设置公共开放区和多媒体展厅,与一层大厅、各层公共通道一起整合了各部分功能, 提高了资源的使用效率,并使其更具自由感、公共性和开放性,符合现代博物馆的功能发展趋势。 3. 内部交通组织及核心公共空间

面对主入口是一个三层高的中庭空间,是博物馆的核心公共空间,中庭内布置有主题自然景观, 同时为参观者提供休憩空间,必要的时候该空间能作为一个开敞式的临时展厅,打破固有的展示方 式,提供亲切、自由、活跃的展览空间。

入口运输布展。

室内运输、文物出入库管理、文物修复工作、展厅环境设计、文物展陈安全设计及管理等,做了方

5. 剖面设计

案优化。对不同房间水、电、风、消防、安防等特殊需求进行了调研,并据以进行了布局整合工作。

本建筑地上四层,地下一层,局部在±0.00m 标高设夹层。地下一层层高 7.20m,首层至三层 9. 建筑装饰装修设计界定

根据规划对机动车出入口设置的要求,沿南侧的九曲河路和东侧的筠门岭路设置办公、库房、 机房、停车等博物馆辅助功能。报告厅的入口设在建筑地下一层,有道路相连。南侧设有约 70 辆 车的停车场,各个入口由机动车道相连。 3.交通组织

基地的规划设计中,博物馆西侧沿长宁路及其与九曲河路交叉口节点退让较大空间,形成礼仪 性入口主广场,并设置公共车辆的临时停泊场。沿赣康路结合地下室屋顶平台设置休闲广场和室外 体验区。沿九曲河路设置室外植物园,沿筠门岭路设置停车场、地下停车场入口。

(2)尊重原有中心区规划,在建筑高度、体型、大轮廓等方面与既有周边建筑相匹配。

(3)重视体现赣州市的人文、历史、地域特征和精神气质,力求反映自然博物馆科学内涵与文化 气息。 (4)强调了时代感,力求反映 21 世纪建筑设计的新思维,即:在形态、材料、表面肌理、内外空 间等方面体现出极具时代特点的现代风格。 2.6. 设计原则

第二章 总平面

1.场地概述 赣州自然博物馆工程项目选址于赣州中央生态公园南侧章江新区 F14 地块。西临章江新区中轴

空间主干道长宁路,南临九曲河路、东临筠门岭路,北面隔赣康路与生态公园相望。总用地面积为 4.069 公顷。用地内地势平坦。 2.总平面布置

鉴于该地段的重要性,需要一个整体性强、寓意完整的建筑体型对中轴线长宁路的北端点进行 控制。赣州博物馆以长宁路为主要道路景观面,建筑主广场、主入口都布置在此;北面为重要沿湖 景观面,布置建筑的休闲游乐功能。建筑的主立面沿着这两条主要道路展开。

主。本市处于中亚热带南缘,属典型的亚热带湿润季风气候。

(2)气象条件

序

名称

号

1 年平均气温

2 气温

极端最高气温

极端最低气温

3 年日照时数

4 年降雨量

5 年平均相对 夏季

湿度

冬季

6 年平均风速 夏季

冬季

7 基本风压

8 抗震设防烈度

9 50 年一遇地下洪水位

(3)地质情况

单 位 ℃ ℃

HR MM % % M/S M/S N/M2 度 米

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9

名称 总用地面积 总建筑面积 地上总建筑面积 地下部分建筑面积 建筑密度 建筑基底面积 绿地率 容积率 车位数量

单位 M2 M2 M2 M2 % M2 %

辆

数值 40690 27500

106

5.管线平面综合

备注

地下车位:36 地上车位:70

本工程共有八条室外管线:给水管、污水管、雨水管、天然气管、热力管、电信电缆、电力电

数值

备注

工程地质条件根据(编写单位)岩土工程勘察报告:本工程场地类别为 类 ,地基土分

类

,地基承载力特征值 kpa,地下水 侵蚀性。

2.4. 项目特征

防火类别:多层

赣州市是江西省最大的行政区,下辖 1 区 2 市 15 县,总面积 3.94 万平方千米,其中市区建成

耐火等级:一级(局部大跨度钢结构为:二级)

能组成的综合性自然博物馆。该项目的建设有益于确立赣州四省通衢的区域性现代化中心城市地

位,将改变江西乃至华南地区没有自然科学博物馆的现状。

建设项目总规模为 27500 平方米,建筑层数 4 层,地下 1 层,建筑高度小于 24 米。

2.3. 地质、气候条件

(1)本市地处南岭、武夷、诸广三大山脉交接地区,地势四周高,中间低,地貌以丘陵、山地为

1.展现赣州,立足现代 赣州是以钨和稀土为代表的全国重点有色金属基地,有世界钨都、"稀土王国"之称,同时,有

我国最完整的中亚热带缘自然生态系统,保存有大量野生动植物活化石和古生物化石,占全境 83% 的丘陵、山地成为赣州的主要自然地貌。

自然博物馆是反映这些鲜明的地域特色的绝佳载体,方案从构思上深刻理解和汲取赣州的深厚 底蕴,以现代手法在造型、色彩、材料的选择上充分体现这些特色,传达美好的寓意;以独具现代 感的展陈空间来展现赣州的丰饶物产和秀美自然,因而,确立该馆构思主题为“赣南钨晶花”,以 示对赣州自然博物馆的美好寓意。

大厅一侧设置通往二层、三层和地下一层的自动扶梯,做为参观参观人流的主要交通。此外平 面的东南角和西南角分别布置一组楼电梯,经由这些垂直交通可便捷地到达各层展厅。

赣州市自然博物馆初步设计

-3-

清华大学建筑设计研究院

4. 展陈设计

与的重要组成部分。坡道、草坡、台阶、跌水、观景体验平台、绿荫停车场与建筑形成了有机的整

机动车流线:用地南侧筠门岭路设置了两个机动车出入口,同时设停车场。内部机动车及部分 参观车辆可从南侧机动车坡道进入建筑地下停车库。沿长宁路设置公共车辆的临时停泊场。

藏品及货物运输流线:文物运输车辆主要由南侧机动车开口进入场地,到达建筑北侧的藏品及 货物入口。 厨房货运设置在地下通道一侧。

4.主要技术经济指标表

2. 功能布局 在建筑整体建构下,展馆的各功能都得到了妥善的安置,包括:展陈功能、宣教功能、藏品保

管功能、业务科研功能、安全保卫与消防功能、行政办公功能、机电设备功能等。 赣州自然博物馆由自然主题馆、大型室内植物园、生态休闲园等三部分功能组成。在建筑平面

布局上分为两大部分:自然主题馆区和生态休闲区位于东南侧部,其地下一层设置报告厅、库房区 等;植物园展区位于西北侧。两部分在地下一层处以地上通道为界相互独立,在首层二层相连,共 同形成展示空间。同时,以通高公共大厅组织空间,增强博物馆对公众的开放性和吸纳性。