《陶渊明杂诗十二首(其一)》陶渊明古诗赏析

杂诗十二首其一原文

杂诗十二首其一原文

1.陶渊明《杂诗》共有十二首,《杂诗十二首·其一》的原文如下:

人生无根蒂,飘如陌上尘。

分散逐风转,此已非常身。

落地为兄弟,何必骨肉亲!得欢当作乐,斗酒聚比邻。

盛年不重来,一日难再晨。

及时当勉励,岁月不待人。

2.《杂诗十二首·其一》的原文翻译如下:

人生在世就如无根之木、无蒂之花,又好似大路上随风飘转的尘土。

生命随风飘转,人生历尽了艰难,人们都已不再是最初的样子了。

来到这个世界上的都应该成为兄弟,又何必只是骨肉之亲呢?

遇到高兴的事就应当作乐,有酒就要邀请近邻一起畅饮。

美好的青春岁月一旦过去便不会再重来,一天之中永远看不到第二次日出。

应当趁年富力强之时勉励自己努力奋斗,光阴流逝,并不等待人。

杂诗 古诗

杂诗古诗

古诗《杂诗》原文、译文、赏析如下:

《杂诗》魏晋:陶渊明

人生无根蒂,飘如陌上尘。

分散逐风转,此已非常身。

落地为兄弟,何必骨肉亲!得欢当作乐,斗酒聚比邻。

盛年不重来,一日难再晨。

及时当勉励,岁月不待人。

译文

人生在世就如无根之木、无蒂之花,又好似大路上随风飘转的尘土。

生命随风飘转,人生历尽了艰难,人们都已不再是最初的样子了。

来到这个世界上的都应该成为兄弟,又何必在乎骨肉之亲呢?

遇到高兴的事就应当作乐,有酒就要邀请近邻一起畅饮。

美好的青春岁月一旦过去便不会再重来,一天之中永远看不到第二次日出。

应当趁年富力强之时勉励自己努力奋斗,光阴流逝,并不等待人。

鉴赏

这首诗起笔即命运之不可把握发出慨叹,读来使人感到迷惘、沉痛。

继而稍稍振起,诗人执著的在生活中寻找友爱,寻找着欢乐,给人一线希望。

终篇慷慨激越,使人为之感奋。

全诗用语朴实无华,取譬来自生活,质如璞玉,然而内蕴却极丰富,波澜跌宕,发人深省。

杂诗_陶渊明的诗原文赏析及翻译

杂诗_陶渊明的诗原文赏析及翻译杂诗_陶渊明的诗原文赏析及翻译杂诗魏晋陶渊明人生无根蒂,飘如陌上尘。

分散逐风转,此已非常身。

落地为兄弟,何必骨肉亲!得欢当作乐,斗酒聚比邻。

盛年不重来,一日难再晨。

及时当勉励,岁月不待人。

译文人生在世没有根蒂,飘泊如路上的尘土。

生命随风飘转,此身历尽了艰难,已经不是原来的样子了。

世人都应当视同兄弟,何必亲生的同胞弟兄才能相亲呢?遇到高兴的事就应当作乐,有酒就要邀请近邻共饮。

青春一旦过去便不可能重来,一天之中永远看不到第二次日出。

应当趁年富力强之时勉励自己,光阴流逝,并不等待人。

注释蒂(dì):瓜当、果鼻、花与枝茎相连处都叫蒂。

陌:东西的路,这里泛指路。

此:指此身。

非常身:不是经久不变的身,即不再是盛年壮年之身。

落地:刚生下来。

斗:酒器。

比邻:近邻。

盛年:壮年。

及时:趁盛年之时。

鉴赏陶渊明《杂诗》共有十二首,此为第一首。

王瑶先生认为前八首“辞气一贯”,当作于同一年内。

据其六“奈何五十年,忽已亲此事”句意,证知作于公元414年(晋安帝义熙十年),时陶渊明五十岁,距其辞官归田已有八年。

这组《杂诗》,实即“不拘流例,遇物即言”(《文选》李善注)的杂感诗。

正如明黄文焕《陶诗析义》卷四所云:“十二首中愁叹万端,第八首专叹贫困,余则慨叹老大,屡复不休,悲愤等于《楚辞》。

”可以说,慨叹人生之无常,感喟生命之短暂,是这组《杂诗》的基调。

这种关于“人生无常”“生命短暂”的叹喟,是在《诗经》《楚辞》中即已能听到的,但只是到了汉末魏晋时代,这种悲伤才在更深更广的程度上扩展开来,从《古诗十九首》到“三曹”,从“竹林七贤”到“二陆”,从刘琨到陶渊明,这种叹喟变得越发凄凉悲怆,越发深厚沉重,以至成为整个时代的典型音调。

这种音调,在今天看来不无消极悲观的意味,但在当时特定的社会条件下,却反映了人的觉醒,是时代的进步。

“人生无根蒂”四句意本《古诗十九首》之“人生寄一世,奄忽若飘尘”,感叹人生之无常。

陶渊明《杂诗八首》其一赏析

陶渊明《杂诗》其一赏析陶渊明《杂诗八首》其一赏析人生无根蒂,飘如陌上尘。

分散逐风转,此已非常身。

落地为兄弟,何必骨肉亲!得欢当作乐,斗酒聚比邻。

盛年不重来,一日难再晨。

及时当勉励,岁月不待人。

赏:死亡在人生中是绝对无可避免的。

与时间的永恒相比,人的一生极为短暂。

余此以外,时间相对于个人来说,都是死亡。

因此,人生之相对于永恒,实际上就是短暂的生命之相对于永恒的死亡。

在这样的对比面前,生命和人生都是微不足道的。

诗人看到了这些,在他的眼里,这微不足道的生命和人生与大路上的.灰尘没有什么区别:毫无分量、毫无依恃,只要一阵风来,一切就全不存在了。

在这样的人生面前,很多东西近乎没有意义。

比如说骨肉之情,既然人生都已经如此轻微,那么骨肉之情还有什么呢?只要一阵风就可以改变一切了!那一阵风。

随时都可能吹断我们的前世后生。

在这一阵风前,有两条路可供选择。

一条是放纵。

既然一切都是如此微不足道,那么就索性什么也不在意。

另一条则是珍重。

既然一切都是如此无不足道,那么就要好好珍惜所拥有的一切。

这是截然对立的两条路,陶潜选择的是后者。

骨肉之情都没有什么,那又何必拘拘于骨肉之爱呢?同样作为灰尘,只要能一同落地就已经很不容易了,就应该像兄弟一样友爱啊!“盛年不重来,一日难再晨”,人生一过,就什么也没有了。

那么,“得欢当作乐,斗酒聚比邻”,好好地珍惜这人间短暂的生活吧!这是陶潜的看法。

认识到人生的短暂与虚无不是从陶渊明开始的,认识到人生的短暂与虚无之后主张及时欢乐的看法也不是从陶渊明开始的。

曹丕在认识到“人生如枯枝”、随时会断裂之后,就说“何不披纨服,饮美酒”,是主张及时行乐的。

但这两者之间有一个区别:在曹丕这里,“披纨服,饮美酒”更多的是一种自我的放纵行为,而陶渊明的“斗酒聚比邻”则更多地向往“灰尘们”在一斗酒之间获得的融融欢情。

认识到终极的虚无,直面它,然而好好地珍惜拥有的一切,最后“纵浪大化中,不喜亦不惧”,这就是陶渊明这首诗的选择。

东晋田园诗人陶渊明《杂诗十二首》(附译文)

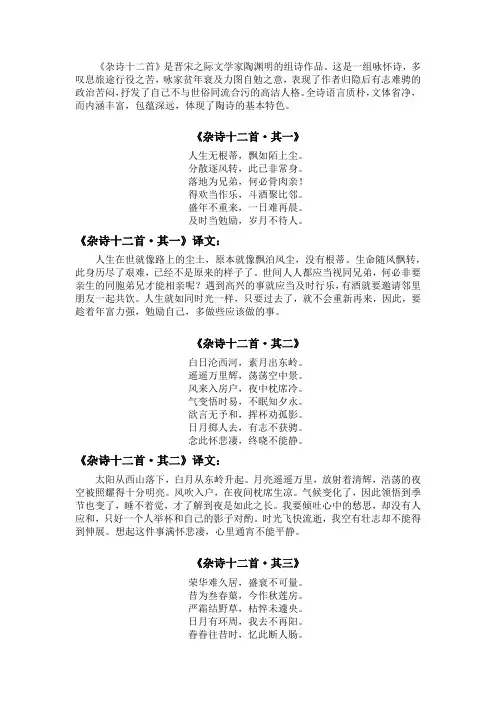

《杂诗十二首》是晋宋之际文学家陶渊明的组诗作品。

这是一组咏怀诗,多叹息旅途行役之苦,咏家贫年衰及力图自勉之意,表现了作者归隐后有志难骋的政治苦闷,抒发了自己不与世俗同流合污的高洁人格。

全诗语言质朴,文体省净,而内涵丰富,包蕴深远,体现了陶诗的基本特色。

《杂诗十二首·其一》人生无根蒂,飘如陌上尘。

分散逐风转,此已非常身。

落地为兄弟,何必骨肉亲!得欢当作乐,斗酒聚比邻。

盛年不重来,一日难再晨。

及时当勉励,岁月不待人。

《杂诗十二首·其一》译文:人生在世就像路上的尘土,原本就像飘泊风尘,没有根蒂。

生命随风飘转,此身历尽了艰难,已经不是原来的样子了。

世间人人都应当视同兄弟,何必非要亲生的同胞弟兄才能相亲呢?遇到高兴的事就应当及时行乐,有酒就要邀请邻里朋友一起共饮。

人生就如同时光一样,只要过去了,就不会重新再来,因此,要趁着年富力强,勉励自己,多做些应该做的事。

《杂诗十二首·其二》白日沦西河,素月出东岭。

遥遥万里辉,荡荡空中景。

风来入房户,夜中枕席冷。

气变悟时易,不眠知夕永。

欲言无予和,挥杯劝孤影。

日月掷人去,有志不获骋。

念此怀悲凄,终晓不能静。

《杂诗十二首·其二》译文:太阳从西山落下,白月从东岭升起。

月亮遥遥万里,放射着清辉,浩荡的夜空被照耀得十分明亮。

风吹入户,在夜间枕席生凉。

气候变化了,因此领悟到季节也变了,睡不着觉,才了解到夜是如此之长。

我要倾吐心中的愁思,却没有人应和,只好一个人举杯和自己的影子对酌。

时光飞快流逝,我空有壮志却不能得到伸展。

想起这件事满怀悲凄,心里通宵不能平静。

《杂诗十二首·其三》荣华难久居,盛衰不可量。

昔为叁春蕖,今作秋莲房。

严霜结野草,枯悴未遽央。

日月有环周,我去不再阳。

眷眷往昔时,忆此断人肠。

荣华难以长久停留,盛与衰也难以预量。

原是春天艳丽的荷蕖,今成秋天结子的莲房。

寒霜打蔫了野草,形容枯萎尚未凋丧。

日月周而复始野草又会复生,我则一旦死去就不能重生世上。

杂诗十二首

创作背景

这组诗共十二首,前八首“辞气一贯”,当作于同一年内,约作于晋安帝义熙十四年(418),陶渊明五十 四岁时;后四首约作于晋安帝隆安五年(401),陶渊明三十七岁时。

作品鉴赏

整体赏析

名家点评

这组杂诗,实即“不拘流例,遇物即言”(《文选》李善注)的杂感诗。可以说,慨叹人生之无常,感喟生 命之短暂,是《杂诗十二首》的基调。

杂诗十二首

陶渊明组诗作品

01 作品原文

03 创作背景 05 作者简介

目录

02 注释译文 04 作品鉴赏

《杂诗十二首》是晋宋之际文学家陶渊明的组诗作品。这是一组咏怀诗,多叹息旅途行役之苦,咏家贫年衰 及力图自勉之意,表现了作者归隐后有志难酬的政治苦闷,抒发了自己不与世俗同流合污的高洁人格。全诗语言 质朴,文体省净,而内涵丰富,包蕴深远,体现了陶诗的基本特色。

这种关于“人生无常”“生命短暂”的叹喟,是在《诗经》《楚辞》中即已能听到的,但只是到了汉末魏晋 时代,这种悲伤才在更深更广的程度上扩展开来,从《古诗十九首》到三曹,从竹林七贤到二陆,从刘琨到陶渊 明,这种叹喟变得越发凄凉悲怆,越发深厚沉重,以至成为整个时代的典型音调。这种音调,在今天看来不无消 极悲观的意味,但在当时特定的社会条件下,却反映了人的觉醒,是时代的进步。

其一

“人生无根蒂”四句意本《古诗十九首》之“人生寄一世,奄忽若飘尘”,感叹人生之无常。蒂,即花果与 枝茎相连接的部分。人生在世即如无根之木、无蒂之花,没有着落,没有根柢,又好比是大路上随风飘转的尘土。 由于命运变幻莫测,人生飘泊不定,种种遭遇和变故不断地改变着人,每一个人都已不再是最初的自我了。这四 句诗,语虽寻常,却寓奇崛,将人生比作无根之木、无蒂之花,是为一喻,再比作陌上尘,又是一喻,比中之比, 象外之象,直把诗人深刻的人生体验写了出来,透露出至为沉痛的悲怆。陶渊明虽然“少无适俗韵”,怀有“猛 志逸四海,骞翮思远翥”的宏大抱负,但他生值晋宋易代前后,政治黑暗,战乱频仍,国无宁日,民不聊生。迫 于生计,他几度出仕,几度退隐,生活在矛盾痛苦之中,终于在四十一岁时辞职归田,不再出仕。

盛年不重来,一日难再晨——赏析陶渊明《杂诗·其一》

曾错 误地 身 陷 官场 , “ 今是 ”则是 说 归 隐 田园才 是 正 确 的选

“ 落 尘 网 中, 一去 三十 年 。 ”尤 其 是做 彭 泽 县令 的 八 卜 误 余 多, 所 以要 抓 住哪 怕 转 瞬 即逝 的快 乐 。 “ 年光 易逝 ,这 正 如 庄 子 所 说 : “ 生 _ 地 之 间 , 若 白 驹 过 隙 ,忽 然 而 人 天

这 首诗 写 在 陶渊 明 的晚 年 ,诗 歌 虽然 字 数 不 多 ,但 允分 定漂 泊 无 定 ,既然 人 生 之 路很 难 自己把 握 , 既然 人 生有 那么 表 达 了诗 人对 人 生 的理 解 。人 在 晚年 ,都 会总 结 F 自己的 多 的坎坷 、无 余利 不 如 意 ,那 么 , H珍 惜短 暂 的 欢乐 ,有个 _ 人 生 ,诗 人 回首 自己 的一 生 ,感慨 万 千 。想 想 自己也 曾有 远 机会就应该欢乐一 。当然 ,陶渊 明的观点不是 “ 一 今朝有酒 大政 治 抱 负 ,但 因政 治 黑暗 ,官场 上 的 几 年 ,他 始 终 生 活 今 朝 醉 ” 那 么 简 单 ,他 是 在 告 诉 人 们 : 人 生 苦 短 ,欢 乐 不 在 矛 盾 痛 苦 之 中 ,就 如 他 自 己在 《 同 田居 》 巾 写 到 的 : 归

日,他 看清 了腐 败 的官 场 ,毅 然 辞 官 ,归 隐同 田 。 人 生 易老 ,而陶 渊 明此 时 的确 已经 老 了 。他 人 发感 慨 :

“ 人生 无根 蒂 ,飘如 陌上 尘 。分 散逐 风 转 ,此 已非 常 身 。 ” 这 四句 连用 两 个 比喻 ,将人 生 比作无 根之 小 、无 蒂之 花 和 陌 刻 的人 生体 验 写 了出 来 ,透 露 出 内心 的悲 怆 。这 如 《 占诗

杂诗其一陶渊明

杂诗其一陶渊明【原文】人生无根蒂,飘如陌上尘①。

集中逐风转回,此已非常身②。

落地为兄弟③,何必骨肉亲!得欢当做趣,斗酒共聚毗邻④。

盛年不重来⑤,一日难再晨。

及时当寄语⑥,岁月不待人。

【注释】①蒂(dì帝):蒂的异体字,瓜当、果鼻、花掉与枝茎相连处都叫做蒂。

虎牙:东西的路,这里泛指路。

这两句就是说道人生在世没根蒂,漂泊例如路上的尘土。

②此:指此身。

非常身:不是经久不变的身,即不再是盛年壮年之身。

这句和上句是说生命随风飘转,此身历尽了艰难,已经不是原来的样子了。

③落地:刚生下去。

这句和下句就是说道,何必亲生的同胞弟兄就可以交友呢?意思就是世人都应视同兄弟。

④斗:酒器。

比邻:近邻。

这句和上句是说遇到高兴的事就应当作乐,有酒就要邀请近邻共饮。

⑤盛年:壮年。

⑥及时:趁盛年之时。

这句和下句是说应当趁年富力强之时勉励自己,光阴流逝,并不等待人。

7勉励:激励。

【白话译文】人生在世就像路上的尘土,原本就像飘泊风尘,没有根蒂。

生命随风飘转,此身历尽了艰难,已经不是原来的样子了。

世间人人都应当视同兄弟,何必非要亲生的同胞弟兄才能相亲呢?遇到高兴的事就应当及时行乐,有酒就要邀请邻里朋友一起共饮。

人生就如同时光一样,只要过去了,就不会重新再来,因此,要趁着年富力强,勉励自己,多做些应该做的事。

【赏析】这组《杂诗》,实即“不拘流例,遇物即言”(《文选》李善注)的杂感诗。

正如明黄文焕《陶诗析义》卷四所云:“十二首中愁叹万端,第八首专叹贫困,余则慨叹老大,屡复不休,悲愤等于《楚辞》。

”可以说,慨叹人生之无常,感喟生命之短暂,是这组《杂诗》的基调。

这种关于“人生无常”“生命较长时间”的感叹喟,就是在《诗经》《楚辞》中即为已能够听见的,但只是至了汉末魏晋时代,这种哀伤才在更深更甚广的程度上拓展开去,从《古诗十九首》至三曹,从竹林七贤至二陆,从刘琨至陶渊明,这种感叹喟显得越发悲凉感伤,越发浓厚沈重,以至沦为整个时代的典型音调。

陶渊明集卷之三诗五言《杂诗十二首》

[说明]

按王瑶先生考论,这组诗的前八首辞意一贯,内容多叹息家贫年衰,及力图自勉之意,当为晚年所作。

第六首中说:“昔闻长者言,掩耳每不喜;奈何五十年,忽

已亲此事!〞渊明五十岁当为晋安帝义熙十年(414),前八首即为这一年所作。

后四

首多咏旅途行役之苦,另系于晋安帝隆安五年(401),时渊明三十七岁。

其一(1)

人生无根蒂,飘如陌上尘(2)。

分散逐风转,此已非常身(3)。

落地为兄弟,何必骨肉亲(4)!

得欢当作乐,斗酒聚比邻(5)。

盛年不重来,一日难再晨(6)。

及时当勉励,岁月不待人(7)。

〔注释〕

(1)这首诗慨叹光阴易逝、人生无常,所以告诫人们,在短暂的人生之中,应

相亲相善、及时行乐、努力做人。

(2)蒂(dì弟):花或瓜果跟枝茎相连的局部。

陌(mò莫):田间小路,东西为陌。

这里泛指道路。

(3)常:永恒不变。

(4)落地:降生,一生下来。

为兄弟:语本《论语。

颜渊》:“四海之内,皆兄

弟也。

〞

(5)聚:招集。

比邻:近邻。

(6)盛年:壮年。

(7)待:等待。

〔译文〕

人生像是无根蒂,飘荡犹如陌上尘。

聚散随风无定处,此生不是永恒身。

人来世上皆兄弟,何必骨肉才相亲!

得欢不妨及时乐,有酒招来左右邻。

壮年一去不重来,一日之中无两晨。

抓紧时间自努力,从来岁月不待人!。

杂诗陶渊明写的

杂诗陶渊明写的杂诗陶渊明写的陶渊明《杂诗》共有十二首,下文是第一首。

王瑶先生认为前八首“辞气一贯”,当作于同一年内。

下文是相关的内容知识,欢迎大家阅读学习。

【陶渊明杂诗十二首(其一)】作者:陶渊明人生无根蒂,飘如陌上尘①。

分散逐风转,此已非常身②。

落地为兄弟③,何必骨肉亲!得欢当作乐,斗酒聚比邻④。

盛年不重来⑤,一日难再晨。

及时当勉励⑥,岁月不待人。

作品注释/陶渊明杂诗十二首·其一①蒂(dì帝):蒂的异体字,瓜当、果鼻、花与枝茎相连处都叫蒂。

陌:东西的路,这里泛指路。

这两句是说人生在世没有根蒂,飘泊如路上的尘土。

②此:指此身。

非常身:不是经久不变的身,即不再是盛年壮年之身。

这句和上句是说生命随风飘转,此身历尽了艰难,已经不是原来的样子了。

③落地:刚生下来。

这句和下句是说,何必亲生的同胞弟兄才能相亲呢?意思是世人都应当视同兄弟。

④斗:酒器。

比邻:近邻。

这句和上句是说遇到高兴的事就应当作乐,有酒就要邀请近邻共饮。

⑤盛年:壮年。

⑥及时:趁盛年之时。

这句和下句是说应当趁年富力强之时勉励自己,光阴流逝,并不等待人。

作品赏析/陶渊明杂诗十二首·其一陶渊明《杂诗》共有十二首,此为第一首。

王瑶先生认为前八首“辞气一贯”,当作于同一年内。

据其六“奈何五十年,忽已亲此事”句意,证知作于晋安帝义熙十年(414),时陶渊明五十岁,距其辞官归田已有八年。

这组《杂诗》,实即“不拘流例,遇物即言”(《文选》李善注)的杂感诗。

正如明黄文焕《陶诗析义》卷四所云:“十二首中愁叹万端,第八首专叹贫困,余则慨叹老大,屡复不休,悲愤等于《楚辞》。

”可以说,慨叹人生之无常,感喟生命之短暂,是这组《杂诗》的基调。

这种关于“人生无常”“生命短暂”的叹喟,是在《诗经》《楚辞》中即已能听到的,但只是到了汉末魏晋时代,这种悲伤才在更深更广的程度上扩展开来,从《古诗十九首》到三曹,从竹林七贤到二陆,从刘琨到陶渊明,这种叹喟变得越发凄凉悲怆,越发深厚沉重,以至成为整个时代的典型音调。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

《陶渊明杂诗十二首(其一)》陶渊明古诗赏

析

【作品介绍】

陶渊明《杂诗》共有十二首,此为第一首。

王瑶先生认为前八首“辞气一贯”,当作于同一年内。

据其六“奈何五十年,忽已亲此事”句意,证知作于晋安帝义熙十年(414),时陶渊明五十岁,距其辞官归田已有八年。

【原文】

陶渊明杂诗十二首(之一)

人生无根蒂,飘如陌上尘①。

分散逐风转,此已非常身②。

落地为兄弟③,何必骨肉亲!

得欢当作乐,斗酒聚比邻④。

盛年不重来⑤,一日难再晨。

及时当勉励⑥,岁月不待人。

【注释】

①蒂(dì帝):蒂的异体字,瓜当、果鼻、花与枝茎相连处都叫蒂。

陌:东西的路,这里泛指路。

这两句是说人生在世没有根蒂,飘泊如路上的尘土。

②此:指此身。

非常身:不是经久不变的身,即不再是盛年壮年之身。

这句和上句是说生命随风飘转,此身历尽了艰难,已经不是原来的样子了。

③落地:刚生下来。

这句和下句是说,何必亲生的同胞弟兄才能相亲呢?意思是世人都应当视同兄弟。

④斗:酒器。

比邻:近邻。

这句和上句是说遇到高兴的事就应当作乐,有酒就要邀请近邻共饮。

⑤盛年:壮年。

⑥及时:趁盛年之时。

这句和下句是说应当趁年富力强之时勉励自己,光阴流逝,并不等待人。

7勉励:激励。

【白话译文】

人生在世就像路上的尘土,原本就像飘泊风尘,没有根蒂。

生命随风飘转,此身历尽了艰难,已经不是原来的样子了。

世间人人都应当视同兄弟,何必非要亲生的同胞弟兄才能相亲呢?遇到高兴的事就应当及时行乐,有酒就要邀请邻里朋友一起共饮。

人生就如同时光一样,只要过去了,就不会重新再来,因此,要趁着年富力强,勉励自己,多做些应该做的事。

【赏析】

这组《杂诗》,实即“不拘流例,遇物即言”(《文选》李善注)的杂感诗。

正如明黄文焕《陶诗析义》卷四所云:“十二首中愁叹万端,第八首专叹贫困,余则慨叹老大,屡复不休,悲愤等于《楚辞》。

”可以说,慨叹人生之无常,感喟生命之短暂,是这组《杂诗》的基调。

这种关于“人生无常”“生命短暂”的叹喟,是在《诗经》《楚辞》中即已能听到的,但只是到了汉末魏晋时代,这种悲伤才在更深更广的程度上扩展开来,从《古诗十九首》到三曹,从竹林七贤到二陆,从刘琨到陶渊明,这种叹喟变得越发凄凉悲怆,越发深厚沉重,以至成为整个时代的典型音调。

这种音调,在我们今天看来不无消极悲观的意味,但在当时特定的社会条件下,却反映了人的觉醒,是时代的进步。

“人生无根蒂”四句意本《古诗十九首》之“人生寄一世,奄忽若飘尘”,感叹人生之无常。

蒂,即花果与枝茎相连接的部分。

人生在世即如无根之木、无蒂之花,没有着落,没有根柢,又好比是大路上随风飘转的尘土。

由于命运变幻莫测,人生飘泊不定,种种遭遇和变故不断地改变着人,每一个人都已不再是最初的自我了。

这四句诗,语虽寻常,却寓奇崛,将人生比作无根之木、无蒂之花,是为一喻,再比作陌上尘,又是一喻,比中之比,象外之象,直把诗人深刻的人生体验写了出来,透露出至为沉痛的悲怆。

陶渊明虽然“少无适俗韵”,怀有“猛志逸四海,骞翮思远翥”的宏大抱负,但他生值晋宋易代前

后,政治黑暗,战乱频仍,国无宁日,民不聊生。

迫于生计,他几度出仕,几度退隐,生活在矛盾痛苦之中,终于在四十一岁时辞职归田,不再出仕。

如此世态,如此经历,使他对人生感到渺茫,不可把握。

虽然在他的隐逸诗文中,我们可以感受到他的旷达超然之志,平和冲淡之情,但在他的内心深处,蕴藏着的是一种理想破灭的失落,一种人生如幻的绝望。

“落地为兄弟,何必骨肉亲。

”承前而来,既然每个人都已不是最初的自我,那又何必在乎骨肉之亲、血缘之情呢。

来到这个世界上的都应该成为兄弟。

这一层意思出自《论语》:“子夏曰:‘君子敬而无失,与人恭而有礼。

四海之内,皆兄弟也。

君子何患乎无兄弟也?”这也是陶渊明在战乱年代对和平、泛爱的一种理想渴求。

“得欢当作乐,斗酒聚比邻。

”阅历的丰富往往使人对人生的悲剧性有更深刻的认识,年龄的增长常常使人更难以寻得生活中的欢乐和激动,处于政治黑暗时期的陶渊明更是如此,这在他的诗中表露得非常明确:“荏苒岁月颓,此心稍已去。

值欢无复娱,每每多忧虑。

”(《杂诗》其五)但他毕竟没有完全放弃美好的人生理想,他转向官场宦海之外的自然去寻求美,转向仕途荣利之外的村居生活去寻求精神上的欢乐,这种欢乐平淡冲和、明净淳朴。

“斗酒聚比邻”正是这种陶渊明式的欢乐的写照,在陶渊明的诗中时有这种场景的描述,如:“过门更相呼,有酒斟酌之。

”(《移居》)“日入相与归,壶浆劳近邻。

”(《癸卯岁始春怀古田舍》)这是陶渊明式的及时行乐,与“昼短苦夜长,何不秉烛游”;“不如饮美酒,被服纨与素”;“何不策高足,先据

要路津”(《古诗十九首》)有着明显的差异,体现了更高的精神境界。

“盛年不重来”四句常被人们引用来勉励年轻人要抓紧时机,珍惜光阴,努力学习,奋发上进。

在今天,一般读者若对此四句诗作此理解,也未尝不可。

但陶渊明的本意却与此大相径庭,是鼓励人们要及时行乐。

既然生命是这么短促,人生是这么不可把握,社会是这么黑暗,欢乐是这么不易寻得,那么,对生活中偶尔还能寻得的一点点欢乐,不要错过,要及时抓住它,尽情享受。

这种及时行乐的思想,我们必须放在当时特定的历史条件下加以考察,“它实质上标志着一种人的觉醒,即在怀疑和否定旧有传统标准和信仰价值的条件下,人对自己生命、意义、命运的重新发现、思索、把握和追求。

陶渊明在自然中发现了纯净的美,在村居生活中找到了质朴的人际关系,在田园劳动中得到了自我价值的实现。

这首诗起笔即命运之不可把握发出慨叹,读来使人感到迷惘、沉痛。

继而稍稍振起,诗人执著地在生活中寻找着友爱,寻找着欢乐,给人一线希望。

终篇慷慨激越,使人为之感奋。

全诗用语朴实无华,取譬平常,质如璞玉,然而内蕴却极丰富,波澜跌宕,发人深省。

【作者介绍】

陶渊明(约365年;427年),字元亮,号五柳先生,世称靖节先生,入刘宋后改名潜。

东晋末期南朝宋初期诗人、文学家、辞赋家、散文家。

东晋浔阳柴桑(今江西省九江市)人。

曾做过几年小官,后辞官回家,从此隐居,田园生活是陶渊明诗的主要题材,相关作品有

《饮酒》《归园田居》《桃花源记》《五柳先生传》《归去来兮辞》《桃花源诗》等。

更多古诗词赏析内容请关注“”。