小提琴独奏曲《G弦上的咏叹调》

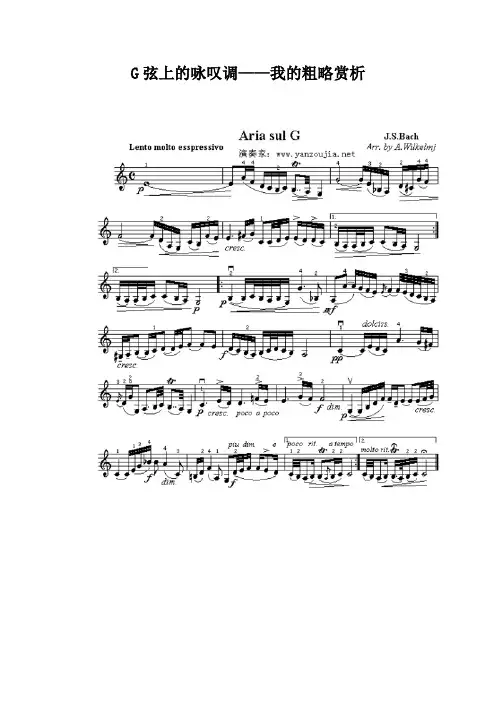

G弦上的咏叹调——我的粗略赏析

G弦上的咏叹调——我的粗略赏析摘要:德国诗人歌德说道:“《G弦上的咏叹调》就如永恒的和谐自身的对话,就如同上帝创造世界之前,思想在心中流动。

我好想爱你更没有了耳,更没有了眼、没有了其他器官,而且我不需要他们,因为我的内心自有一股律动,源源而出。

”关键字:G弦上的咏叹调、小提琴、巴赫、古典音乐。

正文:这首曲子对与我来说,其实第一次老师在放这首曲子的时候真的没什么很大的印象,就是觉得满低调的,后来在课下自己听的时候,才慢慢的品出一些味道。

现在听到的版本应该是最接近于原始风格的,由小提琴演奏,古钢琴陪衬,这两种乐器是当时器乐的主流,现在听来这样的搭配仍然流淌着一种别样的怀旧感觉。

背景古钢琴有节奏的敲击仿佛时间的脚步,将我们的思绪带入回忆的河流。

整个音乐旋律悠扬流畅,在听到的时候会不由自主地陷入沉思。

下面我将利用我学习钢琴的一些知识,对本曲做一些粗大笨拙的鉴赏,如有不对还望老师海涵:总体来讲:此曲的结构为发展性的单二部。

音乐开始速度级缓。

逐渐长音渐强,抒发了沉思冥想的心绪,又象在轻声咏唱。

第二段是在第一段的基础上加以发展成的,没有像一般二部曲式那样在速度与性格上与第一段形成鲜明对比,而保持了原来意境,感情起浮较大,不断向上推,使乐曲在曲调上委婉动听。

最后音乐在激情而富于自信的情感之中圆满地结束。

例如乐曲的第二乐段主题采用了第一乐段主题的材料,加以变化发展,出现了明显的调式、调性变化,B段的第一乐句同时出现第一小节及第二小节的两次八度大跳,音乐更加深沉、更具紧张度。

曲调达到一定的高涨点后,音乐仍回到沉思的遐想之中。

B段的第二个小片断其中有一些精妙的离调处理,使音乐更具有既单纯统一,又丰富变化的新颖色彩。

高潮出现在倒数第4小节,并离调到F调,音乐自然、优美,旋律颇具内涵。

倒数第三小节回到C大调,结尾用了宁静的弱收束,无限延长的处理,使听众的心灵仿佛由震撼至宁静,仍沉醉在深沉、优美的乐曲声中,回味无穷。

这是一支要屏住呼吸来演奏或聆听的提琴曲。

G弦上的深沉咏叹——小提琴世界名曲《G弦上的咏叹调》赏析

— — 小提琴世界名曲《G弦上的咏叹调》赏析

口 魏景舒 魏 羽

小提琴世界名曲 《G弦上的咏叹调》系十八世纪伟大的德国作 曲家 巴赫 (Bach.J.S,1685—1750)创 作 。 巴赫 一 生 创 作 了无 数 音 乐 精 品 ,最 著名的有 :管弦乐《勃兰登堡协奏曲》、《小提琴协奏 曲》;键盘曲《平均 律钢琴 曲集》、 《法 国组曲》、 《英 国组 曲》、 《e小调前奏曲与赋格》; 室内乐《音乐的奉献》、 《赋格的艺术》;声乐曲《马太受难 曲》、 《b小 调弥撒 曲》等 。由于他对世界音乐的杰出贡献 ,被世人尊称为 “音乐之 父 ”,被 公 认 为古 典音 乐 的 开 山祖和 世 界音 乐史 上 的一 代 权威 大 师 。其 许多 精典 乐 曲一 直流 传至 今 。

T ——

一

多^\ 即

! 壁 ! ! l -

7 — — — T— 一

B段 的第二个小 片断 出现一连 串的模进 ,其 中有一些精妙的离调 处理 ,使音乐更具有既单纯统一 ,又丰富变化的新颖色彩 。高潮 出现 在倒数第 4小节 ,并离调到 F调 ,音乐 自然 、优 美 ,旋 律颇具 内涵。 倒数第三小节从 bB音转而出现 音,回到 c大调 ,并稳定地结束在 c 音上。结尾用了宁静的弱收束 ,无 限延长的处理 ,使听众的心灵仿佛 由震撼至宁静 ,仍沉醉在深沉 、优美的乐曲声中,回味无穷。

被誉 为 乐 器 皇后 的小 提琴 的音 色 具 有人 声 美 ,其 四条 琴 弦 又 各有 自身 的音 色 特点 :如 E弦 明亮清 丽 、A弦抒 情 如歌 、D弦 柔 和甘 淳 、G 弦深沉浓厚。顾名思义 ,《G弦上的咏叹调》一曲妙就妙在它就是专 门用 G弦这一根弦的独特音色 ,来完成一件独立作 品的全过程演奏 。海密 的这一天才独特构想 ,完成 了巴赫的这首乐 队合奏曲到改编为小提琴 独奏 小 品 的世 界 音乐 名篇 。

g弦上的咏叹调简介

g弦上的咏叹调简介

《G弦上的咏叹调》是意大利作曲家康奈利奥·布托尼创作的

小提琴协奏曲,也是他最著名的作品之一。

这首乐曲创作于1720年,被认为是小提琴曲目中的经典之作。

它以其优美的旋律和华丽的技

巧而闻名,被广泛演奏和录制。

这首协奏曲被分为三个乐章,快板-慢板-快板。

开头的快板以

其轻快的节奏和充满活力的旋律吸引人,而慢板则展现出深情款款

的旋律和华丽的琴技。

整个乐曲融合了巴洛克音乐的特点,包括复

杂的音乐结构和华丽的装饰音,展现出作曲家对小提琴的深刻理解

和对音乐的精湛技艺。

《G弦上的咏叹调》被视为小提琴演奏的经典曲目之一,也是

许多小提琴手和音乐爱好者钟爱的作品。

它不仅在音乐会上常常被

演奏,也经常出现在电影、电视剧和广告中,深受大众喜爱。

这首协奏曲的创作背景和音乐特点使其成为音乐史上的经典之作,它的美妙旋律和精湛技艺吸引着世界各地的听众,成为了音乐

界不朽的传世之作。

g弦上的深沉咏叹——小提琴世界名曲《g弦上的咏叹调》赏析

g弦上的深沉咏叹——小提琴世界名曲《g弦上的咏叹调》赏析小提琴是一种充满着艺术气息和魅力的乐器,历史悠久,流传广泛,被广泛应用于古典音乐和现代音乐。

而在无数的小提琴名曲中,最为人熟知的无疑是《g弦上的咏叹调》。

在这篇文章里,我们将会对这首脍炙人口的小提琴名曲进行赏析,并探究其背后的深刻内涵。

第一步:曲名的由来《g弦上的咏叹调》是由意大利小提琴大师尼科洛·帕格尼尼在1817年创作的。

这首曲子的名字来源于它的G弦部分,而G弦又被认为是小提琴当中最具有深邃音色的一个弦。

由于其美妙、深沉,以及富有表现力的特点,《g弦上的咏叹调》成为了小提琴家们之间流传最广的名曲之一。

第二步:音乐的表现形式整首曲子以独奏小提琴最为突出,强调了小提琴这个乐器的音色、音效及其表现力。

同时,曲子旋律流畅,抒情,富有变化,完整呈现了小提琴的各种演奏技巧。

随着音乐的一波波起伏,或听起来像是在倾吟,或像是在哀叹,整体旋律清澈动听,兼具了深刻内涵和动人情感。

第三步:曲调的内涵《g弦上的咏叹调》充满了深刻的内涵和意义。

在听起来深沉咏叹的旋律中,我们可以听到特殊的节奏和弦乐,表现出一种强烈的情感和美感,这是一门诗意的技艺所要求的。

这首曲子既充分表达了人们对于美的向往和追寻,也充分反映了人们对生命与爱情的感悟和思考。

第四步:曲子对于小提琴乐手的考验对于小提琴家们来说,演奏《g弦上的咏叹调》是一种巨大的挑战和考验。

在演奏的过程中,他们需要掌握高超的技巧以及对于音乐节奏和节拍的敏感,同时还需要时刻保持良好的状态,和全身心信心和平静。

最后,我们可以说,小提琴名曲《g弦上的咏叹调》的音乐和艺术上的内涵已经被广为体验和认可。

无论是音乐爱好者,还是小提琴爱好者,都深受其美妙的音乐表现和感人的情感内涵所折服。

G弦上的咏叹调

创作背景G弦上的咏叹调《G弦上的咏叹调(AirOnTheGString)》,此曲为巴赫(JohannSebastianBach)《第三号管弦乐组曲》(OrchestralSuitesNo's1and3#09]OuvertureNo.3BWV1068inDmajor-Air)的第二乐章主题,充满诗意的旋律美,使此曲成为脍炙人口的通俗名曲。

原曲创作于一七二七年至一七三六年之间。

十九世纪德国的著名的小提琴家威廉密(AugustWilhelmj,1845—1908)将这段主题改编为钢琴伴奏的小提琴独奏曲,由于主奏小提琴必须在G弦(小提琴四根弦中最粗的一根弦)上演奏全部旋律,故此得名。

巴赫的原曲没有表情与速度记号,编曲者则指定“甚慢,极有表情”。

类似低音弦的拨奏伴奏下,小提琴奏出悠长而庄重的旋律(片段1)。

全曲后半段出现的新旋律产生了更丰富的变化,最后在静似祈祷般的气氛中结束。

1.2004-央视电视剧《G弦上的咏叹调》(陈奕迅主演)2.电影背景音乐:大卫.芬奇导演的的著名影片《七宗罪》,深作欣二导演的著名影片《大逃杀1》都把《G弦上的咏叹调》作为背景音乐~成就了一段动人的场景!在宫廷舞会上,巴哈的大提琴被做了手脚,除了G 弦之外,所有的弦都断裂了。

当大家准备看巴哈出糗的时候,巴哈,仅仅只用了一根G弦,即兴演奏了一首《咏汉调》,该曲子就是今天所说的《G弦之歌》。

这个故事告诉我们,人生不管在多困难的时候,都可以完成最动人的乐章。

3这首小提琴是德国小提琴家威廉密(1845-1908)编写的。

作品问世,立即闻名遐迩。

但真正的作者,并不是威廉密,追溯渊源,其始祖原来是一个世纪以前的德国作曲家巴赫。

威廉密将巴赫的《D大调第三首乐队组曲》的第十乐章加以改编,把第一小提琴声问作为独奏小提琴旋律,其余部分作为钢琴伴奏;又根据原作标题“咏叹调”而加名为《G弦上的咏叹调》。

虽然这首小曲的流行程度早已超过原作,但是在巴赫诸多作品之中,这问管弦乐组曲仍是一曲质朴动人的佳作。

G弦上的咏叹调

音乐之都—维也纳

• 维也纳是奥地利的首都,同时也是奥 地利的9个联邦州之一,是奥地利最大 的城市和政治中心,位于多瑙河畔。

•它是孕育出音乐天才莫扎特﹐贝多芬﹐ 舒伯特和约翰· 施特劳斯的圣地

小提琴Βιβλιοθήκη 中提琴大提琴C小调第五(命运)交响曲

贝多芬

贝 多 芬

路德维希· 凡· 贝多芬(德语:Ludwig van Beethoven,1770年12月16日-1827年3月26 日),是一位集古典主义大成的德意志古典 音乐作曲家,也是一位钢琴演奏家。贝多芬 出生在德国波恩,祖籍佛兰德,自幼跟从父 亲学习音乐,很早就显露了音乐上的才华, 八岁便开始登台演出。他一共创作了9首编 号交响曲、35首钢琴奏鸣曲(其中后32首带 有编号)、10部小提琴奏鸣曲、16首弦乐四 重奏、1部歌剧、2部弥撒等等。这些作品对 音乐发展有着深远影响。在东亚,贝多芬被 尊称为“乐圣”

原曲创作于一七二七年至一七三六 年之间。十九世纪德国的著名的小提 琴家威廉密(August Wilhelmj, 1845—1908)将这段主题改编为钢琴 伴奏的小提琴独奏曲,由于主奏小提 琴必须在G弦(小提琴四根弦中最粗 的一根弦)上演奏全部旋律,故此得 名。在巴赫的《乐队组曲第三号》诞 生百余年后,威廉密对这首作品的第 二乐章作了改编,将第一小提琴声部 的曲调由D大调改为C大调,乐器上以 小提琴独奏为主,辅以大健琴伴奏, 同时又将旋律全部移至小提琴G弦上 演奏,由此命名为《G弦上的咏叹 调》。

约翰· 塞巴斯蒂安· 巴赫(Johann Sebastian Bach,1685年3月21日-1750年7月28日), 巴洛克时期的德国作曲家,杰出的管风琴、小提 琴、大键琴演奏家,同作曲家亨德尔和泰勒曼齐 名。巴赫被普遍认为是音乐史上最重要的作曲家 之一,他的创作使用了丰富的德国的音乐风格和 娴熟的复调技巧。他的音乐集成了巴洛克音乐风 格的精华。并被尊称为西方“现代音乐”之父, 也是西方文化史上最重要的人物之一。代表作品 有《平均律钢琴曲集》、《勃兰登堡协奏曲》、 《戈德堡变奏曲》、《马太受难曲》、《大量康 塔塔》等,1750年7月28日逝世,享年65岁

世界名曲

创作背景

海顿是奥地利著名作曲家,又被称为“交 响乐之父”。他最大的贡献是,把交响乐 固定成为四个乐章,给了交响乐一个基本 格式。海顿的《惊愕交响曲》作于1791年, 传说当时伦敦的贵族是音乐会的常客,但 是他们来听海顿的音乐会只是为了表现自 己所谓的高雅品位,在那里附庸风雅,每 每在乐队演奏时打瞌睡。海顿知道后非常 生气,于是他就写了这部《惊愕交响曲》。

作品赏析《第四十交响曲》第一乐章 作品共分四个乐章: 第一乐章,很快的快板,g小调,2/2拍子,开头在中提琴和弦的 伴奏下,由小提琴演奏充满优美哀愁的第一主题,在中提琴摇摆不安 的伴奏音型上,从小提琴声部涌出了一个激动焦虑的主题,愁苦压抑 的音调,用不安的节奏轻轻的敲击着。当音乐逐渐转为舒展流畅的音 调时,一支沉浸于小调忧郁色彩中的第二主题似乎倾吐出了作曲家更 深的伤感。 第一乐章在痛苦的气氛中结束。这段主题非常出名,后来 经常被改编成为轻音乐曲单独演奏。 第二乐章,行板,降E大调,6/8拍子,奏鸣曲形式。也得不到。 两个主题中的断续节奏和个别音调也为安详的音乐投下了一丝阴影。 第三乐章,小步舞曲,稍快板,g小调,3/4拍子, 具有第一乐 章那种哀愁感的民谣风味。 第四乐章,甚快板,g小调,2/2拍子,奏鸣曲形式,乐章充满令 人产生亢奋的狂热情绪,但仍有抑郁的色彩,它继续发展第一乐章的戏 剧性效果。

作品赏析《G弦上的咏叹调》 小提琴独奏曲《G弦上的咏叹调》,又名为 《G弦之歌》,此曲为巴赫《第三号管弦乐 组曲》的第二乐章主题,充满诗意的旋律 美,使此曲成为脍炙人口的通俗名曲。是 巴赫代表作品之一。

背景:

原曲创作于一七二七年至一七三六年之间。十九世纪德国 的著名的小提琴家威廉密(1845—1908)将这段主题改 编为钢琴伴奏的小提琴独奏曲,由于主奏小提琴必须在G 弦(小提琴四根弦中最粗的一根弦)上演奏全部旋律,故 此得名。巴赫的原曲没有表情与速度记号,编曲者则指定 “甚慢,极有表情”。类似低音弦的拨奏伴奏下,小提琴 奏出悠长而庄重的旋律(片段1)。全曲后半段出现的新 旋律产生了更丰富的变化,最后在静似祈祷般的气氛中结 束。 在巴赫的《乐队组曲第三号》诞生百余年后,十九世纪德 国著名小提琴家威廉密对这首作品的第二乐章作了改编, 将第一小提琴声部的曲调由D大调改为C大调,乐器上以 小提琴独奏为主,辅以大键琴伴奏,同时又将旋律全部移 至小提琴G弦上演奏,由此命名为《G弦上的咏叹调》。

八年级音乐上册 第5单元《G弦上的咏叹调》教学设计 花城版

《G弦上的咏叹调》一、教学理念1、以音乐审美为核心通过平时的教学,潜移默化的培养学生美好的情操、健全的人格,通过对提琴家族的认识,师生共同体验、发现、创造、表现和享受音乐美。

注重培养学生的情感体验,整体把握音乐的情感内涵,领会音乐要素在音乐表现中的作用。

2、面向全体学生义务教育阶段音乐课的任务,不是为了培养音乐的专门人才,而应面向全体学生,使每一个学生的音乐潜能得到开发并使他们从中受益。

音乐课的全部教学活动应以学生为主体,师生互动,将学生对音乐的感受和音乐活动的参与放在重要的位置。

3、理解多元文化世界的和平与发展有赖于对不同民族文化的理解和尊重。

在强调弘扬民族音乐的同时,还应以开阔的视野,学习、理解和尊重世界其他国家和民族的音乐文化,通过音乐教学使学生树立平等的多元文化价值观,以利于我们共享人类文明的一切优秀成果。

这首作品以及她的作者在西方音乐史中都具有举足轻重的地位。

二、教材目标:1.情感态度与价值观:欣赏小提琴独奏曲《G弦上的咏叹调》,体验这首时隔几个世纪依然常演不衰的经典作品所表现出的动人情感和强烈艺术魅力;2.过程与方法:通过遇琴---听琴---画琴的教学思路,让大家能逐步关注器乐作品,培养学生听音乐的好习惯。

3.知识与技能:通过对乐曲学习与欣赏,让大家初步认识小提琴,认识音乐家巴赫,明确他在音乐界的地位。

三、教学分析:《G弦上的咏叹调》选自花城版八年级上册第五单元名家名曲中的一节欣赏课,这是一段非常有名的旋律,舒缓的旋律让这段音乐充满着一种忧郁的气质,优雅中略显一丝阴沉,平静中显出一分抑郁。

旨在让学生学会体验音乐、感受音乐,从而能以开阔的视野,学习、理解和尊重世界其他国家和民族的音乐文化,通过音乐教学使学生树立平等的多元文化价值观,以利于我们共享人类文明的一切优秀成果。

,教学设计上以“聆听、体验的教学方式开展赏析活动。

四、教材分析《G弦上的咏叹调》,此曲为巴赫《第三号管弦乐组曲》的第二乐章主题,充满诗意的旋律美,使此曲成为脍炙人口的通俗名曲。

小提琴独奏曲《G弦上的咏叹调》-花城粤教版八年级音乐上册教案

小提琴独奏曲《G弦上的咏叹调》-花城粤教版八年级音乐上册教案一、歌曲简介《G弦上的咏叹调》是巴赫(Johann Sebastian Bach)的小提琴独奏曲之一,也是其最著名、最受欢迎的作品之一。

这首曲子被认为是小提琴曲界的奥德赛,也是西方古典音乐史上的一个经典。

二、曲目特点曲目难度较高,要求演奏者具有较高的技巧和表现力。

曲调悠扬而动听,有深刻的情感表达。

整个曲子通过G弦的咏叹调,承载了深沉的内心情感,传递了一种静谧、安详、纯粹和内省的情感。

听众在欣赏这首曲子时可以感受到一种平和、悠然、沉静而充实的气氛,能够深入内心,激发敏感和思考。

三、教案设计1. 教学目标•了解巴赫及其代表作《G弦上的咏叹调》•讲解曲目特点和演奏技巧•能够欣赏并感受曲目所传达的情感和内涵•学习小提琴演奏技巧,提升演奏水平2. 教学重难点•阐述巴赫及其代表作《G弦上的咏叹调》的历史和音乐特点•演奏技巧:如何准确、熟练、优美地演奏曲目主题和华丽的变奏•情感表达:如何在演奏过程中将内心情感流露出来,让听众感受到曲目的情感体验3. 教学内容3.1 巴赫及其代表作《G弦上的咏叹调》讲述巴赫的生平以及《G弦上的咏叹调》的创作、演奏历史,并对曲目的音乐特点做详细阐述。

3.2 曲目演奏技巧•主题部分演奏技巧:演奏时要准确把握每个音符和音符之间的距离,避免拉长或缩短节拍;要平稳、自然地演奏弯音和轻柔的抖音,不要太显摆。

•变奏部分演奏技巧:变奏部分要注意突出高音和低音部分的强弱重心,要灵活队伍每种音乐变化(音程、韵律等)的处理;要能够灵活地控制演奏速度和音量,在细节处要注意挖掘和展现情感。

3.3 情感表达在演奏过程中,要使演奏者深入理解曲目所传达的情感和内涵,通过准确、灵活、安静地演奏来流露出这种情感,使听众能够从演奏中感受到曲目的情感体验。

4. 教学方法采用讲解、演示和实践结合的方法,通过教师和学生之间的互动和交流,提高学生的学习兴趣,协助学生掌握演奏技能和情感表达。

G弦上的咏叹调教案

《G弦上的咏叹调》音乐教学设计授课年级:八年级课型:音乐欣赏课课时:一课时教学内容:1.欣赏:《G弦上的咏叹调》(小提琴曲)2.器乐:认识小提琴3.表演:教师演奏.4.活动:学生诗朗诵徐志摩的《再别康桥》,教师配乐。

教学目标:1.通过欣赏《G弦上的咏叹调》,了解作曲家巴赫,充分感受这首咏叹调的抒情性。

2.通过直观教学,认识小提琴。

3.学画旋律线。

4.通过师生演奏促进对作品理解,使学生对乐器小提琴感兴趣。

5.通过本节课的学习,培养学生热爱古典音乐、热爱生活的思想感情。

教材分析:《G弦上的咏叹调》,此曲为巴赫《第三号管弦乐组曲》的第二乐章主题,充满诗意的旋律美,使此曲成为脍炙人口的通俗名曲。

原曲创作于一七二七年至一七三六年之间,十九世纪德国的著名的小提琴家威廉密(August Wilhelmj,1845—1908)将这段主题改编为钢琴伴奏的小提琴独奏曲,由于主奏小提琴必须在G弦(小提琴四根弦中最粗的一根弦)上演奏全部旋律,故此得名。

巴赫的原曲没有表情与速度记号,编曲者则指定“甚慢,极有表情”。

类似低音弦的拨奏伴奏下,小提琴奏出悠长而庄重的旋律。

全曲后半段出现的新旋律产生了更丰富的变化,最后在静似祈祷般的气氛中结束. 乐曲是巴赫的《G弦上的咏叹调》。

学情分析:学生对古典音乐的欣赏特别少,器乐曲欣赏很难抓住学生的兴趣。

教学重点:欣赏音乐认识乐器教学难点:通过直观教学理解音乐。

教学准备:小提琴、多媒体、教材音乐教学过程:教学后记:音乐新课程的一个重要方面就是“鉴赏与感受”,我们初中音乐课教学通过广泛的欣赏各种音乐形式的音乐艺术,提升学生的音乐修养和整体水平。

八年级的学生正是形成自己的世界观和人生观的重要阶段,这个阶段对流行音乐、民族音乐或古典音乐都会有自己的认识。

对于古典音乐这部分,在大多数学生的生活中接触的很少,我们教材的第四单元,是《西乐经典》,赏析的都是古典音乐中较有代表性的乐曲。

《G弦的咏叹调》是音乐家巴赫的代表作品,我在讲这节课前做了大量的设计和准备,反复研究乐曲挖掘这首曲子中的音乐基础知识。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

世界小提琴十大名曲:

1、纪念曲 ——德国小提琴家德尔德拉(Drolla) 2、圣母颂——德国小提琴家维尔海姆(Wilhelmj) 3、云雀 ——罗马尼亚作曲家旦尼库(Dinicu) 4、沉思 ——法国作曲家马斯涅(Massenet) 5、爱之喜悦—— 克莱斯勒(Fritz Kreisler) 6、匈牙利狂欢节 ——匈牙利小提琴家胡拜(Hubay) 7、E小调协奏曲—— 德国作曲家门德尔松(Mendelssohn) 8、流浪者之歌—— 西班牙小提琴大师萨拉萨特(Sarasate) 9、引子与幻想回旋曲 ——法国作曲家圣桑(Saint-Saens) 10、魔鬼的颤音奏鸣曲 ——意大利小提琴家塔尔蒂尼(Tartini)

现代小提琴:

现代小提琴的出现已有300多年的历史,是自 17世纪以来西方音乐中最为重要的乐器之一, 被誉为乐器皇后,其制作本身是一门极为精 致的艺术。

小提琴音色优美,接近人声,音域宽广,表 现力强,从它诞生那天起,就一直在乐器中 占有显著的地位,为人们所宠爱。如果说钢 琴是“乐器之王”,那么小提琴就是乐器中 的“王后”了。

《G弦上的咏叹调》

——巴赫

作者简介

巴赫(1685—1750),巴洛克 时期的德国作曲家,杰出的管风 琴、小提琴、大键琴演奏家,同 作曲家亨德尔和斯卡拉蒂齐名。 巴赫被普遍认为是音乐史上最重 要的作曲家之一,他的创作使用 了丰富的德国的音乐风格和娴熟 的复调技巧。他的音乐集成了巴 洛克音乐风格的精华。并被尊称 为西方“现代音乐”之父,也是 西方文化史上最重要的人物之一。

小提琴演奏历史的发展:

16世纪,小提琴开始在意大利出现时,一般用来 伴舞、伴唱,或直接演奏歌曲。17世纪初,随着 小提琴奏鸣曲的出现,演奏技术也相应发展。法 里纳(约1600~约1640)在1627年的创作中,就 采了用双音、震音、颤音及高把位,并模拟猫叫、 狗吠、笛、鼓、吉他等声音。 一些演奏家与作曲家也竞相仿效。于是模拟杜鹃、 夜莺、公鸡等声音的作品,充斥于当时的乐坛。 直到17世纪后半叶,意大利作曲家和小提琴家科 雷利才把小提琴艺术引上了正途。

小提琴简介:

小提琴(英文名:violin)是弦乐器。 它广泛流传于世界各国,是现代管 弦乐队弦乐组中最主要的乐器。它 在器乐中占有极重要的位置,是现 代交响乐队的支柱,也是具有高难 度演奏技巧的独奏乐器。

形状构造:

小提琴由30多个零件组成。其主要构件有琴头、琴身、琴颈、弦轴、琴 弦、琴马、腮托、琴弓、面板、侧板、音柱等。

创作背景

传说在宫廷舞会上,巴赫的大提琴被做了 手脚,除了 G 弦之外,所有的弦都断裂了。 当大家准备看巴赫出糗的时候,巴赫,仅 仅只用了一根G弦,就即兴演奏了一首 《咏叹调》,该曲子就是所说的《G 弦上 的咏叹调》(《G 弦之歌》)。此乐曲在 巴赫死后100年后才大为流行。

乐曲简介

《G弦上的咏叹调》,又名为《G弦之歌》,此曲为巴 赫《第三号管弦乐组曲》的第二乐章主题,充满诗意 的旋律美,使此曲成为脍炙人口的通俗名曲。是巴赫 代表作品之一。 原曲创作于一七二七年至一七三六年之间。十九世纪 德国的著名的小提琴家威廉密将这段主题改编为钢琴 伴奏的小提琴独奏曲,由于主奏小提琴必须在 G 弦 (小提琴四根弦中最粗的一根弦)上演奏全部旋律, 故此得名。