藏族民居建筑之碉房

碉房——藏式特色民居建筑

碉房——藏式特色民居建筑

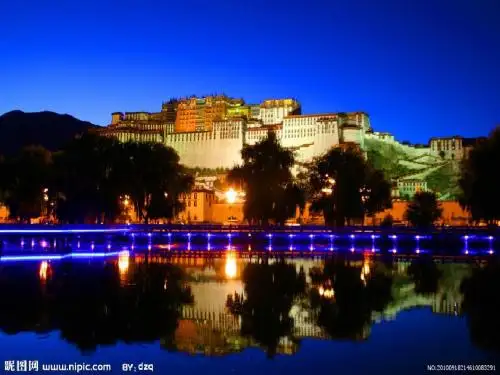

碉房是藏族最具代表性的民居,自东汉时就有存在。

碉房藏语称为“卡尔”或“宗卡尔”,原意为堡寨。

因外观很像碉堡,故称为碉房。

碉房外形端庄稳固,风格古朴粗犷。

多为石木结构,外墙向上收缩,内坡仍为垂直状,屋顶多为平顶。

内部居室以柱为单位,一根中心柱为一间,较大的居室或客厅为四梁八柱。

这种民居建筑注重蓄热、保温、防风性能,具有坚实稳固、结构严密、楼角整齐的特点,既利于防风避寒,又便于御敌防盗。

碉房一般分两层。

底层为牧畜圈和贮藏室,层高较低;二层为居住层,大间作堂屋、卧室、厨房,小间为储物室或楼梯间。

若有第三层,则多作经堂和晒台之用。

在建筑形式上,又可分为碉楼式碉房、碉塔式碉房、独立式和院式碉房。

尽管各地的碉房形态和规模各异,但仍有很多辨识度极高的共性,比如石木、土木的材质,敦实方正的外形,黄白底色点缀黑、红、蓝、黄、绿等色彩……

藏族的碉房庄重内敛,但绝不乏味。

房檐上五色的彩绘,屋顶飘扬的经幡和风马旗,不失明艳又恰到好处。

火、云、天、土、水,红、白、蓝、黄、绿,他们把自己心目中的天地万物,用彩绘点缀在碉楼的窗檐和门楣上。

藏式建筑是中国传统建筑中的一块瑰宝,充分体现了地理环境、历史因素、气候特点、宗教信仰对建筑装饰产生的影响。

古建家园--古建中国,以古建筑传统优秀文化为核心的文化建筑互联网创新平台!以线上+线下模式,建筑+互联网+文化,传承与发扬建筑文化,把传统优良文化植入到建筑材料中,让建筑从源头上有文化,将中华上下五千年文化的精髓与现代科学技术古今结合、中西融合,应用于现代建筑行业,倡导将优良的传统文化走入大众的衣食住行。

青藏高原民居建筑原因探析——以碉楼为例

磁罄嘲 霹

Hale Waihona Puke 青藏高原 民居建筑原 因探析

— —

以碉 楼 为例

文/ 郭佩

摘

要 : 民居 ,体 现 的 不 仅 是 一 个 民 族 一 个 地 区的 生 活 空 间 ,更 重要 的 是 本 民 族 本 地 区 的 生 活 方 式 以及 与 其 相 关 的

政 治经济文化等条件。碉楼 ,作为青藏高原地区民居的一种大众化建筑 ,是藏族地 区广泛存在 的一种 民居 形式 ,是青藏 高原 地 域 文化 的 重 要 组 成 部 分 ,其 历 史久 远 、类 型 的 作 样 、风 格 的 独 特 ,正 是 藏 族 民 众 在 本 民族 丰 富 灿 烂 文 化 的 基 础 上 发展建 立起 来的建筑风俗和人文景观 。本文将从建立背景对青藏 高原的碉做简单的探讨。 关键 词 :青 藏 高原 ; 民居 ;碉 楼 藏语 中称碉为 “ 卡尔” 或者 “ 宗卡尔 ” ,原意是 堡寨 、堡垒 或者碉 堡 。早在新石器 时代 ,昌都卡若遗址 的原始居 民就创造 了早期 的石制 的 楼房 ,主要包括 圆底房屋 、半地穴式房屋和地面房屋三种 类型。这应该 是 青藏 高原地 区碉楼 的最初雏形 。公元前 2世纪 ,藏族地 区建 造 了第一 座 藏族 的宫堡式建筑雍 布拉康 ,这座城堡依 山而建 ,代表 了当时碉楼建 筑 的最高水平 。赤松德赞赞普统治时期 ,民居发生 了较大 的改变 ,从 山 上 的石头城堡迁移 到 了平 原地 区,开始 了建屋 而居 的时代 。发 展到 1 1 世 纪时 ,西藏 的民居建造的极其高大奢华 ,在达官贵族 的碉楼 中更是体 现 的淋 漓 尽 致 ,如 米 拉 日巴 的碉 楼 已经 发 展 到 九 层 之 高 。

“ 碉楼的种类和类型十分丰 富,根据建筑 材料 的不 同 ,分别 为石碉 和土碉 ( 青藏高原碉楼绝大部分为石碉 。土碉仅见于汶川和金沙江上游 流域乡城 、得荣 、巴塘 、白玉 、德格 、新 龙等 地 ) ;从外 观造 型来看 , 有三角 、四角 、五角 、六角 、八角 、十二角 、十三角等七类 碉 ;按照 功 能 的差别 ,分 为家碉 、寨碉 、战碉 、经堂碉等 ;此外按 当地 民间说法还 有公碉 、母碉 、阴阳碉 ( 风水碉 ) 、姊妹碉 、房中碉等。 ” 青藏高原地 区最早的碉楼是作为居住房来使用的 ,当时的碉楼 体系 并不成熟 ,但 已经是现代碉楼的雏形。随着社会 的进步 与发 展 ,藏族 先 民不断强大起来 ,建立 了显赫一时 的吐蕃王朝 。这一时期 吐蕃王朝不 断 对外扩张 ,同时也遭遇其他 民族的攻击 ,这时碉楼的军事作 用就体现 出 来 了。然而 ,碉楼发挥军事作用较为重要 的一次应当是清乾 隆两次发 动 的大 小 金 川 战役 。 清乾隆两次发动大小金川战役时 ,这里 由于碉楼密集 ,给清朝对 大 小金川 的军事进攻带来 了极大地 困难 。清朝两次对大小金川 用兵主要 就 是 围绕 “ 攻碉” 和 “ 守碉 ” 进行 的 ,不 仅采取 “ 以碉 逼 碉 ” 的战 术 , 甚至还 以修建碉楼 的模拟方式来探讨攻破碉楼的战术 。由此可见 ,碉 楼 对 于藏族居 民来说 :其军事 防御 的作用 已经远远超 出了居住 的作用 ,同 时还可 以很好 的将两者的作用结合起来 。

藏族民居

六长寿图

• “六长寿”即“人长寿”、 “山长寿”、“水长寿”、 “树长寿”、“鸟长寿”、 “兽长寿”。此六种被赋予 了吉祥长寿之谓的人物、动 物和大自然景物,体现着藏 族远古原始宗教信仰、苯教 信仰中自然崇拜、神灵崇拜、 祖先崇拜、万物有灵的质朴 信仰观念,体现着远古人类 与大自然和谐相处、相互依 存、生死与共的亲密关系和 人类追求生态平衡的环保意 识。 • 这幅图主要是祈福全家人能 长命百岁。 • •

•

拉萨老城区的碉房

八角街里的碉房

小昭寺附近的碉房

拉萨郊区的碉房

返回

绚烂的壁画

壁画是一种非常普及的绘画形式。 寺庙里的壁画与私人住宅里的壁 画是不同的。寺庙里画的大多是与 宗教有关的或是与历史有关的壁画, 而私人住宅里画的是世俗的。这些 世俗画中含有祝福的象征意义,其 中最著名最常见的有以下四个:

和睦四瑞

•

在茂密的森林之中,生活着白象、猕猴、白兔、 小鸟这四种动物,它们和睦相处,相互帮助,幸福地 生活在一起。时间长了,互相之间还不知道谁的年龄 最大,谁的年龄最小,无法相互敬称。它们需要长幼 之分以敬老爱幼,于是大家一起来到一棵大树前,各 自讲述从小看到大树时的印象。大白象说:“我看到 这棵大树时,树与我一样高。”猕猴说:“我当时看 到这棵大树时,树与我等身。”白兔说:“记得这棵 树刚刚长出两片嫩叶的时候,我曾吮吸过嫩叶上的露 水。”小鸟说:“当年,我是在遥远的地方吃了这棵 树的树种,飞到这里的时候,这棵树种从我的粪便中 排了出来,一点点长成大树的。”至此,它们知道小 鸟年龄最大,白兔次之,猕猴居三,白象虽然身体庞 大,但还是个小弟弟,所以居第四。 • 此图画象征着团结和睦,幸福吉祥,表达了你中有我, 我中有你,互相帮助,互相依赖,众缘和合的思想, 是一幅藏民族传统的吉祥图。

丰富多彩的藏族民居

丰富多彩的藏族民居

佚名

【期刊名称】《重庆建筑》

【年(卷),期】2015(000)001

【摘要】藏族最具代表性的民居是碉房。

碉房多为石木结构,外形端庄稳固,风格古朴粗犷;外墙向上收缩,依山而建,内坡仍为垂直。

碉房一般分两层,以柱计算房间数。

底层为牧畜圈和贮藏室,层高较低;二层为居住层,大间作堂屋、卧室、厨房,小间为储藏室或楼梯间。

若有第三层,则多作经堂和晒台之用。

碉房具有坚实稳固、结构严密、楼角整齐的特点,既利于防风避寒,又便于御敌防盗。

【总页数】1页(P19-19)

【正文语种】中文

【相关文献】

1.丰富多彩的作业让语文教学丰富多彩

2.民族文化背景下对木雅藏族民居建筑色彩的研究

3.云南迪庆藏族民居特色研究

4.云南藏族民居可持续标准化研究

5.日头村木雅藏族民居的建筑特色

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

古老藏寨的民居碉房(散文)

的民族建筑遗产和建筑历史。具体而言 , 拉则村的藏式碉房有这样一些特点:

一

、

建筑的原 始材质 和原始形 态

社会 的发 展进步 , 群众 生活 的改善 提高对 人们 的衣食 住行产 生 了直接影 响 , 发 生了 很大

改变。就居住条件而言 , 无论城镇还是农村牧区 , 修建新房 , 选择更舒适更美观的居住条件

已成 了普遍 的 追求 , 而 且 更倾 向 于简 单 实用 的现 代 住 房 , 所 以建 筑 的传统 特 色正 逐 渐被 忽 视 。在这 样 的大趋 势 下 , 拉 则村 的 民寨 民居却 依 然保 持着 原创 的传 统特色 和 较强 的文 化表

古老 藏 寨 的 民居 碉 房

1 1 3

^

‘ 4 l

1 1 2

古老 藏寨 的 民居 碉房 散 文 尕 Nhomakorabea 昂 江

位于玉树市安冲乡政府所在地的拉则村 , 四面高山环抱 、 村边河流激荡 , 傍山临河的坐 落, 形成了自然惬意的人居环境。宜牧的高山草场 , 宜农的河沟农田, 使百姓获得了粮食、 肉

食、 酥 油等 基本 的生 活需 求 , 全村 皆以 碉房 为民 居的传 统 居住 习俗 , 保持 着古 老藏 寨 的原始 风 貌和文 化特色 , 承载 着源 自遥远 年代 的民族 情结和 人文传 承 , 而 这一切 正逐 渐演变 为珍 贵

的传统 建筑 文化没 有发 生改变 , 许多 新建 的房屋从 取材用 料到结构 形 制。 以及

外观装饰 , 仍是藏式建筑的风格特色和当地久已形成的造屋习俗或文化模式的

固守 。可 以说 , 新 建 民居 追求宽 敞明 亮 、 方便 舒适等 使用功 能外 , 仍然保 持着藏 式建 筑古 老 定形 的传统 文化 特色 , 而 且 比过去 更加 美观 更加 漂 亮 , 传 统文 化 的

西藏传统碉房式民居环境适应性与文化表达

西藏传统碉房式民居环境适应性与文化表达探究摘要:通过对西藏地区传统碉房式民居建筑的普遍特点总结,分析其在特殊的地理环境中对气候环境的适应性,以及宗教文化,地域文化对碉房式民居的影响。

关键词:碉房式民居;适应性;气候环境;文化表达中图分类号:tu241.5文献标识码: a 文章编号:碉房是西藏地区常见的传统居住形式,早在汉代便对其有所记载。

碉房多为石材砌筑,二至三层,少数地区也见单层平顶或土胚墙体,因其外观形似碉堡故而得名。

碉房选址布局考究,建筑风格鲜明,装饰艺术突出,是极具地域特色及民族特色的典型地方民居。

一、西藏碉房式民居对环境的适应性西藏地区属于高原大陆性气候,这里空气稀薄、干燥,太阳辐射量大,日照时数长,早晚温差较大。

由于海拔高,西藏地区植被稀少,寒冷多风,一年中分为明显的干、湿两季,气候恶劣,建筑资源匮乏,在这样的环境条件下,如何保暖、节能以及建筑材料的选取利用成为居住建筑中首要考虑的问题,因此在对西藏民居气候适应性的分析中将选取以下几点进行重点阐述。

1、因地制宜的聚落选址碉房式民居选址多成聚落集中建在河谷附近、朝南或东南向的缓坡上,依据地势、坡度,平整出若干台地,依照从下而上、北高南低的原则建造房屋,形成退台式的布局模式。

村落的房屋布局往往成组团式,户与户之间比邻而居,共用山墙以减少房屋的散热面积。

入户大门一般开在被风向,不仅如此,聚落组团常常有意错落使道路曲折蜿蜒,以防冬季寒风直吹。

本着这种因山就势,因地制宜的营造方式,传统藏族村落呈现出与周边环境和谐共生,有机融合的特点。

2、紧凑的平面布局形态房式民居平面多为方形(如图1)、l形(如图2)及凹字形,内设院落或天井,房间布置灵活,但总体是呈一种对外封闭对内开放的布局模式。

屋顶阁楼兼有储藏之用。

3、适宜的建造方式西藏的地区的传统碉房式民居的建造方式颇具特点。

碉房建筑采用外部实墙承与内部木梁柱构架的混合承重形式。

外部墙体厚重且向上有明显的收分,海拔较高的地区收分更为明显。

藏族民居 碉房是藏族最富有地域特色的民居

[键入文字]藏族民居碉房是藏族最富有地域特色的民居由于受气候与环境的影响,藏族的居住建筑大部分是用乱石垒砌或土筑,由于形如碉堡,所以被取名为碉房。

碉房是藏族具有特色的一项建筑,是藏族最具代表性的建筑,也是藏族文化不可或缺的一部分,下面让我们来了解下富有地域特色的藏族民居碉房。

藏族主要分布在西藏、青海、甘肃及四川西部一带,为了适应青藏高原上的气候和环境,传统藏族民居大多采用石构,形如碉堡,所以被称为“碉房”。

碉房一般有三到四层。

底层养牲口和堆放饲料、杂物;二层布置卧室、厨房等;三层设有经堂。

由于藏族信仰藏传佛教,诵经拜佛的经堂占有重要位置,神位上方不能住人或堆放杂物,所以都设在房屋的顶层。

为了扩大室内空间,二层常挑出墙外,轻巧的挑楼与厚重的石砌墙体形成鲜明的对比,建筑外形因此富于变化。

藏族民居色彩朴素协调,基本采用材料的本色:泥土的土黄色,石块的米黄、青色、暗红色,木料部分则涂上暗红,与明亮色调的墙面屋顶形成对比。

粗石垒造的墙面上有成排的上大下小的梯形窗洞,窗洞上带有彩色的出檐。

在高原上的蓝天白云、雪山冰川的映衬下,座座碉房造型严整而色彩富丽,风格粗犷而凝重。

碉房,藏语称为“卡尔”(tnkhar)或“宗卡尔”(rdzong-mkhar),原意为堡寨,多建于险峻的山石上,巍峨高耸,易守难攻。

山南的雍布拉康,后藏的娘若香波,洛扎的桑嘎古托,便是此类建筑的代表。

碉房是有着特定含义的建筑,它对西藏民居的形成和发展影响很大,如土石结构、如平顶风格;但碉房并不能完全代表西藏民居。

西藏腹心地区的农村和城镇居民居住的房屋称为“慷巴”(khang-pa),有楼房亦有只建一层的平房。

楼房多为二三层,个别富裕人家的楼房有四五层,而建一层房屋的在西藏各地随处可见。

笔者多次在西藏各地考察,无论在后藏的定日、山南的措美、拉萨附近的墨竹工卡,都见到大量的一层民居。

1。

藏族最具代表性的民居是碉房

藏族最具代表性的民居是碉房。

碉房多为石木结构,外形端庄稳固,风格古朴粗犷;外墙向上收缩,依山而建者,内坡仍为垂直。

碉房一般分两层,以柱计算房间数。

底层为牧畜圈和贮藏室,层高较低;二层为居住层,大间作堂屋、卧室、厨房、小间为储藏室或楼梯间。

若有第三层,则多作经堂和晒台之用。

碉房具有坚实稳固、结构严密、楼角整齐的特点,既利于防风避寒,又便于御敌防盗。

帐房与碉房迥然不同,它是牧区藏民为适应逐水草而居的流动性生活方式而采用的一种特殊性建筑形式。

普通的帐房一般较为矮小,平面呈正方形或长方形,用木棍支撑高约2米的框架;上覆黑色牦牛毡毯,中留一宽15厘米左右、长1.5米的缝隙,作通风采光之用;四周用牦牛绳牵引,固定在地上;帐房内部周围用草泥块、土坯或卵石垒成高约50厘米的矮墙,上面堆放青稞、酥油袋和干牛粪(作燃料用),帐房内陈设简单,正中稍外设火灶,灶后供佛,四周地上铺以羊皮,供坐卧休憩之用。

帐房具有结构简单、支架容易、拆装灵活、易于搬迁等特点。

土族建筑文化特点突出,别具一格。

农村一般以村落聚居,村庄大多在山脚下,依山傍水搭造房屋。

各家都有庭院,院内有牲畜圈棚,院外有厕所、菜园和打谷场。

房子是平顶的,上面可储放粮草。

房子多以三间为一组,中为堂屋,一侧为卧室,中一侧为佛堂。

卧室的炕是暖炕,连着锅灶,烧饭的火可以暖炕。

住宅的栋梁和门窗上大多雕刻着或描绘象征牛羊健壮、五谷丰登的彩色花纹图案,鲜艳美观。

土族地区一些古建筑,如佑宁寺、互助县城钟鼓楼、五峰寺等,都凝聚着土、藏、汉族建筑艺术的精华。

尤其是佑宁寺,是一座由许多殿宇、经堂、僧舍组成的完整建筑群。

它依山就势,高低错落,鳞次栉比,绵延数里,雄伟壮观,吸收了藏、汉建筑艺术的特点和“河州砖雕”艺术的成就。

在装饰上,精工细作,木刻浮雕,层层叠叠,丰富多彩。

泥塑佛像造型各异,栩栩如生,充分显示了土族人民的建筑和雕刻艺术水平。

论中国民居建筑之藏族碉楼

论中国民居建筑之藏族碉房摘要:碉房是中国西南部的青藏高原以及内蒙部分地区常见的居住形式。

这是一种用乱石垒砌或土筑的房子,一般高三至四层,也有低至一层或高达五层。

从《后汉书》的记载来看,在汉元鼎六年以前就有存在。

因形似碉堡,所以俗称碉房。

很多人会疑问碉房到底是“碉”还是“房”,那么我们就根据史书记载以及现在对碉房的研究来了解一下碉房这种民居形式。

关键字:碉房青藏高原民居形式藏族民居分布的地域极为广阔,较为集中的区域有青海的果洛、西藏的拉萨和泽当、四川的阿坝和甘牧。

就连内蒙古的部分地区也有藏族民居的分布,虽然各地地形气候有所差异,但总体来说,多属于高原地带,因而其典型的藏族民居形式多大同小异。

藏族民居的主要形式是碉房。

据史书记载,碉房民居的墙体下厚上薄,外形下大上小,建筑平面都较为简洁,一般多方形平面,也有曲尺形平面。

因青藏高原山势起伏,建筑占地过大将会增加施工上的困难,故一般建筑平面上地面积较小,而向空间发展。

西藏那曲民居外形是方形略带曲尺形,中间设一小天井。

内部精细隽永,外部风格雄健,高原的日光格外强烈,民居处于一片银色中,显得格外晶莹耀眼。

这种藏族民居为什么被称为“碉房”呢,这主要因为它是由土或石建筑而成。

或石块砌筑,或乱石码砌,或土砖砌筑,或土石混合,或生土浇捣等,方式多种多样,但都坚固结实、厚重保温,而且形似碉堡,所以俗称碉房。

藏族碉房的产生,是由当地的气候与地理等条件决定并与之相适应的,也是人们在长期的生产和生活实践中,逐渐创造出来的。

藏族人民生活的地区,其地理、自然、气候等条件都非常特别,与一般的汉族人民聚居地有很大差别,民居也就表现出与汉族完全不同的风格。

汉族民居以院落形式组合不同功能的房间,而藏族民居则以单体的形式,将厅堂、厨房、卧室、厕所、畜圈、仓房等不同功能的房间安排在一栋建筑之内。

这一点可以说是汉、藏两族民居最本质的区别。

藏族碉房主要是以农业为主、农牧业并举的广大藏族地区的民居建筑形式。

藏寨碉楼设计理念

藏寨碉楼设计理念藏寨碉楼是中国古代军事建筑的杰出代表,其设计理念凝聚了智慧和经验的结晶。

这些碉楼以其独特的形式和坚固的结构,在军事防御和居住功能方面具有丰富的内涵。

首先,藏寨碉楼的设计理念强调了安全和防御的要求。

为了抵御敌人的攻击,这些碉楼通常建在高地或陡峭的山坡上,地势险要,难以攀爬。

同时,建筑材料一般选用坚固耐久的石头,以增加其防御能力和抗击外敌的能力。

此外,碉楼的外墙多采用垂直或倾斜的设计,以增强其抵御攀爬攻击的能力。

所有这些设计都体现了人们在设计碉楼时对安全和防御的高度重视。

其次,碉楼的设计还注重了空间的合理利用和布局的灵活性。

在较大的碉楼中,楼层间通常有宽阔的通道和楼梯,方便人们的来往和交通。

楼内有多个房间,设计合理,兼顾私密性和开放性,可以满足不同人员的需求。

房间的大小和布置也根据功能的不同进行区分,有的作为寝室,有的作为仓库或兵器库,有的作为会客厅。

这种灵活性和多功能性的设计可以使碉楼更好地满足人们的居住和防御需求。

此外,藏寨碉楼的设计理念还注重了与自然环境的融合和环境适应。

碉楼一般建在山区或峡谷之中,与周围的地形和景观相互咬合,使碉楼更加隐蔽,降低了被敌人发现和攻击的风险。

同时,碉楼周围的环境也被充分利用,例如,利用山石和悬崖峭壁,使碉楼更加牢固和坚固。

在碉楼的设计过程中,人们还注重了建筑的美感和与自然环境的和谐,这使得碉楼在视觉上也成为一道亮丽的风景线。

总的来说,藏寨碉楼的设计理念体现了中国古代人民智慧和勇敢的结晶。

通过合理的空间利用、坚固耐久的材料选择和与自然环境的融合,碉楼在军事防御和居住功能方面达到了理想效果。

这些理念不仅是中国古代建筑艺术的重要组成部分,也是中国文化的重要特征之一。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

三层或 四层多为经堂 、 面东或南与晒廊 、晒 台相 连。平屋面又是 藏民凉晒谷物的 地方。

四川藏族碉房的厕所安排非常特别,除了少数设在底层牲畜圈内,大部 分厕所都悬挑在楼层室外,上下层重叠,但蹲位错开,粪便直接落入屋 外粪坑,方便卫生。

•装饰

在建筑色彩上 ,藏民们习惯在大片石墙上粉白 或涂浆 ,嵌L梯形黑框小窗形成 鲜明的对比 ,使 其具有鲜明的线条。

•举例:西藏囊色林主楼

囊色林是西藏地区一家古老的贵族,囊色林庄园位于西藏山南地区。 主体建筑为碉楼形式。建于吐蕃王朝末期,迄今已有1000多年。

主楼主要平面呈长方形, 东端前部又向前部东凸 出一块。主体6层,局部 7层。 建筑面积共约1440平方 米。底层的层高约5米。 开窗很窄,成通风口, 位置较高,距地约4米。

•材料来源

材料是极突出表现藏地民居特色的形式之一。藏族地区盛产石料, 以碉房等民居建筑多以石为主要建材。

石料除了片石、毛石、碎石等,还有一种西藏特有的土,被称为 “阿噶土”,它由岩石风化而成。以这些石料为主结合当地出产 的柳木、杨木、松柏木、杉木等木材建造。

石材料主要作为墙体砌筑材料,多 为自然形态略施打磨,砌筑后的墙 体风格粗犷、自然。这样的石与木 质的建筑材料与组合,正适应了当 地雨水少而气候干燥的特点。

•结构

碉房多为石木结构

剖透视

楼层为木梁密肋,上铺树枝, 并铺一层20厘米厚的土层。 富裕人家在土层上还要铺一 层木楼板。剖透视 Nhomakorabea木梁

剖面图

•布局

碉楼的布局 : 一般底层为牲畜圈和 贮藏草料的地方 。 二层卧室、灶房之用 , 小间作贮藏室 或楼梯 间大间是藏民生活中 心 ,当中设坑灶 ( 火 塘 )。

藏族民居建筑——碉房

城市规划与建筑学院风景园林 1301 成丹卉、赵怡

内容

• 碉房的简述以及防御性特征形成

• 碉房建筑: 外观、形式、结构、装饰 • 举例:西藏囊色林主楼

简述

根据《后汉书》的记载,在汉元鼎六年(公元111年)以前就有存 在。这是一种用乱石垒砌或土筑的房屋,高有三至四层。因外观很 像碉堡,故称为碉房,碉房的名称至少可以追溯到清代乾隆年间 (公元1736年)。

从院内正面上较陡的石阶 到二层入口的门廊,面阔 4柱3间,进门后有一个 过道,即为楼梯间。 二层的功能主要是为共供 贮存加工后的粮食、油脂、 盐、糖、茶等食品的库房, 也是供农奴缴租纳税的场 所。

西面是佛堂,中部有 一个直通空间到顶层。 其余除东北角的厕所 外,房间均为管家、 佣人住所和手工操作 间

•历史延续性

藏族碉房有着悠久的历史。如今的藏族碉房,仍然保持了早期堡垒 的很多特征与特色。 已知文献记载最早的藏族防御性堡垒是山南雅隆的雍布拉康宫堡, 是西藏吐蕃王朝祖先雅落部落的第一座宫堡。吐蕃王朝最强盛是在 松赞干布时,那时距今已有1300年的历史。但据考证,其并不是 西藏最早的宫堡建筑,而只是雅落部落最早的一座宫堡而已。由此 可见藏族堡垒式建筑的历史悠久。

藏民居室内、外的陈设显 示着神佛的崇高地位,无 论是农牧民住宅,还是贵 族上层府邸,都有供佛的 设施。最简单的可以仅设 置供案,敬奉佛祖。

富有宗教意义的装饰更是 西藏民居最醒目的标识, 外墙门窗上挑出的小檐下 悬红、蓝、白三色条形布 幔,周围窗套为黑色,屋 顶女儿墙的脚线及其转角 部位则是红、白、蓝、黄、 绿五色布条形成的“幢”。 在藏族的宗教色彩观中, 五色分别寓示火、云、天、 土、水,以此来表达吉祥 的愿望。

西面为藏经 室,东面同 3层。

主要是庄园主的 生活用房,东面 北方为厨房。

中央为敞廊,东端两间 为起居室。出出挑的部 分其余为屋顶平台,户 外活动场所。

结语:

藏族的民居建筑风 格充分表现了藏民 们对理想的热烈追 求和崇高豁达的气 度、博大的胸怀与 民族伟大的审美意 识。

谢谢观看

2014.12.17

碉房民居色彩朴素协调,基本采用材料的本色:泥土的土黄色,石块的米 黄、青色、暗红色,木料部分则涂上暗红,与明亮色调的墙面屋顶形成对 比。粗石垒造的墙面上有成排的上大下小的梯形窗洞,窗洞上带有彩色的 出檐。在高原上的蓝天白云、雪山冰川的映衬下,座座碉房造型严整而色 彩富丽,风格粗犷而凝重。

藏民居室内墙壁上方多 绘以吉祥图案,客厅的 内壁则绘蓝、绿、红三 色,寓意蓝天、土地和 大海。富有浓厚的宗教 色彩是藏族民居区别于 其他民族民居最明显的 标志。

藏族的碉房是我国防御性居民类型中的一种,主要分布区域在西藏、 青海,以及四川部分地区。关于它的形成有多方面的原因:一是气 候与地理条件,二是材料来源,三是历史延续性。

•气候与地理条件

总的来说,各藏族地区都是风多,并且多刮大风,气候干杂寒冷; 日照多,辐射强;温差较大等。基于这些因素,民居在选址、朝向、 窗户开设等方面,都以适应这些因素为考虑。 藏族碉房一般背山面路或背山面水而建,即选址大都在山南,这样 可以较好的回避寒风侵袭,前部的开阔场地空间方便出行与居家使 用;民居的开窗也多较小,窗口上沿还多带有遮阳蓬式的设置,这 种形式不但是当地民居具有功能性与实用性的设置,而且也成为当 地民居区别于其他地区民居的一个特色装饰。

这种悠久的堡垒式建筑一直影 响到了近代藏地民居,延续着 其所具有的重要的防御性特征。

碉房建筑

外形

结构

透视图

布局

装饰

•外形

墙体下厚上薄,外形下大上 小,建筑平面都较为简洁, 一般多方形平面,也有曲尺 形的平面。

因高原山势起伏,建筑占地 过大将会增加施工上的困难, 故一般建筑平面上地面积较 小,而向空间发展。西藏那 曲民居外形是方形略带曲尺 形,中间设一小天井。