第三节 宋明理学

人教版必修三第3课《宋明理学》说课稿

(一)学生特点

本节课面向的学生年龄大约在15-18岁之间,他们已经具备了一定的历史知识基础和分析问题的能力。在这个年龄阶段,学生们的思维逐渐由形象思维向抽象思维过渡,对复杂的历史事件和哲学思想有一定的接受能力。在学习兴趣方面,学生们对于我国古代文化和哲学思想普遍感兴趣,尤其是对于能够体现民族智慧的历史人物和事件。在学习习惯上,大部分学生习惯于被动接受知识,较少主动探究和质疑。因此,在教学过程中,需要激发学生的主动性,培养他们的探究精神。

(二)教学目标

1.知识与技能:通过本节课的学习,学生能准确理解宋明理学的基本概念和主要观点,掌握理学的主要代表人物及其思想,了解宋明理学在我国古代哲学体系中的地位。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨等方法,培养学生分析问题、解决问题的能力,提高学生的历史思维能力。

3.情感态度与价值观:通过本节课的学习,使学生认识到宋明理学在我国古代社会中的重要作用,培养学生对我国古代哲学思想的尊重和热爱,提高学生的民族自豪感。

3.启发式教学法:教师通过提问、引导学生思考等方式,激发学生的学习兴趣和主动性,帮助他们建立知识体系。

选择这些教学方法的依据是建构主义学习理论,该理论认为学习是一个主动建构的过程,学生需要通过实际操作、合作交流和思考探究来获取知识。这些教学方法能够充分调动学生的积极性,提高他们的学习效果。

(二)媒体资源

这些互动方式有助于激发学生的学习兴趣,提高他们的参与度和合作能力,从而提高教学效果。

四、教学过程设计

(一)导入新课

为了快速吸引学生的注意力和兴趣,我计划采用以下方式导入新课:

1.故事导入:通过讲述一个与宋明理学相关的历史故事,如程朱理学和陆王心学的起源,引发学生的好奇心,激发他们的学习兴趣。

第3课 宋明理学【人教版】

陆 九 渊

王 守 仁

阅读下列材料,概括陆九渊思想的主要内容

万物森然于方寸之间,满心而发,充塞 宇宙,无非此理而已。 宇宙便是吾心,吾心便是宇宙。心皆是 理,心即理也。 ──《象山先生全集》

★心是天地万物的本源,心即理也

陆 九 渊

陆九渊将理学发展到新阶段,号称“心学”

阅读下列材料,概括王阳明思想的主要内容

王 守 仁

身之主宰便是心,心之所发便是意,意之 本体便是知,意之所在便是物。如意在于事 亲,即事亲便是一物;意在于事君,即事君 便是一物;意在于仁人爱物,即仁人爱物便 是一物;意在于视听言动,即视听言动便是 心外无物,心外无理 一物。所以某说无心外之理,无心外之物。 ──王阳明《传习录》

知是心之体,心自然会知。见父自然知孝, “致良知”,“知行合一” 见兄自然知悌,见孺子入井自然知恻隐,此 便是良知,不假外求。 ──王阳明《传习录》

理学的成熟

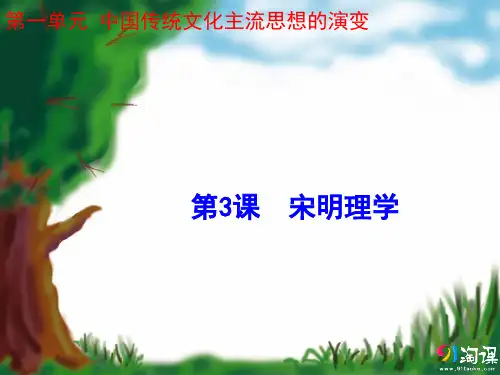

眼 朱珠 子子 高, 于鼻 孔孔 子子 。, 朱熹

眉 后先 生生 长, 于胡 先后 生生 。,

知识小结

二 程朱理学

国内影响:适应统治阶级的政治需要,

成为南宋以后的官方哲学,有利于维护 封建专制统治。

影响 国际影响:朱熹的学术思想在日本、朝

鲜曾一度盛行,被称为“朱子学”;在 东南亚和欧美也受到重视。

心是天地万物的本 源,心即理也

心外无物, 心外无理 “致良知” “知行合一”

认识 论

主观唯心主义

比较2:程朱理学与陆王心学

程朱理学 学派 儒学的表现形式(理学)

内容 继承儒学仁、礼思想;世界的本源是“理”

陆王心学

同

以儒家的纲常伦理来约束社会,遏制人 实质 的自然欲求,维护专制统治。 扼杀人们的欲求,有助于专制统治, 影响 对塑造中华民族严格的道德性起积极作用

第3课 宋明理学

程朱理学被官学化的原因

理学家把维护 专制统治 和纲常名分的观念 抽象为世界本原的理,建立起 理学体系, 从哲学高度论证专制统治和君臣父子尊卑 等级的合理性。 适应了专制主义中央集权加强的需要。

程 “理”是世界的本原(客观唯心主义) 朱 ——哲学观 理 “格物致知” 学 内 ——方法论 容 天理是三纲五常、“存天理,灭人欲”

——伦理观

2.程朱理学有何影响? 材料 伏尔泰推崇朱熹理学是 “理性宗教”的楷模,是唯以德教人, “无需求助于神的启示”。 “古今中外、影响深远”。 (1)成为南宋以后长期居于统治地位的官方哲学,有力 地维护了封建专制统治。 (2)朱熹编著的《四书章句集注》,成为后世科举考试 依据的教科书。 (3)朱熹的学术思想还传及日本、朝鲜乃至欧洲。在日 朝形成“朱子学”学派。

(二)陆王心学

陆九渊 心学的开创者,提出 “心即理也”

王守仁 世称阳明先生。生活于明代,心 学集大成者。“圣人之道,吾 性自足。”

阅读材料归纳:陆九渊的主要思想观点

材料1: 人皆有是心,心 皆具是理。 宇宙便是吾心,吾心即是 真理。 材料2:穷理不必外求,反 省内心即可。

宇宙观是什么?

心是天地万物的 本原 。

材料二 儒学在孔子创立之时,只是一些伦理原则 和教条。……着重于人的道德实践,缺少应有的抽象哲 学理论。……在宋明儒学家看来,以往的这样论证要么 是“不备”,要么是“不明”。 ——人教版教师用书

材料一 天子宁有种耶?兵强马壮者为之耳。 ——(宋)欧阳修《新五代史》 材料二 (冯)道之为相,历五朝、八姓,若逆旅 之视过客,朝为仇敌,暮为君臣,易面变辞,曾无愧 怍,· · · · · · 当是之时,失臣节者非道一人。 ——(宋)司马光《资治通鉴》

必修三.宋明理学-课件

共同点:

1、内容相同:都是儒学的表现形式,都继承了孔孟“仁”“礼” 的思想,都认为世界本原是“理”。

2、影响相同:有助于统治者维护专制统治;压制、扼杀人的自 然欲求;对塑造中华民族性格起了积极影响。

不同点:

1、世界观不同:

程朱理学认为世界的本原是外在的“理”; 陆王心学认为世界的本原是内在的“心”,认为本心是“理”。

3、王阳明的生平

王守仁(1472—1528),字 伯安,浙江余姚人,因被贬 贵州时曾居住于阳明洞,世 称阳明先生、王阳明。是我 国古代有名的哲学家、教育 家、政治家和军事家,“心 学”创始人之一。

4、陆王心学

材料一 :陆九渊说: “宇宙便是吾心,吾心便是世界”

材料二:王阳明同朋友在郊外观赏风景时,朋友指着 山中开花的树木问:“你说天下无心外无物,山中树上 的花自开自落,同我心何相关?”王阳明回答:“你不 来看此花时,此花与你的心同归于寂;你来看此花时 ,此花颜色一时明白起来,就说明此花不在你的心外 。”

学 的 观

道德观:理在社会上表现为儒家道德规范(儒家) “存天理,灭人欲”(佛教)

点 方法论:格物致知

4.程朱理学的地位和影响:

(1)适应了统治阶级的需要,维护了封建专制统治 ;南宋以后成为官方哲学。 (2)朱熹在历史上被誉为一代儒学大师,仅次于孔 孟。《四书章句集注》成为教科书。学术思想流传海 外。

人生自古谁无死, 粉身碎骨浑不怕, 苟利国家生死以, 留取丹心照汗青。 要留清白在人间。 岂因祸福避趋之。

——宋·文天祥 ——明·于谦 ——清·林则徐

知识·梳理

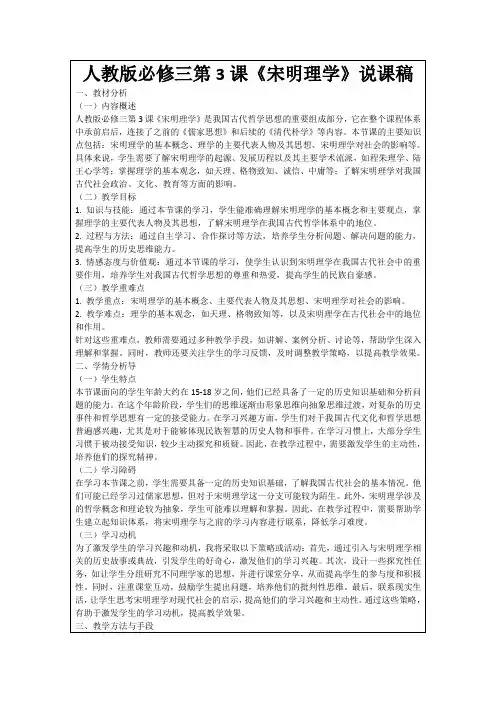

背景: 儒学的困境与儒学复兴运动

宋 明

理 学

创立:北宋二程

理 的 成熟:南宋朱熹 发

课件7:第3课 宋明理学

心学,又称“良知之学”,是理学的一个流派。它与程朱 理学不同的是,陆王心禅学茶主一味张道以在其人中“心”为宇宙的本体 (程朱理学以“道”或“理”为宇宙的本体),这一体系 强调自心,主张修生养性,返身而诚,认为在顺境或逆境 下也不能动摇。南宋陆九渊成为心学的创始人。陆九渊强 调人的主观意志方面的思想,以心即人的主观性作为哲学 的核心,明代王阳明继承并发展了这一学说,成为集心学

不同点: (1)对世界本原的具体认识不同: 程朱理学认为世界的本禅茶原一味是道外在在其中的“理”,陆王心学 认为世界本原是内在的“心”,认为本心是“理”。 (2)把握“理”的途径不同: 程朱理学主张用“格物致知”的方法去认识和把握 “理”,陆王心学提出,求“理”就是进行内心的反 省,克服私欲,回复良知就能成为圣贤。

禅茶一味 道在其中

之大成者,因而又称“陆王心学”。

讨论:程朱理学和陆王心学有什么相同点和不同点?

共同点: (1)内容:都是儒学的表禅现茶一形味式道在,其都中 继承了孔“仁”“礼” 的思想,都认为世界本原是“理”。 (2)影响: a.都有助于统治者维护专制统治,都压制、扼杀人们的 自然欲求; b.理学重视主观意志力量,强调人的社会责任和历史使 命,对塑造中华民族的禅性茶格一味都道起在其了中积极影响。

禅茶一味 道在其中

少数民族接受儒家思想

2.隋唐时期的儒学: 正统地位开始受到挑战 隋朝儒学家提出“三教禅合茶一归味儒道”在其(中“三教合一”)主张

尊道 唐朝实行三教并行政策 礼佛

崇儒 儒学家的努力:韩愈提出复兴儒学

禅茶一味 道在其中

佛教盛行 a.统治者支持和扶持。禅茶一味 道在其中

魏晋南北朝时期,封建统治阶级大力支持和扶持佛教。

二、程朱理学 1.什么是理学? 含义:所谓“程朱理学禅”茶,一味指道两在其宋中时期所呈现出来的儒学。 广义的理学,泛指以讨论天道问题为中心的整个哲学思潮, 包括各种不同的学派。 狭义的理学,专指程颢、程颐、朱熹为代表的,以“理” 为最高范畴的学说,称为“程朱理学”。 理学是北宋政治、社会、经济发展的理论表现,是中国古

第三课,宋明理学

2)主要思想主张

A、陆九渊: “心即理也”,并提出“发明本心”以求理。

B、王守仁: “致良知”,认为良知就是本心,就是理。

陆九渊(1139—1193),江西金溪人,因 曾在江西象山(今江西贵溪西南)讲学, 人称象山先生。

王守仁

明思想家, 世称阳明先生。

阳明墓(位于浙江绍兴的鲜虾山麓)

三、宋明理学的影响

二、材料辨析题

1、“理”指儒家伦理道德;是对立关系。

2、程、朱主张“格物致知”,既通过实践、学习明事理;陆王主张“致良知 ”,即通过自我反思,回复良知,天理就在心中。 3、参考思路:、 可取的一面:①宋明理学具有和谐意识,强调人与自然、与家庭、与国家的和 谐的意识。 ②宋明理学具有忧患意识,鼓舞历代仁人志士胸怀天下,奋发进取,为理想不 懈追求。 ③宋明理学崇尚道德,重义轻利,强调自我约束,可以促进文明的进步。 ④宋明理学强调身体力行,强调自主自强的精神,对中国文化起了推动和促进 作用。 不可取的一面:①尊卑等级观念;②重男轻女的观念;③轻视自然科学的观念 ;④轻视个体自由的观念;⑤重礼轻法的观念等。 对宋明理学应采取的态度:批判、继承、改造;去粗存精,去伪存真。

朱熹 二程思想的集大成者。

1、程朱理学

1)代表人物: 程颢、程颐、朱熹 2)主要思想观点

A、认为“理”是世界的本原,体现在社会上是儒 家 道德伦理,体现在人身上就是人性。 B、主张通过“格物致知”的方法去把握“理”。

3)主要理论著作: 朱熹《四书章句集注》 4)统治地位的确立: 明初

忠孝廉节碑

朱熹来岳麓书院讲学时手书,清道光七年(1827) 欧阳厚均重刻。

共同点: 1、内容相同: 都是儒学的表现形式,都继承 了孔孟“仁”“礼”的思想,都认为世界本 原是“理”。 2、影响相同: A、都有助于统治者维护专制统治,都压制、 扼杀人们的自然欲求 B、理学重视主观意志力量,强调人的社会责 任和历史使命,对塑造中华民族的性格都起了 积极影响

专题一第3节宋明理学(必修)

专题一第3节宋明理学(必修)【测试要求】1.了解宋明理学的主要代表人物;2.了解宋明理学家的基本主张。

【知识梳理】理学:宋明时期以儒家思想为基础,吸收佛教、道教思想,将儒家的忠、孝、节、义等伦理纲常上升到“天理”的高度,形成的新儒学体系。

宋明理学的核心是“理”、“天理”,天理的核心是“仁”。

它包括程朱理学和陆王心学。

一、程朱理学1.北宋二程:理学创立者(1)主张是万物的本原,先有理而有物。

(理学的核心思想)(2)把天理和伦理道德直接联系,认为:“父子君臣,天下之定理”。

(3)发挥孔子“仁”学说,提出“仁”与万物俱生,天理的核心是仁。

2.南宋朱熹:理学集大成者(1)“理气论”:理气一体,不可分割,理先于气,把天理视为万物的本源。

(2)“心性论”:把“人欲”和“天理”对立起来,提出“”,天理是指以三纲五常为核心的儒家伦理道德,实际上是为封建统治秩序辩护。

(3)“修养论”:强调“”,即通过接触天下万事万物,去体会对先天存在的“理”的感悟。

朱熹编注的《四书章句集注》成为南宋以后科举考试的教科书,朱熹被誉为一代儒学宗师,地位仅次于孔孟。

二、陆王心学1.南宋陆九渊:心学创立者(1)是万物本原,“心即理也”、“宇宙便是吾心,吾心即是真理”。

(2)认为穷理不必向外探求,只要进行内心反省就可得到天理。

2.明朝王阳明:心学集大成者(1)世界观:宣扬“宇宙便是吾心”等主观唯心主义的宇宙观,提出“心外无物、心外无事、心外无理”。

认为人心是世界万物的本源,离开了人的思想意识,任何事物便不存在。

(2)方法论:提倡,认为良知是人所固有的善性,往往被私欲所侵蚀,所以要加强道德修养,恢复良知的本性。

(3)实践论:强调。

◆拓展延伸:程朱理学认为“理”是世界本源,陆王心学认为“心”是世界的本源,但二者没有本质区别,二者都属于唯心主义,只是“理”的表现有外在的“理”和内在的“心”的区别。

三、宋明理学的影响1.积极:重视主观意志力量,注重气节、品德,讲究以理统情、自我节制、发奋立志,强调人的社会责任和历史使命,又凸显人性的庄严,对塑造中华民族性格起到积极作用。

第3课宋明理学

【课后练习】

4.(2015·海南高考·5)北宋僧人契嵩说:儒教“大有 为”而“治世”,佛教“大无为”而“治心”,二者皆 “圣人之教也,其所出虽不同,而同归于治”。这反映了 ()

A.佛教主动适应社会现实

B.儒、佛开始出现合流

C.佛教成为社会主流思想

D.儒学统治地位发生动摇

【课后练习】

5.(2015·北京高考·15)明朝中后期,王阳明学说在中国 士大夫中流行。朝鲜来华使者对此不理解,认为“阳明敢肆 己意,谤辱朱子,实斯文之罪人也”。结合所学判断,下列 选项正确的有( )

要以皇帝之身出家。

—高骈

问题探究一:根据材料一、二,指出汉代以 后儒家的正统地位还牢固地保持着吗?

随着佛教和道教的发展,开始挑战儒学的正统地位

一、探理学之源——背景

材料三:传统儒学有一个最薄弱与最柔软的地方特别容易受到 挑战:他们关于宇宙与人生的思路未能探幽寻微,为自己的思想找到 终极的立足点,而过多地关注处理现世实际问题的伦理、道德与政治。

朱熹

心 学 的 集 大 成

者 王阳明

“眼珠子,鼻孔子,朱子高于孔子; 眉先生,胡后生,后生长于先生。”

其思想后被奉为官方正统儒学。

日本近代著名军事家东乡平八郎,曾为 王阳明学说所折服,特意佩一方印章, 上面篆刻“一生俯首拜阳明”。 蒋介石多次自称为王阳明的信徒,并把 台北草山命名为阳明山以示纪念。

二、走理学之路——内容

A.强调了君主至尊的观念 B.体现了儒家传统的民本思想 C.呼应了“存天理,灭人欲”的主张 D.推动了儒家思想的新发展

【课后练习】

2.(2018.4·浙江高考·7)思想家王守仁说:“夫良知者,

即所谓是非之心,人皆有之,不待学而有,不待虑而得者也”“ 致吾心良知之天理于事事物物,则事事物物皆得其理矣。致吾心 之良知者,致知也”。其主张( )

人教版必修Ⅲ第3课宋明理学

求。

贵州修文阳明洞

2、王阳明把“理学”发展为“心学”:(心学的集大成者) 主要思想: ①“心即理”:王阳明继承了陆九渊的心学传统,并在陆九渊的基 础上进一步批判了朱熹的理学。“心即理”本来是陆九渊的命题,王 阳明对此作了发挥。王阳明批评朱熹的修养方法是去心外求理、求外 事外物之合天理与至善。 ②“致良知”:致良知说是对陆九渊“心即理”思想的发展。朱熹认 为《大学》之“格物致知”是要求学子通过认识外物最终明了人心之 “全体大用”。王阳明认为“格物”之“格”是“去其心之不正,以 全其本体之正”。“意之本体便是知,意之所在便是物”。“知”是 人心本有的,不是认识了外物才有的。 ③“知行合一”:朱熹主张知先行后、行重知轻。王阳明提出的“知 行合一”虽然继续了朱子重行的传统,但是批判了朱子割裂知行。王 阳明主张知行合一乃是由心即理立基,批评朱熹也是指出他根本上是 析心与理为二。“知行合一”的含意是说知行是一件事的两个方面。 王阳明的“心即理”、“致良知”、“知行合一”都是要强调道德的 自觉和主宰性

王守仁(1472—1529),人称阳 明先生。他以反对正统朱学的姿态 出现,认为“心外无物”、“心外无 理”,一切都是从“心”产生出来的, 而不是由踞于心之上的“理”所派生 出来的,从而肯定意识为第一性。

王守仁

他的思想核心是“致良知”, 认为良知就是本心,就是 理。人天生具有挑战的原因?

总结学生讨论结果 ①佛教的盛行 ②道教在民间的传播 ③儒学本身的问题和缺陷

道 家 神 仙

龙 门 石 窟

二、程朱理学:

宋代“理学”的内涵: 含义:所谓“理学”,就是用“理学”一词来指 明当时两宋时期所呈现出来的儒学。广义的理学, 泛指以讨论天道问题为中心的整个哲学思潮,包 括各种不同的学派;狭义的理学,专指程颢、程 颐、朱熹为代表的,以“理”为最高范畴的学说, 称为“程朱理学”。理学是北宋政治、社会、经 济发展的理论表现,是中国古代哲学长期发展的 结果,是批判佛、道学说的产物。

第3课宋明理学

②两者的思想实质都是以儒家的纲常伦纪来约束社会

维护专制统治

遏制人的自然欲求

不同点:

①程朱理学强调"理"是世界的本原

主张通过"格物致知"的方法

体验"天理"的存在

最终贯通明"理"

这是一种客观唯心主义思想;

②陆王心学主张"心即理"

认为人天生具有良知

良知就是本心

就是理

因此天理就在自己心中.不必外求

进而解释人类命运

周敦颐和邵雍率先运用系统的思辨

自觉地将宇宙的自然结构与人的精神结构融合起来

以寻找其统一的本原

为理学的建立开辟了道路

(3)张载

① 张载对理学的创立贡献巨大

②有人认为他开创了理学中的"气学"一派

是理学中唯物主义的杰出代表

③在理论上

张载严格区分了天、道、性、心等概念

3.北宋相对宽松的文化政策

促使士大夫掀起一场儒学复兴运动

为理学的创立奠定基础

(1)主张:

①推崇尊王攘夷

认为唐朝政治的弊端是不尊重儒家的纲常伦理

把政治失败归结为思想的迷乱

②:主张要巩固中央集权

实现长治久安

必须以唐为鉴

复兴儒学

③:文化上;强调"华夷之变"

将佛教和道教视为夷狄之教

原来神化皇权理论不再适应形势变化

因而统治者注重加强伦理教育

以巩固统治

②唐朝以来经济文化教育都获得了发展

知识分子队伍不断壮大

这些都为宋代教育发展奠定了基础

提示:回答本题的关键是将儒家思想的演进过程与汉宋两代的教育政策结合起来

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第三节宋明理学

[考试要求]

了解宋明理学的主要代表人物和基本主张

课前准备区

一、程朱理学

1.形成:北宋时,________家学者展开了复兴儒学、抨击佛道的活动;融合佛道思想来解释儒家义理。

2.“二程”(程颐、程颢)

(1)核心:________是宇宙万物的本原,主张先有理而后有物。

(2)把天理和____________直接联系起来。

(3)提出“____________”的认识论。

(4)把知识、道德和天理联系起来。

3.朱熹

(1)强调理之源在于天理,即____________,是人性的最高境界。

(2)人性本来与天理一致,强调“________________”。

(3)认为“物”指天理、人伦、圣言、世故。

4.影响

(1)适应了统治阶级的政治需要,有力地维护了封建专制统治。

(2)朱熹的《________________》,成为后世科举考试依据的教科书。

(3)朱熹的学术思想传至国外,甚至形成“朱子学”学派。

细节点拨宋明理学是中国古代后期的儒学主流,在评价其历史影响时,应联系当时的政治、经济情况,从肯定积极作用和指明消极作用方面,进行全方位评价。

二、陆王心学

1.主张

(1)陆九渊:把________________________,提出“心”就是“理”的主张;认为天地万物都在心中;反省内心就可得到天理。

(2)王阳明:宣扬“__________”、“____________”的命题;提出“________”和“____________”的学说。

2.传播:明朝中期以后,陆王心学得到广泛传播。

三、宋明理学的影响:历经几百年的发展,对中国________________________________都产生了深远的影响。

课堂探究区

探究一1.问题理学对儒家思想的新发展主要表现在哪些方面?

2.问题宋明理学对我们今天有何可取之处和不可取之处?

探究二陆王心学

1.问题程朱理学和陆王心学有什么异同?

程朱理学陆王心学

同

世界观

根本目的

与儒家关系都是对儒学的继承和发展,都是儒学的新形式;

恢复善性都主张通过加强个人道德修养,克服私欲来恢复人的本性;

实质

影响

异

万物本源

认识论

哲学派别客观唯心主义主观唯心主义

典型例题宋明理学家倡导的“存理去欲”或“存心去欲”的修养论、“格物”或

“格心”的认识论、成贤成圣的境界论、由齐家而平天下的功能论,均以( ) A.研究天人关系为核心内容

B.伦理道德为核心内容

C.认识自然发展规律为导向

D.关心社会进步为前提

课堂检测区

一、单选题

1.朱熹说:“宇宙之间一理而已。

天得之而为天,地得之而为地,凡生于天地之间者,又各得之以为性;其张之为三纲,其纪之为五常,该皆此理之流得,无所适而不在。

”其说要表达的核心意思是()

A.“理”是世界是本原 B.“理”在人身上就是人性

C.“理”的社会实践就是三纲五常 D.三纲五常是先天存在的标准

2.明嘉靖年间,户部主事海瑞向深居西苑、潜心修道的皇帝上疏,直言其“竭民脂膏,滥兴土木,二十余年不视朝,法纪弛矣”。

此举()

A.意在规劝嘉靖皇帝遵守法律 B.履行监察部门的监督职责

C.体现了理学倡导的社会责任感 D.反映了君臣间的权力之争

3.王阳明宣扬“心外无物,心外无理”,下列诗词中能体现这一意境的是()

A.野旷天低树,江清月近人 B.还似旧时游上苑,车如流水马如龙

C.结庐在人境,而无车马喧 D.江流天地外,山色有无中

4.“真知与常知异。

尝见一田夫,曾被虎伤,有人说虎伤人,众莫不惊,独田夫色动异于众。

若虎能伤人,虽三尺童子莫不知之,然未尝真知。

真知须如田夫乃是,故人知不善而犹为不善,是亦未尝真知,若真知,决不为矣。

”这段话体现出的思想是()A.格物致知 B.心即理也C.发明本心D.致良知

5.元末明初小说《三国演义》深受宋明儒学的影响。

下列小说中人物的言论与宋明儒学思想相符的是()

①张飞:“忠臣宁死而不辱。

大丈夫岂有事二主之理!”②曹操:“宁教我负天下人,休教天下人负我。

”③李恢(投降刘备时说):“良臣相木而栖,贤臣择主而事。

”④孔明:“臣安不敢竭股肱之力,尽忠贞之节,继之以死乎!”

A.①②③

B.①④

C.①③④

D.③④

6.孔子、孟子、程颐、朱熹、王阳明等人的思想共同点是()

A.“仁” B.“心外无物” C.“理” D.“格物致知”

7.中国古代的封建思想对妇女有“三从”“四德”的要求,“三从”是指“未嫁从父,即嫁从夫,夫死随子”,“四德”指“妇德(品德)、妇言(辞令)、妇容(仪态)、妇功(手艺)”。

且中国古代对妇女也有“嫁鸡随鸡,嫁狗随狗,嫁块木头抱着走”之说,这些思想从本质上反映了中国古代()

A.妇女一定要德才兼备 B.妇女地位低下

C.封建思想对人的束缚 D.妇女没有人身自由

8.“知是心之体,心自然会知。

见父自然知孝,见兄自然知悌,见孺子入井自然知恻隐,此便是良知,不假外求。

”(《传习录》)材料认为加强道德修养的途径是()

A.知德合一 B.格物致知 C.致良知 D.穷理格物

9.钱乘旦《现代文明的起源与演进》中这样评价理学:“它的丰富性与普遍性使中国统治者与士大夫相信儒家学说已穷尽世界一切真理。

中国既是天下中心,并有着辉煌的、无与伦比的历史与成就,那么中国之外的‘夷务’就不在中国人关心的范围之内。

”由此可见理学

A.排斥儒学以外的一切思想 B.博大精深但有一定封闭性

C.概括了世间所有自然规律 D.内容丰富、探索世界本源

二、主观题

10.阅读下列材料

材料一:王守仁同朋友在郊外观赏风景时,朋友指着山中开花的树问:“你说天下无心外之物。

山中树上的花自开自落,同我心有何相关?”王守仁回答:“你不来看此花时,此花与你的心同归于寂;你来看此花时,此花颜色一时明白过来,就说明此花不在你的心外。

”王守仁曾经多次参与镇压农民起义和平定地方叛乱。

由此他认识到“破山贼易,破心中贼难”。

“心即理”“知行合一”“致良知为圣人教人第一义”。

材料二:朱熹说:“所谓天理,复是何物?仁、义、礼、智岂不是天理?君臣、父子、兄弟、夫妇、朋友岂不是天理?”;“一事不穷,则阙了一事道理;一物不格,则阙了一物道理”。

材料三:程颐说:“天下只是一个理”“万物皆是理”;“饿死事小,失节事大”

请回答:

(1)材料一中王守仁对“花”与“人心”关系的解释,反映了他怎样的哲学观点?他的思想核心是什么?

(2)陆王心学与程朱理学有何相同之处?

(3)根据以上材料及所学知识说明宋明理学的主张有哪些可取和不可取的地方?(只要各答出两条即可)你认为应该如何对待传统文化?。