最新抗心律失常药1

2023常用抗心律失常药物用法用量

2023常用抗心律失常药物用法用量抗心律失常药物目前仍是心律失常治疗的基础。

传统的抗心律失常药物主要分为四类(VW分类):I类为钠通道阻滞剂,包括Ia、Ib x IC类;U类为B受体阻滞剂;∏I类为钾通道阻滞剂;IV类为钙通道阻滞剂。

《抗心律失常药物临床应用中国专家共识》在VW分类的基础上,结合2018年新分类的部分内容,在I类中增加了Id亚类、IV类中增加了IVb亚类,其他类中增加了窦房结If抑制剂、其他自主神经调节剂及腺苗等,并结合中国实际补充了尼非卡兰等药物。

本文整理了5类抗心律失常药物的临床用法,供大家临床参考。

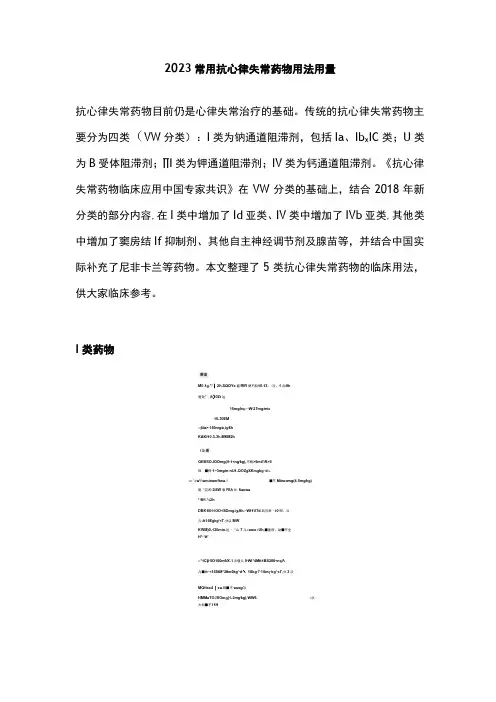

I类药物M0.1g.*!∣2ħ,SQOYc窗RIR便不船¥0.13。

/次,1次∕8h显效”,典)0Zt达15mg∕kq.∙∙∙W∙2Tmg∕mic10-30EM□βiα>∙150mg∕a,iχ∕6hKAKf10.5-3h.MKM2hQffBSO-IOOmg(Λ∙1<ng∕kg),不蛭>5mi∩R>≡胖・■樗∙1~3mg∕m∙nU1-QOZgXKmgkg∙d>wr*a w½wminamftwa.1 ■不Minoomg(4.5mg∕kg)逐“应即2i8W衰RUt长.fiaxwa*∙M1.½2hDBK1B11OO1SOmg.iχ∕8h.∙∙Wf1U7d后可常・$0呷,次儿∙A15Egkg'<Γ.分以MWKWM)0-120min.达・“山7儿«amo»Uh,■度肝。

动■不全H*∙*tt*□*1Cβ∙5O150m9∕X.1次僧儿0∙Wi*4Mtt1BS200<nς∕Λ儿■体∙<15StM*2θm0kg'∙d∙∖1Skg∙7∙15mς∙kg'∙cΓ,分3次MQftsx4∣xa.剜■不∙asog∕次HMMaTO-ISOmg(1-2mg∕kg),WW6•次・大料■不I1Hn类药物In类药物IV类药物其他参考文献:中华医学会心血管病学分会,中国生物医学工程学会心律分会.抗心律失常药物临床应用中国专家共识臼.中华心血管病杂志,2023,51(3):256-269.。

常用抗心律失常药物的使用攻略

常用抗心律失常药物的使用攻略抗心律失常药物是一类用于治疗心律失常的药物,它们通过调节心脏电生理来恢复正常心律。

常用的抗心律失常药物包括β受体阻滞剂、钙通道阻滞剂、钾通道阻滞剂等。

下面是一些关于常用抗心律失常药物的使用攻略。

一、β受体阻滞剂β受体阻滞剂是抗心律失常药物中常用的一类药物,通过阻断β受体的作用,减少心率和抑制心室肌收缩力,从而达到控制心律失常的目的。

常见的β受体阻滞剂包括普萘洛尔、美托洛尔等。

1.使用适应症:β受体阻滞剂主要用于治疗室性心律失常、室上性心律失常和心肌梗死后的心律失常等。

2.使用方法:根据患者的具体情况,选择适当的剂量。

一般从小剂量开始,逐渐递增,直到达到治疗效果或耐受剂量。

但需要注意的是,β受体阻滞剂在治疗心律失常时,应避免过度阻滞β受体而导致心率过缓。

因此,在使用时需要进行心率监测。

二、钙通道阻滞剂钙通道阻滞剂通过阻滞心肌细胞膜上的L型钙通道,抑制钙离子内流,减慢心肌细胞的去极化速度,从而延长动作电位和心肌收缩的持续时间。

常见的钙通道阻滞剂包括维拉帕米、地尔硫{}3.使用适应症:钙通道阻滞剂主要用于治疗室性心律失常、室上性心律失常和房颤等心律失常。

4.使用方法:钙通道阻滞剂的剂量需要个体化调整,根据患者的年龄、病情和心功能来决定。

需要注意的是,钙通道阻滞剂可能会导致心脏传导系统阻滞和心脏抑制,因此在使用时需要进行心电图监测和定期检查心功能。

三、钾通道阻滞剂钾通道阻滞剂通过抑制心肌细胞膜上的特定钾离子通道的开放,延迟心肌细胞的去极化和复极化过程,从而延长心肌细胞的动作电位和有效不应期。

常见的钾通道阻滞剂包括普罗帕酮、胺碘酮等。

5.使用适应症:钾通道阻滞剂主要用于治疗室性心律失常,如室性心动过速、室颤等。

6.使用方法:钾通道阻滞剂的剂量需要个体化调整。

在使用钾通道阻滞剂时需要注意,药物过量可能导致心脏导电阻滞和心脏停搏,因此在使用过程中需要进行心电图监测和定期检查血电解质。

2024年常用抗心律失常药总结版

2024年常用抗心律失常药总结版随着医疗技术的不断进步和临床研究的不断深入,心律失常的治疗手段也得到了不断的创新与完善。

2024年,常用的抗心律失常药物将会更加安全有效,针对不同类型的心律失常提供更加个体化的治疗方案。

本文将对2024年常用的抗心律失常药进行总结。

1. 抗心律失常药的分类目前,抗心律失常药可以分为多个类别,包括β受体阻滞剂、钠通道阻滞剂、钾通道阻滞剂、钙通道阻滞剂和其他药物。

不同类别的药物对心律失常的治疗机制不同,需要根据患者的具体情况进行选择合适的药物。

2. 常用的抗心律失常药2.1 β受体阻滞剂β受体阻滞剂是一种常用的抗心律失常药物,通过阻断β受体的作用来减慢心率和降低心脏收缩的力度,从而改善心脏的电生理过程。

目前常用的β受体阻滞剂包括普萘洛尔、美托洛尔等。

2.2 钠通道阻滞剂钠通道阻滞剂能够通过阻断心肌细胞上的钠通道而延长动作电位的持续时间,从而减少心肌细胞的电活动,抑制异常的电传导。

常用的钠通道阻滞剂有普鲁卡因胺、脲苯地平等。

2.3 钾通道阻滞剂钾通道阻滞剂能够延长心肌细胞的复极期,抑制异常的电传导,从而改善心律失常的症状。

常用的钾通道阻滞剂有胺碘酮、多西环素等。

2.4 钙通道阻滞剂钙通道阻滞剂能够阻断心肌细胞上的钙通道,减慢心率并降低心肌细胞的兴奋性和传导性,从而改善心律失常的症状。

常用的钙通道阻滞剂有维拉帕米、地尔硫{}龙等。

2.5 其他药物除了上述常用的抗心律失常药物之外,还有一些其他的药物可以用于治疗特定类型的心律失常。

例如,胺碘酮可以用于治疗顽固性心房颤动,具有良好的疗效和安全性。

另外,心房颤动患者可以使用新型抗凝药物如阿哌沙班等预防血栓形成。

3. 抗心律失常药的个体化治疗2024年的抗心律失常药物将更加注重个体化治疗,根据患者的具体情况选择最合适的药物进行治疗。

个体化治疗考虑了患者的年龄、心脏病病因、心功能状态以及伴随疾病等因素,旨在最大限度地提高治疗的效果并减少药物的不良反应。

抗心律失常药物

本品原系常用的抗癫痫药,近年来广泛用于抗心律失常,特别是洋地黄中毒引起的室性心律失常和室上性心动过速(尤其伴有房室传导阻滞者)疗效卓著。但副作用不可小视,它可引起显著窦缓、窦性停搏、室颤等心律失常。

10 胺碘达隆(胺碘酮、乙胺碘呋酮)

为一种苯比呋喃的衍生物,它原是一种抗心绞痛药,目前仍用于抗心绞痛,但当前多用于治疗心律失常。对室性早搏及室性心动过速疗效显著,还能预防室颤、控制顽固性快速心律失常。本品对致命性的室性心律失常也有明显效果。但它可产生致命性的心律失常,如室颤、室性心动过速等。

8物理因素:如电击淹溺冷冻中暑等

合理应用抗心律失常药

治疗心律失常的药物,尤其是临床常用的而又有良效的抗心律失常药,如奎尼丁、普鲁卡因酰胺以及β-受体阻滞剂心得安等,这些药美中不足的是均有潜在的引起心律失常的可能,即潜在的加重原来存在的心律失常或诱发新的心律失常。临床常用抗心律失常药,鉴于心律失常的临床症状,要求合理应用抗心律失常药。下面介绍几种此类药物。

(8)抗心律失常药物的疗效,可因缺氧、缺钾、缺镁、休克、心力衰竭、甲亢、心肌损害程度而不同。不可随意加大用药剂量。因为抗心律失常药除乙胺碘呋酮外,安全范围均较小。用药期间应密切注意血压、心率和心律,特别在采用静滴时,应进行心电图监测。

心律失常发生的原因

(一)激动起源异常

1窦性心律失常

2 普鲁卡因酰胺

本品主要用于治疗室性早搏及室性心动过速。但它可引发和加重心律失常。如室内传导阻滞、Q-T间期延长、室性心动过速、室颤、心脏停搏等。

3 双异丙吡胺(吡二丙胺)

本品是一种广谱抗心律失常药,对室性和室上性心律失常有良效,其副作用较小,比奎尼丁安全。但它可致室性心动过速或心室扑动等心律失常,还可加重房室或室内传导阻滞。

心律失常患者常用的抗心律失常药物及使用指南

心律失常患者常用的抗心律失常药物及使用指南心律失常是指心脏节律异常,包括过快、过慢或者不规则的心跳等情况。

对于心律失常患者来说,抗心律失常药物是常见的治疗方式之一。

本文将介绍心律失常患者常用的抗心律失常药物以及使用指南。

一、β受体阻滞剂(Beta-blockers)β受体阻滞剂是一类常见的抗心律失常药物,主要通过抑制肾上腺素对心脏β受体的作用,减慢心脏传导速度和减弱心脏收缩力,从而降低心脏的负荷和节奏异常。

常见的β受体阻滞剂包括普萘洛尔、美托洛尔等。

使用指南如下:1. 普萘洛尔- 适应症:治疗室上性心动过速、心房颤动、临床持续时间长的室上性或室性心动过速等。

- 剂量:起始剂量为1.25mg,每日2-3次,逐渐增加至维持量20-40mg。

2. 美托洛尔- 适应症:治疗心房颤动、心室心动过速、室上性心动过速等。

- 剂量:起始剂量为25mg,每日2-3次,逐渐增加至维持量100-200mg。

二、钙离子拮抗剂(Calcium channel blockers)钙离子拮抗剂通过阻断心肌细胞膜上的L型钙离子通道,减慢心脏节律异常的发生。

常见的钙离子拮抗剂包括维拉帕米、地尔硫{} - 剂量:起始剂量为120mg,每日2-3次,逐渐增加至维持量240-480mg。

三、抗心律失常药物使用的注意事项1. 医生咨询:在使用抗心律失常药物之前,患者应咨询医生,并且按照医生的建议进行用药。

2. 用药时间:抗心律失常药物通常需要持续使用,根据医生的指导,患者需要按时服用药物,并且不可随意停药。

3. 剂量控制:抗心律失常药物的剂量需要根据患者的具体情况进行调整,不可自行增减剂量。

4. 不良反应:使用抗心律失常药物时,患者需要注意观察是否出现不良反应,如心悸、头晕、低血压等,如有不适应及时就医。

5. 药物相互作用:抗心律失常药物可能与其他药物发生相互作用,患者需要告知医生正在使用的其他药物以及补充剂,以避免不良反应的发生。

综上所述,抗心律失常药物在心律失常患者的治疗中起着重要作用。

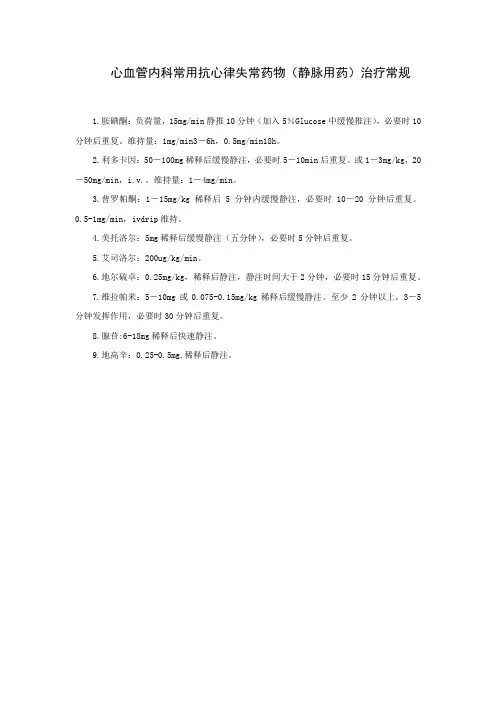

心血管内科常用抗心律失常药物(静脉用药)治疗常规

心血管内科常用抗心律失常药物(静脉用药)治疗常规

1.胺碘酮:负荷量,15mg/min静推10分钟(加入5%Glucose中缓慢推注),必要时10分钟后重复。

维持量:1mg/min3-6h,0.5mg/min18h。

2.利多卡因:50-100mg稀释后缓慢静注,必要时5-10min后重复。

或1-3mg/kg,20-50mg/min,i.v.。

维持量:1-4mg/min。

3.普罗帕酮:1-15mg/kg稀释后5分钟内缓慢静注,必要时10-20分钟后重复。

0.5-1mg/min,ivdrip维持。

4.美托洛尔:5mg稀释后缓慢静注(五分钟),必要时5分钟后重复。

5.艾司洛尔:200ug/kg/min。

6.地尔硫卓:0.25mg/kg,稀释后静注,静注时间大于2分钟,必要时15分钟后重复。

7.维拉帕米:5-10mg或0.075-0.15mg/kg稀释后缓慢静注。

至少2分钟以上,3-5分钟发挥作用,必要时30分钟后重复。

8.腺苷:6-18mg稀释后快速静注。

9.地高辛:0.25-0.5mg,稀释后静注。

常见抗心律失常药物及用法

常见抗心律失常药物及用法作者:杨跃东来源:《幸福家庭》2020年第17期心律失常是指心脏冲动的频率、节律、起源部位、传导速度和刺激次序的异常,可引起各种器质性心脏病。

其发生机制包括冲动形成异常、传导异常或两者都具有。

最常见心律失常包括心搏动、室上性心动过速和心房颤动和扑动,其次为各种类型的房室传导阻滞、阵发性心动过速。

当出现缓慢性心律失常、心室颤动和扑动时,可引起猝死。

临床常使用药物预防心律失常,有一些常用的抗心律失常药物,其基本用法如下。

1.Ⅰa类药物。

①奎尼丁。

成人常用量:0.2~0.3g/次,3~4次/d。

转复心房颤动或心房扑动,第1天,0.2g,每2h服用1次,连续5次。

如无不良反应,第2日,增至0.3g/次,第3日,0.4g/次,每2h服用1次,连续5次。

每日总量不宜超过2.4g。

恢复窦性心律失常后改为维持量,0.2~0.3g/次,3~4次/d。

成人处方级量,3g/d,分次服用。

小儿常用量:每次按体重6mg/kg或按体表面积180mg/㎡,3~5次/d。

②普鲁卡因胺。

成人口服,0.25g~0.5g/次,每4h 服用1次。

肌强直,0.25g/次,2次/d。

静脉注射0.1g/次,注射时间为5min,必要时每隔5~10min注射1次。

总量不得超过10~15mg/kg,或按体重10~15mg/kg静脉滴注1h,然后以1.5~2mg/kg/h维持。

儿童按照体重3~6mg/kg,静脉注射5min;静脉滴注维持0.025~0.05mg/kg/min维持。

2.Ⅰb类药物。

①利多卡因。

成人常用量,按体重静脉注射1.0~1.5mg/kg,首次负荷量静脉注射2~3min,必要时每5min后重复静脉注射1~2次,1h内注射重量不得超过300mg。

静脉滴注一般以5%葡萄糖注射液配制成1~4mg/mL滴注或输液泵用药。

在负荷量后持续以1~4mg/min速度静脉滴注,或以0.015~0.03mg/kg/min静脉滴注。

最新抗心律失常药PPT[1]

25

胺碘酮 (Amiodarone)

Ⅲ类

不良反应——与剂量大小及用药时间长短有关 ▪ 心脏方面:窦性心动过缓、房室阻滞、Q-T间期延 长;低血压、心功能不全。 ▪ 消化道反应;过敏反应 ▪ 眼角膜微粒沉淀,震颤、面部色素沉着 ▪ 肺间质纤维化——定期检查胸部X片。 ▪ 甲状腺功能亢进或减退

3. 相对延长有效不应期,消除折返激动。

4. 防止后除极和触发活动。

14

利多卡因(lidocaine)

IB类

〖临床应用〗 各种室性心律失常

# 急性心肌梗死合并室性心律失常为首选药

改善心肌缺血

# 洋地黄中毒引起的心律失常、外科手术、麻醉 等引起的室性早搏、 室性心动过速及室颤

15

利多卡因(lidocaine)

IC类:重度阻滞钠通道,对Vmax重度抑制,约50%, 明显减慢传导,对复极影响小

10

六、代表药物

奎尼丁(quinidine)

金鸡纳树皮所含的生物碱,奎宁的右旋体

〖药理作用〗

直接作用

间接作用

1 降低自律性

1 抗M-胆碱作用

2 减慢传导

2 抗α-受体的作用

3 延长ERP

4 防止后除极和触发活动

IA类

CO CH2

CH2

I O CH2

I CH2 CH3

CH2

C2H5 N

C2H5

减慢传导速度。

阻滞T3、T4与其受体结合。 非竞争性地阻断α、β-受体。扩张冠脉、降低外周血

管阻力,降低耗氧量、保护缺血心肌。(起初是用于抗

心肌缺血)

24

胺碘酮 (Amiodarone)

Ⅲ类

广谱抗心律失常药: ➢ 各种室上性及室性心律失常 ➢ 将房扑、房颤及阵发性室上性心动过速转

1类抗心律失常药分类标准

1类抗心律失常药分类标准抗心律失常药物是一类用于治疗心律失常的药物,根据其作用机制和药理特性,可以将其分为不同的类别。

以下是1类抗心律失常药物的分类标准:1. 阻滞钠通道的药物这类药物主要是通过阻滞钠通道而发挥作用,包括利多卡因、美西律等。

它们主要作用于快钠通道,可治疗室性心律失常。

2. 阻滞钾通道的药物这类药物主要是通过阻滞钾通道而发挥作用,包括胺碘酮、索他洛尔等。

它们可治疗室性和室上性心律失常。

3. 阻滞L型钙通道的药物这类药物主要是通过阻滞L型钙通道而发挥作用,包括维拉帕米、地尔硫卓等。

它们可治疗室上性心动过速和心绞痛。

4. 阻滞T型钙通道的药物这类药物主要是通过阻滞T型钙通道而发挥作用,包括普罗帕酮、米卡芬平等。

它们可治疗室性和室上性心律失常。

5. 阻滞多离子通道的药物这类药物主要是通过阻滞多个离子通道而发挥作用,包括腺苷、依帕比利等。

它们可治疗室性和室上性心律失常。

6. 抗心律失常药物的作用机制抗心律失常药物的作用机制主要是通过影响心脏的电生理特性而发挥作用,包括抑制自律性、延长传导时间和改变心脏节律等。

7. 抗心律失常药物的电生理效应抗心律失常药物的电生理效应主要包括抑制窦房结和房室结的传导性,延长房室传导时间和不应期,减慢房室传导速度等。

8. 抗心律失常药物对心脏功能的影响抗心律失常药物对心脏功能的影响主要包括抑制心肌收缩力、减慢心率和降低血压等。

这些药物可能会加重心力衰竭患者的症状,因此需要谨慎使用。

9. 抗心律失常药物的抗心律失常作用抗心律失常药物的抗心律失常作用主要包括治疗室性和室上性心律失常、心绞痛、心肌梗死等病症。

这些药物可以通过不同的作用机制来纠正心律失常,从而改善患者的生活质量。

抗心律失常药物西药抗心律失常药物的使用说明及适应症

抗心律失常药物西药抗心律失常药物的使用说明及适应症心律失常是指心脏的节律发生异常,导致心跳过快、过慢或者不规律。

心律失常可造成心功能不全、中风、心肌梗死等严重后果。

为了治疗和控制心律失常,医生常常会考虑使用抗心律失常药物。

本文将详细介绍西药抗心律失常药物的使用说明及适应症。

一、使用说明1. 药物分类抗心律失常药物可以分为以下几类:1) 钠通道阻滞剂:如普鲁卡因胺、胺碘酮等,用于抑制心室肌细胞的电传导,减慢心率。

2) β-受体阻滞剂:如美托洛尔、阿替洛尔等,通过阻断肾上腺素素对β-肾上腺素受体的作用,减慢心率、减少心肌耗氧。

3) 钙通道阻滞剂:如维拉帕米、地尔硫{}症、舒张压升高等。

4) 钾通道阻滞剂:如氟卡尼、胺碘酮等,用于抑制心房肌细胞和心室肌细胞的电传导,延长动作电位时间。

2. 用药注意事项使用抗心律失常药物需要注意以下事项:1) 根据医生的建议用药,遵守医嘱,严格控制用药剂量。

2) 部分抗心律失常药物可能存在副作用,如低血压、心动过缓、心室内传导阻滞等。

患者在使用药物期间,应密切关注自身身体状况,并定期到医院复查。

3) 药物的使用方式有口服、静脉注射等,具体使用方式需遵循医生建议。

4) 避免与其他药物相互作用,如抗生素、利尿剂等。

在用药期间,应告知医生正在使用的其他药物。

二、适应症抗心律失常药物适用于以下几种心律失常:1. 心房颤动或心房扑动:这是最常见的心律失常,药物治疗可以帮助恢复正常的心脏节律。

2. 心室颤动或心室扑动:这是一种严重的心律失常,可导致心脏骤停。

抗心律失常药物可以用于紧急情况下的电击复律之前,以维持患者的生命。

3. 心动过缓:心室率<50次/分钟,抗心律失常药物可以增加心率,改善心脏供血状态。

4. 心动过速:心室率>100次/分钟,抗心律失常药物可以减慢心率,恢复正常的心脏节律。

5. 早搏:药物治疗可以减少心脏早搏的发生,提高生活质量。

三、结语抗心律失常药物是治疗和控制心律失常的重要手段之一。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

(三)消除折返

1. 改变传导性 (1)增强膜反应性加快传导→取消单向阻滞

苯妥英钠: 促K+外流→最大舒张电位负值 ↑→与阈电位距离↑→传导↑ (2)减弱膜反应性而减慢传导使单向传导阻滞 成为双向阻滞

奎尼丁:抑制Na+内流→Vmax↓→传导↓

(三)消除折返

2.延长ERP

(1)ERP↑﹥APD↑→绝对延长 钠通道阻滞药奎尼丁

③阈电位下移→自律性↑ ④交感神经活性↑、心肌

缺血→自律性↑

3.后除极(afterdepolarization)

在一个AP后,产生一个提前的除极化 特点:频率较快,振幅较小,呈振荡性波动, 膜电位不稳定,易促发异常冲动发放,发生心律 失常 分为:早后除极(EAD)和迟后除极(DAD)

mV

2

原因:Ca2+内流↑

2.增大最大舒张电位:促进3相K+外流→增加 最大舒张电位→使其远离阈电位→自律性↓

(一) 降低自律性

3. 提高动作电位的发生阈值(上移阈电位): 钠通道或钙通道阻滞药 4.延长APD:可延长心动周期,从而减慢自 动起搏

(二) 减少后除极

早后除极:Ca2+内流↑所致 --钙拮抗药

迟后除极:C内Ca2+过多和短暂Na+内流 --钙拮抗药 + Na+通道阻滞药

抗心律失常药1

目的要求

掌握

抗心律失常药的分类,每类代表药物 的药理作用、临床应用及不良反应。

了解

心律失常的电生理基础、抗心律失常药 的基本电生理作用及药物体内过程。

一、心肌细胞膜电位

1.静息膜电位

2.动作电位 0相:Na+↓ 1相:K+↑ 2相:Ca2+↓ 3相:K+↑ 4相:非自律细胞:稳定

Ⅴ类: 其他类 腺苷

第四节 常用抗心律失常药

Ⅰ类——钠通道阻滞药 Ⅰa类药 适度(-)Na+通道,(-)K+和Ca2+通道

↓0相Na+内流→传导速度↓ ↓4相Na+内流→自律性↓ ↑钠通道失活后恢复开放所需的时间→

4.基因缺陷

Q-T间期延长综合征(LQTS) 突变基因:3#--SCN5A基因—心肌钠通道

7#-- HERG基因----Ikr通道 11#--KVLQT1基因--IKS通道

5.离子靶点假说

当某种通道的功能或表达异常时,通道 间的平衡被打破,将出现心律失常

INa,Ica,Ikr,Iks,Ikur,IkM3,Ito,Ik1

(2)ERP↓﹤APD↓→相对延长 利多卡因、苯妥英钠

(3)促使邻近细胞ERP趋于均一 钠、钾、钙通道阻滞药

二、抗心律失常药物的分类

Vaughan Williams分类法 Ⅰ类——钠通道阻滞药

Ⅰa类 适度阻滞钠通道,减慢传导,延长复极 奎尼丁、普鲁卡因胺

Ⅰb类 轻度阻滞钠通道,传导减慢或不变,加速复极 利多卡因、苯妥英钠

Ⅰc类 明显阻滞钠通道,明显减慢传导,复极影响小 氟卡尼、普罗帕酮

抗心律失常药物的分类

Ⅱ类:β肾上腺素受体阻断药 普萘洛尔

抑制起搏电流、钠电流、钙电流,抑制0相除极速 率,减慢传导,降低自律性

Ⅲ类:延长动作电位时程药 胺碘酮

抑制钾电流,延长APD和ERP,延缓复极化

Ⅳ类:钙拮抗药 维拉帕米

抑制钙电流,降低窦房结自律性,减慢房室结传导

3

诱发因素:APD过长、 c外低钾、钠钙通道激动

早后除极(early afterdepolarization, EAD)与触发活动

t(s)

mV

原因:胞内Ca2+,Na+短暂内流

诱发因素:

强心苷中毒

4

心肌缺血

细胞外高钙

4

迟后除极

(delayed afterdepolarization, DAD) 触发活动 t(s)

有效不应期(effective refractory

period,ERP)

ERP说明:

Na+通道重新开放的最短时间

ERP/ APD大 意味着心肌不起反应时间延长

1

+20

2

0

-20 0

3

-40

绝对不应期

-60

有效不应期

(ERP)

-80

相对不应期

-100

动作(A电P位D时) 间

不应期与动作电位时间

第二节 心律失常发生机制

等与心律失常发生、发展及消除关系密切

第三节 抗心律失常药的基本作用机制和分类

一、抗心律失常药的基本作用机制 针对起源异常:

(一) 降低自律性: (二) 减少后除极:

针对传导异常: (三)消除折返

(一) 降低自律性

1.减慢4相自动除极速率:抑制快反应细胞4相 Na+内流或抑制慢反应细胞4相Ca2+内流→自 律性↓

1.折返 (reentry)

指一次冲动下传后,又可顺着另一 环路折回,再次兴奋原已兴奋过的心肌。 ①功能性折返 ②解剖性折返

1

A

A

2 单向阻滞区

C

正常冲动传导 B

C 单向阻滞和折返 B

浦氏纤维末梢正常冲动传导、单向阻滞和折返形成

1

A

1

A

ERP短

C

正常冲动传导

B C 邻近细胞ERP长 B

短不一引起折返

膜反应性

是决定传导速度的重要因素

V/s600正ຫໍສະໝຸດ 300奎常尼

丁

膜反应-10曲0 线

-75

-50mV

四、药物、静息膜电位对动作电位的影响

1.静息膜电位水平改变→ 影响钠通道功能→影响 动作电位发生

2.钠通道阻滞药→0相除 极↓→传导↓、兴奋性↓、 APD ↑ 、ERP↑

3.有效不应期(ERP)

不应期(与兴奋性)

单次折返→1次早搏;多次折返→心动过速

产生折返的条件

①解剖或生理学环形通路 ②单向传导阻滞或相邻细胞ERP不均一 ③回路传导的时间足够长,折回的冲动落在

原已兴奋心肌的不应期之外

2.自律性升高

①加快4相Na+、Ca2+内流 →4相除极速率↑→自 律性↑

②抑制3相K+外流→最大 舒张电位↓→自律性↑

三、慢反应细胞

窦房结和房室结细胞 特点:

1.膜电位负值较小(-40~-70mv) 2.除极慢,振幅小,传导也慢 3.除极由L-型Ca2+电流(内流)介导 4.静息期膜电位不稳定,易除极

非自律细胞病变时:

心肌缺血缺氧时,使膜电位<-60mV时, 快反应细胞也表现出慢反应活动。

膜反应性和传导速度 •膜反应性是指膜电位水平与 其所激发的0相最大上升速率 (Vmax)之间的关系。

自律细胞:自动除极

3.自律性

自律细胞:4相缓慢自动除极

Na+(快)、Ca2+(慢)内向电 4相 流

K+外向电流衰减

二、快反应细胞

心房肌、心室肌、蒲肯野氏纤维细胞 AP特点:

1.膜电位负值较大(-80~-90mv) 2.除极速率快,振幅大,传导速度也快 3.其除极主由Na+电流介导 4.整个APD中有多种电流参与