中国法制史案例教学

《中国法制史》课程质量评价

《中国法制史》课程质量评价随着社会的发展和进步,法制建设也越来越受到重视。

因此,学习法制知识已经成为现代人必不可少的一部分。

而《中国法制史》课程作为法制知识的重要组成部分,其质量评价也越来越受到关注。

本文将从课程设置、教学内容、教学方法、教学效果等方面对《中国法制史》课程进行评价。

一、课程设置《中国法制史》课程是法学专业的必修课程,其设置应该符合学科的发展趋势和学生的需求。

首先,课程设置应该紧跟时代发展,注重法制知识的实用性和前瞻性。

其次,课程设置应该符合法学专业的知识结构和学科要求,注重知识的系统性和完整性。

最后,课程设置应该根据学生的特点和需求,注重课程的针对性和实践性。

二、教学内容《中国法制史》课程的教学内容应该覆盖中国法制史的全面发展历程和重要事件,包括古代法制、近代法制和现代法制等方面。

同时,应该注重法制思想的阐释和法制文化的传承,让学生了解中国法制的深刻内涵和丰富内涵。

此外,教学内容应该与现实生活相结合,注重法制知识的实用性和前瞻性。

三、教学方法《中国法制史》课程的教学方法应该多样化,注重灵活性和实践性。

教师应该采用多种教学方法,如讲授、案例分析、讨论、演讲等,使学生在不同的教学环节中得到不同的启示和收获。

同时,教学方法应该注重学生的参与和互动,鼓励学生发表自己的看法和观点,提高学生的思维能力和创新能力。

四、教学效果《中国法制史》课程的教学效果应该是学生学习的最终目标。

教师应该注重学生的学习成果和学习效果,采用多种方式对学生进行评价和反馈。

同时,教学效果也应该得到社会的认可和肯定,学生应该具备一定的法制知识和法制素养,为未来的法律实践做好准备。

综上所述,《中国法制史》课程的质量评价应该从课程设置、教学内容、教学方法和教学效果等方面进行综合评价。

只有不断完善和提高课程质量,才能更好地满足社会的需求和学生的期望,为法制建设做出更大的贡献。

宪法学案例教学研究(一)

宪法学案例教学研究(一)内容摘要:宪法案例教学是指在宪法教学实践中,教师依据宪法教学大纲和教材,根据宪法教学需要,以案引法,以案学法,进而由法设案,以法辩案,在实践中培养学生活学活用宪法学知识的一种教学方法。

宪法案例教学由于个案的引入不仅激活了沉闷的宪法教学,而且也对法学教学起到的不可小视的作用。

本文从宪法案例教学的概念入手,具体阐述了宪法学案例教学的概念及特点。

凸现了宪法案例教学在课程教学中的重要作用。

关键词:宪法案例教学初探法律的生命力源于理性。

如果把法律看作是鱼,那么社会则为水,正义为其肉,理性为其骨。

与社会形成良性互动是法律的生存之道,是法律精神得以弘扬的惟一路径。

肇始于近代工业革命之时的宪法对于人类的贡献完全可以与工业革命本身相提并论。

它从根本上解决了人类社会的权力异化难题,形成了控制权力膨胀与泛滥的屏障,使国家权力更具理性与人性。

所以,宪法的精神在于限制与规范国家权力,通过设定权力内容的界限与权力运作的流程以有效地保护公民权利。

宪法的精神只有在宪法作用于社会实践之时方能实现,也就是必须构建符合法律精神的制度。

这就是所谓“宪法之治”。

国内一位著名法学家说过,法治要具体。

宪政制度的推进要体现在社会政治、经济、文化以及教育的方方面面,在这其中宪法学教育承担了很大责任。

一、西部地区宪法教学现状及对策分析在整个法学教育中的课程体系中,宪法学是教育部确定的高等院校法学专业本科的14门核心课程之一,是法学专业具有基础理论性质的专业课程。

如前文所述,宪法对其它部门法的学习提供者理论与规范上的指导,学好宪法学,培养好学生的宪政思维,对其他部门法学的学习提供者有力的理念支撑,但令人遗憾的是,由于我们在宪法学教学方式上的单一导致宪法学未能起到其应有的作用,主要表现为在教学方法上的单一与教学内容上的抽象。

(一)从教学方式来讲,宪法学教育的课程设计是以讲授理论为主要方式,多数教师比较注重联系古今中外的理论资料去介绍、分析和评价某种立法或学术观点,而忽视分析研究我国司法实践中的新情况、新问题及实际经验,造成理论与实践脱节。

略论公安院校中国法制史几个教学问题

第22卷第l期呼伦贝尔学院学报N o.1V01.22 2O14年2月J oum al of H ul unbei er C ol l ege Publ i shed i n Febl l l arv.20l4略论公安院校中国法制史几个教学问题谢波王拮(重庆警察学院法学系重庆401331)摘要:中国法制史是法学教育的主干课程之一,在公安院校中法史教学有自身的特殊性。

公安院校教师在这门课程教学中,应把握公安教育的特殊性,注意教学重点、教学与现代公法之关联,教学方法等三个问题,藉以有针对性地提升学生的法学素养.关键词:公安院校:中国法制史;教学;问题中图分类号:D631.15文献标识码:A文章编号:1009—4601(2014)O l—008302一、引子中国法制史是一门研究中国传统法律制度的形式、内容、特点、本质及其发展规律的课程,是法学和历史学的交叉学科。

在高等院校中,中国法制史是法学本科教育的主干课程之一,能够为学生掌握部门法学提供必要的法律历史知识.而这正是法律人应具备的完善知识结构。

公安院校是培养人民警察的摇篮,作为执法者的警察更应对中国法制史有所了解.藉以增强建设法治国家之信念。

鉴于专业的特殊性,公安院校一般都将中国法制史作为选修课开设,课时不多。

在有限的课时里,如何使学生了解中国传统法律制度发展的基本脉络和主要内容,是一个需要认真对待的教学问题。

为此,笔者从三个方面加以分析说明。

二、有的放矢:中国法制史教学重点问题在公安院校讲授中国法制史时,笔者经常听到有学生反映这门课程费力难学,这与课程内容浩如瀚海、博大精深不无关联。

从时间上看,课程时间跨度大。

从原始简约的夏商法制,到大气恢宏、成熟审慎的隋唐法制,再到近现代中华民国及革命根据地法制,绵亘四千余年。

在公安院校中法史学时普遍较短的情况下,教师讲授时不应面面俱到,当确定教学重点侧重讲授。

所谓教学重点,是以教学目标为依据,在对教材进行科学分析基础上确定的最基本、最核心的教学内容。

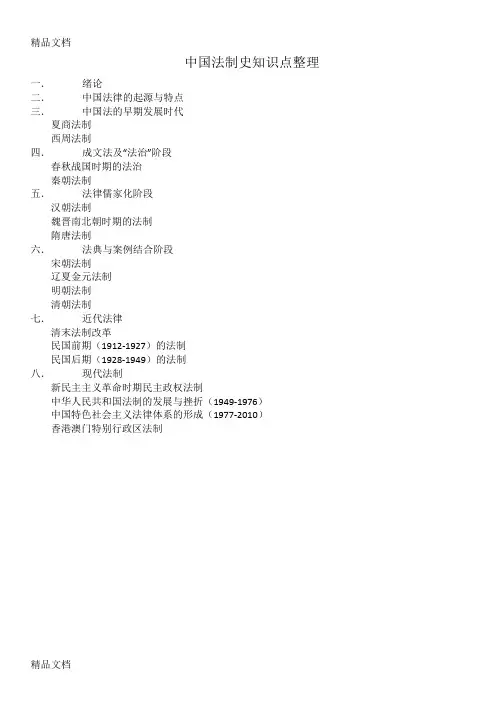

中国法制史知识点整理演示教学

中国法制史知识点整理一.绪论二.中国法律的起源与特点三.中国法的早期发展时代夏商法制西周法制四.成文法及“法治”阶段春秋战国时期的法治秦朝法制五.法律儒家化阶段汉朝法制魏晋南北朝时期的法制隋唐法制六.法典与案例结合阶段宋朝法制辽夏金元法制明朝法制清朝法制七.近代法律清末法制改革民国前期(1912-1927)的法制民国后期(1928-1949)的法制八.现代法制新民主主义革命时期民主政权法制中华人民共和国法制的发展与挫折(1949-1976)中国特色社会主义法律体系的形成(1977-2010)香港澳门特别行政区法制一.绪论一.学习中国法制史的意义:(一)辩证地分析历史,达到“古为今用”(二)通过对比,提高对社会主义法制的认识(三)为学好部门法打下基础(四)有利于发展造就我国独立的法学理念及制度。

(五)正确看待和评价中国法制史二.中国法制史的地位(一)中国古代法律源远流长,至少具有三千多年的历史,号为世界五大法系之一。

(二)中国古代法律特征鲜明,独立发展,是宝贵的文化传统。

(三)在历史上曾对于东亚地区有着重大而深远的影响。

三.中国古代法律的基本特点四.中国法制史与中华法系的关系(一)中国法制史是中华法系的发展史(二)中华法系的概念,是中国的封建法律和亚洲一些仿效这种法律的国家法律的总称。

(三)中华法系在历史上不但影响了中国古代封建社会,而且对古代日本、朝鲜和越南的法制也产生了重要影响。

五:中华法系的特点(一)农本主义的法律体系(二)皇权至上的法制模式:三尺(法)安在哉?前主所是著为律,后主所是疏为令。

(三)儒家学说的深刻影响(四)引礼入法,法与道德相互支撑:出礼入刑,“治之经,礼与刑”,德礼为政教之本,刑罚为政教之用(五)家族法的重要地位(六)法、理、情三者的统一(七)多民族的法律意识和法律成果的融合(八)重教化慎刑罚的人文关怀六.与其他法系相对比,中华法系的突出特点中华法系唯一本土的法系,具有孤立性和保守性原因:1)中国古代长期以农立国,自然经济占统治地位;2)内陆性的封闭环境,加之自然条件优越,可以自适自洽;3)专制主义深入到思想文化领域,七.中华法系的沿革形成期:中华法系开始形成于秦朝( 公元前221 年—公元前206 年) ,成熟期:隋唐时期(公元581 年—公元618 年)成熟。

《中国法制史》课件

清代的法律实践: 清代法律制度的发

展和特点,包括 《大清律例》的编 纂和司法制度的改 革。同时,可以介 绍一些具有代表性 的案例,如“海瑞

罢官案”等。

添加标题

第七章

近代法制的转型与变 革

近代法制的转型背景与原因

西方列强的侵略与民族危 机

民族资本主义的发展与经 济转型

西方民主思想的传播与启 蒙

《中国法制史》PPT课 件

单击此处添加副标题

汇报人:PPT

壹

目 录

文

本

伍

期三 的国

法至

制隋

唐

时

贰

法 制

史

概

述

陆

的宋 法元

制明

清

时

期

目录

叁

法夏 制商

周

时

期

的

肆

制秦 汉

时

期

的

法

柒

型近 与代

变法

革制

的

转

捌

总 结

与

展

望

第一章

添加章节标题

第二章

法制史概述

法制史的定义和意义

● 法制史是研究法律制度的历史演变和发展过程 ● 法制史的研究对象是历史上不同时期、不同地域的法律制度 ● 法制史的研究方法包括文献资料、考古发现、口述传统等多种手段 法制史的意义

科技的发展,数字化和信息化将成为中国法制史发展的重要趋势。 以上内容仅供参考,具体内 容可以根据您的需求进行调整和完善。

• 以上内容仅供参考,具体内容可以根据您的需求进行调整和完善。

感谢您的观看

汇报人:PPT

尊重皇权:秦汉时期的法律思想均以维护皇权为核心,强调君主的权威和法律的尊严。

中国法制史马工程课件

经历了社会主义法制建设、文化大革命时期的法制废弛和改革开放以来

的法制恢复与发展。

02

CATALOGUE

中国古代法制

夏商周法制

01

02

03

夏朝法制

中国法制史的开端,以《 禹刑》为标志,确立了五 刑制度,奠定了中国古代 刑法的雏形。

商朝法制

以《汤刑》为代表,逐步 完善了五刑制度,并出现 了“誓”、“诰”、“命 ”等法律形式。

宪法与行政法

宪法

规定了国家的基本制度和公民的基本权利与义务,是国家的根本大法。

行政法

调整国家行政机关在执行任务、行使权力时与相关当事人之间的法律关系。

刑法与民法

刑法

规定了犯罪和刑事责任,保障社会秩序和公共安全。

民法

调整平等主体之间的财产关系和人身关系,保障公民的民事权利。

程序法

民事诉讼法

规范民事诉讼程序,保障当事人行使诉 讼权利。

秦汉法制

秦朝法制

以《秦律》为代表,强调“法治”原则,建立了较为完善的 法律体系,实行严刑峻法。

汉朝法制

继承秦朝法律制度,同时又有所发展,代表性的是《汉律》 和《唐律疏议》。

唐宋法制

唐朝法制

以《唐律疏议》为代表,确立了中国古代法典的编纂体例和立法技术,成为后世 法典的楷模。

宋朝法制

在唐律的基础上进一步发展,代表性的是《宋刑统》和编敕。

法等多个领域的法律。

领事裁判权

在西方列强的压力下,晚清政府被 迫承认了外国在华领事裁判权,这 使得中国司法主权受到严重侵犯。

司法改革

晚清政府在司法领域也进行了一系 列改革,建立了各级审判厅和检察 厅,推行司法独立原则,提高了司 法效率和公正性。

中国法制史汉朝法制

第七章汉朝法制本章教学目的:通过本章学习,使学生掌握汉朝法制的基本内容,以及法律儒家化的内涵和意义。

本章教学要求:介绍汉朝的刑事、民事、行政法制、司法制度的基本内容及其在中国法律史上的地位。

本章教学重点:汉朝刑事法律的基本原则与司法制度的主要内容。

本章教学难点:中国封建正统思想的确立与文景时期的刑制改革,以及“春秋决狱”的内涵与意义。

第一节立法活动与封建正统思想的确立一、汉初的立法活动1.“约法三章”和《九章律》(1)“约法三章”:“杀人者死,伤人及盗抵罪。

余悉除去秦法。

”(2)《九章律》:“三章之法不足以御奸”,命萧何参照秦律,“取其宜于时者,作律九章”。

在秦律六篇基础上增加“户律”、“兴律”、“厩律”三章,合为九章。

2.《傍章律》《越宫律》《朝律》《傍章律》:叔孙通制定的礼仪制度方面的法律《越宫律》:廷尉张汤制定的宫庭警卫方面的法律《朝律》:御史赵禹制定的朝贺制度的法律吕后《二年律令》(张家山汉简)、居延汉简、武威汉简、敦煌汉简二、汉朝的主要法律形式1.律:具有稳定性和普遍性的基本法律2.令:皇帝的命令,也叫诏或诏令,是根据特定事件和特定对象临时发布的,可变更或代替律的规定3.科:针对某类事项而制定的单行法规(1)“科,课也,课其不如法者,罪责之也。

”(2)“科谓事条”,以具体的条例补充律令4.比:“决事比”,一种是比附援用典型案例作为依据,二是比附援用同类或相近的规定。

三、文景刑制改革1.背景--汉初休养生息的政策--汉文帝即位后延续秦商鞅变法后的法律--思想发生变化, 汉初奉行的“无为而治”黄老思想不适应社会的发展--人类文明程度提高,肉刑过于残酷--汉文帝仁厚贤明文帝废肉刑改革——淳于意案(前167)——缇萦上书救父景帝改革刑罚——文帝改革的不彻底“外有轻刑之名,内实杀人。

”(《汉书·刑法志》)2. 汉文帝的刑制改革(1)取消黥、劓、刖刑黥刑改为髡钳为城旦舂劓刑改为笞三百斩左趾改为笞五百斩右趾改为弃市(2)取消肉刑与徒刑并施制,取消无期徒刑肉刑与徒刑并施改为髡、耐与徒刑并施如:完(耐)为城旦舂3.汉景帝改革笞刑(1)减轻笞刑公元前156年公元前144年笞五百改为笞三百改为笞二百笞三百改为笞二百改为笞一百(2)制定《箠令》--笞杖长5尺,以竹板制成,削平竹节--受刑部位--不得中途换人4.意义与结果:1.标志着奴隶制五刑向封建制五刑的过渡2.中国古代刑制从野蛮走向文明的一个转捩点3.促进/引发法律的儒家化4.肉刑没有彻底废除四、封建正统思想的确立:德主刑辅1.从法家到黄老(1)法家之问题(2)黄老思想之兴盛黄老之学始于战国盛于西汉,假托黄帝、老子的思想,实为道家和法家思想之结合,并兼采阴阳、儒、墨等诸家观点。

中国法制史课程多元化教学方法探析——以《宋代法律制度》一章的教学为例

担保制度 、 契约中介 制度和竞标缔约制度为主要特

色 , 承制度 主要 是 宗 祧 继 承 、 绝 继 承 以及 女性 、 继 户

名词难 以理解等特点 , 因此教师在采用讲授教学法

收 稿 日期 :02—0 21 5—1 8

作者简介 : 李岭梅( 9 3 ) 女 , 17 一 , 湖北裹 阳人 , 河南检 察职 业学院助教 , 法学硕 士, 主要 从事法律 史研 究。

河南 司法警官职业学院学报

21 0 2链

法制史》 的教学 工作 , 对该 门课程所 面临的 困境有

着 深刻 的认 识 , 中 国法 制 史 教材 以 断代 史 为 体 例 如 的模式 令学 生感 到 内容 繁 杂且 重 复 枯 燥 , 学 科 涉 该 及 大量 文献 典籍 及 生 僻 字 词让 学 生 望 而 生 畏 , 国 中

法制史缺乏实用价值而使学生产生传统法律虚无主 义的错误观念等等。针对这些问题 , 笔者认为, 教师 应 当采用多元化教学方法 , 以讲授教学法为主, 适当

时 , 注意 两方 面 的问题 。 要

( ) 化 教学 内容 , 一 优 做到详 略得 当 , 点 突出 重

在讲授宋代法律制度 时, 教师先简要介绍宋代 的政治 、 经济文化背景 , 使学生初步了解宋代在中国 封建社会发展史上具有承前启后的地位 , 商品经济

的高度 发展 不仅 促 进 了科 学 技 术 的 提 高 、 文化 教 育 的兴盛 和思 想观 念 的更 新 , 使 得 宋 代 法制 文 明依 还 然 居 于世界 的前列 。随后教 师 以重点 和难 点为 主线 系统讲 授核 心知识 体 系 , 两宋 法制指 导思 想方 面 , 在

第1 O卷

第 3期

中国法制史案例二

二、孙膑

•

“孙武既死,后百余岁有孙膑。膑生阿鄄 之间,膑亦孙武之后世子孙也。孙膑尝与 庞涓俱学兵法。庞涓既事魏,得为惠王将 军,而自以为能不及孙膑,乃阴使召孙膑。 膑至,庞涓恐其贤于己,疾之,则以法刑 断其两足而黥之,欲隐勿见。”——《史 记· 孙子吴起列传》

三、春秋决狱

• 1、“时有疑狱曰:甲无子,拾道旁弃儿乙 养之,以为子。及乙长,有罪杀人,以状 语甲,甲藏匿乙,甲当何论?仲舒断曰: 甲无子,振活养乙,虽非所生,谁与易之。 《诗》云:‘螟蛉有子,蜾蠃负之。’ 《春秋》之义,父为子隐,甲宜匿乙而不 当坐。”

五、父子相隐 • “叶公语孔子曰:‘吾党有直躬,其父攘羊, 而子证之。”孔子曰:“吾党之直者异于是: 父为子隐,子为父隐。直在其中矣。”—— 《论语· 子路》 • “楚有直躬者,其父窃羊而谒之上。上执而 将诛之,直躬请代之。将诛矣,告吏曰: ‘父窃羊而谒之,不亦信乎?父诛而代之, 不亦孝乎?信且孝而诛之,国将有不诛者 乎?’荆王闻之,乃不诛也。孔子闻之曰: ‘异哉!直躬之为信也,一父而载取二名焉。 故直躬之信,不若无信。’ ” • ──《吕氏春秋· 当务篇》

四、缇萦救父 • “(文帝)即位十三年,齐太仓令淳于公有 罪当刑,诏狱逮系长安。淳于公无男,有五 女,当行会逮,骂其女曰:‘生子不生男, 缓急非有益!’其少女缇萦,自阿行悲泣, 乃随其父至长安,上书曰:‘妾父为吏,齐 中皆称其廉平,今坐法当刑。妾伤夫死者不 可复生,刑者不可复属。虽后欲改过自新, 其道亡由矣。愿没入官婢,以赎父刑罪,使 得自新’。”

六、王吉休妻 • 王吉字子阳,琅邪皋虞人也。少好学明 经,以郡吏举孝廉为郎,补若卢右丞,迁 云阳令。……复征为博士、谏大夫。 • ……始吉少时学问,居长安。东家有大枣 树垂吉庭中,吉妇取枣以啖吉。吉后知之, 乃去妇。东家闻而欲伐其树,邻里共止之, 因固请吉令还妇。里中为之语曰:“东家 有树,王阳妇去;东家枣完,去妇复还。” 其厉志如此。——《汉书· 王吉传》

中国法制史 教学大纲

中国法制史教学大纲一、引言中国法制史作为法学专业的重要课程之一,旨在介绍中国法律制度的演变和发展历程。

通过对中国法制史的学习,学生将了解到中国法律制度的起源、传承与变革,进一步提高对中国法律文化的理解和认识。

二、课程目标通过本课程的学习,学生应能够:1. 掌握中国法制史的基本概念和重要事件;2. 理解中国法律制度的演进过程,并能分析其背后的社会、政治和文化背景;3. 辨析不同历史时期的法律体系特点,并对其进行比较和评价;4. 培养批判思维和独立分析能力,能够就中国法律制度的发展问题提出自己的见解和观点。

三、教学内容1. 中国古代法律制度- 夏商周法律制度- 秦汉法制变革- 隋唐法典与法律学派- 宋元法律制度演进2. 中国近现代法律制度- 明清法律制度演进- 清末维新法制改革- 民国法律体系的建立与演变- 中华人民共和国成立与法制建设3. 中国特色社会主义法律制度- 中共党的领导下的社会主义法制建设- 中国特色社会主义法律体系的形成与发展- 全面依法治国的历史机遇与法律改革四、教学方法1. 授课- 通过讲授法制史的重要事件和理论,引导学生了解法律制度演进的演变过程;- 利用案例分析,深入剖析历史时期的法律问题和制度变革;- 结合多媒体和文献资料,展示丰富的历史文化背景,使学生全面认识中国法律制度的多样性。

2. 小组讨论- 设立小组讨论环节,促进学生互动、交流与合作;- 启发思考,培养学生批判思维和独立分析能力,引导他们对历史事件展开思考和讨论。

3. 阅读和研究- 鼓励学生通过阅读相关文献和研究资料,拓宽自己对中国法制史的理解;- 提供自主学习的机会,引导学生进行独立研究,完成课程作业和论文。

五、教学评价1. 考试- 设立闭卷考试,测试学生对重要事件、人物和理论的掌握程度;- 要求学生能够分析和评价历史时期的法律制度问题。

2. 作业与论文- 布置小组作业,要求学生进行案例分析和讨论,展示批判性思维;- 鼓励学生撰写论文,对中国法制史的某一时期或特定问题进行深入研究和分析。