【语文】语文诗歌鉴赏的专项培优练习题(含答案)附答案解析

20诗歌鉴赏语文 诗歌鉴赏的专项 培优练习题含答案

20诗歌鉴赏语文诗歌鉴赏的专项培优练习题含答案一、诗歌鉴赏1.阅读下面这首诗歌,完成各题黄海舟中日人索句并见日俄战争地图秋瑾乘风去复来,只身东海换春霜。

忍看图画移颜色,肯使江山付劫灰!浊酒不销忧国泪,教时应仗出群才。

拚将十万头颅血,须把乾坤力挽回。

(1)下列对这首诗的理解与赏析,不正确的项是()A. 首联写诗人往返于中日之间,有感于日使战争导致国土沦丧,内心哀恸如受雷霆之击。

B. 颔联的“图画移颜色”指中国领土在战争中变成了日本领土,点出了题目中的现用之事。

C. 本诗用典自然贴切,如“乘风”两字用了宗想“愿乘长风破浪”之典,气势豪迈。

D. 全诗语言朴素自然,直抒胸臆,披襟见怀,风格刚健,字重千钧,丝毫不见女儿之态。

(2)本诗抒发了诗人哪些情感?请结合全诗简要分析。

答案:A解析:(1)A(2)①对日俄横行中国领土的强烈愤慨。

“忍看”“肯使”以反诘语气,写出对日俄战争所带来的国土沦丧的极大愤慨。

②深重的忧国之情。

“浊酒不销忧国泪”,直抒忧国忧民的愁苦之深,即使借酒销愁,也难于排遣。

③对民众共同救亡图存的强烈呼吁。

“救时应仗出群才”写出了诗人对于有志之士共同挽救时局命运的热切期盼。

④愿为国牺牲的崇高志向。

诗歌尾联表达了愿抛头颅洒热血,以求挽救危亡的豪迈情怀。

【解析】【分析】(1)A项,“内心哀恸如受雷霆之击”理解有误。

“春雷”指春天的雷声,可使万物复苏,故“挟春雷”有唤醒民众之意。

故选A。

(2)“忍看图画移颜色,肯使江山付劫灰”,不忍心看到祖国的地图变成别国的领土,怎能让锦绣江山被侵略者炮火化成飞灰,抒发对日俄横行东北的极大愤恨。

“浊酒不销忧国泪”,那浊酒哪能排解我忧心国事所洒的热泪,表现诗人的忧国之情。

““救时应仗出群才”,国家的救亡图存依靠的是大家群策群力。

由忧国而思济世,对民众共同救亡图存的强烈呼吁。

“拼将十万头颅血,须把乾坤力挽回”,就算是需要拼上十万将士抛头颅洒热血,我也必须把这颠倒的乾坤大地拼力挽回。

【语文】语文诗歌鉴赏的专项培优练习题(含答案)及详细答案

【语文】语文诗歌鉴赏的专项培优练习题(含答案)及详细答案一、诗歌鉴赏1.阅读下面这首词,完成下面小题。

青玉案·残春赵长卿梅黄又见纤纤雨。

客里情怀两眉聚。

何处烟村啼杜宇。

劝人归去,早思家转,听得声声苦。

利名萦绊何时住。

恼乱愁肠成万缕。

满眼兴亡知几许。

不如寻个,老松石畔,作个柴门户。

(1)这首词写作者在________(季节)的所遇所感,抒发了自己________的感情。

(2)词的下片是怎样表达情感的?请作简要分析。

解析:(1)暮春厌倦仕途;思念故园(2)①直抒胸臆,“利名萦绊何时住”,将作者内心宦游无归的愁苦之情直写无遗。

②运用比喻、夸张,“恼乱愁肠成万缕”,将愁绪比作万缕,生动形象地写出了悲愁之深之多。

③口语入诗,质朴自然,“不如寻个,老松石畔,作个柴门户”,与其这样无用挣扎,不如找个地方隐居下来,抒发作者对目前仕宦的厌倦和隐居生活的向往之情。

【解析】【分析】(1)根据标题《青玉案·残春》可知,本诗写的是暮春之景。

上片“客里情怀两眉聚。

何处烟村啼杜宇。

劝人归去,早思家转,听得声声苦”,表达故园之思;下片“利名萦绊何时住”和“不如寻个,老松石畔,作个柴门户”表达了对官场的厌倦,可见诗人有归隐之意。

(2)从修辞方面来看,运用比喻、夸张,“恼乱愁肠成万缕”,将愁绪比作万缕,生动形象地写出了悲愁之深之多。

从抒情手法来看,直抒胸臆,“利名萦绊何时住”,直接写出了作者对官场生活的厌倦。

从语言风格来看,下片善用口语,如“不如寻个,老松石畔,作个柴门户”,通俗易懂,抒发了作者对官场生活的厌倦,流露出隐居之意。

故答案为:⑴暮春厌倦仕途思念故园⑵①直抒胸臆,“利名萦绊何时住”,将作者内心宦游无归的愁苦之情直写无遗。

②运用比喻、夸张,“恼乱愁肠成万缕”,将愁绪比作万缕,生动形象地写出了悲愁之深之多。

③口语入诗,质朴自然,“不如寻个,老松石畔,作个柴门户”,与其这样无用挣扎,不如找个地方隐居下来,抒发作者对目前仕宦的厌倦和隐居生活的向往之情。

20诗歌鉴赏语文诗歌鉴赏的专项培优练习题(含答案)附答案

20诗歌鉴赏语文诗歌鉴赏的专项培优练习题(含答案)附答案一、诗歌鉴赏1.阅读下面这首宋诗,完成下面小题。

东西船行(宋)李浩东船得风帆席高,千里瞬息轻鸿毛西船见笑苦迟钝,汘流襻折百张篙明日风翻波浪异,西笑东船却如此。

东西相笑无已时,我但行藏①任天理【注】①《论语》载:“用之则行,舍之则藏。

”“行藏”一词,后来指行迹、出处。

(1)下列对这首宋诗的赏析,不恰当的一项是()A. 诗歌首联写东船因为遇到顺风,扬帆前进,瞬息千里,舟行轻快,仿佛风送鸿毛。

B. 颔联写西船的篙师一边讥笑东船一边辛苦撑船,汗流浃背,甚至折断了许多船篙。

C. 诗歌颈联写第二天风向转变,波涛流势也随之変化,西船因处于顺境又讥笑东船。

D. 这首宋诗主要运用对比方法,语言平白如话,通俗易懂,质朴无华却引人深思。

(2)这首宋诗蕴含哲理,启迪人生,请分析其带给人的哲理启迪。

答案:B解析:(1)B(2)①人生不会总是处于顺境或者逆境。

处顺境不可自骄,处逆境不必自馁。

②遇到顺境,洋洋自得讥笑他人,一旦困境来临,其下场比平时处于逆境者更惨。

③操纵的主动权应在自己手中,无论处境顺利与否,顺其自然,便能怡然自适。

【解析】【分析】(1)B项,“颔联写西船的篙师一边讥笑东船一边辛苦撑船”分析错误,颔联“西船见笑苦迟钝,汘流襻折百张篙”意为“却笑那西去的船夫,汗流如雨,不知撑折了多少竹篙”,联系首联“东船得风帆席高”,即“东行的船遇到顺风,帆席高挂”,上下对比理解,答案应是东行的船只笑那西去的船。

故选B。

(2)首联“东船得风帆席高,千里瞬息轻鸿毛”表现出遇到顺风,扬帆前进,瞬息千里,舟行轻快的状态;颔联“西船见笑苦迟钝,汘流襻折百张篙”,展现出逆风行使的船只,艰难而上,辛苦撑船,汗流浃背,甚至折断了许多船篙。

顺风,逆风好比人生的顺境与逆境。

颈联“明日风翻波浪异,西笑东船却如此。

”第二天风向转变,波涛流势也随之変化,西船因处于顺境又讥笑东船。

这就好比人生的境遇,否极泰来,没有永远的一帆风顺,也无永远的坎坷迷茫,重要的是不管处于人生何种境地都要“我但行藏任天理”,保持怡然自适的姿态,不要嘲笑他人遭遇。

高考语文 诗歌鉴赏 培优练习(含答案)含答案解析

一、高中诗歌鉴赏试题1.阅读下面这首唐诗,完成下列小题。

骢马(唐)万楚金络青骢白玉鞍,长鞭紫陌野游盘。

朝驱东道尘恒灭,暮到河源日未阑。

汗血每随边地苦,蹄伤不惮陇阴寒。

君能一饮长城窟①,为报天山行路难。

【注】①长城窟:相传长城下有泉窟,可以饮马。

(1)下列对这首诗的赏析,不正确的一项是()A. 诗歌开篇即于读者眼前展现出一匹形貌引人注目、气度不凡的良马。

B. 颔联以夸张的手法表现骢马被主人驱驰,需日行千里的艰辛与无奈。

C. 诗歌从马的外在风神写到内在精神,形象生动地表现出骢马的神骏。

D. 全诗格调高亢,豪放壮阔,体现了盛唐奋发昂扬、热情奔放的诗风。

(2)诗歌尾联“能”“尽”二字如何表达作者的情感?请简要分析。

【答案】(1)B(2)①“能”、“尽”二字,写出了主人对马的期望与信任;②作者托物言志,明是赞马,实为喻人;③表现了作者昂扬奋发的进取精神和立功边陲的宏伟抱负。

【解析】【分析】(1)B项,“骢马被主人驱驰,需日行千里的艰辛与无奈”错误。

颔联写马的敏捷、矫健和雄风。

“朝驱东道尘恒灭,暮到河源日未阑”,早晨骏马奔驰在长安的大道上,扬起的尘土很快消散;傍晚到达黄河的发源地,太阳尚未下山。

“朝”、“暮”,早晚仅为一天,说明时间的短促,“东道”、“河源”,两地相距数千里,用以夸张空间的阔远。

“尘恒灭”、“日未阑”,表现骢马飞奔的神速、锐意进取的雄风。

故选B。

(2)“能”、“尽”二字,充分表达了主人对马的信任,认为其定能为人驰骋,为国尽职,肩负起横行关塞、守边保疆的重任。

反之,也表明了骢马的决心、壮志和宏愿。

托物言志,明是赞马,实为喻人,表现诗人自己的胸襟和抱负。

只要能有建功立业、为国献身的机会,哪怕是奔赴长城内外和历尽艰难险阻的天山也在所不辞,表现了骢马的不甘寂寞、一展宏图的雄心壮志,同时也表现了诗人昂扬奋发的进取精神和立功边陲的宏伟抱负。

故答案为:⑴B;⑵①“能”、“尽”二字,写出了主人对马的期望与信任;②作者托物言志,明是赞马,实为喻人;③表现了作者昂扬奋发的进取精神和立功边陲的宏伟抱负。

语文 诗歌鉴赏的专项 培优练习题附答案

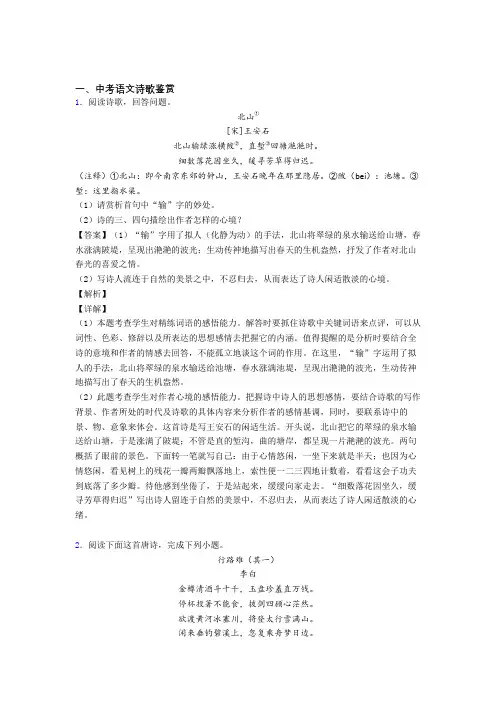

一、中考语文诗歌鉴赏1.阅读诗歌,回答问题。

北山①[宋]王安石北山输绿涨横陂②,直堑③回塘滟滟时。

细数落花因坐久,缓寻芳草得归迟。

(注释)①北山:即今南京东郊的钟山,王安石晚年在那里隐居。

②陂(bei):池塘。

③堑:这里指水渠。

(1)请赏析首句中“输”字的妙处。

(2)诗的三、四句描绘出作者怎样的心境?【答案】(1)“输”字用了拟人(化静为动)的手法,北山将翠绿的泉水输送给山塘,春水涨满陂堤,呈现出滟滟的波光;生动传神地描写出春天的生机盎然,抒发了作者对北山春光的喜爱之情。

(2)写诗人流连于自然的美景之中,不忍归去,从而表达了诗人闲适散淡的心境。

【解析】【详解】(1)本题考查学生对精练词语的感悟能力。

解答时要抓住诗歌中关键词语来点评,可以从词性、色彩、修辞以及所表达的思想感情去把握它的内涵。

值得提醒的是分析时要结合全诗的意境和作者的情感去回答,不能孤立地谈这个词的作用。

在这里,“输”字运用了拟人的手法,北山将翠绿的泉水输送给池塘,春水涨满池堤,呈现出滟滟的波光,生动传神地描写出了春天的生机盎然。

(2)此题考查学生对作者心境的感悟能力。

把握诗中诗人的思想感情,要结合诗歌的写作背景、作者所处的时代及诗歌的具体内容来分析作者的感情基调,同时,要联系诗中的景、物、意象来体会。

这首诗是写王安石的闲适生活。

开头说,北山把它的翠绿的泉水输送给山塘,于是涨满了陂堤;不管是直的堑沟,曲的塘岸,都呈现一片滟滟的波光。

两句概括了眼前的景色。

下面转一笔就写自己:由于心情悠闲,一坐下来就是半天;也因为心情悠闲,看见树上的残花一瓣两瓣飘落地上,索性便一二三四地计数着,看看这会子功夫到底落了多少瓣。

待他感到坐倦了,于是站起来,缓缓向家走去。

“细数落花因坐久,缓寻芳草得归迟”写出诗人留连于自然的美景中,不忍归去,从而表达了诗人闲适散淡的心绪。

2.阅读下面这首唐诗,完成下列小题。

行路难(其一)李白金樽清酒斗十千,玉盘珍羞直万钱。

停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然。

语文诗歌鉴赏的专项培优练习题附详细答案 (2)

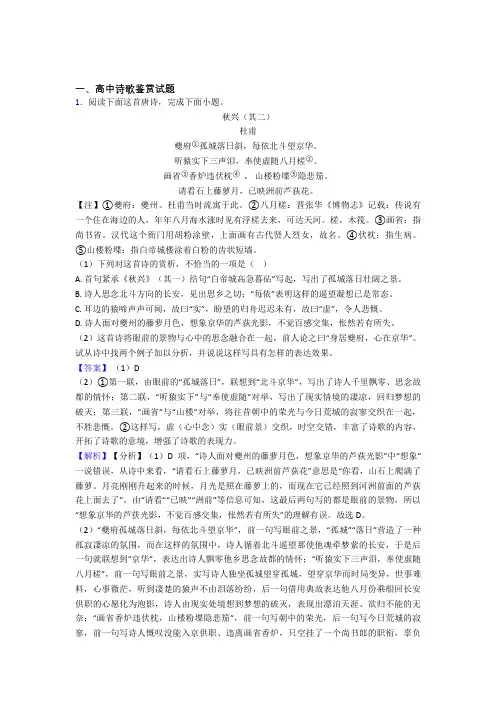

一、高中诗歌鉴赏试题1.阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

秋兴(其二)杜甫夔府①孤城落日斜,每依北斗望京华。

听猿实下三声泪,奉使虚随八月槎②。

画省③香炉违伏枕④,山楼粉堞⑤隐悲笳。

请看石上藤萝月,已映洲前芦荻花。

【注】①夔府:夔州。

杜甫当时流寓于此。

②八月槎:晋张华《博物志》记载:传说有一个住在海边的人,年年八月海水涨时见有浮槎去来,可达天河。

槎,木筏。

③画省:指尚书省。

汉代这个衙门用胡粉涂壁,上面画有古代贤人烈女,故名。

④伏枕:指生病。

⑤山楼粉堞:指白帝城楼涂着白粉的齿状短墙。

(1)下列对这首诗的赏析,不恰当的一项是()A. 首句紧承《秋兴》(其一)结句“白帝城高急暮砧”写起,写出了孤城落日壮阔之景。

B. 诗人思念北斗方向的长安,见出思乡之切;“每依”表明这样的遥望凝想已是常态。

C. 耳边的猿啼声声可闻,故曰“实”,盼望的归舟迟迟未有,故曰“虚”,令人悲慨。

D. 诗人面对夔州的藤萝月色,想象京华的芦荻光影,不觉百感交集,怅然若有所失。

(2)这首诗将眼前的景物与心中的思念融合在一起,前人论之曰“身居夔府,心在京华”。

试从诗中找两个例子加以分析,并说说这样写具有怎样的表达效果。

【答案】(1)D(2)①第一联,由眼前的“孤城落日”,联想到“北斗京华”,写出了诗人千里飘零、思念故都的情怀;第二联,“听猿实下”与“奉使虚随”对举,写出了现实情境的凄凉,回归梦想的破灭;第三联,“画省”与“山楼”对举,将往昔朝中的荣光与今日荒城的寂寥交织在一起,不胜悲慨。

②这样写,虚(心中念)实(眼前景)交织,时空交错,丰富了诗歌的内容,开拓了诗歌的意境,增强了诗歌的表现力。

【解析】【分析】(1)D项,“诗人面对夔州的藤萝月色,想象京华的芦荻光影”中“想象”一说错误,从诗中来看,“请看石上藤萝月,已映洲前芦荻花”意思是“你看,山石上爬满了藤萝。

月亮刚刚升起来的时候,月光是照在藤萝上的,而现在它已经照到河洲前面的芦荻花上面去了”,由“请看”“已映”“洲前”等信息可知,这最后两句写的都是眼前的景物,所以“想象京华的芦获光影,不觉百感交集,怅然若有所失”的理解有误。

完整版高考语文语文诗歌鉴赏 的专项培优练习题(含答案解析

完整版高考语文语文诗歌鉴赏的专项培优练习题(含答案解析一、诗歌鉴赏1.阅读下面这首词,完成下列小题。

暑旱苦热王令清风无力屠得热,落日着翅飞上山。

人固已惧江海竭,天岂不惜河汉干?昆仑之高有积雪,蓬莱之远常遗寒。

不能手提天下往,何忍身去游其间?(1)从本诗的尾联可以感受到诗人________的宏愿与胸襟。

(2)这首诗虚实结合的手法特色鲜明,试作赏析。

2.阅读下面这首宋诗,完成各题对酒①陈与义新诗满眼不能裁②,鸟度云移落酒杯。

官里簿书无日了,楼头风雨见秋来。

是非衮衮书生老,岁月匆匆燕子回。

笑抚江南竹根枕,一樽呼起鼻中雷。

【注释】①宣和六年,诗人时任符宝郎,后因事罢职而出监陈留酒税。

②裁:写诗(1)请分析首联的作用。

(2)请简要概括全诗的思想感情。

3.阅读下面这首宋诗,完成下面小题。

题竹石牧牛①并引黄庭坚子瞻画丛竹怪石,伯时②增前坡牧儿骑牛,甚有意态。

戏咏。

野次③小峥嵘,幽篁相倚绿。

阿童三尺棰,御此老觳觫。

石吾甚爱之,勿遣牛砺角!牛砺角犹可,牛斗残我竹。

【注】①此诗作于北宋后期党争之时。

②伯时:指李公麟。

善绘人物与马,兼工山水。

③野次:野外。

(1)下列对这首诗的赏析,不正确的一项是()A. 这首题画诗写景抒情,不加藻饰,却涉笔成趣,余味隽永。

B. 石、竹、牧童和牛,是苏轼这幅画的主要元素,个个意态如见。

C. 本诗前半写画,富有田园气息;后半写意,表达爱石爱竹之情。

D. 后四句由看画生发感想,采用递进方式表情达意,情意殷切。

(2)引言中的“戏咏”,该如何理解?请结合全诗简析。

4.阅读下面这首宋诗,完成小题。

莎衣①(宋)杨朴②软绿柔蓝著胜衣,倚船吟钓正相宜。

蒹葭影里和烟卧,菡萏香中带雨披。

狂脱酒家春醉后,乱堆渔舍晚晴时。

直饶紫绶金章贵③,未肯轻轻博换伊。

【注释】①莎衣:即蓑衣。

②杨朴:字契元,为人恬淡闲静,一生布衣。

③直饶:犹纵使,即使。

绶:系印纽的丝带。

金章:金质的官印。

(1)下列对本诗的理解,不正确的一项是()A. 首句“软绿柔蓝”是写作者眼里蓑衣的特点,“绿”“蓝”写色彩鲜明,“轻”“柔”点明质地轻柔。

2020-2021【语文】语文 诗歌鉴赏的专项 培优练习题附答案解析

一、中考语文诗歌鉴赏1.古诗文阅读。

灞上①秋居马戴灞原风雨定,晚见雁行频。

落叶他乡树,寒灯独夜人。

空园白露滴,孤壁野僧邻。

寄卧郊扉久,何年致②此身。

注:①灞上:今陕西省西安市东。

作者早年屡试不第,进身无门,困居于此。

②致:达到,实现。

1.下面理解或赏析,不正确的两项是()A.这首诗写作者客居灞上而感秋来寂寞,情景萧瑟,渲染了凄清、阴冷的氛围。

B.首联中用一个“频”字,既表明了雁群之多,又使人联想起雁儿们急于投宿的惶急之状,古人每见雁回,易惹乡思。

C.颔联由寥廓的天际渐渐地转到地面,再而转到诗中的主人。

“寒灯独夜人”,“寒”与“独”相互映衬,由寒灯而显出夜长难捱,因孤独而更感到寒气逼人。

D.颈联中“空园白露滴”运用以静衬动的手法,突出表现环境的寂静:“孤壁野僧邻”,说自己与闲云野鹤般的僧人为邻,突出诗人的处境的孤独。

E. 尾联诗人直接抒发感慨,其中表达的渴望为国效力的豪迈之情与陆游的“僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台”中的相同。

2.诗人寓居灞上,那么,将“寄卧郊扉久”中的“卧”改为“居”,可否?请简要赏析。

【答案】1.DE2.“卧”更准确生动地写出了诗人百无聊赖、寂寞孤单的常态,也更准确地表明诗人未得起身、未获任用的人生际遇。

抒发诗人久居荒郊的寂寞孤独,怀才不遇的苦闷和求取官职希望渺茫的无奈,而“居”字却没有,所以不能替换。

【解析】1.D是以动衬静,E与陆游的诗不同。

最后两句直接说出诗人的感慨:“寄卧郊扉久,何年致此身?”诗人为了求取官职来到长安,在灞上(又作“霸上”,长安东)已寄居多时,一直没有找到进身之阶,因而这里率直道出了怀才不遇的苦境和进身希望的渺茫。

“僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台”表现出陆游坚定不移的报国之志和忧国忧民的拳拳之念。

2.考查对诗歌词语的赏析。

最后两句的意思是“寄卧荒凉郊居为时已久,何时才能为国致力献身?”直接说出诗人的感慨。

诗人为了求取官职来到长安,在灞上,已寄居多时,一直没有找到进身之阶,因而这里率直道出了怀才不遇的苦境和进身希望的渺茫。

高一语文语文诗歌鉴赏 的专项培优练习题(含答案解析

高一语文语文诗歌鉴赏的专项培优练习题(含答案解析一、诗歌鉴赏1.阅读下面这首明诗,完成各题。

谒文山①祠边贡丞相英灵迥未消,绛帷灯火飒寒飙。

黄冠②日月胡云断,碧血山河龙驭遥。

花外子规燕市月,水边精卫浙江湖。

祠堂亦有西湖树③,不遣南枝向北朝。

【注】①文山:文天祥的号。

②“黄冠”:即道士之冠,指道士生活。

据说元统治者曾以高官厚禄劝降,文山不从,请求出家为道士,保全自己的名节。

③西湖树:《西湖志》记,“岳王坟上古木,枝皆南向”。

(1)下列对这首诗的赏析,不正确的一项是()A. 首联描绘红色的帷帐在寒风里飘动,旨在暗示文山当年在风雨飘摇中孤军奋战的场面。

B. 颔联概括了文山欲“黄冠”度余生而不得后慷慨就义、终未能挽救国家败亡的事实。

C. 诗人接连引用神话故事,意在表现文山死后英灵未消,赞扬了他志不可夺的坚强毅力。

D. 诗歌运用浪漫手法,回顾了文山生平主要事迹,表现了他的精神及对后世的深远影响。

(2)请结合全诗赏析尾联。

答案:A解析:(1)A(2)①“西湖树”枝皆南向,象征着岳飞坚贞不屈的爱国精神,运用“西湖树”的典故,将文山与岳飞联系,表现其高尚节操;②“不遣南枝向北朝”运用拟人的手法,表明树枝也受到丞相精神的感召,不肯向北方的敌人屈服,表现了丞相精神的深远影响。

【解析】【分析】(1)A项,“暗示文山当年在风雨飘摇中孤军奋战的场面”于文无据,应该是表现“丞相英灵迥未消”。

故选A。

(2)“祠堂亦有西湖树,不遣南枝向北朝”,结合注释③内容“枝皆南向”分析,象征着岳飞坚贞不屈的爱国精神。

结合注释②内容分析,运用典故,将文山与岳飞联系,表现其高尚节操。

结合题目“谒文山祠”及全诗内容分析,“不遣南枝向北朝”运用拟人的手法,表明树枝也受到丞相精神的感召,不肯屈服,表现了他的精神及对后世的深远影响。

故答案为:⑴A;⑵①“西湖树”枝皆南向,象征着岳飞坚贞不屈的爱国精神,运用“西湖树”的典故,将文山与岳飞联系,表现其高尚节操;②“不遣南枝向北朝”运用拟人的手法,表明树枝也受到丞相精神的感召,不肯向北方的敌人屈服,表现了丞相精神的深远影响。

语文诗歌鉴赏的专项培优练习题(含答案)含答案解析

一、中考语文诗歌鉴赏1.阅读下面古诗,完成后面小题行路难李白金樽清酒斗十千,玉盘珍羞直万钱。

停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然。

欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山。

闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边。

行路难!行路难!多歧路,今安在?长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

1.诗人在写行路难时,用“_________”、“_________”(各限填三个字)象征人生道路上的艰难险阻。

2.“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

”与“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

”(王安石《登飞来峰》)在写作手法上有何共同之处,请简要分析。

【答案】1.冰塞川雪满山2.示例一:两首诗都运用比喻的手法。

【甲】中诗人用“长风破浪”、“济沧海”来比喻自己的坚定信念,表现了诗人远大的政治抱负,对未来的执着追求和强烈的信心。

【乙】诗句以浮云比喻“保守势力”,寄寓“站得高才能望得远”的哲理,反映诗人作为政治家拨云见日、高瞻远瞩的思想境界和豪迈气概。

示例二:两首诗都运用用典的手法。

【甲】中诗人相信尽管前路障碍重重,但仍将会有一天要像南朝宋时宗悫所说的那样,乘长风破万里浪,挂上云帆,横渡沧海,到达理想的彼岸。

【乙】诗句”浮云遮望眼”,用典,西汉人常把浮云比喻奸邪小人,这里指“保守势力”,反映诗人作为政治家拨云见日、高瞻远瞩的思想境界和豪迈气概。

【解析】1.试题分析:考查对诗文内容的理解。

语句“欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山”的意思是:想渡黄河,冰雪却堵塞了这条大川;要登太行,莽莽的风雪早已封山。

诗人采用比兴的手法,用“冰塞川”和“雪满山”象征人生道路上的艰难险阻。

2.试题分析:考查对诗歌写作手法的理解与分析。

语句“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”,诗人尽管知道前路障碍重重,但用“长风破浪”和“济沧海”来比喻自己的坚定信念,表现了诗人远大的政治抱负和对未来的执着追求和信心。

语句“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”,作者把“浮云”比喻“奸邪小人”,这里指“保守势力”,反映诗人作为政治家高瞻远瞩的思想境界和豪迈气概。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

一、中考语文诗歌鉴赏1.阅读《雁门太守行》,完成下列小题。

雁门太守行李贺黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

1.李贺的诗常以奇特的景物、瑰丽的想象、传神的语言创造意境。

请结合诗句,从一至两方面谈谈你阅读的体验。

2.下面与“报君黄金台上意,提携玉龙为君死”表达情感不相类似....一项的是()A.会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。

(苏轼《江城子》)B.王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

(陆游《示儿》)C.愿将腰下剑,直为斩楼兰。

(李白《塞下曲》)3.“云”是古诗词中常见的意象。

除本诗外,请你再写出两句含有“云”的诗句。

【答案】1.示例:这首诗首联用“黑云”作为比喻,突出敌人兵力众多,来势凶猛。

“甲光”写出在日光照射下,金甲闪着金光,表现了战士的气宇轩昂。

颔联用满天的“角声”勾画出战争的规模,从听觉角度把人带入到鼓角争鸣、杀声入云的场面,使我感受到战争的艰苦和残酷。

2.B3.示例:云横秦岭家何在,雪拥蓝关马不前。

【解析】1.考查对诗歌的理解鉴赏。

结合具体词句,分析意境体验。

如,这首诗通过一系列表现色彩的词语来描绘战争场面。

比如首联的“黑”与“金”两相对照,黑云表现了紧张的氛围,金色的甲光则给人无比威严的感觉。

颔联的“燕脂”“紫”写出了寒夜里,将士的鲜血凝成暗紫色,给人悲壮之感。

这些词语构成色彩斑斓的画面,表现了战斗的惨烈,给人一种奇诡的感觉。

2.“报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

”黄金台是战国时燕昭王在易水东南修筑的,传说他曾把大量黄金放在台上,表示不惜以重金招揽天下士。

诗人引用这个故事,写出将士们报效朝廷的决心。

B“家祭无忘告乃翁”,无奈自己活着的时候已看不到祖国统一的那一天,只好把希望寄托于后代子孙。

于是深情地嘱咐儿子,在家祭时千万别忘记把“北定中原”的喜讯告诉他。

与此句意境不符。

3.写出含有“云”字的诗词即可。

如,云横秦岭家何在,雪拥蓝关马不前。

浮云游子意,落日故人情。

2.古诗鉴赏黄鹤楼崔颢昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

(1)这首诗表达了诗人怎样的感情?___________________________________________(2)请合理想象,描绘“晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲”这一情景。

____________________________________________【答案】(1)思乡之情。

(意对即可)(2)遥望对岸,晴日里的原野上,汉阳城的树木枝繁叶茂,清楚可见。

那鹦鹉洲上的草长得极为茂盛,郁郁葱葱,就像铺上一层绿茸茸的毯子。

【解析】【详解】(1)题考查对诗歌情感主旨的理解,诗歌中的情感往往会在诗歌的最后一句体现出来。

《黄鹤楼》这首诗所表达的情感,在诗歌的最后一句“日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

”中流露出来,从这句可以看出诗人浓浓的思乡之情。

(2)题考查对诗句的理解,做此类题目,不仅需要掌握诗句的翻译,还要加入一些合理的想象,让所描绘的画面更加生动饱满。

“晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲”翻译为:阳光照耀下的汉阳树木清晰可见,鹦鹉洲上有一片碧绿的芳草覆盖。

在做题时,可以结合翻译,加入一些形容词,使用一些修辞手法。

3.阅读下面古诗,完成下列小题。

山坡羊·潼关怀古张养浩峰峦如聚,波涛如怒,山河表里潼关路。

望西都,意踌蹰。

伤心秦汉经行处,宫阙万间都做了土。

兴,百姓苦;亡,百姓苦。

1.请用简洁的语言赏析“峰峦如聚,波涛如怒,山河表里潼关路。

”2.诗人是为了“宫阙万间都做了土”而“伤心”吗?请谈谈你的理解。

【答案】1.一个“聚”字和一个“怒”字,分别从视觉和嗅觉两个角度形象地表现出峰峦高峻的形态和波涛呼啸的气势。

2.不是,由“兴,百姓苦;亡,百姓苦!”可知是为古往今来的老百姓伤心。

隐含对百姓的同情,对封建统治者的讽刺。

【解析】1.本题考查学生对重点诗句的赏析。

第一句写重重叠叠的峰峦,潼关在重重山峦包围之中,一“聚”字让读者眼前呈现出华山飞奔而来之势、群山攒立之状;因地势险要,为古来兵家必争之地。

山本是静止的,“如聚”化静为动,一个“聚”字表现了峰峦的众多和动感。

第二句写怒涛汹涌的黄河,潼关外黄河之水奔腾澎湃,一“怒”字让读者耳边回响千古不绝的滔滔水声。

运用拟人的手法,写出了潼关的险要形势。

有力烘托了诗人心中波澜起伏的情感,突出其吊古伤今的悲愤。

据此可作答。

2.本题考查学生对诗歌内容的理解与掌握。

作答此类题目,一定要认真阅读诗作,正确理解其意思,然后结合题目的要求作答,“伤心秦汉经行处,宫阙万间都做了土”表面上看起来只是回顾历史,而没有直接提到战争,然而历代改朝换代的战争的惨烈图景却跃然纸上,是对百姓的担忧和同情。

不是表现了作者对于古建筑的被破坏而感到十分的伤心。

更为百姓在战争中的遭遇而伤心,因此更加伤心。

这一句表达了作者对统治阶级残暴贪欲的痛恨和对劳苦大众所受苦难的同情。

4.阅读下面这首诗,完成后面小题夜宿七盘岭①(唐)沈佺期独游千里外,高卧七盘西。

山月临窗近,天河入户低。

芳春平仲绿,清夜子规啼。

浮客②空留听,褒城③闻曙鸡。

(注释)①七盘岭:地名。

这首诗作于诗人被流放途中夜宿七盘岭之时。

②浮客:游子,诗人自指。

③褒城:地名。

全诗表达了作者怎样的情感?请结合本诗画线句中的意象简要分析。

【答案】“清夜”写出夜晚的清冷,渲染出悲凉的气氛;又以子规近似“不如归去”的悲啼倍添伤感。

表达了作者在流放途中失意、怀乡、孤独之情。

【解析】【详解】此题考查的是对诗歌的理解和感悟。

“芳春”和“子规啼”表明时节是暮春。

作者望着浓绿的银杏树,听着悲啼的杜鹃声,虽然面对的是万紫千红,百鸟齐鸣,但只选择了银杏树的绿和杜鹃鸟的啼,一则代表了江南的名木和四川的名鸟,表明自己远游已快到蜀地了,二则寄托了自己独宿异乡的愁思和惆怅。

据此理解作答。

译文:我独自远游在千里之外,高枕安稳地睡卧在褒城西的七盘岭上。

远处山头的月亮近得到窗前,高处的天河低得流进门来。

春天的银杏树已绿,清凉夜晚杜鹃在啼叫。

浮游之人白白听到杜鹃唤归,听到褒城晨鸡报晓还得上路前行。

5.阅读下面宋词,完成小题。

江城子·密州出猎苏轼老夫聊发少年狂,左牵黄,右擎苍,锦帽貂裘,千骑卷平冈。

为报倾城随太守,亲射虎,看孙郎。

酒酣胸胆尚开张。

鬓微霜,又何妨!持节云中,何日遣冯唐?会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。

1.下列对这首词的理解和分析不正确...的一项是()A.词作的上片描述出猎情况,下片抒发情感,语言风格粗犷、豪放。

B.词作以“狂”字开篇,奠定作品感情基调,展现词人的不羁姿态。

C.“千骑卷平冈”描绘了一副千骑奔驰腾空越野的恢弘壮阔的画面。

D.下片引用冯唐获罪遭遣的典故,表达了人生易老壮志未酬的感慨。

2.“会挽雕弓如满月,西北望,射天狼”一句抒发作者怎样的情感?请简要分析。

【答案】1.D2.抒发作者杀敌报国、建功立业的豪情壮志。

【解析】1.要求学生在理解诗歌内容的基础上分析选项。

ABC三项正确。

D项“冯唐获罪遭遣的典故”错误。

“持节云中,何日遣冯唐?”的意思是:什么时候皇帝会派人下来,就像汉文帝派遣冯唐去云中赦免魏尚的罪呢?这里作者是以魏尚自喻,说什么时候朝廷能像派冯唐赦魏尚那样重用自己呢?2.要求学生在理解诗歌内容的基础上分析情感。

“会挽雕弓如满月,西北望,射天狼”的意思是:我将使尽力气拉满雕弓,朝着西北瞄望,奋勇射杀敌人天狼。

此句借用典故表达自己希望得到朝廷重用,杀敌报国。

抒发了作者杀敌报国、建功立业的豪情壮志。

6.阅读宋代梅尧臣的《春寒①》,完成后面小题春昼自阴阴,云容薄更深。

蝶寒方敛翅,花冷不开心。

压树青帘②动,依山片雨临。

未尝辜景物,多病不能寻。

(注)①这首诗写于庆历六年初春。

当时作者支持的范仲淹革新政治活动(庆历新政)正处于低潮;个人生活中,妻子谢世后次子又病逝。

②“青帘”指酒旗。

1.请你赏析这首诗的颔联。

2.请你结合诗人当时的处境和本诗内容,分析标题中“寒”的原因。

【答案】1.颔联运用了对偶、情景交融、一语双关等手法(1分,三种手法答出一种即可),描写了初春时节春寒料峭的景色,表现了作者内心的凄冷。

2.“寒”的原因:①初春的阴沉沉的天气感到寒冷;②自然界的风雨让诗人感到寒冷;③作者体弱多病,毫无游兴而感到寒冷;④作者政治处境进入人生低潮;⑤妻子和次子又亡,让作者感到寒冷【解析】1.赏析诗句。

“蝶寒方敛翅,花冷不开心”两句写出了春寒料峭的气候环境下的景物特征:蝴蝶因气候寒冷而紧缩了翅膀,不能飞舞;花朵因空气湿冷而迟迟不开。

其中“不开心”三字一语双关,写景写人,移情手法,别有意味,叫人想起“感时花溅泪,恨别鸟惊心”的诗句来。

表现了诗人此时因改革处于低潮而感情凄苦、心情悲凉的状态。

2.考查对诗歌内容的理解。

读懂诗句大意,结合知人论世的方法(注释)解读。

如中间两联,写到了自然界的寒冷:通过具体物象,来表现春寒,三四句写因寒气袭来,蝴蝶收敛双翅,花蕾无力舒展,这是选取春天最有代表性的蝶和花写天气之寒。

五六句写压挂在树枝上的酒旗翻动,足见风很猛;依傍山丘的阴云挟带着阵雨压来,表明雨势之急。

这四句从不同视角形容春寒,这一派峭寒,使天宇充塞着凄冷寥落的气氛,这就把春寒真切地刻画出来。

同时要结合注释中“当时作者支持的范仲淹革新政治活动(庆历新政)正处于低潮;个人生活中,妻子谢世后次子又病逝”的背景介绍。

即可归纳出答案:阴沉沉的天气,自然界的风雨,体弱多病的身体,政治处境的低潮,妻子和次子又亡。

这种种因素,哪能不让人感到寒冷?7.阅读唐诗,完成小题。

次北固山下王湾客路青山外,行舟绿水前。

潮平两岸阔,风正一帆悬。

海日生残夜,江春入旧年。

乡书何处达?归雁洛阳边。

1.本诗表达了诗人怎样的情感。

2.明代胡应麟在《诗·内编》里说,本诗颈联“形容景物,妙绝千古”,你能从炼字上说说它妙在哪里吗?【答案】1.乡愁乡思之情(“思乡之情”、“乡愁”亦可)2.妙在诗中用“日”“春”作为新生的美好事物的象征,并且用“生”“入”两字使之拟人化。

(或“生”“入”采用拟人手法,将“日”和“春”人格化,赋予它们人的意志和情思。

)【解析】1.要求学生在理解诗歌内容的基础上分析诗歌情感。

结合“乡书何处达?归雁洛阳边。

”的意思是“寄出去的家信不知何时才能到达,希望北归的大雁捎到洛阳去。

”分析,表达了作者的思乡之情。

2.要求学生首先结合和诗歌明白首、颔、颈、尾四联,确定颈联是“海日生残夜,江春入旧年”。

结合其意思“夜幕还没有褪尽,旭日已在江上冉冉升起,还在旧年时分,江南已有了春天的气息。

”分析:作者把“日”与“春”作为新生的美好事物的象征,提到主语的位置而加以强调,并且用“生”字“入”字使之拟人化,赋予它们以人的意志和情思。