三余弦公式的巧用

三余弦公式的巧用

1AO AO AO 12

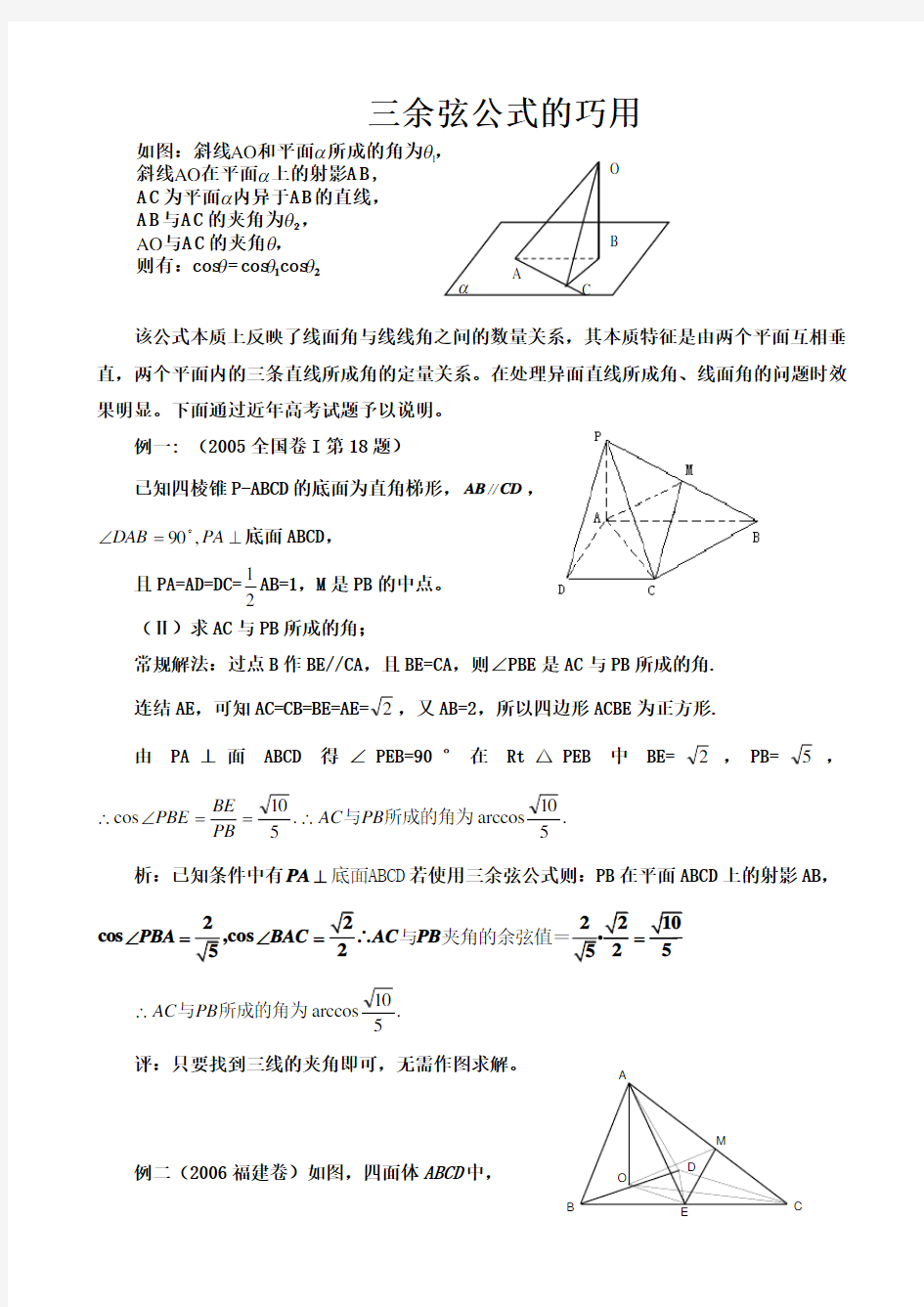

αθααθθθθθ2 如图:斜线和平面所成的角为

斜线在平面上的射影A

B ,A

C 为平面内异于A B 的直线,

A B 与A C 的夹角为,与A C 的夹角,则有:cos =cos cos

该公式本质上反映了线面角与线线角之间的数量关系,其本质特征是由两个平面互相垂直,两个平面内的三条直线所成角的定量关系。在处理异面直线所成角、线面角的问题时效果明显。下面通过近年高考试题予以说明。

例一: (2005全国卷I 第18题)

已知四棱锥P-ABCD 的底面为直角梯形,AB CD ∥,

⊥=∠PA DAB ,90 底面ABCD ,

且PA=AD=DC=

2

1

AB=1,M 是PB 的中点。 (Ⅱ)求AC 与PB 所成的角;

常规解法:过点B 作BE//CA ,且BE=CA ,则∠PBE 是AC 与PB 所成的角. 连结AE ,可知AC=CB=BE=AE=2,又AB=2,所以四边形ACBE 为正方形. 由

PA ⊥面

ABCD

得∠PEB=90°在

Rt △PEB

中

BE=

2,PB=5,

.510cos ==

∠∴PB BE PBE .5

10

arccos 所成的角为与PB AC ∴ 析:已知条件中有PA ⊥底面ABCD 若使用三余弦公式则:PB 在平面ABCD 上的射影AB ,

210

cos 22

PBA BAC AC PB ∠=

∠=

=

∴与 .5

10

arccos

所成的角为与PB AC ∴ 评:只要找到三线的夹角即可,无需作图求解。

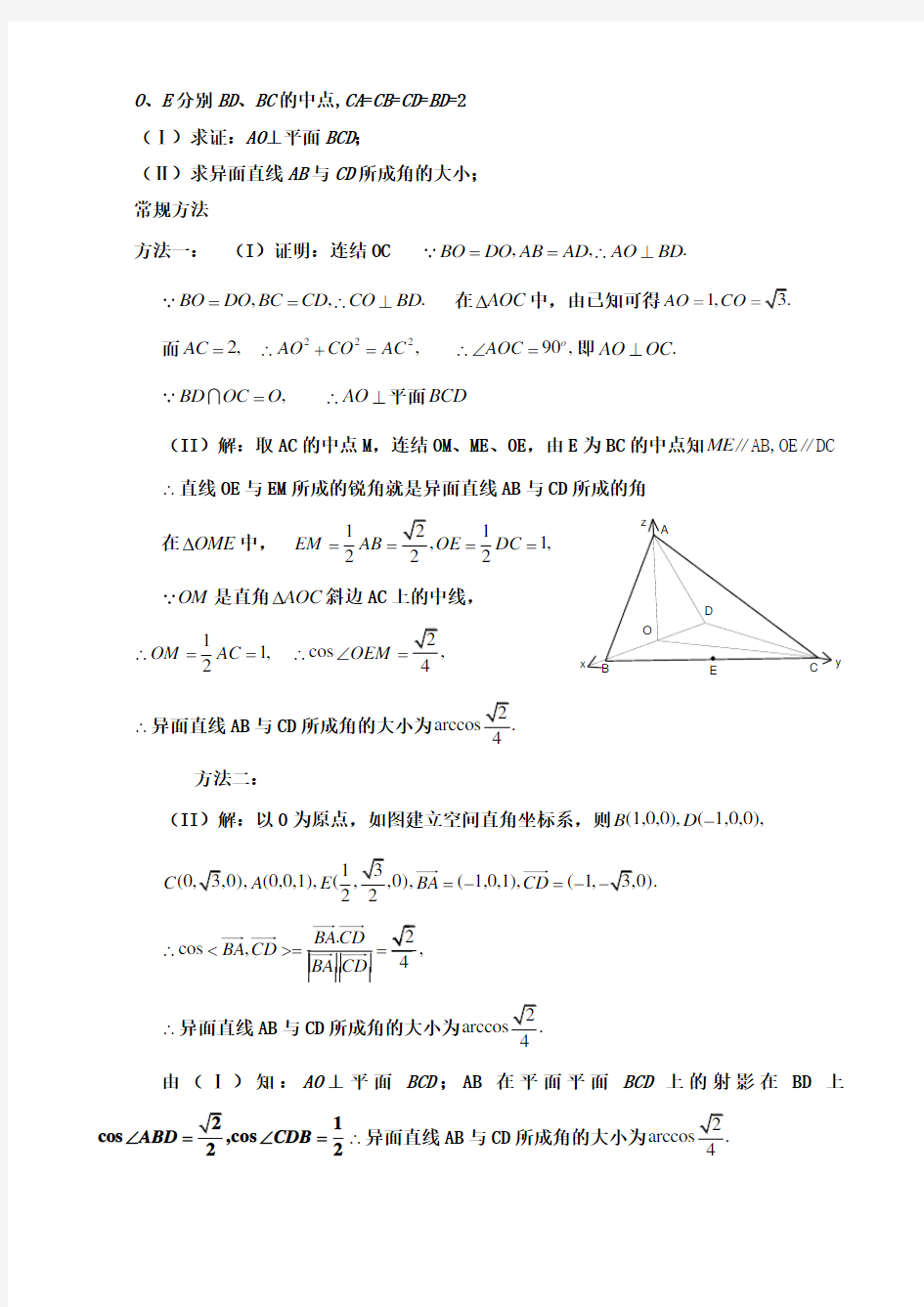

例二(2006福建卷)如图,四面体ABCD 中,

A

B

M

D

E

O

C

O 、E 分别BD 、BC 的中点,CA =CB =CD =BD =2 (Ⅰ)求证:AO ⊥平面BCD ;

(Ⅱ)求异面直线AB 与CD 所成角的大小; 常规方法

方法一: (I )证明:连结OC ,,.BO DO AB AD AO BD ==∴⊥

,,.BO DO BC CD CO BD ==∴⊥ 在AOC ?

中,由已知可得1,AO CO ==

而2,AC = 222,AO CO AC ∴+= 90,o AOC ∴∠=即.AO OC ⊥

,BD OC O = AO ∴⊥平面BCD

(II )解:取AC 的中点M ,连结OM 、ME 、OE ,由E 为BC 的中点知ME ∥AB,OE ∥DC ∴直线OE 与EM 所成的锐角就是异面直线AB 与CD 所成的角

在OME ?中,

11

1,222

EM AB OE DC ====

OM 是直角AOC ?斜边AC 上的中线,

11,2OM AC ∴==

cos OEM ∴∠=

∴异面直线AB 与CD

所成角的大小为arccos

4

方法二:

(II )解:以O 为原点,如图建立空间直角坐标系,则(1,0,0),(1,0,0),B D -

1(0,0,1),(,(1,0,1),(1,22

C A E BA C

D =-=-

.2

cos ,4

BACD BA CD BA CD

∴<>=

=

∴异面直线AB 与CD 所成角的大小为arccos

4

由(Ⅰ)知:AO ⊥平面BCD

;AB 在平面平面BCD 上的射影在BD 上

1cos

22ABD CDB ∠=

∠=∴异面直线AB 与CD 所成角的大小为arccos 4

y

例三(2006湖南卷)如图,已知两个正四棱锥P-ABCD 与Q-ABCD 的高分别为1和2,AB=4.

(Ⅰ)证明PQ ⊥平面ABCD;

(Ⅱ)求异面直线AQ 与PB 所成的角; (Ⅲ)求点P 到平面QAD 的距离.

解法一: (Ⅰ).连结AC 、BD ,设O BD AC = .

由P -ABCD 与Q -ABCD 都是正四棱锥, 所以PO ⊥平面ABCD ,QO ⊥平面ABCD .从而

P 、O 、Q 三点在一条直线上,所以PQ ⊥平面ABCD . (II )由题设知,ABCD 是正方形,所以AC BD ⊥. 由(I

)知:13,cos ,cos 33

AO PB AQO BPO ==∠=

=

∠= 从而异面直线AQ 与PB

所成的角是. 例四(2006江西卷)如图,已知三棱锥O ABC -的侧棱

OA OB OC ,,两两垂直,且1OA =,2OB OC ==,E 是OC 的

中点.

(2)求异面直线BE 与AC 所成的角; 常规方法

: 取OA 的中点M ,连EM 、BM ,则

EM ∥,AC BEM ∠是异面直线BE 与AC 所成的角.

求得

:1222

=

=====EM AC BE BM 22222

cos ,arccos .255

+-∠==∴∠=?BE ME BM BEM BEM BE ME

(2,0,0)(0,1,0)(2,1,0),(0,2,1).=-=-=-坐标法EB AC

cos <,EB AC

>2

,5=

=-所以

Q

B

C

P

A

D

A

O

E

C

B

异面直线BE 与AC 所成的角2

arccos 5

.

利用三余弦公式求解:BE 在平面AOC 上的射影OE=1,

cos BEO ACO ∠=

∠=

BE 与AC 所成的角2

arccos 5. 立体几何中的计算,尤其是客观题的解答,如果过分依赖坐标法这个“鸡肋”将阻碍立体几何对空间思维能力的提升,阻碍“降维”转化思想方法的形成,从而削弱立体几何应有的思维训练价值。同时,让我们抓住教材,充分利用教材;指导我们进行高考备考。

附:练习

1.(全国Ⅰ?理?7题)如图,正四棱柱1111D C B A ABCD -中,

AB AA 21=,则异面直线11AD B A 与所成角的余弦值为( )

A .51

B .52

C .53

D .5

4

2.(全国Ⅱ?理?7题)已知正三棱柱ABC -A 1B 1C 1的侧棱长与 底面边长相等,则AB 1与侧面ACC 1A 1所成角的余弦值等于( ) A .

B

C

D

3(北京?理?16题)如图,在Rt AOB △中,π

6

OAB ∠=,斜边

4AB =.

Rt AOC △可以通过Rt AOB △以直线AO 为轴旋转得到,

且二面角B AO C --是直二面角.D 为AB 的中点. 则异面直线AO 与CD 所成角的大小 (arccos 4

) (cos cos cos cos cos 4

6

COD AOD ππθ=∠?∠==)

4(2008 四川延考理16文16)已知90AOB ∠=?,

C 为空间中一点,且60AOC BOC ∠=∠=?,

则直线OC 与平面AOB 所成角的余弦值为 。

2

O

C

A D

B

E

O

A

B

C D

A 1

B 1

C 1

D 1 O

5(2008安徽卷理18)

如图,在四棱锥O ABCD -中,底面

ABCD 四边长为1的菱形,4

ABC π

∠=,

OA ABCD ⊥底面, 2OA =,M 为OA 的中点,N 为BC

的中点则异面直线AB 与MD 所成角的大小 3

π

6(2008福建卷理18)如图,在四棱锥P-ABCD 中, 面PAD ABCD ⊥,侧棱PA =PD

底面ABCD 为直角梯形,

其中,O 为AD 中点.则异面直线PD 与CD 所成角的大小

7(2009年上海卷理)如图,若正四棱柱1111

ABCD A BC D -的底面连长为2, 高为4,则异面直线1BD 与AD 所成角的大小是_________ (结果用反三角函数表示).

8(2010全国卷1文数)(9)正方体ABCD -11

11A B C D 中,

1BB 与平面

1ACD 所成角的余弦值为

(A )(B

(C )23 (D 11,BB DD ∥设O 为正三角形1ACD 的中心,

则1OD D ∠即为所求

11116cos45cos cos cos cos

cos30

CD D CD O OD D OD D ∠=∠∠?∠==

关于利用“点差法”求解中点弦所在直线斜率问题的教学案例(曹文红)

关于利用“点差法”求解中点弦所在直线斜率问题的教学案例 湖北省宜昌市夷陵中学 曹文红 [问题背景] 圆锥曲线的中点弦问题是解析几何中的一类常见问题。对于求解以定点为中点的弦所在直线方程问题,许多同学习惯于利用“点差法”先求直线斜率:即首先设弦的两端点坐标为),(),,(2211y x B y x A ,代入圆锥曲线方程得到两方程后再相减,从而得到弦中点坐标与所在直线的斜率的关系,使问题得以解决。此方法巧妙地将斜率公式和中点坐标公式结合起来,设而不求,代点作差,可以减少计算量,提高解题速度,优化解题过程,对解决此类问题确实具有很好的效果。但在具体应用时,由于“点差法”所必须具备的前提条件是符合条件的直线确实存在,否则就会产生增根。而学生由于认知方面的原因,对于此类问题往往只注意利用“点差法”先求直线斜率再求方程却常常忽略了检验符合条件的直线是否存在,从而走入“点差法”的误区,出现错误却无法察觉。为此,我专门设计了一节利用“点差法”求直线斜率的习题课,通过师生互动、合作探究的方式,使教学过程生动活泼,一波三折,使学生加深了对求解以定点为中点的弦所在的直线方程问题的认识,认清了产生增根的根源,找到了简便易行的检验方法,收到了较好的教学效果。 [案例实录] 1、 创设情景,提出问题 师:前面,我们已经学习了椭圆、双曲线和直线的位置关系,知道了解决这类问题的主要方法。下面请大家看问题1:已知点)2,4(M 是直线l 被椭圆19 362 2=+y x 所截得的线段的中点,求直线l 的方程。 问题提出后,犹如一石激起千层浪,学生的探究热情被激发起来,开始了对问题的探索。 2、 自主探索,暴露思维 学生求解的同时,教师在行间巡视,发现生1很快得出了结果,于是请生1上台板书: 生1:解:设直线l 与椭圆交点为),(),,(2211y x B y x A ,则有3642 121=+y x ,3642222=+y x ,

三余弦公式的巧用

三余弦公式的巧用 1AO AO AO 12 αθααθθθθθ2 如图:斜线和平面所成的角为 斜线在平面上的射影A B ,A C 为平面内异于A B 的直线, A B 与A C 的夹角为,与A C 的夹角,则有:cos =cos cos 该公式本质上反映了线面角与线线角之间的数量关系,其本质特征是由两个平面互相垂直,两个平面内的三条直线所成角的定量关系。在处理异面直线所成角、线面角的问题时效果明显。下面通过近年高考试题予以说明。 例一: (2005全国卷I 第18题) 已知四棱锥P-ABCD 的底面为直角梯形,AB CD ∥, ⊥=∠PA DAB ,90 底面ABCD , 且PA=AD=DC= 2 1 AB=1,M 是PB 的中点。 (Ⅱ)求AC 与PB 所成的角; 常规解法:过点B 作BE//CA ,且BE=CA ,则∠PBE 是AC 与PB 所成的角. 连结AE ,可知AC=CB=BE=AE=2,又AB=2,所以四边形ACBE 为正方形. 由 PA ⊥面 ABCD 得∠PEB=90°在 Rt △PEB 中 BE= 2,PB=5, .510cos == ∠∴PB BE PBE .5 10 arccos 所成的角为与PB AC ∴ 析:已知条件中有PA ⊥底面ABCD 若使用三余弦公式则:PB 在平面ABCD 上的射影AB , 210 cos 22 PBA BAC AC PB ∠= ∠= = ∴与 .5 10 arccos 所成的角为与PB AC ∴ 评:只要找到三线的夹角即可,无需作图求解。 例二(2006福建卷)如图,四面体ABCD 中, A B M D E O C

各种面积计算公式

各种面积计算公式各种面积计算公式 长方形的周长=(长+宽)×2 正方形的周长=边长×4 长方形的面积=长×宽 正方形的面积=边长×边长 三角形的面积=底×高÷2 平行四边形的面积=底×高 梯形的面积=(上底+下底)×高÷2 直径=半径×2 半径=直径÷2 圆的周长=圆周率×直径 圆周率×半径×2 圆的面积=圆周率×半径×半径 长方体的表面积= (长×宽+长×高+宽×高)×2 椭圆的面积S=πab的公式求椭圆的面积。a=b时, 当长半径a=3(厘米),短半径b=2(厘米)时,其面积S=3×2×π=6π(平方厘米)。 长方体的体积=长×宽×高 正方体的表面积=棱长×棱长×6 正方体的体积=棱长×棱长×棱长 圆柱的侧面积=底面圆的周长×高

圆柱的表面积=上下底面面积+侧面积 圆柱的体积=底面积×高 圆锥的体积=底面积×高÷3 长方体(正方体、圆柱体) 的体积=底面积×高 平面图形 名称符号周长C和面积S 正方形a—边长C=4a S=a2 长方形a和b-边长C=2(a+b) S=ab 三角形a,b,c-三边长 h-a边上的高 s-周长的一半 A,B,C-内角 其中s=(a+b+c)/2 S=ah/2 =ab/2·sinC =[s(s-a)(s-b)(s-c)]1/2 =a2sinBsinC/(2sinA) 四边形d,D-对角线长α-对角线夹角S=dD/2·sinα 平行四边形a,b-边长 h-a边的高 α-两边夹角S=ah

=absinα 菱形a-边长 α-夹角 D-长对角线长 d-短对角线长S=Dd/2 =a2sinα 梯形a和b-上、下底长 h-高 m-中位线长S=(a+b)h/2 =mh 圆r-半径 d-直径C=πd=2πr S=πr2 =πd2/4 扇形r—扇形半径 a—圆心角度数 C=2r+2πr×(a/360) S=πr2×(a/360) 弓形l-弧长 b-弦长 h-矢高 r-半径 α-圆心角的度数S=r2/2·(πα/180-sinα)

(完整版)用“点差法”解圆锥曲线的中点弦问题

用“点差法”解圆锥曲线的中点弦问题 与圆锥曲线的弦的中点有关的问题,我们称之为圆锥曲线的中点弦问题。解圆锥曲线的中点弦问题的一般方法是:联立直线和圆锥曲线的方程,借助于一元二次方程的根的判别式、根与系数的关系、中点坐标公式求解,但运算量较大。若设直线与圆锥曲线的交点(弦的端点)坐标为),(11y x A 、),(22y x B ,将这两点代入圆锥曲线的方程并对所得两式作差,得到一个与弦AB 的中点和斜率有关的式子,可以大大减少运算量。我们称这种代点作差的方法为“点差法”。下面就如何用点差法计算举几个例子供大家参考。 一、 求以定点为中点的弦所在直线的方程 例1、过椭圆14 162 2=+y x 内一点)1,2(M 引一条弦,使弦被M 点平分,求这条弦所在直线的方程。 解:设直线与椭圆的交点为),(11y x A 、),(22y x B Θ )1,2(M 为AB 的中点 ∴421=+x x 221=+y y Θ又A 、B 两点在椭圆上,则1642121=+y x ,1642 222=+y x 两式相减得0)(4)(22212221=-+-y y x x 于是0))((4))((21212121=-++-+y y y y x x x x ∴2 1244)(421212121-=?-=++-=--y y x x x x y y 即21-=AB k ,故所求直线的方程为)2(2 11--=-x y ,即042=-+y x 。 例2、已知双曲线12 2 2=-y x ,经过点)1,1(M 能否作一条直线l ,使l 与双曲线交于A 、B ,且点M 是线段AB 的中点。若存在这样的直线l ,求出它的方程,若不存在,说明理由。 解:设存在被点M 平分的弦AB ,且),(11y x A 、),(22y x B 则221=+x x ,221=+y y 122121=-y x ,122 222=-y x 两式相减,得 0))((21))((21212121=-+--+y y y y x x x x ∴22 121 =--=x x y y k AB 故直线)1(21:-=-x y AB

正、余弦定理解题易错点剖析

正、余弦定理解题易错点剖析 正、余弦定理及其应用问题综合性强、解题有一定的技巧,学生在解题时,经常因为审题不仔细,忽视一些条件而导致错误.本文分类剖析了解题中常出现的错误,旨在为同学们提个醒,以达防微杜渐的目的. 一、隐含条件被忽视致错 例1 在ABC △中,若3C B =,求 c b 的取值范围. 错解:由正弦定理可知 sin3sin cos2cos sin 2sin sin c B B B B B b B B +==22cos 22cos 4cos 1B B B =+=-. 由20cos 1B ≤≤,得214cos 13B --≤≤,故13c b -≤≤. 剖析:上述解法中,忽视了B 的取值范围及a b c ,,均为正的条件而致错. 正解: 24cos 1c B b =-.(过程同错解) 又∵180A B C ++=°,2C B =, ∴045B <<°,2cos 12 B <<, ∴214cos 13B <-<∴,故13c b < <. 在解决解三角形问题时,经常因忽视三角形中的隐含条件而出现解题错误.同学们在解题时一定要“擦亮慧眼”,否则极容易产生错解. 觅错:某同学遇到这样一道问题:在ABC △中,已知222 15a b C ===,,°,则A =_________. 分析:已知两边及其夹角,先用余弦定理,算出c ,再用正弦定理算出1sin 2 A = ,便大笔一挥,写上了“30°或150°”,轻轻松松搞定,不料老师却给他判了零分.下面是这位同学的详细解题过程,同学们帮他找找错因吧! 错解:由余弦定理,得2222cos15843c a b ab =+-=-°. 又sin 1sin 2 a C A c = =,而0180A <<°°, ∴ 30A =°或150A =°. 所以空格上填“30°或150°”. 二、制约条件被忽视致错 例2 在ABC △ 中,62c =+,30C =°,求a b +的最大值. 错解:∵30C =°,∴150A B +=°,150B A =-°. 由正弦定理,得62sin sin(150)sin 30a b A A +==-°° , 2(6 2)s i n a A =+∴,

弦长公式.

弦长公式 弦长=│x1-x2│√(k^2+1)=│y1-y2│√[(1/k^2)+1] 其中k为直线斜率,(x1,y1),(x2,y2)为直线与曲线的两交点,"││"为绝对值符号,"√"为根号 证明方法如下: 假设直线为:Y=kx+b 圆的方程为:(x-a)^2+(y-u)^2=r^2

假设相交弦为AB,点A为(x1.y1)点B为(X2.Y2) 则有AB=√(x1-x2)^2+(y1-y2)^ 把y1=kx1+b. y2=kx2+b分别带入, 则有: AB=√(x1-x2)^2+(kx1-kx2)^2 =√(x1-x2)^2+k^2(x1-x2)^2 =√1+k^2*│x1-x2│ 证明ABy1-y2│√[(1/k^2)+1] 的方法也是一样的 证明方法二 d=√(x1-x2}^2+(y1-y2)^2 这是两点间距离公式 因为直线 y=kx+b 所以y1-y2=kx1+b-(kx2+b)=k(x1-x2) 将其带入 d=√(x1-x2)^2+(y1-y2)^2 得到 d=√(x1-x2)^2+[k(x1-x2)]^2 =√(1+k^2)(x1-x2)^2 =√(1+k^2)*√(x1-x2)^2 =√(1+k^2)*√(x1+x2)^2-4x1x2 公式二 抛物线y2=2px,过焦点直线交抛物 抛物线 线于A(x1,y1)和B(x2,y2)两点,则AB弦长:d=p+x1+x2 y2=-2px,过焦点直线交抛物线于A ﹙x1,y1﹚和B﹙x2,y2﹚两点,则AB弦长:d=p-﹙x1+x2﹚ x2=2py,过焦点直线交抛物线于A﹙x1,y1﹚和B﹙x2,y2﹚两点,则AB弦长:d=p+y1+y2

戴维南定理典型例子_戴维南定理解题方法

戴维南定理典型例子_戴维南定理解题方法 什么是戴维南定理戴维南定理(又译为戴维宁定理)又称等效电压源定律,是由法国科学家L·C·戴维南于1883年提出的一个电学定理。由于早在1853年,亥姆霍兹也提出过本定理,所以又称亥姆霍兹-戴维南定理。其内容是:一个含有独立电压源、独立电流源及电阻的线性网络的两端,就其外部型态而言,在电性上可以用一个独立电压源V和一个松弛二端网络的串联电阻组合来等效。在单频交流系统中,此定理不仅只适用于电阻,也适用于广义的阻抗。戴维南定理在多电源多回路的复杂直流电路分析中有重要应用。 戴维南定理(Thevenin‘stheorem):含独立电源的线性电阻单口网络N,就端口特性而言,可以等效为一个电压源和电阻串联的单口网络。电压源的电压等于单口网络在负载开路时的电压uoc;电阻R0是单口网络内全部独立电源为零值时所得单口网络N0的等效电阻。戴维南定理典型例子戴维南定理指出,等效二端网络的电动势E等于二端网络开路时的电压,它的串联内阻抗等于网络内部各独立源和电容电压、电感电流都为零时,从这二端看向网络的阻抗Zi。设二端网络N中含有独立电源和线性时不变二端元件(电阻器、电感器、电容器),这些元件之间可以有耦合,即可以有受控源及互感耦合;网络N的两端ɑ、b接有负载阻抗Z(s),但负载与网络N内部诸元件之间没有耦合,U(s)=I(s)/Z(s)。当网络N中所有独立电源都不工作(例如将独立电压源用短路代替,独立电流源用开路代替),所有电容电压和电感电流的初始值都为零的时候,可把这二端网络记作N0。这样,负载阻抗Z(s)中的电流I(s)一般就可以按下式1计算(图2)式中E(s)是图1二端网络N的开路电压,亦即Z(s)是无穷大时的电压U(s);Zi(s)是二端网络N0呈现的阻抗;s是由单边拉普拉斯变换引进的复变量。 和戴维南定理类似,有诺顿定理或亥姆霍兹-诺顿定理。按照这一定理,任何含源线性时不变二端网络均可等效为二端电流源,它的电流J等于在网络二端短路线中流过的电流,并联内阻抗同样等于看向网络的阻抗。这样,图1中的电流I(s)一般可按下式2计算(图

1.中点弦问题(点差法)

圆锥曲线常规题型方法归纳与总结 ①中点弦问题;②焦点三角形;③直线与圆锥位置关系问题:④圆锥曲线的相关最值(范围)问 题;⑤求曲线的方程问题:⑥存在两点关于直线对称问题;⑦两线段垂直问题 圆锥曲线的中点弦问题 ——点差法 与圆锥曲线的弦的中点有关的问题,我们称之为圆锥曲线的中点弦问题。 解圆锥曲线的中点弦问题的一般方法是: 联立直线和圆锥曲线的方程,借助于一元二次 方程的根的判别式、根与系数的关系、中点坐标公式及参数法求解。 解题策 具有斜率的弦中点问题,常用设而不求法( 点差法):若设直线与圆锥曲线的交 点(弦的端点)坐标为 A(x i ,yj 、B(X 2,y 2),将这两点代入圆锥曲线的方程,然后两方程 相减,再应用中点关系及斜率公式(当然在这里也要注意斜率不存在的请款讨论) 个参数。 (3)y 2=2px( p>0)与直线 I 相交于 A 、B 设弦 AB 中点为 M(x o ,y o ),则有 2y o k=2p,即 y o k=p. 经典例题讲解 一、求以定点为中点的弦所在直线的方程 2 2 例1、过椭圆x 匚 1内一点M(2,1)引一条弦,使弦被 M 点平分,求这条弦所在直线 16 4 的方程。 解:设直线与椭圆的交点为 A(x 1, y 1)、B(x 2,y 2) M (2,1)为 AB 的中点 x 1 x 2 4 y 1 y 2 2 2 2 2 2 ,消去四 如: 2 (1)笃 a 2 y b 2 1( a x o 2 阶 o 。 a b 2 2 (2)笃 y 2 1( a a b X o yo, o 2 a b 严 b 0)与直线相交于A 、B ,设弦AB 中点为M(x o ,y o ),则有 0,b 0)与直线I 相交于A 、B ,设弦AB 中点为M(x o ,y o )则有

二次曲线中的万能弦长公式

二次曲线中的万能弦长公式 王忠全 我们把圆、椭圆、双曲线、抛物线称为二次曲线,用设而不求的方法,可得到其弦长公式。 设直线方程为:y=kx+b (特殊情况要讨论k 的存在性),二次曲线为f (x ,y )=0,把直线方程代入二次曲线方程,可化为ax 2+by 2+c=0,(或ay 2+by+c=0),设直线和二次曲线的两交点为A (x 1,y ),B (x ,y ) 那么:x 1,x 2是方程ax +by +c=0的两个解,有 x 1+x 2=-a b ,x 1x 2=a c , ()()||k 1x x 4)(k 1))(k (1)()(||2 21221222122212212 21221a x x x x b kx b kx x x y y x x AB ? +=-+?+=-+=--++-=-+-= 同理:若化为关于y 的方程ay 2+by+c=0,则|AB|= | |112a k ?+. 例、已知过点M (-3,-3)的直线m 被圆x 2+y 2+4y-21=0所截得的弦长为45,求直线m 的方程。 解析:设直线方程m:y+3=k(x+3), 即y=kx+3k-3,代入x 2+y 2+4y-21=0,得x 2+k 2x 2+9k 2+9+6k 2x-6kx-18k-21+4kx+12k-12=0, 即(1+k 2)x 2+(6k 2-2k)x+9k 2-6k-24=0,那么 032,092,2,210 232016162416808096246454196246454|1|96246024364243612122222222342342=+-=++=-==--=--+=+-=++-=++-++-+-+y x y x k k k k ,k k ,k k k ,,k k k k k k k k k k k k 或所求直线方程为得两边平方即

电工基础 戴维宁定理

第三章复杂直流电路 ------戴维宁定理 一.填空 1.任何具有两个引出端的电路都称为网络,其中若包含电源的,称为网络。 2.运用戴维宁定理就能将任一个线性含源的简化为电源。这个电源的电 动势E O 等于,电源的内阻R O 等于。 3.任何具有的电路都可称为二端网络。若在这部分电路中含有,就可以称为有源二端网络。 4.戴维南定理指出:任何有源二端网络都可以用一个等效电压源来代替,电源的电动势等于二端网络的,其内阻等于有源两端网络内 二.选择 1.若某电源开路电压为120V,短路电流为2A,则负载从该电源获得的最大功率是() A.240 W B.60 W C.600 W 2.一有源二端网络,测得其开路电压为100V,短路电流为10A,当外接10Ω负载时,负载电流为()A。 A.5 B.10 C.20 3.用戴维南定理分析电路“输入电阻”时,应将内部的电动势()处理。 A.作开路 B.作短路 C.不进行 D.以上答案都不正确 三.是非判断 1.利用戴维南定理解题时有源二端网络必须是线性的,待求支路可以是非线性的。 四.求下列二端网络的开路电压E O 及等效电阻R O (求出电源的E O 和R O 并画出电源) 1. 2. 3.

五.计算 1.图示电路中,已知:U S =4V,I S =3A,R 1 =R 2 =1,R 3 =3,用戴维宁定理求电流I。 2.图示电路中,已知:U S =24V,I S =4A,R 1 =6,R 2 =3,R 3 =4,R 4 =2,用戴维宁定理求电流 I 3.用戴维南定理计算图中的支路电流I 3 4.用戴维南定理求下图所示电路中的电流I 5.电路如图 2-52所示,已知电源电动势E 1 =12V,E 2 =2V,电源内阻不计,电阻R 1 =R 2 =R 6 =5Ω,R 3 =1Ω,R 4 =10Ω,R 5 =5Ω。试用戴维宁定理求通过电阻R3的电流。

巧用三余弦定理解题教程文件

巧用三余弦定理解题

A O P α l B A O 1θ2 θθ P Q α 巧用“三余弦定理”解题 “三余弦定理”的内容:如图1,直线AO 是平面α 的斜线,AQ 是AO 在平面内的射影,直线AP 在平面α内.设 21,,θθθ=∠=∠=∠QAP OAQ OAP ,有以下结 论:21cos cos cos θθθ ?=.我们可以形象地把这个结论称为“三余弦定理”, 应用“三余弦定理”可以使我们的很多立体几何问题的解决变得简单. 图1 应用“三余弦定理”解题的步骤如下: 1. 明确三线:平面内的直线(以下简称“内线”),平面的斜线和斜线在平面内的射影. 2. 明确三角:斜线与“内线”所成为θ,斜线与射影所成的角为1θ,射影与“内线”所成的角为2θ. 3. 定理运算. 例1.如图2,已知AO 是平面α的一条斜线,OB ⊥α,B 是垂足,AP 是α内一直线,∠OAP=60o ,∠BAP=45o ,求斜线AO 与平面α所成的角. 分析:AP 是“内线”,AO 是斜线,AB 是射影,所以21,,θθθ=∠=∠=∠BAP OAB OAP ,直接利用“三余弦定理”求解.解题过程略.

略解: 点评:斜线与平面所成的角即斜线与射影所成的角,明确了“三线”与“三角”,直接代定理求解. 图2 变式1:已知∠OAB=45o ,∠BAP=45o ,求直线AO 与AP 所成的角; 分析:同例1. 变式2:已知∠OAB=45o ,∠BAP=45o , l //AP, 求直线AO 与l 所成的角; 分析:因为l //AP ,直线AO 与AP 所成的角同AO 与l 所成的角相等.我们在解题时,只需要明确“三线”,这时l 是“内线”,AO 是斜线,AB 是射影,然后斜线 AO 与“内线”l 所成为θ,斜线AO 与射影AB 所成的角为1θ,射影AB 与“内线”l 所成的角为2θ, 问题迎刃而解. 例2.如图3,在棱长为1正方体ABCD- A 1B 1C 1D 1中,E 、F 分别是B 1C 1和CC 1的中点,求异面直线A 1B 与EF 所成角的余弦值. 分析:直线BA 1是平面BCC 1B 1的斜线,BB 1是射影,EF 为“内线”,这样就明确是三线 , 再明确三角,然后定理计算即可. 解:由题意可知,直线BA 1是平面BCC1B1的斜线, BB1是BA 1在平面内的射影,EF 为平面内的直线, 所以BA 1与EF 所成的角为θ,111θ=∠BC A ,EF 与BB 1所成的角为2θ 图3 C 1 A B C D A 1 B 1 D 1 F E

用点差法解圆锥曲线的中点弦问题

用点差法解圆锥曲线的中点弦问题 与圆锥曲线的弦的中点有关的问题,我们称之为圆锥曲线的中点弦问题。 解圆锥曲线的中点弦问题的一般方法是:联立直线和圆锥曲线的方程,借助于一元二次方程的根的判别式、根与系数的关系、中点坐标公式及参数法求解。 若设直线与圆锥曲线的交点(弦的端点)坐标为),(11y x A 、),(22y x B ,将这两点代入圆锥曲线的方程并对所得两式作差,得到一个与弦AB 的中点和斜率有关的式子,可以大大减少运算量。我们称这种代点作差的方法为“点差法”。 一、 以定点为中点的弦所在直线的方程 例1、过椭圆14 162 2=+y x 内一点)1,2(M 引一条弦,使弦被M 点平分,求这条弦所在直线的方程。 解:设直线与椭圆的交点为),(11y x A 、),(22y x B Θ )1,2(M 为AB 的中点 ∴421=+x x 221=+y y Θ又A 、B 两点在椭圆上,则1642121=+y x ,1642 222=+y x 两式相减得0)(4)(22212221=-+-y y x x 于是0))((4))((21212121=-++-+y y y y x x x x ∴ 2 1244)(421212121-=?-=++-=--y y x x x x y y 即21-=AB k ,故所求直线的方程为)2(2 11--=-x y ,即042=-+y x 。 例2、已知双曲线12 2 2=-y x ,经过点)1,1(M 能否作一条直线l ,使l 与双曲线交于A 、B ,且点M 是线段AB 的中点。若存在这样的直线l ,求出它的方程,若不存在,说明理由。 策略:这是一道探索性习题,一般方法是假设存在这样的直线 ,然后验证它是否满足题设的条件。 本题属于中点弦问题,应考虑点差法或韦达定理。 解:设存在被点M 平分的弦AB ,且),(11y x A 、),(22y x B 则221=+x x ,221=+y y 122121=-y x ,122 222=-y x 两式相减,得 0))((2 1))((21212121=-+--+y y y y x x x x ∴22121 =--=x x y y k AB 故直线)1(21:-=-x y AB 由?? ???=--=-12)1(2122y x x y 消去y ,得03422=+-x x ∴ 08324)4(2<-=??--=? 这说明直线AB 与双曲线不相交,故被点M 平分的弦不存在,即不存在这样的直线l 。 评述:本题如果忽视对判别式的考察,将得出错误的结果,请务必小心。由此题可看到中点弦问题中判断点的M 位置非常重要。(1)若中点M 在圆锥曲线内,则被点M 平分的弦一般存在;(2)若中点M 在圆锥曲线外,则被点M 平分的弦可能不存在。 二、 过定点的弦和平行弦的中点坐标和中点轨迹 例3、已知椭圆1257522=+x y 的一条弦的斜率为3,它与直线2 1=x 的交点恰为这条弦的中点M ,求点M 的坐标。

余弦定理知识点总结与复习

余弦定理 教师:lihao (1)语言叙述 三角形中任何一边的平方等于其他两边的平方和减去这两边与它们夹角的余弦的积的两倍 . (2)公式表达 2a = 2b = 2c = c2= 思路点拨:由题目可获取以下主要信息:①已知三边比例; ②求三角形的三内角. 解答本题可应用余弦定理求出三个角 [题后感悟] 此题为“已知三边,求三角形的三个角”类型问题,基本解法是先利用余弦定理的推论求一个角的余弦,再判定此角的取值,求得第一个角,再用正弦定理求出另一个角,最后用三角形内角和定理,求出第三个角(一般地,先求最小角,再求最大角) 已知△ABC 中,a ∶b ∶c =2∶6∶(3+1),求△ABC 各角的度数. [解题过程] ∵a ∶b ∶c =2∶6∶(3+1), ∴令a =2k ,b =6k ,c =(3+1)k . 由余弦定理,有 cos A =b 2+c 2-a 22bc =6+(3+1)2-426×(3+1)=22, ∴A =45°. cos B =a 2+c 2-b 22ac =4+(3+1)2-62×2×(3+1) =12, ∴B =60°.∴C =180°-A -B =180°-45°-60°=75°.

1.在△ABC 中,已知a =26,b =6+23,c =43,求角A ,B ,C . 解析: 在△ABC 中,由余弦定理得, cos C =a 2+b 2-c 22ab =(26)2-(6+23)2-(43)2 2×26×(6+23) =24(3+1)242(3+1) =22. ∴C =45°,sin C =22. 由正弦定理得:sin A =a sin C c =26×2243 =12. ∵a 关于抛物线焦点弦的弦长公式 在高中教材第八章中有关于已知倾斜角的焦点弦,求焦点弦的弦长的问题,其中只介绍了开口向右时的焦点弦的长度计算问题: (1)已知:抛物线的方程为 px y 22 =)0(>p ,过焦点F 的弦AB 交抛物线于A B 两点, 且弦AB 的倾斜角为θ,求弦AB 的长。 解:由题意可设直线AB 的方程为)2(p x k y - =)2 (π θ≠将其代入抛物线方程整理得: 0)84(42 2 2 2 2 =+ +-k p k x k x p p ,且θtan =k 设A,B 两点的坐标为),(),,( 2 2 1 1 y x y x 则:k k x x p p 22 2 1 2+=+, 4 2 21p x x = ) (sin ) (2 212 2 24211||θp AB x x x x k = -+=+ 当2 π θ= 时,斜率不存在,1sin =θ,|AB|=2p.即为通径 而如果抛物线的焦点位置发生变化,则以上弦长公式成立吗?这只能代表开口向右时的 弦长计算公式,其他几种情况不尽相同。 现在我们来探讨这个问题。 (2)已知:抛物线的方程为 )0(22 >=p py x ,过焦点的弦AB 交抛物线于A,B 两点, 直线AB 倾斜角为θ,求弦AB 的长。 解:设A,B 的坐标为),(),,(2 211y x y x ,斜率为k )tan (θ=k ,而焦点坐标为)2 ,0(p ,故AB 的方程为kx p y =- 2 ,将其代入抛物线的方程整理得: ,022 2 =- -p x pkx 从而p x x x x pk 2 2121,2- ==+, 弦长为:) (cos )(2 212 2 24211||θp AB x x x x k = -+ =+ p AB 2||,1cos ,0===θθ,即为通径。 而 px y 22 -=与(1)的结果一样,py x 22 -=与(2)的结果一样,但是(1)与(2) 的两种表达式不一样,为了统一这两种不同的表达式,只须作很小的改动即可。现将改动陈述于下: (3)已知:抛物线的方程为 px y 22 =)0(>p ,过焦点F 的弦AB 交抛物线于A ,B 两点,且弦AB 与抛物线的对称轴的夹角为θ,求弦AB 的长。 圆锥曲线的中点弦问题 一:圆锥曲线的中点弦问题: 遇到中点弦问题常用“韦达定理”或“点差法”求解. ①在椭圆中,以为中点的弦所在直线的斜率; ②在双曲线中,以为中点的弦所在直线的斜率; ③在抛物线中,以为中点的弦所在直线的斜率。 注意:因为Δ>0是直线与圆锥曲线相交于两点的必要条件,故在求解有关弦长、对称问题时,务必别忘了检验Δ>0! 1、以定点为中点的弦所在直线的方程 例1、过椭圆14 162 2=+y x 内一点)1,2(M 引一条弦,使弦被M 点平分,求这条弦所在直线的方程。 例2、已知双曲线12 2 2=-y x ,经过点)1,1(M 能否作一条直线l ,使l 与双曲线交于A 、B ,且点M 是线段AB 的中点。若存在这样的直线l ,求出它的方程,若不存在,说明理由。 策略:这是一道探索性习题,一般方法是假设存在这样的直线 ,然后验证它是否满足题设的条件。 本题属于中点弦问题,应考虑点差法或韦达定理。 2、 过定点的弦和平行弦的中点坐标和中点轨迹 例3、已知椭圆1257522=+x y 的一条弦的斜率为3,它与直线2 1=x 的交点恰为这条弦的中点M ,求点M 的坐标。 例4、已知椭圆125 752 2=+x y ,求它的斜率为3的弦中点的轨迹方程。 3、 求与中点弦有关的圆锥曲线的方程 例5、已知中心在原点,一焦点为)50,0(F 的椭圆被直线23:-=x y l 截得的弦的中点的横坐标为 2 1,求椭圆的方程。 ∴所求椭圆的方程是125 752 2=+x y 4、圆锥曲线上两点关于某直线对称问题 例6、已知椭圆13 42 2=+y x ,试确定的m 取值范围,使得对于直线m x y +=4,椭圆上总有不同的两点关于该直线对称。 五、注意的问题 (1)双曲线的中点弦存在性问题;(2)弦中点的轨迹应在曲线内。 利用点差法求解圆锥曲线中点弦问题,方法简捷明快,结构精巧,很好地体现了数学美,而且应用特征明显,是训练思维、熏陶数学情感的一个很好的材料,利于培养学生的解题能力和解题兴趣。 点差法公式在椭圆中点弦问题中的妙用 定理 在椭圆122 22=+b y a x (a >b >0)中,若直线l 与椭圆相交于M 、N 两点,点) ,(00y x P 是弦MN 的中点,弦MN 所在的直线l 的斜率为MN k ,则22 00a b x y k MN -=?. 证明:设M 、N 两点的坐标分别为),(11y x 、),(22y x , 则有???????=+=+)2(.1)1(,122 22 2222 1221 b y a x b y a x )2()1(-,得.022 22 122 22 1=-+-b y y a x x .22 12121212a b x x y y x x y y -=++?--∴ 又.22,21211212x y x y x x y y x x y y k MN ==++--= .22 a b x y k MN -=?∴ 同理可证,在椭圆122 22=+a y b x (a >b >0)中,若直线l 与椭圆相交于M 、N 两点,点) ,(00y x P 是弦MN 的中点,弦MN 所在的直线l 的斜率为MN k ,则22 00b a x y k MN -=?. 典题妙解 例1 设椭圆方程为14 2 2 =+y x ,过点)1,0(M 的直线l 交椭圆于点A 、B ,O 为坐标原点,点P 满足 1()2OP OA OB =+ ,点N 的坐标为?? ? ??21,21.当l 绕点 M 旋转时,求: (1)动点P 的轨迹方程; (2)||NP 的最大值和最小值. 解:(1)设动点P 的坐标为),(y x .由平行四边形法则可知:点P 是弦AB 的中点 . A O P α l B A O 1 θ2 θθ P Q α 巧用“三余弦定理”解题 “三余弦定理”的内容:如图1,直线AO 是平面α 的斜线,AQ 是AO 在平面内的射影,直线AP 在平面α内.设21,,θθθ=∠=∠=∠QAP OAQ OAP ,有以下结论: 21cos cos cos θθθ?=.我们可以形象地把这个结 论称为“三余弦定理”,应用“三余弦定理”可以使我们 的很多立体几何问题的解决变得简单. 图1 应用“三余弦定理”解题的步骤如下: 1. 明确三线:平面内的直线(以下简称“内线”),平面的斜线和斜线在平面内的射影. 2. 明确三角:斜线与“内线”所成为θ,斜线与射影所成的角为1θ,射影与“内线”所成的角为2θ. 3. 定理运算. 例 1.如图2,已知AO 是平面α的一条斜线,OB ⊥α,B 是垂足,AP 是α内一直线,∠OAP=60o ,∠BAP=45o ,求斜线AO 与平面α所成的角. 分析:AP 是“内线”,AO 是斜线,AB 是射影,所以21,,θθθ=∠=∠=∠BAP OAB OAP ,直接利用“三 余弦定理”求解.解题过程略. 略解: 点评:斜线与平面所成的角即斜线与射影所成的角,明确了“三线”与“三角”,直接代定理求解. 图2 变式1:已知∠OAB=45o ,∠BAP=45o ,求直线AO 与AP 所成的角; 分析:同例1. 变式2:已知∠OAB=45o ,∠BAP=45o , l //AP , 求直线AO 与l 所成的角; 分析:因为l //AP ,直线AO 与AP 所成的角同AO 与l 所成的角相等.我们在解题时,只需要明确“三线”,这时l 是“内线”,AO 是斜线,AB 是射影,然后斜线 AO 与“内线”l 所成 为θ,斜线AO 与射影AB 所成的角为1θ,射影AB 与“内线”l 所成的角为2θ, 问题迎刃而解. 例2.如图3,在棱长为1正方体ABCD- A 1B 1C 1D 1中,E 、F 分别是B 1C 1和CC 1的中点,求异面直线A 1B 与EF 所成角的余弦值. C 1 A B C D A 1 B 1 D 1 F E 用点差法解圆锥曲线的中点弦问题 与圆锥曲线的弦的中点有关的问题,我们称之为圆锥曲线的中点弦问题。 解圆锥曲线的中点弦问题的一般方法是:联立直线和圆锥曲线的方程,借助于一元二次方程的根的判别式、根与系数的关系、中点坐标公式及参数法求解。 若设直线与圆锥曲线的交点(弦的端点)坐标为),(11y x A 、),(22y x B ,将这两点代入圆锥曲线的方程并对所得两式作差,得到一个与弦AB 的中点和斜率有关的式子,可以大大减少运算量。我们称这种代点作差的方法为“点差法”。 本文用这种方法作一些解题的探索。 一、以定点为中点的弦所在直线的方程 例1、过椭圆14 162 2=+y x 内一点)1,2(M 引一条弦,使弦被M 点平分,求这条弦所在直线的方程。 解:设直线与椭圆的交点为),(11y x A 、),(22y x B )1,2(M 为AB 的中点 ∴421=+x x 221=+y y 又A 、B 两点在椭圆上,则1642121=+y x ,1642 222=+y x 两式相减得0)(4)(22212221=-+-y y x x 于是0))((4))((21212121=-++-+y y y y x x x x ∴ 2 1244)(421212121-=?-=++-=--y y x x x x y y 即21-=AB k ,故所求直线的方程为)2(2 11--=-x y ,即042=-+y x 。 例2、已知双曲线12 2 2=-y x ,经过点)1,1(M 能否作一条直线l ,使l 与双曲线交于A 、B ,且点M 是线段AB 的中点。若存在这样的直线l ,求出它的方程,若不存在,说明理由。 策略:这是一道探索性习题,一般方法是假设存在这样的直线 ,然后验证它是否满足题设的条件。本题属于中点弦问题,应考虑点差法或韦达定理。 解:设存在被点M 平分的弦AB ,且),(11y x A 、),(22y x B 则221=+x x ,221=+y y 122121=-y x ,122 222=-y x 两式相减,得 0))((2 1))((21212121=-+--+y y y y x x x x ∴22121 =--=x x y y k AB 故直线)1(21:-=-x y AB 由?? ???=--=-12)1(2122y x x y 消去y ,得03422=+-x x ∴ 08324)4(2<-=??--=? 这说明直线AB 与双曲线不相交,故被点M 平分的弦不存在,即不存在这样的直线l 。 评述:本题如果忽视对判别式的考察,将得出错误的结果,请务必小心。由此题可看到中点弦问题中判断点的M 位置非常重要。(1)若中点M 在圆锥曲线内,则被点M 平分的弦一般存在;(2) 点差法求解中点弦问题 【定理1】 在椭圆(>>0)中,若直线与椭圆相交于M、N两点,点是弦MN的中点,弦MN所在的直线的斜率为,则、证明:设M、N 两点的坐标分别为、,则有,得又 【定理2】 在双曲线(>0,>0)中,若直线与双曲线相交于M、N两点,点是弦MN的中点,弦MN所在的直线的斜率为,则、证明:设M、N两点的坐标分别为、,则有,得又 【定理3】 在抛物线中,若直线与抛物线相交于M、N两点,点是弦MN 的中点,弦MN所在的直线的斜率为,则、证明:设M、N两点的坐标分别为、,则有,得又、、注意:能用这个公式的条件:(1)直线与抛物线有两个不同的交点;(2)直线的斜率存在、 一、椭圆 1、过椭圆+=1内一点P(2,1)作一条直线交椭圆于 A、B两点,使线段AB被P点平分,求此直线的方程. 【解】 法一:如图,设所求直线的方程为y-1=k(x-2),代入椭圆方程并整理,得(4k2+1)x2-8(2k2-k)x+4(2k-1)2-16=0,(*)又设直线与椭圆的交点为A(x1,y1),B(x2,y2),则x 1、x2是(*)方程的两个根,∴x1+x2=、∵P为弦AB的中点,∴2==、解得k=-,∴所求直线的方程为x+2y-4=0、 法二:设直线与椭圆交点为A(x1,y1),B(x2,y2),∵P为弦AB 的中点,∴x1+x2=4,y1+y2=2、又∵ A、B在椭圆上,∴x+4y=16,x+4y= 16、两式相减,得(x-x)+4(y-y)=0,即(x1+x2)(x1-x2)+4(y1+y2)(y1-y2)=0、∴==-,即kAB=-、∴所求直线方程为y-1=-(x-2),即x+2y-4=0、 2、已知椭圆+=1,求它的斜率为3的弦中点的轨迹方程. 【解答】 解:设P(x,y),A(x1,y1),B(x2,y2).∵P为弦AB 的中点,∴x1+x2=2x,y1+y2=2y.则+=1,①+=1,②②﹣①得,=﹣.∴﹣=3,整理得:x+y=0.由,解得x=所求轨迹方程为: x+y=0.(﹣<x<)∴点P的轨迹方程为:x+y=0(﹣<x<); 3、(xx秋?启东市校级月考)中心在原点,焦点坐标为(0,5)的椭圆被直线3x﹣y﹣2=0截得的弦的中点的横坐标为,则椭圆方程为=1 . 【解答】 解:设椭圆=1(a>b>0),则a2﹣b2=50①又设直线3x﹣y ﹣2=0与椭圆交点为A(x1,y1),B(x2,y2),弦AB中点 (x0,y0)∵x0=,∴代入直线方程得y0=﹣2=﹣,由,得,∴AB 高中数学教学中的“情境.问题.反思.应用”----“余弦定理”教学案例分析 作者:王兵发布日期:2007-11-1 [摘要]:辩证唯物主义认识论、现代数学观和建构主义教学观与学习观指导下的“情境.问题.反思.应用”教学实验,旨在培养学生的数学问题意识,养成从数学的角度发现和提出问题、形成独立思考的习惯,提高学生解决数学问题的能力,增强学生的创新意识和实践能力。创设数学情境是前提,提出问题是重点,解决问题是核心,应用数学知识是目的,因此所设情境要符合学生的“最近发展区”。“余弦定理”具有一定广泛的应用价值,教学中我们从实际需要出发创设情境。 [关键词]:余弦定理;解三角形;数学情境 一、教学设计 1、教学背景 在近几年教学实践中我们发现这样的怪现象:绝大多数学生认为数学很重要,但很难;学得很苦、太抽象、太枯燥,要不是升学,我们才不会去理会,况且将来用数学的机会很少;许多学生完全依赖于教师的讲解,不会自学,不敢提问题,也不知如何提问题。这说明了学生一是不会学数学,二是对数学有恐惧感,没有信心,这样的心态怎能对数学有所创新呢?即使有所创新那与学生们所花代价也不成比例,其间扼杀了他们太多的快乐和个性特长。建构主义提倡情境式教学,认为多数学习应与具体情境有关,只有在解决与现实世界相关联的问题中,所建构的知识才将更丰富、更有效和易于迁移。我们在2003级进行了“创设数学情境与提出数学问题”教学实验,通过一段时间的教学实验,多数同学已能适应这种学习方式,平时能主动思考,敢于提出自己关心的问题和想法,从过去被动的接受知识逐步过渡到主动探究、索取知识,增强了学习数学的兴趣。 2、教材分析 “余弦定理”是全日制普通高级中学教科书(试验修订本?必修)数学第一册(下)的第五章第九节的主要内容之一,是解决有关斜三角形问题的两个重要定理之一,也是初中“勾股定理”内容的直接延拓,它是三角函数一般知识和平面向量知识在三角形中的具体运用,是解可转化为三角形计算问题的其它数学问题及生产、生活实际问题的重要工具,因此具有广泛的应用价值。本节课是“正弦定理、余弦定理”教学的第二节课,其主要任务是引入并证明余弦定理,在课型上属于“定理教学课”。布鲁纳指出,学生不是被动的、消极的知识的接受者,而是主动的、积极的知识的探究者。教师的作用是创设学生能够独立探究的情境,引导学生去思考,参与知识获得的过程。因此,做好“余弦定理”的教学,不仅能复习巩固旧知识,使学生掌握新的有用的知识,体会联系、发展等辩证观点,而且能培养学生的应用意识和实践操作能力,以及提出问题、解决问题等研究性学习的能力。 3、设计思路 建构主义强调,学生并不是空着脑袋走进教室的。在日常生活中,在以往的学习中,他们已经形成了丰富的经验,小到身边的衣食住行,大到宇宙、星体的运行,从自然现象到社会生抛物线焦点弦的弦长公式

中点弦问题(基础知识)

点差法公式在椭圆中点弦问题中的妙用

巧用三余弦定理解题

点差法求椭圆中点弦

点差法求解中点弦问题

余弦定理教学案例分析