三角形“垂心”定理的7种证法

三角形“垂心”定理的7种证法

李小飞

摘要:用赛瓦定理、作辅助线、三角形外接圆、向量法证明三角形垂心定理,形成典型的一题多解,到达异曲同工之妙,体现数学的内在联系。

关键词:三角形、垂心、垂线、圆、向量

目录:

三角形“垂心”定理的证法

1.1定理---------------------------------------------------------2

1.2预备定理---------------------------------------------------2

1.3定理的证法------------------------------------------------2

1.3.1证法1-----------------------------------------------------2

1.3.2证法2-----------------------------------------------------2

1.3.3证法3-----------------------------------------------------3

1.3.4证法4-----------------------------------------------------3

1.3.5证法5-----------------------------------------------------4

1.3.6证法6-----------------------------------------------------4

1.3.7证法7-----------------------------------------------------5

引注和参考资料-----------------------------------------------------------5

B' C'

F

E

D C

B

A

图( 1 )

三角形“垂心”定理的证法

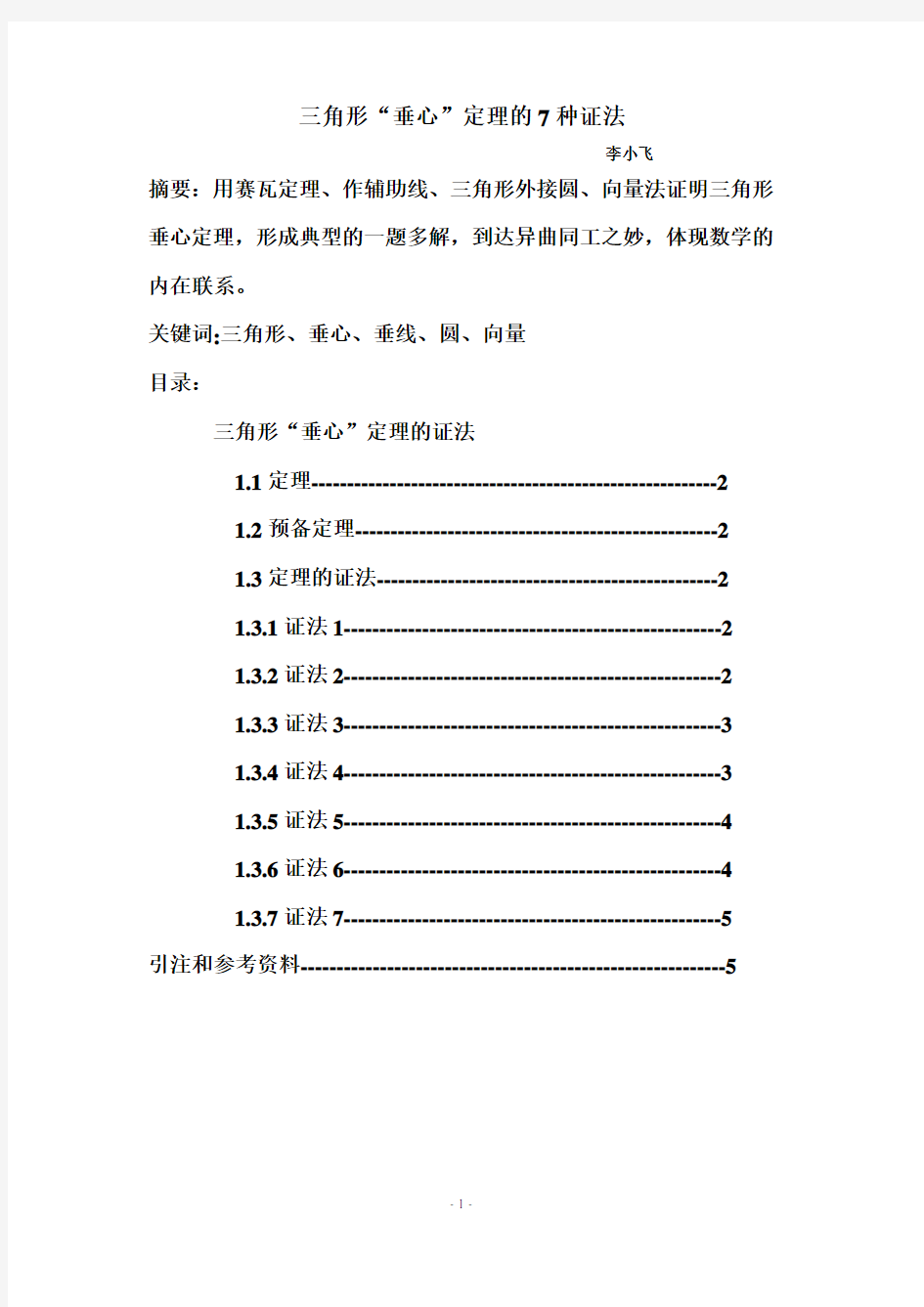

1.1定理:

三角形三条高相交于一点,这点叫做三角形的垂心(该定理俗称三角形“垂心”定理).

已知,如图(1)ABC

?中,AD,BE,CF

分别是边BC,CA,AB上的高.

求证: AD,BE,CF相交于一点

1.2预备定理:

1.塞瓦(Ceva)定理:设D、E、F分别是ABC

?三边BC、CA、AB

上的点,若

1

=

?

?

EA

CE

DC

BD

FB

AF

,则AD,BE,CF交于一点.

2.三角形“外心”定理:三角形三边的中垂线相交于一点,此点与三顶点等距,这点叫做

三角形的外心.

3. 三角形“内心”定理:三角形三内角平分线交于一点,此点与三边等距,这点叫做三

角形的内心.

1.3定理的证法

1.3.1证法1

如图(1),由已知可得,CAF

?∽BAE

??ABD

AB

AC

AE

AF

?

=,∽CBF

??CB

AB

BF

BD

=,ACD

?∽BCE

??.

AC

BC

CD

CE

=三式相乘得:

.1

.1=

?

?

=

?

?

=

?

?

AE

CE

CD

BD

BF

AF

AC

BC

CB

AB

AB

AC

CD

CE

BF

BD

AE

AF

即由塞瓦定理可得AD,BE,CF相交于一点.

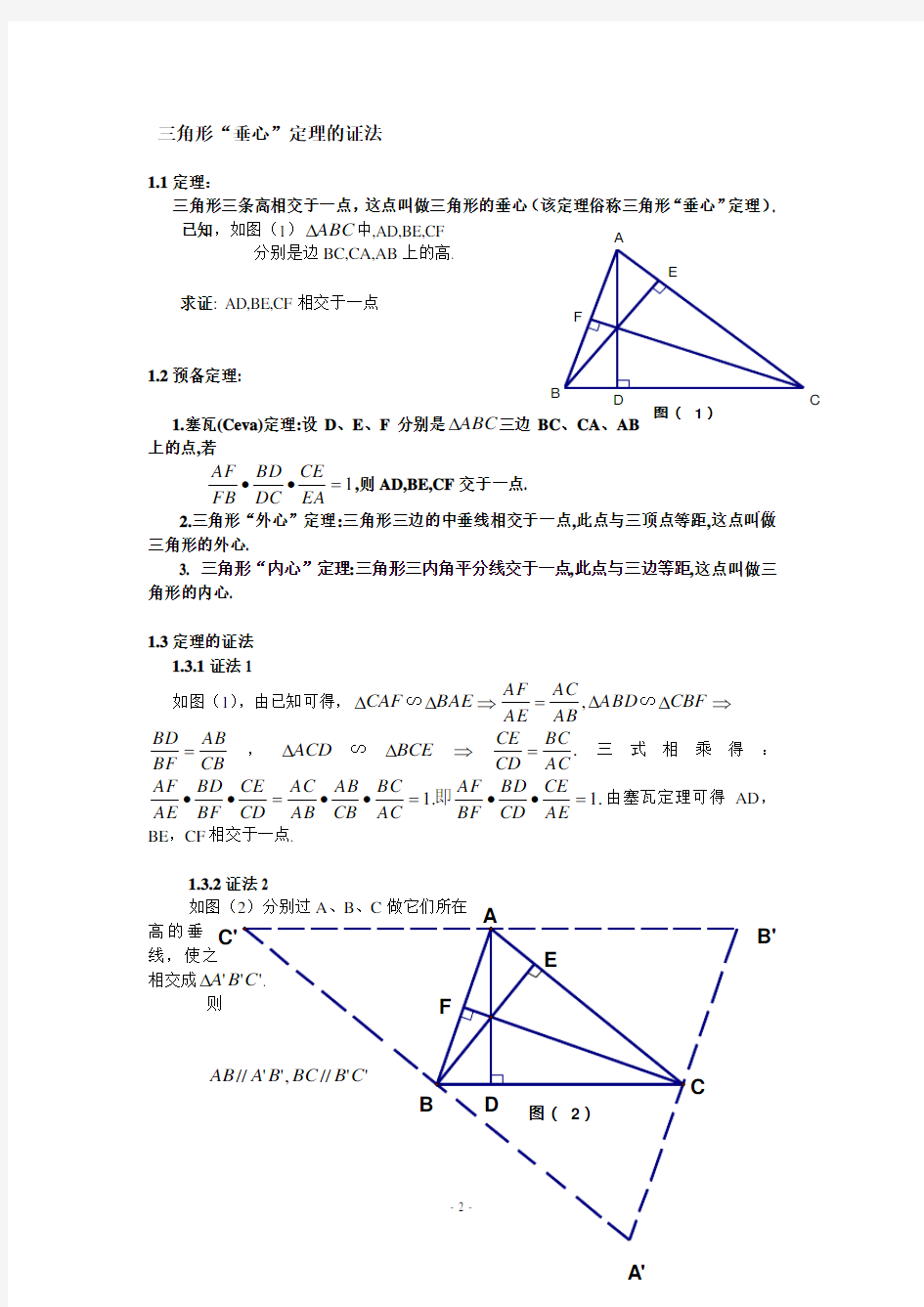

1.3.2证法2

如图(2)分别过A、B、C做它们所在

高的垂

线,使之

相交成'B

A

?

则

AB

B

'

'CB AB ABCB =∴∴为平行四边形

四边形

同理,'',','CB C A C A AB C ABA =∴=∴为平行四边形四边形 可见,CF 为边''B A 的中垂线。同理可得,BE 为边''A C 的中垂线,AD 为边''C B 的中垂线.CF BE AD ,,∴为'''C B A ?三边上的中垂线.由“外心”定理可知,AD 、BE 、CF 相交于一点.

1.3.3证法3

如图(3)连结DE ,EF ,FD , 则A 、B 、D 、E .21∠=∠∴在ABE Rt ?易知32∠=∠,1=∠∴又A 、F 、D 、C 43∠=∠∴,41∠=∠∴.可见,AD 平

分EDF ∠.同理可得,BE 平分DEF ∠,CF 平分

EFD ∠.在DEF ?中, 由“内心”定理可得,BE ,CF 相交于一点.

1.3.4证法4

如图(4)设AB 边上的高CF 与BC AC 于E.

连结DF ,因A 、F 、D 、C 21∠=∠∴又B 、D 、H 、F 32∠=∠∴,

31∠=∠∴在 BAE ?和中CAF ?可知0

90=∠=∠AFC AEB ,

AC BE ⊥∴,

∴BE 为边AC 上的高.

由此可见,高AD 、BE 、CF 相交于一点.

1.3.5证法5

如图(5)设边BC ,AC 上的高BE 相交于H.

连结DE ,作AB HF ⊥于F 。

连结CH ,

则A 、B 、D 、E 四点共圆,

21∠=∠∴又1∠与3∠互余,∠43∠=∠∴又C 、E 、H 、D 54∠=∠∴,53∠=∠∴。又01805=∠+∠BHC ,

01803=∠+∠∴BHC ,

∴C 、H 、F 三点共线。

即AB 边上的高CF 经过H 点。因而三条高AD 、BE 、CF 相交于一点.

1.3.6证法6

如图(6)设BC 边上的高AD 与AB 边上的高CF 相交于H ,连结BH 并延长交AC 于E.建立如图所示的直角坐标系,并设A 、B 、C 三点的坐标分别为: A (0,a ),B (b,0),C (c,0),则

AC

BE c

a

a c c

a

c a a c b a bc a bc H H a

bc

y x c x a b y c x y CF a

b

AB CF b a b a K K K K K K K AC BH AC BH CF CF AB ⊥∴-=-?=?-=--==---=∴??? ?

?

-∴-==-=

-=

-∴=∴⊥-=--=

1

)(.

00.00

.

0.,0).()(0,,.00 又,坐标为点得令即所在直线方程

即BE 为AC 边上的高。可见高AD 、BE 、CF 相交于一点.

1.3.7证法7 如图(7),设边BC 上的高AD 与AB 边上的高CF 相交于H ,连结BH 并延长交

AC 于E 。

图( 7 )

D

B

C

设a HA =,b HB =,c HC =则a b AB -=。0=?∴⊥HC AB AB CF

即()

0,.,=?∴⊥-=?=?∴?-BC AD ,且又,

即()0=?-a b c ()AC a c a c b b a c b b a c a =-=-∴?=?∴?=?∴ ,0,,

0=?∴可见,AC BE ⊥, 即BE 是AC 边上的高.ABC ?∴三边上的

高AD 、BE 、CF 相交于一点.

引注和参考资料:

上述7种证法中,其中证法2是由高斯最早发现的,所以此证法又叫做高斯“外心”证法。证法3是由杨乐(我国数学家)最早(读初中时)发现的,所以此证法又叫做杨乐“内心”证法。其余证法是由后人(包括笔者)所创.

三角形五心及其性质

三角形的三条高的交点叫做三角形的垂心。 三角形垂心的性质 设△ABC的三条高为AD、BE、CF,其中D、E、F为垂足,垂心为H,角A、B、 C的对边分别为a、b、c,p=(a+b+c)/2. 1、锐角三角形的垂心在三角形内;直角三角形的垂心在直角顶点上;钝角三角形的 垂心在三角形外. 2、三角形的垂心是它垂足三角形的内心;或者说,三角形的内心是它旁心三角形的 垂心; 3、垂心H关于三边的对称点,均在△ABC的外接圆上。 4、△ABC中,有六组四点共圆,有三组(每组四个)相似的直角三角形,且AH?HD=BH?HE=CH?HF。 5、 H、A、B、C四点中任一点是其余三点为顶点的三角形的垂心(并称这样的四点为一—垂心组)。 6、△ABC,△ABH,△BCH,△ACH的外接圆是等圆。 7、在非直角三角形中,过H的直线交AB、AC所在直线分别于P、Q,则 AB/AP?tanB+AC/AQ?tanC=tanA+tanB+tanC。 8、三角形任一顶点到垂心的距离,等于外心到对边的距离的2倍。

9、设O,H分别为△ABC的外心和垂心,则∠BAO=∠HAC,∠ABH=∠OBC,∠BCO=∠HCA。 10、锐角三角形的垂心到三顶点的距离之和等于其内切圆与外接圆半径之和的2倍。 11、锐角三角形的垂心是垂足三角形的内心;锐角三角形的内接三角形(顶点在原三角形的边上)中,以垂足三角形的周长最短。 12、西姆松定理(西姆松线):从一点向三角形的三边所引垂线的垂足共线的充要条件是该点落在三角形的外接圆上。 13、设锐角△ABC内有一点T,那么T是垂心的充分必要条件是PB*PC*BC+PB*PA*AB+PA*PC*AC=AB*BC*CA。 垂心的向径 定义 设点H为锐角三角形ABC的垂心,向量OH=h,向量OA=a,向量OB=b,向量OC=c, 则h=(tanA a +tanB b +tanC c)/(tanA+tanB+tanC). 垂心坐标的解析解: 设三个顶点的坐标分别为(a1,b1)(a2,b2)(a3,b3),那么垂心坐标x=Δx/2/Δ,y=-Δy/2/Δ。 其中, Δ=det([x2-x1,x3-x2,y2-y1,y3-y2]); Δx=det([(x1+x2)*(x2-x1)+(y1+y2)*(y2-y1),y2-y1;(x2+x3)*(x3-x2)+(y2+y3)*(y3-y2),y3-y2]);

初中几何三角形五心及定理性质讲解学习

初中几何三角形五心定律及性质 三角形的重心,外心,垂心,内心和旁心称之为三角形的五心。 三角形五心定理是指三角形重心定理,外心定理,垂心定理,内心定理,旁心定理的总称 重心定理 三角形的三条边的中线交于一点。该点叫做三角形的重心。三中线交于一点可用燕尾定理证明,十分简单。(重心原是一个物理概念,对于等厚度的质量均匀的三角形薄片,其重心恰为此三角形三条中线的交点,重心因而得名)重心的性质: 1、重心到顶点的距离与重心到对边中点的距离之比为2︰1。 2、重心和三角形任意两个顶点组成的3个三角形面积相等。即重心到三条边的距离与三条边的长成反比。 3、重心到三角形3个顶点距离的平方和最小。 4、在平面直角坐标系中,重心的坐标是顶点坐标的算术平均数,即其重心坐标为((X1+X2+X3)/3,(Y1+Y2+Y3)/3)。 5. 以重心为起点,以三角形三顶点为终点的三条向量之和等于零向量。 外心定理

三角形外接圆的圆心,叫做三角形的外心。 外心的性质: 1、三角形的三条边的垂直平分线交于一点,该点即为该三角形的外心。 2、若O是△ABC的外心,则∠BOC=2∠A(∠A为锐角或直角)或 ∠BOC=360°-2∠A(∠A为钝角)。 3、当三角形为锐角三角形时,外心在三角形内部;当三角形为钝角三角形时,外心在三角形外部;当三角形为直角三角形时,外心在斜边上,与斜边的中点重合。 5、外心到三顶点的距离相等 垂心定理 图1 图2 三角形的三条高(所在直线)交于一点,该点叫做三角形的垂心。

垂心的性质: 1、三角形三个顶点,三个垂足,垂心这7个点可以得到6个四点圆。 2、三角形外心O、重心G和垂心H三点共线,且OG︰GH=1︰2。(此直线称为三角形的欧拉线(Euler line)) 3、垂心到三角形一顶点距离为此三角形外心到此顶点对边距离的2倍。 4、垂心分每条高线的两部分乘积相等。 推论: 1. 若D 、E 、F 分别是△ABC 三边的高的垂足,则∠1 = ∠2 。(图1) 2. 三角形的垂心是其垂足三角形的内心。(图1) 3. 若D 、E 、F 分别是△ABC 三边的高的垂足,则∠1 = ∠2 。(图2) 定理证明 已知:ΔABC中,AD、BE是两条高,AD、BE相交于点O,连接CO并延长交AB于点F ,求证:CF⊥AB 证明: 连接DE ∵∠ADB=∠AEB=90度 ∴A、B、D、E四点共圆 ∴∠ADE=∠ABE

三角形中位线定理的证明

备课偶得—— 三角形中位线定理的再证明 王贵林 皖南陵县烟墩镇烟墩中心初级中学 241313 三角形中位线定理:三角形的中位线平行第三边且等于第三边长的半。 关于它的证明方法,课本上给出了一种证法。笔者在备课中发现它的证法有8种之多,而且非常有趣,这里写出来与同仁共享,企斧正。 已知:如图1,△ABC 中,D 、E 分别为AB 、AC 的中点,求证:D E ∥BC 且 证法一、(构造法)如图2,延长DE 到F ,使EF=DE ,连结AF 、CF 、 DC ∵E 为AC 中点 ∴AE=CE ∵EF=DE ∴四边形ADCF 为平行四边形 ∴CF AD ∵D 为AB 中点 ∴AD=BD ∴BD CF ∴四边形DBCF 为平行四边形 ∴DF BC ∴DE=EF ∴DE ∥BC 且 证法二、(构造法)如图3,过CF 作CF ∥AB 交DE 的延长线于F ,则 ∠A=∠ACF ∵E 为AC 中点 ∴AE=CF ∴△AD E ≌△CFE (ASA ) ∴CF=AD ∵D 为AB 中点 ∴AD=BD ∴CF=BD ∵CF ∥BD ∴CF BD ∴四边形DBCF 为平行四边形 ∴DF BC ∴△ADE ≌△CFE ∴DE=EF ∴D E ∥BC 且 证法三、(同一法)如图4,过D 作D E ′∥BC ,交AC 于E ′,过E ′作E ′F ∥AB ,交BC 于F ,则 ∠B=∠ADE ′=∠E ′FC ,∠AE ′D=∠C 四边形DBFE ′是平行四边形 ∴E ′F=BD ∵D 为AB 中点 ∴AD=BD ∴E ′F=AD ∴△ADE ′≌△E ′FC (AAS ) ∴AE ′=CE ′即E ′为AC 中点 ∵E 为AC 中点 ∴E 与E ′重合即DE ∥BC ,△ADE ≌△EFC ,四边形DBFE 为平行四边形 ∴DE=CF DE=BF 即 ∴DE ∥BC 且 图1 B C A D E 图2 B C A D E F 图3 B C A D E F C 图4 B A D E F E ′ 图5 B C A D E 1 2 DE BC =1 2 DE BC =1 2DE BC =12 DE BC =1 2DE BC =

勾股定理16种证明方法

勾股定理的证明 【证法1】(课本的证明) a 、 b ,斜边长为 c ,再做三 个边长分别为a 、b 、c 的正方形,把它们像上图那样拼成两个正方形. 从图上可以看到,这两个正方形的边长都是a + b ,所以面积相等. 即 ab c ab b a 21 4214222?+=?++,整理得222c b a =+. 【证法2】(邹元治证明) 以a 、b 为直角边,以c 为斜边做四个全等的直角三角形,则每个直角三角形的面积 等于ab 21.把这四个直角三角形拼成如图所示形状,使A 、E 、B 三点在一条直线上,B 、F 、 C 三点在一条直线上,C 、G 、D 三点在一条直线上. ∵Rt ΔHAE ≌Rt ΔEBF, ∴∠AHE = ∠BEF . ∵∠AEH + ∠AHE = 90o, ∴∠AEH + ∠BEF = 90o. ∴∠HEF = 180o―90o= 90o. ∴ 四边形EFGH 是一个边长为c 的 正方形. 它的面积等于c 2. ∵Rt ΔGDH ≌Rt ΔHAE, ∴∠HGD = ∠EHA . ∵∠HGD + ∠GHD = 90o, ∴∠EHA + ∠GHD = 90o. 又∵∠GHE = 90o, ∴∠DHA = 90o+ 90o= 180o. ∴ABCD 是一个边长为a + b 的正方形,它的面积等于()2 b a +. ∴ ()2 22 14c ab b a +?=+. ∴2 2 2 c b a =+.

以a 、b 为直角边(b>a ), 以c 为斜 边作四个全等的直角三角形,则每个直角 三角形的面积等于ab 21. 把这四个直角三 角形拼成如图所示形状. ∵Rt ΔDAH ≌ Rt ΔABE, ∴∠HDA = ∠EAB . ∵∠HAD + ∠HAD = 90o, ∴∠EAB + ∠HAD = 90o, ∴ ABCD 是一个边长为c 的正方形,它的面积等于c 2. ∵EF = FG =GH =HE = b ―a , ∠HEF = 90o. ∴EFGH 是一个边长为b ―a 的正方形,它的面积等于()2 a b -. ∴()22 214c a b ab =-+?. ∴2 2 2 c b a =+. 【证法4】(1876年美国总统Garfiel d 证明) 以a 、b 为直角边,以c 为斜边作两个全等的直角三角形,则每个直角三角形的面 积等于ab 21. 把这两个直角三角形拼成如图所示形状,使A 、E 、B 三点在一条直线上. ∵Rt ΔEAD ≌Rt ΔCBE, ∴∠ADE = ∠BEC . ∵∠AED + ∠ADE = 90o, ∴∠AED + ∠BEC = 90o. ∴∠DEC = 180o―90o= 90o. ∴ΔDEC 是一个等腰直角三角形, 它的面积等于221c . 又∵∠DAE = 90o, ∠EBC = 90o, ∴ AD ∥BC . ∴ABCD 是一个直角梯形,它的面积等于()2 21 b a +. ∴()2 2212122 1 c ab b a +?=+. ∴2 22c b a =+.

三角形五心定律

垂心 三角形的三条高的交点叫做三角形的垂心。 锐角三角形垂心在三角形内部。 直角三角形垂心在三角形直角顶点。 钝角三角形垂心在三角形外部。 垂心是高线的交点 垂心是从三角形的各顶点向其对边所作的三条垂线的交点。 三角形三个顶点,三个垂足,垂心这7个点可以得到6个四点圆。 三角形上作三高,三高必于垂心交。 高线分割三角形,出现直角三对整, 直角三角有十二,构成六对相似形, 四点共圆图中有,细心分析可找清, 重心 重心是三角形三边中线的交点,三线交一可用燕尾定理证明,十分简单。证明过程又是塞瓦定理的特例。 重心的几条性质: 1、重心到顶点的距离与重心到对边中点的距离之比为2:1。 2、重心和三角形3个顶点组成的3个三角形面积相等。 3、重心到三角形3个顶点距离的平方和最小。 4、在平面直角坐标系中,重心的坐标是顶点坐标的算术平均,即其坐标为((X1+X2+X3)/3,(Y1+Y2+Y3)/3);空间直角坐标系——横坐标:(X1+X2+X3)/3 纵坐标:(Y1+Y2+Y3)/3 竖坐标:(z1+z2+z3)/3 5、三角形内到三边距离之积最大的点 内心 内心是三角形三条内角平分线的交点,即内切圆的圆心。 内心是三角形角平分线交点的原理:经圆外一点作圆的两条切线,这一点与圆心的连线平分两条切线的夹角(原理:角平分线上点到角两边距离相等)。 内心定理:三角形的三个内角的角平分线交于一点。该点叫做三角形的内心。 注意到内心到三边距离相等(为内切圆半径),内心定理其实极易证。 若三边分别为l1,l2,l3,周长为p,则内心的重心坐标为(l1/p,l2/p,l3/p)。 直角三角形的内心到边的距离等于两直角边的和减去斜边的差的二分之一。 双曲线上任一支上一点与两焦点组成的三角形的内心在实轴的射影为对应支的顶点。 希望对你有帮助!三角形五心定律 三角形的重心,外心,垂心,内心和旁心称之为三角形的五心。三角形五心定律指是三角形重心定律,外心定律,垂心定律,内心定律,旁心定律的总称。 一、三角形重心定律 三角形的三条边的中线交于一点。该点叫做作三角形的重心。三中线交于一点可用燕尾定理证明,十分简单。(重心原是一个物理概念,对于等厚度的质量均匀的三角形薄片,其重心恰为此三角形三条中线的交点,重心因而得名) 重心的性质: 1、重心到顶点的距离与重心到对边中点的距离之比为2∶1。 2、重心和三角形3个顶点组成的3个三角形面积相等。即重心到三条边的距离与三条边的

三角形的证明-知识点汇总

三角形的证明知识点汇总 知识点1 全等三角形的判定及性质 判定定理简称 判定定理的内容 性质 SSS 三角形分别相等的两个三角形全等 全等三角形对应边相等、对应角相等 SAS 两边及其夹角分别相等的两个三角形全等 ASA 两角及其夹边分别相等的两个三角形全等 AAS 两角分别相等且其中一组等角的对边相等的两个三角形全等 HL (Rt △) 斜边和一条直角边分别相等的两个直角三角形全等 知识点2 等腰三角形的性质定理及推论 内容 几何语言 条件与结论 等腰三角形的性质定理 等腰三角形的两底角相等。简述为:等边对等角 在△ABC 中,若AB=AC ,则∠B=∠C 条件:边相等,即AB=AC 结论:角相等,即∠B=∠ C 推论 等腰三角形顶角的平分线、 底边上的中线及底边上的 高线互相垂直,简述为:三 线合一 在△ABC ,AB=AC ,AD ⊥BC , 则AD 是BC 边上的中线,且 AD 平分∠BAC 条件:等腰三角形中已知顶点的平分线,底边上的中线、底边上的高线之一 结论:该线也是其他两线 等腰三角形中的相等线段:1、等腰三角形两底角的平分线相等;2、等腰三角形两腰上的高相等;3、两腰上的中线相等;4、底边的中点到两腰的距离相等 知识点3 等边三角形的性质定理 内容 性质定理 等边三角形的三个内角都相等,并且每个角都等于60度 解读 (1)等边三角形是特殊的等腰三角形。它具有等腰三角形的一切性质 (2)等边三角形每条边上的中线、高线和所对角的平分线“三线合一” 【易错点】所有的等边三角形都是等腰三角形,但不是所有的等腰三角形都是等边三角形 知识点4 等腰三角形的判定定理 内容 几何语言 条件与结论 等腰三角形的判定定理 有两个角相等的三角形是等腰三角形,简述为:等校对等边 在△ABC 中,若∠B=∠C 则AC=BC 条件:角相等,即∠B=∠C 结论:边相等,即AB=AC 解读 对“等角对等边”的理解仍然要注意,他的前提是“在同一个三角形中” 拓展 判定一个三角形是等腰三角形有两种方法:1、利用等腰三角形;2、利用等腰三角形的判定定理,即“等角对等边” 知识点5 反证法 概念 证明的一般步骤

三角形五心的经典考题

有关三角形五心的经典试题 三角形的外心、重心、垂心、内心及旁心,统称为三角形的五心. 一、外心. 三角形外接圆的圆心,简称外心.与外心关系密切的有圆心角定理和圆周角定理. 例1.过等腰△ABC 底边BC 上一点P 引PM ∥CA 交AB 于M ;引PN ∥BA 交AC 于N .作点P 关于 MN 的对称点P ′.试证:P ′点在△ABC 外接圆上. (杭州大学《中学数学竞赛习题》) 分析:由已知可得MP ′=MP =MB ,NP ′=NP =NC ,故点M 是△P ′BP 的外心,点 N 是△P ′PC 的外心.有 ∠BP ′P =21∠BMP =21∠BAC , ∠PP ′C =21∠PNC =2 1 ∠BAC . ∴∠BP ′C =∠BP ′P +∠P ′PC =∠BAC . 从而,P ′点与A ,B ,C 共圆、即P ′在△ABC 外接圆上. 由于P ′P 平分∠BP ′C ,显然还有 P ′B :P ′C =BP :PC . 例2.在△ABC 的边AB ,BC ,CA 上分别取点P ,Q ,S .证明以△APS ,△BQP ,△CSQ 的外心为 顶点的三角形与△ABC 相似. (B ·波拉索洛夫《中学数学奥林匹克》) 分析:设O 1,O 2,O 3是△APS ,△BQP , △CSQ 的外心,作出六边形 O 1PO 2QO 3S 后再由外 心性质可知 ∠PO 1S =2∠A , ∠QO 2P =2∠B , ∠SO 3Q =2∠C . ∴∠PO 1S +∠QO 2P +∠SO 3Q =360°.从而又知∠O 1PO 2+ ∠O 2QO 3+∠O 3SO 1=360° 将△O 2QO 3绕着O 3点旋转到△KSO 3,易判断△KSO 1≌△O 2PO 1,同时可得△O 1O 2O 3≌△O 1KO 3. ∴∠O 2O 1O 3=∠KO 1O 3=2 1 ∠O 2O 1K = 21 (∠O 2O 1S +∠SO 1K ) =21 (∠O 2O 1S +∠PO 1O 2) =2 1 ∠PO 1S =∠A ; 同理有∠O 1O 2O 3=∠B .故△O 1O 2O 3∽△ABC . 二、重心 三角形三条中线的交点,叫做三角形的重心.掌握重心将每 A B C P P M N 'A B C Q K P O O O ....S 123

三角形的证明知识点汇总

百度文库- 让每个人平等地提升自我 1 三角形的证明知识点汇总 判定定理简称判定定理的内容性质SSS 三角形分别相等的两个三角形全等 全等三角形对 应边相等、对 应角相等SAS 两边及其夹角分别相等的两个三角形全等 ASA 两角及其夹边分别相等的两个三角形全等 AAS 两角分别相等且其中一组等角的对边相等的两个三角形全等 HL(Rt△)斜边和一条直角边分别相等的两个直角三角形全等 知识点2 等腰三角形的性质定理及推论 内容几何语言条件与结论 等腰三角形的性质定理等腰三角形的两底角相等。 简述为:等边对等角 在△ABC中,若AB=AC,则 ∠B=∠C 条件:边相等,即AB=AC 结论:角相等,即∠B=∠C 推论等腰三角形顶角的平分线、 底边上的中线及底边上的 高线互相垂直,简述为:三 线合一 在△ABC,AB=AC,AD⊥BC, 则AD是BC边上的中线,且 AD平分∠BAC 条件:等腰三角形中已知顶点的 平分线,底边上的中线、底边上 的高线之一 结论:该线也是其他两线 等腰三角形中的相等线段:1、等腰三角形两底角的平分线相等;2、等腰三角形两腰上的高相等;3、两腰上的中线相等;4、底边的中点到两腰的距离相等 知识点3 等边三角形的性质定理 内容 性质定理等边三角形的三个内角都相等,并且每个角都等于60度 解读(1)等边三角形是特殊的等腰三角形。它具有等腰三角形的一切性质 (2)等边三角形每条边上的中线、高线和所对角的平分线“三线合一” 【易错点】所有的等边三角形都是等腰三角形,但不是所有的等腰三角形都是等边三角形 知识点4 等腰三角形的判定定理 内容几何语言条件与结论 等腰三角形的判定定理有两个角相等的三角形是等腰 三角形,简述为:等校对等边 在△ABC中,若∠B=∠C则AC=BC 条件:角相等,即∠B=∠C 结论:边相等,即AB=AC 解读对“等角对等边”的理解仍然要注意,他的前提是“在同一个三角形中” 拓展判定一个三角形是等腰三角形有两种方法:1、利用等腰三角形;2、利用等腰三角形的判定定理,即“等角对等边” 知识点5 反证法 概念证明的一般步骤

三角形的重心定理及其证明

三角形的重心定理及其证明 积石中学王有华 同学们在学习几何时,常常用到三角形的重心定理.但很多同学不会证明这个定理?下面给出三种证明方法,你阅读后想一想,哪一种证明方法最好. 已知:(如图)设ABC V 中,L 、M 、N 分 别是BC 、CA 、AB 的中点. 求证:AL 、BM 、CN 相交于一点G ,且 AG ﹕GL= BG ﹕GM= CG ﹕GN=2﹕1. 证明1(平面几何法):(如图1)假设中 线AL 与BM 交于G ,而且假设C 与G 的连线与AB 边交于N ,首先来证明N 是AB 的中点. 现在,延长GL ,并在延长线上取点D ,使GL=LD 。因为四边形BDCG 的对角线互相平分,所以BDCG 是平行四边形.从而,B G ∥DC ,即GM ∥DC.但M 是AC 的中点,因此,G 是AD 的中点. 另一方面,GC ∥BD ,即NG ∥BD.但G 是AD 的中点,因此N 是AB 的中点. 另外,G 是AD 的中点,因此AG ﹕GL=2﹕1.同理可证: BG ﹕GM=2﹕1, CG ﹕GN=2﹕1. 这个点G 被叫做ABC V 的重心. 证明2(向量法):(如图2)在ABC V 中,设AB 边上的中B C

线为CN ,AC 边上的中线为BM ,其交点为 G ,边BC 的中点为L ,连接AG 和GL ,因 为B 、G 、M 三点共线,且M 是AC 的中点, 所以向量BG u u u r ∥BM u u u u r ,所以,存在实数1λ ,使得 1BG BM λ=uuu r uuu u r ,即 1()AG AB AM AB λ-=-u u u r u u u r u u u u r u u u r 所以,11(1)AG AM AB λλ=+-u u u r u u u u r u u u r =111(1)2 AC AB λλ+-u u u r u u u r 同理,因为C 、G 、N 三点共线,且N 是AB 的中点. 所以存在实数2λ,使得 22(1)AG AN AC λλ=+-u u u r u u u r u u u r = 221(1)2 AB AC λλ+-uu u r uuu r 所以 111(1)2AC AB λλ+-u u u r u u u r = 221(1)2 AB AC λλ+-u u u r u u u r 又因为 AB uuu r 、 AC u u u r 不共线,所以 1221112112λλλλ=-=-??? 所以 1223λλ== ,所以 1133AG AB AC =+uuu r uu u r uuu r . 因为L 是BC 的中点,所以GL GA AC CL =++u u u r u u u r u u u r u u r =111()332AB AC AC CB -+++u u u r u u u r u u u r u u u r =121()332AB AC AB AC -++-uuu r uuu r uuu r uuu r =1166 AB AC +uuu r uuu r ,即2AG GL =u u u r u u u r ,所以A 、G 、L 三点共线.故AL 、BM 、CN 相交于一点G ,且AG ﹕GL= BG ﹕GM= CG ﹕GN=2﹕1 C

勾股定理的不同证法

勾股定理的不同证法 证法1:设三角形较短的两边长度分别为a和b,较长的边为c, 如果a的二次方与b的二次方的和等于c的二次方,最长边对 应的角为直角,则已证明勾股定理:a2+b2=c2 证法2:以三角形三边延伸做三个正方形,边长分别为a,b, c,如果正方形(a边长)加正方形(b边长)面积和等于正方 形(c边长),则a2+b2=c2,已证明勾股定理。 证法3:以a,b为直角边,以c为斜边做两个全等的三角形, 则每个直角三角三角形的面积等于?ab,把这两个直角三 角形如图所示,使A,E,B三点在一条直线上。 ∵Rt△EAD≌RT△CBE, ∴∠ADE=∠BEC, ∵∠AED+∠ADE=90° ∴∠AED+∠BEC=90° ∴∠DEC=180°—90°=90° ∴△DEC是一个等腰直角三角形 它的面积等于?c2 又因为∠DAE=90°,∠EBC=90°, ∴AD∥BC ∴ABCD是一个直角梯形,它的面积等于?(a+b)2 ∴?(a+b)2=2·?ab+?c2 ∴a2+b2=c2 证法4:做8个全等的直角三角形设它们的两条直 角边长为a,b,斜边长为c,在做三个边长为a,b, c的正方形,把它们像左图那样拼成两个正方形,从 左图可以看到,这两个正方形的边长都是a+b,所 以面积相等,即: a2+b2+4·?ab等于c2+4·?ab,整理便得a2+b2=c2 证法5:以a,b为直角边(b>a),以c为斜边做四 个全等的直角三角形,则每个直角三角形的面积等于?ab,把这 四个直角三角形拼成如图所示形状。 ∵RtDAH≌Rt△ABE, ∴∠HDA=∠EAB ∵∠HAD+∠HAD=90° ∴∠EAB+∠HAD=90° ∴ABCD是一个边长为c的正方形,它的面积等于c2 ∵EF=FG=GH=HE=b—a ∠HEF=90° ∴EFGH是一个边长为b—a的正方形,它的面积等于(b—a)2 4·?ab+(b—a)2等于c2 ∴a2+b2=c2 证法6:从这张图可以得到一个矩形和三个三角形,推导公式如下:

完整版初中几何三角形五心及定理性质

初中几何三角形五心定律及性质三角形的重心,外心,垂心,内心和旁心称之为三角形的五心。三角形五心定理是指三角形重心定理,外心定理,垂心定理,内心定理,旁心定理的总称 重心定理 三角形的三条边的中线交于一点。该点叫做三角形的重心。三中线交于一点可用燕尾定理证明,十分简单。(重心原是一个物理概念,对于等厚度的质量均匀的三角形薄片,其重心恰为此三角形三条中线的交点,重心因而得名) 重心的性质: 1、重心到顶点的距离与重心到对边中点的距离之比为2︰1。 2、重心和三角形任意两个顶点组成的3个三角形面积相等。即重心到三条边的距离与三条边的长成反比。 3、重心到三角形3个顶点距离的平方和最小。 4、在平面直角坐标系中,重心的坐标是顶点坐标的算术平均数,即其重心坐标为((X1+X2+X3)/3,(Y1+Y2+Y3)/3)。 5. 以重心为起点,以三角形三顶点为终点的三条向量之和等于零向量。

外心定理 页6 共页1 第 三角形外接圆的圆心,叫做三角形的外心。外心的性质:、三角形的三条边的垂直平分线交于一点,该点即为该三角形的外心。1为锐角或直角)或A是△ABC的外心,则∠BOC=2∠(∠A2、若O ∠为钝角)。A(∠A∠BOC=360°-2当三角形为钝角三角形时,外心在三角形内部;、当三角形为锐角三角形时,3外心在三角形外部;当三角形为直角三角形时,外心在斜边上,与斜边的中点重合。、外心到三顶点的距离相等5 垂心定理

2 图图1 三角形的三条高(所在直线)交于一点,该点叫做三角形的垂心。页6 共页2 第 垂心的性质:6个四点圆。1、三角形三个顶点,三个垂足,垂心这7个点可以得到。(此直︰2三点共线,且OG︰GH=1、重心2、三角形外心OG和垂心H Euler line))线称为三角形的欧拉线(倍。、垂心到三角形一顶点距离为此三角形外心到此顶点对边距离的32 、垂心分每条高线的两部分乘积相等。4推论:)。(图1ABC 三边的高的垂足,则∠1 = ∠2 、1. 若 D 、 E F 分别是△(图1)2. 三角形的垂心是其垂足三角形的内心。2)∠2 。(图∠E 、F 分别是△ABC 三边的高的垂足,则1 = 、3. 若 D 定理证明并延长,连接相交于点OCO、中,ADBE是两条高,AD、

三角形中位线定理的几种证明方法及教学中需要说明的地方

三角形中位线定理的证明及其教学说明一、三角形中位线定理的几种证明方法,则,,使,连结CF法1:如图所示,延长中位线DE至F DF FC BCFD 是平行四边形,BD,则四边形BC有AD FC,所以。因为1DE ,所以.BC 2,有F,则作FC 交DE的延长线于法2C 因为,DF BC。为平行四边形,AD,那么BDFC ,则四边形BCFD1.所以DE BC 2 ,连接CF、DC、AF,则四边形ADCF至法3:如图所示,延长DEF,使BD,那么四边形BCFDCFAD ,所以FC 为平行四边形,为平行四边形,有1BC.DE ,所以BCDF 。因为2 法4:如图所示,过点E作MN∥AB,过点A作AM∥BC,则四边形ABNM为平行四边形,易证,从而点E是MN的中点,易证四边形ADEM和BDEN都

CENAEM 1。DEDE∥BC,即DE=AM=NC=BN为平行四边形,所以,BC 2 法5:如图所示,过三个顶点分别向中位线作垂线. 二、教学说明 1、三角形中位线定理的另外一种猜想过程:“二维”转化为“一维” 在引导学生探索三角形中位线定理时,由于学生画出中位线后,就不难直观地发现平行关系,难的是发现数量关系,我联想到在此之前认识线段中点时的一道典型例题,挖掘它与原有知识的内在联系,从而作如下探索引导。 ⑴如图,A为线段BC(或线段BC的延长线)上的任意一点,D、E分别是AB、AC 的中点,线段DE与BC有什么关系? A BEDC 图⑴: ⑵如果点A不在直线BC上,图形如何变化?上述结论仍然成立吗? A

ED BC 图⑵:,上时A的顶点运动到直线BC说明:学生观察(几何画板制作的)课件演示:当△ABC上,这样由“二维”转化为“一维”,学生就不难猜想性质的BC 中位线DE也运动到如果教师直接叫学.两方面,特别是数量关系,而想到去度量、验证和猜想,水到渠成. 生去度量角度和长度,是强扭的瓜不甜、教学重点:本课重点是掌握和运用三角形中位线定理。2第一,要知道中位线定理的作用:可以证明两条直线平行及线段的倍分关系,计算边长或中位线的长。第二,要知道中位线定理的使用形式,如: A DE是△ABC的中位线∵ ED1BCDE ,BC∥∴ DE2CB. 第三,让学生通过部分题目进行训练,进而掌握和运用三角形中位线定理。 题1 如图4.11-7,Rt△ABC,∠BAC=90°,D、E分别为AB,BC的中点,点F 在CA延长线上,∠FDA=∠B. (1)求证:AF=DE;(2)若AC=6,BC=10,求四边形AEDF的周长.

三角形的五心性质以及典型问题--初中数学竞赛

三角形的五心 三角形的“五心”指的是三角形的外心,内心,重心,垂心和旁心. 一.三角形的外心 定理1:三角形的三条边的垂直平分线交于一点,这点称为三角形的外心(外接圆圆心). 定理2:三角形的外心到三角形的三个顶点距离相等. 都等于三角形的外接圆半径. 定理3:锐角三角形的外心在三角形内; 直角三角形的外心在斜边中点; 钝角三角形的外心在三角形外. 定理4:AOB C AOC B BOC A ∠=∠∠=∠∠= ∠2 1 ,21,21 1.如图所示,在锐角ABC ?中,BC AD ⊥于D ,AC DE ⊥于E ,AB DF ⊥于F ,O 为ABC ?的外心. 求证:(1)AEF ?∽ABC ? (2)EF AO ⊥ O F E D C B A 2.设O 为锐角ABC ?的外心,连接CO BO AO ,,并延长分别交对边于N M L ,,,则 CN BM AL 1 11++的值是_______________.(设R 为ABC ?外接圆半径) 二.三角形的内心 定理1:三角形的三条内角平分线交于一点,这点称为三角形的内心(内切圆圆心). 定理2:三角形的内心到三边的距离相等,都等于三角形内切圆半径. 定理3:内切圆半径r 的计算: 设三角形面积为S ,并记p =12(a +b +c ),则r =S p . 特别的,在直角三角形中,有 r =1 2 (a +b -c ). A B C O I K H E F A B C M

B C D A I B C E D A 定理4:I 为三角形的内心,A 、B 、C 分别为三角形的三个顶点,延长AO 交BC 边于N ,则有AI: IN=AB:BN=AC:CN=(AB+AC):BC 定理5:,2 1 90A BIC ∠+ =∠ B CIA ∠+=∠2190 , C AIB ∠+=∠2190 。 3.如图所示,⊙1O 与⊙2O 相交于B A ,两点,且2O 在⊙1O 的圆周上,弦C O 2交⊙2O 于D 。证明:D 是ABC ?的内心. 4.如图,在ABC ?中,点D 、E 是ABC ∠,ACB ∠的三等分线的交点,当?=∠60A 时,求BDE ∠度数 5.如图,I 是ABC ?的内心,AI 的延长线交ABC ?的外接圆于D ,则,DC DB DI ==

15相似三角形判定定理的证明知识讲解基础

相似三角形判定定理的证明(基础) 【学习目标】 1.熟记三个判定定理的内容. 2.三个判定定理的证明过程. 3.学选会用适当的方法证明结论的成立性. 【要点梳理】 要点一、两角分别相等的两个三角形相似 已知:如图,在△ABC和△A′B′C′中,∠A=∠A′,∠B=∠B′.求证:△ABC∽△A′B′C′. 证明:在△ABC的边AB(或它的延长线)上截取AD=A′B′,过点D作BC的平行线,交AC于点E,则 ∠ADE=∠B,∠AED=∠C, ADAE?(平行于三角形一边的直线与其他两边相交,截得的对应线段成比例). ABAC过点D作AC的平行线,交BC与点F,则 ADCF?(平行于三角形一边的直线与其他两边相交,截得的对应线段成比例). ABCBAECF?∴ACCB∵DE∥BC,DF∥AC, ∴四边形DFCE是平行四边形. ∴DE=CF. ∴AE:AC=DE:CB ADAEDE??. ∴ABACBC而∠ADE=∠B,∠DAE=∠BAC,∠AED=∠C, ∴△ADE∽△ABC. ∵∠A=∠A′,∠ADE=∠B=∠B′,AD=A′B′, ∴△ADE∽△A′B′C′. ∴△ABC∽△A′B′C′. 要点诠释:证明这个定理的正确性,是把它转化为平行线分线段成比例来证明的,注意转化时辅助线的做法.

【典型例题】类型一、两角分别相等的两个三角形相似,求证:△ADE∽△ABC.D, CE⊥AB,垂足为E1、在△ABC中,∠A=60°,BD⊥AC,垂足为 断可判∠AEC=∠ADB=90°,利用∠EAC=∠DAB路点拨】由BD⊥AC,CE⊥AB得到【思 ,加上∠EAD=∠CAB,根据三角形相似的==,利用比例性质得△AEC∽△ADB,则判定方法即可得到结论.【答案与解析】证明:∵BD⊥AC,CE⊥AB,∴∠AEC=∠ADB=90°,而∠EAC= ∠DAB,∴△AEC∽△ADB,∴,=∴,= ∵∠EAD=∠CAB,∴△ADE∽△ABC.有两组有两组角对应相等的两三角形相似;【总结升华】考查了相似三角形的判定与性质:对应边的比相等且夹角相等的两个三角形相似;相似三角形的对应边的比相等.举一反三°,ADE=60,且∠在BC、AC上,点是等边三角形D,E分别ABC【变式】如图,△CE. CD=AC?证求:BD? 【答案】证明:∵△ABC是等边三角形, ∴∠B=∠C=60°,AB=AC, ∵∠B+∠BAD=∠ADE+∠CDE,∠B=∠ADE=60°, ∴∠BAD=∠CDE, ,DCE△∽ABD△∴.ABBDCC BCD=AC BCD=AC 2、已知,Rt△ABC中,∠ACB=90°,点H在AC上,且线段HD⊥AB于D,BC的延长线与DH的延

勾股定理五种证明方法

勾股定理五种证明方法 【证法1】 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 做8 个全等的直角三角形,设它们的两条直角边长分别为a 、b ,斜边长为c ,再做三个边长分别为a 、b 、c 的正方形,把它们像上图那样拼成两个正方形. 从图上可以看到,这两个正方形的边长都是a + b ,所以面积相等. 即 ab c ab b a 214214222?+=?++, 整理得 222c b a =+. 【证法2】(邹元治证明) 以a 、b 为直角边,以c 为斜边做四个全等的直角三角形,则每个直角三角 形的面积等于ab 21. 把这四个直角三角形拼成如图所示形状,使A 、E 、B 三点 在一条直线上,B 、F 、C 三点在一条直线上,C 、G 、D 三点在一条直线上. ∵ Rt ΔHAE ≌ Rt ΔEBF, ∴ ∠AHE = ∠BEF . ∵ ∠AEH + ∠AHE = 90o, ∴ ∠AEH + ∠BEF = 90o . ∴ ∠HEF = 180o ―90o= 90o . ∴ 四边形EFGH 是一个边长为c 的 正方形. 它的面积等于c2. ∵ Rt ΔGDH ≌ Rt ΔHAE, ∴ ∠HGD = ∠EHA . ∵ ∠HGD + ∠GHD = 90o, ∴ ∠EHA + ∠GHD = 90o . 又∵ ∠GHE = 90o, ∴ ∠DHA = 90o+ 90o= 180o . ∴ ABCD 是一个边长为a + b 的正方形,它的面积等于()2b a +. ∴ ()2 2214c ab b a +?=+. ∴ 222c b a =+. 【证法3】(梅文鼎证明) 做四个全等的直角三角形,设它们的两条直角边长分别为a 、b ,斜边长为

勾股定理证法11种

证法1 一种借助面积完成的演绎证明(愚草提供),双击右侧图片可以清楚阅读: 另附:《对勾股定理及其逆定理教育价值的深层挖掘》[3]一文。 证法1 作四个全等的直角三角形,设它们的两条直角边长分别为a、b ;,斜边长为c. ;把它们拼成如图那样的一个多边形,使D、E、F在一条直线上。过点C作AC的延长线交DF于点P. ∵ D、E、F在一条直线上,;且RtΔGEF ;≌ RtΔEBD, ∴;∠EGF = ;∠BED, ∵;∠EGF + ;∠GEF = 90°, ∴;∠BED + ;∠GEF = 90°, ∴;∠BEG =180°―90°= 90° 又∵ AB = BE = EG = GA = c, ∴ ABEG是一个边长为c的正方形。 ∴;∠ABC + ;∠CBE = 90° ∵ RtΔABC ;≌ RtΔEBD, ∴;∠ABC = ;∠EBD. ∴;∠EBD + ;∠CBE = 90° 即;∠CBD= 90° 又∵;∠BDE = 90°,∠BCP = 90°, BC = BD = a. ∴ BDPC是一个边长为a的正方形。 同理,HPFG是一个边长为b的正方形. 设多边形GHCBE的面积为S,则 A+B=C 证法2

作两个全等的直角三角形,设它们的直角边长分别为a、b(b>a);,斜边长为c. ;再做一个边长为c的正方形。把它们拼成如图所示的多边形,使E、A、C三点在一条直线上. 过点Q作QP∥BC,交AC于点P. 过点B作BM⊥PQ,垂足为M;再过点 F作FN⊥PQ,垂足为N. ∵;∠BCA = 90°,QP∥BC, ∴;∠MPC = 90°, ∵ BM⊥PQ, ∴;∠BMP = 90°, ∴ BCPM是一个矩形,即∠MBC = 90°。 ∵;∠QBM + ;∠MBA = ;∠QBA = 90°, ∠ABC + ;∠MBA = ;∠MBC = 90°, ∴;∠QBM = ;∠ABC, 又∵;∠BMP = 90°,∠BCA = 90°,BQ = BA = c, ∴ RtΔBMQ ;≌ RtΔBCA. 同理可证RtΔQNF ;≌ RtΔAEF.即A2+B2=C2 证法3 作两个全等的直角三角形,设它们的两条直角边长分别为a、b(b>a);,斜边长为c. ;再作一个边长为c的正方形。把它们拼成如图所示的多边形. 分别以CF,AE为边长做正方形FCJI和AEIG, ∵EF=DF-DE=b-a,EI=b, ∴FI=a, ∴G,I,J在同一直线上, ∵CJ=CF=a,CB=CD=c, ∠CJB = ;∠CFD = 90°, ∴RtΔCJB ;≌ RtΔCFD ;, 同理,RtΔABG ;≌ RtΔADE, ∴RtΔCJB ;≌ RtΔCFD ;≌ RtΔABG ;≌ RtΔADE ∴∠ABG = ;∠BCJ, ∵∠BCJ +∠CBJ= 90°, ∴∠ABG +∠CBJ= 90°, ∵∠ABC= 90°, ∴G,B,I,J在同一直线上, A2+B2=C2。 证法4 作三个边长分别为a、b、c的三角形,把它们拼成如图所示形状,使H、C、B三点在一条直线上,连结 BF、CD. ;过C作CL⊥DE, 交AB于点M,交DE于点L. ∵ AF = AC,AB = AD, ∠FAB = ;∠GAD, ∴;ΔFAB ;≌;ΔGAD, ∵;ΔFAB的面积等于, ΔGAD的面积等于矩形ADLM

(完整版)三角形五心的证明

三角形五心 内心:内切圆的圆心,即三条角平分线的交点。 外心:外切圆的圆心,即三条中垂线的交点。 旁心:旁切圆的圆心,即三条角平分线的交点。(类似、但不同于内心)垂心:三条高的交点。 重心:三条中线的交点。 注:红线为所要证明的线,绿线为辅助线。 内心:三条角平分线的交点 证:过点O作三边的垂线,垂足分别为D、E、F。 由角平分线定理(角平分线上一点到两边的 距离相等)得: OD=OF,OF=OE ∴ OD=OE ∴AO为角BAC的平分线 外心:三条中垂线的交点 证:连结OA、OB、OC,并过O点作OF⊥BC于点F。 由线段中垂线定理(线段中垂线上一点到 两端点的距离相等),得: OA=OB,OA=OC. ∴OB=OC ∴点O在线段BC的中垂线上 ∴OF为线段BC的中垂线 旁心: 证:过点O作三边的垂线,垂足分别为D、E、F。 由角平分线定理(角平分线上一点到两边的 距离相等)得: OD=OF,OD=OE ∴ OF=OE ∴BO为角ABC的平分线

垂心:三条高的交点 证:连结DE,连结AO交BC于F点。 ∵角BDC=角BEC=90° ∴B、D、E、C四点共圆(以BC为直径的圆)。 ∴角FBO=角CDE ······① (同弦(弧)所对圆周角相等) 又∵角ODA=角AEO=90° ∴O、D、A、E四点共圆(以AO为直径的圆)。 ∴角AOE=角ADE (同弦(弧)所对圆周角相等) 且角AOE=角BOF ∴角ADE=角BOF ······② 由①②可知,角OFB=角ODA=90° ∴AF为BC边上的高。 重心:三条中线的交点 方法一: 证:连结AO交BC于点F。 ∵D为AB的中点 ∴S△ACD=S△BCD (S△表示三角形的面积) (底相等(AD=BD),高相同(都为点C到AB的距离)) S△AOD=S△BOD ∴S△AOC=S△BOC ······① 同理可得: S△BOC=S△AOB ······② 由①②得,S△AOC=S△AOB 又∵△AOC与△AOB底都为AO ∴它们高相等,即:点B和点C到AF的距离相等。 对于△AFB和△AFC,底相同(为AF),高相等(分别为点B和点C到AF的距离)。 ∴S△AFB=S△AFC 又对于△AFB和△AFC,高相同(为点A到BC的距离)。 ∴它们底相等,即:BF=CF ∴AF为三角形的中线。 方法二: 证:连AO交BC于点F,连DE交AF于点N, G,H分别为OB、OC的中点,连DG,EH。 连GH交AF于点M。 ∵DE为△ABC的中位线 ∴DE#1/2BC (#表示平行且等于) 同理,可得:GH#1/2BC ∴DE#GH 即:四边形DEHG为平行四边形。 易证,△ODN≌△OHM,得HM=DN ∵DG为△ABO的中位线 ∴DG∥NM,即四边形DGMN为平行四边形

全等三角形证明定理、习题

全等三角形证明 全等三角形共有5种判定方式:SSS、SAS、ASA、AAS、HL。特殊情况下平移、旋转、对折也会构成全等三角形。 全等三角形判定方法一:SSS(边边边),即三边对应相等的两个三角形全等. 举例:如下图,AC=BD,AD=BC,求证∠A=∠B. 证明:在△ACD与△BDC中{AC=BD,AD=BC,CD=CD. ∴△ACD≌△BDC.(SSS) ∴∠A=∠B.(全等三角形的对应角相等) 全等三角形判定方法二:SAS(边角边),即三角形的其中两条边对应相等,且两条边的夹角也对应相等的两个三角形全等. 举例:如下图,AB平分∠CAD,AC=AD,求证∠C=∠D. 证明:∵AB平分∠CAD. ∴∠CAB=∠BAD. 在△ACB与△ADB中{AC=AD,∠CAB=∠BAD,AB=AB. ∴△ACB≌△ADB.(SAS) ∴∠C=∠D.(全等三角形的对应角相等) 全等三角形判定方法三:ASA(角边角),即三角形的其中两个角对应相等,且两个角夹的的边也对应相等的两个三角形全等. 举例:如下图,AB=AC,∠B=∠C,求证△ABE≌△ACD. 证明:在△ABE与△ACD中{∠A=∠A,AB=AC,∠B=∠C. ∴△ABE≌△ACD.(ASA) 全等三角形判定方法四:AAS(角角边),即三角形的其中两个角对应相等,且对应相等的角所对应的边也对应相等的两个三角形全等. 举例:如下图,AB=DE,∠A=∠E,求证∠B=∠D. 证明:在△ABC与△EDC中{∠A=∠E,∠ACB=∠DCE,AB=DE. ∴△ABC≌△EDC.(AAS) ∴∠B=∠D.(全等三角形的对应角相等) 全等三角形判定方法五:HL(斜边、直角边),即在直角三角形中一条斜边和一条直角边对应相等的两个直角三角形全等. 举例:如下图,Rt△ADC与Rt△BCD,AC=BD,求证AD=BC. 证明:在Rt△ADC与Rt△BCD中{AC=BD,CD=CD. ∴Rt△ADC与Rt△BCD.(HL) ∴AD=BC.(全等三角形的对应边相等) 附加:平移、旋转或对折的两个三角形全等. 习题 1已知:如图,四边形ABCD中,AC平分角BAD,CE垂直AB 于E,且