农业有害生物抗药性及综合治理

都市农业有害生物防控案例

都市农业有害生物防控案例在繁华的都市中,农业虽然所占比例相对较小,但却发挥着重要的作用。

无论是满足城市居民对新鲜农产品的需求,还是为城市增添一抹绿色、提供休闲空间,都市农业都有着不可替代的价值。

然而,都市农业在发展过程中也面临着诸多挑战,其中有害生物的防控就是一个关键问题。

接下来,让我们通过几个具体的案例来深入了解都市农业有害生物防控的重要性和方法。

案例一:某城市蔬菜种植园的病虫害防治在城市的近郊,有一个规模较大的蔬菜种植园。

由于其地理位置靠近城市,周边环境复杂,人员流动频繁,给病虫害的传播创造了有利条件。

起初,种植园主采用了传统的化学农药防治方法。

这种方法在短期内确实能够有效地控制病虫害,但随着时间的推移,问题逐渐显现。

长期使用化学农药不仅导致害虫产生抗药性,使得防治效果大打折扣,而且还对土壤和水源造成了污染,影响了蔬菜的品质和安全性。

为了解决这些问题,种植园主决定转变防治策略。

他们首先加强了对种植园的管理,定期清理病叶、病株,减少病虫害的滋生源头。

同时,引入了生物防治手段,如释放害虫的天敌——瓢虫、草蛉等,利用生物之间的相互制约关系来控制害虫数量。

此外,还采用了物理防治方法,如设置防虫网、黄板诱杀等,阻止害虫进入种植区域。

经过一段时间的努力,种植园的病虫害得到了有效控制,蔬菜的品质和产量都有了显著提高,并且由于减少了化学农药的使用,蔬菜更加绿色、健康,受到了市场的欢迎。

案例二:城市果园的病害防控在城市的一个休闲农业园区内,有一片果园。

果园里种植着多种水果,如苹果、梨、桃等。

在果实生长的关键时期,果园遭遇了严重的病害侵袭,如苹果炭疽病、梨黑星病等。

果园管理者最初对病害的发生原因和传播途径认识不足,只是盲目地使用杀菌剂进行防治。

但由于用药不当,不仅没有控制住病害,反而导致病害更加严重,果实大量腐烂,给果园带来了巨大的经济损失。

为了有效防控病害,果园管理者邀请了农业专家进行现场指导。

专家经过仔细观察和分析,指出了病害发生的主要原因是果园通风透光不良、湿度较大,为病菌的滋生和传播创造了条件。

林业有害生物控制原理和方法—综合治理的含义

二、化学防治阶段:20世纪40年代至70年 代中期。

前期(1946~1962),开始大面积使用DDT,相继六六六、氯丹、毒 杀芬等一系列高效、持久的有机氯杀虫剂在害虫防治上发挥巨大作 用。

1874年 德国人蔡德勒合成出DDT

1939年 化学家米勒发现了DDT的杀虫功效

第二次世界大战末DDT登上世界舞台

此阶段强调害虫的生物学、生态学习性的研究。是现代综合管理方案 的雏形 。

19世纪,美国加利福尼亚州的柑橘, 曾受到介壳虫的危害,介壳虫像麻疯 疙瘩一样,密密实实地叮在柑橘和枝 叶上,使柑橘生产损失严重。后来人 们发现澳洲瓢虫善吃这种介壳虫, 1888年,美国不远万里将澳洲瓢虫请 来,去防治介壳虫,结果获得成功。 由此开创了传统生物防治科学的新纪 元,并宣告一门新学科的诞生。

(二)全部种群管理(total population management,TPM)

意大利的Knippling提出,化学防治对控制高密度 种群最有效,而不育技术是以低密度种群下最为 有效。二者结合可彻底消灭害虫。其哲学基础是 消灭哲学。适用于卫生害虫及危害严重的森林大 害虫。

(三)大面积种群治理(areawide population management,APM)

(一)害虫综合管理(integrated pest management,IPM)

定义:从生物与环境的整体观念出发,本着“预防为 主”的指导思想,和安全、有效、经济、简易的原则, 因地、因时制宜,合理运用农业的、生物的、物理的、 化学的方法,以及其他有效的生态学手段,把害虫控 制在不足危害的水平,以达到保证人畜健康和增加生 产的目的(马世骏,1979年)。

林业有害生物防治发展

人类对害虫的管理策略大致分初期防治阶 段、化学防治阶段、害虫综合管理阶段、 林业可持续发展4个主要的发展历程。

有害生物综合防治

有害生物综合防 治

有害生物综合防治

一、有害生物综合防治概述

自然生态系统中存在的每个物种,在进化过程中都形成了相互制 约和相互依存的关系。人们把在从事农业生产或生态美化等过程中, 与人类目标植物竞争营养的生物,称为有害生物。

有害生物综合防治

一、有害生物综合防治概述

我国在20世纪50年代就提出了“预防为主,综合防治”的植物 保护工作方针。1986年,将“综合防治”解释为:“综合防治是对 有害生物进行科学管理的体系。它从农业生态系统总体出发,根据有 害生物和环境之间的关系,充分发挥自然控制因素的作用,因地制宜 地协调应用必要措施,将有害生物控制在经济允许的水平以下,以获 得最佳的经济、生态和社会效益。”

有害生物综合防治

二、有害生物综合防治方案的制定

1.从生态角度考虑 病虫害综合防治可以通过控制生态系中生物群落的物种组成,尽

可能地增加有益生物的种类,如引进和繁殖天敌种类。同时,使用合 适的方法减少有害生物的种类和数量,对于病害要铲除病原物。

有害生物综合防治的角度考虑 植物病虫害的综合防治要从病原物、害虫、天敌、环境和植物的

有害生物综合防治

一、有害生物综合防治概述

IPM是在充分考虑了所有可行的有害生物防治措施和生产者、社 会和环境的利益,综合评价各种防治技术、气象及其他有害生物等对 目标植物的影响后,协调选用控制有害生物的技术和方法。

有害生物综合防治

一、有害生物综合防治概述

IPM在防治策略上强调,只有在有害生物的为害会导致经济损失 的前提下才进行防治,允许作物存在一定数量的病菌或害虫,只要它 们的种群数量不足以达到经济受害水平,就不必进行防治。

关系考虑,科学地选择防治方法,合理地使用农药;提倡选用高效、 低毒或无毒、无污染、选择性高的化学药剂,适时、适量地用药;防 止药剂对人、畜和禽类造成毒害,减少对天敌的伤害;减缓害虫抗药 性的产生,避免次要害虫的猖獗,并减少药物对环境的污染。

林业有害生物综合治理技术

林业有害生物综合治理技术一、引言林业有害生物综合治理是保护森林资源、维护生态平衡、促进林业可持续发展的重要手段。

近年来,随着全球气候变化、生态环境恶化以及人类活动的影响,林业有害生物的发生和危害程度呈加剧趋势。

为了提高林业有害生物综合治理的效果,保障我国林业的健康发展,本文将对林业有害生物综合治理技术进行探讨。

二、林业有害生物种类及危害林业有害生物种类繁多,主要包括昆虫、病原菌、线虫、螨类等。

它们对林业的危害主要表现为:1.影响树木生长:林业有害生物通过取食、寄生、繁殖等方式,直接或间接地影响树木的生长发育,导致树木生长缓慢、早衰甚至死亡。

2.破坏森林生态平衡:有害生物的大量繁殖和扩散,会破坏森林生态系统的平衡,降低生物多样性,影响森林的生态功能。

3.引发次生灾害:有害生物危害导致的树木死亡、生长不良等现象,容易引发森林火灾、水土流失等次生灾害。

4.影响人类健康:部分林业有害生物还能传播疾病,对人体健康造成威胁。

三、林业有害生物综合治理技术林业有害生物综合治理技术主要包括以下几个方面:1.检疫与监测技术检疫与监测是预防和控制林业有害生物传播的重要手段。

通过对苗木、种子、木材等森林植物及其产品进行检疫,防止有害生物的传入和扩散。

同时,加强对林业有害生物的监测,及时发现疫情,为防治工作提供科学依据。

2.生物防治技术生物防治是利用生物资源,通过天敌、病原微生物、植物源农药等手段,对林业有害生物进行有效控制的方法。

生物防治技术具有环保、长效、无污染等特点,是林业有害生物综合治理的重要手段。

3.物理防治技术物理防治是利用物理方法,如诱杀、捕杀、隔离、高温处理等手段,对林业有害生物进行控制的方法。

物理防治技术具有操作简便、无污染、效果显著等特点,适用于局部和应急防治。

4.化学防治技术化学防治是利用化学农药,对林业有害生物进行控制的方法。

化学防治技术具有快速、高效、广谱等特点,但长期使用容易产生抗药性、环境污染等问题。

第八章 有害昆虫的抗药性

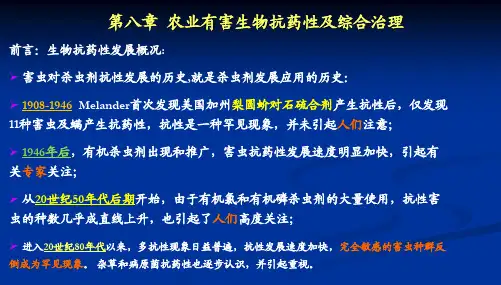

第八章农业有害生物抗药性及综合治理前言:生物抗药性发展概况:害虫对杀虫剂抗性发展的历史,就是杀虫剂发展应用的历史:1908-1946 Melander首次发现美国加州梨圆蚧对石硫合剂产生抗性后,仅发现11种害虫及螨产生抗药性,抗性是一种罕见现象,并未引起人们注意;1946年后,有机杀虫剂出现和推广,害虫抗药性发展速度明显加快,引起有关专家关注;从20世纪50年代后期开始,由于有机氯和有机磷杀虫剂的大量使用,抗性害虫的种数几乎成直线上升,也引起了人们高度关注;进入20世纪80年代以来,多抗性现象日益普遍,抗性发展速度加快,完全敏感的害虫种群反倒成为罕见现象。

杂草和病原菌抗药性也逐步认识,并引起重视。

年代抗药性虫螨种类DDT林丹/环戊二烯有机磷氨基甲酸酯拟除虫菊酯D+林D+林+磷D+林+磷+氨D+林+磷+氨+菊193871946111948141195669362417183 197022498140543342234 19763642032251473667044227 19804282292692005122105532514 19844472332762126432119542517 19895042632912608548抗性昆虫及螨类的种类朱砂叶螨二斑叶螨第一节害虫抗药性的概念、种类及特点一、害虫抗药性的概念昆虫具有忍受杀死正常种群大多数个体的药量的能力在其种群中发展起来的现象(药剂选择,群体,遗传)。

抗药性发展过程药剂不断杀死敏感和留下抗药性个体并繁殖的过程耐药性和药剂选择性自然耐药性:是指一种昆虫在不同发育阶段、不同生理状态及所处的环境条件的变化对药剂产生不同的耐受力(不能遗传)。

药剂的选择性:是指不同昆虫对药剂敏感性的差异。

(药剂对一些昆虫的毒杀作用强于对另一些生物)(一)害虫抗药性的种类1.交互抗性:昆虫的一个品系由于相同抗性机理或相似作用机理或类似化学结构,对于选择药剂以外的其它从未使用过的一种药剂或一类药剂也产生抗药性的现象。

农业有害生物有害生物的防治技术与策略

农业有害生物有害生物的防治技术与策略农业有害生物的防治技术与策略农业生产中,有害生物的存在一直是影响农作物产量和质量的重要因素。

这些有害生物包括害虫、病原菌、杂草等,它们给农业带来了巨大的损失。

为了保障农业的可持续发展,有效地防治农业有害生物至关重要。

本文将详细探讨农业有害生物的防治技术与策略。

一、农业有害生物的危害农业有害生物对农作物的危害方式多种多样。

害虫可以直接啃食农作物的叶片、茎秆、果实等,导致农作物生长受阻、产量下降。

例如,蝗虫可以大面积破坏农作物,造成严重的粮食短缺。

病原菌能够引起农作物的病害,如小麦锈病、水稻稻瘟病等,使农作物染病枯萎,品质降低。

杂草则会与农作物竞争养分、水分和阳光,影响农作物的正常生长。

二、农业有害生物的防治技术1、农业防治技术农业防治是通过改进农业生产措施来预防和控制有害生物的发生。

合理的轮作制度可以改变有害生物的生存环境,减少其发生的几率。

例如,水旱轮作可以有效地控制土传病害和地下害虫。

选择抗病虫害的优良品种是农业防治的重要手段,这些品种具有较强的抵抗力,能够降低有害生物的危害程度。

合理的施肥和灌溉管理也有助于提高农作物的自身免疫力,增强对有害生物的抵抗能力。

2、物理防治技术物理防治是利用物理方法来防治有害生物。

人工捕捉害虫是一种常见的物理防治方法,适用于害虫数量较少的情况。

利用防虫网可以阻止害虫进入农田,保护农作物。

此外,利用昆虫的趋光性设置黑光灯诱捕害虫,也是一种有效的物理防治手段。

3、生物防治技术生物防治是利用有益生物或其代谢产物来控制有害生物。

例如,释放天敌昆虫,如瓢虫、寄生蜂等,可以捕食或寄生害虫,从而达到控制害虫数量的目的。

利用微生物制剂,如芽孢杆菌、木霉菌等,可以抑制病原菌的生长和繁殖。

此外,植物源农药也是生物防治的一部分,如印楝素、苦参碱等,具有低毒、环保的特点。

4、化学防治技术化学防治是使用化学农药来防治有害生物。

化学农药具有见效快、防治效果显著的优点。

农业有害生物抗性风险评估及治理工作的体会

随着 抗药 性产 生 , 某些 重大 病虫 防效 降低 、

收 稿 日 期 :0 11—9 2 1 -02

作者简 介 : 玲( 9 3 )女 , 王 17 一 , 高级农 艺师 , 从事抗 性监测 及病 虫测报工 作 。

— —

6— —

农业论坛

嘲 比 楫 保

21 0 2年第 1 期 总第 1 9期 2

1 保障农产 品生产 安全 - 3

升 为主要病 虫 , 的病虫不 不断增 多 。 州市植 保站 作 为全 国抗 性监测 站 , 荆 承担过 多种有 害生物抗药性 监测及采样 任务 , 笔者在 多 年 的工作 实践 中 , 有一些 体会 和做法 , 现提 出来 与大家 共 同交 流 。

枝 把或 5 0 ~1O 0 高压 汞灯诱 蛾后 室 内收 0W 0W 卵 较为方 便 ; 田间采 集幼 虫虫 龄不整 齐 , 工作量

大; 田间采 卵也不 可取 , 因转 基因棉 面积 大 , 卵 虫

孵 化后 取食 转基 因棉 叶会 大量 死亡 。二化 螟建

议 在 田间采第 一代 卵块 比较可 行 。

不合理使 用及全球气候变 暖等多 因素影 响 , 部分

原有 的重 大病虫发生 为害加重 , 一些次要病 虫上

就 失去 了防效 。 目前 新农药 的合 成速 度 慢 于现

有某 些农药 因抗性 而淘汰 的速 度( 成一个新 品 合 种需 7 ~la , a O )合成新农 药 的成功率 难度不 断加 大, 需要 的经 费却 成几 十倍 增加 “ 因而 , 强农 。 加 业 有害生物抗 性风险评估 与治理_ 作 , T 延缓 重大 有害生物抗 药性发生发展 , 不仅能延长高效 农药 使用 寿命 , 保证 农药 正常生 产 和供 应 , 还将 节省 大量 的人力 物力 和新农 药开 发费用 。

2010年金国农业有害生物抗药性监测结果及科学用药建议

性 (.— . ) 5 92倍 。南 宁 、 5 桂林 、 l , 雷州 、 山 、 县 、  ̄f、 vI l 秀 攸

孝感 、 奉贤 、 宜兴 、 盐都 、 当涂 、 阳 、 山 、 信 独 闽清 、 上高

种 群 产 生 中水 平 抗 性 ( 1 ~ 63倍 ) 1. 3 - 2 。 2 对 吡 虫 啉 的 抗 性 。 县 、 茅 、 阳 、 感 的 褐 ) 攸 思 信 孝

尚处敏感 状态 : 州 、 感 、 兴 、 涂种 群处 于敏感 雷 孝 宜 当

虫抗 药性涉及 的农 药 有辛硫 磷 、 高效 氯 氟氰 菊酯 、 甲 氨基 阿维 菌素 : 定 棉蚜 抗药 性 涉及 的农 药 有氧 乐 测 果、 高效 氯氟氰 菊酯 、 吡虫啉 、 啶虫脒 。采用 统一 的方 法进行测 定 。其 中测 定褐 飞虱 、 飞虱抗药 性采用 稻 灰 茎 浸渍 法 . 感基 线 由南京农 业 大学 提供 ; 定二 化 敏 测 螟 抗 药性采 用点 滴法 ,敏感 基 线 由南 京农 业 大学 提

阳 、 洪 、 茅 的 褐 飞 虱 种 群 对 噻 嗪 酮 产 生 低 水 平 抗 景 思

吡虫 啉 、 吡蚜 酮 、 毒死蜱 、 乙虫腈 、 噻虫 嗪 、 啶虫 胺 ; 烯 测定 灰飞虱 抗药性 涉及 的农药 有 噻虫 嗪 、 啶虫 胺 、 烯

毒死 蜱 、 吡蚜 酮 : 定 二 化 螟 抗 药 性 涉 及 的农 药 有 三 测

供 : 定 小 麦 赤 霉 病 采 用 P A 平 板 测 定 法 , 取 分 测 D 挑

性 下 降状态 ( l 38倍 )南 宁 、 33 . ~ ; 柳州 、 林 、 县 、 佳 攸 奉 贤 、 山种 群产 生低 水平 抗 性 ( .~ . 独 51 96倍 ) 永 福 、 ; 阳

农药3r问题名词解释

农药3r问题名词解释

农药3R问题是指农药残留(residue)、有害生物再猖獗(resurgence)

和有害生物抗药性(resistance)这三个问题。

农药残留是指农药使用后残留在环境、生物体和食品中的农药母体、代谢物、降解物和杂质。

这些残留会对人体和环境造成潜在的危害,因此需要控制农药的使用和残留量。

有害生物再猖獗是指在使用农药控制某些有害生物的同时,也杀伤了这些生物的天敌,导致生态平衡破坏,有害生物重新成为问题。

这需要在农药使用时考虑到生态平衡,采用多种防治方法综合治理。

有害生物抗药性是指一些有害生物对农药产生了抗性,导致农药失效,需要不断地更新换代农药或采用其他防治方法。

这需要科学合理地使用农药,避免过度使用和滥用。

由于这三个问题常常互相关联、互为因果,需要统一解决。

因此,农药3R

问题已经成为全世界公认的、亟待解决的难题。

浅谈农业有害生物综合防治

·105·交 流 探 讨农业开发与装备 2016年第7期摘要:农业有害生物的综合防治是从农田生态系统整体出发,根据生物—有害生物—天敌和环境的相互关系,充分发挥自然因素的调控作用,使有害生物种群保持在经济危害水平以下。

避免或减轻农作物生物灾害,主要防治方法:农业防治,物理机械防治,生物防治和化学防治。

关键词:有害生物;适宜环境;生物种群;防治技术;综合防治1 有害生物人们为了从植物上获取食物,植物生长又会受到各种侵害,凡侵扰植物正常生长的病害、虫(螨)害、草害、鼠害等统称有害物。

2 有害植物的防治技术从有害生物防治的历史、认识水平来分析有害生物的防治经历了三个阶段,即早期的朴素综合防治阶段,近代集约化化学防治阶段和现代有害生物综合治理,有害生物综合防治是依据有害生物的生物习性,发展动态与其环境间关系的一种管理,尽可能协调运用适当的技术与方法,使有害生物种群保持在经济危害水平以下,而不是彻底消灭。

2.1 植物检疫是通过法律和技术手段防止危害性植物病、虫、杂草和其他有害生物人为在地区或国家之间传播。

以确保农业生产的安全。

植物检疫是一项传统的植物保护措施,但又不同于其他的病虫防治措施。

其目的是防止危险性病虫,杂草在地区或国家间传播蔓延,以确保农业生产,其任务:一是禁止危害性病虫杂草随着农作物及其产品国外输入或国内输出;二是将在国内局部地区已发生的危险性病虫杂草封锁在一定范围内,不让他们在传播到没有发生的地区;三是当危险性病虫杂草已被传入新区的,应采取紧急措施,就地彻底肃清。

植物检疫的主要内容,植物检疫依据进出口的性质,又分为国际货物流动实施外检和对国内地区间实施内检两者的偏重有所不同,但实施内容基本一致,主要包括危险性生物的风险评估与检疫对象的确定,疫区和非疫区的划分,转运植物及植物产品检验与检测、疫情处理和相关法律的制定与实施。

2.2 农业防治农业防治又称 栽培防治,是通过调整和改善作物的生长环境,增强作物对病虫、草害的抵抗力、创造不利于有害生物生长发育和传播的条件,以控制避免或减轻病虫草的危害,主要措施有选用抗病虫品种,调整品种布局,选留健康种苗,轮作、深耕、灭茬、调节播种期,合理施肥,及时排灌,合理密植适度整枝打杈,搞好田园卫生等。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

• (2)代谢作用增强(解毒酶的解毒作用增强) • 许多实验证明,抗性昆虫体内的解毒作用大大强 于敏感昆虫,主要是昆虫体内解毒酶系的质和量 的改变,使杀虫剂进入昆虫体内迅速被解毒。这 是昆虫产生抗性的最主要原因。目前发现的解毒 酶主要有以下几种: • ①微粒体多功能氧化酶 • 微粒体多功能氧化酶是存在于微粒体上的多种酶 的复合体,一般认为由细胞色素P-450、 NADPH-黄素蛋白还原酶、NADH-细胞色素b5还 原酶、6-磷酸葡萄糖酶、细胞色素b5、酯酶及核 苷二磷酸酯酶等组成。各个酶的作用还没有完全 研究清楚,但大部分已经了解。详见教材P242 (图8-1)。

1 36 98 203 229 233 26324 140 225 269 2 Nhomakorabea6 291

17 54 147 200 212 260

3 36 51 64 85

3 6 22 32 48

18 42 70 105 119

3 23 44 53 54

4 22 25 25

7 14 17

• ※ Cycl:林丹/环戊二烯 Op:有机磷杀虫剂 Carb:氨基甲酸 酯类杀虫剂 Pyr:拟除虫菊酯类杀虫剂

• • • •

二、害虫抗药性的形成与机理 (一)害虫抗药性的形成 目前有四种学说: 1.选择学说 认为生物群体内就存在少数具有抗 性基因的个体,从敏感品系到抗性品系,只是药 剂选择作用的结果。 • 2.诱导学说 认为生物群体内不存在具有抗性基 因的个体,而是在药剂的诱导下,最后发生突变, 形成抗性品系。是诱发突变产生了抗药性。

• (二)害虫抗药性的概念及类型

• 1.概念 一种昆虫对某种农药显著地具有忍受杀 死其正常种群大多数个体的药量的能力,并发展 成一个品系(小种),就可以说这种昆虫对该种 农药产生了抗药性。昆虫抗药性是指种群的特性, 是群体改变的结果,而不是个体改变的结果。 • 在生产中,怎样判断害虫产生了抗药性?药效的 降低是否就认为害虫产生了抗药性呢? • 药效降低的原因是多方面的,不仅要考虑害虫的 抗性问题,而且还应考虑农药的质量问题,使用 的技术问题,施药的环境条件,防治对象的发育 阶段和生理状态等。

• 3.抗性类型 • (1)自然抗药性 • ①耐药性:在自然界中,害虫存在着对杀虫剂的 天然抵抗力(不同发育阶段、不同生理状态、不 同环境条件存在不同抗性),这种特性称为害虫 的自然抗药性,也叫做耐药性。 • ②选择性:是指不同昆虫对药剂敏感性的差异。 • (2)获得抗性 在一地区,长期连续使用一种 药剂防治害虫,从而引起该害虫对这种农药抵抗 力的提高,这种现象称为害虫的获得抗性。其表 现分三种类型:

• • • •

• •

• •

(二)昆虫抗药性机理 害虫抗药性的机理可分为三个方面: 1.行为抗性 抗性的产生是由于昆虫行为习性改变的结果。如 家蝇及蚊子会飞离药剂喷洒区或室内作滞留喷雾 的墙壁,使昆虫在未接触足够药量前或避免了接 触药剂就飞离用药区而存活。 2.物理保护抗性 ①害虫表皮通透性的降低是昆虫产生抗性的机理 之一。如菊酯类杀虫剂对抗性棉铃虫的表皮穿透 率明显低于敏感棉铃虫。其原因目前还不完全清 楚。(有人称为表皮抗性) ②脂肪组织对药剂贮存(吸附性)能力的增加。 ③害虫对药剂的排泄作用增强。

• ②又如DDT和拟除虫菊指类杀虫剂,其主要作用 部位是神经的钠通道,由于钠通道的改变,引起 对杀虫剂敏感性下降,结果产生击倒抗性。通常 有击到抗性的昆虫会有明显的交互抗性,如棉蚜 对菊指类杀虫剂几乎都产生了交互抗性。 • ③γ-氨基丁酸(GABA)受体是环戊二烯类杀虫 剂和新型杀虫剂锐劲特、阿维菌素等杀虫剂的作 用标靶部位,环戊二烯类杀虫剂与该受体结合部 位敏感性下降导致了抗性的产生。

• 以上三个方面,前两个方面是昆虫种群的内在特 性所决定,是人们无法控制的,但它是评估昆虫 种群抗性风险的基础。操作因子是人们可以控制 的因子,可以通过操作因子的改变来延缓或阻止 抗性的发展。 • 害虫抗药性的形成可以分成两个阶段。 • 第一阶段:选择作用,有抗性基因的个体保留, 没有抗性基因的个体被淘汰。 • 第二阶段:提高,通过农药的诱导作用,提高昆 虫体内解毒酶的活性和数量。

• 3.基因重复学说 这是一种新学说(基因复增学 说),他与一般的选择学说不同,虽然它承认本 来就有抗性基因的存在,但他认为某些因子(如 杀虫剂等)引起了基因重复,即一个抗性基因拷 贝为多个抗性基因,这是抗性进化中的一种普遍 现象。近年来已发现的抗性桃蚜及库蚊的酯酶基 因扩增,前者主要发生在酯酶E4或FE4基因的扩 增。 • 4.染色体重组学说 因染色体易位和倒位产生改 变的酶或蛋白质,引起抗性的进化,这也是近几 年提出的新学说。

• 3.操作因子: • ①药剂方面 化学性质,曾用过的药剂种类,药 剂的持效性,剂型等。 • ②应用方面 用药阈值,选择阈值,用药时期 (生育期),用药方式,交替用药等。 • ③栽培制度 栽培制度、害虫寄生条件的改变等, 都会影响农作物害虫抗药性的形成与消失。例 如棉田轮作制度与棉红蜘蛛抗内吸磷种群的形 成及发展有关。营养条件改变时对棉红蜘蛛抗 药性消长有影响,抗内吸磷的棉红蜘蛛转移到 棉田杂草上,他的抗药性就显著下降。

• 一般来说,生活史短,每年世代数多,群体大, 接触药剂的机会就多,产生抗性可能性就大。如 蚜虫、螨类、家蝇、蚊虫都属于这种情况。抗性 的形成与昆虫的迁飞及扩散习性有关。无迁飞习 性的昆虫,因有自然生殖隔离,抗性群体易形成。 抗性形成与种类也有关。经对粮仓甲虫对磷化氢 的抗性试验调查,发现米象对磷化氢的抗性增加 最快,在27个品系中有17个产生抗性;赤拟谷 盗的抗性增加很慢,在28个品系中只有三个品系 有抗性苗头;玉米象则多是敏感的,还没有发现 抗性品系。

• 表8-1 抗性害虫及螨类的种类

年 份 1938 1946 1948 1956 1970 1976 1980 1984 1989 抗药性 虫种数 7 11 14 69 224 364 428 447 504

DDT Cycl Op Carb Pyr DDT DDT/ /Cycl Cycl/ Op DDT/C ycl/Op/ Carb DDT/Cycl/ Op/Carb/P yr

• 影响害虫抗性形成的三种因子: • 1.遗传学因子:抗性等位基因频率、数目、显示 程度,外显率、表现度及抗性等位基因相互作用, 过去曾用过的其他药剂的选择作用,抗性基因组 与适合度因子的整合范围。 • 2.生物学因子:生物学方面包括每年世代、每代 繁殖子数、单配性/多配性、孤雌生殖。行为方 面包括隔离、活动性及迁飞、单食性/多食性、 偶然生存及庇护地。

• 微粒体多功能氧化酶系的亲酯性非常突出,主要 代谢非极性的外来化合物。亲酯性的化合物被代 谢为极性的羟基化合物或离子化合物。 • 微粒体多功能氧化酶对杀虫剂的代谢,主要是氧 化作用,其反应类型有: • A)O-、S-、N-、脱烷基作用:在杀虫剂中,与 氧、硫、氮原子连接的烷基易被攻击。

O CH3O P CH3O O CH3 CH O NH C H 3

• 3.生理解毒抗性 • 杀虫剂进入昆虫体内以后,通过昆虫体内特殊生 理作用而解毒,因此又称为体内抗药性。目前发 现的生理解毒主要包括以下两个方面: • (1)标靶性质的改变(作用点敏感性的降低) • 不同类型的药剂进入昆虫体内以后,攻击的部位 是不同的。标靶是指受药剂作用(攻击)的部位 (酶、点)。 • ①如有机磷和氨基甲酸酯类杀虫剂,主要作用部 位是乙酰胆碱酯酶,其质和量的改变均可导致这 两类药剂的抗药性。乙酰胆碱酯酶的变构,是引 起交互抗性的主要原因,是比较普遍的。但也可 引起负交互抗性的产生。

第八章 农业有害生物抗药性 及综合治理

第一节 害虫抗药性 一、害虫抗药性的概念 (一)害虫抗药性发展概况

自从1908年发现害虫抗药性以来,随着农药的大量 使用,害虫的抗药性越来越严重,抗性种类越来越多, 抗性程度也越来越高。害虫抗药性已成为农药研究、生 产、供应、使用等方面的重要问题。 据有关部门统计,抗性害虫和螨类的种类数量,到 1989年抗性害虫以达到504种,其中农业害虫283种,卫 生害虫(包括家畜)198种,有益昆虫及螨类23种。

• B)烷基、芳基羟基化作用:氨基甲酸酯的苯环 上烷基和拟除虫菊酯的三碳环上烷基羟基化作用。

CH3 O OC N H C H 3

• C)环氧化作用:以双键变成为环氧化合物

• D)增毒氧化代谢作用:

S P O P

CH O

CH

• • • • • •

②水解酶系(酯酶) a.磷酸三酯水解酶。 B.羧酸酯水解酶。 C.酰胺水解酶。 ③谷胱甘肽-S-转移酶系 主要包括,烷基转移酶、芳基转移酶、环氧化转 移酶、烯链转移酶等。许多有机磷化合物能被该 酶系分解解毒。在昆虫抗性中起重要作用。该类 酶对二甲基取代的有机磷杀虫剂如甲基对硫磷、 甲基谷硫磷等为去甲基反应。

• 另一统计数字,1960年137种,1980年414种,1981年 589种,1994年700多种。

• 害虫抗药性的主要特点: • 1.害虫几乎对所有化学合成农药都会产生抗药性; • 2.害虫抗药性是全球现象,既有区域性(取决于该地用 药历史和水平),又趋于一致(随着用药的广泛和昆虫 扩散); • 3.对新农药产生抗性的速度有加快趋势(交互抗性和多 抗性); • 4.害虫的抗药性可以定向培养; • 5.昆虫中以双翅目、鳞翅目产生抗性的种类数量最多。 农业害虫产生抗性的种类数量超过卫生害虫,重要的农 业害虫如蚜虫、棉铃虫、小菜蛾、甜菜夜蛾、菜青虫、 马铃薯甲虫及螨类的抗药性尤为严重。

• 一般讲,在一地区,大面积、长期、连续、单一、 大量、多次使用农药,害虫抗性产生就快。停止 用药,抗性可能会逐渐消失,但消失的速度因种 类而不同。害虫对不同类型的农药产生抗性的速 度也有差异。如菊酯类杀虫剂产生抗性的速度就 快,溴氰菊酯在聊城棉蚜上表现,从1980年 10000倍药液接近100%的效果,到1986年1000 倍药液的防治效果为的-36%。另外,害虫抗药 性的形成与用药时的昆虫虫态、药剂的使用方法 等也有一定的关系。