山西省山大附中2011届高三10月月考--语文

山西省太原五中2011届高三10月份月考试题(语文)

太原五中2010—2011学年度高三第一学期月考(10月)语文试题第Ⅰ卷(阅读题)甲必考题一、现代文阅读(9分,每小题3分)何为国学何为国学?学术界有各种不同的看法,从上个世纪起就争论不休。

有的学者认为,国学这个概念太笼统、太模糊,从“科学”的意义上说本不可用(“学无分中西”),作为一个时代约定俗成的概念又边界不清,因此建议不用或“缓行”。

然而,事实上这个概念已广泛流行,我们不可能视而不见,与其建议不用或“缓行”,不如在约定俗成的意义上争取对其内涵和外延达成基本的共识。

在我看来,学界目前所讲的“国学”,就其指称对象和时空范围来说,多数学者实际上已取得基本一致的看法,即以其指称中国传统的学术文化。

这就是狭义的国学概念。

广义的国学是“一国所有之学”,还包括西学和马克思主义传入后的中国近现代学术文化,与海外“中国学”或“汉学”研究的对象、范围大体相同。

将国学界定为中国传统的学术文化,其实也是一个相当笼统、内涵十分丰富复杂的概念,略同于“古学”、“旧学”或“国故学”,是中国传统学术文化之总和、总称。

我们通常说的国学,是指近代分科之学形成之前的经、史、子、集“四部”之学,传统的义理、考据、辞章、经世之学,或者如马一浮先生所言“六艺统四部”、“国学者六艺之学也”。

中国古代的学问是“通人之学”,主张天地人贯通、文史哲贯通、儒释道贯通、真善美贯通、道学政贯通……而以成人之道为中心。

“通”是以分类为前提的,中国传统学术分类集中体现在图书典籍分类中。

《汉书·艺文志》将中国古代的书籍分为六艺、诸子、诗赋、兵书、数术、方技六类,《隋书·经籍志》形成了经、史、子、集四部分类法的雏形,以后不断调整、完善,至清代编定《四库全书总目》,已形成一套完整的中国传统学问的知识系统。

台湾诗人余光中说:国学是一座山,我等不过是蚍蜉而已。

不仅国学是山,而且其中的每一类都是一座山。

就其内容之宏博而言,事实确实如此。

就以四部中的“子部”来说,《四库全书总目》又分为十四类,其中每一类都内涵丰富,比如“医家”,最近出版的一部《中国中医古籍总目》,收录历代中医古籍13000余种,说它是“一座山”,并非夸张之言。

山大附中2011年高二年级10月月考语文试卷

山大附中高二年级10月月考语文试卷考试时间90分钟一、基础知识(每题3分,共15分)1.下列词语中加点的字,注音有误的一项是()A. 矫.厉(jiǎo)连累.(lěi) 庇.佑(pì)险衅.(xìn)B. 熟稔.(rěn)啼啭.(zhuàn)坳.堂(ào) 迤逦.(lì)C. 竹篁.(huáng)央浼.(miǎn) 洗.马(xiǎn)优渥.(wò)D. 盘桓.(huán) 玷.辱(diàn) 涎.皮(xián) 泠.然(líng)2.下列各项字形全都正确的一项是:()A.通霄撮合不矜名节生当陨首B.尴尬俨然情在骏奔皇天厚土C.讥诮陷阱门衰祚薄天理昭然D.荧屏精粹张冠李带气息奄奄3.下列各句中,加点的成语使用恰当的一项是()A.今天我们学习千古美文《赤壁赋》,你们一定要洗耳恭听....,可不要开小差,否则,愧对我们大家都喜爱的大文豪——苏轼。

B.为了整治公务员的懒散作风,他们把工作做到如此具体细致的程度,真可谓处心积虑....,殊为不易。

C.他的音质很好,可惜师出无名....,如果能有名师指点,他在音乐上肯定会有光明的前途。

D.抗战开始不久,土匪司令王老虎就向日寇暗送秋波....,后来干脆卖身投靠,成了日寇的忠实走狗。

4.下列各句,没有语病的一项是()A.此外,在另外的两份建议中,她积极呼吁加快股权分置改革措施,运用法律手段打击上市公司大股东占用资金行为。

B.他们在遇到困难的时候,并没有消沉,而是在大家的信赖和关怀中得到了力量,树立了克服困难的信心。

C.西方发达国家的经济发展经验表明,一个国家的人力资本和技能水平是决定经济持续增长的直接驱动力。

D.美国政府表示仍然支持强势美元,但这到底只是嘴上说说还是要采取果断措施,经济学家对此的看法是否定的。

5.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是()来到村南,眼前展现出一条碧绿的南北大川,顺川向南远望,____。

山西省山大附中高三语文期中考试【会员独享】

山西大学附中高三年级2010-2011学年度第一学期期中考试语文试题满分150分时间150分钟2010.11第一卷阅读题甲必考题一、现代文阅读(9分,每小题3分)阅读下面的文字,完成1—3题。

祭孔大典祭孔,是华夏民族为了尊崇与怀念至圣先师孔子,而主要在孔(文)庙举行的隆重祀典,两千多年来,成为世界祭祀史、人类文化节史上的一个奇迹。

祭孔大典是山东省曲阜专门祭祀孔子的大型庙堂乐舞活动,亦称“丁祭乐舞”或“大成乐舞”,是集乐、歌、舞、礼为一体的综合性艺术表演形式,于每年阴历八月二十七日孔子诞辰时举行。

祭孔活动可追溯到公元前478年,孔子卒后第二年,鲁哀公将孔子故宅辟为寿堂祭祀孔子,孔子故居成为世界上第一座孔庙。

汉高祖刘邦过鲁,以“太牢”祭祀孔子,开历代帝王祭孔之先河。

汉武帝罢黜百家、独尊儒术后,各地纷纷建孔庙,直至县县有孔庙的盛况,孔庙逐渐演变成封建朝廷祭祀孔子的礼制庙宇。

元、明、清三个朝代皇帝为孔子举行国家祭奠的主要场所在北京孔庙。

随着历代帝王的褒赠加封,祭典仪式日臻隆重恢弘,礼器、乐器、乐章、舞谱等也多由皇帝钦定颁行。

历代帝王或亲临主祭,或遣官代祭,或便道拜谒,总计达196次。

祭孔大典在古代被称作“国之大典”。

自唐玄宗于公元739年封孔子为“文宣王”后,祭祀孔子的活动开始升格。

宋代后祭祀制度扶摇直上,明代已达到帝王规格。

至清代,祭祀孔子更是隆重盛大,达到了顶峰。

清朝仅乾隆皇帝一人就先后8次亲临曲阜拜祭孔子。

民国政府明令全国祭孔,其程序和礼仪做了较大变动,献爵改为献花圈,古典祭服改为长袍马褂,跪拜改为鞠躬礼。

1986年,沉寂了半个世纪的祭孔大典经曲阜市文化部门挖掘整理,在当年的“孔子故里游”开幕式上得以重现。

祭孔大典的神奇魅力,充分表现在乐、歌、舞、礼四种艺术形式上。

乐、歌、舞都是紧紧围绕“礼”而进行的,所有礼仪要求“必丰、必洁、必诚、必敬”。

祭孔大典用艺术的形式集中表现了儒家思想文化,体现了艺术形式与政治内容的高度统一,形象地阐释了孔子学说中的“礼”的涵义,表达了“仁者爱人”、“以礼立人”的思想,具有较强的思想亲和力、精神凝聚力和艺术感染力。

语言运用---简明、连贯、得体、准确、鲜明、生动

语言运用---简明、连贯、得体、准确、鲜明、生动【教学目标】 1、明确概念,熟悉题型。

2、通过练习,在实践中探索答题思路。

【教学重难点】答题思路探索【教学方法】小组合作讨论,课堂展示【教学工具】投影仪【链接高考】1、江苏省《考试说明》在“语言文字运用•表达应用”能力层级中对本考点作了如下要求和说明——语言表达的“简明”指能够删除冗余信息、消除歧义;“连贯”指能够调整语句之间的顺序,做到前后衔接和照应;“得体”指能够恰当使用语言,符合语境和语体的要求。

语言表达的“准确、鲜明、生动”,主要考查推敲、锤练语言的能力。

2、江苏省近几年高考语言表达应用题的命题,呈现出如下特点:(1)题型更加新颖,正逐渐摆脱单一考查的形式,最大限度地走向融合与开放,综合各考点进行考查。

(2)内容上回归生活,与重大时事关联,体现大语文观。

(3)试题的语言材料将更突出“情境”的因素。

需要考生既要充分发挥想象和联想的能力,又要具备语言提炼、归纳、概括的能力。

【真题展示】1、(黑龙江省大庆实验中学2010届高三第二次月考)根据材料,用一句简明的话解释什么叫做“纳米技术”,不超过40个字。

纳米技术的研究对象是纳米尺度的物体。

一纳米即一毫微米,为十亿分之一米,大约是十个原子的尺度。

纳米技术的基础是与单个原子、分子探测技术密切相关的,它是在单个或极少数原子、分子组合体的微观层次上研究制造功能物质。

答:[答案]纳米技术是以纳米为单位,在单个或极少数原子、分子组合体的微观层次上研究制造功能物质的技术。

方法感悟及延伸:简明(1)删除重复赘余,避免语言啰嗦。

(2)消除歧义,防止误解。

方法有:①添加语境法;②变换词语法;③加注标点法;④调整语序法。

2、(四川省南充市八校2010届高三8月联考试题)根据下列语境,补写两个句子注意句式一致,语意连贯。

人之所以能得到快乐,在于先苦后甜,尊重人,成全人,达和谐。

这种尊重,发自内心,而非口是心非;;。

[答案] 这种成全,竭尽全力,而非花言巧语;这种和谐,讲求奉献,而非一味索取。

山西省山大附中高三第一次模拟考试语文试题

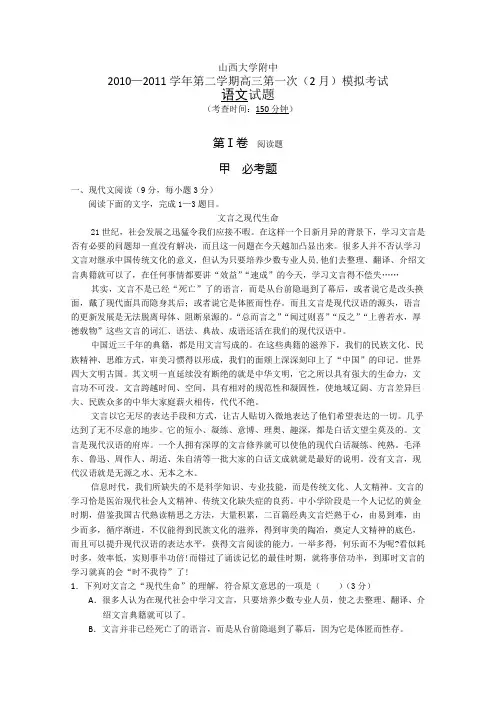

山西大学附中2010—2011学年第二学期高三第一次(2月)模拟考试语文试题(考查时间:150分钟)第Ⅰ卷阅读题甲必考题一、现代文阅读(9分,每小题3分)阅读下面的文字,完成1—3题目。

文言之现代生命21世纪,社会发展之迅猛令我们应接不暇。

在这样一个日新月异的背景下,学习文言是否有必要的问题却一直没有解决,而且这一问题在今天越加凸显出来。

很多人并不否认学习文言对继承中国传统文化的意义,但认为只要培养少数专业人员,他们去整理、翻译、介绍文言典籍就可以了,在任何事情都要讲“效益”“速成”的今天,学习文言得不偿失……其实,文言不是已经“死亡”了的语言,而是从台前隐退到了幕后,或者说它是改头换面,戴了现代面具而隐身其后;或者说它是体匿而性存。

而且文言是现代汉语的源头,语言的更新发展是无法脱离母体、阻断泉源的。

“总而言之”“闻过则喜”“反之”“上善若水,厚德载物”这些文言的词汇、语法、典故、成语还活在我们的现代汉语中。

中国近三千年的典籍,都是用文言写成的。

在这些典籍的滋养下,我们的民族文化、民族精神、思维方式,审美习惯得以形成,我们的面颊上深深刻印上了“中国”的印记。

世界四大文明古国。

其文明一直延续没有断绝的就是中华文明,它之所以具有强大的生命力,文言功不可没。

文言跨越时间、空间,具有相对的规范性和凝固性,使地域辽阔、方言差异巨大、民族众多的中华大家庭薪火相传,代代不绝。

文言以它无尽的表达手段和方式,让古人贴切入微地表达了他们希望表达的一切。

几乎达到了无不尽意的地步。

它的短小、凝练、意博、理奥、趣深,都是白话文望尘莫及的。

文言是现代汉语的府库。

一个人拥有深厚的文言修养就可以使他的现代白话凝练、纯熟。

毛泽东、鲁迅、周作人、胡适、朱自清等一批大家的白话文成就就是最好的说明。

没有文言,现代汉语就是无源之水、无本之木。

信息时代,我们所缺失的不是科学知识、专业技能,而是传统文化、人文精神。

文言的学习恰是医治现代社会人文精神、传统文化缺失症的良药。

2012-2013学年山西省山大附中高三10月第二次月考语文试题

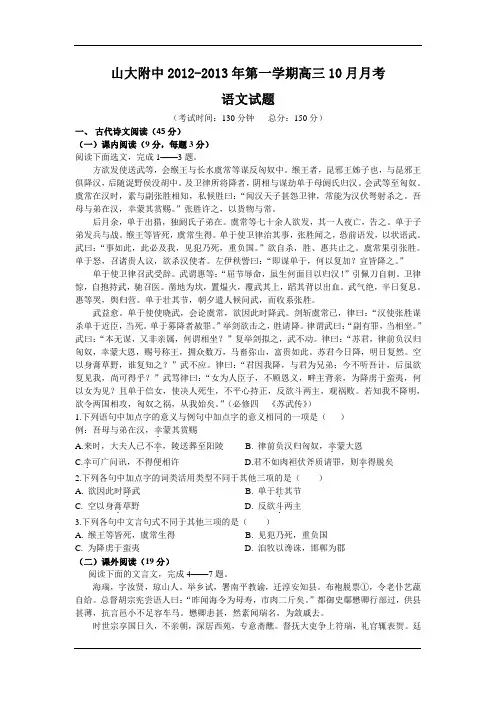

山大附中2012-2013年第一学期高三10月月考语文试题(考试时间:130分钟总分:150分)一、古代诗文阅读(45分)(一)课内阅读(9分,每题3分)阅读下面选文,完成1——3题。

方欲发使送武等,会缑王与长水虞常等谋反匈奴中。

缑王者,昆邪王姊子也,与昆邪王俱降汉,后随浞野侯没胡中。

及卫律所将降者,阴相与谋劫单于母阏氏归汉。

会武等至匈奴。

虞常在汉时,素与副张胜相知,私候胜曰:“闻汉天子甚怨卫律,常能为汉伏弩射杀之。

吾母与弟在汉,幸蒙其赏赐。

”张胜许之,以货物与常。

后月余,单于出猎,独阏氏子弟在。

虞常等七十余人欲发,其一人夜亡,告之。

单于子弟发兵与战。

缑王等皆死,虞常生得。

单于使卫律治其事,张胜闻之,恐前语发,以状语武。

武曰:“事如此,此必及我,见犯乃死,重负国。

”欲自杀,胜、惠共止之。

虞常果引张胜。

单于怒,召诸贵人议,欲杀汉使者。

左伊秩訾曰:“即谋单于,何以复加?宜皆降之。

”单于使卫律召武受辞。

武谓惠等:“屈节辱命,虽生何面目以归汉!”引佩刀自刺。

卫律惊,自抱持武,驰召医。

凿地为坎,臵煴火,覆武其上,蹈其背以出血。

武气绝,半日复息。

惠等哭,舆归营。

单于壮其节,朝夕遣人候问武,而收系张胜。

武益愈。

单于使使晓武,会论虞常,欲因此时降武。

剑斩虞常已,律曰:“汉使张胜谋杀单于近臣,当死。

单于募降者赦罪。

”举剑欲击之,胜请降。

律谓武曰:“副有罪,当相坐。

”武曰:“本无谋,又非亲属,何谓相坐?”复举剑拟之,武不动。

律曰:“苏君,律前负汉归匈奴,幸蒙大恩,赐号称王,拥众数万,马畜弥山,富贵如此。

苏君今日降,明日复然。

空以身膏草野,谁复知之?”武不应。

律曰:“君因我降,与君为兄弟;今不听吾计,后虽欲复见我,尚可得乎?”武骂律曰:“女为人臣子,不顾恩义,畔主背亲,为降虏于蛮夷,何以女为见?且单于信女,使决人死生,不平心持正,反欲斗两主,观祸败。

若知我不降明,欲令两国相攻,匈奴之祸,从我始矣。

”(必修四《苏武传》)1.下列语句中加点字的意义与例句中加点字的意义相同的一项是()例:吾母与弟在汉,幸.蒙其赏赐A.来时,大夫人已不幸.,陵送葬至阳陵B.律前负汉归匈奴,幸.蒙大恩C.幸.可广问讯,不得便相许D.君不如肉袒伏斧质请罪,则幸.得脱矣2.下列各句中加点字的词类活用类型不同于其他三项的是()A.欲因此时降.武B.单于壮.其节C.空以身膏.草野D.反欲斗.两主3.下列各句中文言句式不同于其他三项的是()A.缑王等皆死,虞常生得B.见犯乃死,重负国C.为降虏于蛮夷D.洎牧以谗诛,邯郸为郡(二)课外阅读(19分)阅读下面的文言文,完成4——7题。

山西省山西大学附属中学高三上学期期中考试语文试题(有答案)(精选)

山西大学附中高三第一学期11月(总第五次)模块诊断语文试题考查时间:150分钟考查内容:以综合为主第Ⅰ卷阅读题一、现代文阅读(35分)(一)论述类文本阅读(9分)阅读下面的文字,完成1~3题。

《诗经》、《楚辞》都是不朽的作品,说它们不朽,无非是说它们比一般文学作品享有更长的寿命,而并不真具有哲学上“永恒存在”的意思。

拿屈原的作品说,汉朝初年的贾谊被感动得痛哭流涕,今天试找一位大学中文系的青年读一下,他的感受总难达到贾谊的程度,即使这位青年也有深沉的苦闷,满腹牢骚。

《红楼梦》也是一部名著,和《诗经》、《楚辞》一样产生过广泛的影响。

“五四”前后青年男女知识分子没有读过《红楼梦》的占少数,现在青年读《红楼梦》的比例显然要少得多。

以上现象,借用电信通讯的概念,可以称为“文化影响衰减”现象。

远距离的通讯联络,讯号逐渐衰减,距离越远衰减越明显。

为了防止衰减,中间设有接力站,使讯号得到增益。

衰减现象之所以出现,是因为古人的处境与今人不同,古人的思想感受有与今人相同之处,也有与今人不同之处。

世代相去越远,古今人之间感受的差别越大。

中国哲学有极丰富的文化遗产,孔子、老子等思想流派到今天还有影响。

我们常听人说孔子思想影响了中国两千多年,要继承中华民族的优良传统,首先要发扬孔子的哲学。

也有人认为孔子思想与今天中国的现代化关系不大,倒是有些保守思想是孔子哲学造成的。

这两种看法都有根据。

现在从文化影响的衰减现象看,我不相信世界上有一种文化现象两千多年永远长寿而不衰减的。

以孔子为代表的儒家影响长久不衰,完全是凭借了两次接力站的补充,得到增益的结果。

第一次增益,西汉的董仲舒抬出孔子为号召,增加了汉朝流行的天人感应、阴阳五行学说,建立了宗教神学,在他的带动下,中国哲学史上出现了全国性的第一个高潮。

思想是随着社会生活的变革而变革的,当董仲舒的哲学不能应付佛教、道教的冲击,孔子的独尊地位保不住了,宋朝的朱熹起了第二次接力作用,把魏晋隋唐时期已经趋于衰减的儒家振兴起。

山西省山大附中高三语文10月月考【会员独享】

山西大学附中2010~2011学年第一学期高三(十月)月考题语文试题(考查时间:150分钟)一、现代文阅读(9分,每小题3分)阅读下面文字,完成1~3题。

史学与新闻古时凡重大典礼、会盟,都有专人记录。

不过,它们所做的记录,是大多数人看不到的,故而这终究是历史,不是新闻。

记录客观事物,这是记者与史家的基本工作。

中国古代最早的史家是史官,所谓“左史记言,右史记事”。

这左史、右史,便是史官,凡是最高统治者的言行及国家大事,都由他们记载下来。

汉代以后,人们把这样的记录叫做“起居注”。

这在当时是颇类似于“新闻”的,但我们毕竟不能把“起居注”一类的东西称作“新闻”,而是把它们称作历史。

记者的出现,是在近代报纸、杂志、广播产生以后,才有所谓“本报记者”、“本刊记者”等。

顾名思义,“记者”就是记录之人也。

《礼记·王制》说:“大史典礼,执简记。

”《左传·僖公七年》云:“夫诸侯之会,其德行礼义,无国不记。

”可见,古时凡重大典礼、会盟,都是有专人记录的。

这些人都是史官,也有点像“新闻记者”。

古代官府的邸抄也是用来传知朝政的文书抄本和政治情报的,后来发展成一种手抄的类似报纸的出版物,又称“京报”。

不过,它们所做的记录,是大多数人看不到的,故而这终究是历史,不是新闻。

今天,凡重大事情,都有记者采访,然后写成新闻报道。

这种工作,这种身份,很容易使我们回忆起古代的史官来。

尊重事实,秉笔直书,是记者与史家共同遵循的准则。

中国古代正直的史官和史家,都有一个优良传统:秉笔直书。

司马迁著《史记》,“不虚美,不隐恶”,被人称为“实录”(《汉书·司马迁传》)。

对于新闻记者来说,能不能尊重客观事实,如实地反映生活中的善恶、美丑,先进与落后,犹如史家能不能秉笔直书一样。

年仅24岁的马克思被聘为《莱茵报》的主笔后,发挥了报纸宣传的巨大作用,发表了一批根据事实写成的文章和评论,把检查官先生们弄得“一筹莫展”。

反之,如若对新闻报道进行“合理想象”、“逻辑推理”、“艺术加工”、“故意拔高”等,就脱离了客观事实。

山大附中2011届高三10月月考--语文

山西大学附中2011届高三10月月考语文试题(考查时间:150分钟)一、现代文阅读(9分,每小题3分)阅读下面文字,完成1~3题。

史学与新闻古时凡重大典礼、会盟,都有专人记录。

不过,它们所做的记录,是大多数人看不到的,故而这终究是历史,不是新闻。

记录客观事物,这是记者与史家的基本工作。

中国古代最早的史家是史官,所谓“左史记言,右史记事”。

这左史、右史,便是史官,凡是最高统治者的言行及国家大事,都由他们记载下来。

汉代以后,人们把这样的记录叫做“起居注”。

这在当时是颇类似于“新闻”的,但我们毕竟不能把“起居注”一类的东西称作“新闻”,而是把它们称作历史。

记者的出现,是在近代报纸、杂志、广播产生以后,才有所谓“本报记者”、“本刊记者”等。

顾名思义,“记者”就是记录之人也。

《礼记·王制》说:“大史典礼,执简记。

”《左传·僖公七年》云:“夫诸侯之会,其德行礼义,无国不记。

”可见,古时凡重大典礼、会盟,都是有专人记录的。

这些人都是史官,也有点像“新闻记者”。

古代官府的邸抄也是用来传知朝政的文书抄本和政治情报的,后来发展成一种手抄的类似报纸的出版物,又称“京报”。

不过,它们所做的记录,是大多数人看不到的,故而这终究是历史,不是新闻。

今天,凡重大事情,都有记者采访,然后写成新闻报道。

这种工作,这种身份,很容易使我们回忆起古代的史官来。

尊重事实,秉笔直书,是记者与史家共同遵循的准则。

中国古代正直的史官和史家,都有一个优良传统:秉笔直书。

司马迁著《史记》,“不虚美,不隐恶”,被人称为“实录”(《汉书·司马迁传》)。

对于新闻记者来说,能不能尊重客观事实,如实地反映生活中的善恶、美丑,先进与落后,犹如史家能不能秉笔直书一样。

年仅24岁的马克思被聘为《莱茵报》的主笔后,发挥了报纸宣传的巨大作用,发表了一批根据事实写成的文章和评论,把检查官先生们弄得“一筹莫展”。

反之,如若对新闻报道进行“合理想象”、“逻辑推理”、“艺术加工”、“故意拔高”等,就脱离了客观事实。

山西省山大附中高三10月月考语文试题

山西大学附中2012—2013学年第一学期高三(10月)月考语文试题考试时间:130分钟满分:150分一、现代文阅读(9分,每小题3分)阅读下面文字,完成1~3题王维的“名大家”明清诗论中对王维“名大家”的特殊定位不仅是介乎“大家”和“名家”之间的调和性观点,更是王维诗歌的独特成就在传统诗学批评标准之下的特殊境遇之写照。

中国历代诗学在评定一流大诗人的具体标准上存在着一些细微差异,但基本要求一致,即人格高尚、才大力雄、超越时代、泽被后世。

其中,道德标准是成为伟大作家的首要条件,古今中外概莫能外。

“伟大”不仅取决于文学艺术作品本身所表现出的审美价值和思想意义,还取决于作家本人在为人行事方面的崇高和磊落。

杜甫得到“诗圣”的桂冠和普遍的尊奉主要就出于这种观念,所谓“论诗者观其大节而已”。

同样,王维被主流诗学排除在“大家”之外的首要原因也就是其气节人格不够符合儒家正统思想。

王维笃信佛教,不是“醇儒”,所谓“耽禅味而忘诗教,此《三百篇》之罪人矣”。

“陷贼”事件又于大节有亏,宋人对王维的指摘就是典型论调。

而王维的拥护者为了提升王维的地位,首先做的就是强化王维诗歌的伦理道德色彩。

如推尊王维为唐诗正宗的赵殿成在《王右丞诗笺注·序》中努力为王维“陷贼“事件辩诬,强调王维的立身大节以及其诗中”有得于古者诗教之旨”和“温柔敦厚”的一面,都是为了确立王维一流“大家”的诗歌地位。

ks5u兼容并蓄,富于学力,气骨沉雄,也是取得“大家”资格的必备条件。

这从宋人以杜甫的“集大成”作为“入圣”的重要条件亦可见出,明代诗学的“格调派”也是以此推尊李、杜为“大家”。

王维之所以“大家不足”,主要是其诗歌表现出的自然情韵与主流诗学倡导的学养和骨力之间的差距。

由于重学力格调,轻自然情韵的思想在诗学传统中长期居于主导地位,代表王维诗歌艺术特色的山水诗向来被视为诗歌正统之外的“一偏”,以至于清初王士祯为了抬高王维的地位,也要强调王维诗歌中的“沉着痛快”。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

山西大学附中2011届高三10月月考语文试题(考查时间:150分钟)一、现代文阅读(9分,每小题3分)阅读下面文字,完成1~3题。

史学与新闻古时凡重大典礼、会盟,都有专人记录。

不过,它们所做的记录,是大多数人看不到的,故而这终究是历史,不是新闻。

记录客观事物,这是记者与史家的基本工作。

中国古代最早的史家是史官,所谓“左史记言,右史记事”。

这左史、右史,便是史官,凡是最高统治者的言行及国家大事,都由他们记载下来。

汉代以后,人们把这样的记录叫做“起居注”。

这在当时是颇类似于“新闻”的,但我们毕竟不能把“起居注”一类的东西称作“新闻”,而是把它们称作历史。

记者的出现,是在近代报纸、杂志、广播产生以后,才有所谓“本报记者”、“本刊记者”等。

顾名思义,“记者”就是记录之人也。

《礼记·王制》说:“大史典礼,执简记。

”《左传·僖公七年》云:“夫诸侯之会,其德行礼义,无国不记。

”可见,古时凡重大典礼、会盟,都是有专人记录的。

这些人都是史官,也有点像“新闻记者”。

古代官府的邸抄也是用来传知朝政的文书抄本和政治情报的,后来发展成一种手抄的类似报纸的出版物,又称“京报”。

不过,它们所做的记录,是大多数人看不到的,故而这终究是历史,不是新闻。

今天,凡重大事情,都有记者采访,然后写成新闻报道。

这种工作,这种身份,很容易使我们回忆起古代的史官来。

尊重事实,秉笔直书,是记者与史家共同遵循的准则。

中国古代正直的史官和史家,都有一个优良传统:秉笔直书。

司马迁著《史记》,“不虚美,不隐恶”,被人称为“实录”(《汉书·司马迁传》)。

对于新闻记者来说,能不能尊重客观事实,如实地反映生活中的善恶、美丑,先进与落后,犹如史家能不能秉笔直书一样。

年仅24岁的马克思被聘为《莱茵报》的主笔后,发挥了报纸宣传的巨大作用,发表了一批根据事实写成的文章和评论,把检查官先生们弄得“一筹莫展”。

反之,如若对新闻报道进行“合理想象”、“逻辑推理”、“艺术加工”、“故意拔高”等,就脱离了客观事实。

从本质上来看,这与曲笔作史没有什么不同。

因此,这是正直的记者所不取的。

一个严肃的史家和一个正直的记者一样,他们最可贵的品质就是尊重客观事实,实事求是,秉笔直书。

尊重事实,秉笔直书,这是需要极大的勇气的。

《左传》记载了这样一件事:齐国大夫崔杼杀其国君齐庄公后,“太史书曰:‘崔杼弑其君’。

崔子杀之。

其弟嗣书,而死者二人。

其弟又书,乃舍之。

南史氏闻太史尽死,执简已往,闻既书矣,乃还。

”(《左传·襄公二十五年》)齐太史兄弟三人先后被杀,四弟继续书“弑”,终于成功。

古代如此,近代亦然。

1918年在北京创办《京报》的邵飘萍在“三一八惨案”发生后,由于坚持披露事实真相,支持民众反帝反军阀斗争,被奉系军阀杀害。

在“文革”中,不少记者不愿与“四人帮”同流合污,敢于说真话,说实话。

他们虽然遭到“四人帮”的种种迫害,却表现了一个正直的新闻工作者的尊严。

即便在今天,说真话的记者,也会受到某些人的责难和打击,但这样的记者,人民是会永远铭记他们的。

前人认为是“新闻”的,今天已视为历史资料;今天认为是“新闻”的,后人也将视为历史。

这就是新闻与历史的辩证法。

今天的史家著述往古的历史,在某种意义上就是考证、辨别、分析、综合当时的“新闻”;天的记者撰写现实的新闻,在某种意义上就是为后人书写当代的历史。

(节选自马宝珠《史学与新闻:“报纸为现代史记”》,有改动)1.下列选项中关于“史学与新闻”的说明,不正确的一项是()(3分)A.古时凡重大典礼、会盟,都有专人记录,他们所做的记录,我们称作历史,而不是新闻。

B.人们把中国古代史官所记载的最高统治者的言行及国家大事叫做“起居注”。

C.今天我们称“起居注”为历史;今天的记者撰写的现实的新闻,后人也将视为历史。

D.今天,记者采访重大事情后写成新闻报道,这种工作,这种身份,很容易使我们回忆起古代的史官来。

2.下列不属于“尊重事实,秉笔直书”表现的一项是()(3分)A.司马迁著《史记》,“不虚美,不隐恶”,被人称为“实录”。

B.齐太史兄弟三人先后被杀,四弟继续书“弑”,终于成功。

C.邵飘萍在“三一八惨案‟‟发生后,坚持披露事实真相,支持民众反帝反军闽斗争,D.在“文革”中,有些记者不愿与“四人帮”同流合污。

3.下列表述不符合原文意思的一项是()(3分)A.《左传》是我国最早记录古时重大典礼、会盟及最早出现“吏官”一职的历史典籍。

B.新闻记者脱离了客观事实对新闻进行报道,从本质上来看,这与曲笔作电没有什么不同。

C.“京报”是古时一种手抄的类似报纸的出版物,是由古代官府的邸抄发展而成的。

D.一个严肃的史家和一个正值的记者一-样,他们可贵的品质就是尊重事实,秉笔直书。

二、古代诗文阅读(38分)(一)文言文阅读(22分)阅读下面的文言文,完成4~7题。

李靖,本名药师,雍州三原人也。

少有文武材略,每谓所亲曰:“大丈夫若遇主逢时,必当立功立事,以取富贵。

”其舅韩擒虎,号为名将,每与论兵,未尝不称善,抚之曰:“可与论孙、吴之术者,惟斯人矣。

”初仕隋为长安县功曹。

左仆射杨素、吏部尚书牛弘皆善之。

素尝拊其床谓靖曰:“卿终当坐此。

”大业末,累除马邑郡丞。

会高祖击突厥于塞外,靖察高祖,知有四方之志,因自锁上变,将诣江都,至长安,道塞不通而止。

高祖克京城,执靖将斩之,靖大呼曰:“公起义兵,本为天下除暴乱,不欲就大事,而以私怨斩壮士乎!”高祖壮其言,太宗又固请,遂舍之。

四年,靖又陈十策以图萧铣,高祖从之。

铣集兵于夔州。

铣以时属秋潦,江水泛涨,三峡路险,必谓靖不能进,遂休兵不设备。

九月,靖乃率师而进,将下峡,诸将皆请停兵以待水退,靖曰:“兵贵神速,机不可失。

”进兵至夷陵。

铣将文士弘率精兵数万屯清江,靖见其军乱,纵兵击破之。

时诸将咸云铣之将帅与官军拒战死者,罪状既重,请籍没其家,以赏将士。

靖曰:“王者之师,义存吊伐。

降而籍之,恐非救焚拯溺之义。

但恐自此已南城镇,各坚守不下,非计之善。

”于是遂止。

江、汉之域,闻之莫不争下。

以功授上柱国,封永康县公。

乃度岭至桂州,遣人分道招抚,其大首领冯盎、李光度、宁真长等皆遣子弟来谒,靖承制授其官爵。

突厥诸部离叛,朝廷将图进取,以靖为代州道行军总管,率骁骑三千,自马邑出其不意,直趋恶阳岭以逼之。

突利可汗不虞于靖,见官军奄至,于是大惧,相谓曰:“唐兵若不倾国而来,靖岂敢孤军而至?”一日数惊。

靖候知之,潜令间谍离其心腹,其所亲康苏密来降。

四年,靖进击定襄,破之,可汗仅以身遁。

太宗尝谓曰:“昔李陵提步卒五千,不免身降匈奴,尚得书名竹帛。

卿以三千轻骑深入虏庭,克复定襄,威振北狄,古今所未有。

”(节选自《旧唐书.李靖传》,有删节)4.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是()(3分)A.累除.马邑郡丞除:担任B.执.靖将斩之执:捉住C.王者之师,义存吊.伐吊:慰问,安抚D.突利可汗不虞.于靖虞:欺骗5.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是()(3分)A.①而.以私怨斩壮士乎②臣与将军戮力而.攻秦B.①请籍没其家,以.赏将士②不赂者以.赂者丧C.①乃.度岭至桂州②乃.谓秦王曰:“和氏璧,天下所共传宝也。

”D.①潜令间谍离其.心腹②及其.所之既倦,情随事迁6.以下六句话分别编成四组,全部直接体现李靖军事才能的一组是()(3分)①可与论孙、吴之术者,惟斯人矣②左仆射杨素、吏部尚书牛弘皆善之。

③靖察高祖,知有四方之志④靖曰:“兵贵神速,机不可失。

”⑤靖见其军乱,纵兵击破之⑥靖候知之,潜令间谍离其心腹。

A.①②⑥B.③④⑤C.①③⑥D.④⑤⑥7.下列对原文有关内容的理解和分析,不正确的一项是()(3分)A.李靖年轻时就有文才武略,左仆射杨素认为他将来做官一定能做到自己现在的位置。

B.李靖在攻打萧铣的战斗中,看重行军的速度,抓住了先机,最终取得了战争的胜利。

C.李靖认为战争的目的是吊民伐罪,对待俘虏不该太苛刻,结果使很多敌人主动归降。

D.唐太宗认为,李靖在平定突厥各部的叛乱中,战功卓著,可以和汉代的李陵相媲美。

8.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(10分)①丈夫若遇主逢时,必当立功立事,以取富贵。

(3分)答:②降而籍之,恐非救焚拯溺之义。

(4分)答:③卿以三千轻骑深入虏庭,克复定襄。

(3分)答:(二)9.古代诗歌阅读(8分)人日思归(隋·薛道衡)入春才.七日,离家已.二年。

人归落雁后,思发在花前。

蜀道后期(唐·张说)客心争日月,来往预期程。

秋风不相待,先至洛阳城。

【注】①人日:正月初七。

①试对薛诗前两句中加点的虚词作简要赏析。

(3分)答:②薛诗的三四句和张诗的三四句在写法上有何异同?试作比较分析。

(5分)答:(三)10.名篇名句默写(8分)①古代诗文中有很多句子寄寓作者深厚的感情。

如白居易在《琵琶行》中因琵琶女的身世触发了自己被贬江州的悲切,“座中泣下谁最多?”;杜牧在《阿房宫赋》中以一句“戍卒叫,函谷举,楚人一炬,!”表达了对秦国灭亡的感慨。

②古诗文中多有慨叹时光易逝,珍惜人生的名句,如曹操《短歌行》“,去日苦多”;杜甫《登高》“,百年多病独登台”;陆游《书愤》“塞上长城空自许,”;苏轼《赤壁赋》“盖将自其变者而观之,”。

③“水”是诗人们钟爱的意象,在诗人笔下,它或灵秀或壮阔,或低吟或高唱,给作品增添了丰富的意趣。

如王勃《滕王阁序》中的“,烟光凝而暮山紫”;李白《蜀道难》中的“上有六龙回日之高标,”。

三、文学类文本阅读(19分)11.阅读下面的文字,完成①~④题。

(19分)悲壮的超越(卞毓方)①凡人不幸陷于末世,注定了要上演悲剧;一个大有作为的人不幸陷于末世,同时也是他那个时代的悲剧。

郑成功,无疑是晚明的一位军事天才兼政治天才:取名“成功”,就径直道出了他经邦济国,扶助乾坤的赫赫大志,又字“大木”寄寓的同样是独木长天的煌煌抱负。

倘若他与刘邦并世,当不失为登台拜将的韩信;倘若他替李唐定鼎,将不亚于凌烟阁上的秦琼;且看他的云水角襟:“只有天在上,而无山占齐;举头红日近,回首白云低。

”但他不幸生活在朱明王朝的薄暮,自打踏上政治舞台,浓重的悲剧雾霭就把他重重包裹。

②郑成功真是生不逢时。

早在17年前,在他还是只有20岁的时候。

朱明王朝就在李自成农民大军的炮火中降下了帷幕;随着吴三桂投降爱新觉罗氏,满人入关,入主中原,仓促的南明弘光政权,以及随后并起的鲁王、唐王政权,也都旋起旋灭;如今,抗守西南一隅的桂王朝廷亦是幕燕鼎鱼,顷覆在及。

而他,既然生为大明遗民,有幸为唐王朱聿键亲赐国姓,自是矢志廓清山河,不惜和清军血战到底的了。

这是一段艰辛曲折、可歌可泣的历程。

想当初,他焚去儒服,披上战袍,高擎反清复明大旗,统帅有志之士,连榷云,挥汗雨,雄视江东,是何等壮怀激烈!比方说最近四年多来,他就以厦门、金门两岛为根据地,三次誓师北伐;其中,以第三次声势最为浩大,大兵一路进入长江,连克瓜洲、镇江,直捣金凌。