文献计量学教学大纲

文献计量学PPT学习教案

定义:采用数学、统计学等计量方法, 对各类文献的诸计量特征进行统计分析, 进而揭录和研究文献数量特征和变化 规律,进而探讨科学技术发展规律的一 门新兴的边缘的分支科学。

第27页/共41页

2.2信息计量学的研究对 2.2.1 与文献相象关的个体与集体

1.论文著者 2.读者

第8页/共41页

1.1.2统计书目学易名为文献计量学

文献计量学(Bibliometrics)这 一术语是

1969年由英国学者普里查德 (Pritchard,A.)

在其发表于当年《文献工作杂志》 第25卷上的

第9页/共41页

题为《是统计书目学还是文献计量

1969年,费尔桑在《文献计量 描述和预测

10文献计量学在评价图书情报 工作人员工作量方面的应用, 如通过规定有关文献工作量等 标准检查和评价图书情报人员 的工作业绩.

11文献计量学在词汇控制论中 的应用,如词表、标引等。

12文献计量学在评价学术团体 水平方面的应用,如通过统计 比较各团体在第32国页/共4内1页 如已发表论 文的数量以及论文被引次数,

第4页/共41页

1.1.2 统计书目学—文献计量学的前身

文献计量学的正式诞生可追溯到1923年,不过当 时并不叫文献计量学,而称统计书目学。

1923年,英国文献学家胡尔姆(Hulme, E. W.) 在其编著《统计目录学与现代文明增长的关系》 中首次提出了“统计书目学”(Statistical Bibliography)这一术语。

成立了学术组织。

确立了学科地第16位页/共4。1页

专业教育起步很大,并获得迅速

1.3.3 文献计量学的纵向发展

文献计量学的纵向发展逻辑过程 如下:

中国古典文献学教学大纲(32时)

中国古典文献学教学大纲(32时)中国古典文献学一、课程简介本课程是为汉语言文学专业学生开设的专业基础课,总学时32,周学时2,学分数2。

主要讲授内容是:中国古典文献学的基本概念、文献的形态、分类、流布、藏佚、目录、版本、校勘、文献利用相关专题。

二、目的与基本要求通过教学使学生了解中国古典文献学的基本知识,为今后相关专业学习和研究打好文献学基础。

三、主要教学方法以教师课堂教学为主,以文献调研为辅。

第一章文献与文献学(教学时数3)一、“文献”原始及其含义“文”“献”文献定义文献与文化二、中国古代文献的数量与质量三、文献学及其本质文献学即类求书,因书究学辨章学术,考镜源流中国古典文献学中国历史文献学中国古典文献学的研究范围学习中国古典文献学的方法学习中国古典文献学的意义▲复习思考题1、什么是文献?什么是中国古典文献学?2、学习中国古典文献学的意义何在?第二章文献的载体形态与装潢样式(教学时数3)一、文献的形态甲骨青铜石刻竹木缣帛纸张二、纸质文献的装潢样式方式纸的发明印刷术卷轴装旋风装经折装蝴蝶装包背装线装古籍的装帧版式▲复习思考题1、中国古典文献主要有哪些形态?2、中国古典文献有哪些书写方式?3、了解纸质文献的装潢样式。

第三章文献的产生、流布与藏佚(教学时数5)一、文献的产生方式著作编述抄纂二、文献的撰著体例书名篇题署名三、文献的流布讲唱镌刻抄写印刷四、历代官府藏书与散佚收藏概况兵燹水火中的散佚五、历代私家藏书著名藏书家文人藏书的意义六、文献聚散与文化传承先秦文献的形成与传播汉代学术六朝文献藏佚与文化▲复习思考题1、文献的著作、编述、抄纂之区别何在?各举3部文献为例。

1、古代君王在文献流布与藏佚中体现了怎样的角色?2、秦始皇焚书对汉代学术有什么影响?第四章文献目录学(教学时数8)一、目录与目录学目录的产生目录的著录目录学定义辨章学术考镜源流二、文献目录的分类沿革四分法的逐步确立四分法确立后的内部调整目录分类与文化学术的发展三、文献目录的著录事项书名篇卷版本真伪存佚提要大小序撰人四、文献目录的类型综合目录:公藏目录私藏目录史志目录联合目录专门目录:专科目录特种目录▲复习思考题1、为什么说目录学的关键在辨章学术和考镜源流?2、目录提要一般包括哪些内容?3、“楚辞”文献在目录学中有何特殊性?4、选择一个时段,分析文学发展演变与目录学的关系。

文献计量学方法

内容分析法局限—— • 文献需具备两个条件:形式化原则,即能从文献 中抽出便于可靠统计的、具有语义特征的分析单 元。 统计原则,即要有一定数量的文献。 • 方法的背景是归纳法。即不可能超越和脱离所分 析的文献。不是一种发挥想象的开放式方法。 • 方法实施的工作量大,投入时间较长。特别是长 期跟踪或大范围扫描的内容分析工作,对人力和 时间的要求更加突出,需要计算机辅助分析。

分析样本——凡10万人口以上的城市的所有的州政府的 地方报纸均作为分析的对象,并考虑报纸质量和代表性。 约6000种地方报纸。 分析的框架——一级共10个,即教育、就业、环境、政 府和政策、健康、住房、人际关系和经济联系、法律和 正义、交通、福利和贫困。这些一级主题再分解为二级、 三级和四级主题。每一个一级主题大致分为8~16个小主 题,总共有117个小主题。 分析单元——以单篇报道作为分析单元,按主题框架对 每篇报道归类编码,建立可多种途径检索的全文数据库。 篇幅分析——利用所建的数据库可以实现多方面的内容 分析,如某一议题的篇幅变动分析,某一时期内各类主 题的比例结构等,从而完成系统化的定量和定性分析。

分 析 方 法

内容分析的 类 型

指定分析:统计分析指定的人、 事、物出现的频次。 归因分析:统计分析相关特征 贾尼斯(美国内容分析专家)划分法 的频次。如分析某人物时统计 实用内容分析——对某些主题词或特定的词汇进行统计分 其不诚实信息出现的次数。 断言分析:统计对某人、事、 析,并赋予不同的权重(如对不同的字体、版面位置、排 物作出反应的有关信息次数, 名顺序等),推断其出现的原因和可能的后果。对报纸、 以分析特定的主题(如对某项 新闻进行内容分析时,常属该类型。 政策的反应)。 语义内容分析——针对文字的语义内容,对特定词汇作统

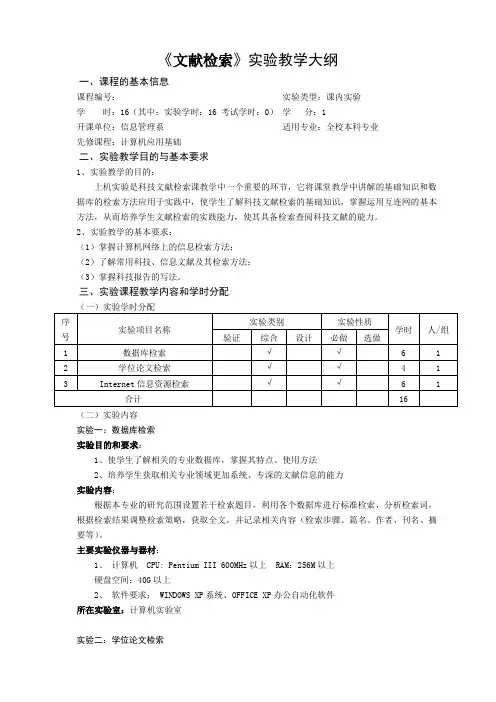

(本科)《文献检索》实验教学大纲

《文献检索》实验教学大纲一、课程的基本信息课程编号:实验类型:课内实验学时:16(其中:实验学时:16 考试学时:0)学分:1开课单位:信息管理系适用专业:全校本科专业先修课程:计算机应用基础二、实验教学目的与基本要求1、实验教学的目的:上机实验是科技文献检索课教学中一个重要的环节,它将课堂教学中讲解的基础知识和数据库的检索方法应用于实践中,使学生了解科技文献检索的基础知识,掌握运用互连网的基本方法,从而培养学生文献检索的实践能力,使其具备检索查阅科技文献的能力。

2、实验教学的基本要求:(1)掌握计算机网络上的信息检索方法;(2)了解常用科技、信息文献及其检索方法;(3)掌握科技报告的写法。

三、实验课程教学内容和学时分配(二)实验内容实验一:数据库检索实验目的和要求:1、使学生了解相关的专业数据库,掌握其特点、使用方法2、培养学生获取相关专业领域更加系统、专深的文献信息的能力实验内容:根据本专业的研究范围设置若干检索题目,利用各个数据库进行标准检索,分析检索词,根据检索结果调整检索策略,获取全文,并记录相关内容(检索步骤、篇名、作者、刊名、摘要等)。

主要实验仪器与器材:1、计算机 CPU: Pentium III 600MHz以上 RAM:256M以上硬盘空间:40G以上2、软件要求: WINDOWS XP系统、OFFICE XP办公自动化软件所在实验室:计算机实验室实验二:学位论文检索实验目的和要求:1、了解各类学位论文资源的分布2、掌握在网络环境下检索学位论文的途径、方法实验内容:利用相关标准数据库检索与专业相关的学位论文,记录检索步骤、结果,获得题录。

主要实验仪器与器材:1、计算机 CPU: Pentium III 600MHz以上 RAM:256M以上硬盘空间:40G以上2 、软件要求:WINDOWS XP系统、OFFICE XP办公自动化软件所在实验室:计算机实验室实验三:Internet信息资源检索实验目的和要求:1、掌握各类搜索引擎的检索技巧2、学会利用网络资源解决实际问题3、了解常见的专业网络学术资源分布与查找方法实验内容:结合课题进行相关检索主要实验仪器与器材:1、计算机 CPU: Pentium III 600MHz以上 RAM:256M以上硬盘空间:40G以上2、软件要求:WINDOWS XP系统、OFFICE XP办公自动化软件所在实验室:计算机实验室四、考核方式与成绩评定一)、课内实验:考核性质:考查课,百分制成绩评定办法:每个实验项目按四个方面考核,实验预习(占15%)、实验操作(占55%)、实验报告(占20%),实验纪律(占10%)。

《文献学》教学大纲

《文献学》教学大纲课程编码:010195课程名称:文献学学时/学分:36/2先修课程:适用专业:汉语言文学开课教研室:古代文学教研室一、课程性质与任务1.课程性质:本课程是汉语言文学专业本科教学计划中的一门专业必修课程,也是本专业的核心骨干课程之一。

2.课程任务:文献学包括了中国古代文献整理、编辑、出版、利用、研究的各方面基本功,也是掌握现代编辑学必不可少的一项基础知识,通过开设文献学,有利于学生整体文化素养的提高,为学生今后从事中国文化的传播、文献的编辑出版、古籍的整理利用打下基础。

二、课程教学基本要求本课程重点讲授文献学的基本知识,包括中国古籍的编纂体例、目录、分类、版本、校勘、注释、辑佚、辨伪等,使学生了解中国古典文献的整理、编撰、研究常识,掌握中国古典文献的发展源流与整理方法,同时,对中国历史上的不同类型文献及代表性作品获得初步了解与印象,提高对古典文献的查找、阅读、整理、开发与利用的兴趣。

成绩考核形式:末考成绩(闭卷考试)(70%)+平时成绩(平时测验、作业、课堂提问、课堂讨论等)(30%)。

成绩评定采用百分制,60分为及格。

三、课程教学内容导论1.教学基本要求通过导论的学习,使学生了解“文献”的由来,知晓“文献”古今含义的异同。

理解“征文考献”的作用和意义。

知道古典文献学研究的内容及任务。

了解古典文献学发展概况。

2.要求学生掌握的基本概念(1)“文献”的含义。

(2)古典文献学研究的内容及任务。

(3)古典文献学发展的历史概况。

3.教学重点和难点中国古典文献的起源与性质;古典文献学的现代意义。

4.教学内容第一节“文献”与“古典文献学”一、“文献”概念的起源、定义及其内涵的古今变化二、“古典文献学”的概念、研究对象及其发展趋向第二节古典文献学的知识范围与功用一、古典文献学的主要范围二、古典文献学的其他内容三、古典文献学的研究意义第一章古典文献的载体1.教学基本要求通过古典文献载体的学习,使学生了解古典文献的载体发展历史,理解各种载体的价值和意义。

中医文献学教学大纲

《中医文献学》教学大纲课程编号:01.073.0.1课程名称:中医文献学Literature Of TCM开课(二级)学院:基础医学院课程性质:限选专业基础课学分: 4 学分学时:56 学时前期课程:中医基础理论、中国医学史、医古文、中医经典选读、中药学、方剂学授课对象:中医学专业授课对象:中医基础医学(七)、中西医结合(七)考核方式:期末考试及平时考查(包括作业、练习等),其中期末考试成绩占80% ,平时考查成绩占20% 。

课程基本要求:(或课程简介):中医文献学是中医药学与中国古典文献学相互交叉、渗透的一门边缘学科。

它是以古典文献学理论为基本框架,以中医药文献的实际为基本内容的一门新兴学科。

通过本课程的学习及实践练习,使中医药专业本科生(包括七年制生)在具备阅读古医籍能力的基础上,进一步了解中医药文献的基本知识,初步掌握一些整理、研究、利用中医药文献的基本方法。

TCM Philology is a marginal course,the intersection of TCM study and the Chinese Classics Philology.It is a new subject,with TCM Philology as its basic content and the theory of Chinese Classics Philology as the basic framework.Though the learning and the practice of the course,the student are required,on the base of reading ancient medical books preliminarily,to be acquainted with the basic knowledge of TCM literature and master basic methods of collection,research and application of TCM literature and master basic methods of collection,research and application of TCM literature.This could lay a good foundation for Philology for the future teaching,scientific research and application into TCM practice.大纲内容:一、前言【课程目的】中医文献学是中医药学与中国古典文献学相互交叉、渗透的一门边缘学科。

文献计量学PPT课件

-- 大量\规范数据源 -- 数据处理和分析工具

网络信息计量学研究

a

4

第一部分 文献计量学基本规律

a

5

第一节 文献信息增长规律

一.文献增长的基本估计

增长年率 6%~8%

CA 发表100万篇文摘所用年数

1. 32年(1907~1938)

2. 18年

3. 8年

4. 4.75年

a

22

2. 情报老化与文献老化的区别

情报老化:情报的有效价值随时间流 逝而减少的现象,情报可能在相当长 的时间不会老化,而文献老化是针对 用户而言,因用户的使用习惯而造成。

a

23

3. 影响文献老化的因素

文献内容的变化:过时、错误、被普及、被替代 文献增长的影响:一些文献被引用日益减少并非 完全由于文献老化,而是由于文献的增长。 学科性质差异:基础性学科、以客观事实和经验 数据为主的学科(地质、植物)、应用性学科 学科发展阶段:初始和发展阶段、成熟阶段 用户需求:科技期刊、学位论文、科技报告、科 技图书

a

10

局限性

--科学文献并不总是按指数函数增长,还与 学科和统计时间有关。学科范围越广泛, 符合指数规律的时间越长;开始统计的时 间越晚,增长率值越大。

-- 指数增长曲线已有平缓趋势 -- 指数规律不能预测文献的未来增长趋势

a

11

反映历史,不能预测未来 对科学文献增长的机理研究不够 没有考虑停刊因素 没有考虑老化因素

a

15

普赖斯指出:科学发展的所有明显的指数 型终将成为逻辑型模型。 指数型是逻辑型的发展的初始阶段,而逻 辑型是指数型最终的发展趋势。 逻辑型曲线的局限性是导致科学发展的极 限论,增长率为零。

计量教学大纲(1-9章)

《计量经济学》教学大纲课程名称:计量经济学课程编号:01007930课程类别:专业方向课/必修学时∕学分:理论学时58学时实践学时10学时∕4学分开设学期:第五学期开设单位:数学与统计学院适用专业:数学与应用数学说明一、课程性质说明1.课程性质专业方向课/必修课2.课程说明《计量经济学》是经济学、数学、统计学以及计算机应用结合的一门方法论学科。

通过本课程的学习,使学生了解计量经济学在经济学课程体系中的地位,初步掌握计量经济学的基本原理和方法,学会应用这些理论和方法建立简单的宏观和微观计量经济模型,并能以计算机技术为工具求解模型,分析实际经济现象。

计量经济学的前置课程为微积分、线性代数、概率论与数理统计、微观经济学、宏观经济学和经济统计学等。

考虑到数学系各专业教学计划中未开设微观经济学、宏观经济学和统计学等前置课程的实际,本门课程的教学应以理论计量经济学为主要内容,适当配以简单的经济应用问题。

二、教学目标通过本课程的学习,使学生了解计量经济学在经济学课程体系中的地位,熟练掌握初等计量经济学的基本原理和方法,掌握应用这些理论和方法建立简单的宏观和微观计量经济模型;并掌握以计算机技术为工具求解简单的线性回归模型,并用其分析预测实际经济现象的能力。

通过课程学习应完成以下任务:1、学生能了解现代经济学的特征,经济数量分析课程在经济学课程体系中的地位,经济数量分析在经济学科的发展和实际经济工作中的作用;2、学生能熟练掌握基本的经典计量经济学的理论与方法,理解计量经济学的理论与方法的扩展和新发展的有关概念;3、学生能掌握建立并应用简单的计量经济学模型,对现实经济现象中的数量关系进行分析的能力;4、学生能具备进一步学习与应用计量经济学的理论、方法与模型的基础和能力。

三、学时分配表四、教学教法建议主要通过课堂讲授,作业讲评,案例教学等教学方法,以计算机为工具求解案例,同时辅以一定的课外习作及批改。

在教学过程中,注重一下几个方面:1. 消除对计量经济学的认识误区,充分认识计量经济学作为经济学研究特别是实证研究方法论的重要性。

文献计量学培训课件.ppt

2. 莱姆库勒对区域法的发展 F ( x ) = ln (1 + Bx ) / ln ( 1 + B ) 公式形式简单,单参数,便于应用。在确定 了参数B以后,只要知道论文的覆盖比例就 可以确定期刊的最低数量。

在情报研究中的应用

专利文献是科技发展的最敏感指标

精品课件

为技术引进提供决策依据

半导体扩散 技术专利数

日本 世界其他国家

1950 1954 1958 1962 1966 1970

精品课件

第二节 科技文献的老化规律

一、文献老化现象

1. 科技文献老化的概念

科技文献随时间的推移,使用频次逐渐减少的现象 美国,Gosnell,1944《大学图书馆藏书的老化率》: 在知识的累积过程中,一些知识及其载体会逐渐失 去其原有价值。 普赖斯:被引用数据,一篇文献平均寿命十年,对 老化进行了定量研究

2.模拟老化过程的数学模型

1)负指数模型 布鲁克斯的基本假设:科技文献的被引用数 量随时间推移的衰减过程近似服从负指数模 型,当文献达到被引用峰值后,便开始经历 文献老化的衰减过程,于是就可以得到拟合 度很高的负指数曲线

负指数模型的形式 C (t ) = Co e -bt = K e -

bt

观察SCI的引用数据表 概率密度函数 f ( x) = be -bx

精品课件

-bt

2)伯顿-开普勒公式 y = 1-- ( a/e x + b/ e 2x ) (a+b=1)

3)莫德列夫修正式 y = 1-- (a / e x-0.1 + b / e 2x-0.2 ) (a + b = 1)

文献计量学(Bibliometrics)(共3页)

文献(wénxiàn)计量学(Bibliometrics)文献计量学是以文献体系和文献计量特征为研究(yánjiū)对象,采用数学、统计学等计量方法,研究文献情报的分布结构、数量关系、变化规律和定量(dìngliàng)管理,并进而探讨科学技术的某些结构、特征和规律的一门学科[5-12]。

这一术语(shùyǔ)最早是1969年由英国人A.普里查德(Alan Britchard)提出的。

文献(wénxiàn)计量学中常用的定律有如下几种。

布拉德福定律:布拉德福定律是由英国著名文献学家B.C.Bradford于本世纪30年代率先提出的描述文献分散规律的经验定律。

文字表述为:如果将科技期刊按其刊载某专业论文的数量多寡,以递减顺序排列,则可分出一个核心区和相继的几个区域,每区刊载的论文量相等,此时核心期刊和相继区域期刊数量成1:n:n2……的关系。

洛特卡定律:洛特卡定律是由美国学者A.J.洛特卡在本世纪20年代率先提出的描述科学生产率的经验规律,又称“倒数平方定律”。

它描述的是科学工作者人数与其所著论文之间的关系:写两篇论文的作者数量约为写一篇论文的作者数量的1/4;写3篇论文的作者数量约为写1篇论文作者数量的1/9;写n篇论文的作者数量约为写一篇论文作者数量的1/ n2……,而写一篇论文作者的数量约占所有作者数量的60%。

该定律被认为是第一次揭示了作者与数量之间的关系。

齐普夫定律:齐普夫定律是美国学者G.K.齐普夫于本世纪40年代提出的词频分布定律。

它可以表述为:如果把一篇较长文章中每个词出现的频次统计起来,按照高频词在前、低频词在后的递减顺序排列,并用自然数给这些词编上等级序号,即频次最高的词等级为1,频次次之的等级为2,……,频次最小的词等级为D。

若用f表示频次,r表示等级序号,则有fr=C(C为常数)。

人们称该式为齐普夫定律。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

《文献计量学》教学大纲课程编码:11272013课程名称:文献计量学英文名称:Bibliometrics开课学期:8学时/学分:42/2.5(其中实验学时:14)课程类型:专业课(选修)开课专业:信息管理与信息系统专业本科生选用教材:王伟主编:《文献计量学》,吉林大学校内讲义,2006年2月主要参考书:1.罗式胜主编:《文献计量学概论》,中山大学出版社,1994年4月2.丁学东编著:《文献计量学基础》,北京大学出版社,1993年9月3.邱均平编著:《文献计量学》,科学技术文献出版社,1988年12月4.王崇德编著:《文献计量学引论》,广西师范大学出版社,1997年5月5.王伟编著:《文献计量学实习指导》,吉林大学校内讲义,2006年2月执笔人:王伟一、课程性质、目的与任务文献计量学是采用定量的方法,以各类文献为对象,研究文献信息交流过程中存在的数学规律的一门新兴学科。

本课程是信息管理与信息系统教育不可缺少的组成部分。

通过对这门课程的学习,使学生从定量的角度了解和掌握文献信息流的规律性,熟悉文献计量学各定律的形成机制、数学模型、实际意义和应用技能,并对文献的科学管理、服务效果以及科学技术的发展规律进行评价和预测,为从事信息管理和信息研究工作奠定坚实的基础。

二、教学基本要求1.系统掌握文献计量学的基本理论和基础知识。

2.熟练掌握文献计量统计分析工具以及常用光盘数据库数据转换和统计分析技术。

3.注重培养学生科学思维能力,采用理论与实践相结合,理论讲述与课程实习相结合的方法组织教学,培养和提高学生分析问题和解决问题的能力。

4.综合运用所学理论知识和技能,完成一篇能够体现理论教学和实验教学成果的课程论文。

三、各章节内容及学时分配第一章绪论(2学时)教学目的与要求通过本章学习,应使学生了解本学科的产生和发展以及研究目的、研究手段和学科前景;掌握文献计量学的概念;了解文献计量学的研究领域和学科发展前景。

教学内容第一节文献计量学发展的历史沿革一、文献计量学的产生二、文献计量学的发展第二节文献计量学的概念一、国内外有关文献计量学定义的述评二、文献计量学概念的科学表达第三节文献计量学的研究对象和目的一、文献计量学的研究对象二、文献计量学的研究目的第四节文献计量学的研究手段及其在实际工作中的应用前景一、文献计量学的研究手段二、文献计量学在实际工作中的应用前景考核要求了解:文献计量学的历史发展中的重大事件和重要人物。

理解:文献计量学的研究目的、研究对象、学科体系和研究方法。

掌握:文献计量学的概念。

第二章文献统计分析基础(2学时)教学目的与要求通过本章学习,应使学生了解文献统计分析的基本程序,掌握文献计量特征及其表示方法,掌握文献计量的基本技术。

教学内容第一节文献计量特征及表示方法一、文献的可计量特征与不可计量特征二、文献计量特征及其规律的表示方法第二节文献统计分析的基本程序一、明确研究对象和研究目的二、统计分析数据的收集与组织三、数学模型的建立与参数的确定四、利用数学模型进行分析第三节文献计量技术一、文献数据收集方法二、文献数据组织技术三、建立文献计量模型的方法四、检验文献计量模型的方法考核要求了解:文献统计分析的基本程序。

理解:文献计量分析的基本原理掌握:文献计量特征及其表示方法和文献计量的基本技术。

第三章文献增长规律(4学时)教学目的与要求通过本章学习,应使学生了解文献增长的一般机理,理解文献增长模型及其参数的含义,掌握文献增长规律的表达及其应用。

教学内容第一节自然界指数增长规律的普遍性一、生物学领域细菌的繁殖二、自然状态下人口的增长三、金融领域银行存贷款利率的增长第二节文献指数增长规律一、赖德的最初发现二、普赖斯及其在科学领域的贡献三、文献指数增长曲线的数学描述及性质四、文献指数增长曲线的变换画法五、文献量翻番时间和文献年增加量的计算第三节文献逻辑增长规律一、文献指数增长的局限性二、文献逻辑增长规律及数学模型表示三、文献逻辑增长曲线的参数分析及局限性第四节文献滑动指数增长模型一、文献数量增长与文献质量的关系二、文献滑动指数模型的表示三、文献滑动指数模型的评价第五节文献直线增长模型及图像一、文献直线增长模型的表示二、文献直线增长模型参数分析及局限三、描述文献增长各种模型的比较与应用考核要求了解:文献增长模型的局限性。

理解:文献的一般机理,文献增长规律数学模型中参数的含义掌握:文献指数增长、逻辑增长、线性增长以及滑动指数模型及其应用。

第四章文献老化规律(2学时)教学目的与要求通过本章学习,应使学生了解文献老化的含义和文献老化产生的原因,熟悉并掌握文献老化的评价指标和研究方法,掌握文献老化的数学模型表示,学会文献老化规律应用中的基本技术和方法。

教学内容第一节文献老化的概念及其测度指标一、科技文献的增长与老化二、文献老化的测度指标第二节巴-凯方程及其修正式一、巴-凯方程及其图像二、巴-凯方程的修正式三、关于巴-凯方程的讨论第三节文献半衰期的计算方法一、巴-凯方程中半衰期的计算二、鲍莱恩公式对半衰期的计算三、莫地列夫修正式中半衰期的计算四、一种测定文献半衰期的简易算法第四节文献老化规律研究一、文献老化规律分析二、文献老化规律的影响因素三、文献老化规律的研究方法第五节文献老化规律的应用一、文献老化规律在图书馆管理中的应用二、文献老化规律对用户阅读文献的指导作用三、文献老化规律在学科发展研究中的应用考核要求了解:文献老化的含义和文献老化产生的原因。

理解:文献老化的机理及其与文献增长的关系。

掌握:文献老化的评价指标、数学模型和文献老化规律应用中的基本技术和方法。

第五章文献分散规律(4学时)教学目的与要求通过本章学习,应使学生了解布拉德福定律的产生背景,熟悉和掌握布拉德福定律的文字描述、数学推导和图像表达,学会利用布拉德福定律的应用技术和方法。

教学内容第一节布拉德福定律的产生一、文献分散规律的基本概念二、布拉德福及其学术贡献三、布拉德福分散定律产生的背景第二节布拉德福分散定律的表述一、布拉德福定律的文字描述和区域表达二、布拉德福定律的图像描述三、布拉德福定律的数学公式第三节布拉德福定律的推论一、维克利对布拉德福定律推论二、莱姆库勒对布拉德福定律的修正三、布拉德福定律的斯马里科夫统一方程第四节布拉德福定律产生的客观基础一、科学发展与学科交叉对文献分布的影响二、马太效应与省力法则的作用第五节布拉德福定律的应用一、拉德福定律应用的步骤二、布拉德福定律应用的方法三、布拉德福定律应用的具体实例考核要求了解:布拉德福定律产生的背景。

理解:布拉德福定律形成的机理。

掌握:布拉德福定律的文字描述、数学推导和图像表达及其应用方法。

第六章文献著者规律(4学时)教学目的与要求通过本章学习,应使学生了解科学文献与著者群体的关系,熟悉和掌握洛特卡定律的文字描述、数学模型和图像表示,掌握洛特卡定律数据处理的方法。

教学内容第一节科学发展与著者群体一、科学发展中的投入与产出二、者群体的形成及其对科学的贡献三、著者群体著述特征形成机理第二节洛特卡定律及其图像一、洛特卡及其贡献二、洛特卡定律的数学表达三、洛特卡定律的另一种表达形式四、洛特卡定律的图像表示第三节洛特卡定律的推广一、洛特卡定律的广义表述二、洛特卡定律的验证和发展三、高产著者与普赖斯定律四、洛特卡定律的研究进展五、科学活动中“二八”律六、应用洛特卡定律应注意的问题第四节杰出科学家的评选和统计分析方法一、基本原理二、统计分析方法第五节学科核心著者的评价与统计分析方法一、原理和一般方法二、学科核心著者评价分析三、学科核心著者群体分布的统计分析考核要求了解:科学文献与著者群体的关系。

理解:文献著者规律形成机理。

掌握:洛特卡定律的文字描述、数学模型和图像表示以及洛特卡定律数据处理方法及其应用。

第七章文献词频规律(2学时)教学目的与要求通过本章学习,应使学生了解词频统计的产生和发展,熟悉并掌握齐普夫定律的文字表述、数学模型、图像特征及推广形式,理解齐普夫定律的形成机制,掌握齐普夫定律应用中的基本技术和方法。

教学内容第一节词频统计的产生和发展一、自然语言中词的特性二、语言学研究的主要成果及启示第二节齐普夫定律一、齐普夫定律产生的背景二、齐普夫定律的文字表示三、齐普夫定律的数学模型四、齐普夫定律的图像分析第三节齐普夫定律的推广一、朱斯对齐普夫定律的修正二、芒代尔布罗对齐普夫定律的修正三、齐普夫定律适应性的研究第四节齐普夫第二定律一、齐夫第二定律的表达二、齐普夫定律的理论解释第五节齐普夫定律的应用一、汉语词频分布研究二、词表编制与词汇控制三、自动标引技术四、情报检索文档的组织考核要求了解:词频统计的产生和发展。

理解:齐普夫定律的形成机制。

掌握:齐普夫定律的文字表述、数学模型、图像特征及推广形式,掌握齐普夫定律应用中的基本技术和方法。

第八章文献引用规律(4学时)教学目的与要求通过本章学习,应使学生了解文献引证分析研究中的相关概念,掌握引证分析的几个基本测度及其计算方法和引证分析技术。

教学内容第一节引文分析基础一、参考文献、引文和引文网络二、引文动机三、引文分析四、引文分析的基本假设五、引文分析的两种主要研究方法第二节引文分析方法一、引文分析的步骤二、引文量的分析三、引文量按被引作者的分布四、引文量按文献类型的分布五、引文量按语种的分布六、引文量按时间的分布七、文献自引分析八、引文分析方法在科学学与科学史研究中的若干应用第三节期刊引文分析一、加菲尔德期刊文献集中定律二、评价期刊的七个重要指标三、期刊评价的重要工具第四节引文聚类分析一、文献耦合关系与共引文关系二、文献的聚类分析三、引文分析的局限性考核要求了解:文献引证分析研究中的相关概念。

理解:引证分析的几个原理。

掌握:引证分析的几个基本测度及其计算方法和引证分析技术。

第九章文献计量学扩展(4学时)教学目的与要求通过本章学习,应使学生了解科学计量学和网络信息计量学等与文献计量学相关学科的基本知识和学科发展动态,掌握科学计量与网络计量学研究方法和手段,熟悉相关学术资源和常用统计分析软件及其应用。

教学内容第一节文献计量学相关学科一、科学计量学二、网络信息计量学三、学科群中各学科之间的联系与区别第二节科学计量与评价一、科学计量指标二、评价与管理三、科学计量学应用第三节网络信息计量一、网络信息计量研究方法二、核心网站评价三、网络学术资源评价第四节文献计量学软件一、光盘数据库统计分析软件二、其它软件考核内容了解:文献计量学相关学科的基本知识和学科研究进展。

理解:文献计量、科学计量、网络信息计量各学科之间的联系与区别。

掌握:科学计量和网络信息计量学研究手段和研究方法。

四、实验:1.实验目的与任务通过实验教学,应使学生从定量的角度掌握科学文献信息流的规律性,学会运用数学模型定量地揭示和描述信息管理实践中的现象和规律,掌握文献信息统计的基本方法和技能,培养学生独立解决问题的能力。