林散之书法艺术的用墨

林散之草书清平乐会昌书法

林散之草书清平乐会昌书法介绍清平乐会昌书法是著名书法家林散之所创作的一件杰作。

林散之是唐代杰出的草书大师,被誉为“草圣”,他的书法作品给后世留下了深远的影响。

清平乐会昌书法是林散之的代表作之一,它展现了林散之极富创造力的草书艺术。

林散之的草书艺术1.林散之的草书艺术特点–雄浑豪放:林散之的草书充满了力量和激情,筆法狂放不羈,墨意纍纍。

–丰富多样:他善于变化筆势,将笔画张弛有度,使字体富有变化和节奏感。

–奔放自由:林散之的草书独具个人风格,他追求自由而富有变化的艺术表达。

2.林散之的草书艺术对后世的影响–影响后世草书家:林散之的草书艺术对后世草书家影响深远,被后人视为草书的典范,为后代书法家提供了学习的范本。

–传承至今:林散之的草书作品虽然已经有千年的历史,但它的艺术魅力依然不减,被广大书法爱好者和收藏家所追捧。

清平乐会昌书法作品简介清平乐会昌书法是林散之创作的一幅手卷,它是以草书形式书写的。

这幅作品的内容是关于乐会昌的清平乐,展现了林散之对乐的热爱和表达。

艺术风格1.筆意豪放林散之在清平乐会昌书法中的笔势非常豪放,他的笔画粗犷有力,明暗交错,给人以强烈的视觉冲击。

2.造型生动清平乐会昌书法中的字形生动而充满变化。

林散之善于通过筆势的变化和纸墨的运用,使每个字体都具有生命力和动态感。

3.墨色浓郁林散之的草书作品中常常运用丰富的墨色,墨色浓郁,使作品更加富有立体感和层次感。

清平乐会昌书法的艺术价值清平乐会昌书法是林散之草书艺术的杰出代表,它具有以下艺术价值:1.艺术表达:这幅作品通过草书的形式表达了林散之对乐的热爱和追求,传递了乐观向上的情感。

2.技法独特:林散之在清平乐会昌书法中运用了独特的技法和筆势,展示了他极高的书法造诣。

3.艺术成就:清平乐会昌书法集中展现了林散之的草书艺术造诣,体现了他在书法领域的独特地位和影响力。

结语林散之草书清平乐会昌书法是中国书法艺术的珍贵遗产,它展现了林散之的独特艺术风格与创造力。

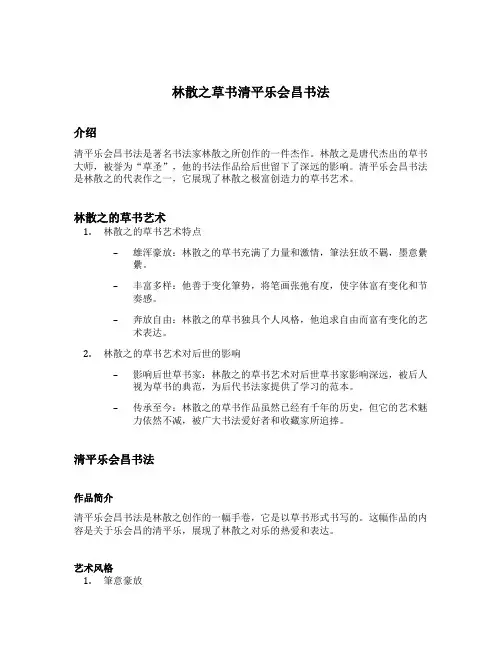

林散之先生书法的用笔

林散之先生书法的用笔用笔,是衡量书法艺术功力深浅、品味高下的重要标志之一。

宋代米芾在其《群玉堂帖》中开门见山地指出:“学书贵弄翰”。

进而中肯地论述:“又,得笔则细如髭发亦圆,不得笔虽粗如椽亦扁。

”深刻揭示了书法用笔关键是“力度”。

现就林散之书法的运笔,谈谈我的浅陋之见。

书法家是通过手中的笔来传达自己内心情感的,这是书法艺术的本质和灵魂。

林散之先生深悟其道,讲究、重视用笔,尤其提倡中锋用笔。

这是他几十年艺术生涯中最宝贵的经验之一。

他在其楷书、隶书、行书、草书的临摹与创作中,基本遵循这一规律。

特别是林老“采得圣果”、“瑶池归来”后,在中锋主运的同时,厚积薄发,以对笔法的创造性运用,登上了当代草圣的最高艺术殿堂。

“瘦劲圆健”是林散之书法用笔的主要特征。

而书法线条,尤以瘦劲最是难求。

瘦劲更能体现笔法、笔力和笔路的美。

林先生早年师承范培开、张栗厂。

两位先生的书法线条以瘦劲见长。

中年师黄宾虹老,黄老先生的书画线条更为圆劲。

再看林散之先生所临碑帖,汉之张迁、礼器,晋之“二王”,唐之颜、李、怀素等,用笔都趨瘦劲。

在相当长的岁月里,林散之先生师前贤,求真谛,深入探讨书法用笔的奥妙,千锤百炼,成功地运用长锋羊毫的柔软性和丰富性,展示了他的书法瘦劲圆健的线条之美,为他后来书法艺术的发展和创新奠定了雄厚的“用笔”基础。

林老始终细察古贤用笔,善择各家之长,匠心独运。

每观他或奋笔疾书,或缓慢推进,毛笔在千变万化的运动过程中产生的神奇笔痕,令人如痴如醉。

林老书法的用笔美,早被世人称道。

胡小石、吴白匋诸先生十分推崇:“散之能以长锋羊毫笔作书,刚柔相济,实不多见,自能成法。

”七十年代,林老对我们初学者多次讲述书法用笔的重要性。

他说:“清代何绍基善用笔,字写得比别人黑,黑就是笔力。

”“邓石如行草也写得好,气足,敢用笔。

”“王觉斯一笔写十几个字,笔笔见精神,了不起。

”林老论及怀素就喜形于色:“怀素自叙瘦劲圆健,他写通漆盘,可见所下的功夫,今人难以达到。

林散之草书精品《毛泽东词 清平乐·六盘山》赏析

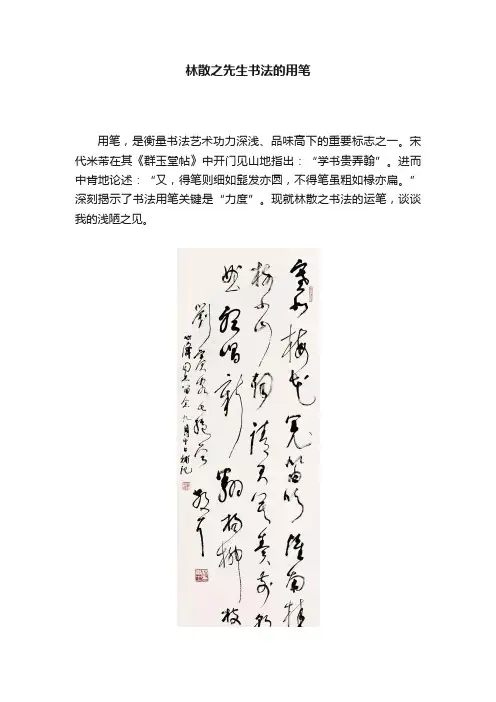

【林散之草书精品赏析】扛鼎之作——林散之草书精品《毛泽东词清平乐·六盘山》赏析●林散之草书收藏家、林散之草书鉴赏家王罡“草圣”林散之林散之(1898-1989),字散之,号三痴,别号散耳、江上老人。

“诗书画三绝”,尤其草书,饮誉世界,被称为“草圣”。

林散之祖籍安徽和县,生于南京江浦。

曾任江浦县副县长、南京市政协常委、全国政协委员,江苏省国画院一级美术师、江苏省书法家协会名誉主席。

林散之3岁学书,32岁师从黄宾虹,37岁只身万里行。

书法由唐入魏,由魏入汉,转而入唐,宋元明清。

无论碑帖,无论何派,各取其长,隶真行草,功力深厚。

60岁开始专攻草书。

草书以王羲之为宗,以释怀素为体,以王觉斯为友,以董其昌、祝允明为宾。

林散之将绘画中的墨法运用于书法,开创了草书艺术的新天地。

林散之的草书瘦劲圆涩,璀璨华滋,偏正相依,飘逸天成。

1972年,中日书法交流选拔,林散之一举成名。

“瘦劲飘逸”的“林体”反映了近300年来中国草书艺术的最高成就,捍卫了中国书法在国际上的中心地位。

书法大家高二适见到林散之的字,拍案惊呼:“这才叫字!”中国书协主席启功看到林散之的草书,脱帽三鞠躬。

书法大师郭沫若说:“林散之的书法,代表中国!”日本现代碑学派巨擘青山杉雨称赞:“草圣遗法在此翁。

”林散之代表作有《中日友谊诗》、《许瑶诗论怀素草书》、《自作诗论书一首》等。

《中日友谊诗》被誉为“林散之第一草书”。

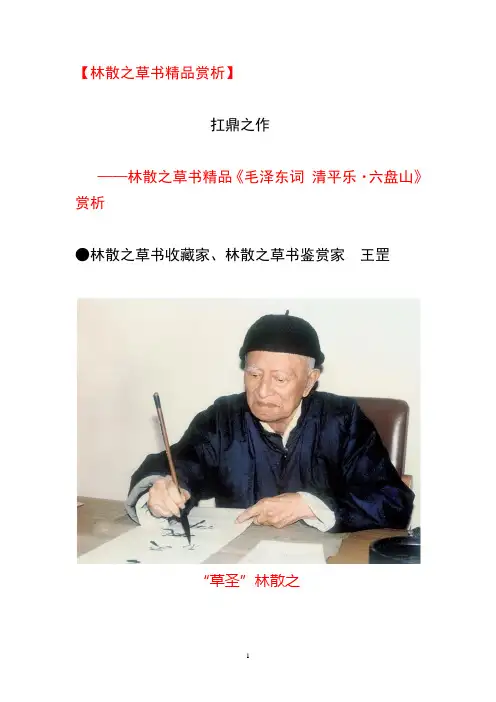

赏析提要:美妙绝伦的线条,大开大合的章法,舒展飞动的气韵,雄伟高深的意境,两次权威出版的狂草《毛泽东词清平乐·六盘山》,堪称博物馆级的精品。

林散之草书精品《毛泽东词清平乐〃六盘山》130×33㎝王罡收藏天高云淡,望断南飞雁。

不到长城非好汉,屈指行程二万。

六盘山上高峰,红旗漫卷西风。

今日长缨在手,何时缚住苍龙?以上是林散之狂草作品《毛泽东词清平乐·六盘山》的内容。

作品是立轴,1973年前后创作。

纵 130公分,横 33公分,约 4平方尺,落款林散耳,印有“林散之印”(白文)、“散之无恙”(朱文)、“曾登太白”(朱文)。

好的书法艺术家一定是用墨的高手,所以我们来说说几种墨法

好的书法艺术家一定是用墨的高手,所以我们来说说几种墨法如果说笔法是书法艺术创作中的筋骨,那么,墨法则应该是书法血肉之灵魂的体现。

中国是墨的故乡,自古就有制墨、使墨的规则,从墨丸到墨锭再到墨汁,从松烟到油烟墨,无不体现着墨法的精奥。

在中国艺术中,无论是中国画还是书法,都十分重视对墨的驾驭,从古今书论中对墨的规定和各种传世墨迹来看,墨的使用与技巧问题一直是创作者乃至欣赏家、理论家关注的重要问题之一。

通过对古代书论中关于用墨内容的考察与欣赏、实践中对墨法的关注,最为常见的用墨之法大概有如下九种,试作些举要证明。

1、浓墨书法创作,一般以浓墨为主,因为浓墨与纸的对比度大,且在书家眼里,浓墨最见精神,特别是正体书的创作。

如篆书、隶书、楷书、似乎只有用浓墨才能表现出其力度和精神,从书法作品来看,的确有绝大多数的作品是用浓墨书写的,如宋人苏东坡,清人刘庸,就是用浓墨的高手,一般来讲,浓墨不仅在审美效果富神采精神,就是在实际的操作中,也最好把握。

2、淡墨淡墨的概念与浓墨相对,并非是中国画创作中普遍使的淡墨的概念。

从审美趣尚上来讲,对浓墨与淡墨选择完全取决于书家的个人追求,从审美效果上讲,浓墨显得沉着庄重。

而淡墨则更适合表现清淡幽远的意境,明代董其昌喜用淡墨,他以淡墨追求清雅娴静的艺术风格。

近人林散先生最擅长用淡墨,林老的笔墨之作,可以说达到了出神入化的境地,再加上他得益于黄宾虹先生用水用墨,又喜用长锋羊毫在生宣上挥写,故墨色层次丰富,“干裂秋风,润含春雨”极具鲜明的艺术特色,不仅不缺乏神采,反而增加了一种深远朦胧的境界。

3、焦墨焦墨是指点画中的墨不仅浓重,而且极少水分,像干皴之笔,一般在书法作品中不大量使用,这是一种特殊的方法,用得好,有时有画龙点睛之妙,如有浓淡变化,则效果更好!明代徐谓、清人虚谷擅用此法。

4、干墨是指点画中含水较少,但比焦黑要湿,尤其在行草书中,能时时出现飞白,增强书法墨色层次,富有表现力,如宋人米芾《虹县诗》、《蜀素帖》,黄庭坚草书,均有十分到位的干墨之法,相传东汉蔡邕擅长飞白书,果真如此,似亦以干墨之法为之也。

林散之书法艺术的用墨

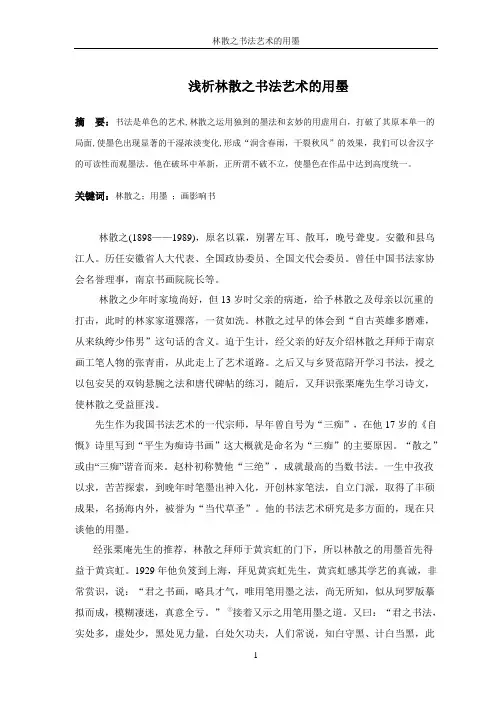

浅析林散之书法艺术的用墨摘要:书法是单色的艺术,林散之运用独到的墨法和玄妙的用虚用白,打破了其原本单一的局面,使墨色出现显著的干湿浓淡变化,形成“润含春雨,干裂秋风”的效果,我们可以舍汉字的可读性而观墨法。

他在破坏中革新,正所谓不破不立,使墨色在作品中达到高度统一。

关键词:林散之;用墨;画影响书林散之(1898——1989),原名以霖,别署左耳、散耳,晚号聋叟。

安徽和县乌江人。

历任安徽省人大代表、全国政协委员、全国文代会委员。

曾任中国书法家协会名誉理事,南京书画院院长等。

林散之少年时家境尚好,但13岁时父亲的病逝,给予林散之及母亲以沉重的打击,此时的林家家道骤落,一贫如洗。

林散之过早的体会到“自古英雄多磨难,从来纨绔少伟男”这句话的含义。

迫于生计,经父亲的好友介绍林散之拜师于南京画工笔人物的张青甫,从此走上了艺术道路。

之后又与乡贤范陪开学习书法,授之以包安吴的双钩悬腕之法和唐代碑帖的练习,随后,又拜识张栗庵先生学习诗文,使林散之受益匪浅。

先生作为我国书法艺术的一代宗师,早年曾自号为“三痴”,在他17岁的《自慨》诗里写到“平生为痴诗书画”这大概就是命名为“三痴”的主要原因。

“散之”或由“三痴”谐音而来。

赵朴初称赞他“三绝”,成就最高的当数书法。

一生中孜孜以求,苦苦探索,到晚年时笔墨出神入化,开创林家笔法,自立门派,取得了丰硕成果,名扬海内外,被誉为“当代草圣”。

他的书法艺术研究是多方面的,现在只谈他的用墨。

经张栗庵先生的推荐,林散之拜师于黄宾虹的门下,所以林散之的用墨首先得益于黄宾虹。

1929年他负笈到上海,拜见黄宾虹先生,黄宾虹感其学艺的真诚,非常赏识,说:“君之书画,略具才气,唯用笔用墨之法,尚无所知,似从珂罗版摹拟而成,模糊凄迷,真意全亏。

”①接着又示之用笔用墨之道。

又曰:“君之书法,实处多,虚处少,黑处见力量,白处欠功夫,人们常说,知白守黑、计白当黑,此理最微,你应领会。

”②根据作品的反映,又提示:“古人都于黑处沉着,白处空灵,黑白错综,以成其美。

林散之用墨赏析

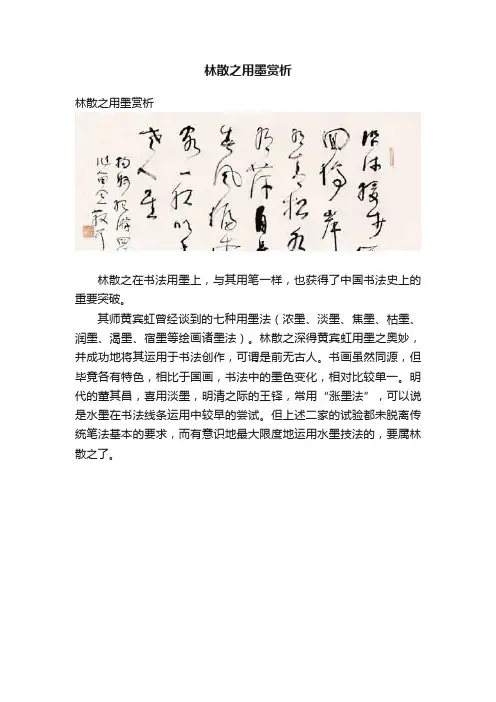

林散之用墨赏析林散之用墨赏析林散之在书法用墨上,与其用笔一样,也获得了中国书法史上的重要突破。

其师黄宾虹曾经谈到的七种用墨法(浓墨、淡墨、焦墨、枯墨、润墨、渴墨、宿墨等绘画诸墨法)。

林散之深得黄宾虹用墨之奥妙,并成功地将其运用于书法创作,可谓是前无古人。

书画虽然同源,但毕竟各有特色,相比于国画,书法中的墨色变化,相对比较单一。

明代的董其昌,喜用淡墨,明清之际的王铎,常用“涨墨法”,可以说是水墨在书法线条运用中较早的尝试。

但上述二家的试验都未脱离传统笔法基本的要求,而有意识地最大限度地运用水墨技法的,要属林散之了。

他写字喜欢在砚池旁置一水盂,饱蘸浓墨之后,将笔尖轻轻点上一点清水,一下笔,水墨交融,千变万化,妙不可言!在林散之的作品里,运用较多的是浓墨、淡墨和渴墨。

林散之尤其善于用渴笔,往往在墨竭锋散之后,还能仗其超凡的控制力,写出时隐时现、若断还连的笔画来。

这些大胆的创新,是同时代人所不及的。

在他成熟的草书作品里,渴墨与浓墨、淡墨常常是联系在一起应用的。

由于长锋羊毫的蓄墨量较大,林在一些长条幅作品里,多饱蘸浓墨,一拓直下,中途不作停顿,直到笔中的墨倾泻干净为止。

所以作品中黑白虚实的对比异常强烈。

林散之用浓墨长于淡墨,这取决于他具有超乎常人的驾驭毛笔的能力。

用浓墨书写的作品尤见笔力。

而淡墨就不同了。

书法中如过多地或不加控制地运用淡墨,极容易形成一些臃肿不堪的墨块,有墨无骨,失去了书法线条的基本存在形态。

林在70年代以后,曾长期探索以淡墨作书。

水墨运用恰到好处时,的确增加了一些空灵之气;但运用不当时,也常常是一塌糊涂。

大多数的淡墨作品都给人一种丰肥滞泥的感觉。

林散之常凭灵性作书,和水墨无常的变化一样,或神采飞动,或败笔迭出。

书于1974年的《许瑶论怀素草书诗》中的“古瘦漓骊半无墨”数字,书于1984年的“山花春世界;云水小神仙”,上下联的最末两字,均有精彩动人的意外表现,水墨交融,渗化洇散,禾农纤适度,枯湿合宜,有书的形质,画的意境,大大弥补了作品整体上的丑陋。

林散之的书法之妙

12林散之的书法之妙□衡正安林散之先生被誉为“当代草圣”。

今天,喜欢书法的人不知道林老的恐怕不多。

一个书法家想成为名家,除去书法以外的因素,其作品需要在前人基础上形成个人面貌和风格;如果要成为大家或像林散之这样被誉为“草圣”,那一定要在书法史上有所贡献。

以草书为例,书史上的张芝、“二王”、怀素、张旭和黄庭坚等无不如此。

就林散之而言,他对书法史的贡献主要体现在以下五个方面。

一是以长锋羊毫在生宣上写草书。

长锋羊毫和生宣纸的出现及使用比较迟,大概要到明代晚期,它的出现起初是用于绘画。

长锋羊毫蓄墨多,相比狼毫更加柔软,蘸一次墨可以用很长时间,甚至能完成一幅作品。

生宣纸的晕化效果好,墨色层次变化丰富,表现力强,但用长锋羊毫书写难度大,不易控制。

而林老凭借碑学的功力和独特的笔法,不但将长锋羊毫运用于草书创作,还使用自如,臻于化境。

二是将中国画及水墨运用于书法创作。

林老是有相当造诣的中国画家,他将中国画的皴法特别是水墨画中用水、用墨的方法,以及新墨、宿墨和水的调和用于创作,使书法的墨色有了前所未有的变化,不仅墨分五色,而且能清晰地看到运笔的轨迹。

古人创作书法多用绢或熟纸,没有生宣纸的渗化力强,在中国画水墨的运用下,林老的草书墨色变化大,线条更加丰富,感染力强。

三是碑帖结合。

碑帖结合是林老书法的内在理路,也是成就其高超艺术水平的关键。

他曾自言“写了30年的汉碑才开始写草书”,所以我们在其草书线条里看到了多种元素。

其中,与前人最大的不同是融《李贺南园一首》林散之13入了碑的用笔方法,呈现金石之气。

他是晚清民国以来“碑帖结合”的集大成者。

四是裹锋笔法的运用。

长锋羊毫运用于生宣,一方面能产生丰富变化,另一方面因其笔毫较软、缺少弹性,一旦笔毫倒下或散开就很难聚拢、弹起,也很难保持中锋用笔,这大大增加了书写难度。

为了克服这些问题,林老创造了裹锋的用笔方法,这在古人草书中是很少见的。

五是实现了中国传统书法的审美理想。

我们经常形容好的书法作品如锥画沙、屋漏痕、印印泥、折钗股,但由于书写工具和材料的限制,使用硬毫毛笔很难充分表现这些审美理想。

有无相生 艺进于道——论林散之书法艺术的哲学观

2023/02 No.252林散之(1898—1989),祖籍安徽省和县乌江镇,出生于江苏省江浦县(今南京市浦口区)。

6岁随族人林昌志读书,其间他阅读了《诗经》《大学》《论语》等大量的国学经典古籍。

他书法初学描红,随后临习晋唐诸家名帖。

7年的私塾学习奠定了林散之在诗书画创作上的重要基础。

他把绘画艺术作为自己的终生追求,是在得到父亲林成璋认可之后。

他酷爱绘画,时常临摹山水、人物、树木,惟妙惟肖。

1911年,因父亲林成璋的去世,他不得不经朋友介绍去南京学画谋生。

学画期间,林散之的绘画潜能得到了充分的发挥,在张青甫老师的悉心指导下,他的工笔人物画得到了很大进步。

林散之喜作诗、善书法,经常去请教当地的两位高士范柳堂和范培开。

在书法学习上,范培开给了林散之最中肯的建议,就是书法艺术的学习要循序渐进。

林散之在范培开的指导下从楷书入手,再由楷入行、由行及草,并提出学书要宗法“二王”的学习路径。

1915年,林散之经大姐夫范期仁的介绍师从经史家张栗庵,此后由张栗庵的推荐再拜大艺术家黄宾虹先生学习书画。

一中国画的学习,讲究对古代经典绘画的临摹和对技法的训练。

在清代中期,囊括山石谱、人物屋宇谱等中国画技法内容的《芥子园画谱》便成为当时学习中国传统绘画的基础性范本。

林散之早年曾对《芥子园画谱》等做过深入研究和细致临摹,这使他掌握了熟练的绘画技法。

林散之学习绘画,主攻工笔人物画,偶临山水长卷。

作画之余他常作诗自题,有诗约:“坐思飘渺洞庭波,几度相思梦魂过。

试取老人零落稿,云山仿佛写烟螺……”[1]86中国画讲究诗情画意,宋代苏轼曾评唐代王维作品曰:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。

”王维既是诗人又是画家,他融合诗歌与绘画,使抽象的诗歌有了具象的画面感,而绘画的意境在文字的提炼下又有了诗的魂魄,让绘画的立意得到了升华。

林散之在学画的过程中,试图通过读画吟诗来寻找和古代画家在心灵上的碰撞与沟通,以寄情山水、托物言志,这也是他学习绘画之意义 所在。

林散之谈书法,笔是骨,墨是肉,水是血

林散之谈书法,笔是骨,墨是肉,水是血一、谈品格要踏实,不要好高骛远,要多读书。

待人以诚。

知之为知之,不知为不知,不能吹,不要作假,要戒骄戒躁。

与朋友交必能尽言,扬善改过,不能如此,只好避之,不与同恶也。

——与庄希祖谈学字就是做人,字如其人,什么样的人,就写什么样的字,学会做人,字也容易写好。

学问不问大小,要学点东西,不要作假,要在实践中体会,到了一定阶段就会有体会,受益。

做学问要踏实,不为虚名,不要太早出名,不要忙于应酬,要学点真东西。

——与桑作楷谈不要学名于一时,要能站得住,要站几百年不朽才行。

若徒慕虚名,功夫一点没有,虚名几十年云烟过去了。

——与张尔宾谈搞艺术是为了做学人,学做人。

做人着重立品,无人品不可能有艺品。

做学人,其目的在于运用和利人。

学人的心要沉浸于知识的深渊,保持恒温,泰山崩于前面不变色,怒海啸于侧而不变声。

有创见,不动摇,不趋时髦,不求艺外之物。

别人理解,淡然;不解,欣欣然。

谈艺术不是就事论事,而是探索人生。

做学人还是为了做真人。

艺术家必须是专同假、丑、恶作对的真人,离开真、善、美便是水月镜花。

——《林散之序跋文集》二、谈门径陈慎之问:为什么日本人写的这么好?学的高,非晋唐法帖不写,所以不俗,法乎上也。

先写楷书,次写行书,最后才能写草书。

写字要从唐碑入手,推向魏汉;再从汉魏回到唐。

宜学六朝碑版,继学二王,再进而入汉魏,其气自古不俗。

草书宜学大王,十七帖》精印本;行书宜学僧怀仁《集圣教序》,有步可循,自然入古不俗矣。

学近代人,学唐宋元明清字为适用。

唐宋人字,一代一面貌,各家各面貌。

他们一个也不写汉隶,因为用不上,练练笔力是可以的。

但要先学楷、行。

李邕说:“学我者死,叛我者生。

”要从米、王觉斯追上去。

欧阳修青年时代诗、文、书、画样样学。

有人说你这样不精一项是不行的。

于是,他便专攻诗、文,成了大家。

人的精力是有限的,不可能样样都精。

因此,学要专一。

怀素在木板上练字,把板写穿了,可见苦练的程度。

“笔是骨,墨是肉,水是血”林散之谈墨法

“笔是骨,墨是肉,水是血”林散之谈墨法写字要有墨法。

浓墨、淡墨、枯墨都要有,字“枯”不是墨浓墨少的问题。

多搞墨是死的,要惜墨如金。

怀素能于无墨中求笔,在枯墨中写出润来,筋骨血肉就在其中了。

王铎用干笔蘸重墨写,一笔写十一个字,别人这样就没有办法写了,所谓入木三分就是指此。

把墨放上去,极浓与极干的放在一起就好看,没得墨,里面起丝丝,枯笔感到润。

墨深了,反而枯。

枯不是墨浓墨淡。

——与陈慎之谈笪重光论用墨:磨墨欲浓,破水写之方润。

——与魏之祯、熊百之等谈厚纸用墨要带水,薄纸、皮纸要用焦墨写。

用墨要能深透,用力深厚,拙中巧。

会用墨就圆,笔画很细也是圆的,是中锋。

用墨要能润而黑。

用墨用得熟不容易。

笪重光:“磨墨欲熟,破水写之则活。

”熟,就是磨得很浓。

然后蘸水写,就活了。

光用浓墨,把笔裹住了,甩不开。

——与庄希祖谈早年闻张栗庵师说:“字之黑大方圆者为枯,而干瘦遒挺者为润。

”误以为是说反话,七十岁后,我才领悟看字着重精神,墨重笔圆而乏神气,得不谓之枯耶?墨淡而笔干,神旺气足,一片浑茫,能不谓之润乎?“润含春雨,干裂秋风。

”不可仅从形式上去判断。

墨有焦墨、浓墨、淡墨、渴墨、积墨、宿墨、破墨之分,加上渍水,深浅干润,变化无穷。

“运用之妙,存乎一心。

”墨要熟,熟中生。

磨墨欲熟,破之用水则润,惜墨如金,泼墨如渖,路子要正,切勿邪途。

有笔方有墨。

见墨方见笔。

笔是骨,墨是肉,水是血。

书画纵横网编辑整理END。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

浅析林散之书法艺术的用墨摘要:书法是单色的艺术,林散之运用独到的墨法和玄妙的用虚用白,打破了其原本单一的局面,使墨色出现显著的干湿浓淡变化,形成“润含春雨,干裂秋风”的效果,我们可以舍汉字的可读性而观墨法。

他在破坏中革新,正所谓不破不立,使墨色在作品中达到高度统一。

关键词:林散之;用墨;画影响书林散之(1898——1989),原名以霖,别署左耳、散耳,晚号聋叟。

和县乌江人。

历任省人大代表、全国政协委员、全国文代会委员。

曾任中国书法家协会名誉理事,书画院院长等。

林散之少年时家境尚好,但13岁时父亲的病逝,给予林散之及母亲以沉重的打击,此时的林家家道骤落,一贫如洗。

林散之过早的体会到“自古英雄多磨难,从来纨绔少伟男”这句话的含义。

迫于生计,经父亲的好友介绍林散之拜师于画工笔人物的青甫,从此走上了艺术道路。

之后又与乡贤陪开学习书法,授之以包安吴的双钩悬腕之法和唐代碑帖的练习,随后,又拜识栗庵先生学习诗文,使林散之受益匪浅。

先生作为我国书法艺术的一代宗师,早年曾自号为“三痴”,在他17岁的《自慨》诗里写到“平生为痴诗书画”这大概就是命名为“三痴”的主要原因。

“散之”或由“三痴”谐音而来。

朴初称赞他“三绝”,成就最高的当数书法。

一生中孜孜以求,苦苦探索,到晚年时笔墨出神入化,开创林家笔法,自立门派,取得了丰硕成果,名扬海外,被誉为“当代草圣”。

他的书法艺术研究是多方面的,现在只谈他的用墨。

经栗庵先生的推荐,林散之拜师于黄宾虹的门下,所以林散之的用墨首先得益于黄宾虹。

1929年他负笈到,拜见黄宾虹先生,黄宾虹感其学艺的真诚,非常赏识,说:“君之书画,略具才气,唯用笔用墨之法,尚无所知,似从珂罗版摹拟而成,模糊凄迷,真意全亏。

”①接着又示之用笔用墨之道。

又曰:“君之书法,实处多,虚处少,黑处见力量,白处欠功夫,人们常说,知白守黑、计白当黑,此理最微,你应领会。

”②根据作品的反映,又提示:“古人都于黑处沉着,白处空灵,黑白错综,以成其美。

”③闻听此言后的林散之大为惊骇,“遂归江上闭门潜学……痛改前非,不辞昼夜,惟积习既深,改之不易,竭三年之力,稍稍变其旧貌。

”④林散之深切地体悟其理,并在作品中表现得淋漓尽致,同时,追求不止。

为使墨色更加具有表现力,在通读书法史典籍时,不断地找出适合自己有用的理论根据。

他博览群书,吸取营养,丰富技法,凭着自己的艺术悟性自创一格,“柔亦不茹,刚亦不吐,燥裂秋风,润含春雨。

”这时的他,处理黑白虚实法度严谨。

一、画影响书林散之是一位喜好山水的画家,在他早年的书法作品里,洁净的宿墨运用使其书法作品增添了不少的画意。

后来,他与人说:“我耳大聋,不明大势,干脆写字吧。

”五十年代后,他的精力开始转移到书法创作中,并把山水画的水墨形式语言、皴擦技法运用进来,突出了其“水墨”的涵,丰富了传统笔法,拓展了线条的表现力度,增强了章法布局上的黑白虚实的对比,体现出了文人水墨画对书法用墨的影响,它是林散之的绘画经验在书写过程中的流露,反映在作品里就是画对书的影响。

同时,暗含“画影响书”的重要观点。

历来书画理论中“以书入画”的观念深入人心,对于书画关系问题总是谈书法对绘画的作用,而事实上,这种影响是相互的:最先提出这一观点的是曾植,他在《海日楼札丛·墨法古今之异》中说:“自宋以前,画家取笔法于书;元世以来,书家取墨法于画,近人好谈美术,此亦美术观念之融通也。

”徐利明曾提到宋代尚意书风“不仅有禅风涵,还有画意”;另外还谈到:“文人写意画对书法的影响,主要表现在两点:一为水墨变化;二为注重态势。

”并且指出凝式和米芾作品中用墨变化是受水墨画的影响。

⑤另外石涛云:夫画者,形天地万物者也。

舍笔墨其何以形之哉!墨受于天,浓淡枯润随之;笔操于人,勾皴烘染随之。

⑥所以,我想,林散之书法最突出的创造就是在技巧上拓展了“墨”的表现,使我们产生了视觉上的丰富变化,水墨融于书法线条,产生焦,浓,淡的色泽变化,体现出墨千变万化的特点,更能直接欣赏到墨本身的美感。

二、水墨的独特性林散之水墨的运用,得益于黄宾虹曾经谈到的七种用墨法:曰积墨、曰宿墨、曰焦墨、曰破墨、曰浓墨、曰淡墨、曰渴墨。

在林散之的作品里运用较多的是浓墨、淡墨和渴墨。

相比于国画,书法中的墨色变化历来比较单一。

明代的董其昌,善用淡墨,明清之际的王铎,常用“涨墨法”,可以说两人是水墨在书法线条运用中较早的尝试。

但上述二家的试验都未脱离传统笔法基本的要求,而有意识地最大限度的运用水墨技法的要数林散之了。

在他成熟的草书作品里,渴墨与浓墨、淡墨常常是联系在一起应用的,这要得益于他对绘画笔墨的理解。

他说:“磨墨欲浓,破清水用之则活。

”⑦采用绘画中皴擦笔法,使笔上的墨快枯时也能在纸上擦出字。

由于长锋羊毫的蓄墨量较大,林散之在一些长条幅作品里,多饱蘸浓墨,再在笔尖上蘸少许清水,甚至唾沫,浓墨因清水的滋润而不粘不滞,苍润浑厚,连续书写数字,字与字之间追求一点形迹上的牵丝连带,直到笔中的墨将干,林散之还要捻动笔杆用笔腹甚至笔根的墨,以力蹭出几个字,使每一笔画都有了生命律动,达到由极浓至极枯,极濕至极干的色阶变化。

所以作品中黑白虚实的对比异常强烈,丰富了作品中的墨色变化。

林散之用浓墨长于淡墨,用浓墨书写的作品尤见笔力,而淡墨就不同了。

书法中如过多的或不加控制的运用淡墨,极容易形成一些臃肿不堪的墨块,有墨无骨,失去了书法线条的基本存在形态。

林散之在七十年代以后,曾长期探索以淡墨作书。

水墨运用恰到好处时,的确增加了一些空灵之气;运用不当时,也常不尽人意。

由于这种种技巧的作用,使长锋羊毫在笔画的粗细和点画形态的表现上不易产生很大变化的局限性,通过水墨的丰富变化产生了奇妙的艺术效果,笔法与墨法相互交融,正如黄宾虹所言“笔力是气,墨采是韵”,这是林散之书法对中国书法技法提供的创造性成果。

三、书法艺术分期从林散之的书法作品中可以看到他在用墨上的不断探索的过程:40年代,他追求的是枯笔渴墨,秃毫不润,个性不显。

(图1)60年代,他坚持在枯墨中写出润来,线条柔韧坚实,流畅自如。

这一阶段写的自作诗《感赋》可以看出浓墨粗线与枯笔飞白相映成趣,枯中见润。

(图2)但林散之并未以所获殊荣为满足,他对越来越多的赞扬声和越来越高的社会地位淡然处之,默不作声地、我行我素地向自己认定的更高境界不懈追求,使其书法在八十岁前后全面进入化境。

他在七十岁时曾有感赋诗一首:“不随世俗任孤行,自喜年来笔墨真。

写到灵魂最深处,不知有我更无人。

”⑧可见其对性灵境界的追求毫不含糊,他视书法为性情中物,自喜能“写到灵魂最深处”,纯乎真性灵的显现,这是一种“天籁”之境。

70年代末,他采用宿墨破水,并揉进皴擦笔法。

对联作品《风神月明》他极少用枯笔,加大用水,满纸淋漓。

笔法与墨法互为作用。

林散之从王铎书法中悟得涨墨之妙,又从黄宾虹画法中承取焦墨、渴墨与宿墨法,随其兴致所至,施之于书法创作,(图3)其80岁后作品,有时通幅以浓墨焦墨为之,聚墨处黑而亮,神采夺人,枯墨散锋处一枯再枯,墨似尽而笔仍在擦行,只见笔墨化作虚丝,在似有若无间尤显其意韵、精神之超凡。

有时又以宿墨为之,时而墨晕中见有浓墨凝聚,乃运笔之实迹,时而变枯、变淡,笔意一翻转,又变润、变浓。

他图1 图2 图4图5图3充分利用长锋羊毫蓄水多、下注慢,便于连续书写的特性,笔毫所蓄水、墨不匀,即可随笔锋翻转、运笔速度的快慢产生浓淡干湿的无穷变化。

他又专攻“渴墨”和“淡墨”,实现他孜孜以求的“燥裂秋风,润含春雨”的艺术境界。

他书写白的《下江陵》第二行“不”字蘸墨后写到“过”字已经枯笔无墨了,这时一般的书家一定要再次蘸墨继续书写,而林散之又将笔一转一气呵成连续写了三个字,到“山”字的最后一长画,已经是笔断意连了,以力写之了。

(图4)书于1980年的“世无遗草真能隐,山有名花能不孤。

”联中的“遗、草、花、不”等字的饱墨形成鲜明的对比,其涨墨、浓墨处厚重而不滞,使得整幅字在同一书风的构架之下,跌宕多姿,富有奇趣魅力。

(图5)书于1988年的“山花春世界,云水小神仙”上下联的最末两字,均有精彩动人的意外表现,正侧翻转笔锋的,水墨交融,渗化洇散,枯湿合宜,有书的形质,画的意境,大大弥补了作品整体上的不足。

(图6)蘸水淡墨书于1973年的唐《许瑶论怀素草书》采用绘画中的蘸水方法,先用清水笔头蘸浓墨连写数字,墨色变得越来越枯,越来越淡,然后又用笔尖蘸浓墨,继续写下去,到“却书书”时,行笔感到苦涩,此时又蘸了点清水写下“不得”等字。

(图7)书于1978年的自作诗《论书八首》:“笔从曲处还求直,意到圆时更觉方,此语我曾不自吝,搅翻池水便钟王。

”可以算作是他运用水墨作为最成功的一件作品。

通篇一气呵成,几无懈笔,由于林散之行书的连贯气势,不依靠表面的牵丝连带来表现,因此,他必须在笔势和字形呼应上来解决,注意到字形上的上下承接,字与字之间通过大小,粗细,倚侧,将力量和连贯气势由上而下,逐字导入。

或水墨氤氲,或干擦涂抹,或绞转笔锋,充分发挥了水和墨各自的特性。

作品挟风带雨,气象万千,具有音乐节奏和诗的韵律。

⑨(图8)当代人对林散之笔墨的研究,有代表性的评论摘录:“笔法沾沾失所稽,不妨带水更拖泥……”这是他的论书诗名句,拖泥带水的用笔正是他的一大特点,运用鹅颈式的特制长锋羊毫,举重若轻又视纤纤西线而用千钧之力;再加以特殊的墨法,使他的线条具有一种随机应变的水墨氤氲之气;林散之的力并非浓墨大笔,而是若纵若擒,细微处见精神。

⑩“现代书法,笔法,笔墨之坏,莫坏于林散之,林散之是一位破坏性的草书大师,……孤独的人生,早就了林散之独特的笔墨。

黄宾虹先生教授散老笔法墨法,其中许多是画法,而是老将之用于书法,可谓之破笔破墨,是对传统书法的一种破坏……书法更讲究用笔,对墨色不大要求,甚至忌讳墨色杂乱。

而散者则大胆的将画法移植于书法当中,用墨浓淡相间,将浓随枯,独的人生,造就了林散之独特的笔墨。

黄宾虹先生教授散老笔法墨法,其中许多是画法,而是老将之用于书法,可谓之破笔破墨,是对传统书法的一种破坏……书法更讲究用笔,对墨色不大要求,甚至忌讳墨色杂乱。

而散者则大胆地将画法移植于书法当中,用墨浓淡相间,将浓随枯,增强了书作的节奏感,也取得了耐人寻味的艺术效果……”林散之于书法创作中的墨法革新,大胆的吸取前人成功的经验,并对黄宾虹的墨法作深入探索运用。

欣赏林散之先生的书法,感到的是一股狮子搏象的力量,而其中的气韵却是虚灵淡雅,这全都依仗他对书法中干湿,浓淡,枯润,疏密,大小……的着意追求。

一种年龄有一种年龄的色彩之恋,这就如同一个季节有一个季节的选择一样,每一种选择会有不同的快乐,少年时学书追求墨色活泼,青年时学书追求墨色的热烈,而后又将逐渐趋于含蓄、平淡。

这种追求需要积累,磨炼,从而有了墨之五彩。