15散文两篇导学案

《散文》导学案

《散文》导学案一、学习目标1、了解散文的概念、特点和分类。

2、掌握散文阅读和写作的基本方法和技巧。

3、能够欣赏优秀散文作品,提高文学鉴赏能力。

4、通过写作实践,培养和提高散文创作能力。

二、学习重难点1、重点(1)理解散文“形散神聚”的特点。

(2)掌握散文的表现手法和语言特色。

2、难点(1)如何在阅读中准确把握散文的主题和情感。

(2)怎样在写作中运用散文的特点展现个人的思想和情感。

三、知识储备(一)散文的概念散文是一种自由灵活、不受拘束的文学体裁,它可以描绘自然风光、社会万象、人生百态,可以抒情、叙事、议论,形式多样,内容丰富。

(二)散文的特点1、形散神聚“形散”指的是散文的取材广泛自由,不受时间和空间的限制,可以想到哪里写到哪里。

“神聚”则是指散文的主题明确、集中,所有的材料和表现手法都是为了突出主题服务。

2、意境深邃优秀的散文往往蕴含着深刻的思想和真挚的情感,能够给读者带来启迪和美的享受。

3、语言优美散文的语言简洁流畅、生动形象,富有表现力和感染力。

(三)散文的分类1、叙事散文以叙述事件为主要内容,着重展现事件的发展过程和人物的活动。

2、抒情散文主要抒发作者的情感,通过情感的抒发来表达对生活、对人生的感悟。

3、哲理散文以议论为主,通过对生活中的某些现象或问题进行深入的思考和分析,揭示出深刻的哲理。

四、阅读方法(一)整体感知1、阅读标题和开头,初步了解文章的主题和写作背景。

2、快速浏览全文,把握文章的大致内容和结构。

(二)细节品味1、圈点批注文中的精彩语句和段落,分析其语言特色和表达效果。

2、关注文中的描写、抒情、议论等表达方式,体会作者的情感和观点。

(三)主题探究1、结合作者的生平和时代背景,深入理解文章的主题和思想内涵。

2、思考文章对自己的启示和感悟,与作者进行心灵的对话。

五、写作方法(一)立意1、明确写作目的,确定文章要表达的中心思想。

2、立意要新颖、深刻,能够反映出对生活的独特观察和思考。

统编版初中语文八年级上册第十六课《散文二篇》导学案

统编版初中语文八年级上册第十六课《散文二篇》导学案第十六课《散文二篇》共有两篇散文:《既生瑜,何生亮》和《我们在大山里》。

散文是一种反映生活、描写人物、抒发情感等的文学体裁,常常以自然为背景,通过具体的细节和形象的描写,表达作者的思想和情感。

本节课通过阅读散文,培养学生对散文的理解能力和鉴赏能力,从而提高他们的文学素养。

一、导读教学1. 教学目标a. 理解散文的基本特点和写作技巧b. 学习欣赏散文c. 通过阅读散文,感受自然的美丽和人与自然的和谐关系d. 提高学生的阅读理解能力和鉴赏能力2. 教学重难点散文的特点、鉴赏方法和体验二、自主学习自主学习是指学生根据教师提供的学习材料和学习任务,进行独立自主地学习和探索。

在本节课中,学生需要独立阅读散文《既生瑜,何生亮》和《我们在大山里》,并回答下面的问题:1. 散文是以什么为背景的?通过哪些具体的细节和形象的描写来表达作者的思想和感情?2. 散文《既生瑜,何生亮》中的瑜和亮之间有何不同?这与作者的思想有何关系?3. 散文《我们在大山里》中的大山有哪些特点?作者对大山的态度是怎样的?4. 阅读完散文后,你对自然的美丽和人与自然的和谐关系有何感受?5. 散文中所表达的思想和情感对你有何启发?三、合作探究1. 学生交流自己的阅读体验和答案,教师组织学生就散文的特点、鉴赏方法进行讨论。

2. 教师对散文的特点和鉴赏方法进行讲解,引导学生学习欣赏散文的技巧和方法。

四、拓展延伸通过与学生的交流和讨论,教师发现学生对散文的理解和鉴赏能力需要进一步提高,可以通过以下方式进行拓展延伸:1. 给学生布置欣赏其他优秀散文的任务,并要求学生写读后感。

2. 可以组织学生进行朗读比赛,提高学生对散文的语感和表达能力。

3. 教师可以提供更多的散文材料,让学生进行积极的阅读和思考。

五、课堂总结通过本节课的学习,学生理解了散文的特点和写作技巧,学会了欣赏散文的方法和技巧。

通过阅读散文,学生感受到了自然的美丽和人与自然的和谐关系,并从中得到了启发。

八年级语文上册短文两篇导学案及答案【人教版初二八年级】

《短文两篇》导学案班级姓名组别评价【学习目标】1了解有关陶弘景的文学常识。

2整体把握文章的内容及感情基调。

3、熟读课文,理解文章的主旨。

4、学习文章凝练的语言,感受优美的意境。

【使用说明与学法指导】1、充分预习课文,圈画出富有哲理的句子。

2、自查工具书,认记字词,疏通课文大意。

3、要充分预习,有感情地朗读课文,勾画文中重要的文言字词和语句,自主进行解释和翻译。

4、认真研究导学案,独立思考,限时30分钟完成;规范书写,运用好双色笔;小组合作探究,答疑解惑。

【知识链接】一、作者介绍:陶弘景(456—536),字通明,南朝梁时丹阳秣陵(今江苏江宁)人,自号华阳隐居。

南朝梁时道教思想家、医学家。

仕齐拜左卫殿中将军。

入梁,隐居句曲山。

他曾经担任诸王的侍读,因看透了混浊的人世,“虽在朱门,闭影不交外物,唯以批阅为务。

”(《南史》)后隐居句曲山,可是“国家每有吉凶征讨大事,无不前以咨询,月中常有数信,时人谓为‘山中宰相’”。

苏轼(1037—1101),字子瞻,号东坡居士,眉州眉山(今四川眉山)人,北宋著名的文学家、书画家。

与其父苏洵,弟苏辙,并称“三苏”,同在“唐宋八大家”之列。

他是宋仁宗嘉佑二年(1057年)的进士,官至翰林学士、知制诰、礼部尚书。

曾上书力言王安石新法之弊,后因作诗刺新法下御史狱,遭贬,卒后追谥“文忠”,北宋中期的文坛领袖,文学巨匠。

他擅长诗、词、散文:在诗歌上,与黄庭坚并称“苏黄”,今存其诗2700多首,题材广泛,内容丰富多彩,代表了北宋诗的最高成就;在北宋词坛上,开辟了豪放词风,同杰出词人辛弃疾并称为“苏辛”;散文方面,他以扎实的功力和奔放的才情,发展了欧阳修平易舒缓的文风,与欧阳修并称“欧苏”。

在政治上属以司马光为领袖的旧党。

在书法方面成就极大,与黄庭坚、米芾、蔡襄并称“宋四家”。

他的论画卓有所见,主张“神似”“传神”,提出“诗中有画”“画中有诗”,在画史上很有影响。

他善画竹石,其真迹今仅存《古木怪石图》。

人教部编版八年级上册第16课《散文二篇》导学案

16 散文二篇同步作业1.阅读文段,完成题目。

人们却不应该为此感到悲观。

我们没有时间悲观。

我们应该看到生命自身的神奇,生命流动着,永远不朽.。

地面上的小草,它们是那样卑微,那样柔弱,每个严寒的冬天过去后,它们依然一根根从土壤里钻出来,欢乐地迎着春天的风,好像那刚刚过去的寒冷从未存在。

一万年前是这样,一万年以后也是这样!在春天,我们以同样感动的眼光看着山坡上那些小牛犊.,它们跳跳蹦蹦,炫耀它们遍身金黄的茸毛。

永远的小牛犊,永远的金黄色茸毛!感谢生命的奇迹,它分开来是暂.时,合起来却是永久。

它是一个不懂疲倦的旅客,总是只暂时在哪一个个体内住一会儿,便又离开前去。

那些个体消shì了,它却永远存在。

它充满了希望,永不休止地繁zhí着,m n延着,随处宣示它的快乐和威势。

(1)根据拼音,在括号内写出正确的汉字。

消shì() 繁zhí() màn( )延(2)给文段中加点的字注音。

不朽.( ) 牛犊.( ) 暂.时( )(3)对画横线字的笔顺判断正确的一项是 ( )A.“疲”的第二笔是 ,第七笔是 ;“暂”的第三笔是。

B.“疲”的第二笔是 ,第七笔是 ;“暂”的第三笔是。

C.“疲”的第二笔是 ,第七笔是 ;“暂”的第三笔是。

D.“疲”的第二笔是 ,第七笔是 ;“暂”的第三笔是。

2.结合语境,对句中加点词解释有误的一项是 ( )A.对爱情的渴望,对知识的追求,对人类苦难不可遏制..(制止;控制)的同情,这三种纯洁而无比强烈的感情支配着我的一生。

B.我寻求爱情,其次是因为爱情解除孤寂——那是一颗震颤的心,在世界的边缘,俯瞰..(俯视)那冰冷死寂、深不可测的深渊。

C.这三种感情就像飓风一样,在深深的苦海上,肆意地把我吹来吹去,吹到濒临..(紧接,临近)绝望的边缘。

D.痛苦的呼号..(某些组织专用的口号)的回声在我心中回荡。

饥饿的儿童,被压迫者折磨的受害者……都是对人类应有生活的嘲讽。

散文两篇导学案

10.散文两篇教学目标:1.理清文本思路,学习在平实的叙述中蕴含丰富的哲理的写法。

2.品味重点语句,培养鉴赏散文的习惯与能力。

3.体会作者对生命的感悟,学会正确认识人生、生命的价值。

教学重点:对文中重点的句子进行讨论分析,细品其蕴涵的人生哲理。

教学难点:学习在平实的叙述中蕴含丰富的哲理的写法。

导学过程:第一课时学习《霞》一、了解感知1.激趣导入:同学们,说起黄昏,我们会想起一句话,那就是:“夕阳无限好,只是近黄昏。

”这两诗诗出自李商隐的《乐游园》,感慨好景不长。

在诗人李商隐的眼中,黄昏、晚霞是带着丝丝哀愁、感伤色彩的。

那么在冰心的笔下又是怎样的呢?现在我们一起进入到本文的学习,体会冰心笔下的《霞》。

2.作者简介冰心(1900年10月5日-1999年2月),原名谢婉莹。

二十世纪杰出的文学大师,小说、诗歌、散文、儿童文学和翻译诸方面都有重要的成就。

主要作品有:小说:《小橘灯;诗歌集:《繁星》、《春水》;儿童文学:《再寄小读者》(总名为《寄小读者》的通讯散文,是我国儿童文学的奠基之作)。

受基督教博爱思想的影响,冰心早期的作品,多以“爱”为主题,抒写母爱、童真、自然等内容;因此早期的作品有“爱的哲学”之称。

晚期的作品多是抨击时弊的杂文以及充满哲理韵味的散文。

《霞》是她晚期哲理散文之一。

“冰心体”散文:冰心的散文满蕴着温柔,又微带着淡淡的忧愁,显示出清新明丽的语言风格。

这种特色被称为“冰心体”,也叫“繁星体”“春水体”。

二、课前自主预习(一)基础知识1.词语积累读准下面词语的读音。

云翳.(yì)璀璨.(cuǐ càn)惆怅..(chǒu chàng)文摘.(zhāi)露.水( lù)露.面(lîu )一抹微云(mǒ)抹布(mā)理解下面词语的意思朝思暮想:从早到晚时刻想念。

相生相成:互相转化,互相促进,互相作用,互相ǒ影响。

东方不亮西方亮:比喻这里行不通,别的地方尚有回旋余地。

15 散文两篇 导学案 学生用

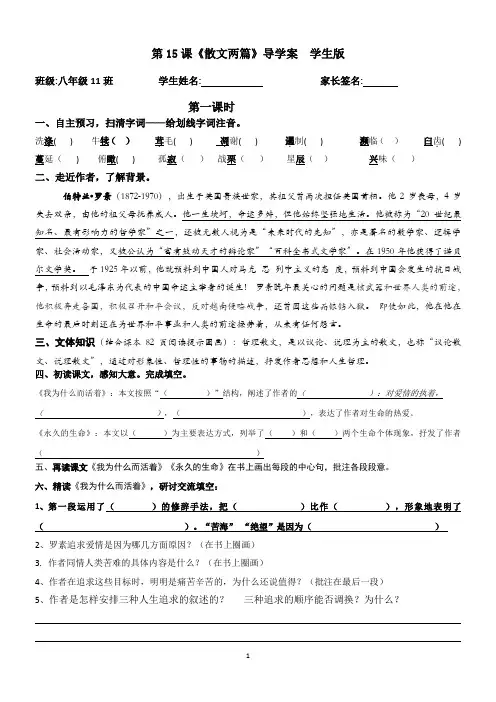

第15课《散文两篇》导学案学生版班级:八年级11班学生姓名: 家长签名:第一课时一、自主预习,扫清字词——给划线字词注音。

洗涤.( ) 牛犊()茸.毛( ) 凋.谢( ) 遏.制( ) 濒临()臼齿.( ) 蔓.延() 俯瞰.( ) 孤寂.()战栗.()星辰()兴味()二、走近作者,了解背景。

伯特兰•罗素(1872-1970),出生于英国贵族世家,其祖父曾两次担任英国首相。

他2岁丧母,4岁失去双亲,由他的祖父母抚养成人。

他一生坎坷,命运多舛,但他始终坚强地生活。

他被称为“20世纪最知名、最有影响力的哲学家”之一,还被无数人视为是“未来时代的先知”,亦是著名的数学家、逻辑学家、社会活动家,又被公认为“富有鼓动天才的辩论家”“百科全书式文学家”。

在1950年他获得了诺贝尔文学奖。

于1925年以前,他就预料到中国人对马克思列宁主义的态度,预料到中国会发生的抗日战争,预料到以毛泽东为代表的中国命运主宰者的诞生!罗素晚年最关心的问题是核武器和世界人类的前途,他积极奔走各国,积极召开和平会议,反对越南侵略战争,还曾因这些而锒铛入狱。

即使如此,他在他在生命的最后时刻还在为世界和平事业和人类的前途操劳着,从未有任何怨言。

三、文体知识(结合课本82页阅读提示圈画):哲理散文,是以议论、说理为主的散文,也称“议论散文、说理散文”,通过对形象性、哲理性的事物的描述,抒发作者思想和人生哲理。

四、初读课文,感知大意。

完成填空。

《我为什么而活着》:本文按照“()”结构,阐述了作者的():对爱情的执着,(),(),表达了作者对生命的热爱。

《永久的生命》:本文以()为主要表达方式,列举了()和()两个生命个体现象,抒发了作者()五、再读课文《我为什么而活着》《永久的生命》在书上画出每段的中心句,批注各段段意。

六、精读《我为什么而活着》,研讨交流填空:1、第一段运用了()的修辞手法,把()比作(),形象地表明了()。

“苦海”“绝望”是因为()2、罗素追求爱情是因为哪几方面原因?(在书上圈画)3.作者同情人类苦难的具体内容是什么?(在书上圈画)4、作者在追求这些目标时,明明是痛苦辛苦的,为什么还说值得?(批注在最后一段)5、作者是怎样安排三种人生追求的叙述的?三种追求的顺序能否调换?为什么?第二课时一、复习导入:听写字词进入新课二、再读文本,理性写作思路。

15散文二篇导学案

初二年级语文科自学探究学案班级:姓名:主备:审核:初二语文小组时间:年11 月10 日

学习内容:第15课散文二篇

学习目标:简单了解作者,熟读课文,把握课文内容,理解作者观点。

重难点:朗读、批注、共鸣、争鸣多种方式相结合,辩证地理解作品内涵及作者感情。

一、自主学习(相信自己就一定行!)

(一)自学指导(学习一些语文基础知识,受益终生哦!)

伯特兰·罗素(1872—1970),二十世纪英国哲学家、数理逻辑学家、历史学家,无神论者,也是二十世纪西方最著名、影响最大的学者和和平主义社会活动家之一。

1950年,罗素获得诺贝尔文学奖,以表彰其“多样且重要的作品,持续不断地追求人道主义理想和思想自由”。

他的代表作品有《幸福之路》《西方哲学史》《数学原理》《物的分析》等。

(二)自学检测

1、通读《永久的生命》,思考课文讲了哪几层意思?

2、自由朗读《我为什么而活着》,说说作者为什么活着。

(三)自学小结:

二、小组学习(各抒己见,达成共识,有你课堂才会更精彩)

1、作者对生命有哪些感悟?这些感悟矛盾吗?

2、文章第二自然段用“地面上的小草”比喻什么?

3、作者为什么追求知识?

三、展示反馈

1、课文写对生命的感悟,开始说“我们都非常可怜!”后来又说“这就是奇迹”。

这样写有什么好处?

2、作者活着的第三条理由是什么?这表现了作者怎样的胸怀?

四、拓展延伸(学有所用,提升自己)

1、作者为什么赞美生命?

2、你想过自己为什么活着吗?请写几条自己活着的理由或者自己的追求目标。

教学个案(收获)

教学反思(疑惑)。

15.《散文两篇》导学案含答案

2017学年八年级语文(上册)第四单元导学案(教师案)主备: 审核:班级姓名家长签名日期第15课《散文两篇》学习目标:1.反复朗读课文,理清行文思路,理解文章主旨。

2.理解作者对生命本质的认识。

3.认识个体的生命是短暂的,人类的生命是永久的,要用短暂的生命去创造永久的价值。

学习重难点:1.揣摩文章中重要语句,理解其哲理意蕴。

2.启迪学生树立正确的人生观、价值观教学方法:问题探讨法自主合作探究式教学法教学准备:多媒体课件学生收集相关背景资料教学时间:2课时教学过程:第一课时情境导入,生成问题:有人说,生命,伟大而神秘,丰富而奇妙,永久而不朽;也有人说,世上没有永恒的春天,亦没有永久的生命。

生命到底是怎样的呢?下面让我们来听听作者严文井的答案吧!一.课前预习:1.作家及作品简介:严文井(1915--2005),原名严文锦。

湖北武昌人。

当代作家、散文家、著名儿童文学家。

著有《南南和胡子伯伯》、《丁丁的一次奇怪旅行》等。

中共党员,《人民文学》主编,人民文学出版社社长、总编辑。

伯特兰•罗素(1872-1970),出生于英国,他2岁丧母,4岁丧父,由他的祖父母抚养成人。

他一生坎坷,命运多舛,但他始终坚强地生活。

他被称为“20世纪最知名、最有影响力的哲学家”之一,还被无数人视为是“未来时代的先知”,亦是著名的数学家、逻辑学家、社会活动家,又被公认为“富有鼓动天才的辩论家”“百科全书式文学家”。

在1950年他获得了诺贝尔文学奖。

二.课前自主探究与学习2.给加点字注音臼齿.(jiù) 茸.毛(róng) 蔓.延(màn) 凋.谢(diāo) 洗涤.(dí) 俯瞰.(kàn) 遏.制(è) 孤寂.()战栗.()俯瞰.()《永久的生命》课文学习3.朗读课文,用一句话概括文章的主要内容。

并谈谈读完课文、的感受。

4.根据各部分的段意写出自然段如何划分。

并在文中标记。

最新人教部编版八年级上册语文第15课《散文二篇》表格版教案

布置作业

师友共同总结本课的知识点。

师友谈收获。

学生评选出最佳师友

板书设计

补充修正

教学反思

师友讨论共品。

3、你是否购买过DIY手工艺制品?

木质、石质、骨质、琉璃、藏银……一颗颗、一粒粒、一片片,都浓缩了自然之美,展现着千种风情、万种诱惑,与中国结艺的朴实形成了鲜明的对比,代表着欧洲贵族风格的饰品成了他们最大的主题。

4.WWW。google。com。cn。大学生政策2004年3月23日全班交流

师友交流,解决不了的问题在班上提出。

巩固拓展

六、迁移拓展

1.感受真实,说服力强。欲扬先抑,起伏有致

2.层次分明,条理清晰。用词准确,饱含深情。

教师示问题,适时引导

师友相互讨论谈感受。

全班交流,加深对课文的理解。

总结提高

七、课堂总结

1.师友归纳,总结知识。

2.总结收获,点拨提升。

八、布置作业:

请试着设计一下你的人生旅途,以“我少年时期的追求是什么?中年时期的追求是什么?老年时期的追求是什么?”为题,写一篇随笔。

“漂亮女生”号称全国连锁店,相信他们有统一的进货渠道。店内到处贴着“10元以下任选”,价格便宜到令人心动。但是转念一想,发夹2.8元,发圈4.8元,皮夹子9.8元,好像和平日讨价还价杀来的心理价位也差不多,只不过把一只20元的发夹还到5元实在辛苦,现在明码标价倒也省心省力。师友交流,不明白的地方可以请教其他师友

总结提高

四、课堂总结

1.师友归纳,总结知识:

2.总结收获,点拨提升。

五、布置作业:

1.抄写课后生字词

2.思考课后阅读提示。

教师点评,作重点强调。

教师总结提升。

短文二篇--问题导学案八年级语文上册人教版问题解决导学方案

短文二篇--问题导学案(八年级语文上册人教版问题解决导学方案)问题导引刚刚走出雄奇险拔、清幽秀丽的三峡,我们又将步入陶弘景描摹的江南清丽的山水画中,将要和苏轼以及他的朋友共赏承天寺的月色。

在学习这两篇课文的时候,我们会有一些疑问:《答谢中书书》的作者从哪几个方面描绘自己隐居地的秀美景色?文章中除了描写之外,还有抒情和议论的部分,这样写有怎样的作用?苏轼在《记承天寺夜游》这篇短文里描绘了一幅怎样的月下美景图?文章中连发“何夜无月?何处无竹柏?”两问,为什么不作回答?这两篇短文分别表达了作者怎样的思想感情?在小组内交流一下,听听其他同学的见解,然后谈谈自己的看法。

相信经过共同努力,我们会圆满解答这些问题的。

自主学习资料整合作者信息1.陶弘景(456—536),字通明,南朝齐梁时丹阳秣陵(今江苏南京)人。

他曾经担任诸王的侍读,因看透了混浊的人世,后隐居句曲山,可是“国家每有吉凶征讨大事,无不前以咨询,月中常有数信,时人谓为‘山中宰相’”。

谢中书即谢征,字玄度,陈郡阳夏(今河南太康)人,曾做中书鸿胪,所以被称为谢中书。

陶弘景给谢征的这封信,称赞江南山水之美,笔笼山川,纸纳四时,文辞清丽,为六朝山水小品名作。

2.苏轼(1037—1101),字子瞻,号东坡居士,四川眉山人,北宋时期著名的文学家、书画家。

他22岁中进士,以文章知名。

他的政治思想比较保守。

宋神宗时,王安石当政推行新法,他极力反对,由京官调任杭州通判,历密州、徐州、湖州知州。

又因作诗讽刺新法,得罪朝廷,被捕入狱(即所谓“乌台诗案”),后贬为黄州(今湖北黄冈)团练副使。

宋哲宗时,旧党当权,他被召还为翰林学士。

新党再度执政后,又被贬到惠州(今广东惠阳),并以63岁的高龄远徙琼州(今海南岛)。

赦还的第二年,死于常州。

背景回放1.南北朝时,因政局动荡,矛盾尖锐,不少文人往往遁迹山林,从自然美中寻求精神上的解脱。

《答谢中书书》是陶弘景俊赏山林、心灵净化之后所作。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

15・*散文二篇

国学名句:穷则独善其身,达则兼济天下。

一一《孟子.尽心上》

学习目标

1、把握两篇文章的结构,体会罗素随笔简洁而又富有哲理的特点。

2、体会《永久的生命》欲扬先抑的写法;理解作者对生命本质的认识。

3、了解作者对人生价值与意义的看法,感受他崇高而博大的胸怀,树立积极健康的人生观。

学

习重点

体会《永久的生命》欲扬先抑的写法;理解作者对生命本质的认识。

学习难点

感受他崇高而博大的胸怀,树立积极健康的人生观。

自主突破

1•给下列加点字注音。

兴味()洗涤() 卑微() 牛犊()茸毛() 消逝()繁殖() 蔓延() 凋谢()遏制() 濒临()俯瞰() 深渊() 星辰()

答案:x

d i b ci d u rmg sh i zh m cn di o

e b in k(3n yu ing

01 ch 印

2•结合语境解释下列加点词语的意思。

(1 )生命就像地面上的小草,它们是那样卑微,那样柔弱。

(2)它充满了希望,永不休止地繁殖着,蔓延着,随处宣示它的快乐和威势。

(2)这三种激情,就像飓风一样,在深深的苦海上,肆意地把我吹来吹去,吹到濒临绝望

的边缘。

(3 )在世界的边缘,俯瞰那冰冷死寂、深不可测的深渊。

答案:(1 )卑微:卑贱微小,地位低下。

(2)蔓延:形容象蔓草一样不断向周围扩展。

(3)

濒临:接近、将要。

(4 )俯瞰:从高处往下看。

3•文学常识填空。

《永久的生命》作者,原名湖北武昌人,作家。

本文选自—

《我为什么而活着》作者________ , _____ 国哲学家、数学家,作家,获1950年___________ 奖。

答案:严文井严文锦《严文井散文选》罗素英诺贝尔文学

合作探究

4•阅读严文井《永久的生命》思考:

(1)第一段末尾写道:“在这件事上我们都是这样可怜!”为什么这样说?

(2 )第二段文章用“地面上的小草”比喻什么?

(3)最后一段说“我们了解了生命的真实的意义”,你觉得“生命的真实意义”指什

么?

(4 )作者为什么赞美生命?

答案:(1 )因为过去了的日子永不再回来,你的力量是那样的小,对于生命上的事你丝毫不

能做主。

(2)生命自身的伟大;生命能够不绝地创造新的生命。

(3)生命是永久的、不朽的,它能永远给世界以色彩,永远给世界以芬芳。

(4)因为它充满了希望,永不休止地繁殖着,蔓延着,随处宣示着它的快乐和威势。

5 •阅读《我为什么而活》思考下列问题。

(1)说说作者一生有几种追求?分别是什么?文章行文思路是怎样的?答案:三种:对爱情的渴望、对知识的追求、对人类苦难不可遏制的同情总-分-总(总提人生追求-分述追求理由-总结表明态度)

(2)概括说出作者渴望爱情的原因?

答案:有三方面的原因: a.爱情可以带来狂喜;b.爱情可以摆脱孤独;c•爱的结合可以使人

看到梦想的天堂的缩影。

(3)作者寻求知识体现在对哪些领域的追求?

答案:这里写了追求知识的三个方面:a•了解人类心灵;b. 了解星星为什么发光;c.理解毕

达哥拉斯的力量。

(4 )指出作者同情人类苦难的具体内涵。

答案:爱情和知识把人引向美好的理想境界,对于人类苦难的同情让人把目光投向现实世

界。

于是,作者耳边经常回响起痛苦的呼唤,眼前浮现的是饥饿中的孩子、被压迫者和孤苦无依的老人。

在这里,体现了一个伟大思想家拯救人类苦难的良知。

但作者同时也不得不承认,他对苦难的拯救往往失败,这就使人更加痛苦。

6•赏析下列句子。

①这三种激情,就像飓风一样,在深深的苦海上,肆意地把我吹来吹去,吹到濒临绝望的边缘。

②我寻求爱情,其次是因为爱情可以解除孤寂一一那是一颗震颤的心,在世界的边缘,俯瞰

那冰冷死寂、深不可测的深渊。

答案:① 运用了形象的比喻,表明了这三种激情是作者在漫长一生中追寻、奋斗的原动力,

在给他带来快乐的同时也带来不安和痛苦。

②用充满诗意的语言描述了孤寂的恐怖和可怕,反衬了真挚爱情的可贵,表达了作者对爱

情的热切追求。

拓展延伸

7.请你积累古今中外名人的生存观,事例、名言都可。

答案示例:(1)名人名言:

人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。

一一司马迁

生当做人杰,死亦为鬼雄。

一一李清照

人生自古谁无死,留取丹心照汗青。

一一文天祥

人最宝贵的是生命。

生命每个人只有一次。

人的一生应当这样度过:回首往事,他不会因为虚度年华而悔恨,也不会因碌碌无为而羞愧;临终之际,他能够说:“我的整个生命和全部

精力,都献给了世界上最壮丽的事业一一为解放全人类而斗争。

”一一奥斯特洛夫斯基

(2)名人事例:

毛泽东、周恩来、孙中山为实现民族解放、中华复兴而活着。

马克思为替工人阶级谋福利,实现共产主义社会而活着。

司马迁隐忍苟活,穷尽毕生心血,终于写出了煌煌巨著《史记》。

他的苟活”,使自己的人

生价值得到了完美实现。

当堂测试

8•阅读冰心的《谈生命》(节选),完成文后的问题。

生命又像一颗小树,他从地底聚集起许多生力,在冰雪下欠伸,在早春润湿的泥土中,勇敢快乐的破壳出来。

他也许长在平原上,岩石上,城墙上,只要他抬头看见了天,呵!看见了天!他便伸出嫩叶来吸收空气,承受阳光,在雨中吟唱,在风中跳舞。

他也许受着大树的荫遮,也许受着大树的覆压,而他青春生长的力量,终使他穿枝拂叶的挣脱了出来,在烈日下挺立抬头!他遇着骄奢的春天,他也许开出满树的繁花,蜂蝶围绕着他飘翔喧闹,小鸟

在他枝头欣赏唱歌,他会听见黄莺清吟,杜鹃啼血,也许还听见枭鸟的怪鸣。

他长到最茂盛的中年,他伸展出他如盖的浓荫,来荫庇树下的幽花芳草,他结出累累的果实,来呈现大地无尽的甜美与芳馨。

秋风起了,将他叶子,由浓绿吹到绯红,秋阳下他再有一番的庄严灿烂,不是开花的骄傲,也不是结果的快乐,而是成功后的宁静和怡悦!终于有一天,冬天的朔风

把他的黄叶干枝,卷落吹抖,他无力的在空中旋舞,在根下呻吟,大地庄严的伸出臂儿来接

引他,他一声不响的落在她的怀里。

他消融了,归化了,他说不上快乐,也没有悲哀!也许有一天,他再从地下的果仁中,破裂了出来。

又长成一棵小树,再穿过丛莽的严遮,再来听黄莺的歌唱,然而我不敢说来生,也不敢信来生。

宇宙是个大生命,我们是宇宙大气中之一

息。

江流入海,叶落归根,我们是大生命中之一叶,大生命中之一滴。

在宇宙的大生命中,我们是多么卑微,多么渺小,而一滴一叶的活动生长合成了整个宇宙的进化运行。

要记住:不是每一道江流都能入海,不流动的便成了死湖;不是每一粒种子都能成树,不生长的便成

了空壳!生命中不是永远快乐,也不是永远痛苦,快乐和痛苦是相生相成的。

等于水道要经

过不同的两岸,树木要经过常变的四时。

在快乐中我们要感谢生命,在痛苦中我们也要感谢生命。

(1)一棵小树经历了哪几种生命状态?暗示了怎样的人生历程?在这些生命的状态中,小树表现了怎样的心理和情绪?

答案:(1)破壳出土一一春天繁花似锦一一夏天绿叶成阴,呈现累累果实一一秋天转眼灿烂,宁静怡悦一一冬天归落大地(2)生命诞生,成长发展,创造辉煌,归根奉献

(3)

积极奉献坚强自信庄重乐观

(2 )画线句给人深刻的启示,下到各项中对其理解不正确的一项是()

A.揭示生命的真谛,生命的话力只有在奋斗中才能体现。

B.生命的意望在于不断进取,克服一切困难•排除一切干扰。

C.成了死湖和空壳,也是生命存在的一-种形式.不必遗憾。

D.只有不断流动,生命之永才有活力;只有不断生长.生命之树才能长青。

答案:C

(3 )为什么说“不是每一粒种子都能成树,不生长的便成了空壳”?怎样理解“在快乐中我们要感谢生命,在痛苦中我们也要感谢生命”?答案:(1)“成树”预示着人生经历种种奋斗,最终实现远大理想,为社会所承认。

在奋斗的历程中必经艰难险阻和幸福快乐;假如不经历这些,半途而废,便难以“修成正果”。

(5)在全文中,冰心把生命比作一江春水,一棵小树,你还可以把生命和人生比作什么?

第3页

写出两个形象的比喻句来。

答案示例:生命像蜡烛,流着痛苦的泪,燃着快乐的光。

生命像灿烂的星空,愈是黑暗,愈能显出繁星的璀璨。

总结反思。