描述与阐释降水特征的过程与方法

降水的原理

降水的原理

降水是指水蒸气冷却、凝结并形成水滴或冰晶,从大气中下降到地面的过程。

降水是水循环的重要组成部分,也是维持地球上水资源平衡的重要方式。

降水的形成离不开水的循环过程。

当太阳能照射地球表面时,地面会受热并将热量传递给空气。

空气受热后会膨胀变得轻盈,形成较低的压强。

较冷的空气则相对较重,压强较高。

空气的运动受到这种压强差的驱动,从高压区向低压区移动,形成了风。

当暖湿空气移动到较冷的地区或受到山地的阻挡时,会导致空气升高,进而发生冷却。

冷却使得水蒸气凝结成小水滴,形成云。

云中的水滴会在云中互相碰撞、凝结,逐渐增大成为雨滴或雪粒。

这些雨滴或雪粒会因为自身重量的作用而从云中下落,降向地面。

值得注意的是,降水形式多种多样,除了雨和雪外,还有雾、露、霜等。

这些都是由于大气中水蒸气达到饱和状态而发生的凝结过程。

降水的量和分布受到多种因素的影响。

首先,地形起伏会导致空气上升或下降,从而影响降水分布。

再者,不同地区的气候状况会影响空气的水汽含量,进而影响降水的数量。

此外,气象系统如冷锋、暖锋、气旋等也会对降水的形成与分布产生影响。

总的来说,降水是大气中水蒸气凝结并从云中以液态或固态形式下落到地面的过程。

它不仅是地球水循环的重要环节,还对维持地球上水资源平衡起着至关重要的作用。

高考地理答好综合题把握关键动词

把握关键动词答好综合题综合题目设问时常常会用到诸如“分析、描述、简述、综述、概述、归纳、指出、说出、简析、说明、推测、列举、比较、阐释、论述、评述”等动词,此类行为关键动词成员众多,在地理主观题中是每题必现,直接关系得分的高低。

加上与其他行为动词搭配使用,出现“分别说明、看图指出、对比说明、据图描述”等新动词,更显五花八门,有必要进行区分。

一、试题分类《一》“描述”类试题“描述”就是描写叙述,对事物进行一定形象化的阐述,把图形语言和数字语言转换成文字语言。

描述侧重于考查考生对地理概念和地理术语的把握程度,类似于“看图说话”“陈述地理事实”,与“指出、说出、简述”等词语类同。

高考题中常见对多种地理事物外部特征的“描述”题:1) 自然地理特征【地形、气候、土壤、水源、生物】2) 地理位置特征【经纬度位置、海陆位置、半球位置、相邻位置】3) 水系特征【支流、流程、流域、流向】4) 水文特征【流量、水位、含沙量、结冰期】5) 降水特征【降水总量、雨季长短、季节变化】6) 气候特征【气温特征、降水特征、季节组合】7) 地形特征【地形类型、地势起伏、主要地形区、海拔状况、特殊地貌类型、有时大致说明各种地形的面积大小和比例关系。

】8) 农业生产特征【主要从农业地域类型、农作物种类和单位面积产量、农业各部门结构(所占比重)、农业机械化水平、农业生产经营方式和专门化水平等方面概括】9) 工业生产特征【主要从工业的发达程度、工业部门结构、工业技术水平、工业产品的销售和工业原料能源对国际市场的依赖程度等方面概括】10) 地理事物的分布特征和分布规律【主要从空间分布(总体上把握“点”“线”“面”的分布趋势;是否均匀、空间变化规律)和时间分配(季节和年际变化的大小)两方面概括】。

【例1】雅鲁藏布江大拐弯400多公里河段蕴藏着4000多万千瓦水电资源。

读下面我国某区域年等降水量线图。

(1)描述该区域年降水量的空间分布特点。

高考地理二轮复习 专题一 能力三 描述和阐释地理事物、地理基本原理与规律

能力三描述和阐释地理事物、地理基本原理与规律什么是描述:描述是指对有关事物进行细致、全面、准确的表述。

在地理学中,通常是用简洁的文字语言、图形语言或其它方式来表述试题图形呈现的地理概念、地理事物的特征、地理事物的分布与变化、地理基本原理与规律、地理过程等。

描述与阐释:描述和阐释地理事物一起作为高考文综中的四项能力要求之一,但二者处于两个不同的思维层面上,有着本质的区别:描述事物即表现事物的形态或状态,侧重于对地理概念和地理术语的把握程度,通常指对地理事物时空分布状态的表述;阐释事物即对事物的说明和解释,侧重于对地理规律、原理、成因理解程度和综合运用能力,是对地理事物形成的影响因素或成因等问题的解释说明。

具体包括:1.对地理事物进行正确的定性概括。

2.对地理事物的位置属性和数量属性的定量表述。

正确描述和阐释地理事物要善于概括归纳,抓住实质、形成主线、把握要点。

3.把繁琐的内容进行化简,讲究逻辑清晰;要以地理原理、地理规律为依据,由因→果(果→因)、由大→小、由前→后等环环相扣、层层分析,将要点整理成逻辑顺畅、层次分明的论述。

切忌思路混乱、语无伦次。

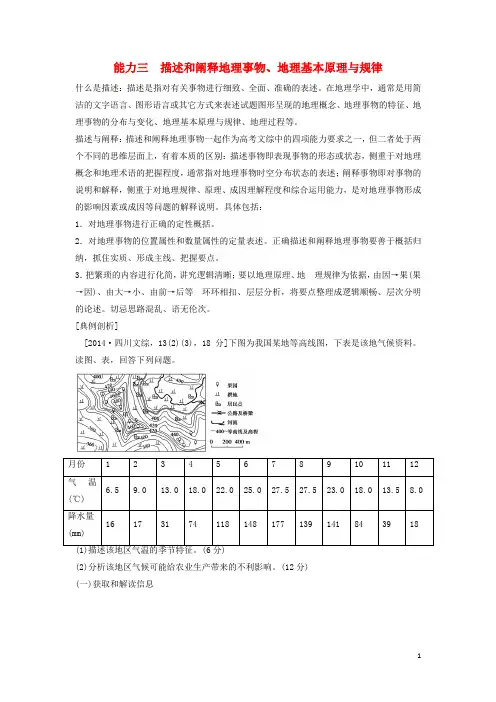

[典例剖析][2014·四川文综,13(2)(3),18分]下图为我国某地等高线图,下表是该地气候资料。

读图、表,回答下列问题。

月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12气温6.5 9.0 13.0 18.0 22.0 25.0 27.5 27.5 23.0 18.0 13.5 8.0 (℃)降水量16 17 31 74 118 148 177 139 141 84 39 18 (mm)(2)分析该地区气候可能给农业生产带来的不利影响。

(12分)(一)获取和解读信息(二)调动和运用知识技能(1)利用等高线海拔高度和分布特征确定地形、地貌类型;(2)判断气候类型的方法和技巧;(3)气温和气候概念,二者区别与联系。

(三)描述和阐释地理事物能力(1)气温描述要根据月均温的具体数值或相关资料,描述气温整体的高低(2)气温描述要用词准确,尽量使用地理学科术语,该区域最冷月均温高于0 ℃,应该是“温和”而不能描述成“寒冷”、“冬季”、“夏季”不能说成“冬天”“夏天”。

气候特征的描述方法

气候特征的描述方法

1. 平均气温:描述一段时间内地区的平均气温,可以指出季节性的变化和年际变化。

2. 降水量:表示某地区在一段时间内降水的总量,可以描述一年内的降水分布及季节性的降水变化。

3. 湿度:表示空气中水分含量的多少,可以描述一天中的湿度变化以及季节性的湿度变化。

4. 气压:表示空气对地球表面的压力,可以描述气压的高低变化以及气旋与反气旋的形成。

5. 风向和风速:描述风的吹向和强度,可以指出地区的主要风向和季节性的风向变化。

6. 日照时数:表示阳光照射地表的时间,可以描述一天中的日照变化以及季节性的日照时数变化。

7. 气候类型:描述地区长期的气象特征,如热带雨林气候、温带大陆性气候等。

8. 气候异常:描述与地区正常气候相比的异常情况,如干旱、洪涝等。

9. 气候变化:描述气候长期变化的趋势,如全球变暖、海平面上升等。

10. 地理因素对气候的影响:描述地形、海洋流、纬度等地理因素对气候的影响,如海洋性气候、山地气候等。

高考地理应试必须具备的四大能力(知识综述+真题再现+解题过程+答案解析)

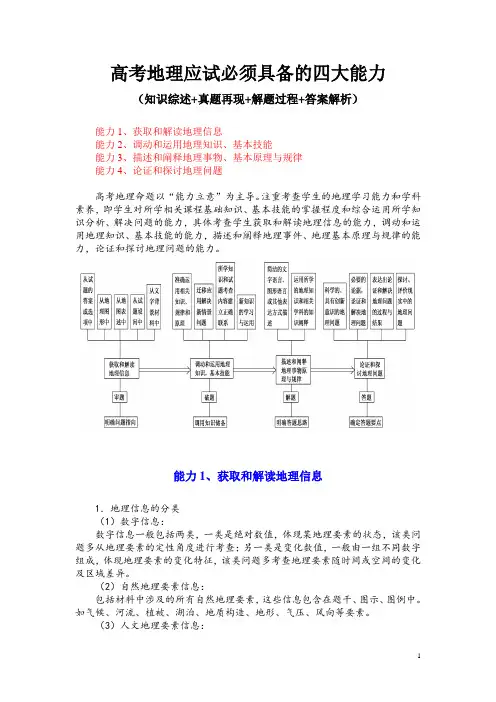

高考地理应试必须具备的四大能力(知识综述+真题再现+解题过程+答案解析)能力1、获取和解读地理信息能力2、调动和运用地理知识、基本技能能力3、描述和阐释地理事物、基本原理与规律能力4、论证和探讨地理问题高考地理命题以“能力立意”为主导。

注重考查学生的地理学习能力和学科素养,即学生对所学相关课程基础知识、基本技能的掌握程度和综合运用所学知识分析、解决问题的能力,具体考查学生获取和解读地理信息的能力,调动和运用地理知识、基本技能的能力,描述和阐释地理事件、地理基本原理与规律的能力,论证和探讨地理问题的能力。

能力1、获取和解读地理信息1.地理信息的分类(1)数字信息:数字信息一般包括两类,一类是绝对数值,体现某地理要素的状态,该类问题多从地理要素的定性角度进行考查;另一类是变化数值,一般由一组不同数字组成,体现地理要素的变化特征,该类问题多考查地理要素随时间或空间的变化及区域差异。

(2)自然地理要素信息:包括材料中涉及的所有自然地理要素,这些信息包含在题干、图示、图例中。

如气候、河流、植被、湖泊、地质构造、地形、气压、风向等要素。

(3)人文地理要素信息:包括材料中涉及的所有人文地理要素,如城市、居民点、农田、工业区、道路、桥梁、建筑等要素。

2.地理信息的获取(1)从文字材料中获取和解读信息无论是选择题还是综合题,文字材料承载着试题的重要信息,在高考地理试题中,每一组试题的文字材料都是经过精选的,材料中隐含着重要的解题信息。

审题时要特别关注文字材料中的时间信息和空间信息。

(2)从图表中获取和解读信息地理图表在高考中非常常见,它承载着非常丰富的地理信息。

在培养从图中获取信息的能力时可以有意识地进行以下几方面的训练:一是读图,包括读图名、读图例,判断规律,训练从提示中获取信息(包括显性及隐性信息)及加工、处理、应用信息的能力。

二是说图,就是把读图的思维过程及读图所获取的信息说出来。

三要记图,注意把重要地理事物落实在地图上,记在脑海里。

气候特征的描述方法

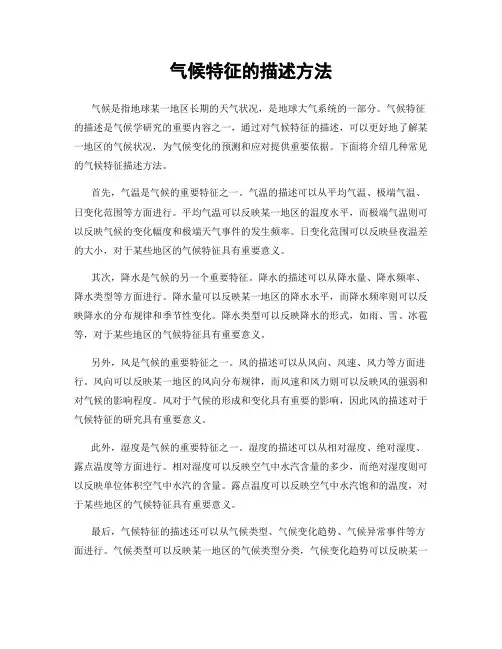

气候特征的描述方法气候是指地球某一地区长期的天气状况,是地球大气系统的一部分。

气候特征的描述是气候学研究的重要内容之一,通过对气候特征的描述,可以更好地了解某一地区的气候状况,为气候变化的预测和应对提供重要依据。

下面将介绍几种常见的气候特征描述方法。

首先,气温是气候的重要特征之一。

气温的描述可以从平均气温、极端气温、日变化范围等方面进行。

平均气温可以反映某一地区的温度水平,而极端气温则可以反映气候的变化幅度和极端天气事件的发生频率。

日变化范围可以反映昼夜温差的大小,对于某些地区的气候特征具有重要意义。

其次,降水是气候的另一个重要特征。

降水的描述可以从降水量、降水频率、降水类型等方面进行。

降水量可以反映某一地区的降水水平,而降水频率则可以反映降水的分布规律和季节性变化。

降水类型可以反映降水的形式,如雨、雪、冰雹等,对于某些地区的气候特征具有重要意义。

另外,风是气候的重要特征之一。

风的描述可以从风向、风速、风力等方面进行。

风向可以反映某一地区的风向分布规律,而风速和风力则可以反映风的强弱和对气候的影响程度。

风对于气候的形成和变化具有重要的影响,因此风的描述对于气候特征的研究具有重要意义。

此外,湿度是气候的重要特征之一。

湿度的描述可以从相对湿度、绝对湿度、露点温度等方面进行。

相对湿度可以反映空气中水汽含量的多少,而绝对湿度则可以反映单位体积空气中水汽的含量。

露点温度可以反映空气中水汽饱和的温度,对于某些地区的气候特征具有重要意义。

最后,气候特征的描述还可以从气候类型、气候变化趋势、气候异常事件等方面进行。

气候类型可以反映某一地区的气候类型分类,气候变化趋势可以反映某一地区的气候变化规律,而气候异常事件可以反映某一地区的气候异常事件发生的频率和影响程度。

综上所述,气候特征的描述方法涉及到气温、降水、风、湿度等多个方面,通过对这些方面的描述可以更好地了解某一地区的气候特征,为气候变化的预测和应对提供重要依据。

文综地理“描述问题”的解析

文综地理“描述问题”的解析自2月份高三的首次月考之后,本学期高三政史地的周练及月考就要进入到文综考查的新阶段。

文综考试中地理大题的描述问题对绝大部分考生来说是一种新的考验。

也是高考中对能力考查的一个方面。

下面我将自己对这类问题的一些见解整理出来,和大家一起分享。

一、核心概念理解什么是描述描述是指对有关事物进行细致、全面、准确的表述。

在地理学中,通常是用简洁的文字语言、图形语言或其它方式来表述试题图形呈现的地理概念、地理事物的特征、地理事物的分布与变化、地理基本原理与规律、地理过程等。

描述与阐释描述和阐释地理事物一起作为高考文综中的四项能力要求之一,但二者处于两个不同的思维层面上,有着本质的区别:描述事物即表现事物的形态或状态,侧重于对地理概念和地理术语的把握程度,通常指对地理事物时空分布状态的表述;阐释事物即对事物的说明和解释,侧重于对地理规律、原理、成因理解程度和综合运用能力,是对地理事物形成的影响因素或成因等问题的解释说明。

描述与概述、综述“描述”侧重于考查学生对地理概念和地理术语的把握程度,是地理信息不同呈现形式的转换;概述、综述等是考查地理思维能力的较高体现,其结论一般只要求具有比较和综合思维,不要求通过具体的区域地理事物和地理现象来论证结果,答题语言也不一定具有因果关系。

定性描述与定量描述定性描述是根据已有的知识、经验,运用观察、分析归纳和演绎等方法,直接对地理事物特征做出定性结论的表述,从而认识事物本质、揭示内在规律。

例如气候特征描述:亚热带季风气候的特征是夏季高温多雨、冬季温和少雨;温带季风气候的特征是夏季高温多雨、冬季寒冷干燥。

定量描述是指通过搜集用数量表示的地理资料或信息,并对数据进行量化处理、检验和分析,然后用语言进行一个全面的概括的过程,也就是以数字化符号为基础去描述。

定量描述是通过对地理事物的特征按某种标准作量化的比较来测定对象特征数值,或求出某些因素间的量的变化规律。

常用的定量数据主要有:绝对数据、相对数据、比例数据、顺序数据等主要类型。

通用版带答案高中地理必修一第三章地球上的水(二十七)

通用版带答案高中地理必修一第三章地球上的水(二十七)综合题1、阅读图文材料,完成下列要求。

水分盈亏量是指一个地方的降水量和它的蒸发力(假设水分供应不受限制时,某地可能达到的最大蒸发量)的差值。

下左图示意我国某地区多年平均水分盈亏量的空间分布,右图是左图中的甲、乙、丙三地水分盈亏量的月份分配。

(1)图示地区水分盈亏量5月份最低,7~8月份最高,分析其原因。

(2)据水分盈亏图判断,丙地地表水量最大值出现的月份,并说明判断的依据。

答案:(1)5月份气温回升快,温度高,蒸发大;雨季未到,降水少,晴天多,蒸发大;7~8月份雨季降水多,降水量大于蒸发量。

(2)1月份。

1月份水分盈亏量为0,之前水分盈亏量大于0,之后小于0,说明该月水量由盈余转为亏损,地表水量达到最大。

解析:本题主要考察水循环的环节的相关知识。

(1)根据图文信息,该地区水分盈亏5月最低是因为,5月份气温回升快,温度高,蒸发量迅速加大。

而雨季还未到达,降水少,晴天多,蒸发大,降水量小于蒸发量,并达到最低。

7-8月雨季到来,降水迅速增大,降水量大于蒸发量,水分盈亏达到最高。

(2)地表水量最大出现的时候应该是降水量等于蒸发量,即水分盈亏为0,并且之后的水分盈亏达到负值的时候。

则丙地地表水量最大值出现在1月份。

小提示:判断地表水量最大,需要找到水分盈亏由正转负的转折点。

2、阅读图文材料,完成下列各题。

材料一在我国最干(年降水量<50毫米)、最热(极端高温45℃)的地方。

却创造了最绿(植被与作物)、最甜(吐鲁番的葡萄和哈密的瓜)的奇迹。

材料二我国新疆地区的劳动人民早在2000多年前的西汉时期就创建了一种特珠的引水工程坎儿井,如下困所示。

坎儿井由地下的暗渠和地面上的竖井、明渠、蓄水池组成。

竖井是开挖地下暗渠的通道,暗渠与地下水流方向斜交,上游挖至地下含水层中(即沙砾层)。

渗溢出来的地下水顺着暗渠沿坡流出地面,明渠将暗渠流出的地下水引入蓄水池。

(1). 坎儿井所在地区的水循环类型为___________,该水循环的主要环节有哪些_______?(2). 坎儿井的水源主要来自___________,最大水量出现的季节及理由_______。

降水形成的条件

形成降水的条件有三个:

1、要有充足的水汽。

2、要使气块能够抬升并冷却凝结。

3、要有较多的凝结核。

当大量的暖湿空气源源不断地输入雨区,如果这里存在使地面空气强烈上升的机制,如暴雨天气系统,使暖湿空气迅速抬升,上升的空气因膨胀做功消耗内能而冷却,当温度低于露点后,水汽凝结成愈来愈大的云滴,云滴凝结增大,合并碰撞增大,相互吸引增大,上升气流不能浮托时,便造成降水。

地面暖湿空气→抬升冷却→凝结为大量的云滴→降落成雨。

降水(precipitation)是一种大气中的水汽凝结后以液态水或固态水降落到地面的现象,是自然界中发生的雨、雪、露、霜、霰、雹等现象的统称。

它是受地理位置、大气环流、天气系统条件等因素综合影响的产物,是水循环过程的最基本环节,又是水量平衡方程中的基本参数。

降水是地表径流的本源,亦是地下水的主要补给来源。

降水在空间分布上的不均匀与时间变化上的不稳定性又是引起洪、涝、旱灾的直接原因。

气候特征的描述及成因分析

气候特征的描述及成因分析气候是指一定地理区域上长期的天气状况统计特征,包括温度、湿度、降水、风向和风速等。

气候特征的描述与成因分析是研究气候科学的重要内容之一首先,对于温度的描述,主要包括年平均温度、季节变化和地域差异。

年平均温度反映了一个地区整体的温暖或寒冷程度,季节变化则是指不同季节的温度变化幅度,而地域差异则是不同地区间温度的差异,常常由纬度、海陆分布和海洋暖流等因素所决定。

其次,降水是描述气候特征的重要指标之一、主要包括年降水量和降水分布。

年降水量描述了一个地区一年内降雨的总量,而降水分布则反映了降水的季节性变化以及局部的降水分布差异,如在沿海地区降水通常较多,在内陆地区通常较少。

以上是对气候特征的描述,下面将对成因进行分析。

首先,温度的成因主要有纬度、海陆分布、海洋暖流和地形等因素。

纬度是影响温度的重要因素,随着纬度的增加,温度一般会逐渐降低。

此外,海陆分布也会影响温度,海洋通常比陆地温度变化缓慢,因此沿海地区的温度较为稳定;地形也会影响温度,如山脉可以形成阻挡冷空气流进的屏障,造成山脉背风面温度较高。

其次,降水的成因主要包括全球大气环流、地形和水汽输送等因素。

全球大气环流是决定降水的重要因素之一,如赤道附近的季风气候就是由于热带海洋季风系统的形成。

地形也会影响降水,如山脉和高原地区通常降水量较大,因为空气上升时会产生降水。

此外,水汽输送也是决定降水分布的重要因素,如洋流和风场会影响水汽输送和降水的分布。

最后,气候准则的成因主要有地理位置、风向和大气环流等因素。

地理位置是影响风向和大气环流的重要因素,不同地区的气候准则主要是由于季风、西风带、副热带高压等环流系统的存在和作用。

风向主要受到地形和地表特征的影响,如山脉可以改变风向,而海陆分布可以形成海陆风系。

总结起来,气候特征的描述和成因分析是研究气候科学的重要内容之一、温度、降水和风向等是描述气候特征的重要指标,而纬度、海陆分布、地形和水汽输送等因素则是决定气候特征的重要因素。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

描述与阐释降水特征的过程与法

前言地理高考如考?考什么?怎么办?

(一)如考?

(二)考什么?

——《考试大纲》中的考试容

地理学科命题注重考查考生的地理学习能力和学科素养,即考生对所学相关课程基础知识、基本技能的掌握程度和综合运用所学知识分析、解决问题的能力。

1.考核目标与要求

●获取和解读地理信息

●调动和运用地理知识、基本技能

●描述和阐释地理事物、地理基本原理与规律

●论证和探讨地理问题

2.考试围

考试容主要包括《普通高中地理课程标准(实验)》必修地理1、地理2、地理3,以及《全日制义务教育地理课程标准》的有关容。

对《普通高中地理课程标准(实验)》选修容的考核由各省区根据具体教学情况酌定。

对所列考试容的考查程度不超过课程标准规定的要求。

(三)怎么办?

一、《考试大纲》中的“描述与阐释”

二、《课程标准》中的“降水特征与成因”

(一)世界地理中的“降水特征与成因”(6)

1.阅读世界年降水量分布图,归纳世界降水分布特点。

2.运用气温、降水量资料,绘制气温曲线和降水量柱状图,说出气温与降水量随时间的变化特点。

3.举例说明纬度位置、海陆分布、地形等因素对气候的影响。

4.运用地图和其他资料,归纳某地形、气候、水系的特点,简要分析其相互关系。

5.运用图标说出某地区气候的特点以及气候对当地农业生产和生活的影响。

6.根据地图和其他资料概括某自然环境的基本特点。

(二)中国地理中的““降水特征与成因”(6)

1.运用资料说出我国气候的主要特征以及影响我国气候的主要因素。

2.在地图上指出北地区、南地区、西北地区、青藏地区四大地理单元的围,比较它们的自然地理差异。

3.运用地图和气候统计图表归纳某区域的气候特征。

4.运用资料比较区域的主要地理差异。

5.运用资料说出首都北京的自然地理特征、历史文化传统和城市智能,并举例说明其城

市建设的成就。

6.认识省自古以来一直是祖国不可分割的神圣领土;在地图上指出岛的位置和围,分析其自然地理环境和经济发展特色。

(三)地理1中的“降水特征与成因”(4)

1.绘制气压带、风带分布示意图,说出气压带、风带的分布、移动规律及其对气候的影响。

2.运用地图,归纳世界洋流分布规律,说明洋流对地理环境的影响。

3.举例说出聚落与自然环境的关系;运用有关资料,概括城市化的过程和特点,并解释城市化对地理环境的影响。

4.结合实例说明农业或工业生产活动对地理环境的影响。

三、描述与阐释降水特征的过程与法

(一)降水概述

1.降水的含义

降水是指空气中的水汽冷凝并降落到地表的现象,包括雨、雪、雹和淞等。

降水的度量单位是。

2.降水的测量

(1)测量工具:雨量器:测量一段时间累积降水量的仪器

(2)测量法:一般每天上午8时,20时各一次。

把一天,一月或一年的降水量相加,就分别是这个地的日降水量,月降水量或年降水量。

3.降水(量)的分类

(1)按降水量的时间尺度分类

(2)按降水量的空间尺度分类

(3)按降水的形成原因分类

(4)按年降水量的季节变化分类

(5)按日降水量的多少分类

一天之10毫米以下的降水为小雨,10~25毫米的降水为中雨,25毫米以上的降水为大雨,50毫米以上的降水为暴雨(豪雨),75毫米以上的降水为大暴雨(大豪雨),200毫米以上的降水为特大暴雨。

(6)按年降水量的多少分类

(7)其他:降水量的极大值与极小值、降水量的平均值等。

4.降水的呈现(表达)

(二)描述与阐释年降水量空间分布特点的过程与法

1.描述与阐释世界年降水量分布特点的过程与法

(1)赤道地区年降水量,两极地区年降水量;主要影响因素是。

(2)回归线附近的大陆东岸地区年降水量,西岸地区年降水量;主要影响因素是。

(3)中纬度沿海地区年降水量,陆地区年降水量;主要影响因素是。

2.描述与阐释非洲年降水量分布特点的过程与法

读“非洲年降水量分布图”和相关图文材料,回答下列问题。

(1)描述非洲年降水量分布的基本特点,并解释成因。

(2)非洲局部区域年降水量分布特点的描述与阐释。

①判断非洲大陆赤道沿线东、西部地区年降水量的差异,并分析其成因。

②判断马达加斯加岛20°S纬线沿线东、西部地区年降水量的差异,并分析其成因。

③非洲大陆南回归线沿线年降水量分布特点的判断与解释。

【试题精练】读下图,回答问题。

(1)判断甲、乙两地年降水量的差异,并简述其原因。

(2)描述图示太平洋沿岸地区年降水量的分布特点,并解释其成因。

3.描述与阐释中国年降水量分布特点的过程与法

(1)中国年降水量基本分布特点的描述与阐释

(2)局部区域年降水量分布特点的描述与阐释

①描述下图中年降水量的分布特点,并解释成因。

②描述下图中年降水量的分布特点,并解释成因。

③描述下图中年降水量的分布特点,并解释成因。

④据下图描述图示地区台风降水量的特点,并解释成因。

4.描述年降水量分布特点的过程与法

5.阐释年降水量分布特点的过程与法

【试题精练】读“我国局部地区年等降水量线分布示意图”,做1题。

1.关于图中年降水量线关系的叙述,正确的是

A.①<②<③<④

B. ①>②>③>④

C.②>③

D.②<①

【试题精练】37.(20分)阅读图文资料,完成下列要求。

一般而言,单位土地面积上植物的叶片总面积越大,生长速度和蒸腾量越大。

图6所示区域50多年来,年年植树,但因成活率低,目前森林覆盖率不到1%。

(1)根据干湿地区的划分,图示区域属于区。

导致该区域降水量差异的主要原因是。

(6分)

【试题精练】13.(29分)结合图文材料,回答问题。

(1)Y市所在地每年一月盛行___风,该盛行风对当地气候的形成有影响?(8分)

(三)描述与阐释年降水量时间变化特点的过程与法

1.基于时间尺度的降水量的主要类型

2.我国年降水量的时间变化特点

(1)季节变化特点

降水的季节变化;夏秋季节降水量,冬春季节降水量;北地区的雨季,南地区的雨季。

主要原因是:夏季受温暖湿润的季风影响,降水;夏秋季节多,多雨等。

冬季,受寒冷干燥的季风影响,降水。

南地区雨季开始,结束,雨季;北地区雨季开始,结束,雨季。

(2)年际变化特点

①变化特点

●我国降水量的年际变化。

●从年降水量的变化幅度看:南于北;

从年降水量的变率看:北于南;

②主要原因:我国夏季风的不同或夏季风的不稳定造成。

3.描述年降水量时间变化特点的过程与法

4.阐释年降水量时间变化特点的过程与法

【试题精练】判断下图中A、D两地一月、七月降水量的差异,并简述其原因。

【试题精练】13.(26分)结合图文材料,回答问题。

(2)a 、b 两城市均属于热带草原气候。

a 城市降水特点与b 城市相比,有不同(两气候统计图中,左为a 城市,右为b 城市)?为什么?请据图探究并说明。

(8分)

【试题精练】37.(30分)澳大利亚是世界上主要的铁矿生产国和出口国。

图1为澳大利亚部分区域示意图,图2为该国铁矿出口和地区的构成图,图3为图1中①—③三地的气候统计图。

完成下列问题。

300 0

100

10

(mm )

30 200 20

(℃) 300 0 100

10

(mm )

30 200 20

23°26′

30°

印

度

洋

大 西 洋

南 非

a

图8 非洲南部区域图 图

例

铁矿 海港 国界

城市 金矿 10°

巴 西

b

23°26′

20°

大 西 洋

图9 巴西南部区域图

(2)说明①、③两地的多雨季节并分析其成因。

(10分)。