丹毒的鉴别诊断

丹毒精品医学课件

2023丹毒精品医学课件CATALOGUE目录•丹毒的基本概念•丹毒的临床表现与诊断•丹毒的治疗与预防•丹毒的并发症及处理•丹毒患者的护理与康复•丹毒的研究进展与趋势01丹毒的基本概念丹毒是一种常见的细菌感染性皮肤病由链球菌属的感染引起,尤其是在机体抵抗力降低的情况下通常发生在皮肤表面,表现为炎症、水肿和疼痛丹毒的定义丹毒的发病机制细菌进入真皮层并引发免疫反应炎症介质释放,导致血管扩张、渗出和水肿链球菌感染导致皮肤屏障功能受损丹毒的病理生理局部皮肤组织炎症导致血管通透性增加炎症细胞浸润,包括中性粒细胞、淋巴细胞和巨噬细胞皮肤组织结构和功能的损伤02丹毒的临床表现与诊断丹毒的常见症状皮肤突然出现红、肿、热、痛等症状,通常始于一个毛囊或小片皮肤,并迅速蔓延。

皮肤红热肿胀皮肤瘙痒烧灼感水疱患者感到皮肤瘙痒,且瘙痒逐渐加重。

患者感到皮肤烧灼感,疼痛剧烈。

皮肤出现水疱,可伴有疼痛和瘙痒。

丹毒的诊断标准皮肤出现红、肿、热、痛等症状,伴有瘙痒和水疱。

临床表现患者有感染或炎症病史。

病史白细胞计数升高,中性粒细胞比例增加,血沉加快。

实验室检查X线检查可见肺部感染灶。

影像学检查丹毒的鉴别诊断由于接触某些化学物质或金属而引起的皮肤炎症,表现为瘙痒、灼热感和红肿,无感染病史。

接触性皮炎类丹毒蜂窝织炎血管神经性水肿由细菌感染引起的皮肤病,表现为红色斑块或斑片,中心可有水疱或脓疱,疼痛和瘙痒较轻。

由细菌感染引起的皮肤炎症,表现为红肿、疼痛和瘙痒,但无水疱。

由过敏引起的皮肤病,表现为局限性水肿,常伴瘙痒和呼吸困难。

03丹毒的治疗与预防1丹毒的药物治疗23早期、足量、高效抗生素的应用是关键,外用药物缓解症状。

药物治疗原则首选青霉素,对于青霉素过敏者,可使用头孢类抗生素、大环内酯类抗生素。

抗生素选择一般治疗时间为2-4周,期间需要定期复诊,观察病情变化。

疗程及复诊使用紫外线照射、半导体激光、红光照射等方法,可缓解患部疼痛、红肿等症状。

丹毒-360百科

丹毒-360百科1 症状体征发病前常有活动期足癣、鼻、口腔内感染病灶及皮肤外伤史,皮损出现前常有恶寒、发热、头痛、恶心、呕吐等全身症状,婴儿有时可发生惊厥,潜伏期一般为2~5天。

皮疹初起为红肿发硬的斑片,后迅速向周围蔓延而成为大片猩红色斑状损害,表面紧张灼热有光泽,稍微高起,境界清楚,以后皮损向外扩延,中央红色消退为棕黄色并有轻微脱屑,触痛明显。

皮损部出现含有浆液或脓性分泌物的水疱或大疱时称水疱或大疱性丹毒(erysipelas vesiculosum or erysipelas bullosum),症状极严重时患部可以迅速发生坏疽成为坏疽性丹毒(erysipelas gangrenosum)。

此情况多见于新生儿,多由脐部或生殖器部开始,后迅速扩延,病情凶险,易引起败血症和腹膜炎甚至死亡。

损害也可向他处蔓延(游走性丹毒)或在原发损害部位屡次发生(复发性丹毒)。

多次复发者称慢性复发性丹毒,局部往往继发淋巴性水肿。

可发生于任何部位,以小腿、颜面、前臂、手足及婴儿腹部多见。

其他部位也可发生。

局部淋巴结肿大。

全年均可发病,但常见于春、秋两季。

2 用药治疗1.全身治疗原则为除去诱发因素,积极治疗原发病灶,全身症状严重者应给予必要的支持疗法。

2.抗生素治疗首选青霉素,可静脉或肌肉注射,体温恢复正常后仍要坚持治疗2周左右。

磺胺类药物或其他抗生素也可应用。

3.局部治疗原则为消炎。

局部可选用各种抗生素软膏、丹毒软膏、20%鱼石脂软膏或纯鱼石脂贴敷。

患部周围可涂2%碘酊或用0.1%依沙吖啶(利凡诺)溶液湿敷。

对慢性复发性足癣及以下肢静脉曲张为其病因者,氦氖激光、紫外线及浅层X线照射治疗有效,链球菌抗毒素局部注射可预防复发。

4.中医疗法(1)辨证用药及方剂:①风热毒蕴证:治法:宜清热解毒,凉血疏风。

方剂:普济消毒饮加犀角地黄汤:双花15g、地丁15g、野菊花15g、蒲公英15g、牛蒡子10g、蚤休15g、丹皮10g、生地15g、赤芍10g、生石膏30g、知母10g、羚羊角粉0.6g。

猪丹毒的临床诊断及防治措施

摘要:猪丹毒主要由红斑丹毒丝菌感染引起的一种急性热性传染病,以高热、急性败血症、皮肤疹块(亚急性)、慢性疣状心内膜炎及皮肤坏死与多发性非化脓性关节炎(慢性)为特征。

属于农业农村部公布的二类动物疫病。

急性型发病率高,对生猪养殖业健康造成巨大影响。

为了养殖户更好地预防猪丹毒病的发生,减少养殖户经济损失。

对此,本文主要对猪丹毒病的诊断和防治进行探讨,以供参考。

关键词:猪丹毒;诊断;防治猪丹毒的临床诊断及防治措施张东梅(北京市密云区农业农村局穆家峪所北京101500)doi:10.3969/j.issn.1008-4754.2024.04.004收稿日期:2023-11-23近年来,伴随着我国畜牧产业的快速发展与进步,猪养殖行业也取得了极大的发展,市场潜力巨大[1]。

猪丹毒广泛流行于世界各地,不论欧洲、亚洲、北美洲等地都有发生。

20世纪五六十年代,在我国养猪场造成大规模流行,它与猪瘟、猪肺疫并称为三大传染病,对猪危害非常严重,发病率和死亡率都很高。

猪丹毒病又称“打火印”,自然条件下具有较强抵抗力,进而导致传染病经常在我国养殖场中出现。

猪感染病毒后,普遍充血、出血,各实质脏器有大小不等弥漫性出血点等相关症状,造成大范围传播和死亡。

为了减少养殖户经济损失,在生猪养殖过程中加强对猪丹毒病预防、免疫、检疫、治疗等措施,可有效控制此疾病的发生。

1病原极纤细的小杆菌是猪丹毒病原体特征,形状为直型或稍弯,长约0.8~2.0μm ,宽为0.2~0.4μm 。

分离的细菌呈不分枝的长丝状或呈中等长度的链状。

猪丹毒杆菌不能运动、不形成芽孢、无鞭毛,体表面被包着一层蜡质薄膜。

在琼脂培养基上观察到:光滑型(S 型)与粗糙型(R 型)两种菌落。

光滑型菌落菌体短细,毒力极强,此型是从新鲜急性病丹毒病材料分离而得到的。

粗糙型菌落菌体大,呈长链状,毒力极低。

在琼脂培养基上,37℃经24h 培养,菌落呈露点状。

在加血清或全血的琼脂培养基上生长良好。

最新 猪瘟、猪丹毒、猪肺疫的鉴别诊断-精品

猪瘟、猪丹毒、猪肺疫的鉴别诊断(一)病原体1. 猪瘟是一种病毒,可经各种途径感染。

2. 猪丹毒是一种杆菌,多由消化道和皮肤伤口感染。

3. 猪肺疫是猪巴氏杆菌,多由呼吸道感染。

(二)流行情况1. 猪瘟不分年龄大小与季节,均可发生。

传染极快,到处流行。

在良好的饲养管理条件下也可能发生,多为急性型。

2. 猪丹毒主要是3 ~ 12 月龄的猪最容易感染。

主要发生在炎热的天气里(6 ~ 9 月)。

常呈地方流行性,多为急性型。

3. 猪肺疫多发生于中, 小猪,大猪较少; 在春初及秋末和气候骤变时发生,多呈散发或呈地方流行性,急性型较少。

(三)临床症状1. 猪瘟一般体温不超过41.5℃,少有超过42 ℃的,体温计头上常带有脓血。

初便秘,5 ~ 6 d 后下痢。

无并发症时,呼吸系统变化不大,有时咳嗽。

皮肤上有紫红色斑点,较小平坦,出血性,按之不褪色,到后期变为紫蓝色。

2. 猪丹毒无肺炎症状,体温达42℃以上,体温计头上无脓血。

一般便秘,有的末期下痢。

急性型:皮肤发红,指压褪色。

疹块型:皮肤上有较大红斑,高于皮肤,充血性,指压褪色,红斑多在胸背部。

慢性型出现关节炎和跛行。

3. 猪肺疫为散发性,流行性的很少。

体温少有超过41.5℃,咳嗽,常由囗鼻流出泡沫样液体,呼吸困难,呈犬坐姿势。

颈部的咽喉区域常肿胀,可见该处高热红肿。

皮肤常见有红色小出血点,指压不退色,多在耳、颈及腋部。

(四)解剖变化1. 猪瘟肾脏有点状出血,淋巴结切面呈大理石状,边缘多呈严重出血。

大肠,尤其是回盲瓣处有扣状肿或扣状溃疡。

有时有大叶性肺炎。

2. 猪丹毒急性型:淋巴结充血,肾有时充血;疹块型:皮肤上有疹块;慢性型:心瓣膜生有疣状物,似油菜花状。

也常有关节炎。

13、丹毒(下肢丹毒)中医临床路径

丹毒(下肢丹毒)的中医临床路径路径说明:本路径适合西医诊断为下肢丹毒的住院患者一、丹毒(下肢丹毒)的中医临床路径标准住院流程(一)适用对象中医诊断:第一诊断为丹毒西医诊断:第一诊断为下肢丹毒(ICD-10编码:)(二)诊断依据1.疾病诊断中医诊断标准:参照中华中医药学会制定《中医外科常见病诊疗指南(2012 )》进行诊断(1)临床表现:发病前常有畏寒、发热和全身不适的症状。

起病急骤,患处出现片状潮红、界限清楚、略高出皮肤,并迅速相四周蔓延扩张,自觉患处烧灼疼痛;按之红色消退,手起后很快恢复。

重者有水疱出现,很少化脓。

少数患者可出现皮肤片状坏死,尤以幼儿及年老体弱者易发。

(2)实验室检查:血白细胞升高,中性粒细胞升高。

西医诊断标准:参照《皮肤性病学》第七版(张学军主编,人民卫生出版社,2008年)。

1.好发于足背、小腿、面部等处,多为单侧性。

起病急剧,典型皮损为水肿型红斑,界限清楚,表面紧张发亮,迅速向四周扩大。

可有不同程度全身中毒症状和附近淋巴肿大。

病情多在4-5天达高峰,消退后局部可有留有轻度色素沉着及脱屑。

2.实验室检查:血白细胞升高,中性粒细胞升高。

2.疾病分期(1)急性期:发病时间2周以内。

(2)慢性期:发病时间大于2周。

3.症候诊断参照国家中医重点专科丹毒协作组制定的“丹毒中医诊疗方案”湿热毒蕴证:发于下肢,局部赤红肿胀、灼热疼痛,或见水疱、红斑,甚至结毒化脓或皮肤坏死;或伴恶寒发热,胃纳不香。

舌质红,苔黄腻,脉滑数。

(三)治疗方案的选择参照国家中医重点专科丹毒协作组制定的“丹毒中医诊疗方案”(四)标准住院日为W 10天。

(五)进入路径标准:1.第一诊断必须符合丹毒急性期的患者。

2.适用于下肢丹毒急性期的患者。

3.下肢丹毒慢性期或慢性期急性发作、孕妇、有过敏史或过敏体质患者不进入本路径4.患者同时具有其他疾病,但在住院期间既不需要特殊处理,也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。

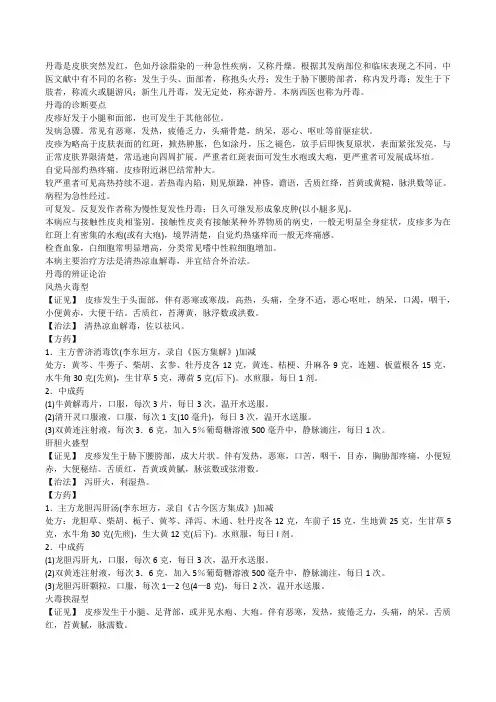

丹毒

丹毒是皮肤突然发红,色如丹涂脂染的一种急性疾病,又称丹燥。

根据其发病部位和临床表现之不同,中医文献中有不同的名称:发生于头、面部者,称抱头火丹;发生于胁下腰胯部者,称内发丹毒;发生于下肢者,称流火或腿游风;新生儿丹毒,发无定处,称赤游丹。

本病西医也称为丹毒。

丹毒的诊断要点皮疹好发于小腿和面部,也可发生于其他部位。

发病急骤。

常见有恶寒,发热,疲倦乏力,头痛骨楚,纳呆,恶心、呕吐等前驱症状。

皮疹为略高于皮肤表面的红斑,掀热肿胀,色如涂丹,压之褪色,放手后即恢复原状,表面紧张发亮,与正常皮肤界限清楚,常迅速向四周扩展。

严重者红斑表面可发生水疱或大疱,更严重者可发展成坏疽。

自觉局部灼热疼痛。

皮疹附近淋巴结常肿大。

较严重者可见高热持续不退。

若热毒内陷,则见烦躁,神昏,谵语,舌质红绛,苔黄或黄糙,脉洪数等证。

病程为急性经过。

可复发。

反复发作者称为慢性复发性丹毒;日久可继发形成象皮肿(以小腿多见)。

本病应与接触性皮炎相鉴别。

接触性皮炎有接触某种外界物质的病史,一般无明显全身症状,皮疹多为在红斑上有密集的水疱(或有大疱),境界清楚,自觉灼热瘙痒而一般无疼痛感。

检查血象,白细胞常明显增高,分类常见嗜中性粒细胞增加。

本病主要治疗方法是清热凉血解毒,并宜结合外治法。

丹毒的辨证论治风热火毒型【证见】皮疹发生于头面部,伴有恶寒或寒战,高热,头痛,全身不适,恶心呕吐,纳呆,口渴,咽干,小便黄赤,大便干结。

舌质红,苔薄黄,脉浮数或洪数。

【治法】清热凉血解毒,佐以祛风。

【方药】1.主方普济消毒饮(李东垣方,录自《医方集解》)加减处方:黄芩、牛蒡子、柴胡、玄参、牡丹皮各12克,黄连、桔梗、升麻各9克,连翘、板蓝根各15克,水牛角30克(先煎),生甘草5克,薄荷5克(后下)。

水煎服,每日1剂。

2.中成药(1)牛黄解毒片,口服,每次3片,每日3次,温开水送服。

(2)清开灵口服液,口服,每次1支(10毫升),每日3次,温开水送服。

(3)双黄连注射液,每次3.6克,加入5%葡萄糖溶液500毫升中,静脉滴注,每日1次。

丹毒的鉴别诊断及治疗

治疗

治疗原则:积极抗菌,早期、足量有效的 抗生素治疗 ;

全身治疗:抗生素治疗,首选青霉素, 480~800万单位/日 静点,连用两周左右。 过敏者可用红霉素 、克林霉素等。

积极治疗局部病灶如足癣、鼻炎等,下肢 应抬高患肢。

局部治疗:呋喃西林液湿敷,外用抗菌素 类软膏:如百多邦软膏等 。

物理疗法:紫外照射、音频电疗、超短波、 红外线等。

多由皮肤或黏膜的破损处而侵入,也可由血行 感染,病人常先由皮肤或粘膜的某种病损,如 皮肤损伤、足癣、口腔溃疡、鼻窦炎等,发病 后淋巴管网分布区域的皮肤出现炎症反应;

常累及引流区淋巴结,病变蔓延较快,常有全 身反应,但很少有组织坏死或化全身不适、高热,39~ 40℃;

Journal of Dermatology 2015; 42: 778–785

参考文献

1.赵辩. 中国临床皮肤病学. 2010:455-456 2. Journal of Dermatology 2015; 42: 778–785 3. British Journal ofHospital Medicine, August 2015, Vol 76, No 8 4. Journal of the American Academy of Dermatology, Volume 41,

坏死性筋膜炎:致病菌包括革兰氏阳性的 溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、革兰氏 阴性菌和厌氧菌;累及皮肤、皮下脂肪、 深筋膜、突出的特点是筋膜广泛坏死,但 不累及肌肉。由于皮下神经损坏患部感觉 减退或消失。

大疱性丹毒:在红斑基础上出现大疱,可有轻 度坏死。有报道被认为是丹毒的并发症。

普通丹毒平均住院日为10.6天,大疱性丹毒平 均住院日20.57天。

中医中药

丹毒

丹毒科技名词定义中文名称:丹毒英文名称:erysipelas 定义:以皮肤突然发红,色如涂丹为主要表现的急性感染性疾病。

应用学科:中医药学(一级学科);外科疾病(二级学科);疮疡疾病(三级学科)本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布丹毒(Erysipelas) 是皮肤及其网状淋巴管的急性炎症。

好发于下肢和面部。

其临床表现为起病急,局部出现界限清楚之片状红疹,颜色鲜红,并稍隆起,压之褪色。

皮肤表面紧张炽热,迅速向四周蔓延,有烧灼样痛。

伴高热畏寒及头痛等。

丹毒虽以“毒”命名,却并不是病毒感染引起的,而是由细菌感染引起的急性化脓性真皮炎症。

其病原菌是A族乙型溶血性链球菌,多由皮肤或粘膜破伤而侵入,但亦可由血行感染。

简介丹毒虽然只是皮肤病,却严重影响个人形象,给患者的工作、生活造成诸多不便。

丹毒的发生常伴随有皮肤粘膜的擦伤及其他细微不易发现的皮肤破损,如足癣、虫咬等皮肤疾病诱因,尤其不清洁的伤口更易感染,故平时应积极预防和治疗足癣,对皮肤粘膜的小伤口及时消毒处理,注意保持皮肤清洁卫生。

尤其是婴幼儿皮肤柔嫩,很容易造成损伤,故要精心照护。

糖尿病患者皮肤最易发生细菌感染,一旦出现小的感染源应积极处理,防止病灶的扩散引发丹毒。

中医古方蒲银散快速驱除丹毒感染,全面调养,保障身体健康。

针灸治疗本病的现代报道,虽在五十、六十年即有,但例数少且多为内部资料[1]。

1959年3月10日,上海“新闻日报”曾刊载耳针治疗本病的通讯。

最近十余年来,有关文献开始迅速增多。

一系列工作证实,针灸对本病是确有效果的。

有人曾对各种软组织炎症进行疗效分析,发现针灸对蜂窝织炎和丹毒收效最快[3];另有人治疗急性发作的丹毒,平均治愈天数仅为9.6天[4]。

而穴位刺激法上则以剌血法用得最为广泛。

本病可在原部位反复发作,称复发性丹毒。

患病日久,可引起慢性淋巴水肿。

发生在小腿的慢性淋巴水肿,亦称象皮腿。

丹毒的典型病理变化是真皮高度水肿,血管及淋巴管扩张,真皮中有广泛的脓性白细胞浸润,可深达皮下组织。

下肢丹毒中医临床诊疗方案

下肢丹毒丹毒是由于素体血分有热,外受火毒,邪侵脉络,热毒搏结,郁阻肌肤而发,发于下肢者挟有湿热,或因足癣侵,皮肤擦伤,廉疮等皮肤有损,毒邪侵入而发,易反复发作。

见皮肤突然发红,色如丹涂脂染的急性感染性疾病。

相当于西医的“急性网状淋巴管炎”。

一、诊断依据1.一般好发于小腿,多有足癣或足部外伤或廉疮。

2.足及下肢皮肤突然发红,迅速蔓延成大片鲜红,稍高于皮肤表面,边界清楚,压之色褪,放手恢复,摸之灼手,肿胀触痛明显,继之可发水泡、紫斑,甚至皮肤坏死。

多伴有发热,便秘溲赤,舌红,苔黄腻,脉洪数。

3.易反复发作。

4.查血常规可见白细胞增高,中性粒细胞增高。

二、辩证施治1、湿热下注证:常发于下肢腿股、足背等处,红肿灼热,向上蔓延,腹股沟淋巴结肿大,行走困难。

伴见纳少,渴不欲饮,舌红,苔黄腻,脉滑数。

治疗当清热利湿,解毒消肿为法,二妙汤加减。

金银花10克茯苓10克牛膝10克车前草20克紫花地丁10克萆薢10克黄柏10克生地10克泽泻10克丹皮10克苡仁10克滑石包10克苍术10克上药水煎400mi,分二次服,每日一剂。

2、毒热入营证:重证者范围较大,可见神昏谵语,躁动不安,恶心呕吐等诸逆证。

治以凉血解毒,清心开窍,方用清温败毒饮加减。

水煎服,日1剂。

神昏谵语者,加用安宫牛黄丸、至宝丹、紫雪丹或牛黄清心丸,选用一种。

三、其它疗法1.外治法:初期金黄散加白醋调,微湿敷,一日二次。

2.中成药:二妙丸口服。

3.下肢复发丹毒,局部消毒后,三棱针叩刺放血泄毒。

4.脓成切开排脓。

四、疗效评价1、治愈:局部红肿热痛消失,无畏寒发热;2、好转:红肿部分消退,疼痛减轻,无畏寒发热。

丹毒中医诊疗方案

丹毒中医诊疗方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN丹毒(下肢丹毒)中医诊疗方案一、诊断(一)疾病诊断1.中医诊断标准参照中华中医药学会制定《中医外科常见病诊疗指南》(中华中医药学会,中国中医药出版社,2012年)。

(1)临床表现:发病前常有畏寒、发热和全身不适的症状。

起病急骤,患处出现片状潮红、界限清楚、略高出于皮肤,并迅速向四周蔓延扩展,自觉患处烧灼疼痛;按之红色消退,手起后很快恢复。

重者有水疱出现,很少化脓。

少数患者可出现皮肤片状坏死,尤以幼儿及年老体弱者易发。

(2)实验室检查:血白细胞升高,中性粒细胞升高。

2.西医诊断标准参照《皮肤性病学》第八版普通高等教育本科教材(张学军主编,人民卫生出版社,2013年)。

(1)临床表现:好发于足背、小腿、面部等处,多为单侧性。

起病急剧,典型皮损为水肿性红斑,界限清楚,表面紧张发亮,迅速向四周扩大。

可有不同程度全身中毒症状和附近淋巴结肿大。

病情多在 4~5 天达高峰,消退后局部可留有轻度色素沉着及脱屑。

(2)实验室检查:血白细胞升高,中性粒细胞升高。

(二)疾病分期1.急性期:发病时间2周以内。

2.慢性期:发病时间大于2周。

(三)证候诊断1.急性期湿热毒蕴证:发于下肢,局部红赤肿胀、灼热疼痛,或见水疱、紫斑,或伴恶寒发热;甚或结毒化脓或皮肤坏死,胃纳不香;舌脉:舌质红,苔黄腻,脉滑数。

2.慢性期血瘀湿阻证:发于下肢,常反复发作,病情进展缓慢,患肢肿痛不甚,色暗红,可伴有皮肤色素沉着,甚至出现象皮腿。

舌脉:舌红或紫暗,苔黄,脉弦二、治疗方法(一)辨证论治1.急性期湿热毒蕴证治法:凉血清热,利湿解毒(1)推荐方药:犀角地黄汤加减。

水牛角、牡丹皮、生地黄、赤小豆、赤芍、金银花、泽泻、虎杖、黄柏、蒲公英、甘草等。

或具有同类功效的中成药(包括中药注射剂)。

(2)外治法①贴敷疗法:外敷膏药:适用创面无水疱,局部红肿者,可选用金黄膏或玉露膏或青黛膏或芩柏膏,每日1次,6天1个疗程;中药湿敷:适用于渗出较多或伴有水疱糜烂者。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

专业的血管病医疗服务平台 /

本病须与接触性皮炎、蜂窝组织炎、多形日光疹、血管神经性水肿等病鉴别。

1.接触性皮炎

有接触史。

局部红肿、边界不清楚、痒。

皮疹有丘疹、水疱、大疱、糜烂、渗液、结痂等。

白细胞计数不增多。

2.蜂窝组织炎

发病部位较深,是皮下组织发炎。

患处有触痛并略微红肿,境界不明显,炎症迅速扩展和加重,以中央炎症明显,有显著的指压性水肿,以后变软,溃破化脓,排除脓汁及坏死组织。

3.多形日光疹

是发生在面部及暴露部位的多形发疹。

其损害有红斑、毛细血管扩张、水肿性红斑、斑丘疹、丘疱疹及水疱或苔癣化等多形皮疹。

4.血管神经性水肿

为一种暂时性、局限性、无痛性的皮下或粘膜下水肿。

多发生在组织疏松而易肿胀的部位,如眼睑、口唇、耳垂、外生殖器、喉头等处。