《为学》导学案第二课时

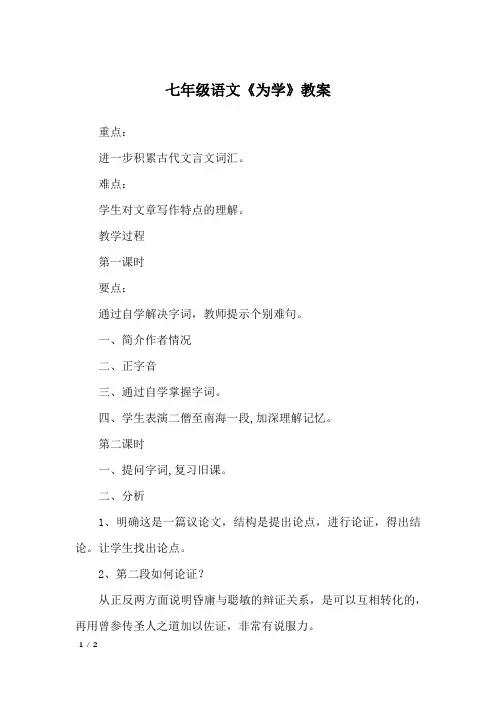

七年级语文《为学》教案

七年级语文《为学》教案

重点:

进一步积累古代文言文词汇。

难点:

学生对文章写作特点的理解。

教学过程

第一课时

要点:

通过自学解决字词,教师提示个别难句。

一、简介作者情况

二、正字音

三、通过自学掌握字词。

四、学生表演二僧至南海一段,加深理解记忆。

第二课时

一、提问字词,复习旧课。

二、分析

1、明确这是一篇议论文,结构是提出论点,进行论证,得出结论。

让学生找出论点。

2、第二段如何论证?

从正反两方面说明昏庸与聪敏的辩证关系,是可以互相转化的,再用曾参传圣人之道加以佐证,非常有说服力。

3、第三段如何论证?

4、分析二僧之南海之事。

找出去之困难的体现,僧贫者能至和僧富者不能至的原因分别是什么样?

5、最后一段怎么样扣住论题再论证?

三、谈启示并结合自己实际谈谈感想。

1、难事做于易,繁事做于细。

再难的事情,只要去做,总会完成,而再易的事情,如果水去做,也不会有什么收获。

2、是天资聪明与愚钝并没有本质上的差别,惟在勤奋努力与否。

如果努力了,必将有所收获,否则一事无成。

设计思想:对于课文基本内容的理解,强调学生自学为主,教学生借助书下注释和工具书学习文言。

要加强诵读的落实。

用一课时对论证方法这一教学重点用讨论法进行落实。

四、总结结论:

对于课文基本内容的理解,强调学生自学为主,教学生借助书下注释和工具书学习文言。

要加强诵读的落实。

用一课时对论证方法这一教学重点用讨论法进行落实。

推荐精品语文教科版小学六年级下册《为学》精品学案第二课时

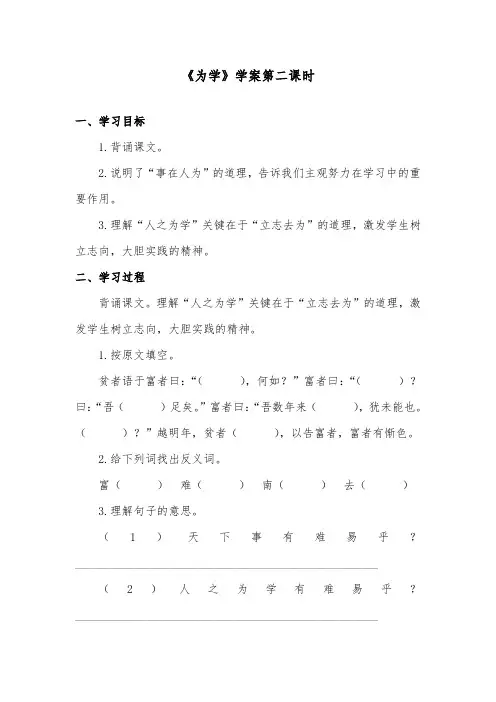

《为学》学案第二课时一、学习目标1.背诵课文。

2.说明了“事在人为”的道理,告诉我们主观努力在学习中的重要作用。

3.理解“人之为学”关键在于“立志去为”的道理,激发学生树立志向,大胆实践的精神。

二、学习过程背诵课文。

理解“人之为学”关键在于“立志去为”的道理,激发学生树立志向,大胆实践的精神。

1.按原文填空。

贫者语于富者曰:“(),何如?”富者曰:“()?曰:“吾()足矣。

”富者曰:“吾数年来(),犹未能也。

()?”越明年,贫者(),以告富者,富者有惭色。

2.给下列词找出反义词。

富()难()南()去()3.理解句子的意思。

(1)天下事有难易乎?____________________________________________________ (2)人之为学有难易乎?____________________________________________________(3)学之,则难者亦易矣。

__________________________________________________ (4)不学,则易者亦难矣。

__________________________________________________(5)西蜀之去南海,不知几千里也,僧富者不能至而贫者至焉。

_____________________________________________________________________________________________(6)人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉?____________________________________________________________________________________________________________________三、学生活动上网收集《为学》配乐朗诵录音机录下来,播放给同学听。

使用“手机”录音。

《为学》导学案

七年级语文导学案七年级语文导学案七年级语文导学案1、研读课文作者对“为学”是怎样看的,又是怎样提出看法的?“人之为学……不学,则易者亦难矣。

”作者通过两问两答提出看法。

为学难易的转化在于是否“为”。

每一设问中都是先提出问题,然后从正反两方面作答。

这样,对比鲜明,突出了“为”对“学”的作用,说明了“难”与“易”的辩证关系。

2、本文说的主要是关于做学问的道理,为什么开头却从“天下事”写起?因为“为学”是“天下事”之一,这是从一般到具体的说明事物道理的方法。

第2-3段各写了什么内容?写作上有什么特点?第2段采用对比的方法讲述了昏庸聪敏不是固定不变的道理。

第3段叙述了蜀鄙之僧朝南海的故事,在写法上采用了设喻论证的方法,用贫富两僧的故事来讲道理有很强的激励作用,运用对照比较一贫一富两个僧人十分鲜明,形象有力地突出了主题。

3、“贫僧自南海还”、“富者有惭色”的故事结尾说明了什么?它与作者看法有什么关系?说明“事在人为”,这个故事是一个例证,作者用它来生动形象地证明作者看法的正确。

4、第4段得出什么结论?人贵有志,事在人为。

二、个性感悟本文通过蜀鄙二僧朝南海的故事,说明了“事在人为”的道理,告诉我们主观努力在学习中的重要作用。

一、解释下列加横线的词语。

1. 为之,则难者亦易矣为:________2. 吾资之昏,不逮人也资:逮:________3. 旦旦而学之旦旦:学:________4. 久而不怠焉久:怠:________5. 迄乎成迄:成:________6. 吾资之聪,倍人也聪:________倍:________7. 屏弃而不用屏:________ 屏弃:________8. 圣人之道,卒于鲁也传之道:________ 卒:________传:________9. 然则昏庸聪敏之用,岂有常哉然则:________ 常:________10. 蜀之鄙有二僧鄙:________ 11. 贫者语于富者曰语:于:________12. 吾欲之南海,何如?之:________ 何如:________13. 子何恃而往子:恃:________14. 吾一瓶一钵足矣足:________15. 吾数年来欲买舟而下,犹未能也下:________ 犹:________16. 越明年越:________17. 贫者自南海还还:________18. 富者有惭色惭色:________19. 西蜀之去南海去:________20. 僧富者不能至而贫者至焉焉:________21. 人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉顾:________ 哉: ________22. 自败者也败:________23. 自力者也力:________24. 下列是古汉语中常见的人称代词,请标明它们所指的人称:① 吾________②汝________③其________④ 余________⑤尔________⑥之________第22课为学学习目标:1、学习一些常用实词的用法和意义。

冀教版七上《为学》导学案(含答案)

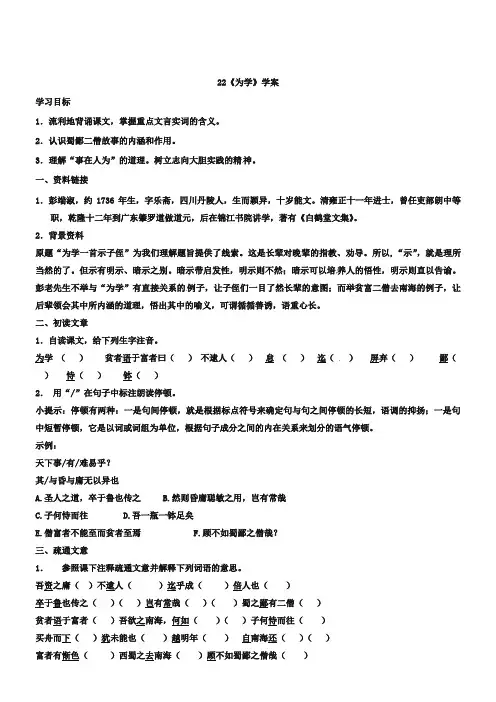

22《为学》学案学习目标1.流利地背诵课文,掌握重点文言实词的含义。

2.认识蜀鄙二僧故事的内涵和作用。

3.理解“事在人为”的道理。

树立志向大胆实践的精神。

一、资料链接1.彭端淑,约1736年生,字乐斋,四川丹陵人,生而颖异,十岁能文。

清雍正十一年进士,曾任吏部朗中等职,乾隆十二年到广东肇罗道做道元,后在锦江书院讲学,著有《白鹤堂文集》。

2.背景资料原题“为学一首示子侄”为我们理解题旨提供了线索。

这是长辈对晚辈的指教、劝导。

所以,“示”,就是理所当然的了。

但示有明示、暗示之别。

暗示带启发性,明示则不然;暗示可以培养人的悟性,明示则直以告谕。

彭老先生不举与“为学”有直接关系的例子,让子侄们一目了然长辈的意图;而举贫富二僧去南海的例子,让后辈领会其中所内涵的道理,悟出其中的喻义,可谓循循善诱,语重心长。

二、初读文章1.自读课文,给下列生字注音。

为学()贫者语于富者曰()不逮人()怠()迄()屏弃()鄙()恃()钵()2.用“/”在句子中标注朗读停顿。

小提示:停顿有两种:一是句间停顿,就是根据标点符号来确定句与句之间停顿的长短,语调的抑扬;一是句中短暂停顿,它是以词或词组为单位,根据句子成分之间的内在关系来划分的语气停顿。

示例:天下事/有/难易乎?其/与昏与庸无以异也A.圣人之道,卒于鲁也传之B.然则昏庸聪敏之用,岂有常哉C.子何恃而往D.吾一瓶一钵足矣E.僧富者不能至而贫者至焉F.顾不如蜀鄙之僧哉?三、疏通文意1.参照课下注释疏通文意并解释下列词语的意思。

吾资之庸()不逮人()迄乎成()倍人也()卒于鲁也传之()()岂有常哉()()蜀之鄙有二僧()贫者语于富者()吾欲之南海,何如()()子何恃而往()买舟而下()犹未能也()越明年()自南海还()()富者有惭色()西蜀之去南海()顾不如蜀鄙之僧哉()自败者( ) 自力者( )2.用现代汉语翻译句子。

(1)旦旦而学之,久而不怠焉,迄乎成,而亦不知其昏与庸也。

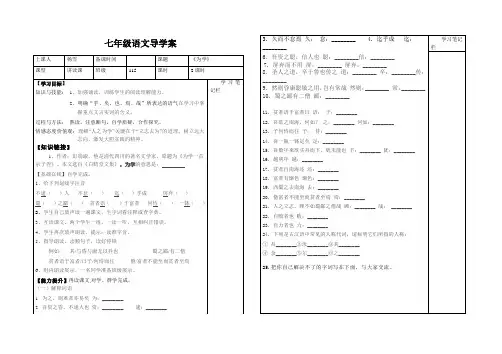

为学1011

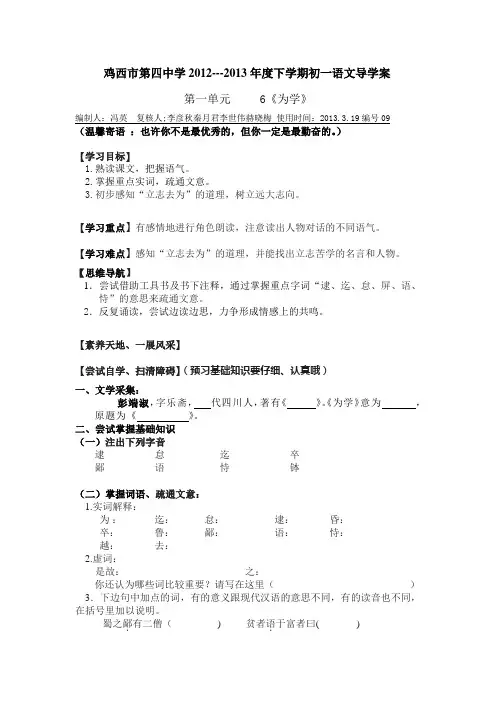

鸡西市第四中学2012---2013年度下学期初一语文导学案第一单元 6《为学》编制人:冯英复核人;李彦秋秦月君李世伟赫晓梅使用时间:2013.3.19编号09(温馨寄语:也许你不是最优秀的,但你一定是最勤奋的。

)【学习目标】1.熟读课文,把握语气。

2.掌握重点实词,疏通文意。

3.初步感知“立志去为”的道理,树立远大志向。

【学习重点】有感情地进行角色朗读,注意读出人物对话的不同语气。

【学习难点】感知“立志去为”的道理,并能找出立志苦学的名言和人物。

【思维导航】1.尝试借助工具书及书下注释,通过掌握重点字词“逮、迄、怠、屏、语、恃”的意思来疏通文意。

2.反复诵读,尝试边读边思,力争形成情感上的共鸣。

【素养天地、一展风采】【尝试自学、扫清障碍】(预习基础知识要仔细、认真哦)一、文学采集:彭端淑,字乐斋,代四川人,著有《》。

《为学》意为,原题为《》。

二、尝试掌握基础知识(一)注出下列字音逮怠迄卒鄙语恃钵(二)掌握词语、疏通文意:1.实词解释:为:迄:怠:逮:昏:卒:鲁:鄙:语:恃:越:去:2.虚词:是故:之:你还认为哪些词比较重要?请写在这里()3.下边句中加点的词,有的意义跟现代汉语的意思不同,有的读音也不同,在括号里加以说明。

蜀之鄙.有二僧( ) 贫者语.于富者曰( )子.何恃而住( ) 顾.不如蜀鄙之僧哉( ) 4.“者”在文言中相当于“的人”、“的东西”、“的事情”等。

尝试解释下边句子中的“者”字。

学之,则难者亦易矣( ) 富者有惭色( )能者为师( ) 普通劳动者( )5.尝试翻译下面的句子。

1) 西蜀之去南海,不知几千里也___________________________________________。

2) 吾欲之南海,何如?___________________________________________。

3) 圣人之道,卒于鲁也传之___________________________________________。

《为学》教学教案设计

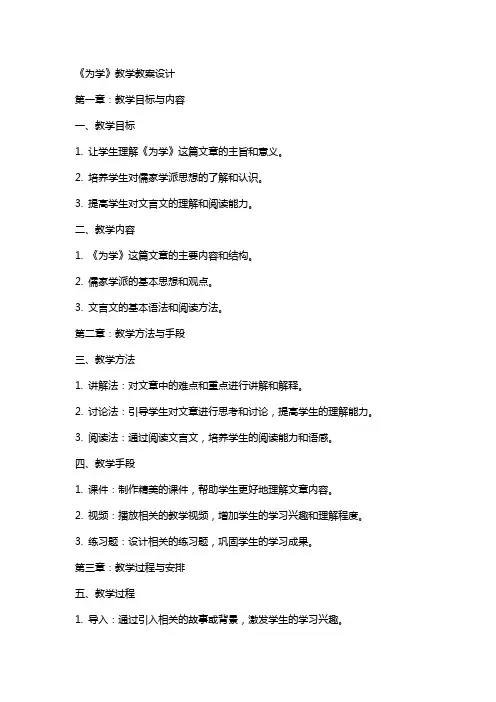

《为学》教学教案设计第一章:教学目标与内容一、教学目标1. 让学生理解《为学》这篇文章的主旨和意义。

2. 培养学生对儒家学派思想的了解和认识。

3. 提高学生对文言文的理解和阅读能力。

二、教学内容1. 《为学》这篇文章的主要内容和结构。

2. 儒家学派的基本思想和观点。

3. 文言文的基本语法和阅读方法。

第二章:教学方法与手段三、教学方法1. 讲解法:对文章中的难点和重点进行讲解和解释。

2. 讨论法:引导学生对文章进行思考和讨论,提高学生的理解能力。

3. 阅读法:通过阅读文言文,培养学生的阅读能力和语感。

四、教学手段1. 课件:制作精美的课件,帮助学生更好地理解文章内容。

2. 视频:播放相关的教学视频,增加学生的学习兴趣和理解程度。

3. 练习题:设计相关的练习题,巩固学生的学习成果。

第三章:教学过程与安排五、教学过程1. 导入:通过引入相关的故事或背景,激发学生的学习兴趣。

2. 讲解:对文章进行详细的讲解和解释,让学生理解文章的主旨和意义。

3. 讨论:引导学生对文章进行思考和讨论,提高学生的理解能力。

4. 阅读:让学生阅读文言文,培养学生的阅读能力和语感。

5. 总结:对文章的主要内容和观点进行总结和归纳。

六、教学安排1. 第一课时:介绍文章的背景和作者,讲解文章的开头部分。

2. 第二课时:讲解文章的中间部分,引导学生进行讨论和阅读。

3. 第三课时:讲解文章的结尾部分,进行总结和归纳。

4. 第四课时:进行练习和反馈,检查学生的学习效果。

《为学》教学教案设计第四章:教学评估与反馈七、教学评估1. 课堂参与度:观察学生在课堂上的积极参与程度和讨论情况。

2. 阅读理解:通过练习题和课堂讨论,评估学生的阅读理解和思考能力。

3. 知识掌握:通过提问和作业,检查学生对文章内容和儒家学派的掌握程度。

八、反馈与调整1. 根据学生的表现和评估结果,及时给予反馈和指导。

2. 针对学生的薄弱环节,进行针对性的讲解和辅导。

3. 根据学生的学习情况,调整教学方法和节奏,确保教学效果。

七年级语文上册《为学》第二课时学案 河大版

审核 人 使用者年级班组号

学习目标

1感悟人之为学“贵在立志、事在人为” 的道理,激发克服困难、励志勤学的决心。

2理解文中故事的内涵与作用

3学习利用对话表现人物心理的写作方法。

自学指导

互动及展示

导学一

理解文章主旨

这篇文章从论述事之难易角度引申到人之为学,用生动的故事对比论证一个道理:学习贵在立志,贵在实践。事在人为。

注重理解

导学二

理清文章ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ构

第一部分 (第一段):提出论点:

第二部分(第二、三段):记述观点,举例论证,用蜀鄙贫富二僧去南海的故事来论证观点。

第三部分(第四段):回应开头,深化主题。

导学三

问题研讨

进一步朗读课文,小组讨论下列问题:

1朗读文章第一段,作者是运用什么 方式提 出论点的?课文讲的是为学的事,可是从“天下事”起笔,为什么?

2蜀之鄙二僧去南海容易吗?从哪些词句看出来?

3穷和尚去南海为什么能成功?是条件充备吗 ?

4富者对贫者去南海之事态度前后有变化,有哪些变化?从哪些字句上看出?

5光写一个穷和尚也能证明论点,文章写一穷一富两个和尚,有什么好处?文章列举蜀鄙二僧的故事的 含义和作用是什么?

6阅读第三部分,回答:第一句有什么作用,其含义是什么?为什么要用反问句?作用是什么?

组内讨论,然后派一名代表到展板上展示

导学四

拓展与表演

小组之间根据本文中蜀鄙二僧的故事排演课本剧,在全班展演。

注意贫富二僧说话的语气,以及想象一下 当时他们的表情 ,要表演到位

反思

学了本课你有什么收获?请写下来

22.《为学》

流程

自研自探环节

合作探究环节

表现提升·质疑评价环节

总结归纳环节

自学指导

内容、学法、时间

互动策略

内容、形式、时间

表现方案

内容、方式、时间

重点摘记、成果记录、

知识生成、规律总结

朗读

课文

整体

感知

一.初读课文:

要求:

1.大声朗读课文,对难读字、易错字标音。

2.正确朗读课文。

二、再读课文:

要求:

1.借助工具书以及脚注解决文中字词,掌握“乎、矣、也、焉、哉”的用法和表达的语意。

2.参考译文,理解课文。

(完成随堂笔记一)

A.对学:

1.互改、补充随堂笔记。

2.正确朗读课文。

(预时2分钟)

B.群学

1.小组长主持,交流对学中未解决的疑难。

2.多种形式朗读课文,力求准确朗读,理解其意思。

(预时3分钟)

C.组内小展示

组长带领组员,明确展示任务,制定展示方案,做好展示前分工、组内预展。

年班姓名:日期:2016年月日

课题:《为学》课型:第二课时(朗读课)主备:龙井中学孙丽研备:七年级备课组

学习目标:1.理解课文并能够背诵。

2.感悟求学的结果不在于客观条件,而在于本人是否有求学的恒心和毅力的道理。

【定向导学·互动展示·当堂反馈】

课堂

元素

导学

流程

自研自探环节

合作探究环节

表现提升·质疑评价环节

乎:

2.吾一瓶一钵足矣。

矣:

3.人之立志,顾不如蜀之僧哉?

哉:

4.吾数年来欲买舟而下,犹未能也。

也:

★本文说明了一个什么道理?用自己的话说一说。

6 《为学》导学案

6 《为学》导学案

学习目标:

知识与能力:把握常见文言实词的含义,领会作者的观点,了解本文的写作方法。

过程和方法:熟读背诵,借助工具书并搜集资料加以分析综合。

情感态度和价值观:领悟文章所蕴涵的哲理,从小树立远大志向。

学前准备:

文学常识:彭端淑(1699-1779) ,代文学家。

字,号,四川人。

雍正年间进士,曾任吏部郎中、顺天乡试同考官等职,他注重振兴教育,培植人才,整顿吏治。

乾隆二十年辞职返川,辞官以后回到四川,任成都锦江书院主讲、院长二十年,造就了大批如李调元、张船山等优秀人才。

与李调元、张问陶并称清代四川三才子。

著有《》、《雪夜诗坛》。

八十一岁时病故于成都南郊白鹤堂。

《为学》选自《》本文原题是《为学一首示子侄》,可见这篇文章是长辈对晚辈的指教与劝导。

题目《为学》--为:学:。

整体感知:两个和尚同时面对着困难,“僧富者不能至而贫者至焉”,是何道理?

课文分析:

1.作者是如何提出观点的?

2.作者是如何证明自己的观点的?

3.结尾一段可否去掉?

小结:分析文章,试概括各段段意。

思考:

1.本文的论证方法有哪些?

2.作者对于侄们的希望是什么?用课文中的一句话概括。

3.者告诫子侄们最重要的话是哪几句?。

《为学》复习导学案

《为学》复习导学案一、明确范围,出示目标1诵默写《为学》;积累文言词汇;正确翻译重点句子。

2.整理并掌握各类文言现象。

二、基础检测,发现问题1.为下列加点字注音①为.之()②不逮.人也()③久而不怠.焉()④迄.乎成()⑤屏.弃而不用()⑥卒.于鲁也()⑦蜀之鄙.()⑧子何恃.而往()⑨语.于富者曰()⑩一瓶一钵.()2.原文填空①迄乎成,。

②屏弃而不用,。

③,岂有常哉!④人之立志,?⑤,自败者也。

3.解释下列词语(1)吾资之昏,不逮人也资:_____ 逮:______(2)旦旦而学之旦旦:_____ 学:_____ (3)久而不怠焉怠:________ (4)迄乎成迄:______ (5)屏弃而不用屏弃:_____ (6)圣人之道,卒于鲁也传之卒:________(7)然则昏庸聪敏之用,岂有常哉常:________(8)吾欲之南海,何如?之:____ 何如:____(9)子何恃而往恃____ (10)富者有惭色惭色:________(11)西蜀之去南海去:________(12)越明年越:_______(13)顾不如顾:________4.翻译下列重点句子:(1)人之为学有难易乎?学之,则难者亦易矣;不学,则易者亦难矣。

(2)然则昏庸聪敏之用,岂有常哉!(3)“子何恃而往?”(4)以告富者。

(5)人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉?(6)不自限其昏与庸而力学不倦者,自力者也。

三、突破疑难,查漏补缺(三)掌握各类文言现象1.词类活用:2.古今异义词:①西蜀之去南海(古义:今义:)②吾数年来欲买舟而下(古义:今义:)③顾不如蜀鄙之僧哉(古义:今义:)3.一词多义:(1)而:①旦旦而学之,久而不怠焉。

()②而亦不知其昏与庸也。

()③屏弃而不用。

()④子何恃而往。

()⑤吾数年来欲买舟而下。

()⑥僧富者不能至而贫者至焉。

()⑦可恃而不可恃()⑧自恃其聪与敏而不学者()(2)之:①为之,则难者亦易矣。

()②人之为学有难易乎?()③卒于鲁也传之()④蜀之鄙有二僧。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

1.先独学, 能力提升 完 成 下 列 时间预设 30 分钟 题目。 学法指导:根据课下注释,疏通文意,完成下列各题。 2. 对 子 之 间站起来 小声交流 答案。 1、研读课文作者对“为学”提出了怎样的看法?

2、本文说的主要是关于做学问的道理,为什么开头却从“天下事”写起?

3. 小 组 长 主持小组 内讨论注 意 小 声 讨 3、第 2-3 段各写了什么内容?写作上有什么特点? 论, 完善答 案, 维持组 内纪律。 4. 根 据 老 师指定的 任务分组 展示, 组长 分配好各 同学的任 务。 5、教师根 据各小组 的表现及 时评价。 4、 “贫僧自南海还”“富者有惭色”的故事结尾说明了什么?它与作者看法有 、 什么关系?

5、对比是本文一大特点,请你从蜀鄙之僧去南海部分内容为例,说说本文如 何运用对比手法的。

课堂小结

拓展训练 作者是怎样看待“聪与敏” “昏与庸”这些先天条件的?请就这一问题,谈 谈你自己的看法,并落实到笔头上。字数 100—200 字。

基础学习

时间预设 5 分钟 学法指导:回忆上节课所学内容,并完成下列各题。 1. 督 学 员 1、解释下列加横线的字。 检查导学 吾资之昏,不逮人也( ) 久而不怠焉( ) 案完成情 蜀之鄙有二僧( ) 犹未能也( ) 况。 2. 对 子 之 买舟而下( ) 迄( )乎成 间交换互 屏弃( ) 蜀( )之鄙( ) 判。 3. 老 师 及 贫者语( )于富者 何恃( ) 一钵( ) 时点拨。 4. 用 双 色 2、区别并解释下列各句中加黑字的古义和今义。 笔 改 正 错 西蜀之去南海 古义______________今义_____________ 误, 将错题 古义______________今义_____________ 写 在 个 性 子何时而往 笔记中。 吾数年来欲买舟而下 古义______________今义_____________ 5、老师根 古义______________今义_____________ 据 各 小 组 顾不如蜀鄙之僧哉 的 表 现 及 3、翻译下列句子。 西蜀之去南海,不知几千里也, 时评价。 人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉? 是故聪与敏,可恃而不可恃也, 自恃其聪与敏而不学者,自败者也; 昏与庸,可限而不可限也, 不自限其昏与庸而力学不倦者,自力者也。

教案序号:

七 学生姓名

年级 第

语文 小组

学科 班级

备课人 上课日期:

审核人 年 月 日

年级主任 授课教师

课 题

为学(第二课时)

课型Βιβλιοθήκη 新授1、分析理解课文内容。 2、能背诵全文。 学习目标: 3、理解“人之为学”关键在于“立志去为”的道理。树立远大志向,激发大胆实践的精 神。 重 点 难 点 1.背诵全文。2、理解“人之为学”关键在于“立志去为”的道理。树立远 预测: 大志向,激发大胆实践的精神。 互动策略 展示方案 学习流程 个性笔记