近现代社会的教育

《中学教育知识与能力》重要记忆口诀

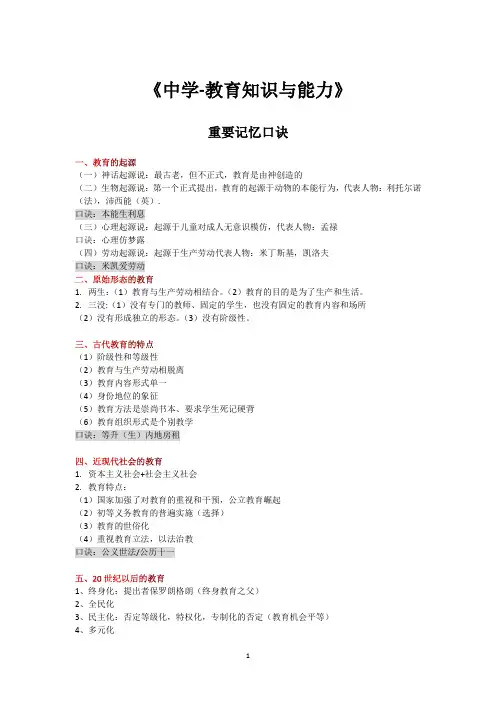

《中学-教育知识与能力》重要记忆口诀(一)神话起源说:最古老,但不正式,教育是由神创造的(二)生物起源说:第一个正式提出,教育的起源于动物的本能行为,代表人物:利托尔诺(法),沛西能(英).口诀:本能生利息(三)心理起源说:起源于儿童对成人无意识模仿,代表人物:孟禄口诀:心理仿梦露(四)劳动起源说:起源于生产劳动代表人物:米丁斯基,凯洛夫口诀:米凯爱劳动1.两生:(1)教育与生产劳动相结合。

(2)教育的目的是为了生产和生活。

2.三没:(1)没有专门的教师、固定的学生,也没有固定的教育内容和场所(2)没有形成独立的形态。

(3)没有阶级性。

(1)阶级性和等级性(2)教育与生产劳动相脱离(3)教育内容形式单一(4)身份地位的象征(5)教育方法是崇尚书本、要求学生死记硬背(6)教育组织形式是个别教学口诀:等升(生)内地房租1.资本主义社会+社会主义社会2.教育特点:(1)国家加强了对教育的重视和干预,公立教育崛起(2)初等义务教育的普遍实施(选择)(3)教育的世俗化(4)重视教育立法,以法治教口诀:公义世法/公历十一1、终身化:提出者保罗朗格朗(终身教育之父)2、全民化3、民主化:否定等级化,特权化,专制化的否定(教育机会平等)4、多元化5、教育技术的现代化口诀:全民多现身1. 1632年《大教学论》出版,独立形态教育学的开端,教育学开始成为一门独立的学科,是近代第一部教育学著作。

2. 教育观点: (1)教学原则:教育适应自然(2)教学制度:首次论述班级授课制、学年制(3)教学思想:泛智教育——把一切知识交给一切人口诀:夸大侄子学拌饭1.《爱弥儿》2.自然主义教育口诀:卢梭爱自然1.《教育漫画》2.提出白板说、绅士教育口诀:绅士洛克在白板上画漫画1.三中心:教师中心、课堂中心、课本中心口诀:老师在课堂上教教材2.四段教学法:明了、联想、系统、方法口诀:小明联系小方全面和谐发展的教育思想口诀:全面和谐好司机《教育目标分类学》掌握学习,三维教学目标(认知,动作技能,情感);布鲁纳:《教育过程》结构教学,发现法口诀:木(姆)有目标和掌握,哪(纳)有发展结果(1)各种研究方式和研究方法实施步骤通用答案:1.课题选择2.查找文献资料3.设计研究、制定研究计划4.实施研究、收集材料5.分析、处理收集到的资料6.撰写研究报告口诀:可找设施分赚钱(1)教育性;(2)实践性;(3)可行性;(4)适宜性;(5)伦理性口诀:可教轮椅践行(1)顺查法;(2)逆查法;(3)引文查找法(4)综合查找法口诀:顺逆查文综(1)目的是为了改进实践(2)研究的目的是教育教学中的问题(3)教学与研究合一(4)研究的循环性口诀:一起遵循内幕(一)生产力的发展制约着教育事业发展的规模和速度(二)生产力的发展水平影响教育结构(三)生产力的发展促进着教育内容,教学手段口诀:段容摸狗肚(一)社会政治经济制度制约教育的领导权(二)社会政治经济制度制约着受教育权(三)社会政治经济制度的性质制约教育的性质和目的口诀:零售木头1.教育的文化传承功能保存、传递(传递等同传承,侧重于时间上)2.教育的文化改造功能选择、整理(对孔子的话有所选择,取其精华)注意:董仲舒的罢黜百家,独尊儒术提现的教育选择功能3.教育的文化融合功能交流、传播(传播侧重于空间,如西方的孔子学院)4.教育的文化创新功能更新、创造口诀:包拯传新人(一)人口数量影响着教育规模和速度(二)人口质量影响教育质量(三)人口结构影响教育结构(四)人口流动影响教育口诀:数值节流(一)遗传的作用(1)提供可能(内部可能性)(2)遗传素质的成熟制约身心发展的过程及年龄特征(赛格尔提出)(3)遗传素质差异对人的发展有一定的影响记忆口诀:差生成(二)环境作用(1)提供多种可能(外部可能性)(2)积极与消极影响(3)人在接受环境和作用时的主观能动性记忆口诀:科技小猪(三)学校教育的特殊作用(独特作用)(1)学校教育对个体发展做出社会性规范(2)学校教育具有加速个体发展的特殊功能(3)学校教育对个体发展的影响具有即时和延时的价值(4)学校具有开发个体特殊才能和发展个性的功能记忆口诀:归家寄腌菜观点:从个人的本性、本能需要出发,使人的本性得到高度发展注重教育对个人的价值。

中国近现代基础教育制度的建立

中国近现代基础教育制度的建立近现代中国基础教育制度是在中国近代史变革的背景下建立起来的。

从清朝末年到建国初期,基础教育制度有了多次调整和改革,经历了从传统教育到近代教育的转变,体现出与时俱进的特点。

清朝末期以前,中国基础教育主要由私塾和书院组成,教学内容以经史为主,注重思维训练和道德教育。

当时存在着民间教育育人之功,但也难以适应社会发展和国家需要的现实。

到了清朝晚期,西方资本主义和民主思想的引入,对中国基础教育产生了一定的影响。

1905年,光绪皇帝颁布了《驭民要术》中规定的“六艺”,即礼、乐、射、御、书、数,标志着基础教育进入官办时期。

随后,清政府开始在全国范围内组建官立小学,尝试改善民众的教育水平。

辛亥革命后,更多的西方思想和文化进入中国,进一步推动了基础教育的发展。

在近代教育家严复、梁启超等人的推动下,新式小学逐渐从日本引进到中国。

这些新式小学注重实用性教育,特别关注儿童的身心发展和生产劳动技能。

同时,他们还注重培养教师的专业素质和教育方法。

“五四”运动后,中国基础教育进入了新的阶段。

以陶行知等为代表的教育家开始尝试优化基础教育课程体系,强化科学教育、体育教育和美育等方面的内容。

到了1949年新中国成立后,国家开始全面推行政治、思想和文化领域的改革。

在教育方面,基础教育制度也得到了新的调整和改革。

国家开始大力兴建农村小学和城市小学,并制定出符合发展需要的教育法规。

2010年前后,中国政府再次在基础教育制度方面进行了一系列重大改革,为今后的教育发展奠定了坚实的基础。

首先是针对小学阶段的全面开展素质教育,对课程内容进行优化和调整,强化学生的思维能力、创新能力和人文素养。

其次是中学阶段的教育改革,包括加强中学课程建设、促进教师专业发展、改善办学条件等方面。

最后是大力发展职业教育,把基础教育和职业教育有机结合起来,为学生未来的就业和创业提供更好的支持。

总体来说,中国基础教育制度的建立经历了多次演变和改革,反映出中国社会和教育的进步。

教育的历史发展PPT幻灯片课件

4. 学校教育体系日渐完备,学校教育的层次、类型日益多 样化。

5. 国家注重教Βιβλιοθήκη 立法,教育作为公共事业的特性日益明显

6. 班级授课制成为取代传统个别教学的主要教学组织形式

11

现代社会教育的特点

1. 基本特征——教育与生产劳动的结合。 2. 另一基本特征是教育的普及性,及随着生

西方——存在着“青年之 家”的教育机关。古希腊 和雅典已经有了多种类型 的学校。学校教育的产生, 是教育在历史发展中的质 的飞跃

封建社会 中——学校得到进一步的 发展。在中国漫长的封建 社会里,出现了官学、私 学和书院三种大的类型的 教育形式。

西方——在欧洲中世纪出 现了骑士教育和教会学校, 以及后来随着手工业和商 业兴起而兴起的行会学校 和商人学校等

6

7

8

古代社会的教育的特点

1. 有专门的教育机构和教育人员。 2. 教育具有阶级性和等级性,教育作为统治阶级统治

的手段,劳动人民基本上没有教育权利。 3. 教育的主要目的是培养统治阶级所需要的治术之才,

政府一级的管理人才和服务人才。 4. 教育内容以古典人文学科和治术学问为主,有比较

系统的文字教材(四书五经) 5. 教育组织形式主要是个别教学为主,学习方法强调

教育的历史发展

(一)、原始社会的教育 (二)、古代社会的教育 (三)、近现代社会的教育

1

主讲人:

教学目标: 了解教育的历史发展 轨迹及其相关背景。 掌握教育历史发 展不同时期的特点和 原因。

2

(一)、原始社会的教育

3

(一)、原始社会的教育

原始社会是人类社会的最初形 态。我国原始社会包括以获取 现成的天然产物为主的原始人 群时期(北京猿人)、学会畜 牧和农耕的氏族社会时期(母 系和父系)。

教师资证考试 4-第一章-教育概述(二)

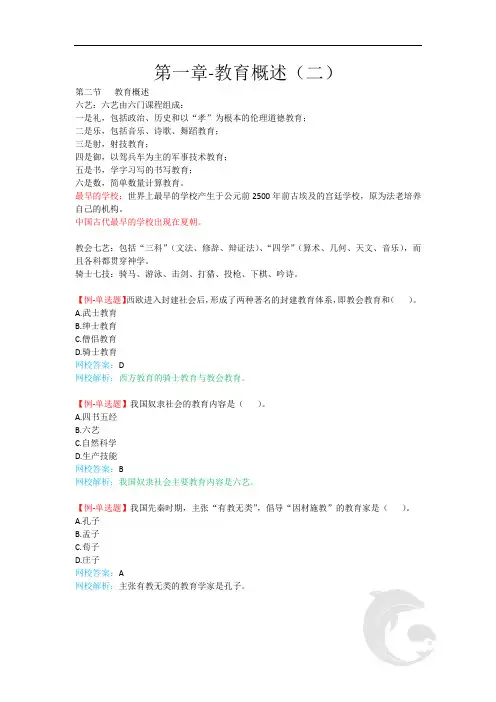

第一章-教育概述(二)第二节教育概述六艺:六艺由六门课程组成:一是礼,包括政治、历史和以“孝”为根本的伦理道德教育;二是乐,包括音乐、诗歌、舞蹈教育;三是射,射技教育;四是御,以驾兵车为主的军事技术教育;五是书,学字习写的书写教育;六是数,简单数量计算教育。

最早的学校:世界上最早的学校产生于公元前2500年前古埃及的宫廷学校,原为法老培养自己的机构。

中国古代最早的学校出现在夏朝。

教会七艺:包括“三科”(文法、修辞、辩证法)、“四学”(算术、几何、天文、音乐),而且各科都贯穿神学。

骑士七技:骑马、游泳、击剑、打猎、投枪、下棋、吟诗。

【例-单选题】西欧进入封建社会后,形成了两种著名的封建教育体系,即教会教育和()。

A.武士教育B.绅士教育C.僧侣教育D.骑士教育网校答案:D网校解析:西方教育的骑士教育与教会教育。

【例-单选题】我国奴隶社会的教育内容是()。

A.四书五经B.六艺C.自然科学D.生产技能网校答案:B网校解析:我国奴隶社会主要教育内容是六艺。

【例-单选题】我国先秦时期,主张“有教无类”,倡导“因材施教”的教育家是()。

A.孔子B.孟子C.荀子D.庄子网校答案:A网校解析:主张有教无类的教育学家是孔子。

3.近现代社会的教育(略)近现代教育萌芽于“文艺复兴”时期,包括资本主义教育和社会主义教育。

近代教育的特点:(1)国家加强了对教育的重视和干预,公立教育崛起;(2)初等义务教育的普遍实施;(3)教育的世俗化;(4)重视教育立法,以法治教。

4.20世纪以后的教育(略)(1)20世纪以后教育的新特点第一,教育的终身化;第二,教育的全民化;第三,教育的民主化;第四,教育的多元化;第五,教育技术的现代化。

五、教育的基本功能(选择题)教育是教育者对受教育者施加教育影响的活动,教育活动直接作用的对象是人,即受教育者或学生教育的基本功能一一育人功能,就是教育对受教育者的发生、发展的作用或影响。

育人功能表现为教育通过个体的社会化和个体的个性化,促成个体由生物体的自然人成为生活在现实社会中的具体的人。

中国近现代教育制度史

第五章中国近代教育制度的发展演变【内容提要】1840年鸦片战争后,中国开始进入了近代社会,中国教育也开始进入了一个前所未有的大变革时代,中国传统的封建专制主义教育开始向半殖民地半封建教育演变。

伴随着鸦片战争的炮声,以龚自珍、魏源等启蒙思想为先声,以洋务教育为标志,中国近代教育开始起步并出现了以教会学校和洋务学堂为代表的新式学堂。

虽然后来在戊戌变法和辛亥革命时期这些新式学堂表现出来了不同特点,但毕竟使中国教育向前迈进了重要的一步。

除了举办洋务学堂以外,洋务派还开了官派留学教育的先河,19世纪70年代留学教育开始起步,以后成为教育的重要形式之一。

与此同时,许多有识之士开始批评中国传统的教育制度,要求改革传统的教育制度呼声越来越高,清政府终于在1902年和1904年颁布和实施了中国最早的学校教育制度——壬寅学制和癸卯学制。

这个学制对旧中国教育制度影响甚大,不仅比旧的教育制度前进一大步,而且为壬子癸丑学制等中国新型学制的建立奠定了基础。

【学习指导】1、理解中国近代教育起步的背景。

2、掌握各历史时期主要的新式学堂的特点。

3、理解教会教育的本质,掌握教会教育的几个联合组织。

4、掌握几次留学教育运动的背景和特点,理解留学教育成为教育的重要形式的原因。

5、重点掌握癸卯学制、壬子癸丑学制和壬戌学制,并能够比较。

第一节近代教育的起步与新式学堂的出现1840年的鸦片战争,外国资本主义用大炮打开了中国的大门,中国的社会性质由封建社会逐步向半殖民地半封建社会演变。

中国的教育也由封建专制主义教育开始向半殖民地半封建教育演变,中国教育开始了近代化进程。

一、近代教育的起步1840年前后,中国教育的主体还是传统的封建教育,但这个时期也出现了三种新教育,中国近代教育的起步是在这几种教育的相互影响下开始的。

一是地主阶级内部提出了改革封建教育,向西方学习的思想。

鸦片战争前后,清朝已成为一个衰老的封建帝国,教育仍沿用旧制,日益空疏、腐败,各种矛盾加深。

中国近现代教育制度的演变

中国近现代教育制度的演变近现代是一个国家的发展中不可或缺的阶段,也是中国教育制度一系列重大变革的时期。

教育制度的演变反映了社会的变化和政府的政策取向,对于了解中国近现代历史和教育发展具有重要意义。

一、晚清教育贵族化晚清时期,中国的教育制度处于落后和封闭状态。

封建社会的教育制度使得封建统治者意欲将知识教育掌握在少数人手中,形成了一种教育贵族化的趋势。

在这个时期,高等教育主要由士子儿所主导,他们是具备高贵身份和优越背景的人才,他们受到优质教育的机会远远超过了普通百姓。

这种教育制度的贵族化特征导致了知识分配不均,普通百姓的教育机会极为有限,知识流动性差。

二、近代教育的西化与变革随着近代科技和文化的传入,中国教育开始受到西方教育理念的影响。

为了防止西方列强的侵略,中国政府开始重视教育制度的改革与建设。

1898年,清政府制定了《新式学堂章程》,这一政策进一步推进了中国教育的近代化。

西方的课程、教学方法和学制被引进,与传统的儒家教育相结合,为中国近代教育制度的变革奠定了基础。

近代中国教育的变革中也出现了许多先驱者,例如康有为、梁启超等。

他们积极倡导教育改革,主张以人为本,注重培养学生的创造力和创新思维。

这些先驱者的努力促进了中国教育制度的迈向更加民主和科学的方向。

三、教育制度的继承与发展20世纪中叶至今,中国教育制度发生了深远的变革。

特别是改革开放以来,中国教育制度发展迅速,取得了显著的成就。

在改革开放初期,中国政府着力解决普及教育的问题,推行“义务教育免费化”政策,保障了每个孩子都有平等接受基础教育的机会。

同时,国家大力投资于教育事业,改善教育设施和师资条件,提高教育质量。

随着社会经济的发展和人民对教育需求的日益增长,中国教育制度不断改革和完善。

特色教育、职业教育、继续教育等新的教育形式相继涌现,为不同人群提供了更多样化的教育选择。

高等教育也得到了迅速发展,越来越多的学生有机会接受大学教育,为国家的科学技术进步和人才培养做出了积极贡献。

近现代各派教育改革措施

近现代各派教育改革措施如下:

严复、梁启超。

主张体育、智育、德育三育并重,开国民性改造的先河。

王国维。

将智育、德育、美育、体育统合协调,为近代教育宗旨奠基。

蔡元培。

提出军国民教育、实利主义教育、公民道德教育、世界观教育、美感教育“五育并举”的教育方针。

陶行知。

主张德智体美劳全面和谐发展,将青少年的身心发展和个性特征贯彻实施到整个“五育”融合过程中。

陈鹤琴。

提出活教育,旨在培养具有健全的身体、创造的能力、服务的精神、合作的态度以及世界的眼光的现代中国人和世界人。

世界各国教育近现代发展历程

现代欧美 改造主义、要素主义、永恒主义、新托马斯主义、存在主义、新行为主义、结构主义、分析教育哲学、终身教育、人本化教育 教育思潮

6070年代确立和完善了中央和地方的互助合作关系普及10年义务教育的目标基本实现倡导综合中学制度发展1963罗宾斯高等教育报告应付高等教育如何服务于社会1972詹姆斯报告师资培训三段法

英国 管理体制 17-18世纪 国家无力也不重视教育, 发展缓慢沿袭旧 教育通过国教会管理 制 初等教育 中等教育 1.学校:面向贫民的宗教团体慈善机关&私立收费学校,设 备简陋,师资缺乏,教学质量差,学校与入学人数严重不 1.文法学校&公立学校,来自教会或社会团体的资助; 足;落后; 2.以升学为宗旨,注意古典语言,体育,绅士风度的养; 2.家庭教育:富人阶级的启蒙和升学教育 高等教育 1.中世纪的牛津&剑桥等国教高等学府,学术气 氛浓郁;C18后受自然和实用科学渗入教学内 容; 2.非国教大学遭排斥很难持久; 代表人物 培根 弥尔顿 洛克

近代 (17-19 世纪)

19世纪

国家逐步干预教育 设国家教育委员会 1807拨款干预始

1870《福斯特法案》强迫初等教育,标志国民初等教育制 度正式确立;到1900基本实现了校为主,课程限于古典 科目,内容陈旧,教学方法保守,校风堕落; 1.1836 伦敦大学,重视自然学科的考试机构; 斯宾塞 2. 1864 克拉雷敦委员会-公学调查和改进内容和校董会; 带动了城市学院的兴起; 赫胥黎 3.1868汤顿学校文员会文法学校改进报告设三类中学未纳 2.新大学运动&大学推广运动;

19末-20 1.欧洲新教育运动2.美国进步主义运动3.德国试验教育学;4.凯兴斯泰纳的公民教育&劳作学校;5.蒙台梭利;6.杜威; 初 1902《巴尔福特教育法》-1926《哈多报告》-1938《斯宾 斯报告》-1944《巴特勒教育法》:基本形成了文法中学、 20世纪前期 中央与地方共同管理教育 1918《费舍教育法》14岁以前初等义务教育 现代中学和技术中学三种类型的学校,为所有学生提供免 费中等教育的原则使中等教育成为衔接初等教育和继续教 现代 育或高等教育的中间环节; 1963《罗宾斯高等教育报告》应付高等教育如 (19世纪 确立和完善了中央和 60-70年代 普及10年义务教育的目标基本实现 倡导综合中学制度发展 何服务于社会 末-20世 地方的互助合作关系 1972《詹姆斯报告》师资培训三段法; 纪) 80年代《1988》 《1988年教育改革法》1.摆脱选择政策中央集权制的重要一步 2.实施全国统一课程和4次考试 3.新兴城市技术学校,效仿美国在工商企业支持下兴办的培养企业急需的精通技术的人才 4.废除双重 制,加大中央对地方高等教育的影响干预; 90年代继续落实80年代的教育,许多小学部适应全国统一课程和统一考试,因此教师职前培训和在职培训的内容方法方式改革成为改革重点;

近现代社会教育的特征

近现代社会教育的特征1、社会教育主体的多样性社会教育是以社会全体成员为对象的,这决定了只要是对社会全体成员施以影响的各种活动的主体,都可以看作是社会教育实施的主体。

政府、团体或私人(主要是通过他们所设立的文化教育机构来进行)等都是社会教育的主体。

社会教育实施主体的多样性,决定了社会教育的实施必须协调好各个主体的关系。

这是社会教育实施的关键。

2、社会教育对象的广泛性对于社会教育的对象无论是总称为社会各界人士、社会全体、社会成员、社会全民等还是分开提到青少年、儿童或成人,都反映出了社会教育对象的广泛性。

可以一言以蔽之,社会教育的对象就是社会的每一个具体的成员。

社会教育对象已日益普遍,社会教育服务对象已远远超出青少年,而扩展到了全社会。

社会教育的宗旨就在于发展全民教育及终身教育。

社会教育对各个年龄阶段,各行各业人员都有重要意义。

以往对社会教育的认识仅局限于对青少年的校外教育,已成为陈旧的观念。

社会教育的这个特征说明社会教育在现代社会里其意义愈加重要,社会教育是现代社会教育体系中不可忽略的重要组成部分。

3、社会教育内容的丰富性社会教育主体的多样性决定了社会教育内容的广泛性。

社会教育不像学校教育具有诸多限制。

社会教育没有年龄、时间、地点等局限,随时随地都可接受教育。

同时社会教育已开始把教育同社会生活、生产劳动、休闲娱乐等沟通起来。

社会教育已打破了学校教育那种封闭式的教育体系,具有极大的开放性。

这种开放性使社会教育内容纷繁和复杂,虽然带来了社会教育内容的丰富性,但也带来了社会教育内容的难以确定性。

4、社会教育形式的多样性社会教育对象的广泛性和社会教育内容的丰富性,促使了社会教育形式的多样性。

社会教育与家庭教育和学校教育局限于家庭和学校内、形式单一有所不同,社会教育的开展形式具有极大的灵活性和多样性。

社会教育没有制度化教育的严格约束性。

它很少受阶级、地位、年龄资历限制,能很好地体现教育的民主性。

在以往社会教育的开展中,识字社、影剧院、博物馆、图书馆、公园等都是社会教育进行的重要场所,开展的形式多种多样,有培训班式、讲座式、函授式、媒体传播式(广播、电视、报纸、杂志、影院等)、展馆式(图书馆、博物馆、展览馆等)、自学式等。

二十年代启蒙教育

二十年代启蒙教育

二十年代是一个充满活力和变革的时代,也是中国启蒙教育的重要时期。

在这

个时期,启蒙教育成为了社会的热点话题,人们开始意识到教育对于国家和社会的发展至关重要。

在这篇文档中,我们将探讨二十年代启蒙教育的特点、影响和意义。

首先,二十年代启蒙教育的特点是多样性和开放性。

在这个时期,西方先进的

教育理念开始传入中国,启蒙教育的内容和形式变得更加多样化,不再局限于传统的经典课程。

同时,启蒙教育也开始注重培养学生的创造力和批判性思维,强调学生的全面发展。

这种开放和多元化的教育理念对后来中国教育的发展产生了深远的影响。

其次,二十年代启蒙教育对中国社会的影响是深远的。

通过启蒙教育,人们开

始意识到教育的重要性,开始重视知识和科学,这对于中国社会的现代化进程起到了推动作用。

同时,启蒙教育也促进了社会的开放和进步,培养了一大批具有创新精神和国际视野的人才,为中国的现代化建设奠定了坚实的基础。

最后,二十年代启蒙教育的意义在于为中国教育的发展指明了方向。

二十年代

启蒙教育的理念和实践为后来中国教育的改革和发展提供了宝贵的经验和启示。

同时,二十年代启蒙教育也为当代教育提供了有益的借鉴,提醒我们教育的本质是培养人才,促进社会的进步和发展。

综上所述,二十年代启蒙教育是中国教育史上一个重要的时期,它的多样性和

开放性、对社会的影响以及对中国教育发展的意义都是不可忽视的。

我们应该从历史中汲取经验,不断探索教育的本质,为中国教育的未来发展指明方向。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

近代社会的教育近代社会是以18世纪末到19世纪世界产业革命浪潮为基础产生的一种全新的社会发展阶段,由于各国进入工业革命的时间不同,各国进入近代社会的时间也有所不同。

教育的发展与变革同样离不开经济社会的变迁,教育受当时、当地的社会经济条件所制约。

关于近代教育起始年代的划分,教育界的争论很多。

我们一般认为,欧洲近代教育肇始于15—16世纪的“文艺复兴”,成熟于20世纪初的美国;1而我国的近代教育发轫于19世纪中期的鸦片战争,1904年“葵卯学制”标志着中国近代教育制度的建立。

(一)我国近代教育的特征马克思认为:“一方面,为了建立正确的教育制度,需要改变社会条件;另一方面,为了改变社会条件,又需要相应的教育制度。

”2第一次鸦片战争结束以后,西方资本主义列强用大炮、兵舰和鸦片轰开了中国的大门。

列强的人侵,一方面使中国传统的自给自足的自然经济开始解体;另一方面,中国强行被卷人资本主义世界的狂潮。

以“儒礼”为内容的传统教育主题已不再呈现独占局面,旧的教育主题开始受到冲击,产生腐败。

与此同时,新的、外来的——开始是裹着大炮的声威,新的教育主题开始萌芽、发展和壮大起来。

中国教育的近代化是从19世纪60年代开始的,以“洋务运动”为标志。

其特征有:1.“中学为体,西学为用”的科学教育指导思想“中学为体,西学为用”是洋务派办教育的总的指导思想,在这一思想指导下,各类新式学堂在课程设置上,突出“实用性”课程,开设“格物”、“天文”、“舆地”、“算术”、“化学”等。

最早提出这一思想的是“开眼看世界”的第一人——魏源,湖广总督张之洞和两江总督曾国藩是倡导者,他们是伴随着洋务运动而产生的,随后逐步酝酿成“实业救国”思想。

容闳、何启、胡礼垣在《新政论议》中指出:学校科目中应包括机器工务、轮船建法、电气制用、开矿理法、农务树畜等科,以期“振兴农工商各项实业”“富国裕民之本”。

32.“广开学校”,创建新式学堂,强调国民教育的重要性出于对传统教育的质疑,主张效仿西方资本主义教育制度开办新式学堂,并派“志趣1杨文花,为什么说文艺复兴是近代教育的开端.科教文汇,2008(2),第204页.2《卡尔·马克思关于现代社会中的普及教育的发言记录》(1869年8月10日和17日),见《马克思恩格斯全集》,北京:人民出版社,1964年版16卷,第654页.3元青,中国近代实业教育初探.天津:天津师大学报,1986(2)第30—32页.远大,品质朴实,不牵于家累,不役于纷华”的聪颖子弟去欧美留学,不仅推动了中国近代教育的改革,还为近代中国培养了第一批科技人才。

尤其是在甲午战争失败以后,许多进步思想家将拯救中国的希望寄托于教育,认为教育是立国之本。

维新派在此思想基础上进一步提出了“国民教育”主张,认为教育应当立足于“教民”,强调了国民教育的重要性;严复曾大声疾呼“鼓民力”、“开民智”和“新民德”,认为全民都受新式教育,才是真正的富国强兵之道。

3.确立近代教育体制,推动了教育的发展1904年颁布的“葵卯学制”是我国近代第一部真正意义上的学制,虽然它里面包含许多“忠君、尊孔、尚公、尚实”的教育宗旨,但它为以后学制的进一步完善奠定了良好的基础。

辛亥革命以后,民国政府教育部先后颁布了“壬子葵丑”学制等,新学制的实施,使中国近代教育进人一个全新的历史时期,全国各级学校得到了迅猛发展。

据中华教育改进社调查,到1922-1923年全国学生猛增到6819486人,其中女生为417820人,占全部学生的6.32%、其中小学生人数为6601803人,中学生人数为182804人,大学及专科学生为34880人,这个数字不包括教会学校学生在内,如果再加上各地教会学校的学生,全国各级学校学生达到100万人。

(二)西方近代社会的教育18世纪工业革命开始在英国兴起,手工劳动、作坊生产开始被现代大工业取代。

科学技术的发展,推动了社会制度、思想观念和生活方式的巨大变化;科学技术的发展,也对教育提出了新的发展要求,从而促进了教育的发展。

资本主义社会的教育有下列特征:1.扩大了教育对象,初等义务教育开始实施随着机器大生产的产生和发展,科学技术的日益进步,日益要求教育必须培养既具备一定科学文化知识,又掌握一定生产技能的新一代劳动者。

大工业生产的发展,使生产经验由个人的技能发展为知识形态,师徒传艺、家传世教等教育方式已经不能完成培养近代社会所需要的劳动者和科学技术人才的任务,需要通过学校教育进行系统的学习和专门训练。

再加上工人阶级争取受教育权的斗争,因此资产阶级提出了普及义务教育的主张,教育的范围扩大了,学校教育的形式也逐渐多样化,并向制度化方向发展。

工业革命的进一步发展,促使资本主义国家提出普及初等教育的要求,并为初等教育的普及提供了物质基础。

德国最早在1763年就作出了普通义务教育的规定,英国在1891年在全国实施初等免费教育,当年学龄儿童的入学率就达到90%。

2.教育与生产劳动的联系逐渐紧密教育与生产劳动、科学与生产,由分离到结合。

近代教育与生产劳动的关系,既不是和生产劳动融合在一起,也不是和生产劳动完全脱离的,而是处于一种独特的状态:它们既作为两个过程互相独立,又不可分割地联系在一起。

一方面由于大工业生产要求劳动者在从事体力劳动时,发展智力,掌握科学知识,把体力劳动和脑力劳动结合起来;另一方面大工业生产促进了科学技术的发展,又为劳动者的体脑结合创造了条件,而科学知识的发展和在生产中的应用也丰富了教学内容,教育与生产劳动的结合成为掌握这些知识的必要手段。

因此,教育与生产劳动的结合成为历史的必然。

3.教育内容日益丰富,产生了班级授课制近代学校教育一经产生,就与古代学校教育有着巨大的差别,科学教育的内容、新的组织形式和方法成为近代学校教育的一部分。

学校形式日趋多样化,在欧洲逐渐出现了“拉丁学校”、“文科中学”、“公学”等等。

教育内容逐渐丰富,自然科学的内容如数学、物理、力学、天文、地理等都成了学校教育的主要学科。

随着受教育人数的大量增加,出现了新的教学组织形式—班级授课制。

这与以个别教学为主的古代学校教育相比较,大大提高了教学效率,还改革了教学方法,革新了教学设备。

4.国家重视对教育的干预,以法治教19世纪以前,学校教育多为教会或行会主持,国家并不重视。

19世纪以后,资产阶级政府逐渐认识到公共教育的重要性,随后逐渐建立了公共教育系统。

并实行宗教与国家分离的世俗化教育,规定学校可以不进行宗教教学,允许学生不参加学校的宗教教学或课外的宗教仪式。

近代西方资本主义国家教育发展的一个最明显的特征就是重视教育立法,教育的每次重要进展或变革,都以法律的形式予以规定和提供保障。

四、现代社会的教育在西方,近、现代教育以1945年为分界点,在我国则是以1949年为分界点。

教育,在发展国家被看作是追赶现代化的法宝,在发达国家被看成增强国家竞争力的基础,教育在数量上迅速膨胀,特别是高等教育突飞猛进;另一方面,生产力的发展,政治结构的重组,人类对自身的生命价值、人生态度、价值观念、生活方式的重新认识,也极大地影响着教育的改革和变化。

综观现代社会教育的变革,有如下特征:(一)学校教育普及、制度化,教育形式多样化进入现代社会以来,学校教育的普及日益制度化的具体表现有三:一是通过颁布专门的教育法令法规来规定国家、家庭和学生个人各自必须履行的义务,从而保证义务教育的普及真正落实教育实践之中;二是形成一系列具体的行为规范来督促义务教育的落实;三是义务教育年限的确定与延长需由新的法令去规定和推行。

自19世纪末少数发达国家颁布了初等义务教育法以后,义务教育逐渐成为国际潮流,被视为衡量一个国家是否文明的标志之一。

据联合国教科文组织统计,到20世纪90年代,在世界上186个国家中有98个国家规定了九年或九年以上的义务教育。

在教育普及及制度化的同时,教育的形式日益多样化。

现代社会各国不断发展新的教育形式,以弥补教育结构的不足,满足不同层次求学者的需要。

从纵向看,有胎教、学前教育、初等教育、中等教育、高等教育及研究生教育与博士后研究等;从横向看,有普通教育、职业教育、特殊教育、成人教育等,形成了一个纵横交错、形式繁多的教育系统。

(二)学校教育重视与生产劳动的结合学校教育与生产劳动相结合是社会生产、社会经济发展的需要。

现代社会,个人的全面发展包括德、智、体、美、老等方面的和谐统一发展。

要实现这样的发展目标,教育与生产劳动相结合依然是一条重要的途径。

教育与生产劳动相结合是实现人的全面发展的需要,因此,培养全面发展的人离不开教育与生产劳动相结合的实施。

(三)教育逐步一体化教育一体化主要指教育者的一体化,即强调学校、家庭、社会的一体化,其目的在于构建学校、家庭、社会共同承担教育责任的新型教育模式。

学校、家庭、社会教育的一体化的提出,是因为学校教育存在着诸如教育对象的局限性、教育空间的封闭性、教育形式的单一性、教育时限的阶段性、教育内容的滞后性等等诸多不尽人意的问题。

现代社会生活的丰富多彩及复杂多变,使得学校仅凭自己单一的力量很难达到培养学生的预期目标,作为影响青少年成长的家庭及社会环境,必然会越来越多地或直接或通过日益广泛运用的各种传播媒体参与到学校教育中来,成为学校教育的重要补充力量,扩充和提高学校教育的效果或抵消、削弱学校教育的良好作用,从而使学校教育与社会环境影响发生冲突。

为了使教育的理想成为教育的现实,学校、家庭、社会必须联合共同承担起教育的责任,否则,很难完成现代教育任务,实现预期教育目标。

(四)终身教育思想开始发端“终身教育、终身学习”的思想,自古有之。

我国早在孔子时代就有终身教育思想意识。

近代,著名教育家陶行知倡导终身教育,他主张"活到老,干到老,学到老,用到老"。

一般认为,终身教育的思想始于20世纪60年代,由联合国教科文组织成人教育局局长法国的保罗·朗格朗(PaulLengrand,1910-)提出。

其基本主张是:一个人一生中任何阶段学习的告一段落都不意味着学习的结束,而只是下一阶段学习的开始,这种学习是持续不断的活动,应当贯穿在人整个生命正常进程的各个阶段。

终身教育作为一种大教育的基本模式,主要反映教育在时间上的延伸。

如果我们以现行的教育界定为坐标原点,终身教育理论主张教育在时间上向两个不同的方向延伸:其一是延伸幼儿教育至婴儿教育直至胎儿教育,这种教育的可能性也被发展心理学、胎教和超前教育理论及实验所证实;其二就是延伸职前教育至职后教育或延伸学校教育至学校后教育,延伸青少年教育至成人教育直至老年教育。

终身教育的核心就在于全力建立这样一种教育价值观或教育系统,这种价值观或教育系统必须有利于社会所有成员的心智潜能得到最大开发,从幼年到成年直至老年都能适应世界本身的变化,不断学习更多的知识,提高不断适应新生活的能力。