颅内肿瘤的影像诊断原则

常见颅内肿瘤的CT表现

(1)鞍内鞍上区

最常见的肿瘤为垂体瘤、颅咽管瘤,其 次为脑膜瘤、动脉瘤、胶质瘤和表皮样囊肿等。 淋巴瘤和生殖细胞瘤少见。

(2) 鞍旁区

神经销瘤和脑膜瘤是鞍旁的最常见肿瘤, 其次为脊索瘤、硬膜外转移瘤和海绵状血管瘤。

(3)桥小脑角区

按肿瘤发生频率从高到低依次为神经鞘瘤、 表皮样囊肿、脑膜瘤等。

(4)松果体区

鉴别

平扫见左额颞深部可见一大小约 为5*5厘米片状低密度影,边缘 欠规整

增强无明显强化,左大脑中动脉 轻度移位

平扫见右额叶片状低密度影,边缘 不规整,右侧脑室前角受压变形

增强后无强化

平扫见右额顶叶类圆形低密度灶

增强后病灶无强化

增强扫描见右右额叶类圆形低密度灶(呈水瘤型),边缘环形强化

增强扫描见小脑中线偏左侧半球囊 性病灶伴囊壁瘤结节,瘤结节强化

(六)液化坏死

当肿瘤因生长速度过快而造成局部缺血 坏死时,CT图像上可见肿瘤内部为不规则低 密度影。CT值一般在0一20HU之间。胶质 母细胞瘤、室管膜瘤和神经鞘瘤等常可见肿 瘤内部的液化坏死区。一般肿瘤体积越大、 生长速度越快则出现液化坏死的机会越多。

(七)脂肪

脂肪类物质在CT影像的密度低于脑脊液, 其CT值一般在一100Hu以上,常见的含有 脂肪类物质肿瘤包括畸胎瘤、皮样囊肿和脂 肪瘤等。

颅内肿瘤的CT定位诊断

脑内和脑外

幕上和幕下

脑室内和脑室外

肿瘤位于脑实质内者称为脑内病变,反之则称为 脑外病变。 肿瘤位于脑内、外的判别 脑内病变 肿瘤边缘 欠清楚或界线不清 脑外病变 清晰、锐利

内板骨质骨改变

罕见

常见

扩大

蛛网膜下腔/脑池 受压变窄或闭塞

脑皮层位置 肿瘤与骨板接触 所呈角度

颅内肿瘤CT影像诊断

神经胶质瘤

星形细胞瘤 A.CT平扫见左颞枕叶边缘不规整的均匀低密度区,范围较广 B.增强扫描后无强化,仅见轻微占位效应

神经胶质瘤

囊性星形细胞瘤 A.CT平扫右额顶叶边界清楚的囊性低密度区,其内见高密度点状钙化(T),肿瘤且累及对侧,占位效应较显著; B.增强扫描近中线处见肿瘤实性部分呈不规则强化

神经胶质瘤

【CT表现】 1)CT平扫多见位于第四脑室内的等密度或稍高密度肿块,边缘不光整呈分叶状。 2)瘤内常见散在分布之小斑点状钙化和低密度囊变区。 3)位于第四脑室、侧脑室及第三脑室内的肿瘤均可引起脑积水。 4)位于脑实质内瘤体多见于顶枕叶,较大的实性肿瘤常伴一较大的囊变区。 5)增强扫描肿瘤多呈不均匀性中度强化。 6)鉴别诊断: (1)脉络丛乳头状瘤:轮廓多不规则,可产生过多脑脊液引起交通性脑积水。 (2)髓母细胞瘤:囊变和钙化较室管膜瘤少见,第四脑室多呈“一”字形前移。

神经胶质瘤

3)胶质母细胞瘤: (1)多位于幕上,最多见于额叶和颞叶,呈浸润性生长,常侵犯数个脑叶并可累及对侧大脑半球。 (2)好发年龄40~65岁,男女之比为2:1~3:1。 (3)肿瘤为高度恶性生长快,易发生颅内种植转移,多数患者自出现症状后3个月之内就诊。 (4)发病急,脑水肿广泛,头痛、呕吐等颅内压增高症状明显。 (5)因肿瘤出血而出现脑膜刺激症状,约33%有癫痫发作。术后极易复发,预后差。 4)其他检查: (1)腰椎穿刺:脑脊液蛋白含量增高,对已有明显颅内压增高患者腰椎穿刺应视为禁忌。 (2)脑电图检查:癫痫为首发症状者主要表现为局灶性低幅慢波,部分表现为广泛的中度或重度异常。 (3)X线平片:仅可显示颅内压增高和钙化灶。长期颅内压增高可见蝶鞍扩大,鞍背变薄等征象。 (4)MRI检查:良性胶质瘤表现为TWI呈低信号,T2WI呈高信号,信号强度均匀,瘤周水肿轻微,增 强扫描时强化不明显。恶性胶质瘤TWI和T2WI信号不均匀或呈混杂信号,瘤周水肿明显,增强扫描肿瘤 强化越明显表示恶性程度越高,肿瘤内可有坏死、出血和囊变。

颅内肿瘤影像诊断_课件

p53基因突变/染色体17q缺失 染色体22q缺失

星形细胞瘤

Rb基因突变/染色体13q缺失 P16基因突变/染色体9p缺失

染色体19q缺失

染色体10缺失 EGF受体基因增扩

间变性星形细胞瘤 染色体10缺失

继发性胶质母细胞瘤

第十六页,共120页。

其它基因变化

其它胶质母细胞瘤 原发性胶质母细胞瘤

左额过渡型脑膜瘤(图)

第六十三页,共120页。

左顶镰旁脑膜瘤(图)

第六十四页,共120页。

右侧CPA脑膜皮 型脑膜瘤 (图)

第六十五页,共120页。

左额过渡型脑膜瘤(图)

第六十六页,共120页。

右蝶骨嵴脑膜瘤(图)

第六十七页,共120页。

鞍隔过渡型-纤维型脑膜瘤(图)

第六十八页,共120页。

第四十五页,共120页。

少突胶质 细胞肿瘤(图)

第四十六页,共120页。

混合性少突-星形-室管膜细胞瘤(图)

(CT增强)

第四十七页,共120页。

左额叶混合性少突胶质细胞瘤(图)

第四十八页,共120页。

(三)成髓细胞瘤

(medulloblastoma)

★ 属 原 始 神 经 外 胚 层 肿 瘤 ( primitive neuroectodermal tumor,PNET),占儿童 原 发 颅 内 肿 瘤 15 % ~25% 。 75% 在 15 岁 以 下,肿瘤好发于小脑蚓部

龄40~60岁。常发生于大脑半球髓质, 以额叶、颞叶最常见 ★ 病理可见较少出血和坏死

第二十一页,共120页。

影像学表现(1)

★ CT平扫:低或低、等混杂密度病灶,边 界不清。可有囊变,但坏死和出血少 见,多无钙化。灶周有中度水肿和占位 表现

颅内肿瘤的影像诊断及鉴别诊断

CT平扫:低或低、等混杂密度病灶,边界不清。 可有囊变,但坏死和出血少见,多无钙 化。灶周有中度水肿和占位体现 CT增强:呈斑片状或不规则强化

影像学体现

MRI平扫:T1WI呈低或低、等混杂信号,T2WI 呈不均一高信号,边界不清,灶周 可有水肿和占位体现 MRI增强:呈不规则强化

颅内肿瘤的影像诊断及鉴别诊断

学习要点

应了解、熟悉和掌握旳知识点: -掌握颅内肿瘤旳影像诊疗原则 -掌握常见颅内肿瘤旳经典影像学体现 -熟悉多种影像学措施对颅内肿瘤诊疗 旳价值与程度 -了解特定解剖部位好发肿瘤旳影像学 诊疗及鉴别诊疗

学习要点难点

本节学习中旳要点难点: -神经上皮肿瘤旳分类及影像学体现 -脑膜瘤、垂体瘤、颅咽管瘤、听神经瘤、脑转 移瘤旳影像学体现 -桥小脑角区、鞍上、松果体区常见肿瘤种类

肿瘤诊疗三要素

定位 定量 定性

(精确) (精确) (力求精确)

颅内肿瘤影像五要点(影像诊疗五要点)

部位 大小 形态 密度(信号、回声) 毗邻关系

颅内肿瘤旳定位诊疗

脑内和脑外 脑室内和脑室外 幕上和幕下

脑内外鉴别

脑 内

脑 外

肿瘤边沿

欠清或不清

清楚锐利 ,周围可见CSF密度/信号

毛细胞型星形细胞瘤

毛细胞型星形细胞瘤(图)

少突胶质细胞肿瘤

单纯少突胶质细胞瘤少见,仅占原发脑肿瘤 旳2%-5%,常见为含少突和星形细胞旳混合 性胶质瘤;发病高峰35-40岁,85%在幕上, 以额叶最常见 病理学:肿瘤位于皮质下区,常累及皮质, 并可侵及颅骨和头皮;血运少,可有小旳囊 变,出血坏死少见, 70%以上发生钙化

间变性星形细胞瘤(图)

间变性星形细胞瘤(图)

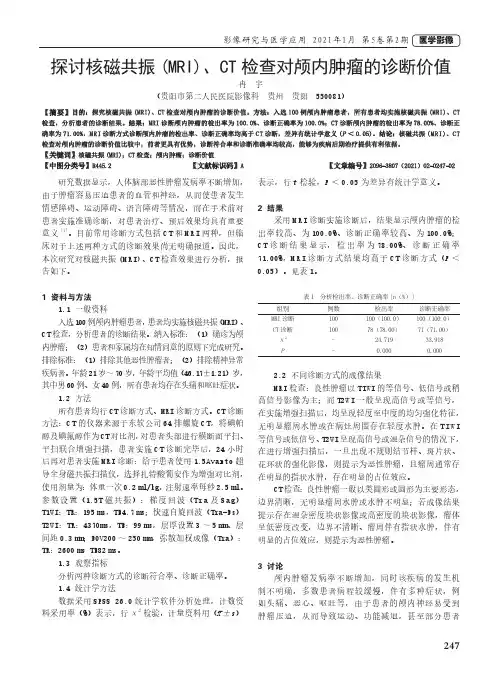

探讨核磁共振(MRI)、CT检查对颅内肿瘤的诊断价值

247研究数据显示,人体脑部恶性肿瘤发病率不断增加,由于肿瘤容易压迫患者的血管和神经,从而使患者发生情感障碍、运动障碍、语言障碍等情况,而在手术前对患者实施准确诊断,对患者治疗、预后效果均具有重要意义[1]。

目前常用诊断方式包括C T 和M R I 两种,但临床对于上述两种方式的诊断效果尚无明确报道。

因此,本次研究对核磁共振(MRI)、CT 检查效果进行分析,报告如下。

1 资料与方法1.1 一般资料入选100例颅内肿瘤患者,患者均实施核磁共振(MRI)、CT 检查,分析患者的诊断结果。

纳入标准:(1)确诊为颅内肿瘤;(2)患者和家属均在知情同意的原则下完成研究。

排除标准:(1)排除其他恶性肿瘤者;(2)排除精神异常疾病者。

年龄21岁~70岁,年龄平均值(46.17±1.21)岁,其中男60例、女40例,所有患者均存在头痛和呕吐症状。

1.2 方法所有患者均行CT 诊断方式、MRI 诊断方式。

CT 诊断方法:C T 的仪器来源于东软公司64排螺旋C T,将碘帕醇及碘氟醇作为CT 对比剂,对患者头部进行横断面平扫、平扫联合增强扫描,患者实施C T 诊断完毕后,24小时后再对患者实施MRI 诊断:给予患者使用1.5Avanto 超导全身磁共振扫描仪,选择扎特酸葡安作为增强对比剂,使用剂量为:体重一次0.2 ml/kg,注射速率每秒2.5 ml。

参数设置(1.5T 磁共振):梯度回波(T r a 及S a g)T1WI:TR:195 ms,TE4.7 ms;快速自旋回波(Tra-Fs)T2WI:TR:4370ms,TE:99 ms,层厚设置3~5 mm、层间距0.3 mm;FOV200~250 mm,弥散加权成像(Tra):TR:2600 ms TE82 ms。

1.3 观察指标分析两种诊断方式的诊断符合率、诊断正确率。

1.4 统计学方法数据采用SPSS 26.0统计学软件分析处理,计数资料采用率(%)表示,行χ2检验,计量资料用(x-±s )表示,行t 检验,P <0.05为差异有统计学意义。

脑部肿瘤的影像诊断

1、占位效应: 肿瘤及其继发脑 水肿具有占位作 用,表现为相邻 脑室和(或)脑 池、脑沟的狭窄、 变形和移位,重 者可见中线明显 移位。

2. 骨质改变: 脑膜瘤可发生骨增生和破坏(图) 垂体瘤可发生蝶鞍扩大、破坏(图)

3. 脑水肿:影像上为肿瘤周围的低密度 区,一般沿脑白质分布,很少累及脑灰 质。水肿带常以肿瘤为中心,多与正常 脑组织分界不清,增强后扫描水肿区无 强化。

三、垂体瘤(pituitary tumor): 发病率仅次于胶质瘤和脑膜瘤,占颅 内肿瘤8-15% 1、病理: 来源于垂体,属脑外肿瘤,有完整包 膜,圆形,与周围组织界限清楚。可有 坏死。无血脑屏障。 肿瘤直径小于10mm称为微腺瘤。

2、 影像表现: (1)位置:特定,蝶鞍窝,蝶鞍窝扩大,前 后径大于15mm (2)密度:等或略高密度肿块 (3)边缘:清楚 (4)占位效应:不明显 (5)脑水肿:无 (6)增强扫描:肿瘤均一强化,或周边强化, 强化后持续时间长

2、病灶位置: 病灶在颅内的位置可以反映组织来 源。 3、病灶大小、形状、数目及边缘: 有助于判断肿瘤性质。

4、造影增强(contrast enhancement,CE): 血脑屏障:blood-brain-barrier,BBB 肿瘤强化与下列三方面相关: (1)血脑屏障破坏和肿瘤血管发育不良, 发生造影剂血管外溢。 (2)肿瘤血运丰富,造影剂在血管内滞留。 (3)脑自动调节功能障碍,肿瘤局部血运 增加,发生过渡灌注。 因此,肿瘤强化反映了血脑屏障损伤 程度及血运情况。

垂体瘤

垂体微腺瘤

2、影像表现: (1)密度:略高或等密度肿块,常有高密度钙化 (2)边缘:清晰、光滑 (3)占位效应:较明显(肿瘤体积较大) (4)脑水肿:无或较轻,(压迫静脉或静脉窦, 可产生明显水肿) (5)颅骨改变:贴近肿瘤的颅骨可有增生或破坏 (6)增强扫描:明显均一强化,边界更为清楚、 锐利(无血脑屏障、血管丰富)

常见颅内肿瘤的影像学表现

一、胶质瘤二、胶质瘤起源于神经胶质细胞,包括、少突胶质瘤、和脉络丛乳头状瘤等;最常见的原发性脑肿瘤,约占颅脑肿瘤的40%-50 %;星形细胞瘤为胶质瘤中最常见的一类肿瘤占 40%,占颅内肿瘤的 17%;成人多见于幕上,儿童多见于;星形细胞瘤多位于大脑半球白质区,传统的柯氏Kernohan 分类法将星形细胞瘤分为 I-Ⅳ级:I 级呈良性;Ⅲ、Ⅳ级呈恶性;Ⅱ级是一种良恶交界性肿瘤;另一种为三类法,即“良性”或低度恶性星形细胞瘤、间变性星形细胞瘤、多形性胶质母细胞瘤;其中 I、Ⅱ级相当于“良性”或低度恶性星形细胞瘤,Ⅲ级相当于间变性星形细胞瘤,Ⅳ级为胶质母细胞瘤;“良性”或低度恶性及间变性星形细胞瘤各占星形细胞瘤的 25%-30%;可发生于任何年龄,但多发于青年人,成人好发于幕上,儿童好发于小脑;胶质母细胞瘤占星形细胞瘤的 40%-50%,好发于中老年人,多位于幕上;局灶性或全身性癫痫发作是本病最重要的临床表现,神经功能障碍和颅内压增高经常在后期;影像学表现1.CT:1幕上 I、Ⅱ级星形细胞瘤:大多数表现为脑内低密度病灶,少数为混合密度灶,部分病人瘤内可见钙化;肿瘤边界不清晰,瘤周少见且较轻;增强后扫描常无明显强化,少数表现为肿瘤或囊壁和囊内间隔的稍微强化,有的有壁结节甚至花环状强化;2幕上Ⅲ、Ⅳ级星形细胞瘤:病灶密度不均匀,以低密度或等密度为主的混合密度最多;肿瘤内的高密度常为出血;低密度为肿瘤的坏死或囊变区;肿瘤多有脑水肿;增强扫描几乎所有的肿瘤均有强化,可呈不规则的环状或者花环状强化,在环壁上还可见强化不一的瘤结节;若沿向对侧生长则呈蝶状强化,占位征象明显;3小脑星形细胞瘤:囊性者平扫为均匀水样低密度,边界清晰,囊壁可有钙化,增强扫描囊壁结节不规则强化;壁结节较大,在1 cm 以上;实性者平扫为以低密度为主的混合密度,多数有坏死囊变区,肿瘤实性部分变化可有明显强化;多有水肿,第四脑室受压移位、闭塞,上位脑室扩大,受压前移,桥脑小脑角池闭塞;2.MRI:1幕上星形细胞瘤:T1WI 略低信号,T2WI 高信号;肿瘤的信号常不均匀,与其坏死、出血、囊变、钙化和肿瘤血管有关;肿瘤内出血多数在 T1WI、T2WI 像上均为高信号;钙化在 T1WI、T2WI 像上均为低信号,但其敏感性不如 CT;Gd—增强扫描:偏良性的肿瘤多无增强;偏恶性的肿瘤多有增强,表现多种多样,可呈均匀一致性增强,亦可呈不均匀或花环状增强;肿瘤四周水肿时,T1WI为低信号,T2WI为高信号;增强扫描因肿瘤强化明显,可区别水肿与肿瘤;2小脑星形细胞瘤:小脑毛细胞星形细胞瘤较多见29床孙其豪,其囊变率高,水肿较轻,边界相对清晰;T1WI 为低信号,T2WI 为高信号,囊变区T1WI 信号更低;注射 Gd—DTPA 后,肿瘤实质部分可明显强化,亦可轻度强化;鉴别诊断星形细胞瘤需与无钙化的少突胶质细胞瘤、单发转移瘤、近期发病的、、淋巴瘤等鉴别;小脑星形细胞瘤尚需与髓母细胞瘤、室管膜瘤及血管母细胞瘤鉴别;三、髓母细胞瘤:四、髓母细胞瘤是一种高度恶性的胚胎性肿瘤,约占颅内肿瘤的2%-6%;主要见于儿童,75%发生在 15 岁以下,是儿童最常见的后颅窝肿瘤;几乎全部发生在小脑,主要在小脑蚓部;此瘤最好发生脑脊液转移,并广泛种植于脑室系统、蛛网膜下隙和椎管;囊变、钙化、出血均少见;临床常见躯体平衡障碍,共济运动差,高颅压征象;对放射线敏感;影像学表现1.CT显示肿瘤位于后颅窝中线区,边界清晰;平扫呈略高或等密度,约半数的肿瘤四周有水肿;增强扫描肿瘤呈均匀增强.肿瘤阻塞第四脑室致使幕上脑室扩大;肿瘤可通过脑脊液循环至幕上脑凸面或脑室系统;2.MRI 示肿瘤常位于小脑蚓部,突入第四脑室T1WI 为低信号,T2WI 为等信号或者高信号;常见有中度或重度;鉴别诊断需与星形细胞瘤、室管膜瘤鉴别;五、:六、脑膜瘤占颅内肿瘤的15%-20%,与硬脑膜相连;多见于成年人;居脑实质外,多为球形,包膜完整,可有钙化或骨化,质地坚硬,少有囊变、坏死和卒中;肿瘤生长缓慢,血供丰富;多紧邻颅骨,易引起颅骨增厚、破坏或变薄,甚至穿破颅骨向外生长;影像学表现1.X线头颅平片常出现颅内压增高、松果体钙斑移位及骨质改变;骨质变化包括增生、破坏或同时存在;2.CT肿瘤呈圆形或分叶状,以宽基靠近颅骨或者硬脑膜;平扫大部分为高密度,密度均匀,边界清晰;大部分肿瘤有轻度瘤周水肿;瘤内钙化占10%-20%,出血、坏死或囊变少见;增强扫描呈均匀一致的显着强化,边界锐利;可有局部颅骨增厚等征象;3.MRIT1WI等信号,T2WI多为等信号或稍低信号,内部信号可不均匀;四周水肿在T1WI 上为低信号, T2WI 上为高信号;钙化在MRI呈低信号,因肿瘤血管丰富,其内尚可见流空血管影;有时在脑膜瘤与水肿之间可见低信号环;注射Gd—DTPA,肿瘤出现明显均匀强化,可显示肿瘤邻近区脑膜尾征;鉴别诊断位于大脑凸面的脑膜瘤需与胶质瘤鉴别;位于鞍结节者需与、脑鉴别;位于颅后窝者需与、鉴别;四、垂体腺瘤:垂体腺瘤是鞍区最常见的肿瘤,占颅内肿瘤的10%-18%;成年人多见;多见于女性; 按肿瘤的大小分为垂体微腺瘤:限于鞍内,直径不超过l cm;垂体大腺瘤,直径大于 1 cm 且突破鞍隔;按肿瘤分泌功能分为有分泌激素功能: 泌乳素腺瘤、腺瘤、促肾上腺皮质激素及促性腺激素腺瘤等;无分泌激素功能垂体腺瘤属脑外肿瘤,包膜完整;临床表现有:①压迫症状,如视力障碍、垂体功能低下、、等;②内分泌亢进的症状,如泌乳素PRL腺瘤出现、泌乳,生长激素HGH腺瘤出现肢端肥大,促肾上腺皮质激素ACTH腺瘤出现库欣综合征等;影像学表现1.X 线平片蝶鞍扩大,前后床突骨质吸收、破坏,鞍底下陷;2.CT:1垂体微腺瘤:CT需采用冠状位薄层扫描;CT 主要表现为:①垂体高度异常,正常垂体一般在8 mm 以下,高于8 mm 者为异常;②垂体内密度异常,多为低密度;③垂体上缘膨隆,尤其是局限性不对称性上凸;④垂体柄偏移;⑤鞍底骨质变薄、凹陷或侵蚀;2垂体大腺瘤:肿瘤多呈圆形,冠状扫描显示肿瘤呈哑铃状;平扫大多数为等密度或略高密度增强扫描大多数强化均匀,坏死、液化区不强化;肿瘤向上压迫室间孔,向下可突入蝶窦,向旁侧侵犯海绵窦,延伸至颅中窝,可将明显强化的颈内动脉推移向外甚至包裹;3.MRI:1垂体微腺瘤:T1WI 呈低信号,多位于垂体一侧,伴出血时为高信号;T2WI呈高信号或等信号;垂体高度增加,上缘膨隆, 垂体柄偏斜与 CT 所见相同;Gd—DTPA动态增强后,肿瘤信号早期低于垂体,后期可高于垂体;2垂体大腺瘤:鞍内肿瘤向鞍上生长,冠状面呈状;信号强度与脑灰质相似或略低;鞍上池受压变形、闭塞;肿瘤向鞍旁生长,影响颈内动脉和 WIllis环;鉴别诊断微腺瘤需与空蝶鞍鉴别;大腺瘤需与颅胭管瘤、脑膜瘤、动脉瘤等鉴别,能否见到正常垂体为其主要鉴别点之一;四颅胭管瘤占颅内肿瘤的2%-4 %,占鞍上肿瘤的 50%常见于儿童,20岁以前发病接近半数多位于鞍上;肿瘤可分为囊性和实性,囊性多见,占 %囊壁和肿瘤实性部分多有钙化临床表现:儿童以发育障碍、颅压增高为主;成人以视力视野障碍、精神异常及垂体功能低下为主;影像学表现1.CT鞍上圆形或类圆形肿块,以囊性和部分囊性为多,呈低、等、高或混杂密度,大多数病例在实体部位与囊壁可出现钙化,可呈囊壁壳组称化或实体肿瘤内点状、不规则形钙化增强扫描:2/3 的病人有强化,囊性者呈环状或多环状囊壁强化,实性部分呈均匀或不均匀的强化;若室间孔阻塞则会出现脑积水;2.MRI颅胭管瘤MRI信号变化多;T1WI高、等、低信号或混杂信号;与病灶内蛋白、胆固醇、正铁血红蛋白、钙质的含量多少有关;T2WI以高信号多见,但钙化可为低信号;注射 Gd—DTPA 后,肿瘤实质部分呈现均匀或不均匀增强,囊性肿瘤呈环状增强;鉴别诊断囊性颅胭管瘤需与囊性、上、皮样囊肿、蛛鉴别;实性颅胭管瘤需与脑膜瘤、垂体瘤、巨大动脉瘤、生殖细胞瘤等鉴别;六、听神经瘤:瘤中最常见的一种;颅内肿瘤的8%- 10%,占后颅窝肿瘤的 40%,占桥小脑角肿瘤的80%;好发于中年人;早期位于内耳道内,生长缓慢,可长入桥小脑角;肿瘤长大可囊变,内听道扩大;多为单侧,偶可累及两侧,可与或脑膜瘤并发;临床主要表现为桥脑小脑角综合征,即病侧听神经、面神经和三叉神经受损以及小脑症状;影像学表现1.X线头颅平片常表现为内耳道、内耳道口的扩大和邻近骨质破坏;2.CT肿瘤居岩骨后缘,以内听道为中央,内耳道漏斗状扩大;肿瘤多为类圆形;平扫多呈等密度,也可为低密度、高密度和混合密度,易发生囊性改变;半数肿瘤四周有水肿但较轻;桥小脑角池闭塞,而相邻脑池扩大;肿瘤增大可压迫脑干、小脑及第四脑室,形成阻塞性脑积水;增强扫描肿瘤有明显强化,未强化区为囊性坏死;3.MRI肿瘤位于桥小脑角,与硬脑膜呈“D”字相交,不均匀长T1、长T2 信号;多有囊变,囊变区在 T1WI 上显示为明显低信号,在T2WI 则显示为高信号Gd—DTPA 增强检查,肿瘤实性部分明显增强,囊变部分无强化;当听神经瘤较大时可出现明显的脑外占位征象;管内微小听神经瘤T1WI仅表现为双侧听神经不对称,T2WI 略高于正常听神经,增强扫描可清晰显示,表现为听神经束增粗且明显强化;鉴别诊断当听神经瘤不典型或肿瘤较大时,需与桥小脑角脑膜瘤、胆脂瘤及三叉神经瘤鉴别;七、血管母细胞瘤:又称成血管细胞瘤或血管网状细胞瘤,是真性血管性肿瘤占颅内肿瘤的1%-2%该瘤90%发生于小脑半球多见于 20-40 岁中青年人分囊性和实性两种;在小脑多呈囊性,常有小的壁结节;影像学表现1.CT:大多数在后颅窝出现边界清晰的囊性低密度区,壁结节较小,多为等密度,突人囊内;增强扫描,壁结节明显增强,囊壁可呈细条、不连续的强化;实性肿瘤中间坏死,呈不规则环形强化;实性肿瘤四周可有轻度或中度脑水肿;四脑室受压移位,幕上梗阻性脑积水;2.MRI:T1WI低信号囊性肿块,囊壁上可见较小等信号壁结节,T2WI囊肿表现为高信号,壁结节为等信号;病灶外常有一根或数根较粗大血管伸人病灶;用Gd—DTPA增强扫描,壁结节强化明显,囊壁不增强或仅有稍微增强;鉴别诊断囊性血管母细胞瘤需与小脑囊性星形细胞瘤、蛛网膜囊肿、小脑单纯性囊肿等鉴别; 血管母细胞瘤呈环形强化需与星形细胞瘤、转移瘤、脑脓肿鉴别;八、脑转移瘤:较常见,占颅内肿瘤的3%-13%,CT证明的颅内肿瘤中约15%-30%为转移瘤,多见于中老年人,原发肿瘤男性以转移最多,女性以转移最多;临床上lO%-15%查不到原发肿瘤;转移瘤多位于皮质髓质交界区;转移途径以血行转移最多见;临床表现主要有头痛、恶心、、共济失调、视乳头水肿等;5%-12%的病人无神经系统症状;影像学表现1.CT平扫肿瘤高、等、低、混杂密度均有;60%-70%的病例为多发,多位于灰白质交界区,肿瘤小者为实性结节,大者中间多有坏死,呈不规则环状;小肿瘤大水肿为转移瘤的特征,但 4 mm 以下小结节常无水肿;增强扫描呈结节状或环状强化,环壁较厚,不规则;2.MRIT1wI 为低信号,T2wI 为高信号,肿瘤四周水肿广泛,占位效应明显;注射Gd—DTPA 后,肿瘤有明显强化;转移瘤强化形态多种多样,如结节状、环形、花环状,有时内部还有不规则小结节;有出血的转移瘤,提示来自黑色素瘤、绒癌、和肺癌等;鉴别诊断多发性病灶需与多发脑脓肿及淋巴瘤、多中央性胶质瘤、多发性结核瘤鉴别单发大的转移瘤需与星形细胞胶质瘤及脑梗死等。

常见颅内肿瘤CT,MRI诊断特点

&颅内肿瘤为常见病,约占神经系统疾病的1/4。

按来源分:原发性肿瘤:源于颅骨、脑膜、血管、垂体、脑神经、脑实质和残留的胚胎组织的肿瘤。

转移性肿瘤和淋巴瘤。

按部位分:幕下肿瘤:常见于婴儿及儿童。

幕上肿瘤:常见于成人。

&肿瘤定位征:①颅壁局限性变化;②蝶鞍变化;③岩骨及内耳道变化;④钙斑; ⑤松果体钙斑移位。

&星形细胞瘤[临床表现] 以20-40岁多见,其临床症状、体征随肿瘤分级和部位不同而异。

常见有颅内压增高和一般症状,如头痛、呕吐、视力减退、复视、癫痫发作和精神症状[影像学表现] X线:可正常或仅有颅压增高或钙化。

2. CT:⑴Ⅰ、Ⅱ级星形细胞瘤:①平扫:颅内均匀低密度病灶,CT值18~24 HU多数与脑质分界不清,占位表现及脑水肿可不明显。

②增强:Ⅰ级无强化或仅轻度强化。

Ⅱ级可表现为连续或断续的环形强化。

(2)Ⅲ-Ⅳ级星形细胞瘤①平扫:表现为低密度、略高密度或混杂密度病灶或囊性肿块,可有点状钙化和肿瘤内出血,与脑质分界不清,形态不规则。

占位表现及周围水肿均较显著。

②增强:因肿瘤血管形成不良,造影剂易发生血管外溢,故有明显强化。

形态与厚度不一,在环壁上有时出现一强化的肿瘤结节,是星形细胞瘤的特征。

有时可呈边界不清或清楚的弥漫性或结节性强化诊断要点:①癫痫、脑损伤的定位征象,高颅压表现②Ⅰ、Ⅱ级星形细胞瘤CT以低密度为主,坏死囊变少,占位征象轻,强化少。

③Ⅲ、Ⅳ级级星形细胞瘤CT以混杂密度为主,呈花环状,坏死囊变多,占位征象重,均有强化④小脑星形细胞瘤多位于小脑半球,囊中有瘤,瘤中有囊,实质部分强化明显,易出现阻塞性脑积水。

⑤MRI示T1WI为低信号,T2WI为高信号&少突胶质细胞瘤1.CT表现:①多为混杂密度肿块,边缘不清楚;囊变区呈低密度。

②瘤内有钙化(70%),呈条状、斑点状或大而不规则,其中弯曲条带状钙化有特征性。

③瘤周水肿轻,占位效应轻。

④增强示肿瘤轻至中度强化,亦可不强化;不典型病例可表现为皮质低密度,类似脑梗死灶。

脑膜瘤的影像学诊断

脑膜瘤的影像学诊断脑膜瘤的影像学诊断引言脑膜瘤是一种常见的颅内肿瘤,起源于脑膜,可分为脑膜内瘤和脑膜外瘤两类。

脑膜瘤的早期诊断对于制定治疗方案和提高患者的生存率和生活质量非常重要。

影像学检查在脑膜瘤的诊断和评估中起着关键的作用,本文将介绍脑膜瘤的影像学诊断。

CT扫描脑膜瘤的CT扫描是最常用的非侵入性影像学检查方法之一。

CT 扫描能够提供高分辨率的图像,并能够检测脑膜瘤的形状、位置、大小以及与周围组织的关系。

通常情况下,脑膜瘤在CT扫描上呈现为圆形或卵圆形的肿块,边界清晰,并且常常有钙化的表现。

此外,脑膜瘤在CT扫描上还可以显示与脑膜瘤相关的水肿和囊变等变化。

MRI检查MRI检查是脑膜瘤影像学诊断的另一种重要方法。

与CT扫描相比,MRI具有更高的分辨率,并能够提供更多的信息。

MRI检查常常可以清晰地显示脑膜瘤及其与周围结构的关系,有助于评估肿瘤的范围和侵犯程度。

在MRI图像上,脑膜瘤呈现为低信号或等信号的肿块,并且常常能够显示与脑膜瘤相关的水肿和囊变等变化。

MRI还可以进行功能成像,如弥散加权成像(DWI)和动态对比增强(DCE),可以帮助进一步评估脑膜瘤的生物学行为。

血管造影血管造影是一种能够显示脑血管结构和血流动力学的影像学技术。

对于脑膜瘤的影像学诊断,血管造影可以帮助确定肿瘤的血供情况以及与周围血管的关系。

通常情况下,脑膜瘤的血供主要来自颅内动脉,血管造影可以显示脑膜瘤的血管分布情况,并有助于制定治疗方案。

PET-CTPET-CT是一种结合了正电子发射计算机体层摄影(PET)和CT的影像学技术。

PET-CT检查可以提供关于脑膜瘤的代谢活性和生物学行为的信息。

在PET-CT图像上,脑膜瘤通常呈现为代谢亢进的灶,因为肿瘤细胞会具有增加的葡萄糖代谢。

此外,PET-CT还可以检测脑膜瘤的转移病灶,有助于评估其病程和预后。

结论脑膜瘤的影像学诊断对于制定治疗方案和评估预后具有重要意义。

CT扫描和MRI检查是常用的影像学方法,可以提供详细的肿瘤信息。

颅骨肿瘤的影像诊断与鉴别诊断

冠状位示意图:边 缘锐利的膨胀性骨 病变,由于板障内 骨小梁增厚,使病 变呈蜂窝状

1.膨胀性骨损坏,边 缘锐利

2.可伴有薄的硬化边 3.呈蜂窝状或日光征

1.膨胀性骨损坏,边 缘锐利,1/3伴有薄的 硬化边 2.完整内外板,外板 通常较内板膨胀 3.呈“辐射状”, “网格状”或“网 状”,板障内骨小梁 增粗 4.可能呈“泡状”及 “蜂窝状” 5.CECT:强化

3.T1 C+ MR信号特征取决于缓慢静脉血流量及红骨髓转化为黄骨髓的比例

先天性包涵囊肿

❖ 同义词:颅骨表皮样/皮样囊肿;外胚层包涵 囊肿

❖ 定义:由被隔离的外胚层成分形成的团块 ❖ 典型影像学表现:透光的颅骨病变,有外板

的明显侵蚀及硬化缘 ❖ 好发于青少年,表皮样囊肿:易累及颞骨和

枕骨鳞部。皮样囊肿:更常见于前部和中线

颅骨肿瘤的影像学诊断 与鉴别诊断

正常变异及发育畸形

❖ 蛛网膜颗粒压迹 ❖ 颅骨膜【血】窦 ❖ 闭锁性顶部脑膨出 ❖ 脑膨出

蛛网膜颗粒示意图

增强CT显示蛛网膜颗粒(3 个)形成横窦内CSF密度充 盈缺损

平片侧位:枕部蛛网膜颗粒

T1WI T2WI

颅骨膜血窦

定义:硬膜静脉窦与颅外静脉系统 之间的正常联通 影像表现

轴位CT平扫示右侧颞骨较大范围骨质破坏及软组织肿块 冠状位T1增强MR示右侧眶壁明显强化破坏性肿块,注意肿块延伸入右侧颧骨 上间隙

轴位T1增强MR示增强的位于侧脑室的脉络丛肿块。注意基底节区花斑 样增强(血管周围侵润) 轴位T2WI示小脑白质自身免疫性脱髓鞘高信号

MR矢状位T1WI示垂体漏斗增粗垂体后叶亮点消失 矢状位T1增强检查示垂体柄明显强化

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

脑内/外

室内/外

幕上/下

颅内/外

特殊部位:鞍区、松果体区、桥小脑角区等

冠状、矢状位等多方位观察有助定位(MRI、MSCT重建)

1.脑外/内肿瘤的区别

(intracerebral,extracerebral)

项目

脑内肿瘤 脑外肿瘤

肯 脑组织与瘤间脑脊液间隙(蛛网膜下腔/脑池) 无(窄/闭) 有(扩大)

二、 颅内肿瘤基本征象 <一>直接征象(Direct signs)

1.颅内肿瘤密度/信号变化(1)

• 参考:肿瘤密度/信号变化:以正常脑组织密

度/信号为参考(如CT值:灰质30—40Hu,白质 25—32Hu。MRI也可侧信号强度,但影响因素较 多,一般仅肉眼比较)

• 分类 密度/ 信号

高>40Hu 等:25-40hu 低<25Hu(最常见)

定 脑组织与瘤间血管间隔

无

有

征 瘤与白质(水肿)间皮层结构(白质塌陷征) 无

有

象 硬(脑)膜外肿块与脑组织间可见硬膜结构 无

有

瘤广基底贴颅骨/幕/镰接触所呈角度

锐角/“O”字 钝角/“D”字

征

征

提 邻近颅骨改变(增生/破坏) 示 征 瘤周水肿 象

肿瘤边缘

罕见 明显 不/欠清楚

常见

无/轻(静脉

窦受压除外)

CT2,F/54 反复头晕1w,偶有头痛

脑膜瘤

MR2,F/67

脑膜瘤

0000030681F56 脑膜瘤

extracerebral

intracerebral

2.脑室内/外肿瘤的区别

(intraventricle,extraventricle)

项目

脑室内肿瘤

脑室外肿瘤

肿瘤边缘

清楚,“脑脊液”征或残存脑 不/欠清楚,多有瘤周水肿,

清楚/“假包膜”

征

脑膜强化(“脑膜尾征”)

罕见

常见

注:冠状、矢状位有助定位(MRI、MSCT重建

脑内常见肿瘤

• 胶质瘤最常见,占颅内肿瘤的40%~60%(占脑内肿 瘤的70%)

• 淋巴瘤(占颅内肿瘤1-3%) • 转移(占脑内肿瘤的20%) • 其它

MR2,F/75

脑膜瘤

脑组织与瘤间脑脊液间隙(蛛网膜下腔/脑池扩大)

2013.10.23 2015.12.25

2017.03.08

右侧脑室三角区CPP

脑室内 右侧侧脑室三角区室管膜瘤

少突胶质细胞瘤

Case 2:

3.幕上/下肿瘤的区别

(Supratentorial,infratentorial )

项目

幕上肿瘤

幕肿瘤

幕的分隔

位于V/Y”“M”“八” 位于V/Y”“M”“八”形

一、定灶(Location)

– 检查方法要到位(“一站式”):

➢ C-/C+:MRI/CT ➢ MRI还加DWI、MRS等 ➢ CT还需三维重建(MPR)

– 有/无(正常-变异-异常)。

平扫漏掉小脑转移瘤

二、颅内肿瘤的CT定位诊断 (level diagnosis)

不同解剖部位有不同类型的肿瘤发生

小脑幕不同平面的形态

Case 1

幕下(小脑)III级星形细胞瘤

特殊部位肿瘤

鞍区

桥小脑角区 松果体区

3.特殊部位肿瘤 不同解剖部位所发生肿瘤类型不同

1. 鞍区:

① 鞍内/上区:最常见的为垂体瘤、颅咽管瘤,次为脑 膜瘤、动脉瘤、胶质瘤和表皮样囊肿。淋巴瘤和生 殖细胞瘤少见。

② 鞍旁区:最常见的为神经鞘瘤和脑膜瘤,次为脊索 瘤、硬膜外转移瘤和海绵状血管瘤

注:当肿瘤较小并完全位于脑室内时,定位明确;肿瘤较大时,CT定位较难。 一般脑室内肿瘤邻近脑室呈“杯口”状扩张,脑室无移位或移位不明显。脑室 外肿瘤可引起脑室受压变形,闭塞及移位。 冠状、矢状位有助定位(MRI、 MSCT重建)明显。

常见脑室肿瘤

• 室管膜瘤 • 脑膜瘤 • 脉络膜乳头状瘤(癌) • 中枢神经细胞瘤 • 转移瘤 • 室管膜下巨星形细胞瘤(多并结节硬化) • 室管膜下瘤 • 星形胶质细胞瘤

2. 桥小脑角区:听神经瘤(80-85%)、脑膜瘤(8-

15%)、表皮样囊肿(5%)、三叉神经瘤、颈静脉球瘤、 脂肪瘤、转移瘤、其它罕见肿瘤。 3. 松果体区:生殖细胞瘤(50-75%)、松果体(母)细胞 瘤(25%)、畸胎瘤、脑膜瘤、松果体囊肿、表皮样囊肿、 胶质瘤和转移瘤等。

三、颅内肿瘤的定性诊断

混杂

(一)颅内肿瘤密度/信号变化(2)

• 影响因素及基础:

– 肿瘤的密度/信号变化,主要取决于肿瘤本身的 组成成份,如肿瘤细胞的多少、含水量的变化、 出血、坏死、囊变、钙化等矿物质的沉积、脂 变、含铁血红素、蛋白等,而不同肿瘤具有不 同的组成成份,影像学可据此定性。

室征,脑积水常见

多较大,占位效应明显

四脑室与小脑蚓部 移位不明显,瘤周可见残 四脑室受压变形移位 “一”

存脑室

字型

三脑室前部与鞍上 三脑室前部扩张、无移位 三脑室前部及中线结构移位, 三脑室受压变形/闭塞

三脑室后部与松果 三脑室前部扩张、多无移 三脑室后部受压前移、可呈

体区

位

杯“口状”

侧脑室与脑实质 局部脑室扩张(少闭塞) 受压变形或闭塞

(qualitative diagnosis)

➢ 不同解剖部位有不同类型的肿瘤发生,全部列出“肿瘤”

肿瘤

脑内肿块

良性 恶性

原发:神经上皮源性肿瘤最多、淋巴瘤 继发:转移

非肿瘤

感染性:细菌/病毒/寄生虫/霉菌/HIV等

血管性或其它

特殊部位 ➢ 注重临床(主要性别/年龄/发生率等)影像特征(好发部位

、密度/信号、边缘、强化、水肿、周围关系、转移等)的 综合分析(原则:常见病-罕见病典型-常见病不典型)。 ➢ 结合各种资料,仔细分析,一般CT及MRI颅内肿瘤诊断准确 率可达80-90%以上。

形幕外侧

幕内侧

幕的阻挡

瘤内侧平直

瘤外侧平直

•轴位: ①歌德氏弧线(Gothicarch) 天幕切迹断面,显示前床突到切迹的整个轮廓,少见 ② V或Y(有大脑镰)字型 窦汇上方层面 ③八字型 窦汇以下层面 ④ M型 通过窦汇层面

•矢状位:弧形 •冠状位:人字型、 一字型 注:天幕增强显影有助于定位,冠状、矢状位有助定位(MRI、MSCT重建)

颅内肿瘤的影像诊断原 则

思考?

Case 1

定位? 定性?

Case 2

Case 3

颅内肿瘤的影像诊断原则

• 围绕“五定”来进行

– 定灶:有/无(正常-变异-异常) – 定位:脑内/外;室内/外;幕上/下;颅内/外 – 定量:数目、大小、范围 – 定性:结合临床(主要性别/年龄/发生率等)及影像

特征(好发部位、密度/信号、边缘、血供、强化 、水肿、周围关系、转移等)综合分析 –定效:定疗案、估疗效