《翻译学》读书报告

《跨学科的翻译研究》读书报告

《跨学科的翻译研究》读书报告《跨学科的翻译研究》这本书是王东风就跨学科的翻译进行的分析和讨论。

全书共分为四编,分别为“连贯的张力:翻译的语言学研究”,“形式的魅力:翻译的诗学研究”,“操纵的魔力:翻译的文化研究”和“文本的引力:翻译的综合研究”。

分别从语言学、诗学和文化的角度对翻译展开多角度的研究,探索跨学科的翻译研究的可能性。

在语言学方面的切入点是“连贯”;诗学方面的切入点是“形式”;文化方面的切入点是“操纵”;第四部分则是通过对具体译本的分析综合阐述跨学科翻译,从跨学科的角度对译本进行翻译批评。

本篇读书报告主要阐述阅读第一编之后的收获与感受。

第一编从语言学的角度研究翻译过程中对文本连贯的理解,共分为四章:语法连贯,语义连贯,语用连贯和文体连贯。

第一章为语法连贯,首先从奈达对“翻译就是译意”的理解引出卡特福德的“等值翻译”观点,提出了“意义是各种关系的总体网络”,也就是翻译应该译的是关系。

从关系角度分析,词、句、段、篇和语境之间由节点构成重重关系;从概念范畴分析,同一个范畴内各个概念之间存在着范畴关系,形成多维关系网络。

各种不同的角度能够找出不同的关系组合,生成各自独特的意义。

而我们在翻译过程中,分析语篇时就可以从这样的关系网络中得出各层次的意义。

语篇是有横组合与纵聚合“编织”而成,而连贯就是在语篇中连接贯通各级各单位之间的关系,是一个关系概念,包括语篇内连贯和语篇外连贯。

因此我们在翻译时要尽量以最优化的方式重构原文连贯关系网络。

从语法连贯的角度看翻译,语法作为语篇内的网络系统,有自己的关系原则,即合语法性,其中包含无标记和有标记之分,二者通过使用频率来区分。

此处提到了功能语法,在某些文本的翻译中,符合语法的翻译不一定是最合适的翻译,有时一些局部的表层断裂正是对总体艺术效果的支持,只有将这样故意设计的断层同样反映在译文中,才能得到整体的连贯,也就是有标记连贯。

功能语法中的词汇衔接也是语法连贯的一种方式,通过词汇和结构的重复来加强语篇内部的连贯。

翻译理论读书报告

读《翻译批评导论》有感——论翻译批评的重要性近几年来,翻译出版物迭出,其中不乏具有真知灼见者。

在我最近所阅读的书中,除了《翻译多元论》这本书之外,还有一本书也使我受益匪浅。

这本书就是南京国际关系学院教授杨晓荣的《翻译批评导论》。

或许,是因为我平时的阅读面不是很广阔,之前我并不知道“翻译批评”这一词。

但是,读完这本书后,我不仅对“翻译批评”有了一定的了解,也认识到它的重要性。

首先我来简单介绍一下这本书的内容。

《翻译多元论》这本书主要有七个章节——翻译批评基本概念、翻译批评基本原则、翻译批评的主体和客体以及参照系、翻译批评的层次和方法、翻译批评的依据——翻译标准、翻译标准探索、翻译批评标准的传统思路和现代视野。

从整本书来看,作者全面梳理翻译批评基本概念、基本理论;集中探讨翻译标准和翻译批评标准问题;从技术层面和学科层面阐述翻译批评方法论,充分体现翻译研究的综合性和跨学科性质。

不过,下面我重点谈谈翻译批评的目的、重要性以及自己的一些见解。

根据此书,我了解到,作为翻译学中的一个核心概念,翻译批评也是一个颇具争议的概念。

很多学者对它进行了不同的定义,杨晓荣教授将其定义为“翻译批评主要针对具体的译作或译作有关的某种翻译现象所发的评论。

因此,翻译批评可以使鉴赏,也可以是指出错误式的批评,还可以是理论性的研究,借评论某种现象说明某个问题。

常规意义上比较完整的翻译批评应是:依照一定的翻译标准,采取某种论证的方法,对一部译作进行分析、评论、评价,或通过比较一部作品的不同译作对翻译中的某种现象做出评论。

”对于这个定义,很多人提出了质疑和批评。

不过,在我看来,这个定义虽然将翻译批评这一概念简单化了,但还是可以接受的,因为它比较具体清晰地指出翻译批评到底是在干什么,使我们这些初次接触翻译批评的学生更容易理解它。

此外,我还了解到了翻译批评的目的。

或许,有人会问,为什么要进行翻译批评呢?其实,翻译批评的首要目的就是提高翻译质量。

exploring translation theories读书报告 -回复

exploring translation theories读书报告-回复什么是翻译理论?翻译理论是翻译研究的一个重要领域,翻译理论研究的是翻译的本质、原则和方法,以及翻译过程中所涉及的问题。

通过翻译理论的研究,人们可以更好地了解翻译的性质和要求,指导翻译实践,提高翻译质量。

目前,翻译理论研究已经形成了多种不同的学派和理论体系,主要包括功能对等理论、目的论、准确性和信达理论、文化转换理论、动态对等理论等。

下面我将依次介绍这些理论并分析其特点和应用。

功能对等理论是翻译理论研究的一个重要分支,它强调在翻译过程中要实现信息的传递和交流功能。

根据功能对等理论,翻译的目标是保持源语言和目标语言信息的一致性和可理解性,而并不要求完全保持语言形式的对等。

这种理论主张翻译在跨语言传递信息的过程中,应该充分考虑语言之间的差异和特点,实现对信息的准确传达。

目的论强调翻译应该以目的为导向,从目标语言读者的角度出发进行翻译。

根据目的论,翻译的关键是根据读者的语言、文化和认知背景,选择合适的翻译策略和方法,以达到目的语言的阅读和理解效果。

这种理论主张翻译应该关注读者的需求和期待,提供适合他们阅读和理解的翻译文字。

准确性和信达理论认为翻译的目标是准确地传达原文的意思,并在目标语言中产生与原文意义相一致的效果。

根据准确性和信达理论,翻译的质量与原文的一致性、完整性和准确性密切相关,翻译应该尽可能地保持原文的信息和语气。

这种理论主张翻译在追求完美准确性的同时,也应该符合目标语言的特点和口感。

文化转换理论认为翻译是一种文化转换的过程,翻译不仅涉及语言的转换,更涉及到文化背景、价值观念和社会习俗等方面的转换。

根据文化转换理论,翻译应该尊重原文所处的文化环境,理解并传达原文所包含的文化内涵。

这种理论主张翻译应该避免文化冲撞和文化误解,促进不同文化之间的交流和理解。

动态对等理论认为翻译是一个动态的过程,翻译不能只关注原文和目标文本之间的对等关系,还需要考虑翻译过程中的动态变化和调整。

翻译实践报告总结翻译实践报告范文3篇

翻译实践报告总结翻译实践报告范⽂3篇翻译实践报告总结翻译实践报告范⽂3篇 总结是对某⼀特定时间段内的学习和⼯作⽣活等表现情况加以回顾和分析的⼀种书⾯材料,通过它可以全⾯地、系统地了解以往的学习和⼯作情况,不妨让我们认真地完成总结吧。

那么总结要注意有什么内容呢?以下是⼩编为⼤家收集的翻译实践报告总结翻译实践报告范⽂3篇,仅供参考,⼤家⼀起来看看吧。

翻译实践报告总结翻译实践报告范⽂3篇1 My country and my people是林语堂先⽣于1933年⾄1934年间⽤英⽂写成,并⾸先在美国出版发⾏的⼀本书。

该书第⼀次较为系统地向西⽅宣传了中国和中国⽂化。

我们⼩组的任务是翻译My country and my people的第三章————Chinese Mind,每个成员负责⼀个⼩节,我翻译的是第⼀⼩节———intelligence。

⾸先,我们把整章都通读⼀遍,了解⼤致内容,但发现⽣词太多,难以理解,所以就上⽹查了⼀下作品的主要内容及林语堂先⽣的写作风格。

在该书中,林语堂⽤坦率幽默的笔调、睿智通达的语⾔娓娓道出了中国⼈的道德、精神状态与向往,以及中国的社会、⽂艺与⽣活情趣,并与西⽅⼈的性格、理想、⽣活等做了相应的⼴泛深⼊的⽐较。

林语堂先⽣⽴于客观的地位,⽆论是揭露中国的弊端还是陈述美好之处,都是站在叙述者的⾓度,所以我们要特别注意形容词褒贬⾊彩的翻译。

除此之外,我们要求在翻译时语⾔尽量简洁、⽣动,更贴切原⽂的风格。

我先把⽂章读两遍,第⼀遍查⽣词,第⼆遍勾出难理解的句⼦,第三遍再着⼿翻译。

⽂章⾥存在很多长难句,于是我就先翻译容易理解的部分,再根据上下⽂理解难点。

对于长句,先理清句⼦的语法和语义结构,翻译成短句,既符合汉语的习惯,⼜便于理解,也有名词需要加注解释才能理解。

如:Confucius long ago condemned the Jack Dempsey type of physical courage in his discipleTzulu,and I am sure he would have preferred a Gene Tunney who could be at home in circles of educated friends as well,我翻译为“杰克·登 普西(世界重量级拳击史上最有实⼒、最凶狠的重量级拳王之⼀)的⾎⽓之勇,我认为他更青睐吉内·腾尼(曾战胜杰克·登普西⽽荣登冠军宝座,后成为⼀位著名的企业家),既有⾎⽓之勇,⼜能安然于家,与读书⼈侃侃⽽谈”。

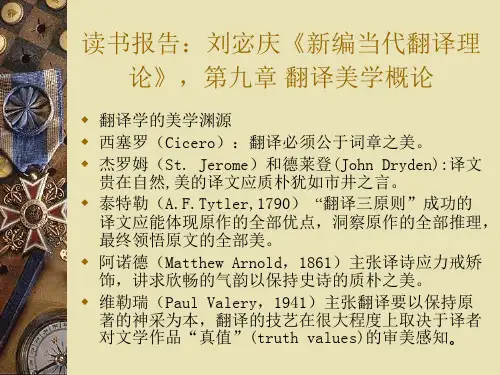

翻译美学概论

翻译理论与文艺美学的结合,正是我国翻 译理论的基本特征。

在古典文艺美学的影响下,我国传统翻 译理论始终没有越出美学的范畴,恰与 西方传统翻译理论不谋而合。

对传统翻译美学的概述:

(一)无论从西方抑或从中国的翻译传统理论来看, 翻译理论与文艺美学一直是密不可分的。 (二)传统翻译美学探讨的问题集中在以下三个方面: 1,翻译的原则主张即翻译思想问题,在西方翻译史 上是“直译”与“意译”,在中国历史上则是“质直” 与“文饰”之争。从美学上说,这是一个内容与形式 问题。2,高境界的意译问题,即美学上的意境与传 神问题。3,文学翻译的风格论。 (三)传统翻译美学在理论和论证上都采用了文艺美 学的方法,重直觉印象,不强调形式论证和结构分析; 重经验,不强调对客观的语言规范的研究。

翻译的审美标准:

翻译上的审美标准的核心问题是必须树 立辨证观、整体观。具体说来是: 1,必须确立翻译审美标准的相对性。 2,必须确立翻译审美标准的时代性。 3,必须确立翻译审美标准的社会性。 4,必须确立翻译审美标准的依附性。

判断原文的审美价值的依据是原文的审 美构成(aesthetic constitution)。所谓 原文的审美构成,指构成原文特色的种 种美学要素。(constituents)。原文美学要 素按其性质可分两类: 第一,原文的美学表象要素,就是原文 语言形式(包括音韵)上的美,在美学 上成为物质上的形态美。

文学性作品的语言的模糊性集合具有 以下特征:

1,就用词倾向而言,模糊词语多是模糊性审 美构成的基本要素。 2,用词的联立关系(即词的集约、搭配式) 是开放型、非规范(或次规范型subnormal)。 3,在叙事论理中,“模糊集合”在逻辑上的 缺环(missing links)很多。 4,由于以上三点使语言所提供的信息呈现出 一种定界模糊的总的“意会形态”,即一种 使人很难捉摸的非定式、非定型、非定量、 非定向状态。

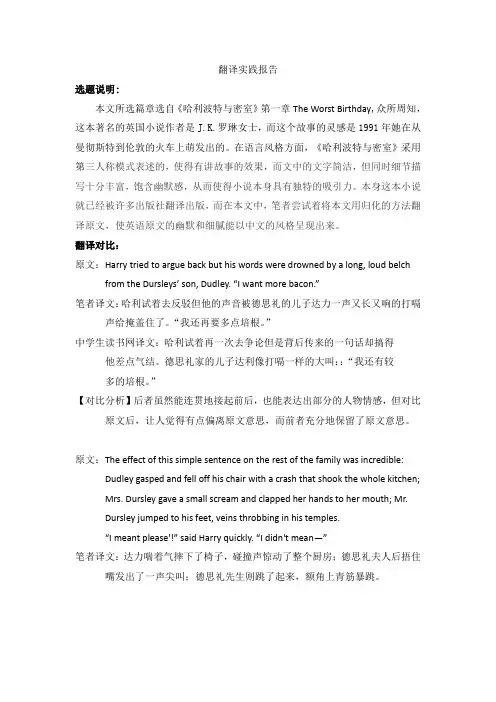

翻译实践报告

翻译实践报告选题说明:本文所选篇章选自《哈利波特与密室》第一章The Worst Birthday,众所周知,这本著名的英国小说作者是J.K.罗琳女士,而这个故事的灵感是1991年她在从曼彻斯特到伦敦的火车上萌发出的。

在语言风格方面,《哈利波特与密室》采用第三人称模式表述的,使得有讲故事的效果,而文中的文字简洁,但同时细节描写十分丰富,饱含幽默感,从而使得小说本身具有独特的吸引力。

本身这本小说就已经被许多出版社翻译出版,而在本文中,笔者尝试着将本文用归化的方法翻译原文,使英语原文的幽默和细腻能以中文的风格呈现出来。

翻译对比:原文:Harry tried to argue back but his words were drowned by a long, loud belch from the Dursleys’ son, Dudley. “I want more bacon.”笔者译文:哈利试着去反驳但他的声音被德思礼的儿子达力一声又长又响的打嗝声给掩盖住了。

“我还再要多点培根。

”中学生读书网译文:哈利试着再一次去争论但是背后传来的一句话却搞得他差点气结。

德思礼家的儿子达利像打嗝一样的大叫::“我还有较多的培根。

”【对比分析】后者虽然能连贯地接起前后,也能表达出部分的人物情感,但对比原文后,让人觉得有点偏离原文意思,而前者充分地保留了原文意思。

原文:The effect of this simple sentence on the rest of the family was incredible: Dudley gasped and fell off his chair with a crash that shook the whole kitchen;Mrs. Dursley gave a small scream and clapped her hands to her mouth; Mr.Dursley jumped to his feet, veins throbbing in his temples.“I meant please'!” said Harry quickly. “I didn't mean—”笔者译文:达力喘着气摔下了椅子,碰撞声惊动了整个厨房;德思礼夫人后捂住嘴发出了一声尖叫;德思礼先生则跳了起来,额角上青筋暴跳。

译学中的“神似” 理论

目 录 内容提要 (1)前言 (1)第一章 “形”“神”说的渊源 (2)第二章 “神似”说具体运用中“神”的界定 (4)第一节文体是“神” (4)第二节内容是“神” (8)第三节音乐性是“神” (13)第四节民族文化是“神” (20)第五节情感是“神” (27)第三章 “神似”论与“竞争”论 (32)第四章 译者——神似——读者 (37)第五章 “神似”标准中“神”的传达 (39)(一)文体相符 (39)(二)内容相近 (41)(三)音韵相通 (41)(四)文化相异 (42)(五)情感相合 (42)结束语 (46)参考文献..............................................................................47 论文摘要 (1)??????? (1)内容提要翻译理论家傅雷指出:“以效果而论,翻译像临画一样,所求的不在形似而在神似”。

“神似”理论自提出以来,被许多翻译实践家奉为文学翻译标准加以遵循,但是到底什么是“神”?如何对“神似”理论中的“神”加以界定?我们认为,首先,文体是“神”;二是内容是“神”;三是音乐性是“神”;四是民族文化是“神”;五是情感是“神”。

要达到“神似”标准,需要做到译文与原文文体相符、内容相近、音韵相通、文化相异、情感相合。

它们是达到“神似”标准的基础。

只有被读者肯定的译作才是好译作,一部原文作品,往往会有多个译本,其中定会有无人问津的译文,也有百读不厌的译文,翻译中存在着“竞争”。

好的译作会流芳百世,不好的译作将被束之高阁。

前言中国的翻译实践渊源流长,实践必然要求相应的理论对其进行指导,翻译实践活动的不断进行促进了翻译理论的逐步体系化,正如文学作品的不断涌现促进了文学理论的不断完善一样。

而且任何理论与宇宙间万物同样处于不断变化之中,需要不断地补充修正,翻译理论也不例外。

关于中国的翻译理论,党元老师指出:中国的翻译理论主要有两个来源,一是来源于国外的翻译理论,二是源于中国的古典美学与文艺学,其中来源于中国古典美学与文艺学的翻译标准,主要有“信达雅”,“神似”,与“化境”。

文学翻译期末总结怎么写

文学翻译期末总结怎么写作为一名文学翻译专业的学生,在这个学期里,我进行了大量的文学翻译实践,积累了许多宝贵的经验,并对翻译技巧和方法有了更深入的理解。

在本文中,我将总结本学期的学习和实践经验,并提出进一步的改进建议。

首先,我发现文学翻译需要有深厚的语言功底。

作为一名翻译人员,我们应该熟练掌握源语言和目标语言的语法、词汇和表达方式。

只有理解了原文的精髓,才能准确地传达给读者。

因此,我花费大量的时间来巩固语言基础,包括阅读原著、背诵经典句子和参加语言培训课程。

这些努力对我提高翻译水平起到了很大的帮助。

其次,文学翻译需要对不同文化背景有一定的了解。

文学作品通常反映了一定的社会和文化背景,译者需要了解作者的时代背景、风格特点和创作意图,以便更好地理解并转达原文的内涵。

因此,我花费了一些时间来研究不同时期和不同地区的文化,以便更好地理解和传达文学作品中的文化元素。

同时,我也发现注重译文的流畅度和自然度是很重要的。

作为文学作品的传达者,我们要努力使译文与原文有相同的感觉和效果。

为了实现这一点,我在翻译过程中注重读者的感受,尽可能使用准确、流畅、自然的表达方式,并避免不必要的修饰和过度追求文字的华丽。

尽管有时会遇到一些困难,但在这个学期中,我学会了与文学作品对话,通过思考和调整,不断改良译文,使之更加符合原文的意图和风格。

此外,技术工具的使用对于提高翻译效率和质量也有重要的作用。

在这个学期中,我学会了使用翻译记忆工具和机器翻译软件,它们可以帮助我更好地处理文本,提高翻译的一致性和准确性。

同时,我也积极参与专业平台和论坛的讨论,与其他文学翻译学生和专业人士交流学习,共同进步。

在接下来的学习中,我计划继续加强语言基础的学习,特别是对目标语言文化的了解。

我将继续阅读原著,参加相关的课程和讨论,以拓宽自己的视野和思维方式。

同时,我将继续改进自己的翻译技巧和方法,注重译文的流畅度和自然度,并且加强与其他翻译专业人士的交流和合作。

学习笔记 《非文学翻译》读书报告

学习笔记(非文学翻译)读书汇报(非文学翻译)一书是由李长栓所著。

李长栓为北外高翻学院教授,从事翻译教学、研究,兼做口笔译实践,擅长法律翻译。

其著作有(非文学翻译理论与实践)〔中译公司,2022〕、(非文学翻译)〔外研社,2022〕、(理解与表达:汉英翻译案例讲评〕〔外文社,2022本书是全国翻译硕士专业学位〔MTI〕系列教材之一,全书分为三编,共十二章,系统地阐述了非文学翻译的根本理论与职业开展、非文学翻译理念及工具、译员专业素养的培养等,对于翻译学习及实践具有很强的指导作用。

通过阅读本书,我对书中的许多章节、许多观点都深有感触,尤其是和一般翻译实践息息相关的几点,比方译者的能动性、翻译与写作、平行文本以及以宏观视角解决微观问题。

1. 译者的能动性译者的能动性是指译者依据交际的情境对原文进行调整的灵敏性,包含省略、简化、增补、完善等。

这种能动性对于完成翻译目的至关重要,然而,这一点也是学习翻译的学生经常无视的。

在现实生活中,很多时候翻译是需要依据不同的目的和读者对象对原文进行调整的,完全的遵照原文来翻译有时不仅达不到应有的目的,而且还可能给读者造成不必要的阅读负担,或者引起读者的困惑,甚至将原文中错误的信息不假思索地翻译出来。

这样被动的翻译是一种不负责任的表达,同时也会显示出一个译者的翻译经验与水平。

就像工厂里挂的宣传标语“糊弄客户等于慢性自杀〞,翻译时我们就应该想一想,这样的标语真的应该翻译出来吗?译出来真的能到达预期的宣传效果吗?再如,首都机场边境治理处的中文提示是:请出示登机牌、护照、出境登记表,而英文提示只有Please Show Your Boarding Pass and Passport,而没有“出境登记表〞,因为外国人不需要填这个表。

这充分说明了不同的读者对象需求是不同的,因此,在做翻译时要时刻关注不同的翻译目的,充分考虑读者对象、交际情境、文化差异等,发挥好译者能动性,使译文最大限度地到达翻译目的。

翻译硕士读书报告

翻译硕士读书报告引言本文是对我在翻译硕士学习期间的学习和研究进行总结和归纳的报告。

在这段时间里,我通过对翻译理论的学习、翻译技巧的训练以及实践中的实际翻译工作,逐步提高了自己的翻译水平和综合能力。

以下是我在读书期间的学习和研究成果的总结。

研究背景翻译作为一门重要的语言交流工具和跨文化交流的桥梁,在全球化时代的背景下扮演着越来越重要的角色。

因此,翻译专业的培养和研究对于培养具备跨文化沟通能力的人才具有重要意义。

学习内容和方法在翻译硕士的学习过程中,我主要进行了以下几个方面的学习和研究:1. 翻译理论的学习在翻译理论方面,我学习了翻译的基本概念和原理,了解了翻译的过程和技巧。

我学习了不同类型的翻译理论,包括目标语导向翻译理论、功能对等翻译理论等。

通过对翻译理论的学习,我能够更好地理解和掌握翻译的核心原则和方法。

2. 翻译技巧的训练在翻译技巧方面,我通过大量的练习和实践,提高了自己的翻译水平。

我学习了各种翻译技巧,如词汇选择、语法转换、语境理解等,以及各种翻译方法,如直译、意译、加译等。

通过不断地练习和实践,我逐渐掌握了一些翻译技巧和方法,并在翻译过程中能够更加准确和流畅地表达出原文的意思。

3. 实际翻译工作在读书期间,我有幸参与了一些实际的翻译项目,这对于我的学习和成长有着重要的意义。

通过实际翻译工作,我更加深入地了解了翻译的实际操作和挑战,学会了如何在时间限制和质量要求下完成一篇翻译作品。

实际翻译工作的经历也让我更加深刻地认识到翻译的重要性和复杂性。

学习成果和收获通过翻译硕士的学习和研究,我取得了一些学习成果和收获:1. 提高了翻译水平通过对翻译理论的学习和翻译技巧的训练,我的翻译水平得到了显著的提高。

我能够更加准确地理解原文的意思,并将其准确地表达出来。

在实际翻译工作中,我也能够更加灵活地运用各种翻译技巧和方法,提高翻译的质量和效率。

2. 增强了跨文化交流能力翻译过程中,我需要不断地进行跨文化交流,理解和转换两种不同语言和文化之间的差异。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

一、书名:《翻译学》二、著者:谭载喜三、出版社:湖北教育出版社四、页数:357页五、內容概要本书共九章。

第一章为绪论。

作者认为:尽管翻译是一项古老而蓬勃开展的活动,但翻译研究却受经验主义、教条主义、片面观点和某些客观因素的影响,长期发展缓慢。

其中根本原因是长期以来翻译研究未能享受起作为独立学科的地位。

所以作者呼吁:确立翻译学得独立学科地位必须作为一切翻译理论工作者的共识。

第二章:翻译学的学科性质。

作者认为:翻译学是一门与符号学、文艺学、社会学、心理学、信息论、数控论,尤其是语言学等多种学科有着密切联系但又具有相对独立性的综合性科学。

第三章:翻译学的任务和内容。

书中所阐述的翻译学学科建设主要任务是:研究中外翻译的历史、理论、流派;探讨翻译的性质、作用、标准、原则和方法;描述实际的翻译过程,说明各类翻译的特点和不同要求;探索语言转换的科学性和艺术性;确定翻译人员应具备的素养、才能和培养提高途径,预测翻译事业的发展方向等。

作者认为,翻译学大的任务的具体落实就是翻译理论的建立。

翻译学的内容和任务是“揭示翻译活动的客观规律”。

第四章:翻译学的研究途径。

书中主要论述了5种基本途径:文艺学途径、语言学途径、交际学途径、社会符号学途径、翻译学途径。

作者认为:翻译活动涉及两种语言或符号系统,无论从哪种途径翻译,都离不开对比的方法。

可以说,翻译学的研究是语言对比、社会文化对比、符号系统对比的研究。

第五章:翻译学与语义研究。

书中指出翻译时应从句法、修辞、词汇三个层次和所指、联想两个方面探讨语言的意义。

第六章:翻译学与词汇特征。

对比英语和汉语,它们之间存在着四大基本特征:词汇偶合、词汇并行、词汇空缺、词汇冲突。

对词汇的这类基本特征进行研究,也自然是翻译学所必须承担的任务。

第七章:翻译学与西方译史译论研究。

本章简单介绍了西方翻译实践与理论史,并着重介绍了奈达、雅可布逊和贝克的一些翻译理论。

第八章:翻译学的分支学科:比较译学。

主要介绍了比较译学的学科属性,目的和任务范围以及研究方法。

第九章:中西译论的比较。

本章分析了中西译论的异同并从深层次挖掘了造成这种差异的社会文化烙印。

其中第二至四章是从宏观方面为翻译学定位,指路。

第五和第六章是翻译学对具体翻译实践所提出问题的一种解释。

第七至九章是通过中西译论比较来明确翻译学的任务和努力方向。

六、读后心得1 诗歌是否可译书中在介绍翻译的文艺学解释时,提到了英国诗人德南姆(Denham,1615—1669)有关诗歌翻译的见解:“诗的意味非常微妙,把它从一种语言移入另一语言时,它会全部消失;如果在转译过程中不添加一种新的意味,那留下的就只有些无用的渣滓了。

”(Denham,1656:156)。

美国诗人罗伯特·弗罗斯特(1874—1963)也说过:“诗乃翻译中失去的东西。

”同样,持相反意见的人也不少。

英国诗人、翻译家约翰·德莱顿(1631—1700)则认为,德南姆爵士所说最多只能引申到文字表达这一层面。

由于每种语言有其固定的特性,把译者的用词范围局限于原作者狭窄的用词范围内是不合情理的。

把诗歌从一种语言翻译成另一种语言,原有的表达可能会因为两种语言具有不同的特性而在翻译过程中流失,但诗歌的思想是是不可能丢失的。

只要不悖于原作的思想,译者有遣词造句的自由。

一直以来,我都认为诗歌是不可译的,至少可以说译出来总是达不到原诗的意境。

大学时,无意间在图书馆看到一本唐诗三百首英汉对照读本,当时很是惊讶,心想这是谁的大作,唐诗三百首能译么?译了能读么?于是忍不住借了本放在床头。

可读了四五首后就觉得大失所望,不想再读。

作为中国人,我对唐诗多少有点熟悉,但对英译本却觉得有点不知所云,原诗的意境怎么也体会不到。

试想对中国古诗一点不知的外国人,怎么可能通过译本感受到中国古典诗词的魅力呢。

但前不久,从图书馆借了本《许渊冲与翻译艺术》,书中对许渊冲(1921—)先生及其著名翻译理论做了介绍。

其中有很多许译诗例子让我印象很深。

比如:中华儿女多奇志,不爱妆爱武装。

——毛泽东:《七绝:为女民兵题照》Most Chinese daughters have desire so strongTo face the powder and not to powder the face.枕前泪共阶前雨,隔个窗儿滴到明。

——聂胜琼:《鹧鸪天》My teardrops on the pillowAnd raindrops on the willowDrip within and without the window till the morrow.千山鸟飞绝,万径人踪灭。

——柳宗元:《江雪》From hill to hill no bird in flightFrom path to path no man in sight.书中这样的例子很多,正是秉着对这些英译诗的兴趣,我仔细翻看了下这本书,对许渊冲先生其人和其翻译理论有了些许了解。

许渊冲先生不仅提出了出色的诗歌翻译理论,而且用自己的翻译实践证明诗歌是可译的。

把中国文化(尤其是诗词)引进世界一直是许先生的希望。

正是肩负着这种神圣使命,许渊冲操觚握管,遣汉、英、法三语于笔端,终于成为“诗译英法唯一人”。

(张智中,2006:393)。

于是我想,有关诗歌是否可译的问题暂且不论,因为不管持何种见解,都是各有其优缺点。

但诗歌必须翻译,而且离不开翻译,所以与其在那花费大量时间和精力去讨论诗歌的可译性,还不如多讨论下诗歌如何译,多做诗歌翻译实践,从大量实践中也许能悟出些什么来。

要想让中华民族优秀的文化走出世界,为世界人民所熟知,就必须做好翻译,主动推销自己,毕竟“酒香不怕巷子深”的时代已经过去。

2 习语的翻译书中第六章翻译学与词汇特征中讲到了“词汇并行”。

就是说,对同一客观事物或思想,两种语言可能使用不同的方式来进行表达。

这种彼此对应的、表达相同意思的不同词汇现象叫做“词汇并行”。

这种现象多见于习语翻译中。

于是我想到了最近在看的一本书:美国翻译工作者琼·平卡姆的《中式英语之鉴》。

这本书里有大量这样的例子能很好地解释和帮助理解这种“词汇并行”现象。

比如:哈罗得挥金如土,没有一点积蓄。

[误] Harold spends money like dirt, and has no savings.[正] Harold spends money like water, and has no savings.注:英国是一个岛国,离不开水;而我们中国的许多地区深处内陆,人们的生活离不开土地。

所以,英语中有许多习语与“水”有关,而汉语却常常拿“土”作比。

这就是为什么同样是比喻花钱浪费,大手大脚,英语是spend money like water,而汉语却是“挥金如土”。

三思而后行。

[误] Think three times before you act![正] Think twice!注:汉语中以“三”言其多,英国人却只要求“转念”即可,所以用twice(二)。

若将中国的思维强作移植,只恐果实滋味无人懂。

江山易改,本性难移。

[误] It is easier to move the mountains than to change one\'s nature.[正] A leopard can\'t change its spots.注:“豹子改变不了身上的花斑”,英语里常用动物来说明事理。

她老是为一些鸡毛蒜皮的小事烦心。

[误] She is always worrying over chicken feather and garlic skin.[正] She is always worrying over nickel and dime.注:中文里拿细碎小物作比,英文中则用零钱碎钞为喻,两种文化,表达自然不同了。

《中式英语之鉴》一书中有很多这样的例子。

如果按照汉语直译成英语,外国人肯定会不知所云,因为汉语和英语中很多时候会使用不同的词汇和意象表达相同的意思。

3 有关翻译的比喻谭教授在书中说我们可以对各个译论体系中出现过的种种论述进行分类,归纳整理出一部综合型的《中外译论大全》。

其中可包括很多方面,但我对谭教授说的有关翻译的比喻这一点特别感兴趣,于是就找了一些相关资料。

“但改梵为秦,失其藻蔚,虽得大意,殊隔文体,有似嚼饭与人,非徒失味,乃令呕秽也。

“——《鸠摩罗什传》鸠摩罗什的“嚼饭与人”的比喻说的是不理想的翻译可能导致的坏的效果。

“我觉得国内人士只注重媒婆,而不注重处子;只注重翻译,而不注重产生。

”“总之,处女应当尊重,媒婆应当稍加遏抑。

”——郭沫若郭沫若把翻译比做媒婆,虽说有一定道理,但他将翻译视为一种“附属的事业”,认为只有“消极的价值”,这样一种提法和认识显然是不正确的。

(陈福康,2000:258)后来,茅盾批评了郭氏的这一观点,将不好的译文称作“说谎的媒婆”。

“翻译与临画一样,固然最重要的是摹拟,课时一张画的原本临用的都是相同的笔刷颜色,一本书的原文与译文用的却是极不相同的语言文字,因工具的不同,而方法也就大异。

另一方面,一个人能鉴赏原画的便有鉴赏临本的能力,而大多数能读原书的人却不能读译本,大多数能读译文的人,又不能了解原文,这便是译者要做到信字的第一个难关。

”——陈西滢陈西滢把翻译比做临摹古画,形象地说明了翻译时传神之难。

“翻译家应被看作是忙碌的媒人。

他对一位还半遮着面的美人大加赞誉,说她真值得我们倾心。

媒人就这样激起了我们对这位美人的爱慕,于是就一定要对她本来的长相看个究竟”。

——歌德歌德在此把翻译作品比做“半遮面的美人”,非常传神。

由于译者的翻译水品有限,翻译作品往往是雾里看花,很难像原文一样传神,要领略原作的原汁原味就有必要拜读原作。

这也从侧面反映了翻译之难吧。

“我喜欢把原作想象成一块方方正正的冰。

翻译的过程就是这块冰溶化的过程。

待到变成了液体状态时,每个分子都变换了位置,没有一个分子与其他的分子再保留着原来的关系。

它们开始了在第二种语言里形成作品的过程。

分子有逃逸掉的,新的分子涌了进来填补空缺,但是这种成形和修补的轨迹完全是隐性的。

在第二语言里确立起来的译品是一块新的方方正正的冰块,它虽与原来冰块不同,然而外表看上去却是一模一样的。

”——美国翻译家玛格丽特·佩登(Margaret Sayers Peden)这个比喻十分生动,也颇富揭示性。

一块冰从溶化到再结成冰,中间的过程是剧烈的,伤筋动骨的,然而却又是悄悄的。

这个过程既表示一种语言过渡到另一种语言的过程,同时也是翻译者默默地创造性劳动的一个生动写照。

(何刚强)“翻译的过程是处女膜破裂的过程,是对原作的粗暴进入”。

——德里达他的意思似可解释为:原作的神圣性与完整性(这里主要是指文学作品)一经翻译必然遭到无情的、无法补救的破坏。